物理:2.4《匀变速直线运动规律的应用》教案(沪科版必修1)

文档属性

| 名称 | 物理:2.4《匀变速直线运动规律的应用》教案(沪科版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 26.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2009-11-30 13:12:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

匀变速直线运动的规律及其应用

教学目标:1、进一步理解和掌握匀变速直线运动的规律。

2、掌握匀变速直线运动常见问题的解决方法。

3、能较灵活地运用匀变速直线运动的规律解决实际问题。

教学重点:物理过程的分析

教学难点:物理规律的运用

一.匀速直线运动

物体在一条直线上运动,如果在任何相等的时间内的位移相等,这样的运动就叫匀速直线运动。

特点:⑴、速度的大小和方向都不变;

⑵、物体所受合外力为0。

公式: v=s/t s=vt

例1、天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀,不同星体的退行速度v和它们离我们的距离r成正比,即v=Hr式中H为一常量,称为哈勃常数,已由天文观察测定.为解释上述现象,有人提出一种理论,认为宇宙是从一个大爆炸的火球开始形成的.假设大爆炸后各星体即以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远.这一结果与上述天文观测一致.

由上述理论和天文观测结果,可估算宇宙年龄T,其计算式为T______·根据近期观测,哈勃常数H=3×10-2米/秒·光年,其中光年是光在一年中行进的距离,由此估算宇宙的年龄约为______年.(99·上海)

解:由于宇宙是从一个大爆炸前的火球开始的,大爆炸后各星体做的是匀速运动,令宇宙年龄为T,则星球现在距我们为:

r=vT=HrT T=1/H

T=1/H=1秒·光年/(3×10-2m)

=1×3×108/(3×10-2m)

=1×1010年

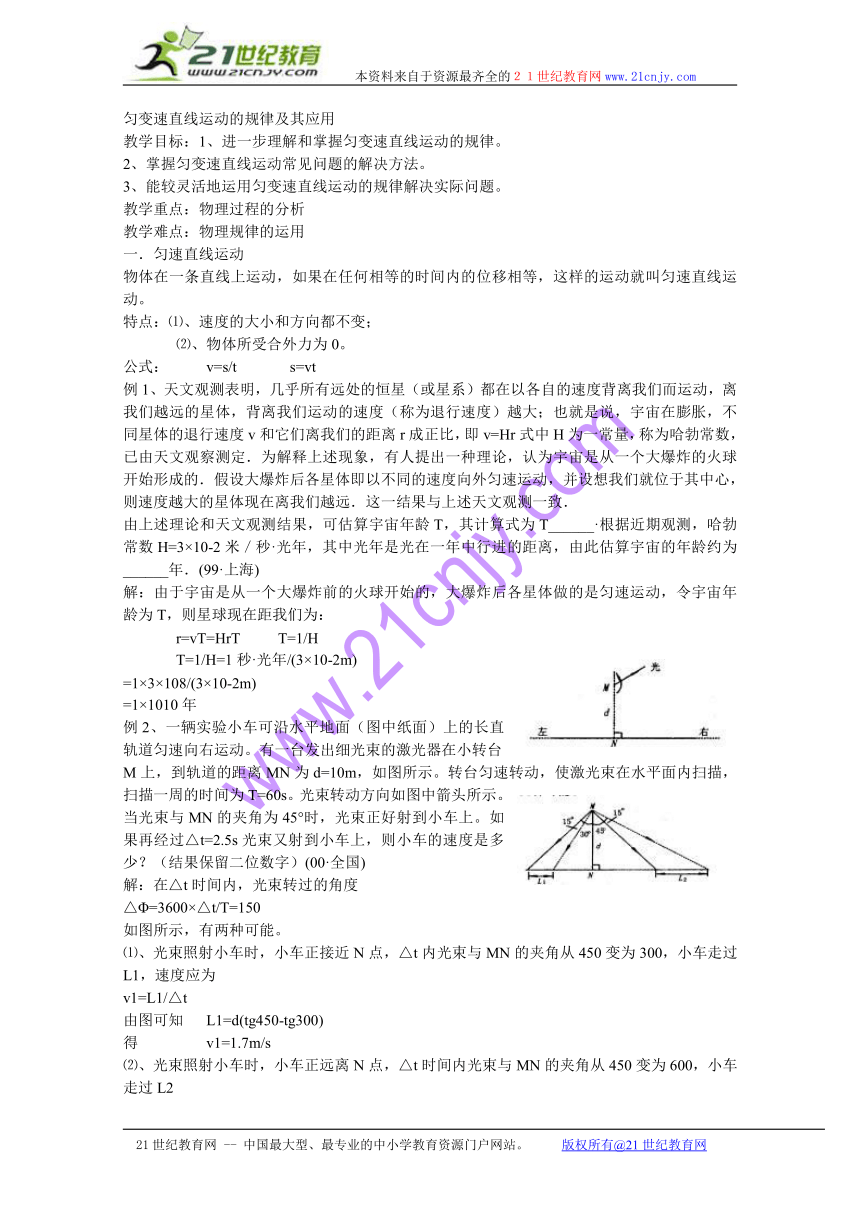

例2、一辆实验小车可沿水平地面(图中纸面)上的长直轨道匀速向右运动。有一台发出细光束的激光器在小转台M上,到轨道的距离MN为d=10m,如图所示。转台匀速转动,使激光束在水平面内扫描,扫描一周的时间为T=60s。光束转动方向如图中箭头所示。当光束与MN的夹角为45°时,光束正好射到小车上。如果再经过△t=2.5s光束又射到小车上,则小车的速度是多少?(结果保留二位数字)(00·全国)

解:在△t时间内,光束转过的角度

△Φ=3600×△t/T=150

如图所示,有两种可能。

⑴、光束照射小车时,小车正接近N点,△t内光束与MN的夹角从450变为300,小车走过L1,速度应为

v1=L1/△t

由图可知 L1=d(tg450-tg300)

得 v1=1.7m/s

⑵、光束照射小车时,小车正远离N点,△t时间内光束与MN的夹角从450变为600,小车走过L2

v2=L2/△t

L2=d(tg600-tg450)

得 v2=2.9m/s

二、匀变速直线运动

在任何相等的时间内速度的变化量相等的直线运动。

或:加速度不变的直线运动。即加速度的大小和方向都不变。

三.匀变速直线运动的基本规律

速度公式:vt = v0 + at ①

平均速度: eq o(sup 11(__),v)=(vt+v0)/2 ②

位移公式:s = v0t + at2/ 2 ③

= vtt -at2/ 2 ④

s= eq o(sup 11(__),v)t=(vt+v0)t/2 ⑤

推论: vt2 – vo2 = 2as ⑥

①③式是基本公式,④⑤⑥式可由①②式推出。⑥式在解决不含时间t的问题较方便,⑤式在解决不含加速度a的问题较方便,在求位移的问题中首选此式,④式在解决不含初速度v0的问题较方便。

五个公式中只有两个是独立的,因此列方程组时只能选两个公式

说明:① 若物体从静止开始运动,则以上各式中v0 = 0;

② 自由落体和竖直上抛实质上是匀变速直线运动的特例

例、一质点由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经过时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2。若再经过时间t恰能回到丑发点,则a1:a2应为:

A、1:1; B、1:2; C、1:3; D、4:1.

解:取加速阶段速度方向为正,则由运动学公式及已知条件有:

s=a1t2/2

第二段: -s=(a1t)t-a2t2/2

得: a1:a2=1:3

四.其它推论

1.任意两个连续相等的时间间隔内的位移之差是一常数

ΔS = SⅡ – SⅠ = SⅢ – SⅡ = SⅣ – SⅢ = …… = Sn – S2n-1 = aT2

用打点计时器测加速度的原理。也可以以此判断物体是否作匀变速直线运动。

2.某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度

v平均 = vt/2 = (v0 + vt)/2

3.物体经过某段位移中点的即时速度

vs/2=√(v02+vt2)/2

2、3是求瞬时速度的一种方法。

4.初速度为零的匀变速运动的特殊规律

⑴.t秒内、2t秒内、3t秒内、…… nt秒内的位移之比

S!:S2:S3:…… :Sn = 12:22:32:…… :n2

⑵.连续相等的时间内的位移之比

SⅠ:SⅡ:SⅢ:……:Sn = 1:3:5:……:(2n-1)

⑶.在t秒末、2t秒末、3t秒末、…… nt秒末的速度之比

v1:v2:v3:……:vn = 1:2:3:……:n

⑷.每nm内的时间之比

1:(√ eq o(sup 13(__),2)-1):(√ eq o(sup 11(__),3)-√ eq o(sup 13(__),2)):……:(√ eq o(sup 11(__),n)-√ eq o(sup 11(____),n-1))

例1:一个小球从斜面顶端无初速下滑,接着又在水平面上匀减速运动,直至停止,它共运动了10s,斜面长4m,在水平面上运动的距离为6m。求:⑴、小球在运动过程中的最大速度。⑵、小球在斜面和水平面上运动的加速度。

解析:小球在斜面上和水平面上均做匀变速直线运动,始末速度均为0,在斜面与水平面交接处速度最大。书小球在斜面和水平面上运动的时间分别为t1和t2。

s1=vmt1/2 s2=vmt2/2

即 s1+s2=vm(t1+t2)/2

得 vm=2m/s t1=4s t2=6s

得 a1=vm/t1=0.5m/s2 a2=vm/t2=0.33m/s2

说明:此题介绍了巧用平均速度求解。在求位移的问题中,利用平均速度求解往往可以使解题过程大大简化。应注意掌握。

练习:1、一质点由A点出发沿直线AB运动,行程的第一部分是加速度为a的匀加速直线运动,接着物体又以加速度a′做匀减速运动,到达B点时恰好停止。若AB长为s。求物体走完AB所用的时间。

解析:设第一部分的末速度为v。则第一部分的平均速度为v/2,第二部分的平均速度也为v/2,故全程的平均速度为v/2

∴ t=s/(v/2)=2s/v

又 v2/(2a)+v2/(2a′)=s

即

得

例2:一物块以一定的初速度从一光滑斜面底端a点上滑,最高可滑至b点,c是ab中点,如图所示。已知物块从a至c需要的时间t0。问它从c经b再回到c,需要的时间是多少?

解析:类竖直上抛运动,利用对称性,可反过来考虑。

物块由c到a的时间为t0。而c是ab中点,设一个b到c的时间为t1,则:

t1:t0=1:(√2-1)

∴ t1=(√2+1)t0

∴ t=2t1=2(√2+1)t0

说明:此题介绍了用“逆推法”解题。在解决末速度为0的匀减速直线运动时,可将其视为反方向的初速度为0的匀加速直线运动,可以大大地简化解题过程。

练习:1、一汽车关闭油门后在水平路面上滑行10s后静止。设汽车滑行时所受的阻力不变。关闭油门后的第8s内运动了2.5m。求汽车关闭油门时的速度多大?

解析:用逆推法。第8s内的位移对应于第3s内的位移。

第一s内的位移s1为: s1:s3=1:5

s1=s3/5=0.5m

又 s1=at2/2

得 a=1m/s2

∴ v0=at=1×10=10m/s

说明:此题既利用了“逆推法”,又利用了初是度为0的匀加速运动的比例关系。

五.符号法则

解决匀变速运动问题,牵涉到较多矢量。为将矢量运算转化为代数运算,必须规定一个正方向。在将各矢量代入公式中时,与所规定的正方向相同的矢量代正值,与所规定的正方向相反的矢量代负值。故矢量的正负只表示方向,不表示大小。

通常选初速度v0的方向为正方向。

例:一物体作匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4米/秒,1秒钟后速度的大小变为10米/秒.在这1秒钟内该物体的(96·全国).

A、位移的大小可能小于4米 B、位移的大小可能大于10米

C、加速度的大小可能小于4m/s2 D、加速度的大小可能大于10m/s2

解:以初速度为正。

a1=(vt-v0)/t=(10-4)/1=6m/s2

a2=(vt-v0)/t=(-10-4)/1=-14m/s2

s1=(vt+v0)/2=(10+4)/2=7m

s2=(vt+v0)/2=(-10+4)/2=3m

A、D正确。

教学后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

匀变速直线运动的规律及其应用

教学目标:1、进一步理解和掌握匀变速直线运动的规律。

2、掌握匀变速直线运动常见问题的解决方法。

3、能较灵活地运用匀变速直线运动的规律解决实际问题。

教学重点:物理过程的分析

教学难点:物理规律的运用

一.匀速直线运动

物体在一条直线上运动,如果在任何相等的时间内的位移相等,这样的运动就叫匀速直线运动。

特点:⑴、速度的大小和方向都不变;

⑵、物体所受合外力为0。

公式: v=s/t s=vt

例1、天文观测表明,几乎所有远处的恒星(或星系)都在以各自的速度背离我们而运动,离我们越远的星体,背离我们运动的速度(称为退行速度)越大;也就是说,宇宙在膨胀,不同星体的退行速度v和它们离我们的距离r成正比,即v=Hr式中H为一常量,称为哈勃常数,已由天文观察测定.为解释上述现象,有人提出一种理论,认为宇宙是从一个大爆炸的火球开始形成的.假设大爆炸后各星体即以不同的速度向外匀速运动,并设想我们就位于其中心,则速度越大的星体现在离我们越远.这一结果与上述天文观测一致.

由上述理论和天文观测结果,可估算宇宙年龄T,其计算式为T______·根据近期观测,哈勃常数H=3×10-2米/秒·光年,其中光年是光在一年中行进的距离,由此估算宇宙的年龄约为______年.(99·上海)

解:由于宇宙是从一个大爆炸前的火球开始的,大爆炸后各星体做的是匀速运动,令宇宙年龄为T,则星球现在距我们为:

r=vT=HrT T=1/H

T=1/H=1秒·光年/(3×10-2m)

=1×3×108/(3×10-2m)

=1×1010年

例2、一辆实验小车可沿水平地面(图中纸面)上的长直轨道匀速向右运动。有一台发出细光束的激光器在小转台M上,到轨道的距离MN为d=10m,如图所示。转台匀速转动,使激光束在水平面内扫描,扫描一周的时间为T=60s。光束转动方向如图中箭头所示。当光束与MN的夹角为45°时,光束正好射到小车上。如果再经过△t=2.5s光束又射到小车上,则小车的速度是多少?(结果保留二位数字)(00·全国)

解:在△t时间内,光束转过的角度

△Φ=3600×△t/T=150

如图所示,有两种可能。

⑴、光束照射小车时,小车正接近N点,△t内光束与MN的夹角从450变为300,小车走过L1,速度应为

v1=L1/△t

由图可知 L1=d(tg450-tg300)

得 v1=1.7m/s

⑵、光束照射小车时,小车正远离N点,△t时间内光束与MN的夹角从450变为600,小车走过L2

v2=L2/△t

L2=d(tg600-tg450)

得 v2=2.9m/s

二、匀变速直线运动

在任何相等的时间内速度的变化量相等的直线运动。

或:加速度不变的直线运动。即加速度的大小和方向都不变。

三.匀变速直线运动的基本规律

速度公式:vt = v0 + at ①

平均速度: eq o(sup 11(__),v)=(vt+v0)/2 ②

位移公式:s = v0t + at2/ 2 ③

= vtt -at2/ 2 ④

s= eq o(sup 11(__),v)t=(vt+v0)t/2 ⑤

推论: vt2 – vo2 = 2as ⑥

①③式是基本公式,④⑤⑥式可由①②式推出。⑥式在解决不含时间t的问题较方便,⑤式在解决不含加速度a的问题较方便,在求位移的问题中首选此式,④式在解决不含初速度v0的问题较方便。

五个公式中只有两个是独立的,因此列方程组时只能选两个公式

说明:① 若物体从静止开始运动,则以上各式中v0 = 0;

② 自由落体和竖直上抛实质上是匀变速直线运动的特例

例、一质点由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经过时间t后做匀减速直线运动,加速度大小为a2。若再经过时间t恰能回到丑发点,则a1:a2应为:

A、1:1; B、1:2; C、1:3; D、4:1.

解:取加速阶段速度方向为正,则由运动学公式及已知条件有:

s=a1t2/2

第二段: -s=(a1t)t-a2t2/2

得: a1:a2=1:3

四.其它推论

1.任意两个连续相等的时间间隔内的位移之差是一常数

ΔS = SⅡ – SⅠ = SⅢ – SⅡ = SⅣ – SⅢ = …… = Sn – S2n-1 = aT2

用打点计时器测加速度的原理。也可以以此判断物体是否作匀变速直线运动。

2.某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度

v平均 = vt/2 = (v0 + vt)/2

3.物体经过某段位移中点的即时速度

vs/2=√(v02+vt2)/2

2、3是求瞬时速度的一种方法。

4.初速度为零的匀变速运动的特殊规律

⑴.t秒内、2t秒内、3t秒内、…… nt秒内的位移之比

S!:S2:S3:…… :Sn = 12:22:32:…… :n2

⑵.连续相等的时间内的位移之比

SⅠ:SⅡ:SⅢ:……:Sn = 1:3:5:……:(2n-1)

⑶.在t秒末、2t秒末、3t秒末、…… nt秒末的速度之比

v1:v2:v3:……:vn = 1:2:3:……:n

⑷.每nm内的时间之比

1:(√ eq o(sup 13(__),2)-1):(√ eq o(sup 11(__),3)-√ eq o(sup 13(__),2)):……:(√ eq o(sup 11(__),n)-√ eq o(sup 11(____),n-1))

例1:一个小球从斜面顶端无初速下滑,接着又在水平面上匀减速运动,直至停止,它共运动了10s,斜面长4m,在水平面上运动的距离为6m。求:⑴、小球在运动过程中的最大速度。⑵、小球在斜面和水平面上运动的加速度。

解析:小球在斜面上和水平面上均做匀变速直线运动,始末速度均为0,在斜面与水平面交接处速度最大。书小球在斜面和水平面上运动的时间分别为t1和t2。

s1=vmt1/2 s2=vmt2/2

即 s1+s2=vm(t1+t2)/2

得 vm=2m/s t1=4s t2=6s

得 a1=vm/t1=0.5m/s2 a2=vm/t2=0.33m/s2

说明:此题介绍了巧用平均速度求解。在求位移的问题中,利用平均速度求解往往可以使解题过程大大简化。应注意掌握。

练习:1、一质点由A点出发沿直线AB运动,行程的第一部分是加速度为a的匀加速直线运动,接着物体又以加速度a′做匀减速运动,到达B点时恰好停止。若AB长为s。求物体走完AB所用的时间。

解析:设第一部分的末速度为v。则第一部分的平均速度为v/2,第二部分的平均速度也为v/2,故全程的平均速度为v/2

∴ t=s/(v/2)=2s/v

又 v2/(2a)+v2/(2a′)=s

即

得

例2:一物块以一定的初速度从一光滑斜面底端a点上滑,最高可滑至b点,c是ab中点,如图所示。已知物块从a至c需要的时间t0。问它从c经b再回到c,需要的时间是多少?

解析:类竖直上抛运动,利用对称性,可反过来考虑。

物块由c到a的时间为t0。而c是ab中点,设一个b到c的时间为t1,则:

t1:t0=1:(√2-1)

∴ t1=(√2+1)t0

∴ t=2t1=2(√2+1)t0

说明:此题介绍了用“逆推法”解题。在解决末速度为0的匀减速直线运动时,可将其视为反方向的初速度为0的匀加速直线运动,可以大大地简化解题过程。

练习:1、一汽车关闭油门后在水平路面上滑行10s后静止。设汽车滑行时所受的阻力不变。关闭油门后的第8s内运动了2.5m。求汽车关闭油门时的速度多大?

解析:用逆推法。第8s内的位移对应于第3s内的位移。

第一s内的位移s1为: s1:s3=1:5

s1=s3/5=0.5m

又 s1=at2/2

得 a=1m/s2

∴ v0=at=1×10=10m/s

说明:此题既利用了“逆推法”,又利用了初是度为0的匀加速运动的比例关系。

五.符号法则

解决匀变速运动问题,牵涉到较多矢量。为将矢量运算转化为代数运算,必须规定一个正方向。在将各矢量代入公式中时,与所规定的正方向相同的矢量代正值,与所规定的正方向相反的矢量代负值。故矢量的正负只表示方向,不表示大小。

通常选初速度v0的方向为正方向。

例:一物体作匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4米/秒,1秒钟后速度的大小变为10米/秒.在这1秒钟内该物体的(96·全国).

A、位移的大小可能小于4米 B、位移的大小可能大于10米

C、加速度的大小可能小于4m/s2 D、加速度的大小可能大于10m/s2

解:以初速度为正。

a1=(vt-v0)/t=(10-4)/1=6m/s2

a2=(vt-v0)/t=(-10-4)/1=-14m/s2

s1=(vt+v0)/2=(10+4)/2=7m

s2=(vt+v0)/2=(-10+4)/2=3m

A、D正确。

教学后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 开篇 激动人心的万千体验

- 01物理学——理性的追求

- 02物理学——人类文明的奇葩

- 03学物理——探究求真

- 第一章 怎样描述物体的运动

- 1 走近运动

- 2 怎样描述运动的快慢

- 3 怎样描述运动的快慢(续)

- 4 怎样描述速度变化的快慢

- 第二章 研究匀变速直线运动的规律

- 1 伽利略对落体运动的研究

- 2 自由落体运动的规律

- 3 匀变速直线运动的规律

- 4 匀变速直线运动规律的应用

- 第三章 力与相互作用

- 1 牛顿第三定律

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 分析物体的受力

- 第四章 怎样求合力与分力

- 1 怎样求合力

- 2 怎样分解力

- 3 共点力的平衡及其应用

- 第五章 研究力和运动的关系

- 1 牛顿第一定律

- 2 探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 牛顿运动定律的案例分析

- 5 超重与失重