2018-2019学年高一语文新人教版必修1课件:第3单元 写人记事的散文 7 《记念刘和珍君》

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高一语文新人教版必修1课件:第3单元 写人记事的散文 7 《记念刘和珍君》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 874.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-24 17:41:45 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第三单元 写人记事的散文

7 记念刘和珍君 教师备用毅然,黯,欣然,爱国志士品质;

悲也,愤也,颂也,革命文豪感情。书香晨读课前预习课堂探究技法提炼随堂检测时文赏读书香晨读 开卷有益金牌换书

鲁迅少年时代在南京矿路学堂读书,学习十分刻苦。在同学中,他年龄最小,而成绩却最为优秀。矿路学堂当时规定:每月考一次,考得第一名者奖三等银牌一枚;四个三等银牌换一个二等银牌;四个二等银牌换一枚金牌(金质奖章)。经过了三年的学习,同学中只有鲁迅一人换到了金牌。当时矿路学堂的总办比较开明,学生看书报也比较自由。鲁迅求知欲十分强烈,除学习功课外,他还广泛阅读古代小说、野史、杂书和从西文翻译过来的新书。这时,鲁迅家境渐衰,为了求知,他把自己好不容易得来的金牌变卖了,买回一些渴望已久的书来读。广泛的阅读为他日后的文学创作奠定了坚实的基础。有人做过统计,鲁迅在创作中引用过的书,足以开一个规模不小的图书馆呢!文本助读课前预习 自主学习1.走近作者

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

原名周樟寿,后改名 ,字豫才,浙江绍兴人。第一

篇白话小说 奠定了新文学运动的基石,主要作品有:小说集 《故事新编》;杂文集《热风》《坟》 《华盖集》《而已集》等16部;散文集 ;散文诗集《野草》;译作有果戈理的《死魂灵》、法捷耶夫的《毁灭》等。?答案:周树人 《狂人日记》 《呐喊》 《彷徨》 《南腔北调集》 《朝花夕拾》2.写作背景

1926年3月18日,北京市民、青年学生为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向手无寸铁的请愿群众开枪,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。鲁迅闻讯后,悲愤异常,在《无花的蔷薇之二》中,称“三一八”为“民国以来最黑暗的一天”。几天后,几个“学者文人”发表文章,说是共产党和少数民众领袖置青年于死地,说遇害的爱国学生盲目地被人引入“死地”,是“受人利用”。大屠杀的惨象和卑劣的流言,使鲁迅先生忍无可忍,“出离愤怒了”。在惨案发生两周后,他写下了这篇悲愤警世的名作。3.备用知识

(1)刘和珍(1904-1926),江西南昌人。1923年秋,升入女师大

英文系。任女师大学生自治会主席。女师大风潮期间,她动

员组织同学参加当天的集会,她走在游行队伍的前面,壮烈牺牲。

(2)关于杂文

杂文,是一种特殊的议论文,是直接而迅速地反映社会事件,对“有害的事物”立刻给以反响或抨击的文艺性论文。它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等等的杂感、随笔都可归入这一类。基础积累1.辨字注音

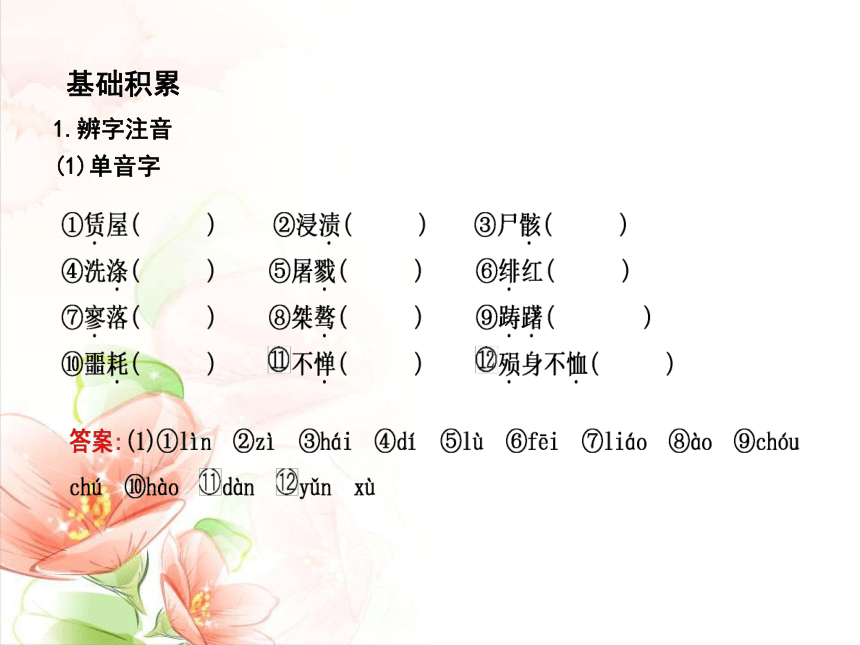

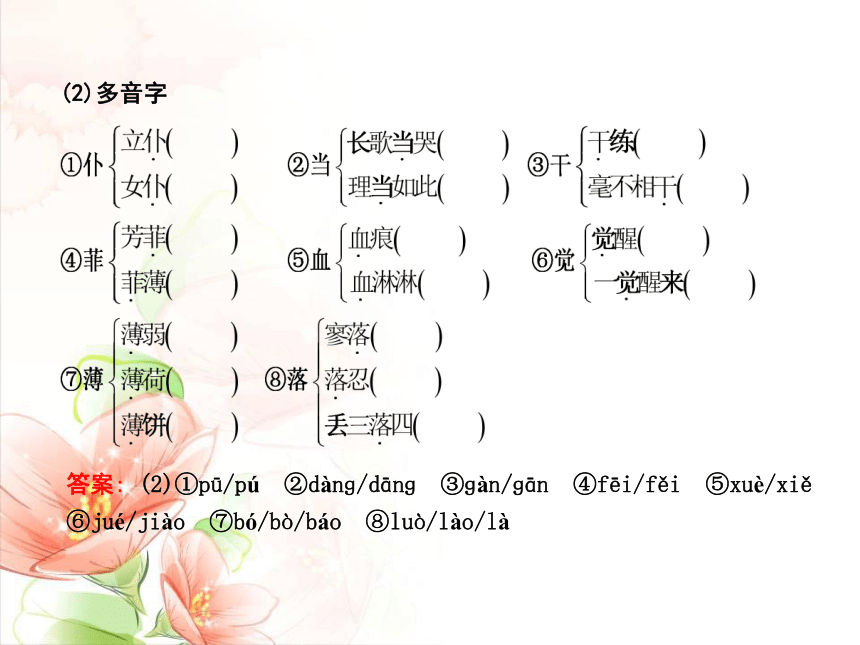

(1)单音字答案: (2)①pū/pú ②dànɡ/dānɡ ③ɡàn/ɡān ④fēi/fěi ⑤xuè/xiě ⑥jué/jiào ⑦bó/bò/báo ⑧luò/lào/là(2)多音字答案:①和蔼/雾霭 ②悲惨/残酷 ③黯然/谙熟 ④惊诧/叱咤 ⑤诡计/桅杆 ⑥绯红/诽谤 ⑦开门揖盗/编辑/舟楫/通缉 ⑧喋血/间谍/通牒/影碟 ⑨忌惮/婵娟/禅让/殚精竭虑2.辨形组词答案:(1)①浸渍 ②浸润 3.辨析词义

(1)浸渍·浸润

浸渍:浸在液体中泡。浸润:液体渐渐渗入或附着在固体表面。

例句:①不透性石墨是一种由人造石墨及合成树脂通过 、压制、浇铸等方法制得的新型的结构材料。?

②禅宗文化与中国印结缘,它体现的不仅仅是深厚的艺术价值,更深的内涵是加持祈福 了佛法灵光,佛佑平安吉祥。?答案: (2)①忠告 ②正告 (2)忠告·正告

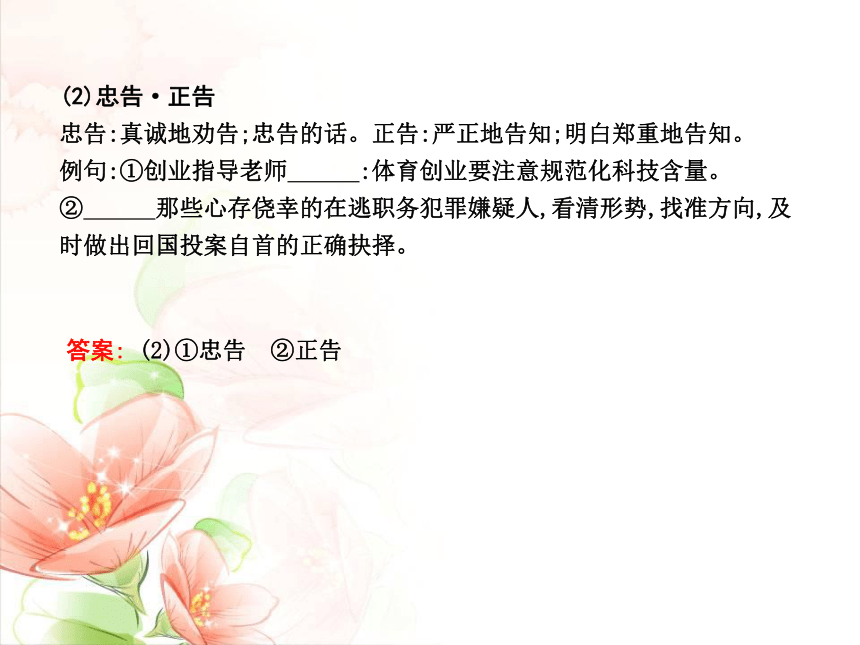

忠告:真诚地劝告;忠告的话。正告:严正地告知;明白郑重地告知。

例句:①创业指导老师 :体育创业要注意规范化科技含量。?

② 那些心存侥幸的在逃职务犯罪嫌疑人,看清形势,找准方向,及时做出回国投案自首的正确抉择。?答案:(3)①向来 ②从来(3)向来·从来

向来:“一向”的意思,口语和书面语里都用。从来:从开始到现在都如此,强调的语气较重,多用于否定句。

例句:①李克强指出,中国政府实施反垄断是依法透明、一以贯之的,对中外企业 一视同仁。?

②工作中,孔凡艳总是用高标准来要求自己。高年级的教材她讲过十几遍了,但教案 没有重复过。?课堂探究 合作学习结构图解重点突破1.【对应考点:赏析人物形象】通读全文,找一找文中写了刘和珍哪些事迹,并概括刘和珍君的品质、精神、性格。参考答案:在《记念刘和珍君》中,作者主要写了她的三件事。一是虽然她生活比较困难,但是她思想要求进步,追求真理,崇敬鲁迅。很喜欢读鲁迅的文章,所以她毅然预定了全年的由鲁迅编辑的《莽原》。这正说明了刘和珍自觉、坚定地支持鲁迅,她是鲁迅的学生,也是鲁迅的战友和同志。二是写刘和珍是个有群众威信的学生干部,她曾因带领同学们与反动校长进行斗争而被开除,然而她依然“微笑着,态度很温和”。不但具有乐观主义精神,而且既勇猛顽强又温和善良。“待到学校恢复旧观”时,她一反常态,“虑及母校前途,黯然至于泣下”,说明她关心母校的命运,关心国家的前途,是个有正义感,有责任感的优秀青年,表现了她思想的深远,感情的深沉,胸怀的博大。三是写刘和珍“欣然前往”参加执政府门前的请愿,说明她是个勇敢坚强,有着一腔爱国热情的热血青年。2.【对应考点:分析作品内容的作用】在第五部分第二段中作者强调击中刘和珍的子弹“从背部入”,这说明了什么?为什么突出“其一是手枪”?参考答案:(1)“从背部入”说明刘和珍并不是与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她们中了执政府的罗网。手枪是军官使用的,证明这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的,绝不是军警各自的“正当防御”。

(2)这些铁一样的事实,有力地戳穿了执政府对死难者所横加的种种罪名及各种谣言。3.【对应考点:分析作品的艺术手法】作者引用陶渊明的诗,用意何在?参考答案:鲁迅所引用的陶渊明的诗:“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”在原诗中,这四句共两层含意。前两句为一个层次,其含意是:亲族们在安葬死者时十分悲哀,有的还要悲痛一些日子,友人们在祭奠亡友时,诵读祭文、咏唱挽歌、表达哀思;这也就够了,一个死者还能期望什么呢?换一个角度说,作为活着的人也只有对死者哀悼、思念罢了,又能做什么呢?后两句为一个层次,它是全诗的主旨所在,表达诗人对死亡的看法,一种看透人生的清醒和淡泊、脱俗的态度。

鲁迅先生的引用,其意在前两句。文章第六节第二段,语意承上段一转,指出革命者的牺牲毕竟产生了一定影响,人们将会永远纪念她们。接着便引用了这四句诗,并在结尾写道:“倘能如此,这也就够了。”意思是:倘若我们这些活着的人能永远纪念死者,记住这惨痛的教训,那么烈士的血是不会白流的。可见,鲁迅先生在引用时赋予了陶诗新的内容和积极的含意。高考小贴士文章中引用古诗文的作用

文章开头嵌入诗词佳句,以此领起全篇,则能够使语言显得凝练精辟,更能让作者的文化积淀和人文素养,给人留下良好的印象。在文章中间引用古典诗文,可以起解释证明的作用,增添文章的文化底蕴。在文章收尾处引用古典诗文,则具有画龙点睛之效,能够启人心智、升华主题,收到言有尽而意无穷的表达效果。观点争鸣 “人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”,在这里,鲁迅先生表明对学生徒手请愿这一斗争方式的不赞成。你如何看待这一观点呢?思路提示一:赞成作者的观点。像1926年3月18日那样的爱国请愿,毫无疑问是群众的一种爱国运动;向政府去请愿,提出人民的要求,也毫无疑问是群众的斗争方式之一。但请愿毕竟不是彻底的革命斗争,也不是彻底的爱国斗争,尤其是向当时那样的反动政府去请愿,除表现出了群众的意向和力量外,实际的效果是决不会有的。徒手的学生面对的是一群全副武装的反动军警和卫队,前去示威只能是自投罗网。应该讲究方式方法、斗争策略。思路提示二:不赞成作者的观点。斗争虽然要讲究方式方法、斗争策略,但在危急情况下,如果还要慢慢地想策略,帝国主义的大炮早就打进来了。为了显示中国人民的反帝决心,使帝国主义的代理人段祺瑞执政府感受到人民的力量,作为进步的青年大学生走上街头,游行示威,也是一种斗争方式。有时候请愿能让敌人做出一些让步,不能彻底否定这种方式。技法提炼 写法借鉴 1.中心突出,结构严谨

本文内容包括三个方面:对北洋军阀政府及其豢养的文人凶残卑劣的揭露和抨击;对爱国青年团结互助、殒身不恤的革命精神与高尚品质的歌颂;对活着的人的激励、鞭策与召唤。“抨击”“歌颂”“激励”三者融为一体,相得益彰。三个内容形成一个中心,贯穿全文始终。2.记叙、议论、抒情三者交错结合,达到有机的和谐统一

如本文的第五节,叙述刘和珍、杨德群的死难和张静淑的重伤,就一直充满着强烈的抒情因素和议论色彩。“自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。”这是议论,穿插在叙事之中不仅天衣无缝,而且使文章力量陡增。“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”这更是熔记叙、抒情、议论于一炉,加上正面感叹和反语讽刺形成对比,文章的深厚思想内容和作者的鲜明爱憎态度,便表达得更酣畅淋漓了。3.巧妙运用了反语、对比、排比、反衬、反复等修辞手法

如第五节中“伟绩”“武功”等词,用反语揭露中外反动派“屠戮妇婴”“惩创学生”的罪恶行径。文章用“庸人”与“真的猛士”对比。为了使记叙起伏跌宕,文章还运用了反衬的手法。如第五节记叙刘和珍她们前仆后继、殒身不恤的场景时,通过反衬,将一个杀害徒手请愿学生的惊心动魄的场面,如实地展现在了读者面前。文章还反复写了刘和珍的“微笑”和“温和”,一是表明对年轻美丽的生命消殒的无比痛惜,这“微笑”和“温和”是刘和珍留给作者永远的印象。二是揭露了执政府的残暴和流言家的无耻,有了“微笑”和“温和”,谎言便不攻自破,反动派和流言家的丑恶嘴脸更暴露无遗。随堂检测 巩固学习基础知识 1.下列加点字的读音,完全正确的一项是( )解析:A B项,“攒”读cuán;C项,“寥”读liáo,“吟”读yín;D项,“潜”读qián,“殒”读yǔn。解析:B A项,牒—谍;C项,暗—黯;D项,陨—殒。2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.惨淡 诧异 间牒 欣然前往

B.和蔼 编辑 惩创 殚精竭虑

C.暮霭 微漠 流言 暗然神伤

D.流逝 屠戮 凶残 陨身不恤3.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①②③ B.③④⑤ C.②⑤⑥ D.①④⑥解析:D ① “望其项背”能够望见别人的颈的后部和脊背,表示赶得上或比得上(多用于否定式)。使用正确。 ②“胸无城府”形容待人接物坦率真诚。语境不合。 ③“处心积虑”存在着某种想法,早已有了打算。形容用尽心思地谋划。贬义。④“了如指掌”形容对情况非常清楚,像指着自己的手掌给别人看。使用正确。 ⑤“震古烁今”形容事业或功绩非常伟大。用错对象。 ⑥“夙夜在公”从早到晚,勤于公务。使用正确。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.要想写好一篇受群众欢迎的作品,就应该对我们熟悉的生活现象进行正确、深入的观察和思考。

B.过去那种要求不搞则已,搞则只许成功,不能失败,求胜心切,实际上严重违反唯物辨证法认识论。

C.“春运铁路格局的改变,反映的不仅仅是区域性乃至全国性经济结构、生产力布局的调整和产业结构的优化升级,更是交通基础设施的重大变化。”北京交通大学教授石培华说。

D.凭借《太阳的后裔》爆红的“男神”宋仲基在与广州粉丝的见面会上表示,会不会再来广州,关键看广州影迷的欢迎程度。解析:D A项,语序不当造成了照应失当。应改为“就应该对我们熟悉的生活现象进行正确的观察和深入的思考”。B项,成分残缺,应在“求胜心切 ”的后面加上一个中心词“的做法”。C项,不合逻辑,将“不仅仅是”和“更是”后的内容对调。D项,“欢迎程度”暗含了“热烈与否”两方面,所以正确。课内阅读 阅读下文,完成5~8题。六

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。七

我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!5.【对应考点:理解重要语句的含义,赏析重要语句的表达艺术】第六部分中画线句子有什么潜在意义?这种写法有什么好处?解析:弄懂画线句运用的“比喻”的修辞手法,理解作者对此事“反对”的态度,答案就容易组织出来了。

答案:作者把“人类的血战前行的历史”比喻为“煤的形成”,说明“请愿”的方式收效不大,作者不赞同徒手请愿的方式。运用比喻的写法,能更形象地揭示“请愿”的意义,把道理讲得通俗易懂。6.【对应考点:理解重要语段的作用】作者引用陶潜诗的作用是什么?解析:解答此题要在弄明白陶潜诗的内容的基础上,明确学生游行示威一事给人们带来的影响仅是“托体同山阿”。

答案:为了说明尽管徒手请愿流血不值得,但既然流了血就一定会有影响,烈士忠骨将与青山同在。7.【对应考点:理解重要语句的含义】第七部分中画线句子表达了作者怎样的思想感情?解析:解答此题,要明确作者鲁迅对反动派及其走狗文人的愤怒之情,明确鲁迅对中国女性的赞美之情。

答案:表达了作者对反动统治者的凶残及其走狗文人的卑劣的愤怒和抨击,对中国女性从容不迫、勇于牺牲的赞扬。8.【对应考点:理解作者的思想情感】从这两部分看,作者是如何看待学生请愿的教训和意义的?解析:解答此题,要明确鲁迅的斗争方式,他是反对请愿的;要想斗争,就要改变方式。还要明确鲁迅对请愿一事的作用的认识。

答案:①学生徒手请愿的教训是深刻的,斗争者应改变斗争的方式;②请愿能让“苟活者”看到希望,能鼓励革命者更加奋勇前进。时文赏读 延伸学习“不疯魔,不成活”

“不疯魔,不成活”,这句流行语用来形容作家陈忠实,再合适不过。他沉潜在农村专心著述,不问世事是非,耗时6年时间完成《白鹿原》创作,成功塑造出白嘉轩、鹿子霖等具有深刻历史文化内涵的人物形象,夺得第四届茅盾文学奖。有学者评价《白鹿原》:“一代奇书也。方之欧西,虽巴尔扎克、斯汤达,未肯轻让。”【思维借鉴】

以“流行语”作为题目,是时评的一种常见的手法。 清代小说家蒲松龄说得好:“性痴,则其志凝。故书痴者文必工,艺痴者技必良。”因为近乎痴迷,所以才能用心专一、精益求精,继而才有惊世之作。疯魔正是这样一种如痴若狂的专注精神。东晋大画家顾恺之,终日沉醉于绘画艺术,时常处于“入魔”状态,每每迷恋于创作而忘记其他,人们赞誉他“才绝、画绝、痴绝”。一次做东请客,请帖都发出去了,他却因忙于绘画,把请客之事忘了。唐代诗人贾岛,为了琢磨“独行潭底影,数息树边身”两句诗,时间过去了三年,他不禁感慨:“两句三年得,一吟双泪流。”首段前引流行语,后引学者评价,揭示陈忠实的创作成就。 “疯魔”也是一种删繁就简的人生追求。正像是凿井,与其花许多时间和精力去凿许多浅井,不如花同样的时间和精力去凿一口深井。宁精勿杂,宁少勿多,宁专勿滥,深潜下去钻研和开拓,不管过程如何艰辛和漫长,最后一定能开掘出生命的清泉。陈忠实写作《白鹿原》时给自己立下三条纪律:不再接受采访,不再关注对以往作品的评论,一般不参加应酬性的集会和活动。正是靠着放下名利、沉潜隐忍的态度,让陈忠实把精力和时间全部用在打磨作品上,最终呈现出惊世佳作。以历史上有成就者的“疯痴”“入魔”实例,写出用心专一才能有成就的传统。 很多时候,我们羡慕那些成功者,看到他们的成功荣耀和鲜花掌声,却可能忽视了他们为此付出的艰辛努力乃至巨大牺牲。明朝的万户,为试验利用火箭飞天,献出宝贵生命。诺贝尔发明新型安全炸药多次遇险,实验室被炸得面目全非,5个助手牺牲,连弟弟也未能幸免。莱特兄弟为研制飞机宵衣旰食、殚精竭虑。正是这种不怕付出、执着尝试的“疯魔”精神,推动了科技的进步和历史的前进。虽然他们在某些方面都失败了,但他们绝对是人类探索创新的成功者。本段在前段基础上写“疯魔”成才的原因,并回顾陈忠实的创作经历。属于由古到今。 与“疯魔”相对的,是心不在焉、有始无终。有人心猿意马,出工不出力;有人三心二意,习惯于朝秦暮楚;有人按部就班,满足于朝九晚五……付出的努力大相径庭,得到的结果自然天差地别。为什么有的人可以不遗余力、废寝忘食地追逐心中梦想,为什么有的人不惜“五加二、白加黑”一心扑在事业上,关键就在于他们以“疯魔”为做事态度,把事业和梦想当作生命。做人应有温度,做事应有态度,温度决定人品修为,态度决定人生高度。做事情,就该有点“疯魔”的精神。

有人问篮球明星科比:“你有什么成功秘诀?”科比幽默地说:“你见过洛杉矶早上4点的风景吗?”原来他坚持每天早晨4点就开始练球,一练就是十多个小时。“不疯魔,不成活”,这又是生动一例。

(《人民日报》2016年08月04日) 写出成功者背后有着艰辛的努力和巨大的牺牲。

从正反两方面列举现象,写出唯有“疯魔”的做事态度方能成功。

以青年人喜爱的偶像事例作结, 再次印证文章 观点。 谢谢观赏!

7 记念刘和珍君 教师备用毅然,黯,欣然,爱国志士品质;

悲也,愤也,颂也,革命文豪感情。书香晨读课前预习课堂探究技法提炼随堂检测时文赏读书香晨读 开卷有益金牌换书

鲁迅少年时代在南京矿路学堂读书,学习十分刻苦。在同学中,他年龄最小,而成绩却最为优秀。矿路学堂当时规定:每月考一次,考得第一名者奖三等银牌一枚;四个三等银牌换一个二等银牌;四个二等银牌换一枚金牌(金质奖章)。经过了三年的学习,同学中只有鲁迅一人换到了金牌。当时矿路学堂的总办比较开明,学生看书报也比较自由。鲁迅求知欲十分强烈,除学习功课外,他还广泛阅读古代小说、野史、杂书和从西文翻译过来的新书。这时,鲁迅家境渐衰,为了求知,他把自己好不容易得来的金牌变卖了,买回一些渴望已久的书来读。广泛的阅读为他日后的文学创作奠定了坚实的基础。有人做过统计,鲁迅在创作中引用过的书,足以开一个规模不小的图书馆呢!文本助读课前预习 自主学习1.走近作者

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。

原名周樟寿,后改名 ,字豫才,浙江绍兴人。第一

篇白话小说 奠定了新文学运动的基石,主要作品有:小说集 《故事新编》;杂文集《热风》《坟》 《华盖集》《而已集》等16部;散文集 ;散文诗集《野草》;译作有果戈理的《死魂灵》、法捷耶夫的《毁灭》等。?答案:周树人 《狂人日记》 《呐喊》 《彷徨》 《南腔北调集》 《朝花夕拾》2.写作背景

1926年3月18日,北京市民、青年学生为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向手无寸铁的请愿群众开枪,打死打伤二百余人,制造了震惊中外的“三一八”惨案。鲁迅闻讯后,悲愤异常,在《无花的蔷薇之二》中,称“三一八”为“民国以来最黑暗的一天”。几天后,几个“学者文人”发表文章,说是共产党和少数民众领袖置青年于死地,说遇害的爱国学生盲目地被人引入“死地”,是“受人利用”。大屠杀的惨象和卑劣的流言,使鲁迅先生忍无可忍,“出离愤怒了”。在惨案发生两周后,他写下了这篇悲愤警世的名作。3.备用知识

(1)刘和珍(1904-1926),江西南昌人。1923年秋,升入女师大

英文系。任女师大学生自治会主席。女师大风潮期间,她动

员组织同学参加当天的集会,她走在游行队伍的前面,壮烈牺牲。

(2)关于杂文

杂文,是一种特殊的议论文,是直接而迅速地反映社会事件,对“有害的事物”立刻给以反响或抨击的文艺性论文。它介于“论说”和“文学”之间,其特点是:现实性十分强烈,倾向性十分鲜明,语言犀利,论证有力,风格多样,不拘一格,“嬉笑怒骂,皆成文章”。因此,人们称它为“感应的神经”“攻守的手足”,又称为“匕首”“投枪”。杂文的内容广泛,形式多样,有关日常生活、文化动态及政治事件等等的杂感、随笔都可归入这一类。基础积累1.辨字注音

(1)单音字答案: (2)①pū/pú ②dànɡ/dānɡ ③ɡàn/ɡān ④fēi/fěi ⑤xuè/xiě ⑥jué/jiào ⑦bó/bò/báo ⑧luò/lào/là(2)多音字答案:①和蔼/雾霭 ②悲惨/残酷 ③黯然/谙熟 ④惊诧/叱咤 ⑤诡计/桅杆 ⑥绯红/诽谤 ⑦开门揖盗/编辑/舟楫/通缉 ⑧喋血/间谍/通牒/影碟 ⑨忌惮/婵娟/禅让/殚精竭虑2.辨形组词答案:(1)①浸渍 ②浸润 3.辨析词义

(1)浸渍·浸润

浸渍:浸在液体中泡。浸润:液体渐渐渗入或附着在固体表面。

例句:①不透性石墨是一种由人造石墨及合成树脂通过 、压制、浇铸等方法制得的新型的结构材料。?

②禅宗文化与中国印结缘,它体现的不仅仅是深厚的艺术价值,更深的内涵是加持祈福 了佛法灵光,佛佑平安吉祥。?答案: (2)①忠告 ②正告 (2)忠告·正告

忠告:真诚地劝告;忠告的话。正告:严正地告知;明白郑重地告知。

例句:①创业指导老师 :体育创业要注意规范化科技含量。?

② 那些心存侥幸的在逃职务犯罪嫌疑人,看清形势,找准方向,及时做出回国投案自首的正确抉择。?答案:(3)①向来 ②从来(3)向来·从来

向来:“一向”的意思,口语和书面语里都用。从来:从开始到现在都如此,强调的语气较重,多用于否定句。

例句:①李克强指出,中国政府实施反垄断是依法透明、一以贯之的,对中外企业 一视同仁。?

②工作中,孔凡艳总是用高标准来要求自己。高年级的教材她讲过十几遍了,但教案 没有重复过。?课堂探究 合作学习结构图解重点突破1.【对应考点:赏析人物形象】通读全文,找一找文中写了刘和珍哪些事迹,并概括刘和珍君的品质、精神、性格。参考答案:在《记念刘和珍君》中,作者主要写了她的三件事。一是虽然她生活比较困难,但是她思想要求进步,追求真理,崇敬鲁迅。很喜欢读鲁迅的文章,所以她毅然预定了全年的由鲁迅编辑的《莽原》。这正说明了刘和珍自觉、坚定地支持鲁迅,她是鲁迅的学生,也是鲁迅的战友和同志。二是写刘和珍是个有群众威信的学生干部,她曾因带领同学们与反动校长进行斗争而被开除,然而她依然“微笑着,态度很温和”。不但具有乐观主义精神,而且既勇猛顽强又温和善良。“待到学校恢复旧观”时,她一反常态,“虑及母校前途,黯然至于泣下”,说明她关心母校的命运,关心国家的前途,是个有正义感,有责任感的优秀青年,表现了她思想的深远,感情的深沉,胸怀的博大。三是写刘和珍“欣然前往”参加执政府门前的请愿,说明她是个勇敢坚强,有着一腔爱国热情的热血青年。2.【对应考点:分析作品内容的作用】在第五部分第二段中作者强调击中刘和珍的子弹“从背部入”,这说明了什么?为什么突出“其一是手枪”?参考答案:(1)“从背部入”说明刘和珍并不是与军警面对面地搏斗,证明她完全是无辜的,她们中了执政府的罗网。手枪是军官使用的,证明这次屠杀是有人指挥的,事前筹划好的,绝不是军警各自的“正当防御”。

(2)这些铁一样的事实,有力地戳穿了执政府对死难者所横加的种种罪名及各种谣言。3.【对应考点:分析作品的艺术手法】作者引用陶渊明的诗,用意何在?参考答案:鲁迅所引用的陶渊明的诗:“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”在原诗中,这四句共两层含意。前两句为一个层次,其含意是:亲族们在安葬死者时十分悲哀,有的还要悲痛一些日子,友人们在祭奠亡友时,诵读祭文、咏唱挽歌、表达哀思;这也就够了,一个死者还能期望什么呢?换一个角度说,作为活着的人也只有对死者哀悼、思念罢了,又能做什么呢?后两句为一个层次,它是全诗的主旨所在,表达诗人对死亡的看法,一种看透人生的清醒和淡泊、脱俗的态度。

鲁迅先生的引用,其意在前两句。文章第六节第二段,语意承上段一转,指出革命者的牺牲毕竟产生了一定影响,人们将会永远纪念她们。接着便引用了这四句诗,并在结尾写道:“倘能如此,这也就够了。”意思是:倘若我们这些活着的人能永远纪念死者,记住这惨痛的教训,那么烈士的血是不会白流的。可见,鲁迅先生在引用时赋予了陶诗新的内容和积极的含意。高考小贴士文章中引用古诗文的作用

文章开头嵌入诗词佳句,以此领起全篇,则能够使语言显得凝练精辟,更能让作者的文化积淀和人文素养,给人留下良好的印象。在文章中间引用古典诗文,可以起解释证明的作用,增添文章的文化底蕴。在文章收尾处引用古典诗文,则具有画龙点睛之效,能够启人心智、升华主题,收到言有尽而意无穷的表达效果。观点争鸣 “人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手”,在这里,鲁迅先生表明对学生徒手请愿这一斗争方式的不赞成。你如何看待这一观点呢?思路提示一:赞成作者的观点。像1926年3月18日那样的爱国请愿,毫无疑问是群众的一种爱国运动;向政府去请愿,提出人民的要求,也毫无疑问是群众的斗争方式之一。但请愿毕竟不是彻底的革命斗争,也不是彻底的爱国斗争,尤其是向当时那样的反动政府去请愿,除表现出了群众的意向和力量外,实际的效果是决不会有的。徒手的学生面对的是一群全副武装的反动军警和卫队,前去示威只能是自投罗网。应该讲究方式方法、斗争策略。思路提示二:不赞成作者的观点。斗争虽然要讲究方式方法、斗争策略,但在危急情况下,如果还要慢慢地想策略,帝国主义的大炮早就打进来了。为了显示中国人民的反帝决心,使帝国主义的代理人段祺瑞执政府感受到人民的力量,作为进步的青年大学生走上街头,游行示威,也是一种斗争方式。有时候请愿能让敌人做出一些让步,不能彻底否定这种方式。技法提炼 写法借鉴 1.中心突出,结构严谨

本文内容包括三个方面:对北洋军阀政府及其豢养的文人凶残卑劣的揭露和抨击;对爱国青年团结互助、殒身不恤的革命精神与高尚品质的歌颂;对活着的人的激励、鞭策与召唤。“抨击”“歌颂”“激励”三者融为一体,相得益彰。三个内容形成一个中心,贯穿全文始终。2.记叙、议论、抒情三者交错结合,达到有机的和谐统一

如本文的第五节,叙述刘和珍、杨德群的死难和张静淑的重伤,就一直充满着强烈的抒情因素和议论色彩。“自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。”这是议论,穿插在叙事之中不仅天衣无缝,而且使文章力量陡增。“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”这更是熔记叙、抒情、议论于一炉,加上正面感叹和反语讽刺形成对比,文章的深厚思想内容和作者的鲜明爱憎态度,便表达得更酣畅淋漓了。3.巧妙运用了反语、对比、排比、反衬、反复等修辞手法

如第五节中“伟绩”“武功”等词,用反语揭露中外反动派“屠戮妇婴”“惩创学生”的罪恶行径。文章用“庸人”与“真的猛士”对比。为了使记叙起伏跌宕,文章还运用了反衬的手法。如第五节记叙刘和珍她们前仆后继、殒身不恤的场景时,通过反衬,将一个杀害徒手请愿学生的惊心动魄的场面,如实地展现在了读者面前。文章还反复写了刘和珍的“微笑”和“温和”,一是表明对年轻美丽的生命消殒的无比痛惜,这“微笑”和“温和”是刘和珍留给作者永远的印象。二是揭露了执政府的残暴和流言家的无耻,有了“微笑”和“温和”,谎言便不攻自破,反动派和流言家的丑恶嘴脸更暴露无遗。随堂检测 巩固学习基础知识 1.下列加点字的读音,完全正确的一项是( )解析:A B项,“攒”读cuán;C项,“寥”读liáo,“吟”读yín;D项,“潜”读qián,“殒”读yǔn。解析:B A项,牒—谍;C项,暗—黯;D项,陨—殒。2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.惨淡 诧异 间牒 欣然前往

B.和蔼 编辑 惩创 殚精竭虑

C.暮霭 微漠 流言 暗然神伤

D.流逝 屠戮 凶残 陨身不恤3.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①②③ B.③④⑤ C.②⑤⑥ D.①④⑥解析:D ① “望其项背”能够望见别人的颈的后部和脊背,表示赶得上或比得上(多用于否定式)。使用正确。 ②“胸无城府”形容待人接物坦率真诚。语境不合。 ③“处心积虑”存在着某种想法,早已有了打算。形容用尽心思地谋划。贬义。④“了如指掌”形容对情况非常清楚,像指着自己的手掌给别人看。使用正确。 ⑤“震古烁今”形容事业或功绩非常伟大。用错对象。 ⑥“夙夜在公”从早到晚,勤于公务。使用正确。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.要想写好一篇受群众欢迎的作品,就应该对我们熟悉的生活现象进行正确、深入的观察和思考。

B.过去那种要求不搞则已,搞则只许成功,不能失败,求胜心切,实际上严重违反唯物辨证法认识论。

C.“春运铁路格局的改变,反映的不仅仅是区域性乃至全国性经济结构、生产力布局的调整和产业结构的优化升级,更是交通基础设施的重大变化。”北京交通大学教授石培华说。

D.凭借《太阳的后裔》爆红的“男神”宋仲基在与广州粉丝的见面会上表示,会不会再来广州,关键看广州影迷的欢迎程度。解析:D A项,语序不当造成了照应失当。应改为“就应该对我们熟悉的生活现象进行正确的观察和深入的思考”。B项,成分残缺,应在“求胜心切 ”的后面加上一个中心词“的做法”。C项,不合逻辑,将“不仅仅是”和“更是”后的内容对调。D项,“欢迎程度”暗含了“热烈与否”两方面,所以正确。课内阅读 阅读下文,完成5~8题。六

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。陶潜说过,“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”倘能如此,这也就够了。七

我已经说过:我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出于我的意外。一是当局者竟会这样地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!5.【对应考点:理解重要语句的含义,赏析重要语句的表达艺术】第六部分中画线句子有什么潜在意义?这种写法有什么好处?解析:弄懂画线句运用的“比喻”的修辞手法,理解作者对此事“反对”的态度,答案就容易组织出来了。

答案:作者把“人类的血战前行的历史”比喻为“煤的形成”,说明“请愿”的方式收效不大,作者不赞同徒手请愿的方式。运用比喻的写法,能更形象地揭示“请愿”的意义,把道理讲得通俗易懂。6.【对应考点:理解重要语段的作用】作者引用陶潜诗的作用是什么?解析:解答此题要在弄明白陶潜诗的内容的基础上,明确学生游行示威一事给人们带来的影响仅是“托体同山阿”。

答案:为了说明尽管徒手请愿流血不值得,但既然流了血就一定会有影响,烈士忠骨将与青山同在。7.【对应考点:理解重要语句的含义】第七部分中画线句子表达了作者怎样的思想感情?解析:解答此题,要明确作者鲁迅对反动派及其走狗文人的愤怒之情,明确鲁迅对中国女性的赞美之情。

答案:表达了作者对反动统治者的凶残及其走狗文人的卑劣的愤怒和抨击,对中国女性从容不迫、勇于牺牲的赞扬。8.【对应考点:理解作者的思想情感】从这两部分看,作者是如何看待学生请愿的教训和意义的?解析:解答此题,要明确鲁迅的斗争方式,他是反对请愿的;要想斗争,就要改变方式。还要明确鲁迅对请愿一事的作用的认识。

答案:①学生徒手请愿的教训是深刻的,斗争者应改变斗争的方式;②请愿能让“苟活者”看到希望,能鼓励革命者更加奋勇前进。时文赏读 延伸学习“不疯魔,不成活”

“不疯魔,不成活”,这句流行语用来形容作家陈忠实,再合适不过。他沉潜在农村专心著述,不问世事是非,耗时6年时间完成《白鹿原》创作,成功塑造出白嘉轩、鹿子霖等具有深刻历史文化内涵的人物形象,夺得第四届茅盾文学奖。有学者评价《白鹿原》:“一代奇书也。方之欧西,虽巴尔扎克、斯汤达,未肯轻让。”【思维借鉴】

以“流行语”作为题目,是时评的一种常见的手法。 清代小说家蒲松龄说得好:“性痴,则其志凝。故书痴者文必工,艺痴者技必良。”因为近乎痴迷,所以才能用心专一、精益求精,继而才有惊世之作。疯魔正是这样一种如痴若狂的专注精神。东晋大画家顾恺之,终日沉醉于绘画艺术,时常处于“入魔”状态,每每迷恋于创作而忘记其他,人们赞誉他“才绝、画绝、痴绝”。一次做东请客,请帖都发出去了,他却因忙于绘画,把请客之事忘了。唐代诗人贾岛,为了琢磨“独行潭底影,数息树边身”两句诗,时间过去了三年,他不禁感慨:“两句三年得,一吟双泪流。”首段前引流行语,后引学者评价,揭示陈忠实的创作成就。 “疯魔”也是一种删繁就简的人生追求。正像是凿井,与其花许多时间和精力去凿许多浅井,不如花同样的时间和精力去凿一口深井。宁精勿杂,宁少勿多,宁专勿滥,深潜下去钻研和开拓,不管过程如何艰辛和漫长,最后一定能开掘出生命的清泉。陈忠实写作《白鹿原》时给自己立下三条纪律:不再接受采访,不再关注对以往作品的评论,一般不参加应酬性的集会和活动。正是靠着放下名利、沉潜隐忍的态度,让陈忠实把精力和时间全部用在打磨作品上,最终呈现出惊世佳作。以历史上有成就者的“疯痴”“入魔”实例,写出用心专一才能有成就的传统。 很多时候,我们羡慕那些成功者,看到他们的成功荣耀和鲜花掌声,却可能忽视了他们为此付出的艰辛努力乃至巨大牺牲。明朝的万户,为试验利用火箭飞天,献出宝贵生命。诺贝尔发明新型安全炸药多次遇险,实验室被炸得面目全非,5个助手牺牲,连弟弟也未能幸免。莱特兄弟为研制飞机宵衣旰食、殚精竭虑。正是这种不怕付出、执着尝试的“疯魔”精神,推动了科技的进步和历史的前进。虽然他们在某些方面都失败了,但他们绝对是人类探索创新的成功者。本段在前段基础上写“疯魔”成才的原因,并回顾陈忠实的创作经历。属于由古到今。 与“疯魔”相对的,是心不在焉、有始无终。有人心猿意马,出工不出力;有人三心二意,习惯于朝秦暮楚;有人按部就班,满足于朝九晚五……付出的努力大相径庭,得到的结果自然天差地别。为什么有的人可以不遗余力、废寝忘食地追逐心中梦想,为什么有的人不惜“五加二、白加黑”一心扑在事业上,关键就在于他们以“疯魔”为做事态度,把事业和梦想当作生命。做人应有温度,做事应有态度,温度决定人品修为,态度决定人生高度。做事情,就该有点“疯魔”的精神。

有人问篮球明星科比:“你有什么成功秘诀?”科比幽默地说:“你见过洛杉矶早上4点的风景吗?”原来他坚持每天早晨4点就开始练球,一练就是十多个小时。“不疯魔,不成活”,这又是生动一例。

(《人民日报》2016年08月04日) 写出成功者背后有着艰辛的努力和巨大的牺牲。

从正反两方面列举现象,写出唯有“疯魔”的做事态度方能成功。

以青年人喜爱的偶像事例作结, 再次印证文章 观点。 谢谢观赏!