2018-2019学年高一语文新人教版必修1课件:第4单元 新闻和报告文学 10 《短新闻两篇》

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高一语文新人教版必修1课件:第4单元 新闻和报告文学 10 《短新闻两篇》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-24 17:43:18 | ||

图片预览

文档简介

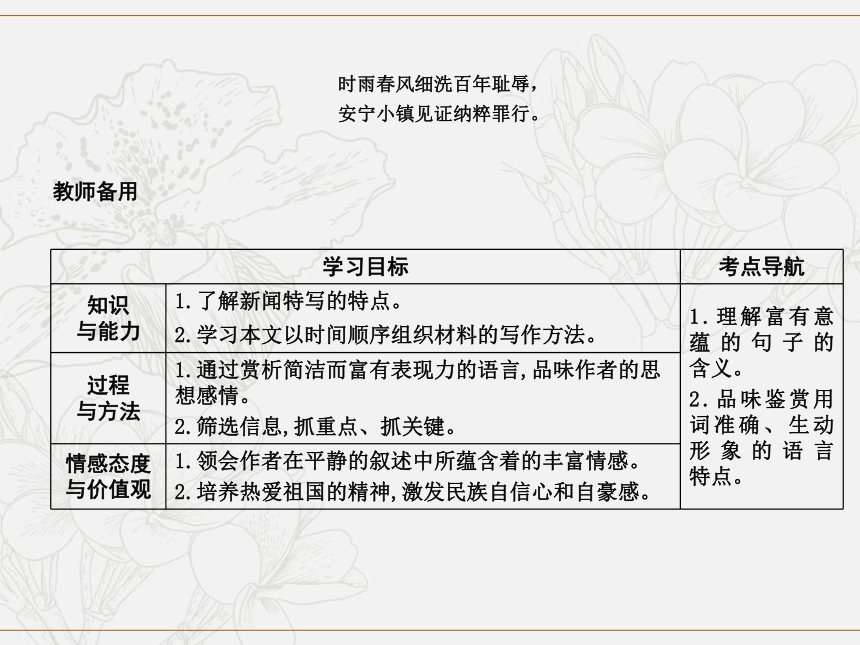

课件40张PPT。第四单元 新闻和报告文学

10 短新闻两篇教师备用时雨春风细洗百年耻辱,

安宁小镇见证纳粹罪行。书香晨读课前预习课堂探究技法提炼随堂检测时文赏读书香晨读 开卷有益不能忘记的过去

佚 名

在一个寒风瑟瑟的冬日,我踏上奥斯维辛的土地,去追寻那段不堪回首的记忆。天低云暗,小镇被笼罩在灰色的肃穆与沉寂之中。我身边的人们,默默地走动,不由自主地停下脚步,用表情和手势交流。在这里,时空是凝固的,一切都悄然无息,人们似乎要用沉默来祭奠受难者的嘶吼。

1945年1月27日,前苏联军队解放了奥斯维辛集中营。400万永远逝去的幽灵仿佛一条鞭子,时时抽打着7 650名幸存者和所有的后人。走在集中营里,看着四周电网密布,处处壁垒森严,哨所、绞刑架、毒气室、焚尸炉、死亡墙……这一切的一切,寒气逼人,夹杂着阴森森的空气,让人毛骨悚然。 然而,总有一种力量让你深深感动,这种力量叫作直面人生。我们很难想象,对于20世纪人性之恶的这场大灾难,那些受害者们该怎样面对。但是,在集中营里,人们用自己的笔和心,来记载悲剧、书写信念。集中营里遗存下来的诗作、画作,甚至偷偷发行的报纸,让后人感受到了它们所承载的快乐与哀愁、希望与绝望。从中,我们嗅到了自由的气息。面对残酷,人类依然可以保持尊严,可以选择心灵的自由。

总有一种力量让你深深感动,这种力量叫作承担历史。对于那噩梦般的岁月,人们没有选择避而不语。由于幸存者的记录、目击者的陈述、学者的潜心研究,我们今天能够详细地了解那段历史,认识一个真实的奥斯维辛。我们的记忆被唤醒,良心被叩问。对待惨痛的历史,正如同剥洋葱一般。一层一层地剥,即便会让人鼻酸流泪,但终会见到大白于天下的核心。

是的,历史的传承与记忆是我们的责任。忘记历史等于背叛过去,或者说,失忆等于第二次屠杀,回忆等于第二次受难。为了避免历史性的悲剧重演,我们不能忘却,也无法忘却。为了从历史中汲取教训,我们宁愿选择受难。文本助读课前预习 自主学习1.走近作者

《别了,“不列颠尼亚”》的署名周婷、杨兴实际上是 周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷四位记者的合称。?

《奥斯维辛没有什么新闻》的作者罗森塔尔是《纽约时报》的著名记者,全权负责该报新闻报道工作的最高负责人。第二次世界大战结束十几年后,美国记者罗森塔尔对 曾制造的 这一人间地狱进行了新闻报道。?答案:新华社 德国法西斯 奥斯维辛2.写作背景(1)《别了,“不列颠尼亚”》写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,在中国,在香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那便是香港在这一时刻又回到了祖国的怀抱。不平等的《中英南京条约》使香港离开了祖国,变成了英国的殖民地,150多年来,28任港督代表着英国对香港进行统治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待,13年的漫长等待,让亿万中国人失去了许多,也得到了许多。当1997年7月1日零时这一庄严时刻到来之时,哪一个中华儿女不热血沸腾呢?《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。(2)《奥斯维辛没有什么新闻》写于1958年8月,当时距离第二次世界大战结束已有13年,时间已经磨平了战争造成的创伤,但德国法西斯在第二次世界大战期间残酷地屠杀被占领国人民的集中营还在警醒着世人,法西斯集中营的牢房、毒气室、鞭刑柱、焚尸炉无不向人们诉说着德军犯下的滔天罪行。本文便是作者目睹了波兰奥斯维辛集中营后有感而写的一篇新闻。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。3.备用知识

(1)新闻

新闻是一种以记叙为主的文体,必须具备五个“W”一个“H”,即when(时间)、where(地点)、who(人物)、what(事件)、why(原因)、how(结果、意义);新闻的结构包括标题、导语、主体、背景、结语等五部分。标题是新闻的眼睛,旨在揭示消息的主题或重要新闻事实。导语,是新闻的纲领和中心所在,常用的形式为叙述式、描写式、结论式等。主体部分,新闻的几大要素都要包含;背景指消息发生的环境。结语是整个消息的结束语,它用于揭示事件的意义,指出事件的发展方向,具有画龙点睛的作用。(2)奥斯维辛集中营

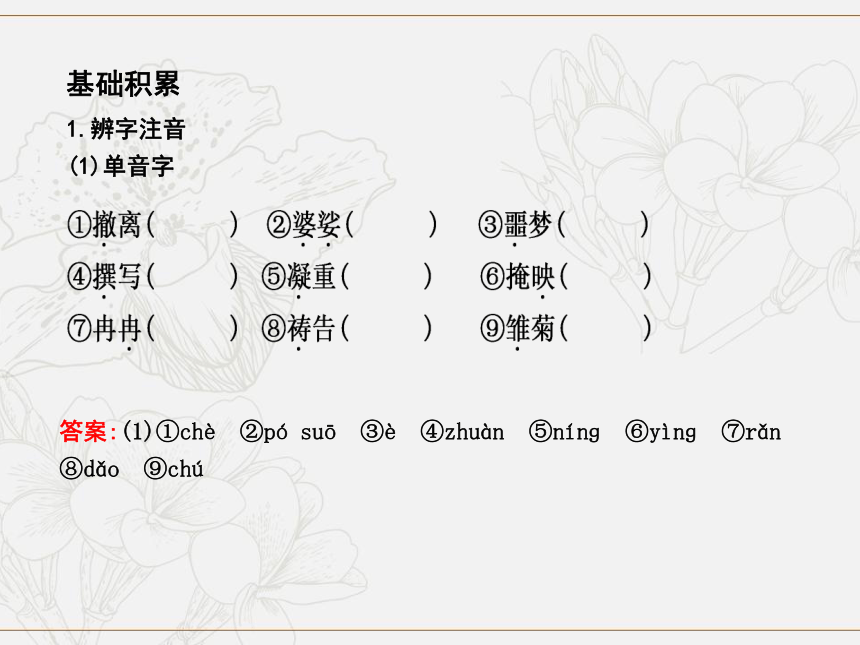

是纳粹德国在第二次世界大战期间建立的最大的集中营,是波兰南部奥斯维辛市附近40多座集中营的总称,被称为第二次世界大战期间纳粹德国最大的“杀人工厂”,又被称为“死亡工厂”。据统计大约有400万人在此遭到了杀害。1947年7月2日,奥斯维辛集中营旧址被辟为殉难者纪念馆。1979年,联合国教科文组织将其列入名录,以警示世界“要和平,不要战争”。为了见证这段历史,每年有数十万来自世界各国的各界人士前往奥斯维辛集中营遗址参观,凭吊那些被德国纳粹分子迫害致死的无辜者。基础积累1.辨字注音

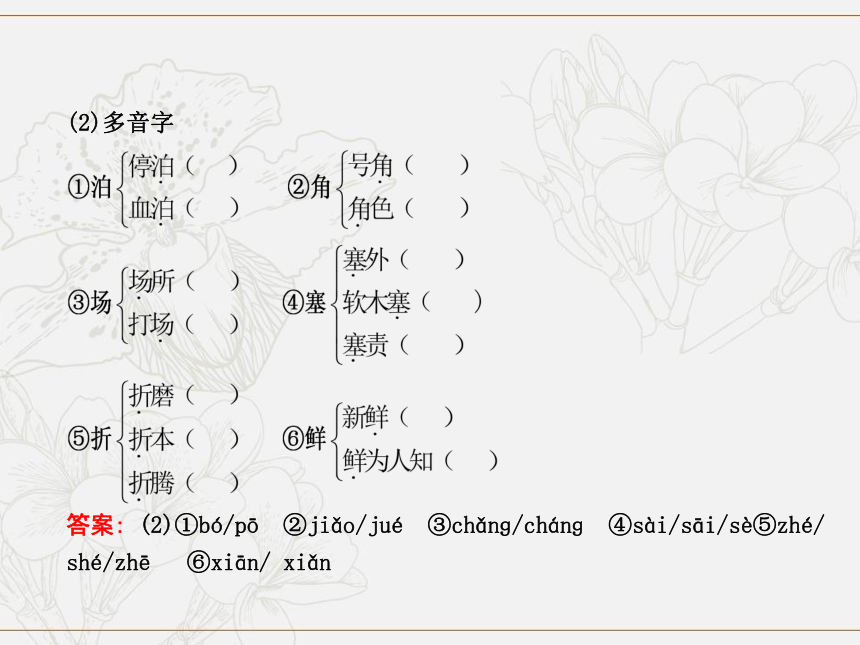

(1)单音字答案:(1)①chè ②pó suō ③è ④zhuàn ⑤nínɡ ⑥yìnɡ ⑦rǎn ⑧dǎo ⑨chú答案: (2)①bó/pō ②jiǎo/jué ③chǎnɡ/chánɡ ④sài/sāi/sè⑤zhé/ shé/zhē ⑥xiān/ xiǎn (2)多音字答案:①废墟/嘘寒问暖 ②瞩目/叮嘱 ③撰写/酒馔 ④嬉戏/笑嘻嘻 ⑤彻底/沏茶/砌墙 ⑥旗杆/揭竿而起/秸秆2.辨形组词答案:(1)临近 邻近 (2)①管治 ②管制 3.辨析词义

(1)邻近·临近

邻近:只表示空间位置上的接近,这时,“邻近”连接的词语之间多为并列关系。临近:多表示时间的靠近,也可以表示地理位置上的接近,这时“临近”所连接的两个词语具有主从关系。

例句:随着高考的 ,不少考生家长已着手在 各个考点的宾馆预订客房。?

(2)管治·管制

管治:管辖统治。一般用于对某一地域的管辖。管制:强制管理。一般用于具体的人或事。

例句:①为避免各城市政府从地方本位主义出发,损害整体利益,就必须实行城市群整体区域 。?

②目前制约人民币国际化的最主要问题是,人民币在资本项目上还面临着较为严格的 ,中国还没有能够提供境外人民币顺利投资回流的金融市场。?(3)熟悉·熟习

熟悉:指知道得很详细,了解得很清楚,其对象可以是具体的人或事物,也可以是抽象的事理。熟习:指深刻而熟练地掌握,常用于技艺、学问、语言、知识等。

例句:他既 营销技巧,又 该销售区域的情况,所以他的销售业绩在公司总是遥遥领先。?

(4)心智·心志

都有一个“心”字说明是人内在的东西,代表一个人的思想程度。“心智”表示思考能力,智慧;也表示心理,性情。“心志”指意志;志气。

例句:8月10日, 障碍人士艺术展在兰州举办,从陈列的精巧的艺术作品看,这些参赛人士 很高。?答案:(3)熟习 熟悉 (4)心智 心志课堂探究 合作学习结构图解《奥斯维辛没有什么新闻》重点突破1.【对应考点:分析标题的含义】标题是新闻的眼睛,你理解“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题的含义吗?参考答案:标题有两层意思。一方面,参加完交接仪式的查尔斯王子和末

任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。标题一语双关,寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。2.【对应考点:分析作品的艺术手法】“4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在《日落余音》的号角声中降下旗杆。”这一细节描写有什么作用?参考答案:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态及复杂的心情。通过这一神态,表明了英国在香港的统治即将结束,香港就要回归祖国。高考小贴士场景描写

场景描写,就是对一个特定的时间与地点内许多人物活动的总体情况的描写,它是自然景色、社会环境、人物活动等描写对象的集中表现。场景描写要表现出一种特定的气氛,单一的表达方式和写作手法是不够的,要综合运用记叙、描写、抒情、议论等表达手段,以及映衬、象征等多种手法,这样才能使场景变成一幅生动而充满感染力的图画。参考答案:英国曾经占领了广大的殖民地,被称为“日不落帝国”。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。再者,告别仪式是“日落”时举行。4.【对应考点:理解重要语句的含意】作者为什么要多次说“奥斯维辛没有什么新闻”?既然如此,为什么还要写下这样的新闻呢?参考答案:一批批的参观者在奥斯维辛都会看到同样的东西,得到同样的感受,那样震惊,那样窒息,那样愤怒。因而多次说“奥斯维辛没有什么新闻”,意在强调这种感受。“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情”,出于一种使命感,对死难者的悼念,以及对纳粹的愤恨而写下这样的新闻。3.【对应考点:理解重要词语的含义】为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?观点争鸣 《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息不同,有些人认为这不符合消息的写法,但它却成了新闻史上的名作。你认同作者的这种写法吗?谈谈你的看法。思路提示一:虽然本文和一般新闻的常规写法有所不同,但把新闻写得不像新闻,“没有新闻”却硬要写新闻,这正是罗森塔尔的别出心裁之处,也正是它成为“名作”的主要原因。

思路提示二:“印象性报道”允许记者通过对事实的报道充分抒发自己的感情,写印象,写观感。本文作者把自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道,更能感染读者。

思路提示三:本文是一篇熔报道与抒情于一炉的佳作,记者避免了铺张的写景,而是用自己实实在在的感受来感染读者,使他们也发抖,也感到窒息,这种写法,不可谓不妙。技法提炼 写法借鉴1.《别了,“不列颠尼亚”》

(1)对比手法。文中有两处对比:英方在港岛举行第二次降旗仪式时。将156年前英方占领香港时升起英国国旗与今天英国海军士兵降下米字旗形成对比;英方“在1997年6月30日的最后一分钟”把米字旗降下与“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权”形成鲜明对比。通过这些对比,将英方的黯然离去,中方神圣接管无比自豪的主题巧妙地表达了出来。

(2)叙述和描写相结合。《别了,“不列颠尼亚”》一文作者在报道中很好地把握了外交政策尺度,字里行间没有奚落讽刺的语言,而是采用叙述和描写相结合的手法,把对殖民主义的无情鞭挞和民族复兴的自豪感与兴奋之情平实自然、恰如其分地表现了出来。如《别了,“不列颠尼亚”》的主体部分具体叙述了英国殖民者的告别仪式,同时作者还交错描写了四个场景:①末任港督告别港督府,降下港督旗;②举行象征英国管治结束的告别仪式;③举行中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起;④“不列颠尼亚”号离开香港。

文章通过这四个场景的描写,真实地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权时的庄严与喜悦之情,突显了香港回归这一事件的伟大历史意义。

2.《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)细节描写。本文的细节刻画细致传神。有对历史遗物的细节特征的描写,如“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,这一细节象征邪恶是压不住正义的,自由与光明之花必将灿烂开放。

(2)双线展开,情、景、事融为一体。一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,真实深刻地揭示了主题。随堂检测 巩固学习基础知识 1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一组是( )解析:A B项,冉冉rǎn;C项,气氛fēn;D项,炽热chì,折磨zhé 。解析:A B项,嘻—嬉;C项,结—接;D项,穆—木。2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.绿荫 荫庇 绿树成荫 绿草如茵

B.嘻闹 步履 撰写文章 步履维艰

C.管治 陈迹 交结仪式 蒙蒙细雨

D.废墟 致敬 心智健全 表情穆然3 .下列各句中加点成语的运用,全都不正确的一项是( )A.①②④ B.②③⑥ C.①④⑤ D.③⑤⑥解析:B ①如火如荼:形容气势旺盛,气氛热烈。正确。②珠圆玉润:像珠子一样圆,像玉石一样光润。比喻歌声婉转优美,或诗文流畅明快。对象误用。③耳熟能详:指听得烂熟,可以详尽复述出来。语法功能误用。④鞭辟入里:形容做学问切实,也形容分析透彻,切中要害。正确。⑤陈陈相因:比喻沿袭老一套,无创造革新。正确。⑥众口铄金:后形容众口一词可以混淆是非,原形容舆论力量大。褒贬误用。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.在质量月活动中,他们围绕以提高产品质量为中心,进行了综合治理,尤其加强了对工艺流程、验收程序的监控。

B.对家庭盆栽植物的摆放,专家提出如下建议:五针松、文竹、吊兰之类最好摆在茶几、书桌上比较合适,而橡皮树、丁香、腊梅等最好放在阳台上。

C.“丝绸之路经济带”横跨亚、非、欧三大洲,其形成与繁荣必将深刻影响世界政治、经济格局,促进全球的和平与发展。

D.根据“全国国民阅读调查”数据显示看,国民阅读量少的原因是多方面的,但对比阅读率较高的国家可以发现,主要是从小没有养成良好的阅读习惯。解析:C A项,“围绕以提高产品质量为中心”句式杂糅,应改为“围绕提高产品质量这个中心”或“以提高产品质量为中心”。B项,“五针松、文竹、吊兰之类最好摆在茶几、书桌上比较合适”句式杂糅,可删去“比较合适”。D项,“根据‘全国国民阅读调查’数据显示看”句式杂糅,可删去“显示看”,或改为“从‘全国国民阅读调查’数据来看”。课内阅读 (一)阅读下面的文字,完成5~8题。

此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。一百五十多年的英国管治即将告终。”

7时45分,广场上灯光渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

当然,最为世人瞩目的是子夜时分中英香港交接仪式上的易帜。在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起。两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。 0时40分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。

新华社香港1997年7月1日电5.【对应考点:概括文本的中心内容】上文的主要内容是什么?请用一句话概括。解析:分析每段内容、概括大意即可得出,注意借助时间的延续性,把握新闻事实,如上文共写了7时45分、6月30日两次的降旗仪式和7月1日第一分钟的升旗,标志着英国对香港的统治结束,中国恢复对香港行使主权。答案:主要报道了1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权的盛事——中英易帜仪式。6.【对应考点:把握文段的作用】选文第1段景物描写有何作用?女王的话意味着什么?解析:景物描写不是孤立的,往往对人物、情节或氛围有重要作用。此处是为下文女王的“出场”营造氛围。 答案:写“雨越下越大”再一次增添了悲凉凄苦的意味。英国女王的告别演讲,虽是“赠言”,其实更多地表明了英国的无可奈何,“日不落帝国”的时代已一去不复返。7.【对应考点:理解重要词语的含义】查尔斯王子宣读英国女王赠言时说:“一百五十多年的英国管治即将告终。”而选文第三段却说:“英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。”从“管治”到“统治”,分别体现了怎样的情感?解析:理解词语含义需回归语境。“管治”是英国女王的口吻,而“统治”是我国记者所言。答案:英国不愿承认自己对香港的殖民统治,用“管治”具有掩饰侵略的意思;而说“殖民统治”宣告终结,体现了中国人民的无比自豪之情。8.【对应考点:理解重要语句的含意】文中画线句的深刻含意是什么?解析:此题考查语句的含意,要结合历史背景和现实事实进行分析;应注意对比修辞,理解句中包含的作者的情感。 答案:“从海上来”是说当年英军从海上来侵占中国领土,“又从海上去”是“不列颠尼亚”号从海上离开香港,结束对香港的统治;来时趾高气扬,走时又是那样沮丧,前后对比,耐人寻味。9.【对应考点:理解重要词语的丰富含义】文中描写参观者“浑身发抖”

“张大了嘴巴”,有什么作用?解析:本报道的最突出特征就是突破新闻“零度写作”的原则,借参观者和作者自己的感受再现当年的残酷。可见文中“浑身发抖”“张大了嘴巴”等也是这一作用。答案:形象地写出了参观者参观时的恐惧、紧张的心理感受,有力地揭示了德国法西斯丧失人性的凶残。 10.【对应考点:理解重要语句的丰富含意】“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这句话有什么含意?解析:文中的“毒气室和焚尸炉”昭示着生命曾经受过的残害,“雏菊花在怒放”是生命的不屈,抓住这几个关键词的理解即可得出答案。答案:生命虽然曾经被残害,但是生命的活力是永远掩盖不住的。11.【对应考点:品味精彩的语言表达艺术】作者说“这里没有什么值得看的”应该怎么理解?解析:解答此题应从文章内容着手,还应注意句子的修辞手法,“奥斯维辛”是个死亡工厂,那里的每一处都残存着对生命践踏的遗迹,这里的“三层的长条盒子”就是其中一处,这一处会使每个参观者心惊胆战,毛骨悚然,所以作者说“这里没有什么值得看的”,其实是反语。答案:反语,这里曾是人间地狱,每一个参观者在这里都会震惊,窒息,解说员不忍再讲下去。时文赏读 延伸学习一首歌能盛家国情

香港回归20周年,歌手张明敏再次唱响《我的中国心》。这首33年前的老歌,掷地仍有金石之响。

1984年,张明敏首次在春晚舞台上唱起《我的中国心》,打动了一代人。1997年香港回归祖国时,他再次唱起这首歌。三次重要节点的演唱,将家与国的叮咛,从一代人传到了另一代人的耳边。

什么是家国之情,什么是文化认同,什么是民族凝聚力?如果理论性地解释起来,怕是万语千言也难以穷尽。但有意味的是,这些情感往往流入了传唱的旋律里,写进了传诵的诗句中,融入了街头巷陌的谈天、论坛微博的留言,成为人们日用而不觉的生活内容,无声却有分量、不显山露水却又随时能引发共鸣。【思维借鉴】

开篇言简意赅地点出三次重要节点演唱同一首歌曲带给人们的精神震撼。运用排比抛出三个极具分量的问题,并发表看法。 想一想,当我们谈起民族精神,也许耳边回响的就是冼星海的《黄河大合唱》、眼前浮现的就是徐悲鸿的《战马》,一些诗句瞬间在头脑中轰鸣——吉鸿昌的“国破尚如此,我何惜此头”,朱德的“自信挥戈能退日,河山依旧战旗红”,陈毅的“五年碧血翻沧海,一片丹心照汉旗”。

如果我们被问起何为家国情怀,上年纪的人也许会不自觉地哼起《我的祖国》《春天的故事》,更年轻的人们可能会想起《我和你》《国家》《天路》。它们在不同的年代讲述着同一个故事,也用不同的旋律引发着几代人之间的和声。再次追问“何为家国情怀”,并在契合不同年龄阶段的不同作品中提炼共性:不同的年代讲述着同一个故事,不同的旋律引发着几代人之间的和声。运用例证法论证与民族精神有关的震人心魄的作品。 流传的旋律、画作、诗句、影像,是对大众感情的凝练表达。它们的存在为我们提供了更立体的观察角度:在一个多元文化的时代,与“爱国”“家国”“民族感情”相关的文化叙事始终有着强韧的力量。可能对于今天年轻的人而言,将宏大的词汇挂在嘴边有点滑稽,但为抗战电影《南京!南京!》流下的热泪,因电影《湄公河行动》而为中国缉毒警察进行的社会呼吁,却都是沉甸甸的“中国心”的表达。

它们的存在也是一声提醒:对国家观、历史观、民族观、文化观的培育和传播,恰恰不能以宏大解读宏大,用抽象解读抽象,而需唤醒人们的共同记忆,贴合人们的情感。有时候,一本书都说不尽的精神,一句诗就能盛得下;多少堂课都未必见效果,一首歌却能夺魂摄魄。珍惜那些由无数创作者在大众生活中留下的“金句”,它们往往是国与家、民族与个人之间最短的桥梁。运用对比的手法说明看似平常、小的东西往往能起到重要的 作用。 花甲之年的张明敏再次开嗓,声音仍是出奇的清澈,而和《我的中国心》共同经历了30多年改革史的中国,却已经是巨变沧桑。这就像一个隐喻——在不断变化的历史中仍有着一种不变的情感,紧紧地挽结着一个民族。

(摘选自《光明日报》2017年07月15日04版)从国家、民族伟大变革的历史背景中解读家国情,升华文章主题。谢谢观赏!

10 短新闻两篇教师备用时雨春风细洗百年耻辱,

安宁小镇见证纳粹罪行。书香晨读课前预习课堂探究技法提炼随堂检测时文赏读书香晨读 开卷有益不能忘记的过去

佚 名

在一个寒风瑟瑟的冬日,我踏上奥斯维辛的土地,去追寻那段不堪回首的记忆。天低云暗,小镇被笼罩在灰色的肃穆与沉寂之中。我身边的人们,默默地走动,不由自主地停下脚步,用表情和手势交流。在这里,时空是凝固的,一切都悄然无息,人们似乎要用沉默来祭奠受难者的嘶吼。

1945年1月27日,前苏联军队解放了奥斯维辛集中营。400万永远逝去的幽灵仿佛一条鞭子,时时抽打着7 650名幸存者和所有的后人。走在集中营里,看着四周电网密布,处处壁垒森严,哨所、绞刑架、毒气室、焚尸炉、死亡墙……这一切的一切,寒气逼人,夹杂着阴森森的空气,让人毛骨悚然。 然而,总有一种力量让你深深感动,这种力量叫作直面人生。我们很难想象,对于20世纪人性之恶的这场大灾难,那些受害者们该怎样面对。但是,在集中营里,人们用自己的笔和心,来记载悲剧、书写信念。集中营里遗存下来的诗作、画作,甚至偷偷发行的报纸,让后人感受到了它们所承载的快乐与哀愁、希望与绝望。从中,我们嗅到了自由的气息。面对残酷,人类依然可以保持尊严,可以选择心灵的自由。

总有一种力量让你深深感动,这种力量叫作承担历史。对于那噩梦般的岁月,人们没有选择避而不语。由于幸存者的记录、目击者的陈述、学者的潜心研究,我们今天能够详细地了解那段历史,认识一个真实的奥斯维辛。我们的记忆被唤醒,良心被叩问。对待惨痛的历史,正如同剥洋葱一般。一层一层地剥,即便会让人鼻酸流泪,但终会见到大白于天下的核心。

是的,历史的传承与记忆是我们的责任。忘记历史等于背叛过去,或者说,失忆等于第二次屠杀,回忆等于第二次受难。为了避免历史性的悲剧重演,我们不能忘却,也无法忘却。为了从历史中汲取教训,我们宁愿选择受难。文本助读课前预习 自主学习1.走近作者

《别了,“不列颠尼亚”》的署名周婷、杨兴实际上是 周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷四位记者的合称。?

《奥斯维辛没有什么新闻》的作者罗森塔尔是《纽约时报》的著名记者,全权负责该报新闻报道工作的最高负责人。第二次世界大战结束十几年后,美国记者罗森塔尔对 曾制造的 这一人间地狱进行了新闻报道。?答案:新华社 德国法西斯 奥斯维辛2.写作背景(1)《别了,“不列颠尼亚”》写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,在中国,在香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那便是香港在这一时刻又回到了祖国的怀抱。不平等的《中英南京条约》使香港离开了祖国,变成了英国的殖民地,150多年来,28任港督代表着英国对香港进行统治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待,13年的漫长等待,让亿万中国人失去了许多,也得到了许多。当1997年7月1日零时这一庄严时刻到来之时,哪一个中华儿女不热血沸腾呢?《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。(2)《奥斯维辛没有什么新闻》写于1958年8月,当时距离第二次世界大战结束已有13年,时间已经磨平了战争造成的创伤,但德国法西斯在第二次世界大战期间残酷地屠杀被占领国人民的集中营还在警醒着世人,法西斯集中营的牢房、毒气室、鞭刑柱、焚尸炉无不向人们诉说着德军犯下的滔天罪行。本文便是作者目睹了波兰奥斯维辛集中营后有感而写的一篇新闻。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。3.备用知识

(1)新闻

新闻是一种以记叙为主的文体,必须具备五个“W”一个“H”,即when(时间)、where(地点)、who(人物)、what(事件)、why(原因)、how(结果、意义);新闻的结构包括标题、导语、主体、背景、结语等五部分。标题是新闻的眼睛,旨在揭示消息的主题或重要新闻事实。导语,是新闻的纲领和中心所在,常用的形式为叙述式、描写式、结论式等。主体部分,新闻的几大要素都要包含;背景指消息发生的环境。结语是整个消息的结束语,它用于揭示事件的意义,指出事件的发展方向,具有画龙点睛的作用。(2)奥斯维辛集中营

是纳粹德国在第二次世界大战期间建立的最大的集中营,是波兰南部奥斯维辛市附近40多座集中营的总称,被称为第二次世界大战期间纳粹德国最大的“杀人工厂”,又被称为“死亡工厂”。据统计大约有400万人在此遭到了杀害。1947年7月2日,奥斯维辛集中营旧址被辟为殉难者纪念馆。1979年,联合国教科文组织将其列入名录,以警示世界“要和平,不要战争”。为了见证这段历史,每年有数十万来自世界各国的各界人士前往奥斯维辛集中营遗址参观,凭吊那些被德国纳粹分子迫害致死的无辜者。基础积累1.辨字注音

(1)单音字答案:(1)①chè ②pó suō ③è ④zhuàn ⑤nínɡ ⑥yìnɡ ⑦rǎn ⑧dǎo ⑨chú答案: (2)①bó/pō ②jiǎo/jué ③chǎnɡ/chánɡ ④sài/sāi/sè⑤zhé/ shé/zhē ⑥xiān/ xiǎn (2)多音字答案:①废墟/嘘寒问暖 ②瞩目/叮嘱 ③撰写/酒馔 ④嬉戏/笑嘻嘻 ⑤彻底/沏茶/砌墙 ⑥旗杆/揭竿而起/秸秆2.辨形组词答案:(1)临近 邻近 (2)①管治 ②管制 3.辨析词义

(1)邻近·临近

邻近:只表示空间位置上的接近,这时,“邻近”连接的词语之间多为并列关系。临近:多表示时间的靠近,也可以表示地理位置上的接近,这时“临近”所连接的两个词语具有主从关系。

例句:随着高考的 ,不少考生家长已着手在 各个考点的宾馆预订客房。?

(2)管治·管制

管治:管辖统治。一般用于对某一地域的管辖。管制:强制管理。一般用于具体的人或事。

例句:①为避免各城市政府从地方本位主义出发,损害整体利益,就必须实行城市群整体区域 。?

②目前制约人民币国际化的最主要问题是,人民币在资本项目上还面临着较为严格的 ,中国还没有能够提供境外人民币顺利投资回流的金融市场。?(3)熟悉·熟习

熟悉:指知道得很详细,了解得很清楚,其对象可以是具体的人或事物,也可以是抽象的事理。熟习:指深刻而熟练地掌握,常用于技艺、学问、语言、知识等。

例句:他既 营销技巧,又 该销售区域的情况,所以他的销售业绩在公司总是遥遥领先。?

(4)心智·心志

都有一个“心”字说明是人内在的东西,代表一个人的思想程度。“心智”表示思考能力,智慧;也表示心理,性情。“心志”指意志;志气。

例句:8月10日, 障碍人士艺术展在兰州举办,从陈列的精巧的艺术作品看,这些参赛人士 很高。?答案:(3)熟习 熟悉 (4)心智 心志课堂探究 合作学习结构图解《奥斯维辛没有什么新闻》重点突破1.【对应考点:分析标题的含义】标题是新闻的眼睛,你理解“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题的含义吗?参考答案:标题有两层意思。一方面,参加完交接仪式的查尔斯王子和末

任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫的南海夜幕中,这是现实的场景。另一方面,“不列颠尼亚”号的离去,象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱终被洗刷。标题一语双关,寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。2.【对应考点:分析作品的艺术手法】“4时30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在《日落余音》的号角声中降下旗杆。”这一细节描写有什么作用?参考答案:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态及复杂的心情。通过这一神态,表明了英国在香港的统治即将结束,香港就要回归祖国。高考小贴士场景描写

场景描写,就是对一个特定的时间与地点内许多人物活动的总体情况的描写,它是自然景色、社会环境、人物活动等描写对象的集中表现。场景描写要表现出一种特定的气氛,单一的表达方式和写作手法是不够的,要综合运用记叙、描写、抒情、议论等表达手段,以及映衬、象征等多种手法,这样才能使场景变成一幅生动而充满感染力的图画。参考答案:英国曾经占领了广大的殖民地,被称为“日不落帝国”。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。再者,告别仪式是“日落”时举行。4.【对应考点:理解重要语句的含意】作者为什么要多次说“奥斯维辛没有什么新闻”?既然如此,为什么还要写下这样的新闻呢?参考答案:一批批的参观者在奥斯维辛都会看到同样的东西,得到同样的感受,那样震惊,那样窒息,那样愤怒。因而多次说“奥斯维辛没有什么新闻”,意在强调这种感受。“记者只有一种非写不可的使命感,这种使命感来源于一种不安的心情”,出于一种使命感,对死难者的悼念,以及对纳粹的愤恨而写下这样的新闻。3.【对应考点:理解重要词语的含义】为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?观点争鸣 《奥斯维辛没有什么新闻》这篇消息与我们常见的消息不同,有些人认为这不符合消息的写法,但它却成了新闻史上的名作。你认同作者的这种写法吗?谈谈你的看法。思路提示一:虽然本文和一般新闻的常规写法有所不同,但把新闻写得不像新闻,“没有新闻”却硬要写新闻,这正是罗森塔尔的别出心裁之处,也正是它成为“名作”的主要原因。

思路提示二:“印象性报道”允许记者通过对事实的报道充分抒发自己的感情,写印象,写观感。本文作者把自己参观集中营的感受当成了主要的内容来写,是一种纯主观性的报道,更能感染读者。

思路提示三:本文是一篇熔报道与抒情于一炉的佳作,记者避免了铺张的写景,而是用自己实实在在的感受来感染读者,使他们也发抖,也感到窒息,这种写法,不可谓不妙。技法提炼 写法借鉴1.《别了,“不列颠尼亚”》

(1)对比手法。文中有两处对比:英方在港岛举行第二次降旗仪式时。将156年前英方占领香港时升起英国国旗与今天英国海军士兵降下米字旗形成对比;英方“在1997年6月30日的最后一分钟”把米字旗降下与“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权”形成鲜明对比。通过这些对比,将英方的黯然离去,中方神圣接管无比自豪的主题巧妙地表达了出来。

(2)叙述和描写相结合。《别了,“不列颠尼亚”》一文作者在报道中很好地把握了外交政策尺度,字里行间没有奚落讽刺的语言,而是采用叙述和描写相结合的手法,把对殖民主义的无情鞭挞和民族复兴的自豪感与兴奋之情平实自然、恰如其分地表现了出来。如《别了,“不列颠尼亚”》的主体部分具体叙述了英国殖民者的告别仪式,同时作者还交错描写了四个场景:①末任港督告别港督府,降下港督旗;②举行象征英国管治结束的告别仪式;③举行中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起;④“不列颠尼亚”号离开香港。

文章通过这四个场景的描写,真实地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权时的庄严与喜悦之情,突显了香港回归这一事件的伟大历史意义。

2.《奥斯维辛没有什么新闻》

(1)细节描写。本文的细节刻画细致传神。有对历史遗物的细节特征的描写,如“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”,这一细节象征邪恶是压不住正义的,自由与光明之花必将灿烂开放。

(2)双线展开,情、景、事融为一体。一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情。作者匠心独运、巧妙安排,真实深刻地揭示了主题。随堂检测 巩固学习基础知识 1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一组是( )解析:A B项,冉冉rǎn;C项,气氛fēn;D项,炽热chì,折磨zhé 。解析:A B项,嘻—嬉;C项,结—接;D项,穆—木。2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.绿荫 荫庇 绿树成荫 绿草如茵

B.嘻闹 步履 撰写文章 步履维艰

C.管治 陈迹 交结仪式 蒙蒙细雨

D.废墟 致敬 心智健全 表情穆然3 .下列各句中加点成语的运用,全都不正确的一项是( )A.①②④ B.②③⑥ C.①④⑤ D.③⑤⑥解析:B ①如火如荼:形容气势旺盛,气氛热烈。正确。②珠圆玉润:像珠子一样圆,像玉石一样光润。比喻歌声婉转优美,或诗文流畅明快。对象误用。③耳熟能详:指听得烂熟,可以详尽复述出来。语法功能误用。④鞭辟入里:形容做学问切实,也形容分析透彻,切中要害。正确。⑤陈陈相因:比喻沿袭老一套,无创造革新。正确。⑥众口铄金:后形容众口一词可以混淆是非,原形容舆论力量大。褒贬误用。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.在质量月活动中,他们围绕以提高产品质量为中心,进行了综合治理,尤其加强了对工艺流程、验收程序的监控。

B.对家庭盆栽植物的摆放,专家提出如下建议:五针松、文竹、吊兰之类最好摆在茶几、书桌上比较合适,而橡皮树、丁香、腊梅等最好放在阳台上。

C.“丝绸之路经济带”横跨亚、非、欧三大洲,其形成与繁荣必将深刻影响世界政治、经济格局,促进全球的和平与发展。

D.根据“全国国民阅读调查”数据显示看,国民阅读量少的原因是多方面的,但对比阅读率较高的国家可以发现,主要是从小没有养成良好的阅读习惯。解析:C A项,“围绕以提高产品质量为中心”句式杂糅,应改为“围绕提高产品质量这个中心”或“以提高产品质量为中心”。B项,“五针松、文竹、吊兰之类最好摆在茶几、书桌上比较合适”句式杂糅,可删去“比较合适”。D项,“根据‘全国国民阅读调查’数据显示看”句式杂糅,可删去“显示看”,或改为“从‘全国国民阅读调查’数据来看”。课内阅读 (一)阅读下面的文字,完成5~8题。

此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。一百五十多年的英国管治即将告终。”

7时45分,广场上灯光渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。156年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

当然,最为世人瞩目的是子夜时分中英香港交接仪式上的易帜。在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起。两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。 0时40分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

从1841年1月26日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至1997年7月1日五星红旗在香港升起,一共过去了156年5个月零4天。大英帝国从海上来,又从海上去。

新华社香港1997年7月1日电5.【对应考点:概括文本的中心内容】上文的主要内容是什么?请用一句话概括。解析:分析每段内容、概括大意即可得出,注意借助时间的延续性,把握新闻事实,如上文共写了7时45分、6月30日两次的降旗仪式和7月1日第一分钟的升旗,标志着英国对香港的统治结束,中国恢复对香港行使主权。答案:主要报道了1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权的盛事——中英易帜仪式。6.【对应考点:把握文段的作用】选文第1段景物描写有何作用?女王的话意味着什么?解析:景物描写不是孤立的,往往对人物、情节或氛围有重要作用。此处是为下文女王的“出场”营造氛围。 答案:写“雨越下越大”再一次增添了悲凉凄苦的意味。英国女王的告别演讲,虽是“赠言”,其实更多地表明了英国的无可奈何,“日不落帝国”的时代已一去不复返。7.【对应考点:理解重要词语的含义】查尔斯王子宣读英国女王赠言时说:“一百五十多年的英国管治即将告终。”而选文第三段却说:“英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。”从“管治”到“统治”,分别体现了怎样的情感?解析:理解词语含义需回归语境。“管治”是英国女王的口吻,而“统治”是我国记者所言。答案:英国不愿承认自己对香港的殖民统治,用“管治”具有掩饰侵略的意思;而说“殖民统治”宣告终结,体现了中国人民的无比自豪之情。8.【对应考点:理解重要语句的含意】文中画线句的深刻含意是什么?解析:此题考查语句的含意,要结合历史背景和现实事实进行分析;应注意对比修辞,理解句中包含的作者的情感。 答案:“从海上来”是说当年英军从海上来侵占中国领土,“又从海上去”是“不列颠尼亚”号从海上离开香港,结束对香港的统治;来时趾高气扬,走时又是那样沮丧,前后对比,耐人寻味。9.【对应考点:理解重要词语的丰富含义】文中描写参观者“浑身发抖”

“张大了嘴巴”,有什么作用?解析:本报道的最突出特征就是突破新闻“零度写作”的原则,借参观者和作者自己的感受再现当年的残酷。可见文中“浑身发抖”“张大了嘴巴”等也是这一作用。答案:形象地写出了参观者参观时的恐惧、紧张的心理感受,有力地揭示了德国法西斯丧失人性的凶残。 10.【对应考点:理解重要语句的丰富含意】“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这句话有什么含意?解析:文中的“毒气室和焚尸炉”昭示着生命曾经受过的残害,“雏菊花在怒放”是生命的不屈,抓住这几个关键词的理解即可得出答案。答案:生命虽然曾经被残害,但是生命的活力是永远掩盖不住的。11.【对应考点:品味精彩的语言表达艺术】作者说“这里没有什么值得看的”应该怎么理解?解析:解答此题应从文章内容着手,还应注意句子的修辞手法,“奥斯维辛”是个死亡工厂,那里的每一处都残存着对生命践踏的遗迹,这里的“三层的长条盒子”就是其中一处,这一处会使每个参观者心惊胆战,毛骨悚然,所以作者说“这里没有什么值得看的”,其实是反语。答案:反语,这里曾是人间地狱,每一个参观者在这里都会震惊,窒息,解说员不忍再讲下去。时文赏读 延伸学习一首歌能盛家国情

香港回归20周年,歌手张明敏再次唱响《我的中国心》。这首33年前的老歌,掷地仍有金石之响。

1984年,张明敏首次在春晚舞台上唱起《我的中国心》,打动了一代人。1997年香港回归祖国时,他再次唱起这首歌。三次重要节点的演唱,将家与国的叮咛,从一代人传到了另一代人的耳边。

什么是家国之情,什么是文化认同,什么是民族凝聚力?如果理论性地解释起来,怕是万语千言也难以穷尽。但有意味的是,这些情感往往流入了传唱的旋律里,写进了传诵的诗句中,融入了街头巷陌的谈天、论坛微博的留言,成为人们日用而不觉的生活内容,无声却有分量、不显山露水却又随时能引发共鸣。【思维借鉴】

开篇言简意赅地点出三次重要节点演唱同一首歌曲带给人们的精神震撼。运用排比抛出三个极具分量的问题,并发表看法。 想一想,当我们谈起民族精神,也许耳边回响的就是冼星海的《黄河大合唱》、眼前浮现的就是徐悲鸿的《战马》,一些诗句瞬间在头脑中轰鸣——吉鸿昌的“国破尚如此,我何惜此头”,朱德的“自信挥戈能退日,河山依旧战旗红”,陈毅的“五年碧血翻沧海,一片丹心照汉旗”。

如果我们被问起何为家国情怀,上年纪的人也许会不自觉地哼起《我的祖国》《春天的故事》,更年轻的人们可能会想起《我和你》《国家》《天路》。它们在不同的年代讲述着同一个故事,也用不同的旋律引发着几代人之间的和声。再次追问“何为家国情怀”,并在契合不同年龄阶段的不同作品中提炼共性:不同的年代讲述着同一个故事,不同的旋律引发着几代人之间的和声。运用例证法论证与民族精神有关的震人心魄的作品。 流传的旋律、画作、诗句、影像,是对大众感情的凝练表达。它们的存在为我们提供了更立体的观察角度:在一个多元文化的时代,与“爱国”“家国”“民族感情”相关的文化叙事始终有着强韧的力量。可能对于今天年轻的人而言,将宏大的词汇挂在嘴边有点滑稽,但为抗战电影《南京!南京!》流下的热泪,因电影《湄公河行动》而为中国缉毒警察进行的社会呼吁,却都是沉甸甸的“中国心”的表达。

它们的存在也是一声提醒:对国家观、历史观、民族观、文化观的培育和传播,恰恰不能以宏大解读宏大,用抽象解读抽象,而需唤醒人们的共同记忆,贴合人们的情感。有时候,一本书都说不尽的精神,一句诗就能盛得下;多少堂课都未必见效果,一首歌却能夺魂摄魄。珍惜那些由无数创作者在大众生活中留下的“金句”,它们往往是国与家、民族与个人之间最短的桥梁。运用对比的手法说明看似平常、小的东西往往能起到重要的 作用。 花甲之年的张明敏再次开嗓,声音仍是出奇的清澈,而和《我的中国心》共同经历了30多年改革史的中国,却已经是巨变沧桑。这就像一个隐喻——在不断变化的历史中仍有着一种不变的情感,紧紧地挽结着一个民族。

(摘选自《光明日报》2017年07月15日04版)从国家、民族伟大变革的历史背景中解读家国情,升华文章主题。谢谢观赏!