物理:4.6《超重和失重》教案(2)(粤教版必修1)

文档属性

| 名称 | 物理:4.6《超重和失重》教案(2)(粤教版必修1) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 17.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 广东版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2009-12-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

超重与失重

一、确定教学“三维”目标

a知识与技能

1、了解超重和失重现象

2、理解超重和失重的原因

3、知道完全失重现象

b过程与方法

1、观察并感受超重和失重现象

2、经历探究产生超重和失重现象条件的过程,理解物理规律在生活实际中的应用

c情感态度与价值观

1、通过探究性学习,培养学生的兴趣

2、用科学的观点解释身边的物理现象

二、分析教学内容、确定重点问题

超重与失重是牛顿第二运动定律与生活常见现象的结合应用,教学中应多与生活现象联系,重点是分析出力与运动的密切关系。

三、创设问题情境

演示用弹簧称和台称称物体的重力。

[提问]弹簧称是怎样称出物体的所受重力的?

让学生通过分析讨论,加深对平衡条件、作用力与反作用力的理解。

弹簧称:平衡时,物体所受的重力跟弹簧称给物体的拉力大小相等、方向相反。而弹簧称读出来的数值跟其受到拉力对应,根据作用力与反作力原理,弹簧称受到的拉力与弹簧称给物体的拉力相等,所以弹簧称能读出物体所受到重力对应的数值。

[提问]称同一个物体时,弹簧称的读数会不会发生变化?

先让学生思考,然后做演示:在下面三情况下用弹簧称物体,同学观察读数有没有变化。

a匀速; b加速向上; c加速向下。

同学可以观察到弹簧称的读会比物体实际的重量或大或小,这样就可以引出课题,同时对超重与失重有初步的了解:

超重:用工具称物体时,读数超过了物体原来的重量;

失重:用工具称物体时,读数比物体原来的重量小,好像失去了一部分重量。

四、设计和选择指导学生探究的教学策略

[提问]在上面三种情况下,哪些还满足平衡条件,哪些不满足平衡条件?如何从受力角度分析弹簧称读数变大或变小的原因?

a匀速:还满足平衡条件,所以弹簧称读数不变。

b加速向上:从运动学知识知道:加速度是向上的,而从牛顿第二定律分析,物体所受合外力跟加速度方向一致向上,重力不变,而弹簧称对物体的拉力变大,即弹簧称受到的拉力变大,所以其读数比物体原来的重量大,属于超重。

c加速向下:加速度是向下,物体所受合外力向下,弹簧称对物体的拉力变小,其读数比物体原来的重量小,属于失重。

类比弹簧称,让学生分析台称的工作原理,然后提出问题:用台称称物体的重量时也会出现超重或失重的现象吗?

[提问]同学们坐升降机有何感受?(讨论、交流感受)

刚上升:会感觉到心突然往下沉;

刚下降:感觉到心好像悬起来一样。

为什么会出现这种感觉呢?请同学感觉下面实验。

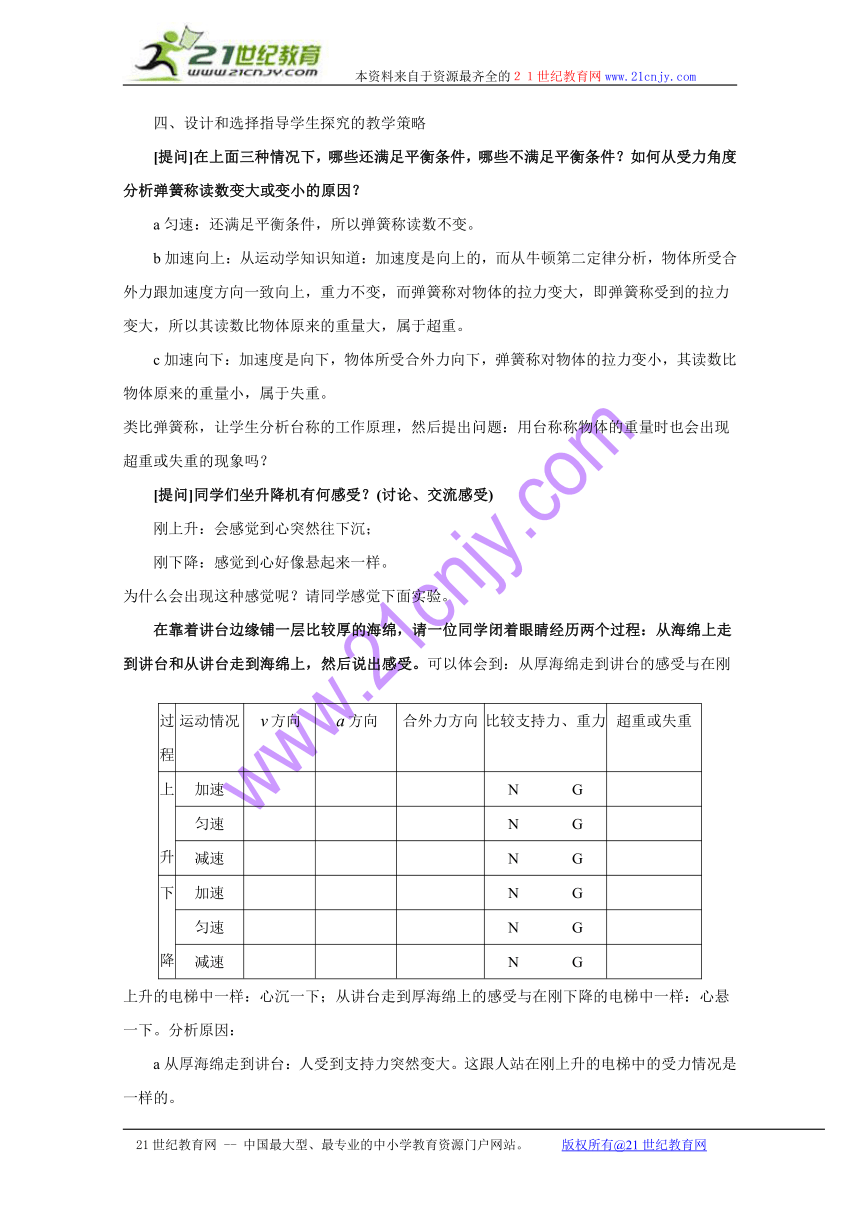

过 程 运动情况 方向 方向 合外力方向 比较支持力、重力 超重或失重

上升 加速 N G

匀速 N G

减速 N G

下降 加速 N G

匀速 N G

减速 N G

在靠着讲台边缘铺一层比较厚的海绵,请一位同学闭着眼睛经历两个过程:从海绵上走到讲台和从讲台走到海绵上,然后说出感受。可以体会到:从厚海绵走到讲台的感受与在刚上升的电梯中一样:心沉一下;从讲台走到厚海绵上的感受与在刚下降的电梯中一样:心悬一下。分析原因:

a从厚海绵走到讲台:人受到支持力突然变大。这跟人站在刚上升的电梯中的受力情况是一样的。

b从讲台走到厚海绵:人受到的支持力突然变小。这跟人站在刚下降的电梯中的受力情况是一样的。

由此可以推断出,如果在电梯中用台称称一个人的重量也同样会出现超重或失重现象。

五、设计和选择指导学生完善知识结构的教学策略

让学生分析和填写下表格:

填写该表格比较符合认识过程:

电梯上升或下降:从静止到运动,属于加速;然后匀速;接着从运动到静止,属于减速。

判断方向:与物体运动方向一致。

判断方向:a加速:与初速度方向一致;b匀速:加速度为零;c减速:与初速度方向相反。

判断合外力方向以及比较支持力与重力大小关系:根据牛顿第二定律。

判断超重或失重:支持力大于重力属于超重;支持力小于重力属于失重。

[提问]超重或失重跟哪个物理量有关?

目的为了让学生学会归纳总结。

加速上升

向上{ 合外力向上N > G超重

减速下降

加速下降

向下{ 合外力向下N < G失重

减速上升

[提问]超重是物体的重量变大,失重是物体重量变小吗?

经过上面分析,完整归纳超重和失重的定义:

超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受的重力;

失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受的重力。

[提问]人站在台称上,蹲下和站起两个过程,台称的读数怎样变化?

让一位学生在台称上做上面动作,验证自己结论是否正确。运用上面的分析方法,加深对超重与失重的理解。

[提问]用弹簧称称物体时,放手让其做自由下落,这时读数为多少?

做演示实验,观察分析,得出完全失重的定义:

完全失重:如果一个物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)为零,这种情况是失重的极限,称为完全失重。

六、对教学设计的反思

到这里,本节课的设计思路已基本形成,即:学生主观感受→分析→得出概念→加深理解。让学生用探究的方法,切身体验过程,应当是学生掌握超重与失重的最有效途径。

版权所有:高考资源网(www.)

版权所有:21世纪教育网(21世纪教育网)

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

超重与失重

一、确定教学“三维”目标

a知识与技能

1、了解超重和失重现象

2、理解超重和失重的原因

3、知道完全失重现象

b过程与方法

1、观察并感受超重和失重现象

2、经历探究产生超重和失重现象条件的过程,理解物理规律在生活实际中的应用

c情感态度与价值观

1、通过探究性学习,培养学生的兴趣

2、用科学的观点解释身边的物理现象

二、分析教学内容、确定重点问题

超重与失重是牛顿第二运动定律与生活常见现象的结合应用,教学中应多与生活现象联系,重点是分析出力与运动的密切关系。

三、创设问题情境

演示用弹簧称和台称称物体的重力。

[提问]弹簧称是怎样称出物体的所受重力的?

让学生通过分析讨论,加深对平衡条件、作用力与反作用力的理解。

弹簧称:平衡时,物体所受的重力跟弹簧称给物体的拉力大小相等、方向相反。而弹簧称读出来的数值跟其受到拉力对应,根据作用力与反作力原理,弹簧称受到的拉力与弹簧称给物体的拉力相等,所以弹簧称能读出物体所受到重力对应的数值。

[提问]称同一个物体时,弹簧称的读数会不会发生变化?

先让学生思考,然后做演示:在下面三情况下用弹簧称物体,同学观察读数有没有变化。

a匀速; b加速向上; c加速向下。

同学可以观察到弹簧称的读会比物体实际的重量或大或小,这样就可以引出课题,同时对超重与失重有初步的了解:

超重:用工具称物体时,读数超过了物体原来的重量;

失重:用工具称物体时,读数比物体原来的重量小,好像失去了一部分重量。

四、设计和选择指导学生探究的教学策略

[提问]在上面三种情况下,哪些还满足平衡条件,哪些不满足平衡条件?如何从受力角度分析弹簧称读数变大或变小的原因?

a匀速:还满足平衡条件,所以弹簧称读数不变。

b加速向上:从运动学知识知道:加速度是向上的,而从牛顿第二定律分析,物体所受合外力跟加速度方向一致向上,重力不变,而弹簧称对物体的拉力变大,即弹簧称受到的拉力变大,所以其读数比物体原来的重量大,属于超重。

c加速向下:加速度是向下,物体所受合外力向下,弹簧称对物体的拉力变小,其读数比物体原来的重量小,属于失重。

类比弹簧称,让学生分析台称的工作原理,然后提出问题:用台称称物体的重量时也会出现超重或失重的现象吗?

[提问]同学们坐升降机有何感受?(讨论、交流感受)

刚上升:会感觉到心突然往下沉;

刚下降:感觉到心好像悬起来一样。

为什么会出现这种感觉呢?请同学感觉下面实验。

过 程 运动情况 方向 方向 合外力方向 比较支持力、重力 超重或失重

上升 加速 N G

匀速 N G

减速 N G

下降 加速 N G

匀速 N G

减速 N G

在靠着讲台边缘铺一层比较厚的海绵,请一位同学闭着眼睛经历两个过程:从海绵上走到讲台和从讲台走到海绵上,然后说出感受。可以体会到:从厚海绵走到讲台的感受与在刚上升的电梯中一样:心沉一下;从讲台走到厚海绵上的感受与在刚下降的电梯中一样:心悬一下。分析原因:

a从厚海绵走到讲台:人受到支持力突然变大。这跟人站在刚上升的电梯中的受力情况是一样的。

b从讲台走到厚海绵:人受到的支持力突然变小。这跟人站在刚下降的电梯中的受力情况是一样的。

由此可以推断出,如果在电梯中用台称称一个人的重量也同样会出现超重或失重现象。

五、设计和选择指导学生完善知识结构的教学策略

让学生分析和填写下表格:

填写该表格比较符合认识过程:

电梯上升或下降:从静止到运动,属于加速;然后匀速;接着从运动到静止,属于减速。

判断方向:与物体运动方向一致。

判断方向:a加速:与初速度方向一致;b匀速:加速度为零;c减速:与初速度方向相反。

判断合外力方向以及比较支持力与重力大小关系:根据牛顿第二定律。

判断超重或失重:支持力大于重力属于超重;支持力小于重力属于失重。

[提问]超重或失重跟哪个物理量有关?

目的为了让学生学会归纳总结。

加速上升

向上{ 合外力向上N > G超重

减速下降

加速下降

向下{ 合外力向下N < G失重

减速上升

[提问]超重是物体的重量变大,失重是物体重量变小吗?

经过上面分析,完整归纳超重和失重的定义:

超重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受的重力;

失重:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受的重力。

[提问]人站在台称上,蹲下和站起两个过程,台称的读数怎样变化?

让一位学生在台称上做上面动作,验证自己结论是否正确。运用上面的分析方法,加深对超重与失重的理解。

[提问]用弹簧称称物体时,放手让其做自由下落,这时读数为多少?

做演示实验,观察分析,得出完全失重的定义:

完全失重:如果一个物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)为零,这种情况是失重的极限,称为完全失重。

六、对教学设计的反思

到这里,本节课的设计思路已基本形成,即:学生主观感受→分析→得出概念→加深理解。让学生用探究的方法,切身体验过程,应当是学生掌握超重与失重的最有效途径。

版权所有:高考资源网(www.)

版权所有:21世纪教育网(21世纪教育网)

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 第一节 认识运动

- 第二节 时间 位移

- 第三节 记录物体的运动信息

- 第四节 物体运动的速度

- 第五节 速度变化的快慢 加速度

- 第六节 用图象描述直线运动

- 第二章 探究匀变速直线运动规律

- 第一节 探究自由落体运动

- 第二节 自由落体运动规律

- 第三节 从自由落体到匀变速直线运动

- 第四节 匀变速直线运动与汽车行驶安全

- 第三章 研究物体间的相互作用

- 第一节 探究形变与弹力的关系

- 第二节 研究摩擦力

- 第三节 力的等效和替代

- 第四节 力的合成与分解

- 第五节 共点力的平衡条件

- 第六节 作用力与反作用力

- 第四章 力与运动

- 第一节 伽利略的理想实验与牛顿第一定律

- 第二节 影响加速度的因素

- 第三节 探究物体运动与受力的关系

- 第四节 牛顿第二定律

- 第五节 牛顿第二定律的应用

- 第六节 超重和失重

- 第七节 力学单位