鲁教版化学九上 第一单元 第二节 体验化学探究(同步提优学案)

文档属性

| 名称 | 鲁教版化学九上 第一单元 第二节 体验化学探究(同步提优学案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-07-27 10:33:06 | ||

图片预览

文档简介

21世纪教育网 –中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 第二节 体验化学探究 学案

学习目标 中考考点关注

知道科学探究是学习化学的重要方式和内容初步学会对实验现象的观察和描述。(重点)初步学会书写实验报告的方法。4、掌握科学探究的一般方法和步骤(重点) 1、蜡烛燃烧的现象及产物的验证(常考点)2、科学探究的方法和步骤(常考点)

教材知识精析

知识点1、科学探究从问题开始

提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究.

2.要明确提出问题的重要性,只有提出问题才能进行探究,所以提出问题比解决问题更重要。3、问题要有研究价值,内容属于化学研究的范围。 ☆尖子生笔记☆【规律方法】①仔细观察②不轻信现成的结论。③不轻易放过任何反常现象 ④不迷信权威 ⑤养成独立思考的习惯⑥表达要言简意赅

知识点2、科学探究基本环节

提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究.

2.猜想与假设:学生依据已有的知识和经验对提出的问题的可能出现的答案,作出猜想与假设,并经过讨论、思考作出初步的论证. 3.制定计划(或设计方案):根据科学探究的要求,设计实验方案,同时包括选择仪器、试剂等等.

4.进行实验:按实验正确的步骤,细心规范地进行具体的实验操作.

5.收集证据:收集并整理通过实验得出实验现象、实验数据,以及其它与猜想假设有关所有资料、信息等等,为了验证猜想与假设做好充分的准备.

6.解释与结论:将收集到的资料进行分析、讨论,得出事实证据与猜想假设之间的关系,通过比较、分类、归纳、概括等方法,得到最后的结论.

7.反思与评价:主要是要有对探究结果的可靠性进行评价的意识.用口头或书面等方式表达探究过程的结果,与他人进行交流讨论时,敢于发表自己的观点,倾听并尊重他人的意见.在实验方案、现象、解释等方面与他人存在不同之处时,能与他人进行讨论,不断反思,并提出改进的具体建议,能体验到探究活动的乐趣和学习成功的喜悦.

8.拓展与迁移:将自己经过辛辛苦苦、快快乐乐地科学探究出的实验结论,不断地发扬光大,拓展开来,进而将其迁移应用于解决相关的实际问题.当然,它也有可能是就刚才探究中的某些问题,或者是衍生出来的问题,进行继续科学的探究过程. ☆尖子生笔记☆【规律方法】①提出问题必须合理②猜想与假设是对提出问题的可能性进行猜测,猜测的依据是实验中的现象和自己已有的知识。③可以根据实际研究内容,只选择其中的几个环节进行探究。④获得结论是对提出问题问题的肯定或否定⑤设计实验方案时要注意控制变量

知识点3、通过科学探究解决问题(难点)

对探究活动进行反思①反思问题的科学性②对探究方案和过程进行探究,控制变量是否合理、全面,③对实验结果进行反思设计合理的实验方案观察和描述实验现象的思路和方法①观察要全面:反应前、反应中、反应后,同时要有针对性(即主要观察和探究问题相关的现象)②语言表达要准确、简练,不能说生成物的名称,因为观察不能确定物质种类 ☆尖子生笔记☆【规律方法】观察实验的基本方法①反应前:物质的形态、颜色、气味等②变化中:观察并记录物质的形态、能量的变化等③变化后:记录生成物的颜色、形态、气味等。

解题能力突破

题型1 提出问题

【例1】对“高低不同的燃着的蜡烛罩上烧杯后谁先熄灭”这一问题,甲乙同学有不同的认识,甲认为高的先熄灭,乙认为矮的先熄灭,谁也说服不了谁,于是设计如图实验来验证自己的猜想: ①实验中将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,蜡烛最终都熄灭了,原因是 ____________________ ②甲认为高的先熄灭,理由是__________________乙认为矮的先熄灭,理由是________________ ③本实验条件下,甲的猜想被证明是正确的,由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高楼房间中逃离,正确的方法是________ A 用毛巾捂住鼻子 B 成站立姿势跑出 C沿墙角迅速爬向房门外 D 打开窗户跳出【答案】①氧气不足 ②燃烧产生的二氧化碳温度高,密度小,在烧杯中由上往下聚集,二氧化碳不支持呼吸。常温下,二氧化碳的密度比空气大。③AC【解析】①燃烧需要可燃物与氧气充分接触,当不能与氧气接触时就会熄灭。烧杯中的蜡烛燃烧消耗氧气,当氧气的很少时,蜡烛都会熄灭。②蜡烛燃烧会产生不支持燃烧的二氧化碳,同时燃烧放出大量热,所以二氧化碳受热膨胀,密度变小,在烧杯中向上升腾,遇到烧杯底后开始在烧杯中由上往下聚集,所以高的蜡烛先被二氧化碳浸没,而接触不到氧气熄灭。由于生活常识可知二氧化碳的密度比空气大,所以没有考虑到燃烧放热,可能猜测低的蜡烛先熄灭。③燃烧会产生大量的有害气体和烟尘,由实验可知气体和烟尘上升,所以人站的越高,吸到的有害物质越多,易导致人窒息;用洗毛巾捂住鼻子,可以吸附烟尘,同时能使人吸入的是湿润的气体,有利于人的安全。【解法归纳】提出问题要充分考虑实验中的现象,实验中的对比因素及对实验结果的影响;表达要简练、明确。 【题组训练1】你认为下列提出问题的思路可行的是( )人云亦云 B、随心所欲 C、善于观察 D、答非所问【题组训练2】我们应当要具有良好的发现问题和提出问题的能力,下列观点不可取的是( )A. 善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心B. 善于从实际生活中发现和提出问题C. 固执己见尽量不去交流,这样可以排除其他人对自己观点的干扰D. 学会质疑,不轻信现成的结论【题组训练3】某化学兴趣小组的同学将一枚生锈的铁钉放入稀盐酸中,如图所示,一段时间后,进行观察。请你一起参与分析。【观察现象】①铁锈逐渐溶解,铁钉表面有气泡产生;②液体由无色逐渐变成黄色;③试管底部有少量黑色固体物质;④右边烧杯内导管有气泡冒出。通过上述实验现象,你会提出哪些问题 (请列举两条)

题型2 科学探究的环节和方法

【例2】实验室有一瓶标签残缺的试剂可能是浓盐酸,有同学提出打开瓶塞观察。这属于科学探究中的 ( )A.猜想假设 B.收集证据C.设计实验 D.得出结论【答案】C【解析】选C。可能是浓盐酸是猜想假设,故A错误;本题没涉及收集证据,故B错误;浓盐酸易挥发,打开瓶塞观察可以验证,所以此步是设计实验,故C正确;本题还没有验证结果,故D错误。【解法归纳】

1.提出问题时,要先分析好问题情景,所提的问题不可太大,且要有探究的价值和必要性,并方便设计和探究.

2.猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意。有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.

3.设计方案时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.

4.进行实验时,一定要仔细观察实验现象,认真记录实验数据.并且,要注意观察与思考相结合,为收集证据而打好基础.

5.收集证据时,可以采用分析归纳实验现象和数据、挖掘题干中有用的相关信息、查阅资料等多种形式来收集实证,并能从中发现问题,解决问题.

6.解释与结论,可以采用逻辑推理法、归纳和演绎法等科学探究的方法,进行细致地分析、推断和总结.并且,得出的结论一定是对猜想的判定.

7.反思与评价时,一般是对实验方案的优劣、实验操作的合理性、得出的结论等方面的反思与评价.需要注意的是阐述时,要用准确、规范、精炼的化学语言.

8.拓展与迁移时,对于直接应用上面得出的结论解释其它相关联的问题,可以顺着原来的思路和经验,顺藤摸瓜地推断;对于为了进一步补充说明上面猜想等环节中(或者外)的某些疑惑,可以采用类比法,结合刚才探究时的逻辑推理,进一步分析解决;对于探究衍生出来的问题,可以再按照科学探究各个环节,运用恰当的科学探究的方法,接着进行科学探究便是. 【题组训练4】小红同学在化学实验课上建议,用碘水可将淀粉溶液与食盐溶液区别开来,这个环节属于科学探究中的 ( ) A 提出假设 B交流评价 C设计实验 D做出结论【题组训练5】进行化学探究是学好化学的一个重要手段。下列因素与化学探究有关的是( )①提出合理假设或猜想②设计探究实验步骤③详实记录实验现象和相关数据④合作进行化学实验⑤形成总结性报告A.①③⑤ B.①②③C.①②③⑤ D.①②③④⑤【题组训练6】阅读以下材料,说说以下化学探究活动是由哪些环节组成的,并将其分别填在相应的括号内。燃烧是我们经常接触到的一种化学变化,它与我们的生活密切相关。燃烧为人类带来了光明,如果失控也会给人类带来灾难。因此,人类必须了解物质为什么会燃烧,怎样才能控制燃烧,使其更好地造福于人类。小童想:物质燃烧需要哪些条件?( )(1)可能需要一种可以燃烧的物质;(2)可能需要一定的温度;(3)可能需要氧气。( )小童设计了实验方案:实验1:用镊子分别夹取一根小木条和一块小石子,将它们分别放在酒精灯外焰上加热,观察实验现象。实验2:用镊子分别夹取一张小纸片、一根小木条、一块小煤块,分别在酒精灯上点燃,观察实验现象,比较点燃三者的难易程度。实验3:在桌面上点燃两支蜡烛,将一支蜡烛用一个250 mL的烧杯罩住,观察实验现象。( )小童对实验现象进行了记录和分析:实验1:现象:小木条燃烧了,小石子不燃烧.结论:燃烧需要可燃物实验2:现象:最易燃烧,小木条次之,小煤块最难燃烧;结论:燃烧需要达到可燃物燃烧所需的温度.实验3:现象:桌面上的蜡烛正常燃烧,罩上烧杯的蜡烛燃烧一会儿就熄灭.结论: 燃烧需要氧气.小童归纳总结,得出燃烧的条件:可燃物、温度和氧气。( )小童觉得,通过这次探究活动,知道了燃烧的条件,能解释钻木取火、森林灭火等现象了,并且体验了像科学家一样探究学习的乐趣。( )

题型3、通过探究解决问题

【例3】(2017·聊城东昌中学单元检测题)请你参与某学习小组的下列探究活动,并回答问题.

【发现问题】小明将一只燃烧正旺的蜡烛轻轻吹灭后,发现烛芯处产生一缕白烟.

【提出问题】小明想:这缕白烟的成分是什么?

【猜想与假设】大家展开了热烈讨论.小亮猜测白烟是蜡烛燃烧产生的二氧化碳;小光猜测白烟是石蜡燃烧产生的水蒸气;小明猜测白烟是石蜡蒸气凝结成的石蜡固体颗粒.

【收集证据】(1)查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的.石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化或气化.二氧化碳是无色且能使澄清石灰水变浑浊的气体.

【实验探究】

①吹灭蜡烛,立即用一个内壁占有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水_____.小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳.

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片罩在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,而是出现了一些白色固体物质.小光由此得出结论:白烟不是_______________.

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条靠近白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为________的猜测提供了证据,同时可以排除________________的猜测.

【解释与结论】(1)由以上探究结果可知:_____的猜测是正确的.

(2)小亮在实验时确实看到石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是_________________________.

【反思与评价】

小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100℃而呈气态,不会凝结成雾状.所以不应该猜测白烟是水蒸气.

小亮同学的反思可能是:_____________________________. 【答案】

【实验探究】

①变浑浊;

②水蒸气.二氧化碳和水蒸气都不能燃烧

③小明,小亮、小光, 二氧化碳和水蒸气都不能燃烧

【解释与结论】

(1)小明 ,(2)无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的

【反思与评价】

没排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰 二氧化碳和水蒸气都不能燃烧【解析】

【实验探究】

①澄清石灰水遇二氧化碳变浑浊,可用来检验二氧化碳;我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰,小亮同学的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;

②水蒸气遇冷会凝结成水雾,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不是水蒸气;

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,因为蜡烛具有可燃性,这为小明同学的说法提供了依据,同时可排除小亮、小光同学的说法,因为二氧化碳和水蒸气都不能燃烧.

【反思与评价】

我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰,小亮同学的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;所以小亮的反思可能是没考虑蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰.

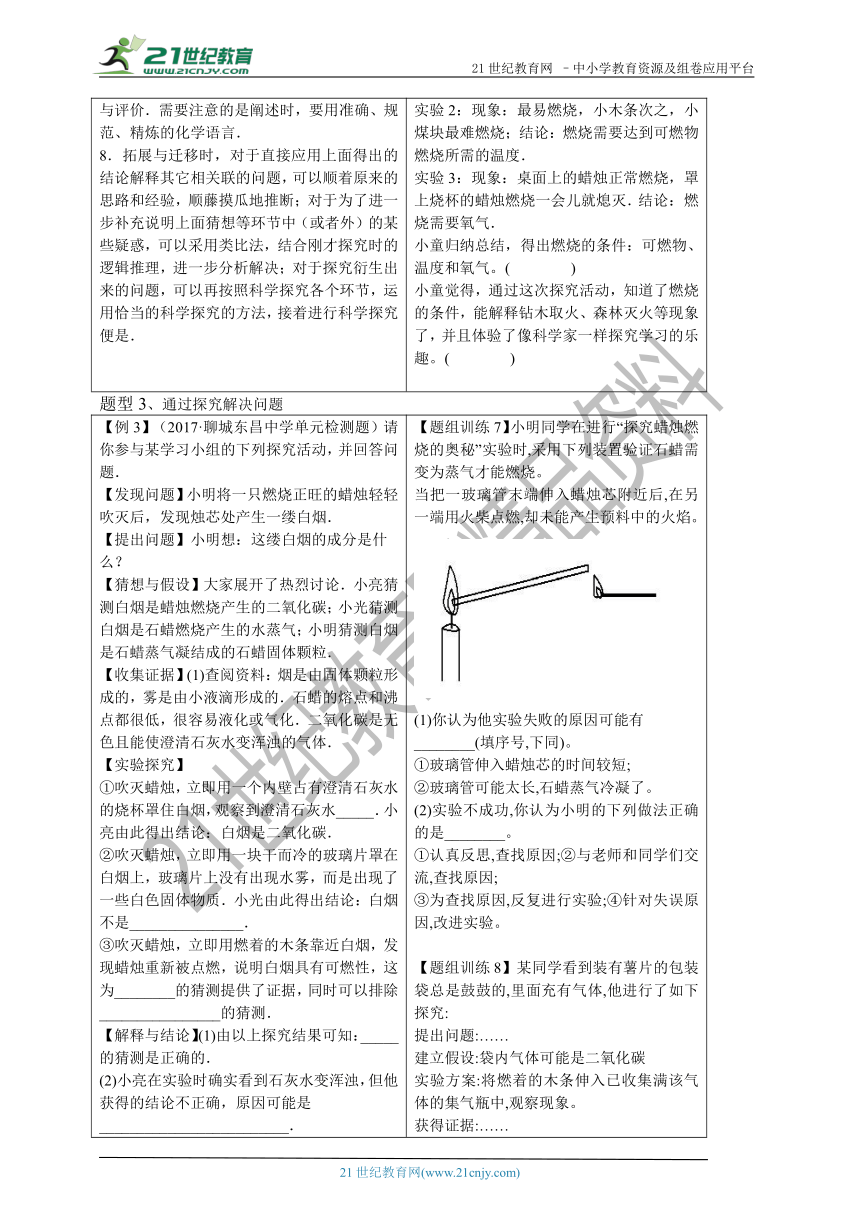

【解法归纳】实验方案设计的常用方法(1)对比实验设计:对比实验是实验设计的一种基本思路,有利于实验现象观察对比,有利于推理论证结论。(2)控制变量实验设计:化学实验是进行科学探究的重要途径。实验方案设计是实验探究的重要环节。为保证实验的客观性,设计实验时必须明确:①实验目的,即想探究的问题是什么;②实验自变量,即需要改变的因素是什么;③实验因变量,即需要观察测量的因素是什么;④控制变量,即需要保持不变的因素是什么。 【题组训练7】小明同学在进行“探究蜡烛燃烧的奥秘”实验时,采用下列装置验证石蜡需变为蒸气才能燃烧。当把一玻璃管末端伸入蜡烛芯附近后,在另一端用火柴点燃,却未能产生预料中的火焰。(1)你认为他实验失败的原因可能有________(填序号,下同)。①玻璃管伸入蜡烛芯的时间较短;②玻璃管可能太长,石蜡蒸气冷凝了。(2)实验不成功,你认为小明的下列做法正确的是________。①认真反思,查找原因;②与老师和同学们交流,查找原因;③为查找原因,反复进行实验;④针对失误原因,改进实验。【题组训练8】某同学看到装有薯片的包装袋总是鼓鼓的,里面充有气体,他进行了如下探究:提出问题:……建立假设:袋内气体可能是二氧化碳实验方案:将燃着的木条伸入已收集满该气体的集气瓶中,观察现象。获得证据:……得出结论:……(1)他提出的问题是___________________。(2)其他同学一致认为该实验方案是不合理的,正确的实验方案是:将收集的气体 ,观察现象。【题组训练9】小明通过学习“蜡烛及其燃烧的探究”,最近对蜡烛燃烧、酒精灯燃烧、家庭使用的天然气燃烧等产生了兴趣,于是开始了一系列实验。(1)首先他发现三种物质的状态不同,蜡烛是________,酒精是________,天然气是________。(填写“固体”“液体”或“气体”)。(2)点燃酒精灯,观察到的主要现象有________(填序号)。①发出蓝色火焰;②燃烧后产生刺激性气味;③发光、放热;④产生浓烟;⑤火焰分层。(3)用一支木筷迅速插入天然气火焰中片刻取出,观察到木筷表面出现的现象和蜡烛燃烧出现的现象相同:说明天然气燃烧火焰________温度最高,平时用水壶在天然气灶上烧水应用天然气的________加热。(4)为了探究天然气燃烧后生成的产物,他将一只干冷的烧杯罩在天然气的火焰上方,烧杯内壁出现水雾。取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊。这说明天然气燃烧的生成物中一定含________和________。

得分高手体验(可或缺)

【例题】(科学探究题)在对蜡烛及其燃烧的探究实验中,小明仔细观察蜡烛燃烧时的火

焰,发现火焰中不同区域的明亮程度不同,这是为什么呢?在老师的指

导下小明进行了以下探究活动。

【查阅资料】

(1)可燃物的种类及组成会影响火焰的明亮程度。

(2)蜡烛主要由石蜡制成,石蜡是石油炼制后得到的固体物质,主要

由多种碳氢化合物组成,这些化合物分子中的碳原子数目不唯一,其化学式通式

为CnH2n+2 ,通式中碳原子数n = 18~30。

(3)碳氢化合物在常温时的状态如下表所示。

物质名称 化学式 常温时的状态

丁烷 C4H10 气

戊烷 C5H12 液(油状)

癸烷 C10H22 液(油状)

十八烷 C18H38 固

二十四烷 C24H50 固

(4)多数碳氢化合物在一定温度下会分裂为碳原子数较少的碳氢化合物或碳(黑色固

体)和氢气。

【实验探究】

序号 实验目的 实验操作 实验现象

I 探究哪一层火焰的温度最高 点燃蜡烛,把一根火柴梗平放在蜡烛的火焰中,约1s后取出观察

Ⅱ 探究焰心中参与燃烧的物质的成分 点燃一根较粗的蜡烛,取一根一端为尖嘴的玻璃导管,一端伸入火焰的焰心处,然后在尖嘴一端导管口用火柴点燃 导管口处出现火焰

III 继续探究焰心中参与燃烧的物质的成分 点燃一根蜡烛,用一把带有手柄的小刀,将刀尖伸入火焰中最暗的部分,即焰心处,一段时间后取出,冷却,观察刀尖处的现象 冷却至室温后,刀尖处有油状液体和固体物质

IV 用镊子夹住一片白瓷片,将瓷片伸入火焰中最明亮的部分,即内焰处,观察现象 白瓷片表面迅速变黑

【分析和讨论】

(1)实验I中的实验现象为 。

(2)通过实验Ⅱ,你能分析出焰心处的物质具有的特点是 。

(3)实验III中,冷却后小刀表面的油状液体可能是 (填物质名称),生成油状液体的原因是 。

(4)实验IV的目的是 。

(5)分析实验IV中的现象,可推断出蜡烛火焰内焰处的物质中含有 (填物

质名称),由此分析内焰处最明亮的原因是 。

【解法归纳】

根据实验操作步骤和实验现象现象分析实验目的,熟悉蜡烛燃烧的现象是解决本题的关键。

综合培优训练

能力通关

(2017·威海)小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有

气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是

A.猜想 B实验 C.推理 D.归纳

2.我们研究和发展化学学科的最基本的手段是( )

A.逻辑推理 B.社会调查

C.科学探究 D.精确运算

3.君君将一定量生铁样品加入过量稀硫酸中充分反应,发现有少量黑色物质残留。下列做法不可取的是( )

A.置之不理 B.请教老师

C.上网查资料 D.通过实验继续探究

4.下列对于蜡烛在空气中燃烧的实验现象的描述,错误的是( )

A.蜡烛燃烧后生成的气体可以使澄清石灰水变浑浊

B.用火柴去点燃刚熄灭的白烟,蜡烛不能重新燃烧

C.蜡烛在空气中燃烧发黄光、放热,并有黑烟产生

D.蜡烛燃烧的同时也发生了熔化

5.从事科学实验的重要环节是进行科学实验设计,科学实验设计的步骤为( )

①充分拥有资料 ②设计合理方案

③明确实验目的 ④进行科学实验

⑤总结评价与交流

A.①②③④⑤ B.②①③④⑤

C.③①②④⑤ D.⑤④①②③

6.某同学为了研究化学实验中的一种白色固体,进行了如下探究活动,其中不正确的方案是( )

A.观察固体的颜色和外观

B.放入水中观察是否溶于水

C.看着像蔗糖,直接与蔗糖放在一起

D.加热固体观察是否有变化

7、如图所示,将一张滤纸迅速平放在酒精灯的火焰中,约1 s后取下,发现滤纸上留下明显有焦痕的圆圈,圆圈中心正好是灯芯部位,该实验表明 ( )

A.火焰不同部位温度相同

B.酒精燃烧生成了水和二氧化碳

C.圆圈部位火焰温度最高

D.探究火焰不同部位温度的方法只有这一种方法

8.下面是一学习小组采用如图装置进行科学探究提出的几个问题,请将下列问题补充完整。

(1)“呼出的气体是什么 ”属于科学探究中的______________环节;

(2)“呼出的气体中一定有水蒸气。”属于科学探究中的________________环节;

(3)“呼出的气体中可能有水蒸气。”属于科学探究中的____________________环节;

(4)将呼出的气体对着干冷的玻璃片,发现玻璃片上出现水雾,这属于科学探究中的________________________环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显。”某同学的这句话属于科学探究中的______________环节;

(6)上述环节正确的先后顺序为__________________(填序号)。

9.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空白:

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的硬度______;密度比水的密度________;______于水。

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为____________、________、________三层。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中(如图)约1 s后取出,可以看到火柴梗的______处最先烧焦。结论:蜡烛火焰的________温度最高。

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现________。取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变________。结论:蜡烛燃烧时生成了_____________________________________。

巅峰训练

1、点燃蜡烛时,小红发现有一根烛芯沾有食盐的蜡烛比普通蜡烛燃烧时间长一些。请你与小红一起探究,并回答相关问题。

【提出问题】食盐是否能延长蜡烛的燃烧时间

【猜想假设】一定量食盐可延长蜡烛的燃烧时间。

【实验探究】探究不同量的食盐对蜡烛燃烧时间的影响。

【实验方案】取6支相同的蜡烛,在其中5支的烛芯周围分别放入不同量的食盐,另1支做对照实验,分别测定它们的燃烧时间。

【实验结果】

食盐质量(g) 0 0.1 0.5 0.7 0.9 1.0

燃烧时间(分钟) 10 15 18 28 25 27

燃烧稳定性 正常 正常 正常 正常 易灭 极易灭

【实验结论】从所得实验结果可初步分析出两点结论:

① ;

② 。

【实验反思】

①此实验方案还存在一些问题值得进一步研究,如(至少写出一点):

②你认为此实验结果有什么实际应用价值:

参考答案

解题能力突破

【题组训练】

1、【答案】C

【解析】提出问题要有一定的理论依据,和事实依据,在现有知识基础是合理的,提出问题的要大胆质疑,不盲从,不轻信别人的结论

2、【答案】C

【解析】

A. 善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心,有助于发现问题,正确;

B. 善于从实际生活中发现和提出问题,有利于确保问题的合理性,正确;

C. 固执己见尽量不去交流,这样可以排除其他人对自己观点的干扰,有可能由于知识面,思维能力,思考的问题等的局限性,导致问题没有价值,错误;D. 学会质疑,不轻信现成的结论,才能发现新的问题,有利于推动科学的发展。

3、【答案】:①铁锈为什么会溶解 ②液体为什么变黄色 (答案不唯一,合理即可)

【解析】提出的问题要与实验有关,最直接的问题是“铁锈为什么会溶解 ”“产生的气体是什么 ”“液体为什么变黄色 ”“黑色固体的成分是什么 ”等。

4、【答案】C

【解析】根据科学探究过程的八个要素:①提出问题 ②猜想与假设 ③设计实验 ④进行实验 ⑤收集证据 ⑥解释和结论 ⑦反思与评价⑧表达与交流,可知用碘水可将淀粉溶液与食盐溶液区别开来属于设计实验.

故选C

5、【答案】D

【解析】科学探究提出问题后,应作出假设或猜想,与因素①有关;针对猜想应设计并进行实验,观察实验现象,分析有关数据与猜想是否相符,写出实验报告,故因素②③④⑤也与探究有关。

6、【答案】提出问题;猜想假设;进行实验;得出结论;反思评价.

【解析】

根据科学探究过程的要素:①提出问题 ②猜想与假设 ③制定计划 ④进行实验 ⑤收集证据 ⑥解释和结论 ⑦反思与评价 ⑧表达与交流,

7、【答案】(1)①② (2)①②③④

【解析】(1)若玻璃管伸入蜡烛芯的时间较短,石蜡蒸气还没有到达玻璃管的另一端,用火柴点燃当然不可能会看到火焰;若玻璃管太长,石蜡蒸气可凝结在玻璃管内壁上,在另一端点燃时,也不会看到火焰。(2)若实验不成功,反思交流、反复实验、改进实验的做法都是正确的。

8、【答案】(1)袋内是什么气体(回答合理即可)

(2)通入澄清石灰水(回答合理即可)

【解析】根据该同学建立的假设可判断他提出的问题,即“袋内是什么气体”;不支持燃烧的气体有很多,如二氧化碳、氮气等,故该同学的实验方案不合理,检验二氧化碳应选用澄清的石灰水。

9、【答案】(1)固体 液体 气体

(2)①③⑤

(3)外焰 外焰

(4)水 二氧化碳

【解析】(1)蜡烛通常是固体,燃烧时熔化,酒精是液体,天然气在高压的钢瓶中是液体,释放出来是气体;

(2)酒精燃烧时发出蓝色火焰,火焰分层,发光,放热;

(3)根据实验现象,说明天然气外焰温度最高,平时用水壶在天然气灶上烧水应用天然气的外焰加热;

(4)烧杯内壁出现水雾说明生成水;澄清石灰水变浑浊说明生成二氧化碳。说明天然气燃烧的生成物中一定含水和二氧化碳。

得分高手体验(可或缺)

【解析】

【答案】火柴梗与外焰接触部分烧焦,与内焰接触部分烤黄,与焰心接触部分无明显变化(2分,若只答出“与外焰接触部分烧焦”得1分,内焰、焰心现象答出其一即可得1分。其他合理答案均可得分)

(2)可燃性(其他合理答案均可得分)

(3)戊烷(或癸烷,或其他合理答案)

石蜡受热分裂(或分解)为碳原子数较少的液态碳氢化合物(其他合理答案均可得分)

(4)探究内焰中参与燃烧的物质的成分

(5)碳 在内焰燃烧的物质中,含有碳(其他合理答案均可得分)

【解法归纳】

根据实验操作步骤和实验现象现象分析实验目的,熟悉蜡烛燃烧的现象是解决本题的关键。

综合培优训练

能力通关

1、【答案】D

【解析】“这会不会是大理石呢?”,属于猜想;“将其放在食醋中,有气泡产生”属于探究中的实验;“鹅卵石中可能含有碳酸盐。”属于推理;没有应用的科学方法是归纳。选D

2、【答案】C

【解析】化学是一门自然科学,研究和发展化学科学的方法很多,如计算、推理、假设等,但基础是科学探究,化学发展史上的许多重大发现和研究成果都是通过科学探究得到的。

3.【答案】A

【解析】选A。实验过程中出现了一些意外情况时,应采取科学的态度探究原因,置之不理的做法是不可取的。

4、.【答案】B

【解析】选B。蜡烛燃烧后生成的气体中有二氧化碳,故可以使澄清石灰水变浑浊,故A正确;燃着的火柴去点燃刚熄灭蜡烛时的白烟,蜡烛能被点燃,因为白烟是蜡烛的固体小颗粒很容易被点燃,故B错误;蜡烛在空气中燃烧发出黄光、放热,并有黑烟产生,故C正确;蜡烛燃烧的同时也发生了熔化,D正确。

5、【答案】C

【解析】选C。根据实验设计的基本程序:①根据实验目的和要求,充分查找资料;②根据实验的特点,掌握充分的资料和题中给予的信息;③根据实验的要求,设计可行的操作步骤和观察重点即合理方案;④根据设计可行的操作步骤和观察重点进行实验,记录实验现象和数据;⑤实验结束后对实验是否达到了预期目的进行反思、评价并写出完整的实验报告。

6、【答案】C

【解析】选C。不能通过简单的观察来判断物质的成分,必须通过实验进行验证;有很多有毒物质也是白色固体,与蔗糖放在一起,可能会造成一些不必要的伤害或产生安全隐患,故C错误。

7、【答案】C

【解析】选C。烧焦部位的火焰温度肯定比其他部位温度高,故A错,C正确;只通过题目中的信息无法确定酒精的燃烧产物,故B错;探究火焰温度的方法很多,比如可放入一根火柴梗,然后观察现象,故D错。

8、【答案】(1)提出问题 (2)获得结论(3)猜想与假设 (4)收集证据、进行实验

(5)反思评价 (6)(1)(3)(4)(2)(5)

【解析】“是什么”一般是针对某种现象提出问题;通过实验过程对实验结果作出结论是探究的结果;句子中含有“可能有”或“可能没有”等词语属猜想;实验是操作过程;评价是对实验优缺点的看法。

9、【答案】(1)较小 小 不溶(2)外焰 内焰 焰心 a 外焰

(3)水珠 浑浊 水和二氧化碳

【解析】蜡烛可用小刀切,说明其硬度较小,蜡烛能浮在水面上,说明其密度比水小,且不溶于水;火柴梗在不同条件下发生不同的变化。焰心缺乏氧气,温度较低,故烧焦速度最慢;内焰温度高于焰心,但氧气很不充分,烧焦较慢;而外焰燃烧最充分,温度高,火柴梗的烧焦速度最快;蜡烛燃烧生成的水蒸气遇冷凝结成水珠;生成的二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊,依据上述现象,可以证明蜡烛燃烧的产物。

巅峰训练

1、【答案】【实验结论】①食盐可以延长蜡烛的燃烧时间

②所加食盐并非越多越好,从此实验来看,加入0.7 g时效果最好

【实验反思】①应观察或测定加入食盐后对蜡烛亮度的影响(其他合理答案也可)

②建议蜡烛制造工厂在烛芯周围加入少量的食盐,以延长蜡烛的燃烧时间

【解析】由随着加食盐量逐渐增加燃烧时间逐渐变长可知,食盐可以延长蜡烛燃烧时间;当食盐量达到一定程度,燃烧稳定性就表现为易灭或极易灭,故食盐的量并非越多越好,能确保正常燃烧且时间较长的食盐量是0.7 g;本题实验只是一次,没有进行多次实验,数据的准确性不如多次的平均值准确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元 第二节 体验化学探究 学案

学习目标 中考考点关注

知道科学探究是学习化学的重要方式和内容初步学会对实验现象的观察和描述。(重点)初步学会书写实验报告的方法。4、掌握科学探究的一般方法和步骤(重点) 1、蜡烛燃烧的现象及产物的验证(常考点)2、科学探究的方法和步骤(常考点)

教材知识精析

知识点1、科学探究从问题开始

提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究.

2.要明确提出问题的重要性,只有提出问题才能进行探究,所以提出问题比解决问题更重要。3、问题要有研究价值,内容属于化学研究的范围。 ☆尖子生笔记☆【规律方法】①仔细观察②不轻信现成的结论。③不轻易放过任何反常现象 ④不迷信权威 ⑤养成独立思考的习惯⑥表达要言简意赅

知识点2、科学探究基本环节

提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究.

2.猜想与假设:学生依据已有的知识和经验对提出的问题的可能出现的答案,作出猜想与假设,并经过讨论、思考作出初步的论证. 3.制定计划(或设计方案):根据科学探究的要求,设计实验方案,同时包括选择仪器、试剂等等.

4.进行实验:按实验正确的步骤,细心规范地进行具体的实验操作.

5.收集证据:收集并整理通过实验得出实验现象、实验数据,以及其它与猜想假设有关所有资料、信息等等,为了验证猜想与假设做好充分的准备.

6.解释与结论:将收集到的资料进行分析、讨论,得出事实证据与猜想假设之间的关系,通过比较、分类、归纳、概括等方法,得到最后的结论.

7.反思与评价:主要是要有对探究结果的可靠性进行评价的意识.用口头或书面等方式表达探究过程的结果,与他人进行交流讨论时,敢于发表自己的观点,倾听并尊重他人的意见.在实验方案、现象、解释等方面与他人存在不同之处时,能与他人进行讨论,不断反思,并提出改进的具体建议,能体验到探究活动的乐趣和学习成功的喜悦.

8.拓展与迁移:将自己经过辛辛苦苦、快快乐乐地科学探究出的实验结论,不断地发扬光大,拓展开来,进而将其迁移应用于解决相关的实际问题.当然,它也有可能是就刚才探究中的某些问题,或者是衍生出来的问题,进行继续科学的探究过程. ☆尖子生笔记☆【规律方法】①提出问题必须合理②猜想与假设是对提出问题的可能性进行猜测,猜测的依据是实验中的现象和自己已有的知识。③可以根据实际研究内容,只选择其中的几个环节进行探究。④获得结论是对提出问题问题的肯定或否定⑤设计实验方案时要注意控制变量

知识点3、通过科学探究解决问题(难点)

对探究活动进行反思①反思问题的科学性②对探究方案和过程进行探究,控制变量是否合理、全面,③对实验结果进行反思设计合理的实验方案观察和描述实验现象的思路和方法①观察要全面:反应前、反应中、反应后,同时要有针对性(即主要观察和探究问题相关的现象)②语言表达要准确、简练,不能说生成物的名称,因为观察不能确定物质种类 ☆尖子生笔记☆【规律方法】观察实验的基本方法①反应前:物质的形态、颜色、气味等②变化中:观察并记录物质的形态、能量的变化等③变化后:记录生成物的颜色、形态、气味等。

解题能力突破

题型1 提出问题

【例1】对“高低不同的燃着的蜡烛罩上烧杯后谁先熄灭”这一问题,甲乙同学有不同的认识,甲认为高的先熄灭,乙认为矮的先熄灭,谁也说服不了谁,于是设计如图实验来验证自己的猜想: ①实验中将两支燃着的蜡烛罩上茶杯,蜡烛最终都熄灭了,原因是 ____________________ ②甲认为高的先熄灭,理由是__________________乙认为矮的先熄灭,理由是________________ ③本实验条件下,甲的猜想被证明是正确的,由此我们可以得到启发:从着火燃烧的高楼房间中逃离,正确的方法是________ A 用毛巾捂住鼻子 B 成站立姿势跑出 C沿墙角迅速爬向房门外 D 打开窗户跳出【答案】①氧气不足 ②燃烧产生的二氧化碳温度高,密度小,在烧杯中由上往下聚集,二氧化碳不支持呼吸。常温下,二氧化碳的密度比空气大。③AC【解析】①燃烧需要可燃物与氧气充分接触,当不能与氧气接触时就会熄灭。烧杯中的蜡烛燃烧消耗氧气,当氧气的很少时,蜡烛都会熄灭。②蜡烛燃烧会产生不支持燃烧的二氧化碳,同时燃烧放出大量热,所以二氧化碳受热膨胀,密度变小,在烧杯中向上升腾,遇到烧杯底后开始在烧杯中由上往下聚集,所以高的蜡烛先被二氧化碳浸没,而接触不到氧气熄灭。由于生活常识可知二氧化碳的密度比空气大,所以没有考虑到燃烧放热,可能猜测低的蜡烛先熄灭。③燃烧会产生大量的有害气体和烟尘,由实验可知气体和烟尘上升,所以人站的越高,吸到的有害物质越多,易导致人窒息;用洗毛巾捂住鼻子,可以吸附烟尘,同时能使人吸入的是湿润的气体,有利于人的安全。【解法归纳】提出问题要充分考虑实验中的现象,实验中的对比因素及对实验结果的影响;表达要简练、明确。 【题组训练1】你认为下列提出问题的思路可行的是( )人云亦云 B、随心所欲 C、善于观察 D、答非所问【题组训练2】我们应当要具有良好的发现问题和提出问题的能力,下列观点不可取的是( )A. 善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心B. 善于从实际生活中发现和提出问题C. 固执己见尽量不去交流,这样可以排除其他人对自己观点的干扰D. 学会质疑,不轻信现成的结论【题组训练3】某化学兴趣小组的同学将一枚生锈的铁钉放入稀盐酸中,如图所示,一段时间后,进行观察。请你一起参与分析。【观察现象】①铁锈逐渐溶解,铁钉表面有气泡产生;②液体由无色逐渐变成黄色;③试管底部有少量黑色固体物质;④右边烧杯内导管有气泡冒出。通过上述实验现象,你会提出哪些问题 (请列举两条)

题型2 科学探究的环节和方法

【例2】实验室有一瓶标签残缺的试剂可能是浓盐酸,有同学提出打开瓶塞观察。这属于科学探究中的 ( )A.猜想假设 B.收集证据C.设计实验 D.得出结论【答案】C【解析】选C。可能是浓盐酸是猜想假设,故A错误;本题没涉及收集证据,故B错误;浓盐酸易挥发,打开瓶塞观察可以验证,所以此步是设计实验,故C正确;本题还没有验证结果,故D错误。【解法归纳】

1.提出问题时,要先分析好问题情景,所提的问题不可太大,且要有探究的价值和必要性,并方便设计和探究.

2.猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意。有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.

3.设计方案时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.

4.进行实验时,一定要仔细观察实验现象,认真记录实验数据.并且,要注意观察与思考相结合,为收集证据而打好基础.

5.收集证据时,可以采用分析归纳实验现象和数据、挖掘题干中有用的相关信息、查阅资料等多种形式来收集实证,并能从中发现问题,解决问题.

6.解释与结论,可以采用逻辑推理法、归纳和演绎法等科学探究的方法,进行细致地分析、推断和总结.并且,得出的结论一定是对猜想的判定.

7.反思与评价时,一般是对实验方案的优劣、实验操作的合理性、得出的结论等方面的反思与评价.需要注意的是阐述时,要用准确、规范、精炼的化学语言.

8.拓展与迁移时,对于直接应用上面得出的结论解释其它相关联的问题,可以顺着原来的思路和经验,顺藤摸瓜地推断;对于为了进一步补充说明上面猜想等环节中(或者外)的某些疑惑,可以采用类比法,结合刚才探究时的逻辑推理,进一步分析解决;对于探究衍生出来的问题,可以再按照科学探究各个环节,运用恰当的科学探究的方法,接着进行科学探究便是. 【题组训练4】小红同学在化学实验课上建议,用碘水可将淀粉溶液与食盐溶液区别开来,这个环节属于科学探究中的 ( ) A 提出假设 B交流评价 C设计实验 D做出结论【题组训练5】进行化学探究是学好化学的一个重要手段。下列因素与化学探究有关的是( )①提出合理假设或猜想②设计探究实验步骤③详实记录实验现象和相关数据④合作进行化学实验⑤形成总结性报告A.①③⑤ B.①②③C.①②③⑤ D.①②③④⑤【题组训练6】阅读以下材料,说说以下化学探究活动是由哪些环节组成的,并将其分别填在相应的括号内。燃烧是我们经常接触到的一种化学变化,它与我们的生活密切相关。燃烧为人类带来了光明,如果失控也会给人类带来灾难。因此,人类必须了解物质为什么会燃烧,怎样才能控制燃烧,使其更好地造福于人类。小童想:物质燃烧需要哪些条件?( )(1)可能需要一种可以燃烧的物质;(2)可能需要一定的温度;(3)可能需要氧气。( )小童设计了实验方案:实验1:用镊子分别夹取一根小木条和一块小石子,将它们分别放在酒精灯外焰上加热,观察实验现象。实验2:用镊子分别夹取一张小纸片、一根小木条、一块小煤块,分别在酒精灯上点燃,观察实验现象,比较点燃三者的难易程度。实验3:在桌面上点燃两支蜡烛,将一支蜡烛用一个250 mL的烧杯罩住,观察实验现象。( )小童对实验现象进行了记录和分析:实验1:现象:小木条燃烧了,小石子不燃烧.结论:燃烧需要可燃物实验2:现象:最易燃烧,小木条次之,小煤块最难燃烧;结论:燃烧需要达到可燃物燃烧所需的温度.实验3:现象:桌面上的蜡烛正常燃烧,罩上烧杯的蜡烛燃烧一会儿就熄灭.结论: 燃烧需要氧气.小童归纳总结,得出燃烧的条件:可燃物、温度和氧气。( )小童觉得,通过这次探究活动,知道了燃烧的条件,能解释钻木取火、森林灭火等现象了,并且体验了像科学家一样探究学习的乐趣。( )

题型3、通过探究解决问题

【例3】(2017·聊城东昌中学单元检测题)请你参与某学习小组的下列探究活动,并回答问题.

【发现问题】小明将一只燃烧正旺的蜡烛轻轻吹灭后,发现烛芯处产生一缕白烟.

【提出问题】小明想:这缕白烟的成分是什么?

【猜想与假设】大家展开了热烈讨论.小亮猜测白烟是蜡烛燃烧产生的二氧化碳;小光猜测白烟是石蜡燃烧产生的水蒸气;小明猜测白烟是石蜡蒸气凝结成的石蜡固体颗粒.

【收集证据】(1)查阅资料:烟是由固体颗粒形成的,雾是由小液滴形成的.石蜡的熔点和沸点都很低,很容易液化或气化.二氧化碳是无色且能使澄清石灰水变浑浊的气体.

【实验探究】

①吹灭蜡烛,立即用一个内壁占有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,观察到澄清石灰水_____.小亮由此得出结论:白烟是二氧化碳.

②吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片罩在白烟上,玻璃片上没有出现水雾,而是出现了一些白色固体物质.小光由此得出结论:白烟不是_______________.

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条靠近白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这为________的猜测提供了证据,同时可以排除________________的猜测.

【解释与结论】(1)由以上探究结果可知:_____的猜测是正确的.

(2)小亮在实验时确实看到石灰水变浑浊,但他获得的结论不正确,原因可能是_________________________.

【反思与评价】

小光同学的反思是:蜡烛燃烧产生水,由于温度高于100℃而呈气态,不会凝结成雾状.所以不应该猜测白烟是水蒸气.

小亮同学的反思可能是:_____________________________. 【答案】

【实验探究】

①变浑浊;

②水蒸气.二氧化碳和水蒸气都不能燃烧

③小明,小亮、小光, 二氧化碳和水蒸气都不能燃烧

【解释与结论】

(1)小明 ,(2)无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的

【反思与评价】

没排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰 二氧化碳和水蒸气都不能燃烧【解析】

【实验探究】

①澄清石灰水遇二氧化碳变浑浊,可用来检验二氧化碳;我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰,小亮同学的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;

②水蒸气遇冷会凝结成水雾,玻璃片上没有出现水雾,说明白烟中不是水蒸气;

③吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟,发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,因为蜡烛具有可燃性,这为小明同学的说法提供了依据,同时可排除小亮、小光同学的说法,因为二氧化碳和水蒸气都不能燃烧.

【反思与评价】

我们在验证白烟是否是二氧化碳时,必须排除蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰,小亮同学的做法无法判断使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳是原来燃烧生成的还是蜡烛熄灭时产生的;所以小亮的反思可能是没考虑蜡烛燃烧产生的二氧化碳的干扰.

【解法归纳】实验方案设计的常用方法(1)对比实验设计:对比实验是实验设计的一种基本思路,有利于实验现象观察对比,有利于推理论证结论。(2)控制变量实验设计:化学实验是进行科学探究的重要途径。实验方案设计是实验探究的重要环节。为保证实验的客观性,设计实验时必须明确:①实验目的,即想探究的问题是什么;②实验自变量,即需要改变的因素是什么;③实验因变量,即需要观察测量的因素是什么;④控制变量,即需要保持不变的因素是什么。 【题组训练7】小明同学在进行“探究蜡烛燃烧的奥秘”实验时,采用下列装置验证石蜡需变为蒸气才能燃烧。当把一玻璃管末端伸入蜡烛芯附近后,在另一端用火柴点燃,却未能产生预料中的火焰。(1)你认为他实验失败的原因可能有________(填序号,下同)。①玻璃管伸入蜡烛芯的时间较短;②玻璃管可能太长,石蜡蒸气冷凝了。(2)实验不成功,你认为小明的下列做法正确的是________。①认真反思,查找原因;②与老师和同学们交流,查找原因;③为查找原因,反复进行实验;④针对失误原因,改进实验。【题组训练8】某同学看到装有薯片的包装袋总是鼓鼓的,里面充有气体,他进行了如下探究:提出问题:……建立假设:袋内气体可能是二氧化碳实验方案:将燃着的木条伸入已收集满该气体的集气瓶中,观察现象。获得证据:……得出结论:……(1)他提出的问题是___________________。(2)其他同学一致认为该实验方案是不合理的,正确的实验方案是:将收集的气体 ,观察现象。【题组训练9】小明通过学习“蜡烛及其燃烧的探究”,最近对蜡烛燃烧、酒精灯燃烧、家庭使用的天然气燃烧等产生了兴趣,于是开始了一系列实验。(1)首先他发现三种物质的状态不同,蜡烛是________,酒精是________,天然气是________。(填写“固体”“液体”或“气体”)。(2)点燃酒精灯,观察到的主要现象有________(填序号)。①发出蓝色火焰;②燃烧后产生刺激性气味;③发光、放热;④产生浓烟;⑤火焰分层。(3)用一支木筷迅速插入天然气火焰中片刻取出,观察到木筷表面出现的现象和蜡烛燃烧出现的现象相同:说明天然气燃烧火焰________温度最高,平时用水壶在天然气灶上烧水应用天然气的________加热。(4)为了探究天然气燃烧后生成的产物,他将一只干冷的烧杯罩在天然气的火焰上方,烧杯内壁出现水雾。取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊。这说明天然气燃烧的生成物中一定含________和________。

得分高手体验(可或缺)

【例题】(科学探究题)在对蜡烛及其燃烧的探究实验中,小明仔细观察蜡烛燃烧时的火

焰,发现火焰中不同区域的明亮程度不同,这是为什么呢?在老师的指

导下小明进行了以下探究活动。

【查阅资料】

(1)可燃物的种类及组成会影响火焰的明亮程度。

(2)蜡烛主要由石蜡制成,石蜡是石油炼制后得到的固体物质,主要

由多种碳氢化合物组成,这些化合物分子中的碳原子数目不唯一,其化学式通式

为CnH2n+2 ,通式中碳原子数n = 18~30。

(3)碳氢化合物在常温时的状态如下表所示。

物质名称 化学式 常温时的状态

丁烷 C4H10 气

戊烷 C5H12 液(油状)

癸烷 C10H22 液(油状)

十八烷 C18H38 固

二十四烷 C24H50 固

(4)多数碳氢化合物在一定温度下会分裂为碳原子数较少的碳氢化合物或碳(黑色固

体)和氢气。

【实验探究】

序号 实验目的 实验操作 实验现象

I 探究哪一层火焰的温度最高 点燃蜡烛,把一根火柴梗平放在蜡烛的火焰中,约1s后取出观察

Ⅱ 探究焰心中参与燃烧的物质的成分 点燃一根较粗的蜡烛,取一根一端为尖嘴的玻璃导管,一端伸入火焰的焰心处,然后在尖嘴一端导管口用火柴点燃 导管口处出现火焰

III 继续探究焰心中参与燃烧的物质的成分 点燃一根蜡烛,用一把带有手柄的小刀,将刀尖伸入火焰中最暗的部分,即焰心处,一段时间后取出,冷却,观察刀尖处的现象 冷却至室温后,刀尖处有油状液体和固体物质

IV 用镊子夹住一片白瓷片,将瓷片伸入火焰中最明亮的部分,即内焰处,观察现象 白瓷片表面迅速变黑

【分析和讨论】

(1)实验I中的实验现象为 。

(2)通过实验Ⅱ,你能分析出焰心处的物质具有的特点是 。

(3)实验III中,冷却后小刀表面的油状液体可能是 (填物质名称),生成油状液体的原因是 。

(4)实验IV的目的是 。

(5)分析实验IV中的现象,可推断出蜡烛火焰内焰处的物质中含有 (填物

质名称),由此分析内焰处最明亮的原因是 。

【解法归纳】

根据实验操作步骤和实验现象现象分析实验目的,熟悉蜡烛燃烧的现象是解决本题的关键。

综合培优训练

能力通关

(2017·威海)小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有

气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是

A.猜想 B实验 C.推理 D.归纳

2.我们研究和发展化学学科的最基本的手段是( )

A.逻辑推理 B.社会调查

C.科学探究 D.精确运算

3.君君将一定量生铁样品加入过量稀硫酸中充分反应,发现有少量黑色物质残留。下列做法不可取的是( )

A.置之不理 B.请教老师

C.上网查资料 D.通过实验继续探究

4.下列对于蜡烛在空气中燃烧的实验现象的描述,错误的是( )

A.蜡烛燃烧后生成的气体可以使澄清石灰水变浑浊

B.用火柴去点燃刚熄灭的白烟,蜡烛不能重新燃烧

C.蜡烛在空气中燃烧发黄光、放热,并有黑烟产生

D.蜡烛燃烧的同时也发生了熔化

5.从事科学实验的重要环节是进行科学实验设计,科学实验设计的步骤为( )

①充分拥有资料 ②设计合理方案

③明确实验目的 ④进行科学实验

⑤总结评价与交流

A.①②③④⑤ B.②①③④⑤

C.③①②④⑤ D.⑤④①②③

6.某同学为了研究化学实验中的一种白色固体,进行了如下探究活动,其中不正确的方案是( )

A.观察固体的颜色和外观

B.放入水中观察是否溶于水

C.看着像蔗糖,直接与蔗糖放在一起

D.加热固体观察是否有变化

7、如图所示,将一张滤纸迅速平放在酒精灯的火焰中,约1 s后取下,发现滤纸上留下明显有焦痕的圆圈,圆圈中心正好是灯芯部位,该实验表明 ( )

A.火焰不同部位温度相同

B.酒精燃烧生成了水和二氧化碳

C.圆圈部位火焰温度最高

D.探究火焰不同部位温度的方法只有这一种方法

8.下面是一学习小组采用如图装置进行科学探究提出的几个问题,请将下列问题补充完整。

(1)“呼出的气体是什么 ”属于科学探究中的______________环节;

(2)“呼出的气体中一定有水蒸气。”属于科学探究中的________________环节;

(3)“呼出的气体中可能有水蒸气。”属于科学探究中的____________________环节;

(4)将呼出的气体对着干冷的玻璃片,发现玻璃片上出现水雾,这属于科学探究中的________________________环节;

(5)“这个实验既简单,现象又明显。”某同学的这句话属于科学探究中的______________环节;

(6)上述环节正确的先后顺序为__________________(填序号)。

9.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空白:

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的硬度______;密度比水的密度________;______于水。

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为____________、________、________三层。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中(如图)约1 s后取出,可以看到火柴梗的______处最先烧焦。结论:蜡烛火焰的________温度最高。

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现________。取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变________。结论:蜡烛燃烧时生成了_____________________________________。

巅峰训练

1、点燃蜡烛时,小红发现有一根烛芯沾有食盐的蜡烛比普通蜡烛燃烧时间长一些。请你与小红一起探究,并回答相关问题。

【提出问题】食盐是否能延长蜡烛的燃烧时间

【猜想假设】一定量食盐可延长蜡烛的燃烧时间。

【实验探究】探究不同量的食盐对蜡烛燃烧时间的影响。

【实验方案】取6支相同的蜡烛,在其中5支的烛芯周围分别放入不同量的食盐,另1支做对照实验,分别测定它们的燃烧时间。

【实验结果】

食盐质量(g) 0 0.1 0.5 0.7 0.9 1.0

燃烧时间(分钟) 10 15 18 28 25 27

燃烧稳定性 正常 正常 正常 正常 易灭 极易灭

【实验结论】从所得实验结果可初步分析出两点结论:

① ;

② 。

【实验反思】

①此实验方案还存在一些问题值得进一步研究,如(至少写出一点):

②你认为此实验结果有什么实际应用价值:

参考答案

解题能力突破

【题组训练】

1、【答案】C

【解析】提出问题要有一定的理论依据,和事实依据,在现有知识基础是合理的,提出问题的要大胆质疑,不盲从,不轻信别人的结论

2、【答案】C

【解析】

A. 善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心,有助于发现问题,正确;

B. 善于从实际生活中发现和提出问题,有利于确保问题的合理性,正确;

C. 固执己见尽量不去交流,这样可以排除其他人对自己观点的干扰,有可能由于知识面,思维能力,思考的问题等的局限性,导致问题没有价值,错误;D. 学会质疑,不轻信现成的结论,才能发现新的问题,有利于推动科学的发展。

3、【答案】:①铁锈为什么会溶解 ②液体为什么变黄色 (答案不唯一,合理即可)

【解析】提出的问题要与实验有关,最直接的问题是“铁锈为什么会溶解 ”“产生的气体是什么 ”“液体为什么变黄色 ”“黑色固体的成分是什么 ”等。

4、【答案】C

【解析】根据科学探究过程的八个要素:①提出问题 ②猜想与假设 ③设计实验 ④进行实验 ⑤收集证据 ⑥解释和结论 ⑦反思与评价⑧表达与交流,可知用碘水可将淀粉溶液与食盐溶液区别开来属于设计实验.

故选C

5、【答案】D

【解析】科学探究提出问题后,应作出假设或猜想,与因素①有关;针对猜想应设计并进行实验,观察实验现象,分析有关数据与猜想是否相符,写出实验报告,故因素②③④⑤也与探究有关。

6、【答案】提出问题;猜想假设;进行实验;得出结论;反思评价.

【解析】

根据科学探究过程的要素:①提出问题 ②猜想与假设 ③制定计划 ④进行实验 ⑤收集证据 ⑥解释和结论 ⑦反思与评价 ⑧表达与交流,

7、【答案】(1)①② (2)①②③④

【解析】(1)若玻璃管伸入蜡烛芯的时间较短,石蜡蒸气还没有到达玻璃管的另一端,用火柴点燃当然不可能会看到火焰;若玻璃管太长,石蜡蒸气可凝结在玻璃管内壁上,在另一端点燃时,也不会看到火焰。(2)若实验不成功,反思交流、反复实验、改进实验的做法都是正确的。

8、【答案】(1)袋内是什么气体(回答合理即可)

(2)通入澄清石灰水(回答合理即可)

【解析】根据该同学建立的假设可判断他提出的问题,即“袋内是什么气体”;不支持燃烧的气体有很多,如二氧化碳、氮气等,故该同学的实验方案不合理,检验二氧化碳应选用澄清的石灰水。

9、【答案】(1)固体 液体 气体

(2)①③⑤

(3)外焰 外焰

(4)水 二氧化碳

【解析】(1)蜡烛通常是固体,燃烧时熔化,酒精是液体,天然气在高压的钢瓶中是液体,释放出来是气体;

(2)酒精燃烧时发出蓝色火焰,火焰分层,发光,放热;

(3)根据实验现象,说明天然气外焰温度最高,平时用水壶在天然气灶上烧水应用天然气的外焰加热;

(4)烧杯内壁出现水雾说明生成水;澄清石灰水变浑浊说明生成二氧化碳。说明天然气燃烧的生成物中一定含水和二氧化碳。

得分高手体验(可或缺)

【解析】

【答案】火柴梗与外焰接触部分烧焦,与内焰接触部分烤黄,与焰心接触部分无明显变化(2分,若只答出“与外焰接触部分烧焦”得1分,内焰、焰心现象答出其一即可得1分。其他合理答案均可得分)

(2)可燃性(其他合理答案均可得分)

(3)戊烷(或癸烷,或其他合理答案)

石蜡受热分裂(或分解)为碳原子数较少的液态碳氢化合物(其他合理答案均可得分)

(4)探究内焰中参与燃烧的物质的成分

(5)碳 在内焰燃烧的物质中,含有碳(其他合理答案均可得分)

【解法归纳】

根据实验操作步骤和实验现象现象分析实验目的,熟悉蜡烛燃烧的现象是解决本题的关键。

综合培优训练

能力通关

1、【答案】D

【解析】“这会不会是大理石呢?”,属于猜想;“将其放在食醋中,有气泡产生”属于探究中的实验;“鹅卵石中可能含有碳酸盐。”属于推理;没有应用的科学方法是归纳。选D

2、【答案】C

【解析】化学是一门自然科学,研究和发展化学科学的方法很多,如计算、推理、假设等,但基础是科学探究,化学发展史上的许多重大发现和研究成果都是通过科学探究得到的。

3.【答案】A

【解析】选A。实验过程中出现了一些意外情况时,应采取科学的态度探究原因,置之不理的做法是不可取的。

4、.【答案】B

【解析】选B。蜡烛燃烧后生成的气体中有二氧化碳,故可以使澄清石灰水变浑浊,故A正确;燃着的火柴去点燃刚熄灭蜡烛时的白烟,蜡烛能被点燃,因为白烟是蜡烛的固体小颗粒很容易被点燃,故B错误;蜡烛在空气中燃烧发出黄光、放热,并有黑烟产生,故C正确;蜡烛燃烧的同时也发生了熔化,D正确。

5、【答案】C

【解析】选C。根据实验设计的基本程序:①根据实验目的和要求,充分查找资料;②根据实验的特点,掌握充分的资料和题中给予的信息;③根据实验的要求,设计可行的操作步骤和观察重点即合理方案;④根据设计可行的操作步骤和观察重点进行实验,记录实验现象和数据;⑤实验结束后对实验是否达到了预期目的进行反思、评价并写出完整的实验报告。

6、【答案】C

【解析】选C。不能通过简单的观察来判断物质的成分,必须通过实验进行验证;有很多有毒物质也是白色固体,与蔗糖放在一起,可能会造成一些不必要的伤害或产生安全隐患,故C错误。

7、【答案】C

【解析】选C。烧焦部位的火焰温度肯定比其他部位温度高,故A错,C正确;只通过题目中的信息无法确定酒精的燃烧产物,故B错;探究火焰温度的方法很多,比如可放入一根火柴梗,然后观察现象,故D错。

8、【答案】(1)提出问题 (2)获得结论(3)猜想与假设 (4)收集证据、进行实验

(5)反思评价 (6)(1)(3)(4)(2)(5)

【解析】“是什么”一般是针对某种现象提出问题;通过实验过程对实验结果作出结论是探究的结果;句子中含有“可能有”或“可能没有”等词语属猜想;实验是操作过程;评价是对实验优缺点的看法。

9、【答案】(1)较小 小 不溶(2)外焰 内焰 焰心 a 外焰

(3)水珠 浑浊 水和二氧化碳

【解析】蜡烛可用小刀切,说明其硬度较小,蜡烛能浮在水面上,说明其密度比水小,且不溶于水;火柴梗在不同条件下发生不同的变化。焰心缺乏氧气,温度较低,故烧焦速度最慢;内焰温度高于焰心,但氧气很不充分,烧焦较慢;而外焰燃烧最充分,温度高,火柴梗的烧焦速度最快;蜡烛燃烧生成的水蒸气遇冷凝结成水珠;生成的二氧化碳可以使澄清的石灰水变浑浊,依据上述现象,可以证明蜡烛燃烧的产物。

巅峰训练

1、【答案】【实验结论】①食盐可以延长蜡烛的燃烧时间

②所加食盐并非越多越好,从此实验来看,加入0.7 g时效果最好

【实验反思】①应观察或测定加入食盐后对蜡烛亮度的影响(其他合理答案也可)

②建议蜡烛制造工厂在烛芯周围加入少量的食盐,以延长蜡烛的燃烧时间

【解析】由随着加食盐量逐渐增加燃烧时间逐渐变长可知,食盐可以延长蜡烛燃烧时间;当食盐量达到一定程度,燃烧稳定性就表现为易灭或极易灭,故食盐的量并非越多越好,能确保正常燃烧且时间较长的食盐量是0.7 g;本题实验只是一次,没有进行多次实验,数据的准确性不如多次的平均值准确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质