2018版高中语文鲁人版必修1课件:第四单元昨日战争第7课烛之武退秦师

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文鲁人版必修1课件:第四单元昨日战争第7课烛之武退秦师 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 548.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-28 14:44:49 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。第四单元 昨日的战争——7 烛 之 武 退 秦 师温馨晨读 鸡声茅店月,人迹板桥霜自主积累 博观而约取,厚积而薄发合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析 文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣栏目索引 温馨晨读 鸡声茅店月,人迹板桥霜大智若鱼

人活在世上,与鱼游在水里,没有什么本质的区别。

每个人的一生,其实是一条河流,生是上游,死是下游。

每一条河流都要拐这样那样的弯,没有一条河流是直的——这是所有的鱼都懂得的一个最浅显也最伟大的道理。可是,我们身边的某些人却不是这样,总以为人生的道路笔直平坦,受到一点挫折,就彷徨,失意,忧郁,自卑,甚至自暴自弃,更有要死要活的……哲思品悟微感言:_______________________________________________________大智若鱼,首先要做的第一条就是像鱼那样,承认所有的河流都是弯的,承认平静的同时也承认激流,承认清澈的同时也承认浑浊,承认夏日洪水的一泻千里,也承认冬日寒风的冰封三尺。另外,每一条鱼都明白,再大的河流,也是由一滴一滴的水汇成,没有哪一滴水能够脱离河流这个集体而与大海成功私奔。 1.有子曰:“礼之用,和为贵。” ——《论语·学而》

赏读:有子说:“礼的作用,以遇事都做得恰当为可贵。”

2.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。” ——《论语·学而》

赏读:孔子说:“一个有道德的君子,吃饭时不要求饱足,居住时不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话谨慎,到有道德的人那里去匡正自己,这样,就可以说是好学的人了。”佳句咀华3.子曰:“不患人之不己知,患不知人也。” ——《论语·学而》

赏读:孔子说:“(一个人)不要愁别人不理解自己,愁的应该是自己不了解别人。”

4.子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”——《论语·为政》

赏读:孔子说:“用道德来治理国政,你就会像天上的北极星一样,在一定的位置上,许多星辰都来拱卫着你。”返回 左丘明(约前502~约前422),姓左,名丘明(一说复姓

左丘,名明),春秋末期鲁国人。为炎帝后裔,左丘明博览

天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国

左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。孔子自主积累 博观而约取,厚积而薄发 作者视窗一说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”汉代太史司马迁称其为“鲁君子”。左丘亦编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯240余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。其历史、文学、科技、军事价值不可估量,为历代史学家和文人所推崇。他还撰写

了历史名著《国语》,与《春秋左氏传》成为珠联璧合的历史文化巨著。

代表作品有《国语》《春秋左氏传》。秉笔直书——左丘明

史的本质在于求真求实。你,左丘明,秉笔直书,首倡史学直笔的优良传统,所以《文心雕龙》才有“辞宗丘明,直归南董”的名句,才有司马迁编撰《史记》较多直接采用《左传》中的史料的佳话。

你认为忠于历史是史家的天职,正是这种良好的史官文化和求真精神,铸就了你左丘明那高尚的道德情操,使你博得了广泛赞扬和“君子”美誉。你与孔丘同为春秋人,而孔丘曾以你为楷模谈论自己的做人原则:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”也就是说,甜言蜜语、谗言媚色、卑躬屈膝,这种态度,左丘明认为可耻,我也认为可耻;隐匿怨恨而佯装友好,左丘明认为可耻,我也觉得可耻。孔子评价你的这些话,就是你左丘明诚实耿直、品德优良的见证,是你秉笔直书的春秋史官文化精神的见证。

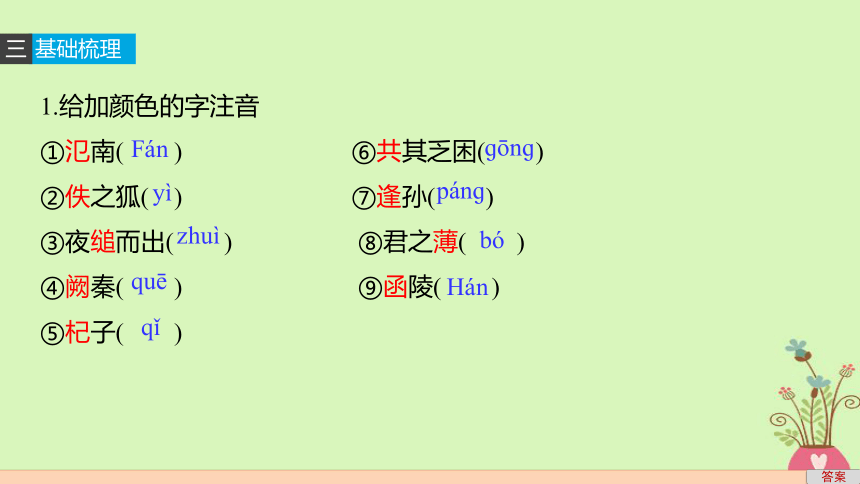

“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”文胜质才称得上史笔,文质彬彬才算得上君子,说的就是你,左丘明!秦、晋围郑发生在公元前630年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点。其一,郑国曾两次得罪晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年晋楚城濮之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终,后郑国虽然随即派人出使晋国,与晋结好,但最终没有感化晋国。其二,秦、晋两国联合围攻郑国,是因为秦、晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,所以秦、晋联合也就很自然了。写作背景二基础梳理三答案1.给加颜色的字注音

①氾南( ) ⑥共其乏困( )

②佚之狐( ) ⑦逢孙( )

③夜缒而出( ) ⑧君之薄( )

④阙秦( ) ⑨函陵( )

⑤杞子( )Fányìzhuìquēqǐɡōnɡpánɡ bó Hán2.通假字

①共其乏困 ________通________,________

②秦伯说 ________通________,___________

③失其所与,不知 ________通________,________

④何厌之有 ________通________,________

⑤无能为也已 ________通________,___________答案“共” “供”供给“说”“悦” 赞同,高兴“知”“智”明智“厌”“餍”满足“已”“矣”句末语气词3.古今异义

①行李之往来

古义:__________

今义:________________

②若舍郑以为a东道主b

a.古义:____________

今义:______

b.古义:___________________________

今义:____________________答案出使的人。出门所带的包裹。把……作为。认为。东方道路上(招待过客的)主人。泛指接待宴客的主人。③微夫人之力不及此

古义:______

今义:______________答案④亦去之

古义:_______

今义:________那人。一般人的妻子。离开。往,到。⑤敢以烦执事

古义:________________________________

今义:___________________

⑥共其乏困

古义:______________

今义:___________________答案办事的官吏,这里是对对方的敬称。掌管某项工作的人。指缺乏的东西。指精神或身体劳累。4.一词多义答案且贰于楚也

贰则疑惑

国不堪贰,君将若之何?

不迁怒不贰过 ①贰越国以鄙远

肉食者鄙,未能远谋 我皆有礼夫犹鄙我 ②鄙从属二主不专一“二”的大写再,重复把……作为边邑庸俗,鄙陋看不起,轻视答案③敝因人之力而敝之

曹操之众远来疲敝

使史更敝衣草屦

敝人皆狡不识上下 许君焦、瑕

杂然相许

潭中鱼可百许头

先生不知何许人也 ④许损害,衰败疲惫坏,破旧德行不高的人答应赞同约数表处所答案微夫人之力不及此

见微知著

微言大义

始参微时与萧何善 ⑤微行李之往来,共其乏困

越国以鄙远,君知其难也

失其所与,不知

吾其还也 ⑥其没有隐蔽,不显露幽微,精妙卑贱代词,指代“使者”代词,指代“那件事”代词,自己的表商量或希望语气,还是答案子亦有不利焉

焉用亡郑以陪邻

若不阙秦,将焉取之 ⑦焉语气词,表陈述疑问副词,为什么疑问代词,哪里5.文言句式

①以其无礼于晋,且贰于楚也。

句式特点:____________

②是寡人之过也。

句式特点:__________

③夫晋,何厌之有?

句式特点:___________

④若亡郑而有益于君。

句式特点:___________状语后置判断句宾语前置状语后置答案6.词类活用

(1)名词的活用

①名词作动词

晋军函陵:______

与郑人盟:______

②名词作状语

夜缒而出:_________

既东封郑,又欲肆其西封:_____

朝济而夕设版焉:________________

③名词的意动用法

越国以鄙远:_________________驻扎结盟在夜晚向东在早上;在晚上把……当做边邑答案(2)动词的活用

①使动用法

若亡郑而有益于君:___________

阙秦以利晋:_____________

烛之武退秦师:___________

若不阙秦:___________

②动词用作名词

君亦无所害:_____

且君尝为晋君赐矣:____________使……灭亡使……获利使……退却使……减少害处恩惠,好处 答案(3)形容词的活用

①形容词作动词

既东封郑,又欲肆其西封:____________

因人之力而敝之:________

邻之厚,君之薄也:________________

②形容词作名词

越国以鄙远:______________

共其乏困:____________扩张,延伸损害变雄厚;变薄弱远地,指郑国缺少的东西答案7.文句翻译

①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

译文:_______________________________________________________

②越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

译文:________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

③既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译文:_________________________________________________________

__________________________________________________________假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,(您)知道那是困您秦国的势力也就相对削弱了。难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要扩大它西边的边界,如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到它所贪求的土地呢?答案④微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也!

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________返回答案假如没有那人(秦伯)的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。我们还是回去吧!合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析这篇文章,赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神。同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。文本助读内容概览结构图示1.翻译下面句子,并探究句式特点。

(1)是寡人之过也。

译文:_______________

(2)邻之厚,君之薄也。

译文:______________________________________________

(3)以乱易整,不武。

译文:_______________________________________________________

_____________ 小组合作答案这是我的过错。邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。三个句子都是判断句。考点链接

判断句的特点

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:

①“者也”句式:南冥者,天池也。

②“皆”“乃”句式:吾乃常山赵子龙。

③“为”“是”句式:余为伯儵。

④“非”“否”“莫”否定判断:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

⑤语意判断句:刘备天下枭雄。2.解释下列加点的词语,并揣摩其中规律。

(1)夜缒而出

答:________

(2)君子博学而日参省乎己

答:_______

(3)其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭

答:_______________________________答案在夜晚。每天。一天天。文言文中时间名词作状语。考点链接

时间名词作状语

解读:在古代汉语中,时间名词置于谓语动词前时,往往用作状语,表示动作行为发生的时间。时间作状语,所表示的意义与原来的词义有所不同,已经不再是单纯的时间修饰了。

指津:时间名词作状语时有三种情况:①表动作行为的频率,译时可在时间名词前加上一个“每”字即可。②表动作行为发生的时间,翻译时,译为“在……时”。③表示渐进。时间名词“日”放在形容词之前作状语,表示事物的性质、状态在一天天地变化。一般译为“一天天”。烛之武为什么能说服秦伯?师生探究答案返回答案 这篇文章对烛之武的善于辞令,写得极为出色。他去说服秦伯,虽然目的是求和,但决不露出一点乞怜相。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,说得头头是道,使人信服。他在说辞里处处为秦着想,使秦伯不得不心悦诚服,不仅答应退兵,而且助郑防晋。

(1)处处为秦着想。

首先,烛之武开门见山说:“秦晋围郑,郑既知亡矣。”承认郑国已处于危亡的地步。但作为郑大夫的烛之武却没有半句为郑国乞求的话,相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。先分析“越国以鄙远”的难处,接着谈了亡郑实际上是增加了别国(晋)的土地,扩展了别国的势力,而邻国势力的增强就意味着秦国势力的削弱。接下来又分析了存郑对秦有益无害:“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”一利一害,推心置腹,

不由秦伯不动心。答案(2)充分利用秦晋的矛盾。

正当秦伯在考虑灭郑、存郑对自己的利害关系时,烛之武充分利用这一契机,进一步为秦君分析:“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。”利用秦晋之间的矛盾来离间双方。这番话不由得秦伯不深思。接着烛之武又把话题引向未来,预言晋国此后的动向:“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”指出晋国贪得无厌,灭郑之后,必将进而侵犯秦国,秦晋的矛盾将进一步尖锐化。由于晋国当时已成为中原霸主,秦伯对此不能不存有戒心。烛之武的这番说辞戳到了他的痛处,终于促使他下定决心,改变主意,退兵助郑。返回一、文本审美文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣(1)伏笔与照应

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。(2)波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋文公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。(3)详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。二、写法迁移

角度一

烛之武,一位老人,孤身劝退强大的秦国军队,保存郑国,何故?如果没有一生不断的积蓄,没有超人的胆量,没有丰富的常识,没有非凡的口才,没有爱国的热情,试问如何可以成功?

我来练笔

请选择一个侧面,写一段300字左右赞美烛之武的文字。答案答案示例

曹操有句诗:老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。古往今来,有多少志存高远之士,哪怕社会、命运对他如何不公,但到了紧要关头,依然挺身而出,为国家为苍生献出自己的一份光和热。烛之武就是这样的一个让我们敬佩不已的人。

刘备三顾茅庐见到了诸葛亮,诸葛亮对他畅谈天下大势。可以说诸葛亮未出山前就做着出山的准备,烛之武也是如此,尽管怀才不遇,但他没有放弃自己的希望。烛之武不是不想做一番事业,他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。你想,一个小小的“弼马温”,怎么对晋国的历史、答案对晋国国君的为人那么清楚,对秦伯的心理、对秦晋之间的恩怨又是如此了然。

“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。角度二

我国古代著名学者刘勰在《文心雕龙》中曾高度评价口才的作用:“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”烛之武退秦师再次印证了“舌头”在战争中的巨大作用——外交是第二战场。对此,你感受

如何?我来练笔

请联系你所了解的史料写一则短文,不少于300字。答案返回答案示例

我国是文明古国,礼仪之邦,不仅有四大发明、万里长城、唐诗宋词等等所代表的辉煌的传统文化,而且在口才与交际艺术上也是世界上高度发达、首屈一指的。历史上,孔子运用口语艺术开展教育;晏子出使口才不凡;苏秦以雄辩之才挂起六国相印;张仪四处游说建功立业;范雎说秦王;触龙说赵太后;蔺相如“完璧归赵”;诸葛亮联吴抗曹,舌战群儒……

到了近代和现代,也出了梁启超、孙中山、鲁迅、毛泽东、周恩来、闻一多等等许多能言善讲的大师巨擘。“听君一席话,胜读十年书。”的确,跟那些有知识且具有口才的人交谈,比喝了壶酒更令人兴奋,比听交响乐更能振奋精神,良好的话语可以带给人愉悦和欢畅,帮助你增加知识和修养,激发你的创造力,也可以增进人们感情的融洽。返回本课结束

人活在世上,与鱼游在水里,没有什么本质的区别。

每个人的一生,其实是一条河流,生是上游,死是下游。

每一条河流都要拐这样那样的弯,没有一条河流是直的——这是所有的鱼都懂得的一个最浅显也最伟大的道理。可是,我们身边的某些人却不是这样,总以为人生的道路笔直平坦,受到一点挫折,就彷徨,失意,忧郁,自卑,甚至自暴自弃,更有要死要活的……哲思品悟微感言:_______________________________________________________大智若鱼,首先要做的第一条就是像鱼那样,承认所有的河流都是弯的,承认平静的同时也承认激流,承认清澈的同时也承认浑浊,承认夏日洪水的一泻千里,也承认冬日寒风的冰封三尺。另外,每一条鱼都明白,再大的河流,也是由一滴一滴的水汇成,没有哪一滴水能够脱离河流这个集体而与大海成功私奔。 1.有子曰:“礼之用,和为贵。” ——《论语·学而》

赏读:有子说:“礼的作用,以遇事都做得恰当为可贵。”

2.子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。” ——《论语·学而》

赏读:孔子说:“一个有道德的君子,吃饭时不要求饱足,居住时不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话谨慎,到有道德的人那里去匡正自己,这样,就可以说是好学的人了。”佳句咀华3.子曰:“不患人之不己知,患不知人也。” ——《论语·学而》

赏读:孔子说:“(一个人)不要愁别人不理解自己,愁的应该是自己不了解别人。”

4.子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”——《论语·为政》

赏读:孔子说:“用道德来治理国政,你就会像天上的北极星一样,在一定的位置上,许多星辰都来拱卫着你。”返回 左丘明(约前502~约前422),姓左,名丘明(一说复姓

左丘,名明),春秋末期鲁国人。为炎帝后裔,左丘明博览

天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国

左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。孔子自主积累 博观而约取,厚积而薄发 作者视窗一说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”汉代太史司马迁称其为“鲁君子”。左丘亦编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯240余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。其历史、文学、科技、军事价值不可估量,为历代史学家和文人所推崇。他还撰写

了历史名著《国语》,与《春秋左氏传》成为珠联璧合的历史文化巨著。

代表作品有《国语》《春秋左氏传》。秉笔直书——左丘明

史的本质在于求真求实。你,左丘明,秉笔直书,首倡史学直笔的优良传统,所以《文心雕龙》才有“辞宗丘明,直归南董”的名句,才有司马迁编撰《史记》较多直接采用《左传》中的史料的佳话。

你认为忠于历史是史家的天职,正是这种良好的史官文化和求真精神,铸就了你左丘明那高尚的道德情操,使你博得了广泛赞扬和“君子”美誉。你与孔丘同为春秋人,而孔丘曾以你为楷模谈论自己的做人原则:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”也就是说,甜言蜜语、谗言媚色、卑躬屈膝,这种态度,左丘明认为可耻,我也认为可耻;隐匿怨恨而佯装友好,左丘明认为可耻,我也觉得可耻。孔子评价你的这些话,就是你左丘明诚实耿直、品德优良的见证,是你秉笔直书的春秋史官文化精神的见证。

“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”文胜质才称得上史笔,文质彬彬才算得上君子,说的就是你,左丘明!秦、晋围郑发生在公元前630年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点。其一,郑国曾两次得罪晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是公元前632年晋楚城濮之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终,后郑国虽然随即派人出使晋国,与晋结好,但最终没有感化晋国。其二,秦、晋两国联合围攻郑国,是因为秦、晋都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,所以秦、晋联合也就很自然了。写作背景二基础梳理三答案1.给加颜色的字注音

①氾南( ) ⑥共其乏困( )

②佚之狐( ) ⑦逢孙( )

③夜缒而出( ) ⑧君之薄( )

④阙秦( ) ⑨函陵( )

⑤杞子( )Fányìzhuìquēqǐɡōnɡpánɡ bó Hán2.通假字

①共其乏困 ________通________,________

②秦伯说 ________通________,___________

③失其所与,不知 ________通________,________

④何厌之有 ________通________,________

⑤无能为也已 ________通________,___________答案“共” “供”供给“说”“悦” 赞同,高兴“知”“智”明智“厌”“餍”满足“已”“矣”句末语气词3.古今异义

①行李之往来

古义:__________

今义:________________

②若舍郑以为a东道主b

a.古义:____________

今义:______

b.古义:___________________________

今义:____________________答案出使的人。出门所带的包裹。把……作为。认为。东方道路上(招待过客的)主人。泛指接待宴客的主人。③微夫人之力不及此

古义:______

今义:______________答案④亦去之

古义:_______

今义:________那人。一般人的妻子。离开。往,到。⑤敢以烦执事

古义:________________________________

今义:___________________

⑥共其乏困

古义:______________

今义:___________________答案办事的官吏,这里是对对方的敬称。掌管某项工作的人。指缺乏的东西。指精神或身体劳累。4.一词多义答案且贰于楚也

贰则疑惑

国不堪贰,君将若之何?

不迁怒不贰过 ①贰越国以鄙远

肉食者鄙,未能远谋 我皆有礼夫犹鄙我 ②鄙从属二主不专一“二”的大写再,重复把……作为边邑庸俗,鄙陋看不起,轻视答案③敝因人之力而敝之

曹操之众远来疲敝

使史更敝衣草屦

敝人皆狡不识上下 许君焦、瑕

杂然相许

潭中鱼可百许头

先生不知何许人也 ④许损害,衰败疲惫坏,破旧德行不高的人答应赞同约数表处所答案微夫人之力不及此

见微知著

微言大义

始参微时与萧何善 ⑤微行李之往来,共其乏困

越国以鄙远,君知其难也

失其所与,不知

吾其还也 ⑥其没有隐蔽,不显露幽微,精妙卑贱代词,指代“使者”代词,指代“那件事”代词,自己的表商量或希望语气,还是答案子亦有不利焉

焉用亡郑以陪邻

若不阙秦,将焉取之 ⑦焉语气词,表陈述疑问副词,为什么疑问代词,哪里5.文言句式

①以其无礼于晋,且贰于楚也。

句式特点:____________

②是寡人之过也。

句式特点:__________

③夫晋,何厌之有?

句式特点:___________

④若亡郑而有益于君。

句式特点:___________状语后置判断句宾语前置状语后置答案6.词类活用

(1)名词的活用

①名词作动词

晋军函陵:______

与郑人盟:______

②名词作状语

夜缒而出:_________

既东封郑,又欲肆其西封:_____

朝济而夕设版焉:________________

③名词的意动用法

越国以鄙远:_________________驻扎结盟在夜晚向东在早上;在晚上把……当做边邑答案(2)动词的活用

①使动用法

若亡郑而有益于君:___________

阙秦以利晋:_____________

烛之武退秦师:___________

若不阙秦:___________

②动词用作名词

君亦无所害:_____

且君尝为晋君赐矣:____________使……灭亡使……获利使……退却使……减少害处恩惠,好处 答案(3)形容词的活用

①形容词作动词

既东封郑,又欲肆其西封:____________

因人之力而敝之:________

邻之厚,君之薄也:________________

②形容词作名词

越国以鄙远:______________

共其乏困:____________扩张,延伸损害变雄厚;变薄弱远地,指郑国缺少的东西答案7.文句翻译

①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

译文:_______________________________________________________

②越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

译文:________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

③既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

译文:_________________________________________________________

__________________________________________________________假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,(您)知道那是困您秦国的势力也就相对削弱了。难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要扩大它西边的边界,如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到它所贪求的土地呢?答案④微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也!

译文:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________返回答案假如没有那人(秦伯)的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。我们还是回去吧!合作探究 奇文共欣赏,疑义相与析这篇文章,赞扬了烛之武在国家危难之际,能够临危受命,不避险阻,只身去说服秦君,维护了国家安全的爱国主义精神。同时也反映了春秋时代各诸侯国之间斗争的复杂性。文本助读内容概览结构图示1.翻译下面句子,并探究句式特点。

(1)是寡人之过也。

译文:_______________

(2)邻之厚,君之薄也。

译文:______________________________________________

(3)以乱易整,不武。

译文:_______________________________________________________

_____________ 小组合作答案这是我的过错。邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。三个句子都是判断句。考点链接

判断句的特点

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:

①“者也”句式:南冥者,天池也。

②“皆”“乃”句式:吾乃常山赵子龙。

③“为”“是”句式:余为伯儵。

④“非”“否”“莫”否定判断:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

⑤语意判断句:刘备天下枭雄。2.解释下列加点的词语,并揣摩其中规律。

(1)夜缒而出

答:________

(2)君子博学而日参省乎己

答:_______

(3)其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭

答:_______________________________答案在夜晚。每天。一天天。文言文中时间名词作状语。考点链接

时间名词作状语

解读:在古代汉语中,时间名词置于谓语动词前时,往往用作状语,表示动作行为发生的时间。时间作状语,所表示的意义与原来的词义有所不同,已经不再是单纯的时间修饰了。

指津:时间名词作状语时有三种情况:①表动作行为的频率,译时可在时间名词前加上一个“每”字即可。②表动作行为发生的时间,翻译时,译为“在……时”。③表示渐进。时间名词“日”放在形容词之前作状语,表示事物的性质、状态在一天天地变化。一般译为“一天天”。烛之武为什么能说服秦伯?师生探究答案返回答案 这篇文章对烛之武的善于辞令,写得极为出色。他去说服秦伯,虽然目的是求和,但决不露出一点乞怜相。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,说得头头是道,使人信服。他在说辞里处处为秦着想,使秦伯不得不心悦诚服,不仅答应退兵,而且助郑防晋。

(1)处处为秦着想。

首先,烛之武开门见山说:“秦晋围郑,郑既知亡矣。”承认郑国已处于危亡的地步。但作为郑大夫的烛之武却没有半句为郑国乞求的话,相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。先分析“越国以鄙远”的难处,接着谈了亡郑实际上是增加了别国(晋)的土地,扩展了别国的势力,而邻国势力的增强就意味着秦国势力的削弱。接下来又分析了存郑对秦有益无害:“若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。”一利一害,推心置腹,

不由秦伯不动心。答案(2)充分利用秦晋的矛盾。

正当秦伯在考虑灭郑、存郑对自己的利害关系时,烛之武充分利用这一契机,进一步为秦君分析:“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。”利用秦晋之间的矛盾来离间双方。这番话不由得秦伯不深思。接着烛之武又把话题引向未来,预言晋国此后的动向:“夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?”指出晋国贪得无厌,灭郑之后,必将进而侵犯秦国,秦晋的矛盾将进一步尖锐化。由于晋国当时已成为中原霸主,秦伯对此不能不存有戒心。烛之武的这番说辞戳到了他的痛处,终于促使他下定决心,改变主意,退兵助郑。返回一、文本审美文本拓展 掬水月在手,弄花香满衣(1)伏笔与照应

这篇课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。(2)波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。例如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋文公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。课文有张有弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。(3)详略得当

这篇课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象,从而做到繁而不杂,有始有终,层次井然。二、写法迁移

角度一

烛之武,一位老人,孤身劝退强大的秦国军队,保存郑国,何故?如果没有一生不断的积蓄,没有超人的胆量,没有丰富的常识,没有非凡的口才,没有爱国的热情,试问如何可以成功?

我来练笔

请选择一个侧面,写一段300字左右赞美烛之武的文字。答案答案示例

曹操有句诗:老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。古往今来,有多少志存高远之士,哪怕社会、命运对他如何不公,但到了紧要关头,依然挺身而出,为国家为苍生献出自己的一份光和热。烛之武就是这样的一个让我们敬佩不已的人。

刘备三顾茅庐见到了诸葛亮,诸葛亮对他畅谈天下大势。可以说诸葛亮未出山前就做着出山的准备,烛之武也是如此,尽管怀才不遇,但他没有放弃自己的希望。烛之武不是不想做一番事业,他的心始终没有放弃过“一飞冲天”的渴望,他一刻不停地关注着天下形势,思考着安定天下济苍生一逞抱负的路径。你想,一个小小的“弼马温”,怎么对晋国的历史、答案对晋国国君的为人那么清楚,对秦伯的心理、对秦晋之间的恩怨又是如此了然。

“老骥伏枥,志在千里”的豪情无疑是后人敬仰他们的主要缘由。角度二

我国古代著名学者刘勰在《文心雕龙》中曾高度评价口才的作用:“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”烛之武退秦师再次印证了“舌头”在战争中的巨大作用——外交是第二战场。对此,你感受

如何?我来练笔

请联系你所了解的史料写一则短文,不少于300字。答案返回答案示例

我国是文明古国,礼仪之邦,不仅有四大发明、万里长城、唐诗宋词等等所代表的辉煌的传统文化,而且在口才与交际艺术上也是世界上高度发达、首屈一指的。历史上,孔子运用口语艺术开展教育;晏子出使口才不凡;苏秦以雄辩之才挂起六国相印;张仪四处游说建功立业;范雎说秦王;触龙说赵太后;蔺相如“完璧归赵”;诸葛亮联吴抗曹,舌战群儒……

到了近代和现代,也出了梁启超、孙中山、鲁迅、毛泽东、周恩来、闻一多等等许多能言善讲的大师巨擘。“听君一席话,胜读十年书。”的确,跟那些有知识且具有口才的人交谈,比喝了壶酒更令人兴奋,比听交响乐更能振奋精神,良好的话语可以带给人愉悦和欢畅,帮助你增加知识和修养,激发你的创造力,也可以增进人们感情的融洽。返回本课结束