2018版高中语文第三单元修辞立其诚第10课跑警报课件语文版必修2

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第三单元修辞立其诚第10课跑警报课件语文版必修2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 291.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-28 15:55:21 | ||

图片预览

文档简介

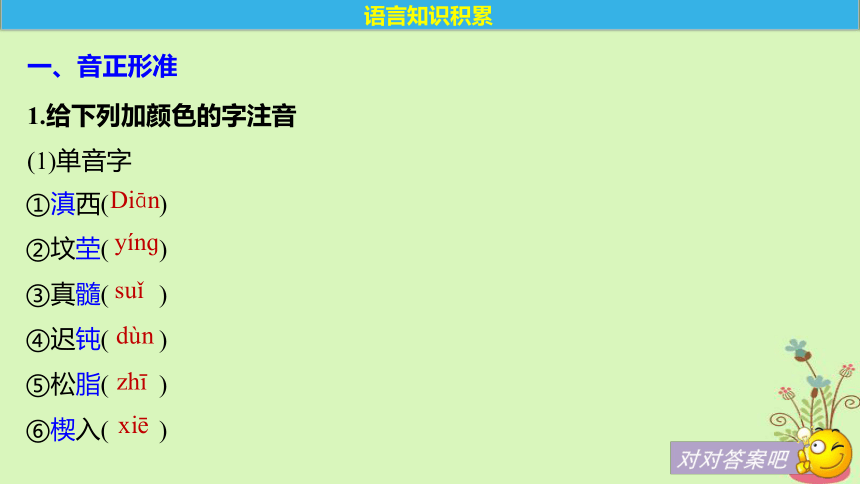

课件43张PPT。第10课 跑警报第三单元 修辞立其诚预读先学 ——读文本内容,学基础知常识精读研析 ——读课文题点,析思路明答案内容索引多读厚积 ——读素材美文,积素养提技能预读先学 —— 读文本内容,学基础知常识①滇西( )

②坟茔( )

③真髓( )

④迟钝( )

⑤松脂( )

⑥楔入( )1.给下列加颜色的字注音

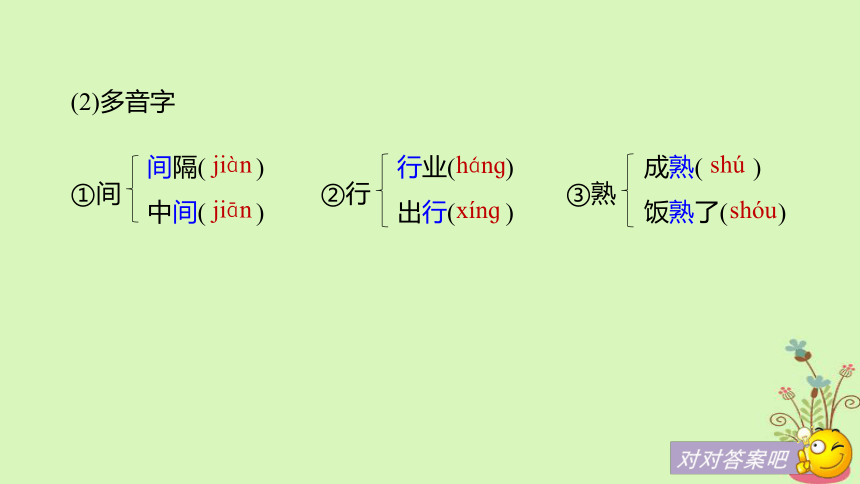

(1)单音字一、音正形准语言知识积累Diānyínɡsuǐdùnzhīxiē(2)多音字①间间隔( )

中间( )行业( )

出行( )②行③熟成熟( )

饭熟了( )jiàn

jiānhánɡ

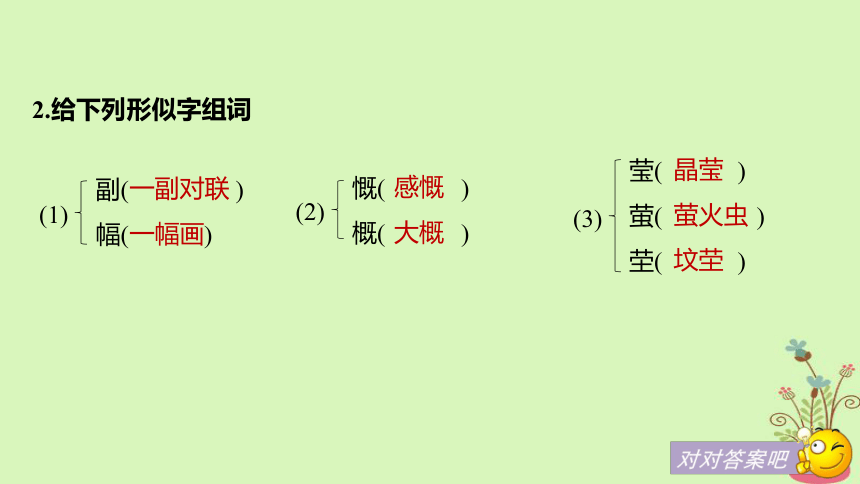

xínɡshúshóu2.给下列形似字组词(1)副( )

幅( )一副对联

一幅画(2)慨( )

概( )感慨

大概(3)莹( )

萤( )

茔( )晶莹

萤火虫

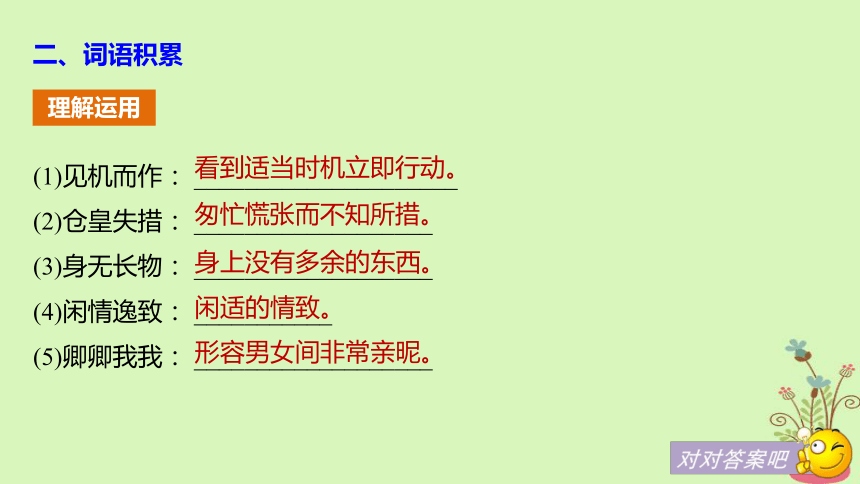

坟茔(1)见机而作: _____________________

(2)仓皇失措: ___________________

(3)身无长物: ___________________

(4)闲情逸致: ___________

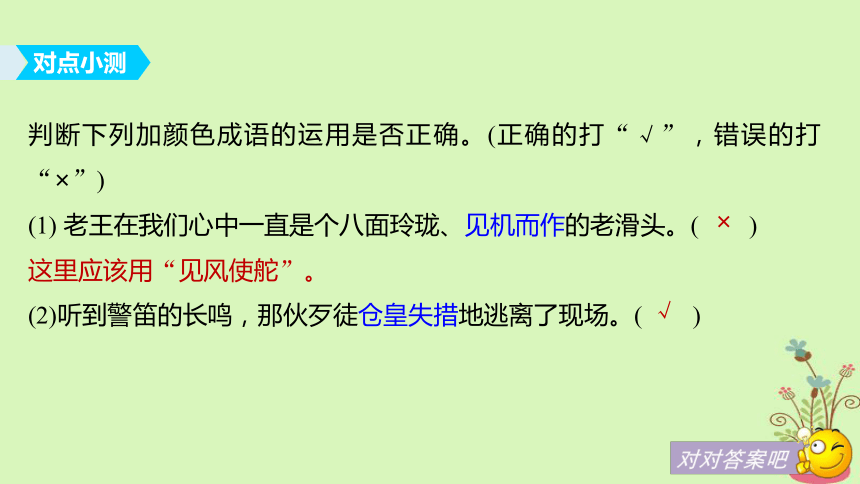

(5)卿卿我我: ___________________理解运用二、词语积累看到适当时机立即行动。匆忙慌张而不知所措。身上没有多余的东西。闲适的情致。形容男女间非常亲昵。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1) 老王在我们心中一直是个八面玲珑、见机而作的老滑头。( )

(2)听到警笛的长鸣,那伙歹徒仓皇失措地逃离了现场。( )√×这里应该用“见风使舵”。(3)他小时读书不用功,长大后又不努力工作,至今还是身无长物。( )

(4)同学们都在紧张地复习功课,谁还有闲情逸致去打台球呢?( )

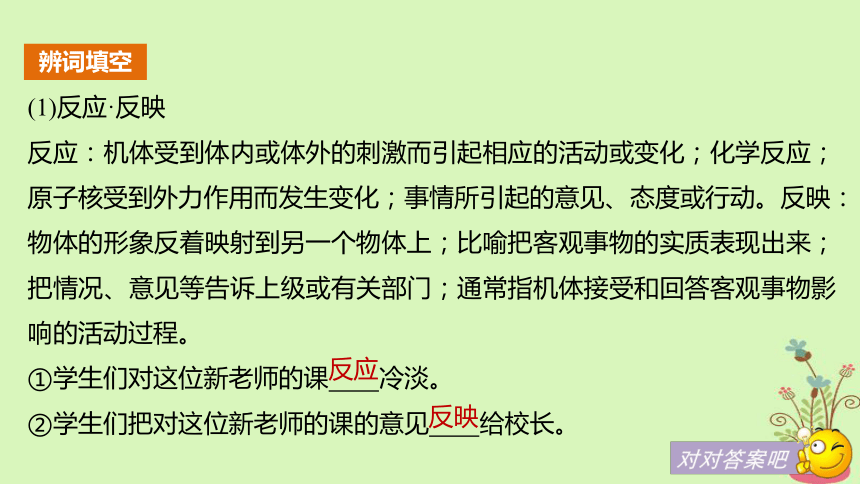

(5)鲁迅和瞿秋白两个人卿卿我我,过从甚密。( )√×这里应该用“一事无成”。×只能用于男女之间。 (1)反应·反映

反应:机体受到体内或体外的刺激而引起相应的活动或变化;化学反应;原子核受到外力作用而发生变化;事情所引起的意见、态度或行动。反映:物体的形象反着映射到另一个物体上;比喻把客观事物的实质表现出来;把情况、意见等告诉上级或有关部门;通常指机体接受和回答客观事物影响的活动过程。

①学生们对这位新老师的课 冷淡。

②学生们把对这位新老师的课的意见 给校长。辨词填空反应反映(2)大概·大约·约莫

大概:大致的内容或情况;不十分精确的或不十分详尽的;表示不很准确的估计。大约:不十分精确的(数目);表示不很准确的估计。约莫:估计;大概。

这三个词都表示估计的意思。“大概”侧重表示不十分准确或不十分详尽的估计。“大约”侧重表示估计的数目不十分准确。“约莫”侧重表示对数目或时间的估计。

①逻辑推理有此妙用, 是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。

②从花开到果子成熟, 得三个月,看来我是等不及在这儿吃鲜荔枝了。

③ 一袋烟的工夫,老人又转了回来。大概大约约莫课外名句

(1)我不爱逛商店,爱逛菜市。看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。……做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后,我只是每样尝两筷,然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来,愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。

(2)人生如梦,我投入的却是真情。世界先爱了我,我不能不爱它。

(3)现在,这里是日常生活。人来,人往。公共汽车斜驶过来,轻巧地进了站。冰糖葫芦。邮筒。鲜花店的玻璃上结着水汽,一朵红花清晰地突现出来,从恍惚的绿影的后面。狐皮大衣,铜鼓。炒栗子的香气。

(4)人到极其无可奈何的时候,往往会生出这种比悲号更为沉痛的滑稽感。三、名言警句一、作者简介文本常识积累汪曾祺,江苏高邮人,1920年3月5日出生,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。 被誉为“抒情的人道主义者”“中国最后一个纯粹的文人”“中国最后一个士大夫”。汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。

代表作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。二、背景展示西南联大是抗战时期由国立清华大学、国立北京大学和私立南开大学联合组成的一所大学。从1937年在长沙建立临时大学,后迁昆明,到1946年7月返回北方,前后共计几年时间。西南联合大学是抗日战争时期出现的一所特殊大学,带有一定的偶然性,但西南联大在烽火连天的战争岁月里,为战时中国和今后培养了大批人才。西南联大是由北方两所著名大学联合而成,而这三所大学也可以说是当时中国最优秀的大学。我们熟知的著名人物如梅贻琦、沈从文、金岳霖、闻一多、周培源、杨振宁等等,他们都在西南联大任教或求过学。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标1.理解并学习身处逆境而泰然自若的心态,体会面对困境仍乐观的精神。

2.感悟作者幽默的语言风格。

3.思考汪曾祺先生及西南联大师生“不在乎”的人生态度从何而来。课堂导语同学们,假如现在是战争年代,当传来连续不断的警报时,你的第一反应是什么?(躲、藏、逃等)那么,让我们一起回到三十年代,看看西南联大的师生是如何面对警报的。脉络梳理跑警报类型历史教授讲课→昆明警报多→何为“跑警报”人们镇定从容“不在乎”的精神永远征不服地点故事预行警报 正常上课

空袭警报 才动身

紧急警报 从来不仓皇失措马尾松林 小吃

横断山沟 对联侯姓同学送伞

哲学研究生捡金子

金先生带情书

不跑警报下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.教授问学生上节课讲到哪里了,一女学生回答讲到“现在已经有空袭警报,我

们下课”,教授是渊博而率性的,女学生则是认真到了迂腐的地步。

B.“厚厚的干了的松毛”“很重的松脂气味”“晒着从松枝间漏下的阳光”“仰面

看松树上面的蓝得要滴下来的天空”是作者在跑警报过程中发出的真实的感叹。

C.这篇散文是回忆性文章,看起来似乎很“散”,很随意,有一种“闲谈”风格。

但篇章结构、起承转合之间又是别具匠心,“文气”通畅。

D.作者细致介绍驿道、马锅头和吹口哨的吹法及呈贡调的内容,其实与跑警报无

关,可以删去,不影响课文内容的整体性。

E.与空袭警报有关的小山沟,防空洞上的两副对联,一语双关,妙笔生花,更让

我们体会到西南联大师生面对警报的闲情逸致,浪漫情怀。整体感知解析答案√√解析 A项“女学生则是认真到了迂腐的地步”理解偏颇,作者在这里对女学生没有嘲讽的意思,反而有些可爱的意味。

B项“是作者在跑警报过程中发出的真实的感叹”理解偏颇,这是作者苦中作乐,用诙谐幽默的笔墨写出的感叹。

D项“其实与跑警报无关,可以删去”理解错误,作者不惜笔墨对马锅头的装束进行了详尽的描述,马帮押运时,面对沿途的艰难和不测却是如此的沉稳、乐观,再一次让我们感受到民族的“不在乎”精神。1.跑警报时,西南联大师生的表现、精神风貌各不相同,但也有相同点。请体味他们的相同点并概括。

2.作者说我们中国人生于忧患,已经很“皮实”了,“皮实”与“麻木”有什么区别? 课堂互动答案 不在乎、皮实、悠闲自在、从容不迫、镇定自若、蔑视、乐观、泰然自若等等。答案答案 皮实是一种面对逆境时的韧性,仍对生活、对未来抱有希望;而麻木则是一种最大的悲哀。本文的中国人在空袭的阴影笼罩下,依然表现出一种对生活的热情,他们的这种“皮实”正是我们民族的象征。答案 从这一问一答中可以看出一种风趣、幽默:风趣在雷先生的大师风范,对所教学科的熟稔程度;幽默在女学生记笔记详细到与学科内容无关的话全记录,其记录速度很快,然而答非所问。3.品读下列语句,体味其幽默诙谐的特点。

(1)西南联大有一位历史系的教授,——听说是雷海宗先生,他开的一门课因为讲授多年,已经背得很熟,上课前无须准备;下课了,讲到哪里算哪里,他自己也不记得。每回上课,都要先问学生:“我上次讲到哪里了?”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学,笔记记得最详细,一句不落。雷先生有一次问她:“我上一课最后说的是什么?”这位女同学打开笔记夹,看了看,说:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”答案(2)女同学乐于有人伺候,男同学也正好殷勤照顾,表现一点骑士风度。正如孙悟空在高老庄所说:“一来医得眼好,二来又照顾了郎中,这是凑四合六的买卖。” 答案 把男女同学恋爱时男性的风度与女性的矜持用孙悟空的话做了解释,很是诙谐。答案(3)有一位哲学系的研究生曾经作了这样的逻辑推理:有人带金子,必有人会丢掉金子,有人丢金子,就会有人捡到金子,我是人,故我可以捡到金子。因此,他跑警报时,特别是解除警报以后,他每次都很留心地巡视路面。他当真两次捡到过金戒指!逻辑推理有此妙用,大概是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。答案 逻辑学用在跑警报时捡金子上,可谓是活学活用,幽默风趣。答案(4)大概是上了吴雨僧先生的《红楼梦》的课,受了影响。侯兄送伞,已成定例。警报下雨,一次不落。名闻全校,贵在有恒。答案 “已成定例”与“贵在有恒”两个四字成语本来是古典的、正式的书面用法,有郑重其事的意味,但用在这里写一个日常的、生活化的情感故事,平添了幽默风味。答案答案 作者在这里不是歪曲现实。飞机空袭是一件恐怖的事情,作者却追求一种轻松的、幽默的风格,一连串地写了许多轻松的故事,使幽默随着不和谐感的强化而强化。读者也可能发出疑问,在这样的民族灾难面前,作家怎么能够幽默得起来,轻松得起来?但文中对此是有交代的,因为没有太大的伤亡,所以才幽默得起来,如果每一次都是血肉横飞,尸横遍野,这样轻松幽默就是歪曲现实了。抗战期间,日本空袭有过多少次,无法统计,但也有血肉横飞,一片焦土的印象,本文中我们感受到的却是诗意,作者描写得这样轻松幽默,就是歪曲现实了,对此你持什么观点?

我的观点: 问题争鸣争论话题答案多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能日本人派飞机来轰炸昆明,其实没有什么实际的军事意义,用意不过是吓唬吓唬昆明人,施加威胁,使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大的弹性的,不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很“皮实”了,对于任何猝然而来的灾难,都用一种“儒道互补”的精神对待之。这种“儒道互补”的真髓,即“不在乎”。这种“不在乎”精神,是永远征不服的。 素材运用一、课本素材点击文本战争对中国人的影响是什么呢?曾经看过张爱玲的《她从海上来》,剧情前半部分有一段写了张爱玲在家中的小黑屋里听外面空袭轰炸的声音,后来冒着战火逃出了小黑屋。描写很有种身临其境的感觉,于是想着,即使是外面正逢乱世,人们该过的日子还是要过的,照吃、照睡、照样要上厕所、谈恋爱、结婚、生孩子……想到这里,就豁然开朗,战争正是种突然而来的灾难,但是,中国人那种“不在乎”的精神,那种在俗世生活中自得其乐的入世态度,是我们中华民族坚韧生命力的体现。运用示例达观汪曾祺

汪曾祺一生经历了无数苦难和挫折,受过各种不公正的待遇,尽管如此,他始终保持平静旷达的心态,并且创造了积极、乐观、诗意的文学人生。二、课外素材1961年春天,刚刚摘掉右派帽子的汪曾祺一时没地方去,就留在了沙岭子农业科学研究所协助工作。所里交给他一项任务,到设在沽源的马铃薯研究站画一套马铃薯图谱。接到任务后,汪曾祺每天一早起来就到马铃薯地里掐一把花,几枝叶子,回到屋里,插在玻璃杯里,对着画它。他曾写过一首长诗,记叙这段漫长单调的生活,其中有两句是:“坐对一丛花,眸子炯如虎”。他居然真的写成了《中国马铃薯图谱》,可惜的是书稿在文革中被毁了。否则,他也可以留下一部像他的老师沈从文所著《中国古代服饰研究》那样的传世之作。我们不难想象在那个非正常的年代,汪曾祺经历了怎样的剧痛。身处逆境不以为苦,反以苦为乐,达观潇洒,随遇而安,这就是汪曾祺。【选材感言】人生自有一种闲散和随意,所有的伤痛和苦难在这样的高贵品格面前被稀释、被平复。贾平凹在一首诗中这样评价汪曾祺:“是一文狐,修炼成老精。” 这个充满智慧的老头儿被誉为是“中国最后一个士大夫”,他身上有一种文人雅士的闲适、恬淡和从容。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:选材、用材(二)作文命题:(2015·江苏)根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

智慧是一种经验,一种能力,一种境界……

如同大自然一样,智慧也有其自身的景象。农之月令

①汪曾祺先生写过《葡萄月令》,似乎只要缀上“月令”一词,便可以附庸先生的风雅,也能智慧一回。昨天是芒种,蚕老麦黄一伏时。庄稼人是要有智慧的,什么时候播种,什么时候收获,得有讲究,乱不得。(1)

②惊蛰了。1.选材准确

(1)作者在第①段中是如何为下文的选材做铺垫的?[先读佳作][思悟亮点]提示 作者用一句话“庄稼人是要有智慧的,什么时候播种,什么时候收获,得有讲究,乱不得”为下文张本。既点出了本文的关键词“智慧”,也总领了下文对庄稼人的智慧的描写。提示③“惊蛰”怎么看都是欣欣向荣的一个词。庄稼人要抽出时间“松土”,憋了一个冬天的黑土地,已经等不及了,急着出来透透气。春耕开始了(也有春分的说法)。

④从清明到端午,庄稼人就一直忙。浸稻芽,做秧畦,收油菜,育蚕种,讲究的就是一个“次序”。这是历朝历代传下来的规矩,几千年耕作经验的积淀与升华。(2)村中,要每家每户地仔细叮嘱。(2)第④段的素材是如何体现作者选材的准确性的?提示 作者在这里写出了人们农忙的“次序”和“规矩”,这种“次序”和“规矩”本身就是人们的智慧,很有针对性地证明了本文的观点。提示⑤“芒种”这个词真好听。

⑥大约在六月份,草莓地里会莫名其妙地生出许多不知名的小虫子。这种发现,谈不上智慧,只是一种经验之谈。不要着急,也不必时不时去看。待到乌猪子过江了,躲的、藏的虫们都会溜出来。用纸盒子小心翼翼地收好,放到远远的一处荒田里去。(4)(3)第⑦段的选材是如何体现作者选材的准确性的?提示 作者选择写自己的奶奶,引用奶奶的一句话,写出了老人看淡生死的大智慧,这种生活的智慧切合主题,选材很有针对性。⑦踩死它?哪能呢!庄稼人讲求佛性,相信生死来去自然,打扰不得。奶奶年纪大了,却不忌惮生死。“七十二,八十四。阎王不请自己去。”耕作了一辈子,奶奶竟有些看淡生死的大智慧了。(3)提示2.用材灵活

(4)作者用材的灵活性表现在哪些方面?提示 作文题目的关键词是“智慧”,作者选择写庄稼人,有难度。但是作者在用材时,都是以“智慧”作为切入口,把庄稼人的一笑一颦中的智慧闪光点都敏锐地捕捉到,呈现在文本里,这表现了作者用材的灵活性。提示⑧小孩自然没有这般境界。从桑叶腋间坠出的桑树果子,一大把一大把的,由青雪雪、黄澄澄、红扑扑、紫莹莹,变得晶莹透亮,乌紫乌紫的,像黑玉。桑叶伸伸展展,桑葚清清凉凉地在底下荫着凉着偷乐。小孩真馋!一个孩子像猫一样攀上树,吊弯树枝,底下的小孩便忙着摘桑葚。吃到嘴唇发紫,被妈妈拖着去河边洗。小孩也不忘显摆自己的聪明。

⑨夏至来了。提示 作者在本段写的是蚯蚓,作者用诙谐的笔墨写“这些蚯蚓也聪明得紧呢,这是一种本能”。这种聪明本身就是一种智慧,这种智慧是农耕文明特有的,质朴自然,表现了作者很高的写作能力。(5)第⑩段是如何表现作者用材的灵活性的?⑩田里要浸水。不大会儿,蚯蚓摇头晃脑地爬上田埂。又不大会儿,你再回来看看,田埂就满了。这些蚯蚓也聪明得紧呢,这是一种本能。水汽泱泱。(5)

?庄稼人将脚探入水中,凉丝丝的。田里有些许零星青白色的碎瓷片,也不要紧,庄稼人脚底的老茧厚着呢。还有水蛙,我们这里称“蚂蝗”,不再多提。傍晚,晚霞像火红的枫林漫天舒卷。提示?这是怎样的景象!

?大暑前三天后四天不能浇粪。

?有人瞧不起庄稼人的愚钝,我却不这么想。二十四节气,吃桑葚的孩子,还有我的奶奶,都是有些智慧的,就连大自然里的一花一草,一虫一鸟,又何尝没有智慧?

?真愿意做个庄稼人。本课结束

②坟茔( )

③真髓( )

④迟钝( )

⑤松脂( )

⑥楔入( )1.给下列加颜色的字注音

(1)单音字一、音正形准语言知识积累Diānyínɡsuǐdùnzhīxiē(2)多音字①间间隔( )

中间( )行业( )

出行( )②行③熟成熟( )

饭熟了( )jiàn

jiānhánɡ

xínɡshúshóu2.给下列形似字组词(1)副( )

幅( )一副对联

一幅画(2)慨( )

概( )感慨

大概(3)莹( )

萤( )

茔( )晶莹

萤火虫

坟茔(1)见机而作: _____________________

(2)仓皇失措: ___________________

(3)身无长物: ___________________

(4)闲情逸致: ___________

(5)卿卿我我: ___________________理解运用二、词语积累看到适当时机立即行动。匆忙慌张而不知所措。身上没有多余的东西。闲适的情致。形容男女间非常亲昵。判断下列加颜色成语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1) 老王在我们心中一直是个八面玲珑、见机而作的老滑头。( )

(2)听到警笛的长鸣,那伙歹徒仓皇失措地逃离了现场。( )√×这里应该用“见风使舵”。(3)他小时读书不用功,长大后又不努力工作,至今还是身无长物。( )

(4)同学们都在紧张地复习功课,谁还有闲情逸致去打台球呢?( )

(5)鲁迅和瞿秋白两个人卿卿我我,过从甚密。( )√×这里应该用“一事无成”。×只能用于男女之间。 (1)反应·反映

反应:机体受到体内或体外的刺激而引起相应的活动或变化;化学反应;原子核受到外力作用而发生变化;事情所引起的意见、态度或行动。反映:物体的形象反着映射到另一个物体上;比喻把客观事物的实质表现出来;把情况、意见等告诉上级或有关部门;通常指机体接受和回答客观事物影响的活动过程。

①学生们对这位新老师的课 冷淡。

②学生们把对这位新老师的课的意见 给校长。辨词填空反应反映(2)大概·大约·约莫

大概:大致的内容或情况;不十分精确的或不十分详尽的;表示不很准确的估计。大约:不十分精确的(数目);表示不很准确的估计。约莫:估计;大概。

这三个词都表示估计的意思。“大概”侧重表示不十分准确或不十分详尽的估计。“大约”侧重表示估计的数目不十分准确。“约莫”侧重表示对数目或时间的估计。

①逻辑推理有此妙用, 是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。

②从花开到果子成熟, 得三个月,看来我是等不及在这儿吃鲜荔枝了。

③ 一袋烟的工夫,老人又转了回来。大概大约约莫课外名句

(1)我不爱逛商店,爱逛菜市。看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦。……做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后,我只是每样尝两筷,然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来,愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。

(2)人生如梦,我投入的却是真情。世界先爱了我,我不能不爱它。

(3)现在,这里是日常生活。人来,人往。公共汽车斜驶过来,轻巧地进了站。冰糖葫芦。邮筒。鲜花店的玻璃上结着水汽,一朵红花清晰地突现出来,从恍惚的绿影的后面。狐皮大衣,铜鼓。炒栗子的香气。

(4)人到极其无可奈何的时候,往往会生出这种比悲号更为沉痛的滑稽感。三、名言警句一、作者简介文本常识积累汪曾祺,江苏高邮人,1920年3月5日出生,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。 被誉为“抒情的人道主义者”“中国最后一个纯粹的文人”“中国最后一个士大夫”。汪曾祺在短篇小说创作上颇有成就,对戏剧与民间文艺也有深入钻研。

代表作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。二、背景展示西南联大是抗战时期由国立清华大学、国立北京大学和私立南开大学联合组成的一所大学。从1937年在长沙建立临时大学,后迁昆明,到1946年7月返回北方,前后共计几年时间。西南联合大学是抗日战争时期出现的一所特殊大学,带有一定的偶然性,但西南联大在烽火连天的战争岁月里,为战时中国和今后培养了大批人才。西南联大是由北方两所著名大学联合而成,而这三所大学也可以说是当时中国最优秀的大学。我们熟知的著名人物如梅贻琦、沈从文、金岳霖、闻一多、周培源、杨振宁等等,他们都在西南联大任教或求过学。精读研析 —— 读课文题点,析思路明答案教师用书独有学习目标课堂导语脉络梳理学习目标1.理解并学习身处逆境而泰然自若的心态,体会面对困境仍乐观的精神。

2.感悟作者幽默的语言风格。

3.思考汪曾祺先生及西南联大师生“不在乎”的人生态度从何而来。课堂导语同学们,假如现在是战争年代,当传来连续不断的警报时,你的第一反应是什么?(躲、藏、逃等)那么,让我们一起回到三十年代,看看西南联大的师生是如何面对警报的。脉络梳理跑警报类型历史教授讲课→昆明警报多→何为“跑警报”人们镇定从容“不在乎”的精神永远征不服地点故事预行警报 正常上课

空袭警报 才动身

紧急警报 从来不仓皇失措马尾松林 小吃

横断山沟 对联侯姓同学送伞

哲学研究生捡金子

金先生带情书

不跑警报下列对课文内容的分析和理解,正确的两项是

A.教授问学生上节课讲到哪里了,一女学生回答讲到“现在已经有空袭警报,我

们下课”,教授是渊博而率性的,女学生则是认真到了迂腐的地步。

B.“厚厚的干了的松毛”“很重的松脂气味”“晒着从松枝间漏下的阳光”“仰面

看松树上面的蓝得要滴下来的天空”是作者在跑警报过程中发出的真实的感叹。

C.这篇散文是回忆性文章,看起来似乎很“散”,很随意,有一种“闲谈”风格。

但篇章结构、起承转合之间又是别具匠心,“文气”通畅。

D.作者细致介绍驿道、马锅头和吹口哨的吹法及呈贡调的内容,其实与跑警报无

关,可以删去,不影响课文内容的整体性。

E.与空袭警报有关的小山沟,防空洞上的两副对联,一语双关,妙笔生花,更让

我们体会到西南联大师生面对警报的闲情逸致,浪漫情怀。整体感知解析答案√√解析 A项“女学生则是认真到了迂腐的地步”理解偏颇,作者在这里对女学生没有嘲讽的意思,反而有些可爱的意味。

B项“是作者在跑警报过程中发出的真实的感叹”理解偏颇,这是作者苦中作乐,用诙谐幽默的笔墨写出的感叹。

D项“其实与跑警报无关,可以删去”理解错误,作者不惜笔墨对马锅头的装束进行了详尽的描述,马帮押运时,面对沿途的艰难和不测却是如此的沉稳、乐观,再一次让我们感受到民族的“不在乎”精神。1.跑警报时,西南联大师生的表现、精神风貌各不相同,但也有相同点。请体味他们的相同点并概括。

2.作者说我们中国人生于忧患,已经很“皮实”了,“皮实”与“麻木”有什么区别? 课堂互动答案 不在乎、皮实、悠闲自在、从容不迫、镇定自若、蔑视、乐观、泰然自若等等。答案答案 皮实是一种面对逆境时的韧性,仍对生活、对未来抱有希望;而麻木则是一种最大的悲哀。本文的中国人在空袭的阴影笼罩下,依然表现出一种对生活的热情,他们的这种“皮实”正是我们民族的象征。答案 从这一问一答中可以看出一种风趣、幽默:风趣在雷先生的大师风范,对所教学科的熟稔程度;幽默在女学生记笔记详细到与学科内容无关的话全记录,其记录速度很快,然而答非所问。3.品读下列语句,体味其幽默诙谐的特点。

(1)西南联大有一位历史系的教授,——听说是雷海宗先生,他开的一门课因为讲授多年,已经背得很熟,上课前无须准备;下课了,讲到哪里算哪里,他自己也不记得。每回上课,都要先问学生:“我上次讲到哪里了?”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学,笔记记得最详细,一句不落。雷先生有一次问她:“我上一课最后说的是什么?”这位女同学打开笔记夹,看了看,说:“您上次最后说:‘现在已经有空袭警报,我们下课。’”答案(2)女同学乐于有人伺候,男同学也正好殷勤照顾,表现一点骑士风度。正如孙悟空在高老庄所说:“一来医得眼好,二来又照顾了郎中,这是凑四合六的买卖。” 答案 把男女同学恋爱时男性的风度与女性的矜持用孙悟空的话做了解释,很是诙谐。答案(3)有一位哲学系的研究生曾经作了这样的逻辑推理:有人带金子,必有人会丢掉金子,有人丢金子,就会有人捡到金子,我是人,故我可以捡到金子。因此,他跑警报时,特别是解除警报以后,他每次都很留心地巡视路面。他当真两次捡到过金戒指!逻辑推理有此妙用,大概是教逻辑学的金岳霖先生所未料到的。答案 逻辑学用在跑警报时捡金子上,可谓是活学活用,幽默风趣。答案(4)大概是上了吴雨僧先生的《红楼梦》的课,受了影响。侯兄送伞,已成定例。警报下雨,一次不落。名闻全校,贵在有恒。答案 “已成定例”与“贵在有恒”两个四字成语本来是古典的、正式的书面用法,有郑重其事的意味,但用在这里写一个日常的、生活化的情感故事,平添了幽默风味。答案答案 作者在这里不是歪曲现实。飞机空袭是一件恐怖的事情,作者却追求一种轻松的、幽默的风格,一连串地写了许多轻松的故事,使幽默随着不和谐感的强化而强化。读者也可能发出疑问,在这样的民族灾难面前,作家怎么能够幽默得起来,轻松得起来?但文中对此是有交代的,因为没有太大的伤亡,所以才幽默得起来,如果每一次都是血肉横飞,尸横遍野,这样轻松幽默就是歪曲现实了。抗战期间,日本空袭有过多少次,无法统计,但也有血肉横飞,一片焦土的印象,本文中我们感受到的却是诗意,作者描写得这样轻松幽默,就是歪曲现实了,对此你持什么观点?

我的观点: 问题争鸣争论话题答案多读厚积 —— 读素材美文,积素养提技能日本人派飞机来轰炸昆明,其实没有什么实际的军事意义,用意不过是吓唬吓唬昆明人,施加威胁,使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大的弹性的,不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很“皮实”了,对于任何猝然而来的灾难,都用一种“儒道互补”的精神对待之。这种“儒道互补”的真髓,即“不在乎”。这种“不在乎”精神,是永远征不服的。 素材运用一、课本素材点击文本战争对中国人的影响是什么呢?曾经看过张爱玲的《她从海上来》,剧情前半部分有一段写了张爱玲在家中的小黑屋里听外面空袭轰炸的声音,后来冒着战火逃出了小黑屋。描写很有种身临其境的感觉,于是想着,即使是外面正逢乱世,人们该过的日子还是要过的,照吃、照睡、照样要上厕所、谈恋爱、结婚、生孩子……想到这里,就豁然开朗,战争正是种突然而来的灾难,但是,中国人那种“不在乎”的精神,那种在俗世生活中自得其乐的入世态度,是我们中华民族坚韧生命力的体现。运用示例达观汪曾祺

汪曾祺一生经历了无数苦难和挫折,受过各种不公正的待遇,尽管如此,他始终保持平静旷达的心态,并且创造了积极、乐观、诗意的文学人生。二、课外素材1961年春天,刚刚摘掉右派帽子的汪曾祺一时没地方去,就留在了沙岭子农业科学研究所协助工作。所里交给他一项任务,到设在沽源的马铃薯研究站画一套马铃薯图谱。接到任务后,汪曾祺每天一早起来就到马铃薯地里掐一把花,几枝叶子,回到屋里,插在玻璃杯里,对着画它。他曾写过一首长诗,记叙这段漫长单调的生活,其中有两句是:“坐对一丛花,眸子炯如虎”。他居然真的写成了《中国马铃薯图谱》,可惜的是书稿在文革中被毁了。否则,他也可以留下一部像他的老师沈从文所著《中国古代服饰研究》那样的传世之作。我们不难想象在那个非正常的年代,汪曾祺经历了怎样的剧痛。身处逆境不以为苦,反以苦为乐,达观潇洒,随遇而安,这就是汪曾祺。【选材感言】人生自有一种闲散和随意,所有的伤痛和苦难在这样的高贵品格面前被稀释、被平复。贾平凹在一首诗中这样评价汪曾祺:“是一文狐,修炼成老精。” 这个充满智慧的老头儿被誉为是“中国最后一个士大夫”,他身上有一种文人雅士的闲适、恬淡和从容。

【请你思考】你觉得该素材能运用到哪类话题文章中?美文深读核心亮点:选材、用材(二)作文命题:(2015·江苏)根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

智慧是一种经验,一种能力,一种境界……

如同大自然一样,智慧也有其自身的景象。农之月令

①汪曾祺先生写过《葡萄月令》,似乎只要缀上“月令”一词,便可以附庸先生的风雅,也能智慧一回。昨天是芒种,蚕老麦黄一伏时。庄稼人是要有智慧的,什么时候播种,什么时候收获,得有讲究,乱不得。(1)

②惊蛰了。1.选材准确

(1)作者在第①段中是如何为下文的选材做铺垫的?[先读佳作][思悟亮点]提示 作者用一句话“庄稼人是要有智慧的,什么时候播种,什么时候收获,得有讲究,乱不得”为下文张本。既点出了本文的关键词“智慧”,也总领了下文对庄稼人的智慧的描写。提示③“惊蛰”怎么看都是欣欣向荣的一个词。庄稼人要抽出时间“松土”,憋了一个冬天的黑土地,已经等不及了,急着出来透透气。春耕开始了(也有春分的说法)。

④从清明到端午,庄稼人就一直忙。浸稻芽,做秧畦,收油菜,育蚕种,讲究的就是一个“次序”。这是历朝历代传下来的规矩,几千年耕作经验的积淀与升华。(2)村中,要每家每户地仔细叮嘱。(2)第④段的素材是如何体现作者选材的准确性的?提示 作者在这里写出了人们农忙的“次序”和“规矩”,这种“次序”和“规矩”本身就是人们的智慧,很有针对性地证明了本文的观点。提示⑤“芒种”这个词真好听。

⑥大约在六月份,草莓地里会莫名其妙地生出许多不知名的小虫子。这种发现,谈不上智慧,只是一种经验之谈。不要着急,也不必时不时去看。待到乌猪子过江了,躲的、藏的虫们都会溜出来。用纸盒子小心翼翼地收好,放到远远的一处荒田里去。(4)(3)第⑦段的选材是如何体现作者选材的准确性的?提示 作者选择写自己的奶奶,引用奶奶的一句话,写出了老人看淡生死的大智慧,这种生活的智慧切合主题,选材很有针对性。⑦踩死它?哪能呢!庄稼人讲求佛性,相信生死来去自然,打扰不得。奶奶年纪大了,却不忌惮生死。“七十二,八十四。阎王不请自己去。”耕作了一辈子,奶奶竟有些看淡生死的大智慧了。(3)提示2.用材灵活

(4)作者用材的灵活性表现在哪些方面?提示 作文题目的关键词是“智慧”,作者选择写庄稼人,有难度。但是作者在用材时,都是以“智慧”作为切入口,把庄稼人的一笑一颦中的智慧闪光点都敏锐地捕捉到,呈现在文本里,这表现了作者用材的灵活性。提示⑧小孩自然没有这般境界。从桑叶腋间坠出的桑树果子,一大把一大把的,由青雪雪、黄澄澄、红扑扑、紫莹莹,变得晶莹透亮,乌紫乌紫的,像黑玉。桑叶伸伸展展,桑葚清清凉凉地在底下荫着凉着偷乐。小孩真馋!一个孩子像猫一样攀上树,吊弯树枝,底下的小孩便忙着摘桑葚。吃到嘴唇发紫,被妈妈拖着去河边洗。小孩也不忘显摆自己的聪明。

⑨夏至来了。提示 作者在本段写的是蚯蚓,作者用诙谐的笔墨写“这些蚯蚓也聪明得紧呢,这是一种本能”。这种聪明本身就是一种智慧,这种智慧是农耕文明特有的,质朴自然,表现了作者很高的写作能力。(5)第⑩段是如何表现作者用材的灵活性的?⑩田里要浸水。不大会儿,蚯蚓摇头晃脑地爬上田埂。又不大会儿,你再回来看看,田埂就满了。这些蚯蚓也聪明得紧呢,这是一种本能。水汽泱泱。(5)

?庄稼人将脚探入水中,凉丝丝的。田里有些许零星青白色的碎瓷片,也不要紧,庄稼人脚底的老茧厚着呢。还有水蛙,我们这里称“蚂蝗”,不再多提。傍晚,晚霞像火红的枫林漫天舒卷。提示?这是怎样的景象!

?大暑前三天后四天不能浇粪。

?有人瞧不起庄稼人的愚钝,我却不这么想。二十四节气,吃桑葚的孩子,还有我的奶奶,都是有些智慧的,就连大自然里的一花一草,一虫一鸟,又何尝没有智慧?

?真愿意做个庄稼人。本课结束