2018版高中语文第三单元走进自然第6课《荷塘月色》学案鲁人版必修1

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第三单元走进自然第6课《荷塘月色》学案鲁人版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 255.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-29 08:01:02 | ||

图片预览

文档简介

荷塘月色

最大的苹果

一天,哲学家苏格拉底的3个学生向他请教:怎样才能得到幸福爱情。苏格拉底带着学生来到了一片苹果园,对他们说:“你们依次到果园里摘苹果,有两个要求:一是每个人只能摘一个苹果,摘了就不能丢;二是只能向前,不能往回走。最后谁摘到的苹果最大谁就能体会其中的道理了。”苏格拉底说完便到果园的对面等候他们。

第一个学生走进果园,快速地在附近找了个最大的苹果摘了下来。可是当他越往前走就越是后悔,因为前面的苹果更大。到了终点,他痛苦地说:“我摘得太早了,好多机会都错过了。”

第二个学生走进果园后看到好多大大的苹果,但是他在心里对自己说前面肯定还有更大的。就这样走呀走呀,眼看就要走出果园了,便在慌乱的情况下随便摘了一个。他懊悔地说:“我摘得太晚了,好多都错过了。”

最后一个学生吸取了前两个人的教训。他走进果园后,先用前1/3的路程观看,选出了1/3路程中最大的作为选择的标准;在后面2/3的路程里只要看到比之前的标准大的他就摘。果然没走多远他就见到比之前标准大的苹果,于是赶紧摘了下来,然后闭上眼一口气跑向终点,到了终点他才慢慢地睁开了眼睛。第三个学生摘的苹果是最大的。

微感言:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

?内省不疚,夫何忧何惧?——《论语·颜渊》

赏读:自省之后,问心无愧,还有什么可忧愁和害怕的呢?这说明,我们自省之后,如果没有过错,心里当然很高兴,如果发现了过错,立即改正,心情也是愉快的。

人有过而能自知者鲜矣,知过而能内自讼者为尤鲜。能内自讼,则其悔悟深切而能改必矣。——朱熹《四书集注》

赏读:能够认识到自己有了过错的人是不多见的,知道自己的过错而又能出自内心反省的人更少。能够进行自我反省,那么就会感到后悔并深刻醒悟,因而一定能改正错误。这说明,只有通过自我反省,才可能使人们真正地改

有大人者,正己而物正者也。——《孟子·尽心上》

赏读:圣人只有修养自己,然后才能把事情安排得井井有条。这说明,“修养自己”是把事情处理好的前提条件。

知不足,然后能自反也。——《礼记·学记》

赏读:知道自己的缺点,然后才能自我反省。这要求我们对自身的缺点和不足有充分的认识。

一、作家作品

朱自清(1898~1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。1920年自北京大学哲学系毕业。1928年出版散文集《背影》,1931年8月,朱自清留学英国,进修语言学和英国文学;后又漫游欧洲五国;1932年7月回国,任清华大学中国文学系主任。抗日战争爆发后,朱自清随清华大学南下昆明,任北京大学、清华大学、南开大学合并的西南联合大学中国文学系主任,并当选中华全国文艺界抗敌协会理事。在抗日战争的艰苦岁月里,他不顾生活清贫,以认真严谨的态度从事教学和文学研究,曾与叶圣陶合著《国文教学》等书。抗战胜利后,国民党政府发动内战、镇压民主运动的倒行逆施,特别是1946年7月,好友李公朴、闻一多的先后遇害,都使他震动和悲愤。他不顾个人安危,出席成都各界举行的李、闻惨案追悼大会,并报告闻一多生平事迹。1946年10月,他从四川回到北平,11月担任“整理闻一多先生遗著委员会”召集人。经过漫长曲折的道路,在黑暗现实的教育和爱国民主运动的推动下,他终于成为坚定的革命民主主义战士。在反饥饿、反内战的实际斗争中,他身患严重的胃病,仍签名于《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,并嘱告家人不买配售面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。1948年8月病逝于北京。

他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现了我们民族的英雄气概”。

主要作品有《雪朝》《踪迹》《背影》《欧游杂记》《你我》《精读指导举隅》《略读指导举隅》《国文教学》《诗言志辨》《新诗杂话》《标准与尺度》《论雅俗共赏》。

人如玉,温其人

在中国现代文学的历史长河中,可谓是大师璀璨,名家耀眼,其中,朱自清先生以其笔下繁富绚丽的物象和精致巧妙的构思,借助通感、比喻、拟人等多种修辞手法,建构起新文学的标准美文。朱先生满身散发着诗人的书卷气,英俊儒雅潇洒中自有一种不可言说的忧郁。先生的文章,不是曲高和寡,更不是小资情调的无病呻吟、士大夫式的故作高深闲情,而是一次心灵与智慧的洗礼与熏陶,扑面而来的是通俗明了的语言,风度翩翩、从容不迫地将各地人物风俗、奇趣异志以及个人的思想感情娓娓道来,温润如玉,平易近人,美不胜收。

抗战的隆隆炮声打破了他宁静的书斋生活,闻一多先生被国民党反动派暗杀更使得他彻底清醒,从一个彷徨的“小资产阶级”知识分子成为没有丝毫媚骨的革命民主主义战士。

先生的一生,有过苦闷彷徨感伤,更有过呐喊抗争战斗,他以独拔于世的散文创作,成为“美文学”的圭臬。

毛泽东在他的《别了,司徒雷登》一文中,曾给朱自清先生以高度评价:“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。朱自清先生一生淡泊名利,洁身自爱,铁骨铮铮,高风亮节,实为知识分子的典范。正因为如此,朱自清先生在世人和他的子女心目中一直被视为一位“真君子”。

二、写作背景

1927年7月,蒋介石和汪精卫分别发动“四·一二”和“七·一五”两次反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,处于苦闷彷徨之中,看不清前进的方向。作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界。在创作本文之前,作者曾积极投身于五四新文化运动,是五四新文化运动的一员干将。五四新文化运动热闹了一阵子之后,于1925年前后进入了低潮期。对此朱自清必然有所失落、有所彷徨。这一点也曲折地在《荷塘月色》中反映了出来。

三、基础梳理

1.给加点的字注音

①煤屑( ) ②沾裳( ) ③蓊郁( )

④踱着( ) ⑤弥望( ) ⑥袅娜( )

⑦敛裾( ) ⑧颤动( ) ⑨脉脉( )

⑩酣眠( ) ?参差( ) ?媛女( )

答案 ①xiè ②chánɡ ③wěnɡ ④duó ⑤mí ⑥niǎonuó ⑦jū ⑧chàn ⑨mò ⑩hān ?cēncī ?yuàn

2.辨形组词

① ②

③ ④

⑤ ⑥

答案 ①僻/癖/辟/圮 ②缀/辍/掇 ③渺/缈 ④谐/揩 ⑤袅/枭/凫 ⑥泄/泻/绁

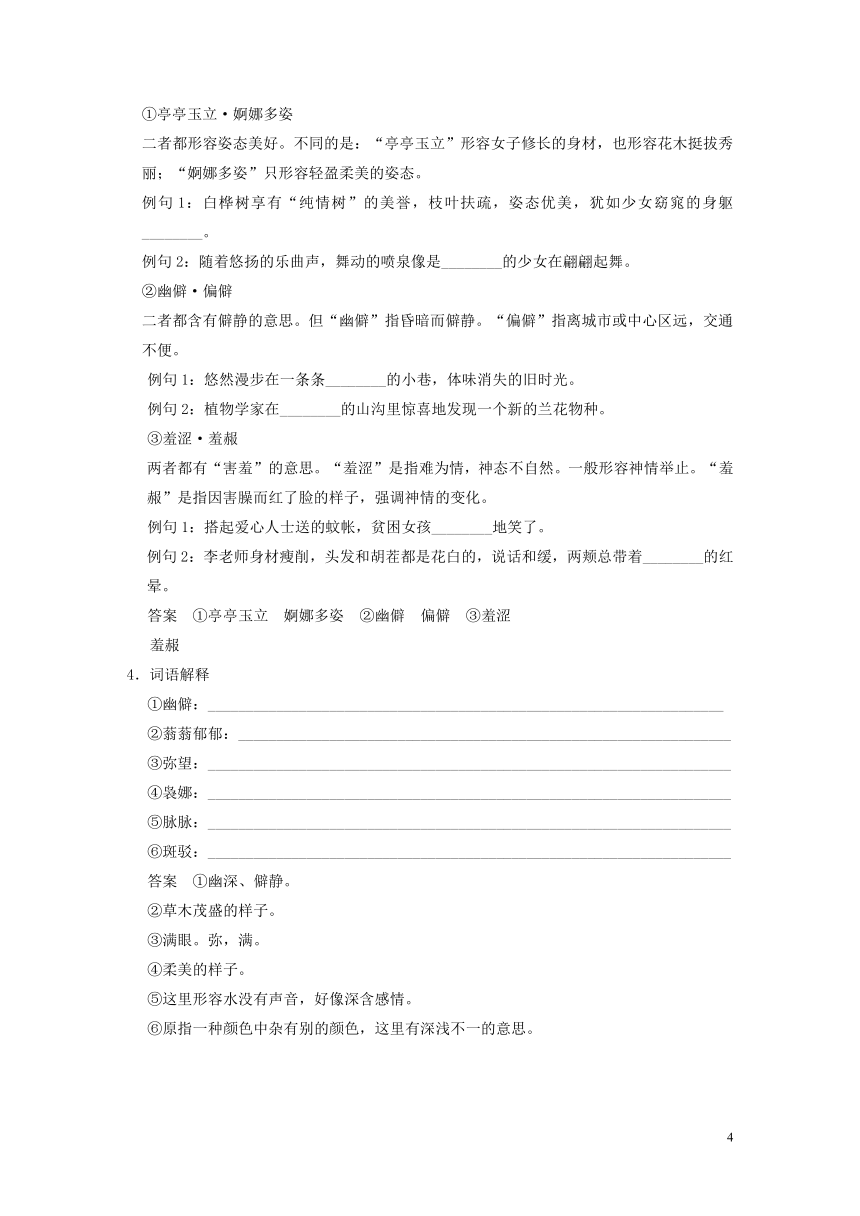

3.近义词辨析

①亭亭玉立·婀娜多姿

二者都形容姿态美好。不同的是:“亭亭玉立”形容女子修长的身材,也形容花木挺拔秀丽;“婀娜多姿”只形容轻盈柔美的姿态。

例句1:白桦树享有“纯情树”的美誉,枝叶扶疏,姿态优美,犹如少女窈窕的身躯________。

例句2:随着悠扬的乐曲声,舞动的喷泉像是________的少女在翩翩起舞。

②幽僻·偏僻

二者都含有僻静的意思。但“幽僻”指昏暗而僻静。“偏僻”指离城市或中心区远,交通不便。

例句1:悠然漫步在一条条________的小巷,体味消失的旧时光。

例句2:植物学家在________的山沟里惊喜地发现一个新的兰花物种。

③羞涩·羞赧

两者都有“害羞”的意思。“羞涩”是指难为情,神态不自然。一般形容神情举止。“羞赧”是指因害臊而红了脸的样子,强调神情的变化。

例句1:搭起爱心人士送的蚊帐,贫困女孩________地笑了。

例句2:李老师身材瘦削,头发和胡茬都是花白的,说话和缓,两颊总带着________的红晕。

答案 ①亭亭玉立 婀娜多姿 ②幽僻 偏僻 ③羞涩

羞赧

4.词语解释

①幽僻:____________________________________________________________________

②蓊蓊郁郁:_________________________________________________________________

③弥望:_____________________________________________________________________

④袅娜:_____________________________________________________________________

⑤脉脉:_____________________________________________________________________

⑥斑驳:_____________________________________________________________________

答案 ①幽深、僻静。

②草木茂盛的样子。

③满眼。弥,满。

④柔美的样子。

⑤这里形容水没有声音,好像深含感情。

⑥原指一种颜色中杂有别的颜色,这里有深浅不一的意思。

一、文本助读

【内容概览】

《荷塘月色》是现代抒情散文的名篇。文章写了荷塘月色美丽的景象,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为后人留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。寄托了作者一种向往于未来的政治思想,也寄托了作者对荷塘月色的喜爱之情

【结构图示】

二、小组合作

1.阅读第一段。怎样理解“这几天心里颇不宁静”?

答:________________________________________________________________________

答案 一般都认为,这句是“文眼”,确立了全文的感情基调。所谓“文眼”,是我国散文创作的经验总结。古人说:“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现。起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

【考点链接】

理解重要句子的含意

解读:一般说来,就内容而言,中心句是重要的句子。在议论文中,表述中心论点、分论点的句子是重要句子;在记叙文中,揭示文章中心或主旨的句子是重要句子;在说明文中,点示话题或集中表述事物特征或事理的句子是重要句子。

指津:可以从以下几个方面入手解题。

1.抓关键词语来答题。对句子的理解,更多的时候,要善于抓住句中的关键词语,结合上下文段,挖掘出它们的语境意义。句子里的关键词有以下几个特点:(1)句中的特定称谓,(2)句中的指示代词,(3)句中的动词和修饰语,(4)运用了修辞的词语。

2.从分析句子的结构入手。句子是怎样构成的?如果是单句,哪是主干?哪是枝叶?如果是复句,有几个层次?相互之间的关系是什么?确认句子的结构,可以帮助我们掌握句子的含意。

3.从分析句子在文中的位置入手。从句子在文章中的位置和作用来看,大致有以下几种情况:首句,一般具有点明主旨,总领全文的作用,还可为后文提出观点或引出主要人物、事件作铺垫;还可点题以及交代起因或缘由;过渡句,多出现在文章的中间部分,在结构上起承上启下的作用,在内容上起转换或逐层深入的作用;段首段尾句,多能对本段内容进行总领和总结。

4.从分析表达特点入手。有些句子打破常规,采用超常的组合方式;有些句子运用了一定的表现手法;有些句子运用了一定的修辞技巧,这就构成了表达的特点。对这些句子就要从分析它们的表达特点入手,认定它们运用了怎样的手法或技巧,进而揣摩它们的表达目的或表达效果。这样,就会对句子有较深刻的理解。

2.背诵第四段。鉴赏本段景物特色及语言技巧,填写表格。

描写景物

景物特点

艺术手法

表达效果

荷塘

曲曲折折

叠词

突出广度

荷叶

田田

叠词

突出密度

①

比喻

以动写静,写出了高而圆的风姿

荷花

袅娜

拟人

②

羞涩

拟人

含苞欲放的娇美情态

③

比喻

晶莹剔透地闪光,暗写月光柔和

星星

比喻

忽明忽暗地闪光,暗写月光柔和

美人

比喻

纤尘不染的美质

荷香

远处高楼上

渺茫的歌声

④

⑤

荷波

闪电

比喻

突出快速

⑥

脉脉

拟人

默而有深情

答案 ①像亭亭的舞女的裙 ②饱满的花朵姿态柔美 ③明珠 ④通感 ⑤将嗅觉形象诉诸听觉形象,时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾,扩大意境,烘托环境幽雅、宁静,这是月夜独处的独特感受 ⑥流水

【考点链接】

通感与比喻的区别

通感是将听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉相互沟通、交融起来的一种修辞方式。例如:

一个可爱的小女孩说:“我最喜欢睡妈妈晒过的被子了,因为里面有阳光的味道!”

这里的阳光是用鼻子闻出来的,而不是用眼睛看见的,就叫通感。

“通感”作为一种文学描写手法是钱钟书先生首先提出来的,以后被一些修辞学家定为一种辞格,也有人把它称之为“移觉”。通感是视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉互为转移、把一种感官的感觉移到另一感官上的表现手法。

比喻和通感有共同之处,都是把甲事物比做乙事物,都常常用“仿佛”“如”把两种事物联系在一起,形式上很相像,但比喻和通感不是同一种修辞方法,主要有以下三点区别:

(1)目的作用不同:比喻是为了把抽象的说得具体,把生疏的说得熟悉,把深奥的说得通俗。通感不具备这个特点,例如把“塘中的月色”比喻成“梵婀玲上奏着的名曲”,并没有比原来更具体、更熟悉、更通俗。

(2)感受的侧重点不同:比喻着重从读者的角度考虑,运用比喻是为了唤起大家共同的感受;通感着重从个人角度考虑,运用通感是为了表达作家在特定条件下个人的特殊感受。

(3)文体色彩不同:比喻适合于一般文体,通感具有较浓的文学色彩。

3.背诵第五段。作者选用了哪些动词来描写月光?有什么好处?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)“泻”,照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

(2)“浮”,水气轻轻升腾,慢慢扩散,弥漫,以动景写静景,以“青雾”衬“月光”,表现了月光的朦胧、淡雅。

(3)“洗”,“牛乳”的比喻承上文“泻”字而来,一个“洗”字表现了月光洁白柔和而又鲜艳欲滴。

(4)“笼”、“梦”的比喻承上文“浮”字而来,一个“笼”字表现了月光下叶子与花的轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

三、师生探究

月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲情景和记起《西洲曲》的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答:________________________________________________________________________

答案 从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的。刚游完荷塘,由荷花想到采莲,这顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可惜我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。这两处内容犹如两幅画图,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因所在,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

一、文本审美

(1)寓情于景,情景交融。

本文在写景、抒情的结合上有独到之处。作者以自然的美反衬社会的丑。在对自然美的描写和赞美中,渗透着自己孤高的情志、深沉的感慨和对美好自由的向往。在苦闷中的作者“难得后来片刻逍遥”,欣赏荷塘月色的淡淡喜悦中,夹杂着作者不满黑暗现实但又无法超脱现实的淡淡的哀愁,正是这个基调给优美的荷塘月色披上了一件朦胧恬静的轻纱。作者的感情和景物的色彩融合无间。

(2)运用比喻,形象生动。

本文突出地运用比喻,常常是连着用,成串地用,这就可以从多种角度、多方面去加强描写对象的具体性、形象性、生动性,唤起读者诗意的联想和想象。如第五节中描写月光沐浴下的荷叶和荷花,连用两个比喻“似牛乳”、“似轻纱”,淋漓尽致地表现出月光下的荷叶和荷花那种飘渺轻柔的姿容。至于第四节、第五节中被当代语言学家改名为“通感”或“移觉”的两个比喻,更是妙不可言。

(3)用词精当,富于表现力。

本文用词准确鲜明生动,表现在两点上:一是动词的选择一丝不苟,煞费苦心。如第四节中“点缀”、“挨”,第五节中“浮”、“泻”等用得极其贴切。二是叠字形容词的匠心运用。

全文共用二十六个叠字,有二字叠(AA)、三字叠(ABB)、四字叠(AABB)。很短的散文中大量运用叠字,丝毫不觉复沓,这主要是作者喜欢运用这种叠字来表现事物的特征和姿态,使得文章写景必豁人耳目,抒情必沁人心脾,同时也是为了使行文舒缓,读来富有节奏感。

二、写法迁移

【角度】周敦颐的《爱莲说》中,荷花是高洁、朴素、庄重的,我们可以从“出淤泥而不染”、“濯清涟而不妖”这两个句子体会得到;朱自清的《荷塘月色》中,月色下荷叶像舞女的裙,荷花像明珠,像星星,像刚出浴的美人。

【我来练笔】

请你选择一个角度写一段描写荷花的文字,300字左右。

答:________________________________________________________________________

答案示例

最先扑入我眼帘的是那绵延无边的绿色,纤纤的莲茎顶着团团的莲叶,在微风中,就像东北二人转手里旋捻舒展的舞帕,叶大大小小地错落着,相拥着、并肩着向上举着一蓬蓬绿意正酣的春色。蹲下身来,细细品玩这漫无边际的春,那田田的莲叶,绵绵地温柔着,给人以质朴敦厚的印象,叶面上的纵纵横横、蜿蜿蜒蜒的脉络,似乎是她们生命的轨迹,或是扫描她们情感涟漪的心灵之路,也许她不愿我凝目,因为她不愿接受人们对她的美饰或者评忆。她素来就是平凡的一叶,来这世界就是为送一掬春光的,所以,她不愿别人扰了她短暂而平静的生活、抑或正在孕育的梦想。所以一阵绿风袅袅来临的时机,她从我的凝想中,轻巧地抽身而去,回到她的家园,留给我一手的春色。我突然释怀在她们的家族中,她是绿叶就是要扶住血脉相连不断生长的生命之花。

最大的苹果

一天,哲学家苏格拉底的3个学生向他请教:怎样才能得到幸福爱情。苏格拉底带着学生来到了一片苹果园,对他们说:“你们依次到果园里摘苹果,有两个要求:一是每个人只能摘一个苹果,摘了就不能丢;二是只能向前,不能往回走。最后谁摘到的苹果最大谁就能体会其中的道理了。”苏格拉底说完便到果园的对面等候他们。

第一个学生走进果园,快速地在附近找了个最大的苹果摘了下来。可是当他越往前走就越是后悔,因为前面的苹果更大。到了终点,他痛苦地说:“我摘得太早了,好多机会都错过了。”

第二个学生走进果园后看到好多大大的苹果,但是他在心里对自己说前面肯定还有更大的。就这样走呀走呀,眼看就要走出果园了,便在慌乱的情况下随便摘了一个。他懊悔地说:“我摘得太晚了,好多都错过了。”

最后一个学生吸取了前两个人的教训。他走进果园后,先用前1/3的路程观看,选出了1/3路程中最大的作为选择的标准;在后面2/3的路程里只要看到比之前的标准大的他就摘。果然没走多远他就见到比之前标准大的苹果,于是赶紧摘了下来,然后闭上眼一口气跑向终点,到了终点他才慢慢地睁开了眼睛。第三个学生摘的苹果是最大的。

微感言:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

?内省不疚,夫何忧何惧?——《论语·颜渊》

赏读:自省之后,问心无愧,还有什么可忧愁和害怕的呢?这说明,我们自省之后,如果没有过错,心里当然很高兴,如果发现了过错,立即改正,心情也是愉快的。

人有过而能自知者鲜矣,知过而能内自讼者为尤鲜。能内自讼,则其悔悟深切而能改必矣。——朱熹《四书集注》

赏读:能够认识到自己有了过错的人是不多见的,知道自己的过错而又能出自内心反省的人更少。能够进行自我反省,那么就会感到后悔并深刻醒悟,因而一定能改正错误。这说明,只有通过自我反省,才可能使人们真正地改

有大人者,正己而物正者也。——《孟子·尽心上》

赏读:圣人只有修养自己,然后才能把事情安排得井井有条。这说明,“修养自己”是把事情处理好的前提条件。

知不足,然后能自反也。——《礼记·学记》

赏读:知道自己的缺点,然后才能自我反省。这要求我们对自身的缺点和不足有充分的认识。

一、作家作品

朱自清(1898~1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898年生于江苏东海。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。1920年自北京大学哲学系毕业。1928年出版散文集《背影》,1931年8月,朱自清留学英国,进修语言学和英国文学;后又漫游欧洲五国;1932年7月回国,任清华大学中国文学系主任。抗日战争爆发后,朱自清随清华大学南下昆明,任北京大学、清华大学、南开大学合并的西南联合大学中国文学系主任,并当选中华全国文艺界抗敌协会理事。在抗日战争的艰苦岁月里,他不顾生活清贫,以认真严谨的态度从事教学和文学研究,曾与叶圣陶合著《国文教学》等书。抗战胜利后,国民党政府发动内战、镇压民主运动的倒行逆施,特别是1946年7月,好友李公朴、闻一多的先后遇害,都使他震动和悲愤。他不顾个人安危,出席成都各界举行的李、闻惨案追悼大会,并报告闻一多生平事迹。1946年10月,他从四川回到北平,11月担任“整理闻一多先生遗著委员会”召集人。经过漫长曲折的道路,在黑暗现实的教育和爱国民主运动的推动下,他终于成为坚定的革命民主主义战士。在反饥饿、反内战的实际斗争中,他身患严重的胃病,仍签名于《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》,并嘱告家人不买配售面粉,始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。1948年8月病逝于北京。

他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现了我们民族的英雄气概”。

主要作品有《雪朝》《踪迹》《背影》《欧游杂记》《你我》《精读指导举隅》《略读指导举隅》《国文教学》《诗言志辨》《新诗杂话》《标准与尺度》《论雅俗共赏》。

人如玉,温其人

在中国现代文学的历史长河中,可谓是大师璀璨,名家耀眼,其中,朱自清先生以其笔下繁富绚丽的物象和精致巧妙的构思,借助通感、比喻、拟人等多种修辞手法,建构起新文学的标准美文。朱先生满身散发着诗人的书卷气,英俊儒雅潇洒中自有一种不可言说的忧郁。先生的文章,不是曲高和寡,更不是小资情调的无病呻吟、士大夫式的故作高深闲情,而是一次心灵与智慧的洗礼与熏陶,扑面而来的是通俗明了的语言,风度翩翩、从容不迫地将各地人物风俗、奇趣异志以及个人的思想感情娓娓道来,温润如玉,平易近人,美不胜收。

抗战的隆隆炮声打破了他宁静的书斋生活,闻一多先生被国民党反动派暗杀更使得他彻底清醒,从一个彷徨的“小资产阶级”知识分子成为没有丝毫媚骨的革命民主主义战士。

先生的一生,有过苦闷彷徨感伤,更有过呐喊抗争战斗,他以独拔于世的散文创作,成为“美文学”的圭臬。

毛泽东在他的《别了,司徒雷登》一文中,曾给朱自清先生以高度评价:“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。朱自清先生一生淡泊名利,洁身自爱,铁骨铮铮,高风亮节,实为知识分子的典范。正因为如此,朱自清先生在世人和他的子女心目中一直被视为一位“真君子”。

二、写作背景

1927年7月,蒋介石和汪精卫分别发动“四·一二”和“七·一五”两次反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩溃,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,处于苦闷彷徨之中,看不清前进的方向。作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁。所以清清冷冷的荷塘也成为超脱世尘的绝妙世界。在创作本文之前,作者曾积极投身于五四新文化运动,是五四新文化运动的一员干将。五四新文化运动热闹了一阵子之后,于1925年前后进入了低潮期。对此朱自清必然有所失落、有所彷徨。这一点也曲折地在《荷塘月色》中反映了出来。

三、基础梳理

1.给加点的字注音

①煤屑( ) ②沾裳( ) ③蓊郁( )

④踱着( ) ⑤弥望( ) ⑥袅娜( )

⑦敛裾( ) ⑧颤动( ) ⑨脉脉( )

⑩酣眠( ) ?参差( ) ?媛女( )

答案 ①xiè ②chánɡ ③wěnɡ ④duó ⑤mí ⑥niǎonuó ⑦jū ⑧chàn ⑨mò ⑩hān ?cēncī ?yuàn

2.辨形组词

① ②

③ ④

⑤ ⑥

答案 ①僻/癖/辟/圮 ②缀/辍/掇 ③渺/缈 ④谐/揩 ⑤袅/枭/凫 ⑥泄/泻/绁

3.近义词辨析

①亭亭玉立·婀娜多姿

二者都形容姿态美好。不同的是:“亭亭玉立”形容女子修长的身材,也形容花木挺拔秀丽;“婀娜多姿”只形容轻盈柔美的姿态。

例句1:白桦树享有“纯情树”的美誉,枝叶扶疏,姿态优美,犹如少女窈窕的身躯________。

例句2:随着悠扬的乐曲声,舞动的喷泉像是________的少女在翩翩起舞。

②幽僻·偏僻

二者都含有僻静的意思。但“幽僻”指昏暗而僻静。“偏僻”指离城市或中心区远,交通不便。

例句1:悠然漫步在一条条________的小巷,体味消失的旧时光。

例句2:植物学家在________的山沟里惊喜地发现一个新的兰花物种。

③羞涩·羞赧

两者都有“害羞”的意思。“羞涩”是指难为情,神态不自然。一般形容神情举止。“羞赧”是指因害臊而红了脸的样子,强调神情的变化。

例句1:搭起爱心人士送的蚊帐,贫困女孩________地笑了。

例句2:李老师身材瘦削,头发和胡茬都是花白的,说话和缓,两颊总带着________的红晕。

答案 ①亭亭玉立 婀娜多姿 ②幽僻 偏僻 ③羞涩

羞赧

4.词语解释

①幽僻:____________________________________________________________________

②蓊蓊郁郁:_________________________________________________________________

③弥望:_____________________________________________________________________

④袅娜:_____________________________________________________________________

⑤脉脉:_____________________________________________________________________

⑥斑驳:_____________________________________________________________________

答案 ①幽深、僻静。

②草木茂盛的样子。

③满眼。弥,满。

④柔美的样子。

⑤这里形容水没有声音,好像深含感情。

⑥原指一种颜色中杂有别的颜色,这里有深浅不一的意思。

一、文本助读

【内容概览】

《荷塘月色》是现代抒情散文的名篇。文章写了荷塘月色美丽的景象,含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的复杂的思想感情,为后人留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。寄托了作者一种向往于未来的政治思想,也寄托了作者对荷塘月色的喜爱之情

【结构图示】

二、小组合作

1.阅读第一段。怎样理解“这几天心里颇不宁静”?

答:________________________________________________________________________

答案 一般都认为,这句是“文眼”,确立了全文的感情基调。所谓“文眼”,是我国散文创作的经验总结。古人说:“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。”散文有“眼”,意境才会有虚实,题旨才会有隐现。起首句“心里颇不宁静”,是“立片言以居要,乃一篇之警策”的“片言”,后三句紧接着由此自然地破题,点出“荷塘”与“月色”。因为“心里颇不宁静”,才想起荷塘,继而夜游荷塘。这个“文眼”安在篇首,如一锤定音,为全文定下了抒情的基调。

【考点链接】

理解重要句子的含意

解读:一般说来,就内容而言,中心句是重要的句子。在议论文中,表述中心论点、分论点的句子是重要句子;在记叙文中,揭示文章中心或主旨的句子是重要句子;在说明文中,点示话题或集中表述事物特征或事理的句子是重要句子。

指津:可以从以下几个方面入手解题。

1.抓关键词语来答题。对句子的理解,更多的时候,要善于抓住句中的关键词语,结合上下文段,挖掘出它们的语境意义。句子里的关键词有以下几个特点:(1)句中的特定称谓,(2)句中的指示代词,(3)句中的动词和修饰语,(4)运用了修辞的词语。

2.从分析句子的结构入手。句子是怎样构成的?如果是单句,哪是主干?哪是枝叶?如果是复句,有几个层次?相互之间的关系是什么?确认句子的结构,可以帮助我们掌握句子的含意。

3.从分析句子在文中的位置入手。从句子在文章中的位置和作用来看,大致有以下几种情况:首句,一般具有点明主旨,总领全文的作用,还可为后文提出观点或引出主要人物、事件作铺垫;还可点题以及交代起因或缘由;过渡句,多出现在文章的中间部分,在结构上起承上启下的作用,在内容上起转换或逐层深入的作用;段首段尾句,多能对本段内容进行总领和总结。

4.从分析表达特点入手。有些句子打破常规,采用超常的组合方式;有些句子运用了一定的表现手法;有些句子运用了一定的修辞技巧,这就构成了表达的特点。对这些句子就要从分析它们的表达特点入手,认定它们运用了怎样的手法或技巧,进而揣摩它们的表达目的或表达效果。这样,就会对句子有较深刻的理解。

2.背诵第四段。鉴赏本段景物特色及语言技巧,填写表格。

描写景物

景物特点

艺术手法

表达效果

荷塘

曲曲折折

叠词

突出广度

荷叶

田田

叠词

突出密度

①

比喻

以动写静,写出了高而圆的风姿

荷花

袅娜

拟人

②

羞涩

拟人

含苞欲放的娇美情态

③

比喻

晶莹剔透地闪光,暗写月光柔和

星星

比喻

忽明忽暗地闪光,暗写月光柔和

美人

比喻

纤尘不染的美质

荷香

远处高楼上

渺茫的歌声

④

⑤

荷波

闪电

比喻

突出快速

⑥

脉脉

拟人

默而有深情

答案 ①像亭亭的舞女的裙 ②饱满的花朵姿态柔美 ③明珠 ④通感 ⑤将嗅觉形象诉诸听觉形象,时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾,扩大意境,烘托环境幽雅、宁静,这是月夜独处的独特感受 ⑥流水

【考点链接】

通感与比喻的区别

通感是将听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉相互沟通、交融起来的一种修辞方式。例如:

一个可爱的小女孩说:“我最喜欢睡妈妈晒过的被子了,因为里面有阳光的味道!”

这里的阳光是用鼻子闻出来的,而不是用眼睛看见的,就叫通感。

“通感”作为一种文学描写手法是钱钟书先生首先提出来的,以后被一些修辞学家定为一种辞格,也有人把它称之为“移觉”。通感是视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉互为转移、把一种感官的感觉移到另一感官上的表现手法。

比喻和通感有共同之处,都是把甲事物比做乙事物,都常常用“仿佛”“如”把两种事物联系在一起,形式上很相像,但比喻和通感不是同一种修辞方法,主要有以下三点区别:

(1)目的作用不同:比喻是为了把抽象的说得具体,把生疏的说得熟悉,把深奥的说得通俗。通感不具备这个特点,例如把“塘中的月色”比喻成“梵婀玲上奏着的名曲”,并没有比原来更具体、更熟悉、更通俗。

(2)感受的侧重点不同:比喻着重从读者的角度考虑,运用比喻是为了唤起大家共同的感受;通感着重从个人角度考虑,运用通感是为了表达作家在特定条件下个人的特殊感受。

(3)文体色彩不同:比喻适合于一般文体,通感具有较浓的文学色彩。

3.背诵第五段。作者选用了哪些动词来描写月光?有什么好处?

答:________________________________________________________________________

答案 (1)“泻”,照应“月光如流水一般”中的“流水”这个喻体,增强动感,表现了月辉照耀、一览无余的情景。

(2)“浮”,水气轻轻升腾,慢慢扩散,弥漫,以动景写静景,以“青雾”衬“月光”,表现了月光的朦胧、淡雅。

(3)“洗”,“牛乳”的比喻承上文“泻”字而来,一个“洗”字表现了月光洁白柔和而又鲜艳欲滴。

(4)“笼”、“梦”的比喻承上文“浮”字而来,一个“笼”字表现了月光下叶子与花的轻飘柔美的姿容,衬托了月光的朦胧、柔和。

三、师生探究

月下荷塘的美景使作者获得了片刻的宁静,但蝉声和蛙声又打破了他内心的宁静,作者的思绪由理想回到现实,似乎可以收尾,为什么还要写一段描写古人采莲情景和记起《西洲曲》的文字?试结合语境谈谈自己的看法。

答:________________________________________________________________________

答案 从全文看,这是在游完荷塘往回走的路上想起的。刚游完荷塘,由荷花想到采莲,这顺理成章。游荷塘没有使作者摆脱“不宁静”,于是作者又回忆历史,描绘出了一幅热闹欢快的景象,这不仅反衬出此时的静,更表现了对美好自由生活的向往。“可惜我们现在早已无福消受了”,历史只能想想而已。又记起《西洲曲》里的句子,《西洲曲》是以谐音描写一个青年女子思念情人的痛苦。这两处内容犹如两幅画图,形成了“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比,写出了一个知识分子内心的矛盾与冲突。“这令我到底惦着江南了”一句,是全文的点睛之笔,既是因回忆而勾起了乡思,也含蓄地揭示了“心里颇不宁静”的原因所在,深切而又微妙地反映了作者想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

一、文本审美

(1)寓情于景,情景交融。

本文在写景、抒情的结合上有独到之处。作者以自然的美反衬社会的丑。在对自然美的描写和赞美中,渗透着自己孤高的情志、深沉的感慨和对美好自由的向往。在苦闷中的作者“难得后来片刻逍遥”,欣赏荷塘月色的淡淡喜悦中,夹杂着作者不满黑暗现实但又无法超脱现实的淡淡的哀愁,正是这个基调给优美的荷塘月色披上了一件朦胧恬静的轻纱。作者的感情和景物的色彩融合无间。

(2)运用比喻,形象生动。

本文突出地运用比喻,常常是连着用,成串地用,这就可以从多种角度、多方面去加强描写对象的具体性、形象性、生动性,唤起读者诗意的联想和想象。如第五节中描写月光沐浴下的荷叶和荷花,连用两个比喻“似牛乳”、“似轻纱”,淋漓尽致地表现出月光下的荷叶和荷花那种飘渺轻柔的姿容。至于第四节、第五节中被当代语言学家改名为“通感”或“移觉”的两个比喻,更是妙不可言。

(3)用词精当,富于表现力。

本文用词准确鲜明生动,表现在两点上:一是动词的选择一丝不苟,煞费苦心。如第四节中“点缀”、“挨”,第五节中“浮”、“泻”等用得极其贴切。二是叠字形容词的匠心运用。

全文共用二十六个叠字,有二字叠(AA)、三字叠(ABB)、四字叠(AABB)。很短的散文中大量运用叠字,丝毫不觉复沓,这主要是作者喜欢运用这种叠字来表现事物的特征和姿态,使得文章写景必豁人耳目,抒情必沁人心脾,同时也是为了使行文舒缓,读来富有节奏感。

二、写法迁移

【角度】周敦颐的《爱莲说》中,荷花是高洁、朴素、庄重的,我们可以从“出淤泥而不染”、“濯清涟而不妖”这两个句子体会得到;朱自清的《荷塘月色》中,月色下荷叶像舞女的裙,荷花像明珠,像星星,像刚出浴的美人。

【我来练笔】

请你选择一个角度写一段描写荷花的文字,300字左右。

答:________________________________________________________________________

答案示例

最先扑入我眼帘的是那绵延无边的绿色,纤纤的莲茎顶着团团的莲叶,在微风中,就像东北二人转手里旋捻舒展的舞帕,叶大大小小地错落着,相拥着、并肩着向上举着一蓬蓬绿意正酣的春色。蹲下身来,细细品玩这漫无边际的春,那田田的莲叶,绵绵地温柔着,给人以质朴敦厚的印象,叶面上的纵纵横横、蜿蜿蜒蜒的脉络,似乎是她们生命的轨迹,或是扫描她们情感涟漪的心灵之路,也许她不愿我凝目,因为她不愿接受人们对她的美饰或者评忆。她素来就是平凡的一叶,来这世界就是为送一掬春光的,所以,她不愿别人扰了她短暂而平静的生活、抑或正在孕育的梦想。所以一阵绿风袅袅来临的时机,她从我的凝想中,轻巧地抽身而去,回到她的家园,留给我一手的春色。我突然释怀在她们的家族中,她是绿叶就是要扶住血脉相连不断生长的生命之花。