18.5激光(人教新课标3-5)

文档属性

| 名称 | 18.5激光(人教新课标3-5) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2009-12-24 19:27:00 | ||

图片预览

文档简介

普通高中课程标准实验教科书—物理(选修3-5)[人教版]

第十八章 原子结构

新课标要求

1.内容标准

(1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。

例1 用录像片或计算机模拟,演示α粒子散射实验。

(2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。

例2 了解光谱分析在科学技术中的应用。

2.活动建议

观看有关原子结构的科普影片。

新课程学习

18.5 激光

★新课标要求

(一)知识与技能

1.了解激光产生的机理.

2.通过阅读,收集整理相关资料,认识激光器的构成和常见激光器

(二)过程与方法

1.通过课外阅读,收集整理有关激光应用的资料,培养加工处理信息的能力.

2.通过对激光的特点及应用的学习,培养应用物理知识解决实际问题的能力.

(三)情感、态度与价值观

通过对激光应用的学习,使学生感受到科学知识的无究力量,培养热爱科学的品质

★教学重点

激光产生的机理

★教学难点

激光产生的机理。

★教学方法

教师启发、引导,学生讨论、交流。

★教学用具:

投影片,多媒体辅助教学设备

★课时安排

1 课时

★教学过程

(一)引入新课

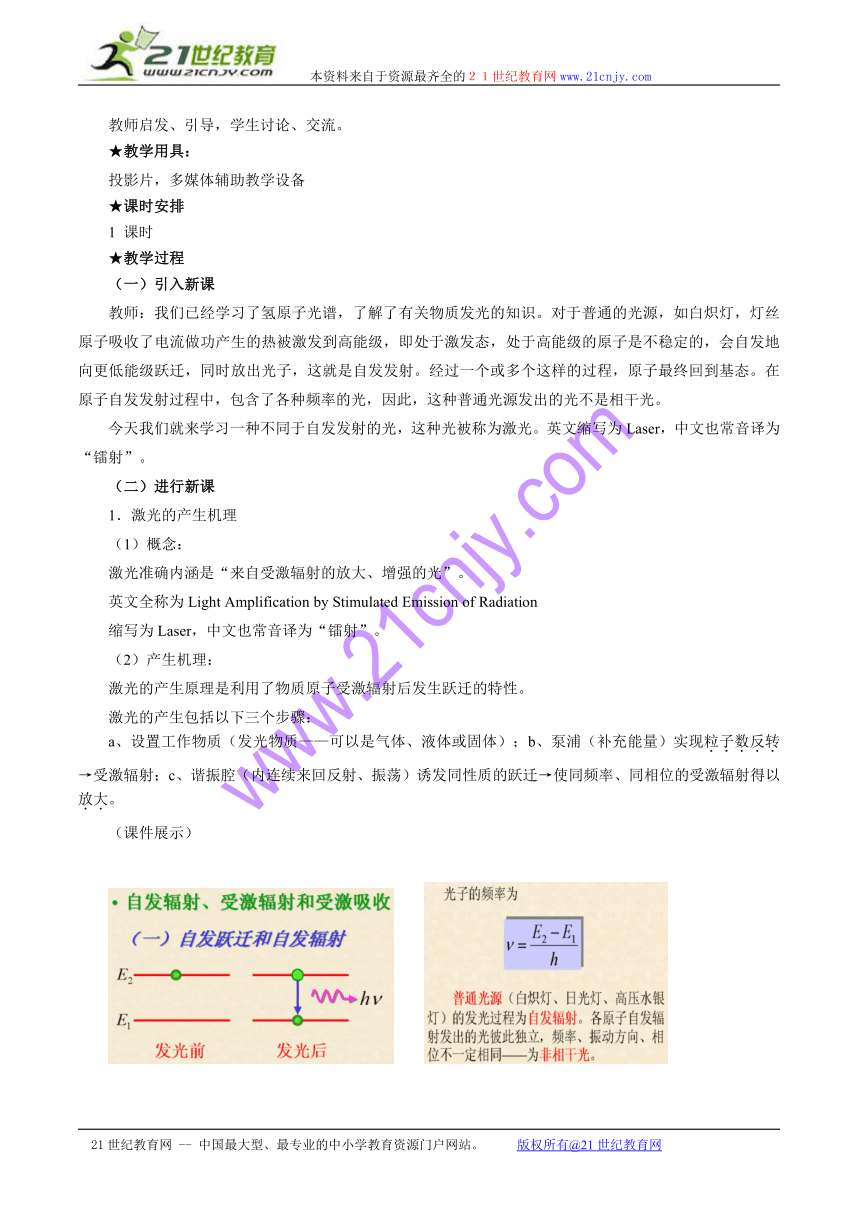

教师:我们已经学习了氢原子光谱,了解了有关物质发光的知识。对于普通的光源,如白炽灯,灯丝原子吸收了电流做功产生的热被激发到高能级,即处于激发态,处于高能级的原子是不稳定的,会自发地向更低能级跃迁,同时放出光子,这就是自发发射。经过一个或多个这样的过程,原子最终回到基态。在原子自发发射过程中,包含了各种频率的光,因此,这种普通光源发出的光不是相干光。

今天我们就来学习一种不同于自发发射的光,这种光被称为激光。英文缩写为Laser,中文也常音译为“镭射”。

(二)进行新课

1.激光的产生机理

(1)概念:

激光准确内涵是“来自受激辐射的放大、增强的光”。

英文全称为Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

缩写为Laser,中文也常音译为“镭射”。

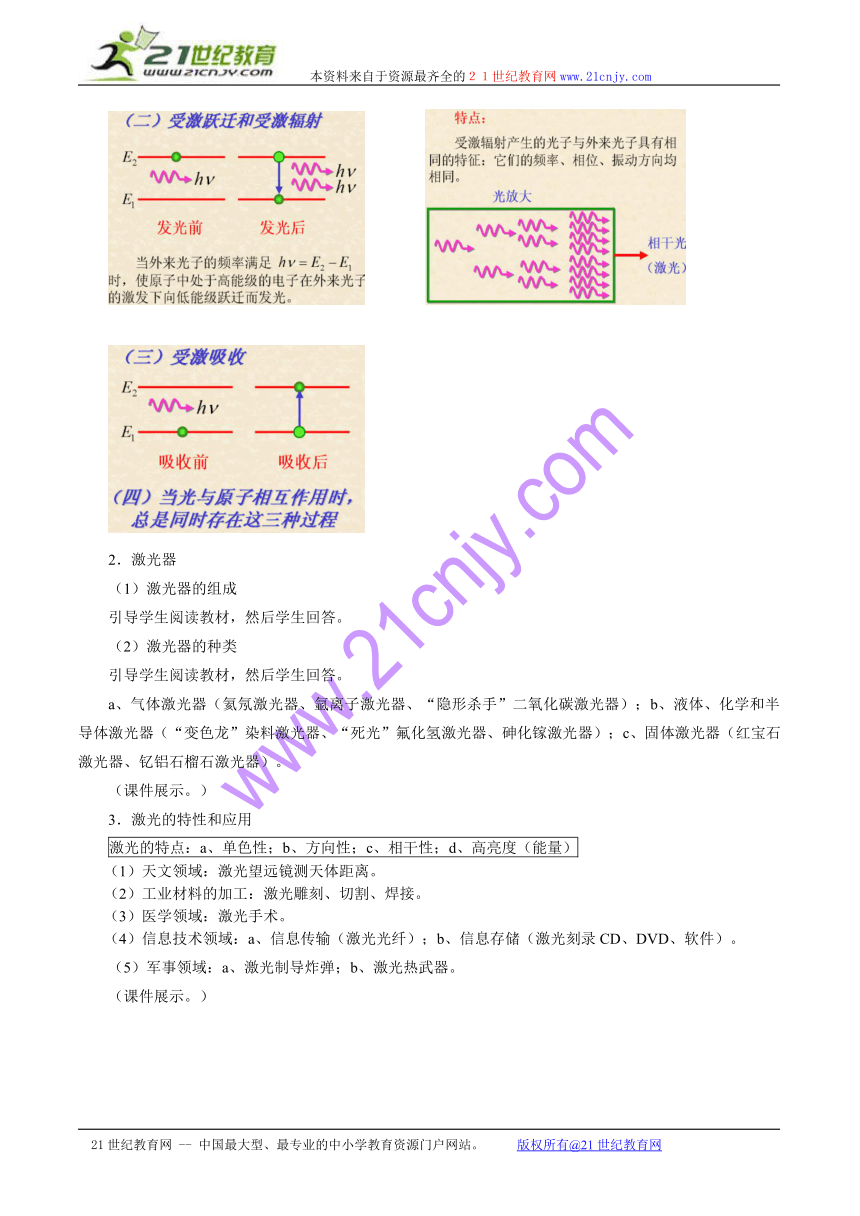

(2)产生机理:

激光的产生原理是利用了物质原子受激辐射后发生跃迁的特性。

激光的产生包括以下三个步骤:

a、设置工作物质(发光物质——可以是气体、液体或固体);b、泵浦(补充能量)实现粒子数反转→受激辐射;c、谐振腔(内连续来回反射、振荡)诱发同性质的跃迁→使同频率、同相位的受激辐射得以放大。

(课件展示)

2.激光器

(1)激光器的组成

引导学生阅读教材,然后学生回答。

(2)激光器的种类

引导学生阅读教材,然后学生回答。

a、气体激光器(氦氖激光器、氩离子激光器、“隐形杀手”二氧化碳激光器);b、液体、化学和半导体激光器(“变色龙”染料激光器、“死光”氟化氢激光器、砷化镓激光器);c、固体激光器(红宝石激光器、钇铝石榴石激光器)。

(课件展示。)

3.激光的特性和应用

激光的特点:a、单色性;b、方向性;c、相干性;d、高亮度(能量)

(1)天文领域:激光望远镜测天体距离。

(2)工业材料的加工:激光雕刻、切割、焊接。

(3)医学领域:激光手术。

(4)信息技术领域:a、信息传输(激光光纤);b、信息存储(激光刻录CD、DVD、软件)。

(5)军事领域:a、激光制导炸弹;b、激光热武器。

(课件展示。)

(三)课堂小结

教师活动:让学生概括总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)作业:课本P72问题与练习。阅读71页“STS”

教学体会

思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。学生素质的培养就成了镜中花,水中月。

附:【阅读材料】

1.关于激光的概念

LASER:Light(光) Amplification(放大) by Stimulated(增强) Emission(发射) of Radiation(辐射&发光)。

泵浦:能把大量的处于基态能级的电子激发到高能级上去的装置。常见的泵浦有光源、化学能源(固体工作物质多用光照射法,气体工作物质多用放电法)。

粒子数反转:属于高能态的电子比属于低能态的电子数多(所谓“反转”,是因为这种状况突破了“正常”的玻耳兹曼分布规律)。

2.各种激光器

氩离子激光器:它可以发出鲜艳的蓝绿色光,可连续工作,输出功率达100多瓦。因为人眼对蓝绿色的反应很灵敏,眼底视网膜上的血红素、叶黄素能吸收绿光,所以在眼科上用得最多。氩离子激光器发出的蓝绿色激光还能深入海水层,而不被海水吸收,因而可广泛用于水下勘测作业。

化学激光器:是用化学反应来产生激光的,如氟原子和氢原子发生化学反应时,能生成处于激发状态的氟化氢分子。当两种气体迅速混合后,就能直接从化学反应中获得很强大的光能。这类激光器比较适合于野外工作,或用于军事目的,令人畏惧的死光武器就是应用化学激光器的一项成果。

“隐身”激光器:二氧化碳激光器可称“隐身人”,因为它发出的激光波长为10.6微米,“身”处红外区,肉眼不能觉察,它的工作方式有连续、脉冲两种。连接方式产生的激光功率可达20千瓦以上。脉冲方式产生的波长10.6微米激光也是最强大的一种激光。人们已用它来“打”出原子核中的中子。二氧化碳激光器的出现是激光发展中的重大进展,也是光武器和核聚变研究中的重大成果。

“变色”激光器:工作物质就是染料,如碳花青、若丹明和香豆素等等。气体产生的激光有明确的波长,而染料产生的激光,波长范围较广,或者说有多种色彩。染料激光器的光学谐振腔中装有一个称为光栅的光学元件。通过它可以根据需要选择激光的色彩,就像从收音机里选听不同频率的无线电台广播一样。这种激光器主要用于光谱学研究。

3.关于激光的应用

上海天文台60厘米卫星激光望远镜:上海天文台的第三代卫星激光测距系统建立于1986年,主要由60厘米口径的望远镜、自滤波锁模激光器、高精度时间间隔计数器和时频系统等部分组成。由于采用了先进的单光子雪崩二极管接收器,以及卫星跟踪和测量过程由计算机自动控制,使测量精度大大提高。目前这台仪器可测量的最大距离是二万公里,精确度为1.5-2厘米。经过多年努力,1998年上海天文台的SLR系统在国内第一个实现了白天激光测距,达到了世界先进水平,从而不仅使观测数量增加一倍,还能保证所有卫星轨道都能取得观测资料,对提高定轨精度及应用研究极为重要。上海天文台SLR站是中国SLR联测网的负责单位,也是国家大科学工程“地壳运动观测网络”的重要观测基地之一,同时与国外SLR站有着密切的合作关系,是国际激光测距服务(ILRS)和西太平洋激光跟踪网的重要组成单位。

信息存储:激光在贮存信息方面有全息照相、光学计算机、光盘等。以往的光学图象只能记录光的强度,利用激光既可以记录光的强度又可以记录光的相位,即可以记录光的全部信息,因此称为全息照相。照出的图象是立体的。利用激光的相干性,人们正在研究光学计算机。光学计算机与电子计算机相比,具有运算速度快、信息容量大的优点。它的信息处理过程接近于人眼和大脑的观察与识别外界事物的过程。光盘即激光视盘,是利用激光贮存信息的“唱片”。它是由两片透明塑料组成,塑料片上涂有一层反射膜。光盘的厚度约1毫米,直径为20~30厘米,两面都可使用。用光盘播放时,首先由半导体激光器发出激光,一台小型计算机控制激光来扫描,得到以数字形式输入的脉冲信号,再由计算机转换成电视信号传给电视机。用光盘播放的音像质量高,使用寿命长,而且光盘中记录的每幅图象都有编号,可以任意选取,非常方便。

激光武器:激光武器分为激光制导炸弹和激光热武器两种。激光制导炸弹在攻击目标时,由目标指示飞机发射激光,照射目标,由运载机投弹,制导炸弹(即导弹)则根据从目标反射回来的激光飞向目标。这种炸弹偏离目标不大于10米,而普通炸弹则通常平均偏离目标在100米左右。激光热武器是利用激光的热效应来破坏目标的。轻型的激光热武器可称为激光枪,可用来杀伤人员,重型的称为激光炮,可烧毁装甲车、飞机、导弹和卫星等。激光热武器的优点是速度快,命中率高。缺点是不能大面积摧毁目标。制造激光热武器要求有大功率的激光器,目前有一些技术难题尚未完全解决,还处于研制阶段。

4.发展大事记:

a、1916年,爱因斯坦提出“受激辐射”(和“自发辐射”对立)理论;

b、1928年,德国的光谱学家拉登堡(R.W.Ladenburg)发现“负色散现象”;

c、1947年,兰姆(W.E.Lamb,jr.)和雷瑟福(R.C.Retherford)指出,通过粒子数反转可以期望实现感应辐射(即受激辐射);

d、1953年,美国的汤斯小组制成“微波激射器”;

e、1958年,肖洛和汤斯的论文《红外区和光学激射器》论证了将微波激射技术扩展到红外区和可见光区的可能性;

f、1960年,美国的梅曼制成第一台红宝石激光器;

g、1961年,我国第一台红宝石激光器在长春光机所诞生。

PAGE

第十八章 原子结构

新课标要求

1.内容标准

(1)了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。

例1 用录像片或计算机模拟,演示α粒子散射实验。

(2)通过对氢原子光谱的分析,了解原子的能级结构。

例2 了解光谱分析在科学技术中的应用。

2.活动建议

观看有关原子结构的科普影片。

新课程学习

18.5 激光

★新课标要求

(一)知识与技能

1.了解激光产生的机理.

2.通过阅读,收集整理相关资料,认识激光器的构成和常见激光器

(二)过程与方法

1.通过课外阅读,收集整理有关激光应用的资料,培养加工处理信息的能力.

2.通过对激光的特点及应用的学习,培养应用物理知识解决实际问题的能力.

(三)情感、态度与价值观

通过对激光应用的学习,使学生感受到科学知识的无究力量,培养热爱科学的品质

★教学重点

激光产生的机理

★教学难点

激光产生的机理。

★教学方法

教师启发、引导,学生讨论、交流。

★教学用具:

投影片,多媒体辅助教学设备

★课时安排

1 课时

★教学过程

(一)引入新课

教师:我们已经学习了氢原子光谱,了解了有关物质发光的知识。对于普通的光源,如白炽灯,灯丝原子吸收了电流做功产生的热被激发到高能级,即处于激发态,处于高能级的原子是不稳定的,会自发地向更低能级跃迁,同时放出光子,这就是自发发射。经过一个或多个这样的过程,原子最终回到基态。在原子自发发射过程中,包含了各种频率的光,因此,这种普通光源发出的光不是相干光。

今天我们就来学习一种不同于自发发射的光,这种光被称为激光。英文缩写为Laser,中文也常音译为“镭射”。

(二)进行新课

1.激光的产生机理

(1)概念:

激光准确内涵是“来自受激辐射的放大、增强的光”。

英文全称为Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

缩写为Laser,中文也常音译为“镭射”。

(2)产生机理:

激光的产生原理是利用了物质原子受激辐射后发生跃迁的特性。

激光的产生包括以下三个步骤:

a、设置工作物质(发光物质——可以是气体、液体或固体);b、泵浦(补充能量)实现粒子数反转→受激辐射;c、谐振腔(内连续来回反射、振荡)诱发同性质的跃迁→使同频率、同相位的受激辐射得以放大。

(课件展示)

2.激光器

(1)激光器的组成

引导学生阅读教材,然后学生回答。

(2)激光器的种类

引导学生阅读教材,然后学生回答。

a、气体激光器(氦氖激光器、氩离子激光器、“隐形杀手”二氧化碳激光器);b、液体、化学和半导体激光器(“变色龙”染料激光器、“死光”氟化氢激光器、砷化镓激光器);c、固体激光器(红宝石激光器、钇铝石榴石激光器)。

(课件展示。)

3.激光的特性和应用

激光的特点:a、单色性;b、方向性;c、相干性;d、高亮度(能量)

(1)天文领域:激光望远镜测天体距离。

(2)工业材料的加工:激光雕刻、切割、焊接。

(3)医学领域:激光手术。

(4)信息技术领域:a、信息传输(激光光纤);b、信息存储(激光刻录CD、DVD、软件)。

(5)军事领域:a、激光制导炸弹;b、激光热武器。

(课件展示。)

(三)课堂小结

教师活动:让学生概括总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)作业:课本P72问题与练习。阅读71页“STS”

教学体会

思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。学生素质的培养就成了镜中花,水中月。

附:【阅读材料】

1.关于激光的概念

LASER:Light(光) Amplification(放大) by Stimulated(增强) Emission(发射) of Radiation(辐射&发光)。

泵浦:能把大量的处于基态能级的电子激发到高能级上去的装置。常见的泵浦有光源、化学能源(固体工作物质多用光照射法,气体工作物质多用放电法)。

粒子数反转:属于高能态的电子比属于低能态的电子数多(所谓“反转”,是因为这种状况突破了“正常”的玻耳兹曼分布规律)。

2.各种激光器

氩离子激光器:它可以发出鲜艳的蓝绿色光,可连续工作,输出功率达100多瓦。因为人眼对蓝绿色的反应很灵敏,眼底视网膜上的血红素、叶黄素能吸收绿光,所以在眼科上用得最多。氩离子激光器发出的蓝绿色激光还能深入海水层,而不被海水吸收,因而可广泛用于水下勘测作业。

化学激光器:是用化学反应来产生激光的,如氟原子和氢原子发生化学反应时,能生成处于激发状态的氟化氢分子。当两种气体迅速混合后,就能直接从化学反应中获得很强大的光能。这类激光器比较适合于野外工作,或用于军事目的,令人畏惧的死光武器就是应用化学激光器的一项成果。

“隐身”激光器:二氧化碳激光器可称“隐身人”,因为它发出的激光波长为10.6微米,“身”处红外区,肉眼不能觉察,它的工作方式有连续、脉冲两种。连接方式产生的激光功率可达20千瓦以上。脉冲方式产生的波长10.6微米激光也是最强大的一种激光。人们已用它来“打”出原子核中的中子。二氧化碳激光器的出现是激光发展中的重大进展,也是光武器和核聚变研究中的重大成果。

“变色”激光器:工作物质就是染料,如碳花青、若丹明和香豆素等等。气体产生的激光有明确的波长,而染料产生的激光,波长范围较广,或者说有多种色彩。染料激光器的光学谐振腔中装有一个称为光栅的光学元件。通过它可以根据需要选择激光的色彩,就像从收音机里选听不同频率的无线电台广播一样。这种激光器主要用于光谱学研究。

3.关于激光的应用

上海天文台60厘米卫星激光望远镜:上海天文台的第三代卫星激光测距系统建立于1986年,主要由60厘米口径的望远镜、自滤波锁模激光器、高精度时间间隔计数器和时频系统等部分组成。由于采用了先进的单光子雪崩二极管接收器,以及卫星跟踪和测量过程由计算机自动控制,使测量精度大大提高。目前这台仪器可测量的最大距离是二万公里,精确度为1.5-2厘米。经过多年努力,1998年上海天文台的SLR系统在国内第一个实现了白天激光测距,达到了世界先进水平,从而不仅使观测数量增加一倍,还能保证所有卫星轨道都能取得观测资料,对提高定轨精度及应用研究极为重要。上海天文台SLR站是中国SLR联测网的负责单位,也是国家大科学工程“地壳运动观测网络”的重要观测基地之一,同时与国外SLR站有着密切的合作关系,是国际激光测距服务(ILRS)和西太平洋激光跟踪网的重要组成单位。

信息存储:激光在贮存信息方面有全息照相、光学计算机、光盘等。以往的光学图象只能记录光的强度,利用激光既可以记录光的强度又可以记录光的相位,即可以记录光的全部信息,因此称为全息照相。照出的图象是立体的。利用激光的相干性,人们正在研究光学计算机。光学计算机与电子计算机相比,具有运算速度快、信息容量大的优点。它的信息处理过程接近于人眼和大脑的观察与识别外界事物的过程。光盘即激光视盘,是利用激光贮存信息的“唱片”。它是由两片透明塑料组成,塑料片上涂有一层反射膜。光盘的厚度约1毫米,直径为20~30厘米,两面都可使用。用光盘播放时,首先由半导体激光器发出激光,一台小型计算机控制激光来扫描,得到以数字形式输入的脉冲信号,再由计算机转换成电视信号传给电视机。用光盘播放的音像质量高,使用寿命长,而且光盘中记录的每幅图象都有编号,可以任意选取,非常方便。

激光武器:激光武器分为激光制导炸弹和激光热武器两种。激光制导炸弹在攻击目标时,由目标指示飞机发射激光,照射目标,由运载机投弹,制导炸弹(即导弹)则根据从目标反射回来的激光飞向目标。这种炸弹偏离目标不大于10米,而普通炸弹则通常平均偏离目标在100米左右。激光热武器是利用激光的热效应来破坏目标的。轻型的激光热武器可称为激光枪,可用来杀伤人员,重型的称为激光炮,可烧毁装甲车、飞机、导弹和卫星等。激光热武器的优点是速度快,命中率高。缺点是不能大面积摧毁目标。制造激光热武器要求有大功率的激光器,目前有一些技术难题尚未完全解决,还处于研制阶段。

4.发展大事记:

a、1916年,爱因斯坦提出“受激辐射”(和“自发辐射”对立)理论;

b、1928年,德国的光谱学家拉登堡(R.W.Ladenburg)发现“负色散现象”;

c、1947年,兰姆(W.E.Lamb,jr.)和雷瑟福(R.C.Retherford)指出,通过粒子数反转可以期望实现感应辐射(即受激辐射);

d、1953年,美国的汤斯小组制成“微波激射器”;

e、1958年,肖洛和汤斯的论文《红外区和光学激射器》论证了将微波激射技术扩展到红外区和可见光区的可能性;

f、1960年,美国的梅曼制成第一台红宝石激光器;

g、1961年,我国第一台红宝石激光器在长春光机所诞生。

PAGE