2018—2019学年高中语文高中语文第四单元建构精神家园自读文本《 苏武传》课件鲁人版必修4

文档属性

| 名称 | 2018—2019学年高中语文高中语文第四单元建构精神家园自读文本《 苏武传》课件鲁人版必修4 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-01 21:22:44 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。苏 武 传资源助读知识整合一、作者简介

班固像

班固(32—92),字孟坚,东汉史学家、文学家。东汉安陵(今陕西咸阳)人。《后汉书·班固传》称他“年九岁,能属文诵诗赋,及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已”。资源助读知识整合其父班彪曾续司马迁《史记》作《史记后传》,未成而故。班固立志继承父业,在《后传》基础上,进一步广搜材料,编写《汉书》。后因有人向汉明帝诬告他篡改国史,被捕入狱。其弟班超上书解释,始得获释,被任命为兰台令史,经过二十多年努力,写成了《汉书》。班固还擅长作赋,撰有《两都赋》《幽通赋》等。汉和帝永元初年,班固随窦宪出征匈奴,不久窦宪因“谋反案”被诛,班固也受牵连被捕,死于狱中。资源助读知识整合二、作品背景

匈奴民族,兴起于战国时期,强盛于秦末汉初。秦汉之际,匈奴贵族凭借强大的军事力量,势力范围不断扩大。文、景时代,汉王朝采取与匈奴和亲政策来加强汉匈民族联系。武帝时,汉王朝力量逐渐增强,多次与匈奴作战,取得了几次胜利后,转而重视结盟,希望解除匈奴对汉王朝的威胁。恰好匈奴单于有意示好,汉朝也想趁机和解,于是派苏武出使与匈奴修好。资源助读知识整合三、相关常识

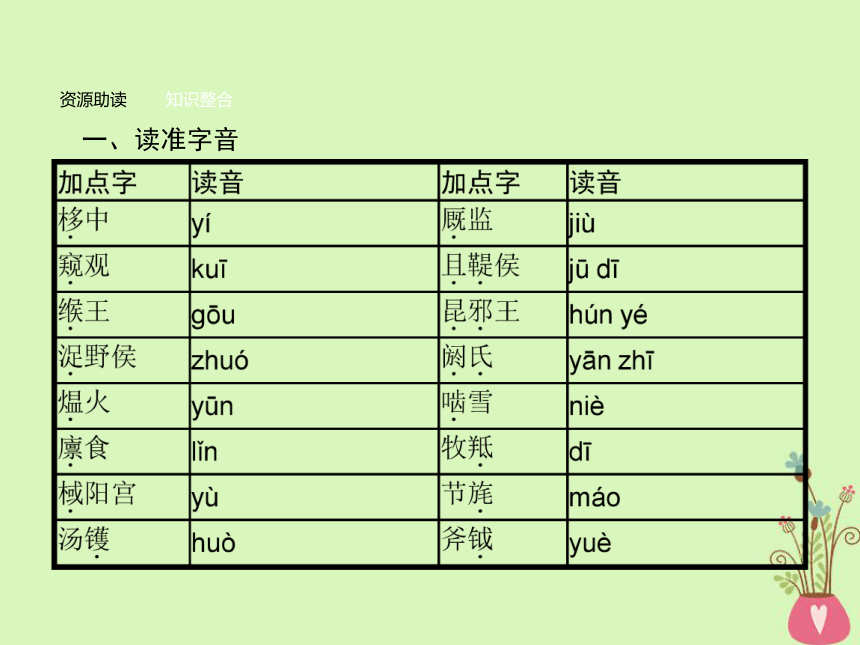

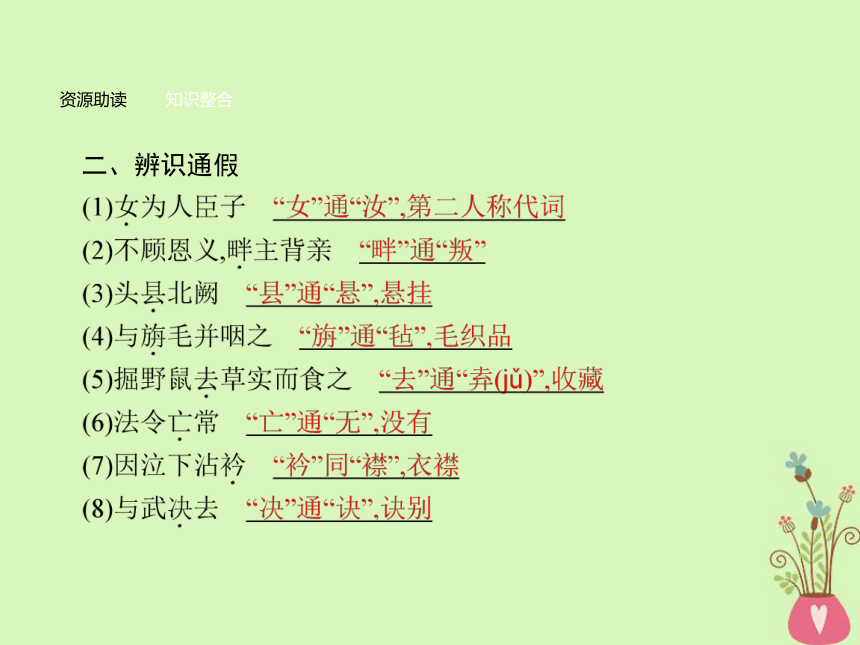

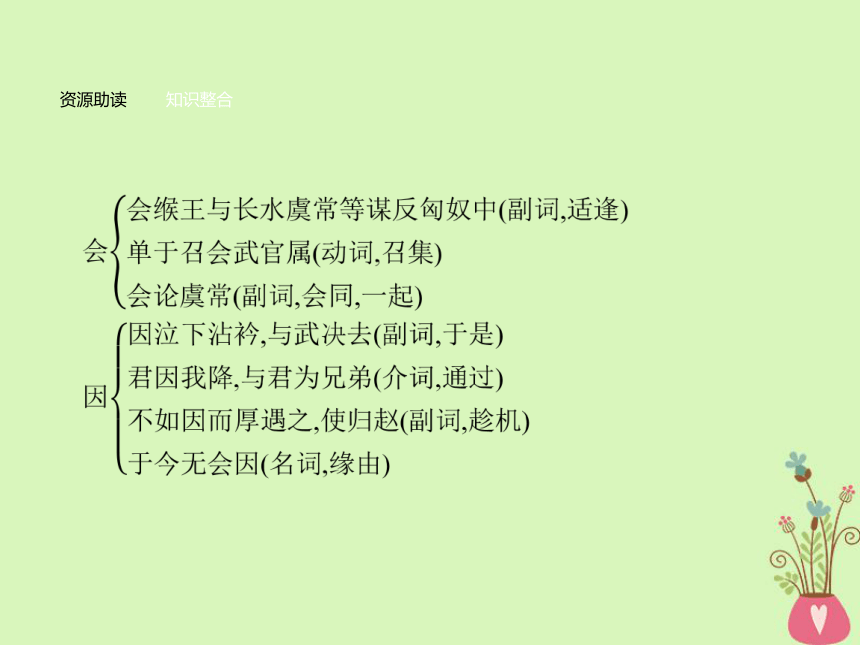

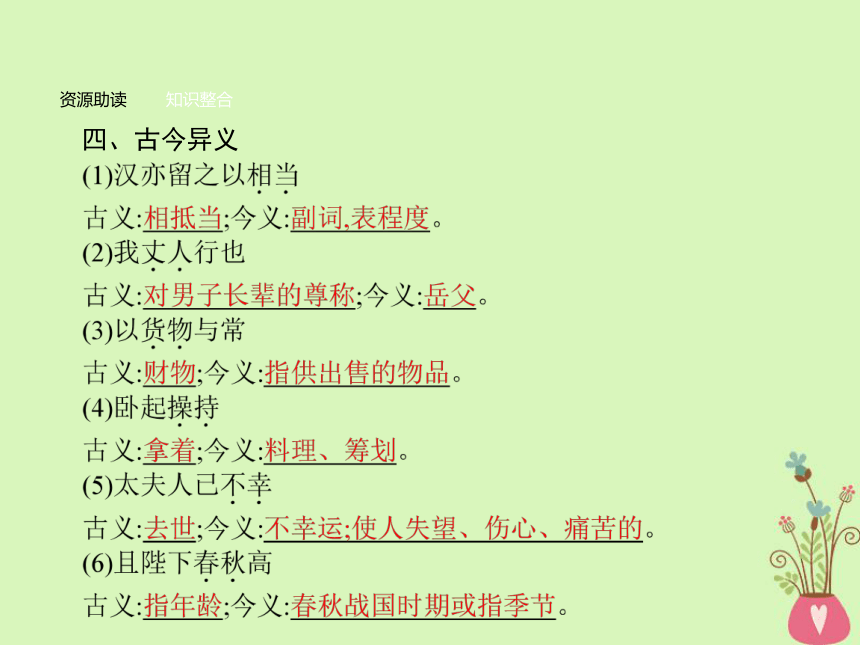

《汉书》,又称《前汉书》,由我国东汉时期的历史学家班固编撰,是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一。《汉书》是继《史记》之后我国古代又一部重要史书,与《史记》《后汉书》《三国志》并称为“前四史”。《汉书》全书主要记述了上起西汉的汉高祖元年,下至新朝的王莽地皇四年,共229年的史事。《汉书》包括本纪十二篇,表八篇,志十篇,列传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷,共八十余万字。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、辨识通假 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合资源助读知识整合六、特殊句式

(1)汉天子,我丈人行也(判断句)

(2)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者(定语后置句)

(3)见犯乃死,重负国(被动句)

(4)为降虏于蛮夷(介词结构后置句)

(5)大臣亡罪夷灭者数十家(被动句,定语后置句)

(6)子卿尚复谁为乎(宾语前置句)资源助读知识整合七、名句积累

(1)武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

(2)女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?

(3)臣事君,犹子事父也。子为父死亡所恨。

(4)今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。

(5)水至清则无鱼,人至察则无徒。(班固《汉书·东方朔传》)

(6)绳锯木断,水滴石穿。(班固《汉书·枚乘传》)初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理清文章思路 二、说说文章主旨

本文集中叙写了苏武在出使匈奴被扣留期间的事迹,颂扬了他在敌人面前富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,饥寒压不倒,私情无所动的浩然正气,充分肯定了他坚毅忠贞、大义凛然、视死如归的民族气节。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】把握文章的内容,分析人物形象

1.苏武是在什么情况下出使匈奴的?

提示:在连年的战争之后,且鞮侯送回汉朝的使臣,汉武帝准备礼待单于的情况下,苏武出使匈奴。

2.文中匈奴的招降有几次?各运用什么方法?

提示:有三次。第一次匈奴让卫律劝降,被苏武斥退;第二次用艰苦的环境折磨,苏武卧冰餐雪,持节不改;第三次让李陵劝降,遭苏武驳斥。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.对于卫律和李陵的劝降,苏武的回答在措辞和态度上有什么不同?

提示:面对不可一世的卫律,苏武正气凛然、怒目呵斥,措辞坚决,与对方进行激烈的斗争。而面对李陵时,苏武一方面有悲在心,为故友感到惋惜,措辞较柔和;另一方面坚持心中的原则,在投降问题上说话斩钉截铁、毫不退让。

4.本文塑造了一个怎样的苏武形象?简要谈谈你的理解。

提示:苏武有清醒的外交意识,待人接物不卑不亢,面对威逼利诱坚贞不二,长达十九年守节不移,表现了富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的民族气节。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.苏武入胡遭遇变故曾两度欲引刀自决,后来被困地窖、牧羊北海时却又千方百计要活下去。这前后不一的做法是否矛盾?会不会影响他爱国志士的光辉形象?

提示:不矛盾,也不会影响苏武的形象。引刀自绝是表示坚决不投降的决心,维护尊严;坚强地活下去是打消匈奴摧毁其肉体、征服其意志的念头,同样是在维护自己尊严。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习本文的写作手法

1.课文在写人时,有详有略。本文主人公是谁?哪些人物写得详细?哪些人物写得简略?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.本文是如何运用对比映衬手法来塑造苏武这一形象的?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.作者是如何运用环境描写苏武这一形象的?

提示:苏武留匈奴十九年,经历坎坷曲折。作者抓住苏武经历中的关键之处,运用典型环境,使苏武这个人物跃然纸上。苏武出使匈奴,因突发事变,被幽禁。在他的周围,有操着生杀予夺之权的单于和卫律的屠刀,有贪生怕死的副使张胜的屈降,有曾为同事、朋友的李陵的声泪俱下的劝降。而在冰天雪地“廪食不至”的北海牧羊,更是欲将苏武置于死地。这些典型环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物一展风采。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译真正值得提倡的忠诚,就是要忠诚于明君(因为明君善治国),而非昏君。而那些不分黑白,一味盲目服从君主,为君主作无谓的牺牲的行为我们称之为“愚忠”。你认为苏武的忠诚是愚忠吗?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译官至二千石以上的官吏,其子弟可任为郎。苏武的父亲苏建曾为代郡太守,以功封平陵侯,所以苏武享受这种待遇。兄弟并为郎:哥哥和弟弟一道做郎官。兄弟,指苏武的哥哥苏嘉和弟弟苏贤。郎,官名,皇帝的近侍。稍:逐渐地。栘(yí):汉宫中的园名。连伐胡:接连地讨伐匈奴。窥观:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译其义:赞赏他的道义。中郎将:官名。持节:手拿旄节。节,使者所持的一种信物,也称“旄节”。赂:赠送。假吏:指代理的属吏。募士斥候:招募人充当士兵和斥候。斥候,侦察敌情的人。俱:一起,一同。“俱”后省略动词谓初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读古今异义词的辨析技巧

技法指导

当阅读古诗文遇到与现代汉语的书写形式一模一样的双音节词语时,如不稍作辨析,易混淆古今词义,造成误解,从而偏离文意,不能准确理解文章内容。对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,下面介绍三种辨析方法来区分古今词义的差异。技法借鉴主题阅读一、利用朗读时语音的不同或停顿

词是音义结合的产物,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词的语音不同,这个词所表示的词义也有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

用朗读时语音的停顿,可以把词跟词的界限划分开来,以此来判断词与词之间的意义的差异。例如:

《鸿门宴》:“从此道至吾军。”“从此”在句中并不是现代汉语中的“从这个时候起”的意思,“从此”是介词“从”+代词“此”,意为“从,这”,朗读时应在“从”后有一个简单的停顿“从/此道至吾军”。技法借鉴主题阅读二、结合上下文语境

对于一些古今词义差异特别大的词语,或是古义在现代汉语中已经消亡的词语,应该利用上下文语境来确定它的词义。例如:

《孔雀东南飞》:“可怜体无比,阿母为汝求。”“可怜”是一个形容词,在现代汉语中的意思是值得怜悯,根据上下文,用现代汉语的词义理解此句,句意不通。这句话是焦仲卿的母亲所说,她在劝焦仲卿速遣刘兰芝,娶东家女为妻,因此,“可怜”是用于形容东家女的,在此处是“可爱”之意。技法借鉴主题阅读三、比较互证法

运用词义本身的内在规律,通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的,这种训诂方法,可以称作“比较互证”。有些古今同形异义的双音节词语,课本中并未加注释的,这些词用现代汉语的意思去理解似乎也说得通,但细敲之下,却发现不然。技法借鉴主题阅读对点小练

找出下列句中的古今异义词,并指出在句中的意思。

1.先帝不以臣卑鄙

2.率妻子邑人来此绝境

3.若舍郑以为东道主

4.行李之往来,共其乏困

5.微夫人之力不及此

参考答案:1.卑鄙:身份低微,出身低下。

2.妻子:妻子儿女。

3.东道主:东方道路上(招待过客)的主人。

4.行李:出使的人。

5.夫人:那人,指秦穆公。技法借鉴主题阅读时穷节乃现

名句诵读

同物既无虑,化去不复悔。(陶渊明《读<山海经>》)

无人信高洁,谁为表予心。(骆宾王《在狱咏蝉》)

门前万事不挂眼,头虽长低气不屈。(苏轼《戏子由》)

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。(黄巢《菊花》)

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。(于谦《石灰吟》)

持节云中,何日遣冯唐?(苏轼《江城子·密州出猎》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.苏武出使匈奴时,因随行人员参与了匈奴人的叛乱而被扣留。危难之中,苏武处处维护国家的尊严和利益,抱定必死的决心,决不屈节辱命。在受审时,他即以自刎来避免受辱。面对卫律的威胁利诱,他先是岿然不动,后来则直言怒斥,更以两国安危责之。在匈奴将他置于冻饿之境时,苏武仍然没有屈服,在极为艰苦的条件下依然“杖汉节牧羊,卧起操持”,念念不忘自己是汉朝的使者。苏武凭借顽强的意志和信念,在大汉的史书上书写下了不屈的坚贞气节。

2.1940年初,杨靖宇率领东北抗日联军与40万日寇作战,顽强抵抗,身负重伤,宁死不屈,壮烈牺牲。杨将军死后,日本人剖开他的遗体,想看看在冰天雪地的长白山上是什么让抗日联军顽强抵抗、不屈不挠。结果,他们在杨靖宇的胃里看到的是野草、树皮和棉絮。其实,他们还看到了中国人民抵御外侮的气节。

班固像

班固(32—92),字孟坚,东汉史学家、文学家。东汉安陵(今陕西咸阳)人。《后汉书·班固传》称他“年九岁,能属文诵诗赋,及长,遂博贯载籍,九流百家之言,无不穷究。所学无常师,不为章句,举大义而已”。资源助读知识整合其父班彪曾续司马迁《史记》作《史记后传》,未成而故。班固立志继承父业,在《后传》基础上,进一步广搜材料,编写《汉书》。后因有人向汉明帝诬告他篡改国史,被捕入狱。其弟班超上书解释,始得获释,被任命为兰台令史,经过二十多年努力,写成了《汉书》。班固还擅长作赋,撰有《两都赋》《幽通赋》等。汉和帝永元初年,班固随窦宪出征匈奴,不久窦宪因“谋反案”被诛,班固也受牵连被捕,死于狱中。资源助读知识整合二、作品背景

匈奴民族,兴起于战国时期,强盛于秦末汉初。秦汉之际,匈奴贵族凭借强大的军事力量,势力范围不断扩大。文、景时代,汉王朝采取与匈奴和亲政策来加强汉匈民族联系。武帝时,汉王朝力量逐渐增强,多次与匈奴作战,取得了几次胜利后,转而重视结盟,希望解除匈奴对汉王朝的威胁。恰好匈奴单于有意示好,汉朝也想趁机和解,于是派苏武出使与匈奴修好。资源助读知识整合三、相关常识

《汉书》,又称《前汉书》,由我国东汉时期的历史学家班固编撰,是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一。《汉书》是继《史记》之后我国古代又一部重要史书,与《史记》《后汉书》《三国志》并称为“前四史”。《汉书》全书主要记述了上起西汉的汉高祖元年,下至新朝的王莽地皇四年,共229年的史事。《汉书》包括本纪十二篇,表八篇,志十篇,列传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷,共八十余万字。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、辨识通假 资源助读知识整合三、一词多义 资源助读知识整合资源助读知识整合资源助读知识整合四、古今异义 资源助读知识整合资源助读知识整合五、词类活用 资源助读知识整合资源助读知识整合六、特殊句式

(1)汉天子,我丈人行也(判断句)

(2)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者(定语后置句)

(3)见犯乃死,重负国(被动句)

(4)为降虏于蛮夷(介词结构后置句)

(5)大臣亡罪夷灭者数十家(被动句,定语后置句)

(6)子卿尚复谁为乎(宾语前置句)资源助读知识整合七、名句积累

(1)武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

(2)女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?

(3)臣事君,犹子事父也。子为父死亡所恨。

(4)今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。

(5)水至清则无鱼,人至察则无徒。(班固《汉书·东方朔传》)

(6)绳锯木断,水滴石穿。(班固《汉书·枚乘传》)初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译一、理清文章思路 二、说说文章主旨

本文集中叙写了苏武在出使匈奴被扣留期间的事迹,颂扬了他在敌人面前富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,饥寒压不倒,私情无所动的浩然正气,充分肯定了他坚毅忠贞、大义凛然、视死如归的民族气节。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务一】把握文章的内容,分析人物形象

1.苏武是在什么情况下出使匈奴的?

提示:在连年的战争之后,且鞮侯送回汉朝的使臣,汉武帝准备礼待单于的情况下,苏武出使匈奴。

2.文中匈奴的招降有几次?各运用什么方法?

提示:有三次。第一次匈奴让卫律劝降,被苏武斥退;第二次用艰苦的环境折磨,苏武卧冰餐雪,持节不改;第三次让李陵劝降,遭苏武驳斥。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.对于卫律和李陵的劝降,苏武的回答在措辞和态度上有什么不同?

提示:面对不可一世的卫律,苏武正气凛然、怒目呵斥,措辞坚决,与对方进行激烈的斗争。而面对李陵时,苏武一方面有悲在心,为故友感到惋惜,措辞较柔和;另一方面坚持心中的原则,在投降问题上说话斩钉截铁、毫不退让。

4.本文塑造了一个怎样的苏武形象?简要谈谈你的理解。

提示:苏武有清醒的外交意识,待人接物不卑不亢,面对威逼利诱坚贞不二,长达十九年守节不移,表现了富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的民族气节。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译5.苏武入胡遭遇变故曾两度欲引刀自决,后来被困地窖、牧羊北海时却又千方百计要活下去。这前后不一的做法是否矛盾?会不会影响他爱国志士的光辉形象?

提示:不矛盾,也不会影响苏武的形象。引刀自绝是表示坚决不投降的决心,维护尊严;坚强地活下去是打消匈奴摧毁其肉体、征服其意志的念头,同样是在维护自己尊严。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译【任务二】 学习本文的写作手法

1.课文在写人时,有详有略。本文主人公是谁?哪些人物写得详细?哪些人物写得简略?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译2.本文是如何运用对比映衬手法来塑造苏武这一形象的?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译3.作者是如何运用环境描写苏武这一形象的?

提示:苏武留匈奴十九年,经历坎坷曲折。作者抓住苏武经历中的关键之处,运用典型环境,使苏武这个人物跃然纸上。苏武出使匈奴,因突发事变,被幽禁。在他的周围,有操着生杀予夺之权的单于和卫律的屠刀,有贪生怕死的副使张胜的屈降,有曾为同事、朋友的李陵的声泪俱下的劝降。而在冰天雪地“廪食不至”的北海牧羊,更是欲将苏武置于死地。这些典型环境,把苏武这个人物推到了矛盾斗争的风口浪尖上,让人物一展风采。初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译真正值得提倡的忠诚,就是要忠诚于明君(因为明君善治国),而非昏君。而那些不分黑白,一味盲目服从君主,为君主作无谓的牺牲的行为我们称之为“愚忠”。你认为苏武的忠诚是愚忠吗?

提示:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译官至二千石以上的官吏,其子弟可任为郎。苏武的父亲苏建曾为代郡太守,以功封平陵侯,所以苏武享受这种待遇。兄弟并为郎:哥哥和弟弟一道做郎官。兄弟,指苏武的哥哥苏嘉和弟弟苏贤。郎,官名,皇帝的近侍。稍:逐渐地。栘(yí):汉宫中的园名。连伐胡:接连地讨伐匈奴。窥观:初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译其义:赞赏他的道义。中郎将:官名。持节:手拿旄节。节,使者所持的一种信物,也称“旄节”。赂:赠送。假吏:指代理的属吏。募士斥候:招募人充当士兵和斥候。斥候,侦察敌情的人。俱:一起,一同。“俱”后省略动词谓初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译初读?整体感知再读?细节揣摩三读?重难探究四译?文白对译技法借鉴主题阅读古今异义词的辨析技巧

技法指导

当阅读古诗文遇到与现代汉语的书写形式一模一样的双音节词语时,如不稍作辨析,易混淆古今词义,造成误解,从而偏离文意,不能准确理解文章内容。对于容易混淆的古今同形异义的双音节词语,下面介绍三种辨析方法来区分古今词义的差异。技法借鉴主题阅读一、利用朗读时语音的不同或停顿

词是音义结合的产物,一个词的词义和语音之间是有一定的关联的。一个词的语音不同,这个词所表示的词义也有所不同。所以,我们可以通过朗读时语音的不同来判断词义间的差异。

用朗读时语音的停顿,可以把词跟词的界限划分开来,以此来判断词与词之间的意义的差异。例如:

《鸿门宴》:“从此道至吾军。”“从此”在句中并不是现代汉语中的“从这个时候起”的意思,“从此”是介词“从”+代词“此”,意为“从,这”,朗读时应在“从”后有一个简单的停顿“从/此道至吾军”。技法借鉴主题阅读二、结合上下文语境

对于一些古今词义差异特别大的词语,或是古义在现代汉语中已经消亡的词语,应该利用上下文语境来确定它的词义。例如:

《孔雀东南飞》:“可怜体无比,阿母为汝求。”“可怜”是一个形容词,在现代汉语中的意思是值得怜悯,根据上下文,用现代汉语的词义理解此句,句意不通。这句话是焦仲卿的母亲所说,她在劝焦仲卿速遣刘兰芝,娶东家女为妻,因此,“可怜”是用于形容东家女的,在此处是“可爱”之意。技法借鉴主题阅读三、比较互证法

运用词义本身的内在规律,通过词与词之间意义的关系和多义词诸义项的关系对比,较其异,证其同,达到探求和判定词义的目的,这种训诂方法,可以称作“比较互证”。有些古今同形异义的双音节词语,课本中并未加注释的,这些词用现代汉语的意思去理解似乎也说得通,但细敲之下,却发现不然。技法借鉴主题阅读对点小练

找出下列句中的古今异义词,并指出在句中的意思。

1.先帝不以臣卑鄙

2.率妻子邑人来此绝境

3.若舍郑以为东道主

4.行李之往来,共其乏困

5.微夫人之力不及此

参考答案:1.卑鄙:身份低微,出身低下。

2.妻子:妻子儿女。

3.东道主:东方道路上(招待过客)的主人。

4.行李:出使的人。

5.夫人:那人,指秦穆公。技法借鉴主题阅读时穷节乃现

名句诵读

同物既无虑,化去不复悔。(陶渊明《读<山海经>》)

无人信高洁,谁为表予心。(骆宾王《在狱咏蝉》)

门前万事不挂眼,头虽长低气不屈。(苏轼《戏子由》)

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。(黄巢《菊花》)

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。(于谦《石灰吟》)

持节云中,何日遣冯唐?(苏轼《江城子·密州出猎》)技法借鉴主题阅读素材趣读

1.苏武出使匈奴时,因随行人员参与了匈奴人的叛乱而被扣留。危难之中,苏武处处维护国家的尊严和利益,抱定必死的决心,决不屈节辱命。在受审时,他即以自刎来避免受辱。面对卫律的威胁利诱,他先是岿然不动,后来则直言怒斥,更以两国安危责之。在匈奴将他置于冻饿之境时,苏武仍然没有屈服,在极为艰苦的条件下依然“杖汉节牧羊,卧起操持”,念念不忘自己是汉朝的使者。苏武凭借顽强的意志和信念,在大汉的史书上书写下了不屈的坚贞气节。

2.1940年初,杨靖宇率领东北抗日联军与40万日寇作战,顽强抵抗,身负重伤,宁死不屈,壮烈牺牲。杨将军死后,日本人剖开他的遗体,想看看在冰天雪地的长白山上是什么让抗日联军顽强抵抗、不屈不挠。结果,他们在杨靖宇的胃里看到的是野草、树皮和棉絮。其实,他们还看到了中国人民抵御外侮的气节。