2018版高中语文第四单元昨日的战争9《赤壁之战》课件鲁人版必修1

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第四单元昨日的战争9《赤壁之战》课件鲁人版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 568.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。9 赤壁之战开篇得益课前预习文本精解课堂演练美文赏读素材积累开篇得益赤 壁

赵翼依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长。

乌鹊南飞无魏地,大江东去有周郎。

千秋人物三分国,一片山河百战场。

今日经过已陈迹,月明渔父唱苍浪。鉴赏:“依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长”,是对于《赤壁》景象的描写,突出了赤壁作为军事要地险峻的特点。作者以赤壁形胜起笔,借用曹操、苏轼经典名句展现历史画卷;再通过时空对吟,将显赫风云的“千秋人物”与怡然自在的“渔父放歌”两相对比,从而暗合诗人“淡于名利、弃官归隐”的坦然心境。

本诗所用典故有三:曹操《短歌行》有“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”句;苏轼《念奴娇》有“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”句;屈原《渔父》有“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”句。借用典故、工巧对仗,时空对照、昔今反差,既表达了对英雄的崇敬之情,也表达了对自然的永恒和人事变迁的慨叹。课前预习一、资料卡片

1.走近作者

司马光(1019—1086),字君实,陕州夏县(今山西省闻喜县)涑水乡人,世称“涑水先生”。北宋史学家、文学家。宋仁宗宝元元年(1038年)进士。宋仁宗末年任天章阁侍制兼知谏院。后因反对王安石变法,退居洛阳,主编《资治通鉴》。元丰八年(1085年)哲宗即位,高太皇太后听政,召他入京主持国事,次年任尚书左仆射兼门下侍郎,全部废除王安石新法,恢复旧制。为相8个月病逝,追封温国公,谥文正。有《司马文正公集》。2.写作背景

课文写曹操乘荆州军阀刘表去世的机会,挥师南下,击败了当时依附刘表的刘备的军队,吞并了刘表的儿子刘琮的兵力,沿着长江南下,要消灭据守在长江下游的孙权集团。他号称八十万大军,对孙权进行威慑,企图不战而胜。刘备自称是汉朝皇帝的后代,在镇压黄巾军时起兵,但一直没有自己的地盘,在军阀混战中先后依附过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等大军阀。这时被曹操击败,在诸葛亮的辅助下,他收集残余军队万余人,联合孙权来抗击曹操。孙权军队是抗击曹操的主力。孙权继承了父亲孙坚和兄长孙策所建立的基业,割据江南。但他当时的兵力也有限,据他自己说是“五万兵难卒合,已选三万人”。战争双方力量对比悬殊。3.相关知识

《资治通鉴》简介

我国最大的一部编年体通史,全书共294卷,上起周威烈王二十三年(前403),下至五代周世宗显德六年(959年),记载了1 362年的历史。由司马光主持编写,参加编写的还有刘颁、刘恕、范祖禹等人,所有文稿都经由司马光删削、润色、整理,文笔简洁流畅,如出一人之手。历经19年(1066—1084)才得以成书。编此书的目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失”。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,于是定名为《资治通鉴》。二、知识积累

1.通假字

(1)进住鄂县之樊口( )

(2)将军禽操( )

(3)五万兵难卒合( )

(4)卿能办之者诚决( )

(5)烟炎张天( )

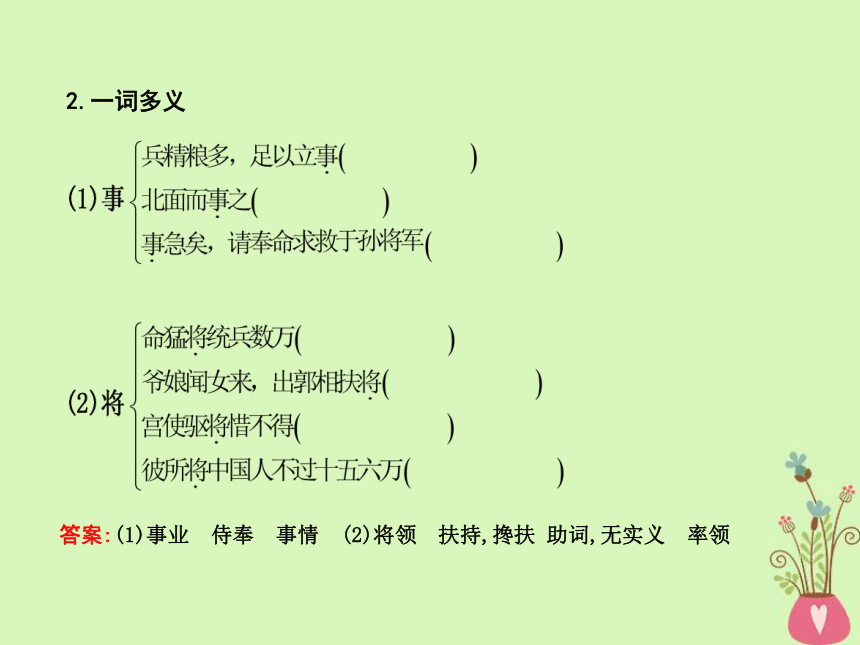

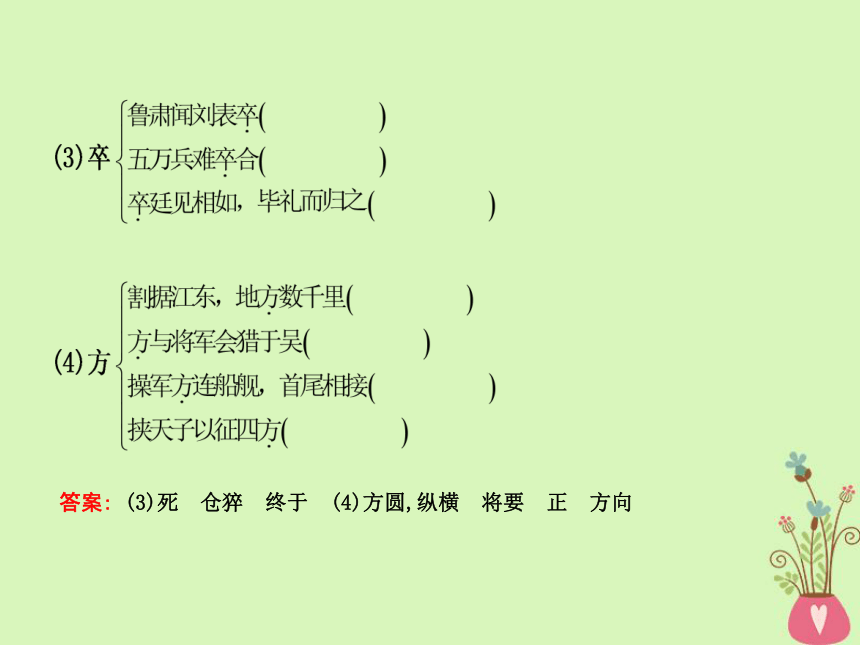

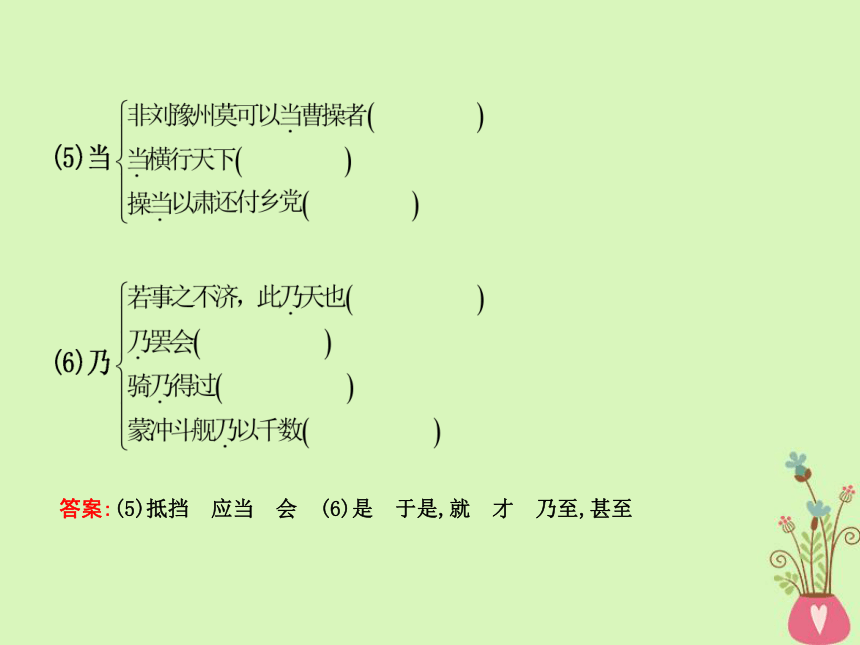

(6)雷鼓大震( )答案:(1)“住”通“驻” (2)“禽”通“擒” (3)“卒”通“猝” (4)“诚”通“请” (5)“炎”通“焰” (6)“雷”通“擂” 2.一词多义答案:(1)事业 侍奉 事情 (2)将领 扶持,搀扶 助词,无实义 率领 答案: (3)死 仓猝 终于 (4)方圆,纵横 将要 正 方向 答案:(5)抵挡 应当 会 (6)是 于是,就 才 乃至,甚至 答案:(7)介词,对 介词,在 介词,向 介词,表被动 介词,在……方面 ①介词,从;②介词,比 (8)连词,和 介词,表涉及,相当于“到” 介词,到……时候3.词类活用

(1)孙讨虏聪明仁惠,敬贤礼士( )

(2)田横,齐之壮士耳,犹守义不辱( )

(3)今不速往,恐为操所先( )

(4)与苍梧太守吴巨有旧( )

(5)为汉家除残去秽( )

(6)率轻锐继其后( )

(7)必蹶上将军( )答案:(1)贤,形容词用作名词,有德有才的人 礼,名词用作动词,以礼相待 (2)辱,名词用作动词,忍受屈辱 (3)先,名词用作动词,占先 (4)旧,形容词用作名词,这是指老交情 (5)残,秽,形容词用作名词,这里都指“坏人” (6)轻锐,形容词用作名词,这里指“轻装的精锐部队” (7)蹶,使动用法,这里是“使……受挫折”(8)可烧而走也( )

(9)诸人持议,甚失孤望( )

(10)兵精粮多,足以立事( )

(11)夫以疲病之卒御狐疑之众( )

(12)备南走( )

(13)曹操自江陵将顺江东下( )

(14)曹军破,必北还( )

(15)上建旌旗( )答案:(8)走,使动用法,这里是“使……逃跑” (9)失,使动用法,这里是“使……失望” (10)立,使动用法,使……建立 (11)狐,名词作状语,像狐狸那样 (12)南,名词作状语,向南 (13)东,名词作状语,向东 (14)北,名词作状语,向北 (15)上,名词作状语,在上面答案:(1)局面形成 (2)恳切慰问 (3)北向 答案:(4)投降 (5)上厕所的委婉说法 (6)实际上 (7)土地方圆 答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)被动句 (4)省略句 (5)省略句 (6)宾语前置句 5.特殊句式

(1)此帝王之资也( )

(2)刘备天下枭雄( )

(3)行将为人所并( )

(4)避乱江东( )

(5)操悉浮以沿江( )

(6)卿欲何言( )答案:(7)宾语前置句 (8)定语后置句 (9)定语后置句 (10)状语后

置句(7)欲安所归乎( )

(8)荆州之民附操者( )

(9)且将军大势可以拒操者( )

(10)与备会于当阳长坂( )答案:(1)江山险固 沃野万里 士民殷富 (2)孙讨虏聪明仁惠 敬贤礼士 (3)若不能 何不按兵束甲 北面而事之 (4)操军方连船舰 首尾相接6.名句名篇

(1)鲁肃对孙权说,荆州和江东土地相连, , , ,如果占据这些有利资源,一定能成为开创帝王之业的凭借。?

(2)鲁肃在当阳长坂极力促成孙刘联合,他认为孙权兵精粮多,足以立事,且认为

, ,是江东英雄都归附于孙权的原因。?

(3)诸葛亮在柴桑先从正面劝说孙刘联合,后又使用激将法促使孙权下定联合抗曹的决心,文中体现激将法的具体句子是 , ,

!?

(4)黄盖认为孙刘联军和曹军很难持久抗衡,应该使用火攻,他的依据是 ,

。?文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

本文通过孙、刘双方结成联盟出兵抗曹的历史事实,揭示了只要正确分析形势,正确指挥,劣势可以转化为优势,弱国可以战胜强国的战争规律。

作者在行文中如何表现双方优劣形势的转化的?参考答案:诸葛亮、周瑜、鲁肃能够在“知己知彼”的前提下,充分利用和扩大曹军的弱点,以己之长,攻彼之短,为孙权出谋划策,终于在促使矛盾转化的过程中,转劣势为优势,化被动为主动。而本文作者司马光,正是根据当时错综复杂的史实,以极其生动的史笔,描述了这一转化的全过程。

为使矛盾转化,第一步就是要做好孙刘联合,“同心一意”去“共治曹操”。在孙刘一方,这是当时的主要矛盾。要解决这个主要矛盾,关键在于孙权的态度。诸葛亮从军事、政治诸方面对敌我双方的优劣长短作了全面的、实事求是的分析,并且一一加以对比,最后得到了孙刘“协规同力,破操军必矣”这一令人信服的结论,因而使得孙权真正心悦诚服,达成了孙刘联合拒曹的协议,解决了主要矛盾。为使矛盾转化,第二步就是要做好排除投降派干扰的工作。在曹军直指东吴的危急形势下,东吴内部以张昭为首的主和派(实质是投降派)一度占据上风。鲁肃主战,但却未能当面争议,就说明了这一点。周瑜是东吴的名将,智勇双全,且握有实权,乃举足轻重的人物。他对敌我双方的深刻剖析,对主和派及其谬论的有力驳斥,一方面同上文诸葛亮所做的剖析呼应,另一方面又为解决投降派干扰起了决定性的作用。

为使矛盾转化,第三步就是要做好制定作战方案的工作。从曹操方面来说,兵力很足。针对曹方兵多可以持久作战的优势,孙吴采取了以攻为守、速战速决的方针。黄盖的话“寇众我寡,难与持久”,就是指这个意思。“操军方连船舰,首尾相接”,又适值“东南风急”,正可抓住战机,利用这些条件,用火攻破曹。针对曹军的麻痹轻敌,孙吴决定采取诈降之计。果然,在赤壁之战的具体过程中,曹军的长处得不到发挥,而所暴露出来的弱点却酿成了败局。孙吴方面则如愿以偿,被动变成了主动,劣势变成了优势,大获全胜。二、局部揣摩

1.本文是写赤壁之战的史实,为什么要详写战前的战略决策,而略写战争的经过和结果?参考答案:这是由《资治通鉴》的写作目的决定的。作者写赤壁之战的目的不在于客观记述战争的过程,而在于总结经验,供最高统治者作治国安邦的借鉴,所以记述时侧重于总结经验教训方面。赤壁之战的根本经验在于联合作战的战略决策。因为战略思想正确与否,是决定战争胜负的根本条件,所以要详写战略决策,略写战况。参考答案:“操军不利,引次江北。瑜等在南岸”交代了双方驻兵的地理位置,为后文周瑜火烧曹营埋下伏笔。曹军把船连起来,是曹操克服不习水战的措施,而这一点恰恰又是曹军的致命弱点,使周瑜有机可乘。这就为下文周瑜“火攻”作了铺垫。这样,不仅使文章曲折生动,结构严密,而且使人读起来有趣、有味,扣人心弦,引人入胜。2.本文前有伏笔,后有照应,结构严谨,请根据文本简要分析。参考答案:劝说过程如下:议论形势(暗示)→向孙陈述利害→激怒孙

权→为孙权分析实力→坚定孙权的决心。 3.诸葛亮是如何劝说孙权联合抗曹的?分析一下他劝说的过程。参考答案:(1)鲁肃是一个有见识、多谋略、达权变的战略家。有见识,是说他一眼就看出了荆州的重要的战略地位,预见到刘表死后,曹操必然要向荆州进兵;有谋略是说他首先提出了要说服刘备,“共治曹操”的构想;达权变是说他请求出使荆州,以“吊表二子”为名,进退自如,并做两手准备,以便见机行事。

(2)周瑜果决明快,充满信心,战略上敢于蔑视敌人,而战术上高度重视敌人,性格英勇刚烈,行事谨慎缜密。4.请根据鲁肃、周瑜劝说孙权的过程,分析他们各自的性格。5.孙权是作者用笔最多的人物,试分析其形象特征。参考答案:孙权是赤壁之战的关键人物,善于采纳意见,有决断,指挥若定,是卓越的政治家和军事家。曹操带兵几十万,破荆州,下江陵,所向披靡,势如破竹。这一严峻形势,作为东吴首领的孙权,是必须慎重思虑、不能掉以轻心的。每遇大事,先慎重考虑,再作出决策,这才是主帅的严谨风度。张昭等投降派提出了“三虑”,孙权不能不深思熟虑,仔细掂量。孙权察觉到张昭等人的言论是错误的,但却没有立即显露出半点声色。这就表明孙权是一个头脑非常冷静,遇事从容、镇定、深思熟虑的“雄才”。拒曹,本是孙权原有的想法。他派鲁肃去联合刘备,就是为了“共治曹操”,但由于张昭引出“三虑”,因而思谋未决。他仔细听了诸葛亮、鲁肃、周瑜关于敌我双方力量强弱的具体分析,权衡“拒”“迎”的得失之后,毅然决断“当击”;而且“拔刀斫前奏案,曰:‘诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!’”他的语言,他的态度,他的感情,何等坚决!孙权其实早有准备,在周瑜当夜请战时,孙权说“已选三万人,船、粮、战具俱办”,就是明证。至于“前发”“后援”的军事安排,以及作战万一失利时的对策等,都作了周密的部署,孙权这种深谋远虑而又雄心勃勃的性格,是在曲折起伏、发展变化中表现出来的,因而显得非常细致、完备,人物形象十分鲜明。三、开放探究

“赤壁”是永恒的话题。多少文人墨客在这里留下了诗篇,抒写了怀抱。到了今天,“赤壁之战”仍然是火热的影视题材。吴宇森的《赤壁》两集展现了鲜明的个人风格。

如果你是导演,你会如何展现赤壁之战的场景?又如何给扮演曹操、周瑜的演员说戏?思路提示:言之成理,必须有创意、有个性。建立在历史事实基础之上。景物、场面展现需多角度、多层面。人物刻画要挖掘内在的主导性格,同时需要多重性地揭示。课堂演练剖析:C A项,“番”应读pó;B项,“校”应读jiào;D项,“殷”应读yān。剖析:C A项,克:能;B项,习:习惯;D项,赞:辅助,协助。剖析:B 副词,甚至,乃至。剖析:D A项,“恳切慰问”;B项,“北向”;C项,“实际上”,都是古今异义词。5.选出句式不同于其他项的一项是( )

A.人马烧溺死者甚众

B.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

C.事急矣,请奉命求救于孙将军

D.求人可使报秦者,未得剖析:C C项为状语后置句,其余三项均为定语后置句。美文赏读文赤壁

朱增泉

文赤壁在黄州,武汉向东,车子开一个来小时就到了。一下车,我就远远

望见苏东坡,是山坡下一尊高高站立的汉白玉石雕像。文赤壁的名声犹胜武

赤壁,苏东坡是这里的主角。大家走近前去,仰视这位千古文豪。一个人一旦被刻成一尊石像,即便恣肆汪洋如苏轼,他那眉宇间,襟袍临风处,拂袖挪步,毕竟已少了那份气质。他的醉态浪漫呢?他的才情风骨呢?他的失意豁达呢?一尊石像纵然万古不朽,终究已不是有血有肉的那个人了。难怪,苏东坡

这样豪放的人,也曾在这里感叹过“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。

江山如画,逝者如斯! 迎面一座小山,不高,拾级而上。可能是这里的人想让文赤壁比武赤

壁更“赤”、更吸引游客吧,山壁上泼了一层赭红色涂料,显得假了。苏

东坡的文采名声,哪里还用得着粉饰媚俗?

登临而观,山壁下只剩两池死水。抬头北望,远处才是白茫茫的长江

江面。在古代,长江是在这座小山脚下拍壁而流的,千百年来渐渐淤积成

滩,如今滩地上都已盖满房子。当年,苏轼写了《前赤壁赋》,三个月后重

游赤壁再写《后赤壁赋》时,就已感叹“曾日月之几何,而江山不可复识

矣”。他去世至今已九百多年了,星换斗移,江山已改,虽是涛声依旧,毕

竟江面已远。

唯有东坡在,剩有游人处。

从山上望下去,滩地上的楼群内,对着马路有一所赤壁小学,校门口挂

着牌子。若是苏轼有灵,他一定也在盼望江山代有人才出吧? 苏东坡在黄州落难几年,写下了不朽名篇《赤壁怀古》、《前赤壁赋》、《后赤壁赋》。后来朝廷发来诰命,任命他为“汝州团练副使”。翻译成现在的说法,就是让他到汝州去当人武部副部长,也算是落实政策,为他重新安排了工作。其实那是给他一个虚职,明确规定他到了汝州“不得签书公事”,去挂职领一份钱粮而已。临行前,他又写了一首《别黄州》,诗中有“桑下岂无三宿恋”之句,对黄州这几年“放浪山水间,与樵渔杂处”落难日子难以忘怀,一个失意文人,被安排去挂职当一名“武官”,真是阴差阳错。

然而,文赤壁的全部意蕴,又恰恰全部产生在一连串的阴差阳错之间。苏东坡获罪入狱,旋被朝廷发配来黄州,反而为他营造出了创作“三赤”名篇的主观情绪和客观环境。古时,此山有峭壁插入江中,形如象鼻,山体为红色花岗岩,故名“赤鼻矶”。苏东坡是四川人,想必他初来乍到,竟将湖北口音“赤鼻”错听为“赤壁”。落难中的苏东坡“孤舟出没烟波里”,游饮江上,身临赤壁,伤感而怀古,触景而生情。面对万古东流、惊涛拍岸的浩浩长江,他心中也被满腔的不白、不公、不平,掀起阵阵巨大的感情波澜。他遥想当年赤壁之战时,时势何等风起云涌,一时多少豪杰,“而今安在哉”?于是,“苏子愀然”,扣舷而歌,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。 看来,生前的“命”与身后的“名”,从来不是一回事。生前命运好、身后名声也好的人是有的,但并非人人都能如愿、如意。有的人生前飞黄腾达,大红大紫,身后却瞬即灰飞烟灭,再没有人想起、提起,因为他生前其实并没有做过什么留得住的事。或是反倒被人想起、提起他生前曾做过某些恶事、丑事、腌渍埋汰之事,落个臭名昭著,也未可知。有的人生前大起大落,甚至连遭大灾大难,最终却艰难玉成,留下了传颂千古的大成就、大名声。所以,一个人对于眼前那点阴差阳错、阳差阴错,大可不必太在意。苏东坡赤壁怀古之词、之赋,皆悲愤中更见其旷达情怀。他若是一味排遣蝇营狗苟、狭隘不能自拔之情,纵然文丽辞美,也决计成不了杰作,更流传不到今天。

文赤壁,虽然并不是历史上赤壁之战的古战场,但细想起来,其实苏东坡在这里也打了一场赤壁之战。不过,他打的是一场“文战”,对手是那些围攻他、诬陷他的政敌。他的态度是超拔的,不屑于去同对手打那些是是非非的笔墨官司。他没有打黄盖,没有借东风,也没有草船借箭,只是借了几分酒力,信笔纵情写华章。这场赤壁“文战”的结果,苏东坡大获全胜,以其三篇不朽之作流传千古。 赏析:文章开篇,作者不直说远远望见的是苏东坡的雕像,而说是苏东坡,表达了对苏东坡的热爱、崇敬之情。

“唯有东坡在,剩有游人处。”承上启下,从眼前的景物描写转向了历史抒写。苏东坡获罪入狱,旋被发配来黄州,因了“赤壁”一带的大江东去、惊涛拍岸的自然景观,风起云涌、“一时多少豪杰”的历史背景,而变得超然旷达。文章最后说,苏东坡在文赤壁也打了一场胜仗,揭示了主旨:倡导苏东坡面对命运捉弄的豁达情怀。素材积累【内容素材】

司马光是北宋史学家,主持编撰了《资治通鉴》,历时19年之久。他用圆木做了个枕头,取名“警枕”,意在警告自己,切莫贪睡。当他枕在这圆木上睡觉时,只要稍一辗转,“警枕”就会翻滚,将他唤醒。然后,他立刻坐起,继续奋笔疾书。

【适用话题】

勤奋,信念,恒心,理想。谢谢观赏!

赵翼依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长。

乌鹊南飞无魏地,大江东去有周郎。

千秋人物三分国,一片山河百战场。

今日经过已陈迹,月明渔父唱苍浪。鉴赏:“依然形胜扼荆襄,赤壁山前故垒长”,是对于《赤壁》景象的描写,突出了赤壁作为军事要地险峻的特点。作者以赤壁形胜起笔,借用曹操、苏轼经典名句展现历史画卷;再通过时空对吟,将显赫风云的“千秋人物”与怡然自在的“渔父放歌”两相对比,从而暗合诗人“淡于名利、弃官归隐”的坦然心境。

本诗所用典故有三:曹操《短歌行》有“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”句;苏轼《念奴娇》有“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”句;屈原《渔父》有“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”句。借用典故、工巧对仗,时空对照、昔今反差,既表达了对英雄的崇敬之情,也表达了对自然的永恒和人事变迁的慨叹。课前预习一、资料卡片

1.走近作者

司马光(1019—1086),字君实,陕州夏县(今山西省闻喜县)涑水乡人,世称“涑水先生”。北宋史学家、文学家。宋仁宗宝元元年(1038年)进士。宋仁宗末年任天章阁侍制兼知谏院。后因反对王安石变法,退居洛阳,主编《资治通鉴》。元丰八年(1085年)哲宗即位,高太皇太后听政,召他入京主持国事,次年任尚书左仆射兼门下侍郎,全部废除王安石新法,恢复旧制。为相8个月病逝,追封温国公,谥文正。有《司马文正公集》。2.写作背景

课文写曹操乘荆州军阀刘表去世的机会,挥师南下,击败了当时依附刘表的刘备的军队,吞并了刘表的儿子刘琮的兵力,沿着长江南下,要消灭据守在长江下游的孙权集团。他号称八十万大军,对孙权进行威慑,企图不战而胜。刘备自称是汉朝皇帝的后代,在镇压黄巾军时起兵,但一直没有自己的地盘,在军阀混战中先后依附过公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等大军阀。这时被曹操击败,在诸葛亮的辅助下,他收集残余军队万余人,联合孙权来抗击曹操。孙权军队是抗击曹操的主力。孙权继承了父亲孙坚和兄长孙策所建立的基业,割据江南。但他当时的兵力也有限,据他自己说是“五万兵难卒合,已选三万人”。战争双方力量对比悬殊。3.相关知识

《资治通鉴》简介

我国最大的一部编年体通史,全书共294卷,上起周威烈王二十三年(前403),下至五代周世宗显德六年(959年),记载了1 362年的历史。由司马光主持编写,参加编写的还有刘颁、刘恕、范祖禹等人,所有文稿都经由司马光删削、润色、整理,文笔简洁流畅,如出一人之手。历经19年(1066—1084)才得以成书。编此书的目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失”。宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,于是定名为《资治通鉴》。二、知识积累

1.通假字

(1)进住鄂县之樊口( )

(2)将军禽操( )

(3)五万兵难卒合( )

(4)卿能办之者诚决( )

(5)烟炎张天( )

(6)雷鼓大震( )答案:(1)“住”通“驻” (2)“禽”通“擒” (3)“卒”通“猝” (4)“诚”通“请” (5)“炎”通“焰” (6)“雷”通“擂” 2.一词多义答案:(1)事业 侍奉 事情 (2)将领 扶持,搀扶 助词,无实义 率领 答案: (3)死 仓猝 终于 (4)方圆,纵横 将要 正 方向 答案:(5)抵挡 应当 会 (6)是 于是,就 才 乃至,甚至 答案:(7)介词,对 介词,在 介词,向 介词,表被动 介词,在……方面 ①介词,从;②介词,比 (8)连词,和 介词,表涉及,相当于“到” 介词,到……时候3.词类活用

(1)孙讨虏聪明仁惠,敬贤礼士( )

(2)田横,齐之壮士耳,犹守义不辱( )

(3)今不速往,恐为操所先( )

(4)与苍梧太守吴巨有旧( )

(5)为汉家除残去秽( )

(6)率轻锐继其后( )

(7)必蹶上将军( )答案:(1)贤,形容词用作名词,有德有才的人 礼,名词用作动词,以礼相待 (2)辱,名词用作动词,忍受屈辱 (3)先,名词用作动词,占先 (4)旧,形容词用作名词,这是指老交情 (5)残,秽,形容词用作名词,这里都指“坏人” (6)轻锐,形容词用作名词,这里指“轻装的精锐部队” (7)蹶,使动用法,这里是“使……受挫折”(8)可烧而走也( )

(9)诸人持议,甚失孤望( )

(10)兵精粮多,足以立事( )

(11)夫以疲病之卒御狐疑之众( )

(12)备南走( )

(13)曹操自江陵将顺江东下( )

(14)曹军破,必北还( )

(15)上建旌旗( )答案:(8)走,使动用法,这里是“使……逃跑” (9)失,使动用法,这里是“使……失望” (10)立,使动用法,使……建立 (11)狐,名词作状语,像狐狸那样 (12)南,名词作状语,向南 (13)东,名词作状语,向东 (14)北,名词作状语,向北 (15)上,名词作状语,在上面答案:(1)局面形成 (2)恳切慰问 (3)北向 答案:(4)投降 (5)上厕所的委婉说法 (6)实际上 (7)土地方圆 答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)被动句 (4)省略句 (5)省略句 (6)宾语前置句 5.特殊句式

(1)此帝王之资也( )

(2)刘备天下枭雄( )

(3)行将为人所并( )

(4)避乱江东( )

(5)操悉浮以沿江( )

(6)卿欲何言( )答案:(7)宾语前置句 (8)定语后置句 (9)定语后置句 (10)状语后

置句(7)欲安所归乎( )

(8)荆州之民附操者( )

(9)且将军大势可以拒操者( )

(10)与备会于当阳长坂( )答案:(1)江山险固 沃野万里 士民殷富 (2)孙讨虏聪明仁惠 敬贤礼士 (3)若不能 何不按兵束甲 北面而事之 (4)操军方连船舰 首尾相接6.名句名篇

(1)鲁肃对孙权说,荆州和江东土地相连, , , ,如果占据这些有利资源,一定能成为开创帝王之业的凭借。?

(2)鲁肃在当阳长坂极力促成孙刘联合,他认为孙权兵精粮多,足以立事,且认为

, ,是江东英雄都归附于孙权的原因。?

(3)诸葛亮在柴桑先从正面劝说孙刘联合,后又使用激将法促使孙权下定联合抗曹的决心,文中体现激将法的具体句子是 , ,

!?

(4)黄盖认为孙刘联军和曹军很难持久抗衡,应该使用火攻,他的依据是 ,

。?文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

本文通过孙、刘双方结成联盟出兵抗曹的历史事实,揭示了只要正确分析形势,正确指挥,劣势可以转化为优势,弱国可以战胜强国的战争规律。

作者在行文中如何表现双方优劣形势的转化的?参考答案:诸葛亮、周瑜、鲁肃能够在“知己知彼”的前提下,充分利用和扩大曹军的弱点,以己之长,攻彼之短,为孙权出谋划策,终于在促使矛盾转化的过程中,转劣势为优势,化被动为主动。而本文作者司马光,正是根据当时错综复杂的史实,以极其生动的史笔,描述了这一转化的全过程。

为使矛盾转化,第一步就是要做好孙刘联合,“同心一意”去“共治曹操”。在孙刘一方,这是当时的主要矛盾。要解决这个主要矛盾,关键在于孙权的态度。诸葛亮从军事、政治诸方面对敌我双方的优劣长短作了全面的、实事求是的分析,并且一一加以对比,最后得到了孙刘“协规同力,破操军必矣”这一令人信服的结论,因而使得孙权真正心悦诚服,达成了孙刘联合拒曹的协议,解决了主要矛盾。为使矛盾转化,第二步就是要做好排除投降派干扰的工作。在曹军直指东吴的危急形势下,东吴内部以张昭为首的主和派(实质是投降派)一度占据上风。鲁肃主战,但却未能当面争议,就说明了这一点。周瑜是东吴的名将,智勇双全,且握有实权,乃举足轻重的人物。他对敌我双方的深刻剖析,对主和派及其谬论的有力驳斥,一方面同上文诸葛亮所做的剖析呼应,另一方面又为解决投降派干扰起了决定性的作用。

为使矛盾转化,第三步就是要做好制定作战方案的工作。从曹操方面来说,兵力很足。针对曹方兵多可以持久作战的优势,孙吴采取了以攻为守、速战速决的方针。黄盖的话“寇众我寡,难与持久”,就是指这个意思。“操军方连船舰,首尾相接”,又适值“东南风急”,正可抓住战机,利用这些条件,用火攻破曹。针对曹军的麻痹轻敌,孙吴决定采取诈降之计。果然,在赤壁之战的具体过程中,曹军的长处得不到发挥,而所暴露出来的弱点却酿成了败局。孙吴方面则如愿以偿,被动变成了主动,劣势变成了优势,大获全胜。二、局部揣摩

1.本文是写赤壁之战的史实,为什么要详写战前的战略决策,而略写战争的经过和结果?参考答案:这是由《资治通鉴》的写作目的决定的。作者写赤壁之战的目的不在于客观记述战争的过程,而在于总结经验,供最高统治者作治国安邦的借鉴,所以记述时侧重于总结经验教训方面。赤壁之战的根本经验在于联合作战的战略决策。因为战略思想正确与否,是决定战争胜负的根本条件,所以要详写战略决策,略写战况。参考答案:“操军不利,引次江北。瑜等在南岸”交代了双方驻兵的地理位置,为后文周瑜火烧曹营埋下伏笔。曹军把船连起来,是曹操克服不习水战的措施,而这一点恰恰又是曹军的致命弱点,使周瑜有机可乘。这就为下文周瑜“火攻”作了铺垫。这样,不仅使文章曲折生动,结构严密,而且使人读起来有趣、有味,扣人心弦,引人入胜。2.本文前有伏笔,后有照应,结构严谨,请根据文本简要分析。参考答案:劝说过程如下:议论形势(暗示)→向孙陈述利害→激怒孙

权→为孙权分析实力→坚定孙权的决心。 3.诸葛亮是如何劝说孙权联合抗曹的?分析一下他劝说的过程。参考答案:(1)鲁肃是一个有见识、多谋略、达权变的战略家。有见识,是说他一眼就看出了荆州的重要的战略地位,预见到刘表死后,曹操必然要向荆州进兵;有谋略是说他首先提出了要说服刘备,“共治曹操”的构想;达权变是说他请求出使荆州,以“吊表二子”为名,进退自如,并做两手准备,以便见机行事。

(2)周瑜果决明快,充满信心,战略上敢于蔑视敌人,而战术上高度重视敌人,性格英勇刚烈,行事谨慎缜密。4.请根据鲁肃、周瑜劝说孙权的过程,分析他们各自的性格。5.孙权是作者用笔最多的人物,试分析其形象特征。参考答案:孙权是赤壁之战的关键人物,善于采纳意见,有决断,指挥若定,是卓越的政治家和军事家。曹操带兵几十万,破荆州,下江陵,所向披靡,势如破竹。这一严峻形势,作为东吴首领的孙权,是必须慎重思虑、不能掉以轻心的。每遇大事,先慎重考虑,再作出决策,这才是主帅的严谨风度。张昭等投降派提出了“三虑”,孙权不能不深思熟虑,仔细掂量。孙权察觉到张昭等人的言论是错误的,但却没有立即显露出半点声色。这就表明孙权是一个头脑非常冷静,遇事从容、镇定、深思熟虑的“雄才”。拒曹,本是孙权原有的想法。他派鲁肃去联合刘备,就是为了“共治曹操”,但由于张昭引出“三虑”,因而思谋未决。他仔细听了诸葛亮、鲁肃、周瑜关于敌我双方力量强弱的具体分析,权衡“拒”“迎”的得失之后,毅然决断“当击”;而且“拔刀斫前奏案,曰:‘诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!’”他的语言,他的态度,他的感情,何等坚决!孙权其实早有准备,在周瑜当夜请战时,孙权说“已选三万人,船、粮、战具俱办”,就是明证。至于“前发”“后援”的军事安排,以及作战万一失利时的对策等,都作了周密的部署,孙权这种深谋远虑而又雄心勃勃的性格,是在曲折起伏、发展变化中表现出来的,因而显得非常细致、完备,人物形象十分鲜明。三、开放探究

“赤壁”是永恒的话题。多少文人墨客在这里留下了诗篇,抒写了怀抱。到了今天,“赤壁之战”仍然是火热的影视题材。吴宇森的《赤壁》两集展现了鲜明的个人风格。

如果你是导演,你会如何展现赤壁之战的场景?又如何给扮演曹操、周瑜的演员说戏?思路提示:言之成理,必须有创意、有个性。建立在历史事实基础之上。景物、场面展现需多角度、多层面。人物刻画要挖掘内在的主导性格,同时需要多重性地揭示。课堂演练剖析:C A项,“番”应读pó;B项,“校”应读jiào;D项,“殷”应读yān。剖析:C A项,克:能;B项,习:习惯;D项,赞:辅助,协助。剖析:B 副词,甚至,乃至。剖析:D A项,“恳切慰问”;B项,“北向”;C项,“实际上”,都是古今异义词。5.选出句式不同于其他项的一项是( )

A.人马烧溺死者甚众

B.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

C.事急矣,请奉命求救于孙将军

D.求人可使报秦者,未得剖析:C C项为状语后置句,其余三项均为定语后置句。美文赏读文赤壁

朱增泉

文赤壁在黄州,武汉向东,车子开一个来小时就到了。一下车,我就远远

望见苏东坡,是山坡下一尊高高站立的汉白玉石雕像。文赤壁的名声犹胜武

赤壁,苏东坡是这里的主角。大家走近前去,仰视这位千古文豪。一个人一旦被刻成一尊石像,即便恣肆汪洋如苏轼,他那眉宇间,襟袍临风处,拂袖挪步,毕竟已少了那份气质。他的醉态浪漫呢?他的才情风骨呢?他的失意豁达呢?一尊石像纵然万古不朽,终究已不是有血有肉的那个人了。难怪,苏东坡

这样豪放的人,也曾在这里感叹过“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。

江山如画,逝者如斯! 迎面一座小山,不高,拾级而上。可能是这里的人想让文赤壁比武赤

壁更“赤”、更吸引游客吧,山壁上泼了一层赭红色涂料,显得假了。苏

东坡的文采名声,哪里还用得着粉饰媚俗?

登临而观,山壁下只剩两池死水。抬头北望,远处才是白茫茫的长江

江面。在古代,长江是在这座小山脚下拍壁而流的,千百年来渐渐淤积成

滩,如今滩地上都已盖满房子。当年,苏轼写了《前赤壁赋》,三个月后重

游赤壁再写《后赤壁赋》时,就已感叹“曾日月之几何,而江山不可复识

矣”。他去世至今已九百多年了,星换斗移,江山已改,虽是涛声依旧,毕

竟江面已远。

唯有东坡在,剩有游人处。

从山上望下去,滩地上的楼群内,对着马路有一所赤壁小学,校门口挂

着牌子。若是苏轼有灵,他一定也在盼望江山代有人才出吧? 苏东坡在黄州落难几年,写下了不朽名篇《赤壁怀古》、《前赤壁赋》、《后赤壁赋》。后来朝廷发来诰命,任命他为“汝州团练副使”。翻译成现在的说法,就是让他到汝州去当人武部副部长,也算是落实政策,为他重新安排了工作。其实那是给他一个虚职,明确规定他到了汝州“不得签书公事”,去挂职领一份钱粮而已。临行前,他又写了一首《别黄州》,诗中有“桑下岂无三宿恋”之句,对黄州这几年“放浪山水间,与樵渔杂处”落难日子难以忘怀,一个失意文人,被安排去挂职当一名“武官”,真是阴差阳错。

然而,文赤壁的全部意蕴,又恰恰全部产生在一连串的阴差阳错之间。苏东坡获罪入狱,旋被朝廷发配来黄州,反而为他营造出了创作“三赤”名篇的主观情绪和客观环境。古时,此山有峭壁插入江中,形如象鼻,山体为红色花岗岩,故名“赤鼻矶”。苏东坡是四川人,想必他初来乍到,竟将湖北口音“赤鼻”错听为“赤壁”。落难中的苏东坡“孤舟出没烟波里”,游饮江上,身临赤壁,伤感而怀古,触景而生情。面对万古东流、惊涛拍岸的浩浩长江,他心中也被满腔的不白、不公、不平,掀起阵阵巨大的感情波澜。他遥想当年赤壁之战时,时势何等风起云涌,一时多少豪杰,“而今安在哉”?于是,“苏子愀然”,扣舷而歌,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。 看来,生前的“命”与身后的“名”,从来不是一回事。生前命运好、身后名声也好的人是有的,但并非人人都能如愿、如意。有的人生前飞黄腾达,大红大紫,身后却瞬即灰飞烟灭,再没有人想起、提起,因为他生前其实并没有做过什么留得住的事。或是反倒被人想起、提起他生前曾做过某些恶事、丑事、腌渍埋汰之事,落个臭名昭著,也未可知。有的人生前大起大落,甚至连遭大灾大难,最终却艰难玉成,留下了传颂千古的大成就、大名声。所以,一个人对于眼前那点阴差阳错、阳差阴错,大可不必太在意。苏东坡赤壁怀古之词、之赋,皆悲愤中更见其旷达情怀。他若是一味排遣蝇营狗苟、狭隘不能自拔之情,纵然文丽辞美,也决计成不了杰作,更流传不到今天。

文赤壁,虽然并不是历史上赤壁之战的古战场,但细想起来,其实苏东坡在这里也打了一场赤壁之战。不过,他打的是一场“文战”,对手是那些围攻他、诬陷他的政敌。他的态度是超拔的,不屑于去同对手打那些是是非非的笔墨官司。他没有打黄盖,没有借东风,也没有草船借箭,只是借了几分酒力,信笔纵情写华章。这场赤壁“文战”的结果,苏东坡大获全胜,以其三篇不朽之作流传千古。 赏析:文章开篇,作者不直说远远望见的是苏东坡的雕像,而说是苏东坡,表达了对苏东坡的热爱、崇敬之情。

“唯有东坡在,剩有游人处。”承上启下,从眼前的景物描写转向了历史抒写。苏东坡获罪入狱,旋被发配来黄州,因了“赤壁”一带的大江东去、惊涛拍岸的自然景观,风起云涌、“一时多少豪杰”的历史背景,而变得超然旷达。文章最后说,苏东坡在文赤壁也打了一场胜仗,揭示了主旨:倡导苏东坡面对命运捉弄的豁达情怀。素材积累【内容素材】

司马光是北宋史学家,主持编撰了《资治通鉴》,历时19年之久。他用圆木做了个枕头,取名“警枕”,意在警告自己,切莫贪睡。当他枕在这圆木上睡觉时,只要稍一辗转,“警枕”就会翻滚,将他唤醒。然后,他立刻坐起,继续奋笔疾书。

【适用话题】

勤奋,信念,恒心,理想。谢谢观赏!