2018版高中语文第一单元开启智慧之门1《劝学》课件鲁人版必修1

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第一单元开启智慧之门1《劝学》课件鲁人版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 503.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。第一单元 开启智慧之门单元学习导引内容概述智慧之于灵魂犹如健康之于身体,正如莎士比亚所说“智慧是命运的一部分”。歌德说:“所谓真正的智慧,都是曾经被人思考过千百次,但要想使它们真正成为我们自己的,一定要经过我们自己再三思维,直至它们在我们个人经验中生根为止。”我们说开启智慧之门的钥匙有三:学习、从师、读书。

《劝学》运用大量比喻,进行形象化论证,告诉我们“学不可以已”,这样才能“知明而行无过矣”,才能“圣心备焉”。

《师说》针砭时弊,说理透辟,笔锋犀利,告诉我们“从师”是得“道”、受“业”、解“惑”的需要,择师的标准是“道之所存,师之所存也”。

《谈读书》举例论述,正反论述,比喻论述,娓娓道来,如话家常,从个人感受角度阐释了读书的目的、关键、方法等。学法指导诵读法是学习文言文的一种重要方法。通过对文言文的眼观口诵心惟,熟读精思成诵,达到对课文全面深入的理解。

1.诵读的精髓是:熟读精思,口诵心惟。

朱熹认为“诵读”应“三到”:心到、眼到、口到。叶圣陶认为文言诵读是“为了传出文字的情趣,畅发读者的感兴”的。

2.诵读具体应做到:读准字音,弄清节奏,把握语气。

节奏包括停顿、语速。一般叙述、写景的文字,情绪平静、气氛庄严、行动迟缓,还有较难理解的字句等,语速都要慢一些;悲哀的文字,应读得深沉、清晰、速度稍慢;情绪紧张、热烈、兴奋、慌乱以及激昂慷慨、愤怒、驳斥等内容,语速要快。

文言文诵读的语气,除了语法语气、感情语气外,还有文言虚词的语气,要把握“轻重有别”的原则,还要注入真情,以情带声。1 劝 学开篇得益课前预习文本精解课堂演练美文赏读素材积累开篇得益劝 学

孟 郊击石乃有火,不击元无烟。

人学始知道,不学非自然。

万事须己运,他得非我贤。

青春须早为,岂能长少年?鉴赏:此诗通俗易懂:只有击打石头,才会有火花;如果不击打,连一点儿烟也不会冒出。人也是这样,只有通过学习,才能掌握知识;如果不学习,知识不会从天上掉下来。任何事情必须自己去实践,别人得到知识不能让自己增长才干。青春年少时期就应趁早努力,一个人难道能够永远都是“少年”吗?在通俗易懂的语言中强调了实践和学习的重要性。石要击“乃有火”,人要学“始知道”;而且,“万事须己运,他得非我贤”——只有经过自己的亲身实践,才能得到真知。所以,作者最后落脚到勉励我们青少年惜时如金,及时勤奋攻读,从学习和实践中增长才干,早日成才,以免“老大徒伤悲”。课前预习一、资料卡片

1.走近作者

荀子(约前313—前238),战国末期思想家。荀子,名况,字卿,后世也称荀卿,赵国人。他曾游学于齐国和楚国,晚年教授弟子并从事著述,李斯、韩非都是他的学生。著有《荀子》,现存32篇。

《荀子》由《论语》《孟子》的语录体散文发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。文章多用排比,善用比喻,语言质朴,说理透彻。2.写作背景

荀子认为人性本来是恶的;善,是人为的。他从人性恶的观点出发,说明人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。只有懂得了礼、义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们“积善成德”,成为君子。3.相关知识

(1)荀子文章的特色

荀子的文章说理透辟,结构严谨,气势浑厚,多用排比和比喻,素有“诸子大成”的美称。他的文章已由语录体发展为标题论文,标志着我国古代说理文趋向成熟。荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。

(2)比喻论证

比喻论证是用比喻来说明道理的论证方法,即用人们容易理解的浅显的事物或道理来说明不容易理解的深奥的事物或道理。恰当的比喻可使文章形象生动,深入浅出。二、知识积累

1.通假字

(1) 使之然也( )

(2)虽有槁暴( )

(3)则知明而行无过矣( )

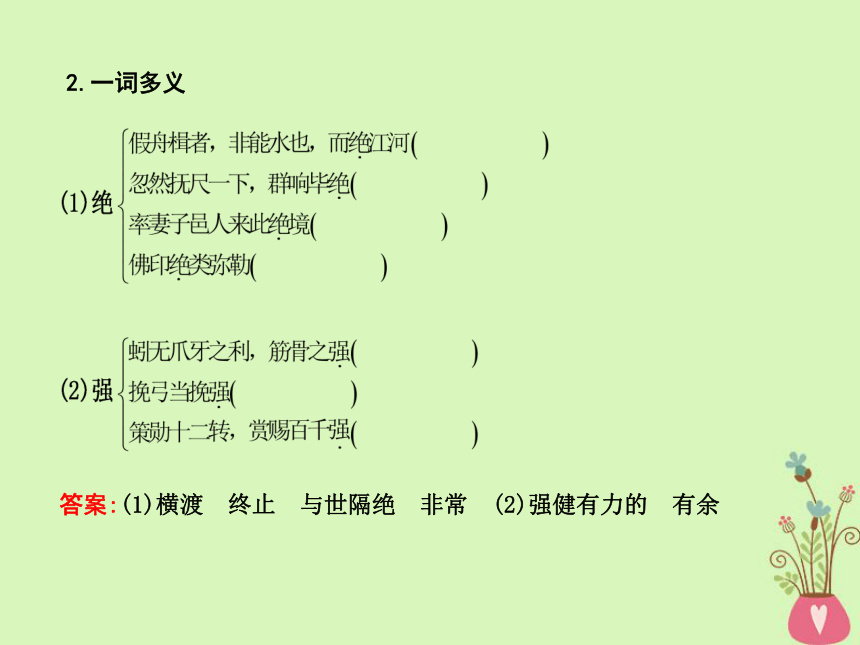

(4)君子生非异也( )答案:(1)“ ”通“煣” (2)“有”通“又” (3)“知”通“智” (4)“生”通“性”答案:(1)横渡 终止 与世隔绝 非常 (2)强健有力的 有余2.一词多义答案:(3)凭借,利用 假装 (4)介词,从 介词,比 介词,向 (5)连词,表并列 连词,表修饰 连词,表转折 连词,表顺承 连词,表递进答案:(1)日,名词作状语,每日 (2) ,动词的使动用法,使……弯曲 (3)高,形容词作名词,高处 (4)利,形容词的使动用法,使……快,走得快 (5)水,名词作动词,游泳 (6)善,形容词用作名词,善行 (7)上、下,都是名词作状语,向上,向下3.词类活用

(1)君子博学而日参省乎己( )

(2)木直中绳, 以为轮( )

(3)登高而招( )

(4)假舆马者,非利足也( )

(5)假舟楫者,非能水也( )

(6)积善成德( )

(7)上食埃土,下饮黄泉( )答案:(1)广泛地学习 (2)爪子和牙齿(引申为帮手,褒义词) (3)托身、安身4.古今异义5.特殊句式

(1)不复挺者, 使之然也( )

(2)假舟楫者,非能水也( )

(3)假舆马者,非利足也( )

(4)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也( )

(5)青,取之于蓝,而青于蓝( )

(6) 以为轮( )

(7)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

(8)无以至千里/无以成江海( )答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)判断句 (4)判断句 (5)介词结构后置句 (6)省略句 (7)定语后置句 (8)固定结构:无以,没有用来……的办法6.名句默写

(1)人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的“ ”

印证了这句话。?

(2)荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是: , 。?

(3)《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“学不可以已”。在后面

又阐明了学习要持之以恒的句子是: , ;

, 。?答案:(1)学不可以已 (2)君子博学而日参省乎己 则知明而行无过矣 (3)锲而舍之 朽木不折 锲而不舍 金石可镂 (4)《劝学》中强调空想不如学习的一句是: ,

。?

(5)善于“站在巨人的肩膀上”的人总是更容易成功,《劝学》中表达上

述意思的概括性的两句是“ , ”。?

(6)儒道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。荀子在《劝学》

中说:“ , ”。《老子》中说:“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”?答案:(4)吾尝终日而思矣 不如须臾之所学也 (5)君子生非异也 善假于物也 (6)故不积跬步 无以至千里文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

文章的论证语言有什么特色?参考答案:《劝学》的语言特色很突出:句式整齐,以四字为多,间以杂句,错落有致。遣词造句高度凝练,“青出于蓝而胜于蓝”“锲而不舍”等成语出自本文,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”等名句流传后世,都说明了这一点。二、局部揣摩

1.作者在论述学习的意义时,用“青”“冰”“轮”“木”“金”的比喻,分别论证了什么问题?参考答案:“青”“冰”的比喻,论证了学习可以提高人的水平,“轮”“木”“金”的比喻论证了学习可以改造人的品性。这五个比喻论述了学习的意义在于能提高人的智能,改造人的品性,使人智慧明达。参考答案:课文中正反对比论证主要集中在最后一个自然段,而且这些对比都隐含在一连串的比喻运用中。课文末段作了以下四组正反对照:2.课文是怎样运用正反对比论证的?作者作了哪些正反对照?(2)骐骥一跃?驽马十驾

(3)锲而舍之?锲而不舍

(4)蚓?蟹

通过对比,作者形象鲜明、深刻透彻地阐明了学习的方法和态度,从而论证了“学不可以已”这个中心论点。参考答案:本文是阐述学习道理的议论文,通篇设喻,使所讲道理形象生动、深入浅出,既有说服力又有感染力。本文的设喻特点是:

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体。如文中作者用了人们生活中常见的靛青色的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以论证,充分表达了“学不可以已”的道理。这样化深奥为浅显,由感性到理性,令人心悦诚服。

(2)设喻多样性。有正面设喻,如青“取之于蓝”,冰“寒于水”“ 以为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性;也有正反设喻,如“蚓”和“蟹”,“骐骥”和“驽马”,“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理阐述得更具体明白;还有反复设喻,如“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深了对道理的理解。3.讨论本文比喻论证的特点和作用。 (3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活。有的是将道理隐含于比喻之中,如青“取之于蓝”,冰“寒于水”,“锲而舍之”“锲而不舍”;有的先设喻,后引出道理,如第三段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理;有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第四段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。三、开放探究

孔子说:“学而不思则罔。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”二人的说法孰对孰错呢?思路提示:两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学思结合。荀子并没有否定思考,他反对的是单坐在房子里苦思冥想的方法。他强调利用外界事物,向实际学习。他通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。荀子把“所学”与“善假于物”联系起来,“这意味着学习的目的是要认识客观事物的规律,并利用这些规律知识,去改造客观世界”。课堂演练1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )剖析:C A项,“省”读xǐnɡ;B项,“暴”读pù;D项,“锲”读qiè。剖析:C 躁:浮躁,不专一。2.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )剖析:C 助词,定语后置的标志。3.对下列句子中加点“之”字用法的解释,不正确的一项是( )剖析:D “须臾”古今都是指极短的时间。4.下列句子中加点词的古今意义相同的一项是( )剖析:D A项,介宾结构后置;B项,判断句;C项,省略句,D项与例句都是定语后置。5.下列句子与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”句式一致的一项是( )美文赏读我曾拒绝一颗回报的心

刘代领

诗人李·夏普在一篇文章中记述,他小时候跟父亲到一位老人的铁匠铺修理耙子和锄头,他父亲付给老人报酬时,老人说:“不用了,这一类小活我从不收费的。”但他父亲执意要付给老人维修费。“年轻人,”老铁匠对他父亲说,“难道你就不能让一位老人,时不时舒展一下他的灵魂?”

在被那老铁匠触动人心的话语感动之余,我想起了我的亲身经历——

那时,我租住的院子里搬来一位卖水果的中年妇女。她每天推着三轮车在街上摆摊。

同在一个院子里住,面熟,其实并没说过话。那天周末,我在屋子里看书,她让我帮忙把摆放着水果的一米见方的木板抬到三轮车上。木板确实如她说的很重,一个人搬不上去。 她满含感激地对我说:“大兄弟,谢谢你了,吃个苹果吧。”我连忙摆手说:“不客气,不客气,举手之劳嘛。”

就这样,我们算是有了第一次交往。从此,我们见了面总会打个招呼,无非说些客套话:“刚下班啊”“今天生意还好吧”“吃饭了吗”等。

据她说,她在外打工是为供孩子读书。她大多是夜里去批发水果,回来的时候已是五六点钟,一个人挺不容易的。后来,我帮她的时候逐渐多了起来,而且大多是我周末在家的时候她叫我,“帮个忙吧大兄弟,帮我把水果抬上车”“大兄弟,帮我把车子推出门外吧”。她每次都是说谢谢,让我吃她的水果。而我每次都是婉言谢绝,我心里想,能帮就帮了,我哪能吃你的东西呢,能帮一下别人,我的心里还很愉悦呢。 后来再帮她时,她让我吃水果的热情更大了:“大兄弟,给大姐帮了那么多忙,吃个苹果、橘子有什么,一直让你帮忙,我心里还真不好意思呢。”有几次她把水果递到我手里,我都放回到她的车子上。她就对我说:“你看你太客气了,你不吃,大姐还真有些过意不去呢。”

有一次,我帮她把车子推出大门外,上坡的时候,苹果、橘子掉落了十多个,我帮她捡了起来。她这次递给我两个又红又大的苹果,我不接,她径直把苹果送到我的屋子里,说:“你太客气了,你不接过去,就是看不起大姐。”说真的,我对她的帮助是不图回报的,我还是不要,她就放到我的桌子上。

第二天,我说她的苹果挺好吃的,算是对她表示谢意,还说需要帮忙就说一声,一个院子住不必客气的。她听了很高兴,满脸的微笑,显得很是舒畅:“你吃几个水果,大姐也赔不了,再说,大姐心里也舒坦了些,要不我就不好意思再叫你帮忙了。”

我这才发现:过度的谦让和客气反倒显得隔阂和冷漠,不让别人觉得欠自己,才是更自然更熨帖人心的大度和善举。素材积累【内容素材】

“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”告诉了我们“积累”的重要性。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”告诉了我们“坚持”的重要性。“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。”告诉了我们“恒心”的重要性。在我们的生活学习中,把这二者完美地结合在一起,我们定会成就自己的精彩人生。

【适用话题】

积累,坚持,恒心,永不放弃。谢谢观赏!

《劝学》运用大量比喻,进行形象化论证,告诉我们“学不可以已”,这样才能“知明而行无过矣”,才能“圣心备焉”。

《师说》针砭时弊,说理透辟,笔锋犀利,告诉我们“从师”是得“道”、受“业”、解“惑”的需要,择师的标准是“道之所存,师之所存也”。

《谈读书》举例论述,正反论述,比喻论述,娓娓道来,如话家常,从个人感受角度阐释了读书的目的、关键、方法等。学法指导诵读法是学习文言文的一种重要方法。通过对文言文的眼观口诵心惟,熟读精思成诵,达到对课文全面深入的理解。

1.诵读的精髓是:熟读精思,口诵心惟。

朱熹认为“诵读”应“三到”:心到、眼到、口到。叶圣陶认为文言诵读是“为了传出文字的情趣,畅发读者的感兴”的。

2.诵读具体应做到:读准字音,弄清节奏,把握语气。

节奏包括停顿、语速。一般叙述、写景的文字,情绪平静、气氛庄严、行动迟缓,还有较难理解的字句等,语速都要慢一些;悲哀的文字,应读得深沉、清晰、速度稍慢;情绪紧张、热烈、兴奋、慌乱以及激昂慷慨、愤怒、驳斥等内容,语速要快。

文言文诵读的语气,除了语法语气、感情语气外,还有文言虚词的语气,要把握“轻重有别”的原则,还要注入真情,以情带声。1 劝 学开篇得益课前预习文本精解课堂演练美文赏读素材积累开篇得益劝 学

孟 郊击石乃有火,不击元无烟。

人学始知道,不学非自然。

万事须己运,他得非我贤。

青春须早为,岂能长少年?鉴赏:此诗通俗易懂:只有击打石头,才会有火花;如果不击打,连一点儿烟也不会冒出。人也是这样,只有通过学习,才能掌握知识;如果不学习,知识不会从天上掉下来。任何事情必须自己去实践,别人得到知识不能让自己增长才干。青春年少时期就应趁早努力,一个人难道能够永远都是“少年”吗?在通俗易懂的语言中强调了实践和学习的重要性。石要击“乃有火”,人要学“始知道”;而且,“万事须己运,他得非我贤”——只有经过自己的亲身实践,才能得到真知。所以,作者最后落脚到勉励我们青少年惜时如金,及时勤奋攻读,从学习和实践中增长才干,早日成才,以免“老大徒伤悲”。课前预习一、资料卡片

1.走近作者

荀子(约前313—前238),战国末期思想家。荀子,名况,字卿,后世也称荀卿,赵国人。他曾游学于齐国和楚国,晚年教授弟子并从事著述,李斯、韩非都是他的学生。著有《荀子》,现存32篇。

《荀子》由《论语》《孟子》的语录体散文发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。文章多用排比,善用比喻,语言质朴,说理透彻。2.写作背景

荀子认为人性本来是恶的;善,是人为的。他从人性恶的观点出发,说明人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。只有懂得了礼、义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们“积善成德”,成为君子。3.相关知识

(1)荀子文章的特色

荀子的文章说理透辟,结构严谨,气势浑厚,多用排比和比喻,素有“诸子大成”的美称。他的文章已由语录体发展为标题论文,标志着我国古代说理文趋向成熟。荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。

(2)比喻论证

比喻论证是用比喻来说明道理的论证方法,即用人们容易理解的浅显的事物或道理来说明不容易理解的深奥的事物或道理。恰当的比喻可使文章形象生动,深入浅出。二、知识积累

1.通假字

(1) 使之然也( )

(2)虽有槁暴( )

(3)则知明而行无过矣( )

(4)君子生非异也( )答案:(1)“ ”通“煣” (2)“有”通“又” (3)“知”通“智” (4)“生”通“性”答案:(1)横渡 终止 与世隔绝 非常 (2)强健有力的 有余2.一词多义答案:(3)凭借,利用 假装 (4)介词,从 介词,比 介词,向 (5)连词,表并列 连词,表修饰 连词,表转折 连词,表顺承 连词,表递进答案:(1)日,名词作状语,每日 (2) ,动词的使动用法,使……弯曲 (3)高,形容词作名词,高处 (4)利,形容词的使动用法,使……快,走得快 (5)水,名词作动词,游泳 (6)善,形容词用作名词,善行 (7)上、下,都是名词作状语,向上,向下3.词类活用

(1)君子博学而日参省乎己( )

(2)木直中绳, 以为轮( )

(3)登高而招( )

(4)假舆马者,非利足也( )

(5)假舟楫者,非能水也( )

(6)积善成德( )

(7)上食埃土,下饮黄泉( )答案:(1)广泛地学习 (2)爪子和牙齿(引申为帮手,褒义词) (3)托身、安身4.古今异义5.特殊句式

(1)不复挺者, 使之然也( )

(2)假舟楫者,非能水也( )

(3)假舆马者,非利足也( )

(4)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也( )

(5)青,取之于蓝,而青于蓝( )

(6) 以为轮( )

(7)蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

(8)无以至千里/无以成江海( )答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)判断句 (4)判断句 (5)介词结构后置句 (6)省略句 (7)定语后置句 (8)固定结构:无以,没有用来……的办法6.名句默写

(1)人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的“ ”

印证了这句话。?

(2)荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是: , 。?

(3)《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“学不可以已”。在后面

又阐明了学习要持之以恒的句子是: , ;

, 。?答案:(1)学不可以已 (2)君子博学而日参省乎己 则知明而行无过矣 (3)锲而舍之 朽木不折 锲而不舍 金石可镂 (4)《劝学》中强调空想不如学习的一句是: ,

。?

(5)善于“站在巨人的肩膀上”的人总是更容易成功,《劝学》中表达上

述意思的概括性的两句是“ , ”。?

(6)儒道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。荀子在《劝学》

中说:“ , ”。《老子》中说:“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”?答案:(4)吾尝终日而思矣 不如须臾之所学也 (5)君子生非异也 善假于物也 (6)故不积跬步 无以至千里文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

文章的论证语言有什么特色?参考答案:《劝学》的语言特色很突出:句式整齐,以四字为多,间以杂句,错落有致。遣词造句高度凝练,“青出于蓝而胜于蓝”“锲而不舍”等成语出自本文,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”等名句流传后世,都说明了这一点。二、局部揣摩

1.作者在论述学习的意义时,用“青”“冰”“轮”“木”“金”的比喻,分别论证了什么问题?参考答案:“青”“冰”的比喻,论证了学习可以提高人的水平,“轮”“木”“金”的比喻论证了学习可以改造人的品性。这五个比喻论述了学习的意义在于能提高人的智能,改造人的品性,使人智慧明达。参考答案:课文中正反对比论证主要集中在最后一个自然段,而且这些对比都隐含在一连串的比喻运用中。课文末段作了以下四组正反对照:2.课文是怎样运用正反对比论证的?作者作了哪些正反对照?(2)骐骥一跃?驽马十驾

(3)锲而舍之?锲而不舍

(4)蚓?蟹

通过对比,作者形象鲜明、深刻透彻地阐明了学习的方法和态度,从而论证了“学不可以已”这个中心论点。参考答案:本文是阐述学习道理的议论文,通篇设喻,使所讲道理形象生动、深入浅出,既有说服力又有感染力。本文的设喻特点是:

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体。如文中作者用了人们生活中常见的靛青色的提取、车轮的制造以及水寒冷而成冰等事例为喻加以论证,充分表达了“学不可以已”的道理。这样化深奥为浅显,由感性到理性,令人心悦诚服。

(2)设喻多样性。有正面设喻,如青“取之于蓝”,冰“寒于水”“ 以为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性;也有正反设喻,如“蚓”和“蟹”,“骐骥”和“驽马”,“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理阐述得更具体明白;还有反复设喻,如“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深了对道理的理解。3.讨论本文比喻论证的特点和作用。 (3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活。有的是将道理隐含于比喻之中,如青“取之于蓝”,冰“寒于水”,“锲而舍之”“锲而不舍”;有的先设喻,后引出道理,如第三段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理;有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第四段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。三、开放探究

孔子说:“学而不思则罔。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”二人的说法孰对孰错呢?思路提示:两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学思结合。荀子并没有否定思考,他反对的是单坐在房子里苦思冥想的方法。他强调利用外界事物,向实际学习。他通过“终日思”与“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。荀子把“所学”与“善假于物”联系起来,“这意味着学习的目的是要认识客观事物的规律,并利用这些规律知识,去改造客观世界”。课堂演练1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )剖析:C A项,“省”读xǐnɡ;B项,“暴”读pù;D项,“锲”读qiè。剖析:C 躁:浮躁,不专一。2.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )剖析:C 助词,定语后置的标志。3.对下列句子中加点“之”字用法的解释,不正确的一项是( )剖析:D “须臾”古今都是指极短的时间。4.下列句子中加点词的古今意义相同的一项是( )剖析:D A项,介宾结构后置;B项,判断句;C项,省略句,D项与例句都是定语后置。5.下列句子与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”句式一致的一项是( )美文赏读我曾拒绝一颗回报的心

刘代领

诗人李·夏普在一篇文章中记述,他小时候跟父亲到一位老人的铁匠铺修理耙子和锄头,他父亲付给老人报酬时,老人说:“不用了,这一类小活我从不收费的。”但他父亲执意要付给老人维修费。“年轻人,”老铁匠对他父亲说,“难道你就不能让一位老人,时不时舒展一下他的灵魂?”

在被那老铁匠触动人心的话语感动之余,我想起了我的亲身经历——

那时,我租住的院子里搬来一位卖水果的中年妇女。她每天推着三轮车在街上摆摊。

同在一个院子里住,面熟,其实并没说过话。那天周末,我在屋子里看书,她让我帮忙把摆放着水果的一米见方的木板抬到三轮车上。木板确实如她说的很重,一个人搬不上去。 她满含感激地对我说:“大兄弟,谢谢你了,吃个苹果吧。”我连忙摆手说:“不客气,不客气,举手之劳嘛。”

就这样,我们算是有了第一次交往。从此,我们见了面总会打个招呼,无非说些客套话:“刚下班啊”“今天生意还好吧”“吃饭了吗”等。

据她说,她在外打工是为供孩子读书。她大多是夜里去批发水果,回来的时候已是五六点钟,一个人挺不容易的。后来,我帮她的时候逐渐多了起来,而且大多是我周末在家的时候她叫我,“帮个忙吧大兄弟,帮我把水果抬上车”“大兄弟,帮我把车子推出门外吧”。她每次都是说谢谢,让我吃她的水果。而我每次都是婉言谢绝,我心里想,能帮就帮了,我哪能吃你的东西呢,能帮一下别人,我的心里还很愉悦呢。 后来再帮她时,她让我吃水果的热情更大了:“大兄弟,给大姐帮了那么多忙,吃个苹果、橘子有什么,一直让你帮忙,我心里还真不好意思呢。”有几次她把水果递到我手里,我都放回到她的车子上。她就对我说:“你看你太客气了,你不吃,大姐还真有些过意不去呢。”

有一次,我帮她把车子推出大门外,上坡的时候,苹果、橘子掉落了十多个,我帮她捡了起来。她这次递给我两个又红又大的苹果,我不接,她径直把苹果送到我的屋子里,说:“你太客气了,你不接过去,就是看不起大姐。”说真的,我对她的帮助是不图回报的,我还是不要,她就放到我的桌子上。

第二天,我说她的苹果挺好吃的,算是对她表示谢意,还说需要帮忙就说一声,一个院子住不必客气的。她听了很高兴,满脸的微笑,显得很是舒畅:“你吃几个水果,大姐也赔不了,再说,大姐心里也舒坦了些,要不我就不好意思再叫你帮忙了。”

我这才发现:过度的谦让和客气反倒显得隔阂和冷漠,不让别人觉得欠自己,才是更自然更熨帖人心的大度和善举。素材积累【内容素材】

“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”告诉了我们“积累”的重要性。“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。”告诉了我们“坚持”的重要性。“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。”告诉了我们“恒心”的重要性。在我们的生活学习中,把这二者完美地结合在一起,我们定会成就自己的精彩人生。

【适用话题】

积累,坚持,恒心,永不放弃。谢谢观赏!