2018版高中语文第四单元人生百相9《鸿门宴》课件鲁人版必修2

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第四单元人生百相9《鸿门宴》课件鲁人版必修2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 605.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 09:47:33 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。9 鸿门宴开篇得益课前预习文本精解课堂演练美文“悦”读素材积累开篇得益垓下歌

项 羽力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!鉴赏:这首诗是项羽被困垓下、乌江自刎前给后人留下的哀叹。写英雄气短、穷途末路的诗尚没有出其右者。项羽、刘邦楚汉相争,起初刘邦连败,后拜韩信为将,在垓下将项羽团团围住,四面唱起楚歌,楚军大乱,军心动摇。项羽一筹莫展,宠妾虞姬不忍拖累西楚霸王,舞剑助酒唱道:“汉兵已略地,四方楚歌声,大王意气尽,贱妾何聊生。”随后横剑自刎。西楚霸王跨上乌骓马,提起羽王神槊,杀退无数汉兵,突围到乌江边。但是项羽面对四面楚歌,八千江东子弟兵无一生还的惨状,想起当年破釜沉舟,战无不胜、攻无不克,而今穷途末路,无颜见江东父老,于是自己抖擞精神,杀得汉兵血流成河,随后拔剑自刎。呜呼!何其壮烈!课前预习一、资料卡片

1.走近作者

司马迁(约前145—约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(今陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书,兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。初任郎中。元封三年(前108年)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年完成《史记》。2.写作背景

秦末,天下百姓不满秦的残酷统治,纷纷揭竿而起。公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,楚国旧贵族项梁率侄子项羽于会稽起义,泗水亭长刘邦也在沛县起义。项梁被秦军杀后,项羽、刘邦结成反秦联盟,合力西击秦军,并约定“先入定关中者王之”。由于秦军主力为项羽所破,刘邦便率先顺利入关破咸阳,退驻霸上。后项羽率军西来驻扎新丰鸿门,并准备消灭刘邦。在此形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。3.相关知识

(1)关于《史记》

《史记》是我国第一部纪传体通史,记述了自黄帝至汉武帝太初年间大约3 000多年的历史。全书包括12本纪、10表、8书、30世家、70列传,共52万余字。“本纪”写历代帝王的兴废和重大的政治事件;“表”是按世代、年、月写成的简明大事记;“书”记各种典章制度;“世家”记叙春秋战国以来各主要诸侯国和汉代所封的诸侯、勋贵的历史;“列传”记贵族、官吏、学者、政治家、军事家、文学家、刺客、游侠、商人等重要的历史人物的言行事迹。《史记》以人物为中心,开我国古代历史传记文学的先河,塑造了栩栩如生的历史人物群像。鲁迅誉之为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。(2)我国古代史书的体例

在我国古代,史书非常发达,其中有许多著名的史书,如《史记》《资治通鉴》等。这些史书,有的记载的年代跨度大,有的记载的内容庞杂,因此,在编写的过程中,总是按一定的体例加以编排。下面对史书的有关体例作简要说明。

①编年体。主要特点是以年代为线索编排有关历史事件。如《左传》《资治通鉴》等。

②纪传体。主要特点是通过记叙人物活动,反映历史事件。创始人是西汉的司马迁,他的《史记》就是纪传体史书。

③纪事本末体。主要特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起。首创者是南宋的袁枢,他的《通鉴纪事本末》就采用这种体例。

④国别体。主要特点是以国为单位,分别记叙历史事件。如由西汉刘向编纂的《战国策》。

⑤通史。主要特点是不间断地记叙自古及今的历史事件。如《史记》。

⑥断代史。主要特点是只记录某一时期或某一朝代的历史。如《汉书》。

以上六种体例是按不同标准划分的。实际上,同一史书按不同的标准可同时归入不同的体例,如《三国志》属纪传体、国别体、断代史。

从《史记》到《明史》的二十四部史书,被称为“正史”,清代乾隆年间编定。全书总计3 229卷,记载了从黄帝到明末共四千余年的史事,是史学研究的重要资料,也常以之代称中国历史。其中《史记》是通史,其余的都是断代史。(3)相关文化常识

山东:战国至秦汉间一般指崤山以东的地区。

关中:战国至秦汉间一般指函谷关以西的地区。

东向坐:向东坐。

坐席:古代君王、诸侯临朝听政或各级官员治理民事,皆面南而坐,即以此称君,而以北面为卑,或以之称臣。东西坐席一般以东为主,以西为客。但汉代刚好相反,本文即如此。

参乘:古时乘车,站在车右担任警卫的人。

再拜:古代常礼,两拜稽首称为“再拜”,有时亦为敬辞。

竖子:骂人的话,相当于“小子”。

跽:长跪,双膝着地,上身挺直。司马:官名。一般为军事官员。西周始设司马,为掌管军政和军赋的副官。汉武帝太尉置大司马,后世则为兵部尚书的别称,侍郎为少司马。另自汉始,大将军下设司马之职,魏晋至宋司马为军府之官,唐为郡的佐官。

都尉:职位次于将军的武官。《陈涉世家》:“陈涉自立为将军,吴广为都尉。”《鸿门宴》:“沛公已出,项王使都尉陈平召沛公”。

云气:古代迷信说法,龙起生云,虎啸生风,即所谓“云龙风虎”。又说真龙天子所产生的地方,天空有异样云气,占卜测望的人能够看出。如《鸿门宴》:“吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也”。二、知识积累

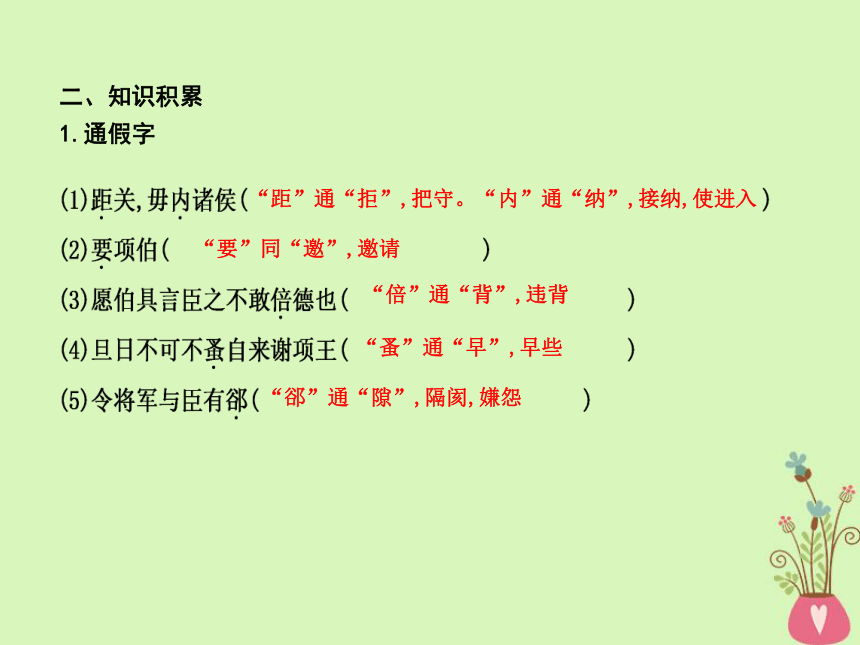

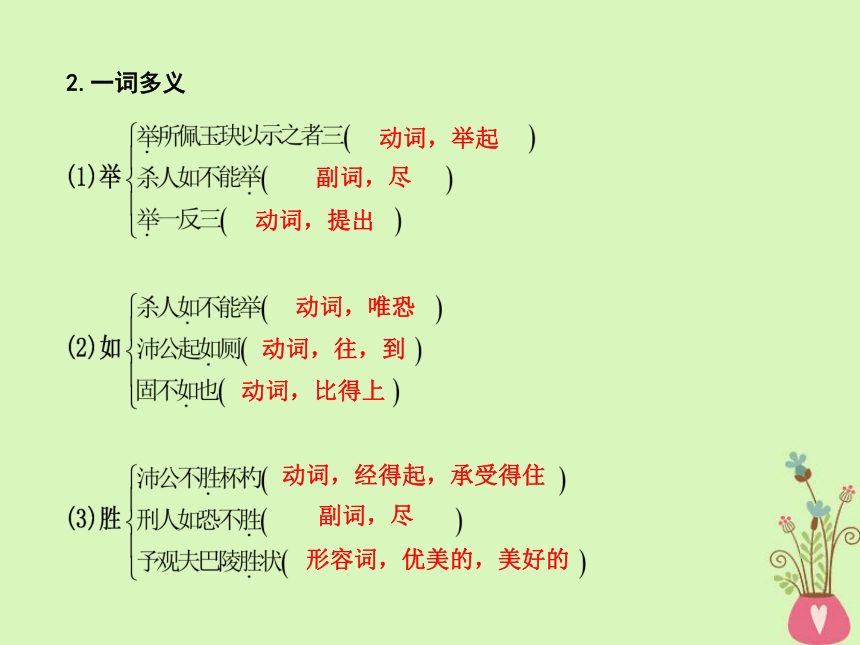

1.通假字“距”通“拒”,把守。“内”通“纳”,接纳,使进入 “要”同“邀”,邀请 “倍”通“背”,违背 “蚤”通“早”,早些 “郤”通“隙”,隔阂,嫌怨 2.一词多义动词,举起副词,尽动词,提出动词,唯恐动词,往,到动词,比得上动词,经得起,承受得住副词,尽形容词,优美的,美好的介词,趁机连词,就介词,替、给动词,是动词,献,出句末语气词,呢动词,成为动词,认为动词,道歉动词,致谢动词,辞谢,告辞动词,推辞动词,辞别,告辞副词,将,将要连词,尚且动词,宠幸 副词,幸亏 动词,到独立性结构助词,的语气助词,无实义助词,用在主谓之间,取消句子名词用作动词,驻军 名词用作动词,称王 名词用作动词,登记 名词用作动词,使眼色 名词用作动词,用刀割刺 名词用作状语,用对待兄长的礼节 名词用作动词,做王 动词使动用法,使……活 动词使动用法,使……止 动词使动用法,使……随从 形容词用作动词,与……交好 形容词用作名词,小的方面 劝说,劝告。读shuì 离开 ……的原因 崤山以东,即函谷关以东地区 意外的变故 小人的谗言 黄河以北 黄河以南 鱼和肉 儿女亲家。原指夫妻双方的父亲,女方父亲叫婚,男方父亲叫姻 5.特殊句式

(1)此天子气也( )

(2)楚左尹项伯者,项羽季父也( )

(3)夺项王天下者必沛公也( )

(4)贪于财货( )

(5)具告以事( )

(6)长于臣( )

(7)不然,籍何以至此( )

(8)客何为者( )

(9)大王来何操( )

(10)沛公军霸上( )判断句判断句判断句状语后置句状语后置句状语后置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句省略句(11)为击破沛公军( )

(12)欲呼张良与俱去( )

(13)毋从俱死也( )

(14)项王即日因留沛公与饮( )

(15)卫士仆地( )

(16)杀人如不能举,刑人如恐不胜( )

(17)竖子不足与谋( )

(18)若属皆且为所虏( )

(19)吾属今为之虏矣( )

(20)孰与君少长( )

(21)军中无以为乐( )省略句省略句省略句省略句省略句省略句省略句被动句,“为所”表被动被动句,“为”表被动固定句式,孰与……:跟……比,谁更……固定句式,无以……:没有用来……的文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

鸿门宴插图

《鸿门宴》,情节波澜起伏,扣人心弦,试概括分析“沛公旦日从百余骑来见项王”至“因招樊哙出”这部分的情节发展。参考答案:这部分是写鸿门宴上双方的尖锐斗争,是课文的重点情节的高潮。刘邦到项羽的军营谢罪,项羽虽设宴招待刘邦,而宾主双方仍各怀鬼胎,斗争时而紧张时而松弛,形势变幻莫测。有人将宴会上的情节概括为三起三落。

三起:一起是“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽动手杀刘邦,气氛趋于紧张。二起是范增见项羽“默然不应”,乃叫项庄以舞剑为由,趁机刺杀刘邦,形势极为严峻。三起是樊哙撞倒守门卫士而入帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到最高潮,紧张气氛达到了极点。

三落:一落是项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称为“壮士”。二落是项羽让樊哙喝酒,赐生彘肩,被他斥责一顿之后还赐座。三落是刘邦以“如厕”为由而脱逃。

这一部分总共写了刘邦谢罪、范增举玦、项庄舞剑、樊哙闯帐四件事,既反映了刘、项双方的矛盾,又反映了项羽集团内部范增与项羽杀不杀刘邦、项庄与项伯“杀刘”与“卫刘”的矛盾。这两种矛盾错综交织,有张有弛,波澜起伏,使人为之惊心动魄。二、局部揣摩

1.情节波澜起伏是本文的显著特点,请分析鸿门宴上双方的形势关系是如何转换的。参考答案:宴前(非正面交锋):刘被动项主动,两告两定。曹无伤告密是导火线,战云密布;项伯夜告却是一个转折点,缓和气氛。项羽攻刘邦的决定是一时之气,不久就风止云散;刘邦见项羽的决定却是深思熟虑之举,次日即执行。

宴中(正面交锋):刘被动项主动,三起三落。范增“数目”举玦,一起;召项庄舞剑,意在沛公,二起;樊哙闯帐,项羽“按剑而跽”,三起。真是“黑云压城城欲摧”,似乎一场血肉横飞的争斗已不可避免,但樊哙受赐、慷慨陈词竟让项羽“不忍之心陡起,英雄相惜之念顿生”,刘邦借如厕逃席更是将危险消弭于无形。

宴后(非正面交锋):刘主动项被动,两受两毁。借如厕离席毕竟是权宜之计,毁约逃席脱身回营则彻底扭转了被动局面。项羽受璧既预示了情节的彻底缓和,也更强烈地体现了项羽的悲剧性格。至于张良受托,是其忠心之举;范增毁玉,则是愤怒之为。参考答案:本文主要塑造了项羽的形象,集中表现了他自矜功伐的性格。因为秦的主力被他击败,各路诸侯都听命于他,承认他的“霸主”地位,所以入关后一听说刘邦“欲王关中”,触犯了他的尊严,立即决定进攻;而在获悉刘邦“籍吏民,封府库”,等待他来处理时,便放弃了进攻的打算。更由于自矜功伐,他不把刘邦视为主要对手,不想在席间杀死他,而刘邦又注意维护他的尊严,使他动了“不忍”之心,所以对范增的多次暗示“默然不应”,对项庄、项伯筵席间舞剑也不表态。这种“不忍”之心甚至使他对樊哙采取了格外宽容的态度:樊哙没有资格与会,本可以叱出,但他理解樊哙的心情,反而赐酒。樊哙陈词,虽有指责的话,但把他看得比怀王更高,有“求赏”之意,又都合乎他自矜功伐的心理,他内心有愧而“未有以应”,于是优待礼遇有加,赐樊哙“坐”。自矜功伐而又“为人不忍”,虽一时成功,最后始终不免于失败。2.怎样全面地把握分析刘邦、项羽的性格特点?司马迁是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他曾这样评论道:“自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国。”本文虽只写出了人物的一个侧面,却未尝不能窥一斑而知全豹。

刘邦的形象也写得很生动。去鸿门“谢罪”,虽有项伯居中调停,其实是身入虎穴,命运难卜,但非此不足以平项羽之怒,因此仍如约而往;回到军中,“立诛杀曹无伤”,从这些事都能看出他的坚决果断。他一向待人傲慢,这一回又是“先破秦入咸阳”,是“有大功”之人,但在项羽面前谦词卑礼,唯恐有所不至;在宴会上屈居下座,他安之若素,出而未辞也觉得于礼不合,这又表现了他能屈能伸的性格。至于他的狡诈多端,在骂鲰生、拉拢项伯、骂告密人等细节中,都表现得很明显。参考答案:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”,无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

尤其值得一提的是张良不像范增那样妄自尊大。他认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可以武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上。这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演。3.张良、范增是两个什么样的人物?他们在“鸿门宴”中处于什么地位?范增是项羽的主要谋士,项羽称他为“亚父”,可见其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良,但他对项羽,尤其是对项羽的妄自尊大,并不完全了解,他以命令的口吻要项羽攻打刘邦:“急击勿失”;他在席上“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,要项羽“按既定方针办”;他擅自布置项庄舞剑,已经造成欲取项羽而代之的客观影响,但他既不知人,也不知己,这是范增的致命弱点。他与张良构成了鲜明的对照。

“鸿门宴”这场斗争可以说是张良与范增的斗智。对整个事件的演变,两个人都举足轻重。参考答案:课文对樊哙这一形象的刻画可谓浓墨重彩,形神兼备。4.“樊哙闯帐”是故事的高潮,课文从哪几个方面刻画了樊哙这个人物?写“樊哙闯帐”的目的是什么?目的:此处写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,更突出了张良。文章巧妙地把握人物

关系,刘邦信而用之,项羽感其“义”,赞其“勇”,赐酒、赐彘肩、赐坐,张良

则是“导演”兼“舞台调度”,一切全由张良策划,耐人寻味。参考答案:项羽对刘邦借故逃脱仍然麻木不仁,根源在于他迷信武力:兵力单薄的刘邦不足为患;范增则深知放虎归山,后患无穷,同时也为自己的意见未被采纳,精心策划的阴谋破产而恼怒。不仅把玉斗“置之地”,而且“拔剑撞而破之”,更大骂“竖子不足与谋”,可谓气急败坏。5.张良献礼,让刘邦借故逃脱,项羽、范增二人态度为何不同?三、开放探究

张良说:“沛公今事有急,亡去不义。”项伯则说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心目中的“义”可作什么样的解释,我们应当如何看待?思路提示:古人认为“义”,就是“宜”。《礼记?中庸》说:“义者宜也。”韩愈在《原道》中则进一步解释:“行而宜之之谓义。”也就是说,人的言行符合一定的道德规范就可称为“义”,反之则为“不义”。

课文中曹无伤背叛刘邦向项羽告密,项羽置怀王之约于不顾而欲“击破沛公军”;范增以下犯上都可以说是“不义”。项伯给张良通风报信,“常以身翼蔽沛公”;樊哙闯帐护主等等,都可以称之为“义”。项伯救护刘邦可以称之为“义”,这一行为却违背了项王的根本利益则又可以责之为“不义”。可见“义”是相对的,如同“骨气”一样,不同的时代,不同的阶级,道德标准不同,“义”的内涵也不一样,我们不能以抽象的“义”作为评判是非的尺度和立身处世的准则。课堂演练基础知识剖析:A项,“好”意为“喜欢”,应读hào。C项,“为”应读wéi。D项,“乘”应读shènɡ。B 剖析:C项,“距”通“拒”,把守的意思;“内”通“纳”,接纳。A项,无通假字。B项,“蚤”通“早”,早些。D项,“不”通“否”,否则。2.下列各项中含有两个通假字的是( )

A.沛公之参乘樊哙者也

B.旦日不可不蚤自来谢项王

C.距关,毋内诸侯

D.不者,若属皆且为所虏C 剖析:①被 ②句末语气词 ③对付 ④⑤替 ⑥以为,认为。3.下列各句中的“为”按意义归类,正确的一项是( )

①若属皆且为所虏 ②何辞为 ③为之奈何 ④公为我献之 ⑤为击破沛公军 ⑥窃为大王不取也

A.①②/③⑥/④⑤ B.①/②/③/④⑤/⑥

C.①③/②⑥/④⑤ D.①/②/③④⑤/⑥B 剖析:⑤中“有意”与现代汉语用法相同,据此可排除A、C、D三项。B 剖析:①③④都是名词用作动词,其中①驻军,③使眼色,④登记;②⑤都是名词用作状语,其中②用对待兄长的礼节,⑤像鸟儿张开翅膀那样;⑥⑦都是使动用法,其中⑥使……活,⑦使……愉悦。B 美文“悦”读项羽之死

张庆威

一道森寒的剑光从他的喉部轻轻滑过,如同月华清冷的那一夜,虞姬的唇掠离他的颈间。死亡就在那一瞬间开始,亦在那一瞬间结束。倒下的身躯如山,溅飞的鲜血成花,铿铿锵锵的兵刃落地声音传唱着一个英雄的憾恨。乌江,因为他——项羽而流淌成竹简帛书上一行深深浅浅的篆文。

这是一个永远的告别,也是一个崭新的开始。四年楚汉之争的生命在一柄剑的锋刃边游走,在项羽喉间那道无法愈合的裂隙里定格;汉王朝则像是一座战争墓冢、英雄庙堂,在他倒下之时轰然站起,独霸历史五百年的空间,高祖建汉、文景之治、光武中兴……成全了多少英名流芳百世。呵,项羽,败兮?成兮? “不以成败论英雄”。英雄抑或枭雄,本只是平凡人做了一些不平凡的事情之后在流逝的时光中闪现的名字。夺巨鹿、覆秦室、立霸业,男儿立地撑天,理当如此。只可惜咸阳一炬,焚尽了天下人心;鸿门之宴,放走了宿命死敌。性格在命运中设下的生死密码,又有谁可以破解?谁又能把玄机变作香花并拈之微笑呢?我们只能去吟诵这样的诗句以凭吊逝去的英灵:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

江东!项羽故土的方向,是漂泊在外一无所有的人最向往的归宿。围于垓下之时的四面楚歌,虽是敌人的奸计,但它终是唱得“将军白发征夫泪”,只因为那是故土的呼唤在心头踢踏的音韵。但项羽止住了归去的步子,以一种视死如归的气概屹立于乌江边。我想,那时应是有风在江畔呼啸着的,因为天地间一定充塞着悲怆的气。山水草木早已肃穆地站立成凄美的风景。乌骓马一定是哭了的,在它看见主人握着剑柄的手渐渐捏紧的时候,在它看见主人望着乌江对岸的双眼渐渐睁大的时候。它明白眼前这个沧桑的壮汉选择了怎样的道路,虽然在陪着主人踏出第一步时就知道已经走上了一条不归途,但这一次,主人要走得好远好远了。当金属落地的声音响起,一股鲜热浓烈的血腥味让它忆起了战场上的鼓震金鸣,刀砍剑击,多少次浴血沙场,多少人埋骨黄尘。乌骓马仰天长嘶,敬送一缕英魂:主人,战事伤人,王权累心,不如归去,回故里! 而在剑锋抹上喉头的一刹那,项羽是否想起垓下之夜虞姬倒在自己怀中时最后的深情一瞥。明眸皓齿,乌丝朱唇,谁不想让这样的美丽伴至终老,然而天意弄人,分飞燕、死别离仿似才符合那段历史的意境。罢了,罢了,两个相爱的人最终选择同一种告别尘世的方式,未尝不是一种幸福。项羽一定是噙着泪含着笑倒下的,笑容与虞姬合上双眼时的微笑一样透着快慰。死亡对于真情而言,不是终结,而是证明,而是升华。

死亡面前,秦王、刘邦甚至项羽……这些名字都毫无意义了,故土、爱人却使死亡成为另一种形式的灵肉回归。是死亡突显了项羽,还是项羽深刻了死亡?只是死亡并非项羽的专利,在那金戈铁马、旌旗飘摇的秦汉之交、唐宋之交、明清之交乃至新中国建立之前,多少骨肉分离,多少情侣离散,又有多少白骨掩埋于漫漫黄沙之中。死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?我的心猛地一紧,眼前浮凸出台湾(地区)的影子。

愿静默的乌江能启发我们一点什么…… 赏析:本文渗透着凝重的历史感,由项羽之死,生发出对历史与现实、个人与国家的深刻思考,“死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?”文章首先将项羽自刎的特写定格,推到读者面前,给人以强烈的震撼。然后依次写了以项羽自刎为休止符的楚汉之争成就的和平,项羽的悲剧性格,战乱对人们生命价值的戕害。最后,含蓄地提到了台湾(地区),流露出希望今人以史为鉴,结束历史悲剧的轮回,实现和平统一的愿望,深化了主题。素材积累【内容素材】

项羽兴兵四十万,驻扎于新丰鸿门,威逼刘邦十万大军。刘邦隐忍以行,前往项羽驻地赴宴,凭借张良的智谋和自己的勇敢,得以逃脱。

范增力主消灭刘邦,项伯为报私德,连夜前往刘邦军营通告张良。鸿门宴中,项羽不理睬范增杀死刘邦的暗示。项庄舞剑意在刘邦,项伯舞剑保护刘邦。最终刘邦成功逃脱,项羽错失良机。

【适用话题】

个性、英雄、听取别人的意见、认识自我、强和弱、战胜对手和提高自己、历史与镜子。谢谢观赏!

项 羽力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!鉴赏:这首诗是项羽被困垓下、乌江自刎前给后人留下的哀叹。写英雄气短、穷途末路的诗尚没有出其右者。项羽、刘邦楚汉相争,起初刘邦连败,后拜韩信为将,在垓下将项羽团团围住,四面唱起楚歌,楚军大乱,军心动摇。项羽一筹莫展,宠妾虞姬不忍拖累西楚霸王,舞剑助酒唱道:“汉兵已略地,四方楚歌声,大王意气尽,贱妾何聊生。”随后横剑自刎。西楚霸王跨上乌骓马,提起羽王神槊,杀退无数汉兵,突围到乌江边。但是项羽面对四面楚歌,八千江东子弟兵无一生还的惨状,想起当年破釜沉舟,战无不胜、攻无不克,而今穷途末路,无颜见江东父老,于是自己抖擞精神,杀得汉兵血流成河,随后拔剑自刎。呜呼!何其壮烈!课前预习一、资料卡片

1.走近作者

司马迁(约前145—约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(今陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书,兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。初任郎中。元封三年(前108年)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年完成《史记》。2.写作背景

秦末,天下百姓不满秦的残酷统治,纷纷揭竿而起。公元前209年陈胜、吴广在大泽乡起义,楚国旧贵族项梁率侄子项羽于会稽起义,泗水亭长刘邦也在沛县起义。项梁被秦军杀后,项羽、刘邦结成反秦联盟,合力西击秦军,并约定“先入定关中者王之”。由于秦军主力为项羽所破,刘邦便率先顺利入关破咸阳,退驻霸上。后项羽率军西来驻扎新丰鸿门,并准备消灭刘邦。在此形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。3.相关知识

(1)关于《史记》

《史记》是我国第一部纪传体通史,记述了自黄帝至汉武帝太初年间大约3 000多年的历史。全书包括12本纪、10表、8书、30世家、70列传,共52万余字。“本纪”写历代帝王的兴废和重大的政治事件;“表”是按世代、年、月写成的简明大事记;“书”记各种典章制度;“世家”记叙春秋战国以来各主要诸侯国和汉代所封的诸侯、勋贵的历史;“列传”记贵族、官吏、学者、政治家、军事家、文学家、刺客、游侠、商人等重要的历史人物的言行事迹。《史记》以人物为中心,开我国古代历史传记文学的先河,塑造了栩栩如生的历史人物群像。鲁迅誉之为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。(2)我国古代史书的体例

在我国古代,史书非常发达,其中有许多著名的史书,如《史记》《资治通鉴》等。这些史书,有的记载的年代跨度大,有的记载的内容庞杂,因此,在编写的过程中,总是按一定的体例加以编排。下面对史书的有关体例作简要说明。

①编年体。主要特点是以年代为线索编排有关历史事件。如《左传》《资治通鉴》等。

②纪传体。主要特点是通过记叙人物活动,反映历史事件。创始人是西汉的司马迁,他的《史记》就是纪传体史书。

③纪事本末体。主要特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起。首创者是南宋的袁枢,他的《通鉴纪事本末》就采用这种体例。

④国别体。主要特点是以国为单位,分别记叙历史事件。如由西汉刘向编纂的《战国策》。

⑤通史。主要特点是不间断地记叙自古及今的历史事件。如《史记》。

⑥断代史。主要特点是只记录某一时期或某一朝代的历史。如《汉书》。

以上六种体例是按不同标准划分的。实际上,同一史书按不同的标准可同时归入不同的体例,如《三国志》属纪传体、国别体、断代史。

从《史记》到《明史》的二十四部史书,被称为“正史”,清代乾隆年间编定。全书总计3 229卷,记载了从黄帝到明末共四千余年的史事,是史学研究的重要资料,也常以之代称中国历史。其中《史记》是通史,其余的都是断代史。(3)相关文化常识

山东:战国至秦汉间一般指崤山以东的地区。

关中:战国至秦汉间一般指函谷关以西的地区。

东向坐:向东坐。

坐席:古代君王、诸侯临朝听政或各级官员治理民事,皆面南而坐,即以此称君,而以北面为卑,或以之称臣。东西坐席一般以东为主,以西为客。但汉代刚好相反,本文即如此。

参乘:古时乘车,站在车右担任警卫的人。

再拜:古代常礼,两拜稽首称为“再拜”,有时亦为敬辞。

竖子:骂人的话,相当于“小子”。

跽:长跪,双膝着地,上身挺直。司马:官名。一般为军事官员。西周始设司马,为掌管军政和军赋的副官。汉武帝太尉置大司马,后世则为兵部尚书的别称,侍郎为少司马。另自汉始,大将军下设司马之职,魏晋至宋司马为军府之官,唐为郡的佐官。

都尉:职位次于将军的武官。《陈涉世家》:“陈涉自立为将军,吴广为都尉。”《鸿门宴》:“沛公已出,项王使都尉陈平召沛公”。

云气:古代迷信说法,龙起生云,虎啸生风,即所谓“云龙风虎”。又说真龙天子所产生的地方,天空有异样云气,占卜测望的人能够看出。如《鸿门宴》:“吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也”。二、知识积累

1.通假字“距”通“拒”,把守。“内”通“纳”,接纳,使进入 “要”同“邀”,邀请 “倍”通“背”,违背 “蚤”通“早”,早些 “郤”通“隙”,隔阂,嫌怨 2.一词多义动词,举起副词,尽动词,提出动词,唯恐动词,往,到动词,比得上动词,经得起,承受得住副词,尽形容词,优美的,美好的介词,趁机连词,就介词,替、给动词,是动词,献,出句末语气词,呢动词,成为动词,认为动词,道歉动词,致谢动词,辞谢,告辞动词,推辞动词,辞别,告辞副词,将,将要连词,尚且动词,宠幸 副词,幸亏 动词,到独立性结构助词,的语气助词,无实义助词,用在主谓之间,取消句子名词用作动词,驻军 名词用作动词,称王 名词用作动词,登记 名词用作动词,使眼色 名词用作动词,用刀割刺 名词用作状语,用对待兄长的礼节 名词用作动词,做王 动词使动用法,使……活 动词使动用法,使……止 动词使动用法,使……随从 形容词用作动词,与……交好 形容词用作名词,小的方面 劝说,劝告。读shuì 离开 ……的原因 崤山以东,即函谷关以东地区 意外的变故 小人的谗言 黄河以北 黄河以南 鱼和肉 儿女亲家。原指夫妻双方的父亲,女方父亲叫婚,男方父亲叫姻 5.特殊句式

(1)此天子气也( )

(2)楚左尹项伯者,项羽季父也( )

(3)夺项王天下者必沛公也( )

(4)贪于财货( )

(5)具告以事( )

(6)长于臣( )

(7)不然,籍何以至此( )

(8)客何为者( )

(9)大王来何操( )

(10)沛公军霸上( )判断句判断句判断句状语后置句状语后置句状语后置句宾语前置句宾语前置句宾语前置句省略句(11)为击破沛公军( )

(12)欲呼张良与俱去( )

(13)毋从俱死也( )

(14)项王即日因留沛公与饮( )

(15)卫士仆地( )

(16)杀人如不能举,刑人如恐不胜( )

(17)竖子不足与谋( )

(18)若属皆且为所虏( )

(19)吾属今为之虏矣( )

(20)孰与君少长( )

(21)军中无以为乐( )省略句省略句省略句省略句省略句省略句省略句被动句,“为所”表被动被动句,“为”表被动固定句式,孰与……:跟……比,谁更……固定句式,无以……:没有用来……的文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

鸿门宴插图

《鸿门宴》,情节波澜起伏,扣人心弦,试概括分析“沛公旦日从百余骑来见项王”至“因招樊哙出”这部分的情节发展。参考答案:这部分是写鸿门宴上双方的尖锐斗争,是课文的重点情节的高潮。刘邦到项羽的军营谢罪,项羽虽设宴招待刘邦,而宾主双方仍各怀鬼胎,斗争时而紧张时而松弛,形势变幻莫测。有人将宴会上的情节概括为三起三落。

三起:一起是“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽动手杀刘邦,气氛趋于紧张。二起是范增见项羽“默然不应”,乃叫项庄以舞剑为由,趁机刺杀刘邦,形势极为严峻。三起是樊哙撞倒守门卫士而入帐,怒视项羽,并予以斥责,情节发展到最高潮,紧张气氛达到了极点。

三落:一落是项羽对樊哙闯帐,不仅不怒,反而称为“壮士”。二落是项羽让樊哙喝酒,赐生彘肩,被他斥责一顿之后还赐座。三落是刘邦以“如厕”为由而脱逃。

这一部分总共写了刘邦谢罪、范增举玦、项庄舞剑、樊哙闯帐四件事,既反映了刘、项双方的矛盾,又反映了项羽集团内部范增与项羽杀不杀刘邦、项庄与项伯“杀刘”与“卫刘”的矛盾。这两种矛盾错综交织,有张有弛,波澜起伏,使人为之惊心动魄。二、局部揣摩

1.情节波澜起伏是本文的显著特点,请分析鸿门宴上双方的形势关系是如何转换的。参考答案:宴前(非正面交锋):刘被动项主动,两告两定。曹无伤告密是导火线,战云密布;项伯夜告却是一个转折点,缓和气氛。项羽攻刘邦的决定是一时之气,不久就风止云散;刘邦见项羽的决定却是深思熟虑之举,次日即执行。

宴中(正面交锋):刘被动项主动,三起三落。范增“数目”举玦,一起;召项庄舞剑,意在沛公,二起;樊哙闯帐,项羽“按剑而跽”,三起。真是“黑云压城城欲摧”,似乎一场血肉横飞的争斗已不可避免,但樊哙受赐、慷慨陈词竟让项羽“不忍之心陡起,英雄相惜之念顿生”,刘邦借如厕逃席更是将危险消弭于无形。

宴后(非正面交锋):刘主动项被动,两受两毁。借如厕离席毕竟是权宜之计,毁约逃席脱身回营则彻底扭转了被动局面。项羽受璧既预示了情节的彻底缓和,也更强烈地体现了项羽的悲剧性格。至于张良受托,是其忠心之举;范增毁玉,则是愤怒之为。参考答案:本文主要塑造了项羽的形象,集中表现了他自矜功伐的性格。因为秦的主力被他击败,各路诸侯都听命于他,承认他的“霸主”地位,所以入关后一听说刘邦“欲王关中”,触犯了他的尊严,立即决定进攻;而在获悉刘邦“籍吏民,封府库”,等待他来处理时,便放弃了进攻的打算。更由于自矜功伐,他不把刘邦视为主要对手,不想在席间杀死他,而刘邦又注意维护他的尊严,使他动了“不忍”之心,所以对范增的多次暗示“默然不应”,对项庄、项伯筵席间舞剑也不表态。这种“不忍”之心甚至使他对樊哙采取了格外宽容的态度:樊哙没有资格与会,本可以叱出,但他理解樊哙的心情,反而赐酒。樊哙陈词,虽有指责的话,但把他看得比怀王更高,有“求赏”之意,又都合乎他自矜功伐的心理,他内心有愧而“未有以应”,于是优待礼遇有加,赐樊哙“坐”。自矜功伐而又“为人不忍”,虽一时成功,最后始终不免于失败。2.怎样全面地把握分析刘邦、项羽的性格特点?司马迁是把项羽当作悲剧英雄来描写的,他曾这样评论道:“自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国。”本文虽只写出了人物的一个侧面,却未尝不能窥一斑而知全豹。

刘邦的形象也写得很生动。去鸿门“谢罪”,虽有项伯居中调停,其实是身入虎穴,命运难卜,但非此不足以平项羽之怒,因此仍如约而往;回到军中,“立诛杀曹无伤”,从这些事都能看出他的坚决果断。他一向待人傲慢,这一回又是“先破秦入咸阳”,是“有大功”之人,但在项羽面前谦词卑礼,唯恐有所不至;在宴会上屈居下座,他安之若素,出而未辞也觉得于礼不合,这又表现了他能屈能伸的性格。至于他的狡诈多端,在骂鲰生、拉拢项伯、骂告密人等细节中,都表现得很明显。参考答案:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”,无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,终于化险为夷。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

尤其值得一提的是张良不像范增那样妄自尊大。他认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可以武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上。这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演。3.张良、范增是两个什么样的人物?他们在“鸿门宴”中处于什么地位?范增是项羽的主要谋士,项羽称他为“亚父”,可见其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良,但他对项羽,尤其是对项羽的妄自尊大,并不完全了解,他以命令的口吻要项羽攻打刘邦:“急击勿失”;他在席上“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,要项羽“按既定方针办”;他擅自布置项庄舞剑,已经造成欲取项羽而代之的客观影响,但他既不知人,也不知己,这是范增的致命弱点。他与张良构成了鲜明的对照。

“鸿门宴”这场斗争可以说是张良与范增的斗智。对整个事件的演变,两个人都举足轻重。参考答案:课文对樊哙这一形象的刻画可谓浓墨重彩,形神兼备。4.“樊哙闯帐”是故事的高潮,课文从哪几个方面刻画了樊哙这个人物?写“樊哙闯帐”的目的是什么?目的:此处写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,更突出了张良。文章巧妙地把握人物

关系,刘邦信而用之,项羽感其“义”,赞其“勇”,赐酒、赐彘肩、赐坐,张良

则是“导演”兼“舞台调度”,一切全由张良策划,耐人寻味。参考答案:项羽对刘邦借故逃脱仍然麻木不仁,根源在于他迷信武力:兵力单薄的刘邦不足为患;范增则深知放虎归山,后患无穷,同时也为自己的意见未被采纳,精心策划的阴谋破产而恼怒。不仅把玉斗“置之地”,而且“拔剑撞而破之”,更大骂“竖子不足与谋”,可谓气急败坏。5.张良献礼,让刘邦借故逃脱,项羽、范增二人态度为何不同?三、开放探究

张良说:“沛公今事有急,亡去不义。”项伯则说:“今人有大功而击之,不义也。”请联系课文说说古人心目中的“义”可作什么样的解释,我们应当如何看待?思路提示:古人认为“义”,就是“宜”。《礼记?中庸》说:“义者宜也。”韩愈在《原道》中则进一步解释:“行而宜之之谓义。”也就是说,人的言行符合一定的道德规范就可称为“义”,反之则为“不义”。

课文中曹无伤背叛刘邦向项羽告密,项羽置怀王之约于不顾而欲“击破沛公军”;范增以下犯上都可以说是“不义”。项伯给张良通风报信,“常以身翼蔽沛公”;樊哙闯帐护主等等,都可以称之为“义”。项伯救护刘邦可以称之为“义”,这一行为却违背了项王的根本利益则又可以责之为“不义”。可见“义”是相对的,如同“骨气”一样,不同的时代,不同的阶级,道德标准不同,“义”的内涵也不一样,我们不能以抽象的“义”作为评判是非的尺度和立身处世的准则。课堂演练基础知识剖析:A项,“好”意为“喜欢”,应读hào。C项,“为”应读wéi。D项,“乘”应读shènɡ。B 剖析:C项,“距”通“拒”,把守的意思;“内”通“纳”,接纳。A项,无通假字。B项,“蚤”通“早”,早些。D项,“不”通“否”,否则。2.下列各项中含有两个通假字的是( )

A.沛公之参乘樊哙者也

B.旦日不可不蚤自来谢项王

C.距关,毋内诸侯

D.不者,若属皆且为所虏C 剖析:①被 ②句末语气词 ③对付 ④⑤替 ⑥以为,认为。3.下列各句中的“为”按意义归类,正确的一项是( )

①若属皆且为所虏 ②何辞为 ③为之奈何 ④公为我献之 ⑤为击破沛公军 ⑥窃为大王不取也

A.①②/③⑥/④⑤ B.①/②/③/④⑤/⑥

C.①③/②⑥/④⑤ D.①/②/③④⑤/⑥B 剖析:⑤中“有意”与现代汉语用法相同,据此可排除A、C、D三项。B 剖析:①③④都是名词用作动词,其中①驻军,③使眼色,④登记;②⑤都是名词用作状语,其中②用对待兄长的礼节,⑤像鸟儿张开翅膀那样;⑥⑦都是使动用法,其中⑥使……活,⑦使……愉悦。B 美文“悦”读项羽之死

张庆威

一道森寒的剑光从他的喉部轻轻滑过,如同月华清冷的那一夜,虞姬的唇掠离他的颈间。死亡就在那一瞬间开始,亦在那一瞬间结束。倒下的身躯如山,溅飞的鲜血成花,铿铿锵锵的兵刃落地声音传唱着一个英雄的憾恨。乌江,因为他——项羽而流淌成竹简帛书上一行深深浅浅的篆文。

这是一个永远的告别,也是一个崭新的开始。四年楚汉之争的生命在一柄剑的锋刃边游走,在项羽喉间那道无法愈合的裂隙里定格;汉王朝则像是一座战争墓冢、英雄庙堂,在他倒下之时轰然站起,独霸历史五百年的空间,高祖建汉、文景之治、光武中兴……成全了多少英名流芳百世。呵,项羽,败兮?成兮? “不以成败论英雄”。英雄抑或枭雄,本只是平凡人做了一些不平凡的事情之后在流逝的时光中闪现的名字。夺巨鹿、覆秦室、立霸业,男儿立地撑天,理当如此。只可惜咸阳一炬,焚尽了天下人心;鸿门之宴,放走了宿命死敌。性格在命运中设下的生死密码,又有谁可以破解?谁又能把玄机变作香花并拈之微笑呢?我们只能去吟诵这样的诗句以凭吊逝去的英灵:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

江东!项羽故土的方向,是漂泊在外一无所有的人最向往的归宿。围于垓下之时的四面楚歌,虽是敌人的奸计,但它终是唱得“将军白发征夫泪”,只因为那是故土的呼唤在心头踢踏的音韵。但项羽止住了归去的步子,以一种视死如归的气概屹立于乌江边。我想,那时应是有风在江畔呼啸着的,因为天地间一定充塞着悲怆的气。山水草木早已肃穆地站立成凄美的风景。乌骓马一定是哭了的,在它看见主人握着剑柄的手渐渐捏紧的时候,在它看见主人望着乌江对岸的双眼渐渐睁大的时候。它明白眼前这个沧桑的壮汉选择了怎样的道路,虽然在陪着主人踏出第一步时就知道已经走上了一条不归途,但这一次,主人要走得好远好远了。当金属落地的声音响起,一股鲜热浓烈的血腥味让它忆起了战场上的鼓震金鸣,刀砍剑击,多少次浴血沙场,多少人埋骨黄尘。乌骓马仰天长嘶,敬送一缕英魂:主人,战事伤人,王权累心,不如归去,回故里! 而在剑锋抹上喉头的一刹那,项羽是否想起垓下之夜虞姬倒在自己怀中时最后的深情一瞥。明眸皓齿,乌丝朱唇,谁不想让这样的美丽伴至终老,然而天意弄人,分飞燕、死别离仿似才符合那段历史的意境。罢了,罢了,两个相爱的人最终选择同一种告别尘世的方式,未尝不是一种幸福。项羽一定是噙着泪含着笑倒下的,笑容与虞姬合上双眼时的微笑一样透着快慰。死亡对于真情而言,不是终结,而是证明,而是升华。

死亡面前,秦王、刘邦甚至项羽……这些名字都毫无意义了,故土、爱人却使死亡成为另一种形式的灵肉回归。是死亡突显了项羽,还是项羽深刻了死亡?只是死亡并非项羽的专利,在那金戈铁马、旌旗飘摇的秦汉之交、唐宋之交、明清之交乃至新中国建立之前,多少骨肉分离,多少情侣离散,又有多少白骨掩埋于漫漫黄沙之中。死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?我的心猛地一紧,眼前浮凸出台湾(地区)的影子。

愿静默的乌江能启发我们一点什么…… 赏析:本文渗透着凝重的历史感,由项羽之死,生发出对历史与现实、个人与国家的深刻思考,“死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?”文章首先将项羽自刎的特写定格,推到读者面前,给人以强烈的震撼。然后依次写了以项羽自刎为休止符的楚汉之争成就的和平,项羽的悲剧性格,战乱对人们生命价值的戕害。最后,含蓄地提到了台湾(地区),流露出希望今人以史为鉴,结束历史悲剧的轮回,实现和平统一的愿望,深化了主题。素材积累【内容素材】

项羽兴兵四十万,驻扎于新丰鸿门,威逼刘邦十万大军。刘邦隐忍以行,前往项羽驻地赴宴,凭借张良的智谋和自己的勇敢,得以逃脱。

范增力主消灭刘邦,项伯为报私德,连夜前往刘邦军营通告张良。鸿门宴中,项羽不理睬范增杀死刘邦的暗示。项庄舞剑意在刘邦,项伯舞剑保护刘邦。最终刘邦成功逃脱,项羽错失良机。

【适用话题】

个性、英雄、听取别人的意见、认识自我、强和弱、战胜对手和提高自己、历史与镜子。谢谢观赏!