2018版高中语文第一单元山水神韵2《听听那冷雨》课件鲁人版必修2

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文第一单元山水神韵2《听听那冷雨》课件鲁人版必修2 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 360.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。2 听听那冷雨开篇得益课前预习文本精解课堂演练美文“悦”读素材积累开篇得益解读:凄风冷雨中,撑一把雨伞,独自彳亍于寂寥的小巷中,你感到的是凄凉、凄清、凄楚还是凄迷?你想到的是戴望舒的《雨巷》,还是苏东坡的《定风波》?你听到的是红烛昏沉还是江阔云低,抑或是鬓已星星?课前预习一、资料卡片

1.走近作者余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,台湾当代著名诗人、散文家。代表作有《乡愁》《焚鹤人》,诗集有《白玉苦瓜》《莲的联想》《敲打乐》等。

《听听那冷雨》是一篇“感性十足”而又充盈着灵性与理性的散文精品。作者1949年随父母去香港,后又去台湾,一直到1992年才有机会回祖国大陆造访。2.写作背景

余光中写这篇散文的时候,离开祖国大陆已经25年了。25年来,他对故乡魂牵梦萦,所以,余光中写台湾地区雨景真真切切,而写祖国大陆雨景却是朦朦胧胧,用的词汇是凄凉、凄清、凄楚、凄迷,一切都在回忆之中。而余光中嫁接古诗词载入文章的字里行间,无不融入了作者在祖国大陆的经历。在这片土地上,旺盛地生长着累累乡愁,生长着对祖国大陆、对家乡的深深怀念!3.相关知识

关于乡愁

①举头望明月,低头思故乡。 ——李白

②仍怜故乡水,万里送行舟。 ——李白

③独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 ——王维

④日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。 ——崔颢

⑤近乡情更怯,不敢问来人。 ——宋之问

⑥酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹

⑦乡愁是一棵没有年轮的树,永不老去。 ——席慕容

⑧千里之外/九月初九的炊烟/是一缕绵绵的乡愁。 ——潘洗尘

⑨我离别了可爱的家园,把淡蓝色的罗斯抛下。池边繁星般的白桦林,把老母亲的忧伤熔化。 ——叶塞宁二、知识积累

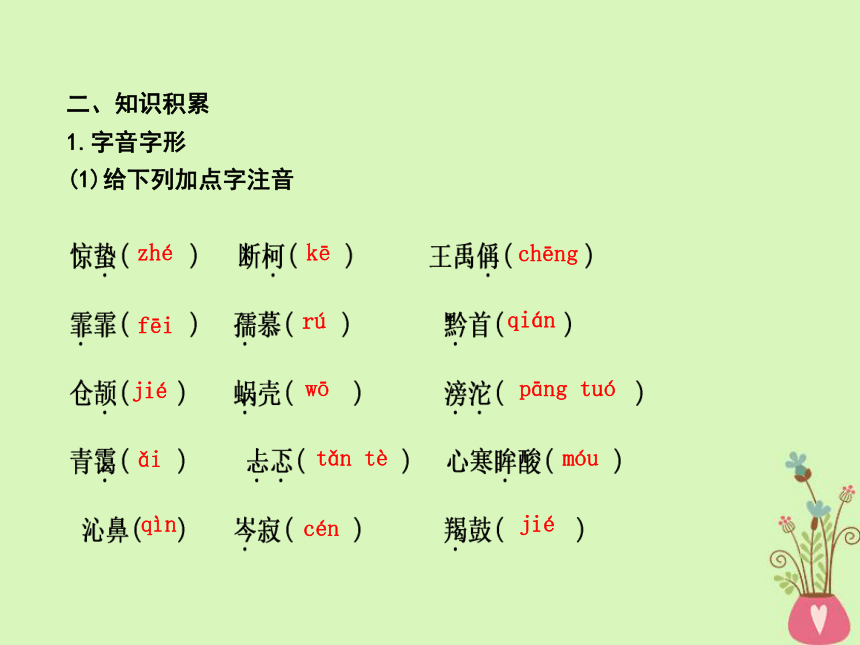

1.字音字形

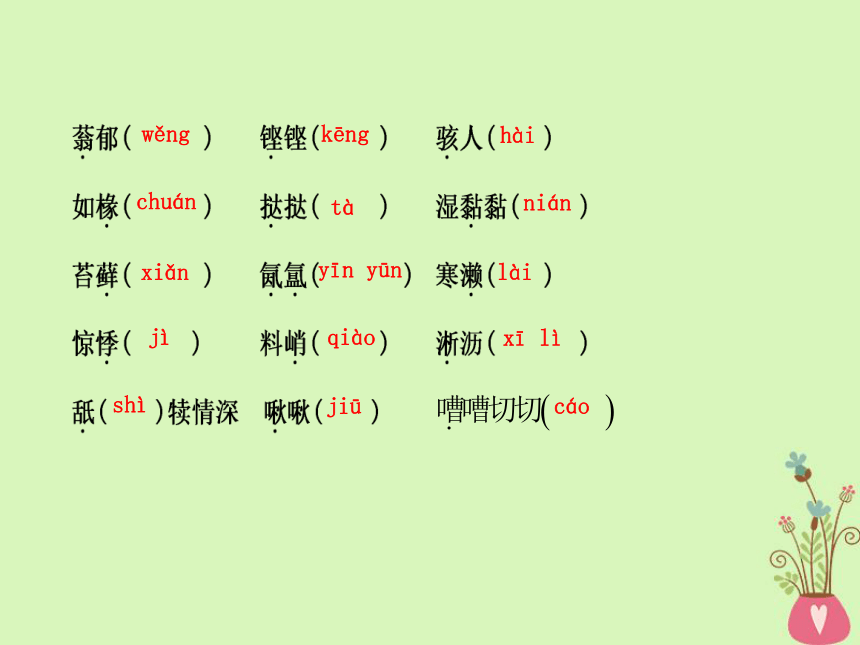

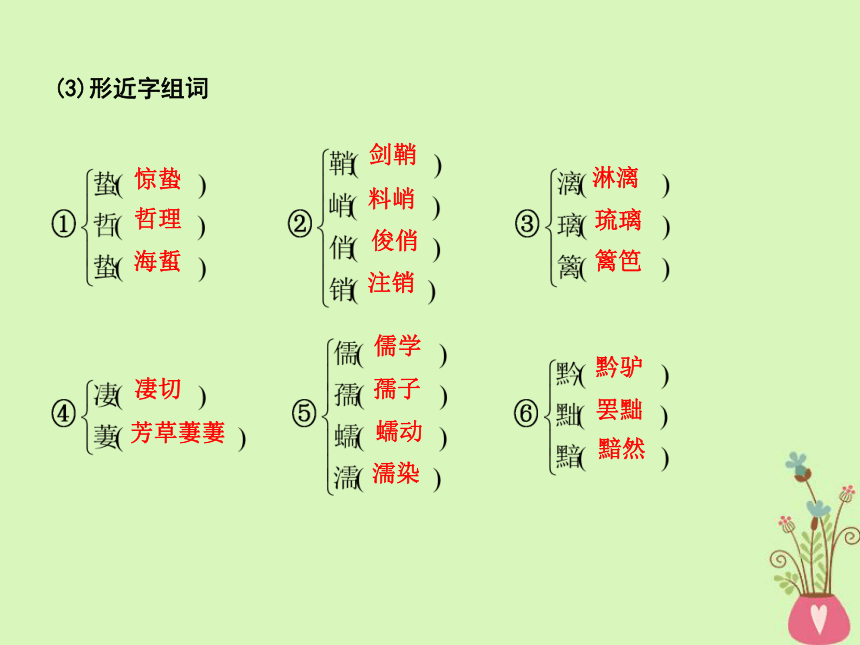

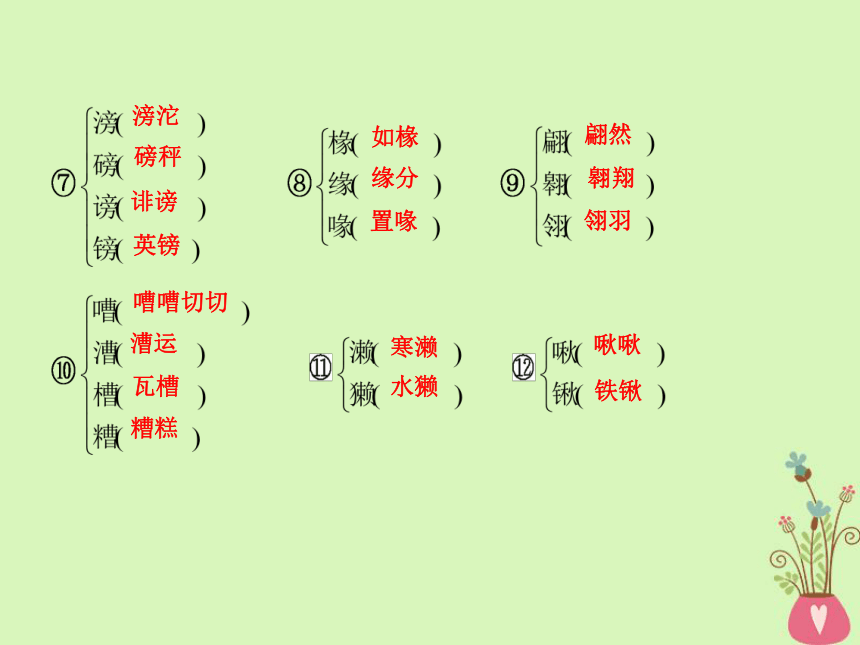

(1)给下列加点字注音zhé kē chēng fēi rú qián jié wō pāng tuó ǎi tǎn tè móu qìn cén jié wěng kēng hài chuán tà nián xiǎn yīn yūn lài jì qiào xī lì shì jiū cáo (2)多音字xiànghàngjìnjìngzhézhēshéyèyānyànxuēxiāoxiānqiànxiǔ xiùsùjiáojuéjiào(3)形近字组词惊蛰哲理海蜇剑鞘料峭俊俏注销淋漓琉璃凄切篱笆芳草萋萋儒学孺子蠕动濡染黔驴罢黜黯然滂沱磅秤诽谤英镑如椽缘分置喙翩然翱翔翎羽嘈嘈切切漕运瓦槽糟糕寒濑水獭啾啾铁锹2.词语辨析(1)延伸·延长

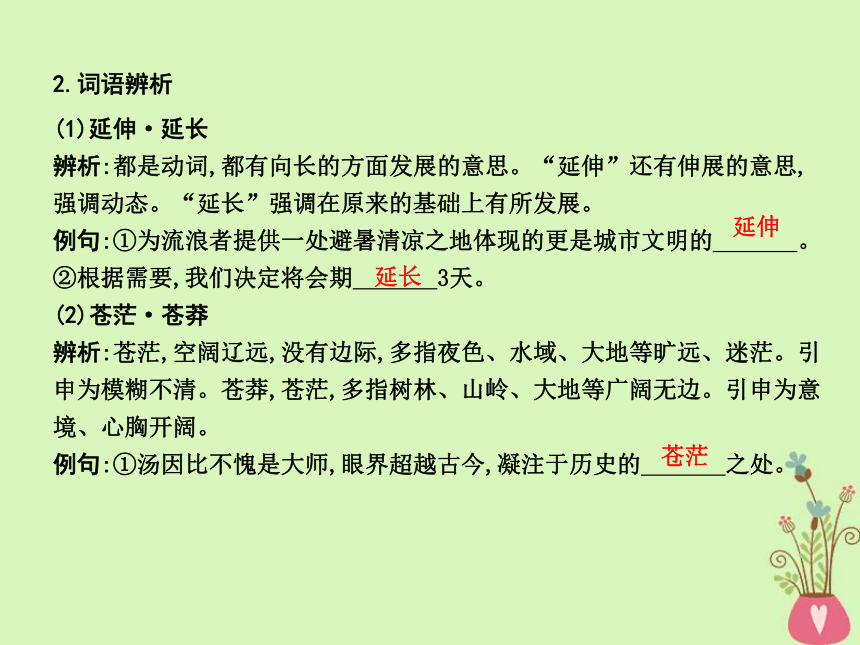

辨析:都是动词,都有向长的方面发展的意思。“延伸”还有伸展的意思,强调动态。“延长”强调在原来的基础上有所发展。

例句:①为流浪者提供一处避暑清凉之地体现的更是城市文明的 。

②根据需要,我们决定将会期 3天。

(2)苍茫·苍莽

辨析:苍茫,空阔辽远,没有边际,多指夜色、水域、大地等旷远、迷茫。引申为模糊不清。苍莽,苍茫,多指树林、山岭、大地等广阔无边。引申为意境、心胸开阔。

例句:①汤因比不愧是大师,眼界超越古今,凝注于历史的 之处。延伸延长苍茫②在5月12日发生的大地震中,因为道路和通讯彻底阻断,王敬和数万名村民一起被困在 大山之中,长达三天四夜。解放军官兵以最快的速度在坍塌的山体之间掘出一条土路,使他们得救。

(3)继而·从而

辨析:二者都用于引起下文,都要有上文的条件。但“继而”表示承接,“从而”表示结果、目的。“继而”表示紧随某一情况或动作之后。“从而”一般上文是原因、方法等,下文是结果、目的等,相当于“因此就”。

例句:①人们先是一惊, 哄堂大笑。

②经过调查研究, 找到了解决问题的办法。苍莽继而从而3.熟语积累(1)想入非非: .

.

(2)皇天后土: .

(3)山隐水迢: .

(4)石破天惊: .思想进入虚幻境界。比喻想法脱离实际或胡思乱想。非非,原为佛教用语,指虚幻境界。指天和地。古人认为天地能主持公道、主宰万物。山隐藏,水遥远。多比喻文章议论新奇惊人。文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

文章在构思上的最大特点是什么?参考答案:想象独到,意象丰富,主题突出。文章立体架构起团团愁云、濛濛雨幕,从淋淋漓漓的台北春雨,到大陆江南的杏花春雨;从美国的丹佛他山到台湾的基隆港;从米氏父子的山水画到王禹偁的“听雨竹屋”;从四川的蛙塘到台北的厦门街、金门街的长巷短巷,全由一条雨网编织,全凭千伞万伞装点。无论是“听听”“看看”“嗅嗅”,还是“闻闻”“舔舔”,作者始终围绕乡愁来写。铺写出满心的伤感,满纸的离愁。二、局部揣摩

1.《听听那冷雨》是一篇抒情散文,但与众不同的是,抒情主人公并不是“我”,而是“他”。作者在第二自然段明确了他的身份,“他是厦门人,至少是广义的厦门人”,但接着又说:“他同样也是广义的江南人,常州人,南京人,川娃儿,五陵少年。”作者为什么这么说?参考答案:在作者看来,“他”具体是什么地方的人并不重要,重要的是“他”是一个远离故土“二十五年”的游子。少年时代他还在杏花春雨的江南,中年时期却只能在长巷短巷、雨里风里徘徊,思念故土。 参考答案:作者在文中表达的不只是乡思乡愁,还有亲情、友情、爱情。只是因为远离故土25年,在浓浓的乡思乡愁的情感笼罩下,亲情、友情、爱情等一切情感都带上了冷冷的、凉凉的、凄清的色彩。2.作者在文中表达的只是乡思乡愁吗?还有没有其他情感?参考答案:落基山之胜在石,在雪,在红的土,白的云。虽然这里很美,但是毕竟是在异国他乡,他的心是漂泊的,是没有寄托的,只有当他的脚站在中国的土地上心里才觉得踏实。只有那种“白云回望合,青霭入看无”的境界才属于中国,这里用美国反衬出台湾地区“云气氤氲”的情调,又一次回到了中国,而且讲到了米芾父子的山水画,只有米芾父子山水画中的情韵才符合古中国的情韵。3.文章第六段描写美国西部落基山美在哪里?这样写的作用是什么?参考答案:其实作者听雨,何尝不是在听人生呢,这三个阶段给人的感觉一定是不同的。少年时候,年幼无知,在灯下听着雨声,听着故事,给人以温馨;中年听雨,一个“客舟”表明了那种漂泊异乡的沧桑;老年听雨在僧庐下,却想到了亡宋之痛,想到了祖国的分裂状态,心中多一种浓浓的伤感。4.作者写到了少年听雨,中年听雨和白头听雨,实际上表明的是什么?三、开放探究余光中被誉为“诗坛祭酒”,他的散文雍容华贵,在他的散文中经常呈现一种古典的意味,你能就本文谈谈你的认识吗?思路提示:余光中将原汁原味的唐宋诗词组接在一起,引领读者自然地进入古典的情境,而又从另一扇现代情感的门庭里走出来。如“一打少年听雨,红烛昏沉;再打中年听雨,客舟中,江阔云低;三打白头听雨在僧庐下”。自然的雨丝和作者的“情丝”始终交织着,他相信“‘荡胸生层云’,或是‘商略黄昏雨’的意趣,是落基山上难睹的景象。”“要领略‘白云回望合,青霭入看无’的境界,仍须回来中国”。他想起仓颉造字,想起辞书中“雨”部的纷繁,米家父子山水画的云情雨意,王禹偁为听雨而造的竹楼等,这一切都呈现出一种古典的韵味,将“雨”和传统文化、古典音乐绘画巧妙融合,表现了作者深厚的文学素养和生命的激情。《听听那冷雨》的一个重要的艺术特色是运用古诗文典故拓展散文的思维空间。作者仿佛信手拈来,让人觉得这些诗文典故不是嫁接上去而是天然生成的,这体现出他所用的语言是用“汉魂唐魄锻炼而成的中文”。 课堂演练1.下列加点的字注音有误的一项是( )剖析:B项,“蠕”应读“rú”,“眸”应读“móu”。B基础知识剖析:A项,“离离”应写为“漓漓”。B项,“翁”应写为“蓊”。D项,“磨”应写为“摩”。2.下列各组中没有错别字的一项是( )

A.淋淋离离 宛然 窥见 乍现

B.千变万化 骇人 翁郁 嗅闻

C.惊心动魄 迷离 清爽 擎天

D.心寒眸酸 按磨 幽暗 晌午C3.下列各句中加点词语的使用,全都不正确的一项是( )BA.①②⑤ B.①④⑤ C.③④⑥ D.②③⑥剖析:①耳濡目染:形容见得多听得多了之后,无形之中受到影响。使用对象错误。②无人问津:没有人过问或尝试。使用正确。③捉襟见肘:拉一下衣襟就露出胳膊肘儿,形容衣服破烂,也比喻顾此失彼,应付不过来。使用正确。④长此以往:老是这样下去(多就不好的情况而言)。不合语境。⑤一发而不可收:事情一经发生,就发展得十分顺利和迅速,继而保持不断发展的状态。含褒义。不合语境,此处应为“一发而不可收拾”。⑥休戚与共:彼此共同承受幸福与灾祸。使用正确。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.周有光不断反思个人思想发展历程,总结中国现代化的经验教训,提出人类社会发展的“三大规律”“五大自由”等思想,为当代研究者予以深刻的启发。

B.周梅森创作的《人间正道》《至高利益》《我主沉浮》和《绝对权力》等政治小说闻名全国,被誉为“中国政治小说第一人”,最近热播的《人民的名义》是他的又一部反腐力作。

C.保定市徐水区发布政策规定,暂停向拥有本区3套及以上住宅的本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房;取得本区居住证的非本区户籍居民家庭,方可允许在本区购买一套住房。

D.伊罗生在20世纪30年代的新闻实践以及他对“宣传”与“真实性”的挑战和质询确立了他在中共新闻史上的独特地位,他倡导的“宣传也要讲求事实”的观点在今天得到了充分认可。C剖析:C A项,句式杂糅,“为当代研究者予以深刻的启发”错;B项,结构混乱,偷换主语,“被誉为‘中国政治小说第一人’”的主语应为周梅森;D项,语序不当,“挑战和质询”应为“质询和挑战”。美文“悦”读听雨的奢侈

林如求

连日夜雨,但因不住顶层,也无巨树临窗,所以听不到雨脚敲击屋顶、拍打树叶的哗哗声、簌簌声,听到的只是雨水顺着防盗网上的铁皮一层淌下一层的滴沥声。响声随着雨势,时骤时疏,时轻时重,朦胧之中陡生一种静谧、和谐、悠远的美妙情感。 就像“古人不见今时月,今月曾经照古人”一样,古时的雨与今时的雨自然也无太大的区别。由于空气的污染,今时雨的酸度也许会大些,但雨点拍打树叶、细润花草、敲击河滩、筛落水面的声音与古时决无二致,所不同的只是对雨声的感受会因人因时因境因情而异而已。例如,同样是春雨,忧国忧民的诗人杜甫高兴地放声高歌:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”(《春夜喜雨》)而晚唐的李建对春雨的感受就要复杂得多。他有首《春雨》诗是这样写的:“春霖未免妨游赏,唯到诗家自有情。花径不通新草合,兰舟初动曲池平。净缘高树莓苔色,饥集虚廊燕雀声。闲忆昔年为客处,闷留山馆阻行行。”春雨所引发的是对诗人过往岁月的一种深情的怀念和咀嚼。而南宋词人蒋捷写的那首《虞美人·听雨》词,对雨从感怀到慨叹,把人生的悲凉况味传达至今,简直痛入心髓:“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。” 我对雨的好恶也因时因境而殊。我没有经历过历史上山河破碎、家破人亡那样凄风苦雨的日子,自然也就没有如古人那般“秋来叶上无情雨,白了人头是此声”,对雨声会那么的百感交集和痛彻心髓,可在物质生活匮乏和丰裕时的感受就迥然不同。

回想小时住在乡下,最恼的就是雨天。雷鸣电闪风狂雨骤,犹如冥冥之中有个张牙舞爪的隐形魔鬼在大发雷霆,它怒吼着像要从天而降,将我撕成碎片,令我惶恐万分。因此,每逢雷雨夜,我常龟缩在被窝里,以幼稚的心灵感受大自然的神经,带着惊恐惶惑,迷迷糊糊地进入梦乡。即使是和风细雨,我也不大喜欢。因为我家离学校有好长一段路程。那时,家里穷,没有雨伞,也没有现在的塑料雨衣;那种用棕丝做的可以防雨的“蓑衣”都被大人穿了去下田,留给我的只有一个锅盖大的大竹笠,以之遮阳尚可,遮雨则只遮个头脸,衣裤难免要淋一身湿。这是遭逢夏秋雨时的情景。要是冬春的雨,则还要加一层可恶。那是因为我没有雨鞋,逢上雨天只好打赤脚。冬春的雨凉冰冰的,踩在地上好难受!所以那时,夜半听到嗒嗒的雨声,在我绝不是一首抒情诗,它带给我的是一种湿漉漉的难受和一层苦涩涩的无奈。 长大以后,我读了许多书,特别是参加工作后,生活渐渐好起来,下雨有了雨伞、雨衣和雨鞋,无了淋雨之虞;科学剥开了雷鸣电闪的神秘外衣,心理上对雷电也不再恐惧,因而不再害怕下雨,相反,倒渐渐地喜欢起雨来了。不仅喜欢和风细雨,而且更喜欢狂风骤雨。因为此时在我看来,只有雨,没有风,没有雷电,也就缺乏了震撼心灵的力度。别的无庸费言,在中国文学史上,要是只有狂风骤雨,而无雷鸣电闪,恐怕屈原就写不出那奇谲瑰丽的杰作《天问》。正是大自然的雷电风雨触动了大诗人心灵深处的冤屈、激愤、忧虑、沉痛、苦闷、彷徨、坚贞、无畏……才有了这篇170个问题成堆、天人合一的杰作流芳百世。由此我也悟出了后世许多大文学家如莎士比亚、巴金、曹禺等所以喜欢写雷写电写风写雨的真谛。 身居闹市多年,已经难得再见山村那种雷鸣电闪的豪雨,除了台风登陆,也少见那种狂风拔树的骤雨和暴雨;水泥屋顶也使夜雨没了那种“大珠小珠落玉盘,嘈嘈切切错杂弹”的韵致……因此每逢下雨,我常会因此生出一种遗憾。雨中出门和上下班,虽然要增加带雨具的麻烦,但我还是喜欢雨。因为城市的污浊单靠几个环保工人解决不了问题,它要靠雨,靠一场大雨,靠每隔一段时日就来一场豪雨或骤雨,才能把城市和大地的污浊冲洗干净,再现天地的清新和明净。至于雨声,不论是“细声巧作蝇触纸”,还是“大声铿若山落泉”,自是一种难逢的天籁,宁心静气地倾听那淅沥的雨声,对当今整日笼罩在电视卡拉OK歌吟声和汽车摩托喧嚣声中的城市人来说,不啻是一种休息,一种调节,一种陶冶,一种享受。那雨声是大自然与你的絮语,它轻轻地搓揉着你的心,消去你忙忙碌碌争名夺利而生的郁闷和烦乱、疲惫和冷漠,唤醒你回归大自然的亲情,找回你那颗失落的平常心,带给你一份平和的心态,让你变得更加青春妩媚、安详可人,从此迈向生命的圆满。因此,每当久晴不雨时,我就特别盼望着下雨。这时,不论是在白天还是在夜晚,听到那呼呼的风声,就好像是在倾听大幕揭开的前奏;听到那嗒嗒的雨声,仿佛是在欣赏一首大自然的赞美诗;而此时的闪电犹如闪烁变幻的舞台灯光,隆隆的雷声自然就是高亢激越的黄钟大吕了…… 如是,我把听雨说成是一场难得的奢侈,你也就不会觉得无稽和过分了。

赏析:雨,在古今诗文中是个不可或缺的意象。雨,不仅仅是给我们带来凄冷,也意味着一种情调与一种力量。所以,作者借助于优美的文字抒发了对于“雨”的理解与深情。文章最大的特色有两个:一方面是引用,引用了大量的写“雨”的诗文,这样不仅仅使文章变得厚重,文化气息浓厚,表明自古以来就有很多的文人骚客,在自己的诗文中表达出了对于“雨”的关注、描绘与抒发,同时,这样的引用也为文章增添了如“雨”般的诗意;另一方面是对照描写,作者描绘了不同时段不同空间的听雨感受,给人独特而全面的听雨感知,在对照中,抒发了熔铸于雨的那份独到的经历与深刻的哲思。素材积累【内容素材】

余光中先生的散文以其独特的体验,浓浓的乡思,淡淡的乡愁,拨动着读者的心弦。他的散文《听听那冷雨》抒写的是深深的思乡情绪,这种乡情主要是通过雨声的描写流淌而出的,借冷雨抒情,将自己的思乡情绪娓娓倾诉,但另一方面这种乡情也表现在他在文中化用的诗词里面,中国古典诗词的意趣在被赋予生命的冷雨中表现得更淋漓尽致。

【适用话题】

乡愁、乡情、游子。谢谢观赏!

1.走近作者余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,台湾当代著名诗人、散文家。代表作有《乡愁》《焚鹤人》,诗集有《白玉苦瓜》《莲的联想》《敲打乐》等。

《听听那冷雨》是一篇“感性十足”而又充盈着灵性与理性的散文精品。作者1949年随父母去香港,后又去台湾,一直到1992年才有机会回祖国大陆造访。2.写作背景

余光中写这篇散文的时候,离开祖国大陆已经25年了。25年来,他对故乡魂牵梦萦,所以,余光中写台湾地区雨景真真切切,而写祖国大陆雨景却是朦朦胧胧,用的词汇是凄凉、凄清、凄楚、凄迷,一切都在回忆之中。而余光中嫁接古诗词载入文章的字里行间,无不融入了作者在祖国大陆的经历。在这片土地上,旺盛地生长着累累乡愁,生长着对祖国大陆、对家乡的深深怀念!3.相关知识

关于乡愁

①举头望明月,低头思故乡。 ——李白

②仍怜故乡水,万里送行舟。 ——李白

③独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 ——王维

④日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。 ——崔颢

⑤近乡情更怯,不敢问来人。 ——宋之问

⑥酒入愁肠,化作相思泪。 ——范仲淹

⑦乡愁是一棵没有年轮的树,永不老去。 ——席慕容

⑧千里之外/九月初九的炊烟/是一缕绵绵的乡愁。 ——潘洗尘

⑨我离别了可爱的家园,把淡蓝色的罗斯抛下。池边繁星般的白桦林,把老母亲的忧伤熔化。 ——叶塞宁二、知识积累

1.字音字形

(1)给下列加点字注音zhé kē chēng fēi rú qián jié wō pāng tuó ǎi tǎn tè móu qìn cén jié wěng kēng hài chuán tà nián xiǎn yīn yūn lài jì qiào xī lì shì jiū cáo (2)多音字xiànghàngjìnjìngzhézhēshéyèyānyànxuēxiāoxiānqiànxiǔ xiùsùjiáojuéjiào(3)形近字组词惊蛰哲理海蜇剑鞘料峭俊俏注销淋漓琉璃凄切篱笆芳草萋萋儒学孺子蠕动濡染黔驴罢黜黯然滂沱磅秤诽谤英镑如椽缘分置喙翩然翱翔翎羽嘈嘈切切漕运瓦槽糟糕寒濑水獭啾啾铁锹2.词语辨析(1)延伸·延长

辨析:都是动词,都有向长的方面发展的意思。“延伸”还有伸展的意思,强调动态。“延长”强调在原来的基础上有所发展。

例句:①为流浪者提供一处避暑清凉之地体现的更是城市文明的 。

②根据需要,我们决定将会期 3天。

(2)苍茫·苍莽

辨析:苍茫,空阔辽远,没有边际,多指夜色、水域、大地等旷远、迷茫。引申为模糊不清。苍莽,苍茫,多指树林、山岭、大地等广阔无边。引申为意境、心胸开阔。

例句:①汤因比不愧是大师,眼界超越古今,凝注于历史的 之处。延伸延长苍茫②在5月12日发生的大地震中,因为道路和通讯彻底阻断,王敬和数万名村民一起被困在 大山之中,长达三天四夜。解放军官兵以最快的速度在坍塌的山体之间掘出一条土路,使他们得救。

(3)继而·从而

辨析:二者都用于引起下文,都要有上文的条件。但“继而”表示承接,“从而”表示结果、目的。“继而”表示紧随某一情况或动作之后。“从而”一般上文是原因、方法等,下文是结果、目的等,相当于“因此就”。

例句:①人们先是一惊, 哄堂大笑。

②经过调查研究, 找到了解决问题的办法。苍莽继而从而3.熟语积累(1)想入非非: .

.

(2)皇天后土: .

(3)山隐水迢: .

(4)石破天惊: .思想进入虚幻境界。比喻想法脱离实际或胡思乱想。非非,原为佛教用语,指虚幻境界。指天和地。古人认为天地能主持公道、主宰万物。山隐藏,水遥远。多比喻文章议论新奇惊人。文本精解一、整体感知

1.结构图解2.整体把握

文章在构思上的最大特点是什么?参考答案:想象独到,意象丰富,主题突出。文章立体架构起团团愁云、濛濛雨幕,从淋淋漓漓的台北春雨,到大陆江南的杏花春雨;从美国的丹佛他山到台湾的基隆港;从米氏父子的山水画到王禹偁的“听雨竹屋”;从四川的蛙塘到台北的厦门街、金门街的长巷短巷,全由一条雨网编织,全凭千伞万伞装点。无论是“听听”“看看”“嗅嗅”,还是“闻闻”“舔舔”,作者始终围绕乡愁来写。铺写出满心的伤感,满纸的离愁。二、局部揣摩

1.《听听那冷雨》是一篇抒情散文,但与众不同的是,抒情主人公并不是“我”,而是“他”。作者在第二自然段明确了他的身份,“他是厦门人,至少是广义的厦门人”,但接着又说:“他同样也是广义的江南人,常州人,南京人,川娃儿,五陵少年。”作者为什么这么说?参考答案:在作者看来,“他”具体是什么地方的人并不重要,重要的是“他”是一个远离故土“二十五年”的游子。少年时代他还在杏花春雨的江南,中年时期却只能在长巷短巷、雨里风里徘徊,思念故土。 参考答案:作者在文中表达的不只是乡思乡愁,还有亲情、友情、爱情。只是因为远离故土25年,在浓浓的乡思乡愁的情感笼罩下,亲情、友情、爱情等一切情感都带上了冷冷的、凉凉的、凄清的色彩。2.作者在文中表达的只是乡思乡愁吗?还有没有其他情感?参考答案:落基山之胜在石,在雪,在红的土,白的云。虽然这里很美,但是毕竟是在异国他乡,他的心是漂泊的,是没有寄托的,只有当他的脚站在中国的土地上心里才觉得踏实。只有那种“白云回望合,青霭入看无”的境界才属于中国,这里用美国反衬出台湾地区“云气氤氲”的情调,又一次回到了中国,而且讲到了米芾父子的山水画,只有米芾父子山水画中的情韵才符合古中国的情韵。3.文章第六段描写美国西部落基山美在哪里?这样写的作用是什么?参考答案:其实作者听雨,何尝不是在听人生呢,这三个阶段给人的感觉一定是不同的。少年时候,年幼无知,在灯下听着雨声,听着故事,给人以温馨;中年听雨,一个“客舟”表明了那种漂泊异乡的沧桑;老年听雨在僧庐下,却想到了亡宋之痛,想到了祖国的分裂状态,心中多一种浓浓的伤感。4.作者写到了少年听雨,中年听雨和白头听雨,实际上表明的是什么?三、开放探究余光中被誉为“诗坛祭酒”,他的散文雍容华贵,在他的散文中经常呈现一种古典的意味,你能就本文谈谈你的认识吗?思路提示:余光中将原汁原味的唐宋诗词组接在一起,引领读者自然地进入古典的情境,而又从另一扇现代情感的门庭里走出来。如“一打少年听雨,红烛昏沉;再打中年听雨,客舟中,江阔云低;三打白头听雨在僧庐下”。自然的雨丝和作者的“情丝”始终交织着,他相信“‘荡胸生层云’,或是‘商略黄昏雨’的意趣,是落基山上难睹的景象。”“要领略‘白云回望合,青霭入看无’的境界,仍须回来中国”。他想起仓颉造字,想起辞书中“雨”部的纷繁,米家父子山水画的云情雨意,王禹偁为听雨而造的竹楼等,这一切都呈现出一种古典的韵味,将“雨”和传统文化、古典音乐绘画巧妙融合,表现了作者深厚的文学素养和生命的激情。《听听那冷雨》的一个重要的艺术特色是运用古诗文典故拓展散文的思维空间。作者仿佛信手拈来,让人觉得这些诗文典故不是嫁接上去而是天然生成的,这体现出他所用的语言是用“汉魂唐魄锻炼而成的中文”。 课堂演练1.下列加点的字注音有误的一项是( )剖析:B项,“蠕”应读“rú”,“眸”应读“móu”。B基础知识剖析:A项,“离离”应写为“漓漓”。B项,“翁”应写为“蓊”。D项,“磨”应写为“摩”。2.下列各组中没有错别字的一项是( )

A.淋淋离离 宛然 窥见 乍现

B.千变万化 骇人 翁郁 嗅闻

C.惊心动魄 迷离 清爽 擎天

D.心寒眸酸 按磨 幽暗 晌午C3.下列各句中加点词语的使用,全都不正确的一项是( )BA.①②⑤ B.①④⑤ C.③④⑥ D.②③⑥剖析:①耳濡目染:形容见得多听得多了之后,无形之中受到影响。使用对象错误。②无人问津:没有人过问或尝试。使用正确。③捉襟见肘:拉一下衣襟就露出胳膊肘儿,形容衣服破烂,也比喻顾此失彼,应付不过来。使用正确。④长此以往:老是这样下去(多就不好的情况而言)。不合语境。⑤一发而不可收:事情一经发生,就发展得十分顺利和迅速,继而保持不断发展的状态。含褒义。不合语境,此处应为“一发而不可收拾”。⑥休戚与共:彼此共同承受幸福与灾祸。使用正确。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.周有光不断反思个人思想发展历程,总结中国现代化的经验教训,提出人类社会发展的“三大规律”“五大自由”等思想,为当代研究者予以深刻的启发。

B.周梅森创作的《人间正道》《至高利益》《我主沉浮》和《绝对权力》等政治小说闻名全国,被誉为“中国政治小说第一人”,最近热播的《人民的名义》是他的又一部反腐力作。

C.保定市徐水区发布政策规定,暂停向拥有本区3套及以上住宅的本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房;取得本区居住证的非本区户籍居民家庭,方可允许在本区购买一套住房。

D.伊罗生在20世纪30年代的新闻实践以及他对“宣传”与“真实性”的挑战和质询确立了他在中共新闻史上的独特地位,他倡导的“宣传也要讲求事实”的观点在今天得到了充分认可。C剖析:C A项,句式杂糅,“为当代研究者予以深刻的启发”错;B项,结构混乱,偷换主语,“被誉为‘中国政治小说第一人’”的主语应为周梅森;D项,语序不当,“挑战和质询”应为“质询和挑战”。美文“悦”读听雨的奢侈

林如求

连日夜雨,但因不住顶层,也无巨树临窗,所以听不到雨脚敲击屋顶、拍打树叶的哗哗声、簌簌声,听到的只是雨水顺着防盗网上的铁皮一层淌下一层的滴沥声。响声随着雨势,时骤时疏,时轻时重,朦胧之中陡生一种静谧、和谐、悠远的美妙情感。 就像“古人不见今时月,今月曾经照古人”一样,古时的雨与今时的雨自然也无太大的区别。由于空气的污染,今时雨的酸度也许会大些,但雨点拍打树叶、细润花草、敲击河滩、筛落水面的声音与古时决无二致,所不同的只是对雨声的感受会因人因时因境因情而异而已。例如,同样是春雨,忧国忧民的诗人杜甫高兴地放声高歌:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”(《春夜喜雨》)而晚唐的李建对春雨的感受就要复杂得多。他有首《春雨》诗是这样写的:“春霖未免妨游赏,唯到诗家自有情。花径不通新草合,兰舟初动曲池平。净缘高树莓苔色,饥集虚廊燕雀声。闲忆昔年为客处,闷留山馆阻行行。”春雨所引发的是对诗人过往岁月的一种深情的怀念和咀嚼。而南宋词人蒋捷写的那首《虞美人·听雨》词,对雨从感怀到慨叹,把人生的悲凉况味传达至今,简直痛入心髓:“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。” 我对雨的好恶也因时因境而殊。我没有经历过历史上山河破碎、家破人亡那样凄风苦雨的日子,自然也就没有如古人那般“秋来叶上无情雨,白了人头是此声”,对雨声会那么的百感交集和痛彻心髓,可在物质生活匮乏和丰裕时的感受就迥然不同。

回想小时住在乡下,最恼的就是雨天。雷鸣电闪风狂雨骤,犹如冥冥之中有个张牙舞爪的隐形魔鬼在大发雷霆,它怒吼着像要从天而降,将我撕成碎片,令我惶恐万分。因此,每逢雷雨夜,我常龟缩在被窝里,以幼稚的心灵感受大自然的神经,带着惊恐惶惑,迷迷糊糊地进入梦乡。即使是和风细雨,我也不大喜欢。因为我家离学校有好长一段路程。那时,家里穷,没有雨伞,也没有现在的塑料雨衣;那种用棕丝做的可以防雨的“蓑衣”都被大人穿了去下田,留给我的只有一个锅盖大的大竹笠,以之遮阳尚可,遮雨则只遮个头脸,衣裤难免要淋一身湿。这是遭逢夏秋雨时的情景。要是冬春的雨,则还要加一层可恶。那是因为我没有雨鞋,逢上雨天只好打赤脚。冬春的雨凉冰冰的,踩在地上好难受!所以那时,夜半听到嗒嗒的雨声,在我绝不是一首抒情诗,它带给我的是一种湿漉漉的难受和一层苦涩涩的无奈。 长大以后,我读了许多书,特别是参加工作后,生活渐渐好起来,下雨有了雨伞、雨衣和雨鞋,无了淋雨之虞;科学剥开了雷鸣电闪的神秘外衣,心理上对雷电也不再恐惧,因而不再害怕下雨,相反,倒渐渐地喜欢起雨来了。不仅喜欢和风细雨,而且更喜欢狂风骤雨。因为此时在我看来,只有雨,没有风,没有雷电,也就缺乏了震撼心灵的力度。别的无庸费言,在中国文学史上,要是只有狂风骤雨,而无雷鸣电闪,恐怕屈原就写不出那奇谲瑰丽的杰作《天问》。正是大自然的雷电风雨触动了大诗人心灵深处的冤屈、激愤、忧虑、沉痛、苦闷、彷徨、坚贞、无畏……才有了这篇170个问题成堆、天人合一的杰作流芳百世。由此我也悟出了后世许多大文学家如莎士比亚、巴金、曹禺等所以喜欢写雷写电写风写雨的真谛。 身居闹市多年,已经难得再见山村那种雷鸣电闪的豪雨,除了台风登陆,也少见那种狂风拔树的骤雨和暴雨;水泥屋顶也使夜雨没了那种“大珠小珠落玉盘,嘈嘈切切错杂弹”的韵致……因此每逢下雨,我常会因此生出一种遗憾。雨中出门和上下班,虽然要增加带雨具的麻烦,但我还是喜欢雨。因为城市的污浊单靠几个环保工人解决不了问题,它要靠雨,靠一场大雨,靠每隔一段时日就来一场豪雨或骤雨,才能把城市和大地的污浊冲洗干净,再现天地的清新和明净。至于雨声,不论是“细声巧作蝇触纸”,还是“大声铿若山落泉”,自是一种难逢的天籁,宁心静气地倾听那淅沥的雨声,对当今整日笼罩在电视卡拉OK歌吟声和汽车摩托喧嚣声中的城市人来说,不啻是一种休息,一种调节,一种陶冶,一种享受。那雨声是大自然与你的絮语,它轻轻地搓揉着你的心,消去你忙忙碌碌争名夺利而生的郁闷和烦乱、疲惫和冷漠,唤醒你回归大自然的亲情,找回你那颗失落的平常心,带给你一份平和的心态,让你变得更加青春妩媚、安详可人,从此迈向生命的圆满。因此,每当久晴不雨时,我就特别盼望着下雨。这时,不论是在白天还是在夜晚,听到那呼呼的风声,就好像是在倾听大幕揭开的前奏;听到那嗒嗒的雨声,仿佛是在欣赏一首大自然的赞美诗;而此时的闪电犹如闪烁变幻的舞台灯光,隆隆的雷声自然就是高亢激越的黄钟大吕了…… 如是,我把听雨说成是一场难得的奢侈,你也就不会觉得无稽和过分了。

赏析:雨,在古今诗文中是个不可或缺的意象。雨,不仅仅是给我们带来凄冷,也意味着一种情调与一种力量。所以,作者借助于优美的文字抒发了对于“雨”的理解与深情。文章最大的特色有两个:一方面是引用,引用了大量的写“雨”的诗文,这样不仅仅使文章变得厚重,文化气息浓厚,表明自古以来就有很多的文人骚客,在自己的诗文中表达出了对于“雨”的关注、描绘与抒发,同时,这样的引用也为文章增添了如“雨”般的诗意;另一方面是对照描写,作者描绘了不同时段不同空间的听雨感受,给人独特而全面的听雨感知,在对照中,抒发了熔铸于雨的那份独到的经历与深刻的哲思。素材积累【内容素材】

余光中先生的散文以其独特的体验,浓浓的乡思,淡淡的乡愁,拨动着读者的心弦。他的散文《听听那冷雨》抒写的是深深的思乡情绪,这种乡情主要是通过雨声的描写流淌而出的,借冷雨抒情,将自己的思乡情绪娓娓倾诉,但另一方面这种乡情也表现在他在文中化用的诗词里面,中国古典诗词的意趣在被赋予生命的冷雨中表现得更淋漓尽致。

【适用话题】

乡愁、乡情、游子。谢谢观赏!