2018—2019学年高中语文新人教版选修《外国小说欣赏》教学案:第八单元第15课《沙之书》

文档属性

| 名称 | 2018—2019学年高中语文新人教版选修《外国小说欣赏》教学案:第八单元第15课《沙之书》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 859.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 14:39:11 | ||

图片预览

文档简介

第15课 沙之书

[新课入门须知]

[作者档案]

姓名

博尔赫斯

简历

1899生于布宜诺斯艾利斯一英裔律师家庭。受家庭熏陶,自幼热爱读书写作,很小就显露出强烈的创作欲望和文学才华。10岁时就在《民族报》上发表了英国作家王尔德的童话《快乐王子》的译文,署名豪尔赫·博尔赫斯,其译笔成熟,竟被认为出自其父之手。1919年到1920年随全家移居西班牙,在此期间创作了歌颂十月革命的组诗《红色的旋律》。1921年回到布宜诺斯艾利斯后,来到他心中的天堂——图书馆,并终身从事图书馆工作,历任布宜诺斯艾利斯市各公共图书馆的职员和馆长,同时进行文学创作、办杂志、讲学等活动。1923年出版诗集《布宜诺斯艾利斯的激情》作为诗人登上文坛,崭露头角。博尔赫斯晚年双目失明,仍以口授的方式继续创作,成就惊人。1986年6月14日,因病医治无效,在日内瓦逝世。

作品

诗集《布宜诺斯艾利斯的激情》《面前的月亮》《圣马丁牌练习簿》《阴影颂》《老虎的金黄》。短篇小说集《阿莱夫》《死亡与罗盘》《布罗迫埃的报告》等。还译有卡夫卡、福克纳等人的作品。

评价

阿根廷诗人、小说家兼翻译家。被誉为“影响欧美的第一位拉丁美洲作家”,后现代派文学的主要代表作家。

[背景扫描]

20世纪50年代后期,博尔赫斯逐渐陷入家族遗传的深度失明,由于诗歌有韵律、有节奏,便于在失明状态下凭记忆连缀成篇,博尔赫斯开始大量书写格律诗,小说被完全撂在一边,一直到20世纪70年代,他才凭借短篇集《布罗迪报告》进入第二次小说写作高峰期。与第一次小说写作高峰期极为不同的是,在第二次高峰期里,他小说与诗歌同时书写。虽然这一时期他的短篇小说在主题上依然聚焦于他终生为之着迷的一些“玄学私趣味”:诺斯替、卡巴拉、双重性、无限性、死亡、记忆与时间,但在技艺上却糅合了他在同一时期的诗歌中打磨出来的平实和压缩力,使得这一时期的小说,特别是《沙之书》这本集子,显得更加克制、洗练、不动声色,呈现出来的这种“文体互渗性”是最为明晰的。

[常识积累]

1.现代派与后现代派

现代派又称先锋派,是西方现当代文学中的重要流派,是许多反对传统文学流派的总称。现代派文学是在资本主义进入帝国主义时期出现的,具有鲜明的时代特征。现代派文学最早出现的派别是象征主义,代表作是波德莱的《恶之花》,到20世纪20年代形成高潮。主要流派有后期象征主义、未来主义、超现实主义、意识流小说等。这段时期出现了一批有世界影响的杰出作家,如卡夫卡、乔伊斯、普鲁斯特·庞德、艾略特、叶芝等。

第二次世界大战以后,现代派文学进入新的蓬勃发展阶段。这一阶段的现代派文学,被称为“后现代派”。具体派别有法国存在主义、荒诞派、新小说派、美国黑色幽默派等,直到今天仍是西方文学的重要流派,在全世界产生了广泛的影响。

(1)现代派文学在思想内容方面具有下列特点:

①提倡非理性主义。②强调表现自我,不重视情节与环境描写。

(2)现代派文学具有下列艺术特征:

①反对传统的现实主义,反对塑造典型环境中的典型人物,主张在艺术形式上大胆创新,一味追求在形式上标新立异。②象征,现代派作家经常运用象征手法。③意识流,这种手法能表现人的内心深处的秘密和多层次的心理活动,扩大了心理描写的范围,成为现代派文学的一大艺术特色。④荒诞,这是将事物夸大到极端离奇古怪的手法。

现代派文学注重艺术形式,有些手法值得我们借鉴。

2.博尔赫斯名言

(1)我们管千百个变化不定的原因的无限运作叫做命运。

(2)知道某些幸福只是偶然的机遇会减少幸福的魅力。

(3)任何决定都不是最终的,从决定中还可以衍化出别的决定。

(4)无知的人以为无限的抽签需要无限的时间,其实不然,只要时间无限地细分就行。

(5)领悟的幸福远远超过想象或感觉。

(6)过去是构成时间的物质,因此时间很快就变成过去。

3.《沙之书》的影响

《沙之书》被公认为博尔赫斯在晚年迎来的第二次小说写作高峰期的顶尖之作,他对它的肯定程度甚至超过了他20世纪40年代第一次小说写作高峰期间的任何一篇类似于《南方》《小径分岔的花园》之类的脍炙人口的杰作。

《沙之书》之所以能够在读者心中产生巨大的震撼力,主要在于它用平凡无奇、朴素无华的形式包装了一个高度幻想化的故事,换句话说,在于它用高度可信的叙事技巧成功地讲述了一个彻头彻尾的谎言。在这里,谎言并非贬义,因为按照博尔赫斯的后辈、秘鲁作家巴尔加斯·略萨的说法,所有的小说都是在撒谎,但高超的小说绝不是“一种廉价的虚构,一种无足轻重的魔术”,而是令谎言真实得能够“填补生活不够充足所留下的空白”,这种空白或许是“对现世和来世的不断怀疑”。

一、读准字音

1.单音字

(1)笨拙(zhuō) (2)装帧(zhēn) (3)诋毁(dǐ)

(4)粗糙(cāo) (5)休谟(mó) (6)孤僻(pì)

2.多音字

(1)蒙 (2)幢

(3)露 (4)弄

(5)佛 (6)剥

二、写准字形

1. 2.

3. 4.

5. 6.

三、用准词语

1.词语辨析

(1)掩盖 掩饰

辨析

例句

①现在大家可能感觉文科不如理工科,那是因为我们理工科非常强,光芒把文科掩盖了,实际上我们的文科相当不错。

②中国政府很少披露其核武库信息,不过,北京上个月毫不掩饰地展示其核武器,令媒体颇为震惊。报道称,目前中国已具备海、陆、空“三位一体”核打击力量。

(2)反映 反应

辨析

反映:①反照,比喻把客观事物的实质表现出来;②把情况、意见等告诉上级或有关部门;③指有机体接受和回答客观事物影响的活动过程。

反应:①有机体受到体内或体外的刺激而引起的相应的活动;②化学反应;③打针或服药所引起的呕吐、发烧、头痛、腹痛等症状;④原子核受到外力作用而发生变化;⑤事情所引起的意见、态度或行动。

例句

①《爸爸去哪儿》节目里的那些超级爸爸,只是做了日常生活中的平常事,就获得那么多的好评,其实质上反映出现在人有钱了,对孩子的真情关怀少了。

②中国财政部新一批国债来港发行,继面向投资者的国债获热烈认购后,零售国债首日认购反应亦不俗。业界人士指出,今年零售国债首日认购宗数及整体金额较去年有所上升。

2.成语积累

(1)付之一炬:一把火给烧了。

(2)目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。

(3)乌烟瘴气:比喻环境嘈杂、秩序混乱或社会黑暗。

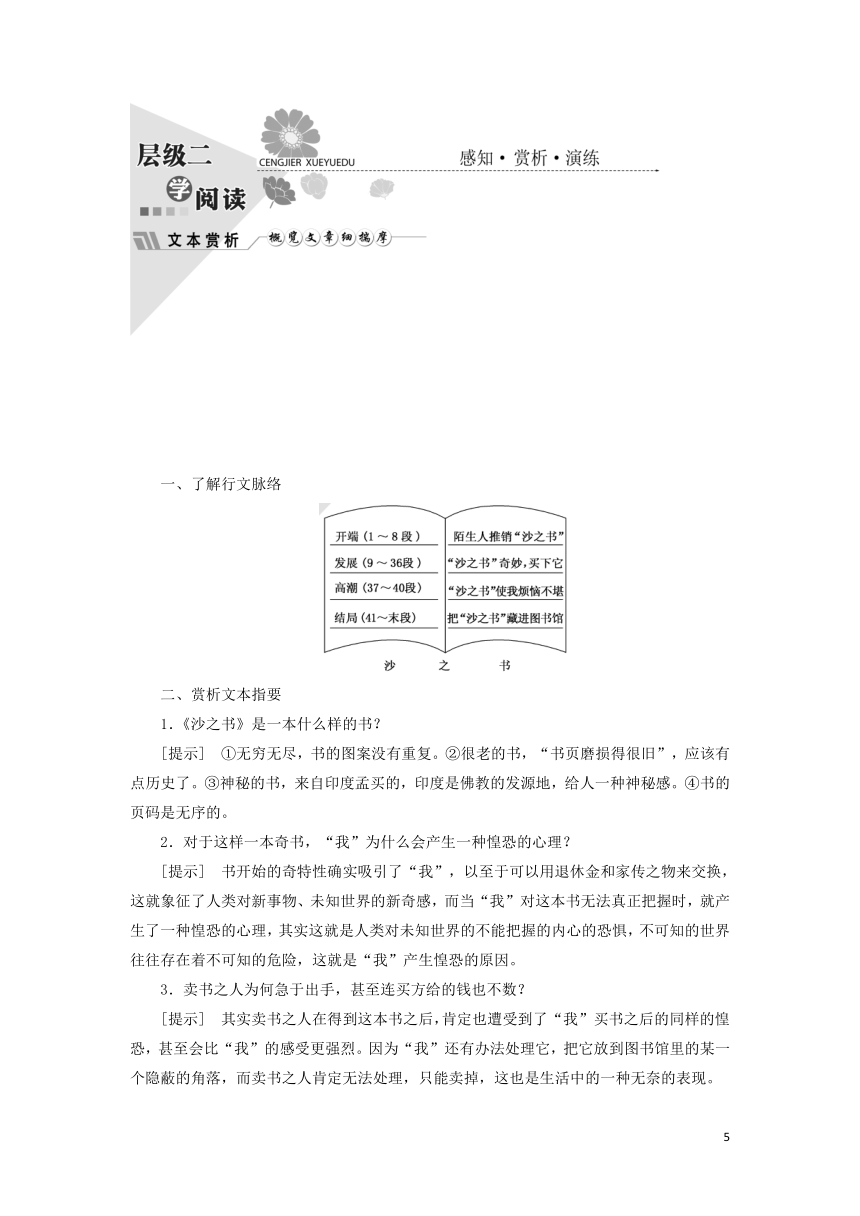

一、了解行文脉络

二、赏析文本指要

1.《沙之书》是一本什么样的书?

[提示] ①无穷无尽,书的图案没有重复。②很老的书,“书页磨损得很旧”,应该有点历史了。③神秘的书,来自印度孟买的,印度是佛教的发源地,给人一种神秘感。④书的页码是无序的。

2.对于这样一本奇书,“我”为什么会产生一种惶恐的心理?

[提示] 书开始的奇特性确实吸引了“我”,以至于可以用退休金和家传之物来交换,这就象征了人类对新事物、未知世界的新奇感,而当“我”对这本书无法真正把握时,就产生了一种惶恐的心理,其实这就是人类对未知世界的不能把握的内心的恐惧,不可知的世界往往存在着不可知的危险,这就是“我”产生惶恐的原因。

3.卖书之人为何急于出手,甚至连买方给的钱也不数?

[提示] 其实卖书之人在得到这本书之后,肯定也遭受到了“我”买书之后的同样的惶恐,甚至会比“我”的感受更强烈。因为“我”还有办法处理它,把它放到图书馆里的某一个隐蔽的角落,而卖书之人肯定无法处理,只能卖掉,这也是生活中的一种无奈的表现。

4.博尔赫斯认为,从某种程度上讲,现实就是幻想,幻想就是现实。从这个角度看,这样一部虚构的“无穷无尽”的书在现实中肯定有象征意义。那么它可以象征什么呢?

[提示] 它可以象征无限之物,如无止境的欲望、无穷大的世界、琐碎繁杂的生活、强大的异己力量、神秘的未知世界、不知其数的金钱、无法挽留的时间、变化无常的命运、浩瀚无穷的知识、让人身心俱疲的爱情等。

5.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度经历了一个怎样的变化过程?这一变化过程说明了什么?

[提示] 小说主人公对待它的态度先是好奇,后设法得到,接着是钻研,但发现对它了解越多,不了解的部分更多,于是意识到自己的渺小,紧接着迷失于无法自拔的敬畏,随之而来的是恐惧,最终选择逃避、放弃,让“沙之书”淹没在图书馆的书海之中。

这一变化过程既形象地说明了“沙之书”的奇妙而神秘的特性,又表现了“我”乃至人类在无限强大的异己之物前不胜渺小、恐惧的心理。

[写法阐释]

1.人物和情节的淡化处理

人物和情节在传统的小说中应该是最重要的。但这里却显得无足轻重,变成了承担情节展开、作家对世界的哲学体验的附着物。沙之书成了小说的主角。那本虚构的“沙之书”——《圣书》没有起点,也没有终点,象征着无穷无尽。小说的主题揭示了人类面对着无限时,进入了无所适从、难以摆脱的真实困境。

2.虚实转化的象征技法

(1)故事叙述由实转虚

作者采用貌似真实的虚构手法叙述故事,小说中叙述者、人物以及买书卖书的交易都如生活中发生的一样真实,随着主题的凸现,叙述者、人物以及事件都不再重要,从真实转向虚构。比如本文采用的是第一人称“我”的叙事角度。一开始便强调了叙述内容的真实、可靠。这种貌似真实的虚构所体现出来的合理性为作者的象征主题提供了合理的依托,并且让主题有个开始。事实上,无限的书册在我们的生活中存在吗?但是,读完小说没有人质疑它存在与否。“沙之书”这个意象所产生的概念,明确、清晰又无法毁灭地存在于人们的周围。

(2)小说主题由虚变实

“异乎寻常的重量使我吃惊。”显然,这本书并不一般的重量使我们也吃惊。“里面的文字是我不认识的”,“每页两栏。版面分段,排得很挤”,作为道具,书仿佛还是书,但是“页码的排列引起了我注意”。页码的不同意味着内容的不同,而且内容是绝不重复的,陌生人也说“以后再也看不到了”,现实生活中,书可以任意翻阅,而不是担心找不到任何一页;小说中,“我”翻阅再次寻找“铁锚图案”,却再也找不到了。关于“书”无始无终地描述,让书不再是现实生活中的书,成为了虚构,而无穷无尽、无限的特点却从小说中源源不断地冒出来。面对着无限,小说通过三个人物对待书的不同心态,揭示了主题。

[对点演练]

阅读下面的文字,完成1~4题。

我本想把那本沙之书放在威克利夫版《圣经》留下的空当里,但最终还是把它藏在一套不全的《一千零一夜》后面。

我上了床,但是没有入睡。凌晨三四点,我开了灯,找出那本怪书翻看。其中一页印有一个面具。角上有个数字,现在记不清是多少,反正大到九次幂。

我从不向任何人出示这件宝贝。随着占有它的幸福感而来的是怕它被偷掉,然后又担心它并不真正无限。我本来生性孤僻,这两层忧虑更使我反常。我有少数几个朋友;现在不往来了。我成了那本书的俘虏,几乎不再上街。我用一面放大镜检查磨损的书脊和封面,排除了伪造的可能性。我发现每隔两千页有一帧小插画。我用一本有字母索引的记事簿把它们临摹下来。簿子不久就用完了。插画没有一张重复。晚上,我多半失眠,偶尔入睡就梦见那本书。

夏季已近尾声,我领悟到那本书是个可怕的怪物。我把自己也设想成一个怪物:睁着铜铃大眼盯着它,伸出带爪的十指拨弄它,但是无济于事。我觉得它是一切烦恼的根源,是一件诋毁和败坏现实的下流东西。

我想把它付之一炬,但怕一本无限的书烧起来也无休无止,使整个地球乌烟瘴气。

我想起有人写过这么一句话:隐藏一片树叶的最好的地点是树林。我退休之前在藏书有九十万册的国立图书馆任职;我知道门厅右边有一道弧形的梯级通向地下室,地下室里存放报纸和地图。我趁工作人员不注意的时候,把那本沙之书偷偷地放在一个阴暗的搁架上。我竭力不去记住搁架的哪一层,离门口有多远。

我觉得心里稍稍踏实一点,以后我连图书馆所在的墨西哥街都不想去了。

1.文中说“我觉得它是一切烦恼的根源”,得到沙之书以后,“我”产生了哪些烦恼?

答:

答案:既要担心它被人偷掉,为此失去了为数不多的朋友;还要担心它是伪造的,因此不断地检查、临摹;最终身心疲惫而导致失眠;即便这样,偶尔入睡也要梦见它。

2.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?

答:

答案:内在的哲理是:无限之物是由无数个有限之物组成,每一个有限的个体因为无限的同类而得以永存,也因为无限的同类而容易被忽略。就如隐藏一粒沙子最好的地点是沙漠,隐藏一颗水珠最好的地点是大海,隐藏一个人最好的地点是人群。

3.“我”为什么要将“沙之书”藏在国立图书馆中?

答:

答案:国立图书馆的藏书浩如烟海,只有把书藏在那里才不至于引起别人的注意,不会被人发现;更重要的是,只有藏在那里,才有可能使自己彻底忘掉它。

4.结合全文思考,小说中的“沙之书”象征了什么?“我”得书、藏书的经历有何深刻的寓意?

答:

答案:“沙之书”象征了一种生活“无限”的可能性。

“我”得书、藏书的经历喻示着一种对生活“无限”可能性的探究。

作文中如何运用虚构的手法

虚构是文学作品中常见的表现手法之一,也是作文中很重要的一个方面。虚构可以弥补生活经验的不足,可以发展形象思维能力,提高文学修养。高考中都提示考生作文可以大胆想象,编写故事。那么,如何将虚构这一手法运用到作文中去呢?

1.移花接木法

俄国文豪托尔斯泰说:“假如直接根据一个什么真人来描写,结果根本成不了典型,只能得出某个个别的、例外的、没有意思的东西。而我们需要做的恰恰是从一个人身上撷取他的主要特点,再加上我所观察过的其他人的特点,那才是典型的东西。”这就是“移花接木”。鲁迅的小说中有一系列呼之欲出的人物形象,这些人物的塑造有很多都采用了这种方法,如《祝福》中的祥林嫂这一人物形象,作者想要表现夫权、族权、神权对中国妇女的压迫,抨击封建礼教“吃人”的本质,就必须有一个能代表广大妇女的典型人物形象,而祥林嫂正是这一形象的浓缩。鲁迅先生在深刻把握中国妇女悲惨命运的基础上,集中了她们的共性,使祥林嫂这一人物形象既具有深广的社会历史内涵,又非常个性化。尤其是那双“间或一轮”的眼睛,令读者如见其人。这种“杂取种种人,合成一个”的移花接木同样能让学生作文中的人物变得神采飞扬、栩栩如生。

2.添枝加叶法

在作文中描写某一真实事件,事件本身简单、平淡,或者只有一个轮廓、梗概,这就要发挥想象,补充一些细节,使之曲折生动,丰富深刻。作家茹志鹃在解放战争的莱芜战役中,只是在弹火纷纷的夜晚跟着一个通讯员,“默默无声地展开了一场紧张的竞走比赛”,后来通讯员的面貌也记不清了,真人真事就这样简单,但作家在写作时充分发挥了想象,洋洋洒洒,细致入微,一系列的动作、肖像、对话、环境等描写,使得故事妙趣横生,人物跃然纸上。《百合花》香经久不衰,我们作文也可效法之。如获得第二届“世纪杯”中学生作文大赛一等奖的《纸条故事》,情节也很简单,就是一个男同学想约女同学谈做好运动会宣传的事,他怕当同学们的面说伤害女同学的自尊而写了一张纸条给她。作者龙智玲就大胆补充想象,充分注重了人物的心理刻画,在极富戏剧性的情节中,把少女特有的羞涩、紧张、复杂而微妙的情感描写得十分细腻生动。“添枝加叶”法的结果,会使生活之树婆娑繁茂、摇曳多姿。

3.偷梁换柱法

即将真人真事加以改造更换,使之更有利于突出人物性格、表达主题、深刻地反映社会生活。荣获第三届茅盾文学奖的长篇小说《平凡的世界》,里面就有很多人物塑造采用了这种方法,主人公孙少平曾激励了一代青年,而他就是作者路遥直接取材于自己的弟弟王天乐,特别是王天乐曾当过五年的煤矿工人,路遥说:“他(王天乐)对这个我最薄弱的生活环境提供了特别具体的素材。《平凡的世界》中的孙少平等于是直接取材于他本人的经历。”所以在这番偷梁换柱之后,孙少平的形象更加丰满起来。尤其是在第三部里,真实地反映了他在矿区的生活、工作,从多方面再现了煤矿工人的典型形象,使孙少平的性格也更加鲜明。全国高考满分作文《麻雀,我让你走》,写自己经过心理斗争终于抵制住物质的诱惑选择放走小麻雀的事,这件事完全是发生在好朋友身上的,换到了自己身上后,既有利于表现当时的心理活动,又显得很真实,更扣住了“心灵的选择”这一话题。

4.超级链接法

翻开近几年高考的满分作文,有很多都是展开丰富的联想和想象,以其题材的新颖、主题的深刻而博得阅卷老师青睐的,这就是运用了超级链接法收到的效果。如作文《赤兔之死》,就是以赤兔马作为一个触发点,在此基础上,联想到与之相关的吕布、董卓、关羽等人物,同时这几个人的为人又正好与话题“诚信”相关,于是就充分展开想象,编撰了赤兔马为诚信而殒命的感人故事,构思独到,想象丰富。其实这种丰富的联想和想象就是超级链接,是由此及彼、由点到面的思维上的连锁反应,所以“链接”得好就会使文章立意新颖、内容丰富,从而赢得读者的喝彩。但要注意的是,链接要合情合理,不要胡思乱想,否则写出的文章只会适得其反,让人感觉是瞎编乱造。

西班牙作家塞万提斯说:“虚构愈切近真实愈好,情节愈逼真、愈有可能性,就愈使读者喜欢。”所以虚构法必须是以自己熟悉的生活、以一定的生活体验为基础,有一定提炼、概括生活的能力,即来源于生活又高于生活,这也正是虚构的魅力所在。

魂断大观园

“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘!?”

伴着哀怨的泣声,宝钗从大观园门口缓缓走来。金钗银饰足显她的富贵,脂粉却掩盖不了她眼角的皱纹。二十年如一日。往昔的青春容貌已不在,那微微闪现的白发便是最好的印证;往日热闹的大观园也是残败不堪,那满地的落叶便是极好的说明与诠释。

宝钗支开了丫头,独个坐在池边一块小石上。儿子如今是朝廷重臣,家道兴盛,早已另选他址建大院。而她,在费尽心血把儿子抚养大的同时,早已变得空荡。

二十年的独守空房,几千个夜晚的无尽相思,都化作那滚烫的泪水洗掉脂粉,那脸上的坑坑洼洼便是岁月的最好诠释。

泪落连珠子。

宝钗惨笑。一直以来,她都承受着巨大的压力。世人皆怪她无情,害死了林妹妹,然而又有谁悲悯她二十年的孤寂呢?

当贾府被抄时,是她,冒着被人羞辱的不正身份协助处理。

当宝玉出家时,是她,压抑自己的苦楚稳住了王夫人。

当儿子出世时,是她,丢弃大小姐脾气,拼命挣钱让他吃好穿好。

多少个无眠之夜,多少次绣花针扎进她雪白的肌肤——那曾经令宝玉出神忘形的肌肤,又有多少回她梦中搂着儿子哭泣。一切的一切,在今天全部化为泪水。

宝钗擦了擦眼里的泪水,头上的珠玉在风儿拂动下发出清脆的响声。一只蝴蝶飞过,她举起扇子刚要拍下时,她顿住了。岁月不饶人,往日的情趣已无,甚至力气也已用尽了。那春花少女扑蝶图早已在岁月的腐蚀下消失殆尽。

她痛苦地闭上双眼,想起小时候父母的教诲。封建礼教扼杀了她的天性,她不惜一切追求荣华富贵,她得到了,然而她又失去了。她不甘心,她的爱情建立在金钱的基础上,她甚至间接逼死了疼爱的林妹妹。一切那么顺其自然,却又惹人心伤。

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

碧空中远远传来林妹妹的声音。

宝钗吃惊地四望。难道是幻觉吗?她再次坐下。如今她已无牵无挂,儿子事业有成。可她有无限的悔恨,到底她得到了什么?难道她也不过是贾家传宗接代的工具?想到这,她又忿恨了:为什么要她活在这个朝代,没有亲情,没有爱情。腐朽的王朝在堕落,儿子?她又惨笑。

急走几步,她忽然明白林妹妹当初的无奈。都是这个腐朽的王朝。

“花谢花飞花满天,红销香断有谁怜?”伴着惨淡的哀鸣,一阵水溅起,一缕香魂随即消逝。

世人皆怪太圆滑,哪知身世多浮沉。

香魂一断辞世去,只怨朝代太腐朽。

[鉴赏点读] 本文是典型的移花接木式的写法。本文的“木”其实就是作者要表达的现实主题,大的方面说,其实就是以现代的眼光对腐朽王朝的批判,小的方面说,是以现代眼光对金钱与爱情与人性的关系的思考。如果只是把原“木”呈现于读者面前,它肯定没有光艳芬芳之处,但把四大名著之一的《红楼梦》中的“花”摘过来,接到这“木”以后,整个文章的面貌就焕然一新了:读者明明知道这不是红楼梦中的故事,但又真切地感到这简直就是红楼梦中的故事。虽是虚构,但又有生活的真实,从而获得了较大意义上的成功。

[新课入门须知]

[作者档案]

姓名

博尔赫斯

简历

1899生于布宜诺斯艾利斯一英裔律师家庭。受家庭熏陶,自幼热爱读书写作,很小就显露出强烈的创作欲望和文学才华。10岁时就在《民族报》上发表了英国作家王尔德的童话《快乐王子》的译文,署名豪尔赫·博尔赫斯,其译笔成熟,竟被认为出自其父之手。1919年到1920年随全家移居西班牙,在此期间创作了歌颂十月革命的组诗《红色的旋律》。1921年回到布宜诺斯艾利斯后,来到他心中的天堂——图书馆,并终身从事图书馆工作,历任布宜诺斯艾利斯市各公共图书馆的职员和馆长,同时进行文学创作、办杂志、讲学等活动。1923年出版诗集《布宜诺斯艾利斯的激情》作为诗人登上文坛,崭露头角。博尔赫斯晚年双目失明,仍以口授的方式继续创作,成就惊人。1986年6月14日,因病医治无效,在日内瓦逝世。

作品

诗集《布宜诺斯艾利斯的激情》《面前的月亮》《圣马丁牌练习簿》《阴影颂》《老虎的金黄》。短篇小说集《阿莱夫》《死亡与罗盘》《布罗迫埃的报告》等。还译有卡夫卡、福克纳等人的作品。

评价

阿根廷诗人、小说家兼翻译家。被誉为“影响欧美的第一位拉丁美洲作家”,后现代派文学的主要代表作家。

[背景扫描]

20世纪50年代后期,博尔赫斯逐渐陷入家族遗传的深度失明,由于诗歌有韵律、有节奏,便于在失明状态下凭记忆连缀成篇,博尔赫斯开始大量书写格律诗,小说被完全撂在一边,一直到20世纪70年代,他才凭借短篇集《布罗迪报告》进入第二次小说写作高峰期。与第一次小说写作高峰期极为不同的是,在第二次高峰期里,他小说与诗歌同时书写。虽然这一时期他的短篇小说在主题上依然聚焦于他终生为之着迷的一些“玄学私趣味”:诺斯替、卡巴拉、双重性、无限性、死亡、记忆与时间,但在技艺上却糅合了他在同一时期的诗歌中打磨出来的平实和压缩力,使得这一时期的小说,特别是《沙之书》这本集子,显得更加克制、洗练、不动声色,呈现出来的这种“文体互渗性”是最为明晰的。

[常识积累]

1.现代派与后现代派

现代派又称先锋派,是西方现当代文学中的重要流派,是许多反对传统文学流派的总称。现代派文学是在资本主义进入帝国主义时期出现的,具有鲜明的时代特征。现代派文学最早出现的派别是象征主义,代表作是波德莱的《恶之花》,到20世纪20年代形成高潮。主要流派有后期象征主义、未来主义、超现实主义、意识流小说等。这段时期出现了一批有世界影响的杰出作家,如卡夫卡、乔伊斯、普鲁斯特·庞德、艾略特、叶芝等。

第二次世界大战以后,现代派文学进入新的蓬勃发展阶段。这一阶段的现代派文学,被称为“后现代派”。具体派别有法国存在主义、荒诞派、新小说派、美国黑色幽默派等,直到今天仍是西方文学的重要流派,在全世界产生了广泛的影响。

(1)现代派文学在思想内容方面具有下列特点:

①提倡非理性主义。②强调表现自我,不重视情节与环境描写。

(2)现代派文学具有下列艺术特征:

①反对传统的现实主义,反对塑造典型环境中的典型人物,主张在艺术形式上大胆创新,一味追求在形式上标新立异。②象征,现代派作家经常运用象征手法。③意识流,这种手法能表现人的内心深处的秘密和多层次的心理活动,扩大了心理描写的范围,成为现代派文学的一大艺术特色。④荒诞,这是将事物夸大到极端离奇古怪的手法。

现代派文学注重艺术形式,有些手法值得我们借鉴。

2.博尔赫斯名言

(1)我们管千百个变化不定的原因的无限运作叫做命运。

(2)知道某些幸福只是偶然的机遇会减少幸福的魅力。

(3)任何决定都不是最终的,从决定中还可以衍化出别的决定。

(4)无知的人以为无限的抽签需要无限的时间,其实不然,只要时间无限地细分就行。

(5)领悟的幸福远远超过想象或感觉。

(6)过去是构成时间的物质,因此时间很快就变成过去。

3.《沙之书》的影响

《沙之书》被公认为博尔赫斯在晚年迎来的第二次小说写作高峰期的顶尖之作,他对它的肯定程度甚至超过了他20世纪40年代第一次小说写作高峰期间的任何一篇类似于《南方》《小径分岔的花园》之类的脍炙人口的杰作。

《沙之书》之所以能够在读者心中产生巨大的震撼力,主要在于它用平凡无奇、朴素无华的形式包装了一个高度幻想化的故事,换句话说,在于它用高度可信的叙事技巧成功地讲述了一个彻头彻尾的谎言。在这里,谎言并非贬义,因为按照博尔赫斯的后辈、秘鲁作家巴尔加斯·略萨的说法,所有的小说都是在撒谎,但高超的小说绝不是“一种廉价的虚构,一种无足轻重的魔术”,而是令谎言真实得能够“填补生活不够充足所留下的空白”,这种空白或许是“对现世和来世的不断怀疑”。

一、读准字音

1.单音字

(1)笨拙(zhuō) (2)装帧(zhēn) (3)诋毁(dǐ)

(4)粗糙(cāo) (5)休谟(mó) (6)孤僻(pì)

2.多音字

(1)蒙 (2)幢

(3)露 (4)弄

(5)佛 (6)剥

二、写准字形

1. 2.

3. 4.

5. 6.

三、用准词语

1.词语辨析

(1)掩盖 掩饰

辨析

例句

①现在大家可能感觉文科不如理工科,那是因为我们理工科非常强,光芒把文科掩盖了,实际上我们的文科相当不错。

②中国政府很少披露其核武库信息,不过,北京上个月毫不掩饰地展示其核武器,令媒体颇为震惊。报道称,目前中国已具备海、陆、空“三位一体”核打击力量。

(2)反映 反应

辨析

反映:①反照,比喻把客观事物的实质表现出来;②把情况、意见等告诉上级或有关部门;③指有机体接受和回答客观事物影响的活动过程。

反应:①有机体受到体内或体外的刺激而引起的相应的活动;②化学反应;③打针或服药所引起的呕吐、发烧、头痛、腹痛等症状;④原子核受到外力作用而发生变化;⑤事情所引起的意见、态度或行动。

例句

①《爸爸去哪儿》节目里的那些超级爸爸,只是做了日常生活中的平常事,就获得那么多的好评,其实质上反映出现在人有钱了,对孩子的真情关怀少了。

②中国财政部新一批国债来港发行,继面向投资者的国债获热烈认购后,零售国债首日认购反应亦不俗。业界人士指出,今年零售国债首日认购宗数及整体金额较去年有所上升。

2.成语积累

(1)付之一炬:一把火给烧了。

(2)目瞪口呆:形容因吃惊或害怕而发愣的样子。

(3)乌烟瘴气:比喻环境嘈杂、秩序混乱或社会黑暗。

一、了解行文脉络

二、赏析文本指要

1.《沙之书》是一本什么样的书?

[提示] ①无穷无尽,书的图案没有重复。②很老的书,“书页磨损得很旧”,应该有点历史了。③神秘的书,来自印度孟买的,印度是佛教的发源地,给人一种神秘感。④书的页码是无序的。

2.对于这样一本奇书,“我”为什么会产生一种惶恐的心理?

[提示] 书开始的奇特性确实吸引了“我”,以至于可以用退休金和家传之物来交换,这就象征了人类对新事物、未知世界的新奇感,而当“我”对这本书无法真正把握时,就产生了一种惶恐的心理,其实这就是人类对未知世界的不能把握的内心的恐惧,不可知的世界往往存在着不可知的危险,这就是“我”产生惶恐的原因。

3.卖书之人为何急于出手,甚至连买方给的钱也不数?

[提示] 其实卖书之人在得到这本书之后,肯定也遭受到了“我”买书之后的同样的惶恐,甚至会比“我”的感受更强烈。因为“我”还有办法处理它,把它放到图书馆里的某一个隐蔽的角落,而卖书之人肯定无法处理,只能卖掉,这也是生活中的一种无奈的表现。

4.博尔赫斯认为,从某种程度上讲,现实就是幻想,幻想就是现实。从这个角度看,这样一部虚构的“无穷无尽”的书在现实中肯定有象征意义。那么它可以象征什么呢?

[提示] 它可以象征无限之物,如无止境的欲望、无穷大的世界、琐碎繁杂的生活、强大的异己力量、神秘的未知世界、不知其数的金钱、无法挽留的时间、变化无常的命运、浩瀚无穷的知识、让人身心俱疲的爱情等。

5.小说主人公“我”对待“沙之书”的态度经历了一个怎样的变化过程?这一变化过程说明了什么?

[提示] 小说主人公对待它的态度先是好奇,后设法得到,接着是钻研,但发现对它了解越多,不了解的部分更多,于是意识到自己的渺小,紧接着迷失于无法自拔的敬畏,随之而来的是恐惧,最终选择逃避、放弃,让“沙之书”淹没在图书馆的书海之中。

这一变化过程既形象地说明了“沙之书”的奇妙而神秘的特性,又表现了“我”乃至人类在无限强大的异己之物前不胜渺小、恐惧的心理。

[写法阐释]

1.人物和情节的淡化处理

人物和情节在传统的小说中应该是最重要的。但这里却显得无足轻重,变成了承担情节展开、作家对世界的哲学体验的附着物。沙之书成了小说的主角。那本虚构的“沙之书”——《圣书》没有起点,也没有终点,象征着无穷无尽。小说的主题揭示了人类面对着无限时,进入了无所适从、难以摆脱的真实困境。

2.虚实转化的象征技法

(1)故事叙述由实转虚

作者采用貌似真实的虚构手法叙述故事,小说中叙述者、人物以及买书卖书的交易都如生活中发生的一样真实,随着主题的凸现,叙述者、人物以及事件都不再重要,从真实转向虚构。比如本文采用的是第一人称“我”的叙事角度。一开始便强调了叙述内容的真实、可靠。这种貌似真实的虚构所体现出来的合理性为作者的象征主题提供了合理的依托,并且让主题有个开始。事实上,无限的书册在我们的生活中存在吗?但是,读完小说没有人质疑它存在与否。“沙之书”这个意象所产生的概念,明确、清晰又无法毁灭地存在于人们的周围。

(2)小说主题由虚变实

“异乎寻常的重量使我吃惊。”显然,这本书并不一般的重量使我们也吃惊。“里面的文字是我不认识的”,“每页两栏。版面分段,排得很挤”,作为道具,书仿佛还是书,但是“页码的排列引起了我注意”。页码的不同意味着内容的不同,而且内容是绝不重复的,陌生人也说“以后再也看不到了”,现实生活中,书可以任意翻阅,而不是担心找不到任何一页;小说中,“我”翻阅再次寻找“铁锚图案”,却再也找不到了。关于“书”无始无终地描述,让书不再是现实生活中的书,成为了虚构,而无穷无尽、无限的特点却从小说中源源不断地冒出来。面对着无限,小说通过三个人物对待书的不同心态,揭示了主题。

[对点演练]

阅读下面的文字,完成1~4题。

我本想把那本沙之书放在威克利夫版《圣经》留下的空当里,但最终还是把它藏在一套不全的《一千零一夜》后面。

我上了床,但是没有入睡。凌晨三四点,我开了灯,找出那本怪书翻看。其中一页印有一个面具。角上有个数字,现在记不清是多少,反正大到九次幂。

我从不向任何人出示这件宝贝。随着占有它的幸福感而来的是怕它被偷掉,然后又担心它并不真正无限。我本来生性孤僻,这两层忧虑更使我反常。我有少数几个朋友;现在不往来了。我成了那本书的俘虏,几乎不再上街。我用一面放大镜检查磨损的书脊和封面,排除了伪造的可能性。我发现每隔两千页有一帧小插画。我用一本有字母索引的记事簿把它们临摹下来。簿子不久就用完了。插画没有一张重复。晚上,我多半失眠,偶尔入睡就梦见那本书。

夏季已近尾声,我领悟到那本书是个可怕的怪物。我把自己也设想成一个怪物:睁着铜铃大眼盯着它,伸出带爪的十指拨弄它,但是无济于事。我觉得它是一切烦恼的根源,是一件诋毁和败坏现实的下流东西。

我想把它付之一炬,但怕一本无限的书烧起来也无休无止,使整个地球乌烟瘴气。

我想起有人写过这么一句话:隐藏一片树叶的最好的地点是树林。我退休之前在藏书有九十万册的国立图书馆任职;我知道门厅右边有一道弧形的梯级通向地下室,地下室里存放报纸和地图。我趁工作人员不注意的时候,把那本沙之书偷偷地放在一个阴暗的搁架上。我竭力不去记住搁架的哪一层,离门口有多远。

我觉得心里稍稍踏实一点,以后我连图书馆所在的墨西哥街都不想去了。

1.文中说“我觉得它是一切烦恼的根源”,得到沙之书以后,“我”产生了哪些烦恼?

答:

答案:既要担心它被人偷掉,为此失去了为数不多的朋友;还要担心它是伪造的,因此不断地检查、临摹;最终身心疲惫而导致失眠;即便这样,偶尔入睡也要梦见它。

2.“隐藏一片树叶的最好的地点是树林”一句的内在的哲理是什么?

答:

答案:内在的哲理是:无限之物是由无数个有限之物组成,每一个有限的个体因为无限的同类而得以永存,也因为无限的同类而容易被忽略。就如隐藏一粒沙子最好的地点是沙漠,隐藏一颗水珠最好的地点是大海,隐藏一个人最好的地点是人群。

3.“我”为什么要将“沙之书”藏在国立图书馆中?

答:

答案:国立图书馆的藏书浩如烟海,只有把书藏在那里才不至于引起别人的注意,不会被人发现;更重要的是,只有藏在那里,才有可能使自己彻底忘掉它。

4.结合全文思考,小说中的“沙之书”象征了什么?“我”得书、藏书的经历有何深刻的寓意?

答:

答案:“沙之书”象征了一种生活“无限”的可能性。

“我”得书、藏书的经历喻示着一种对生活“无限”可能性的探究。

作文中如何运用虚构的手法

虚构是文学作品中常见的表现手法之一,也是作文中很重要的一个方面。虚构可以弥补生活经验的不足,可以发展形象思维能力,提高文学修养。高考中都提示考生作文可以大胆想象,编写故事。那么,如何将虚构这一手法运用到作文中去呢?

1.移花接木法

俄国文豪托尔斯泰说:“假如直接根据一个什么真人来描写,结果根本成不了典型,只能得出某个个别的、例外的、没有意思的东西。而我们需要做的恰恰是从一个人身上撷取他的主要特点,再加上我所观察过的其他人的特点,那才是典型的东西。”这就是“移花接木”。鲁迅的小说中有一系列呼之欲出的人物形象,这些人物的塑造有很多都采用了这种方法,如《祝福》中的祥林嫂这一人物形象,作者想要表现夫权、族权、神权对中国妇女的压迫,抨击封建礼教“吃人”的本质,就必须有一个能代表广大妇女的典型人物形象,而祥林嫂正是这一形象的浓缩。鲁迅先生在深刻把握中国妇女悲惨命运的基础上,集中了她们的共性,使祥林嫂这一人物形象既具有深广的社会历史内涵,又非常个性化。尤其是那双“间或一轮”的眼睛,令读者如见其人。这种“杂取种种人,合成一个”的移花接木同样能让学生作文中的人物变得神采飞扬、栩栩如生。

2.添枝加叶法

在作文中描写某一真实事件,事件本身简单、平淡,或者只有一个轮廓、梗概,这就要发挥想象,补充一些细节,使之曲折生动,丰富深刻。作家茹志鹃在解放战争的莱芜战役中,只是在弹火纷纷的夜晚跟着一个通讯员,“默默无声地展开了一场紧张的竞走比赛”,后来通讯员的面貌也记不清了,真人真事就这样简单,但作家在写作时充分发挥了想象,洋洋洒洒,细致入微,一系列的动作、肖像、对话、环境等描写,使得故事妙趣横生,人物跃然纸上。《百合花》香经久不衰,我们作文也可效法之。如获得第二届“世纪杯”中学生作文大赛一等奖的《纸条故事》,情节也很简单,就是一个男同学想约女同学谈做好运动会宣传的事,他怕当同学们的面说伤害女同学的自尊而写了一张纸条给她。作者龙智玲就大胆补充想象,充分注重了人物的心理刻画,在极富戏剧性的情节中,把少女特有的羞涩、紧张、复杂而微妙的情感描写得十分细腻生动。“添枝加叶”法的结果,会使生活之树婆娑繁茂、摇曳多姿。

3.偷梁换柱法

即将真人真事加以改造更换,使之更有利于突出人物性格、表达主题、深刻地反映社会生活。荣获第三届茅盾文学奖的长篇小说《平凡的世界》,里面就有很多人物塑造采用了这种方法,主人公孙少平曾激励了一代青年,而他就是作者路遥直接取材于自己的弟弟王天乐,特别是王天乐曾当过五年的煤矿工人,路遥说:“他(王天乐)对这个我最薄弱的生活环境提供了特别具体的素材。《平凡的世界》中的孙少平等于是直接取材于他本人的经历。”所以在这番偷梁换柱之后,孙少平的形象更加丰满起来。尤其是在第三部里,真实地反映了他在矿区的生活、工作,从多方面再现了煤矿工人的典型形象,使孙少平的性格也更加鲜明。全国高考满分作文《麻雀,我让你走》,写自己经过心理斗争终于抵制住物质的诱惑选择放走小麻雀的事,这件事完全是发生在好朋友身上的,换到了自己身上后,既有利于表现当时的心理活动,又显得很真实,更扣住了“心灵的选择”这一话题。

4.超级链接法

翻开近几年高考的满分作文,有很多都是展开丰富的联想和想象,以其题材的新颖、主题的深刻而博得阅卷老师青睐的,这就是运用了超级链接法收到的效果。如作文《赤兔之死》,就是以赤兔马作为一个触发点,在此基础上,联想到与之相关的吕布、董卓、关羽等人物,同时这几个人的为人又正好与话题“诚信”相关,于是就充分展开想象,编撰了赤兔马为诚信而殒命的感人故事,构思独到,想象丰富。其实这种丰富的联想和想象就是超级链接,是由此及彼、由点到面的思维上的连锁反应,所以“链接”得好就会使文章立意新颖、内容丰富,从而赢得读者的喝彩。但要注意的是,链接要合情合理,不要胡思乱想,否则写出的文章只会适得其反,让人感觉是瞎编乱造。

西班牙作家塞万提斯说:“虚构愈切近真实愈好,情节愈逼真、愈有可能性,就愈使读者喜欢。”所以虚构法必须是以自己熟悉的生活、以一定的生活体验为基础,有一定提炼、概括生活的能力,即来源于生活又高于生活,这也正是虚构的魅力所在。

魂断大观园

“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘!?”

伴着哀怨的泣声,宝钗从大观园门口缓缓走来。金钗银饰足显她的富贵,脂粉却掩盖不了她眼角的皱纹。二十年如一日。往昔的青春容貌已不在,那微微闪现的白发便是最好的印证;往日热闹的大观园也是残败不堪,那满地的落叶便是极好的说明与诠释。

宝钗支开了丫头,独个坐在池边一块小石上。儿子如今是朝廷重臣,家道兴盛,早已另选他址建大院。而她,在费尽心血把儿子抚养大的同时,早已变得空荡。

二十年的独守空房,几千个夜晚的无尽相思,都化作那滚烫的泪水洗掉脂粉,那脸上的坑坑洼洼便是岁月的最好诠释。

泪落连珠子。

宝钗惨笑。一直以来,她都承受着巨大的压力。世人皆怪她无情,害死了林妹妹,然而又有谁悲悯她二十年的孤寂呢?

当贾府被抄时,是她,冒着被人羞辱的不正身份协助处理。

当宝玉出家时,是她,压抑自己的苦楚稳住了王夫人。

当儿子出世时,是她,丢弃大小姐脾气,拼命挣钱让他吃好穿好。

多少个无眠之夜,多少次绣花针扎进她雪白的肌肤——那曾经令宝玉出神忘形的肌肤,又有多少回她梦中搂着儿子哭泣。一切的一切,在今天全部化为泪水。

宝钗擦了擦眼里的泪水,头上的珠玉在风儿拂动下发出清脆的响声。一只蝴蝶飞过,她举起扇子刚要拍下时,她顿住了。岁月不饶人,往日的情趣已无,甚至力气也已用尽了。那春花少女扑蝶图早已在岁月的腐蚀下消失殆尽。

她痛苦地闭上双眼,想起小时候父母的教诲。封建礼教扼杀了她的天性,她不惜一切追求荣华富贵,她得到了,然而她又失去了。她不甘心,她的爱情建立在金钱的基础上,她甚至间接逼死了疼爱的林妹妹。一切那么顺其自然,却又惹人心伤。

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

碧空中远远传来林妹妹的声音。

宝钗吃惊地四望。难道是幻觉吗?她再次坐下。如今她已无牵无挂,儿子事业有成。可她有无限的悔恨,到底她得到了什么?难道她也不过是贾家传宗接代的工具?想到这,她又忿恨了:为什么要她活在这个朝代,没有亲情,没有爱情。腐朽的王朝在堕落,儿子?她又惨笑。

急走几步,她忽然明白林妹妹当初的无奈。都是这个腐朽的王朝。

“花谢花飞花满天,红销香断有谁怜?”伴着惨淡的哀鸣,一阵水溅起,一缕香魂随即消逝。

世人皆怪太圆滑,哪知身世多浮沉。

香魂一断辞世去,只怨朝代太腐朽。

[鉴赏点读] 本文是典型的移花接木式的写法。本文的“木”其实就是作者要表达的现实主题,大的方面说,其实就是以现代的眼光对腐朽王朝的批判,小的方面说,是以现代眼光对金钱与爱情与人性的关系的思考。如果只是把原“木”呈现于读者面前,它肯定没有光艳芬芳之处,但把四大名著之一的《红楼梦》中的“花”摘过来,接到这“木”以后,整个文章的面貌就焕然一新了:读者明明知道这不是红楼梦中的故事,但又真切地感到这简直就是红楼梦中的故事。虽是虚构,但又有生活的真实,从而获得了较大意义上的成功。

同课章节目录