2018—2019学年高中语文新人教版选修《外国小说欣赏》教学案:第六单元第11课《牲畜林》

文档属性

| 名称 | 2018—2019学年高中语文新人教版选修《外国小说欣赏》教学案:第六单元第11课《牲畜林》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-02 14:42:58 | ||

图片预览

文档简介

第11课 牲畜林

[新课入门须知]

[作者档案]

姓名

伊泰洛·卡尔维诺

简历

1923年10月生于古巴哈瓦那附近圣地亚哥的一个小镇。1942年高中毕业后,卡尔维诺在都灵大学读农学系。第二次世界大战期间,在德国人占领的20个月的漫长时间里,卡尔维诺与他弟弟积极参加了当地游击队组织的抵抗运动,卡尔维诺的父母亲曾因此被德国人羁押做人质。发表于1947年的处女作《蛛巢小径》就是一部以作者自幼所熟悉的利古里亚地区的游击队活动为历史背景的长篇小说,当时卡尔维诺年仅24岁。1945年卡尔维诺全家迁居都灵。战后,他在都灵大学攻读文学,1947年大学毕业后,在都灵的艾依那乌迪出版社任文学顾问。1985年9月,在意大利佩斯卡拉逝世,终年62岁。

作品

《通向蜘蛛巢的小径》《一个分成两半的子爵》《阿根廷蚂蚁》《不存在的骑士》《意大利童话》等。

评价

意大利新闻工作者,短篇小说家,作家,二十世纪最重要的意大利小说家之一。

[背景扫描]

第二次世界大战期间,在德国人占领意大利那段漫长时间里,卡尔维诺与他弟弟积极参加当地游击队组织的抵抗运动,意大利人民不屈不挠,浴血抗击,表现出的英勇的革命精神和乐观向上的战斗风貌,为卡尔维诺后来创作打下了坚实的基础。

第二次世界大战后,欧洲人民一直生活在战争的阴影里,此时,卡尔维诺一直摸索着用自己独特的方式来反思战争。这就有了《牲畜林》的诞生。

[常识积累]

1.后现代主义

后现代主义也称“后现代派”,指的是第二次世界大战后的现代主义。

由于“二战”的影响,存在主义哲学思想在社会上泛滥,文坛上出现了形形色色的新的现代派文学流派,如法国以萨特、加缪为代表的存在主义文学,以尤奈斯库、贝克特为代表的荒诞派戏剧、新小说派等,美国的“后现代派”势力强大,派别繁多。后现代派作家与传统的创作原则和方法决裂并以实验性的创作手法形成了自己独特新颖的写作模式。

2.卡尔维诺名言

(1)阅读就像在丛林中前进。

(2)想要清楚看见地上的人,就应该和地面保持必要的距离。

(3)城市里的每样创新,都会影响天空的样子。

(4)每个选择必然有个反面,亦即放弃;于是选择与放弃的举动并无差别。

(5)如果我们忽略了自己,便无法认识身外的各种事物。宇宙是面镜子,我们在其中只能注视我们已经从自己那里学到的东西。

一、读准字音

1.单音字

(1)马厩(jiù) (2)膘肥(biāo)

(3)毡帽(zhān) (4)栖息(qī)

(5)蹩脚(bié) (6)豚鼠(tún)

(7)绰号(chuò) (8)鹪鹩(jiāo liáo)

(9)腼腆(miǎn tiǎn)

2.多音字

(1)壳 (2)漂

(3)畜 (4)系

(5)圈 (6)扛

(7)苔

二、写准字形

1. 2.

3.

三、用准词语

1.词语辨析

(1)逐步 逐渐

辨析

逐步:①随着步履;②一步一步地,有明显的阶段性,多用于人有计划的努力。

逐渐:渐渐地,只用于事物的变化。

例句

①业界人士表示,目前中国已经有成型的天然气重卡,市场正在逐步形成,呼吁政府给予更多支持。

②随着市场态势的逐渐明朗化,有业内人士指出,目前二手车市场正在摆脱之前的迷茫和萎缩,销量攀升成为市场主旋律。

(2)遇难 遇险

辨析

遇难:遭受迫害或遇到意外而死亡;遭遇危难。

遇险:遭遇危险。

例句

①中新网11月23日电,据外电报道,菲律宾政府23日确认,超级台风“海燕”已造成该国5 235人遇难,1 613人失踪。联合国官员呼吁各国为帮助灾民加大援助。

②“中国海监137”船,短短一年的时间内,完成了由一艘海军舰船到现代化海警执法船舶的华丽变身,五巡钓鱼岛多次遇险,续写其在中国海洋维权事业上新的篇章!

2.成语积累

(1)比比皆是:到处都是,形容极其常见。

(2)大腹便便:本意是形容人的肚子大。现在有时用来比喻人的某种丑态,含有贬义。

(3)不寒而栗:不冷而发抖。形容非常恐惧。

一、了解行文脉络

情节结构

内容

序幕(1~9)

村民逃难进入树林

开端(10~18)

母牛“花大姐”被抢

发展(19~33)

朱阿五次瞄准,五次犹豫

高潮(34~38)

朱阿鼓起勇气,开枪射击

结局(39~40)

德国兵与野猫一同滚下石崖

尾声(41)

朱阿成为“英雄”

二、赏析文本指要

1.第二段描写在整篇文章中起什么作用?

[提示] 文中第二段作者用很轻松的笔调向我们展现了一个童话般的动物世界,在这片小林子里充满了和谐的气息,生活着自由自在的动物。而这一片和睦,也是当地村民的生活反映,他们也渴望这种平淡自由的生活。但侵略者的战争将这一切碾得粉碎,不仅人们的平静生活被打破,连牲畜们的一切也被搅乱。第二段的描写既回应了题目,又为后文故事设置了一个背景,参加反侵略战斗的不仅仅是受害的人,连动物们也加入了这场斗争,幽默含蓄地表现了抗战必胜的信念。

2.朱阿是一个怎样的人?

[提示] ①朱阿外形似小丑,爱喝酒(所以有手颤的毛病),惜财(因此为了唯一的一头没来得及转移的花母牛又冒险回到村子),仇恨侵略者但胆小多虑(这使他长时期跟着那个傻气的德国兵不敢开枪又不舍离去)。②淳朴善良。当他的奶牛已脱离危险时,却并不放弃射杀德国兵的念头,且几次欲射又止,都可见他对其他老乡财产的关心以及朴素的民族意识,可见其善良与勇敢。

3.小说的结构有什么特点?

[提示] “牲畜林”既是小说主题的要点,也是小说结构的要点。

从外貌来看,男主角朱阿是个近乎小丑的形象,他还是嗜酒过度的酒鬼、不可救药的劣等射手。他不是英雄,而是一个穿针引线的人物,就像在马戏表演中,小丑衔接起节目与节目。是朱阿把一个德国兵间接引到“牲畜林”中来的(直接把他引来的,是一头牲畜:母牛“花大姐”),也是朱阿的拙劣射术,使得各种牲畜有与德国兵轮番接触的机会,并最终使德国兵和树林里的野猫在悬崖面前丧生。小说结构的要点是“牲畜林”,而朱阿回村找牛等一系列情节则将其组织为一个完整的结构。

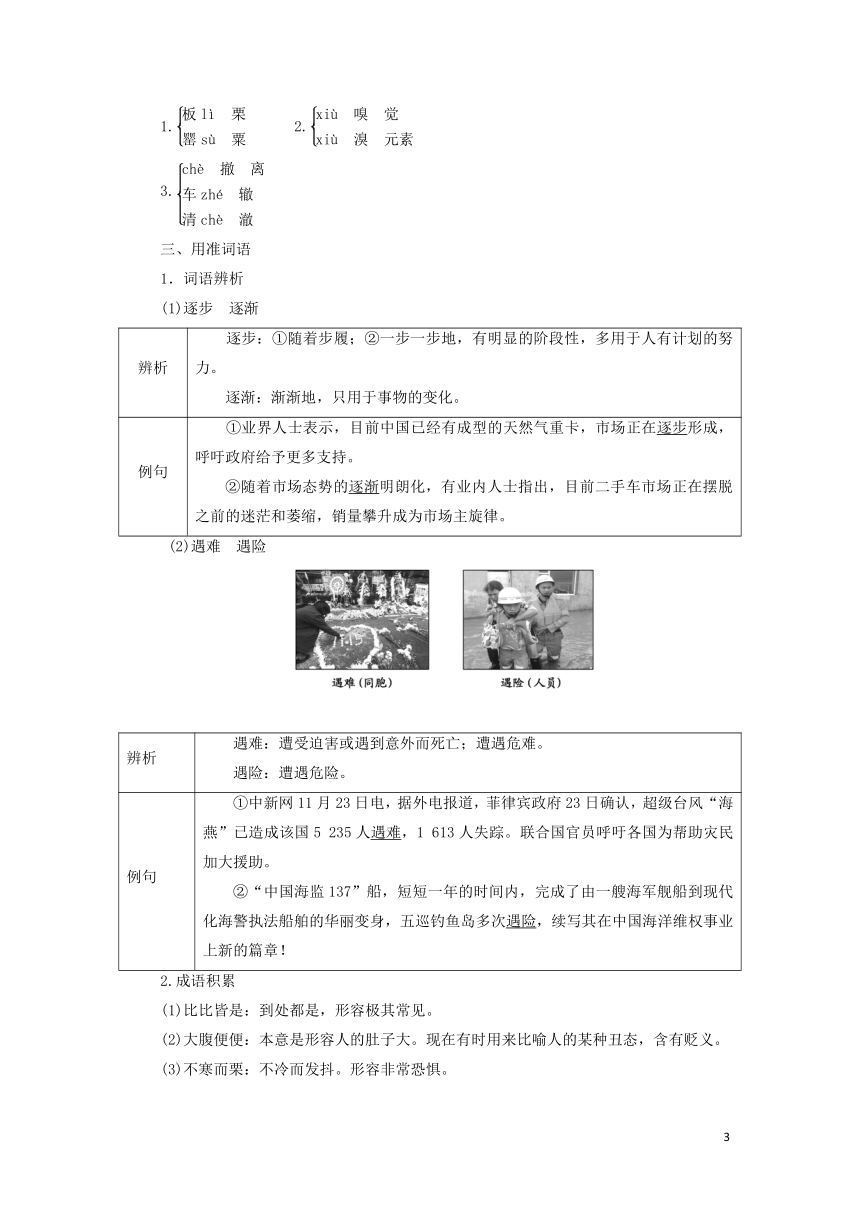

4.《牲畜林》使用了几次“延迟”,这样的“延迟”对表现主题有什么作用?

[提示] 《牲畜林》多次使用“延迟”,其中对表现主题作用较大的有五次:

最后,这次是一只光秃秃没剩几根毛的母鸡。朱阿终于要射击了,这次是躲在他临时堆砌的掩体后面。现在他可以毫无顾忌地开枪了,就算把那没毛的母鸡打死,也没什么关系。这句话暴露出朱阿更深层的心理活动。前面不开枪,不仅是因为怕误伤那些牲畜,而且也是怕不能打中德国兵,反被对方开枪还击。

这样的“延迟”使得原本紧张激烈的情节节奏舒缓下来,牲畜林里的各种动物可以自由地登台表演,朱阿六次打算射击,其中五次准备射击却因为各种原因而没有射击。但这又不是简单地照搬民间故事的写法,而是有一些更深的意思在里面。小说的结构和主题要点,都在于“牲畜林”这一意象。延迟法的反复使用,使得各种牲畜(只有最后的野猫不是家畜)接连出场,成为故事的真正主角。

[写法阐释]

1.“延迟”手法让文章跌宕起伏

作者常常故意“延迟”小说的进展,竭力给故事、人物、心理的进展设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,就在这样捉迷藏的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。本文就是这样安排的:每当朱阿举起猎枪要向德国兵射击的时候,就会被阻止,而阻止的理由也在情在理。

2.语言平实但又不乏幽默

本文语言叙述沉稳,不蔓不枝,干净利落,这在以战争为背景的小说中独树一帜,反映出作者沉稳的心态和对战争的独特认识。同时,语言又具有调侃意味,幽默风趣,把紧张激烈的战争情节置于近乎生活剧的节奏之中,给人耳目一新之感。例如:“一位年轻的、戴红头巾的胖姑娘来到他身边。‘朱阿,’她说,‘你听我说,如果你打死德国人,我就嫁给你。要是打死了我的火鸡,我就割断你的脖子。’”

[对点演练]

阅读下面的文字,完成1~4题。

这是一只光秃秃没剩几根毛的母鸡,人们再也不可能见到比它更老、更瘦的鸡了。是全村最穷的老太婆吉鲁米娜的。它很快被德国兵抓住了。

朱阿埋伏在岩石的高处,用石头垒了个枪座,实际上,他修筑的是个掩体,只留下一个可以放枪筒的射击孔。现在他可以毫无顾忌地开枪了,就算把那没毛的母鸡打死,也没什么关系。

正在这时,吉鲁米娜老太太身披黑色破披肩走了过来,向他讲了这样一个道理:“朱阿,德国人拿走了我的鸡,那是我在世界上唯一的财产,这已经够使我伤心的了。现在要是你把鸡再打死,那我就更伤心了。”

听了老太太这番话,朱阿的手比以前颤抖得更厉害了,他的责任太大了。尽管如此,他还是鼓足了勇气,扣动了扳机。

听到枪声,德国人看到手中的鸡没了尾巴。接着又一声,翅膀丢了一只。难道这只鸡有魔法,会在手中自我爆炸,自我消耗?又是一抢,鸡的毛全部剥光,除了还在不停地叫以外,简直可以直接送去烧烤。心惊胆颤的德国兵抓住鸡的脖子,手臂平伸出去,同自己身体保持一定距离。朱阿的第四枪恰好打在他手下面一点的鸡脖子上,他手中只剩下了一个鸡头。他飞快地把鸡头扔掉,撒腿就跑。但再也找不到路了,前面是个乱石崖。石崖边上长着棵角豆树,上面趴着一只大猫。

现在,他对在林子里能看到各种家养的动物,已毫不奇怪了。他伸手去抚摸那只猫,希望能听到它的呼噜声,聊以自慰。

要知道,很久以来,这个林子里就有一只凶恶的野猫,专门捕食飞禽,有时甚至到村子里偷鸡吃。原以为可以听到猫呼噜的德国兵,看到那只凶狠的动物,竖起全身的毛向他扑来,他感到快要被野猫的利爪撕成碎片。人和野猫在厮打中一起滚下了石崖。

就这样,朱阿这个劣等射手,受到了像全村最伟大的游击队员和猎手一样的欢迎。人们用公积金给可怜的吉鲁米娜买了一窝小鸡仔。

1.下列对文章的理解和赏析,不恰当的两项是( )

A.小说中的“牲畜林”是一个特殊的所在,仿佛与战争隔绝,树林和牲畜们仍然生机勃勃,而这正是最自然的生命力,给人以生活的希望。

B.朱阿把一个德国兵直接引到“牲畜林”。他的拙劣射技,使各种牲畜有了与德国兵轮番接触的机会,并最终使德国兵命丧悬崖。

C.朱阿之所以拿起武器,是因为他在世上唯一的财产“花大姐”要被德国兵带走,所以结尾处受到大家的欢迎是对他的嘲讽。

D.小说的结构要点是“牲畜林”,而朱阿回村找牛等一系列情节则将其丰富为一个完整的结构。

E.朱阿是一个近乎小丑的形象,在文中起着穿针引线的作用。他的一系列活动将情节连缀成一个整体。

解析:选BC B项,“直接引到‘牲畜林’”不当;C项,普通民众往往缺乏爱国意识,只有在自身利益受到威胁的时候,才想到反抗与还击。这表现了作品的真实性与深刻性。戏剧性的结尾让人不禁捧腹,但是细想起来又别有用意。一方面,它说明了当时民众的真实情况,批判了民众的麻木;同时,在一定程度上肯定了那些因这样那样的原因而采取行动的人。

2.简要分析朱阿最后终于开枪射击的原因。

答:

答案:①他修筑了一个掩体,只留下一个可以放枪筒的射击孔,就算打不中德国兵,也不怕对方开枪还击;②打死的是一只不值钱的母鸡;③仇恨侵略者。

3.作者采用“延迟法”来给情节的发展设置障碍,这在小说中起到了怎样的表达效果?试加以说明。

答:

答案:①把原本激烈紧张的情节节奏舒缓了下来;②丰富了小说的内容,使各种牲畜得以接连出场,成为故事的真正主角;③战争的阴影被更有生命力的和谐自然挤到一边。

4.最后打败德国兵的是那只大猫,作者这样安排有什么深刻意蕴?

答:

答案:小说的结尾表现了这样的意思:让敌人自己灭亡,邪恶与邪恶同归于尽,善良的人连手都不必弄脏。

新颖的文章结构

一篇好的文章,离不开好的材料,更离不开好的结构。写进文章中的材料不能是一盘散沙,而应该是有巧妙的布局和清晰的组合形式。只有匠心独运地把材料组织得精巧,才能更好地表情达意。正如德国文学家歌德所说,结构文章“像首饰匠打金锁链那样……把一个个小环非常合适地连接起来”,才能真正形成一个鲜活灵动的有机整体,才能写出好文章。

近年来,在高考考场作文中出现了许多结构形式有新意的好文章。重点介绍以下两种:

1.镜头式结构

镜头式结构是一种并联形式的文章结构。文章是由一系列有关联的独立画面并立连接而成。这些独立画面虽然各属于不同时空,天上地下、古今中外的人和事都可入文,但却有一条主题的线索贯穿其中。生活气息浓郁,画面感强,有利于思维纵横驰骋,机动灵活。

(1)文章镜头式结构最基本的有两种组合方式:一种是横向排列组合,即把同一时间不同空间的画面组合在一起,这种结构形式有利于从不同角度表现主题,突出其普遍性。另一种是纵向排列组合,即把同一事物的过去、现在、未来的片断组合在一起,这种结构形式有利于表现同一事物在不同时期的状况,突出其发展性。在实际写作中,还可能有其他不同的剪接方法,诸如时空交错、对比、跳跃等。

(2)展示镜头画面的方法也有两种:一种是用数码标示,一种是用几个小标题标示。还可用数码与小标题结合使用。设计小标题要尽量精巧,可以借用原有诗句,可以几个小标题相互排比,也可以精练成几个词语排列起来。

采用镜头式结构写文章,要注意下面两点:

(1)要有主题意识

镜头式结构“断中相连”,每一个镜头有着不同的内涵,但所选的镜头片断,无论是人物生活片断,抑或是景物描写片断,甚至是故事、抒情片断,都要服从表达主题的需要。就是小标题的设计也要围绕主题。

(2)要有画面意识

作者应该将自己的眼睛作为镜头,摄下多维时空的画面;将手中的笔作为工具,精心编织材料,艺术地再现精彩瞬间。用画面感的语言再现场景,富有意境,营造氛围,使人身临其境。

2.时空交错式结构

时空交错式结构是把历史材料和现实材料交错并置的一种结构形式。这样结构文章可以突破时间的局限,使人物或事件处于多时空变化的格局中,形成对比,便于表现人物的精神世界和厚重的主题。这种结构时间和空间的跨度都很大,选材自由、宽泛,别有情趣。用时空交错式结构写文章,可以大胆地用虚设、幻想、夸张、拟人等手法来虚构人物和故事,可以写“幻景”,可以把人、事“合成”,也可以“造事”。当然,这些都要符合“艺术真实”的原则,以表现一定的主题为前提,否则所写会变得虚无缥缈,使文章空泛贫乏,失去艺术感染力。

采用时空交错式结构写文章,要注意下面两点:

(1)强化对比意识

时空交错主要是选取不同时空的人、事、场景进行对比或类比,从而表现主题。时空交错结构具有开放式的特点,因此容易出现选材随意、材料间逻辑关联不严谨、主题不明确的现象。所以在选取素材时要考虑发生在异度时空的事件的相异性或相似性、人物在其间穿梭的可能性与合理性。

(2)强化场景意识

要注意场景(空间)虚实转换、重叠、闪回,为人物提供活动的舞台和道具布景,以便于渲染氛围,烘托人物爱恨情仇、喜怒哀乐的情绪。作者往往身处其间,以“剧中人”的身份进行活动。

(范例一)

美在一瞬间

一片落叶,一地陨石,一场春雨……都是那么撩人心弦,耐人回味。是呀,大自然的美往往表现在那灵动的一瞬间。

——题记

一、轻舞飞扬的灵动

你看,秋日的斜晖,投下一个个俏丽的倩影。叶儿像一只只蝴蝶,在半空中翩然起舞,时而盘旋,时而上下分飞,时而相互竞逐地追奔着……在生命的最后一刻尽情地演绎着自己的美丽。当叶儿悠悠然与大地“亲密接触”时,是如此的宁静,如此的安详。那一瞬间,演示的是多么完美的“落叶归根”呀!

落叶,真美!

二、稍纵即逝的璀璨

你看,无垠的苍穹,流星骤然划过黑夜,留下一道似乎完美的弧线,不管它是传说中女娲补天遗落的彩石,还是嫦娥梳妆掉下的金钗,它都在为那稍纵即逝的璀璨,将自己的生命扔进暗夜的大气层,来不及享受晚风的轻抚,来不及欣赏世间的繁华,在广袤的太空中烧灼自己,以短暂的生命追求那片刻辉煌,享受着生命的壮美。或许,流星之所以如此美丽,正是因为它划下了生命的轨迹吧!何必斤斤计较时间的长短。

流星,真美!

三、润物细无声的春雨

你看,窗外细雨飘洒,如烟似雾,那是雨滴在跳春天的舞,万物在春雨降临的瞬间苏醒了,它们睁开惊喜的眼睛,无声地享受着春雨的滋润。雨雾、雨丝润湿了青山,润湿了绿树,润湿了房屋,润湿了街道,也润湿了缕缕炊烟。人们在春雨中散步,聆听春雨的低语,感受春雨的温柔,烦躁的心情在霏霏春雨中也会变得宁静、安逸。然而,春雨书写了春天的故事,便一头钻进了泥土,瞬间消失得无影无踪,它们在等待另一个春季的来临。或许,春雨那无形无声的多情与浪漫正是它的可贵之处吧!让它飘进明天的新生活吧。

春雨,真美!

落叶是时间的见证,流星是追求辉煌故事的结束,春雨则是润物细无声的蕴藉。它们都在演绎生命最后的那一瞬间,是如此的感人心扉!正因为有了这无数美丽的瞬间才构造了这如此完美的永恒。人生又何尝不是呢?短暂的人生,转瞬而逝的美丽。但只要我们用心去品味,去聆听,美便俯拾皆是。悲伤时的一份慰藉,失落时的一个微笑,孤独时的一声祝福……都能给予人美的享受。

[鉴赏点读] 1.镜头的画面展示了结构之美。作者将自己的眼睛作为镜头,摄下多维时空的画面;并将它们并列组合,以“美的一瞬间”为轴心,辐射出“落叶,真美!”“流星,真美!”“春雨,真美!”,每一个镜头有着不同的内涵,但所选的镜头都服从表达主题的需要,小标题的设计也有新意,让一条主题鲜明的线索贯穿其中或逐步深入,会使文章的内涵丰富。

2.用灵感闪过的心灵捕捉美。落叶、流星、春雨,这些大家司空见惯的、常常不为人们注意的自然现象,却载着作者灵动的思维飞翔。引起了他的遐思随想,文章字里行间溢满了奇妙的美景与欢愉之情。可以看出优美的意象和敏感的心灵是分不开的。

(范例二)

新闻调查:高考点线面

一年一度的高考是社会的一个焦点话题,上到电视报纸等新闻媒体,下到街头巷尾等民间小道,无不议论纷纷,沸沸扬扬,以传播快捷著称的网络媒体更不甘示弱,时不时抢时间,夺效果,爆炸性地制造出惊人内幕。小到家,大到国家各部门,无一幸免地被高考所“传染”,好像“人人要高考,家家有考生”。这不,记者也随着高考指挥棒前往高考“前线”。

点:天蒙蒙亮,父亲便前去买早餐。

镜头一:某小区人行道上,一位四十多岁的中年男子,急急忙忙,一路小跑,一手提着油条,一手提着一瓶牛奶,那奶瓶上赫然写着:天然牛奶。

现状追踪:这么早在这条小路上走动的人,要么是“明知夕阳短”的爷爷奶奶在晨练,要么是急匆匆赶远路的上班族。这段时间又多了一类人,那就是家有考生的家长,前往天然牧场去订购牛奶的考生家长。为了让孩子多补点营养,家长精心选中了没有经过巴氏消毒法的天然牛奶,为了让家里的考生多睡一会儿,家长宁愿自己少睡几小时。可怜天下父母心。

线:校园静悄悄,月亮已挂上了天空。

镜头二:已近十点,校园里静悄悄的,教室里的灯光似乎一下子充足了电一般,明亮了许多。同学们都伏在课桌前或看书,或掩卷做沉思状,或笔走龙蛇,奋笔疾书。时不时传来一两声老师解答学生的讲解声,夜的静寂显得更加浓烈了。不久,下课铃声响起,整个夜晚似一个突然被惊醒的婴儿,一下子闹腾起来了,有对答案声、哀怨声、打闹声、责怪声……不一会儿,教室又慢慢开始沉寂,此时,老师到班上时不时地催促学习意犹未尽的学生早点休息。

现状追踪:为了能让自己的学生多学习点,每个老师都使出浑身解数,巴不得倾其所知,悉数教与学生,在素质教育与应试教育中寻找最佳结合点。师者父母心。

面:会展中心庄严而肃穆,会议如期进行。

镜头三:市区最大的会议中心正召开高考各部门协作大会,参会部门有电力、通信、环保、医疗、公安、教育等,市主管教育领导极力强调高考期间的平安和谐,确保高考顺利进行。

现状追踪:高考不单单是考学生,更重要的一点是:考地方政府的执政能力。高考牵涉到千家万户,关乎考生的幸福将来。因此,从学生家长,到地方长官,都如临大敌,虽然透着人文关爱,但也难解凝重的气氛、紧张的阵势。虽说不是一考定终身,但对人生的影响也是广深和久远的。

[鉴赏点读] 1.作者采用新闻调查的形式来揭示社会各界对高考的关注。体裁新颖,具有时效性,现状剖析有理有据。

2.结构新颖,引人注目。整篇文章的谋篇布局,打破常规,别出心裁,以点、线、面为主轴,辅以三个镜头。

3.手法多样,语言流畅。本文运用比喻的修辞手法,增加了文章的气势和美感,语言的华美也为本文增添了几抹亮丽的色彩。

[新课入门须知]

[作者档案]

姓名

伊泰洛·卡尔维诺

简历

1923年10月生于古巴哈瓦那附近圣地亚哥的一个小镇。1942年高中毕业后,卡尔维诺在都灵大学读农学系。第二次世界大战期间,在德国人占领的20个月的漫长时间里,卡尔维诺与他弟弟积极参加了当地游击队组织的抵抗运动,卡尔维诺的父母亲曾因此被德国人羁押做人质。发表于1947年的处女作《蛛巢小径》就是一部以作者自幼所熟悉的利古里亚地区的游击队活动为历史背景的长篇小说,当时卡尔维诺年仅24岁。1945年卡尔维诺全家迁居都灵。战后,他在都灵大学攻读文学,1947年大学毕业后,在都灵的艾依那乌迪出版社任文学顾问。1985年9月,在意大利佩斯卡拉逝世,终年62岁。

作品

《通向蜘蛛巢的小径》《一个分成两半的子爵》《阿根廷蚂蚁》《不存在的骑士》《意大利童话》等。

评价

意大利新闻工作者,短篇小说家,作家,二十世纪最重要的意大利小说家之一。

[背景扫描]

第二次世界大战期间,在德国人占领意大利那段漫长时间里,卡尔维诺与他弟弟积极参加当地游击队组织的抵抗运动,意大利人民不屈不挠,浴血抗击,表现出的英勇的革命精神和乐观向上的战斗风貌,为卡尔维诺后来创作打下了坚实的基础。

第二次世界大战后,欧洲人民一直生活在战争的阴影里,此时,卡尔维诺一直摸索着用自己独特的方式来反思战争。这就有了《牲畜林》的诞生。

[常识积累]

1.后现代主义

后现代主义也称“后现代派”,指的是第二次世界大战后的现代主义。

由于“二战”的影响,存在主义哲学思想在社会上泛滥,文坛上出现了形形色色的新的现代派文学流派,如法国以萨特、加缪为代表的存在主义文学,以尤奈斯库、贝克特为代表的荒诞派戏剧、新小说派等,美国的“后现代派”势力强大,派别繁多。后现代派作家与传统的创作原则和方法决裂并以实验性的创作手法形成了自己独特新颖的写作模式。

2.卡尔维诺名言

(1)阅读就像在丛林中前进。

(2)想要清楚看见地上的人,就应该和地面保持必要的距离。

(3)城市里的每样创新,都会影响天空的样子。

(4)每个选择必然有个反面,亦即放弃;于是选择与放弃的举动并无差别。

(5)如果我们忽略了自己,便无法认识身外的各种事物。宇宙是面镜子,我们在其中只能注视我们已经从自己那里学到的东西。

一、读准字音

1.单音字

(1)马厩(jiù) (2)膘肥(biāo)

(3)毡帽(zhān) (4)栖息(qī)

(5)蹩脚(bié) (6)豚鼠(tún)

(7)绰号(chuò) (8)鹪鹩(jiāo liáo)

(9)腼腆(miǎn tiǎn)

2.多音字

(1)壳 (2)漂

(3)畜 (4)系

(5)圈 (6)扛

(7)苔

二、写准字形

1. 2.

3.

三、用准词语

1.词语辨析

(1)逐步 逐渐

辨析

逐步:①随着步履;②一步一步地,有明显的阶段性,多用于人有计划的努力。

逐渐:渐渐地,只用于事物的变化。

例句

①业界人士表示,目前中国已经有成型的天然气重卡,市场正在逐步形成,呼吁政府给予更多支持。

②随着市场态势的逐渐明朗化,有业内人士指出,目前二手车市场正在摆脱之前的迷茫和萎缩,销量攀升成为市场主旋律。

(2)遇难 遇险

辨析

遇难:遭受迫害或遇到意外而死亡;遭遇危难。

遇险:遭遇危险。

例句

①中新网11月23日电,据外电报道,菲律宾政府23日确认,超级台风“海燕”已造成该国5 235人遇难,1 613人失踪。联合国官员呼吁各国为帮助灾民加大援助。

②“中国海监137”船,短短一年的时间内,完成了由一艘海军舰船到现代化海警执法船舶的华丽变身,五巡钓鱼岛多次遇险,续写其在中国海洋维权事业上新的篇章!

2.成语积累

(1)比比皆是:到处都是,形容极其常见。

(2)大腹便便:本意是形容人的肚子大。现在有时用来比喻人的某种丑态,含有贬义。

(3)不寒而栗:不冷而发抖。形容非常恐惧。

一、了解行文脉络

情节结构

内容

序幕(1~9)

村民逃难进入树林

开端(10~18)

母牛“花大姐”被抢

发展(19~33)

朱阿五次瞄准,五次犹豫

高潮(34~38)

朱阿鼓起勇气,开枪射击

结局(39~40)

德国兵与野猫一同滚下石崖

尾声(41)

朱阿成为“英雄”

二、赏析文本指要

1.第二段描写在整篇文章中起什么作用?

[提示] 文中第二段作者用很轻松的笔调向我们展现了一个童话般的动物世界,在这片小林子里充满了和谐的气息,生活着自由自在的动物。而这一片和睦,也是当地村民的生活反映,他们也渴望这种平淡自由的生活。但侵略者的战争将这一切碾得粉碎,不仅人们的平静生活被打破,连牲畜们的一切也被搅乱。第二段的描写既回应了题目,又为后文故事设置了一个背景,参加反侵略战斗的不仅仅是受害的人,连动物们也加入了这场斗争,幽默含蓄地表现了抗战必胜的信念。

2.朱阿是一个怎样的人?

[提示] ①朱阿外形似小丑,爱喝酒(所以有手颤的毛病),惜财(因此为了唯一的一头没来得及转移的花母牛又冒险回到村子),仇恨侵略者但胆小多虑(这使他长时期跟着那个傻气的德国兵不敢开枪又不舍离去)。②淳朴善良。当他的奶牛已脱离危险时,却并不放弃射杀德国兵的念头,且几次欲射又止,都可见他对其他老乡财产的关心以及朴素的民族意识,可见其善良与勇敢。

3.小说的结构有什么特点?

[提示] “牲畜林”既是小说主题的要点,也是小说结构的要点。

从外貌来看,男主角朱阿是个近乎小丑的形象,他还是嗜酒过度的酒鬼、不可救药的劣等射手。他不是英雄,而是一个穿针引线的人物,就像在马戏表演中,小丑衔接起节目与节目。是朱阿把一个德国兵间接引到“牲畜林”中来的(直接把他引来的,是一头牲畜:母牛“花大姐”),也是朱阿的拙劣射术,使得各种牲畜有与德国兵轮番接触的机会,并最终使德国兵和树林里的野猫在悬崖面前丧生。小说结构的要点是“牲畜林”,而朱阿回村找牛等一系列情节则将其组织为一个完整的结构。

4.《牲畜林》使用了几次“延迟”,这样的“延迟”对表现主题有什么作用?

[提示] 《牲畜林》多次使用“延迟”,其中对表现主题作用较大的有五次:

最后,这次是一只光秃秃没剩几根毛的母鸡。朱阿终于要射击了,这次是躲在他临时堆砌的掩体后面。现在他可以毫无顾忌地开枪了,就算把那没毛的母鸡打死,也没什么关系。这句话暴露出朱阿更深层的心理活动。前面不开枪,不仅是因为怕误伤那些牲畜,而且也是怕不能打中德国兵,反被对方开枪还击。

这样的“延迟”使得原本紧张激烈的情节节奏舒缓下来,牲畜林里的各种动物可以自由地登台表演,朱阿六次打算射击,其中五次准备射击却因为各种原因而没有射击。但这又不是简单地照搬民间故事的写法,而是有一些更深的意思在里面。小说的结构和主题要点,都在于“牲畜林”这一意象。延迟法的反复使用,使得各种牲畜(只有最后的野猫不是家畜)接连出场,成为故事的真正主角。

[写法阐释]

1.“延迟”手法让文章跌宕起伏

作者常常故意“延迟”小说的进展,竭力给故事、人物、心理的进展设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,就在这样捉迷藏的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。本文就是这样安排的:每当朱阿举起猎枪要向德国兵射击的时候,就会被阻止,而阻止的理由也在情在理。

2.语言平实但又不乏幽默

本文语言叙述沉稳,不蔓不枝,干净利落,这在以战争为背景的小说中独树一帜,反映出作者沉稳的心态和对战争的独特认识。同时,语言又具有调侃意味,幽默风趣,把紧张激烈的战争情节置于近乎生活剧的节奏之中,给人耳目一新之感。例如:“一位年轻的、戴红头巾的胖姑娘来到他身边。‘朱阿,’她说,‘你听我说,如果你打死德国人,我就嫁给你。要是打死了我的火鸡,我就割断你的脖子。’”

[对点演练]

阅读下面的文字,完成1~4题。

这是一只光秃秃没剩几根毛的母鸡,人们再也不可能见到比它更老、更瘦的鸡了。是全村最穷的老太婆吉鲁米娜的。它很快被德国兵抓住了。

朱阿埋伏在岩石的高处,用石头垒了个枪座,实际上,他修筑的是个掩体,只留下一个可以放枪筒的射击孔。现在他可以毫无顾忌地开枪了,就算把那没毛的母鸡打死,也没什么关系。

正在这时,吉鲁米娜老太太身披黑色破披肩走了过来,向他讲了这样一个道理:“朱阿,德国人拿走了我的鸡,那是我在世界上唯一的财产,这已经够使我伤心的了。现在要是你把鸡再打死,那我就更伤心了。”

听了老太太这番话,朱阿的手比以前颤抖得更厉害了,他的责任太大了。尽管如此,他还是鼓足了勇气,扣动了扳机。

听到枪声,德国人看到手中的鸡没了尾巴。接着又一声,翅膀丢了一只。难道这只鸡有魔法,会在手中自我爆炸,自我消耗?又是一抢,鸡的毛全部剥光,除了还在不停地叫以外,简直可以直接送去烧烤。心惊胆颤的德国兵抓住鸡的脖子,手臂平伸出去,同自己身体保持一定距离。朱阿的第四枪恰好打在他手下面一点的鸡脖子上,他手中只剩下了一个鸡头。他飞快地把鸡头扔掉,撒腿就跑。但再也找不到路了,前面是个乱石崖。石崖边上长着棵角豆树,上面趴着一只大猫。

现在,他对在林子里能看到各种家养的动物,已毫不奇怪了。他伸手去抚摸那只猫,希望能听到它的呼噜声,聊以自慰。

要知道,很久以来,这个林子里就有一只凶恶的野猫,专门捕食飞禽,有时甚至到村子里偷鸡吃。原以为可以听到猫呼噜的德国兵,看到那只凶狠的动物,竖起全身的毛向他扑来,他感到快要被野猫的利爪撕成碎片。人和野猫在厮打中一起滚下了石崖。

就这样,朱阿这个劣等射手,受到了像全村最伟大的游击队员和猎手一样的欢迎。人们用公积金给可怜的吉鲁米娜买了一窝小鸡仔。

1.下列对文章的理解和赏析,不恰当的两项是( )

A.小说中的“牲畜林”是一个特殊的所在,仿佛与战争隔绝,树林和牲畜们仍然生机勃勃,而这正是最自然的生命力,给人以生活的希望。

B.朱阿把一个德国兵直接引到“牲畜林”。他的拙劣射技,使各种牲畜有了与德国兵轮番接触的机会,并最终使德国兵命丧悬崖。

C.朱阿之所以拿起武器,是因为他在世上唯一的财产“花大姐”要被德国兵带走,所以结尾处受到大家的欢迎是对他的嘲讽。

D.小说的结构要点是“牲畜林”,而朱阿回村找牛等一系列情节则将其丰富为一个完整的结构。

E.朱阿是一个近乎小丑的形象,在文中起着穿针引线的作用。他的一系列活动将情节连缀成一个整体。

解析:选BC B项,“直接引到‘牲畜林’”不当;C项,普通民众往往缺乏爱国意识,只有在自身利益受到威胁的时候,才想到反抗与还击。这表现了作品的真实性与深刻性。戏剧性的结尾让人不禁捧腹,但是细想起来又别有用意。一方面,它说明了当时民众的真实情况,批判了民众的麻木;同时,在一定程度上肯定了那些因这样那样的原因而采取行动的人。

2.简要分析朱阿最后终于开枪射击的原因。

答:

答案:①他修筑了一个掩体,只留下一个可以放枪筒的射击孔,就算打不中德国兵,也不怕对方开枪还击;②打死的是一只不值钱的母鸡;③仇恨侵略者。

3.作者采用“延迟法”来给情节的发展设置障碍,这在小说中起到了怎样的表达效果?试加以说明。

答:

答案:①把原本激烈紧张的情节节奏舒缓了下来;②丰富了小说的内容,使各种牲畜得以接连出场,成为故事的真正主角;③战争的阴影被更有生命力的和谐自然挤到一边。

4.最后打败德国兵的是那只大猫,作者这样安排有什么深刻意蕴?

答:

答案:小说的结尾表现了这样的意思:让敌人自己灭亡,邪恶与邪恶同归于尽,善良的人连手都不必弄脏。

新颖的文章结构

一篇好的文章,离不开好的材料,更离不开好的结构。写进文章中的材料不能是一盘散沙,而应该是有巧妙的布局和清晰的组合形式。只有匠心独运地把材料组织得精巧,才能更好地表情达意。正如德国文学家歌德所说,结构文章“像首饰匠打金锁链那样……把一个个小环非常合适地连接起来”,才能真正形成一个鲜活灵动的有机整体,才能写出好文章。

近年来,在高考考场作文中出现了许多结构形式有新意的好文章。重点介绍以下两种:

1.镜头式结构

镜头式结构是一种并联形式的文章结构。文章是由一系列有关联的独立画面并立连接而成。这些独立画面虽然各属于不同时空,天上地下、古今中外的人和事都可入文,但却有一条主题的线索贯穿其中。生活气息浓郁,画面感强,有利于思维纵横驰骋,机动灵活。

(1)文章镜头式结构最基本的有两种组合方式:一种是横向排列组合,即把同一时间不同空间的画面组合在一起,这种结构形式有利于从不同角度表现主题,突出其普遍性。另一种是纵向排列组合,即把同一事物的过去、现在、未来的片断组合在一起,这种结构形式有利于表现同一事物在不同时期的状况,突出其发展性。在实际写作中,还可能有其他不同的剪接方法,诸如时空交错、对比、跳跃等。

(2)展示镜头画面的方法也有两种:一种是用数码标示,一种是用几个小标题标示。还可用数码与小标题结合使用。设计小标题要尽量精巧,可以借用原有诗句,可以几个小标题相互排比,也可以精练成几个词语排列起来。

采用镜头式结构写文章,要注意下面两点:

(1)要有主题意识

镜头式结构“断中相连”,每一个镜头有着不同的内涵,但所选的镜头片断,无论是人物生活片断,抑或是景物描写片断,甚至是故事、抒情片断,都要服从表达主题的需要。就是小标题的设计也要围绕主题。

(2)要有画面意识

作者应该将自己的眼睛作为镜头,摄下多维时空的画面;将手中的笔作为工具,精心编织材料,艺术地再现精彩瞬间。用画面感的语言再现场景,富有意境,营造氛围,使人身临其境。

2.时空交错式结构

时空交错式结构是把历史材料和现实材料交错并置的一种结构形式。这样结构文章可以突破时间的局限,使人物或事件处于多时空变化的格局中,形成对比,便于表现人物的精神世界和厚重的主题。这种结构时间和空间的跨度都很大,选材自由、宽泛,别有情趣。用时空交错式结构写文章,可以大胆地用虚设、幻想、夸张、拟人等手法来虚构人物和故事,可以写“幻景”,可以把人、事“合成”,也可以“造事”。当然,这些都要符合“艺术真实”的原则,以表现一定的主题为前提,否则所写会变得虚无缥缈,使文章空泛贫乏,失去艺术感染力。

采用时空交错式结构写文章,要注意下面两点:

(1)强化对比意识

时空交错主要是选取不同时空的人、事、场景进行对比或类比,从而表现主题。时空交错结构具有开放式的特点,因此容易出现选材随意、材料间逻辑关联不严谨、主题不明确的现象。所以在选取素材时要考虑发生在异度时空的事件的相异性或相似性、人物在其间穿梭的可能性与合理性。

(2)强化场景意识

要注意场景(空间)虚实转换、重叠、闪回,为人物提供活动的舞台和道具布景,以便于渲染氛围,烘托人物爱恨情仇、喜怒哀乐的情绪。作者往往身处其间,以“剧中人”的身份进行活动。

(范例一)

美在一瞬间

一片落叶,一地陨石,一场春雨……都是那么撩人心弦,耐人回味。是呀,大自然的美往往表现在那灵动的一瞬间。

——题记

一、轻舞飞扬的灵动

你看,秋日的斜晖,投下一个个俏丽的倩影。叶儿像一只只蝴蝶,在半空中翩然起舞,时而盘旋,时而上下分飞,时而相互竞逐地追奔着……在生命的最后一刻尽情地演绎着自己的美丽。当叶儿悠悠然与大地“亲密接触”时,是如此的宁静,如此的安详。那一瞬间,演示的是多么完美的“落叶归根”呀!

落叶,真美!

二、稍纵即逝的璀璨

你看,无垠的苍穹,流星骤然划过黑夜,留下一道似乎完美的弧线,不管它是传说中女娲补天遗落的彩石,还是嫦娥梳妆掉下的金钗,它都在为那稍纵即逝的璀璨,将自己的生命扔进暗夜的大气层,来不及享受晚风的轻抚,来不及欣赏世间的繁华,在广袤的太空中烧灼自己,以短暂的生命追求那片刻辉煌,享受着生命的壮美。或许,流星之所以如此美丽,正是因为它划下了生命的轨迹吧!何必斤斤计较时间的长短。

流星,真美!

三、润物细无声的春雨

你看,窗外细雨飘洒,如烟似雾,那是雨滴在跳春天的舞,万物在春雨降临的瞬间苏醒了,它们睁开惊喜的眼睛,无声地享受着春雨的滋润。雨雾、雨丝润湿了青山,润湿了绿树,润湿了房屋,润湿了街道,也润湿了缕缕炊烟。人们在春雨中散步,聆听春雨的低语,感受春雨的温柔,烦躁的心情在霏霏春雨中也会变得宁静、安逸。然而,春雨书写了春天的故事,便一头钻进了泥土,瞬间消失得无影无踪,它们在等待另一个春季的来临。或许,春雨那无形无声的多情与浪漫正是它的可贵之处吧!让它飘进明天的新生活吧。

春雨,真美!

落叶是时间的见证,流星是追求辉煌故事的结束,春雨则是润物细无声的蕴藉。它们都在演绎生命最后的那一瞬间,是如此的感人心扉!正因为有了这无数美丽的瞬间才构造了这如此完美的永恒。人生又何尝不是呢?短暂的人生,转瞬而逝的美丽。但只要我们用心去品味,去聆听,美便俯拾皆是。悲伤时的一份慰藉,失落时的一个微笑,孤独时的一声祝福……都能给予人美的享受。

[鉴赏点读] 1.镜头的画面展示了结构之美。作者将自己的眼睛作为镜头,摄下多维时空的画面;并将它们并列组合,以“美的一瞬间”为轴心,辐射出“落叶,真美!”“流星,真美!”“春雨,真美!”,每一个镜头有着不同的内涵,但所选的镜头都服从表达主题的需要,小标题的设计也有新意,让一条主题鲜明的线索贯穿其中或逐步深入,会使文章的内涵丰富。

2.用灵感闪过的心灵捕捉美。落叶、流星、春雨,这些大家司空见惯的、常常不为人们注意的自然现象,却载着作者灵动的思维飞翔。引起了他的遐思随想,文章字里行间溢满了奇妙的美景与欢愉之情。可以看出优美的意象和敏感的心灵是分不开的。

(范例二)

新闻调查:高考点线面

一年一度的高考是社会的一个焦点话题,上到电视报纸等新闻媒体,下到街头巷尾等民间小道,无不议论纷纷,沸沸扬扬,以传播快捷著称的网络媒体更不甘示弱,时不时抢时间,夺效果,爆炸性地制造出惊人内幕。小到家,大到国家各部门,无一幸免地被高考所“传染”,好像“人人要高考,家家有考生”。这不,记者也随着高考指挥棒前往高考“前线”。

点:天蒙蒙亮,父亲便前去买早餐。

镜头一:某小区人行道上,一位四十多岁的中年男子,急急忙忙,一路小跑,一手提着油条,一手提着一瓶牛奶,那奶瓶上赫然写着:天然牛奶。

现状追踪:这么早在这条小路上走动的人,要么是“明知夕阳短”的爷爷奶奶在晨练,要么是急匆匆赶远路的上班族。这段时间又多了一类人,那就是家有考生的家长,前往天然牧场去订购牛奶的考生家长。为了让孩子多补点营养,家长精心选中了没有经过巴氏消毒法的天然牛奶,为了让家里的考生多睡一会儿,家长宁愿自己少睡几小时。可怜天下父母心。

线:校园静悄悄,月亮已挂上了天空。

镜头二:已近十点,校园里静悄悄的,教室里的灯光似乎一下子充足了电一般,明亮了许多。同学们都伏在课桌前或看书,或掩卷做沉思状,或笔走龙蛇,奋笔疾书。时不时传来一两声老师解答学生的讲解声,夜的静寂显得更加浓烈了。不久,下课铃声响起,整个夜晚似一个突然被惊醒的婴儿,一下子闹腾起来了,有对答案声、哀怨声、打闹声、责怪声……不一会儿,教室又慢慢开始沉寂,此时,老师到班上时不时地催促学习意犹未尽的学生早点休息。

现状追踪:为了能让自己的学生多学习点,每个老师都使出浑身解数,巴不得倾其所知,悉数教与学生,在素质教育与应试教育中寻找最佳结合点。师者父母心。

面:会展中心庄严而肃穆,会议如期进行。

镜头三:市区最大的会议中心正召开高考各部门协作大会,参会部门有电力、通信、环保、医疗、公安、教育等,市主管教育领导极力强调高考期间的平安和谐,确保高考顺利进行。

现状追踪:高考不单单是考学生,更重要的一点是:考地方政府的执政能力。高考牵涉到千家万户,关乎考生的幸福将来。因此,从学生家长,到地方长官,都如临大敌,虽然透着人文关爱,但也难解凝重的气氛、紧张的阵势。虽说不是一考定终身,但对人生的影响也是广深和久远的。

[鉴赏点读] 1.作者采用新闻调查的形式来揭示社会各界对高考的关注。体裁新颖,具有时效性,现状剖析有理有据。

2.结构新颖,引人注目。整篇文章的谋篇布局,打破常规,别出心裁,以点、线、面为主轴,辅以三个镜头。

3.手法多样,语言流畅。本文运用比喻的修辞手法,增加了文章的气势和美感,语言的华美也为本文增添了几抹亮丽的色彩。

同课章节目录