2018—2019学年高中语文新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》教学案:第一单元第二课湘夫人拟行路难(其四)蜀相书愤

文档属性

| 名称 | 2018—2019学年高中语文新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》教学案:第一单元第二课湘夫人拟行路难(其四)蜀相书愤 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 138.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二课 湘夫人 拟行路难(其四)蜀相 书愤

[新课入门须知]

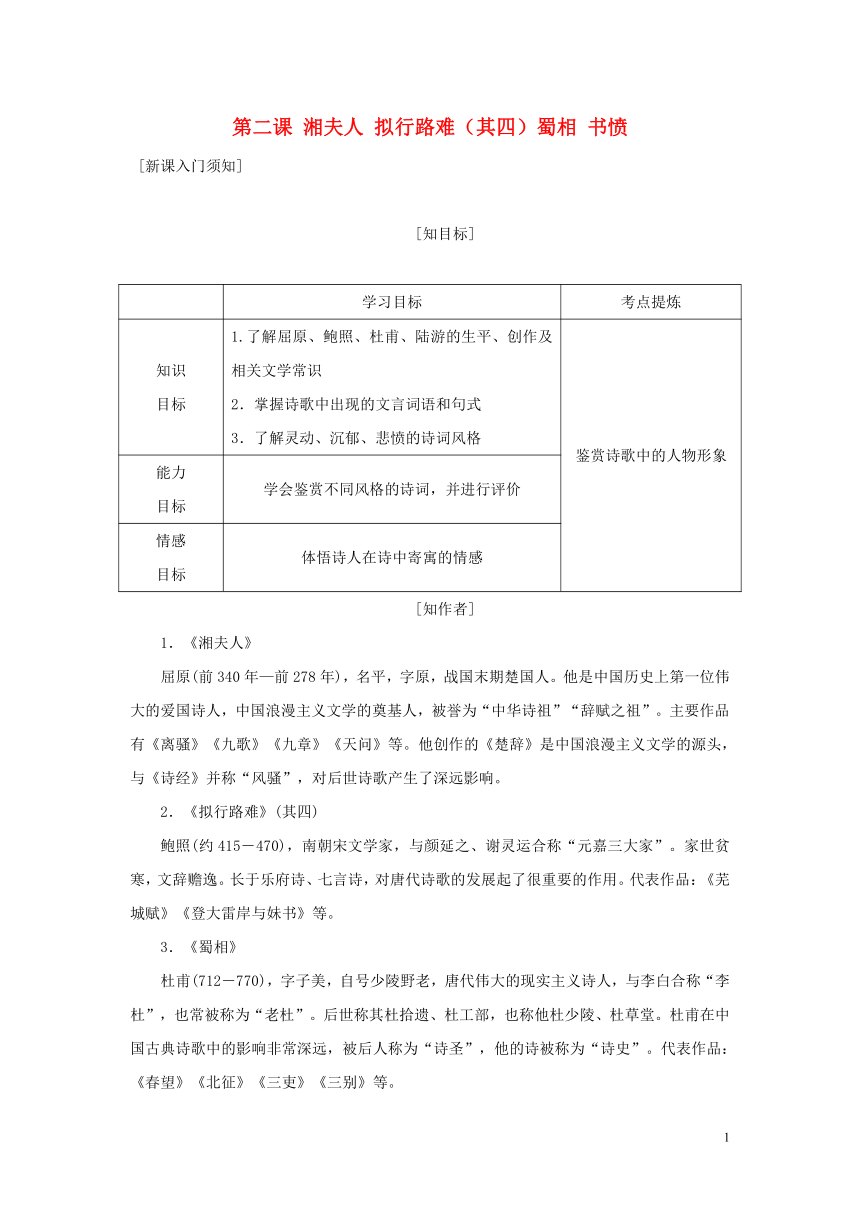

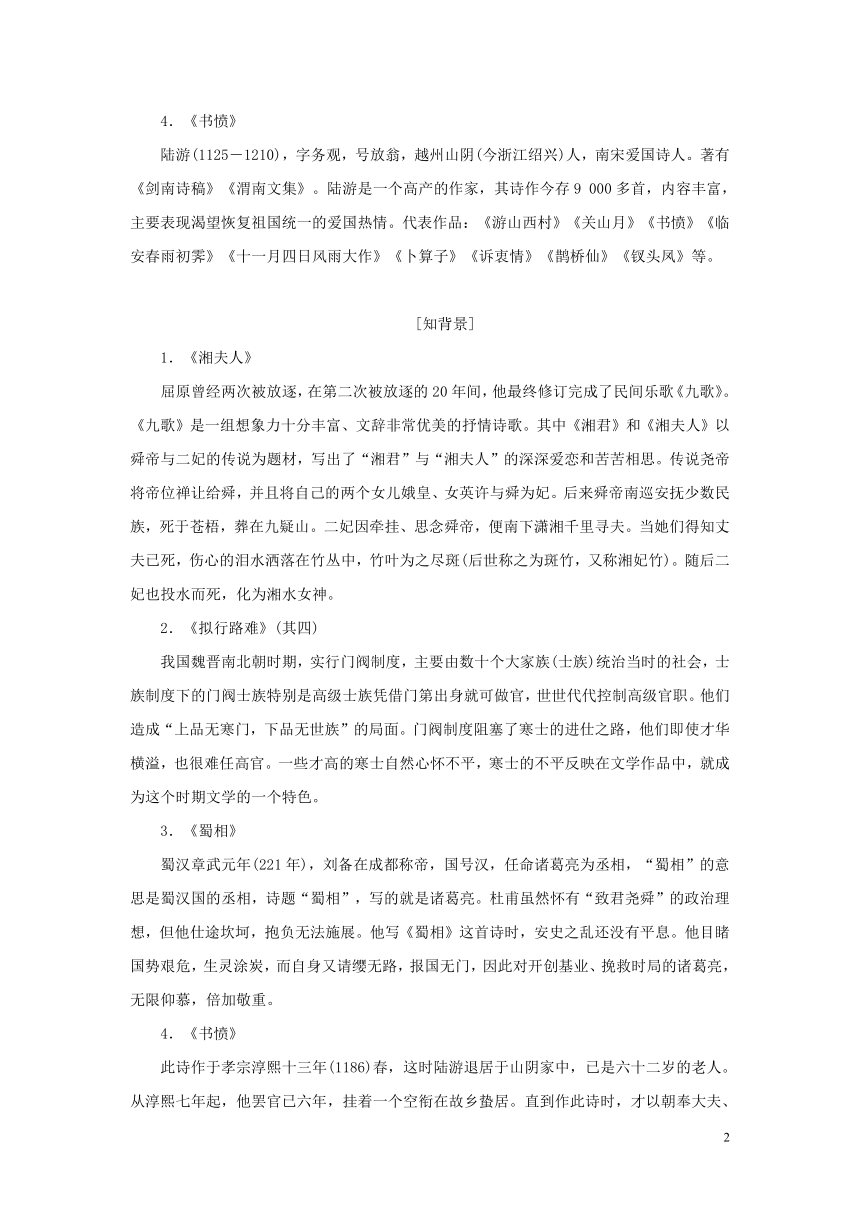

[知目标]

学习目标

考点提炼

知识

目标

1.了解屈原、鲍照、杜甫、陆游的生平、创作及相关文学常识

2.掌握诗歌中出现的文言词语和句式

3.了解灵动、沉郁、悲愤的诗词风格

鉴赏诗歌中的人物形象

能力

目标

学会鉴赏不同风格的诗词,并进行评价

情感

目标

体悟诗人在诗中寄寓的情感

[知作者]

1.《湘夫人》

屈原(前340年—前278年),名平,字原,战国末期楚国人。他是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”“辞赋之祖”。主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。他创作的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”,对后世诗歌产生了深远影响。

2.《拟行路难》(其四)

鲍照(约415-470),南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。家世贫寒,文辞赡逸。长于乐府诗、七言诗,对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。代表作品:《芜城赋》《登大雷岸与妹书》等。

3.《蜀相》

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,也常被称为“老杜”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。代表作品:《春望》《北征》《三吏》《三别》等。

4.《书愤》

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋爱国诗人。著有《剑南诗稿》《渭南文集》。陆游是一个高产的作家,其诗作今存9 000多首,内容丰富,主要表现渴望恢复祖国统一的爱国热情。代表作品:《游山西村》《关山月》《书愤》《临安春雨初霁》《十一月四日风雨大作》《卜算子》《诉衷情》《鹊桥仙》《钗头凤》等。

[知背景]

1.《湘夫人》

屈原曾经两次被放逐,在第二次被放逐的20年间,他最终修订完成了民间乐歌《九歌》。《九歌》是一组想象力十分丰富、文辞非常优美的抒情诗歌。其中《湘君》和《湘夫人》以舜帝与二妃的传说为题材,写出了“湘君”与“湘夫人”的深深爱恋和苦苦相思。传说尧帝将帝位禅让给舜,并且将自己的两个女儿娥皇、女英许与舜为妃。后来舜帝南巡安抚少数民族,死于苍梧,葬在九疑山。二妃因牵挂、思念舜帝,便南下潇湘千里寻夫。当她们得知丈夫已死,伤心的泪水洒落在竹丛中,竹叶为之尽斑(后世称之为斑竹,又称湘妃竹)。随后二妃也投水而死,化为湘水女神。

2.《拟行路难》(其四)

我国魏晋南北朝时期,实行门阀制度,主要由数十个大家族(士族)统治当时的社会,士族制度下的门阀士族特别是高级士族凭借门第出身就可做官,世世代代控制高级官职。他们造成“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的进仕之路,他们即使才华横溢,也很难任高官。一些才高的寒士自然心怀不平,寒士的不平反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

3.《蜀相》

蜀汉章武元年(221年),刘备在成都称帝,国号汉,任命诸葛亮为丞相,“蜀相”的意思是蜀汉国的丞相,诗题“蜀相”,写的就是诸葛亮。杜甫虽然怀有“致君尧舜”的政治理想,但他仕途坎坷,抱负无法施展。他写《蜀相》这首诗时,安史之乱还没有平息。他目睹国势艰危,生灵涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,倍加敬重。

4.《书愤》

此诗作于孝宗淳熙十三年(1186)春,这时陆游退居于山阴家中,已是六十二岁的老人。从淳熙七年起,他罢官已六年,挂着一个空衔在故乡蛰居。直到作此诗时,才以朝奉大夫、权知严州军州事起用。因此,诗的内容兼有追怀往事和重新立誓报国两重感情。

[知常识]

1.楚辞

由屈原创建的一种具有浓厚地方色彩的新诗体,这些诗歌运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名“楚辞”。由于“楚辞”中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人用“骚体”指“楚辞”。它突破了《诗经》以四字句为主的格局,句式参差错落,自由灵活而富于变化;多用语气词“兮”字,用来协调音节,形成起伏回宕、一唱三叹的韵致。

2.怀古诗

由凭吊古迹而产生联想、想象,引起感慨而抒发情怀抱负。其内容多表达像古人那样建立功业的志向,抒发对古人的缅怀之情;抒发昔盛今衰的感慨,暗含对现实的不满甚至批判,多借古讽今;忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运;悲叹年华消逝,壮志难酬。

3.七言律诗

七言律诗是中国近体诗的一种,格律严密。发源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新诗体,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展,成熟于杜甫。律诗要求诗句字数整齐划一,由八句组成,七字句的称七言律诗。每首八行,每行七个字,每两行为一联,共四联,分首联、颔联、颈联和尾联。

一、字音识记

1.眇眇(miǎo) 2.白(fán)

3.罾何为兮(zēng) 4.沅有芷兮(zhǐ)

5.芷葺兮(qì) 6.西澨(shì)

7.薜荔(bì lì) 8.擗蕙櫋(pǐ)

9.澧水(lǐ) 10.搴汀洲兮(qiān tīnɡ)

11.遗余褋兮(dié) 12.袅袅(niǎo)

13.潺湲(chán yuán) 14.酌酒(zhuó)

15.踯躅(zhí zhú) 16.柏森森(bǎi)

17.塞上(sài) 18.衰鬓(bìn)

19.伯仲(bó)

二、词语释义

1.帝子降兮北渚 渚:水边的浅滩

2.目眇眇兮愁予 眇眇:向远看的样子

3.袅袅兮秋风 袅袅:微风吹拂的样子

4.登白兮骋望 骋望:纵目远望

5.与佳期兮夕张 期:约会

6.鸟何萃兮中 萃:聚集

7.荒忽兮远望 荒忽:迷迷糊糊的样子

8.观流水兮潺湲 潺湲:水慢慢流动的样子

9.缭之兮杜衡 缭:缠绕

10.擗蕙櫋兮既张 擗:剖开

11.疏石兰兮为芳 疏:散布

12.合百草兮实庭 实:充满

13.九嶷缤兮并迎 缤:众多

14.搴汀洲兮杜若 搴:采摘

15.将以遗兮远者 以:用来

16.时不可兮骤得 骤:轻易,一下子

17.聊逍遥兮容与 聊:姑且

容与:从容自在的样子

18.泻水置平地 泻:倾、倒

19.人生亦有命 命:命运,命数

20.举杯断绝歌路难 断绝:停止

21.吞声踯躅不敢言 吞声:声将发又止

踯躅:徘徊不前

22.锦官城外柏森森 森森:树木茂盛繁密的样子

23.三顾频烦天下计 顾:拜访

24.两朝开济老臣心 开济:开创,扶助

25.中原北望气如山 气:豪情壮志

26.铁马秋风大散关 铁马:配有铁甲的战马

27.塞上长城空自许 塞上长城:比喻守边御敌的将领

28.出师一表真名世 名世:名传后世

29.千载谁堪伯仲间 伯仲:原是兄弟长幼次序,引申为衡量人物差等之意

三、名句默写

1.袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

2.登白兮骋望,与佳期兮夕张。

3.鸟何萃兮中,罾何为兮木上?

4.荒忽兮远望,观流水兮潺湲。

5.闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝。

6.荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂。

7.九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。

8.泻水置平地,各自东西南北流。

9.人生亦有命,安能行叹复坐愁?

10.酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

11.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

12.丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

13.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

14.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

15.出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

16.早岁那知世事艰,中原北望气如山。

17.楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

18.塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

19.出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

一、了解行文脉络

悲愤

二、把握文章主旨

1.《湘夫人》

这首优美的诗歌,主要写湘君求合于湘夫人,因思念深切、神情恍惚而产生种种幻觉,希望和绝望交织在一起,从而更显得他们的爱情缠绵哀怨、深挚执着。诗中对真挚爱情和美好生活的歌咏,反映了当时人民的真实感情和美好愿望,也渗透着诗人屈原执着追求理想的志向。

2.《拟行路难》(其四)

此诗是诗人的不平之鸣。诗人拈出“泻水流淌”这一自然现象作为比兴,引出对社会、人生的无限感慨,表达了诗人在不合理的社会制度下遭受压抑的激愤之情,对士族门阀制度的压迫表现出强烈的不满、痛苦和无奈。

3.《蜀相》

这是一首凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史诗,脍炙人口,感人至深。作者借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和仰慕之情,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

4.《书愤》

本诗主要写了诗人回忆往事,自伤迟暮, 感慨世事多艰,奸人误国,以赞颂的口吻表达了对诸葛亮的仰慕之情,透露出诗人矢志恢复中原的爱国精神。

一、阅读《湘夫人》,思考并回答下列问题。

1.赏析名句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的妙处。

答:

提示:这两句纯属白描,表现出一种广阔而雄浑的景象。诗人捕捉到了一些最富于典型性的事物,并用轻灵的笔触写了出来。它点明了季节;写出了无穷的境界,那种秋水初涨、浩渺无边、一望无际的景象如在眼前;寄寓了情感,这种情感跟那种忧愁的情绪和寥落的自然景观是完全吻合的。

2.“鸟何萃兮中,罾何为兮木上?”这两句诗用了什么表现手法,其作用是什么?

答:

提示:用反常现象来比兴,突出了充溢于人物内心的失望与困惑,大有所求不得、徒劳无益的意味。

3.“沅有芷兮澧有兰”运用了什么修辞手法?其作用是什么?

答:

提示:比喻。“沅芷”“澧兰”都是以最好的香草比喻自己所恋慕的人。

4.作者在第三段一口气罗列了荷、荪、椒、桂、兰、辛夷、药、薜荔、蕙、石兰、芷、杜衡等十多种植物,说明了什么?

答:

提示:极力表现相会处的华美艳丽。目的在于以流光溢彩的外部环境来烘托和反映充溢于人物内心的欢乐和幸福,表现了湘君对湘夫人的执着和如海深情。

5.结合诗句,从景和情的关系角度分析诗歌的艺术特色。

答:

提示:这是典型的情景交融的诗作,诗人多处运用融情入景,以景染情的写法。比如,“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这一凄清萧瑟的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

6.从文中看,湘君是个什么样的人?

提示:

诗句

形象

是个对爱情十分向往的人,他追求幸福而不得,思念湘夫人望而不见、遇而无缘

闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝

追求爱情,对爱情专一

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者

向往爱情

鸟何萃兮中,罾何为兮木上

爱而不见

7.本诗写湘君,寓含了作者怎样的思想感情?

提示:

诗句

思想感情

麋何食兮庭中?

蛟何为兮水裔

“麋鹿为什么在庭院里觅食?蛟龙为什么搁浅在水边?”言弃而不用,隐喻诗人自己不为楚王所知

搴汀洲兮杜若,

将以遗兮远者。

时不可兮骤得,

聊逍遥兮容与

“我在水中的绿洲采来杜若,要把它送给远方的恋人。欢乐的时光难以马上得到,我暂且从容自在地徘徊游逛。”期待被朝廷赏识,渴望返回朝廷

隐喻了诗人自己不为楚王所知、不能返回朝廷的不幸遭遇

鉴赏诗歌的人物形象

?知识解读

诗歌中的人物形象,有的指诗歌中塑造的人物形象。如《长恨歌》中的杨玉环的形象,诗人笔下的杨贵妃不仅是一个“回眸一笑百媚生”的倾国美人,而且是一个重情重义、忠贞不渝的可敬可佩的女子。有的指诗歌中的抒情主人公,即诗人自己。如《琵琶行》中“我”的形象,“我”是一个被贬江城、孤独苦闷、雅好音乐、同情下层劳动人民的诗人形象。

?答题方法

高考一般从以下几个方面考查:①把握形象的特征;②分析寓于形象中的作者的思想感情;③理解形象的典型意义。

(1)知人论世,关注背景

鉴赏诗歌中的人物形象,要关注作者、作品的时代背景和诗人的人生境遇,做到知人论世:或借诗歌以抒写怀才不遇、沉居下位之苦,或陈其离愁别绪、物是人非之感,或叙其命运无常、孤苦无助之难……正如我们所知杜甫是一位心系国家、具有强烈忧患意识的爱国诗人,在把握诗歌内容及形象时可以借助诗人这一情感特征及创作背景来进行鉴赏。

(2)把握方法,分析人物

把握诗歌中塑造人物形象的各种表达技巧,分析诗中抒情主人公的语言、神态、动作、心理、所处环境等,概括人物形象的特点或人物形象的意义。如王维《观猎》前两联:“风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。”首联以“劲”“鸣”起句,先声夺人;颔联以“疾”“轻”生动逼真地再现了奋力追击猎物的情形。勾画了一位英姿飒爽、意气风发的将军形象。

?答题模式

(1)明确诗中的形象是什么。

(2)形象的基本特征有哪些。

(3)形象的意义是什么(思想内容和观点态度)。

?典型例题

阅读下面两首宋诗,回答问题。

寻诗两绝句

陈与义

楚酒困人三日醉,园花经雨百般红。

无人画出陈居士①,亭角寻诗满袖风。

爱把山瓢②莫笑侬,愁时引睡有奇功。

醒来推户寻诗去,乔木峥嵘明月中。

[注] ①居士:文人雅士。②山瓢:天然粗陋的酒器。

诗中“陈居士”的形象特点是什么?请结合两首诗加以分析。

答:

解析:赏析诗歌中形象的特点,要结合诗中描写的人物行为进行分析,第一首诗中描写陈居士行为的有两句,“楚酒困人三日醉”和“亭角寻诗满袖风”;第二首诗中也有两句,“爱把山瓢莫笑侬”和“醒来推户寻诗去”。综合分析四句诗,可以发现陈居士有两个特点:一是爱喝酒,二是爱写诗。由此我们可以概括出陈居士的形象特点:行为洒脱,情趣高雅。

答案:特点:①行为洒脱,②情趣高雅。

二、阅读《拟行路难》(其四),思考并回答下列问题。

8.“吞声踯躅不敢言”一句中的“吞声”说明了什么?

答:

提示:到了嘴边却强忍不敢呼喊,说明社会政治的黑暗,残酷无情的统治,窒息着人们的灵魂。

9.第一、二句用了什么表现手法?说明了什么道理?

答:

提示:运用了比兴的表现手法。诗人拈出“泻水流淌”这一自然现象作为比兴,引出对社会人生的无限感慨。说明了像水依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

10.第三句写“人生亦有命”,从诗歌本身看,作者对“命”有怎样的看法?

答:

提示:第三句中“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者并没有直面人间的不平而去呐喊,而是以“人生亦有命”的宿命论观点来解释社会与人生的错位现象。这里表面上是认命了,实际上是对不公平的社会发出的愤怒控诉。

11.“心非木石岂无感”这个反问句,在表现诗人情感变化过程中起了什么作用?

答:

提示:“心非木石岂无感”一句,是诗人思想感情的大转折。上文中,以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,在这句达到了高潮。

三、阅读《蜀相》,思考并回答下列问题。

12.首联最生动传神的字是什么字?为什么?请具体分析。

答:

提示:最传神的字是“寻”字。

诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,地理不熟,环境生疏,所以才用了一个“寻”字。

这个“寻”字有着丰富的内涵,它有力地表现出诗人对诸葛亮的深沉的景仰和缅怀之情,并因人而及物,表明丞相祠堂是诗人渴望已久,很想瞻仰的地方。

13.首联两句对郁郁葱葱的翠柏的描写有什么作用?

答:

提示:①借“柏森森”写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉;②衬托诸葛亮的形象(象征诸葛亮的品格),表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

14.王国维说:“‘红杏枝头春意闹’,着一‘闹’字而境界全出。”(《人间词话》)参考此说,说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”这一联中,哪两个字与此诗的境界关系最为密切,为什么?

答:

提示:“自”“空”两字跟境界的关系最为密切。碧草映阶、黄鹂隔叶,本是一种赏心悦目的景象,然而用“自”“空”两字修饰,则所含之情就大有转折:阶前的草一到春天便是一片碧绿,年年如此,可它为谁而绿呢?隔叶的黄鹂叫得那么婉转动听,可有谁听呢?借此突出了诸葛武侯祠的寂寞、荒凉、凄清,由此自然使人生出“感物怀人之意”。

15.诗歌意在赞颂诸葛亮的功业,第三联为什么要写刘备“三顾频烦”?

答:

提示:写刘备是为了赞扬诸葛亮的雄才大略。因为刘备之所以不厌其烦地三顾茅庐,正是由于诸葛亮胸怀大计。另一方面,也暗含诗人有报国大志而无人理会的感伤。

16.颈联写诸葛亮的业绩,尾联写诸葛亮的遗恨。这两联写出了作者怀吊诸葛亮时产生的怎样的感慨?

答:

提示:一方面是仰慕诸葛亮非凡的才干和功业,有自叹不如的感慨,也有希望当朝能出现类似的英雄来平定天下的愿望;另一方面由诸葛亮“出师未捷身先死”,英雄功业难就联想到了自己壮志不伸、一生潦倒的人生际遇。

17.“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”中的“英雄”指什么人?

答:

提示:这“泪满襟”的英雄们中间,自然少不了作者,但却并非他一人。“长使”一词扩充了诗歌感染的范围,把普天之下、千百年来有志未遂的英雄人物全部包括在内。

四、阅读《书愤》,思考并回答下列问题。

18.《书愤》一诗的起句与结句好在哪里?

答:

提示:起句:“世事艰”暗指投降派把持朝政,为下文“空自许”作铺垫。从章法上点明了诗题中的“愤”字。结句:诗人以诸葛亮自况,悲愤而不绝望,把全诗感情推向高潮。

19.尾联化用诸葛亮的典故,诗人内心的情感与杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”有何不同?

答:

提示:《书愤》中的陆游以诸葛亮自况,借诸葛亮坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天下,反衬了诗人至死不悔的北伐之志和报国无门的郁愤,对投降派进行了贬斥。《蜀相》尾联上承五、六句,表现出杜甫对诸葛亮献身精神的景仰和对自己壮志难酬的痛惜心情,抒发了报国无门的感伤。

20.如何理解“书愤”之“愤”?它包含哪些感情?

答:

提示:①义愤。首联写诗人早年激愤于金兵南侵,立志收复失地。颔联追述25年前的两次抗金胜仗。愤中有豪言壮志,有民族大义。②悲愤。颈联“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”,由于投降派的误国,国家依然蒙受大难,诗人壮志未酬,却年事已高。这一联抒发了诗人的沉痛、感伤之情。③悲怆中抱有期待。尾联“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”实际上是诗人以诸葛亮自况。诸葛亮在《出师表》中曾说过“北定中原”“兴复汉室”的话,诗人正是以此自勉。由此可见,《书愤》的基调虽然是壮志未酬所带来的悲愤,然而并不绝望,其中还蕴藏着豪壮的感情。

21.陆游诗作的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。本诗哪两句最能体现这个特点?试加以分析。

答:

提示:“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”最能体现这个特点。这两句诗集中描写宋军英勇抗金的战斗情景,表明南宋人民有力量保卫自己的国土,将诗人的恢复之志具体化。渡瓜洲击退金兵的进犯,大散关失而复得。

“楼船”“铁马”形象地概括了水、陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。“楼船”与“夜雪”、“铁马”与“秋风”,意象两两相合,便有两幅开阔、壮观的战场画卷。意象选取典型,形象地表明了作者的理想:他渴望北伐恢复中原,向往着火热的战斗生活。

22.这首诗运用了虚实相生的表现手法,试简要分析。

答:

提示:首联上句写实,回忆年轻时的天真单纯;下句以实写虚,“中原北望气如山”,用有形的“山”来形容无形的“气”,突出“气”的坚毅、豪迈、轩昂;颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大处、远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处、近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

《湘夫人》

1.融情入景,以景染情

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,这是融情于景、以景染情的手法。写景如画,仿佛一幅秋风图,湘江洞庭秋景如在目前,作者妙在以可见之水波、木叶,写出不可见之袅袅秋风,写风而有画意。《湘夫人》此二句之妙,还在以景写情。刘熙载云:“叙物以方情谓之赋,余谓《楚辞·九歌》最得诀。如‘袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下’,是写出‘目眇眇兮愁予’来;‘荒忽兮远望,观流水兮潺湲’,正是写出‘思公子兮未敢言’来,俱有‘目击道存,不可容声’之意。”

2.因情造景,象征寓意

“鸟何萃兮中,罾何为兮木上”“麋何食兮庭中?蛟何为兮水裔”四句,是因情造景、象征寓意。鸟不宿到树上而聚集在水草里,渔网不撒在水中而挂到树上,麋鹿不在草地上而跑进庭院里,蛟龙不潜在水底而爬到水边,这都不是真实存在的景象,而是假想的反常景象,是湘君在等不到湘夫人、心情越来越懊丧的情况下,对自身尴尬处境的自我比况。而反过来,这种反常景象在头脑中的出现,这种自我比况心理的发生,也充分体现出当时湘君的心情懊丧到何种程度。这样的景物描写,不是将情感融入现实景物,不是以景染情,而是通过象征、隐喻、暗示的途径来达到表现目的,特点鲜明,很有表现力,但一般只能用在某些特定情况之下。

《拟行路难》(其四)

1.跌宕起伏,心理曲折婉转

钟嵘《诗品》说鲍照“才秀人微,取湮当代”,此诗即是诗人的不平之鸣。诗中“泻水”四句言不当愁,接下去写借酒浇愁:“酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。”满怀的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?诗人击节高歌,唱起了凄怆的《行路难》。面对着如此不合理的现实,诗人“心非木石岂无感”,理的劝慰、酒的麻醉,难道就能使心如槁木吗?当然不能。全诗的感情在这句达到高潮。紧接着却是一个急转直下:“吞声踯躅不敢言。”诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致!诗歌的情感时而压抑,时而奔放,将复杂的心路历程表现得曲折婉转。

2.语言近似口语,明白晓畅

全诗语言近似口语,晓畅流利,沉郁伤感,一唱三叠,叹之咏之,徘徊往复,尽情发泄。如“泻水置平地,各自东西南北流。人生亦有命,安能行叹复坐愁”几句话,诗人以极通俗的语言抒发了自己怀才不遇的愤懑之情。

《蜀相》

1.借景物描写,抒自己情怀

诗的前四句,描写祠堂之景,在描写中流露出同样是忠君爱国的杜甫对于诸葛亮的深切仰慕之情。首联两句,写祠堂之所在,不是交代地理位置,而是寄寓吊古的急切心情;颔联二句,写祠堂荒凉之景,借“自春色”“空好音”的叹息,流露出作者对诸葛亮的深沉悲痛之情。

2.艺术形式完美,表达方式多样

一、二句紧扣诗题,三、四句直承上文,五、六句推开一层,七、八句收束全诗,做到了“起、承、转、合”,形式完美。

3.语言具有概括力,用字富有表现力

颈联两句对诸葛亮的为人和一生功业作了高度概括,准确到位。杜甫的律诗对仗工整,用字精当传神,极富表现力,如诗中的“寻”“自”“空”等字,正如他自己所表白的那样,“晚节渐于诗律细”,“语不惊人死不休”。

《书愤》

1.感情复杂,起伏跌宕

这首诗紧紧扣住一个“愤”字,抒写出起伏跌宕的复杂感情,首联在激愤中又满怀豪情,颔联沉痛感伤,尾联在悲怆中又抱有期待。

2.对比手法,彰显主旨

这首诗运用对比手法,富有表现力,如昔年之壮举与今日之衰颓、“塞上长城”之理想与“世事多艰”之现实、诸葛亮之积极进取与南宋统治者之苟且偷安等对比。

3.用典明志,抒发情怀

这首诗在颈联和尾联中分别化用“塞上长城”“出师表”的典故,点明了诗人志向,表明诗人至死不忘恢复中原的愿望。

素材主题

爱 国

[课内·提炼]

爱国之心不变

陆游一生颠沛流离,被贬官几次,后又开始他的军旅生涯。他是一位爱国主义诗人,字里行间表达了他渴望收复中华的理想壮志,也表达了对当权派投降误国、打击爱国人士罪恶行径的强烈不满。 尽管诗人的理想一一落空,屡受打击,但他的爱国之心永远不变,救国之志依然如故。全诗的最后一句,通过赞扬诸葛亮平定中原的决心,抒发了自己仍要坚持早年的理想之情。

[课外·延伸]

1.回国搞科技

1955年初冬,刚刚冲破美国当局阻挠回到祖国的钱学森,来到哈尔滨军事工程学院参观。院长陈赓大将问他:“中国人能不能搞导弹?”钱学森说:“外国人能干的,中国人为什么不能干?难道中国人比外国人矮一截?”

就这一句话,决定了钱学森从事火箭、导弹和航天事业的生涯。他以其对中国火箭导弹技术、航天技术乃至整个国防高科技事业的奠基性贡献,为我军武器装备现代化建设写下了精彩绚丽的篇章。

2.名言警句

(1)位卑未敢忘忧国。——陆游

(2)爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己祖国的一种深厚的感情。——列宁

(3)人类最高的道德是什么?那就是爱国之心。——拿破仑

(4)科学没有国界,科学家却有国界。——巴甫洛夫

(5)谁不属于自己的祖国,那么他也就不属于人类。——别林斯基

[运用·点拨]

爱国是一种情怀,一种责任,更是一种精神。古往今来的爱国人士无不在用他们的作为宣誓着爱国情怀。不仅如此,他们更是身体力行来表达着。陆游至死不忘祖国的统一大业,杜甫渴望为了国家施展自己的抱负,钱学森为了祖国的科技事业,冲破重重阻挠回归到祖国。他们用自己的行动诠释了什么是爱国。

(时间:40分钟 分值:49分)

一、基础巩固(15分,选择题每小题3分)

1.对下列句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.目眇眇兮愁予 愁:使……发愁

袅袅兮秋风 袅袅:微风吹拂的样子

B.与佳期兮夕张 张:张设罗帐

观流水兮潺湲 潺湲:水慢慢流动的样子

C.中原北望气如山 气:气概,气势

两朝开济老臣心 济:扶助

D.塞上长城空自许 许:答应

泻水置平地 泻:倾、倒

解析:选D 许:称许,称赞。

2.下列句子中的“复”与例句中的用法和意思相同的一项是( )

例句:安能行叹复坐愁

A.更若役,复若赋,则何如 B.山重水复疑无路

C.有北面复匈奴之志 D.不敢复言为河伯娶妇

解析:选D 例句与D项中的“复”意思相同,都是副词,“又,再”的意思。A项,动词,恢复;B项,形容词,重复;C项,动词,报复。

3.对下列句子中加点词语言现象的分析不正确的一项是( )

A.目眇眇兮愁予(名词作动词,举目)

与佳期兮夕张(名词作动词,约会)

B.洞庭波兮木叶下(名词作动词,水波泛动)

荪壁兮紫坛(名词作动词,用荪草装饰;用紫贝筑)

C.桂栋兮兰橑(名词作动词,用桂树做;用兰草做)

辛夷楣兮药房(名词作动词,用辛夷做;用白芷装饰)

D.罔薜荔兮为帷(名词作动词,编织)

狼吞虎咽(名词作动词,像狼一样;像虎一样)

解析:选D “狼”“虎”的用法为名词作状语。

4.名句默写。(6分)

(1)酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

[《拟行路难(其四)》]

帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。(《湘夫人》)

(2)心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

[《拟行路难(其四)》]

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。(《湘夫人》)

(3)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。(《蜀相》)

正是江南好风景,落花时节又逢君。

(《江南逢李龟年》)

(4)出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(《登高》)

(5)塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(《书愤》)

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。(《临安春雨初霁》)

(6)出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!(《书愤》)

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(《游山西村》)

二、阅读鉴赏(24分)

5.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。(8分)

发 潭 州

杜 甫

夜醉长沙酒,晓行湘水春。

岸花飞送客,樯燕语留人。

贾傅才未有,褚公书绝伦。

名高前后事,回首一伤神。

(1)请概括诗中主人公的形象特点。(4分)

答:

(2)请于颔联或颈联中自选一联分析其表现手法。(4分)

答:

答案:(1)孤独(漂泊无依、辗转流徙)、怀才不遇(沦落天涯)、沉郁悲愤(忧国伤怀)的诗人形象。

(2)①颔联:借物抒情(拟人),诗人扬帆起航,环顾四周,只有岸上那飞舞的落花为之送行;船桅上呢喃作语的春燕,着意挽留着他,诗人赋予落花、飞燕以人的情感,反映了诗人辗转流徙、飘荡无依的深沉感喟。[或:渲染(烘托),诗人着意刻画那岸上为相送而飞舞的落花和船桅上为挽留他而呢喃作语的春燕,有力地渲染了悲凉冷落的气氛,烘托了他那深沉的寂寥凄楚的情感。]②颈联:用典抒情,诗人以才高招忌而被贬长沙的贾谊以及谏阻立武则天为皇后而被贬潭州的褚遂良自况,抒发了自己忠而见疑、贤而被谤、怀才不遇的感伤。[或:以虚写实(联想),诗人登舟而行,因身处湘地,很自然地想到西汉时才高被贬的贾谊,和初唐时忠贞谏君的褚遂良,以历史上的才人志士命运抒写此刻漂泊于此的自己,寄寓了作者忧愤感伤的情怀。]

6.阅读下面这首词,然后回答问题。(8分)

夜游宫记梦寄师伯浑[注]

陆 游

雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河:雁门西,青海际。 睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

[注] 师伯浑:陆游的友人。

(1)词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?(4分)

答:

(2)纵观全词,主要运用了什么艺术手法?(4分)

答:

答案:(1)相同点:都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。 不同点:①词句抒发了对自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年壮心不已的心境。②诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

(2)虚实结合。上片写的是梦境。一开头就渲染了一幅有声有色的关塞风光画面,中间突出一句点明这是梦游所在。下片写梦醒后的感想。一灯荧荧,斜月在窗,漏声滴断,周围一片死寂。冷落的环境,反衬出作者报国雄心的火焰却在熊熊燃烧。

7.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(8分)

寄 黄 几 复①

黄庭坚

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治病不蕲②三折肱③。

想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。

[注] ①此诗作于神宗元丰八年,其时诗人监德州(今属山东)德平镇。黄几复:诗人少时好友,时为广州四会县令。②蕲:求。③三折肱:古语有“三折肱,知为良医”的说法,这里是说黄几复政治经验丰富,可做大事。

(1)“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”被称为“奇语”,请从对比手法运用的角度进行简要赏析。(4分)

答:

(2)请结合诗的后四句,简要概括黄几复的形象特点。(4分)

答:

答案:(1)①“桃李春风”与“江湖夜雨”,一忆京城相聚之乐,一抒别后相思之苦,形成对比;②“一杯酒”与“十年灯”,一言欢会极其短促,一说漂泊极其漫长,形成对比;③通过对比,凸显了诗人对友人的思念之情。

(2)为官清廉、怀才不遇、好学不倦。

三、语言运用(10分)

8.下面的语段有两处语病,请你找出来并加以修改。(4分)

①鲍照以诗为主,今存204首。②《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、报国无门的愤懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。③少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽起点。④他的乐府诗突破了传统乐府格律而极富创造,思想深沉含蓄,意境清新幽邃,语言容量大,节奏变化多,辞藻华美流畅,抒情淋漓尽致,并具有民歌特色。

答:

答案:①搭配不当,应在“鲍照”后加“的创作”三字;③成分赘余,应去掉“起点”。

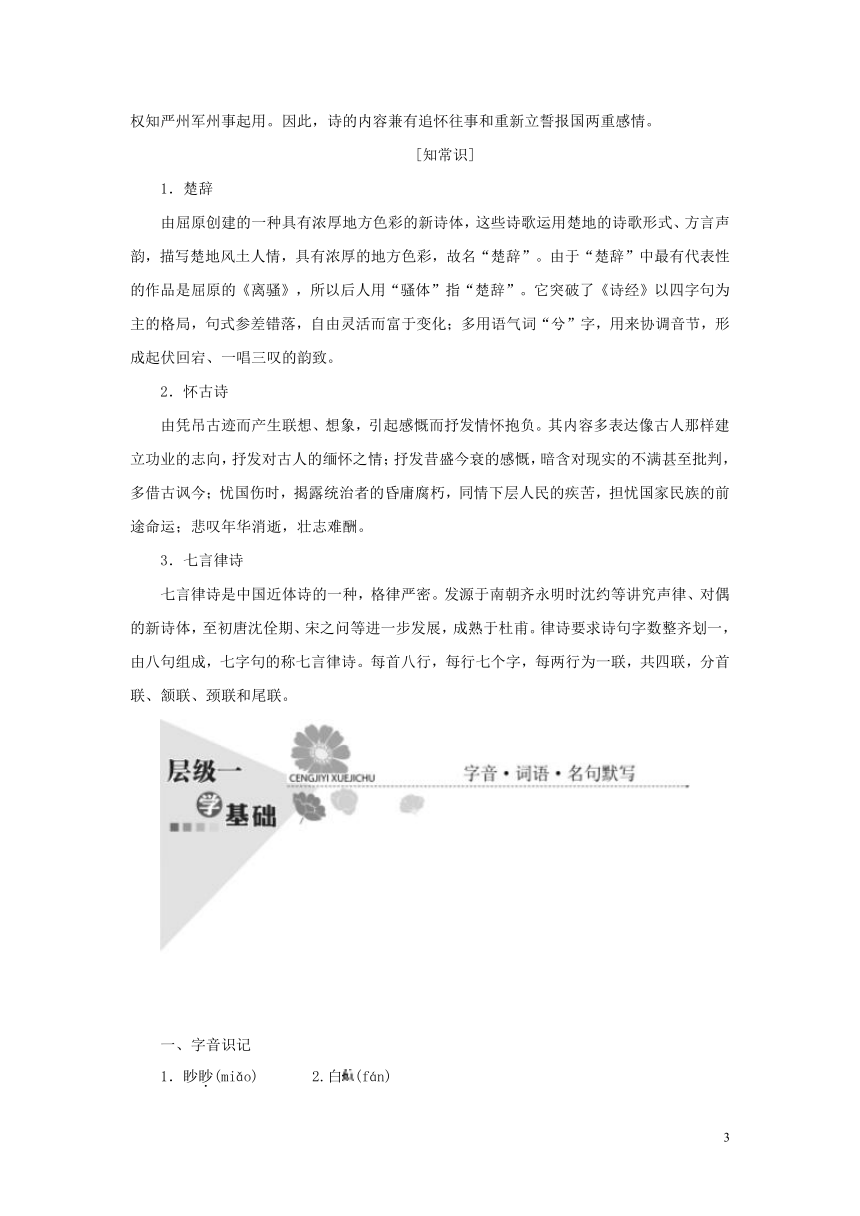

9.下图是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动标识,请结合构图要素,解读设计的精妙之处。要求语言简明,语句通顺。(6分)

答:

解析:解答此类题目,首先要注意标识的总体构成,如这个标识是由数字“70”的变形、长城的图形、和平鸽以及标识年代的数字构成。再就是根据总体构想,结合现实分析每一个构成要素的象征意义。

答案:该标识以数字“70”,时间“1945-2015”,和平鸽和构成“V”字形状的长城图案为设计元素。①数字“70”与时间“1945-2015”共同组成的标志性符号,衬以长城图案组成展现胜利的“V”字,体现了对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的庆祝,亦代表中华民族组成的钢铁长城,共同抗敌。②图案上方为五只象征和平与希望的和平鸽由远及近展翅飞翔,表现出对历史的纪念和对和平的向往,也象征五大洲人民团结一心,在血与火的洗礼后重生,携手前行,共创美好未来。飞翔的和平鸽也表达了全国各族人民在中国共产党的领导下,承载着中华民族伟大复兴的使命飞向未来。

[新课入门须知]

[知目标]

学习目标

考点提炼

知识

目标

1.了解屈原、鲍照、杜甫、陆游的生平、创作及相关文学常识

2.掌握诗歌中出现的文言词语和句式

3.了解灵动、沉郁、悲愤的诗词风格

鉴赏诗歌中的人物形象

能力

目标

学会鉴赏不同风格的诗词,并进行评价

情感

目标

体悟诗人在诗中寄寓的情感

[知作者]

1.《湘夫人》

屈原(前340年—前278年),名平,字原,战国末期楚国人。他是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”“辞赋之祖”。主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。他创作的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”,对后世诗歌产生了深远影响。

2.《拟行路难》(其四)

鲍照(约415-470),南朝宋文学家,与颜延之、谢灵运合称“元嘉三大家”。家世贫寒,文辞赡逸。长于乐府诗、七言诗,对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。代表作品:《芜城赋》《登大雷岸与妹书》等。

3.《蜀相》

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”,也常被称为“老杜”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。代表作品:《春望》《北征》《三吏》《三别》等。

4.《书愤》

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋爱国诗人。著有《剑南诗稿》《渭南文集》。陆游是一个高产的作家,其诗作今存9 000多首,内容丰富,主要表现渴望恢复祖国统一的爱国热情。代表作品:《游山西村》《关山月》《书愤》《临安春雨初霁》《十一月四日风雨大作》《卜算子》《诉衷情》《鹊桥仙》《钗头凤》等。

[知背景]

1.《湘夫人》

屈原曾经两次被放逐,在第二次被放逐的20年间,他最终修订完成了民间乐歌《九歌》。《九歌》是一组想象力十分丰富、文辞非常优美的抒情诗歌。其中《湘君》和《湘夫人》以舜帝与二妃的传说为题材,写出了“湘君”与“湘夫人”的深深爱恋和苦苦相思。传说尧帝将帝位禅让给舜,并且将自己的两个女儿娥皇、女英许与舜为妃。后来舜帝南巡安抚少数民族,死于苍梧,葬在九疑山。二妃因牵挂、思念舜帝,便南下潇湘千里寻夫。当她们得知丈夫已死,伤心的泪水洒落在竹丛中,竹叶为之尽斑(后世称之为斑竹,又称湘妃竹)。随后二妃也投水而死,化为湘水女神。

2.《拟行路难》(其四)

我国魏晋南北朝时期,实行门阀制度,主要由数十个大家族(士族)统治当时的社会,士族制度下的门阀士族特别是高级士族凭借门第出身就可做官,世世代代控制高级官职。他们造成“上品无寒门,下品无世族”的局面。门阀制度阻塞了寒士的进仕之路,他们即使才华横溢,也很难任高官。一些才高的寒士自然心怀不平,寒士的不平反映在文学作品中,就成为这个时期文学的一个特色。

3.《蜀相》

蜀汉章武元年(221年),刘备在成都称帝,国号汉,任命诸葛亮为丞相,“蜀相”的意思是蜀汉国的丞相,诗题“蜀相”,写的就是诸葛亮。杜甫虽然怀有“致君尧舜”的政治理想,但他仕途坎坷,抱负无法施展。他写《蜀相》这首诗时,安史之乱还没有平息。他目睹国势艰危,生灵涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,倍加敬重。

4.《书愤》

此诗作于孝宗淳熙十三年(1186)春,这时陆游退居于山阴家中,已是六十二岁的老人。从淳熙七年起,他罢官已六年,挂着一个空衔在故乡蛰居。直到作此诗时,才以朝奉大夫、权知严州军州事起用。因此,诗的内容兼有追怀往事和重新立誓报国两重感情。

[知常识]

1.楚辞

由屈原创建的一种具有浓厚地方色彩的新诗体,这些诗歌运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名“楚辞”。由于“楚辞”中最有代表性的作品是屈原的《离骚》,所以后人用“骚体”指“楚辞”。它突破了《诗经》以四字句为主的格局,句式参差错落,自由灵活而富于变化;多用语气词“兮”字,用来协调音节,形成起伏回宕、一唱三叹的韵致。

2.怀古诗

由凭吊古迹而产生联想、想象,引起感慨而抒发情怀抱负。其内容多表达像古人那样建立功业的志向,抒发对古人的缅怀之情;抒发昔盛今衰的感慨,暗含对现实的不满甚至批判,多借古讽今;忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运;悲叹年华消逝,壮志难酬。

3.七言律诗

七言律诗是中国近体诗的一种,格律严密。发源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新诗体,至初唐沈佺期、宋之问等进一步发展,成熟于杜甫。律诗要求诗句字数整齐划一,由八句组成,七字句的称七言律诗。每首八行,每行七个字,每两行为一联,共四联,分首联、颔联、颈联和尾联。

一、字音识记

1.眇眇(miǎo) 2.白(fán)

3.罾何为兮(zēng) 4.沅有芷兮(zhǐ)

5.芷葺兮(qì) 6.西澨(shì)

7.薜荔(bì lì) 8.擗蕙櫋(pǐ)

9.澧水(lǐ) 10.搴汀洲兮(qiān tīnɡ)

11.遗余褋兮(dié) 12.袅袅(niǎo)

13.潺湲(chán yuán) 14.酌酒(zhuó)

15.踯躅(zhí zhú) 16.柏森森(bǎi)

17.塞上(sài) 18.衰鬓(bìn)

19.伯仲(bó)

二、词语释义

1.帝子降兮北渚 渚:水边的浅滩

2.目眇眇兮愁予 眇眇:向远看的样子

3.袅袅兮秋风 袅袅:微风吹拂的样子

4.登白兮骋望 骋望:纵目远望

5.与佳期兮夕张 期:约会

6.鸟何萃兮中 萃:聚集

7.荒忽兮远望 荒忽:迷迷糊糊的样子

8.观流水兮潺湲 潺湲:水慢慢流动的样子

9.缭之兮杜衡 缭:缠绕

10.擗蕙櫋兮既张 擗:剖开

11.疏石兰兮为芳 疏:散布

12.合百草兮实庭 实:充满

13.九嶷缤兮并迎 缤:众多

14.搴汀洲兮杜若 搴:采摘

15.将以遗兮远者 以:用来

16.时不可兮骤得 骤:轻易,一下子

17.聊逍遥兮容与 聊:姑且

容与:从容自在的样子

18.泻水置平地 泻:倾、倒

19.人生亦有命 命:命运,命数

20.举杯断绝歌路难 断绝:停止

21.吞声踯躅不敢言 吞声:声将发又止

踯躅:徘徊不前

22.锦官城外柏森森 森森:树木茂盛繁密的样子

23.三顾频烦天下计 顾:拜访

24.两朝开济老臣心 开济:开创,扶助

25.中原北望气如山 气:豪情壮志

26.铁马秋风大散关 铁马:配有铁甲的战马

27.塞上长城空自许 塞上长城:比喻守边御敌的将领

28.出师一表真名世 名世:名传后世

29.千载谁堪伯仲间 伯仲:原是兄弟长幼次序,引申为衡量人物差等之意

三、名句默写

1.袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

2.登白兮骋望,与佳期兮夕张。

3.鸟何萃兮中,罾何为兮木上?

4.荒忽兮远望,观流水兮潺湲。

5.闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝。

6.荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂。

7.九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。

8.泻水置平地,各自东西南北流。

9.人生亦有命,安能行叹复坐愁?

10.酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

11.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

12.丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

13.映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

14.三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

15.出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

16.早岁那知世事艰,中原北望气如山。

17.楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

18.塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

19.出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

一、了解行文脉络

悲愤

二、把握文章主旨

1.《湘夫人》

这首优美的诗歌,主要写湘君求合于湘夫人,因思念深切、神情恍惚而产生种种幻觉,希望和绝望交织在一起,从而更显得他们的爱情缠绵哀怨、深挚执着。诗中对真挚爱情和美好生活的歌咏,反映了当时人民的真实感情和美好愿望,也渗透着诗人屈原执着追求理想的志向。

2.《拟行路难》(其四)

此诗是诗人的不平之鸣。诗人拈出“泻水流淌”这一自然现象作为比兴,引出对社会、人生的无限感慨,表达了诗人在不合理的社会制度下遭受压抑的激愤之情,对士族门阀制度的压迫表现出强烈的不满、痛苦和无奈。

3.《蜀相》

这是一首凭吊古迹、颂扬诸葛亮的咏史诗,脍炙人口,感人至深。作者借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和仰慕之情,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

4.《书愤》

本诗主要写了诗人回忆往事,自伤迟暮, 感慨世事多艰,奸人误国,以赞颂的口吻表达了对诸葛亮的仰慕之情,透露出诗人矢志恢复中原的爱国精神。

一、阅读《湘夫人》,思考并回答下列问题。

1.赏析名句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的妙处。

答:

提示:这两句纯属白描,表现出一种广阔而雄浑的景象。诗人捕捉到了一些最富于典型性的事物,并用轻灵的笔触写了出来。它点明了季节;写出了无穷的境界,那种秋水初涨、浩渺无边、一望无际的景象如在眼前;寄寓了情感,这种情感跟那种忧愁的情绪和寥落的自然景观是完全吻合的。

2.“鸟何萃兮中,罾何为兮木上?”这两句诗用了什么表现手法,其作用是什么?

答:

提示:用反常现象来比兴,突出了充溢于人物内心的失望与困惑,大有所求不得、徒劳无益的意味。

3.“沅有芷兮澧有兰”运用了什么修辞手法?其作用是什么?

答:

提示:比喻。“沅芷”“澧兰”都是以最好的香草比喻自己所恋慕的人。

4.作者在第三段一口气罗列了荷、荪、椒、桂、兰、辛夷、药、薜荔、蕙、石兰、芷、杜衡等十多种植物,说明了什么?

答:

提示:极力表现相会处的华美艳丽。目的在于以流光溢彩的外部环境来烘托和反映充溢于人物内心的欢乐和幸福,表现了湘君对湘夫人的执着和如海深情。

5.结合诗句,从景和情的关系角度分析诗歌的艺术特色。

答:

提示:这是典型的情景交融的诗作,诗人多处运用融情入景,以景染情的写法。比如,“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”这一凄清萧瑟的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

6.从文中看,湘君是个什么样的人?

提示:

诗句

形象

是个对爱情十分向往的人,他追求幸福而不得,思念湘夫人望而不见、遇而无缘

闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝

追求爱情,对爱情专一

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者

向往爱情

鸟何萃兮中,罾何为兮木上

爱而不见

7.本诗写湘君,寓含了作者怎样的思想感情?

提示:

诗句

思想感情

麋何食兮庭中?

蛟何为兮水裔

“麋鹿为什么在庭院里觅食?蛟龙为什么搁浅在水边?”言弃而不用,隐喻诗人自己不为楚王所知

搴汀洲兮杜若,

将以遗兮远者。

时不可兮骤得,

聊逍遥兮容与

“我在水中的绿洲采来杜若,要把它送给远方的恋人。欢乐的时光难以马上得到,我暂且从容自在地徘徊游逛。”期待被朝廷赏识,渴望返回朝廷

隐喻了诗人自己不为楚王所知、不能返回朝廷的不幸遭遇

鉴赏诗歌的人物形象

?知识解读

诗歌中的人物形象,有的指诗歌中塑造的人物形象。如《长恨歌》中的杨玉环的形象,诗人笔下的杨贵妃不仅是一个“回眸一笑百媚生”的倾国美人,而且是一个重情重义、忠贞不渝的可敬可佩的女子。有的指诗歌中的抒情主人公,即诗人自己。如《琵琶行》中“我”的形象,“我”是一个被贬江城、孤独苦闷、雅好音乐、同情下层劳动人民的诗人形象。

?答题方法

高考一般从以下几个方面考查:①把握形象的特征;②分析寓于形象中的作者的思想感情;③理解形象的典型意义。

(1)知人论世,关注背景

鉴赏诗歌中的人物形象,要关注作者、作品的时代背景和诗人的人生境遇,做到知人论世:或借诗歌以抒写怀才不遇、沉居下位之苦,或陈其离愁别绪、物是人非之感,或叙其命运无常、孤苦无助之难……正如我们所知杜甫是一位心系国家、具有强烈忧患意识的爱国诗人,在把握诗歌内容及形象时可以借助诗人这一情感特征及创作背景来进行鉴赏。

(2)把握方法,分析人物

把握诗歌中塑造人物形象的各种表达技巧,分析诗中抒情主人公的语言、神态、动作、心理、所处环境等,概括人物形象的特点或人物形象的意义。如王维《观猎》前两联:“风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。”首联以“劲”“鸣”起句,先声夺人;颔联以“疾”“轻”生动逼真地再现了奋力追击猎物的情形。勾画了一位英姿飒爽、意气风发的将军形象。

?答题模式

(1)明确诗中的形象是什么。

(2)形象的基本特征有哪些。

(3)形象的意义是什么(思想内容和观点态度)。

?典型例题

阅读下面两首宋诗,回答问题。

寻诗两绝句

陈与义

楚酒困人三日醉,园花经雨百般红。

无人画出陈居士①,亭角寻诗满袖风。

爱把山瓢②莫笑侬,愁时引睡有奇功。

醒来推户寻诗去,乔木峥嵘明月中。

[注] ①居士:文人雅士。②山瓢:天然粗陋的酒器。

诗中“陈居士”的形象特点是什么?请结合两首诗加以分析。

答:

解析:赏析诗歌中形象的特点,要结合诗中描写的人物行为进行分析,第一首诗中描写陈居士行为的有两句,“楚酒困人三日醉”和“亭角寻诗满袖风”;第二首诗中也有两句,“爱把山瓢莫笑侬”和“醒来推户寻诗去”。综合分析四句诗,可以发现陈居士有两个特点:一是爱喝酒,二是爱写诗。由此我们可以概括出陈居士的形象特点:行为洒脱,情趣高雅。

答案:特点:①行为洒脱,②情趣高雅。

二、阅读《拟行路难》(其四),思考并回答下列问题。

8.“吞声踯躅不敢言”一句中的“吞声”说明了什么?

答:

提示:到了嘴边却强忍不敢呼喊,说明社会政治的黑暗,残酷无情的统治,窒息着人们的灵魂。

9.第一、二句用了什么表现手法?说明了什么道理?

答:

提示:运用了比兴的表现手法。诗人拈出“泻水流淌”这一自然现象作为比兴,引出对社会人生的无限感慨。说明了像水依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

10.第三句写“人生亦有命”,从诗歌本身看,作者对“命”有怎样的看法?

答:

提示:第三句中“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者并没有直面人间的不平而去呐喊,而是以“人生亦有命”的宿命论观点来解释社会与人生的错位现象。这里表面上是认命了,实际上是对不公平的社会发出的愤怒控诉。

11.“心非木石岂无感”这个反问句,在表现诗人情感变化过程中起了什么作用?

答:

提示:“心非木石岂无感”一句,是诗人思想感情的大转折。上文中,以“人生亦有命”来宽慰,以不言愁来消愁,感情还能克制。到借酒浇愁,其结果是愁更愁,情感之流开始奔涌。到“心非木石岂无感”,感情沸腾,在这句达到了高潮。

三、阅读《蜀相》,思考并回答下列问题。

12.首联最生动传神的字是什么字?为什么?请具体分析。

答:

提示:最传神的字是“寻”字。

诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,地理不熟,环境生疏,所以才用了一个“寻”字。

这个“寻”字有着丰富的内涵,它有力地表现出诗人对诸葛亮的深沉的景仰和缅怀之情,并因人而及物,表明丞相祠堂是诗人渴望已久,很想瞻仰的地方。

13.首联两句对郁郁葱葱的翠柏的描写有什么作用?

答:

提示:①借“柏森森”写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉;②衬托诸葛亮的形象(象征诸葛亮的品格),表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

14.王国维说:“‘红杏枝头春意闹’,着一‘闹’字而境界全出。”(《人间词话》)参考此说,说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”这一联中,哪两个字与此诗的境界关系最为密切,为什么?

答:

提示:“自”“空”两字跟境界的关系最为密切。碧草映阶、黄鹂隔叶,本是一种赏心悦目的景象,然而用“自”“空”两字修饰,则所含之情就大有转折:阶前的草一到春天便是一片碧绿,年年如此,可它为谁而绿呢?隔叶的黄鹂叫得那么婉转动听,可有谁听呢?借此突出了诸葛武侯祠的寂寞、荒凉、凄清,由此自然使人生出“感物怀人之意”。

15.诗歌意在赞颂诸葛亮的功业,第三联为什么要写刘备“三顾频烦”?

答:

提示:写刘备是为了赞扬诸葛亮的雄才大略。因为刘备之所以不厌其烦地三顾茅庐,正是由于诸葛亮胸怀大计。另一方面,也暗含诗人有报国大志而无人理会的感伤。

16.颈联写诸葛亮的业绩,尾联写诸葛亮的遗恨。这两联写出了作者怀吊诸葛亮时产生的怎样的感慨?

答:

提示:一方面是仰慕诸葛亮非凡的才干和功业,有自叹不如的感慨,也有希望当朝能出现类似的英雄来平定天下的愿望;另一方面由诸葛亮“出师未捷身先死”,英雄功业难就联想到了自己壮志不伸、一生潦倒的人生际遇。

17.“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”中的“英雄”指什么人?

答:

提示:这“泪满襟”的英雄们中间,自然少不了作者,但却并非他一人。“长使”一词扩充了诗歌感染的范围,把普天之下、千百年来有志未遂的英雄人物全部包括在内。

四、阅读《书愤》,思考并回答下列问题。

18.《书愤》一诗的起句与结句好在哪里?

答:

提示:起句:“世事艰”暗指投降派把持朝政,为下文“空自许”作铺垫。从章法上点明了诗题中的“愤”字。结句:诗人以诸葛亮自况,悲愤而不绝望,把全诗感情推向高潮。

19.尾联化用诸葛亮的典故,诗人内心的情感与杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”有何不同?

答:

提示:《书愤》中的陆游以诸葛亮自况,借诸葛亮坚持北伐,虽“出师未捷身先死”,但终归名满天下,反衬了诗人至死不悔的北伐之志和报国无门的郁愤,对投降派进行了贬斥。《蜀相》尾联上承五、六句,表现出杜甫对诸葛亮献身精神的景仰和对自己壮志难酬的痛惜心情,抒发了报国无门的感伤。

20.如何理解“书愤”之“愤”?它包含哪些感情?

答:

提示:①义愤。首联写诗人早年激愤于金兵南侵,立志收复失地。颔联追述25年前的两次抗金胜仗。愤中有豪言壮志,有民族大义。②悲愤。颈联“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”,由于投降派的误国,国家依然蒙受大难,诗人壮志未酬,却年事已高。这一联抒发了诗人的沉痛、感伤之情。③悲怆中抱有期待。尾联“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”实际上是诗人以诸葛亮自况。诸葛亮在《出师表》中曾说过“北定中原”“兴复汉室”的话,诗人正是以此自勉。由此可见,《书愤》的基调虽然是壮志未酬所带来的悲愤,然而并不绝望,其中还蕴藏着豪壮的感情。

21.陆游诗作的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。本诗哪两句最能体现这个特点?试加以分析。

答:

提示:“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”最能体现这个特点。这两句诗集中描写宋军英勇抗金的战斗情景,表明南宋人民有力量保卫自己的国土,将诗人的恢复之志具体化。渡瓜洲击退金兵的进犯,大散关失而复得。

“楼船”“铁马”形象地概括了水、陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。“楼船”与“夜雪”、“铁马”与“秋风”,意象两两相合,便有两幅开阔、壮观的战场画卷。意象选取典型,形象地表明了作者的理想:他渴望北伐恢复中原,向往着火热的战斗生活。

22.这首诗运用了虚实相生的表现手法,试简要分析。

答:

提示:首联上句写实,回忆年轻时的天真单纯;下句以实写虚,“中原北望气如山”,用有形的“山”来形容无形的“气”,突出“气”的坚毅、豪迈、轩昂;颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大处、远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处、近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

《湘夫人》

1.融情入景,以景染情

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,这是融情于景、以景染情的手法。写景如画,仿佛一幅秋风图,湘江洞庭秋景如在目前,作者妙在以可见之水波、木叶,写出不可见之袅袅秋风,写风而有画意。《湘夫人》此二句之妙,还在以景写情。刘熙载云:“叙物以方情谓之赋,余谓《楚辞·九歌》最得诀。如‘袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下’,是写出‘目眇眇兮愁予’来;‘荒忽兮远望,观流水兮潺湲’,正是写出‘思公子兮未敢言’来,俱有‘目击道存,不可容声’之意。”

2.因情造景,象征寓意

“鸟何萃兮中,罾何为兮木上”“麋何食兮庭中?蛟何为兮水裔”四句,是因情造景、象征寓意。鸟不宿到树上而聚集在水草里,渔网不撒在水中而挂到树上,麋鹿不在草地上而跑进庭院里,蛟龙不潜在水底而爬到水边,这都不是真实存在的景象,而是假想的反常景象,是湘君在等不到湘夫人、心情越来越懊丧的情况下,对自身尴尬处境的自我比况。而反过来,这种反常景象在头脑中的出现,这种自我比况心理的发生,也充分体现出当时湘君的心情懊丧到何种程度。这样的景物描写,不是将情感融入现实景物,不是以景染情,而是通过象征、隐喻、暗示的途径来达到表现目的,特点鲜明,很有表现力,但一般只能用在某些特定情况之下。

《拟行路难》(其四)

1.跌宕起伏,心理曲折婉转

钟嵘《诗品》说鲍照“才秀人微,取湮当代”,此诗即是诗人的不平之鸣。诗中“泻水”四句言不当愁,接下去写借酒浇愁:“酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。”满怀的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?诗人击节高歌,唱起了凄怆的《行路难》。面对着如此不合理的现实,诗人“心非木石岂无感”,理的劝慰、酒的麻醉,难道就能使心如槁木吗?当然不能。全诗的感情在这句达到高潮。紧接着却是一个急转直下:“吞声踯躅不敢言。”诗情的跌宕,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状态表现得淋漓尽致!诗歌的情感时而压抑,时而奔放,将复杂的心路历程表现得曲折婉转。

2.语言近似口语,明白晓畅

全诗语言近似口语,晓畅流利,沉郁伤感,一唱三叠,叹之咏之,徘徊往复,尽情发泄。如“泻水置平地,各自东西南北流。人生亦有命,安能行叹复坐愁”几句话,诗人以极通俗的语言抒发了自己怀才不遇的愤懑之情。

《蜀相》

1.借景物描写,抒自己情怀

诗的前四句,描写祠堂之景,在描写中流露出同样是忠君爱国的杜甫对于诸葛亮的深切仰慕之情。首联两句,写祠堂之所在,不是交代地理位置,而是寄寓吊古的急切心情;颔联二句,写祠堂荒凉之景,借“自春色”“空好音”的叹息,流露出作者对诸葛亮的深沉悲痛之情。

2.艺术形式完美,表达方式多样

一、二句紧扣诗题,三、四句直承上文,五、六句推开一层,七、八句收束全诗,做到了“起、承、转、合”,形式完美。

3.语言具有概括力,用字富有表现力

颈联两句对诸葛亮的为人和一生功业作了高度概括,准确到位。杜甫的律诗对仗工整,用字精当传神,极富表现力,如诗中的“寻”“自”“空”等字,正如他自己所表白的那样,“晚节渐于诗律细”,“语不惊人死不休”。

《书愤》

1.感情复杂,起伏跌宕

这首诗紧紧扣住一个“愤”字,抒写出起伏跌宕的复杂感情,首联在激愤中又满怀豪情,颔联沉痛感伤,尾联在悲怆中又抱有期待。

2.对比手法,彰显主旨

这首诗运用对比手法,富有表现力,如昔年之壮举与今日之衰颓、“塞上长城”之理想与“世事多艰”之现实、诸葛亮之积极进取与南宋统治者之苟且偷安等对比。

3.用典明志,抒发情怀

这首诗在颈联和尾联中分别化用“塞上长城”“出师表”的典故,点明了诗人志向,表明诗人至死不忘恢复中原的愿望。

素材主题

爱 国

[课内·提炼]

爱国之心不变

陆游一生颠沛流离,被贬官几次,后又开始他的军旅生涯。他是一位爱国主义诗人,字里行间表达了他渴望收复中华的理想壮志,也表达了对当权派投降误国、打击爱国人士罪恶行径的强烈不满。 尽管诗人的理想一一落空,屡受打击,但他的爱国之心永远不变,救国之志依然如故。全诗的最后一句,通过赞扬诸葛亮平定中原的决心,抒发了自己仍要坚持早年的理想之情。

[课外·延伸]

1.回国搞科技

1955年初冬,刚刚冲破美国当局阻挠回到祖国的钱学森,来到哈尔滨军事工程学院参观。院长陈赓大将问他:“中国人能不能搞导弹?”钱学森说:“外国人能干的,中国人为什么不能干?难道中国人比外国人矮一截?”

就这一句话,决定了钱学森从事火箭、导弹和航天事业的生涯。他以其对中国火箭导弹技术、航天技术乃至整个国防高科技事业的奠基性贡献,为我军武器装备现代化建设写下了精彩绚丽的篇章。

2.名言警句

(1)位卑未敢忘忧国。——陆游

(2)爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己祖国的一种深厚的感情。——列宁

(3)人类最高的道德是什么?那就是爱国之心。——拿破仑

(4)科学没有国界,科学家却有国界。——巴甫洛夫

(5)谁不属于自己的祖国,那么他也就不属于人类。——别林斯基

[运用·点拨]

爱国是一种情怀,一种责任,更是一种精神。古往今来的爱国人士无不在用他们的作为宣誓着爱国情怀。不仅如此,他们更是身体力行来表达着。陆游至死不忘祖国的统一大业,杜甫渴望为了国家施展自己的抱负,钱学森为了祖国的科技事业,冲破重重阻挠回归到祖国。他们用自己的行动诠释了什么是爱国。

(时间:40分钟 分值:49分)

一、基础巩固(15分,选择题每小题3分)

1.对下列句子中加点词语的解释有误的一项是( )

A.目眇眇兮愁予 愁:使……发愁

袅袅兮秋风 袅袅:微风吹拂的样子

B.与佳期兮夕张 张:张设罗帐

观流水兮潺湲 潺湲:水慢慢流动的样子

C.中原北望气如山 气:气概,气势

两朝开济老臣心 济:扶助

D.塞上长城空自许 许:答应

泻水置平地 泻:倾、倒

解析:选D 许:称许,称赞。

2.下列句子中的“复”与例句中的用法和意思相同的一项是( )

例句:安能行叹复坐愁

A.更若役,复若赋,则何如 B.山重水复疑无路

C.有北面复匈奴之志 D.不敢复言为河伯娶妇

解析:选D 例句与D项中的“复”意思相同,都是副词,“又,再”的意思。A项,动词,恢复;B项,形容词,重复;C项,动词,报复。

3.对下列句子中加点词语言现象的分析不正确的一项是( )

A.目眇眇兮愁予(名词作动词,举目)

与佳期兮夕张(名词作动词,约会)

B.洞庭波兮木叶下(名词作动词,水波泛动)

荪壁兮紫坛(名词作动词,用荪草装饰;用紫贝筑)

C.桂栋兮兰橑(名词作动词,用桂树做;用兰草做)

辛夷楣兮药房(名词作动词,用辛夷做;用白芷装饰)

D.罔薜荔兮为帷(名词作动词,编织)

狼吞虎咽(名词作动词,像狼一样;像虎一样)

解析:选D “狼”“虎”的用法为名词作状语。

4.名句默写。(6分)

(1)酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

[《拟行路难(其四)》]

帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。(《湘夫人》)

(2)心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

[《拟行路难(其四)》]

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。(《湘夫人》)

(3)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。(《蜀相》)

正是江南好风景,落花时节又逢君。

(《江南逢李龟年》)

(4)出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。(《蜀相》)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(《登高》)

(5)塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(《书愤》)

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。(《临安春雨初霁》)

(6)出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!(《书愤》)

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(《游山西村》)

二、阅读鉴赏(24分)

5.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。(8分)

发 潭 州

杜 甫

夜醉长沙酒,晓行湘水春。

岸花飞送客,樯燕语留人。

贾傅才未有,褚公书绝伦。

名高前后事,回首一伤神。

(1)请概括诗中主人公的形象特点。(4分)

答:

(2)请于颔联或颈联中自选一联分析其表现手法。(4分)

答:

答案:(1)孤独(漂泊无依、辗转流徙)、怀才不遇(沦落天涯)、沉郁悲愤(忧国伤怀)的诗人形象。

(2)①颔联:借物抒情(拟人),诗人扬帆起航,环顾四周,只有岸上那飞舞的落花为之送行;船桅上呢喃作语的春燕,着意挽留着他,诗人赋予落花、飞燕以人的情感,反映了诗人辗转流徙、飘荡无依的深沉感喟。[或:渲染(烘托),诗人着意刻画那岸上为相送而飞舞的落花和船桅上为挽留他而呢喃作语的春燕,有力地渲染了悲凉冷落的气氛,烘托了他那深沉的寂寥凄楚的情感。]②颈联:用典抒情,诗人以才高招忌而被贬长沙的贾谊以及谏阻立武则天为皇后而被贬潭州的褚遂良自况,抒发了自己忠而见疑、贤而被谤、怀才不遇的感伤。[或:以虚写实(联想),诗人登舟而行,因身处湘地,很自然地想到西汉时才高被贬的贾谊,和初唐时忠贞谏君的褚遂良,以历史上的才人志士命运抒写此刻漂泊于此的自己,寄寓了作者忧愤感伤的情怀。]

6.阅读下面这首词,然后回答问题。(8分)

夜游宫记梦寄师伯浑[注]

陆 游

雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河:雁门西,青海际。 睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死。

[注] 师伯浑:陆游的友人。

(1)词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?(4分)

答:

(2)纵观全词,主要运用了什么艺术手法?(4分)

答:

答案:(1)相同点:都表现了诗人抗金报国、建功立业的爱国之志和壮志未酬、理想落空的伤感之情。 不同点:①词句抒发了对自己不被理解的慨叹,突出了烈士暮年壮心不已的心境。②诗句着重表达了诗人壮志未酬却已年老鬓衰的悲愤情怀。

(2)虚实结合。上片写的是梦境。一开头就渲染了一幅有声有色的关塞风光画面,中间突出一句点明这是梦游所在。下片写梦醒后的感想。一灯荧荧,斜月在窗,漏声滴断,周围一片死寂。冷落的环境,反衬出作者报国雄心的火焰却在熊熊燃烧。

7.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。(8分)

寄 黄 几 复①

黄庭坚

我居北海君南海,寄雁传书谢不能。

桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

持家但有四立壁,治病不蕲②三折肱③。

想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。

[注] ①此诗作于神宗元丰八年,其时诗人监德州(今属山东)德平镇。黄几复:诗人少时好友,时为广州四会县令。②蕲:求。③三折肱:古语有“三折肱,知为良医”的说法,这里是说黄几复政治经验丰富,可做大事。

(1)“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”被称为“奇语”,请从对比手法运用的角度进行简要赏析。(4分)

答:

(2)请结合诗的后四句,简要概括黄几复的形象特点。(4分)

答:

答案:(1)①“桃李春风”与“江湖夜雨”,一忆京城相聚之乐,一抒别后相思之苦,形成对比;②“一杯酒”与“十年灯”,一言欢会极其短促,一说漂泊极其漫长,形成对比;③通过对比,凸显了诗人对友人的思念之情。

(2)为官清廉、怀才不遇、好学不倦。

三、语言运用(10分)

8.下面的语段有两处语病,请你找出来并加以修改。(4分)

①鲍照以诗为主,今存204首。②《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、报国无门的愤懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。③少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽起点。④他的乐府诗突破了传统乐府格律而极富创造,思想深沉含蓄,意境清新幽邃,语言容量大,节奏变化多,辞藻华美流畅,抒情淋漓尽致,并具有民歌特色。

答:

答案:①搭配不当,应在“鲍照”后加“的创作”三字;③成分赘余,应去掉“起点”。

9.下图是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动标识,请结合构图要素,解读设计的精妙之处。要求语言简明,语句通顺。(6分)

答:

解析:解答此类题目,首先要注意标识的总体构成,如这个标识是由数字“70”的变形、长城的图形、和平鸽以及标识年代的数字构成。再就是根据总体构想,结合现实分析每一个构成要素的象征意义。

答案:该标识以数字“70”,时间“1945-2015”,和平鸽和构成“V”字形状的长城图案为设计元素。①数字“70”与时间“1945-2015”共同组成的标志性符号,衬以长城图案组成展现胜利的“V”字,体现了对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的庆祝,亦代表中华民族组成的钢铁长城,共同抗敌。②图案上方为五只象征和平与希望的和平鸽由远及近展翅飞翔,表现出对历史的纪念和对和平的向往,也象征五大洲人民团结一心,在血与火的洗礼后重生,携手前行,共创美好未来。飞翔的和平鸽也表达了全国各族人民在中国共产党的领导下,承载着中华民族伟大复兴的使命飞向未来。

同课章节目录