牛顿定律应用连接体专题

图片预览

文档简介

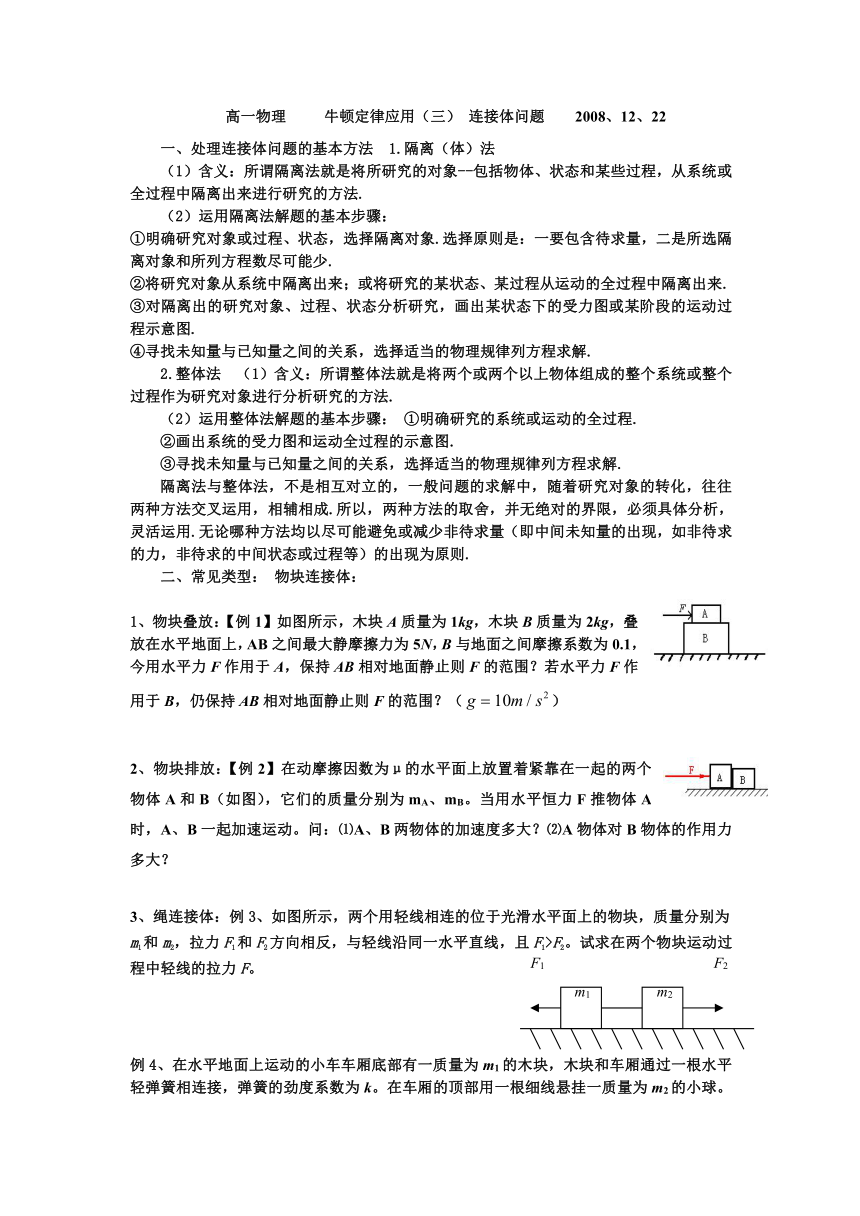

高一物理 牛顿定律应用(三) 连接体问题 2008、12、22

一、处理连接体问题的基本方法 1.隔离(体)法

(1)含义:所谓隔离法就是将所研究的对象--包括物体、状态和某些过程,从系统或全过程中隔离出来进行研究的方法.

(2)运用隔离法解题的基本步骤:

①明确研究对象或过程、状态,选择隔离对象.选择原则是:一要包含待求量,二是所选隔离对象和所列方程数尽可能少.

②将研究对象从系统中隔离出来;或将研究的某状态、某过程从运动的全过程中隔离出来.

③对隔离出的研究对象、过程、状态分析研究,画出某状态下的受力图或某阶段的运动过程示意图.

④寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解.

2.整体法 (1)含义:所谓整体法就是将两个或两个以上物体组成的整个系统或整个过程作为研究对象进行分析研究的方法.

(2)运用整体法解题的基本步骤: ①明确研究的系统或运动的全过程.

②画出系统的受力图和运动全过程的示意图.

③寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解.

隔离法与整体法,不是相互对立的,一般问题的求解中,随着研究对象的转化,往往两种方法交叉运用,相辅相成.所以,两种方法的取舍,并无绝对的界限,必须具体分析,灵活运用.无论哪种方法均以尽可能避免或减少非待求量(即中间未知量的出现,如非待求的力,非待求的中间状态或过程等)的出现为原则.

二、常见类型: 物块连接体:

1、物块叠放:【例1】如图所示,木块A质量为1kg,木块B质量为2kg,叠放在水平地面上,AB之间最大静摩擦力为5N,B与地面之间摩擦系数为0.1,今用水平力F作用于A,保持AB相对地面静止则F的范围?若水平力F作用于B,仍保持AB相对地面静止则F的范围?()

2、物块排放:【例2】在动摩擦因数为μ的水平面上放置着紧靠在一起的两个物体A和B(如图),它们的质量分别为mA、mB。当用水平恒力F推物体A时,A、B一起加速运动。问:⑴A、B两物体的加速度多大?⑵A物体对B物体的作用力多大?

3、绳连接体:例3、如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2,拉力F1和F2方向相反,与轻线沿同一水平直线,且F1>F2。试求在两个物块运动过程中轻线的拉力F。

例4、在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m1的木块,木块和车厢通过一根水平轻弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k。在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球。某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,在这段时间内木块与车厢也保持相对静止,如图所示。不计木块与车厢底部的摩擦力,则在这段时间内弹簧的形变量为( )

A. B.

C. D.

巩固训练:1、 如图所示,一个质量为M的物体放在光滑的水平桌面上,当用20N的力F通过细绳绕过定滑轮拉它时,产生2m/s2的加速度。现撤掉20 N拉力,而在细绳下端挂上重为20 N的物体m,如图所示,则物体的加速度为 m/s2;前、后两种情况下绳的张力分别为 、 ,(取g=10 m/s2)。

2、如图所示,在光滑水平面上,一个斜面被两个固定在地面上的小桩和挡住,然后在斜面上放一物体,下列说法正确的是 ( )

(A)若物体加速下滑,则受挤压(B)若物体减速下滑,则受挤压

(C)若物体匀速下滑,则受挤压 (D)若物体静止在斜面上,则受挤压

3.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为ml和m2的小球,当它们处于水平状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=600.两小球的质量比m2/m1为:( )

A./3 B./3 C./2 D./3

4.有一个直角支架AOB,AO是水平放置,表面粗糙.OB竖直向下,表面光滑.OA上套有小环P,OB套有小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可以忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡,如图所示.现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,那么移动后的平衡状态和原来的平衡状态相比较,AO杆对P的支持力FN和细绳上的拉力F的变化情况是:( )

A.FN不变,F变大 B.FN不变,F变小

C.FN变大,F变大 D.FN变大,F变小

5.如图所示,两个质量相同的物体1和2紧靠在一起,放在光滑水平桌面上,分别受到水平推力的作用,且,则1与2之间作用力大小为

A. B. C. D.

答案

常见类型:

1、02、(1)[F-u(mA+mB)]/(mA+mB)

(2) FmB/(mA+mB)

3、(1) (m2F1+m1F2)/(m1+m2)

(2) A

巩固练习:

1、a=5/3 20N 50/3N

2、A

3、A

4、B

5、C

F1

F2

m1

m2

m1

m2

θ

一、处理连接体问题的基本方法 1.隔离(体)法

(1)含义:所谓隔离法就是将所研究的对象--包括物体、状态和某些过程,从系统或全过程中隔离出来进行研究的方法.

(2)运用隔离法解题的基本步骤:

①明确研究对象或过程、状态,选择隔离对象.选择原则是:一要包含待求量,二是所选隔离对象和所列方程数尽可能少.

②将研究对象从系统中隔离出来;或将研究的某状态、某过程从运动的全过程中隔离出来.

③对隔离出的研究对象、过程、状态分析研究,画出某状态下的受力图或某阶段的运动过程示意图.

④寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解.

2.整体法 (1)含义:所谓整体法就是将两个或两个以上物体组成的整个系统或整个过程作为研究对象进行分析研究的方法.

(2)运用整体法解题的基本步骤: ①明确研究的系统或运动的全过程.

②画出系统的受力图和运动全过程的示意图.

③寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解.

隔离法与整体法,不是相互对立的,一般问题的求解中,随着研究对象的转化,往往两种方法交叉运用,相辅相成.所以,两种方法的取舍,并无绝对的界限,必须具体分析,灵活运用.无论哪种方法均以尽可能避免或减少非待求量(即中间未知量的出现,如非待求的力,非待求的中间状态或过程等)的出现为原则.

二、常见类型: 物块连接体:

1、物块叠放:【例1】如图所示,木块A质量为1kg,木块B质量为2kg,叠放在水平地面上,AB之间最大静摩擦力为5N,B与地面之间摩擦系数为0.1,今用水平力F作用于A,保持AB相对地面静止则F的范围?若水平力F作用于B,仍保持AB相对地面静止则F的范围?()

2、物块排放:【例2】在动摩擦因数为μ的水平面上放置着紧靠在一起的两个物体A和B(如图),它们的质量分别为mA、mB。当用水平恒力F推物体A时,A、B一起加速运动。问:⑴A、B两物体的加速度多大?⑵A物体对B物体的作用力多大?

3、绳连接体:例3、如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2,拉力F1和F2方向相反,与轻线沿同一水平直线,且F1>F2。试求在两个物块运动过程中轻线的拉力F。

例4、在水平地面上运动的小车车厢底部有一质量为m1的木块,木块和车厢通过一根水平轻弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k。在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球。某段时间内发现细线与竖直方向的夹角为θ,在这段时间内木块与车厢也保持相对静止,如图所示。不计木块与车厢底部的摩擦力,则在这段时间内弹簧的形变量为( )

A. B.

C. D.

巩固训练:1、 如图所示,一个质量为M的物体放在光滑的水平桌面上,当用20N的力F通过细绳绕过定滑轮拉它时,产生2m/s2的加速度。现撤掉20 N拉力,而在细绳下端挂上重为20 N的物体m,如图所示,则物体的加速度为 m/s2;前、后两种情况下绳的张力分别为 、 ,(取g=10 m/s2)。

2、如图所示,在光滑水平面上,一个斜面被两个固定在地面上的小桩和挡住,然后在斜面上放一物体,下列说法正确的是 ( )

(A)若物体加速下滑,则受挤压(B)若物体减速下滑,则受挤压

(C)若物体匀速下滑,则受挤压 (D)若物体静止在斜面上,则受挤压

3.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为ml和m2的小球,当它们处于水平状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=600.两小球的质量比m2/m1为:( )

A./3 B./3 C./2 D./3

4.有一个直角支架AOB,AO是水平放置,表面粗糙.OB竖直向下,表面光滑.OA上套有小环P,OB套有小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可以忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡,如图所示.现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,那么移动后的平衡状态和原来的平衡状态相比较,AO杆对P的支持力FN和细绳上的拉力F的变化情况是:( )

A.FN不变,F变大 B.FN不变,F变小

C.FN变大,F变大 D.FN变大,F变小

5.如图所示,两个质量相同的物体1和2紧靠在一起,放在光滑水平桌面上,分别受到水平推力的作用,且,则1与2之间作用力大小为

A. B. C. D.

答案

常见类型:

1、0

(2) FmB/(mA+mB)

3、(1) (m2F1+m1F2)/(m1+m2)

(2) A

巩固练习:

1、a=5/3 20N 50/3N

2、A

3、A

4、B

5、C

F1

F2

m1

m2

m1

m2

θ

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)