物理:第十章力和运动全章教案(苏科版八年级下)

文档属性

| 名称 | 物理:第十章力和运动全章教案(苏科版八年级下) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 23.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2010-01-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第十章力和运动

一、物体的浮与沉

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、知道浸在液体中的物体的浮沉由它受到的重力和浮力共同决定的。

⑵、知道物体浸没在液体中可能出现的状态。

⑶、理解物体浮沉的条件。

⑷、了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用。

2、过程与方法:

⑴、通过学生活动的和交流,寻找并发现使物体上浮或下沉的具体方法。

⑵、经历探究浮沉条件的过程,培养学生分析和概括能力。

⑶、通过对条件的应用,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3、情感、态度与价值观:

⑴、在科学活动与实践研究的进程中,感受研究问题的方法,激发思考物理问题的研究积极性。

⑵、通过阅读“打捞中山舰”,激发学生的民族自豪感,激发其爱国主义情感。

⑶、通过如实记录数据,培养学生尊重事实的科学态度。

二、设计思路:

先通过学生活动,让学生体会可以改变物体所受重力或浮力的大小来控制浮沉,为“探究物体浮沉条件”明确探究方向,然后通过实验探究,得出物体浮沉条件,并推导分析出密度关系,最后分析总结浮沉条件的应用。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:物体浮沉条件。

施教策略:利用好实验,边实验,边观察,边记录,边分析,边总结。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:物体浮沉条件与平均密度关系的推导。

突破策略:利用F浮=ρ液gV排和G物=ρ物gV物以及V排与V物的关系进行推导。

四、教学资源:

橡皮泥、苹果、蜡烛、弹簧测力计、量筒、水、小瓶、配重物、浮沉子。

五、教学设计:

引入新课:可由节前引言引入物体的浮沉问题,导入本节课。(二)新授内容:1、活动10.1:通过活动“怎样使下沉物体浮起来?怎样使漂浮物体沉下去?”并思考自己的做法实际上改变了什么力?是如何改变的?让学生体会可以改变物体所受重力或浮力的大小来控制浮沉,为“探究物体浮沉条件”明确探究方向。2、探究物体浮沉条件:演示实验“图10-1”:先多放点配重物,测出重力,然后将瓶子浸没水中,测出V排,计算出浮力,观察浮沉,比较重力与浮力的大小关系。减少配重(使之浸没后上浮),测出重力,观察上浮现象,比较力的大小。待物体静止漂浮时,测出V排,算出浮力,比较力的大小。④若能恰好调至悬浮,则更好。记录数据,并由实验数据总结物体浮沉条件,指出漂浮、悬浮、沉底(三种静态)和上浮、下沉(两种动态)时浮力与重力的关系,说明漂浮、沉底分别是上浮、下沉的最终状态。讲解悬浮时要指出物体处于自由状态,而不是单纯的全部浸没就叫悬浮。(3)利用浮沉条件推导出对于实心物体应该满足的密度关系,结合习题练习。例:一个均匀的实心小球悬浮在液体中,如果把小球截成大小不等的两块,再放入该液体中,则( )A、两部分都上浮 B、两部分都悬浮C、体积大的上浮,体积小的下沉 D、体积大的下沉,体积小的上浮3、讲授“浮沉条件的应用”:演示“浮沉子”在水中的上浮、下沉,说明潜水艇的工作原理:靠改变自身重力来实现浮沉。分析气球、飞艇的工作原理:靠改变自身体积来实现浮沉。补充有关密度计的原理和使用。原理:漂浮条件。使用:能判断不同液体密度大小,并知道分析方法。三、复习小结: 复备与点评

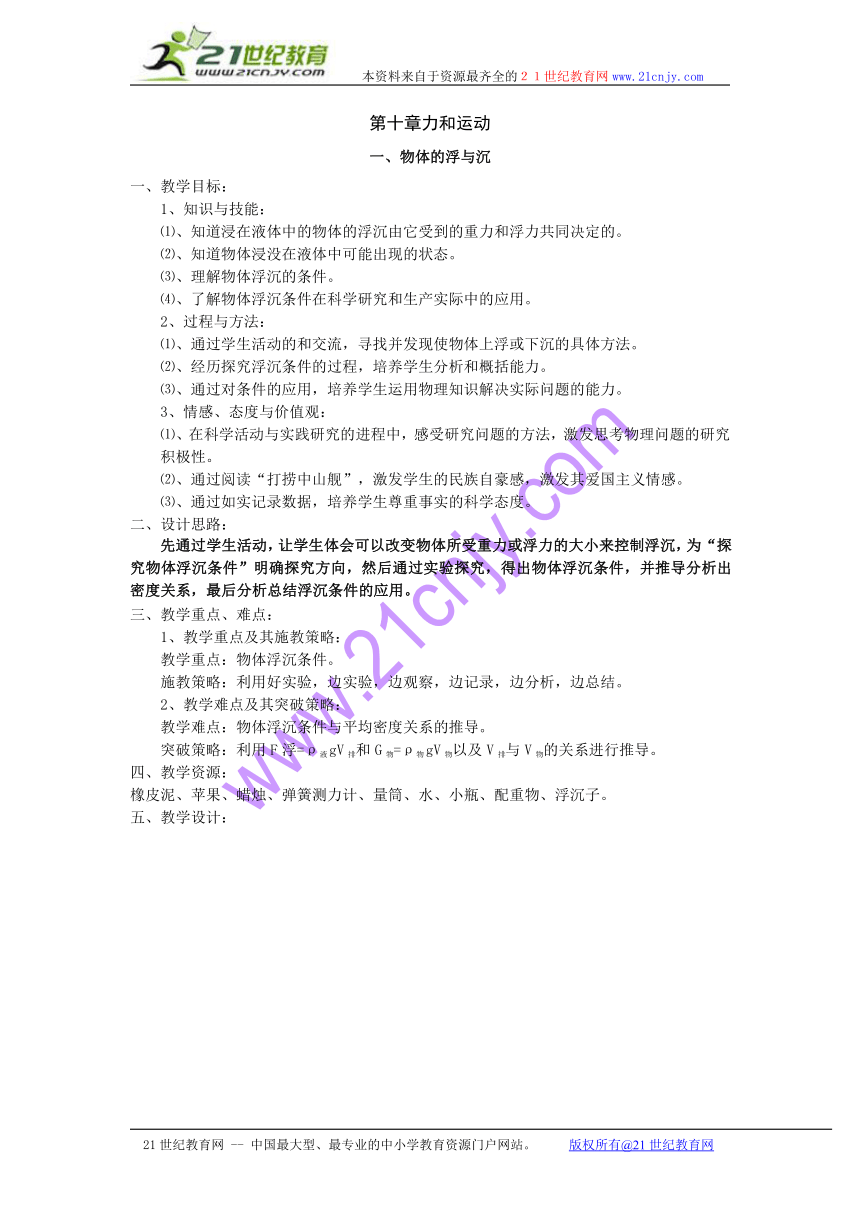

六、板书设计:

一、物体的浮与沉

物体的浮沉条件: 实心物体漂浮(静) F浮=G物 ρ物<ρ液上浮(动) F浮>G物 悬浮(静) F浮=G物 ρ物=ρ液 下沉(动) F浮<G物ρ物>ρ液沉底(静) F浮+N=G物 浮沉条件的运用:潜水艇:靠改变自身重力来实现浮沉。气球、飞艇:靠改变自身体积来实现浮沉。

教后反思:

二、二力平衡

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、了解平衡状态和平衡力,知道最简单的平衡是二力平衡。

⑵、理解二力平衡的条件。

⑶、了解二力平衡条件在生产和生活中的运用。

2、过程与方法:

⑴、通过观察与思考,培养学生对生活中信息的收集、处理能力。

⑵、通过二力平衡条件的实验探究,体验科学探究的过程。

3、情感、态度与价值观:

⑴、在探究过程中,培养主动与他人合作的精神。

⑵、积极参与活动设计与探究,在交流与讨论中养成善于思考、勇于探索的学习习惯。

⑶、通过观察生活中的平衡现象,初步领略自然现象中的美妙与和谐,培养对大自然的亲近热爱,和谐相处的情感。

二、设计思路:

首先通过举例、看图介绍平衡状态、平衡力、二力平衡的概念,再通过实验探究二力平衡的条件,实验时可采取原来平衡进行破坏,由什么原因导致不平衡来得到若要平衡应该怎么样,得出二力平衡条件,再通过实验、举例分析得出物体受平衡力或非平衡力作用时的运动状态。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:二力平衡条件

施教策略:采取原来平衡进行破坏,由什么原因导致不平衡来得到若要平衡应该怎么样,得出二力平衡条件,

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:物体受非平衡力作用时怎样运动?

突破策略:复习力的作用效果,先弄明白怎样就叫运动状态改变,再通过举例分析得出。

四、教学资源:

铁架台(两个)、定滑轮(两个)、钩码、细线、小卡片、剪刀。

复习引入:举例或看图10-8,引出平衡的话题,从而引入新课。 复备与点评

五、教学设计:

(二)新授内容:1、看图10-8,四幅图片中的物体处于什么状态?分别受哪些力的作用?总结:(1)平衡状态:物体在几个力作用下处于静止或匀速直线运动状态。(2)平衡力:使物体处于平衡状态的几个力。(3)二力平衡:物体在两个力的作用下处于平衡状态。探究二力平衡的条件:(1)复习:力的三要素是什么?(2)实验中所用小卡片重力要小,可忽略。进行实验,直接给出平衡时的状态,由小卡片的静止说明它处于平衡状态,则受到的两边拉力是平衡的。分别破坏平衡条件,如:改变某一边的拉力大小;不反向;不共线;把卡片剪断。每次只改变一条,由卡片的不能保持静止推得二力平衡条件,具体解释每个条件的含义,强调缺一不可。练习:判断是否二力平衡:A B C②灯吊在天花板上,若不计电线重,以下力中属于平衡力的是 ( ) 天花板对电线的拉力和电线对天花板的拉力B、电灯对电线的拉力和电线对电灯的拉力 C、电线对电灯的拉力和电灯受到的重力 D、电灯对电线的拉力和电灯受到的重力强调:主要利用“同体”条件进行判断,再结合方向等其它条件。举例:静止的汽车受哪些力的作用?分析补充得出:物体受平衡力作用时,能保持静止或匀速直线运动状态。强调:“或”是指两者之一,“保持”说明不是瞬间状态。复习漂浮、悬浮条件,指出浮力等于重力的原因。演示:手拿粉笔头静止,松手,观察粉笔头的运动。分析:不计空气阻力,在松手后粉笔头受什么力的作用?(2)粉笔头的状态发生了怎样的改变?(由静止变为运动,由慢变快)

(3)指出运动状态改变的几种形式:静止到运动;运动到静止;快到慢;慢到快;运动方向改变。讲授非平衡力概念:只受一个力作用,或受两个力但不满足二力平衡条件。小结:物体受非平衡力作用时,运动状态是改变的。读一读:潜水艇的浮与沉。6、小结与练习:“WWW”

六、板书设计:

二、二力平衡

三个概念:(1)平衡状态:物体在几个力作用下处于静止或匀速直线运动状态。(2)平衡力:使物体处于平衡状态的几个力。(3)二力平衡:物体在两个力的作用下处于平衡状态。 二力平衡的条件:(1)同体:作用在同一物体上。(2)等值:大小相等。反向:方向相反。共线:作用在同一直线上。3、物体受平衡力作用时,能保持静止或匀速直线运动状态。 4、非平衡力:(1)只受一个力作用,或受两个力但不满足二力平衡条件。(2)物体受非平衡力作用时,运动状态是改变的。

教后反思:

三、力和运动的关系(第1课时)

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、了解物体运动状态变化的原因。

⑵、实验探究阻力对物体运动的影响,经过分析、归纳和推理建立牛顿第一定律。

⑶、理解牛顿第一定律。

2、过程与方法:

⑴、经历“探究阻力对物体运动的影响”的实验过程,体会研究物理问题的科学方法和过程。

⑵、主动参与实验活动并观察实验中的现象,积极开展思维活动,会根据现象进行合理的分析、猜想、推理与总结,初步培养学生的推理能力和使学生掌握科学的思维方法。

3、情感、态度与价值观:

⑴、通过实验,体验探究过程,激发学生主动学习的兴趣。

⑵、培养学生尊重客观事实和自然规律的科学态度,不迷信权威。

二、设计思路:

通过实验并结合逐渐推进式的层层分析,由现象得出结论,再运用推理的方法得出推论,最后得出牛顿第一定律,对牛顿第一定律的内容作出解释,加深学生的理解。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:斜面小车实验的条件、现象、结论和推论。

施教策略:实验要分析细致,层层推进,符合学生的认识过程,便于理解和记忆。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:牛顿第一定律的理解。

突破策略:在做好实验得出推论的基础上,介绍伽俐略、笛卡尔的研究成果,再给出牛顿的补充,完成内容教学,还要通过分析加深理解。

四、教学资源:

斜面、小车、毛巾、纸板、玻璃。

五、教学设计:

(一)复习引入:二力平衡的条件是什么?物体受平衡力作用时怎样运动?物体受非平衡力作用时怎样运动? 复备与点评

(二)新授内容:1、实验探究阻力对物体运动的影响:①引导:扔出去的小球,在地面上可以继续滚一段距离,要是在冰面上,滚动的距离会怎样?引出探究“运动距离远近与摩擦力关系”的问题。②运动距离的远近还跟什么因素有关?(原来速度)那要想研究与摩擦力的关系,该怎么做?运用控制变量法设计实验。③介绍斜面小车实验,问:如何才能使小车到达水平面时的速度相同?(同一斜面、同一高度)④演示小车从同一高度滑下,观察在毛巾面、木板面、玻璃面上的前进情况,记录到表格中。⑤对现象和数据的分析、总结:(1)小车逐渐停下来,是因为什么?(受到摩擦力作用)(2)三个面上,小车受到的摩擦力有什么不同?(毛巾面摩擦力最大,玻璃面摩擦力最小)(3)运动距离远近不同,说明了什么?你能得到什么结论?可以从路程或速度上概括:小车受到的摩擦力越小,运动的路程越长; 或:小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢。在得出结论的基础上提问:假如平面绝对光滑,即不受摩擦力,你觉得会出现什么情况?推理得出:如果不受到摩擦力作用,小车的运动速度将保持不变,一直运动下去。指出:这能否通过实验证明?为什么?那这是运用了什么方法得到的结论?(实验结合推理)介绍伽俐略、笛卡尔的研究成果,指出牛顿对前人结论的补充,给出牛顿第一定律的内容:一切物体在没有受到力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。强调:“一切物体”的含义。“或”是指其中一种,到底是哪一种,取决于物体原来的状态。

4、总结: 非平衡力 运动状态改变 受力 平衡力 匀速直线运动 物体 不受力 静止状态 归纳出:力是改变物体运动状态的原因。三、小结、练习:“WWW”

六、板书设计:

三、力和运动的关系

实验:(1)现象:(2)结论:小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢。(3)推论:如果不受到摩擦力作用,小车的运动速度将保持不变,一直运动下去。 牛顿第一定律:一切物体在没有受到力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。 非平衡力 运动状态改变 受力 平衡力 匀速直线运动 物体 不受力 静止状态3、力是改变物体运动状态的原因。

教后反思:

三、力和运动的关系(第2课时)

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、通过观察和归纳建立惯性概念。

⑵、理解惯性现象,知道惯性定律与惯性的区别。

⑶、能解释日常生活中的惯性现象。

2、过程与方法:

解释生活中的惯性现象时,进行物理语言表达能力的训练。

3、情感、态度与价值观:

⑴、结合生活实践,经历观察与思考的过程,感悟生活中力与运动关系的存在。

⑵、激发学习与探究物理规律的欲望和动力。

二、设计思路:

通过复习前面内容和演示惯性实验,建立惯性概念,通过对惯性现象的分析理解惯性是物体的一种固有属性,结合实例讲解解释惯性现象的一般方法,再联系实际解释具体的惯性现象,使学生学会如何解释惯性现象,以实际生活中的交通事故说明惯性有害的一面,体现“学习的目的在于应用”这一新课程理念。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:惯性概念、惯性现象的解释。

施教策略:惯性现象的解释,教师可结合实例讲解,给出具体方法,再通过练习巩固,达到会运用方法解释现象的目的。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:惯性概念。

突破策略:主要通过对前面知识的分析和观察分析建立惯性概念,通过举例加深理解。

四、教学资源:

象棋子、尺、水杯、水、鸡蛋、硬纸片

复习:1.牛顿第一定律的内容是什么?2.原来静止的物体,不受外力时将保持什么状态?3.原来运动的物体,不受外力时将保持什么状态?新授内容:1、惯性: 复备与点评

五、教学设计:

(1)从牛顿第一定律知道,原来静止的物体,不受外力时将保持静止状态;原来运动的物体,不受外力时将以原来的速度大小做匀速直线运动。也就是说,物体具有保持原来的运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。(2)用“惰性”比喻“惯性”。我们也可以通俗地用物体有一种“习惯性”或叫“惰性”来理解“惯性”。就是说,一切物体都有一种“惰性”,这种“惰性”的表现就是不愿意改变原来的运动状态。只要不受到外界力的作用,它就保持原来的运动状态,除非有外力作用于它,才能迫使它改变原来的运动状态,即使在外力迫使下运动状态改变了,但这种“惰性”依然存在。(3)惯性是物体的一种固有属性(任何物体,在任何时候、任何条件下都具有惯性),惯性不能说“受到”,应该说“具有”。提问:我们能否将一辆运动的自行车很快地拽停下来?我们又能否将一列以相同速度运动的火车很快地拽停下来?分析得出:惯性只与质量有关,它反映了物体运动状态改变的难易程度。(4)比较惯性与惯性定律的联系与区别。惯性是物体的一种性质,不是一种力,不能作为力来分析,也不能和力进行比较;惯性定律是指物体在一定条件下由于惯性而表现出的运动规律。2、惯性现象:演示实验:打棋子;打纸片鸡蛋落入杯中。活动:笔帽放在纸条上,突然抽掉纸条,笔帽不动。举例:刹车前倾;启动后倒。结合例子讲解解释惯性现象的一般步骤:研究对象(与之有关联的物体)原来处于什么状态。在外力作用下,物体(或与之有关联的物体)运动状态发生了怎样的改变。研究对象由于惯性要保持怎样的运动状态,出现什么结果。刹车时人向前倾的解释:人原来处于运动状态,当刹车时,人的脚在摩擦力作用下由运动变为静止,而人的身体由于惯性要保持原来的运动状态,所以人向前倾倒。学生结合步骤解释惯性现象,教师纠正补充:斧头松了撞击变紧。人跑时被石头绊倒。 (4)列举实际生活中的交通事故说明惯性有害的一面。(三)小结与练习:“WWW”

六、板书设计:

三、力和运动的关系

惯性:(1)物体具有保持原来的运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。(2)惯性是物体的一种固有属性,只与质量有关。 解解释惯性现象的一般步骤:(1)研究对象(与之有关联的物体)原来处于什么状态。(2)在外力作用下,物体(或与之有关联的物体)运动状态发生了怎样的改变。(3)研究对象由于惯性要保持怎样的运动状态,出现什么结果。 例:刹车时人向前倾人原来处于运动状态,当刹车时,人的脚在摩擦力作用下由运动变为静止,而人的身体由于惯性要保持原来的运动状态,所以人向前倾倒。

教后反思:

实验装置示意图

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第十章力和运动

一、物体的浮与沉

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、知道浸在液体中的物体的浮沉由它受到的重力和浮力共同决定的。

⑵、知道物体浸没在液体中可能出现的状态。

⑶、理解物体浮沉的条件。

⑷、了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用。

2、过程与方法:

⑴、通过学生活动的和交流,寻找并发现使物体上浮或下沉的具体方法。

⑵、经历探究浮沉条件的过程,培养学生分析和概括能力。

⑶、通过对条件的应用,培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3、情感、态度与价值观:

⑴、在科学活动与实践研究的进程中,感受研究问题的方法,激发思考物理问题的研究积极性。

⑵、通过阅读“打捞中山舰”,激发学生的民族自豪感,激发其爱国主义情感。

⑶、通过如实记录数据,培养学生尊重事实的科学态度。

二、设计思路:

先通过学生活动,让学生体会可以改变物体所受重力或浮力的大小来控制浮沉,为“探究物体浮沉条件”明确探究方向,然后通过实验探究,得出物体浮沉条件,并推导分析出密度关系,最后分析总结浮沉条件的应用。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:物体浮沉条件。

施教策略:利用好实验,边实验,边观察,边记录,边分析,边总结。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:物体浮沉条件与平均密度关系的推导。

突破策略:利用F浮=ρ液gV排和G物=ρ物gV物以及V排与V物的关系进行推导。

四、教学资源:

橡皮泥、苹果、蜡烛、弹簧测力计、量筒、水、小瓶、配重物、浮沉子。

五、教学设计:

引入新课:可由节前引言引入物体的浮沉问题,导入本节课。(二)新授内容:1、活动10.1:通过活动“怎样使下沉物体浮起来?怎样使漂浮物体沉下去?”并思考自己的做法实际上改变了什么力?是如何改变的?让学生体会可以改变物体所受重力或浮力的大小来控制浮沉,为“探究物体浮沉条件”明确探究方向。2、探究物体浮沉条件:演示实验“图10-1”:先多放点配重物,测出重力,然后将瓶子浸没水中,测出V排,计算出浮力,观察浮沉,比较重力与浮力的大小关系。减少配重(使之浸没后上浮),测出重力,观察上浮现象,比较力的大小。待物体静止漂浮时,测出V排,算出浮力,比较力的大小。④若能恰好调至悬浮,则更好。记录数据,并由实验数据总结物体浮沉条件,指出漂浮、悬浮、沉底(三种静态)和上浮、下沉(两种动态)时浮力与重力的关系,说明漂浮、沉底分别是上浮、下沉的最终状态。讲解悬浮时要指出物体处于自由状态,而不是单纯的全部浸没就叫悬浮。(3)利用浮沉条件推导出对于实心物体应该满足的密度关系,结合习题练习。例:一个均匀的实心小球悬浮在液体中,如果把小球截成大小不等的两块,再放入该液体中,则( )A、两部分都上浮 B、两部分都悬浮C、体积大的上浮,体积小的下沉 D、体积大的下沉,体积小的上浮3、讲授“浮沉条件的应用”:演示“浮沉子”在水中的上浮、下沉,说明潜水艇的工作原理:靠改变自身重力来实现浮沉。分析气球、飞艇的工作原理:靠改变自身体积来实现浮沉。补充有关密度计的原理和使用。原理:漂浮条件。使用:能判断不同液体密度大小,并知道分析方法。三、复习小结: 复备与点评

六、板书设计:

一、物体的浮与沉

物体的浮沉条件: 实心物体漂浮(静) F浮=G物 ρ物<ρ液上浮(动) F浮>G物 悬浮(静) F浮=G物 ρ物=ρ液 下沉(动) F浮<G物ρ物>ρ液沉底(静) F浮+N=G物 浮沉条件的运用:潜水艇:靠改变自身重力来实现浮沉。气球、飞艇:靠改变自身体积来实现浮沉。

教后反思:

二、二力平衡

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、了解平衡状态和平衡力,知道最简单的平衡是二力平衡。

⑵、理解二力平衡的条件。

⑶、了解二力平衡条件在生产和生活中的运用。

2、过程与方法:

⑴、通过观察与思考,培养学生对生活中信息的收集、处理能力。

⑵、通过二力平衡条件的实验探究,体验科学探究的过程。

3、情感、态度与价值观:

⑴、在探究过程中,培养主动与他人合作的精神。

⑵、积极参与活动设计与探究,在交流与讨论中养成善于思考、勇于探索的学习习惯。

⑶、通过观察生活中的平衡现象,初步领略自然现象中的美妙与和谐,培养对大自然的亲近热爱,和谐相处的情感。

二、设计思路:

首先通过举例、看图介绍平衡状态、平衡力、二力平衡的概念,再通过实验探究二力平衡的条件,实验时可采取原来平衡进行破坏,由什么原因导致不平衡来得到若要平衡应该怎么样,得出二力平衡条件,再通过实验、举例分析得出物体受平衡力或非平衡力作用时的运动状态。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:二力平衡条件

施教策略:采取原来平衡进行破坏,由什么原因导致不平衡来得到若要平衡应该怎么样,得出二力平衡条件,

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:物体受非平衡力作用时怎样运动?

突破策略:复习力的作用效果,先弄明白怎样就叫运动状态改变,再通过举例分析得出。

四、教学资源:

铁架台(两个)、定滑轮(两个)、钩码、细线、小卡片、剪刀。

复习引入:举例或看图10-8,引出平衡的话题,从而引入新课。 复备与点评

五、教学设计:

(二)新授内容:1、看图10-8,四幅图片中的物体处于什么状态?分别受哪些力的作用?总结:(1)平衡状态:物体在几个力作用下处于静止或匀速直线运动状态。(2)平衡力:使物体处于平衡状态的几个力。(3)二力平衡:物体在两个力的作用下处于平衡状态。探究二力平衡的条件:(1)复习:力的三要素是什么?(2)实验中所用小卡片重力要小,可忽略。进行实验,直接给出平衡时的状态,由小卡片的静止说明它处于平衡状态,则受到的两边拉力是平衡的。分别破坏平衡条件,如:改变某一边的拉力大小;不反向;不共线;把卡片剪断。每次只改变一条,由卡片的不能保持静止推得二力平衡条件,具体解释每个条件的含义,强调缺一不可。练习:判断是否二力平衡:A B C②灯吊在天花板上,若不计电线重,以下力中属于平衡力的是 ( ) 天花板对电线的拉力和电线对天花板的拉力B、电灯对电线的拉力和电线对电灯的拉力 C、电线对电灯的拉力和电灯受到的重力 D、电灯对电线的拉力和电灯受到的重力强调:主要利用“同体”条件进行判断,再结合方向等其它条件。举例:静止的汽车受哪些力的作用?分析补充得出:物体受平衡力作用时,能保持静止或匀速直线运动状态。强调:“或”是指两者之一,“保持”说明不是瞬间状态。复习漂浮、悬浮条件,指出浮力等于重力的原因。演示:手拿粉笔头静止,松手,观察粉笔头的运动。分析:不计空气阻力,在松手后粉笔头受什么力的作用?(2)粉笔头的状态发生了怎样的改变?(由静止变为运动,由慢变快)

(3)指出运动状态改变的几种形式:静止到运动;运动到静止;快到慢;慢到快;运动方向改变。讲授非平衡力概念:只受一个力作用,或受两个力但不满足二力平衡条件。小结:物体受非平衡力作用时,运动状态是改变的。读一读:潜水艇的浮与沉。6、小结与练习:“WWW”

六、板书设计:

二、二力平衡

三个概念:(1)平衡状态:物体在几个力作用下处于静止或匀速直线运动状态。(2)平衡力:使物体处于平衡状态的几个力。(3)二力平衡:物体在两个力的作用下处于平衡状态。 二力平衡的条件:(1)同体:作用在同一物体上。(2)等值:大小相等。反向:方向相反。共线:作用在同一直线上。3、物体受平衡力作用时,能保持静止或匀速直线运动状态。 4、非平衡力:(1)只受一个力作用,或受两个力但不满足二力平衡条件。(2)物体受非平衡力作用时,运动状态是改变的。

教后反思:

三、力和运动的关系(第1课时)

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、了解物体运动状态变化的原因。

⑵、实验探究阻力对物体运动的影响,经过分析、归纳和推理建立牛顿第一定律。

⑶、理解牛顿第一定律。

2、过程与方法:

⑴、经历“探究阻力对物体运动的影响”的实验过程,体会研究物理问题的科学方法和过程。

⑵、主动参与实验活动并观察实验中的现象,积极开展思维活动,会根据现象进行合理的分析、猜想、推理与总结,初步培养学生的推理能力和使学生掌握科学的思维方法。

3、情感、态度与价值观:

⑴、通过实验,体验探究过程,激发学生主动学习的兴趣。

⑵、培养学生尊重客观事实和自然规律的科学态度,不迷信权威。

二、设计思路:

通过实验并结合逐渐推进式的层层分析,由现象得出结论,再运用推理的方法得出推论,最后得出牛顿第一定律,对牛顿第一定律的内容作出解释,加深学生的理解。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:斜面小车实验的条件、现象、结论和推论。

施教策略:实验要分析细致,层层推进,符合学生的认识过程,便于理解和记忆。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:牛顿第一定律的理解。

突破策略:在做好实验得出推论的基础上,介绍伽俐略、笛卡尔的研究成果,再给出牛顿的补充,完成内容教学,还要通过分析加深理解。

四、教学资源:

斜面、小车、毛巾、纸板、玻璃。

五、教学设计:

(一)复习引入:二力平衡的条件是什么?物体受平衡力作用时怎样运动?物体受非平衡力作用时怎样运动? 复备与点评

(二)新授内容:1、实验探究阻力对物体运动的影响:①引导:扔出去的小球,在地面上可以继续滚一段距离,要是在冰面上,滚动的距离会怎样?引出探究“运动距离远近与摩擦力关系”的问题。②运动距离的远近还跟什么因素有关?(原来速度)那要想研究与摩擦力的关系,该怎么做?运用控制变量法设计实验。③介绍斜面小车实验,问:如何才能使小车到达水平面时的速度相同?(同一斜面、同一高度)④演示小车从同一高度滑下,观察在毛巾面、木板面、玻璃面上的前进情况,记录到表格中。⑤对现象和数据的分析、总结:(1)小车逐渐停下来,是因为什么?(受到摩擦力作用)(2)三个面上,小车受到的摩擦力有什么不同?(毛巾面摩擦力最大,玻璃面摩擦力最小)(3)运动距离远近不同,说明了什么?你能得到什么结论?可以从路程或速度上概括:小车受到的摩擦力越小,运动的路程越长; 或:小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢。在得出结论的基础上提问:假如平面绝对光滑,即不受摩擦力,你觉得会出现什么情况?推理得出:如果不受到摩擦力作用,小车的运动速度将保持不变,一直运动下去。指出:这能否通过实验证明?为什么?那这是运用了什么方法得到的结论?(实验结合推理)介绍伽俐略、笛卡尔的研究成果,指出牛顿对前人结论的补充,给出牛顿第一定律的内容:一切物体在没有受到力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。强调:“一切物体”的含义。“或”是指其中一种,到底是哪一种,取决于物体原来的状态。

4、总结: 非平衡力 运动状态改变 受力 平衡力 匀速直线运动 物体 不受力 静止状态 归纳出:力是改变物体运动状态的原因。三、小结、练习:“WWW”

六、板书设计:

三、力和运动的关系

实验:(1)现象:(2)结论:小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢。(3)推论:如果不受到摩擦力作用,小车的运动速度将保持不变,一直运动下去。 牛顿第一定律:一切物体在没有受到力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态。 非平衡力 运动状态改变 受力 平衡力 匀速直线运动 物体 不受力 静止状态3、力是改变物体运动状态的原因。

教后反思:

三、力和运动的关系(第2课时)

一、教学目标:

1、知识与技能:

⑴、通过观察和归纳建立惯性概念。

⑵、理解惯性现象,知道惯性定律与惯性的区别。

⑶、能解释日常生活中的惯性现象。

2、过程与方法:

解释生活中的惯性现象时,进行物理语言表达能力的训练。

3、情感、态度与价值观:

⑴、结合生活实践,经历观察与思考的过程,感悟生活中力与运动关系的存在。

⑵、激发学习与探究物理规律的欲望和动力。

二、设计思路:

通过复习前面内容和演示惯性实验,建立惯性概念,通过对惯性现象的分析理解惯性是物体的一种固有属性,结合实例讲解解释惯性现象的一般方法,再联系实际解释具体的惯性现象,使学生学会如何解释惯性现象,以实际生活中的交通事故说明惯性有害的一面,体现“学习的目的在于应用”这一新课程理念。

三、教学重点、难点:

1、教学重点及其施教策略:

教学重点:惯性概念、惯性现象的解释。

施教策略:惯性现象的解释,教师可结合实例讲解,给出具体方法,再通过练习巩固,达到会运用方法解释现象的目的。

2、教学难点及其突破策略:

教学难点:惯性概念。

突破策略:主要通过对前面知识的分析和观察分析建立惯性概念,通过举例加深理解。

四、教学资源:

象棋子、尺、水杯、水、鸡蛋、硬纸片

复习:1.牛顿第一定律的内容是什么?2.原来静止的物体,不受外力时将保持什么状态?3.原来运动的物体,不受外力时将保持什么状态?新授内容:1、惯性: 复备与点评

五、教学设计:

(1)从牛顿第一定律知道,原来静止的物体,不受外力时将保持静止状态;原来运动的物体,不受外力时将以原来的速度大小做匀速直线运动。也就是说,物体具有保持原来的运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。(2)用“惰性”比喻“惯性”。我们也可以通俗地用物体有一种“习惯性”或叫“惰性”来理解“惯性”。就是说,一切物体都有一种“惰性”,这种“惰性”的表现就是不愿意改变原来的运动状态。只要不受到外界力的作用,它就保持原来的运动状态,除非有外力作用于它,才能迫使它改变原来的运动状态,即使在外力迫使下运动状态改变了,但这种“惰性”依然存在。(3)惯性是物体的一种固有属性(任何物体,在任何时候、任何条件下都具有惯性),惯性不能说“受到”,应该说“具有”。提问:我们能否将一辆运动的自行车很快地拽停下来?我们又能否将一列以相同速度运动的火车很快地拽停下来?分析得出:惯性只与质量有关,它反映了物体运动状态改变的难易程度。(4)比较惯性与惯性定律的联系与区别。惯性是物体的一种性质,不是一种力,不能作为力来分析,也不能和力进行比较;惯性定律是指物体在一定条件下由于惯性而表现出的运动规律。2、惯性现象:演示实验:打棋子;打纸片鸡蛋落入杯中。活动:笔帽放在纸条上,突然抽掉纸条,笔帽不动。举例:刹车前倾;启动后倒。结合例子讲解解释惯性现象的一般步骤:研究对象(与之有关联的物体)原来处于什么状态。在外力作用下,物体(或与之有关联的物体)运动状态发生了怎样的改变。研究对象由于惯性要保持怎样的运动状态,出现什么结果。刹车时人向前倾的解释:人原来处于运动状态,当刹车时,人的脚在摩擦力作用下由运动变为静止,而人的身体由于惯性要保持原来的运动状态,所以人向前倾倒。学生结合步骤解释惯性现象,教师纠正补充:斧头松了撞击变紧。人跑时被石头绊倒。 (4)列举实际生活中的交通事故说明惯性有害的一面。(三)小结与练习:“WWW”

六、板书设计:

三、力和运动的关系

惯性:(1)物体具有保持原来的运动状态不变的性质,这种性质叫做惯性。(2)惯性是物体的一种固有属性,只与质量有关。 解解释惯性现象的一般步骤:(1)研究对象(与之有关联的物体)原来处于什么状态。(2)在外力作用下,物体(或与之有关联的物体)运动状态发生了怎样的改变。(3)研究对象由于惯性要保持怎样的运动状态,出现什么结果。 例:刹车时人向前倾人原来处于运动状态,当刹车时,人的脚在摩擦力作用下由运动变为静止,而人的身体由于惯性要保持原来的运动状态,所以人向前倾倒。

教后反思:

实验装置示意图

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网