5.1力

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第五章 熟悉而陌生的力

【本章概述】

本章章名叫“熟悉而陌生的力”。其中的“熟悉”是指学生在学习本章之前已经有大量关于力的“前概念”和常识,生活中也有大量与力相关的词语,学生似乎对力是很“熟悉”的。“陌生”则是强调力是一个基本的物理概念,它有特定的科学内涵,有丰富的物理内容,这方面对学生而言又是陌生的。教材希望从“熟悉”人手,充分关注和利用学生的经验,让学生不断观察、实验、分析、归纳,经历一些科学探究过程,感悟一些科学方法,把学生逐步引进科学的力世界,把“陌生”变为科学意义的“熟悉”。根据这个思路,本章首先依据“从生活到物理”的理念,从学生的经验出发概括出力的概念、力作用的相互性和力的作用效果(第一节)。然后介绍影响力的作用效果的三个因素(力的三要素)和力的示意图(第二节)。在此基础上,第三、第四、第五节分别介绍三种常见的力——弹力、重力和摩擦力。三节内容各有其突出点:第三节弹力。突出弹簧测力计的使用;第四节突出重力和质量的关系;第五节则突出实验探究——探究摩擦力的大小与哪些因素有关,然后介绍摩擦力在生活生产中的诸多表现,增大和减小摩擦力的方法,以体现“从物理走向社会”。

【本章教学要求】

能通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力。认识力的作用效果,能用示意图描述力,会测量力的大小。了解物体运动状态变化的原因。

【本章教学重点】

掌握力的三要素;会用弹簧测力计测量力的大小;会探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关

【本章教学难点】

重力的方向及其应用;会改变摩擦力的大小

【本章课时分配】

内容 课时

第一节 力 1

第二节 怎样描述力 1

第三节 弹力与弹簧测力计 1

第四节 来自地球的力 1

第五节 科学探究:摩擦力 1

单元总结与提升 1

【本章教学建议】

本章引导学生跨人力学世界的大门。直接为第六章作好知识铺垫,也是学习第七章浮力、第八章机械功的基础。在教学中,要注意激发学生认识力、探索力的兴趣,激发学生从身边最平常、最一般的事物中探求科学规律的兴趣。本章的许多实验都是学生用身边物品可以完成的,所以,在本章教学中——定要创造条件让学生多动手,多体验,要鼓励学生多进行小制作、小实验,逐步养成正确良好的学习物珲的习惯。

第一节 力

一、教学目标

【知识与技能】

1、让学生经历分析论证的过程,会用归纳法得出力的概念

2、通过实验、归纳,得出力的作用的相互性,知道力的作用的相互性的应用

3、知道力的作用效果是使物体发生形变和改变物体的运动状态

【过程与方法】

通过大量的实例,让学生经历基本的科学探究过程,并归纳概括出现象的本质,教学中联系生活实际,突出科学探究中的分析论证这个环节

【情感、态度与价值观】

1、通过科学探究的过程,培养学生的科学精神和科学态度

2、通过介绍我国体育健儿为国争光的事迹,对学生进行爱国主义教育

二、教学重点难点

重点 用归纳法得出力的概念

难点 理解力的作用的相互性

三、课时安排

1课时

四、教与学互动设计

(一)创设情境,导入新课

【导语一】向学生讲解大家非常熟悉的掰手腕游戏,并邀请学生和教师进行公平比赛,同学们作为裁判,由此引入新课。

【导语二】请一位同学到教室前面表演举哑铃。并请这位同学谈谈肌肉有什么感觉?引入最初我们对力的认识,就是从肌肉的紧张的感觉而得来的。那么,在物理学中我们又是怎样来认识力的呢 今天,我们就来研究这个问题。

【导语三】关于力我们在日常生活中是非常熟悉的,请同学上台演示扇子的打开和合上、弹簧被拉长、直尺被压弯,并通过多媒体课件展示人拉车、人提水桶、机器压金属板的动画,总结得出这些现象中都有力的作用,由此引入本节课的内容——力。

(二)合作交流,解读探究

1、力是什么?

(1)观察、实验

【投影】①运动员用力举起杠铃

②顽皮的大象用力向下压跷跷板

③渔翁用力拉起鱼网

④推土机用力推走泥土

【做一做】①同名磁极相互排斥

②带静电的橡胶棒吸引小纸屑

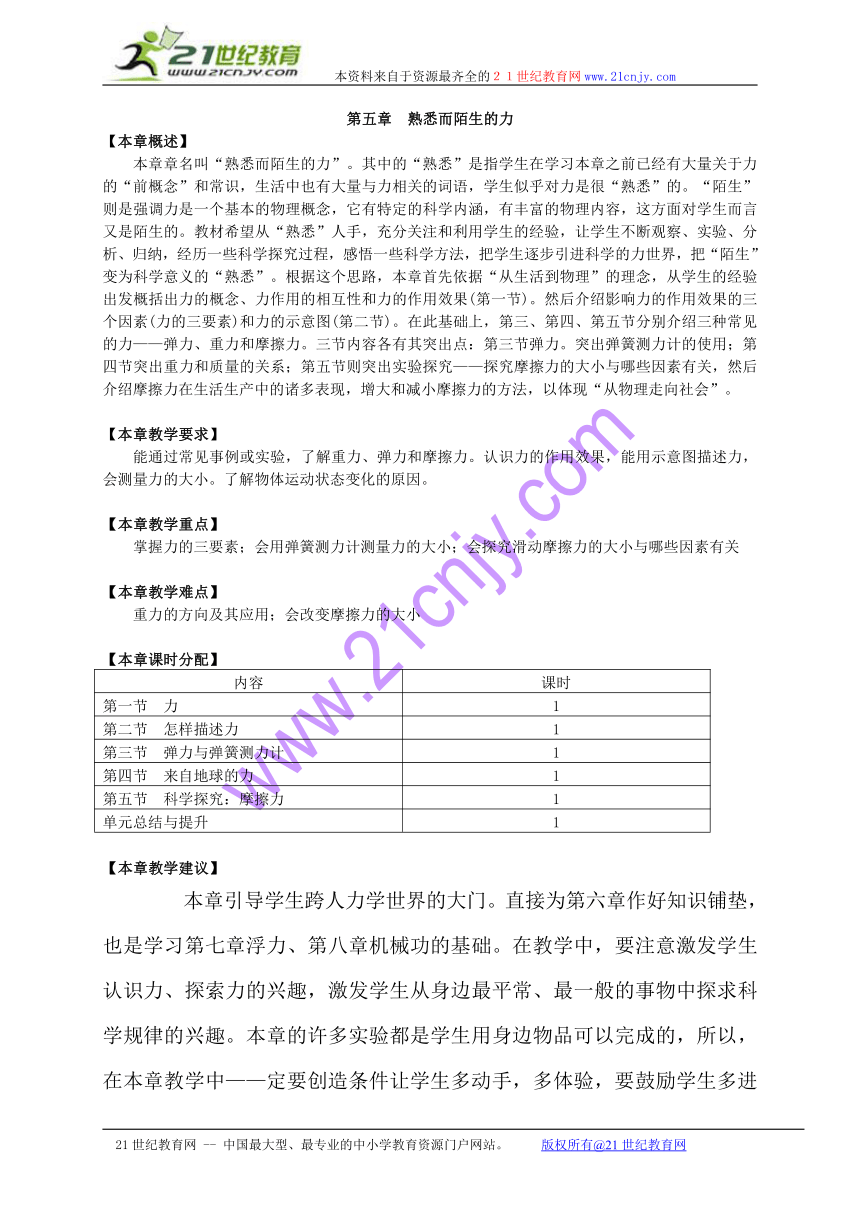

(2)分析论证

【点拨】运动员、大象、渔翁、推土机、磁体N极、带静电的橡胶棒是物体;举、压、推、排斥、吸引等是动词,在物理学上叫力的作用;杠铃、跷跷板、鱼网、泥土、磁体N极、小纸屑也是物体。

【小结】力是物体对物体的作用。

(3)问题讨论

【议一议】由同名磁极相互排斥,不直接接触的物体也有力的作用。请同学们举几个不直接接触的物体有力的作用的例子。

2、实验探究:力的作用是相互的

(1)实验

【做一做】请同学们用手拍桌子,两手互拍,拉橡皮筋,提书包,体会一下施力与受力的感觉,并思考力的作用有什么特点。

(2)分析论证

【点拨】①手对桌子作用一个力,桌子对手也作用一个力

②左手对右手作用一个力,右手对左手也作用一个力

③手拉橡皮筋,橡皮筋也拉手

④手向上提包,包也向下拉手

【小结】甲物体对乙物体施力时,乙物体对甲物体也施力。因此,力的作用是相互的。

(3)问题讨论

【提示】当一个物体受到力的作用时,一定有另一个物体对它施加这种作用。受到力的物体叫做受力物体,施加力的物体叫做施力物体。

【议一议】①手拉橡皮筋,施力物体是哪个物体?受力物体是哪个物体?

②橡皮筋也拉手,施力物体是哪个物体?受力物体是哪个物体?

列举几个力的作用相互性的应用实例。

3、力的作用效果

(1)观察、实验

【课件演示】

(2)分析论证

现象 结论

射箭时弓被拉弯了 力可以使物体的形状发生改变(简称形变)

甲球员用脚踢球,球由静止变为运动乙球员用头顶足球,足球改变了运动方向守门员用手接球,足球由运动变为静止 物体由静到动,由动到静,以及运动快慢和方向的改变,都被认为它的运动状态发生了改变。所以,力可以使物体的运动状态发生改变

(三)应用迁移,巩固提高

类型之一:什么是力

【例1】下列说法正确的是(C)

A.指南针能指示方向,说明有受力物体不一定有施力物体

B.只有两个物体相互接触,才会有力存在

C.漂在水面上的木块受到浮力的作用,施力物体是水

D.足球场上向前滚动的足球受到一个向前的冲力

【解析】根据力的定义,可以得知,力是物体对物体的作用,因此力的产生至少需要两个物体,即施力物体和受力物体,因此A不正确;磁铁对铁的吸引力,可以不用相互接触也可产生,因此B不正确;足球场上向前滚动的足球,是因为惯性才滚动的,没有受到向前的冲力,因此D不正确,正确的因为C。

【点评】本题主要考查学生对力的概念的理解,解题的关键是要明确施力物体和受力物体是伴随着力的产生而同时存在的。

【变式题】用绳将灯吊在天花板上,天花板受到的拉力的施力物体是(C)

A.地球 B 灯 C 绳 D 天花板

【解析】是绳子将灯吊在天花板上的,因此天花板受到的拉力,应该是由绳子施加给天花板的,因此C正确,而并非是灯或者地球,更不可能是天花板自身。

类型之二:力的作用是相互的

【例2】磁铁吸引铁钉时(BCD)

A.铁钉对磁铁没有作用力

B.铁钉对磁铁具有作用力

C.磁铁对铁钉吸引力的施力物体是磁铁

D.磁铁和铁钉间的作用是相互的

【解析】磁铁吸引铁钉是磁铁和铁钉之间的相互作用,因此,不但磁铁对铁钉有力的作用,铁钉对磁铁也有力的作用,因此A不正确,BCD正确。

【点评】本题考查学生对力的作用是相互的理解,解题的关键是明确力的作用相互性,以及在发生力的作用时,施力物体和受力物体的确定。

【变式题】站在树枝上的小鸟受到向上的力的作用,这个力的施力物体是树枝,同时小鸟将树枝压弯,说明树枝也是受力物体。

【解析】判断受力物体和施力物体时,应该先明确研究对象,如本题中小鸟受到向上的力的作用,因此小鸟是研究对象,则该研究对象——小鸟是受力物体,树枝是施力物体;树枝被压弯,研究对象是树枝,则树枝是受力物体。

类型之三:力的作用效果

【例3】下列关于力的说法错误的是(C)

A.力是物体对物体的作用

B.力是改变物体运动状态的原因

C.力是使物体运动的原因

D.一个受力物体,同时也一定是施力物体

【解析】同学们容易受生活中一些错误经验的影响,认为力是使物体运动的原因,或者对“改变物体的运动状态”这句话本身不理解。其实物体要从静止变成运动是一定要受到力的作用,是力使物体运动了;而物体要从运动变成静止,也一定要受到力的作用,这里力又使物体静止了,所以说力不是使物体运动的原因,而是物体的运动状态发生改变的原因。运动状态的改变包括物体从静止到运动,从运动到静止,从快到慢,从慢到快以及运动方向发生改变等。只要物体速度的大小或方向发生了改变,都叫运动状态的改变,而物体要想改变运动状态,则一定要受到力的作用,所以B项正确,C项错误。根据力的概念,力是物体对物体的作用,且物体间力的作用是相互的,两个物体互为施力物体,互为受力物体,所以A、D项也正确。

【点评】本题主要考查力的概念,力与运动的关系以及物体间的相互作用,解题关键是要理解力和运动的关系。

【变式题】在跳板跳水这一运动项目中,运动员对跳板施力的同时,也受到跳板对他的作用,这两个力的作用效果有什么不同?

答案:运动对跳板的力的作用效果是使跳板发生形变,跳板对运动员的力的作用效果是使运动员的运动状态发生改变。

【解析】力的作用效果可以改变物体的运动状态和使物体发生形变。本题中涉及两个力,因此作用效果应根据实际情况,跳水时,运动员压跳板,跳板被压弯,因此跳板发生形变,而同时运动却被弹起,因此运动的运动状态发生改变。

(四)总结反思,延伸拓展

【总结】(1)力是物体对物体的作用

(2)力的作用是相互的

(3)力的作用效果:使物体发生形变或改变物体的运动状态

【点拨】(1)力的作用发生时至少需要两个物体,力的作用可以接触,也可以不接触

(2)物体的运动状态指物体运动的速度大小和方向,因此物体运动的速度大小和方向中只要有一项发生改变,则可称为物体运动状态发生改变。

【拓展】设计实验:物体运动方向的改变也属于运动状态的改变,现给你一块长木板、一个木块、一粒小钢珠、一块磁铁,请你设计一个实验,说明力可以改变物体运动方向。

【解析】实验设计如图所示,小钢珠从斜面上滚下来,受到磁铁吸引而改变运动方向。

(五)当堂检测反馈

1.力是物体对物体的作用,物体间的作用总是相互的,每一个力都有施力物体和受力物体,要产生力应有施力物体。

2.力的作用效果是改变物体运动状态或使物体发生形变。

3.穿旱冰鞋的小孩用手推墙,会感到墙在推他,这表明力是物体间的相互作用,同时他由静止向后运动,这又表明力可以改变物体的运动状态。

4.手将弹簧拉长,力的作用效果是改变物体的形状,用力推桌子,桌子动起来,力的效果是改变物体的运动状态。

5.关于力的概念,下列说法中错误的是(A)

A.两个物体一定要相互接触,才能发生力的作用

B.力是物体对物体的作用,没有物体就没有力的作用

C.物体间力的作用是相互的,受力物体一定也是施力物体

D.只有一个物体,不会有力的作用

【解析】物体之间力的作用可以接触,也可以不接触,例如:磁铁对铁的吸引力。因此A说法错误。

6.同学们在湖中划船时,使船前进的力是(B)

A.浆对水的推力

B.水对浆的推力

C.人对船的作用力

D.以上说法都不正确

【解析】可以从使船前进力的方向来下手,该力的方向肯定和船前进的方向相同,因此B正确。

五、资料链接

关羽和张飞比力气

话说三国时期,刘备、关羽、张飞“桃园三结义”之后,张飞对自己排在第三位总感到不服气。有一天,兄弟三人饮酒聚会,张飞喝了不少酒,趁着酒劲提出要与关羽比力气,想出出这口气。

他提出:谁能把自己提起来,谁的力气就大。说罢,他用双手紧抓自己的头发,使劲向上提。尽管他使出了最大的力气,憋得满脸黑紫,甚至把头发都拔掉了一大把,结果还是不能使自己离开地面。最后便气呼呼地坐到自己的椅子上去了。

关羽想了一下,找来一根绳子,把绳子的一端拴在自己腰上,另一端跨过一个树杈,双手使劲向下拉,结果身体慢慢离开了地面。关羽胜了。

张飞为什么失败呢?让我们作一个受力分析,张飞用手向上拉自己的头发,手给头发一个向上的力,但头发同时也给手一个向下的反作用力,这两个力大小相等,方向相反,都是作用在张飞自己身上,所以不论谁都不能用这种方法把自己的身体提起来。关羽因为把绳子跨在树杈上,通过树杈使他的身体受到向上的力的作用,因此能把自己提起来。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第五章 熟悉而陌生的力

【本章概述】

本章章名叫“熟悉而陌生的力”。其中的“熟悉”是指学生在学习本章之前已经有大量关于力的“前概念”和常识,生活中也有大量与力相关的词语,学生似乎对力是很“熟悉”的。“陌生”则是强调力是一个基本的物理概念,它有特定的科学内涵,有丰富的物理内容,这方面对学生而言又是陌生的。教材希望从“熟悉”人手,充分关注和利用学生的经验,让学生不断观察、实验、分析、归纳,经历一些科学探究过程,感悟一些科学方法,把学生逐步引进科学的力世界,把“陌生”变为科学意义的“熟悉”。根据这个思路,本章首先依据“从生活到物理”的理念,从学生的经验出发概括出力的概念、力作用的相互性和力的作用效果(第一节)。然后介绍影响力的作用效果的三个因素(力的三要素)和力的示意图(第二节)。在此基础上,第三、第四、第五节分别介绍三种常见的力——弹力、重力和摩擦力。三节内容各有其突出点:第三节弹力。突出弹簧测力计的使用;第四节突出重力和质量的关系;第五节则突出实验探究——探究摩擦力的大小与哪些因素有关,然后介绍摩擦力在生活生产中的诸多表现,增大和减小摩擦力的方法,以体现“从物理走向社会”。

【本章教学要求】

能通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力。认识力的作用效果,能用示意图描述力,会测量力的大小。了解物体运动状态变化的原因。

【本章教学重点】

掌握力的三要素;会用弹簧测力计测量力的大小;会探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关

【本章教学难点】

重力的方向及其应用;会改变摩擦力的大小

【本章课时分配】

内容 课时

第一节 力 1

第二节 怎样描述力 1

第三节 弹力与弹簧测力计 1

第四节 来自地球的力 1

第五节 科学探究:摩擦力 1

单元总结与提升 1

【本章教学建议】

本章引导学生跨人力学世界的大门。直接为第六章作好知识铺垫,也是学习第七章浮力、第八章机械功的基础。在教学中,要注意激发学生认识力、探索力的兴趣,激发学生从身边最平常、最一般的事物中探求科学规律的兴趣。本章的许多实验都是学生用身边物品可以完成的,所以,在本章教学中——定要创造条件让学生多动手,多体验,要鼓励学生多进行小制作、小实验,逐步养成正确良好的学习物珲的习惯。

第一节 力

一、教学目标

【知识与技能】

1、让学生经历分析论证的过程,会用归纳法得出力的概念

2、通过实验、归纳,得出力的作用的相互性,知道力的作用的相互性的应用

3、知道力的作用效果是使物体发生形变和改变物体的运动状态

【过程与方法】

通过大量的实例,让学生经历基本的科学探究过程,并归纳概括出现象的本质,教学中联系生活实际,突出科学探究中的分析论证这个环节

【情感、态度与价值观】

1、通过科学探究的过程,培养学生的科学精神和科学态度

2、通过介绍我国体育健儿为国争光的事迹,对学生进行爱国主义教育

二、教学重点难点

重点 用归纳法得出力的概念

难点 理解力的作用的相互性

三、课时安排

1课时

四、教与学互动设计

(一)创设情境,导入新课

【导语一】向学生讲解大家非常熟悉的掰手腕游戏,并邀请学生和教师进行公平比赛,同学们作为裁判,由此引入新课。

【导语二】请一位同学到教室前面表演举哑铃。并请这位同学谈谈肌肉有什么感觉?引入最初我们对力的认识,就是从肌肉的紧张的感觉而得来的。那么,在物理学中我们又是怎样来认识力的呢 今天,我们就来研究这个问题。

【导语三】关于力我们在日常生活中是非常熟悉的,请同学上台演示扇子的打开和合上、弹簧被拉长、直尺被压弯,并通过多媒体课件展示人拉车、人提水桶、机器压金属板的动画,总结得出这些现象中都有力的作用,由此引入本节课的内容——力。

(二)合作交流,解读探究

1、力是什么?

(1)观察、实验

【投影】①运动员用力举起杠铃

②顽皮的大象用力向下压跷跷板

③渔翁用力拉起鱼网

④推土机用力推走泥土

【做一做】①同名磁极相互排斥

②带静电的橡胶棒吸引小纸屑

(2)分析论证

【点拨】运动员、大象、渔翁、推土机、磁体N极、带静电的橡胶棒是物体;举、压、推、排斥、吸引等是动词,在物理学上叫力的作用;杠铃、跷跷板、鱼网、泥土、磁体N极、小纸屑也是物体。

【小结】力是物体对物体的作用。

(3)问题讨论

【议一议】由同名磁极相互排斥,不直接接触的物体也有力的作用。请同学们举几个不直接接触的物体有力的作用的例子。

2、实验探究:力的作用是相互的

(1)实验

【做一做】请同学们用手拍桌子,两手互拍,拉橡皮筋,提书包,体会一下施力与受力的感觉,并思考力的作用有什么特点。

(2)分析论证

【点拨】①手对桌子作用一个力,桌子对手也作用一个力

②左手对右手作用一个力,右手对左手也作用一个力

③手拉橡皮筋,橡皮筋也拉手

④手向上提包,包也向下拉手

【小结】甲物体对乙物体施力时,乙物体对甲物体也施力。因此,力的作用是相互的。

(3)问题讨论

【提示】当一个物体受到力的作用时,一定有另一个物体对它施加这种作用。受到力的物体叫做受力物体,施加力的物体叫做施力物体。

【议一议】①手拉橡皮筋,施力物体是哪个物体?受力物体是哪个物体?

②橡皮筋也拉手,施力物体是哪个物体?受力物体是哪个物体?

列举几个力的作用相互性的应用实例。

3、力的作用效果

(1)观察、实验

【课件演示】

(2)分析论证

现象 结论

射箭时弓被拉弯了 力可以使物体的形状发生改变(简称形变)

甲球员用脚踢球,球由静止变为运动乙球员用头顶足球,足球改变了运动方向守门员用手接球,足球由运动变为静止 物体由静到动,由动到静,以及运动快慢和方向的改变,都被认为它的运动状态发生了改变。所以,力可以使物体的运动状态发生改变

(三)应用迁移,巩固提高

类型之一:什么是力

【例1】下列说法正确的是(C)

A.指南针能指示方向,说明有受力物体不一定有施力物体

B.只有两个物体相互接触,才会有力存在

C.漂在水面上的木块受到浮力的作用,施力物体是水

D.足球场上向前滚动的足球受到一个向前的冲力

【解析】根据力的定义,可以得知,力是物体对物体的作用,因此力的产生至少需要两个物体,即施力物体和受力物体,因此A不正确;磁铁对铁的吸引力,可以不用相互接触也可产生,因此B不正确;足球场上向前滚动的足球,是因为惯性才滚动的,没有受到向前的冲力,因此D不正确,正确的因为C。

【点评】本题主要考查学生对力的概念的理解,解题的关键是要明确施力物体和受力物体是伴随着力的产生而同时存在的。

【变式题】用绳将灯吊在天花板上,天花板受到的拉力的施力物体是(C)

A.地球 B 灯 C 绳 D 天花板

【解析】是绳子将灯吊在天花板上的,因此天花板受到的拉力,应该是由绳子施加给天花板的,因此C正确,而并非是灯或者地球,更不可能是天花板自身。

类型之二:力的作用是相互的

【例2】磁铁吸引铁钉时(BCD)

A.铁钉对磁铁没有作用力

B.铁钉对磁铁具有作用力

C.磁铁对铁钉吸引力的施力物体是磁铁

D.磁铁和铁钉间的作用是相互的

【解析】磁铁吸引铁钉是磁铁和铁钉之间的相互作用,因此,不但磁铁对铁钉有力的作用,铁钉对磁铁也有力的作用,因此A不正确,BCD正确。

【点评】本题考查学生对力的作用是相互的理解,解题的关键是明确力的作用相互性,以及在发生力的作用时,施力物体和受力物体的确定。

【变式题】站在树枝上的小鸟受到向上的力的作用,这个力的施力物体是树枝,同时小鸟将树枝压弯,说明树枝也是受力物体。

【解析】判断受力物体和施力物体时,应该先明确研究对象,如本题中小鸟受到向上的力的作用,因此小鸟是研究对象,则该研究对象——小鸟是受力物体,树枝是施力物体;树枝被压弯,研究对象是树枝,则树枝是受力物体。

类型之三:力的作用效果

【例3】下列关于力的说法错误的是(C)

A.力是物体对物体的作用

B.力是改变物体运动状态的原因

C.力是使物体运动的原因

D.一个受力物体,同时也一定是施力物体

【解析】同学们容易受生活中一些错误经验的影响,认为力是使物体运动的原因,或者对“改变物体的运动状态”这句话本身不理解。其实物体要从静止变成运动是一定要受到力的作用,是力使物体运动了;而物体要从运动变成静止,也一定要受到力的作用,这里力又使物体静止了,所以说力不是使物体运动的原因,而是物体的运动状态发生改变的原因。运动状态的改变包括物体从静止到运动,从运动到静止,从快到慢,从慢到快以及运动方向发生改变等。只要物体速度的大小或方向发生了改变,都叫运动状态的改变,而物体要想改变运动状态,则一定要受到力的作用,所以B项正确,C项错误。根据力的概念,力是物体对物体的作用,且物体间力的作用是相互的,两个物体互为施力物体,互为受力物体,所以A、D项也正确。

【点评】本题主要考查力的概念,力与运动的关系以及物体间的相互作用,解题关键是要理解力和运动的关系。

【变式题】在跳板跳水这一运动项目中,运动员对跳板施力的同时,也受到跳板对他的作用,这两个力的作用效果有什么不同?

答案:运动对跳板的力的作用效果是使跳板发生形变,跳板对运动员的力的作用效果是使运动员的运动状态发生改变。

【解析】力的作用效果可以改变物体的运动状态和使物体发生形变。本题中涉及两个力,因此作用效果应根据实际情况,跳水时,运动员压跳板,跳板被压弯,因此跳板发生形变,而同时运动却被弹起,因此运动的运动状态发生改变。

(四)总结反思,延伸拓展

【总结】(1)力是物体对物体的作用

(2)力的作用是相互的

(3)力的作用效果:使物体发生形变或改变物体的运动状态

【点拨】(1)力的作用发生时至少需要两个物体,力的作用可以接触,也可以不接触

(2)物体的运动状态指物体运动的速度大小和方向,因此物体运动的速度大小和方向中只要有一项发生改变,则可称为物体运动状态发生改变。

【拓展】设计实验:物体运动方向的改变也属于运动状态的改变,现给你一块长木板、一个木块、一粒小钢珠、一块磁铁,请你设计一个实验,说明力可以改变物体运动方向。

【解析】实验设计如图所示,小钢珠从斜面上滚下来,受到磁铁吸引而改变运动方向。

(五)当堂检测反馈

1.力是物体对物体的作用,物体间的作用总是相互的,每一个力都有施力物体和受力物体,要产生力应有施力物体。

2.力的作用效果是改变物体运动状态或使物体发生形变。

3.穿旱冰鞋的小孩用手推墙,会感到墙在推他,这表明力是物体间的相互作用,同时他由静止向后运动,这又表明力可以改变物体的运动状态。

4.手将弹簧拉长,力的作用效果是改变物体的形状,用力推桌子,桌子动起来,力的效果是改变物体的运动状态。

5.关于力的概念,下列说法中错误的是(A)

A.两个物体一定要相互接触,才能发生力的作用

B.力是物体对物体的作用,没有物体就没有力的作用

C.物体间力的作用是相互的,受力物体一定也是施力物体

D.只有一个物体,不会有力的作用

【解析】物体之间力的作用可以接触,也可以不接触,例如:磁铁对铁的吸引力。因此A说法错误。

6.同学们在湖中划船时,使船前进的力是(B)

A.浆对水的推力

B.水对浆的推力

C.人对船的作用力

D.以上说法都不正确

【解析】可以从使船前进力的方向来下手,该力的方向肯定和船前进的方向相同,因此B正确。

五、资料链接

关羽和张飞比力气

话说三国时期,刘备、关羽、张飞“桃园三结义”之后,张飞对自己排在第三位总感到不服气。有一天,兄弟三人饮酒聚会,张飞喝了不少酒,趁着酒劲提出要与关羽比力气,想出出这口气。

他提出:谁能把自己提起来,谁的力气就大。说罢,他用双手紧抓自己的头发,使劲向上提。尽管他使出了最大的力气,憋得满脸黑紫,甚至把头发都拔掉了一大把,结果还是不能使自己离开地面。最后便气呼呼地坐到自己的椅子上去了。

关羽想了一下,找来一根绳子,把绳子的一端拴在自己腰上,另一端跨过一个树杈,双手使劲向下拉,结果身体慢慢离开了地面。关羽胜了。

张飞为什么失败呢?让我们作一个受力分析,张飞用手向上拉自己的头发,手给头发一个向上的力,但头发同时也给手一个向下的反作用力,这两个力大小相等,方向相反,都是作用在张飞自己身上,所以不论谁都不能用这种方法把自己的身体提起来。关羽因为把绳子跨在树杈上,通过树杈使他的身体受到向上的力的作用,因此能把自己提起来。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙