高三语文高考古典诗歌复习之送别诗鉴赏 课件(共73张PPT)

文档属性

| 名称 | 高三语文高考古典诗歌复习之送别诗鉴赏 课件(共73张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-10 23:18:43 | ||

图片预览

文档简介

课件73张PPT。古代诗歌鉴赏专题送别诗鉴赏在中国诗坛上,

送别诗一直是诗家的重要题材…… 或为拜师游学,或为求取功名,或为仕途奔走,或为生活所迫,不得不远走异域而离别亲人、恋人、友人

古时交通不便,路途艰险,通讯落后,正所谓“一别心知两地秋”“中间消息两茫然”黯然销魂者,

唯 而已矣! ——江淹《别赋》真题回放2013湖北卷临江仙

欧阳修

记得金銮同唱第,春风上国繁华。如今薄宦老天涯。十年歧路,空负曲江花。

闻说阆山通阆苑,楼高不见君家。孤城寒日等闲斜。离愁难尽,红树远连霞。

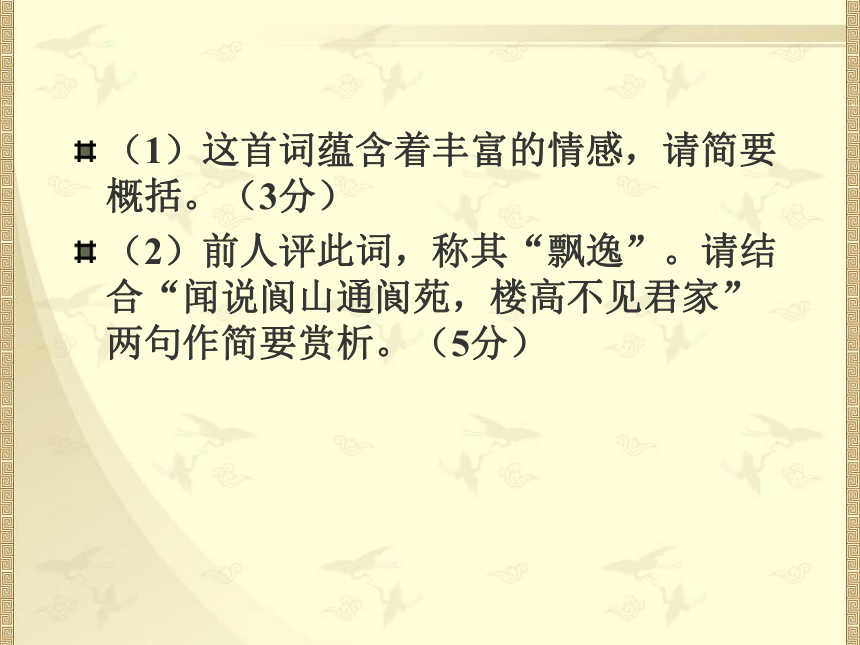

【注】欧阳修贬任滁州太守期间,一位同榜及第的朋友将赴任阆州(今四川阆中)通判,远道来访,欧阳修席上作此词相送。词中的“曲江花”代指新科进士的宴会,“阆苑”指传说中神仙居住的地方。(1)这首词蕴含着丰富的情感,请简要概括。(3分)

(2)前人评此词,称其“飘逸”。请结合“闻说阆山通阆苑,楼高不见君家”两句作简要赏析。(5分)参考答案

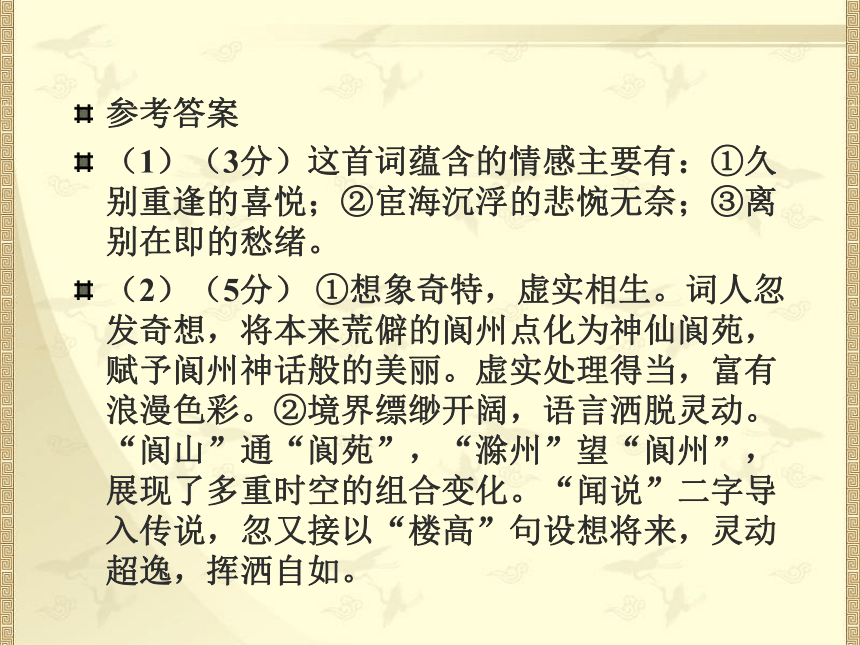

(1)(3分)这首词蕴含的情感主要有:①久别重逢的喜悦;②宦海沉浮的悲惋无奈;③离别在即的愁绪。

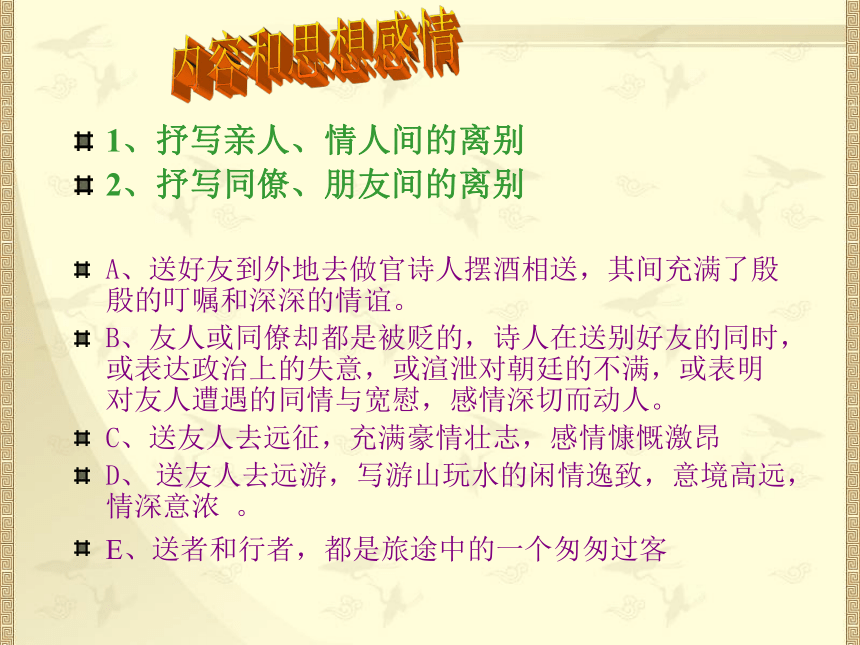

(2)(5分) ①想象奇特,虚实相生。词人忽发奇想,将本来荒僻的阆州点化为神仙阆苑,赋予阆州神话般的美丽。虚实处理得当,富有浪漫色彩。②境界缥缈开阔,语言洒脱灵动。“阆山”通“阆苑”,“滁州”望“阆州”,展现了多重时空的组合变化。“闻说”二字导入传说,忽又接以“楼高”句设想将来,灵动超逸,挥洒自如。一样的不一样的情怀送别诗 赠友送别诗主要为抒写离别之情。高考将考查其抒情方式(直接抒情和间接抒情)。选为高考题的赠友送别诗在表情达意方面又和一般的送别诗不尽相同,除表现对朋友依依不舍的深厚友情之外,常常还抒写了对朋友的勉励之情,较为乐观向上。一、赠友送别诗思想情感1、情感特征:(离愁别恨、深情厚谊、激励劝勉)1、抒写亲人、情人间的离别

2、抒写同僚、朋友间的离别

A、送好友到外地去做官诗人摆酒相送,其间充满了殷殷的叮嘱和深深的情谊。?

B、友人或同僚却都是被贬的,诗人在送别好友的同时,或表达政治上的失意,或渲泄对朝廷的不满,或表明对友人遭遇的同情与宽慰,感情深切而动人。

C、送友人去远征,充满豪情壮志,感情慷慨激昂

D、?送友人去远游,写游山玩水的闲情逸致,意境高远,情深意浓 。

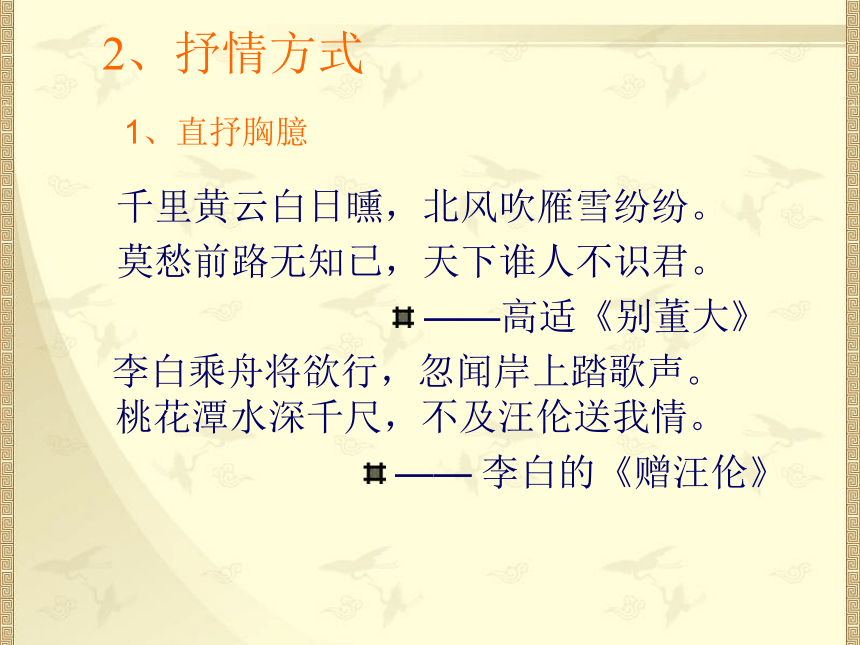

E、送者和行者,都是旅途中的一个匆匆过客 内容和思想感情2、抒情方式 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。?

莫愁前路无知已,天下谁人不识君。?

——高适《别董大》?

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。? ?桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

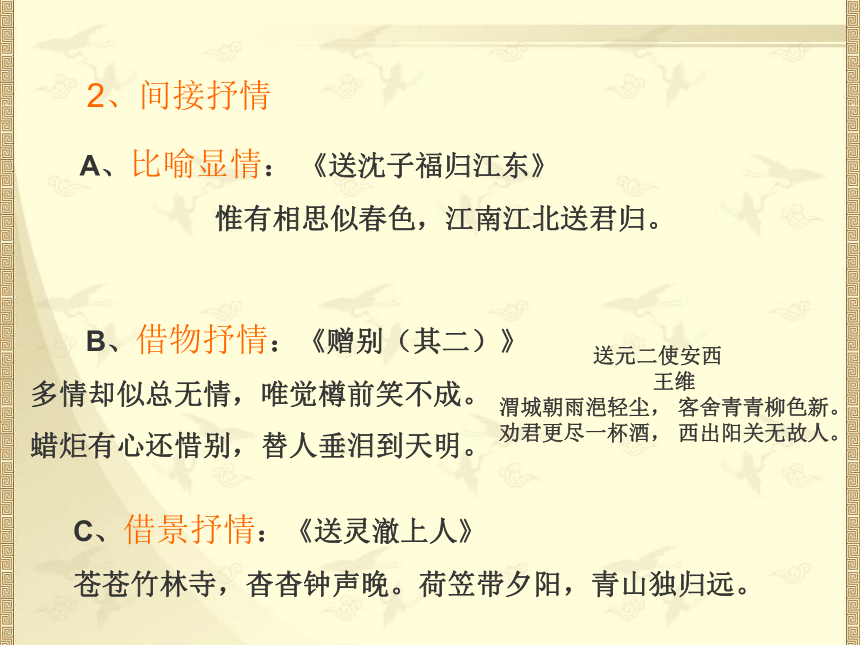

——?李白的《赠汪伦》 1、直抒胸臆2、间接抒情A、比喻显情: 《送沈子福归江东》

惟有相思似春色,江南江北送君归。 B、借物抒情:《赠别(其二)》

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

蜡炬有心还惜别,替人垂泪到天明。C、借景抒情:《送灵澈上人》

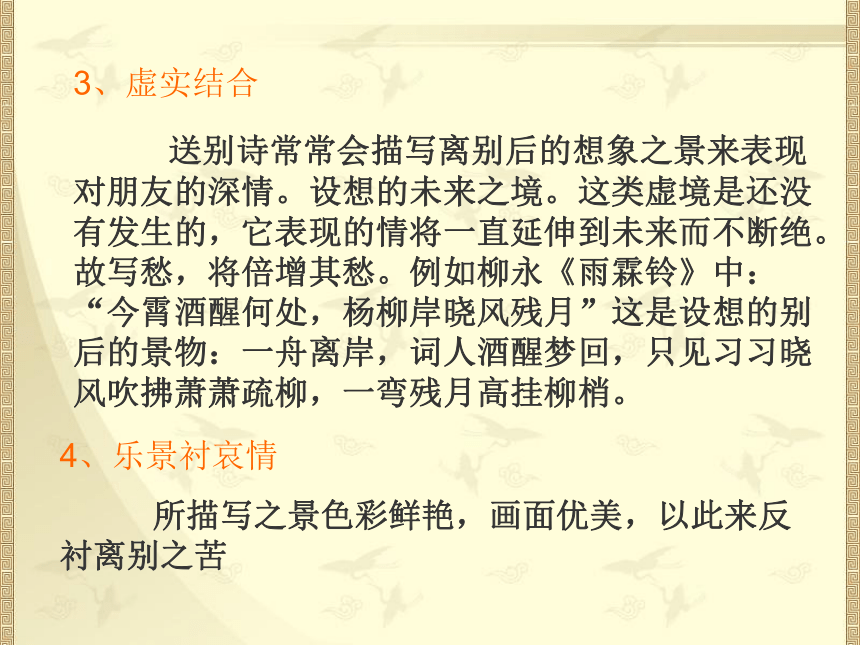

苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。荷笠带夕阳,青山独归远。 送元二使安西 王维 渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。3、虚实结合

送别诗常常会描写离别后的想象之景来表现对朋友的深情。设想的未来之境。这类虚境是还没有发生的,它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。故写愁,将倍增其愁。例如柳永《雨霖铃》中:“今霄酒醒何处,杨柳岸晓风残月”这是设想的别后的景物:一舟离岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂柳梢。 4、乐景衬哀情

所描写之景色彩鲜艳,画面优美,以此来反衬离别之苦多情自古伤离别——谈古诗词中的别离意象关于送别意象 描述一个经典的古代告别场面需要哪些关键词?送别 李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,海之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。 描述一个经典的古代告别场面需要那些关键词?古典文学别离意象之:柳春夜洛城闻笛 李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?考题回顾(2002年全国17题) 前人在评论这首诗时曾说过,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”寓意是什么?你是否同意关键之说?为什么? 古人有折柳送别的习惯,这一古老的风俗最早出现于汉代,汉乐府有古曲《折杨柳歌》:“上马不捉鞭,反折杨柳枝。蹀座吹长笛,愁杀行客儿。”

此习俗产生的原因大体有三: “柳”者,“留”也,二者谐音,因而折柳送别有挽留、惜别、不舍之意。 纤柔细软的柳丝则象征着情意绵绵,能够传达出亲友离别时那种“依依不舍”之情。 柳枝有随地而生的习性,折柳相赠还有祝愿友人在异地他乡生活顺利、欣欣向荣之意。昔我往矣,杨柳依依;

今我来思,雨雪霏霏。

—— 《诗经·小雅》今宵酒醒何处?

杨柳岸,

晓风残月。

——柳永《雨霖铃》杨柳东风树,青青夹御河。

近来攀折苦,应为别离多。

——王之涣《送别》 很多考生不理解《折杨柳》为赠别、乡思名曲,就不可能得分,不理解折柳赠别是唐代著名风俗也不可得分。在这里,实际上考的是考生的文化素养和底蕴。笛中闻折柳,

春色未曾看。——李白《塞下曲》 折柳赠别1、杨柳(柳、杨):

——“柳”者,“留”也,柳枝依依——缠绵悱恻,离愁别绪——送别怀人

2、杨花(柳絮)

——飘忽不定——离愁别绪——游子思妇、好友相别

杨花,暮春时节,漫天飞舞,飘飘洒洒,给人一种飘忽不定、漂泊不归的感觉,最容易勾起离别者的愁绪。古典文学别离意象之:酒劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

——王维《送元二使安西》今宵酒醒何处,

杨柳岸、晓风残月。

——柳永《雨霖铃》相看不忍别,更进手中杯。 ——李白《送殷溆》日暮酒醒人已远,

满天风雨下西楼。

——许浑《谢亭送别》离恨如旨酒,

古今饮皆醉。

——贯休《古离别》酒入愁肠,

化作相思泪。

——范仲淹《苏幕遮》愁肠已断无由醉。

酒未到,先成泪。

——范仲淹《御街行》饮酒泣别酒:

——促人亢奋,引人抒怀——富于想象,借酒抒情——豪放洒脱,借酒浇愁古典文学别离意象之:长亭(南浦) 中国古典诗歌中有许多地方表示送别,此后就成为专有的送别之地。 “南浦”即南面的水滨,是著名的水滨送别地。当然,古人水边送别并非只有在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。 寒蝉凄切,

对长亭晚,

骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》听得一声“去也”,松了金钏;

遥望见十里长亭,减了玉肌。

此恨谁知?

——王实甫《长亭送别》南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

——白居易《南浦别》 与子交手兮东行,送美人兮南浦。

——屈原《九歌 河伯》 长亭饯别古典文学别离意象之:芳草 在唐宋诗词中,漫漫无边际的离离芳草寄托了多少文人的别情离绪、思旧念旧之情。 绵绵不尽、无处不生的春草,喻离别的愁绪,让人看到离情的生生不息。 “一年一度春草绿”,草随时序而流转,易于触动久别的忧思。 在空间的展布上,碧草连天,似将人的思念引向远方,遥无涯际。 《赋得古原草送别》 白居易

离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。又送王孙去,萋萋满别情。青青河边草,绵绵思远道。

远道不可思,夙昔梦见之。

——乐府《相和歌辞

饮马长城窟行》离恨恰如春草,

更行更远还生。

——李煜《清平乐》春草碧色,春水渌波,

送君南浦,伤如之何?

——江淹《别赋》芳草惜别古典文学别离意象之:夕阳 送别诗中常出现傍晚月夜等时间意象。莫非古人喜欢傍晚时分送别? 傍晚飞鸟归林、鱼沉潭底,对于远离家乡的游子征夫来说,更能勾起漂泊之人的离情别绪(反衬) 月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的(情景交融) 月亮含有思乡、思亲的象征义,因而古人常借月抒怀(烘托) 暮色朦胧中的苍茫感与别离这种忧伤的情感相协调(情景交融)山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归。

——王维《山中送别 》浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

——李白《送友人》醉不成欢惨将别,

别时茫茫江浸月。

——白居易《琵琶行》念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

——柳永《雨霖铃》日暮伤别夕阳(斜阳、落日):

——凄凉失落,苍茫沉郁,怀古幽情——游子、思妇、壮士、思乡怀古送别诗常见意象地点:长亭、南浦、古道、渡口

时间:傍晚、月夜

物象:芳草、晚风、柳树、笛声、远山、浊酒、

杨花 “长亭”、“南浦”、“柳”、“芳草”、

“酒”等别离主题赖以生发的意象,往往被作家们交织在同一首作品中,共同负起烘托、渲染或写照、象征离愁别恨的使命。 古道长亭,芳草萋萋,

夕阳映山,离情满怀。

晚风拂柳,残笛在耳,

执酒留别,酒尽梦寒,

浓浓情意就在这无言的梦境中永远地飘荡……送别诗答题技巧问题类型一

首联用什么词语勾勒出怎样的送别环境?

送友人 李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

用“青山” “白水”青白相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静态,“绕”描画出白水的动态,动静结合,描摹出一幅青山秀水的送别图景。

送别诗答题技巧问题类型二:

景物描写有何作用?

闻王昌龄左迁龙标

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

第一句景物描写有何作用?首先,分析离别诗常用意象。接着,体会作者所要表达的情感思想。首先,分析离别诗常用意象。 首句选取的景物是漂泊不定的杨花和叫声凄婉哀愁的子规。接着,体会作者所要表达的情感思想。 一二句表达因友人王昌龄左迁偏远之地的忧伤之情。三四句将自己心中的愁思寄托给明月,满含深情的明月照耀友人,一直陪伴他到偏远的夜郎。这两句表达了作者对友人的关切和思念。

★★★鉴赏步骤闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。首句选取的景物是漂泊不定的杨花和叫声凄婉哀愁的子规,暗含了因友人王昌龄左迁偏远之地的忧伤之情。闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

1、第一句景物描写有何作用?

送别诗答题技巧问题类型三

这首诗作者所要表达的情感是什么?离愁。

“一别心知两地秋”一句语带双关,含一个愁字。后两句写别后的思念,“日晚”、“寒鸦飞尽水悠悠” 所组成的环境给人凄凉孤独之感,从而渲染了作者的浓浓离愁和悠悠情思。 《丹阳送韦参军》 严维

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

送别诗答题技巧问题类型四

作者如何表达情感的?

鉴赏训练 重送裴郎中贬吉州 刘长卿

猿啼客散暮江头,人自伤心水自流。

同作逐臣君更远,青山万里一孤舟。

问:作者如何表达惜别哀伤之情的?1、景物:“猿啼” 、“暮江”、 “孤舟” 。

情: “客散”、 “伤心” 、“逐臣更远”。

2、反衬:“人自伤心水自流”,以流水的无情反衬人的伤心;“青山万里一孤舟”,以青山万里反衬孤舟。鉴赏训练 《淮上与友人别》郑谷

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。

数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。这首诗作者所要表达的基本情感是什么?请结合具体诗句谈谈作者是如何表达这一情感的。

离愁。

首先,作者选取了大量象征离愁的景物:“杨柳”、“杨花”、“风笛”、“离亭” 。末句直接表达了各向天涯的无限愁绪和南北异途的深长思念。 《淮上与友人别》郑谷

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。

数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。送别诗答题技巧问题类型五

这首诗使用什么表现手法?

送别诗常用艺术手法:

借景抒情,直抒胸臆

以乐景写哀情,衬托,渲染,白描、

比喻、拟人、夸张

《别董大》高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

这首诗使用什么表现手法?体现了怎样的思想感情?反衬;哀景衬壮情。体现了诗人乐观豁达的胸怀,对友人真诚情谊。

鉴赏示例闻王昌龄左迁龙标 李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。三四句在表达技巧上有什么特点?请简要分析。闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

三四句在表达技巧上有什么特点?请简要分析。运用了拟人修辞方法,将自己心中的愁思寄托给明月,满含深情的明月照耀友人,一直陪伴他到偏远的夜郎。这两句表达了作者对友人的关切和思念。送杜十四之江南 孟浩然荆吴相接水为乡,

君去春江正渺茫。

日暮征帆何处泊?

天涯一望断人肠。1. 这首诗中的“渺茫”一词在诗中有什么含义?(包含着作者怎样的心情?)

2. 诗歌的三、四句在修辞手法上有什么特点? 迁移练习思考1. 这首诗中的“渺茫”一词在诗中有什么含义?(包含着作者怎样的心情?)

2. 诗歌的三、四句在表达技巧上有什么特点? 答:“渺茫”一词包含着复杂的情感,从字面上来看它似是形容春江上烟波浩淼,雨雾蒙蒙,其实是写诗人心中的茫然,写出诗人送别友人时的怅然若失。第三句故设一问,造成转折之势,为下句抒情作准备;

结尾一句既抒发了离情,又不流于直露,余味深长,

言有尽而意无穷。

送魏万之京 李颀 送魏万之京 李颀

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。 鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。 关城树色催寒近,御衣砧声向晚多。 莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。

注:离歌:离别之歌。 关城:潼关、函谷关。御苑:皇家的宫苑。砧声:捣制寒衣的声音。

1.首联、颔联哪几个词表达了季节的怎样的特征(离别的环境)?从中又表达出诗人送别的什么情绪?

2.尾联用什么抒情方式?表达出怎样的思想感情?

思考1.首联、颔联哪几个词表达了季节的怎样的特征(离别的环境)?从中又表达出诗人送别的什么情绪?

2.尾联用什么艺术手法表达出怎样的思想内容?

答:“微霜”“鸿雁”点出了送别时深秋时节萧瑟的气氛,从中表达出诗人送别的悲愁难抑,黯然神伤的情绪。 尾联直抒胸臆,以长者的口吻表达了对魏万的劝勉:

莫把长安当作行乐之地而虚度大好时光。这是一般送别诗最常见的做法。链接高考2013福建卷

送何遁山人归蜀

【宋】梅尧臣

春风入树绿,童稚望柴扉。

远壑杜鹃响,前山蜀客归。

到家逢社燕,下马浣征衣。

终日自临水,应知已息机。

注]?杜鹃:又名子规。息机:摆脱琐事杂务,停止世俗活动。(1)请简要分析首句中“绿”字的妙处。4分

(2)三、四两联是怎样借助想象之景来抒发情感的?请简要赏析。4分(1)、“绿”字写出了春风吹绿林木的动态,表现了春风的活力,显示了春天的生机,增强了诗的韵味。

解析:首先,绿是指树的姿态,它和春风之间存在因果关系,即因春风到来,树才变绿。所以以树绿来写春风的活力。

【思路点拨】解答诗歌中的炼字题,首先解释字在诗歌中的具体含义,其次明确这个字是在写哪些景物,写出了景物的哪些特点,最后明确所炼的字的效果。(2)颈联想象友人喜逢家乡的燕子,到家一洗征尘,表现出归家时轻松愉悦的心情。尾联进一步设想有人归家后悠闲自在的生活,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。

解析:首先,分别对三四联的景色进行分析概括,三联是在写到家之后所见,是回乡之后的喜悦;四联根据注释可知,作者向往停止了世俗事务的生活,整天到大自然中去。是对自由生活的一种向往。【思路点拨】本题实际上是在考查借景抒情。作答时,结合诗歌写作背景和注释,分析诗歌的主题内容;分析景色特点,概括诗歌景象所形成的意境;分析意境和内容之间的关系,进而分析景色所体现出的情感。2014广东卷望江怨·送别

[清]万树

春江渺,断送扁舟过林杪①。愁云清未了,布帆遥比沙鸥小。

恨残照,犹有一竿红。怪人催去早。

[注] ①杪:树梢。(1)这首词的前四句描写了怎样的送别场景?(3分)

(2)怎样理解“怪人催去早”?请结合全词分析。(4分) (1)【答案】前四句描写了一幅缠绵婉恻又悲凉寂寥的送别场景:友人乘舟远行,词人伫立江边,春水渺茫,行舟远去,愁云惨淡,小舟渐行渐远,最后惟见比沙鸥还小的点点白帆。(春天的傍晚,词人在江别送别友人,看着前方江水渺茫,友人的扁舟渐行渐远;天边浓云片片,帆船越行越远,比沙鸥还要小,词人心中不觉愁云惨淡。)作者以景衬情、含蓄蕴藉地将离别时难舍难分的情绪表现韵味十足了。

【解析】本题考查考生对文学作品的语言的鉴赏能力,能力层级为D级。对场景画面题的描述主要关注重点意象的梳理与概括,此题的重点意象是象征愁绪的江水,指示离别的扁舟以及空虚暗沉的无根浮云和孤单的沙鸥,抓住这些,送别场景的凄清落寞之感就可以得出(2)【答案】词人目送友人扁舟渐行渐远,不忍离开;天边愁云片片,帆船越行越远,比沙鸥还要小。而此时夕阳还有“一竿红”,词人不禁心中生恨,怪催促者催着要早早离开,使自己不能和友人多聚片刻。全词没一句言离别,一“怪”已使诗人的离别之情渲染到了极致,反常心理正好表达了(反衬)诗人对友人浓烈的不舍和留恋,足见两人友情之深。

【解析】本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力,能力层级为D级。本题的关键是“怪”字,属于炼字知识的检测,词人的“恨”与“怪”的对象其实都是无辜的,而词人为什么会“恨”与“怪”呢?当然是因为送别之后,词人的心情落寞又无法派遣忧愁了。2017课标卷2送子由使契丹

苏 轼 云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁月①,湖山应梦武林春②。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

[注]①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”1.本诗尾联用了唐代李揆的典故,以下对此进行的赏析不正确的两项是(5分)

A.本联用李揆的典故准确贴切,因为苏轼兄弟在当时声名卓著,与李揆非常相似。

B.中原地域辽阔,人才济济,豪杰辈出,即使卓越如苏轼兄弟,也不敢自居第一。

C.从李揆的典故推断,如果苏辙承认自己的家世第一,很有可能被契丹君主扣留。

D.苏轼告诉苏辙,作为大国使臣,切莫以家世傲人,而要展示出谦恭的君子风度。

E.苏轼与苏辙兄弟情深,此时更为远行的弟弟担心,希望他小心谨慎,平安归来。2.本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。(6分)首联表现了苏轼乐观、旷达、洒脱的性格特点;化用了王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”之句,兄弟二人宦游四海,天各一方已是常事,此次也不会因远别而悲伤落泪,表现了苏轼乐观旷达、洒脱的性格特点。

送别诗一直是诗家的重要题材…… 或为拜师游学,或为求取功名,或为仕途奔走,或为生活所迫,不得不远走异域而离别亲人、恋人、友人

古时交通不便,路途艰险,通讯落后,正所谓“一别心知两地秋”“中间消息两茫然”黯然销魂者,

唯 而已矣! ——江淹《别赋》真题回放2013湖北卷临江仙

欧阳修

记得金銮同唱第,春风上国繁华。如今薄宦老天涯。十年歧路,空负曲江花。

闻说阆山通阆苑,楼高不见君家。孤城寒日等闲斜。离愁难尽,红树远连霞。

【注】欧阳修贬任滁州太守期间,一位同榜及第的朋友将赴任阆州(今四川阆中)通判,远道来访,欧阳修席上作此词相送。词中的“曲江花”代指新科进士的宴会,“阆苑”指传说中神仙居住的地方。(1)这首词蕴含着丰富的情感,请简要概括。(3分)

(2)前人评此词,称其“飘逸”。请结合“闻说阆山通阆苑,楼高不见君家”两句作简要赏析。(5分)参考答案

(1)(3分)这首词蕴含的情感主要有:①久别重逢的喜悦;②宦海沉浮的悲惋无奈;③离别在即的愁绪。

(2)(5分) ①想象奇特,虚实相生。词人忽发奇想,将本来荒僻的阆州点化为神仙阆苑,赋予阆州神话般的美丽。虚实处理得当,富有浪漫色彩。②境界缥缈开阔,语言洒脱灵动。“阆山”通“阆苑”,“滁州”望“阆州”,展现了多重时空的组合变化。“闻说”二字导入传说,忽又接以“楼高”句设想将来,灵动超逸,挥洒自如。一样的不一样的情怀送别诗 赠友送别诗主要为抒写离别之情。高考将考查其抒情方式(直接抒情和间接抒情)。选为高考题的赠友送别诗在表情达意方面又和一般的送别诗不尽相同,除表现对朋友依依不舍的深厚友情之外,常常还抒写了对朋友的勉励之情,较为乐观向上。一、赠友送别诗思想情感1、情感特征:(离愁别恨、深情厚谊、激励劝勉)1、抒写亲人、情人间的离别

2、抒写同僚、朋友间的离别

A、送好友到外地去做官诗人摆酒相送,其间充满了殷殷的叮嘱和深深的情谊。?

B、友人或同僚却都是被贬的,诗人在送别好友的同时,或表达政治上的失意,或渲泄对朝廷的不满,或表明对友人遭遇的同情与宽慰,感情深切而动人。

C、送友人去远征,充满豪情壮志,感情慷慨激昂

D、?送友人去远游,写游山玩水的闲情逸致,意境高远,情深意浓 。

E、送者和行者,都是旅途中的一个匆匆过客 内容和思想感情2、抒情方式 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。?

莫愁前路无知已,天下谁人不识君。?

——高适《别董大》?

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。? ?桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

——?李白的《赠汪伦》 1、直抒胸臆2、间接抒情A、比喻显情: 《送沈子福归江东》

惟有相思似春色,江南江北送君归。 B、借物抒情:《赠别(其二)》

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

蜡炬有心还惜别,替人垂泪到天明。C、借景抒情:《送灵澈上人》

苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。荷笠带夕阳,青山独归远。 送元二使安西 王维 渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。3、虚实结合

送别诗常常会描写离别后的想象之景来表现对朋友的深情。设想的未来之境。这类虚境是还没有发生的,它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。故写愁,将倍增其愁。例如柳永《雨霖铃》中:“今霄酒醒何处,杨柳岸晓风残月”这是设想的别后的景物:一舟离岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂柳梢。 4、乐景衬哀情

所描写之景色彩鲜艳,画面优美,以此来反衬离别之苦多情自古伤离别——谈古诗词中的别离意象关于送别意象 描述一个经典的古代告别场面需要哪些关键词?送别 李叔同长亭外,古道边,芳草碧连天,

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,海之角,知交半零落。

一觚浊酒尽余欢,今宵别梦寒。 描述一个经典的古代告别场面需要那些关键词?古典文学别离意象之:柳春夜洛城闻笛 李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?考题回顾(2002年全国17题) 前人在评论这首诗时曾说过,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”寓意是什么?你是否同意关键之说?为什么? 古人有折柳送别的习惯,这一古老的风俗最早出现于汉代,汉乐府有古曲《折杨柳歌》:“上马不捉鞭,反折杨柳枝。蹀座吹长笛,愁杀行客儿。”

此习俗产生的原因大体有三: “柳”者,“留”也,二者谐音,因而折柳送别有挽留、惜别、不舍之意。 纤柔细软的柳丝则象征着情意绵绵,能够传达出亲友离别时那种“依依不舍”之情。 柳枝有随地而生的习性,折柳相赠还有祝愿友人在异地他乡生活顺利、欣欣向荣之意。昔我往矣,杨柳依依;

今我来思,雨雪霏霏。

—— 《诗经·小雅》今宵酒醒何处?

杨柳岸,

晓风残月。

——柳永《雨霖铃》杨柳东风树,青青夹御河。

近来攀折苦,应为别离多。

——王之涣《送别》 很多考生不理解《折杨柳》为赠别、乡思名曲,就不可能得分,不理解折柳赠别是唐代著名风俗也不可得分。在这里,实际上考的是考生的文化素养和底蕴。笛中闻折柳,

春色未曾看。——李白《塞下曲》 折柳赠别1、杨柳(柳、杨):

——“柳”者,“留”也,柳枝依依——缠绵悱恻,离愁别绪——送别怀人

2、杨花(柳絮)

——飘忽不定——离愁别绪——游子思妇、好友相别

杨花,暮春时节,漫天飞舞,飘飘洒洒,给人一种飘忽不定、漂泊不归的感觉,最容易勾起离别者的愁绪。古典文学别离意象之:酒劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

——王维《送元二使安西》今宵酒醒何处,

杨柳岸、晓风残月。

——柳永《雨霖铃》相看不忍别,更进手中杯。 ——李白《送殷溆》日暮酒醒人已远,

满天风雨下西楼。

——许浑《谢亭送别》离恨如旨酒,

古今饮皆醉。

——贯休《古离别》酒入愁肠,

化作相思泪。

——范仲淹《苏幕遮》愁肠已断无由醉。

酒未到,先成泪。

——范仲淹《御街行》饮酒泣别酒:

——促人亢奋,引人抒怀——富于想象,借酒抒情——豪放洒脱,借酒浇愁古典文学别离意象之:长亭(南浦) 中国古典诗歌中有许多地方表示送别,此后就成为专有的送别之地。 “南浦”即南面的水滨,是著名的水滨送别地。当然,古人水边送别并非只有在南浦,但由于长期的民族文化浸染,南浦已成为水边送别之地的一个专名了。 寒蝉凄切,

对长亭晚,

骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》听得一声“去也”,松了金钏;

遥望见十里长亭,减了玉肌。

此恨谁知?

——王实甫《长亭送别》南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

——白居易《南浦别》 与子交手兮东行,送美人兮南浦。

——屈原《九歌 河伯》 长亭饯别古典文学别离意象之:芳草 在唐宋诗词中,漫漫无边际的离离芳草寄托了多少文人的别情离绪、思旧念旧之情。 绵绵不尽、无处不生的春草,喻离别的愁绪,让人看到离情的生生不息。 “一年一度春草绿”,草随时序而流转,易于触动久别的忧思。 在空间的展布上,碧草连天,似将人的思念引向远方,遥无涯际。 《赋得古原草送别》 白居易

离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。又送王孙去,萋萋满别情。青青河边草,绵绵思远道。

远道不可思,夙昔梦见之。

——乐府《相和歌辞

饮马长城窟行》离恨恰如春草,

更行更远还生。

——李煜《清平乐》春草碧色,春水渌波,

送君南浦,伤如之何?

——江淹《别赋》芳草惜别古典文学别离意象之:夕阳 送别诗中常出现傍晚月夜等时间意象。莫非古人喜欢傍晚时分送别? 傍晚飞鸟归林、鱼沉潭底,对于远离家乡的游子征夫来说,更能勾起漂泊之人的离情别绪(反衬) 月光给人的感觉是朦胧、迷离、苍凉,这与深邃悠长、委婉忧伤的离情别绪是一致的(情景交融) 月亮含有思乡、思亲的象征义,因而古人常借月抒怀(烘托) 暮色朦胧中的苍茫感与别离这种忧伤的情感相协调(情景交融)山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归。

——王维《山中送别 》浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

——李白《送友人》醉不成欢惨将别,

别时茫茫江浸月。

——白居易《琵琶行》念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

——柳永《雨霖铃》日暮伤别夕阳(斜阳、落日):

——凄凉失落,苍茫沉郁,怀古幽情——游子、思妇、壮士、思乡怀古送别诗常见意象地点:长亭、南浦、古道、渡口

时间:傍晚、月夜

物象:芳草、晚风、柳树、笛声、远山、浊酒、

杨花 “长亭”、“南浦”、“柳”、“芳草”、

“酒”等别离主题赖以生发的意象,往往被作家们交织在同一首作品中,共同负起烘托、渲染或写照、象征离愁别恨的使命。 古道长亭,芳草萋萋,

夕阳映山,离情满怀。

晚风拂柳,残笛在耳,

执酒留别,酒尽梦寒,

浓浓情意就在这无言的梦境中永远地飘荡……送别诗答题技巧问题类型一

首联用什么词语勾勒出怎样的送别环境?

送友人 李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

用“青山” “白水”青白相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静态,“绕”描画出白水的动态,动静结合,描摹出一幅青山秀水的送别图景。

送别诗答题技巧问题类型二:

景物描写有何作用?

闻王昌龄左迁龙标

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

第一句景物描写有何作用?首先,分析离别诗常用意象。接着,体会作者所要表达的情感思想。首先,分析离别诗常用意象。 首句选取的景物是漂泊不定的杨花和叫声凄婉哀愁的子规。接着,体会作者所要表达的情感思想。 一二句表达因友人王昌龄左迁偏远之地的忧伤之情。三四句将自己心中的愁思寄托给明月,满含深情的明月照耀友人,一直陪伴他到偏远的夜郎。这两句表达了作者对友人的关切和思念。

★★★鉴赏步骤闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。首句选取的景物是漂泊不定的杨花和叫声凄婉哀愁的子规,暗含了因友人王昌龄左迁偏远之地的忧伤之情。闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

1、第一句景物描写有何作用?

送别诗答题技巧问题类型三

这首诗作者所要表达的情感是什么?离愁。

“一别心知两地秋”一句语带双关,含一个愁字。后两句写别后的思念,“日晚”、“寒鸦飞尽水悠悠” 所组成的环境给人凄凉孤独之感,从而渲染了作者的浓浓离愁和悠悠情思。 《丹阳送韦参军》 严维

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

送别诗答题技巧问题类型四

作者如何表达情感的?

鉴赏训练 重送裴郎中贬吉州 刘长卿

猿啼客散暮江头,人自伤心水自流。

同作逐臣君更远,青山万里一孤舟。

问:作者如何表达惜别哀伤之情的?1、景物:“猿啼” 、“暮江”、 “孤舟” 。

情: “客散”、 “伤心” 、“逐臣更远”。

2、反衬:“人自伤心水自流”,以流水的无情反衬人的伤心;“青山万里一孤舟”,以青山万里反衬孤舟。鉴赏训练 《淮上与友人别》郑谷

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。

数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。这首诗作者所要表达的基本情感是什么?请结合具体诗句谈谈作者是如何表达这一情感的。

离愁。

首先,作者选取了大量象征离愁的景物:“杨柳”、“杨花”、“风笛”、“离亭” 。末句直接表达了各向天涯的无限愁绪和南北异途的深长思念。 《淮上与友人别》郑谷

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。

数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。送别诗答题技巧问题类型五

这首诗使用什么表现手法?

送别诗常用艺术手法:

借景抒情,直抒胸臆

以乐景写哀情,衬托,渲染,白描、

比喻、拟人、夸张

《别董大》高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

这首诗使用什么表现手法?体现了怎样的思想感情?反衬;哀景衬壮情。体现了诗人乐观豁达的胸怀,对友人真诚情谊。

鉴赏示例闻王昌龄左迁龙标 李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。三四句在表达技巧上有什么特点?请简要分析。闻王昌龄左迁龙标

李白

杨花落尽子规啼,

闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西。

三四句在表达技巧上有什么特点?请简要分析。运用了拟人修辞方法,将自己心中的愁思寄托给明月,满含深情的明月照耀友人,一直陪伴他到偏远的夜郎。这两句表达了作者对友人的关切和思念。送杜十四之江南 孟浩然荆吴相接水为乡,

君去春江正渺茫。

日暮征帆何处泊?

天涯一望断人肠。1. 这首诗中的“渺茫”一词在诗中有什么含义?(包含着作者怎样的心情?)

2. 诗歌的三、四句在修辞手法上有什么特点? 迁移练习思考1. 这首诗中的“渺茫”一词在诗中有什么含义?(包含着作者怎样的心情?)

2. 诗歌的三、四句在表达技巧上有什么特点? 答:“渺茫”一词包含着复杂的情感,从字面上来看它似是形容春江上烟波浩淼,雨雾蒙蒙,其实是写诗人心中的茫然,写出诗人送别友人时的怅然若失。第三句故设一问,造成转折之势,为下句抒情作准备;

结尾一句既抒发了离情,又不流于直露,余味深长,

言有尽而意无穷。

送魏万之京 李颀 送魏万之京 李颀

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。 鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。 关城树色催寒近,御衣砧声向晚多。 莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。

注:离歌:离别之歌。 关城:潼关、函谷关。御苑:皇家的宫苑。砧声:捣制寒衣的声音。

1.首联、颔联哪几个词表达了季节的怎样的特征(离别的环境)?从中又表达出诗人送别的什么情绪?

2.尾联用什么抒情方式?表达出怎样的思想感情?

思考1.首联、颔联哪几个词表达了季节的怎样的特征(离别的环境)?从中又表达出诗人送别的什么情绪?

2.尾联用什么艺术手法表达出怎样的思想内容?

答:“微霜”“鸿雁”点出了送别时深秋时节萧瑟的气氛,从中表达出诗人送别的悲愁难抑,黯然神伤的情绪。 尾联直抒胸臆,以长者的口吻表达了对魏万的劝勉:

莫把长安当作行乐之地而虚度大好时光。这是一般送别诗最常见的做法。链接高考2013福建卷

送何遁山人归蜀

【宋】梅尧臣

春风入树绿,童稚望柴扉。

远壑杜鹃响,前山蜀客归。

到家逢社燕,下马浣征衣。

终日自临水,应知已息机。

注]?杜鹃:又名子规。息机:摆脱琐事杂务,停止世俗活动。(1)请简要分析首句中“绿”字的妙处。4分

(2)三、四两联是怎样借助想象之景来抒发情感的?请简要赏析。4分(1)、“绿”字写出了春风吹绿林木的动态,表现了春风的活力,显示了春天的生机,增强了诗的韵味。

解析:首先,绿是指树的姿态,它和春风之间存在因果关系,即因春风到来,树才变绿。所以以树绿来写春风的活力。

【思路点拨】解答诗歌中的炼字题,首先解释字在诗歌中的具体含义,其次明确这个字是在写哪些景物,写出了景物的哪些特点,最后明确所炼的字的效果。(2)颈联想象友人喜逢家乡的燕子,到家一洗征尘,表现出归家时轻松愉悦的心情。尾联进一步设想有人归家后悠闲自在的生活,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。

解析:首先,分别对三四联的景色进行分析概括,三联是在写到家之后所见,是回乡之后的喜悦;四联根据注释可知,作者向往停止了世俗事务的生活,整天到大自然中去。是对自由生活的一种向往。【思路点拨】本题实际上是在考查借景抒情。作答时,结合诗歌写作背景和注释,分析诗歌的主题内容;分析景色特点,概括诗歌景象所形成的意境;分析意境和内容之间的关系,进而分析景色所体现出的情感。2014广东卷望江怨·送别

[清]万树

春江渺,断送扁舟过林杪①。愁云清未了,布帆遥比沙鸥小。

恨残照,犹有一竿红。怪人催去早。

[注] ①杪:树梢。(1)这首词的前四句描写了怎样的送别场景?(3分)

(2)怎样理解“怪人催去早”?请结合全词分析。(4分) (1)【答案】前四句描写了一幅缠绵婉恻又悲凉寂寥的送别场景:友人乘舟远行,词人伫立江边,春水渺茫,行舟远去,愁云惨淡,小舟渐行渐远,最后惟见比沙鸥还小的点点白帆。(春天的傍晚,词人在江别送别友人,看着前方江水渺茫,友人的扁舟渐行渐远;天边浓云片片,帆船越行越远,比沙鸥还要小,词人心中不觉愁云惨淡。)作者以景衬情、含蓄蕴藉地将离别时难舍难分的情绪表现韵味十足了。

【解析】本题考查考生对文学作品的语言的鉴赏能力,能力层级为D级。对场景画面题的描述主要关注重点意象的梳理与概括,此题的重点意象是象征愁绪的江水,指示离别的扁舟以及空虚暗沉的无根浮云和孤单的沙鸥,抓住这些,送别场景的凄清落寞之感就可以得出(2)【答案】词人目送友人扁舟渐行渐远,不忍离开;天边愁云片片,帆船越行越远,比沙鸥还要小。而此时夕阳还有“一竿红”,词人不禁心中生恨,怪催促者催着要早早离开,使自己不能和友人多聚片刻。全词没一句言离别,一“怪”已使诗人的离别之情渲染到了极致,反常心理正好表达了(反衬)诗人对友人浓烈的不舍和留恋,足见两人友情之深。

【解析】本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度的能力,能力层级为D级。本题的关键是“怪”字,属于炼字知识的检测,词人的“恨”与“怪”的对象其实都是无辜的,而词人为什么会“恨”与“怪”呢?当然是因为送别之后,词人的心情落寞又无法派遣忧愁了。2017课标卷2送子由使契丹

苏 轼 云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

沙漠回看清禁月①,湖山应梦武林春②。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

[注]①清禁:皇宫。苏辙时任翰林学士,常出入宫禁。②武林:杭州的别称。苏轼时知杭州。③唐代李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。后来入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公是否?”李揆怕被扣留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”1.本诗尾联用了唐代李揆的典故,以下对此进行的赏析不正确的两项是(5分)

A.本联用李揆的典故准确贴切,因为苏轼兄弟在当时声名卓著,与李揆非常相似。

B.中原地域辽阔,人才济济,豪杰辈出,即使卓越如苏轼兄弟,也不敢自居第一。

C.从李揆的典故推断,如果苏辙承认自己的家世第一,很有可能被契丹君主扣留。

D.苏轼告诉苏辙,作为大国使臣,切莫以家世傲人,而要展示出谦恭的君子风度。

E.苏轼与苏辙兄弟情深,此时更为远行的弟弟担心,希望他小心谨慎,平安归来。2.本诗首联表现了诗人什么样的性格?请加以分析。(6分)首联表现了苏轼乐观、旷达、洒脱的性格特点;化用了王勃“无为在歧路,儿女共沾巾”之句,兄弟二人宦游四海,天各一方已是常事,此次也不会因远别而悲伤落泪,表现了苏轼乐观旷达、洒脱的性格特点。

同课章节目录