2018-2019学年高一语文人教版必修一课件:7 记念刘和珍君

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高一语文人教版必修一课件:7 记念刘和珍君 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。7 记念刘和珍君【国学撷粹】 志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。(《论语·卫灵公》)

[译文]志士仁人,没有为了求生而损害仁的,只有牺牲自身来成全仁的。

【知义明理】 志士仁人舍身成仁的精神,是最高境界的仁爱。在民族危亡的关头,他们舍小家顾大家,前赴后继,奋勇前进。在中国历史上,这种精神曾教育、感染过无数中华儿女。资源助读知识整合一、作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家。著作以小说、杂文为主,另有其他译著。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。资源助读知识整合二、作品背景

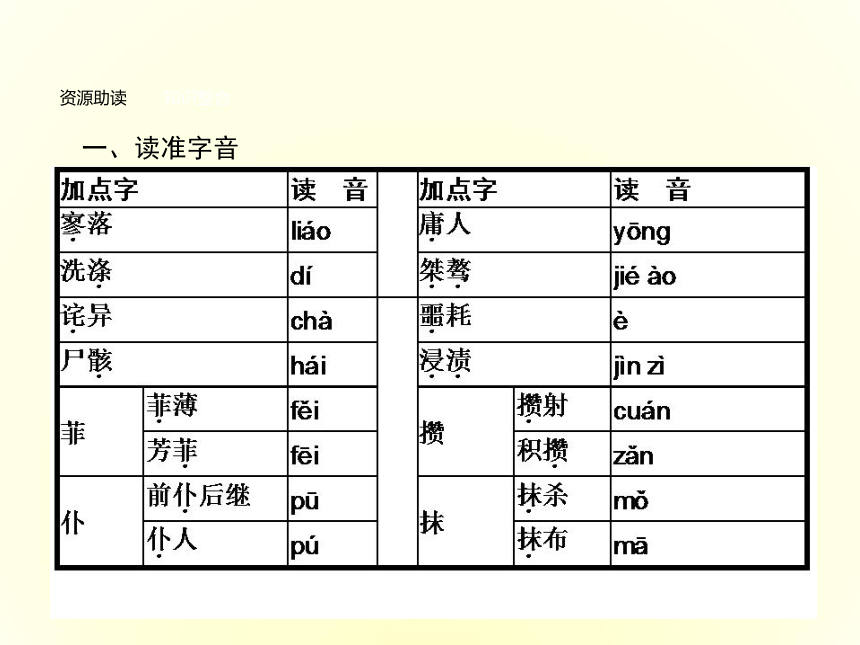

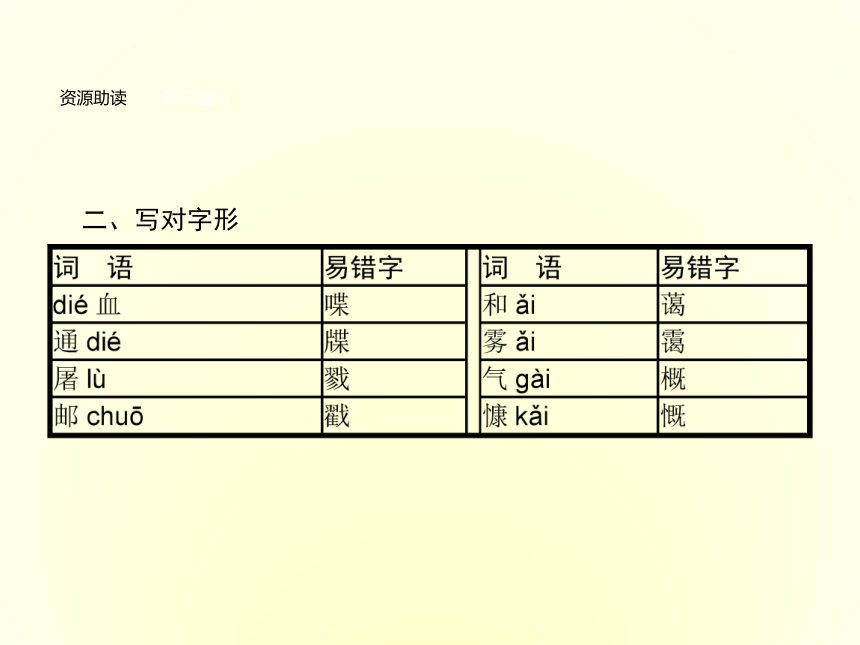

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。 在北方,原属直系军阀的冯玉祥受南方革命 势力的影响,把他所率的军队改称国民军。 同年3月,冯玉祥国民军与奉系军阀张作霖 作战期间,日本公开出面援助奉系,于3月12 日炮击国民军;16日,日本又联合英、美、法、意等国公使,以八国名义发出最后通牒,并限48小时以内答复。北京各界人民为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议所谓的最后通牒,于3月18日在天安门前集会示威,并集体赴段祺瑞执政府请愿。当请愿队伍走到国务院门前时,段祺瑞竟命令卫队开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等在这次惨案中牺牲。资源助读知识整合惨案发生后,段祺瑞执政府反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中死难者是“受人利用”“自蹈死地”,群众领袖应负“道义上的责任”。为了澄清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、写对字形 资源助读知识整合三、掌握词语

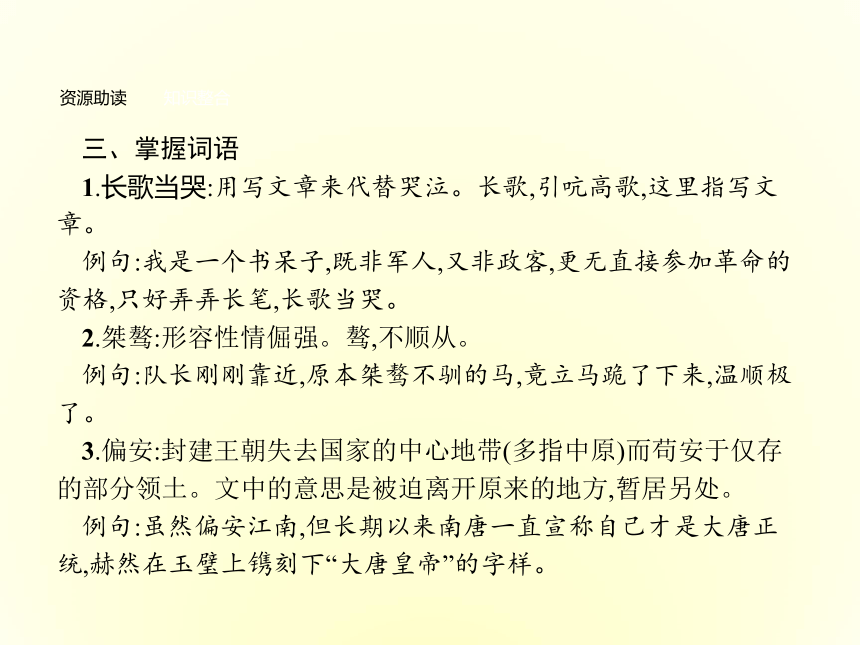

1.长歌当哭:用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。

例句:我是一个书呆子,既非军人,又非政客,更无直接参加革命的资格,只好弄弄长笔,长歌当哭。

2.桀骜:形容性情倔强。骜,不顺从。

例句:队长刚刚靠近,原本桀骜不驯的马,竟立马跪了下来,温顺极了。

3.偏安:封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

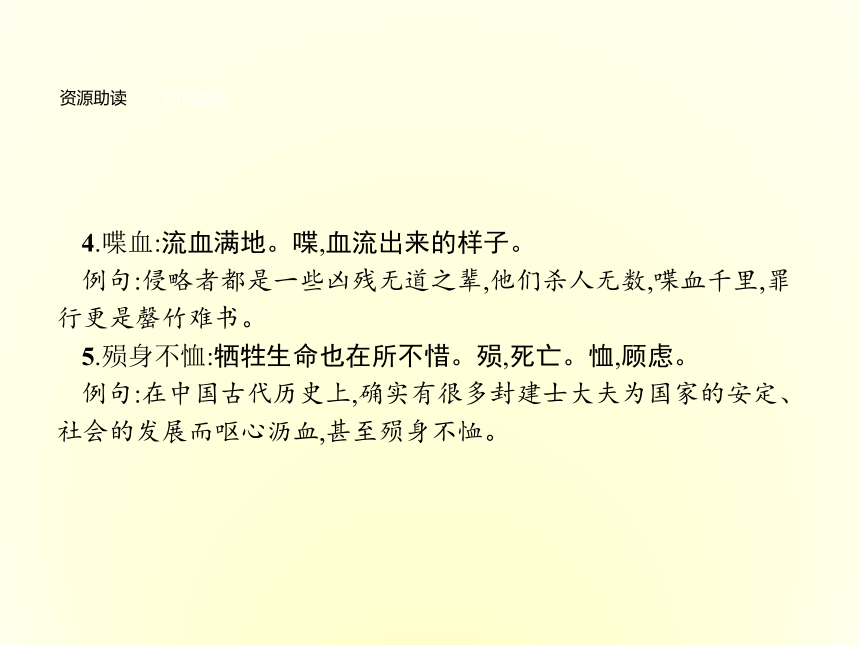

例句:虽然偏安江南,但长期以来南唐一直宣称自己才是大唐正统,赫然在玉璧上镌刻下“大唐皇帝”的字样。资源助读知识整合4.喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

例句:侵略者都是一些凶残无道之辈,他们杀人无数,喋血千里,罪行更是罄竹难书。

5.殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。

例句:在中国古代历史上,确实有很多封建士大夫为国家的安定、社会的发展而呕心沥血,甚至殒身不恤。资源助读知识整合四、辨析词义

1.目不忍视 惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看。也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。两个词的侧重点不同。“目不忍视”侧重在不忍心看;“惨无人道”侧重在对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人目不忍视。

②惨无人道的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。资源助读知识整合2.惊心动魄 触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。两词的适用对象不同:前者适用于壮观、悲壮的景象,后者适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得惊心动魄,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人触目惊心。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究一、理理文章思路 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究二、说说文章主旨

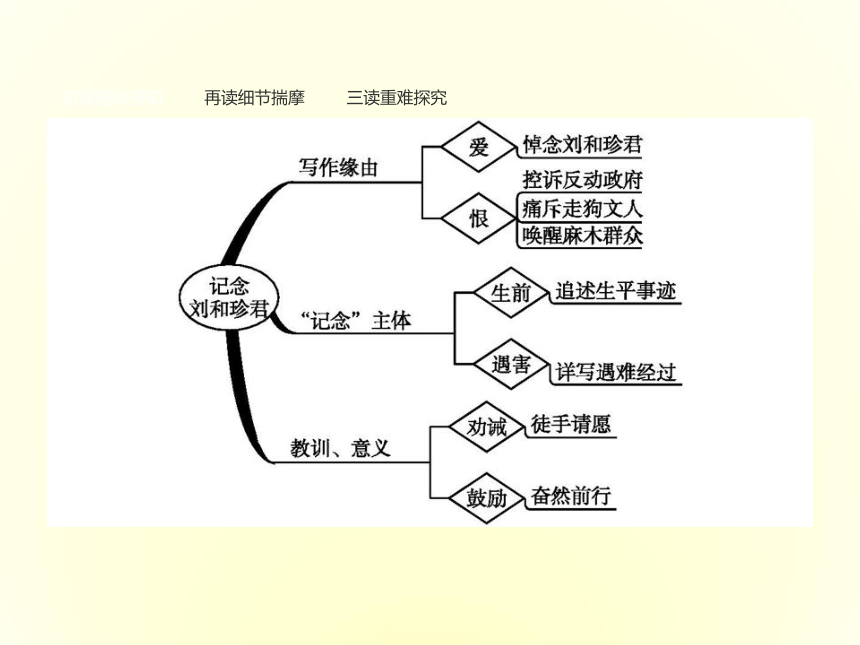

本文通过回忆与刘和珍君的交往和对“三一八”惨案烈士遇难情形的描述,愤怒地控诉了段祺瑞执政府杀害爱国青年的暴行,痛斥了走狗文人下劣无耻的流言,赞颂了烈士们的崇高精神,并用无比沉痛的心情表达了自己的哀思和尊敬,严肃总结了“三一八”惨案的教训与意义,告诫爱国青年要注意斗争方式,激励人们“更奋然而前行”。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务一】 理清脉络,了解表现手法

1.文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

参考答案:①交代写作此文的缘由;②勾起“我”对烈士的悲痛忆念;③让人感到“有写一点东西的必要”。

2.这篇文章采用了夹叙夹议的手法,文中哪几部分是记叙?主要记叙了刘和珍的哪些事?

参考答案:文章第一、三、四、五部分是记叙。刘和珍的事,按文章顺序有:①生前爱看鲁迅文章;②毅然预定了全年的《莽原》;③成为学生自治会职员;④常常微笑着,态度很温和;⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;⑥“欣然前往”参加请愿运动;⑦中弹牺牲。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.课文第三、四、五部分是按照怎样的思路布局的?

参考答案:是按照时间顺序来安排思路的。先回忆与刘和珍的最初相识,再详细叙述其遇难的经过。叙述刘和珍遇难又分两步,先写事件概况,后写遇害细节。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.文中还反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话”。作者为什么说这些看似矛盾的话?纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的

罪行,痛斥反动文人的卑劣 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.文中还反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话”。作者为什么说这些看似矛盾的话? 纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的

罪行,痛斥反动文人的卑劣 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文

人学者的阴险的论调使“我”非常愤

怒。这是个非人间的社会初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究 “惨象,已使我目不忍视了;流言,

尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默” 极度悲痛、愤怒,没有更好的办

法纪念这些为国而死的青年 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务二】 分析细节,体会作者情感

1.文章开头交代“中华民国十五年三月二十五日”的时间有什么作用?

参考答案:用“中华民国”纪元,不仅表明态度郑重,而且包含了强烈的讽刺之意和愤慨之情——以革命者的牺牲换来的“民国”已经“十五年”了,然而,人民还无辜遭受杀戮。“中华民国”早已不是人民的国家。准确地交代了悼念的来由和背景,鲜明地表达了作者强烈的感情。

2.作者在回忆与刘和珍的交往时写道:“刘和珍君是我的学生。学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了。”为什么“踌躇”?

参考答案:因为“她不是‘苟活到现在的我’的学生,是为了中国而死的中国的青年”,“我应该对她奉献我的悲哀与尊敬”。表达了鲁迅先生对烈士的敬仰之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.作者为什么一再写到刘和珍“始终微笑着,态度很温和”?

参考答案:①强调刘和珍的善良可爱;②反衬出反动派的凶残和反动文人的下劣;③证明她们不是所谓的“暴徒”。

4.作者为什么在第五部分花大量笔墨来描写刘和珍等人的遇难,强调“从背部入”“其一是手枪”等细节?

参考答案:①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究5.文章记叙了作者与刘和珍交往中的哪几个细节或印象?表现了刘和珍怎样的品格特征?参考答案:①毅然预定《莽原》全年。②“能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”。③她“虑及母校前途,黯然至于泣下”。④她“常常微笑着,态度很温和”。⑤向执政府请愿,欣然前往。

刘和珍的品格特征:渴求真理,富于斗争精神而又和蔼善良;有思想,有远见,富有责任感。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务三】 品味词句,理解深刻内涵

1.怎样理解“我已经出离愤怒了”一句的含意?“出离愤怒”的原因是什么?

参考答案:愤怒到了极点,甚至超出愤怒的程度。“出离愤怒”的原因:第一,四十多个青年的血使“我”艰于呼吸视听;第二,有几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使“我”觉得悲哀。

2.怎样理解“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”?

参考答案:“向来”“不惮”“最坏”等词语,表明作者对自己的观点的执着。本句的意思是敌人的凶残远远超出作者的意料。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.怎样理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

参考答案:“真的猛士”指真正勇敢的革命者。“直面”中的“面”是“面对”的意思;“惨淡的人生”指反动派统治下的黑暗现实。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。真正的革命者在黑暗面前不逃避,在屠杀面前不退缩,他们深知社会的黑暗和民族苦难的深重,所以他们的“哀痛”超过常人;但他们又坚信黑暗终将过去,并正在为光明的到来而奋斗,所以又是“幸福者”。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.在作者笔下,主要有这样几类人:“真的猛士”“庸人”“中国人”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”“苟活者”。他们分别指什么人?初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究参考答案:“真的猛士”指为国而死的革命烈士;“庸人”指平平常常无所作为的人,他们不思反抗,苟且偷生;“中国人”指反动派,也包括一般中国人;“无恶意的闲人”指那些对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人;“有恶意的闲人”指走狗文人;“苟活者”指的是作者自己,以表示自己的愧疚之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究鲁迅先生在本文中谈了自己对“请愿”的看法,在《空谈》一文中也说:“请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以‘刀笔吏’的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手。”请结合本文谈谈:鲁迅先生对请愿的态度是怎样的?他认为请愿的做法是正确的吗?初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究技法借鉴主题阅读技法指导

让细节描写更具情感

细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法之一。《记念刘和珍君》一文中,有两种特殊的细节描写,在抒情上有着重要的作用。

一处是“反复细节”。在“三”“四”“五”部分中,作者四次用几近雷同的笔法写道:“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来。技法借鉴主题阅读另一处是“再现细节”。在“五”中作者极尽细腻刻画之能事,生动而又细致入微地再现了三位女性的赴难的情景。“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这里的细节描写将刽子手杀人的全过程乃至每一个动作再现在读者眼前。三位女学生赴难的情景将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,直斥杀人者的残暴。技法借鉴主题阅读对点小练

“细节”顾名思义,就是细小的环节或情节。请仔细观察你的同学或老师,用简明生动的文字描写其一两个细节,力求展现人物的性格特征。200字左右。

写作示例:我们班主任教语文,四十多岁,长得很像那时的影星颜世魁,一张黑脸上布满杀气,永远穿着一身黑色中山装和一双黑皮鞋,拿着一本黑教案,我们管他叫老魁,管他上课叫“黑手高悬霸主鞭”。我跟老魁说,我在初中当过学生会主席,领导这个班,没问题,老魁一摆黑手,你啥也别当,就给我当语文课代表,有事儿我直接找你。后来我才明白老魁的用意,并由此悟得了许多管理之道。10年后我也在北京一个中学当过一年班主任,也是让最可靠的学生当语文课代表。其实老魁很少找我,可我们班同学,尤其是女生,都造谣说老魁待我像亲儿子。技法借鉴主题阅读无悔的青春

名句诵读

1.青春留不住,白发自然生。——杜牧

2.青春须早为,岂能长少年。——孟郊

3.题诗寄汝非无意,莫负青春取自惭。——于谦

4.青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。——李大钊

5.为世界进文明,为人类造幸福,以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙,资以乐其无涯之生。——李大钊

6.要做一番伟大的事业,总得在青年时代开始。——歌德

7.一个民族的年青一代要是没有青春,那就是这个民族的大不幸。——赫尔岑

8.老年时最大的安慰莫过于意识到,已把全部青春的力量都献给了永不衰老的事业。——叔本华技法借鉴主题阅读素材趣读

1.刘和珍:青春连接着时代的脉搏

刘和珍,1918年考入南昌女子师范学校,“五四”运动时期,与同学一起,参加游行示威,并带领女师学生组成宣传小组,宣传抵制日货;1921年,在女师率先剪短发,其他女校学生纷纷响应,开创了江西女子剪发新风;同年冬,发起创办进步团体“觉社”,并任《江西女子师范周刊》主编;1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升入北京女子师范大学英语系,当选女师大学生自治会主席,并成为当时北京学生运动的领袖之一;1925年,领导北师大学潮;1926年在“三一八”惨案中不幸遇难。纵览这年仅22岁的生命,我们可以看出,刘和珍的每一次选择,都体现了爱国的精神。技法借鉴主题阅读2.90后创客:把“电扇”变成了3D酷炫屏幕

2017年11月,一支90后初创团队研制的“中国电扇”在国外火了。先是澳大利亚网友在社交平台上发布视频称他从中国带回了一款非常酷的“电扇”,这台“中国电扇”转动时,飞速转动的叶片逐渐变得像一块屏幕,肉眼可见的3D卡通形象跃然于屏幕上,并开始“表演”。不少外国网友留言表示想要求购这款“中国电扇”。“中国电扇”的研发人说,“中国电扇”应该被称为“全息3D智能炫屏幕”。早在9月中旬举行的第三届“互联网+”大学生创新创业大赛上,这款电扇就已经做过展示。同时,宝马、奔驰、苏宁、可口可乐等多家知名企业表示了与团队长期合作的意向。技法借鉴主题阅读美文品读

中国女子:非同寻常的字眼

王诵诗

1938年10月,东北抗日联军的八名女官兵,面对凶残的日伪军背水一战,弹尽粮绝,最终手挽手,毅然沉入波涛滚滚的乌斯浑河。她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民仅仅13岁。这一壮举惊天地,泣鬼神。一个民族的不朽魂灵,震撼人心,这就是中国女子。日军指挥官也颤抖了,哀叹:“连女人都不怕死,中国灭亡不了。” 技法借鉴主题阅读1926年3月18日下午,请愿民众集会,抗议列强侵犯我国主权,段祺瑞执政府卫队开枪,造成死伤二百余人的惨案,其中遇难者有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群等。惨案发生后,鲁迅、周作人兄弟二人分别写了文章,鲁迅在著名文章《记念刘和珍君》中写道:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”鲁迅言之凿凿,情之殷殷,振聋发聩。技法借鉴主题阅读周作人在《三一八》说鲁迅的文章:“他的话是对的。”他还列举日本《北京周报》上明观生《可怕的刹那》附记中的一节话:“在这个混乱之中最令人感动的事,是中国女学生之刚健。凡有示威运动等,女学生大抵在前,其行动很是机敏大胆,非男生所能及,这一天女学生们也很出力。在我的前面有一个女学生,中了枪弹,她用了毛线的长围巾扪住了流出来的血潮,一点都不张皇,就是在那恐怖之中我也不禁感到佩服了,我那时还不禁起了这个念头,照这个情形看来中国将靠了这般女子兴起来罢。”《北京周报》社长藤原镰兄也在社论中说:“据当日亲身经历,目睹实况的友人们所谈,最可佩服的是女学生们的勇敢。在那个可怕的悲剧之中,女学生们死的死了,伤的伤了,在男子尚不能支持的时候,她们却始终没有失了从容的态度。其时他就想到中国的兴起或者是要在女子的身上了。”技法借鉴主题阅读周作人对上述的文字评价说:“这《北京周报》是用日本文写,办给日本人看的报,所以意见有时也还正确,不像汉文报的故意歪曲。”

“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群等女子的沉勇刚毅、临危不惧、互相救助、殒身不恤,鲁迅的讴歌,周作人的记述,日本人的评论,上升到一个民族的希望,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

且不说花木兰从军、穆桂英挂帅等女子的事迹,这些太遥远了,近现代,秋瑾、赵一曼、张志新等,舍生取义,宁死不屈,再读读上面的文字,这就是中国女子,惊心动魄的伟大,一个民族的骄傲。中国女子,这个非同寻常的字眼,是泰山,是大海,有过之而无不及,是民族的希望,是民族的脊梁,“谁说女子不如男”。

(摘自香港《大公报》,有删改)技法借鉴主题阅读[品标题]

在我们民族的历史上,叱咤风云的热血男儿固然可歌可敬,然而那些巾帼不让须眉的女子也功不可没。

[品事例]

“八女投江”的故事代代流传,她们是中国军人不屈灵魂的见证。

“三一八惨案”中殒身不恤的学生,是中国不甘沦亡、倔强品格的明证。

明观生《可怕的刹那》中对女师大临难学生的描述,从局外人的视角见证了她们的刚健、毅勇。

[品语言]

画线语句是对中国女子临危不惧、殒身不恤精神的高度概括。

[品情感]

“是泰山,是大海,有过之而无不及,是民族的希望,是民族的脊梁”这些语句是对中国女子的高度赞美。技法借鉴主题阅读【问题】

1.文章大量引用著述中的文字,有什么作用?

2.这篇文章在选材上具有怎样的特点

参考答案:1.这些引用,有的来自史料,有的来自名人作品,具有真实性和代表性,能真实地反映历史事实,展现中国女子不怕牺牲、百折不挠的抗争精神,显示出中国女子的不同寻常之处。

2.文章截取了近现代历史上影响巨大的“八女投江”和“三一八惨案”中的刘和珍、杨德群、张静淑等人的事迹,讴歌了中国女子临难从容和宁死不屈的精神,表达了对中国女子的崇敬之情。

[译文]志士仁人,没有为了求生而损害仁的,只有牺牲自身来成全仁的。

【知义明理】 志士仁人舍身成仁的精神,是最高境界的仁爱。在民族危亡的关头,他们舍小家顾大家,前赴后继,奋勇前进。在中国历史上,这种精神曾教育、感染过无数中华儿女。资源助读知识整合一、作者简介

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。文学家、思想家、革命家。著作以小说、杂文为主,另有其他译著。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《华盖集》《南腔北调集》等。资源助读知识整合二、作品背景

1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。 在北方,原属直系军阀的冯玉祥受南方革命 势力的影响,把他所率的军队改称国民军。 同年3月,冯玉祥国民军与奉系军阀张作霖 作战期间,日本公开出面援助奉系,于3月12 日炮击国民军;16日,日本又联合英、美、法、意等国公使,以八国名义发出最后通牒,并限48小时以内答复。北京各界人民为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议所谓的最后通牒,于3月18日在天安门前集会示威,并集体赴段祺瑞执政府请愿。当请愿队伍走到国务院门前时,段祺瑞竟命令卫队开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等在这次惨案中牺牲。资源助读知识整合惨案发生后,段祺瑞执政府反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中死难者是“受人利用”“自蹈死地”,群众领袖应负“道义上的责任”。为了澄清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、写对字形 资源助读知识整合三、掌握词语

1.长歌当哭:用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。

例句:我是一个书呆子,既非军人,又非政客,更无直接参加革命的资格,只好弄弄长笔,长歌当哭。

2.桀骜:形容性情倔强。骜,不顺从。

例句:队长刚刚靠近,原本桀骜不驯的马,竟立马跪了下来,温顺极了。

3.偏安:封建王朝失去国家的中心地带(多指中原)而苟安于仅存的部分领土。文中的意思是被迫离开原来的地方,暂居另处。

例句:虽然偏安江南,但长期以来南唐一直宣称自己才是大唐正统,赫然在玉璧上镌刻下“大唐皇帝”的字样。资源助读知识整合4.喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

例句:侵略者都是一些凶残无道之辈,他们杀人无数,喋血千里,罪行更是罄竹难书。

5.殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。

例句:在中国古代历史上,确实有很多封建士大夫为国家的安定、社会的发展而呕心沥血,甚至殒身不恤。资源助读知识整合四、辨析词义

1.目不忍视 惨无人道

辨析:“目不忍视”,形容景象十分凄惨,使人不忍心看。也说目不忍睹。“惨无人道”,残酷到了没有一点儿人性的地步,形容凶恶残暴到了极点。两个词的侧重点不同。“目不忍视”侧重在不忍心看;“惨无人道”侧重在对制造悲惨事件的人的指责。

例句:①这个万人坑里白骨累累,令人目不忍视。

②惨无人道的侵略者对这个村子里的百姓进行了野蛮的屠杀。资源助读知识整合2.惊心动魄 触目惊心

辨析:“惊心动魄”,形容使人感受很深,震动很大。“触目惊心”,看到某种严重的情况引起内心的震动。两词的适用对象不同:前者适用于壮观、悲壮的景象,后者适用于悲惨的、数量大的情况。

例句:①这部电影将战争场面拍得惊心动魄,令人印象深刻。

②近年来,马尼拉河污染日趋严重,整条河面被垃圾充斥,只见垃圾不见河水,景象令人触目惊心。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究一、理理文章思路 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究二、说说文章主旨

本文通过回忆与刘和珍君的交往和对“三一八”惨案烈士遇难情形的描述,愤怒地控诉了段祺瑞执政府杀害爱国青年的暴行,痛斥了走狗文人下劣无耻的流言,赞颂了烈士们的崇高精神,并用无比沉痛的心情表达了自己的哀思和尊敬,严肃总结了“三一八”惨案的教训与意义,告诫爱国青年要注意斗争方式,激励人们“更奋然而前行”。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务一】 理清脉络,了解表现手法

1.文章为什么要从追悼会上程君请求作文写起?

参考答案:①交代写作此文的缘由;②勾起“我”对烈士的悲痛忆念;③让人感到“有写一点东西的必要”。

2.这篇文章采用了夹叙夹议的手法,文中哪几部分是记叙?主要记叙了刘和珍的哪些事?

参考答案:文章第一、三、四、五部分是记叙。刘和珍的事,按文章顺序有:①生前爱看鲁迅文章;②毅然预定了全年的《莽原》;③成为学生自治会职员;④常常微笑着,态度很温和;⑤虑及母校前途,黯然至于泣下;⑥“欣然前往”参加请愿运动;⑦中弹牺牲。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.课文第三、四、五部分是按照怎样的思路布局的?

参考答案:是按照时间顺序来安排思路的。先回忆与刘和珍的最初相识,再详细叙述其遇难的经过。叙述刘和珍遇难又分两步,先写事件概况,后写遇害细节。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.文中还反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话”。作者为什么说这些看似矛盾的话?纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的

罪行,痛斥反动文人的卑劣 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文人学者的阴险的论调使“我”非常愤怒。这是个非人间的社会初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.文中还反复写了这样的话:“有写一点东西的必要”“可是我实在无话可说”“我还有什么话可说呢”“呜呼,我说不出话”。作者为什么说这些看似矛盾的话? 纪念烈士,揭露段祺瑞执政府的

罪行,痛斥反动文人的卑劣 烈士的牺牲使“我”极度悲痛,文

人学者的阴险的论调使“我”非常愤

怒。这是个非人间的社会初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究 “惨象,已使我目不忍视了;流言,

尤使我耳不忍闻”,“我”只能“沉默” 极度悲痛、愤怒,没有更好的办

法纪念这些为国而死的青年 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务二】 分析细节,体会作者情感

1.文章开头交代“中华民国十五年三月二十五日”的时间有什么作用?

参考答案:用“中华民国”纪元,不仅表明态度郑重,而且包含了强烈的讽刺之意和愤慨之情——以革命者的牺牲换来的“民国”已经“十五年”了,然而,人民还无辜遭受杀戮。“中华民国”早已不是人民的国家。准确地交代了悼念的来由和背景,鲜明地表达了作者强烈的感情。

2.作者在回忆与刘和珍的交往时写道:“刘和珍君是我的学生。学生云者,我向来这样想,这样说,现在却觉得有些踌躇了。”为什么“踌躇”?

参考答案:因为“她不是‘苟活到现在的我’的学生,是为了中国而死的中国的青年”,“我应该对她奉献我的悲哀与尊敬”。表达了鲁迅先生对烈士的敬仰之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.作者为什么一再写到刘和珍“始终微笑着,态度很温和”?

参考答案:①强调刘和珍的善良可爱;②反衬出反动派的凶残和反动文人的下劣;③证明她们不是所谓的“暴徒”。

4.作者为什么在第五部分花大量笔墨来描写刘和珍等人的遇难,强调“从背部入”“其一是手枪”等细节?

参考答案:①揭露了敌人的凶残,证明那简直就是虐杀,同时反驳流言;②赞扬了三个女子临难从容、互相救助的精神;③证明刘和珍等人完全是无辜的,是徒手请愿的进步学生,不是“暴徒”;④证明这次屠杀是有人指挥的,是事前策划好的。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究5.文章记叙了作者与刘和珍交往中的哪几个细节或印象?表现了刘和珍怎样的品格特征?参考答案:①毅然预定《莽原》全年。②“能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长”。③她“虑及母校前途,黯然至于泣下”。④她“常常微笑着,态度很温和”。⑤向执政府请愿,欣然前往。

刘和珍的品格特征:渴求真理,富于斗争精神而又和蔼善良;有思想,有远见,富有责任感。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务三】 品味词句,理解深刻内涵

1.怎样理解“我已经出离愤怒了”一句的含意?“出离愤怒”的原因是什么?

参考答案:愤怒到了极点,甚至超出愤怒的程度。“出离愤怒”的原因:第一,四十多个青年的血使“我”艰于呼吸视听;第二,有几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使“我”觉得悲哀。

2.怎样理解“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”?

参考答案:“向来”“不惮”“最坏”等词语,表明作者对自己的观点的执着。本句的意思是敌人的凶残远远超出作者的意料。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.怎样理解“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

参考答案:“真的猛士”指真正勇敢的革命者。“直面”中的“面”是“面对”的意思;“惨淡的人生”指反动派统治下的黑暗现实。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。真正的革命者在黑暗面前不逃避,在屠杀面前不退缩,他们深知社会的黑暗和民族苦难的深重,所以他们的“哀痛”超过常人;但他们又坚信黑暗终将过去,并正在为光明的到来而奋斗,所以又是“幸福者”。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究4.在作者笔下,主要有这样几类人:“真的猛士”“庸人”“中国人”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”“苟活者”。他们分别指什么人?初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究参考答案:“真的猛士”指为国而死的革命烈士;“庸人”指平平常常无所作为的人,他们不思反抗,苟且偷生;“中国人”指反动派,也包括一般中国人;“无恶意的闲人”指那些对爱国青年的斗争、牺牲冷眼旁观的人;“有恶意的闲人”指走狗文人;“苟活者”指的是作者自己,以表示自己的愧疚之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究鲁迅先生在本文中谈了自己对“请愿”的看法,在《空谈》一文中也说:“请愿的事,我一向就不以为然的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到,虽然我向来常以‘刀笔吏’的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况又是徒手。”请结合本文谈谈:鲁迅先生对请愿的态度是怎样的?他认为请愿的做法是正确的吗?初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究技法借鉴主题阅读技法指导

让细节描写更具情感

细节描写是刻画人物性格,揭示人物内心世界,表现人物细微复杂感情,点化人物关系,暗示人物身份、处境等最重要的方法之一。《记念刘和珍君》一文中,有两种特殊的细节描写,在抒情上有着重要的作用。

一处是“反复细节”。在“三”“四”“五”部分中,作者四次用几近雷同的笔法写道:“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。作者精心设计的这个反复细节如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来。技法借鉴主题阅读另一处是“再现细节”。在“五”中作者极尽细腻刻画之能事,生动而又细致入微地再现了三位女性的赴难的情景。“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆”“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这里的细节描写将刽子手杀人的全过程乃至每一个动作再现在读者眼前。三位女学生赴难的情景将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,直斥杀人者的残暴。技法借鉴主题阅读对点小练

“细节”顾名思义,就是细小的环节或情节。请仔细观察你的同学或老师,用简明生动的文字描写其一两个细节,力求展现人物的性格特征。200字左右。

写作示例:我们班主任教语文,四十多岁,长得很像那时的影星颜世魁,一张黑脸上布满杀气,永远穿着一身黑色中山装和一双黑皮鞋,拿着一本黑教案,我们管他叫老魁,管他上课叫“黑手高悬霸主鞭”。我跟老魁说,我在初中当过学生会主席,领导这个班,没问题,老魁一摆黑手,你啥也别当,就给我当语文课代表,有事儿我直接找你。后来我才明白老魁的用意,并由此悟得了许多管理之道。10年后我也在北京一个中学当过一年班主任,也是让最可靠的学生当语文课代表。其实老魁很少找我,可我们班同学,尤其是女生,都造谣说老魁待我像亲儿子。技法借鉴主题阅读无悔的青春

名句诵读

1.青春留不住,白发自然生。——杜牧

2.青春须早为,岂能长少年。——孟郊

3.题诗寄汝非无意,莫负青春取自惭。——于谦

4.青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。——李大钊

5.为世界进文明,为人类造幸福,以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙,资以乐其无涯之生。——李大钊

6.要做一番伟大的事业,总得在青年时代开始。——歌德

7.一个民族的年青一代要是没有青春,那就是这个民族的大不幸。——赫尔岑

8.老年时最大的安慰莫过于意识到,已把全部青春的力量都献给了永不衰老的事业。——叔本华技法借鉴主题阅读素材趣读

1.刘和珍:青春连接着时代的脉搏

刘和珍,1918年考入南昌女子师范学校,“五四”运动时期,与同学一起,参加游行示威,并带领女师学生组成宣传小组,宣传抵制日货;1921年,在女师率先剪短发,其他女校学生纷纷响应,开创了江西女子剪发新风;同年冬,发起创办进步团体“觉社”,并任《江西女子师范周刊》主编;1923年秋,考入国立北京女子高等师范预科,后升入北京女子师范大学英语系,当选女师大学生自治会主席,并成为当时北京学生运动的领袖之一;1925年,领导北师大学潮;1926年在“三一八”惨案中不幸遇难。纵览这年仅22岁的生命,我们可以看出,刘和珍的每一次选择,都体现了爱国的精神。技法借鉴主题阅读2.90后创客:把“电扇”变成了3D酷炫屏幕

2017年11月,一支90后初创团队研制的“中国电扇”在国外火了。先是澳大利亚网友在社交平台上发布视频称他从中国带回了一款非常酷的“电扇”,这台“中国电扇”转动时,飞速转动的叶片逐渐变得像一块屏幕,肉眼可见的3D卡通形象跃然于屏幕上,并开始“表演”。不少外国网友留言表示想要求购这款“中国电扇”。“中国电扇”的研发人说,“中国电扇”应该被称为“全息3D智能炫屏幕”。早在9月中旬举行的第三届“互联网+”大学生创新创业大赛上,这款电扇就已经做过展示。同时,宝马、奔驰、苏宁、可口可乐等多家知名企业表示了与团队长期合作的意向。技法借鉴主题阅读美文品读

中国女子:非同寻常的字眼

王诵诗

1938年10月,东北抗日联军的八名女官兵,面对凶残的日伪军背水一战,弹尽粮绝,最终手挽手,毅然沉入波涛滚滚的乌斯浑河。她们中年龄最大的冷云23岁,最小的王惠民仅仅13岁。这一壮举惊天地,泣鬼神。一个民族的不朽魂灵,震撼人心,这就是中国女子。日军指挥官也颤抖了,哀叹:“连女人都不怕死,中国灭亡不了。” 技法借鉴主题阅读1926年3月18日下午,请愿民众集会,抗议列强侵犯我国主权,段祺瑞执政府卫队开枪,造成死伤二百余人的惨案,其中遇难者有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群等。惨案发生后,鲁迅、周作人兄弟二人分别写了文章,鲁迅在著名文章《记念刘和珍君》中写道:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!”“我目睹中国女子的办事,是始于去年的,虽然是少数,但看那干练坚决,百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。”鲁迅言之凿凿,情之殷殷,振聋发聩。技法借鉴主题阅读周作人在《三一八》说鲁迅的文章:“他的话是对的。”他还列举日本《北京周报》上明观生《可怕的刹那》附记中的一节话:“在这个混乱之中最令人感动的事,是中国女学生之刚健。凡有示威运动等,女学生大抵在前,其行动很是机敏大胆,非男生所能及,这一天女学生们也很出力。在我的前面有一个女学生,中了枪弹,她用了毛线的长围巾扪住了流出来的血潮,一点都不张皇,就是在那恐怖之中我也不禁感到佩服了,我那时还不禁起了这个念头,照这个情形看来中国将靠了这般女子兴起来罢。”《北京周报》社长藤原镰兄也在社论中说:“据当日亲身经历,目睹实况的友人们所谈,最可佩服的是女学生们的勇敢。在那个可怕的悲剧之中,女学生们死的死了,伤的伤了,在男子尚不能支持的时候,她们却始终没有失了从容的态度。其时他就想到中国的兴起或者是要在女子的身上了。”技法借鉴主题阅读周作人对上述的文字评价说:“这《北京周报》是用日本文写,办给日本人看的报,所以意见有时也还正确,不像汉文报的故意歪曲。”

“三一八”惨案中的刘和珍、杨德群等女子的沉勇刚毅、临危不惧、互相救助、殒身不恤,鲁迅的讴歌,周作人的记述,日本人的评论,上升到一个民族的希望,“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”。

且不说花木兰从军、穆桂英挂帅等女子的事迹,这些太遥远了,近现代,秋瑾、赵一曼、张志新等,舍生取义,宁死不屈,再读读上面的文字,这就是中国女子,惊心动魄的伟大,一个民族的骄傲。中国女子,这个非同寻常的字眼,是泰山,是大海,有过之而无不及,是民族的希望,是民族的脊梁,“谁说女子不如男”。

(摘自香港《大公报》,有删改)技法借鉴主题阅读[品标题]

在我们民族的历史上,叱咤风云的热血男儿固然可歌可敬,然而那些巾帼不让须眉的女子也功不可没。

[品事例]

“八女投江”的故事代代流传,她们是中国军人不屈灵魂的见证。

“三一八惨案”中殒身不恤的学生,是中国不甘沦亡、倔强品格的明证。

明观生《可怕的刹那》中对女师大临难学生的描述,从局外人的视角见证了她们的刚健、毅勇。

[品语言]

画线语句是对中国女子临危不惧、殒身不恤精神的高度概括。

[品情感]

“是泰山,是大海,有过之而无不及,是民族的希望,是民族的脊梁”这些语句是对中国女子的高度赞美。技法借鉴主题阅读【问题】

1.文章大量引用著述中的文字,有什么作用?

2.这篇文章在选材上具有怎样的特点

参考答案:1.这些引用,有的来自史料,有的来自名人作品,具有真实性和代表性,能真实地反映历史事实,展现中国女子不怕牺牲、百折不挠的抗争精神,显示出中国女子的不同寻常之处。

2.文章截取了近现代历史上影响巨大的“八女投江”和“三一八惨案”中的刘和珍、杨德群、张静淑等人的事迹,讴歌了中国女子临难从容和宁死不屈的精神,表达了对中国女子的崇敬之情。