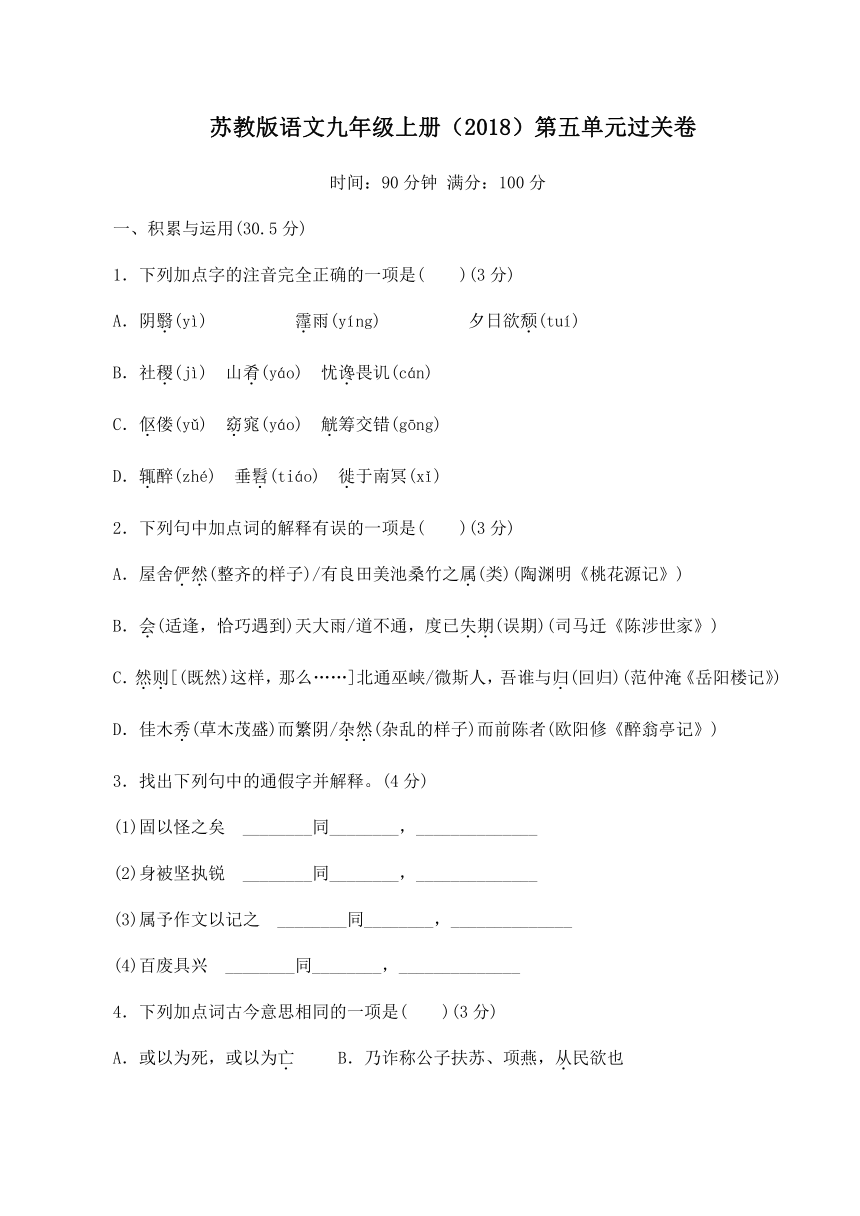

苏教版语文九年级上册(2018)第五单元过关卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 苏教版语文九年级上册(2018)第五单元过关卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-11 21:23:28 | ||

图片预览

文档简介

苏教版语文九年级上册(2018)第五单元过关卷

时间:90分钟 满分:100分

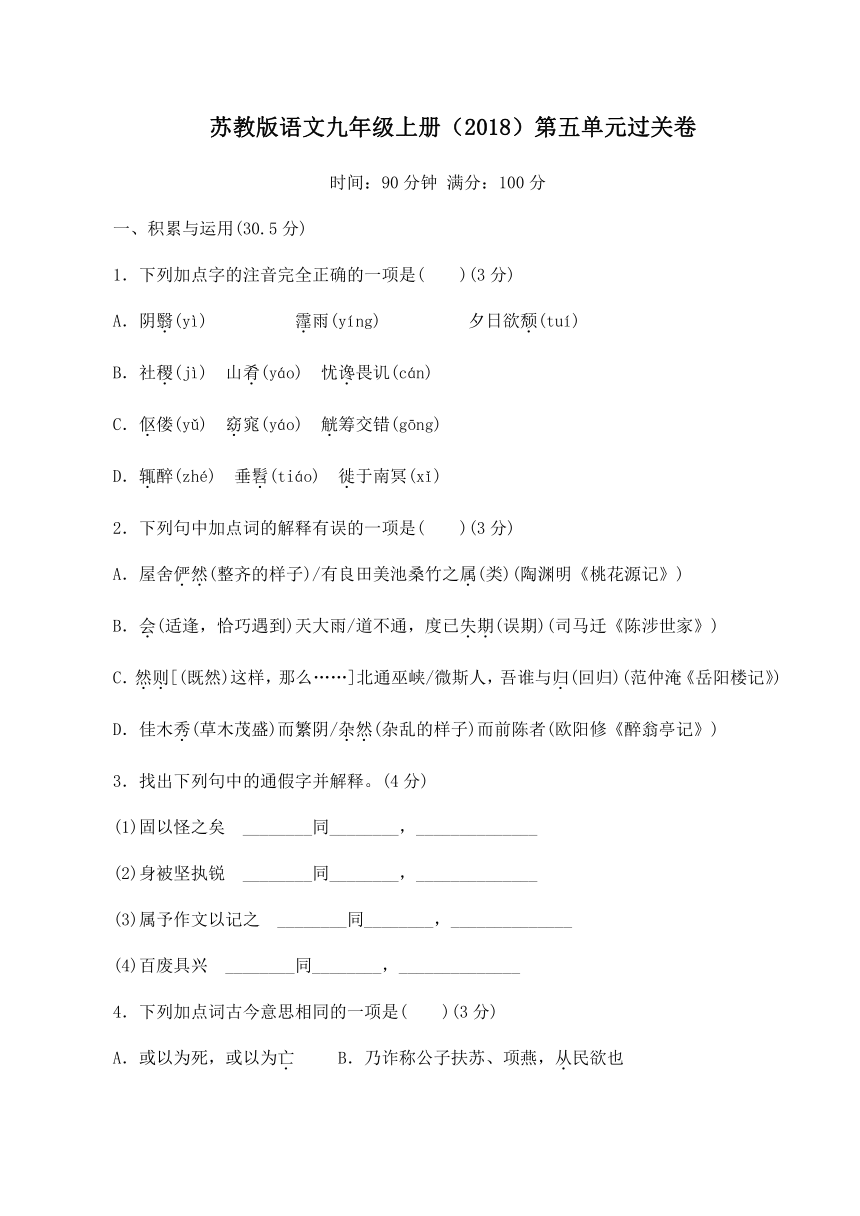

一、积累与运用(30.5分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(3分)

A.阴翳(yì) 霪雨(yíng) 夕日欲颓(tuí)

B.社稷(jì) 山肴(yáo) 忧谗畏讥(cán)

C.伛偻(yǔ) 窈窕(yáo) 觥筹交错(gōng)

D.辄醉(zhé) 垂髫(tiáo) 徙于南冥(xǐ)

2.下列句中加点词的解释有误的一项是( )(3分)

A.屋舍俨然(整齐的样子)/有良田美池桑竹之属(类)(陶渊明《桃花源记》)

B.会(适逢,恰巧遇到)天大雨/道不通,度已失期(误期)(司马迁《陈涉世家》)

C.然则[(既然)这样,那么……]北通巫峡/微斯人,吾谁与归(回归)(范仲淹《岳阳楼记》)

D.佳木秀(草木茂盛)而繁阴/杂然(杂乱的样子)而前陈者(欧阳修《醉翁亭记》)

3.找出下列句中的通假字并解释。(4分)

(1)固以怪之矣 ________同________,______________

(2)身被坚执锐 ________同________,______________

(3)属予作文以记之 ________同________,______________

(4)百废具兴 ________同________,______________

4.下列加点词古今意思相同的一项是( )(3分)

A.或以为死,或以为亡 B.乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也

C.阡陌交通,鸡犬相闻 D.夕日欲颓

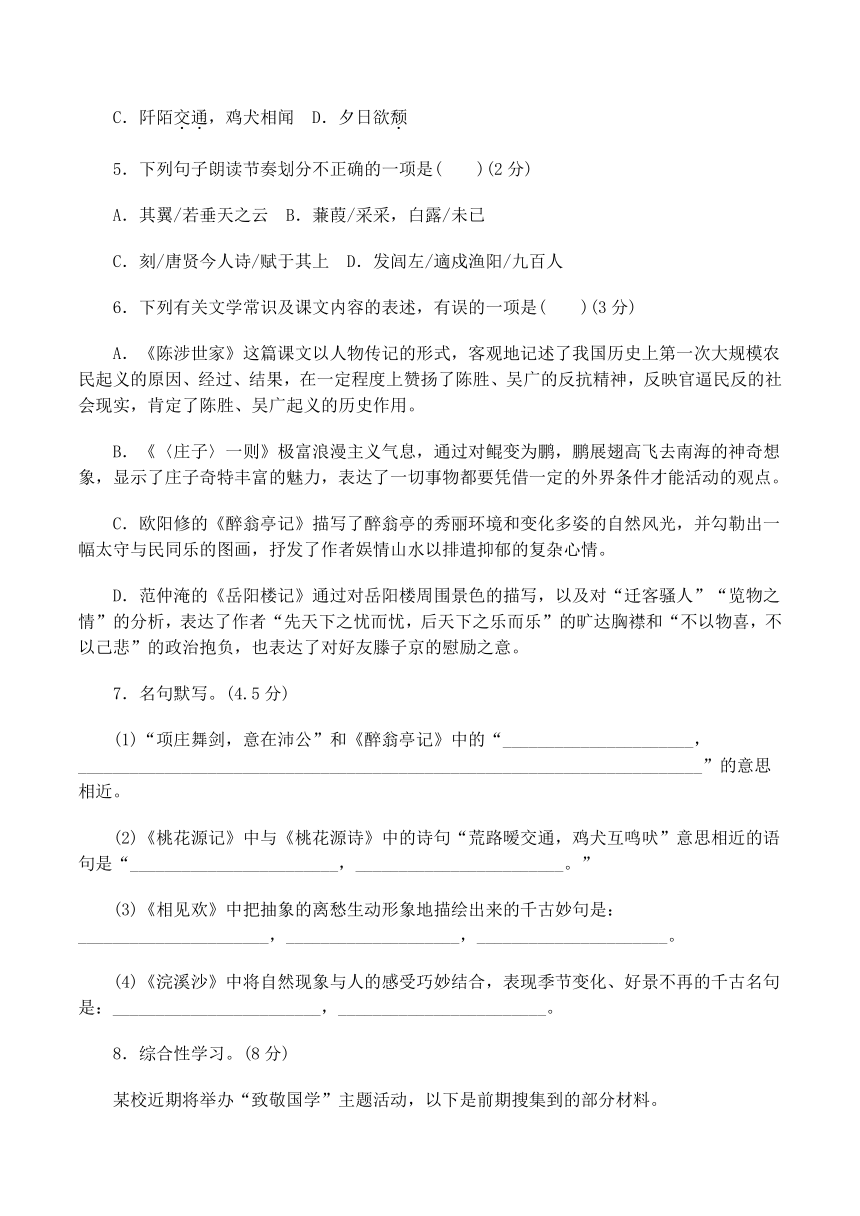

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )(2分)

A.其翼/若垂天之云 B.蒹葭/采采,白露/未已

C.刻/唐贤今人诗/赋于其上 D.发闾左/適戍渔阳/九百人

6.下列有关文学常识及课文内容的表述,有误的一项是( )(3分)

A.《陈涉世家》这篇课文以人物传记的形式,客观地记述了我国历史上第一次大规模农民起义的原因、经过、结果,在一定程度上赞扬了陈胜、吴广的反抗精神,反映官逼民反的社会现实,肯定了陈胜、吴广起义的历史作用。

B.《〈庄子〉一则》极富浪漫主义气息,通过对鲲变为鹏,鹏展翅高飞去南海的神奇想象,显示了庄子奇特丰富的魅力,表达了一切事物都要凭借一定的外界条件才能活动的观点。

C.欧阳修的《醉翁亭记》描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者娱情山水以排遣抑郁的复杂心情。

D.范仲淹的《岳阳楼记》通过对岳阳楼周围景色的描写,以及对“迁客骚人”“览物之情”的分析,表达了作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的旷达胸襟和“不以物喜,不以己悲”的政治抱负,也表达了对好友滕子京的慰励之意。

7.名句默写。(4.5分)

(1)“项庄舞剑,意在沛公”和《醉翁亭记》中的“______________________,________________________________________________________________________”的意思相近。

(2)《桃花源记》中与《桃花源诗》中的诗句“荒路暧交通,鸡犬互鸣吠”意思相近的语句是“________________________,________________________。”

(3)《相见欢》中把抽象的离愁生动形象地描绘出来的千古妙句是:______________________,____________________,______________________。

(4)《浣溪沙》中将自然现象与人的感受巧妙结合,表现季节变化、好景不再的千古名句是:________________________,________________________。

8.综合性学习。(8分)

某校近期将举办“致敬国学”主题活动,以下是前期搜集到的部分材料。

材料一 国学又称为中国学。国学包括中国古代的哲学、史学、宗教学、文学、礼俗学、考据学、伦理学以及中医学、农学、术数、地理、政治、经济、书画、音乐、建筑等诸多传统学术文化。二十世纪二十年代,张之洞等人为了与西学相对,提出“中学”(中国固有之学)这一概念。

材料二 国学强调尊道、贵德、仁义、自然、人文、教化、节俭、谦下、自强、不息等精神理念。诵读这些文化经典,接受优秀传统文化的熏陶滋养,可以继承和弘扬中华传统文化精华,提升文化素养与道德修养,从而丰富心灵并健全人格。

材料三 我本人幼年背诵了不少诗文,直到成年能够较深刻地回味这些诗文的含义时,禁不住以万里漫游来寻找这些诗文的述实地和写作实地,真是感受无限。这种诵读和重温,在一定程度上决定了我们是文化意义上的中国人。

——余秋雨(文化学者)

七十多年来,在人生旅途中经历了多种阴晴圆缺、悲欢离合以后,才逐渐体会到幼年所诵读的“高处不胜寒”和“鸿飞那复计东西”等名句的真义,也才认识到“真堪托死生”和“犹恐相逢是梦中”是何等厚重的诗句。

——杨振宁(物理学家)

(1)何谓国学?根据材料一,请你用简洁的语言给“国学”下定义。(2分)

(2)此次主题活动设有国学经典诵读比赛,结合材料二,请你为该比赛拟写一则标语。(至少使用一种修辞)(3分)

(3)阅读材料三并思考,哪一句古代经典诗文也曾在某一时刻引发过你的人生感慨?写下这句诗文及其作者(本试题涉及的诗文除外),并联系当时具体情境分析它带给你的影响。(3分)

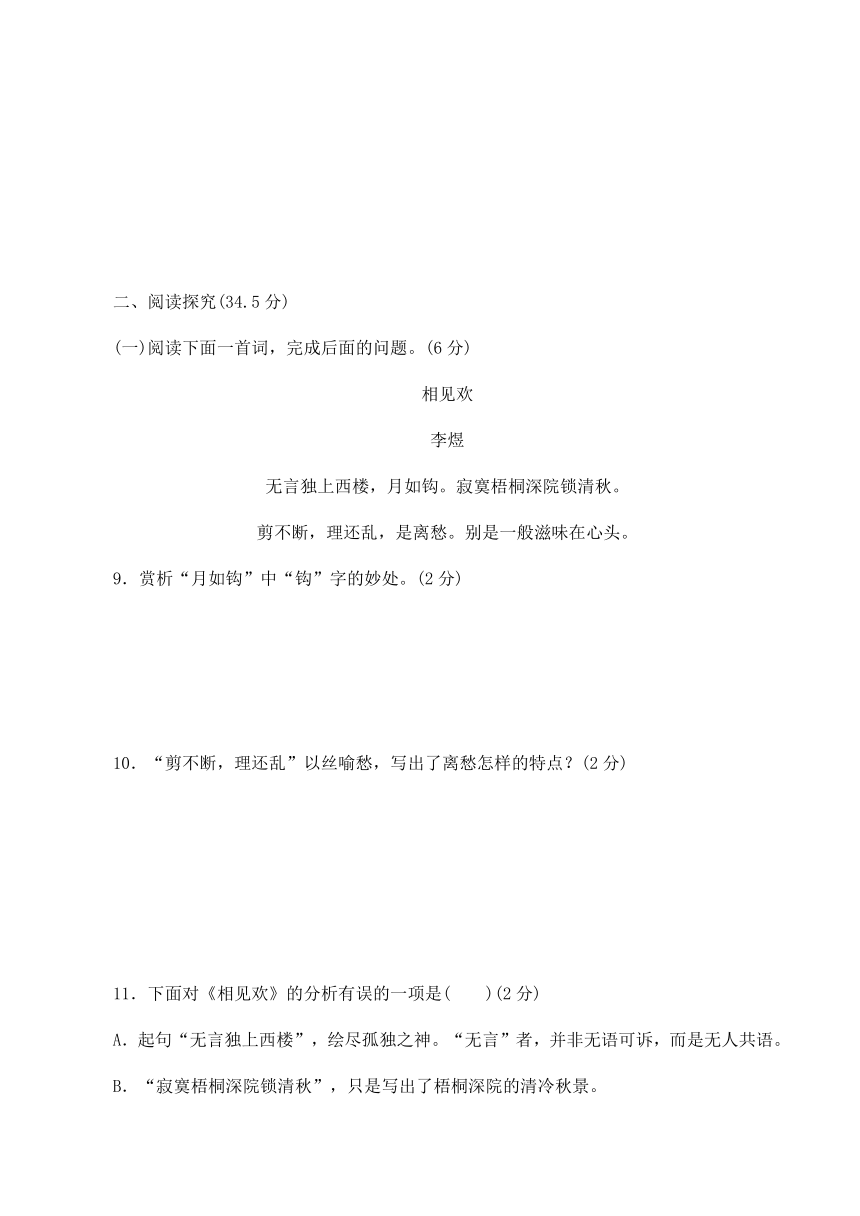

二、阅读探究(34.5分)

(一)阅读下面一首词,完成后面的问题。(6分)

相见欢

李煜

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

9.赏析“月如钩”中“钩”字的妙处。(2分)

10.“剪不断,理还乱”以丝喻愁,写出了离愁怎样的特点?(2分)

11.下面对《相见欢》的分析有误的一项是( )(2分)

A.起句“无言独上西楼”,绘尽孤独之神。“无言”者,并非无语可诉,而是无人共语。

B.“寂寞梧桐深院锁清秋”,只是写出了梧桐深院的清冷秋景。

C.“剪不断,理还乱,是离愁”以丝喻离愁,将抽象的情感加以具象化,形容愁思之纷繁和难解。

D.“别是一般滋味在心头”表现了对“离愁”的滋味讲不出,说不清的极其复杂的内心感受。

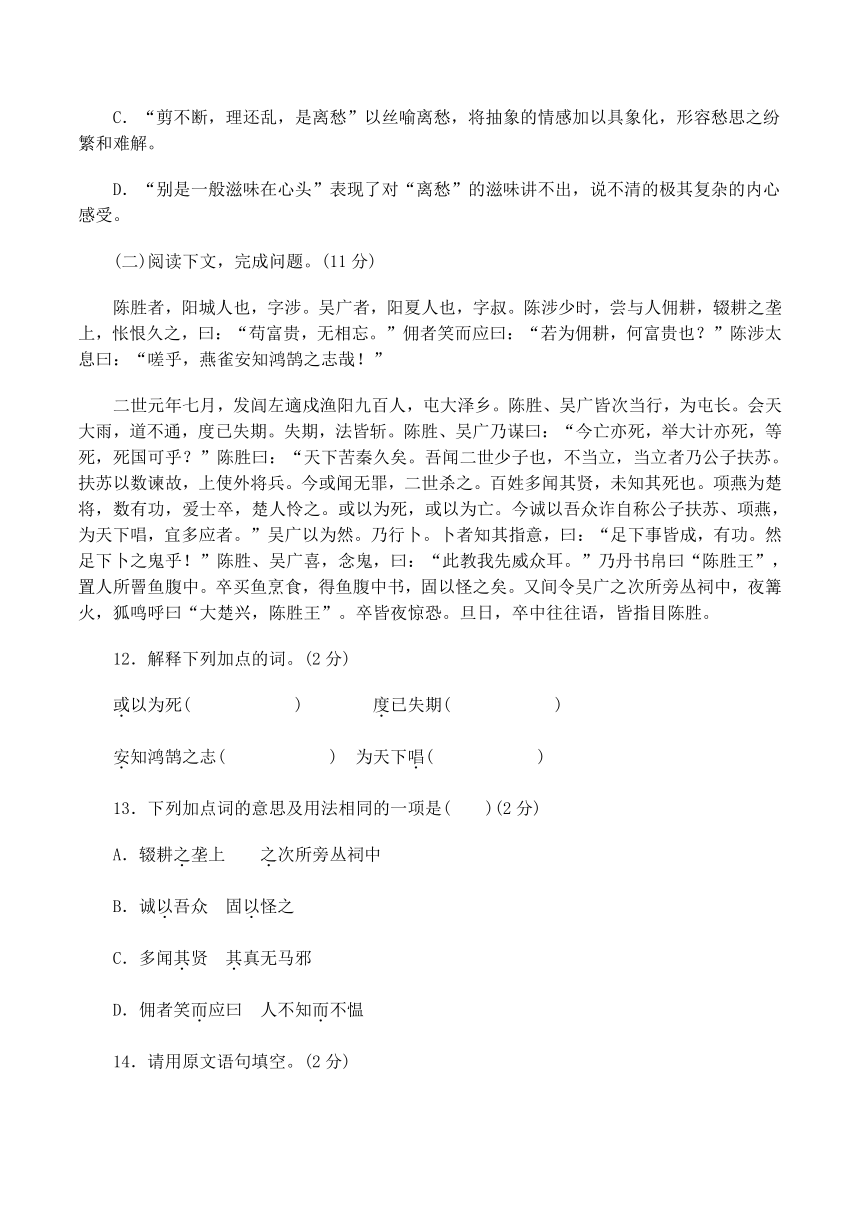

(二)阅读下文,完成问题。(11分)

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左適戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰“大楚兴,陈胜王”。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

12.解释下列加点的词。(2分)

或以为死( ) 度已失期( )

安知鸿鹄之志( ) 为天下唱( )

13.下列加点词的意思及用法相同的一项是( )(2分)

A.辍耕之垄上 之次所旁丛祠中

B.诚以吾众 固以怪之

C.多闻其贤 其真无马邪

D.佣者笑而应曰 人不知而不愠

14.请用原文语句填空。(2分)

陈胜、吴广起义的直接原因是:________________________________________________________________________,

根本原因是:________________________________________________________________________。

15.对陈胜、吴广采用“鱼腹藏书”“篝火狐鸣”等办法的原因理解准确的一项是( )(2分)

A.卜卦的人要他们“卜之鬼”,于是就照着做了。

B.为了增加神秘感,使大家认为鬼神都在帮助陈胜。

C.借以在群众中树立“大楚兴,陈胜王”的信念和起义队伍的威信。

D.为了制造革命舆论,争取群众的支持。

16.读贾谊《过秦论》中的一段文字,结合上文第二自然段内容,回答后面的问题。(3分)

(陈胜)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢(赢:提,背)粮而景(景:同“影”,像影子一样)从。山东(山东:崤山以东,即东方诸国)豪俊,遂并起而亡秦族矣。

两段文字写的都是陈胜、吴广起义,但在表现内容上各有侧重,请分别说明。

(三)阅读下文,完成后面的题目。(9分)

【甲】若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎?噫!微斯人,吾谁与归?

【乙】至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

17.解释下面加点的词。(2分)

(1)连月不开( )

(2)杂然而前陈者( )

(3)长烟一空( )

(4)游人去而禽鸟乐( )

18.把下面句子翻译成现代汉语。(2分)

(1)微斯人,吾谁与归?

(2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

19.甲文第二自然段描绘出一幅什么样的图画?乙文第一自然段描绘了什么样的场景?(2分)

20.甲乙两文各表现了作者怎样的思想?并具体说说你对此的理解。(3分)

(四)阅读下文,完成后面的题目。(8.5分)

徐伯珍字文楚,东阳太末人也。伯珍少孤贫,学书无纸,常以竹箭、箬叶、甘蕉及地上学书。山水暴出,漂溺宅舍,村邻皆奔走;伯珍累床而坐,诵书不辍。积十年,究寻经史,游学者多依之。太守琅琊王昙生、吴郡张淹①并加礼辟②,伯珍应召便退,如此者凡十二焉。吴郡顾欢擿出《尚书》滞义,伯珍酬答,甚有条理,儒者宗之。

宅南九里有高山,班固谓之九岩山,后汉龙丘苌③隐处也。二年,伯珍移居之。门前生梓树,一年便合抱。家甚贫窭④兄弟四人皆白首相对时人呼为四皓。建武四年,卒,年八十四。受业生凡千余人。

(选自《南史》卷七十六,有删节)

【注释】①琅琊王昙生、吴郡张淹:与下文的“吴郡顾欢”都是地名人名。②辟:征召(为官)。③龙丘苌:人名。④窭:贫穷。

21.用“/”给文中画波浪线的部分断句。(限断两处)(2分)

家甚贫窭兄弟四人皆白首相对时人呼为四皓

22.解释下列句中加点的词。(2分)

(1)伯珍少孤贫( )

(2)学书无纸( )

(3)山水暴出( )

(4)建武四年,卒( )

23.用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

伯珍累床而坐,诵书不辍。

24.这篇短文给了你哪些人生启示?请用自己的话回答。(2.5分)

三、作文(35分)

25.“无可奈何花落去”是诗人读懂人生的感慨,“读你千遍也不厌倦”是歌手读懂真情的呼唤,“先忧后乐”是文人读懂时代的担当,万有引力是科学家读懂苹果落地的思考……一诗一文,一草一木,一人一事,都需要用慧眼去阅读,用心灵去感悟。

请以“读懂”为话题,写一篇文章。

要求:①题目自拟,文体自选。②可以记叙经历,抒写感受,也可以发表议论。③不少于600字,若写诗歌,不少于15行。

答案:

第五单元过关卷

一、1.D 解析:A项“霪”应读作“yín”;B项“谗”应读作“chán”;C项“窈”应读作“yǎo”。

2.C 解析:“归”解释为“归依”。

3.(1)“以” “已” 已经 (2)“被” “披” 穿 (3)“属” “嘱” 嘱托

(4)“具” “俱” 全,皆

4.B 解析:A项古今意思分别为“逃跑/死亡”;C项古今意思分别为“交错相通/运输事业”;D项古今意思分别为“坠落/衰败,萎靡”;B项古今意思均为“顺从、依从”。

5.C

6.C 解析:《醉翁亭记》抒发了作者欧阳修与民同乐的情怀。

7.(1)醉翁之意不在酒 在乎山水之间也

(2)阡陌交通 鸡犬相闻

(3)剪不断 理还乱 是离愁

(4)无可奈何花落去 似曾相识燕归来

8.(1)国学指与西学相对的以中国传统文化典籍为载体,表现中华民族传统社会价值观与道德伦理观的思想体系。

(2)示例:诵读文化经典,弘扬民族精神。

(3)略。

二、(一)9.运用比喻,形象地将残月比作玉钩,渲染孤寂凄凉的环境;“钩”谐音“勾”,勾起词人离愁别恨,为下文直抒胸臆铺垫蓄势。

10.“剪不断”写出了离愁繁多和绵长的特点;“理还乱”写出了离愁纷繁杂乱,难以理清的特点。

11.B 解析:B项“只是写出了梧桐深院的清冷秋景”有误。这句不只是写出了满院清冷秋景,更有落魄的人,孤寂的心,思乡的情,亡国的恨。

(二)12.有的 估计 怎么 同“倡”,倡导

13.A

14.失期,法皆斩 天下苦秦久矣

15.C

16.《陈涉世家》中的这段文字侧重写起义的原因和策划(谋划)的经过;《过秦论》中的这段文字侧重写起义的影响和起义引发的结果。

(三)17.(1)放晴 (2)摆放,陈列 (3)全

(4)离开

18.(1)如果没有这种人,我同谁一道呢?

(2)游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守自有他的乐趣啊。

19.春和景明图。 游宴场景。

20.甲文表现了范仲淹“先忧后乐”的思想。写作此文时,作者正贬官在外,但仍然以天下为己任。这种吃苦在前、享乐在后的品质,在今天仍有教育意义。

乙文表现了欧阳修“与民同乐”的思想。写作此文时,作者被贬为滁州知州,但他以宽厚仁爱之心,随遇而安,与民同乐,这种心态值得欣赏。

(四)21.家甚贫窭/兄弟四人皆白首相对/时人呼为四皓

22.(1)小时候 (2)写字 (3)突然

(4)去世

23.徐伯珍把床叠架起来,坐在上面,诵读不停。

24.示例:不为名利等外物所惑,坚持自己的选择;只有勤奋刻苦、持之以恒,才能有所成就;人只有不断提高自身的学识修养,才能赢得他人的尊重和社会的认可。

附:参考译文

徐伯珍,字文楚,东阳太末人。徐伯珍早年丧父,家境贫困,学习写字没有纸,常在竹箭、箬叶、甘蕉及地上练字。山洪暴发,淹没了房屋,村里邻居都急忙逃走;徐伯珍把床叠架起来,坐在上面,诵读不停。经过十年,对经史都很有研究,所以游学的人大多跟从他。琅琊太守王昙生、吴郡张淹都曾礼聘他,徐伯珍应召后便立即隐退,这样做共有十二次。吴郡顾欢选出《尚书》中晦涩难解的地方,徐伯珍解释回答得很有条理,因此儒学之士对他极为尊崇。

他家南边九里有座高山,班固称之为九岩山,是后汉龙丘苌隐居的地方。两年后,徐伯珍移居这里。他家门前长着一棵梓树,一年便长得合抱粗了。他家境很贫穷,兄弟四人都白首相对,时人称之为“四皓”。建武四年,(徐伯珍)去世,享年八十四岁。接受他教诲的共有一千余人。

三、25.思路解析:这是一道话题作文。首先要审好题。“读懂”一词中“读”是方式,“懂”是结果。写好本次作文,还需要正确把握“读”与“懂”之间的关系。“读懂”往往有表面的和深层的,如读懂了一篇文章中的道理,读懂了一首歌曲吟唱的情感,属于表面的。而本次话题作文的材料则对“读懂”的内涵进行了拓展,读懂人生,读懂真情,读懂担当,读懂科学,读懂自然,读懂某个人……当然,读懂以前未曾读懂的,需要用智慧阅读,需要用心灵去感悟。可见,作文应做到有“读”有“懂”。如果有“读”无“懂”,或“读”得不具体、“懂”得不到位,都有可能造成离题、偏题,或主题表现不深刻,影响作文质量。其次,选好材。在审题的基础上,选择自己熟悉、感悟深的来写,可以是亲情、友情、师生情,也可以是来自文字中的感悟,等等。 例文略。

时间:90分钟 满分:100分

一、积累与运用(30.5分)

1.下列加点字的注音完全正确的一项是( )(3分)

A.阴翳(yì) 霪雨(yíng) 夕日欲颓(tuí)

B.社稷(jì) 山肴(yáo) 忧谗畏讥(cán)

C.伛偻(yǔ) 窈窕(yáo) 觥筹交错(gōng)

D.辄醉(zhé) 垂髫(tiáo) 徙于南冥(xǐ)

2.下列句中加点词的解释有误的一项是( )(3分)

A.屋舍俨然(整齐的样子)/有良田美池桑竹之属(类)(陶渊明《桃花源记》)

B.会(适逢,恰巧遇到)天大雨/道不通,度已失期(误期)(司马迁《陈涉世家》)

C.然则[(既然)这样,那么……]北通巫峡/微斯人,吾谁与归(回归)(范仲淹《岳阳楼记》)

D.佳木秀(草木茂盛)而繁阴/杂然(杂乱的样子)而前陈者(欧阳修《醉翁亭记》)

3.找出下列句中的通假字并解释。(4分)

(1)固以怪之矣 ________同________,______________

(2)身被坚执锐 ________同________,______________

(3)属予作文以记之 ________同________,______________

(4)百废具兴 ________同________,______________

4.下列加点词古今意思相同的一项是( )(3分)

A.或以为死,或以为亡 B.乃诈称公子扶苏、项燕,从民欲也

C.阡陌交通,鸡犬相闻 D.夕日欲颓

5.下列句子朗读节奏划分不正确的一项是( )(2分)

A.其翼/若垂天之云 B.蒹葭/采采,白露/未已

C.刻/唐贤今人诗/赋于其上 D.发闾左/適戍渔阳/九百人

6.下列有关文学常识及课文内容的表述,有误的一项是( )(3分)

A.《陈涉世家》这篇课文以人物传记的形式,客观地记述了我国历史上第一次大规模农民起义的原因、经过、结果,在一定程度上赞扬了陈胜、吴广的反抗精神,反映官逼民反的社会现实,肯定了陈胜、吴广起义的历史作用。

B.《〈庄子〉一则》极富浪漫主义气息,通过对鲲变为鹏,鹏展翅高飞去南海的神奇想象,显示了庄子奇特丰富的魅力,表达了一切事物都要凭借一定的外界条件才能活动的观点。

C.欧阳修的《醉翁亭记》描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者娱情山水以排遣抑郁的复杂心情。

D.范仲淹的《岳阳楼记》通过对岳阳楼周围景色的描写,以及对“迁客骚人”“览物之情”的分析,表达了作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的旷达胸襟和“不以物喜,不以己悲”的政治抱负,也表达了对好友滕子京的慰励之意。

7.名句默写。(4.5分)

(1)“项庄舞剑,意在沛公”和《醉翁亭记》中的“______________________,________________________________________________________________________”的意思相近。

(2)《桃花源记》中与《桃花源诗》中的诗句“荒路暧交通,鸡犬互鸣吠”意思相近的语句是“________________________,________________________。”

(3)《相见欢》中把抽象的离愁生动形象地描绘出来的千古妙句是:______________________,____________________,______________________。

(4)《浣溪沙》中将自然现象与人的感受巧妙结合,表现季节变化、好景不再的千古名句是:________________________,________________________。

8.综合性学习。(8分)

某校近期将举办“致敬国学”主题活动,以下是前期搜集到的部分材料。

材料一 国学又称为中国学。国学包括中国古代的哲学、史学、宗教学、文学、礼俗学、考据学、伦理学以及中医学、农学、术数、地理、政治、经济、书画、音乐、建筑等诸多传统学术文化。二十世纪二十年代,张之洞等人为了与西学相对,提出“中学”(中国固有之学)这一概念。

材料二 国学强调尊道、贵德、仁义、自然、人文、教化、节俭、谦下、自强、不息等精神理念。诵读这些文化经典,接受优秀传统文化的熏陶滋养,可以继承和弘扬中华传统文化精华,提升文化素养与道德修养,从而丰富心灵并健全人格。

材料三 我本人幼年背诵了不少诗文,直到成年能够较深刻地回味这些诗文的含义时,禁不住以万里漫游来寻找这些诗文的述实地和写作实地,真是感受无限。这种诵读和重温,在一定程度上决定了我们是文化意义上的中国人。

——余秋雨(文化学者)

七十多年来,在人生旅途中经历了多种阴晴圆缺、悲欢离合以后,才逐渐体会到幼年所诵读的“高处不胜寒”和“鸿飞那复计东西”等名句的真义,也才认识到“真堪托死生”和“犹恐相逢是梦中”是何等厚重的诗句。

——杨振宁(物理学家)

(1)何谓国学?根据材料一,请你用简洁的语言给“国学”下定义。(2分)

(2)此次主题活动设有国学经典诵读比赛,结合材料二,请你为该比赛拟写一则标语。(至少使用一种修辞)(3分)

(3)阅读材料三并思考,哪一句古代经典诗文也曾在某一时刻引发过你的人生感慨?写下这句诗文及其作者(本试题涉及的诗文除外),并联系当时具体情境分析它带给你的影响。(3分)

二、阅读探究(34.5分)

(一)阅读下面一首词,完成后面的问题。(6分)

相见欢

李煜

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

9.赏析“月如钩”中“钩”字的妙处。(2分)

10.“剪不断,理还乱”以丝喻愁,写出了离愁怎样的特点?(2分)

11.下面对《相见欢》的分析有误的一项是( )(2分)

A.起句“无言独上西楼”,绘尽孤独之神。“无言”者,并非无语可诉,而是无人共语。

B.“寂寞梧桐深院锁清秋”,只是写出了梧桐深院的清冷秋景。

C.“剪不断,理还乱,是离愁”以丝喻离愁,将抽象的情感加以具象化,形容愁思之纷繁和难解。

D.“别是一般滋味在心头”表现了对“离愁”的滋味讲不出,说不清的极其复杂的内心感受。

(二)阅读下文,完成问题。(11分)

陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太息曰:“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!”

二世元年七月,发闾左適戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰“大楚兴,陈胜王”。卒皆夜惊恐。旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

12.解释下列加点的词。(2分)

或以为死( ) 度已失期( )

安知鸿鹄之志( ) 为天下唱( )

13.下列加点词的意思及用法相同的一项是( )(2分)

A.辍耕之垄上 之次所旁丛祠中

B.诚以吾众 固以怪之

C.多闻其贤 其真无马邪

D.佣者笑而应曰 人不知而不愠

14.请用原文语句填空。(2分)

陈胜、吴广起义的直接原因是:________________________________________________________________________,

根本原因是:________________________________________________________________________。

15.对陈胜、吴广采用“鱼腹藏书”“篝火狐鸣”等办法的原因理解准确的一项是( )(2分)

A.卜卦的人要他们“卜之鬼”,于是就照着做了。

B.为了增加神秘感,使大家认为鬼神都在帮助陈胜。

C.借以在群众中树立“大楚兴,陈胜王”的信念和起义队伍的威信。

D.为了制造革命舆论,争取群众的支持。

16.读贾谊《过秦论》中的一段文字,结合上文第二自然段内容,回答后面的问题。(3分)

(陈胜)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢(赢:提,背)粮而景(景:同“影”,像影子一样)从。山东(山东:崤山以东,即东方诸国)豪俊,遂并起而亡秦族矣。

两段文字写的都是陈胜、吴广起义,但在表现内容上各有侧重,请分别说明。

(三)阅读下文,完成后面的题目。(9分)

【甲】若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎?噫!微斯人,吾谁与归?

【乙】至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

17.解释下面加点的词。(2分)

(1)连月不开( )

(2)杂然而前陈者( )

(3)长烟一空( )

(4)游人去而禽鸟乐( )

18.把下面句子翻译成现代汉语。(2分)

(1)微斯人,吾谁与归?

(2)人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

19.甲文第二自然段描绘出一幅什么样的图画?乙文第一自然段描绘了什么样的场景?(2分)

20.甲乙两文各表现了作者怎样的思想?并具体说说你对此的理解。(3分)

(四)阅读下文,完成后面的题目。(8.5分)

徐伯珍字文楚,东阳太末人也。伯珍少孤贫,学书无纸,常以竹箭、箬叶、甘蕉及地上学书。山水暴出,漂溺宅舍,村邻皆奔走;伯珍累床而坐,诵书不辍。积十年,究寻经史,游学者多依之。太守琅琊王昙生、吴郡张淹①并加礼辟②,伯珍应召便退,如此者凡十二焉。吴郡顾欢擿出《尚书》滞义,伯珍酬答,甚有条理,儒者宗之。

宅南九里有高山,班固谓之九岩山,后汉龙丘苌③隐处也。二年,伯珍移居之。门前生梓树,一年便合抱。家甚贫窭④兄弟四人皆白首相对时人呼为四皓。建武四年,卒,年八十四。受业生凡千余人。

(选自《南史》卷七十六,有删节)

【注释】①琅琊王昙生、吴郡张淹:与下文的“吴郡顾欢”都是地名人名。②辟:征召(为官)。③龙丘苌:人名。④窭:贫穷。

21.用“/”给文中画波浪线的部分断句。(限断两处)(2分)

家甚贫窭兄弟四人皆白首相对时人呼为四皓

22.解释下列句中加点的词。(2分)

(1)伯珍少孤贫( )

(2)学书无纸( )

(3)山水暴出( )

(4)建武四年,卒( )

23.用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

伯珍累床而坐,诵书不辍。

24.这篇短文给了你哪些人生启示?请用自己的话回答。(2.5分)

三、作文(35分)

25.“无可奈何花落去”是诗人读懂人生的感慨,“读你千遍也不厌倦”是歌手读懂真情的呼唤,“先忧后乐”是文人读懂时代的担当,万有引力是科学家读懂苹果落地的思考……一诗一文,一草一木,一人一事,都需要用慧眼去阅读,用心灵去感悟。

请以“读懂”为话题,写一篇文章。

要求:①题目自拟,文体自选。②可以记叙经历,抒写感受,也可以发表议论。③不少于600字,若写诗歌,不少于15行。

答案:

第五单元过关卷

一、1.D 解析:A项“霪”应读作“yín”;B项“谗”应读作“chán”;C项“窈”应读作“yǎo”。

2.C 解析:“归”解释为“归依”。

3.(1)“以” “已” 已经 (2)“被” “披” 穿 (3)“属” “嘱” 嘱托

(4)“具” “俱” 全,皆

4.B 解析:A项古今意思分别为“逃跑/死亡”;C项古今意思分别为“交错相通/运输事业”;D项古今意思分别为“坠落/衰败,萎靡”;B项古今意思均为“顺从、依从”。

5.C

6.C 解析:《醉翁亭记》抒发了作者欧阳修与民同乐的情怀。

7.(1)醉翁之意不在酒 在乎山水之间也

(2)阡陌交通 鸡犬相闻

(3)剪不断 理还乱 是离愁

(4)无可奈何花落去 似曾相识燕归来

8.(1)国学指与西学相对的以中国传统文化典籍为载体,表现中华民族传统社会价值观与道德伦理观的思想体系。

(2)示例:诵读文化经典,弘扬民族精神。

(3)略。

二、(一)9.运用比喻,形象地将残月比作玉钩,渲染孤寂凄凉的环境;“钩”谐音“勾”,勾起词人离愁别恨,为下文直抒胸臆铺垫蓄势。

10.“剪不断”写出了离愁繁多和绵长的特点;“理还乱”写出了离愁纷繁杂乱,难以理清的特点。

11.B 解析:B项“只是写出了梧桐深院的清冷秋景”有误。这句不只是写出了满院清冷秋景,更有落魄的人,孤寂的心,思乡的情,亡国的恨。

(二)12.有的 估计 怎么 同“倡”,倡导

13.A

14.失期,法皆斩 天下苦秦久矣

15.C

16.《陈涉世家》中的这段文字侧重写起义的原因和策划(谋划)的经过;《过秦论》中的这段文字侧重写起义的影响和起义引发的结果。

(三)17.(1)放晴 (2)摆放,陈列 (3)全

(4)离开

18.(1)如果没有这种人,我同谁一道呢?

(2)游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守自有他的乐趣啊。

19.春和景明图。 游宴场景。

20.甲文表现了范仲淹“先忧后乐”的思想。写作此文时,作者正贬官在外,但仍然以天下为己任。这种吃苦在前、享乐在后的品质,在今天仍有教育意义。

乙文表现了欧阳修“与民同乐”的思想。写作此文时,作者被贬为滁州知州,但他以宽厚仁爱之心,随遇而安,与民同乐,这种心态值得欣赏。

(四)21.家甚贫窭/兄弟四人皆白首相对/时人呼为四皓

22.(1)小时候 (2)写字 (3)突然

(4)去世

23.徐伯珍把床叠架起来,坐在上面,诵读不停。

24.示例:不为名利等外物所惑,坚持自己的选择;只有勤奋刻苦、持之以恒,才能有所成就;人只有不断提高自身的学识修养,才能赢得他人的尊重和社会的认可。

附:参考译文

徐伯珍,字文楚,东阳太末人。徐伯珍早年丧父,家境贫困,学习写字没有纸,常在竹箭、箬叶、甘蕉及地上练字。山洪暴发,淹没了房屋,村里邻居都急忙逃走;徐伯珍把床叠架起来,坐在上面,诵读不停。经过十年,对经史都很有研究,所以游学的人大多跟从他。琅琊太守王昙生、吴郡张淹都曾礼聘他,徐伯珍应召后便立即隐退,这样做共有十二次。吴郡顾欢选出《尚书》中晦涩难解的地方,徐伯珍解释回答得很有条理,因此儒学之士对他极为尊崇。

他家南边九里有座高山,班固称之为九岩山,是后汉龙丘苌隐居的地方。两年后,徐伯珍移居这里。他家门前长着一棵梓树,一年便长得合抱粗了。他家境很贫穷,兄弟四人都白首相对,时人称之为“四皓”。建武四年,(徐伯珍)去世,享年八十四岁。接受他教诲的共有一千余人。

三、25.思路解析:这是一道话题作文。首先要审好题。“读懂”一词中“读”是方式,“懂”是结果。写好本次作文,还需要正确把握“读”与“懂”之间的关系。“读懂”往往有表面的和深层的,如读懂了一篇文章中的道理,读懂了一首歌曲吟唱的情感,属于表面的。而本次话题作文的材料则对“读懂”的内涵进行了拓展,读懂人生,读懂真情,读懂担当,读懂科学,读懂自然,读懂某个人……当然,读懂以前未曾读懂的,需要用智慧阅读,需要用心灵去感悟。可见,作文应做到有“读”有“懂”。如果有“读”无“懂”,或“读”得不具体、“懂”得不到位,都有可能造成离题、偏题,或主题表现不深刻,影响作文质量。其次,选好材。在审题的基础上,选择自己熟悉、感悟深的来写,可以是亲情、友情、师生情,也可以是来自文字中的感悟,等等。 例文略。

同课章节目录

- 第一单元 吟哦讽诵而后得之

- 一 鼎湖山听泉

- 二 林中小溪

- 三* 飞红滴翠记黄山

- 四* 画山绣水

- 诵读欣赏 文笔精华(六)

- 写作 理清思路 有条不紊

- 语文实践活动 倾听大自然的语言

- 第二单元 感悟·品味·欣赏

- 五 故乡

- 六 我的叔叔于勒

- 七* 在烈日和暴雨下

- 八* 多收了三五斗

- 诵读欣赏 文笔精华(七)

- 写作 内容丰富 充实具体

- 名著推荐与阅读 《格列佛游记》

- 第三单元 学学牛吃草

- 九 成功

- 十* 幻想是美丽的

- 十一 学问和智慧

- 十二* 论美

- 诵读欣赏 古诗二首

- 写作 有创意地表达自己的见解

- 语文实践活动 复句学习与交流

- 第四单元 阅读有独特的感受

- 十三 散文家谈散文 关于散文《白鹭》

- 十四 小说家谈小说 简单的故事 精致的情节

- 十五 诗人谈诗 宁静而深沉的意境

- 诵读欣赏 乡愁(余光中)

- 写作 写情真意切的读后感

- 修改文章专题训练

- 第五单元 借助注释学文言

- 十六 《诗经》二首

- 十七 《庄子》一则

- 十八 陈涉世家

- 十九 桃花源记

- 二十 与谢中书书

- 二十一 岳阳楼记

- 二十二 醉翁亭记

- 诵读欣赏

- 写作 扩得合理 缩得精粹

- 第六单元 读书动笔

- 二十三 绿

- 二十四 囚绿记

- 二十五 *环球城市 风行绿墙

- 二十六 *一双手

- 诵读欣赏 绿(艾青)

- 写作 巧取角度

- 专题 广告多棱镜