《奥斯维辛没有什么新闻》 课件 (共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 《奥斯维辛没有什么新闻》 课件 (共48张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-12 12:37:31 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。电影《辛德勒名单》片断奥斯维辛没有什么新闻(美)罗森塔尔 《奥斯维辛没有什么新闻》这篇新闻是美国记者罗森塔尔二战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后采写的。发表之后,各大报纸争相转载,并获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。

罗森塔尔突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当做文章的主要内容来定,传达出每一个良知者的共同心声。

这里是一座平静的小镇,

也曾经是最恐怖的死亡工厂;

这里见证着人性的堕落,

也凝结着一个民族的苦难;

这里是人类历史无法跳过的一页,

这里是奥斯维辛。 写作背景导入

1945年1月27日,席卷波兰的苏联红军在波兰南部克拉科夫的奥斯维辛小镇发现了一座用铁丝网围起的集中营,当时有7000多人,他们大部分是犹太人。所有人都表情呆滞,瘦弱不堪,奥斯维辛集中营就此为外人所知。奥斯维辛集中营是德军在1939年建立的。到苏军解放时为止,有400多万人在这里惨遭杀害,因此它又被称为“死亡工厂”。奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座,这里成为了犹太人永远的“噩梦”。

这样的悲剧属于整个人类,我们应共同面对这样的耻辱,这样的罪恶。我们也同样不会忘记中华民族在日本法西斯的强盗行径下遭受的苦难。忘记历史意味着背叛,今天我们要做的不仅是记住这样的历史。

奥斯维辛(Auschwitz)集中营:

奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 奥斯维辛集中营大门,门上的格言非常著名:“劳动意味着自由”

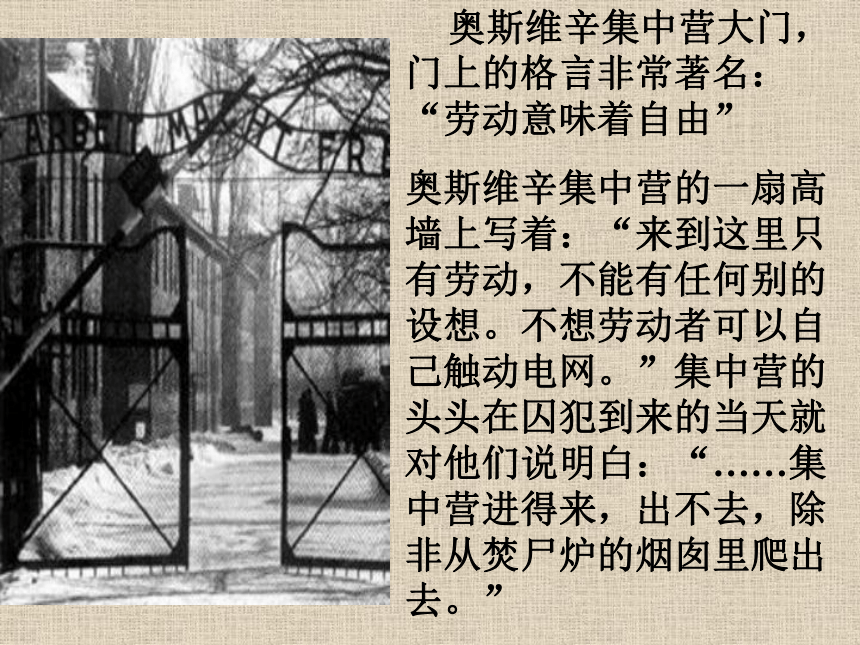

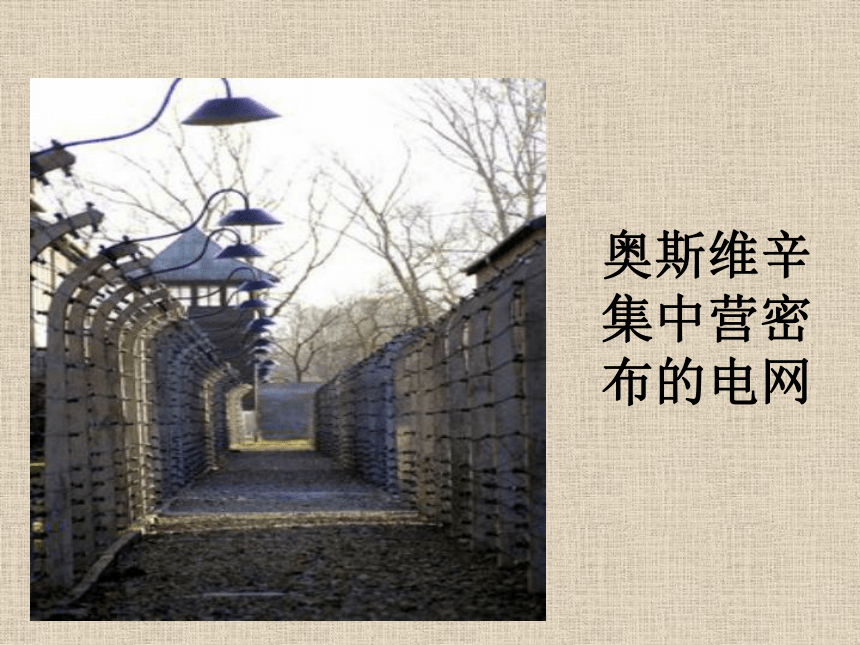

奥斯维辛集中营的一扇高墙上写着:“来到这里只有劳动,不能有任何别的设想。不想劳动者可以自己触动电网。”集中营的头头在囚犯到来的当天就对他们说明白:“……集中营进得来,出不去,除非从焚尸炉的烟囱里爬出去。”

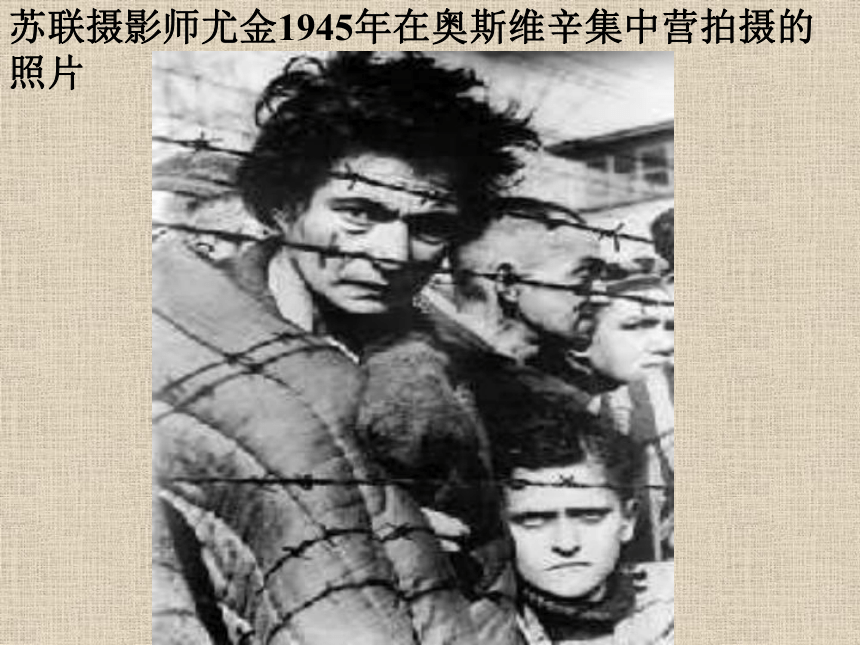

奥斯维辛集中营密布的电网 苏联摄影师尤金1945年在奥斯维辛集中营拍摄的照片

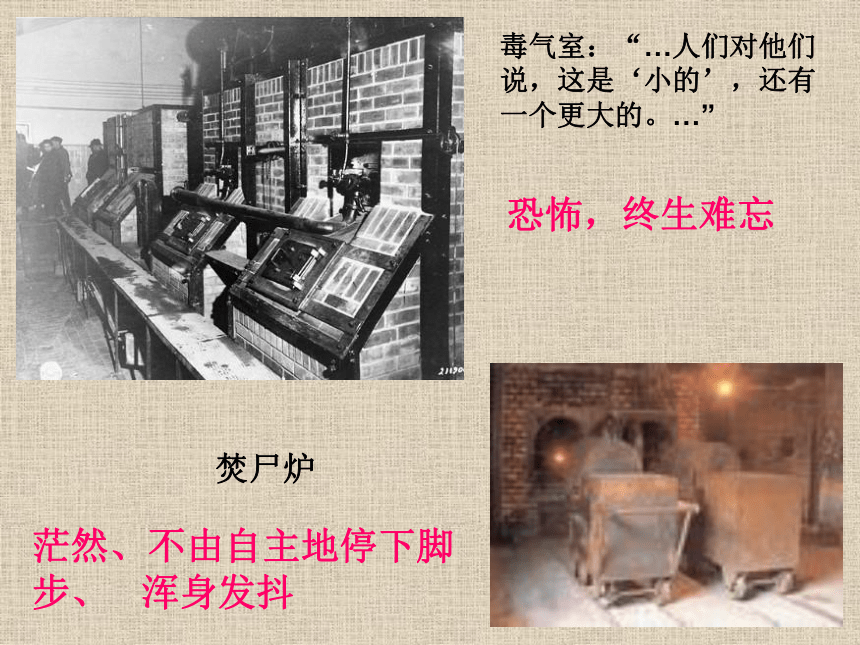

焚尸炉毒气室:“…人们对他们说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

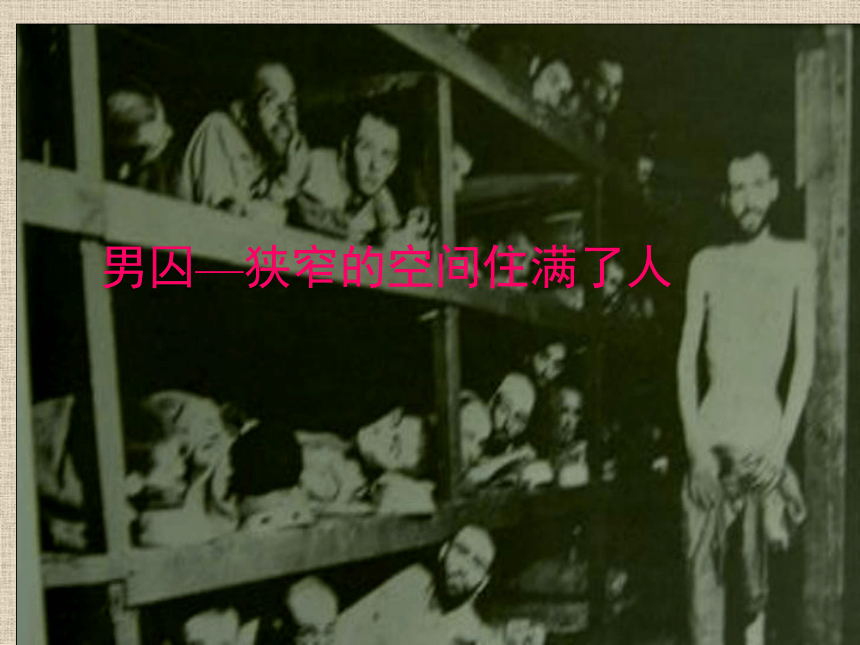

恐怖,终生难忘茫然、不由自主地停下脚步、 浑身发抖 犹太人在被送进杀人中心之前,正在最后一站的等待男囚—狭窄的空间住满了人女囚--狭窄的空间住满了人集中营里骨瘦如柴的战俘儿童也不能摆脱死亡的命运奥斯维辛集中营中的孩子们被处死的囚犯的尸体.照片上显示的仅为死难者的一半不到,他们大多数是饿死或被枪杀的。

纳粹警察正对大规模“解决”后还活着的犹太妇女射杀

焚尸炉毒气室:“…人们对他们说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

恐怖,终生难忘茫然、不由自主地停下脚步、 浑身发抖1945年5月,美军进入了战败的德国,所见到的不禁令人触目惊心-大批的犹太人尸体。

这个囚犯还保持着被烧死时的姿势。

毒气室中等死的囚犯在奥斯维辛集中营被用来 做医学实验的犹太儿童集中营里的万人坑

运送政治犯尸体的火车

集中营1945年5月12日解放后被搬运埋葬的尸体。

运输尸体集中营堆积如山的尸骨遗 物奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,而且文章中多次说“奥斯维辛没有什么新闻” ,那么为什么“奥斯维辛没有什么新闻”,但这位记者还要去报道?

分组自由讨论:1.“没有什么新闻”――奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。一批批的参观者在奥斯维辛都会看到同样的东西,得到同样的感受,那样震惊,那样窒息,那样愤怒.

对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.为什么又要写――但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。一个问题:在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?

阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?这样写有什么作用?

“居然”,作者心中对布热金卡的想象与现实有很大不同.作者用反语,使乐景与哀情形成反差。景象固然美好,却与这里的历史不相配。布热金卡因为曾经是人间地狱,只有灰暗的天空,沉闷的色调才能与之相称.然而一踏进集中营,作者却吃惊地发现,这个该被历史永远诅咒的地方,竟有这样和平美好的景色,他内心一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,却表达出自己内心无比的愤懑,让读者感到沉重的压抑。61年前的奥斯维辛集中营今天的奥斯维辛集中营博物馆 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

我们跟随记者的脚步,逐渐走近了那个如今美丽曾经恐怖的地方。

站在集中营里,身为记者的罗森塔尔又有了一种什么感情?他为什么会产生这种感情?(如果你是记者,你站在集中营里时,你会有什么感觉?)阅读第三段至第六段,思考:作者再次重复“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”他产生了一种非写不可的“使命感”,产生了一种“不安的心情”,正如标题所言,奥斯维辛集中营已成历史,只有“旧闻”没有“新闻”,但正是那些恐怖的“旧闻”深深地震撼了记者,催促他写下了这篇报道。毒气室外景随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的?作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。参观地点参观者动作、神态集中营默默/很快望一眼/不由慢下来毒气室焚尸炉女监房实验室纪念墙绞刑室特别恐怖,终生难忘茫然,不由自主停下脚步,浑身发抖惊恐万分,张大了嘴巴,想叫,可是叫不出来。会羞红了脸(心智健全的人)(囚徒)知道死亡,表情木然,温和微笑的姑娘被窒息,祷告恳求的目光,够了……奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察问题:如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

课文倒数第三段有一句话:“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,这句话是什么意思?如何理解“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”这句话?重点研讨:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物。请赏析这些地方。一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起:是控诉,美好的生命被活生生地毁灭;是讽刺,纳粹的残暴,终不可绝灭生命,阻止不了生命的进程.(1)精彩细节对姑娘的描写揭露了法西斯对美好的摧残以及作者的愤恨之情,暗示人们应珍惜今天的和平生活。? “这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”作者为什么要为我们展示这样美丽的画面?(2)精彩细节奥斯维辛纪念墙上照片中的那个姑娘,她在想什么呢?文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”思考:《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目 1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进坑中,即将被活埋的时候,抬起头对拿着铁锹的纳粹士兵说:“叔叔,请把我埋的浅一点好吗?这样我妈妈就容易找到我了。” … …课外补充:奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀那段历史已成往事,但它留给人类的绝不只是断壁残垣和受伤的心灵,还有许多许多值得全人类去反思的东西。人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有战火的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?这样的问题值得我们每一个人去认真思考… …2005年01月27日 20:17 文汇报

《日媒体对奥斯维辛报道独特 轻描淡写错误历史 》

如果说日本已深刻认识到其过去的滔天罪行,那么它就不会在参拜靖国神社问题上一意孤行,不会在教科书编写上篡改历史,不会对毒气弹、慰安妇事件闪烁其辞。 2005年01月27日 12:01 新京报 《奥斯维辛委员会柏林集会 施罗德强调德国应负责 》德国必须直面过去,德国总理施罗德说:“尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。”

从1996年起,德国将奥斯维辛集中营的解放日1月27日定为“纳粹受害者纪念日”。

课外思索:1、德国与日本面对历史的不同态度2、世界并不太平,种族平等仍须努力

★种族大屠杀依然牵动着世人的心弦

虽然奥斯维辛集中营种族屠杀发生在60年前,但在此后的岁月中,种族大屠杀这个字眼并没有远离人们的视线,甚至在今天,种族歧视乃至仇杀一直在考量着人类和国际社会的智慧。

从一九九四年四月七日开始,在短短的一百天时间里,卢旺达大屠杀使将近100万图西族人命丧黄泉;在短短的三个月的时间里,卢旺达这个“千丘之国”减少了九分之一的人口。这场内战和种族屠杀使卢旺达丧失了大批劳动力,国家经济处于崩溃边缘。除此之外,人口结构产生了很大的变化,全国14岁以下的儿童约占总人口的40%,许多妇女成为寡妇;大量逃亡的胡图族极端主义分子渗入邻近国家,给这些国家的安定带来负面影响。

3、许多人对历史教训变得冷漠

人类的历史在总结经验和教训的过程中不断前进。但是,当奥斯维辛集中营的悲剧过去六十周年的时候,许多人已经开始慢慢淡忘这段历史,或许这正是人类隆重纪念奥斯维辛集中营解放六十周年的真正意义所在。不久前传出的英国王孙穿纳粹军装做秀的新闻,无疑再次让人感受到了许多人对历史教训的淡忘和冷漠。

罗森塔尔突破了“客观报道”“零度写作”的框框,把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当做文章的主要内容来定,传达出每一个良知者的共同心声。

这里是一座平静的小镇,

也曾经是最恐怖的死亡工厂;

这里见证着人性的堕落,

也凝结着一个民族的苦难;

这里是人类历史无法跳过的一页,

这里是奥斯维辛。 写作背景导入

1945年1月27日,席卷波兰的苏联红军在波兰南部克拉科夫的奥斯维辛小镇发现了一座用铁丝网围起的集中营,当时有7000多人,他们大部分是犹太人。所有人都表情呆滞,瘦弱不堪,奥斯维辛集中营就此为外人所知。奥斯维辛集中营是德军在1939年建立的。到苏军解放时为止,有400多万人在这里惨遭杀害,因此它又被称为“死亡工厂”。奥斯维辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座,这里成为了犹太人永远的“噩梦”。

这样的悲剧属于整个人类,我们应共同面对这样的耻辱,这样的罪恶。我们也同样不会忘记中华民族在日本法西斯的强盗行径下遭受的苦难。忘记历史意味着背叛,今天我们要做的不仅是记住这样的历史。

奥斯维辛(Auschwitz)集中营:

奥斯维辛位于波兰南部小波兰省境内,1940年4月27日,德国法西斯头子希姆莱下令在此修建最大的灭绝人性的杀人工厂——奥斯维辛集中营,并于同年6月14日将首批犯人运抵奥斯维辛。1941年对集中营进行了扩建,二战结束时,整个集中营占地面积达40平方公里。除斯塔姆拉格、布热金卡、莫诺维采三个主要集中营外,还有45个分营。营内采用毒气室等各种方法屠杀、虐待囚犯,5个焚尸炉平均每天焚尸1万具。包括中国人在内的28个民族的400万人死于集中营,其中犹太人最多,达250万。1947年被开辟为国家博物馆。1979年被列入联合国世界文化遗产名录。 奥斯维辛集中营大门,门上的格言非常著名:“劳动意味着自由”

奥斯维辛集中营的一扇高墙上写着:“来到这里只有劳动,不能有任何别的设想。不想劳动者可以自己触动电网。”集中营的头头在囚犯到来的当天就对他们说明白:“……集中营进得来,出不去,除非从焚尸炉的烟囱里爬出去。”

奥斯维辛集中营密布的电网 苏联摄影师尤金1945年在奥斯维辛集中营拍摄的照片

焚尸炉毒气室:“…人们对他们说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

恐怖,终生难忘茫然、不由自主地停下脚步、 浑身发抖 犹太人在被送进杀人中心之前,正在最后一站的等待男囚—狭窄的空间住满了人女囚--狭窄的空间住满了人集中营里骨瘦如柴的战俘儿童也不能摆脱死亡的命运奥斯维辛集中营中的孩子们被处死的囚犯的尸体.照片上显示的仅为死难者的一半不到,他们大多数是饿死或被枪杀的。

纳粹警察正对大规模“解决”后还活着的犹太妇女射杀

焚尸炉毒气室:“…人们对他们说,这是‘小的’,还有一个更大的。…”

恐怖,终生难忘茫然、不由自主地停下脚步、 浑身发抖1945年5月,美军进入了战败的德国,所见到的不禁令人触目惊心-大批的犹太人尸体。

这个囚犯还保持着被烧死时的姿势。

毒气室中等死的囚犯在奥斯维辛集中营被用来 做医学实验的犹太儿童集中营里的万人坑

运送政治犯尸体的火车

集中营1945年5月12日解放后被搬运埋葬的尸体。

运输尸体集中营堆积如山的尸骨遗 物奥斯维辛集中营档案室中部分遇难者照片这篇新闻报道的题目是《奥斯维辛没有什么新闻》,而且文章中多次说“奥斯维辛没有什么新闻” ,那么为什么“奥斯维辛没有什么新闻”,但这位记者还要去报道?

分组自由讨论:1.“没有什么新闻”――奥斯维辛早就因它的那段沉重、血腥的历史而出名。人们已经了解了它很多东西。一批批的参观者在奥斯维辛都会看到同样的东西,得到同样的感受,那样震惊,那样窒息,那样愤怒.

对于追求新闻时效性的记者来说,的确是没有什么新的东西可供报道了。

2.为什么又要写――但作者还是要写,因为他此时已经不只是一个记者,更是一个被深深震撼的参观者,感到一种非写不可的使命感。这种感情驱使作者必须为它写一点东西,以祭奠亡灵,揭露罪恶。一个问题:在课文的第一段中,哪一个词表示了作者的惊讶?

阳光明媚,绿树成荫,孩子们高兴地嬉戏。这是一幅多么美好的和平的景象。可是为什么作者却说这是“最可怕的景象”“像一场噩梦”?这样写有什么作用?

“居然”,作者心中对布热金卡的想象与现实有很大不同.作者用反语,使乐景与哀情形成反差。景象固然美好,却与这里的历史不相配。布热金卡因为曾经是人间地狱,只有灰暗的天空,沉闷的色调才能与之相称.然而一踏进集中营,作者却吃惊地发现,这个该被历史永远诅咒的地方,竟有这样和平美好的景色,他内心一时无法接受,所以感到可怕。作者无一字控诉,却表达出自己内心无比的愤懑,让读者感到沉重的压抑。61年前的奥斯维辛集中营今天的奥斯维辛集中营博物馆 在第三段至第五段中,作者向我们介绍了奥斯维辛集中营可怕、血腥的历史,他谈到了集中营的地理位置以及当年纳粹在集中营里的暴行。

我们跟随记者的脚步,逐渐走近了那个如今美丽曾经恐怖的地方。

站在集中营里,身为记者的罗森塔尔又有了一种什么感情?他为什么会产生这种感情?(如果你是记者,你站在集中营里时,你会有什么感觉?)阅读第三段至第六段,思考:作者再次重复“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻。”他产生了一种非写不可的“使命感”,产生了一种“不安的心情”,正如标题所言,奥斯维辛集中营已成历史,只有“旧闻”没有“新闻”,但正是那些恐怖的“旧闻”深深地震撼了记者,催促他写下了这篇报道。毒气室外景随着参观者的脚步,我们走进了集中营。问题:在参观过程中,记者的眼光是落在什么上面的?试从文章中找出参观的主体是谁?记者在参观时,他的注意力是放在什么上面的?作者并未直接描写集中营那些残酷的遗迹,而是将眼光转移到了其它参观者身上,参观游览的主体实际上是其它游客,记者正是通过观察他们的感受和反应来感染读者的。参观地点参观者动作、神态集中营默默/很快望一眼/不由慢下来毒气室焚尸炉女监房实验室纪念墙绞刑室特别恐怖,终生难忘茫然,不由自主停下脚步,浑身发抖惊恐万分,张大了嘴巴,想叫,可是叫不出来。会羞红了脸(心智健全的人)(囚徒)知道死亡,表情木然,温和微笑的姑娘被窒息,祷告恳求的目光,够了……奥斯维辛集中营的残酷遗迹众多的参观者(游客)参观者的感受、反应记者(罗森塔尔)参观产生观察问题:如第八段写到:“在德国人撤退时炸毁的布热津卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”。请思考一下,这样的一种反差和对比有什么作用?

课文倒数第三段有一句话:“在奥斯维辛,没有可以做祷告的地方”,这句话是什么意思?如何理解“在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放”这句话?重点研讨:课文中有好几处写到了与奥斯维辛集中营不相称的事物。请赏析这些地方。一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起:是控诉,美好的生命被活生生地毁灭;是讽刺,纳粹的残暴,终不可绝灭生命,阻止不了生命的进程.(1)精彩细节对姑娘的描写揭露了法西斯对美好的摧残以及作者的愤恨之情,暗示人们应珍惜今天的和平生活。? “这是一个二十多岁的姑娘,长得丰满,可爱,皮肤细白,金发碧眼。她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。”作者为什么要为我们展示这样美丽的画面?(2)精彩细节奥斯维辛纪念墙上照片中的那个姑娘,她在想什么呢?文章最后一段再次照应首段,突出了文章的主题(本文的主题是什么?),使整篇文章浑然一体。对法西斯残暴行为的愤怒控诉,对受害者的哀悼,对历史的反思,“前事不忘,后世之师”思考:《奥斯维辛没有什么新闻》这篇报道与我们在报纸上看到的一般报道有什么不同之处?比较的方面比较的项目 1944年,穷途末路的德国纳粹开始加紧屠杀集中营的囚犯。一次,一个小女孩在被推进坑中,即将被活埋的时候,抬起头对拿着铁锹的纳粹士兵说:“叔叔,请把我埋的浅一点好吗?这样我妈妈就容易找到我了。” … …课外补充:奥斯维辛集中营解放60周年纪念活动今天的“死亡墙”德国总理向遇难者致哀那段历史已成往事,但它留给人类的绝不只是断壁残垣和受伤的心灵,还有许多许多值得全人类去反思的东西。人类是高级动物,为什么还会出现奥斯维辛这样有计划地大批屠杀自己同类的行为?为什么从古至今几千年的时间里,全世界没有战火的日子寥寥可数?为什么还有人去跪拜凶手的灵位?这样的问题值得我们每一个人去认真思考… …2005年01月27日 20:17 文汇报

《日媒体对奥斯维辛报道独特 轻描淡写错误历史 》

如果说日本已深刻认识到其过去的滔天罪行,那么它就不会在参拜靖国神社问题上一意孤行,不会在教科书编写上篡改历史,不会对毒气弹、慰安妇事件闪烁其辞。 2005年01月27日 12:01 新京报 《奥斯维辛委员会柏林集会 施罗德强调德国应负责 》德国必须直面过去,德国总理施罗德说:“尽管遗忘的诱惑是巨大的,但我们绝不能屈服,牢记是我们的道义和责任。”

从1996年起,德国将奥斯维辛集中营的解放日1月27日定为“纳粹受害者纪念日”。

课外思索:1、德国与日本面对历史的不同态度2、世界并不太平,种族平等仍须努力

★种族大屠杀依然牵动着世人的心弦

虽然奥斯维辛集中营种族屠杀发生在60年前,但在此后的岁月中,种族大屠杀这个字眼并没有远离人们的视线,甚至在今天,种族歧视乃至仇杀一直在考量着人类和国际社会的智慧。

从一九九四年四月七日开始,在短短的一百天时间里,卢旺达大屠杀使将近100万图西族人命丧黄泉;在短短的三个月的时间里,卢旺达这个“千丘之国”减少了九分之一的人口。这场内战和种族屠杀使卢旺达丧失了大批劳动力,国家经济处于崩溃边缘。除此之外,人口结构产生了很大的变化,全国14岁以下的儿童约占总人口的40%,许多妇女成为寡妇;大量逃亡的胡图族极端主义分子渗入邻近国家,给这些国家的安定带来负面影响。

3、许多人对历史教训变得冷漠

人类的历史在总结经验和教训的过程中不断前进。但是,当奥斯维辛集中营的悲剧过去六十周年的时候,许多人已经开始慢慢淡忘这段历史,或许这正是人类隆重纪念奥斯维辛集中营解放六十周年的真正意义所在。不久前传出的英国王孙穿纳粹军装做秀的新闻,无疑再次让人感受到了许多人对历史教训的淡忘和冷漠。