苏教版小学科学二年级上册第三单元用力以后教材分析

文档属性

| 名称 | 苏教版小学科学二年级上册第三单元用力以后教材分析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2018-08-19 21:21:15 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。苏教版二年级上册第三单元

《用力以后》教材分析

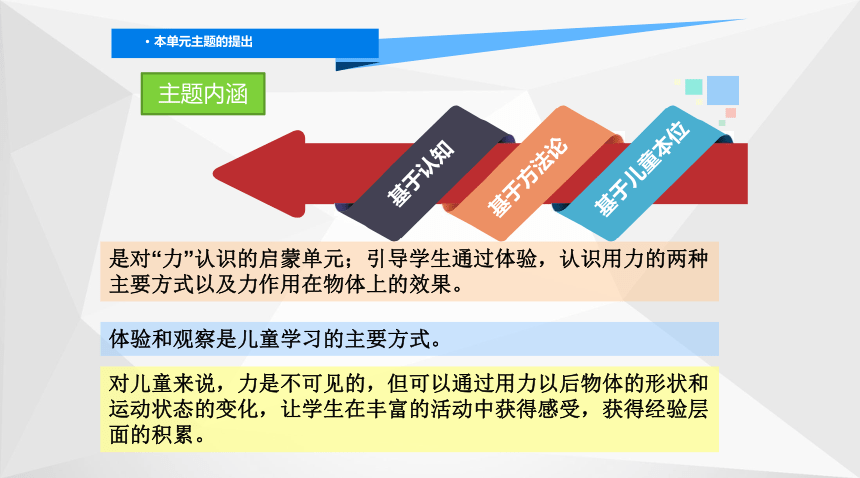

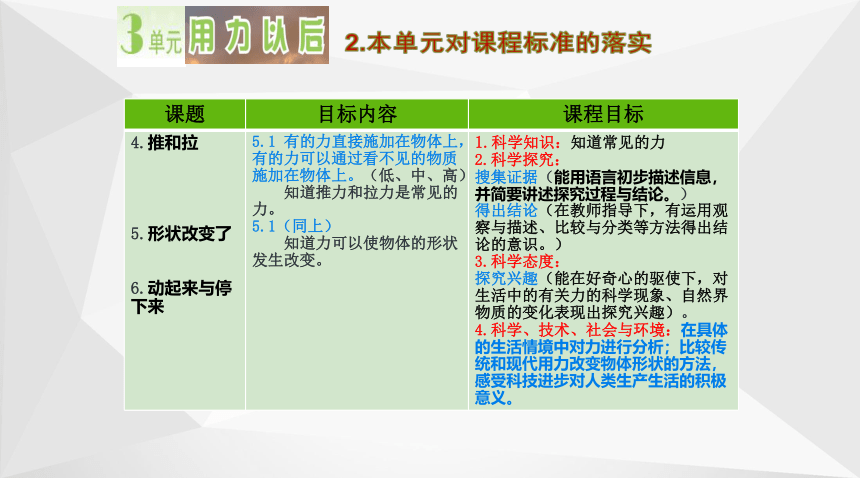

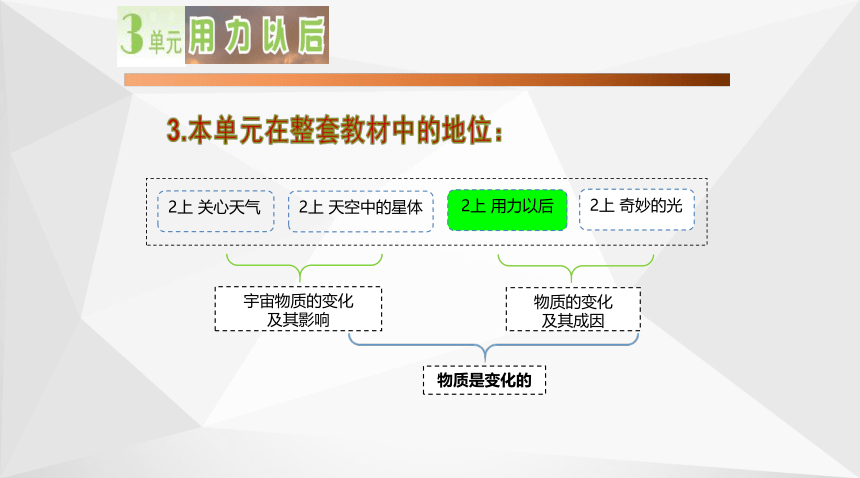

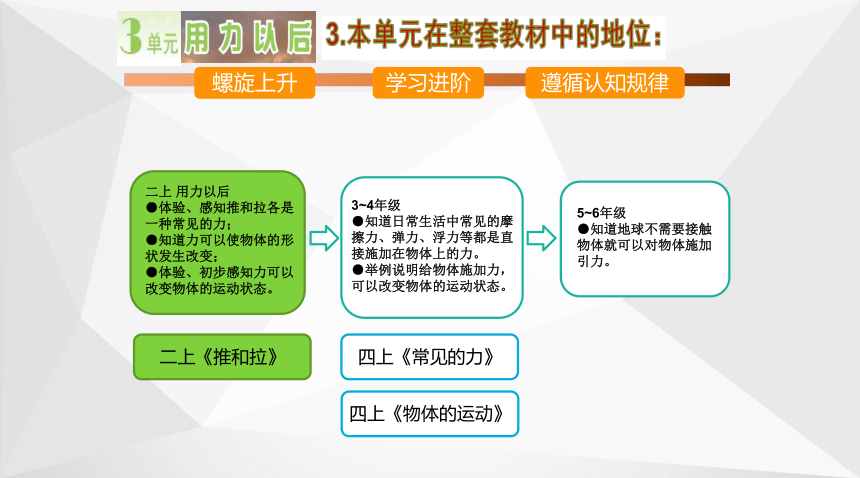

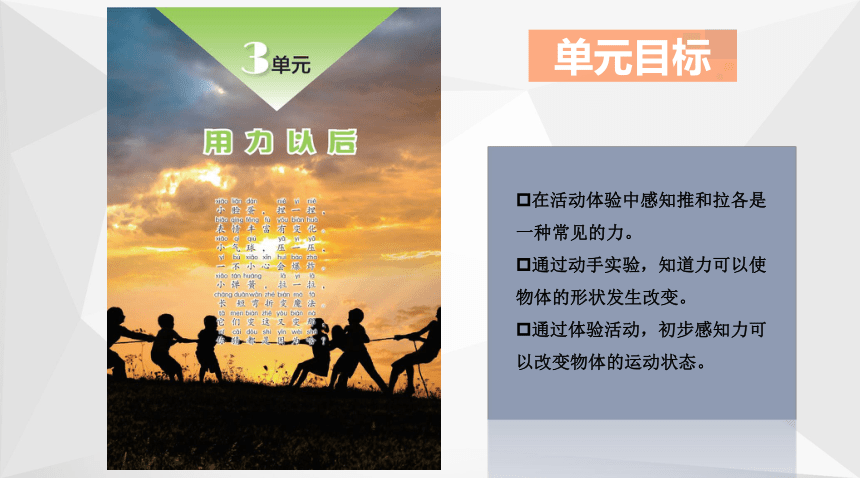

设计意图基于认知基于方法论基于儿童本位· 本单元主题的提出主题内涵是对“力”认识的启蒙单元;引导学生通过体验,认识用力的两种主要方式以及力作用在物体上的效果。体验和观察是儿童学习的主要方式。对儿童来说,力是不可见的,但可以通过用力以后物体的形状和运动状态的变化,让学生在丰富的活动中获得感受,获得经验层面的积累。螺旋上升学习进阶遵循认知规律二上 用力以后

●体验、感知推和拉各是一种常见的力;

●知道力可以使物体的形状发生改变;

●体验、初步感知力可以改变物体的运动状态。

3~4年级

●知道日常生活中常见的摩擦力、弹力、浮力等都是直接施加在物体上的力。

●举例说明给物体施加力,可以改变物体的运动状态。

5~6年级

●知道地球不需要接触物体就可以对物体施加引力。

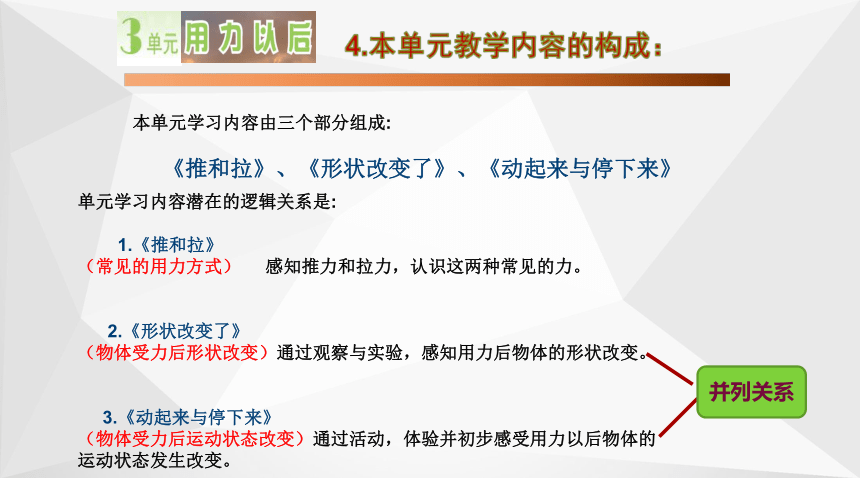

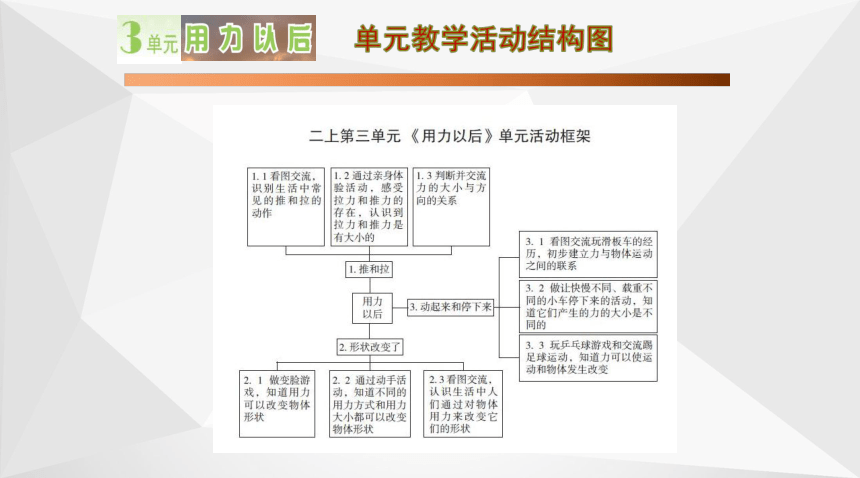

四上《常见的力》四上《物体的运动》二上《推和拉》本单元学习内容由三个部分组成:

《推和拉》、《形状改变了》、《动起来与停下来》 单元学习内容潜在的逻辑关系是:

1.《推和拉》

(常见的用力方式) 感知推力和拉力,认识这两种常见的力。

2.《形状改变了》

(物体受力后形状改变)通过观察与实验,感知用力后物体的形状改变。

3.《动起来与停下来》

(物体受力后运动状态改变)通过活动,体验并初步感受用力以后物体的

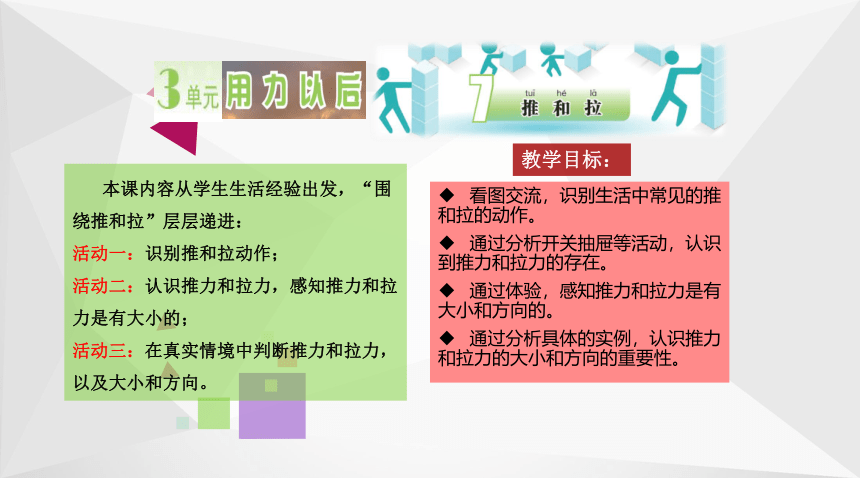

运动状态发生改变。并列关系单元目标活动框架 本课内容从学生生活经验出发,“围绕推和拉”层层递进:

活动一:识别推和拉动作;

活动二:认识推力和拉力,感知推力和拉力是有大小的;

活动三:在真实情境中判断推力和拉力,以及大小和方向。教学目标:看图交流,识别生活中常见的推和拉的动作。

通过分析开关抽屉等活动,认识到推力和拉力的存在。

通过体验,感知推力和拉力是有大小和方向的。

通过分析具体的实例,认识推力和拉力的大小和方向的重要性。本环节意在调用学生原有的生活经验,区分推和拉的动作。

●识图分析,也可以调用学生生活实际,让学生举例。

●用问题引导学生详细描述,比如:推土机在做什么动作?土被怎样了?如果没有推土机推的动作,土会变化吗?……

注意:

●启发学生用自己的语言表述推的动作和拉的动作。

●用追问的方式,促进学生将动作进行详细描述。

拉:马拉车、小朋友拉拉杆书包、拖车拉故障车。

推:大象推车、工人推车、推土机推土通过体验活动,感受推和拉是常见的用力方法

●做推门、拉门、推抽屉、拉抽屉的动作游戏,感知作用在同一个物体上的不同动作。

●将推和拉的动作进行分解,如:开关抽屉时要先怎样?(接触),再怎样?(用力),效果如何?(抽屉被推进去或者拉出来了)。这样有助于学生对看不见摸不着的力的认识。

注意:

●对于一年级学生来说,力看不见摸不着,所以要从学生生活经验出发,围绕生活中经常用到的推和拉动作。

●体验和观察是儿童学习的主要方式,让学生在体验和观察中意识到做推和拉动作时都是需要用力的,并让学生充分表达出来。

向外开门是推,向里开门是拉;开抽屉是拉,关抽屉是推。说明拉力和推力有大小之分,并通过体验,形象感知其大小。

●拉力器可以很形象地显示拉力大小,让学生通过观察弹簧长度的改变,感知拉力的大小。

●例举运载火箭起飞时的推力数据(数据很大),在比大小的同时也让学生感受火箭起飞需要的力量是巨大的。

注意:

●尽量选择力气大小悬殊的学生进行尝试

●还可以引入其他比推力比拉力大小的游戏,比如:推手游戏、拉纸条游戏等。

运载火箭起飞推力排序:

长征七号>长征二号F>长征一号通过在具体生活情境中对推力或者拉力的分析,进一步感知力的大小及其方向的联系。

●画一画物体运动的方向,用力的方向,借助箭头进行描述,表达自己判断的依据。

注意:

●分析推箱子时,先逐一分析,再将两幅图进行对比。

●分析拔河比赛时,让学生说出指示标记的移动方向。第一幅图的大人和小朋友站在一个方向向前推箱子,箱子向小朋友的前方移动(图片的左方)。第二幅图大人向右边推箱子,小朋友向左边推箱子,大人的推力大于小朋友的推力,所以箱子向右移动。相比于第二幅图,第一个场景是两个人往一个方向推,推力应该大于第二幅场景。通过在具体生活情境中对推力或者拉力的分析,进一步感知力的大小及其方向的联系。

●画一画物体运动的方向,用力的方向,借助箭头进行描述,表达自己判断的依据。

注意:

●分析推箱子时,先逐一分析,再将两幅图进行对比。

●分析拔河比赛时,让学生说出指示标记的移动方向。可以看出,上图拔河绳的红色标记在正中间;下图的拔河绳标记往左移动了,说明左边队伍的拉力大。活动记录与活动一对应,学会识别推和拉的动作。与推箱子同理,巩固对推力和拉力的大小以及方向的认识。 本课旨在带领学生循序渐进感知力的作用效果之一:用力以后物体的形状改变了:

第一个活动:用“力”变脸;

第二个活动:尝试用“力”改变物体的形状;

第三个活动:用实验感知拉力大小与橡皮筋伸出长度的关系;

第四个活动:了解生活中用力改变物体形状的应用。教学目标在对脸部、铁丝、海绵等丰富材料用力的活动中感知力可以使物体的形状发生改变。

在动手做中了解拉、压、弯、扭等用力改变物体形状的基本方法。

通过探究实验,初步认识拉力的大小对橡皮筋拉伸长度是有影响的。 通过玩变脸游戏,尝试用不同的方法(挤、压、扭、捏等)改变自己脸部形状,初步感受到力可以使脸的形状发生改变。

●活动可以充分考虑趣味性,给学生一些熟悉的卡通形象,让他们模仿人物形象进行变脸,使活动更具有挑战性,学生兴趣会更高。

●在实施活动时,教师可将学生分为两人一组,一人做,一人观察。引导学生互相交流改变脸部形状的方法。

●在交流时,教师应引导学生用丰富的语言进行描述,在描述中,让全班学生体会用力可以使脸的形状发生改变。

学生利用更丰富的材料,用拉、弯、压、扭等方法使气球、橡皮擦、铁丝、海绵、橡皮筋等物体改变形状,进一步感知用力以后物体的形状会发生改变。

●先引导学生用多种方法改变物体的形状,再引导学生说一说自己是用什么方法改变物体形状的,用力后物体有了怎样的变化。

●在实施活动时,教师可先引导学生进行小组活动,再全班交流。交流时,学生可边做边说,教师从中提炼出“拉伸、弯曲、压缩、扭转”等基本方法。

●根据实际教学情况,可以适当替换或增减教材中的这些物体。

拉伸、弯曲、压缩、扭转是让材料变形的基本方法。 通过实验,观察与比较在橡皮筋上不挂钩码、挂一个钩码和挂两个钩码时拉力对橡皮筋长度的影响,发现拉力越大,橡皮筋伸出长度越长。

●先请学生对此问题进行预测,再进行实验。

●在动手实验时,教师应关注学生对于现象的描述,例如“我观察到,挂的钩码越多,橡皮筋越长。”并着重引导学生将“挂钩码”与“用力”联系在一起,引导学生感知力越大,物体形状的改变程度越大。当然,也可以提及物体的形状改变是有一定限度的。

●实验不要求量出具体数据,只需要清楚看到拉力对橡皮筋长度影响的趋势,并能够自己总结出相关规律。在一定的限度内,拉力越大,橡皮筋拉伸的长度越长。 用生活中人们通过用力来改变物体形状的例子,比较传统方法和现在方法的不同,从而感受到科技进步对人类生产生活的积极意义。

●通过视频了解从古至今人们用不同方法施力,改变物体形状的事例,让学生有一个更直观的感受。

●根据当地和学生的生活实际进行适当补充。钩码挂的多,向下的拉力大,橡皮筋长;钩码挂的少,向下的拉力小,橡皮筋短。

橡皮筋长度的变化与拉力大小有关。与活动三对应,探究拉力大小与橡皮筋拉伸长度的关系。 本课旨在通过体验活动带领学生感知力的另一个作用效果:力能改变物体的运动状态,强调本课为经验储备课,为四年级学习打下基础。

第一个活动:交流、讨论滑板车是如何动起来、停下来的;

第二个活动:用“力”操控小车;

第三个活动:吹乒乓球游戏;

第四个活动:分析踢足球中的用力与作用。

教学目标能借助生活经验,建立起力与物体运动状态间的联系。

通过体验活动,感受到力可以改变运动的快慢和方向、启动和停止。

通过体验,感知改变施力的大小和方向,改变物体的运动状态就会改变。 通过回忆自己是怎样玩滑板车的,从而发现无论是让滑板车动起来,停下来,还是加速,减速,拐弯,都要给滑板车一个力。初步建立起力与物体运动状态之间的联系。

●最好给学生一定的情境,便于学生回忆。如:你是怎么让滑板车动起来的。现在前方路口突然来了一辆车,怎么让滑板车停下来呢?想让滑板车动起来,停下来,都要给它一个力。 按照要求玩玩具小车,体会不同情境下用力的不同。

●让小车启动得快一点、慢一点;让快慢不同的小车停下来;启动轻重不同的小车;让轻重不同的小车停下来这几个场景的设计就是为了让学生在一定的情境中有话可说,教学时要让学生充分说自己的想法、体会及理由。

●在体验活动的基础上,试着给载重车司机提点建议,并说明理由。

重型卡车自身较重,行驶的速度越快就越难突然停车,因此,司机更需要注意控制行车速度,防止紧急情况刹不住车造成危险。 吹乒乓球的游戏,谈活动体会,在实际运用中再一次体验力对物体运动状态的作用效果。

●组织两人为单位开展吹乒乓球的游戏,讲明游戏规则。更需关注活动后学生的总结:怎样才能更好进球?说说成功的经验方法或者体验后得到的有效方法总结。

●乒乓球桌面材料不能太光滑,可以铺一层绒布增加摩擦力,这样学生才更容易感受到力对物体运动状态的影响。

力让乒乓球动起来,停下来,运动速度变快、变慢,转弯了…… 通过踢足球这个具体情境,进一步引导学生说说力的作用效果,发现力不仅可以可以改变物体的形状,还可以改变其运动状态,让物体动起来、停下来、快一点、慢一点、拐个弯。

●不是每个学生都有踢足球的经历,可以先让他们观看精彩的足球比赛视频,观察足球运动员的动作以及球的变化。

●学生容易忽略对足球施力时足球自身发生的形变,可以先让他们预测,再通过慢镜头下踢足球的视频帮助他们修正自己原本的观点。

●在课的最后可以让学生说说生活中我们还在哪里也运用了“力可以改变物体运动的状态”这一点来做事情的。足球运动员用脚,头等身体部位对足球施力,改变了足球的运动状态:停下来、动起来、转变方向等。课时建议

小车运动快时,启动用力相对大,阻挡用力大;小车运动慢时,启动用力小,阻挡用力小;小车载质量大时,启动用力大,阻挡用力大;小车载质量小时,启动用力小,阻挡用力小。与活动二对应,探究力对物体运动状态的影响。用线条表示物体运动的路线,并用所学知识判断物体的运动状态。课时建议再次强调几个问题本单元是学生对“力”认识的启蒙单元,而非中年级关于“力”内容的简单下行。注重体验和观察,让学生在丰富的活动中获得感受,获得经验层面的积累,为中年级《常见的力》、《物体的运动》单元的学习做好铺垫。力是不可见的,因此教学时设法运用全感官活动,充分感知和认识力的存在及其作用。教材服务QQ群:

630422562 教材配套相关资源,请登录苏教版小学科学服务网站“教学资源”栏目下载。http://www.xiaoxuekexue.net/谢谢聆听!

《用力以后》教材分析

设计意图基于认知基于方法论基于儿童本位· 本单元主题的提出主题内涵是对“力”认识的启蒙单元;引导学生通过体验,认识用力的两种主要方式以及力作用在物体上的效果。体验和观察是儿童学习的主要方式。对儿童来说,力是不可见的,但可以通过用力以后物体的形状和运动状态的变化,让学生在丰富的活动中获得感受,获得经验层面的积累。螺旋上升学习进阶遵循认知规律二上 用力以后

●体验、感知推和拉各是一种常见的力;

●知道力可以使物体的形状发生改变;

●体验、初步感知力可以改变物体的运动状态。

3~4年级

●知道日常生活中常见的摩擦力、弹力、浮力等都是直接施加在物体上的力。

●举例说明给物体施加力,可以改变物体的运动状态。

5~6年级

●知道地球不需要接触物体就可以对物体施加引力。

四上《常见的力》四上《物体的运动》二上《推和拉》本单元学习内容由三个部分组成:

《推和拉》、《形状改变了》、《动起来与停下来》 单元学习内容潜在的逻辑关系是:

1.《推和拉》

(常见的用力方式) 感知推力和拉力,认识这两种常见的力。

2.《形状改变了》

(物体受力后形状改变)通过观察与实验,感知用力后物体的形状改变。

3.《动起来与停下来》

(物体受力后运动状态改变)通过活动,体验并初步感受用力以后物体的

运动状态发生改变。并列关系单元目标活动框架 本课内容从学生生活经验出发,“围绕推和拉”层层递进:

活动一:识别推和拉动作;

活动二:认识推力和拉力,感知推力和拉力是有大小的;

活动三:在真实情境中判断推力和拉力,以及大小和方向。教学目标:看图交流,识别生活中常见的推和拉的动作。

通过分析开关抽屉等活动,认识到推力和拉力的存在。

通过体验,感知推力和拉力是有大小和方向的。

通过分析具体的实例,认识推力和拉力的大小和方向的重要性。本环节意在调用学生原有的生活经验,区分推和拉的动作。

●识图分析,也可以调用学生生活实际,让学生举例。

●用问题引导学生详细描述,比如:推土机在做什么动作?土被怎样了?如果没有推土机推的动作,土会变化吗?……

注意:

●启发学生用自己的语言表述推的动作和拉的动作。

●用追问的方式,促进学生将动作进行详细描述。

拉:马拉车、小朋友拉拉杆书包、拖车拉故障车。

推:大象推车、工人推车、推土机推土通过体验活动,感受推和拉是常见的用力方法

●做推门、拉门、推抽屉、拉抽屉的动作游戏,感知作用在同一个物体上的不同动作。

●将推和拉的动作进行分解,如:开关抽屉时要先怎样?(接触),再怎样?(用力),效果如何?(抽屉被推进去或者拉出来了)。这样有助于学生对看不见摸不着的力的认识。

注意:

●对于一年级学生来说,力看不见摸不着,所以要从学生生活经验出发,围绕生活中经常用到的推和拉动作。

●体验和观察是儿童学习的主要方式,让学生在体验和观察中意识到做推和拉动作时都是需要用力的,并让学生充分表达出来。

向外开门是推,向里开门是拉;开抽屉是拉,关抽屉是推。说明拉力和推力有大小之分,并通过体验,形象感知其大小。

●拉力器可以很形象地显示拉力大小,让学生通过观察弹簧长度的改变,感知拉力的大小。

●例举运载火箭起飞时的推力数据(数据很大),在比大小的同时也让学生感受火箭起飞需要的力量是巨大的。

注意:

●尽量选择力气大小悬殊的学生进行尝试

●还可以引入其他比推力比拉力大小的游戏,比如:推手游戏、拉纸条游戏等。

运载火箭起飞推力排序:

长征七号>长征二号F>长征一号通过在具体生活情境中对推力或者拉力的分析,进一步感知力的大小及其方向的联系。

●画一画物体运动的方向,用力的方向,借助箭头进行描述,表达自己判断的依据。

注意:

●分析推箱子时,先逐一分析,再将两幅图进行对比。

●分析拔河比赛时,让学生说出指示标记的移动方向。第一幅图的大人和小朋友站在一个方向向前推箱子,箱子向小朋友的前方移动(图片的左方)。第二幅图大人向右边推箱子,小朋友向左边推箱子,大人的推力大于小朋友的推力,所以箱子向右移动。相比于第二幅图,第一个场景是两个人往一个方向推,推力应该大于第二幅场景。通过在具体生活情境中对推力或者拉力的分析,进一步感知力的大小及其方向的联系。

●画一画物体运动的方向,用力的方向,借助箭头进行描述,表达自己判断的依据。

注意:

●分析推箱子时,先逐一分析,再将两幅图进行对比。

●分析拔河比赛时,让学生说出指示标记的移动方向。可以看出,上图拔河绳的红色标记在正中间;下图的拔河绳标记往左移动了,说明左边队伍的拉力大。活动记录与活动一对应,学会识别推和拉的动作。与推箱子同理,巩固对推力和拉力的大小以及方向的认识。 本课旨在带领学生循序渐进感知力的作用效果之一:用力以后物体的形状改变了:

第一个活动:用“力”变脸;

第二个活动:尝试用“力”改变物体的形状;

第三个活动:用实验感知拉力大小与橡皮筋伸出长度的关系;

第四个活动:了解生活中用力改变物体形状的应用。教学目标在对脸部、铁丝、海绵等丰富材料用力的活动中感知力可以使物体的形状发生改变。

在动手做中了解拉、压、弯、扭等用力改变物体形状的基本方法。

通过探究实验,初步认识拉力的大小对橡皮筋拉伸长度是有影响的。 通过玩变脸游戏,尝试用不同的方法(挤、压、扭、捏等)改变自己脸部形状,初步感受到力可以使脸的形状发生改变。

●活动可以充分考虑趣味性,给学生一些熟悉的卡通形象,让他们模仿人物形象进行变脸,使活动更具有挑战性,学生兴趣会更高。

●在实施活动时,教师可将学生分为两人一组,一人做,一人观察。引导学生互相交流改变脸部形状的方法。

●在交流时,教师应引导学生用丰富的语言进行描述,在描述中,让全班学生体会用力可以使脸的形状发生改变。

学生利用更丰富的材料,用拉、弯、压、扭等方法使气球、橡皮擦、铁丝、海绵、橡皮筋等物体改变形状,进一步感知用力以后物体的形状会发生改变。

●先引导学生用多种方法改变物体的形状,再引导学生说一说自己是用什么方法改变物体形状的,用力后物体有了怎样的变化。

●在实施活动时,教师可先引导学生进行小组活动,再全班交流。交流时,学生可边做边说,教师从中提炼出“拉伸、弯曲、压缩、扭转”等基本方法。

●根据实际教学情况,可以适当替换或增减教材中的这些物体。

拉伸、弯曲、压缩、扭转是让材料变形的基本方法。 通过实验,观察与比较在橡皮筋上不挂钩码、挂一个钩码和挂两个钩码时拉力对橡皮筋长度的影响,发现拉力越大,橡皮筋伸出长度越长。

●先请学生对此问题进行预测,再进行实验。

●在动手实验时,教师应关注学生对于现象的描述,例如“我观察到,挂的钩码越多,橡皮筋越长。”并着重引导学生将“挂钩码”与“用力”联系在一起,引导学生感知力越大,物体形状的改变程度越大。当然,也可以提及物体的形状改变是有一定限度的。

●实验不要求量出具体数据,只需要清楚看到拉力对橡皮筋长度影响的趋势,并能够自己总结出相关规律。在一定的限度内,拉力越大,橡皮筋拉伸的长度越长。 用生活中人们通过用力来改变物体形状的例子,比较传统方法和现在方法的不同,从而感受到科技进步对人类生产生活的积极意义。

●通过视频了解从古至今人们用不同方法施力,改变物体形状的事例,让学生有一个更直观的感受。

●根据当地和学生的生活实际进行适当补充。钩码挂的多,向下的拉力大,橡皮筋长;钩码挂的少,向下的拉力小,橡皮筋短。

橡皮筋长度的变化与拉力大小有关。与活动三对应,探究拉力大小与橡皮筋拉伸长度的关系。 本课旨在通过体验活动带领学生感知力的另一个作用效果:力能改变物体的运动状态,强调本课为经验储备课,为四年级学习打下基础。

第一个活动:交流、讨论滑板车是如何动起来、停下来的;

第二个活动:用“力”操控小车;

第三个活动:吹乒乓球游戏;

第四个活动:分析踢足球中的用力与作用。

教学目标能借助生活经验,建立起力与物体运动状态间的联系。

通过体验活动,感受到力可以改变运动的快慢和方向、启动和停止。

通过体验,感知改变施力的大小和方向,改变物体的运动状态就会改变。 通过回忆自己是怎样玩滑板车的,从而发现无论是让滑板车动起来,停下来,还是加速,减速,拐弯,都要给滑板车一个力。初步建立起力与物体运动状态之间的联系。

●最好给学生一定的情境,便于学生回忆。如:你是怎么让滑板车动起来的。现在前方路口突然来了一辆车,怎么让滑板车停下来呢?想让滑板车动起来,停下来,都要给它一个力。 按照要求玩玩具小车,体会不同情境下用力的不同。

●让小车启动得快一点、慢一点;让快慢不同的小车停下来;启动轻重不同的小车;让轻重不同的小车停下来这几个场景的设计就是为了让学生在一定的情境中有话可说,教学时要让学生充分说自己的想法、体会及理由。

●在体验活动的基础上,试着给载重车司机提点建议,并说明理由。

重型卡车自身较重,行驶的速度越快就越难突然停车,因此,司机更需要注意控制行车速度,防止紧急情况刹不住车造成危险。 吹乒乓球的游戏,谈活动体会,在实际运用中再一次体验力对物体运动状态的作用效果。

●组织两人为单位开展吹乒乓球的游戏,讲明游戏规则。更需关注活动后学生的总结:怎样才能更好进球?说说成功的经验方法或者体验后得到的有效方法总结。

●乒乓球桌面材料不能太光滑,可以铺一层绒布增加摩擦力,这样学生才更容易感受到力对物体运动状态的影响。

力让乒乓球动起来,停下来,运动速度变快、变慢,转弯了…… 通过踢足球这个具体情境,进一步引导学生说说力的作用效果,发现力不仅可以可以改变物体的形状,还可以改变其运动状态,让物体动起来、停下来、快一点、慢一点、拐个弯。

●不是每个学生都有踢足球的经历,可以先让他们观看精彩的足球比赛视频,观察足球运动员的动作以及球的变化。

●学生容易忽略对足球施力时足球自身发生的形变,可以先让他们预测,再通过慢镜头下踢足球的视频帮助他们修正自己原本的观点。

●在课的最后可以让学生说说生活中我们还在哪里也运用了“力可以改变物体运动的状态”这一点来做事情的。足球运动员用脚,头等身体部位对足球施力,改变了足球的运动状态:停下来、动起来、转变方向等。课时建议

小车运动快时,启动用力相对大,阻挡用力大;小车运动慢时,启动用力小,阻挡用力小;小车载质量大时,启动用力大,阻挡用力大;小车载质量小时,启动用力小,阻挡用力小。与活动二对应,探究力对物体运动状态的影响。用线条表示物体运动的路线,并用所学知识判断物体的运动状态。课时建议再次强调几个问题本单元是学生对“力”认识的启蒙单元,而非中年级关于“力”内容的简单下行。注重体验和观察,让学生在丰富的活动中获得感受,获得经验层面的积累,为中年级《常见的力》、《物体的运动》单元的学习做好铺垫。力是不可见的,因此教学时设法运用全感官活动,充分感知和认识力的存在及其作用。教材服务QQ群:

630422562 教材配套相关资源,请登录苏教版小学科学服务网站“教学资源”栏目下载。http://www.xiaoxuekexue.net/谢谢聆听!