人教版高中语文复习 古代诗歌教学的瓶颈与突破 课件 (共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文复习 古代诗歌教学的瓶颈与突破 课件 (共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-17 20:48:55 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。古典诗歌教学的瓶颈与突破一、古典诗歌与“本国语文”的特点

二、古典诗歌教学的瓶颈及原因

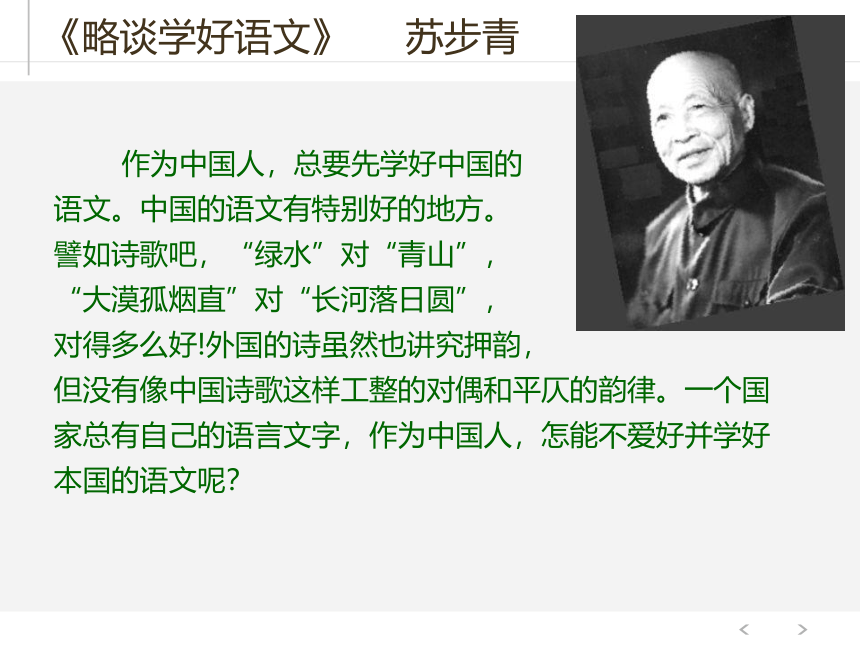

三、寻求突破的建议与尝试《略谈学好语文》 苏步青

作为中国人,总要先学好中国的

语文。中国的语文有特别好的地方。

譬如诗歌吧,“绿水”对“青山”,

“大漠孤烟直”对“长河落日圆”,

对得多么好!外国的诗虽然也讲究押韵,

但没有像中国诗歌这样工整的对偶和平仄的韵律。一个国

家总有自己的语言文字,作为中国人,怎能不爱好并学好

本国的语文呢?我还喜欢读《昭明文选》。“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞。”(丘迟《与陈伯之书》)我喜欢极了。

后来,我成了数学专家,但仍然爱好语文。我经常吟诵唐宋诗词,也喜欢毛主席的诗词,现在,每晚睡觉前,我总要花二三十分钟时间念念诗词,真是乐在其中也。

《古文观止》220篇不一定要全部读,但《前赤壁赋》、《前出师表》等几篇一定要读。有些文章虽然是宣扬忠君爱国思想的,但辞章很好,可以学学它的文笔。此外,《唐诗三百首》、《宋词选》中都有很多好作品,值得一读。欧内斯特?范罗诺萨(美国语言心理学家)

以象形文字为起点的汉字,具有贴近“自然”的特殊

“及物性”,所以至今“葆有原始的活气”,这也决定了

汉语是世界上最优美、最理想的诗性语言。

——《汉字作为诗歌媒介的特征》

美国诗人庞德(1885-1972):

“用象形构成的中文是诗的,情不自禁地是诗的……”诗性语言 诗性语言的特性就是超越在场的东西通达于

不在场的东西,或者说得更通俗一点,就是超越

“此”而达“彼”,总带有“未说出的”成分,

用海德格尔的话说,就是超越“世界”而返回“

大地”。

——(郜元宝《汉语,最理想的诗性语言》)

该来的不来A 怎么搞的,该来的客人还不来?

B 该来的没来,那我们是不该来的啰?

C 怎么这些不该走的客人,反倒走了呢?

D 走了的是不该走的,那我们这些没走的倒是

该走的了!

E 我并不是叫他们走哇!

F 不是叫他们走,那就是叫我走了。《谈中国诗》 钱钟书 一位中国诗人说:“言有尽而意无穷。”

另一位诗人说:“状难写之景,如在目前:

含不尽之意,见于言外。”用最精细确定的形式

来逗出不可名言、难于凑泊的境界,恰符合魏尔

兰论诗的条件:那灰色的歌曲 空泛联接着确切。这就是

一般西洋读者所认为中国诗的特征:富于暗示。我愿意换

个说法,说这是一种怀孕的静默。说出来的话比不上不说

出来的话,只影射着说不出来的话。

富于暗示古典

诗歌汉语英国诗人济慈:“听得见的音乐真美,但那听不见的更美。”

古典诗歌教学瓶颈

诗 味 缺 失叶嘉莹诗歌所传达的不是死板的知识,而是诗人心灵和感情的一种兴发和感动。

教学林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风。

词的上阕,借风雨侵袭、林花凋谢之景,表达出词人

看到美好事物备受摧残时的心痛和哀伤。顾随《驼庵诗话》

一切的文学创作皆是“心的探讨”。

诗根本不是教训人的,只是在感动人,是

“推”、是“化”。《花间集》有句:“换我心

为你心,始知相忆深。”(顾夐《诉衷情》)实

则“换他心为我心”、“换天下心为我心”始可。

知人论世孟子说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”

——(《孟子?万章下》)

“知人论世”不等于程式化地介绍

“时代背景”和“作者简历”。顾随《驼庵诗话》 大自然是美丽的,愁苦悲哀是痛苦的。二者

是冲突的,又是调和的。能将二者调和的是诗人。

平常人写凄凉多用暗淡颜色,不用鲜明颜色。

能用鲜明的调子去写暗淡的情绪是以天地之心为

心——只有天地能以鲜明的调子写暗淡的情绪,

如秋色红黄。以天地之心为心,自然小我扩大,

自然能以鲜明色彩写凄凉。

提升对诗歌语言的感受力

周汝昌先生说:“我们要鉴赏唐诗宋词,首先要学会咬文嚼字。”《说“木叶”》 林庚 “木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,这与叶也还是比较相近的;至于“木” 呢,那就说不定,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的;我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子;这里带着“木”字的更为普遍的性格。 尽管在这里“木”是作为“树”这样一个特殊概念而出现的,而“木”的更为普遍的潜在的暗示,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故。

多读古诗钱钟书:“玩索诗文难于比勘诗话

文评。因此不少研究者只读论诗文

之语,不读所论之诗文。”提升专业素养及知识转换能力比较李煜:

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

李白:

白发三千丈,缘愁似个长。诗意的苗、诗性的花这两句都好,都写出了愁多、愁长。

愁像春水,就好像愁是绿颜色的,很新鲜的样子,而且春水水面就是汩汩而出的,因此,还写出了旧愁未了,新愁又源源不断地生出来的感觉。

满头白发是衰老的样子,愁像白发,一下子就把因愁而容颜凋零的形象表现出来了,感觉这个愁的杀伤力真大。

三千丈的白发,虽然夸张了点,但总要很长时间才能长出来。愁像白发,就感觉这个愁已经愁了很久很久。

时间在流逝,生命也在不知不觉中消逝,这个像白发一样的愁,凋零的不仅是外在的容颜,它还枯槁了诗人的内心。

二、古典诗歌教学的瓶颈及原因

三、寻求突破的建议与尝试《略谈学好语文》 苏步青

作为中国人,总要先学好中国的

语文。中国的语文有特别好的地方。

譬如诗歌吧,“绿水”对“青山”,

“大漠孤烟直”对“长河落日圆”,

对得多么好!外国的诗虽然也讲究押韵,

但没有像中国诗歌这样工整的对偶和平仄的韵律。一个国

家总有自己的语言文字,作为中国人,怎能不爱好并学好

本国的语文呢?我还喜欢读《昭明文选》。“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞。”(丘迟《与陈伯之书》)我喜欢极了。

后来,我成了数学专家,但仍然爱好语文。我经常吟诵唐宋诗词,也喜欢毛主席的诗词,现在,每晚睡觉前,我总要花二三十分钟时间念念诗词,真是乐在其中也。

《古文观止》220篇不一定要全部读,但《前赤壁赋》、《前出师表》等几篇一定要读。有些文章虽然是宣扬忠君爱国思想的,但辞章很好,可以学学它的文笔。此外,《唐诗三百首》、《宋词选》中都有很多好作品,值得一读。欧内斯特?范罗诺萨(美国语言心理学家)

以象形文字为起点的汉字,具有贴近“自然”的特殊

“及物性”,所以至今“葆有原始的活气”,这也决定了

汉语是世界上最优美、最理想的诗性语言。

——《汉字作为诗歌媒介的特征》

美国诗人庞德(1885-1972):

“用象形构成的中文是诗的,情不自禁地是诗的……”诗性语言 诗性语言的特性就是超越在场的东西通达于

不在场的东西,或者说得更通俗一点,就是超越

“此”而达“彼”,总带有“未说出的”成分,

用海德格尔的话说,就是超越“世界”而返回“

大地”。

——(郜元宝《汉语,最理想的诗性语言》)

该来的不来A 怎么搞的,该来的客人还不来?

B 该来的没来,那我们是不该来的啰?

C 怎么这些不该走的客人,反倒走了呢?

D 走了的是不该走的,那我们这些没走的倒是

该走的了!

E 我并不是叫他们走哇!

F 不是叫他们走,那就是叫我走了。《谈中国诗》 钱钟书 一位中国诗人说:“言有尽而意无穷。”

另一位诗人说:“状难写之景,如在目前:

含不尽之意,见于言外。”用最精细确定的形式

来逗出不可名言、难于凑泊的境界,恰符合魏尔

兰论诗的条件:那灰色的歌曲 空泛联接着确切。这就是

一般西洋读者所认为中国诗的特征:富于暗示。我愿意换

个说法,说这是一种怀孕的静默。说出来的话比不上不说

出来的话,只影射着说不出来的话。

富于暗示古典

诗歌汉语英国诗人济慈:“听得见的音乐真美,但那听不见的更美。”

古典诗歌教学瓶颈

诗 味 缺 失叶嘉莹诗歌所传达的不是死板的知识,而是诗人心灵和感情的一种兴发和感动。

教学林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风。

词的上阕,借风雨侵袭、林花凋谢之景,表达出词人

看到美好事物备受摧残时的心痛和哀伤。顾随《驼庵诗话》

一切的文学创作皆是“心的探讨”。

诗根本不是教训人的,只是在感动人,是

“推”、是“化”。《花间集》有句:“换我心

为你心,始知相忆深。”(顾夐《诉衷情》)实

则“换他心为我心”、“换天下心为我心”始可。

知人论世孟子说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也。”

——(《孟子?万章下》)

“知人论世”不等于程式化地介绍

“时代背景”和“作者简历”。顾随《驼庵诗话》 大自然是美丽的,愁苦悲哀是痛苦的。二者

是冲突的,又是调和的。能将二者调和的是诗人。

平常人写凄凉多用暗淡颜色,不用鲜明颜色。

能用鲜明的调子去写暗淡的情绪是以天地之心为

心——只有天地能以鲜明的调子写暗淡的情绪,

如秋色红黄。以天地之心为心,自然小我扩大,

自然能以鲜明色彩写凄凉。

提升对诗歌语言的感受力

周汝昌先生说:“我们要鉴赏唐诗宋词,首先要学会咬文嚼字。”《说“木叶”》 林庚 “木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,这与叶也还是比较相近的;至于“木” 呢,那就说不定,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的;我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子;这里带着“木”字的更为普遍的性格。 尽管在这里“木”是作为“树”这样一个特殊概念而出现的,而“木”的更为普遍的潜在的暗示,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这落下绝不是碧绿柔软的叶子,而是窸窣飘零透些微黄的叶子,我们仿佛听见了离人的叹息,想起了游子的漂泊;这就是“木叶”的形象所以如此生动的缘故。

多读古诗钱钟书:“玩索诗文难于比勘诗话

文评。因此不少研究者只读论诗文

之语,不读所论之诗文。”提升专业素养及知识转换能力比较李煜:

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

李白:

白发三千丈,缘愁似个长。诗意的苗、诗性的花这两句都好,都写出了愁多、愁长。

愁像春水,就好像愁是绿颜色的,很新鲜的样子,而且春水水面就是汩汩而出的,因此,还写出了旧愁未了,新愁又源源不断地生出来的感觉。

满头白发是衰老的样子,愁像白发,一下子就把因愁而容颜凋零的形象表现出来了,感觉这个愁的杀伤力真大。

三千丈的白发,虽然夸张了点,但总要很长时间才能长出来。愁像白发,就感觉这个愁已经愁了很久很久。

时间在流逝,生命也在不知不觉中消逝,这个像白发一样的愁,凋零的不仅是外在的容颜,它还枯槁了诗人的内心。

同课章节目录