第1讲 声音的产生与传播

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

第1章 声现象

第1讲 声音的产生与传播

Ⅰ考生必背:基础知识

必记1:声的产生

1.声是由物体的振动产生的。

必记2:声音的传播

2.声音的传播需要介质,所以声音不能在真空中传播。声以波的形式传播着,我们把它叫做声波。

3.声音在不同的介质中的传播速度不同,l5℃时空气中的声速是340 m/s。

Ⅱ考生必会:考点

一、基本考点

考点1:声的产生(重点)

考点归纳与拔高:

1.声是由物体的振动产生的,一切发声体都在振动。能够振动发声的物体既可以是固体,也可以是液体或气体。

2.振动发声的物体叫声源。

3.振动停止,发声也停止,但声音不会立即消失。

【例1】在鼓面上撒一些纸团,敲击鼓面使其发出声音,纸团跳动,说明________可以产生声音。

解:振动 点拨:振动任何声音都是由物体的振动产生的。

考点2:声音的传播(重点、热点)

考点归纳与拔高:

1.振动物体发出的声音必须通过一定的物质才能传播出去,能够传播声音的物质叫介质。固体、液体、气体都是传播声音的介质。

2.声音不能在真空中传播。

3.声速:声音传播的速度叫声速,声速与介质的种类有关,一般情况下,在固体中的声速最大,在液体中的声速次之,在气体中的声速最小。声音在气体中传播时,声速还与气体的压强和温度有关,l5℃的空气中的声速为340 m/s。

4.声波:声音在介质中是以波的形式向四面八方传播的。

5.人耳听到声音的途径:外界传来的声音→引起鼓膜振动→听小骨及其他组织→听觉神经→大脑。

6.骨传导:声音通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉,这种传声方式叫骨传导。

7.回声:声音在传播过程中被反射回来的现象叫回声。人耳能区分回声与原声的时间间隔为0.1 S以上,即回声要比原声晚0.1 S以上的时间到达人耳,人耳才能区分回声与原声。

【例2】2008年5月12日,我国四川汶川发生8.0级的大地震给生命和财产造成严重伤害,牵动着每一个中华儿女的心。地震后有些被埋在废墟下的人为了保存体力不是大声呼救而是用硬物敲击墙壁或管道,向营救人员求救,最后获得了生的机会。用物理学知识解释他们是利用了声音可以在________中传播的原理,在他们的求救行为中发出的声音是由于用硬物敲击后墙壁或管道发生________而产生的。21世纪教育网

解:固体;振动

点拨:声音能够从废墟下传出,说明固体可以传声;声是由物体的振动产生的。

三易点警示灯:对声音传播的理解(易误点)

详释:由于对声音的传播理解不深刻,有些同学误认为:

(1)声音的传播有时不需要介质,例如,打雷时,听到的雷声。

(2)声源距高墙或山崖较远时,才有回声。事实上,任何声音的传播都需要介质。打雷时,雷电发生在大气层之内,人们听到的雷声是由空气传入人耳的。任何声音碰到障碍物后,都会有回声,只不过若是障碍物与声源较近时,回声与原声到达人耳的时间间隔小于0.1 s,人耳无法区分原声与回声,这种情况下,人们就感觉不到回声。

二、综合运用考点

考点3:探究声音的产生与传播的实验方法(学科内综合考点)

考点归纳与拔高:

1.转化法:转化法就是将看不见、摸不着,不便于研究的问题或因素,转化成看得见、摸得着,便于研究的问题或因素。在探究声音的产生时,人们常用转化法观察、研究发声体的振动情况,例如,让正在发声的音叉触及水面,通过“水花”四溅,说明发声体在振动。

2.实验推理法:实验推理法就是针对人们在实验室无法取得实验所需的条件而采取的一种“曲线”研究方法.它是在实验的基础上推理概括得出结论。例如,在探究声音的传播时,将发声装置放人广口瓶内,并用抽气机抽瓶中的空气,随着瓶中空气慢慢变稀薄,听到的声音渐渐变弱,利用实验推理法可以知道,按照“随着空气变稀薄,人听到的声音渐渐变弱”的趋势,如果把瓶中的空气完全抽出来,我们将听不到声音。也就是说,声音在真空中不能传播,声音的传播需要介质。

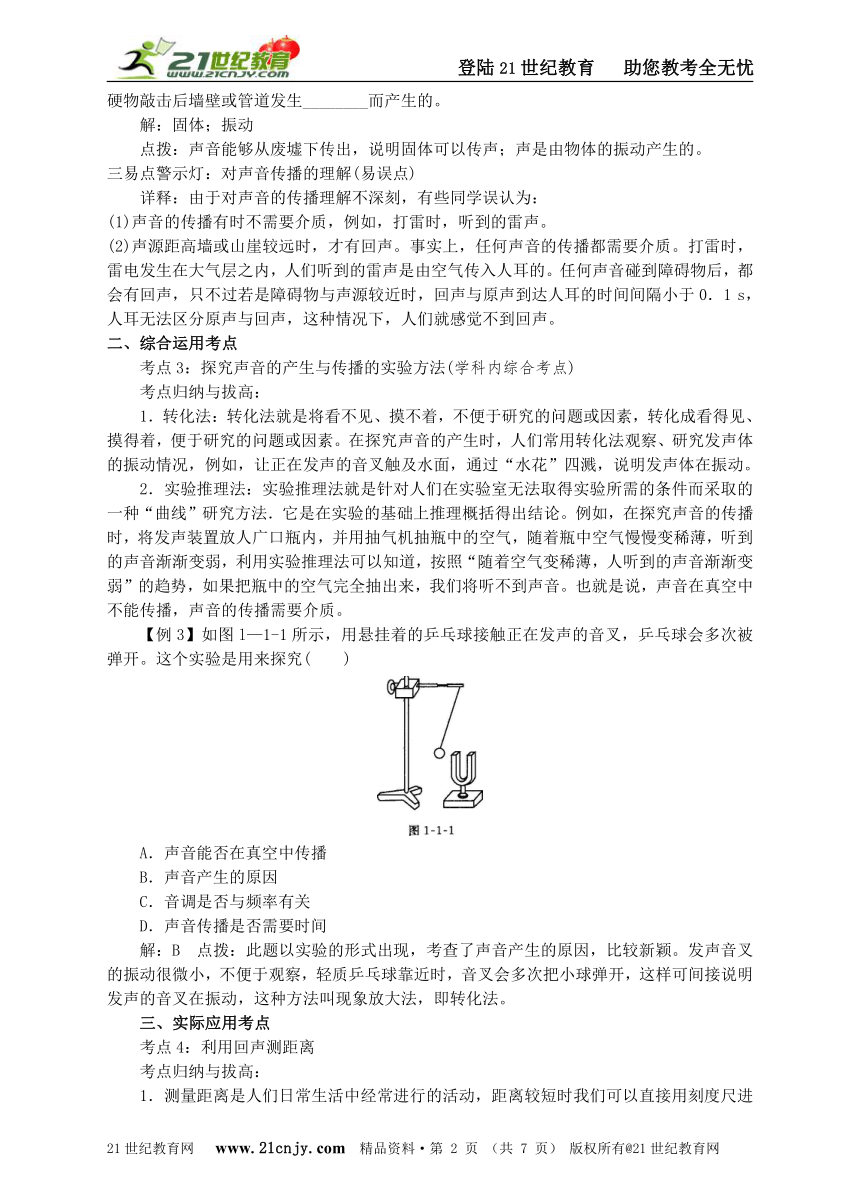

【例3】如图l—1-1所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

解:B 点拨:此题以实验的形式出现,考查了声音产生的原因,比较新颖。发声音叉的振动很微小,不便于观察,轻质乒乓球靠近时,音叉会多次把小球弹开,这样可间接说明发声的音叉在振动,这种方法叫现象放大法,即转化法。

三、实际应用考点

考点4:利用回声测距离

考点归纳与拔高:

1.测量距离是人们日常生活中经常进行的活动,距离较短时我们可以直接用刻度尺进行测量,对于较长的距离,例如高山、深谷间的距离,海底的深度等用刻度尺测量是不容易的,也是不现实的,利用回声测距离的方法可以解决这一难题。在利用回声测距离时要注意距离(L)和路程(s)间的关系,即L=s=v·t ,这也是利用回声测距离的原理。

2.本考点在中考中常与运动路程和时间的计算及超声波的应用联系在一起考查,常见的题型有填空题、选择题、计算题。21世纪教育网

【例4】已知超声波在海水中的传播速度是1450 m/s,若将超声波垂直向海底发射,经过4s后收到反射回来的波,求海水深度是多少

解:已知声音的速度为v=1450 m/s,声音传播的时间为t=4 s,则声音传播的路程为:s=vt=l450 m/s× 4 s=5800 m,海水的深度h=s=×5800 m=2900 m。

点拨:本题考查声音在实际中的应用,理解利用回声测距离的原理,即h=s是解该类题目的关键。

Ⅲ 考生必知:课标新题型

课标新型题一:探究题

【例1】(实验探究题)晚上小吴在家中正欣赏着音响里传出的交响乐,忽然停电了。他将蜡烛点亮后放在音箱前面。过了一会儿,交响乐又响了起来。小吴从挂在墙上的镜子里发现音箱前面的烛焰在摇曳,什么原因使得烛焰摇曳呢

(1)通过仔细观察,发现烛焰没有受风的影响。进一步探究,发现越靠近音箱,烛焰摇曳得越明显,由此可确定烛焰的摇曳是受__________影响所致。 21世纪教育网

(2)为了研究使烛焰摇曳的根本原因,小吴把一个乒乓球挂在细线下,让乒乓球接触音箱的纸盆,发现乒乓球不断地被弹开,这说明了________________________。这里采用了研究声音常用的_______法。21世纪教育网

解:(1)声波

(2)声音是由物体的振动产生的;转化

点拨:由于没有风的影响,烛焰在摇曳说明空气在振动,乒乓球被纸盆弹开,纸盆的振动产生了声音,同时纸盆的振动引起周围空气的振动,这样就传播了声音。纸盆的振动是人眼不容易直接观察出来的,将其转化为乒乓球的摆动是采用了转化法。

课标新型题二:阅读理解题

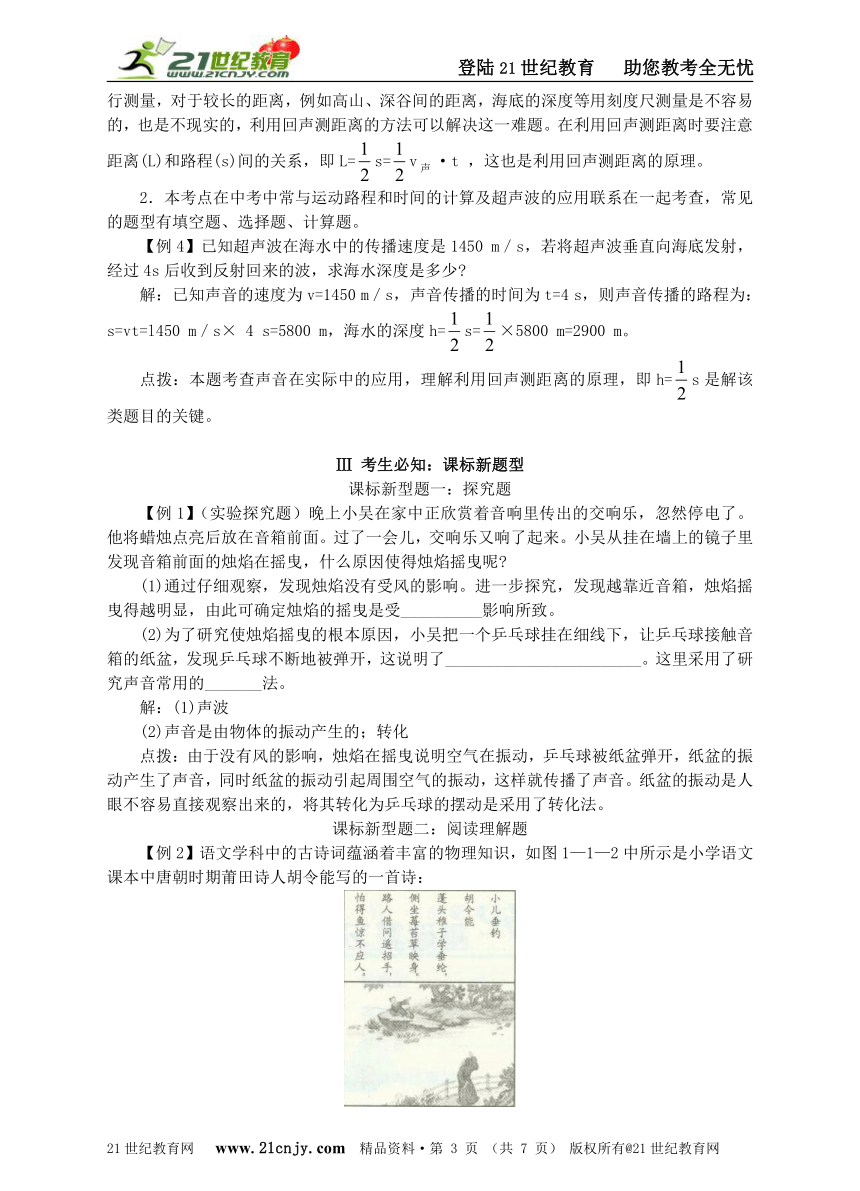

【例2】语文学科中的古诗词蕴涵着丰富的物理知识,如图1—1—2中所示是小学语文课本中唐朝时期莆田诗人胡令能写的一首诗:

( http: / / www.21cnjy.com )

欣赏配图,思考并回答下列问题:

(1)“路人借问”的声音是由路人的声带________而产生的。我们把正在发声的物体叫________,例如________等。21世纪教育网

(2)小儿“遥招手”说明小儿________ (填“听到”或“未听到”)路人的问话,路人的问话是通过________传播的。我们把能够传声的物质叫________,例如________等。如果小儿是聋哑人的话,他________ (填“能”或“不能”)听到路人的问话,这说明听到声音还需要有________。

(3)“怕得鱼惊不应人”这说明________和________都可以传声,相比较之下声音在 中传播得更快些,声音在15℃空气中的传播速度是________。

解:(1)振动;声源;正在发声的乐器 (2)听到;空气;传播 介质;水、金属、木头;不能;良好的听觉器官 (3)空气;水;水;340 m/s

点拨:声是由物体的振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。我们把正在发声的物体叫声源。声音传播需要介质,如空气、水、大地等,真空不能传声。一般声音在固体、液体中传播比在气体中传播得快,相同的介质,温度不同传播声音的速度也不一样;人是靠良好的听觉器官听到声音的。

Ⅳ 考生必试:中考题

1.下列说法中正确的是( ) 21世纪教育网

A.声音是由物体的振动产生的

B.一般是根据歌声的响度来判断歌手是谁

C.声音在空气中传播最快

D.乐器发出的声音都是乐音,不可能是噪声

2.北京奥运会开幕式上声势浩大的“击缶而歌”精彩绝伦,缶声是由于缶面________产生的,然后通过________传播到现场观众耳朵的。

3.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是________________________ 。

4.两人相距较远说话时,听不到对方的声音,但同样情况下,用自制的土电话就可以听到相互的说话声;耳朵贴在铁轨上能听到远处火车开来的声音而站起来就听不到了。

对此,请你提出一个要研究的问题________________________________ 。

Ⅴ 考生必闯:过关测验题

一、选择题

1. 兰兰做有关声现象的实验时,将一个正在发声的音叉贴近面颊,目的是为了( )

A.感受发声音叉的振动 B.体验发声音叉的温度

C.估算发声音叉的质量 D.判断声音的传播速度

2.下列事例中,能说明“液体可以传播声音”的是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到水族馆中水下海豚发出的声音

C.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

D.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

3.“……驻足倾听,隐隐传来‘威风锣鼓’的节奏,渐渐地鼓声、锣声变得雄壮、喧腾起来,汇成一片欢乐的海洋……”对文中“隐隐传来”的理解,不正确的是( )

A.空气可以传声

B.锣鼓声响度很小

C.观察者离声源很远

D.锣鼓声传播速度最小

4.天坛公园的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹。回音壁应用的声学原理是下列说法中的( )

A.声音在空气中的传播

B.声音在墙壁中的传播

C.声音遇到墙壁后被吸收

D.声音遇到墙壁后的反射现象

5.关于声音的传播,下列说法中正确的是( )

A.声音借助介质以波的形式传播

B.声音的传播可以没有介质

C.声音的传播速度一般随介质的不同而不同

D.声音的传播速度与介质无关而只与温度有关

6.为了探究声音产生的原因,小明设计了图1—1—3所示的几个实验。你认为能够完成此探究目的的是( )

( http: / / www.21cnjy.com )

图1—1—3

二、填空题21世纪教育网

7.声波生命探测仪是利用声波传递________的一种救援装备,它可以灵敏地收到物体________时产生的微弱声音,以便尽早营救。

8.“风声、雨声、读书声,声声入耳”是东林书院名联,其中涉及的发声体分别是________ 、雨和________,这些声音是通过________以________的形式传入人耳的。

三、实验题

9.某兴趣小组的甲、乙、丙三位同学合作估测常温下声音在空气中的传播速度。

(1)他们选择了鼓(含鼓槌)做实验,除了这种器材外,至少还需要的实验器材是________和________。21世纪教育网

(2)如图l—1—4所示,甲负责敲鼓、乙负责计时、丙负责听声。实验步骤如下,请你将实验操作步骤D补充完整。

( http: / / www.21cnjy.com )

A.量出200米的直线距离s并做记录;

B.甲同学用力敲一下鼓,乙同学看到敲鼓的同时开始计时;

C.当负责听声的丙同学听到鼓声时立即喊“停”;

D.乙同学________________________________。

E.将测得的时间t记录下来;

F.重复做上述实验两次,计算出三次测量声音速度勘的大小并求出平均值。

(3)请你为他们设计一个测量声音速度的实验记录表格,设计的表格应体现上述实验要求。

(4)请写出造成本实验误差的原因之一:________________________________。

四、课标新型题

10. 小明、小花和小强一起在实验室做了如下几个实验:小明把手放在喉头处,大声讲话,感觉喉头振动了;小花把发声的音叉放在水中激起水花;小强在吊着的大钟下固定一支细小的笔,敲响钟后,把纸在笔尖下迅速拖过,纸上便画出一条来回弯曲的细线。

(1)他们在探究什么问题

(2)分析上面的实验现象,你能得出什么结论

(3)如果由你来设计一个类似的实验,你将怎样设计

参考答案:

Ⅳ.l.A点拨:一般是根据歌声的音色来判断歌手是谁,B错;声音在空气中传播最慢,C错;从环保角度讲,乐器发出的声音不一定都是乐音,可能是噪声,D错。

2.振动;空气点拨:声是由物体的振动产生的,现场观众听到的缶声是通过空气传播的。

3.固体能够传播声音,且传音效果比空气好(只说出固体能够传播声音也可)

点拨:传导性耳聋病人可通过配戴骨导式助听器而听到声音;神经性耳聋病人则不能通过这种方法听到声音。

4.声波在固体中传播的能量损失比在空气中少吗 声音的传播距离与介质有关吗 声音在固体中的传播距离比在空气中传播的远吗 (其他答案只要合理即可)

点拨:本题属开放性题目,要注意根据题目所给信息设问。21世纪教育网

V.一、1.A

2.B

3.D点拨:人耳所能听到的声音的大小与声音的传播速度无关,故本题答案为D。

4.D点拨:天坛公园的回音壁应用的声学原理是“回声”现象,故选项D正确。

5.A、C

6.C、D点拨:解答本题,首先必须明确“声音是由物体的振动产生的”这一知识点,然后对各项中所描述的情形进行分析,得出正确答案。

二、7.信息;振动点拨:物体振动产生声音,声音能传递信息、能量等。

8.空气;人的声带;空气;波

三、9.解;(1)停表;卷尺(2)立即停止计时 (3)实验记录表格如下表:

实验次数 路程s/m 时间t/s 速度/m·S 平均速度面/m·S

(4)计时操作反应误差(或测量路程误差或测量工具误差)

四、l0.解:(1)声音是如何产生的。

(2)一切发声体都在振动。21世纪教育网

(3)在鼓面上放一些纸屑,敲鼓时纸屑在跳动。

点拨:在做探究声音产生的实验时,要用转化法将发声体的振动转化为其他物体的振动,以便观察、分析、比较。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 7 页) 版权所有@21世纪教育网

第1章 声现象

第1讲 声音的产生与传播

Ⅰ考生必背:基础知识

必记1:声的产生

1.声是由物体的振动产生的。

必记2:声音的传播

2.声音的传播需要介质,所以声音不能在真空中传播。声以波的形式传播着,我们把它叫做声波。

3.声音在不同的介质中的传播速度不同,l5℃时空气中的声速是340 m/s。

Ⅱ考生必会:考点

一、基本考点

考点1:声的产生(重点)

考点归纳与拔高:

1.声是由物体的振动产生的,一切发声体都在振动。能够振动发声的物体既可以是固体,也可以是液体或气体。

2.振动发声的物体叫声源。

3.振动停止,发声也停止,但声音不会立即消失。

【例1】在鼓面上撒一些纸团,敲击鼓面使其发出声音,纸团跳动,说明________可以产生声音。

解:振动 点拨:振动任何声音都是由物体的振动产生的。

考点2:声音的传播(重点、热点)

考点归纳与拔高:

1.振动物体发出的声音必须通过一定的物质才能传播出去,能够传播声音的物质叫介质。固体、液体、气体都是传播声音的介质。

2.声音不能在真空中传播。

3.声速:声音传播的速度叫声速,声速与介质的种类有关,一般情况下,在固体中的声速最大,在液体中的声速次之,在气体中的声速最小。声音在气体中传播时,声速还与气体的压强和温度有关,l5℃的空气中的声速为340 m/s。

4.声波:声音在介质中是以波的形式向四面八方传播的。

5.人耳听到声音的途径:外界传来的声音→引起鼓膜振动→听小骨及其他组织→听觉神经→大脑。

6.骨传导:声音通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉,这种传声方式叫骨传导。

7.回声:声音在传播过程中被反射回来的现象叫回声。人耳能区分回声与原声的时间间隔为0.1 S以上,即回声要比原声晚0.1 S以上的时间到达人耳,人耳才能区分回声与原声。

【例2】2008年5月12日,我国四川汶川发生8.0级的大地震给生命和财产造成严重伤害,牵动着每一个中华儿女的心。地震后有些被埋在废墟下的人为了保存体力不是大声呼救而是用硬物敲击墙壁或管道,向营救人员求救,最后获得了生的机会。用物理学知识解释他们是利用了声音可以在________中传播的原理,在他们的求救行为中发出的声音是由于用硬物敲击后墙壁或管道发生________而产生的。21世纪教育网

解:固体;振动

点拨:声音能够从废墟下传出,说明固体可以传声;声是由物体的振动产生的。

三易点警示灯:对声音传播的理解(易误点)

详释:由于对声音的传播理解不深刻,有些同学误认为:

(1)声音的传播有时不需要介质,例如,打雷时,听到的雷声。

(2)声源距高墙或山崖较远时,才有回声。事实上,任何声音的传播都需要介质。打雷时,雷电发生在大气层之内,人们听到的雷声是由空气传入人耳的。任何声音碰到障碍物后,都会有回声,只不过若是障碍物与声源较近时,回声与原声到达人耳的时间间隔小于0.1 s,人耳无法区分原声与回声,这种情况下,人们就感觉不到回声。

二、综合运用考点

考点3:探究声音的产生与传播的实验方法(学科内综合考点)

考点归纳与拔高:

1.转化法:转化法就是将看不见、摸不着,不便于研究的问题或因素,转化成看得见、摸得着,便于研究的问题或因素。在探究声音的产生时,人们常用转化法观察、研究发声体的振动情况,例如,让正在发声的音叉触及水面,通过“水花”四溅,说明发声体在振动。

2.实验推理法:实验推理法就是针对人们在实验室无法取得实验所需的条件而采取的一种“曲线”研究方法.它是在实验的基础上推理概括得出结论。例如,在探究声音的传播时,将发声装置放人广口瓶内,并用抽气机抽瓶中的空气,随着瓶中空气慢慢变稀薄,听到的声音渐渐变弱,利用实验推理法可以知道,按照“随着空气变稀薄,人听到的声音渐渐变弱”的趋势,如果把瓶中的空气完全抽出来,我们将听不到声音。也就是说,声音在真空中不能传播,声音的传播需要介质。

【例3】如图l—1-1所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会多次被弹开。这个实验是用来探究( )

( http: / / www.21cnjy.com )

A.声音能否在真空中传播

B.声音产生的原因

C.音调是否与频率有关

D.声音传播是否需要时间

解:B 点拨:此题以实验的形式出现,考查了声音产生的原因,比较新颖。发声音叉的振动很微小,不便于观察,轻质乒乓球靠近时,音叉会多次把小球弹开,这样可间接说明发声的音叉在振动,这种方法叫现象放大法,即转化法。

三、实际应用考点

考点4:利用回声测距离

考点归纳与拔高:

1.测量距离是人们日常生活中经常进行的活动,距离较短时我们可以直接用刻度尺进行测量,对于较长的距离,例如高山、深谷间的距离,海底的深度等用刻度尺测量是不容易的,也是不现实的,利用回声测距离的方法可以解决这一难题。在利用回声测距离时要注意距离(L)和路程(s)间的关系,即L=s=v·t ,这也是利用回声测距离的原理。

2.本考点在中考中常与运动路程和时间的计算及超声波的应用联系在一起考查,常见的题型有填空题、选择题、计算题。21世纪教育网

【例4】已知超声波在海水中的传播速度是1450 m/s,若将超声波垂直向海底发射,经过4s后收到反射回来的波,求海水深度是多少

解:已知声音的速度为v=1450 m/s,声音传播的时间为t=4 s,则声音传播的路程为:s=vt=l450 m/s× 4 s=5800 m,海水的深度h=s=×5800 m=2900 m。

点拨:本题考查声音在实际中的应用,理解利用回声测距离的原理,即h=s是解该类题目的关键。

Ⅲ 考生必知:课标新题型

课标新型题一:探究题

【例1】(实验探究题)晚上小吴在家中正欣赏着音响里传出的交响乐,忽然停电了。他将蜡烛点亮后放在音箱前面。过了一会儿,交响乐又响了起来。小吴从挂在墙上的镜子里发现音箱前面的烛焰在摇曳,什么原因使得烛焰摇曳呢

(1)通过仔细观察,发现烛焰没有受风的影响。进一步探究,发现越靠近音箱,烛焰摇曳得越明显,由此可确定烛焰的摇曳是受__________影响所致。 21世纪教育网

(2)为了研究使烛焰摇曳的根本原因,小吴把一个乒乓球挂在细线下,让乒乓球接触音箱的纸盆,发现乒乓球不断地被弹开,这说明了________________________。这里采用了研究声音常用的_______法。21世纪教育网

解:(1)声波

(2)声音是由物体的振动产生的;转化

点拨:由于没有风的影响,烛焰在摇曳说明空气在振动,乒乓球被纸盆弹开,纸盆的振动产生了声音,同时纸盆的振动引起周围空气的振动,这样就传播了声音。纸盆的振动是人眼不容易直接观察出来的,将其转化为乒乓球的摆动是采用了转化法。

课标新型题二:阅读理解题

【例2】语文学科中的古诗词蕴涵着丰富的物理知识,如图1—1—2中所示是小学语文课本中唐朝时期莆田诗人胡令能写的一首诗:

( http: / / www.21cnjy.com )

欣赏配图,思考并回答下列问题:

(1)“路人借问”的声音是由路人的声带________而产生的。我们把正在发声的物体叫________,例如________等。21世纪教育网

(2)小儿“遥招手”说明小儿________ (填“听到”或“未听到”)路人的问话,路人的问话是通过________传播的。我们把能够传声的物质叫________,例如________等。如果小儿是聋哑人的话,他________ (填“能”或“不能”)听到路人的问话,这说明听到声音还需要有________。

(3)“怕得鱼惊不应人”这说明________和________都可以传声,相比较之下声音在 中传播得更快些,声音在15℃空气中的传播速度是________。

解:(1)振动;声源;正在发声的乐器 (2)听到;空气;传播 介质;水、金属、木头;不能;良好的听觉器官 (3)空气;水;水;340 m/s

点拨:声是由物体的振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。我们把正在发声的物体叫声源。声音传播需要介质,如空气、水、大地等,真空不能传声。一般声音在固体、液体中传播比在气体中传播得快,相同的介质,温度不同传播声音的速度也不一样;人是靠良好的听觉器官听到声音的。

Ⅳ 考生必试:中考题

1.下列说法中正确的是( ) 21世纪教育网

A.声音是由物体的振动产生的

B.一般是根据歌声的响度来判断歌手是谁

C.声音在空气中传播最快

D.乐器发出的声音都是乐音,不可能是噪声

2.北京奥运会开幕式上声势浩大的“击缶而歌”精彩绝伦,缶声是由于缶面________产生的,然后通过________传播到现场观众耳朵的。

3.有些耳聋病人配有骨导式助听器就能听到声音的原理是________________________ 。

4.两人相距较远说话时,听不到对方的声音,但同样情况下,用自制的土电话就可以听到相互的说话声;耳朵贴在铁轨上能听到远处火车开来的声音而站起来就听不到了。

对此,请你提出一个要研究的问题________________________________ 。

Ⅴ 考生必闯:过关测验题

一、选择题

1. 兰兰做有关声现象的实验时,将一个正在发声的音叉贴近面颊,目的是为了( )

A.感受发声音叉的振动 B.体验发声音叉的温度

C.估算发声音叉的质量 D.判断声音的传播速度

2.下列事例中,能说明“液体可以传播声音”的是( )

A.我们听到雨滴打在雨伞上的“嗒嗒”声

B.我们听到水族馆中水下海豚发出的声音

C.我们听到树枝上小鸟的“唧唧”声

D.人在小溪边听到“哗哗”的流水声

3.“……驻足倾听,隐隐传来‘威风锣鼓’的节奏,渐渐地鼓声、锣声变得雄壮、喧腾起来,汇成一片欢乐的海洋……”对文中“隐隐传来”的理解,不正确的是( )

A.空气可以传声

B.锣鼓声响度很小

C.观察者离声源很远

D.锣鼓声传播速度最小

4.天坛公园的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹。回音壁应用的声学原理是下列说法中的( )

A.声音在空气中的传播

B.声音在墙壁中的传播

C.声音遇到墙壁后被吸收

D.声音遇到墙壁后的反射现象

5.关于声音的传播,下列说法中正确的是( )

A.声音借助介质以波的形式传播

B.声音的传播可以没有介质

C.声音的传播速度一般随介质的不同而不同

D.声音的传播速度与介质无关而只与温度有关

6.为了探究声音产生的原因,小明设计了图1—1—3所示的几个实验。你认为能够完成此探究目的的是( )

( http: / / www.21cnjy.com )

图1—1—3

二、填空题21世纪教育网

7.声波生命探测仪是利用声波传递________的一种救援装备,它可以灵敏地收到物体________时产生的微弱声音,以便尽早营救。

8.“风声、雨声、读书声,声声入耳”是东林书院名联,其中涉及的发声体分别是________ 、雨和________,这些声音是通过________以________的形式传入人耳的。

三、实验题

9.某兴趣小组的甲、乙、丙三位同学合作估测常温下声音在空气中的传播速度。

(1)他们选择了鼓(含鼓槌)做实验,除了这种器材外,至少还需要的实验器材是________和________。21世纪教育网

(2)如图l—1—4所示,甲负责敲鼓、乙负责计时、丙负责听声。实验步骤如下,请你将实验操作步骤D补充完整。

( http: / / www.21cnjy.com )

A.量出200米的直线距离s并做记录;

B.甲同学用力敲一下鼓,乙同学看到敲鼓的同时开始计时;

C.当负责听声的丙同学听到鼓声时立即喊“停”;

D.乙同学________________________________。

E.将测得的时间t记录下来;

F.重复做上述实验两次,计算出三次测量声音速度勘的大小并求出平均值。

(3)请你为他们设计一个测量声音速度的实验记录表格,设计的表格应体现上述实验要求。

(4)请写出造成本实验误差的原因之一:________________________________。

四、课标新型题

10. 小明、小花和小强一起在实验室做了如下几个实验:小明把手放在喉头处,大声讲话,感觉喉头振动了;小花把发声的音叉放在水中激起水花;小强在吊着的大钟下固定一支细小的笔,敲响钟后,把纸在笔尖下迅速拖过,纸上便画出一条来回弯曲的细线。

(1)他们在探究什么问题

(2)分析上面的实验现象,你能得出什么结论

(3)如果由你来设计一个类似的实验,你将怎样设计

参考答案:

Ⅳ.l.A点拨:一般是根据歌声的音色来判断歌手是谁,B错;声音在空气中传播最慢,C错;从环保角度讲,乐器发出的声音不一定都是乐音,可能是噪声,D错。

2.振动;空气点拨:声是由物体的振动产生的,现场观众听到的缶声是通过空气传播的。

3.固体能够传播声音,且传音效果比空气好(只说出固体能够传播声音也可)

点拨:传导性耳聋病人可通过配戴骨导式助听器而听到声音;神经性耳聋病人则不能通过这种方法听到声音。

4.声波在固体中传播的能量损失比在空气中少吗 声音的传播距离与介质有关吗 声音在固体中的传播距离比在空气中传播的远吗 (其他答案只要合理即可)

点拨:本题属开放性题目,要注意根据题目所给信息设问。21世纪教育网

V.一、1.A

2.B

3.D点拨:人耳所能听到的声音的大小与声音的传播速度无关,故本题答案为D。

4.D点拨:天坛公园的回音壁应用的声学原理是“回声”现象,故选项D正确。

5.A、C

6.C、D点拨:解答本题,首先必须明确“声音是由物体的振动产生的”这一知识点,然后对各项中所描述的情形进行分析,得出正确答案。

二、7.信息;振动点拨:物体振动产生声音,声音能传递信息、能量等。

8.空气;人的声带;空气;波

三、9.解;(1)停表;卷尺(2)立即停止计时 (3)实验记录表格如下表:

实验次数 路程s/m 时间t/s 速度/m·S 平均速度面/m·S

(4)计时操作反应误差(或测量路程误差或测量工具误差)

四、l0.解:(1)声音是如何产生的。

(2)一切发声体都在振动。21世纪教育网

(3)在鼓面上放一些纸屑,敲鼓时纸屑在跳动。

点拨:在做探究声音产生的实验时,要用转化法将发声体的振动转化为其他物体的振动,以便观察、分析、比较。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 7 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录