人教版历史2必修第四单元第12课从计划经济到市场经济 课件(共31张PPT)+视频(2份打包)

文档属性

| 名称 | 人教版历史2必修第四单元第12课从计划经济到市场经济 课件(共31张PPT)+视频(2份打包) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-08-20 18:22:02 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第12课

从计划经济到市场经济新时代 新征程站起来富起来强起来第12课

从计划经济到市场经济课程标准

1、了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。一、伟大的历史转折——十一届三中全会1978年12月,中国共产党十一届三中全会在北京召开视点一:生活与收入

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.2亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每天能挣到0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。

——摘自:农业部人民公社管理局相关报表视点二:生产与效益

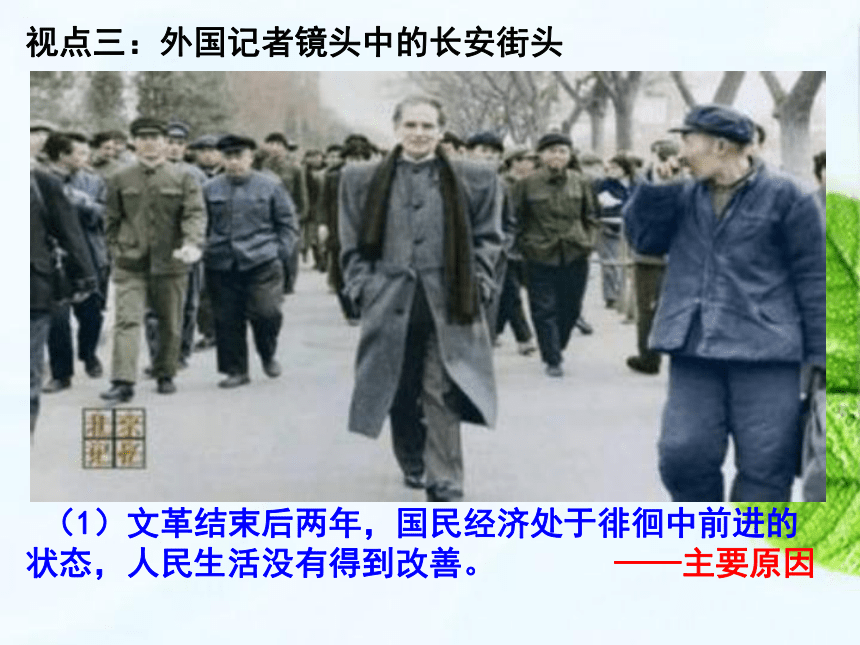

1978年,我国每个职工平均创造的价值只有0.9万元人民币,而美国为6.5万美元,1952年到1983年国家向重工业投资4150亿元,而同期重工业给国家积累的资金只有8152亿元。【印象中国·1978年】 视点三:外国记者镜头中的长安街头 (1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋(2)关于真理标准问题的大讨论。1978年5月11日光明日报发表了

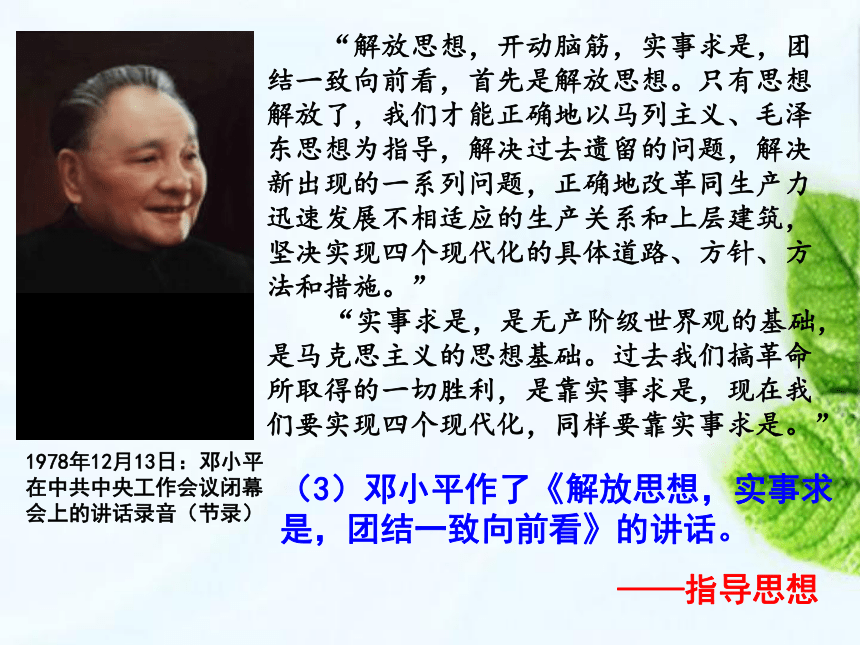

《实践是检验真理的唯一标准》一文——思想基础材料: “解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看,首先是解放思想。只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题,正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑,坚决实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施。”

“实事求是,是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基础。过去我们搞革命所取得的一切胜利,是靠实事求是,现在我们要实现四个现代化,同样要靠实事求是。”1978年12月13日:邓小平在中共中央工作会议闭幕会上的讲话录音(节录)(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想1、背景一、伟大的历史转折——十一届三中全会 (1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因(2)关于真理标准问题的大讨论。——思想基础(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想一、伟大的历史转折——十一届三中全会2、内容思想路线:

政治路线:

经济路线:

组织路线:重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,作出把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,实行改革开放的伟大决策。拨乱反正,平反冤假错案,形成以邓小平为核心的第二代领导集体。3、意义 是新中国历史上的重大转折 ,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。 问题探究1:为什么说十一届三中全会是伟大的转折?重大转折思想路线的转折:“左”倾 实事求是工作中心的转折:阶级斗争 经济建设、改革开放组织路线的转折:拨乱反正,形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体二、 经济体制改革概念解读:经济体制改革 经济体制改革指改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。材料:

计划经济体制对当时集中物力、财力、人力保证重点建设顺利进行,对实行计划控制以加速工业化的发展起到了重要作用。但它的局限性是很明显的。到一五末期,其主要弊端如所有制单一、中央集权过多、企业自主权过小,影响地方和企业的积极性,妨碍经济的发展。

——严立贤《中国由计划经济向社会主义

市场经济过渡的历史过程》【计划经济时代的中国】【问题】根据材料分析计划经济体制在新中国历史上产生了怎样的影响?问题探究2:为什么改革从农村开始?材料一:1978年2月,陈云在一次中央工作会议上说:“我们不能到处紧张,要先把农民这一头安稳下来……摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了。”

材料二:1998年,江泽民在安徽农村考察时指出:“改革从农村开始不是偶然的,是由我国基本国情和当时农村困境决定的……当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大问题,不改革已经没有出路了。1、农业是国民经济的基础;

2、过去对社会主义道路探索的失误在农村的危害大于城市;

3、农村出现改革试验,出现改革势在必行的趋势。【计划经济时代的中国社会现象】农村:头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——人民公社时农村的顺口溜材料一: 当时农村实行的是人民公社体制,一切财产上交公社,统一核算,统一分配。制度的确立,使农民失去了支配自己财产、劳动和产品的权利乃至人身自由。生产什么、生产多少、生产资料由谁供应,直到每月吃多少斤粮食,甚至可不可以进城访友,都一概由政府说。材料二:1、开始——农村经济体制改革生产经营方式:

组织管理方式:二、 经济体制改革(1)原因:(1)(2)(3)(2)内容撤销人民公社,建立乡、镇政府,撤销生产大队,建立村民委员会。实行以家庭承包经营为主要形式的责任制。 知识拓展 家庭联产承包责任制 我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,保证完成每户的全年上缴和公粮,不再伸手向国家要钱要粮;如不成,我们干部坐牢杀头也甘心。大家社员也保证,把我们的小孩养活到十八岁。知识拓展 家庭联产承包责任制主要形式:包产到组、包产到户特点: 实行家庭联产承包责任之后的田家圪崂

金家湾的人看见,田家圪崂那面的人像发了疯似的,起早贪黑,不光把麦田比往年多耕了一遍,还把集体多年荒芜了的地畔地楞全部拿鐝头挖过,将肥土刮在地里。麦田整得像棉花包一样松软,边畔刮得像狗舔得一般干净。哈呀,这些家伙是种地哩还是绣花哩?瞧,所有的秋田不仅除了三遍草,还又多施了一次化肥!

——路遥《平凡的世界》将土地所有权与经营权分离,农民有了生产和分配的自主权① 农民有了生产和分配的自主权。极大调动了农民的生产积极性。

② 全国农业得到大发展,农村开始了历史性的变革。

③ 农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革。1、开始——农村经济体制改革(3)意义(1)原因:(1)(2)(3)(2)内容城市:

材料一:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。【问题】根据两则材料分析阻碍城市经济发展的主要因素是什么?材料二:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但没有横向联系,电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管。冶金部门把铜调到别的地方去,电缆厂需要铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费。本来两个厂发展横向联合,通过签订合同就可以解决,但是不行。【问题】根据两则材料分析阻碍城市经济发展的主要因素是什么?(1)原因:农村经济体制改革的成功,高度集中的计划经济体制使企业失去活力。2、发展——城市经济体制改革中心环节:

管理体制:

所 有 制:

分配制度: 调动了各方面的积极性,企业有了竞争机制,增强了活力,经济得到快速发展,效益显著提高。(3)意义(2)内容增强企业活力,把企业搞活。政企分开、简政放权。变单一的公有制经济为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。按劳分配为主、多种分配方式并存。历史的回音核心内容:农村——实行家庭联产承包责任制

城市——改革国有企业前提:坚持社会主义制度实质:社会主义制度的自我完善和发展认识中国的经济体制改革目的:解放生产力,发展生产力 经济体制改革指改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。目标:建立社会主义市场经济体制材料一: 20世纪80年代末90年代初,国际风云变幻,东欧剧变、苏联解体,社会主义运动遭遇挫折。

材料二: 党的十一届三中全会后,从农村推行家庭联产承包责任制,到企业进行租赁、承包、联合、兼并以及股份制、股份合作制等试点,常常遇到一些思想障碍,甚至误认为寻找公有制的实现形式是搞私有化,走资本主义道路。【问题】材料说明改革遇到了什么阻力?3、深化——建立社会主义市场经济体制(1)背景国内:改革遇到重重阻力。国际:东欧剧变,苏联解体,世界社会主义运动遭遇挫折。③ 确立框架:1993年中共十四届三中全会确立社会主义市场经济体制的基本框架;④ 理论完善:1997年中共十五大进一步完善了社会主义市场经济理论;⑤ 基本建立:21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。(2)建立过程① 理论提出:1992年,邓小平南方谈话,提出要搞好社会主义的市场经济;② 目标确立:1992年10月,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;① 中国成为经济速度增长最快的国家,创造了世界经济增长史上的新奇迹;

② 社会生产力的高速发展,使人民生活发生翻天覆地的变化;

③ 总体上已达到小康水平,并朝着全面建设小康社会的新目标迈进。(3)意义3、深化——建立社会主义市场经济体制1.十一届三中全会后,农村改革和城市经济体制改革的相同点不包括?( )

A.改变单一的管理模式

B.有利于解放生产力

C.分配上克服了平均主义

D. 从根本上改变了所有制形式

2.农村和城市经济体制改革的实质是( )?

A.解放社会生产力 B.增强农村和城市的经济活力

C.推动经济的快速发展 D.社会主义制度的自我完善和发展 DD学以致用本课小结一、十一届三中全会——转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制农村

城市决策目标改革永远在路上课后作业:1.掌握本节课内容,整理笔记

2.完成《学案导学》P40-43

3.预习第13课

从计划经济到市场经济新时代 新征程站起来富起来强起来第12课

从计划经济到市场经济课程标准

1、了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

2、讲述家庭联产承包责任制和国有企业改革的主要内容,认识改革与社会发展的关系。

3、了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。一、伟大的历史转折——十一届三中全会1978年12月,中国共产党十一届三中全会在北京召开视点一:生活与收入

1978年全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.67元,其中2亿农民平均收入低于50元,有1.2亿人每天能挣到0.11元,1.9亿人每天能挣到0.13元,有2.7亿人每天挣0.14元。

——摘自:农业部人民公社管理局相关报表视点二:生产与效益

1978年,我国每个职工平均创造的价值只有0.9万元人民币,而美国为6.5万美元,1952年到1983年国家向重工业投资4150亿元,而同期重工业给国家积累的资金只有8152亿元。【印象中国·1978年】 视点三:外国记者镜头中的长安街头 (1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席作出的指示,我们都始终不渝地遵循。

——华国锋(2)关于真理标准问题的大讨论。1978年5月11日光明日报发表了

《实践是检验真理的唯一标准》一文——思想基础材料: “解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看,首先是解放思想。只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题,正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑,坚决实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施。”

“实事求是,是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基础。过去我们搞革命所取得的一切胜利,是靠实事求是,现在我们要实现四个现代化,同样要靠实事求是。”1978年12月13日:邓小平在中共中央工作会议闭幕会上的讲话录音(节录)(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想1、背景一、伟大的历史转折——十一届三中全会 (1)文革结束后两年,国民经济处于徘徊中前进的状态,人民生活没有得到改善。 ——主要原因(2)关于真理标准问题的大讨论。——思想基础(3)邓小平作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。

——指导思想一、伟大的历史转折——十一届三中全会2、内容思想路线:

政治路线:

经济路线:

组织路线:重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,作出把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心,实行改革开放的伟大决策。拨乱反正,平反冤假错案,形成以邓小平为核心的第二代领导集体。3、意义 是新中国历史上的重大转折 ,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。 问题探究1:为什么说十一届三中全会是伟大的转折?重大转折思想路线的转折:“左”倾 实事求是工作中心的转折:阶级斗争 经济建设、改革开放组织路线的转折:拨乱反正,形成了以邓小平为核心的党的第二代领导集体二、 经济体制改革概念解读:经济体制改革 经济体制改革指改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。材料:

计划经济体制对当时集中物力、财力、人力保证重点建设顺利进行,对实行计划控制以加速工业化的发展起到了重要作用。但它的局限性是很明显的。到一五末期,其主要弊端如所有制单一、中央集权过多、企业自主权过小,影响地方和企业的积极性,妨碍经济的发展。

——严立贤《中国由计划经济向社会主义

市场经济过渡的历史过程》【计划经济时代的中国】【问题】根据材料分析计划经济体制在新中国历史上产生了怎样的影响?问题探究2:为什么改革从农村开始?材料一:1978年2月,陈云在一次中央工作会议上说:“我们不能到处紧张,要先把农民这一头安稳下来……摆稳这一头,就是摆稳了大多数,七亿多人口稳定了,天下就大定了。”

材料二:1998年,江泽民在安徽农村考察时指出:“改革从农村开始不是偶然的,是由我国基本国情和当时农村困境决定的……当时有二亿五千万人吃不饱肚子,吃饭问题成为最紧迫的大问题,不改革已经没有出路了。1、农业是国民经济的基础;

2、过去对社会主义道路探索的失误在农村的危害大于城市;

3、农村出现改革试验,出现改革势在必行的趋势。【计划经济时代的中国社会现象】农村:头遍哨子不买帐,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——人民公社时农村的顺口溜材料一: 当时农村实行的是人民公社体制,一切财产上交公社,统一核算,统一分配。制度的确立,使农民失去了支配自己财产、劳动和产品的权利乃至人身自由。生产什么、生产多少、生产资料由谁供应,直到每月吃多少斤粮食,甚至可不可以进城访友,都一概由政府说。材料二:1、开始——农村经济体制改革生产经营方式:

组织管理方式:二、 经济体制改革(1)原因:(1)(2)(3)(2)内容撤销人民公社,建立乡、镇政府,撤销生产大队,建立村民委员会。实行以家庭承包经营为主要形式的责任制。 知识拓展 家庭联产承包责任制 我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,保证完成每户的全年上缴和公粮,不再伸手向国家要钱要粮;如不成,我们干部坐牢杀头也甘心。大家社员也保证,把我们的小孩养活到十八岁。知识拓展 家庭联产承包责任制主要形式:包产到组、包产到户特点: 实行家庭联产承包责任之后的田家圪崂

金家湾的人看见,田家圪崂那面的人像发了疯似的,起早贪黑,不光把麦田比往年多耕了一遍,还把集体多年荒芜了的地畔地楞全部拿鐝头挖过,将肥土刮在地里。麦田整得像棉花包一样松软,边畔刮得像狗舔得一般干净。哈呀,这些家伙是种地哩还是绣花哩?瞧,所有的秋田不仅除了三遍草,还又多施了一次化肥!

——路遥《平凡的世界》将土地所有权与经营权分离,农民有了生产和分配的自主权① 农民有了生产和分配的自主权。极大调动了农民的生产积极性。

② 全国农业得到大发展,农村开始了历史性的变革。

③ 农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革。1、开始——农村经济体制改革(3)意义(1)原因:(1)(2)(3)(2)内容城市:

材料一:在1956年,上海的天气很热,企业为了不影响生产,采取降温的措施,当时的降温措施比较简单,主要是风扇、鼓风机,但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。【问题】根据两则材料分析阻碍城市经济发展的主要因素是什么?材料二:沈阳有两个厂,一个是铜厂,一个是电缆厂,这两个厂一墙之隔,但没有横向联系,电缆厂归机械部门管,铜厂归冶金部门管。冶金部门把铜调到别的地方去,电缆厂需要铜又要从云南等地调进,造成了运输上的大量浪费,时间上的浪费。本来两个厂发展横向联合,通过签订合同就可以解决,但是不行。【问题】根据两则材料分析阻碍城市经济发展的主要因素是什么?(1)原因:农村经济体制改革的成功,高度集中的计划经济体制使企业失去活力。2、发展——城市经济体制改革中心环节:

管理体制:

所 有 制:

分配制度: 调动了各方面的积极性,企业有了竞争机制,增强了活力,经济得到快速发展,效益显著提高。(3)意义(2)内容增强企业活力,把企业搞活。政企分开、简政放权。变单一的公有制经济为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。按劳分配为主、多种分配方式并存。历史的回音核心内容:农村——实行家庭联产承包责任制

城市——改革国有企业前提:坚持社会主义制度实质:社会主义制度的自我完善和发展认识中国的经济体制改革目的:解放生产力,发展生产力 经济体制改革指改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。目标:建立社会主义市场经济体制材料一: 20世纪80年代末90年代初,国际风云变幻,东欧剧变、苏联解体,社会主义运动遭遇挫折。

材料二: 党的十一届三中全会后,从农村推行家庭联产承包责任制,到企业进行租赁、承包、联合、兼并以及股份制、股份合作制等试点,常常遇到一些思想障碍,甚至误认为寻找公有制的实现形式是搞私有化,走资本主义道路。【问题】材料说明改革遇到了什么阻力?3、深化——建立社会主义市场经济体制(1)背景国内:改革遇到重重阻力。国际:东欧剧变,苏联解体,世界社会主义运动遭遇挫折。③ 确立框架:1993年中共十四届三中全会确立社会主义市场经济体制的基本框架;④ 理论完善:1997年中共十五大进一步完善了社会主义市场经济理论;⑤ 基本建立:21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。(2)建立过程① 理论提出:1992年,邓小平南方谈话,提出要搞好社会主义的市场经济;② 目标确立:1992年10月,中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;① 中国成为经济速度增长最快的国家,创造了世界经济增长史上的新奇迹;

② 社会生产力的高速发展,使人民生活发生翻天覆地的变化;

③ 总体上已达到小康水平,并朝着全面建设小康社会的新目标迈进。(3)意义3、深化——建立社会主义市场经济体制1.十一届三中全会后,农村改革和城市经济体制改革的相同点不包括?( )

A.改变单一的管理模式

B.有利于解放生产力

C.分配上克服了平均主义

D. 从根本上改变了所有制形式

2.农村和城市经济体制改革的实质是( )?

A.解放社会生产力 B.增强农村和城市的经济活力

C.推动经济的快速发展 D.社会主义制度的自我完善和发展 DD学以致用本课小结一、十一届三中全会——转折

二、经济体制改革

三、社会主义市场经济体制农村

城市决策目标改革永远在路上课后作业:1.掌握本节课内容,整理笔记

2.完成《学案导学》P40-43

3.预习第13课

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势