《登高》 课件(36张)

图片预览

文档简介

课件36张PPT。登高杜甫 写作背景 这首诗是杜甫大历二年(767年)在夔州所作。写这首诗的时候,安史之乱已经结束四年了,但藩镇势力又乘隙而起,相互争夺地盘,社会动乱,民不聊生。在这种形势下,杜甫只能继续漂泊,许多的因素造成了他的郁闷,有时代的苦难、家道的艰辛,有个人的多病、未酬的壮志,以及好友李白、高适、严武的相继辞世。为了排遣郁闷,他抱病登台,但反而是愁上加愁,更增添了新的悲哀。?

安史之乱,是唐由盛转衰的标志,也是唐文学的转折点。残酷的战争、苦难的环境磨炼了一批文人,杜甫就是当时为国家、人民的哀乐而歌唱的诗人代表。也正因此,他的作品被称为“诗史”。杜甫生于712年,这首诗是他55岁时所作,三年之后他病逝。杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。原籍襄阳,迁居巩县。杜审言之孙。开元后期,举进士不第,漫游各地,寓居长安近十年。及安禄山兵陷长安,乃逃至凤翔,谒见肃宗,官至左拾遗。后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。一度任剑南节度参军,检校工部员外郎,世称杜工部。其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。杜甫的诗风:沉郁、顿挫。代表作:《三吏》、《三别》、《茅屋为秋风所破歌》、《秋兴》等诗,皆为人传诵。 有《杜工部集》。走近杜甫1、读书和壮游时期 (712—746,35岁前)

杜甫过着“裘马清狂”的浪漫生活。曾先后漫游吴越和齐赵一带。其间赴洛阳考进士失败。天宝三年,在洛阳与李白结为挚友。(涉世不深) 2、困守长安时期(746—755,35—44岁)

杜甫困守长安,穷困潦倒。他不断投献权贵,以求仕进,但均无结果。直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。仕途的失意困顿和生活的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,使他逐渐成为一个忧国忧民的诗人。创作发生了深刻、巨大的变化。(忧国忧民) 杜甫生平3、陷贼和为官时期(756—759,45—48岁)

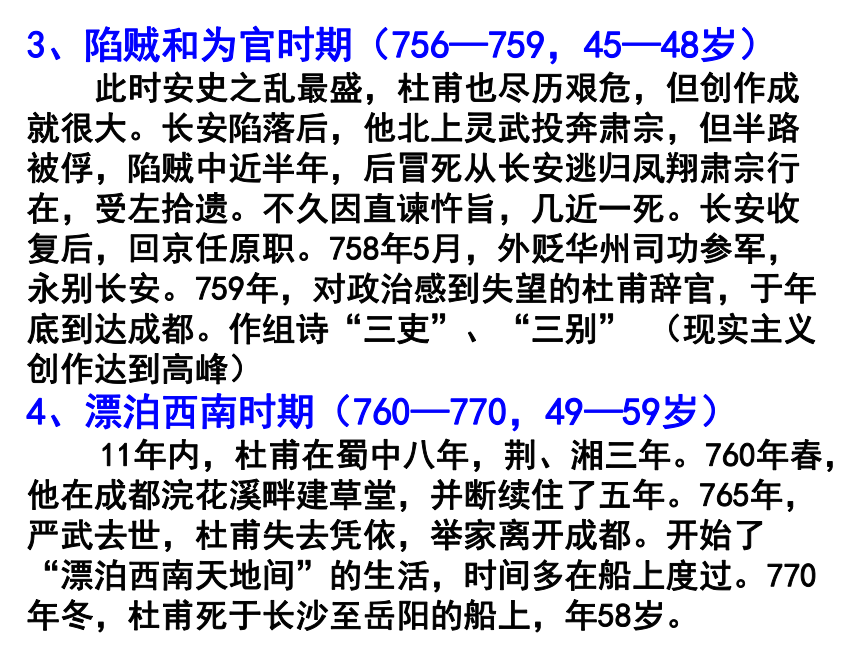

此时安史之乱最盛,杜甫也尽历艰危,但创作成就很大。长安陷落后,他北上灵武投奔肃宗,但半路被俘,陷贼中近半年,后冒死从长安逃归凤翔肃宗行在,受左拾遗。不久因直谏忤旨,几近一死。长安收复后,回京任原职。758年5月,外贬华州司功参军,永别长安。759年,对政治感到失望的杜甫辞官,于年底到达成都。作组诗“三吏”、“三别” (现实主义创作达到高峰) 4、漂泊西南时期(760—770,49—59岁)

11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。 一、初读感知 登高 杜甫

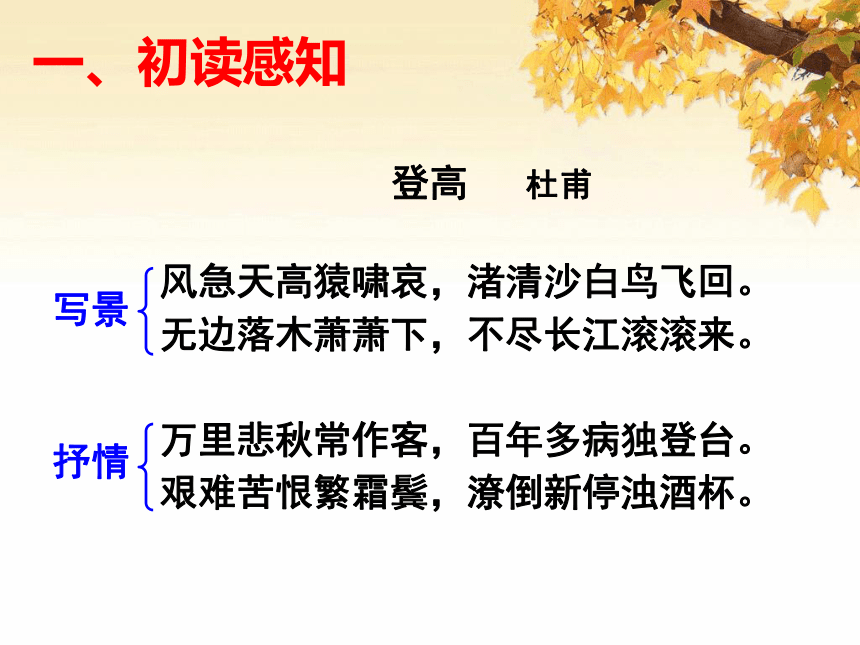

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。写景抒情二、研读赏鉴方法提示:

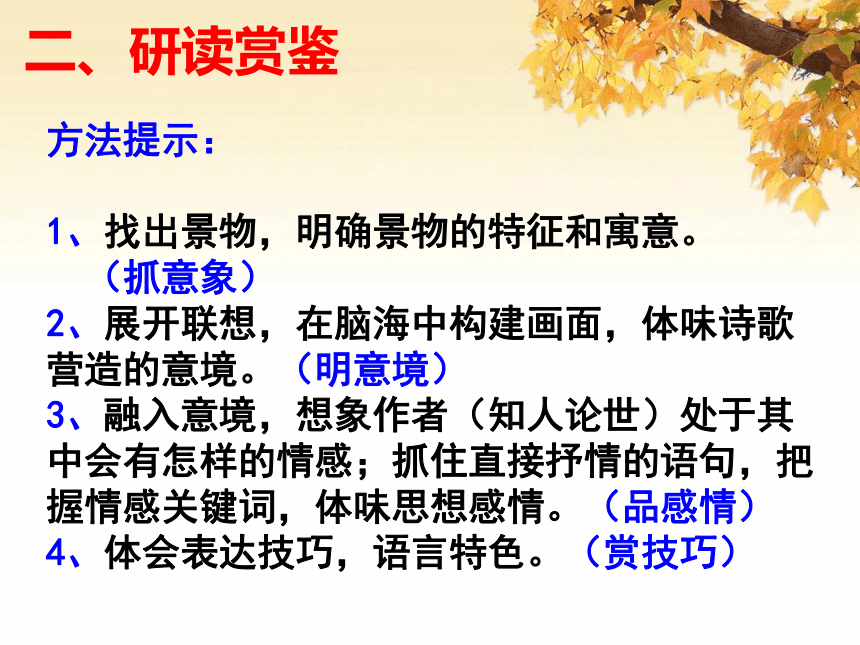

1、找出景物,明确景物的特征和寓意。

(抓意象)

2、展开联想,在脑海中构建画面,体味诗歌营造的意境。(明意境)

3、融入意境,想象作者(知人论世)处于其中会有怎样的情感;抓住直接抒情的语句,把握情感关键词,体味思想感情。(品感情)

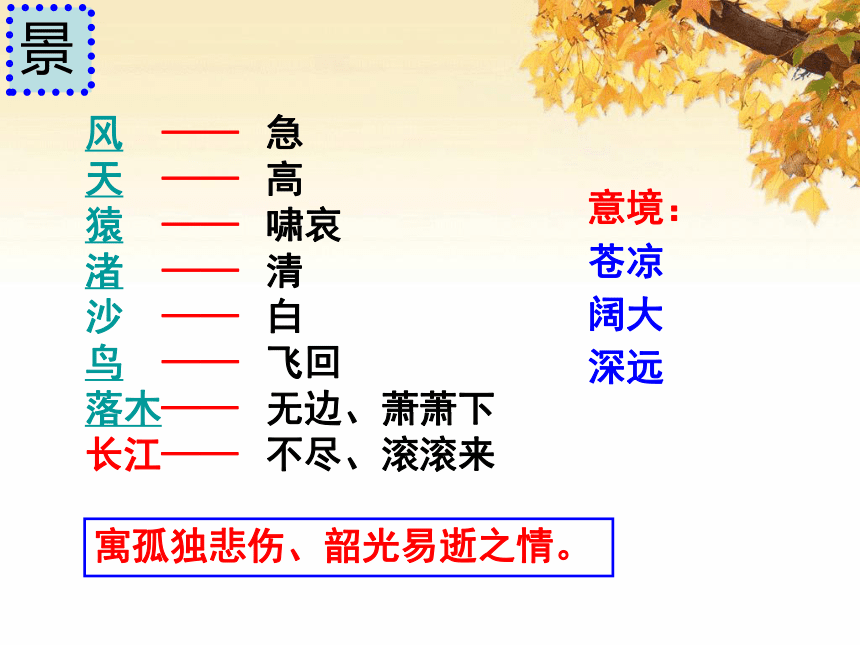

4、体会表达技巧,语言特色。(赏技巧)风 ——

天 ——

猿 ——

渚 ——

沙 ——

鸟 ——

落木——

长江—— 急

高

啸哀

清

白

飞回

无边、萧萧下

不尽、滚滚来意境:

苍凉

阔大

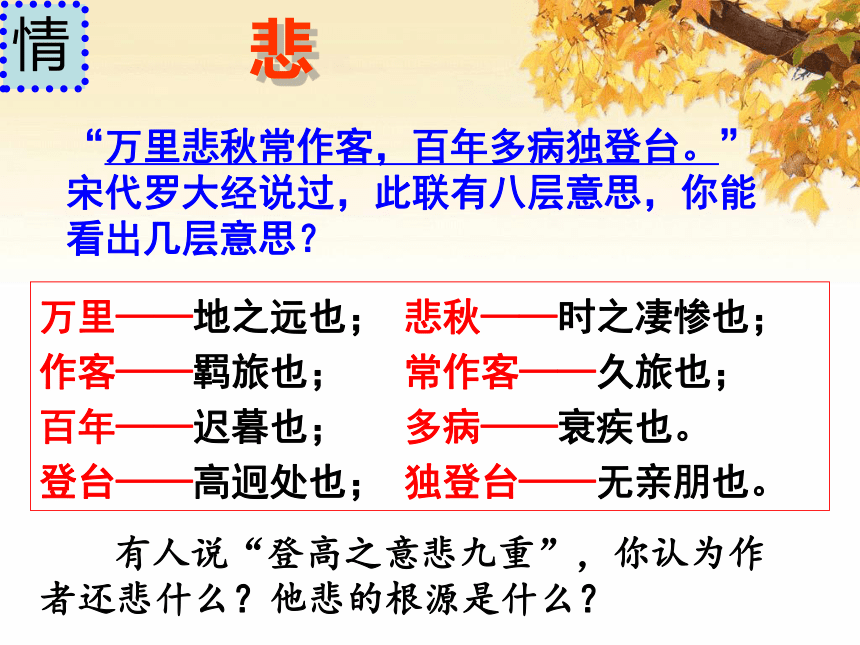

深远寓孤独悲伤、韶光易逝之情。景情悲“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 宋代罗大经说过,此联有八层意思,你能看出几层意思?万里——地之远也; 悲秋——时之凄惨也;

作客——羁旅也; 常作客——久旅也;

百年——迟暮也; 多病——衰疾也。

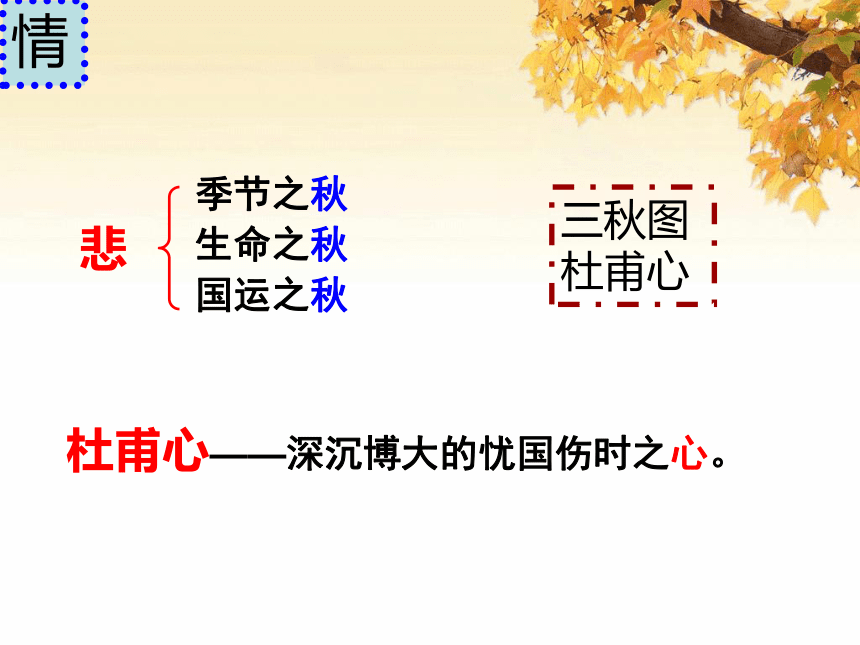

登台——高迥处也; 独登台——无亲朋也。 有人说“登高之意悲九重”,你认为作者还悲什么?他悲的根源是什么?情悲季节之秋

生命之秋

国运之秋杜甫心——深沉博大的忧国伤时之心。 三秋图

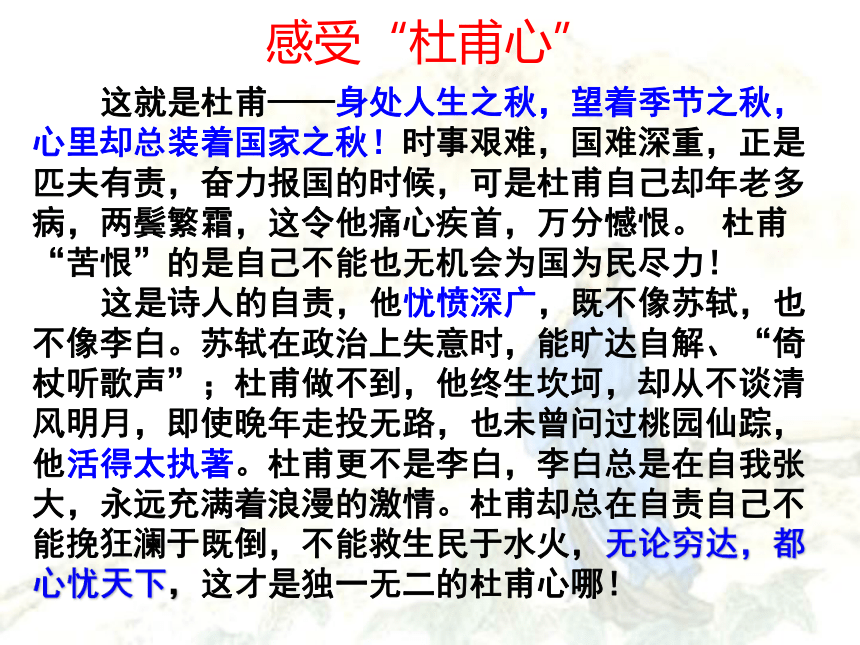

杜甫心 这就是杜甫——身处人生之秋,望着季节之秋,心里却总装着国家之秋!时事艰难,国难深重,正是匹夫有责,奋力报国的时候,可是杜甫自己却年老多病,两鬓繁霜,这令他痛心疾首,万分憾恨。 杜甫“苦恨”的是自己不能也无机会为国为民尽力!

这是诗人的自责,他忧愤深广,既不像苏轼,也不像李白。苏轼在政治上失意时,能旷达自解、“倚杖听歌声”;杜甫做不到,他终生坎坷,却从不谈清风明月,即使晚年走投无路,也未曾问过桃园仙踪,他活得太执著。杜甫更不是李白,李白总是在自我张大,永远充满着浪漫的激情。杜甫却总在自责自己不能挽狂澜于既倒,不能救生民于水火,无论穷达,都心忧天下,这才是独一无二的杜甫心哪! 感受“杜甫心” 明代胡应麟称本诗为“古今七言律第一”,你认为本诗的成功之处在哪里?你最喜欢哪一句(联)?读读,评评:对仗工整

情景交融名句欣赏:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 诗人登高仰望,只见无边无际的林木落叶萧萧而下,滚滚而来的长江奔流不息。气象雄浑、寥阔而又肃杀、凋零。在写景的同时,也深沉地抒发了自己的情怀,情景交融。

“无边”、“不尽”,使“萧萧”、“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。

全联对仗工整,气韵流畅,加上“萧萧”“滚滚”两组叠字的对用,读来音调铿锵,气势奔放,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”,实非过誉。 望岳

杜甫

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。 泰山比较阅读: 《望岳》是现存杜诗中年代最早的一首。诗人到了泰山脚下,但并未登山,故题作《望岳》。

该诗描绘泰山雄伟磅礴的气象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。极富哲理性。

诗篇气魄宏伟,笔力囊括,造语挺拔,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华。清人浦起龙说:“杜子心胸气魄,于斯可观。取为压卷,屹然作镇。”(《读杜心解》)关于《望岳》风—急秋风吹面,彻骨生寒。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?吹面不寒杨柳风

暖风熏得游人醉凄冷天—高天高地迥,觉宇宙之无穷。渺小、孤单猿—啸哀巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

巴水天边路,啼猿伤客情。

杜鹃啼血猿哀鸣。悲凉渚—清

沙—白清、白——冷色调凄清鸟—飞回鹰击长空,鱼翔浅底。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。徘徊、孤独落木—无边、萧萧下见叶落而知岁之将暮。

一叶落而知天下秋。

生命短暂长江—不尽、滚滚来逝者如斯夫,不舍昼夜。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。 韶光易逝 探究一、本诗中,一、二联写登高俯仰所见所闻,出现哪些意象?渲染了秋江景物的什么特点?表达了作者什么样的情感?运用了什么手法?参考答案:

迅疾的秋风,高远的天空,哀鸣的猿啼,孤零冷落的小岛, 水落而出的白沙,低飞盘旋的小鸟,无边的落木、滚滚的长江。这些都是三峡秋季的典型景物,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且渲染了秋江景物的雄浑高远又肃杀凄凉。从而表现了作者悲凉的情感。?运用了借景抒情的手法。 探究二、“片言可以明百意”“外形凝炼,而内蕴深永”都是说诗歌语言含蓄蕴藉的特点。宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”14字含有八层意思,你能读出几层意思来?试作具体分析。 探究3:尾联中“艰难”“潦倒”二词形容的是国家还是个人?这一联表现了作者怎样的思想境界?情悲“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 宋代罗大经说过,此联有八层意思,你能看出几层意思?万里——地之远也; 悲秋——时之凄惨也;

作客——羁旅也; 常作客——久旅也;

百年——齿暮也; 多病——衰疾也。

登台——高迥处也; 独登台——无亲朋也。 有人说“登高之意悲九重”,你认为作者还悲什么?他悲的根源是什么?情悲季节之秋

生命之秋

国运之秋杜甫心——深沉博大的忧国伤时之心。 三秋图

杜甫心 参考答案:既是国家,也是个人。客观上,“国破”与“家亡” 是因果关系;主观上,诗人一直忧国忧民,为国家破 亡忧心如焚,当然也忧身,因为杜甫此时已经是“百 年”(晚年),且浑身是病。 古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其 身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境 界之高,不愧被称为“诗圣”。表现了现实主义诗人 杜甫忧国忧民、兼济天下的刚烈情怀。 课后拓展训练单

一、基础巩固题

1、从全诗看,前两联写的是 雄浑高远 、 肃杀凄凉 的秋景,后两联抒发的是

长年飘泊、老病孤愁的悲伤之情,这种写法是 借景抒情 。

2、杜甫的《登高》中的“? 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回?”两句经过诗人的艺术加工,十 四个字,字字精当,无一虚设,用字遣词,“尽谢斧凿”,达到了奇妙难名的境界。

3、《登高》中体现本诗歌主旨的诗句是

“??艰难苦恨繁霜鬓?????,???潦倒新停浊酒杯????”。4.下面是对杜甫的《登高》的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人开篇用十分凝炼的语言,描写了富有特征的六种景物,使形态、声音、色彩一一得到了表现。

B.颔联采用了拟人衬托的手法,借“落木”、“长江”喟叹生命短暂,而时间无穷。

C.颈联的“万里”“百年”与颔联的“无边”“不尽”有相互呼应的作用。

D.结尾的两句分承“作客”和“多病”。诗人一生颠沛流离,坎坎坷坷。这里既有国家的艰难,又有个人的苦难,含蕴丰厚。

参考答案:B 无拟人手法5.对《登高》这首诗的表现手法赏析不恰当的一项是:( )

A.一、二句着重描写了眼前景物,绘形、绘声、绘色、绘态,渲染了秋景的特点。

B.三、四句透过沉郁悲凉的对偶句,显示了出神入化的笔力,确有“百川东注”的磅礴气势。

C.五、六句重在表现情感,从时间方面着笔,由眼前写到未来凄凉晚景,充满了伤感之情。

D.这首七律诗八句皆对仗,流畅自然,一气呵成,堪称“古今七言律诗之冠”。

答案:C 不是未来凄凉晚景6.“宽心应是酒,遣兴莫过诗。”老杜以诗酒为生涯,写过许多与酒有关的词句,请指出下列诗句与例句感情不相同的一项( )

A.重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。

B.酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

C.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

D.艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

答案:C 畅快之情二、能力提升题

葛溪驿?

王安石

缺月昏昏漏未央,一灯明灭照秋床。

病身最觉风露早,归梦不知山水长。

坐感岁时歌慷慨,起看天地色凄凉。

鸣蟀更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄。

(l)本诗首联描绘了一幅画面,请为这幅画面拟一个标题。(2分)

?驿站秋夜难眠图

(2)诗人的心绪集中体现在“乱”字上,全诗是怎样表现的?请简要赏析。(6分)(l)驿站秋夜难眠图

(2)参考答案:本诗以“乱”为诗眼,情景交融,抒写了诗人的家国之思。??

首联借残月、滴漏、昏暗的灯光暗写诗人心烦意乱。颔联直写身体之病、羁旅之困、怀乡之愁,点明“乱”的部分原因,为进一步写“乱”蓄势。颈联转写忧国之思,以天地凄凉的色彩加以烘托,使烦乱的心情更推进一层。尾联用衬托手法,借疏桐蝉鸣将诗人的烦乱渲染到极致。

安史之乱,是唐由盛转衰的标志,也是唐文学的转折点。残酷的战争、苦难的环境磨炼了一批文人,杜甫就是当时为国家、人民的哀乐而歌唱的诗人代表。也正因此,他的作品被称为“诗史”。杜甫生于712年,这首诗是他55岁时所作,三年之后他病逝。杜甫(712—770),字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。原籍襄阳,迁居巩县。杜审言之孙。开元后期,举进士不第,漫游各地,寓居长安近十年。及安禄山兵陷长安,乃逃至凤翔,谒见肃宗,官至左拾遗。后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。一度任剑南节度参军,检校工部员外郎,世称杜工部。其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,被称为“诗史”。杜甫的诗风:沉郁、顿挫。代表作:《三吏》、《三别》、《茅屋为秋风所破歌》、《秋兴》等诗,皆为人传诵。 有《杜工部集》。走近杜甫1、读书和壮游时期 (712—746,35岁前)

杜甫过着“裘马清狂”的浪漫生活。曾先后漫游吴越和齐赵一带。其间赴洛阳考进士失败。天宝三年,在洛阳与李白结为挚友。(涉世不深) 2、困守长安时期(746—755,35—44岁)

杜甫困守长安,穷困潦倒。他不断投献权贵,以求仕进,但均无结果。直到天宝十四年十月,安史之乱前一个月,才得到小小的参军之职。仕途的失意困顿和生活的饥寒交迫使他比较客观地认识到了统治者的腐败和人民的苦难,使他逐渐成为一个忧国忧民的诗人。创作发生了深刻、巨大的变化。(忧国忧民) 杜甫生平3、陷贼和为官时期(756—759,45—48岁)

此时安史之乱最盛,杜甫也尽历艰危,但创作成就很大。长安陷落后,他北上灵武投奔肃宗,但半路被俘,陷贼中近半年,后冒死从长安逃归凤翔肃宗行在,受左拾遗。不久因直谏忤旨,几近一死。长安收复后,回京任原职。758年5月,外贬华州司功参军,永别长安。759年,对政治感到失望的杜甫辞官,于年底到达成都。作组诗“三吏”、“三别” (现实主义创作达到高峰) 4、漂泊西南时期(760—770,49—59岁)

11年内,杜甫在蜀中八年,荆、湘三年。760年春,他在成都浣花溪畔建草堂,并断续住了五年。765年,严武去世,杜甫失去凭依,举家离开成都。开始了“漂泊西南天地间”的生活,时间多在船上度过。770年冬,杜甫死于长沙至岳阳的船上,年58岁。 一、初读感知 登高 杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。写景抒情二、研读赏鉴方法提示:

1、找出景物,明确景物的特征和寓意。

(抓意象)

2、展开联想,在脑海中构建画面,体味诗歌营造的意境。(明意境)

3、融入意境,想象作者(知人论世)处于其中会有怎样的情感;抓住直接抒情的语句,把握情感关键词,体味思想感情。(品感情)

4、体会表达技巧,语言特色。(赏技巧)风 ——

天 ——

猿 ——

渚 ——

沙 ——

鸟 ——

落木——

长江—— 急

高

啸哀

清

白

飞回

无边、萧萧下

不尽、滚滚来意境:

苍凉

阔大

深远寓孤独悲伤、韶光易逝之情。景情悲“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 宋代罗大经说过,此联有八层意思,你能看出几层意思?万里——地之远也; 悲秋——时之凄惨也;

作客——羁旅也; 常作客——久旅也;

百年——迟暮也; 多病——衰疾也。

登台——高迥处也; 独登台——无亲朋也。 有人说“登高之意悲九重”,你认为作者还悲什么?他悲的根源是什么?情悲季节之秋

生命之秋

国运之秋杜甫心——深沉博大的忧国伤时之心。 三秋图

杜甫心 这就是杜甫——身处人生之秋,望着季节之秋,心里却总装着国家之秋!时事艰难,国难深重,正是匹夫有责,奋力报国的时候,可是杜甫自己却年老多病,两鬓繁霜,这令他痛心疾首,万分憾恨。 杜甫“苦恨”的是自己不能也无机会为国为民尽力!

这是诗人的自责,他忧愤深广,既不像苏轼,也不像李白。苏轼在政治上失意时,能旷达自解、“倚杖听歌声”;杜甫做不到,他终生坎坷,却从不谈清风明月,即使晚年走投无路,也未曾问过桃园仙踪,他活得太执著。杜甫更不是李白,李白总是在自我张大,永远充满着浪漫的激情。杜甫却总在自责自己不能挽狂澜于既倒,不能救生民于水火,无论穷达,都心忧天下,这才是独一无二的杜甫心哪! 感受“杜甫心” 明代胡应麟称本诗为“古今七言律第一”,你认为本诗的成功之处在哪里?你最喜欢哪一句(联)?读读,评评:对仗工整

情景交融名句欣赏:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 诗人登高仰望,只见无边无际的林木落叶萧萧而下,滚滚而来的长江奔流不息。气象雄浑、寥阔而又肃杀、凋零。在写景的同时,也深沉地抒发了自己的情怀,情景交融。

“无边”、“不尽”,使“萧萧”、“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感怆。

全联对仗工整,气韵流畅,加上“萧萧”“滚滚”两组叠字的对用,读来音调铿锵,气势奔放,前人把它誉为“古今独步”的“句中化境”,实非过誉。 望岳

杜甫

岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。 泰山比较阅读: 《望岳》是现存杜诗中年代最早的一首。诗人到了泰山脚下,但并未登山,故题作《望岳》。

该诗描绘泰山雄伟磅礴的气象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。极富哲理性。

诗篇气魄宏伟,笔力囊括,造语挺拔,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华。清人浦起龙说:“杜子心胸气魄,于斯可观。取为压卷,屹然作镇。”(《读杜心解》)关于《望岳》风—急秋风吹面,彻骨生寒。

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?吹面不寒杨柳风

暖风熏得游人醉凄冷天—高天高地迥,觉宇宙之无穷。渺小、孤单猿—啸哀巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

巴水天边路,啼猿伤客情。

杜鹃啼血猿哀鸣。悲凉渚—清

沙—白清、白——冷色调凄清鸟—飞回鹰击长空,鱼翔浅底。

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。徘徊、孤独落木—无边、萧萧下见叶落而知岁之将暮。

一叶落而知天下秋。

生命短暂长江—不尽、滚滚来逝者如斯夫,不舍昼夜。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。 韶光易逝 探究一、本诗中,一、二联写登高俯仰所见所闻,出现哪些意象?渲染了秋江景物的什么特点?表达了作者什么样的情感?运用了什么手法?参考答案:

迅疾的秋风,高远的天空,哀鸣的猿啼,孤零冷落的小岛, 水落而出的白沙,低飞盘旋的小鸟,无边的落木、滚滚的长江。这些都是三峡秋季的典型景物,不但形象鲜明,使人读了如临其境,而且渲染了秋江景物的雄浑高远又肃杀凄凉。从而表现了作者悲凉的情感。?运用了借景抒情的手法。 探究二、“片言可以明百意”“外形凝炼,而内蕴深永”都是说诗歌语言含蓄蕴藉的特点。宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”14字含有八层意思,你能读出几层意思来?试作具体分析。 探究3:尾联中“艰难”“潦倒”二词形容的是国家还是个人?这一联表现了作者怎样的思想境界?情悲“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 宋代罗大经说过,此联有八层意思,你能看出几层意思?万里——地之远也; 悲秋——时之凄惨也;

作客——羁旅也; 常作客——久旅也;

百年——齿暮也; 多病——衰疾也。

登台——高迥处也; 独登台——无亲朋也。 有人说“登高之意悲九重”,你认为作者还悲什么?他悲的根源是什么?情悲季节之秋

生命之秋

国运之秋杜甫心——深沉博大的忧国伤时之心。 三秋图

杜甫心 参考答案:既是国家,也是个人。客观上,“国破”与“家亡” 是因果关系;主观上,诗人一直忧国忧民,为国家破 亡忧心如焚,当然也忧身,因为杜甫此时已经是“百 年”(晚年),且浑身是病。 古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其 身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境 界之高,不愧被称为“诗圣”。表现了现实主义诗人 杜甫忧国忧民、兼济天下的刚烈情怀。 课后拓展训练单

一、基础巩固题

1、从全诗看,前两联写的是 雄浑高远 、 肃杀凄凉 的秋景,后两联抒发的是

长年飘泊、老病孤愁的悲伤之情,这种写法是 借景抒情 。

2、杜甫的《登高》中的“? 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回?”两句经过诗人的艺术加工,十 四个字,字字精当,无一虚设,用字遣词,“尽谢斧凿”,达到了奇妙难名的境界。

3、《登高》中体现本诗歌主旨的诗句是

“??艰难苦恨繁霜鬓?????,???潦倒新停浊酒杯????”。4.下面是对杜甫的《登高》的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人开篇用十分凝炼的语言,描写了富有特征的六种景物,使形态、声音、色彩一一得到了表现。

B.颔联采用了拟人衬托的手法,借“落木”、“长江”喟叹生命短暂,而时间无穷。

C.颈联的“万里”“百年”与颔联的“无边”“不尽”有相互呼应的作用。

D.结尾的两句分承“作客”和“多病”。诗人一生颠沛流离,坎坎坷坷。这里既有国家的艰难,又有个人的苦难,含蕴丰厚。

参考答案:B 无拟人手法5.对《登高》这首诗的表现手法赏析不恰当的一项是:( )

A.一、二句着重描写了眼前景物,绘形、绘声、绘色、绘态,渲染了秋景的特点。

B.三、四句透过沉郁悲凉的对偶句,显示了出神入化的笔力,确有“百川东注”的磅礴气势。

C.五、六句重在表现情感,从时间方面着笔,由眼前写到未来凄凉晚景,充满了伤感之情。

D.这首七律诗八句皆对仗,流畅自然,一气呵成,堪称“古今七言律诗之冠”。

答案:C 不是未来凄凉晚景6.“宽心应是酒,遣兴莫过诗。”老杜以诗酒为生涯,写过许多与酒有关的词句,请指出下列诗句与例句感情不相同的一项( )

A.重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。

B.酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

C.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

D.艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

答案:C 畅快之情二、能力提升题

葛溪驿?

王安石

缺月昏昏漏未央,一灯明灭照秋床。

病身最觉风露早,归梦不知山水长。

坐感岁时歌慷慨,起看天地色凄凉。

鸣蟀更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄。

(l)本诗首联描绘了一幅画面,请为这幅画面拟一个标题。(2分)

?驿站秋夜难眠图

(2)诗人的心绪集中体现在“乱”字上,全诗是怎样表现的?请简要赏析。(6分)(l)驿站秋夜难眠图

(2)参考答案:本诗以“乱”为诗眼,情景交融,抒写了诗人的家国之思。??

首联借残月、滴漏、昏暗的灯光暗写诗人心烦意乱。颔联直写身体之病、羁旅之困、怀乡之愁,点明“乱”的部分原因,为进一步写“乱”蓄势。颈联转写忧国之思,以天地凄凉的色彩加以烘托,使烦乱的心情更推进一层。尾联用衬托手法,借疏桐蝉鸣将诗人的烦乱渲染到极致。