第15课 诗人谈诗 教学课件

图片预览

文档简介

课件30张PPT。文学评论诗人谈诗15 “诗”这样一个字眼,对于同学们来说不陌生,你们是背着“鹅、鹅、鹅”渐渐长大的,是唱着“谁知盘中餐”慢慢懂事的。但新诗,而新诗的理解,是要结合时代背景去深入体会,才能理解的。今天,我们就带着这个问题走近曾卓,理解他独到的品诗感受,掌握他独特的品诗方法。

3. 对两位诗人的作品有自己的感受和见解。 1. 能自主赏读说出作者抒发的感情。 能理解诗文蕴涵的内涵及意境。

(重点)(重点)(难点) 曾卓(1922~2002):原名曾庆冠,原籍湖北黄陂,生

于湖北武汉。诗集《老水手的歌》获全国第二届优秀新诗诗集奖,散文集《听笛人手记》获新时期全国优秀散文(集)奖,还诗论集《诗人的两翼》等。

鲁藜(1914~1999):原名许徒弟,福建同安人。“七

月派”重要诗人。著有诗集《醒来的时候》《时间的歌》

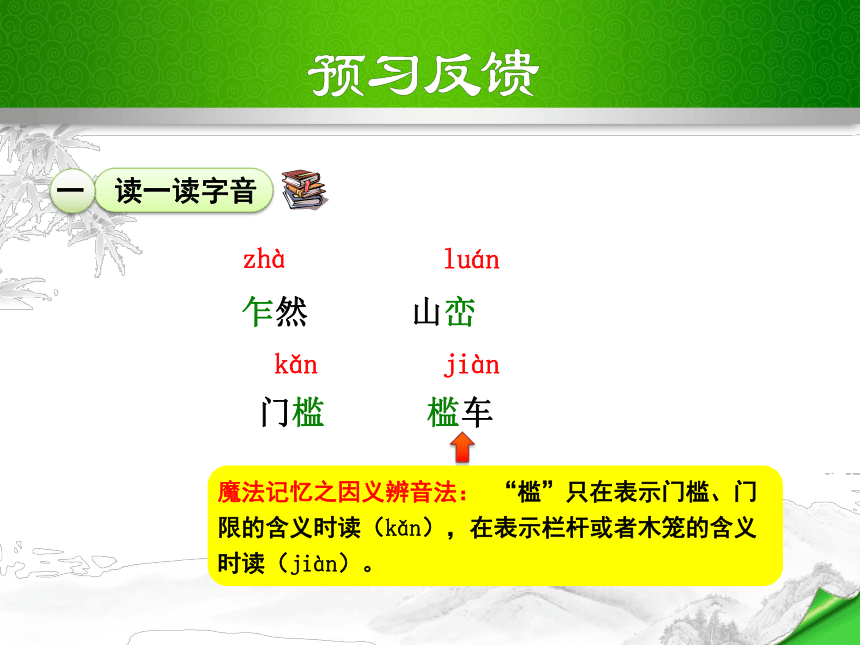

《鹅毛集》等。 1938年,鲁藜作为进步青年到达延安。诗人写《一个深夜的记忆》时,中国正处在抗日战争的艰苦阶段。他身处的延安虽然是解放区,但整个中国大地还处在黑暗之中。诗人在诗中借描写月光和月光下的山影、旷野,表现了战争年代人们盼望“黎明”,渴望光明的情怀。《一个深夜的记忆》一诗,没有注明写作日期,诗人鲁藜曾经致函沈栖,“我想大约在1941年间,是我宿营于雁门关外一个山村里写在我的日记册中的”。 月亮在中国文化中象征意义十分丰富。它是美丽的象征,创造了优美的审美意境。同时,月亮也是人类相思情感的载体,它寄托了恋人间的相思,表达了人们对故乡和亲人朋友的怀念。在失意者的笔下,月亮又有了失意的象征。而月亮本身安宁与静谧的情韵,创造出静与美的审美意境,引发了许多失意文人的空灵情怀。高悬于天际的月亮,也引发了人们的哲理思考,月亮成为永恒的象征。中华月文化魔法记忆之因义辨音法: “槛”只在表示门槛、门限的含义时读(kǎn),在表示栏杆或者木笼的含义时读(jiàn)。 乍然 山峦

门槛 槛车

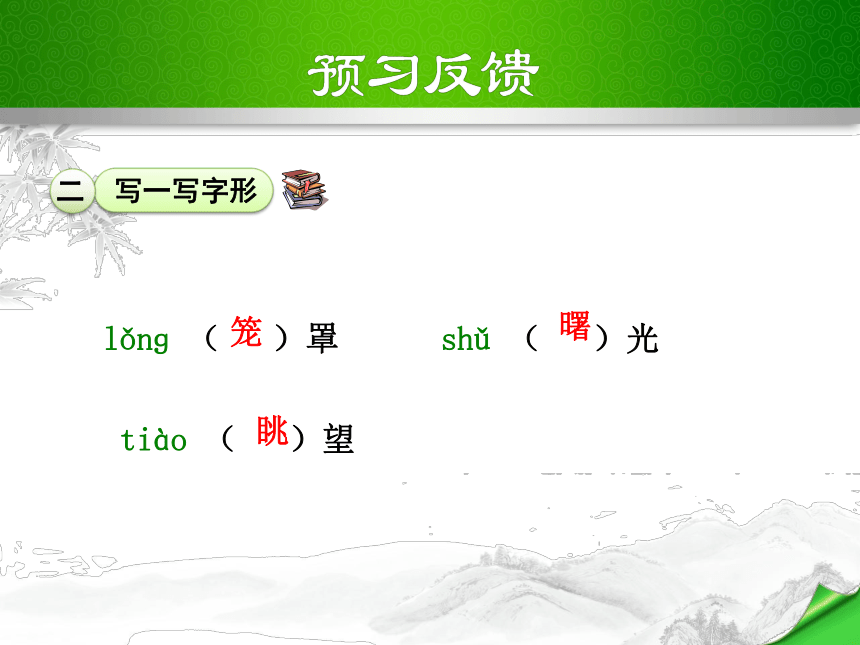

zhà luán kǎn jiàn lǒnɡ ( )罩 shǔ ( )光

tiào ( )望笼曙眺2.眺望:

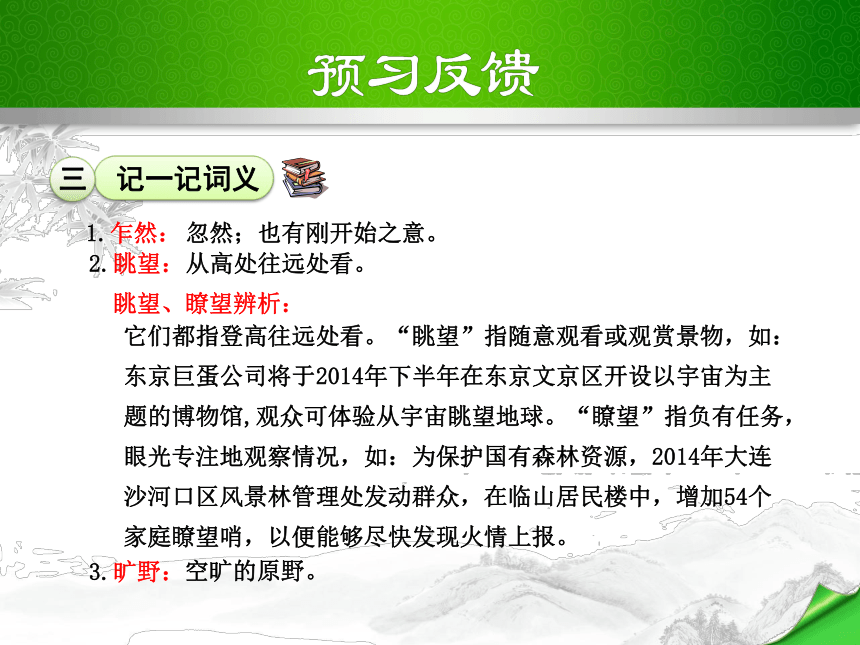

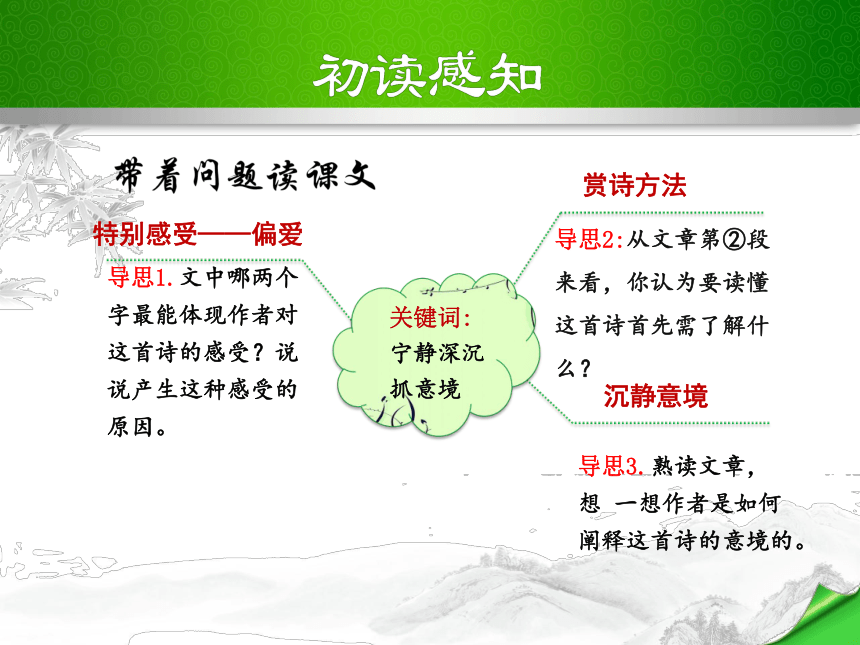

眺望、瞭望辨析:从高处往远处看。它们都指登高往远处看。“眺望”指随意观看或观赏景物,如:东京巨蛋公司将于2014年下半年在东京文京区开设以宇宙为主题的博物馆,观众可体验从宇宙眺望地球。“瞭望”指负有任务,眼光专注地观察情况,如:为保护国有森林资源,2014年大连沙河口区风景林管理处发动群众,在临山居民楼中,增加54个家庭瞭望哨,以便能够尽快发现火情上报。1.乍然:忽然;也有刚开始之意。空旷的原野。3.旷野:导思1.文中哪两个字最能体现作者对这首诗的感受?说说产生这种感受的原因。导思2:从文章第②段来看,你认为要读懂这首诗首先需了解什么?特别感受——偏爱赏诗方法导思3.熟读文章,想 一想作者是如何阐释这首诗的意境的。沉静意境关键词:

宁静深沉

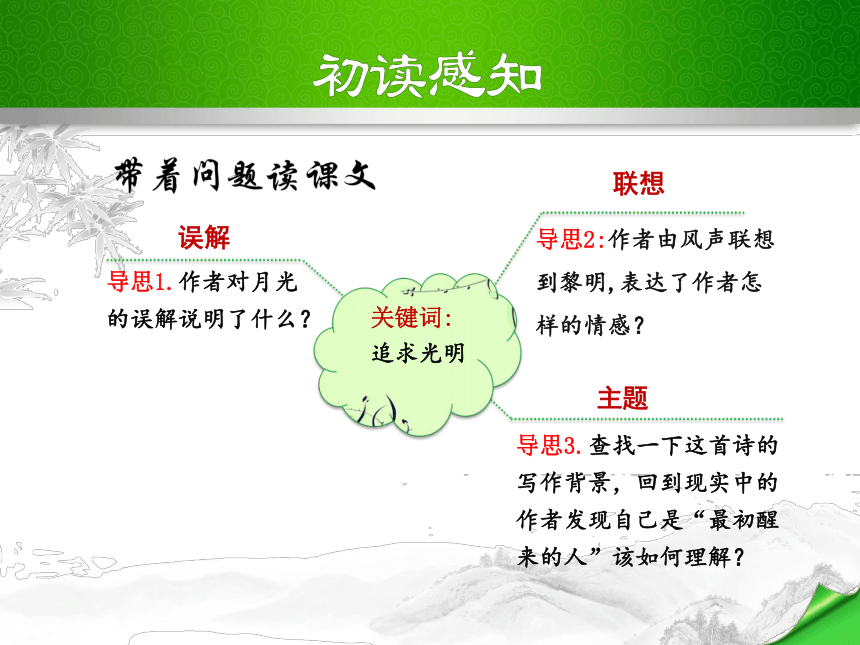

抓意境导思1.作者对月光的误解说明了什么?导思2:作者由风声联想到黎明,表达了作者怎样的情感?误解联想导思3.查找一下这首诗的写作背景,回到现实中的作者发现自己是“最初醒来的人”该如何理解?

主题关键词:

追求光明 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。 1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1. “而我对它却很有偏爱。”句中的“偏爱”一词有何作用?

【答案】“偏爱”一词写出了作者对鲁藜这首诗特殊的喜爱之情。

《宁静而深沉的意境》2.“从梦中乍然醒来,是容易有这样的错觉的,

李白就曾将床前的月光误认为是霜。”这里的

“错觉”指什么?举李白的例子有何作用?

【答案】“错觉”是指把月光误以为是曙光的来

临。举李白的事例来论证,一方面支持了自己说

的易生错觉的论点,另一方面通过对大家都熟悉

的示例进行迁移,使读者更容易理解本诗的意境。 “划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感:夜在沉静中行进,黎明即将到来。”如何理解这句话?

【答案】这句话恰到好处地对诗歌的意境进行了评论和补充,是作者的独到见解和体会。流星和风声,一个有形无声,一个有声无形,使动者成为反衬夜的沉静的参照

物,而夜则因它们的存在而变得有动态感,揭示了动静互衬的效果。这句点评丰富了诗的意境,写出了诗人对黎明和胜利的渴望。3. 4. 仔细揣摩“感觉到”这个词的双重含义。

【答案】它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎

明来临的“光感”;另一方面则是暗示诗人是“对于

时代最敏感的人”,而这个诗人“不仅是指他自己”。

这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人

民的殷切期待融合在一起了。5. 结尾一句的作用是什么? 【答案】呼应文章开头,表达了对这首诗的总体评价,总结全文,概括了诗的主题,说明了偏爱的原因,画龙点睛,深化了文章的论点,对诗人内在的感情世界进行揭示。 重点品析1. 诗人将“流进门槛”的月光误认为是阳光,那么

“阳光”在这里还有别的意思吗?【答案】“阳光”还指诗人内心对光明的追求。 《一个深夜的记忆》2. 诗中的“深夜”和“黎明”两个意象各具有怎样的

象征意义?【答案】“深夜”既指自然界的深夜,又颇含深

意,指的是当时中国还处于抗日战争的艰苦阶段,整个中国大地还处在黑暗之中。“黎明”指的是诗人内心对光明的向往与追求。

3. 赏读诗歌第3节,揣摩“星”象征了什么?为什么说

“只有我是最初醒来的人”?【答案】“星”在这里象征正在逐渐觉醒的反抗精神。诗暗示了诗人是对时代最敏感的人,从而表达了诗人对黎明的渴望之情。

重难点小结 《一个深夜的记忆》先写月光引发的错觉,描写的是更“常见”的月光和月光下的山影、旷野,但不是表现景物自身的美,而是借以表现解放战争年代人们美好的心灵。再写“我听见了黎明的音响”,再写月光下眺望所见景物,觉得“我是最初醒来的人”。这种变化过程,表达人们对光明的渴望之情和赢得光明的乐观情怀。【答案】文章开头明确表达了作者对这首诗的“偏

爱”之情,表现了眼光、感受和理解的独特之处。

文章的结尾总结全文,点明了偏爱这首诗的原因,

是其“宁静而又深沉的意境”,是其“反映了生活

在自由的土地上,经受过战斗洗礼的诗人的纯净、

乐观的心”。首尾因果相连,自然圆合。

1.【难点探究】《宁静而深沉的意境》开头和结尾是

怎样呼应的? 【答案】(1)首先,他指出“划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感”,这里对“夜的沉静”和“动态感”的评说就是他的独到的见解和体会。流星和风声,一有形无声,一有声无形,但是曾卓用自己的联想丰富了诗歌的意境,使动者成为反衬夜的沉静的参照物,而夜则因它们的存在而变得有动态感。其次,在曾卓的笔下,“夜在沉静中行进,黎明即将到来”,这是原诗2.【难点探究】曾卓对《一个深夜的记忆》的评论为何会如此

深刻透辟? 在字面上没有出现的意蕴,是曾卓对原诗的发挥。这个发挥可以说是恰到好处,使诗的主题意蕴进一步深化了。最后,他特别指出诗歌中“感觉到”这个词的双重含义。它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎明来临的“光

感”;另一方面则是暗示诗人是“对于时代最敏感的

人”,而这里的诗人“不是指他自己”,这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人民的殷切期待融合在一起了。

宁静而深

沉的意境 总写:表达对此诗的偏爱之情

分写:阐发意境,探索情感

总评:宁静而深沉的意境盼望黑夜结束

渴望黎明到来

回到现实中来

一个深夜

的记忆 对时代最

敏感的诗人 《宁静而深沉的意境》:本文从内容、意境、

主题、语言等方面对《一个深夜的记忆》进行分析阐

述,表达了作者对这首诗的总体评价——宁静而深沉,因而作者对它很是偏爱。

《一个深夜的记忆》:诗歌通过对月光、黑夜、

山影、星的描写,运用象征等手法,表达了诗人内心

对黎明的渴望,对光明的期盼,从而表达了对革命必

胜的信心。 1.开篇点题,直抒胸臆。文章开篇作者就点明评论对象,表明自己对《一个深夜的记忆》的“偏爱”;然后对诗歌的意境进行阐发,对诗人内在的感情世界进行探索;最后首尾呼应,总体评价诗歌,说明自己“偏爱”的原因。

2.见解独到、新颖。从作者对鲁藜这首诗的评价看,他最重视的

是诗人那种因“错觉”而产生的联想。错觉是把月光误认为是曙

光的来临。首先,他指出“划破夜空……动态感”这里对“夜的

沉静”和“动态感”的评说,是他独到的见解和体会。《宁静而深沉的意境》

使用大胆、合理、丰富的想像和联想。第一节写诗人眼前的月光及产生的错觉;第二节写由风声产生的联想,表达出对黎明的渴望;第三节又回到现实,写月夜下诗人的所见之景。这样由实写到虚写再到实写,创造出特定的“宁静而深沉”的意境。而虚实相生的写法又离不开诗人大胆、合理、丰富的想像和联想。

《一个深夜的记忆》 泥土(鲁藜)

老是把自己当作珍珠 就时时有被埋没的痛苦 把自己当作泥土吧 让众人把你踩成一条道路

赏析:

全诗四句,分为两节。第一节是对一种人生状态的真实描摹。多少年来,总有一些这样的人:他们刚有一点本事,就觉得自己了不起了,就孤芳自赏、自视特殊了。然而,现实世界并不欢迎这样的人。这样的人所留给社会的,也只是几句怀才不遇之类的感叹而已。

3. 对两位诗人的作品有自己的感受和见解。 1. 能自主赏读说出作者抒发的感情。 能理解诗文蕴涵的内涵及意境。

(重点)(重点)(难点) 曾卓(1922~2002):原名曾庆冠,原籍湖北黄陂,生

于湖北武汉。诗集《老水手的歌》获全国第二届优秀新诗诗集奖,散文集《听笛人手记》获新时期全国优秀散文(集)奖,还诗论集《诗人的两翼》等。

鲁藜(1914~1999):原名许徒弟,福建同安人。“七

月派”重要诗人。著有诗集《醒来的时候》《时间的歌》

《鹅毛集》等。 1938年,鲁藜作为进步青年到达延安。诗人写《一个深夜的记忆》时,中国正处在抗日战争的艰苦阶段。他身处的延安虽然是解放区,但整个中国大地还处在黑暗之中。诗人在诗中借描写月光和月光下的山影、旷野,表现了战争年代人们盼望“黎明”,渴望光明的情怀。《一个深夜的记忆》一诗,没有注明写作日期,诗人鲁藜曾经致函沈栖,“我想大约在1941年间,是我宿营于雁门关外一个山村里写在我的日记册中的”。 月亮在中国文化中象征意义十分丰富。它是美丽的象征,创造了优美的审美意境。同时,月亮也是人类相思情感的载体,它寄托了恋人间的相思,表达了人们对故乡和亲人朋友的怀念。在失意者的笔下,月亮又有了失意的象征。而月亮本身安宁与静谧的情韵,创造出静与美的审美意境,引发了许多失意文人的空灵情怀。高悬于天际的月亮,也引发了人们的哲理思考,月亮成为永恒的象征。中华月文化魔法记忆之因义辨音法: “槛”只在表示门槛、门限的含义时读(kǎn),在表示栏杆或者木笼的含义时读(jiàn)。 乍然 山峦

门槛 槛车

zhà luán kǎn jiàn lǒnɡ ( )罩 shǔ ( )光

tiào ( )望笼曙眺2.眺望:

眺望、瞭望辨析:从高处往远处看。它们都指登高往远处看。“眺望”指随意观看或观赏景物,如:东京巨蛋公司将于2014年下半年在东京文京区开设以宇宙为主题的博物馆,观众可体验从宇宙眺望地球。“瞭望”指负有任务,眼光专注地观察情况,如:为保护国有森林资源,2014年大连沙河口区风景林管理处发动群众,在临山居民楼中,增加54个家庭瞭望哨,以便能够尽快发现火情上报。1.乍然:忽然;也有刚开始之意。空旷的原野。3.旷野:导思1.文中哪两个字最能体现作者对这首诗的感受?说说产生这种感受的原因。导思2:从文章第②段来看,你认为要读懂这首诗首先需了解什么?特别感受——偏爱赏诗方法导思3.熟读文章,想 一想作者是如何阐释这首诗的意境的。沉静意境关键词:

宁静深沉

抓意境导思1.作者对月光的误解说明了什么?导思2:作者由风声联想到黎明,表达了作者怎样的情感?误解联想导思3.查找一下这首诗的写作背景,回到现实中的作者发现自己是“最初醒来的人”该如何理解?

主题关键词:

追求光明 请同学们朗读课文,并在课本上及时做好旁批和圈点。体会作者感情,感受文章的风格。 1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句(或写得好的语句)用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。1. “而我对它却很有偏爱。”句中的“偏爱”一词有何作用?

【答案】“偏爱”一词写出了作者对鲁藜这首诗特殊的喜爱之情。

《宁静而深沉的意境》2.“从梦中乍然醒来,是容易有这样的错觉的,

李白就曾将床前的月光误认为是霜。”这里的

“错觉”指什么?举李白的例子有何作用?

【答案】“错觉”是指把月光误以为是曙光的来

临。举李白的事例来论证,一方面支持了自己说

的易生错觉的论点,另一方面通过对大家都熟悉

的示例进行迁移,使读者更容易理解本诗的意境。 “划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感:夜在沉静中行进,黎明即将到来。”如何理解这句话?

【答案】这句话恰到好处地对诗歌的意境进行了评论和补充,是作者的独到见解和体会。流星和风声,一个有形无声,一个有声无形,使动者成为反衬夜的沉静的参照

物,而夜则因它们的存在而变得有动态感,揭示了动静互衬的效果。这句点评丰富了诗的意境,写出了诗人对黎明和胜利的渴望。3. 4. 仔细揣摩“感觉到”这个词的双重含义。

【答案】它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎

明来临的“光感”;另一方面则是暗示诗人是“对于

时代最敏感的人”,而这个诗人“不仅是指他自己”。

这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人

民的殷切期待融合在一起了。5. 结尾一句的作用是什么? 【答案】呼应文章开头,表达了对这首诗的总体评价,总结全文,概括了诗的主题,说明了偏爱的原因,画龙点睛,深化了文章的论点,对诗人内在的感情世界进行揭示。 重点品析1. 诗人将“流进门槛”的月光误认为是阳光,那么

“阳光”在这里还有别的意思吗?【答案】“阳光”还指诗人内心对光明的追求。 《一个深夜的记忆》2. 诗中的“深夜”和“黎明”两个意象各具有怎样的

象征意义?【答案】“深夜”既指自然界的深夜,又颇含深

意,指的是当时中国还处于抗日战争的艰苦阶段,整个中国大地还处在黑暗之中。“黎明”指的是诗人内心对光明的向往与追求。

3. 赏读诗歌第3节,揣摩“星”象征了什么?为什么说

“只有我是最初醒来的人”?【答案】“星”在这里象征正在逐渐觉醒的反抗精神。诗暗示了诗人是对时代最敏感的人,从而表达了诗人对黎明的渴望之情。

重难点小结 《一个深夜的记忆》先写月光引发的错觉,描写的是更“常见”的月光和月光下的山影、旷野,但不是表现景物自身的美,而是借以表现解放战争年代人们美好的心灵。再写“我听见了黎明的音响”,再写月光下眺望所见景物,觉得“我是最初醒来的人”。这种变化过程,表达人们对光明的渴望之情和赢得光明的乐观情怀。【答案】文章开头明确表达了作者对这首诗的“偏

爱”之情,表现了眼光、感受和理解的独特之处。

文章的结尾总结全文,点明了偏爱这首诗的原因,

是其“宁静而又深沉的意境”,是其“反映了生活

在自由的土地上,经受过战斗洗礼的诗人的纯净、

乐观的心”。首尾因果相连,自然圆合。

1.【难点探究】《宁静而深沉的意境》开头和结尾是

怎样呼应的? 【答案】(1)首先,他指出“划破夜空的流星,被风吹响的月亮的弓弦,既反衬了夜的沉静,又使夜有了动态感”,这里对“夜的沉静”和“动态感”的评说就是他的独到的见解和体会。流星和风声,一有形无声,一有声无形,但是曾卓用自己的联想丰富了诗歌的意境,使动者成为反衬夜的沉静的参照物,而夜则因它们的存在而变得有动态感。其次,在曾卓的笔下,“夜在沉静中行进,黎明即将到来”,这是原诗2.【难点探究】曾卓对《一个深夜的记忆》的评论为何会如此

深刻透辟? 在字面上没有出现的意蕴,是曾卓对原诗的发挥。这个发挥可以说是恰到好处,使诗的主题意蕴进一步深化了。最后,他特别指出诗歌中“感觉到”这个词的双重含义。它一方面是指诗人生理上的感觉,即对于黎明来临的“光

感”;另一方面则是暗示诗人是“对于时代最敏感的

人”,而这里的诗人“不是指他自己”,这就把诗人个人的感受同时代的脉搏跳动,同广大人民的殷切期待融合在一起了。

宁静而深

沉的意境 总写:表达对此诗的偏爱之情

分写:阐发意境,探索情感

总评:宁静而深沉的意境盼望黑夜结束

渴望黎明到来

回到现实中来

一个深夜

的记忆 对时代最

敏感的诗人 《宁静而深沉的意境》:本文从内容、意境、

主题、语言等方面对《一个深夜的记忆》进行分析阐

述,表达了作者对这首诗的总体评价——宁静而深沉,因而作者对它很是偏爱。

《一个深夜的记忆》:诗歌通过对月光、黑夜、

山影、星的描写,运用象征等手法,表达了诗人内心

对黎明的渴望,对光明的期盼,从而表达了对革命必

胜的信心。 1.开篇点题,直抒胸臆。文章开篇作者就点明评论对象,表明自己对《一个深夜的记忆》的“偏爱”;然后对诗歌的意境进行阐发,对诗人内在的感情世界进行探索;最后首尾呼应,总体评价诗歌,说明自己“偏爱”的原因。

2.见解独到、新颖。从作者对鲁藜这首诗的评价看,他最重视的

是诗人那种因“错觉”而产生的联想。错觉是把月光误认为是曙

光的来临。首先,他指出“划破夜空……动态感”这里对“夜的

沉静”和“动态感”的评说,是他独到的见解和体会。《宁静而深沉的意境》

使用大胆、合理、丰富的想像和联想。第一节写诗人眼前的月光及产生的错觉;第二节写由风声产生的联想,表达出对黎明的渴望;第三节又回到现实,写月夜下诗人的所见之景。这样由实写到虚写再到实写,创造出特定的“宁静而深沉”的意境。而虚实相生的写法又离不开诗人大胆、合理、丰富的想像和联想。

《一个深夜的记忆》 泥土(鲁藜)

老是把自己当作珍珠 就时时有被埋没的痛苦 把自己当作泥土吧 让众人把你踩成一条道路

赏析:

全诗四句,分为两节。第一节是对一种人生状态的真实描摹。多少年来,总有一些这样的人:他们刚有一点本事,就觉得自己了不起了,就孤芳自赏、自视特殊了。然而,现实世界并不欢迎这样的人。这样的人所留给社会的,也只是几句怀才不遇之类的感叹而已。

同课章节目录

- 第一单元 吟哦讽诵而后得之

- 一 鼎湖山听泉

- 二 林中小溪

- 三* 飞红滴翠记黄山

- 四* 画山绣水

- 诵读欣赏 文笔精华(六)

- 写作 理清思路 有条不紊

- 语文实践活动 倾听大自然的语言

- 第二单元 感悟·品味·欣赏

- 五 故乡

- 六 我的叔叔于勒

- 七* 在烈日和暴雨下

- 八* 多收了三五斗

- 诵读欣赏 文笔精华(七)

- 写作 内容丰富 充实具体

- 名著推荐与阅读 《格列佛游记》

- 第三单元 学学牛吃草

- 九 成功

- 十* 幻想是美丽的

- 十一 学问和智慧

- 十二* 论美

- 诵读欣赏 古诗二首

- 写作 有创意地表达自己的见解

- 语文实践活动 复句学习与交流

- 第四单元 阅读有独特的感受

- 十三 散文家谈散文 关于散文《白鹭》

- 十四 小说家谈小说 简单的故事 精致的情节

- 十五 诗人谈诗 宁静而深沉的意境

- 诵读欣赏 乡愁(余光中)

- 写作 写情真意切的读后感

- 修改文章专题训练

- 第五单元 借助注释学文言

- 十六 《诗经》二首

- 十七 《庄子》一则

- 十八 陈涉世家

- 十九 桃花源记

- 二十 与谢中书书

- 二十一 岳阳楼记

- 二十二 醉翁亭记

- 诵读欣赏

- 写作 扩得合理 缩得精粹

- 第六单元 读书动笔

- 二十三 绿

- 二十四 囚绿记

- 二十五 *环球城市 风行绿墙

- 二十六 *一双手

- 诵读欣赏 绿(艾青)

- 写作 巧取角度

- 专题 广告多棱镜