《短歌行》 课件(共54张PPT)

图片预览

文档简介

课件54张PPT。

河汉清且浅,相去复几许。 盈盈一水间,脉脉不得语。 揭示根源

短 歌 行曹操曹操(155 —220)生平介绍军事功绩三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小 名阿瞒,沛国谯县人。封魏王。子曹丕称帝,追尊为武帝。初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。在镇压黄巾起义和讨伐董卓的战争中,逐步扩充军事力量。建安元年( 196年),迎献帝都许。从此用其名义发号施令,先后削平吕布 等割据势力。官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。建安十三 年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。 他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产 的恢复有一定作用。曹操(155 —220) 用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。 所统治的地区社会经济得到恢复和发展。政治措施

曹操的文学成就是建安文学新局面的开创者和创造者。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。他们开创的一代诗风,被称为“建安风骨”。团结在他们周围的一批诗人叫“建安诗人”。他的诗大致分为两类:一类是反映汉末动乱的现实,代表作有《篙里行》、《苦寒行》等。另一类则主要表现曹操统一天下的雄心和顽强的进取精神,代表作有《短歌行》、《观沧海》等。 观 沧 海 (选自《先秦汉魏晋南北朝诗·魏诗》) 东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。 龟 虽 寿

(选自:《乐府诗集》)

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。情感基调:慷慨、悲凉“曹公古直,甚有悲凉句。”

—钟嵘 · 《诗品》

“志深笔长,梗概多气。”

—刘勰 · 《文心雕龙》

“气魄雄伟,慷慨悲凉。”

—毛泽东写作背景

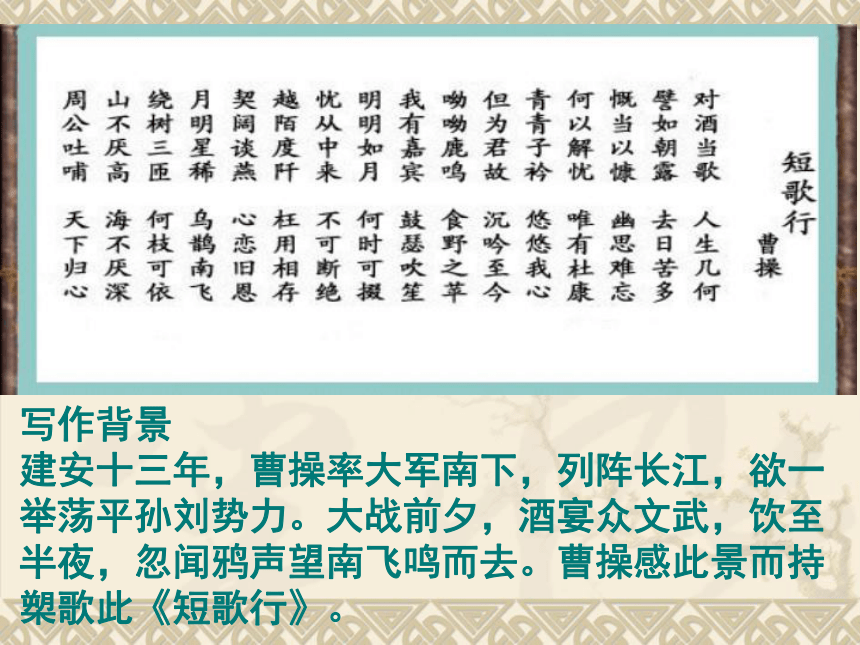

建安十三年,曹操率大军南下,列阵长江,欲一举荡平孙刘势力。大战前夕,酒宴众文武,饮至半夜,忽闻鸦声望南飞鸣而去。曹操感此景而持槊歌此《短歌行》。关于“歌行”

乐府的别称:

歌:《垓下歌》《白雪歌》《登幽州台歌》《陇上歌》

行:《兵车行》《丽人行》《东门行》《十五从军行》

吟:《秦中吟》《白头吟》

引:《李凭箜篌引》

曲:《西洲曲》《秋风曲》《渭城曲》

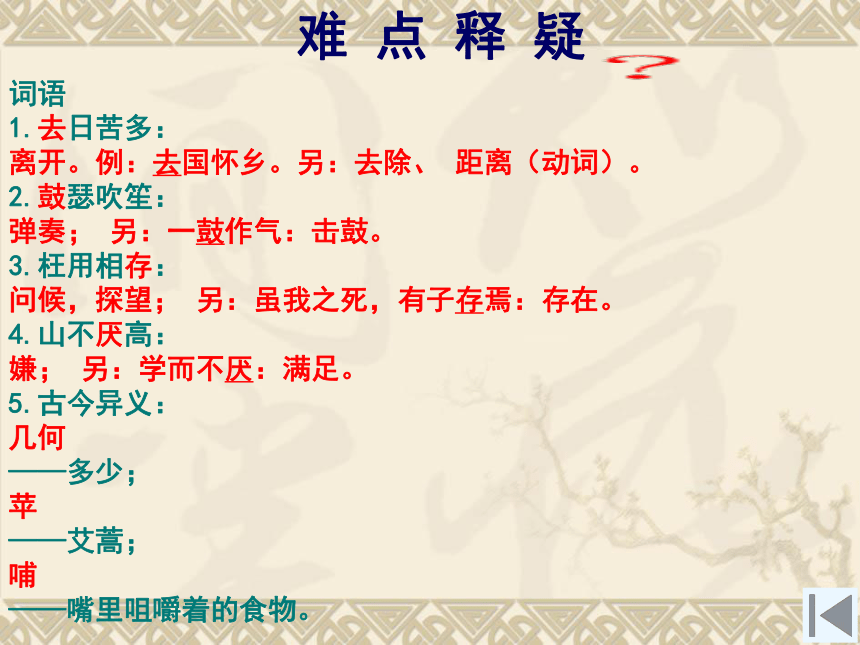

此外还有:谣、辞等别称 什么叫短歌?长歌、短歌是指歌词音节的长短而言。一般说,长歌比较热烈奔放,而短歌的节奏比较短促,低吟短唱,适于抒发内心的忧愁和苦闷。难 点 释 疑词语

1.去日苦多:

离开。例:去国怀乡。另:去除、 距离(动词)。

2.鼓瑟吹笙:

弹奏; 另:一鼓作气:击鼓。

3.枉用相存:

问候,探望; 另:虽我之死,有子存焉:存在。

4.山不厌高:

嫌; 另:学而不厌:满足。

5.古今异义:

几何

——多少;

苹

——艾蒿;

哺

——嘴里咀嚼着的食物。 把握诗歌的情感主线这首诗表达了诗人的什么感情?

从诗中寻找线索,试用一个字

概括出来。忧思难忘。何以解忧?

忧从中来,不可断绝

忧 我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 (李 白)莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦(李清照)晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。(李商隐)浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。(龚自珍) 过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(温庭筠) 亲朋离愁思乡之愁

已知泉路近,欲别故乡难。 (夏完淳)

乡书何处达?归雁洛阳边。 (王 湾)

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。(崔 颢)

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。(范仲淹) 亡国之愁 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 (李煜)剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味

在心头。忧民报国之愁抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 (李 白) 了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。 (辛弃疾)兴,百姓苦。亡,百姓苦。 (张养浩)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜 。

(杜甫) 忧思难忘。何以解忧?

忧从中来,不可断绝

1、作者究竟 忧 什么?

2、诗中曹操是如何抒发这种忧 ?忧研读一: 对酒当歌,人生几何! 譬如朝露,

去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

第一层抒发了诗人什么感慨?表达了作者对人生短促的感慨,但并没有软弱消沉,要在有限的生命中干一番轰轰烈烈的大事业(慨当以慷,忧思难忘)。

第二层:青青子衿,悠悠我心。但为君故,

沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。第二层借诗经表达诗人什么心情? 表达作者求贤若渴的心情,说明贤才若来投奔于已,必将极尽礼节招待他。 抒写诗人对贤才难得的忧思和既得贤才的欣喜。

“越陌度阡”四句句意呼应第二节,乃是想象贤才归己时的欢快场面。 明明如月,何时可掇?忧从中来,

不可断绝。越陌度阡,枉用相存。

契阔谈讌,心念旧恩。第三层 这一层表达的情感有哪些?第四层月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。 前四句比喻在三国鼎立的局面下,有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。抒写诗人对犹豫不决的贤才的关切和渴望天下贤才尽归自己的抱负。 本层中月明句有何深层含义?后四句表明作者的什么愿望? 后四句先用比喻手法说明自己渴望多纳贤才 ;然后以周公自比,说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺。表达作者胸怀大志,一统天下的愿望。曹操的愁是一种怎样的忧?

又如何理解他的愁? 皇图霸业谈笑中,不胜今宵一场醉!《短歌行》让我们从另一个侧面看到曹操作为一代政治家的英雄本色:他有爱才、礼贤的坦荡胸襟;他有统一天下的宏大志愿;他有开创新局面的进取精神。尽管他也有“忧”,有“很深的忧”,但是他的“忧”是站在国家的高度、英雄的角度之上的“忧”,这绝非杜康酒所能消解。

曹操的愁是一种心忧天下的愁。这种愁源自他统一天下的伟大抱负,源自他为实现理想而求贤若渴,源自年事已高、时日无多。他的愁之多之深正说明他的志之远之大啊!这是一个渴望建功立业的伟人之愁。

这首诗感慨光阴易逝、功业难成,抒发了作者求贤若渴、共图大业的急切心情。表现出作者建功立业的强烈愿望和积极进取的人生态度。

这首诗让我们想到了汉高祖刘邦。曾记否,他荣归故里,与乡村小儿同唱《大风歌》 “大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方?”,场面何其壮观,他是何等春风得意。但是言为心声,《大风歌》同样流露出了刘邦对人生的诸多困惑:目前人才匮乏,希望得到一些猛士即贤才来辅佐自己保住江山。另外毛泽东的 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”,也是透视出了一种抚今追昔时而萌生的历史苍凉与困惑。初唐诗人陈子昂的诗句“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”,道出了一个共性的问题:当站在历史的关口,每个人都会产生危机感和忧患意识,无不为自己的前途感到彷徨和苦闷。同样,曹操也是。只不过在曹操身上表现的更为强烈罢了。 先引《子衿》,写求贤

不得,故反复沉吟.

后引《鹿鸣》用以表达对贤才的礼遇。 一、引用《诗经》[原文] 青青子衿,①悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?②青青子佩,③悠悠我思。纵我不往,子宁不来?挑兮达兮,④在城阙兮。⑤一日不见,如三月兮。

[注释]①子:男子的美称。衿:即襟,衣领。②嗣音:传音讯。③佩:这里指系佩玉的绶带。④挑、达:形容走来走去的情状。⑤城阙:城门两边的观楼。

[译文]青青的是你的衣领,悠悠的是我的心境。纵然我不曾去会你,难道你就此断音信?青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。纵然我不曾去会你,难道你不能主动来?来来往往张眼望啊,在这高高城楼上啊。一天不见你的面呵,好像已有三月长啊! 这首诗写一个女子在城楼上等候她的恋人。全诗三章,采用倒叙手法。前两章以“我”的口气自述怀人。“青青子衿”,“青青子佩”,是以恋人的衣饰借代恋人。对方的衣饰给她留下这么深刻的印象,使她念念不忘,可想见其相思萦怀之情。如今因受阻不能前去赴约,只好等恋人过来相会,可望穿秋水,不见影儿,浓浓的爱意不由转化为惆怅与幽怨:纵然我没有去找你,你为何就不能捎个音信?纵然我没有去找你,你为何就不能主动前来?第三章点明地点,写她在城楼上因久候恋人不至而心烦意乱,来来回回地走个不停,觉得虽然只有一天不见面,却好像分别了三个月那么漫长。 二、运用比喻的手法1、“明明如月,何时可掇”比喻人才难得,这里写求贤不得。2、“月明星稀,乌鹊南飞。饶树三匝,何枝可依?”以生动的乌鹊南飞的形象比喻当时贤士四处奔走,流露出诗人惟恐贤者不来归附的焦虑。3、“山不厌高,海不厌深。”借用《管子.形势解》之语,原文:“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”诗意比喻执政者能宽宏大量,广纳贤才。这里暗喻曹操自己像山一样不厌其高而容纳土壤,像水一样不厌其深而容纳众水,表明要宽宏大量,广纳人才。

引用“周公吐哺”的典故。作者以周公自比反复倾诉了求贤若渴的迫切心情,表明了为完成统一大业而不遗余力的真诚态度。三、用典所谓"用典",是指在诗词中通过各种手法,或引用、或化用、或改用前人的成句、故事。

用典的作用:在唐以前诗歌中主要表现为增加诗歌的容量,使诗典雅耐读,富于文采;在唐以后的诗词曲中主要是怀古伤今,咏史言志。 用典返回归园田居陶渊明作者简介:陶渊明(365—427),字元亮,或云渊明字元亮。别号“五柳先生”,晚年更名“潜”,东晋浔阳柴桑人(今九江市)人,东晋大诗人、辞赋家、散文家。曾著《五柳先生传》以自况,卒后朋友私谥“靖节”,故后人称“靖节先生”。 陶渊明出身于贵族世家,受儒、道思想影响很深。他生于东晋后期和晋宋交替之际,家势已渐渐衰落。年轻时曾怀有“大济于苍生”的壮志,又因家境贫寒,二十九岁时走上仕途,历任江州祭酒、镇军参军、彭泽令等下级官职,每次时间都很短。几度出仕,使他逐渐认清了当时官场的污浊与黑暗,四十一岁还家归隐,过起了自由闲适的田园生活。此后二十三年,虽忧愤常积于心,生活困窘多难,但再无出仕之念,最后在贫病交迫中去世,时年六十三岁。 陶渊明最后一次做官,是义熙元年(405年)。那一年,已过“不惑之年”(四十一岁)的他在朋友的劝说下,再次出任彭泽县令。到任八十一天,碰到浔阳郡派遣督邮来检查公务,浔阳郡的督邮刘云,以凶狠贪婪闻名远近,每年两次以巡视为名向辖县索要贿赂,每次都是满载而归,否则栽赃陷害。县吏说:“当束带迎之。”就是应当穿戴整齐、备好礼品、恭恭敬敬地去迎接督邮。陶渊明叹道:“我岂能为五斗米向乡里小儿折腰?”意思是我怎能为了县令的五斗薪俸,就低声下气去向这些小人贿赂献殷勤。说完,挂冠而去,辞职归乡。此后,他一面读书为文,一面躬耕陇亩。归乡后,作《归园田居》组诗,共五首,本课所选为第一首。东晋最杰出的诗人,他的诗情感真实,诗味醇厚,风格平淡,语言清新自然。他开创田园诗一体,为古典诗歌开辟了一个新的境界.归园田居(三) 种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。 朗读课文少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。 归园田居提问:“归园田居”这个标题的题眼是哪个字?1、从何而归?

2、为何而归?

3、归向何处?

4、归去感觉如何?归朗读课文,寻找相关信息,回答上述问题

1、从何而归?明确:尘网、樊笼追问:尘网、樊笼比喻什么?明确:官场生活作者为什么要如此比喻?表现了诗人怎样的情感?明确:表达自己对官场生活的厌恶,“误落尘网中,一去三十年”,沉痛悔恨误入仕途的生活。2、为何而归?明确:“性本爱丘山”既然“性本爱丘山”,为何还要出仕?(原文诗句回答)明确:“误落尘网中”,入仕做官,非本性使然,而是一次失误。 陶渊明一生做官辞官多次,难道仅仅用一个“误”字就能解释吗?明确:

1、矛盾心态:家庭和儒家思想的影响,有“大济苍生”的抱负,仕途不得志,难以施展抱负。

2、彻底悔悟。

3、也许,是一种托词。提示:点题的诗句是哪一句?“性本爱丘山”也许是陶渊明“归园田”的重要原因之一,那么,它是不是根本原因呢?请在诗中继续寻找答案。明确:“守拙归园田”提问:归园田的目的是什么?如何理解“守拙”,言外之意是什么?(不归园田就无法守拙?)明确:守拙,即守住“正直善良”的本性。东晋末年权力之争剧烈,官员皆是尔虞我诈左右逢源,没有这种本领就无法得意于仕途。所以,正直良善之辈就会感到压抑束缚,为了守住自己的本心,归园田是他最好的归宿。小结:所以,“归园田”是为了保持精神上的自由和独立。3、归向何处?明确:归向园田诗人笔下的田园风光有哪些?请找出诗歌中的意象。明确:方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣为什么看起来普通常见的乡村风光,在陶渊明的眼中显得那么美好?方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。 诗人热爱农村生活、田园风光,尤其是在对官场生活有了深刻的反感,彻底逃离它之后,对于田园生活更增添了感情。从诗歌的描写中,我们可以感觉到诗人内心的闲适、自在、喜悦。他把平常的农村景物饶有兴致地写入诗中,而这些景物一经入诗,便和他的感情相互交融,构成一个完整的诗境。所以,我们读起来,也会觉得其中蕴含着盎然的诗意,普通的景物也具有了美感。4、归去如何?请从诗中找出描述他归隐之后生活的诗句及蕴含作者情感的词语。明确:无尘杂、有余闲,久、复由此可见作者的人格倾向和精神追求是怎样的?明确:凸显出一种睽违已久的喜悦、闲适和自由,表达自己厌恶官场,热爱田园生活,追求精神的独立与自由。 最后两句收束全文,诗人似乎在回答人们的疑问,为何对如此平凡的茅屋草木,鸡鸣狗吠津津乐道,如数家珍呢?原来是作者“久在樊笼里”的缘故。可以说,这两句诗,是对以前误入尘网中的官场生活的形象的总结,也是对已经开始的新生活的欣喜。5、小结 这就是陶渊明,他的归来,他的舍得,在我们心中留下了许多:“不为五斗米折腰”的傲骨,厌弃官场的高洁,他不仅创作了最美丽的诗文,且塑造了最完美的人格。它的独特艺术个性及高尚品格深刻影响着并将继续影响一代又一代的后来人!点金训练讲评邺都引

君不见魏武草创争天禄,群雄睚毗相驰逐。

昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。

都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲。

城郭为墟人代改,但见西园明月在。

邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。

试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人。前六句为第一层,主要是缅怀和描述曹操生前的非凡业绩,以寄托自己的凌云壮志。

“君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐”二句,为曹操生前的壮举铺叙了广阔的时代场景。“草创”二字表明了魏武创业的艰难、不易;一个“争”字,生动地表现出曹操人定胜天的朴素唯物主义思想。古代迷信思想认为人的遭遇、地位都由天帝赐予,而曹操不信天命,偏偏要奋起与“群雄睚眦相驰逐”,争夺帝位,这一“争”就将他的顽强奋斗准确地展现在读者面前了。“昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋”二句,以极其洗练的语言,概述了曹操一生的文武事业。“昼”句勾勒了曹操驰骋沙场的形象,一个“携”字描摹出了他一马当先、勇冠三军的英武气概;一个“破”字,又表现出了其无坚不摧的进攻气势,展示了“魏武挥鞭”气吞万里如虎的骁将风姿。“夜”句则为读者刻划了曹操极具儒将风度的形象侧面。这里,一个“接”字,表现了魏武礼贤下士的品格。他所建的“西园”——铜爵园,就是其父子常与文士夜间在此宴会赋诗的地方。“夜接词人赋华屋”一句,就形象地展示了当年曹操开创建安文学黄金时代的历史画面。

“都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲”二句,主要描写曹操在生产、建设方面的功绩。邺都城池委曲环绕,表明魏国建筑雄伟,后方坚固;农桑林木沿漳河层层密布、“汗漫”无边,说明其农、林生产的发达。在汉末群雄逐鹿的战乱中能辟一农桑昌盛地域实在不易,由此更能显示出曹操治理国家的雄才大略。在历史上,曹操是蒙垢最多的人物之一。一些持正统观念的史家往往将他打入挟天子以令诸侯的“奸贼”另册。作为曾二度为相的张说,能够如此高度地评价曹操的历史功绩,是独具胆识、难能可贵的;同时,这一层也表露出诗人追慕魏武,希望在政治上有所建树的感情,让读者从对曹操的业绩的追述中体味出诗人的理想追求。诗的后六句为第二层,主要叙述魏武身后的历史变迁,流露出诗人哀叹时光易逝、英雄业绩无继的感慨。

“城郭为墟人代改,但见西园明月在”二句,是通过曹魏时代的城郭建筑今已凋蔽颓败揭示邺都环境的今昔变迁。“城郭”一词有承接上文“都邑”、引起下文转折的作用,它是邺都外观上最易显示变化的景物。“城郭”和“西园”沦为废墟,标志着魏武的时代已成为历史的陈迹,明月依旧,却照不见曹操在西园“夜接词人赋华屋”,更衬托出今日邺都的凄凉冷落。

“邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼目录共灰尘”二句,是从邺都人事变迁的角度来表现其今昔变化的巨大。曹魏时代的“贵臣”已入“高冢”作古,说明其政权的支柱已不复存在;魏武的众多姬妾、歌伎化为尘土,可见供其役使的社会基础也土崩瓦解。“贵臣”、美女的纷纷进入坟墓,它象一面镜子一样,真实地折射出历史变迁的轨迹,流露出了诗人对曹操文韬武略、宏图大业付之东流的婉惜之情。

结尾“试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人”二句,为正面抒怀。“试上”二字表现了诗人欲上而又犹豫的心理——人事变迁,景非昔比,诗人要登上曹操所建铜雀台一览胜迹,但又怕“铜台”因为“人代改”而“为墟”,引发自己更多的惆怅。等到登上“铜台”,果然见出邺都的一切繁华都成为历史,只留下秋风凭吊英雄。“愁杀人”三字是饱蘸感情的点睛之笔,深沉而强烈地表现出诗人悲壮的凭吊心情,将一腔不泯的雄心遥寄千载,表现出诗人被贬、壮志难酬的内心苦痛和不平之情。诗人紧扣曹操创业的始终线索展开诗情,叠出画面,因此这首诗的感情较之同类作品就更显得慷慨悲壮、深沉含蓄,象羯鼓筝琶一样,摇人心旌,撼人心魄。

河汉清且浅,相去复几许。 盈盈一水间,脉脉不得语。 揭示根源

短 歌 行曹操曹操(155 —220)生平介绍军事功绩三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小 名阿瞒,沛国谯县人。封魏王。子曹丕称帝,追尊为武帝。初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。在镇压黄巾起义和讨伐董卓的战争中,逐步扩充军事力量。建安元年( 196年),迎献帝都许。从此用其名义发号施令,先后削平吕布 等割据势力。官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。建安十三 年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。 他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产 的恢复有一定作用。曹操(155 —220) 用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。 所统治的地区社会经济得到恢复和发展。政治措施

曹操的文学成就是建安文学新局面的开创者和创造者。与其子曹丕、曹植合称“三曹”。他们开创的一代诗风,被称为“建安风骨”。团结在他们周围的一批诗人叫“建安诗人”。他的诗大致分为两类:一类是反映汉末动乱的现实,代表作有《篙里行》、《苦寒行》等。另一类则主要表现曹操统一天下的雄心和顽强的进取精神,代表作有《短歌行》、《观沧海》等。 观 沧 海 (选自《先秦汉魏晋南北朝诗·魏诗》) 东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。 龟 虽 寿

(选自:《乐府诗集》)

神龟虽寿,犹有竟时;

腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。情感基调:慷慨、悲凉“曹公古直,甚有悲凉句。”

—钟嵘 · 《诗品》

“志深笔长,梗概多气。”

—刘勰 · 《文心雕龙》

“气魄雄伟,慷慨悲凉。”

—毛泽东写作背景

建安十三年,曹操率大军南下,列阵长江,欲一举荡平孙刘势力。大战前夕,酒宴众文武,饮至半夜,忽闻鸦声望南飞鸣而去。曹操感此景而持槊歌此《短歌行》。关于“歌行”

乐府的别称:

歌:《垓下歌》《白雪歌》《登幽州台歌》《陇上歌》

行:《兵车行》《丽人行》《东门行》《十五从军行》

吟:《秦中吟》《白头吟》

引:《李凭箜篌引》

曲:《西洲曲》《秋风曲》《渭城曲》

此外还有:谣、辞等别称 什么叫短歌?长歌、短歌是指歌词音节的长短而言。一般说,长歌比较热烈奔放,而短歌的节奏比较短促,低吟短唱,适于抒发内心的忧愁和苦闷。难 点 释 疑词语

1.去日苦多:

离开。例:去国怀乡。另:去除、 距离(动词)。

2.鼓瑟吹笙:

弹奏; 另:一鼓作气:击鼓。

3.枉用相存:

问候,探望; 另:虽我之死,有子存焉:存在。

4.山不厌高:

嫌; 另:学而不厌:满足。

5.古今异义:

几何

——多少;

苹

——艾蒿;

哺

——嘴里咀嚼着的食物。 把握诗歌的情感主线这首诗表达了诗人的什么感情?

从诗中寻找线索,试用一个字

概括出来。忧思难忘。何以解忧?

忧从中来,不可断绝

忧 我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 (李 白)莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦(李清照)晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。(李商隐)浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。(龚自珍) 过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(温庭筠) 亲朋离愁思乡之愁

已知泉路近,欲别故乡难。 (夏完淳)

乡书何处达?归雁洛阳边。 (王 湾)

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。(崔 颢)

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。(范仲淹) 亡国之愁 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 (李煜)剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味

在心头。忧民报国之愁抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 (李 白) 了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。 (辛弃疾)兴,百姓苦。亡,百姓苦。 (张养浩)

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜 。

(杜甫) 忧思难忘。何以解忧?

忧从中来,不可断绝

1、作者究竟 忧 什么?

2、诗中曹操是如何抒发这种忧 ?忧研读一: 对酒当歌,人生几何! 譬如朝露,

去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

第一层抒发了诗人什么感慨?表达了作者对人生短促的感慨,但并没有软弱消沉,要在有限的生命中干一番轰轰烈烈的大事业(慨当以慷,忧思难忘)。

第二层:青青子衿,悠悠我心。但为君故,

沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。第二层借诗经表达诗人什么心情? 表达作者求贤若渴的心情,说明贤才若来投奔于已,必将极尽礼节招待他。 抒写诗人对贤才难得的忧思和既得贤才的欣喜。

“越陌度阡”四句句意呼应第二节,乃是想象贤才归己时的欢快场面。 明明如月,何时可掇?忧从中来,

不可断绝。越陌度阡,枉用相存。

契阔谈讌,心念旧恩。第三层 这一层表达的情感有哪些?第四层月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。 前四句比喻在三国鼎立的局面下,有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。抒写诗人对犹豫不决的贤才的关切和渴望天下贤才尽归自己的抱负。 本层中月明句有何深层含义?后四句表明作者的什么愿望? 后四句先用比喻手法说明自己渴望多纳贤才 ;然后以周公自比,说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺。表达作者胸怀大志,一统天下的愿望。曹操的愁是一种怎样的忧?

又如何理解他的愁? 皇图霸业谈笑中,不胜今宵一场醉!《短歌行》让我们从另一个侧面看到曹操作为一代政治家的英雄本色:他有爱才、礼贤的坦荡胸襟;他有统一天下的宏大志愿;他有开创新局面的进取精神。尽管他也有“忧”,有“很深的忧”,但是他的“忧”是站在国家的高度、英雄的角度之上的“忧”,这绝非杜康酒所能消解。

曹操的愁是一种心忧天下的愁。这种愁源自他统一天下的伟大抱负,源自他为实现理想而求贤若渴,源自年事已高、时日无多。他的愁之多之深正说明他的志之远之大啊!这是一个渴望建功立业的伟人之愁。

这首诗感慨光阴易逝、功业难成,抒发了作者求贤若渴、共图大业的急切心情。表现出作者建功立业的强烈愿望和积极进取的人生态度。

这首诗让我们想到了汉高祖刘邦。曾记否,他荣归故里,与乡村小儿同唱《大风歌》 “大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方?”,场面何其壮观,他是何等春风得意。但是言为心声,《大风歌》同样流露出了刘邦对人生的诸多困惑:目前人才匮乏,希望得到一些猛士即贤才来辅佐自己保住江山。另外毛泽东的 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”,也是透视出了一种抚今追昔时而萌生的历史苍凉与困惑。初唐诗人陈子昂的诗句“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”,道出了一个共性的问题:当站在历史的关口,每个人都会产生危机感和忧患意识,无不为自己的前途感到彷徨和苦闷。同样,曹操也是。只不过在曹操身上表现的更为强烈罢了。 先引《子衿》,写求贤

不得,故反复沉吟.

后引《鹿鸣》用以表达对贤才的礼遇。 一、引用《诗经》[原文] 青青子衿,①悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?②青青子佩,③悠悠我思。纵我不往,子宁不来?挑兮达兮,④在城阙兮。⑤一日不见,如三月兮。

[注释]①子:男子的美称。衿:即襟,衣领。②嗣音:传音讯。③佩:这里指系佩玉的绶带。④挑、达:形容走来走去的情状。⑤城阙:城门两边的观楼。

[译文]青青的是你的衣领,悠悠的是我的心境。纵然我不曾去会你,难道你就此断音信?青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。纵然我不曾去会你,难道你不能主动来?来来往往张眼望啊,在这高高城楼上啊。一天不见你的面呵,好像已有三月长啊! 这首诗写一个女子在城楼上等候她的恋人。全诗三章,采用倒叙手法。前两章以“我”的口气自述怀人。“青青子衿”,“青青子佩”,是以恋人的衣饰借代恋人。对方的衣饰给她留下这么深刻的印象,使她念念不忘,可想见其相思萦怀之情。如今因受阻不能前去赴约,只好等恋人过来相会,可望穿秋水,不见影儿,浓浓的爱意不由转化为惆怅与幽怨:纵然我没有去找你,你为何就不能捎个音信?纵然我没有去找你,你为何就不能主动前来?第三章点明地点,写她在城楼上因久候恋人不至而心烦意乱,来来回回地走个不停,觉得虽然只有一天不见面,却好像分别了三个月那么漫长。 二、运用比喻的手法1、“明明如月,何时可掇”比喻人才难得,这里写求贤不得。2、“月明星稀,乌鹊南飞。饶树三匝,何枝可依?”以生动的乌鹊南飞的形象比喻当时贤士四处奔走,流露出诗人惟恐贤者不来归附的焦虑。3、“山不厌高,海不厌深。”借用《管子.形势解》之语,原文:“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”诗意比喻执政者能宽宏大量,广纳贤才。这里暗喻曹操自己像山一样不厌其高而容纳土壤,像水一样不厌其深而容纳众水,表明要宽宏大量,广纳人才。

引用“周公吐哺”的典故。作者以周公自比反复倾诉了求贤若渴的迫切心情,表明了为完成统一大业而不遗余力的真诚态度。三、用典所谓"用典",是指在诗词中通过各种手法,或引用、或化用、或改用前人的成句、故事。

用典的作用:在唐以前诗歌中主要表现为增加诗歌的容量,使诗典雅耐读,富于文采;在唐以后的诗词曲中主要是怀古伤今,咏史言志。 用典返回归园田居陶渊明作者简介:陶渊明(365—427),字元亮,或云渊明字元亮。别号“五柳先生”,晚年更名“潜”,东晋浔阳柴桑人(今九江市)人,东晋大诗人、辞赋家、散文家。曾著《五柳先生传》以自况,卒后朋友私谥“靖节”,故后人称“靖节先生”。 陶渊明出身于贵族世家,受儒、道思想影响很深。他生于东晋后期和晋宋交替之际,家势已渐渐衰落。年轻时曾怀有“大济于苍生”的壮志,又因家境贫寒,二十九岁时走上仕途,历任江州祭酒、镇军参军、彭泽令等下级官职,每次时间都很短。几度出仕,使他逐渐认清了当时官场的污浊与黑暗,四十一岁还家归隐,过起了自由闲适的田园生活。此后二十三年,虽忧愤常积于心,生活困窘多难,但再无出仕之念,最后在贫病交迫中去世,时年六十三岁。 陶渊明最后一次做官,是义熙元年(405年)。那一年,已过“不惑之年”(四十一岁)的他在朋友的劝说下,再次出任彭泽县令。到任八十一天,碰到浔阳郡派遣督邮来检查公务,浔阳郡的督邮刘云,以凶狠贪婪闻名远近,每年两次以巡视为名向辖县索要贿赂,每次都是满载而归,否则栽赃陷害。县吏说:“当束带迎之。”就是应当穿戴整齐、备好礼品、恭恭敬敬地去迎接督邮。陶渊明叹道:“我岂能为五斗米向乡里小儿折腰?”意思是我怎能为了县令的五斗薪俸,就低声下气去向这些小人贿赂献殷勤。说完,挂冠而去,辞职归乡。此后,他一面读书为文,一面躬耕陇亩。归乡后,作《归园田居》组诗,共五首,本课所选为第一首。东晋最杰出的诗人,他的诗情感真实,诗味醇厚,风格平淡,语言清新自然。他开创田园诗一体,为古典诗歌开辟了一个新的境界.归园田居(三) 种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。 朗读课文少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。 归园田居提问:“归园田居”这个标题的题眼是哪个字?1、从何而归?

2、为何而归?

3、归向何处?

4、归去感觉如何?归朗读课文,寻找相关信息,回答上述问题

1、从何而归?明确:尘网、樊笼追问:尘网、樊笼比喻什么?明确:官场生活作者为什么要如此比喻?表现了诗人怎样的情感?明确:表达自己对官场生活的厌恶,“误落尘网中,一去三十年”,沉痛悔恨误入仕途的生活。2、为何而归?明确:“性本爱丘山”既然“性本爱丘山”,为何还要出仕?(原文诗句回答)明确:“误落尘网中”,入仕做官,非本性使然,而是一次失误。 陶渊明一生做官辞官多次,难道仅仅用一个“误”字就能解释吗?明确:

1、矛盾心态:家庭和儒家思想的影响,有“大济苍生”的抱负,仕途不得志,难以施展抱负。

2、彻底悔悟。

3、也许,是一种托词。提示:点题的诗句是哪一句?“性本爱丘山”也许是陶渊明“归园田”的重要原因之一,那么,它是不是根本原因呢?请在诗中继续寻找答案。明确:“守拙归园田”提问:归园田的目的是什么?如何理解“守拙”,言外之意是什么?(不归园田就无法守拙?)明确:守拙,即守住“正直善良”的本性。东晋末年权力之争剧烈,官员皆是尔虞我诈左右逢源,没有这种本领就无法得意于仕途。所以,正直良善之辈就会感到压抑束缚,为了守住自己的本心,归园田是他最好的归宿。小结:所以,“归园田”是为了保持精神上的自由和独立。3、归向何处?明确:归向园田诗人笔下的田园风光有哪些?请找出诗歌中的意象。明确:方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣为什么看起来普通常见的乡村风光,在陶渊明的眼中显得那么美好?方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。 诗人热爱农村生活、田园风光,尤其是在对官场生活有了深刻的反感,彻底逃离它之后,对于田园生活更增添了感情。从诗歌的描写中,我们可以感觉到诗人内心的闲适、自在、喜悦。他把平常的农村景物饶有兴致地写入诗中,而这些景物一经入诗,便和他的感情相互交融,构成一个完整的诗境。所以,我们读起来,也会觉得其中蕴含着盎然的诗意,普通的景物也具有了美感。4、归去如何?请从诗中找出描述他归隐之后生活的诗句及蕴含作者情感的词语。明确:无尘杂、有余闲,久、复由此可见作者的人格倾向和精神追求是怎样的?明确:凸显出一种睽违已久的喜悦、闲适和自由,表达自己厌恶官场,热爱田园生活,追求精神的独立与自由。 最后两句收束全文,诗人似乎在回答人们的疑问,为何对如此平凡的茅屋草木,鸡鸣狗吠津津乐道,如数家珍呢?原来是作者“久在樊笼里”的缘故。可以说,这两句诗,是对以前误入尘网中的官场生活的形象的总结,也是对已经开始的新生活的欣喜。5、小结 这就是陶渊明,他的归来,他的舍得,在我们心中留下了许多:“不为五斗米折腰”的傲骨,厌弃官场的高洁,他不仅创作了最美丽的诗文,且塑造了最完美的人格。它的独特艺术个性及高尚品格深刻影响着并将继续影响一代又一代的后来人!点金训练讲评邺都引

君不见魏武草创争天禄,群雄睚毗相驰逐。

昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。

都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲。

城郭为墟人代改,但见西园明月在。

邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。

试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人。前六句为第一层,主要是缅怀和描述曹操生前的非凡业绩,以寄托自己的凌云壮志。

“君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐”二句,为曹操生前的壮举铺叙了广阔的时代场景。“草创”二字表明了魏武创业的艰难、不易;一个“争”字,生动地表现出曹操人定胜天的朴素唯物主义思想。古代迷信思想认为人的遭遇、地位都由天帝赐予,而曹操不信天命,偏偏要奋起与“群雄睚眦相驰逐”,争夺帝位,这一“争”就将他的顽强奋斗准确地展现在读者面前了。“昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋”二句,以极其洗练的语言,概述了曹操一生的文武事业。“昼”句勾勒了曹操驰骋沙场的形象,一个“携”字描摹出了他一马当先、勇冠三军的英武气概;一个“破”字,又表现出了其无坚不摧的进攻气势,展示了“魏武挥鞭”气吞万里如虎的骁将风姿。“夜”句则为读者刻划了曹操极具儒将风度的形象侧面。这里,一个“接”字,表现了魏武礼贤下士的品格。他所建的“西园”——铜爵园,就是其父子常与文士夜间在此宴会赋诗的地方。“夜接词人赋华屋”一句,就形象地展示了当年曹操开创建安文学黄金时代的历史画面。

“都邑缭绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲”二句,主要描写曹操在生产、建设方面的功绩。邺都城池委曲环绕,表明魏国建筑雄伟,后方坚固;农桑林木沿漳河层层密布、“汗漫”无边,说明其农、林生产的发达。在汉末群雄逐鹿的战乱中能辟一农桑昌盛地域实在不易,由此更能显示出曹操治理国家的雄才大略。在历史上,曹操是蒙垢最多的人物之一。一些持正统观念的史家往往将他打入挟天子以令诸侯的“奸贼”另册。作为曾二度为相的张说,能够如此高度地评价曹操的历史功绩,是独具胆识、难能可贵的;同时,这一层也表露出诗人追慕魏武,希望在政治上有所建树的感情,让读者从对曹操的业绩的追述中体味出诗人的理想追求。诗的后六句为第二层,主要叙述魏武身后的历史变迁,流露出诗人哀叹时光易逝、英雄业绩无继的感慨。

“城郭为墟人代改,但见西园明月在”二句,是通过曹魏时代的城郭建筑今已凋蔽颓败揭示邺都环境的今昔变迁。“城郭”一词有承接上文“都邑”、引起下文转折的作用,它是邺都外观上最易显示变化的景物。“城郭”和“西园”沦为废墟,标志着魏武的时代已成为历史的陈迹,明月依旧,却照不见曹操在西园“夜接词人赋华屋”,更衬托出今日邺都的凄凉冷落。

“邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼目录共灰尘”二句,是从邺都人事变迁的角度来表现其今昔变化的巨大。曹魏时代的“贵臣”已入“高冢”作古,说明其政权的支柱已不复存在;魏武的众多姬妾、歌伎化为尘土,可见供其役使的社会基础也土崩瓦解。“贵臣”、美女的纷纷进入坟墓,它象一面镜子一样,真实地折射出历史变迁的轨迹,流露出了诗人对曹操文韬武略、宏图大业付之东流的婉惜之情。

结尾“试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人”二句,为正面抒怀。“试上”二字表现了诗人欲上而又犹豫的心理——人事变迁,景非昔比,诗人要登上曹操所建铜雀台一览胜迹,但又怕“铜台”因为“人代改”而“为墟”,引发自己更多的惆怅。等到登上“铜台”,果然见出邺都的一切繁华都成为历史,只留下秋风凭吊英雄。“愁杀人”三字是饱蘸感情的点睛之笔,深沉而强烈地表现出诗人悲壮的凭吊心情,将一腔不泯的雄心遥寄千载,表现出诗人被贬、壮志难酬的内心苦痛和不平之情。诗人紧扣曹操创业的始终线索展开诗情,叠出画面,因此这首诗的感情较之同类作品就更显得慷慨悲壮、深沉含蓄,象羯鼓筝琶一样,摇人心旌,撼人心魄。