2018年秋九年级化学上册第四单元自然界的水教案(新版)新人教版

文档属性

| 名称 | 2018年秋九年级化学上册第四单元自然界的水教案(新版)新人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-08-22 14:58:49 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 自然界的水

课题1 爱护水资源

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.知道地球上水的存在和水在自然界的分布情况。

2.了解世界和我国的水资源状况。

3.掌握水体污染的来源、危害及防止水体污染的措施。

【过程与方法】

1.通过课前查阅资料,培养学生的调查分析和思考能力。

2.通过观看图片,激发学生的学习兴趣。

【情感·态度·价值观】

1.增强学生节约用水和保护水资源的意识。

2.培养学生关心社会,为社会做贡献的社会责任感。

3.通过对水资源的了解,学习用辩证的观点看待水资源的丰富和有限。

◇教学重难点◇

【教学重点】

用辩证的观点看待水资源的丰富和有限,节约用水及防止水污染。

【教学难点】

相关资料的收集、整理及探究活动的开展,学生积极性的调动。

◇教学过程◇

一、导入新课

我们每天都要与水接触,你们能说出水对于我们人类有哪些用途吗?

没有水,就不可能有生机勃勃的地球。既然水对我们如此重要,那么,同学们了解地球的水资源状况吗?知道如何保护我们的水资源吗?

二、推进新课

1.人类拥有的水资源

引导学生阅读教材第68~69页相关内容,归纳人类拥有的水资源储量与分布。

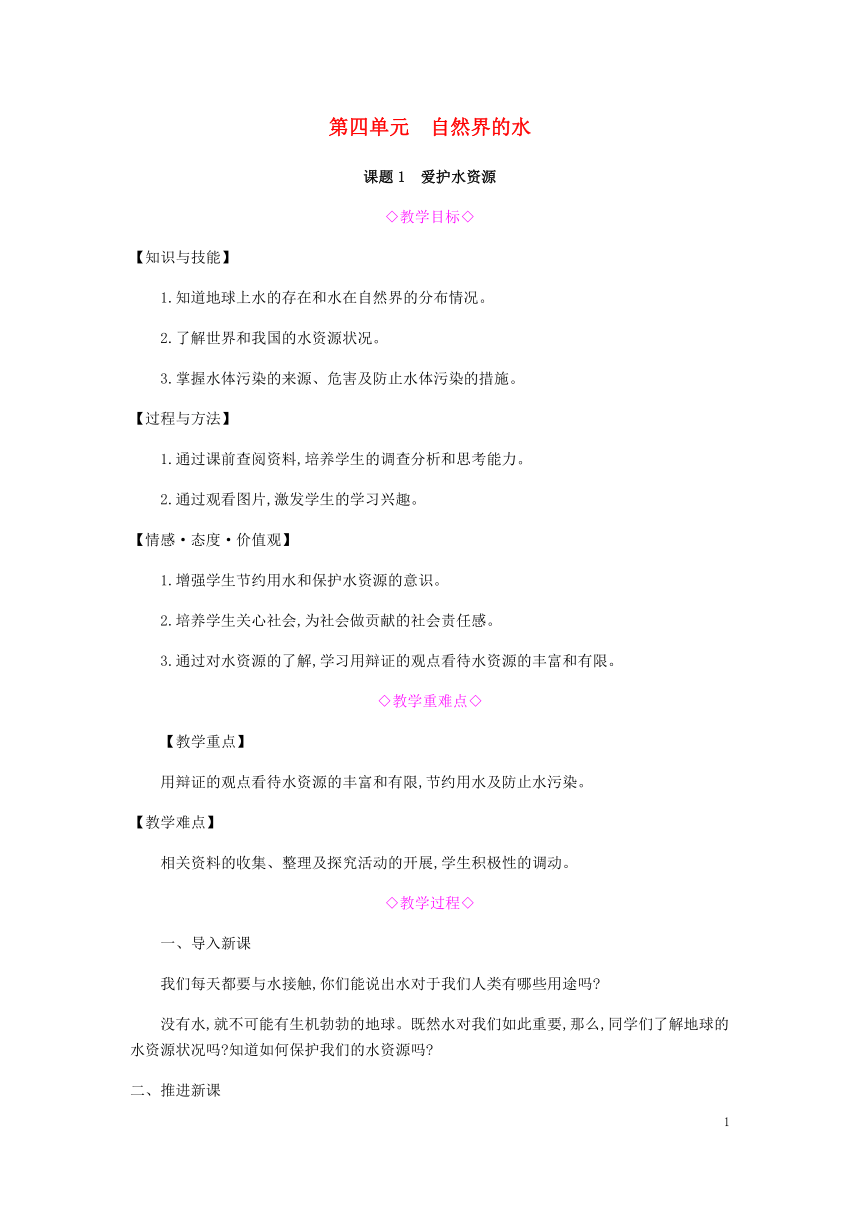

[归纳总结]①储量:地球表面约71%被水覆盖着。

②

[投影展示]

引导学生归纳水资源短缺的原因。

[归纳总结]①可利用的淡水资源缺乏。

②海水淡化成本高。

③随着社会的发展,人类生活、生产的用水量不断增加。

④水体污染。

[讨论交流]阅读教材第70页的柱状图,从中能获得哪些信息?

2.爱护水资源

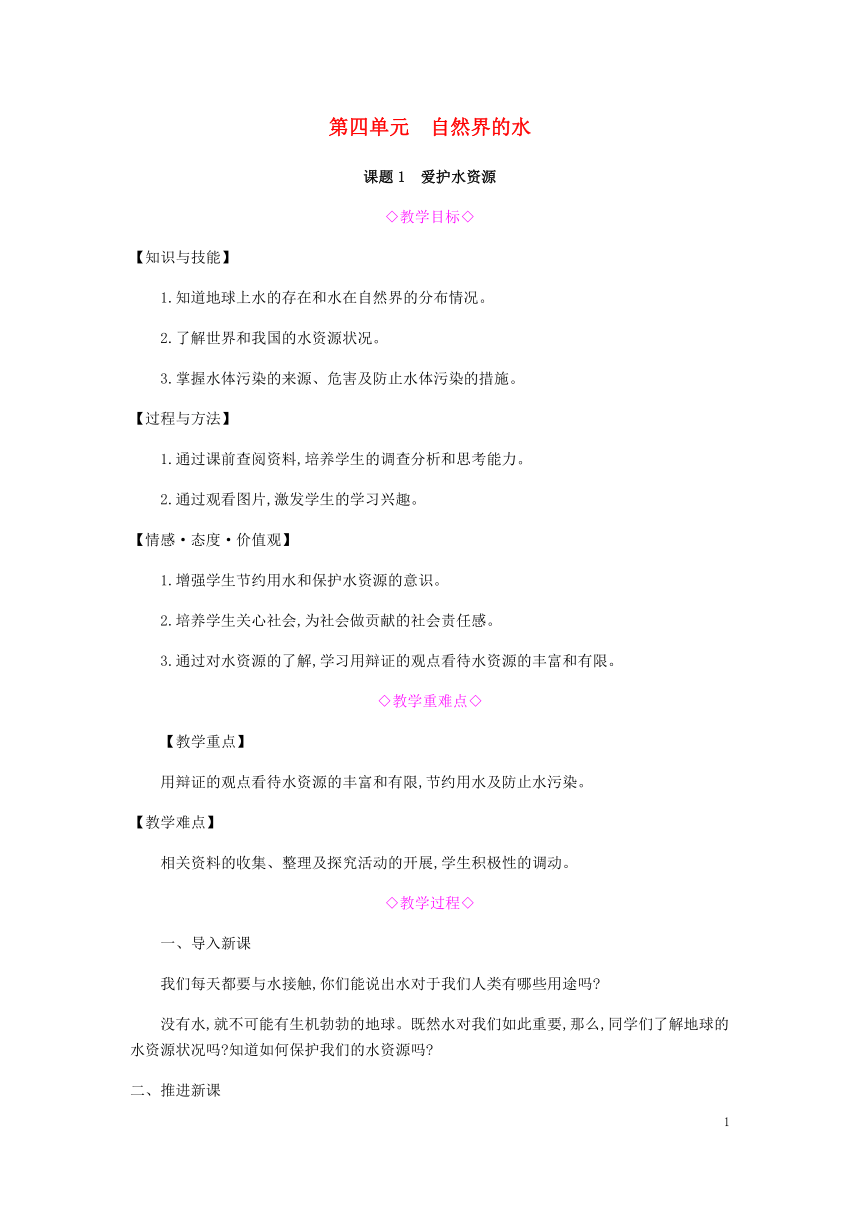

[过渡]据统计,当今世界上有80多个国家,约20多亿人口面临淡水危机,其中26个国家的3亿多人口生活在缺水状态中。课前布置了一项家庭作业,让大家调查自己家的用水情况。现在请几位同学汇报一下你的调查结果。

[讨论交流]水是一切生命体生存所必需的物质,针对上述同学们的调查结果,谈一谈我们应如何爱护水资源呢?

[归纳总结]爱护水资源,一方面要节约用水,另一方面要防治水体污染。

[开阔视野]如图为国家节水标志,其由水滴、人手和地球变形而成。圆形代表地球,象征节水能保护地球生态;手掌托着水滴,象征人人动手节约每一滴水;手掌又像一条河流,象征着滴水汇成江河。

[过渡]介绍水体污染的定义及来源。

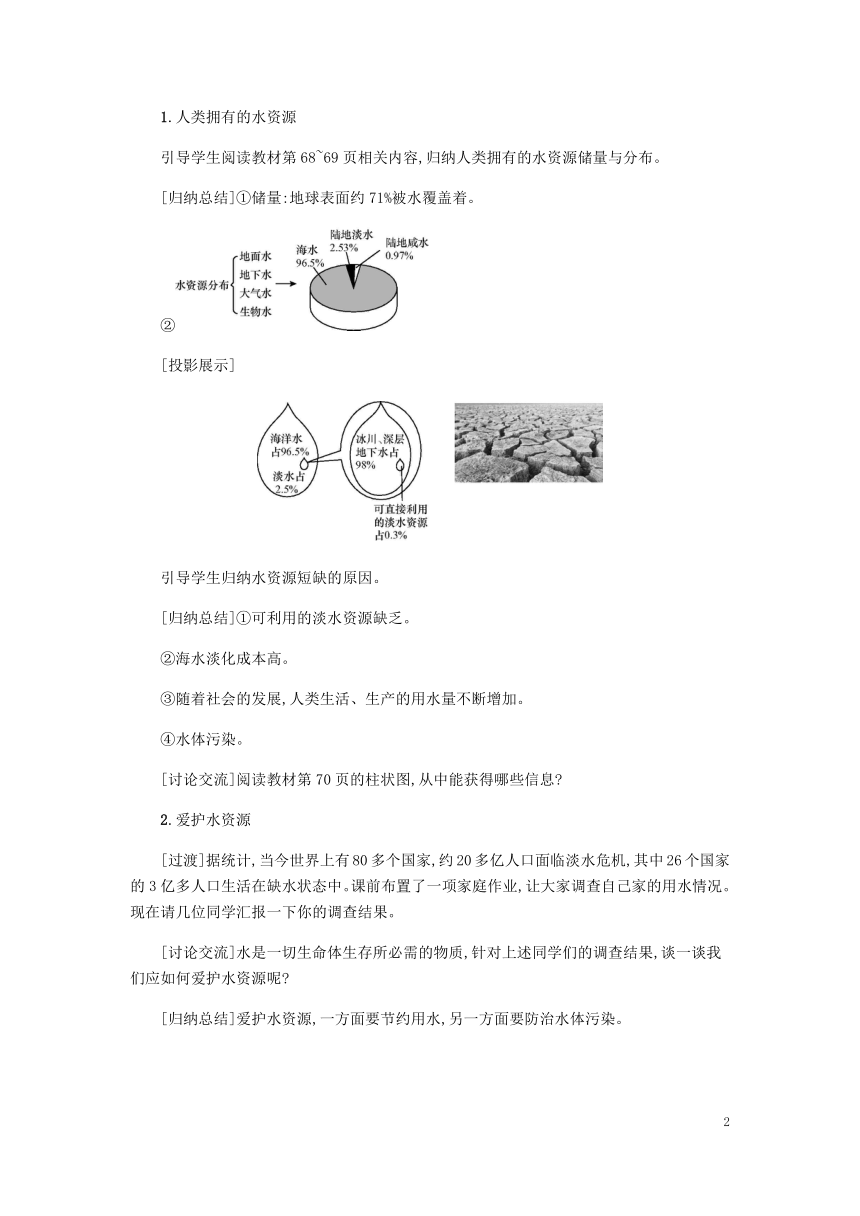

[讨论交流]查阅课前准备的资料,讨论水体污染给我们带来了哪些危害?造成了什么严重后果?

[投影展示]

[归纳总结]水体污染,不仅影响工业、农业、渔业生产,破坏水生生态平衡,还会直接危害人体健康等。

[课堂小结]这节课我们学习了地球上水资源的现状,水体污染的来源、危害及防止水体污染的措施。在不断提高人类保护水资源意识的同时,科学家们正在努力探索解决淡水危机的良策。他们首先把目光瞄准了茫茫大海,那里有取之不尽的水源,只要将海水中的盐分去掉,就不愁没有淡水了,但关键的问题是如何经济地使海水得以淡化。请同学们课后查阅相关资料,了解海水淡化的方法(提示:分级蒸发法和循环渗析法)。

◇板书设计◇

第四单元 自然界的水

课题1 爱护水资源

一、人类拥有的水资源——既丰富又短缺

1.地球表面约71%被水覆盖着。

2.淡水资源极度缺乏。

3.我国属于严重缺水国家。

二、爱护水资源

1.节约用水。

2.防止水体污染(工业污染、农业污染和生活污染)。

◇教学反思◇

本节课教学环节清晰自然,整堂课环环相扣,过渡较流畅,有条不紊。不足之处在于学生缺乏关于水资源及水质情况调查的实践活动,可能对水资源现状认识不够深刻。

课题2 水的净化

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解纯水与天然水、硬水与软水的区别。

2.了解自来水生产流程,理解吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净水的方法。

3.初步学会用过滤的方法对混合物进行分离。

4.能够区分硬水和软水,了解软化硬水的方法。

【过程与方法】

1.通过课前收集、整理资料和课堂汇报,培养学生的自学能力、归纳整理能力以及表达能力。

2.通过实验探究和讨论,培养学生的观察描述能力、交流合作能力。

3.通过对水净化过程的初步探究,体验探究的一般过程,形成良好的学习习惯和学习方法。

【情感·态度·价值观】

通过对水的净化过程的参与,感受爱护、珍惜水资源的重要性。

◇教学重难点◇

【教学重点】

沉淀、过滤、吸附和蒸馏等净水的方法;硬水与软水的概念和区分。

【教学难点】

过滤的操作方法和注意事项。

◇教学过程◇

一、导入新课

课前用烧杯取来河水和自来水,进行展示,请同学们观察这两杯水有什么区别?并思考如何净化这杯河水?

二、推进新课

1.水的净化

[提出问题]阅读教材第74页的内容,思考净化浑浊的河水应考虑哪些方面的因素?

[归纳总结]应考虑河水中的泥沙、细菌、异味等杂质。

[开阔视野]饮用不干净的水会诱发各种疾病。“生命吸管”是一种可随身携带的小型净水器,它是一种能够将户外的河水、溪水、泉水等淡水直接过滤成直饮水的净水装置。“生命吸管”是一根长约25厘米、直径约3厘米的塑料管子,里面装有7种过滤器,包括网眼直径6微米的网丝,其中注入了活性炭和碘的树脂。

[过渡]我们日常生活中所用的自来水其实也是来源于河水,通过课前的调查和资料查阅,我们一起来学习自来水厂净水的过程。

[投影展示]

[归纳总结]①要除去比水重的大颗粒泥沙等杂质,最简单的方法就是将浑浊的水装在一个容器里,静置,过一段时间,泥沙就会沉入水底。农村饮用井水,常常就是利用这种方法,这种净化水的方法叫做沉淀。此过程中加入明矾的作用就是把水中的一些较小的颗粒吸附在一起,使它们尽快沉淀。

②沉淀后的水不是无色透明的,说明水中还含有杂质。这些剩余的不溶于水的杂质,可以用过滤的方法除去。

③吸附主要是利用活性炭的吸附性,把水中一些不溶性杂质、部分可溶性杂质吸附在表面而除去。

④通过消毒可以杀死水中的细菌,消毒的方法有加药品消毒和煮沸消毒。

[拓展延伸]自来水厂的水在运送过程中,还会有一些细菌混入水中,所以从水龙头里流出来的水仍然要煮沸消毒后才能饮用。

[讨论交流]在净化水的方法中,哪些发生了物理变化?哪些发生了化学变化?所得到的自来水是纯净物吗?

2.过滤

[过渡]生活中,要将茶叶和茶水分开,我们可以用滤网,在化学实验室中,为了使固体杂质和液体更好地分离,我们可以采用过滤的方法。

[演示实验]实验4-2,操作中引导学生注意观察并讲解注意事项。

[归纳总结]过滤操作要点归纳:“一贴、二低、三靠”。

一贴:滤纸要紧贴漏斗内壁,中间不留气泡,因为有气泡会影响过滤速度。

二低:a.液面低于滤纸边缘;b.滤纸边缘低于漏斗的边缘。过滤时要始终注意滤液的液面要低于滤纸的边缘。

三靠:a.盛有待过滤液体的烧杯的烧杯嘴要靠在倾斜的玻璃棒上;b.玻璃棒的末端要轻轻地斜靠在三层滤纸的一边(三层滤纸一边较厚,不易被弄破);c.漏斗的下端管口要紧靠烧杯内壁。

[讨论交流]如果发现过滤后的液体仍然浑浊,应如何处理?多次过滤后溶液仍浑浊的原因有哪些?

[归纳总结]一次过滤后溶液仍浑浊应再次进行过滤。多次过滤后溶液仍浑浊的原因有:滤纸破损;待过滤液体的液面高于滤纸边缘;玻璃仪器不干净等。

3.硬水和软水

[提出问题]自然界的水有不同的水质,我们根据水中溶解的杂质把水分为硬水和软水,阅读教材第76页的内容,回答什么是硬水?什么是软水?两者应如何区分?

[演示实验]实验4-3。

[归纳总结]我们把含有较多可溶性钙、镁化合物的水叫做硬水;不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。硬水和软水可用肥皂水区分,与肥皂水作用时,泡沫少、浮渣多的是硬水,泡沫多、浮渣少的是软水。

[拓展延伸]有些地区的水很容易使水壶或盛水的器具上结水垢,就是因为该地区的水中溶有较多的可溶性钙、镁化合物。

[过渡]引导学生阅读教材第76页相关内容,归纳总结使用硬水的危害。

[归纳总结]①用硬水洗涤衣物,既浪费肥皂也洗不净衣物。

②锅炉用水硬度高了十分危险。

③长期饮用硬度很高的水,不利于人体健康。

[提出问题]如何软化硬水呢?

[讲解]家庭常用煮沸的方法;实验室中采用蒸馏的方法;工业上还常用离子交换法。

[投影展示]蒸馏装置图,并介绍蒸馏装置及蒸馏时的注意事项。

经过蒸馏的水是纯净物,蒸馏是程度最高的净化步骤。

◇板书设计◇

课题2 水的净化

一、水的净化

二、硬水和软水

1.概念

硬水:含有较多可溶性钙、镁化合物的水。

软水:不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。

2.硬水与软水的鉴别:肥皂水。

3.硬水软化的方法:生活中加热煮沸,实验室进行蒸馏。

◇教学反思◇

从总体上看,本节课基本上达到了预期目标。教学中应创造条件,增加学生动手练习的机会。在课前让学生预习本课题中的活动与探究,准备过滤实验的代用品,课上进行实际操作,鼓励学生互相学习、交流,调动学习的积极性。

课题3 水的组成

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解氢气的性质,认识到氢气是一种环保燃料。

2.根据氢气的燃烧实验和电解水实验推断出水的元素组成。

3.了解并区分单质和化合物。

【过程与方法】

1.学习运用活动探究以及知识归纳的方法,主动参与到学习中以便获取新知识。

2.通过设计实验与进行实验,体会探究的过程。

【情感·态度·价值观】

1.通过设计氢气燃烧和电解水两个实验,引导学生认识到可利用化学反应前后元素不变的规律来推测未知物质的成分,体会利用化学知识解决实际问题的乐趣。

2.通过记录现象、分析数据,培养学生尊重科学,实事求是的态度。

◇教学重难点◇

【教学重点】

电解水实验现象的观察;确定水的组成;单质与化合物的区分。

【教学难点】

相关资料的收集、整理及探究活动的开展;探究水的组成。

◇教学过程◇

一、导入新课

在第二单元《我们周围的空气》中,我们学习了空气的组成,今天我们来学习另一种身边最常见的物质的组成——水的组成。人们认识水的组成,是从18世纪末两位英国科学家普利斯特里和卡文迪许做氢气燃烧的实验开始的。今天我们沿着科学家的足迹,开始探索水的组成之旅。

二、推进新课

1.水的生成

[过渡]引导学生阅读教材第79页有关氢气的内容,了解氢气的物理性质和化学性质。

[归纳总结]氢气是无色、无臭、难溶于水的气体,密度比空气的小,氢气在空气中燃烧时,产生淡蓝色火焰。混有一定量空气或氧气的氢气遇明火会发生爆炸,因此点燃氢气前一定要检验其纯度。

[演示实验]实验4-5,实验过程中仔细观察实验现象,并思考实验中有无新物质生成?发生了什么变化?

[归纳总结]①实验现象:纯净的氢气在空气里安静地燃烧,产生淡蓝色的火焰。用小烧杯罩在火焰的上方时,烧杯壁上有水雾出现,接触烧杯的手感到发烫。

②实验结论:氢气在空气中燃烧,放出热量,生成水,属于化学变化。

2.探究水的组成

[过渡]普利斯特里和卡文迪许两位科学家发现氢气在氧气中能燃烧生成水,但受当时错误观念的影响,并没有得出水是由什么元素组成的结论。一年后法国科学家拉瓦锡重复了他们的实验,并做了一个相反的实验,即水的分解实验,才得出了正确的结论。

[演示实验]电解水实验(引导学生观察与电源正负极相连的两个电极附近和玻璃管内发生的现象)。

[归纳总结]通电后,两电极上均有气泡产生,一段时间后,与正极相连的玻璃管内产生的气体与负极相连的玻璃管内产生的气体体积比约为1∶2。

[讨论交流]两电极上均有气泡产生,说明有气体生成,两极上得到的气体分别是什么呢?

[演示实验]切断电解水装置中的电源,用燃着的木条分别在两个玻璃管尖嘴处进行检验,观察并记录实验现象。

[归纳总结]①

正极端玻璃管

负极端玻璃管

现象

木条燃烧得更旺

气体燃烧,火焰呈淡蓝色

解释

反应生成了氧气,氧气具有助燃性

反应生成了氢气,氢气具有可燃性,且燃烧时火焰呈淡蓝色

②水的生成和分解实验说明了水是由氢、氧两种元素组成的。

[拓展延伸]电解水实验中,理论上正负极产生的气体体积比为1∶2,但在实际实验中一般小于1∶2,可能的原因如下:①氧气在水中的溶解能力大于氢气;②氧气较活泼,可能与电极发生了反应而被消耗,而氢气不发生反应。

[过渡]从宏观上看,水通电后生成了氢气和氧气,那微观上,构成水的水分子,又会发生什么变化呢?

[提出问题]观察教材第81页图4-26,思考水分子如何变成氢分子和氧分子?

[归纳总结]水分子会分解成氢原子和氧原子,氢原子再重新组合成新的氢分子,氧原子重新组合成新的氧分子。

3.单质、化合物及氧化物

[过渡]通过水的电解实验,我们知道,水、氢气、氧气虽然都是纯净物,但它们的组成却各不相同,你能说说它们组成上的区别吗?

[讨论交流]引导学生阅读教材第81页有关物质分类的相关内容,归纳出化合物、氧化物、单质的概念,并列举几种之前学习过的物质。

[归纳总结]

◇板书设计◇

课题3 水的组成

一、氢气的性质

1.物理性质:无色、无臭的气体,难溶于水。

2.化学性质:可燃性(燃烧产物是水)。

二、水的组成

1.实验现象:两电极附近均有气泡产生,一段时间后,电源正极产生的气体与负极产生的气体体积比约为1∶2。

2.实验结论:水是由氢、氧两种元素组成的。

三、单质、化合物及氧化物

◇教学反思◇

本课题的内容分两部分展开,一是水的组成,二是单质、化合物及氧化物的概念。通过电解水的实验证明了水的组成,这一点学生比较感兴趣,也容易掌握。对于单质、化合物及氧化物的概念,不需要讲解太多,通过练习不断加深理解即可掌握。

课题4 化学式与化合价

第1课时 化学式与化合价

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解化学式的含义,并能用规范的语言描述化学式的意义。

2.知道一些常见元素和根的化合价。

3.能用化学式表示某些物质的组成,并能利用化合价推求化学式。

【过程与方法】

1.引导学生运用科学方法来学习化学知识,培养学生分析问题、归纳整理、寻找规律的学习能力,并掌握科学的记忆方法。

2.培养学生的思维能力和对知识形成规律性认识的能力,在课堂练习中培养学生应用概念认识新事物的能力。

【情感·态度·价值观】

1.感受化学式等化学用语给人类交流带来的便利。

2.培养学生善于合作、勤于思考、严谨求实和勇于创新的科学精神。

◇教学重难点◇

【教学重点】

化学式的含义;常见元素及根的化合价;会用化学式表示某物质的组成。

【教学难点】

化学式的正确书写;根据化合价推导化学式。

◇教学过程◇

一、导入新课

回顾并复习元素及元素符号的意义。每个学科都有自己学科的独特语言,化学学科也不例外,今天我们就来学习一种化学用语——化学式。

二、推进新课

1.化学式及其意义

[提出问题]用元素符号如何来表示物质呢?(引导学生阅读教材第83页,归纳化学式的定义)

[归纳总结]用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子叫做化学式,如H2O、O2、H2等分别可以表示水、氧气、氢气等物质的组成。

[特别提醒]只有纯净物才能用化学式表示其组成,一种物质只能用一个化学式来表示。

[投影展示]

[归纳总结]

化学式的含义

宏观

表示一种物质

表示该物质由哪些元素组成

微观

由分子构成的物质的化学式可表示该物质的1个分子

表示该物质的分子构成

说明:由离子和原子构成的物质,微观上只有一层含义。原子构成的物质:表示一个原子;离子构成的物质:表示构成该物质的阴、阳离子的个数比,如MgCl2表示MgCl2中Mg2+与Cl-的个数比为1∶2。

[讨论交流]符号H、2H、H2、2H2各具有什么意义?

[拓展延伸]①化学式周围数字的含义:

②化学式既有宏观意义也有微观意义,但当化学式前面加上数字后则只有微观意义。

2.化学式的写法和读法

[提出问题]学习了化学式的意义,那么该如何准确地书写各物质的化学式呢?给出某种物质的化学式,我们如何判断它的中文名称呢?(引导学生阅读教材第84页相关内容,归纳出不同物质化学式的书写方法及读法)

[归纳总结]分类归纳出单质、化合物的化学式的书写方法及读法,并列举部分示例进行巩固。

3.化合价

[过渡]书写出硫原子和氢原子的结构示意图,以硫化氢的形成过程为例,初步建立物质在化合过程中原子个数比不变的观念,并由此引申出化合价的概念。

[提出问题]离子所带电荷有正有负,同种原子可能形成不同离子,那么元素的化合价有正负吗?一种元素是否只有一种化合价?(引导学生阅读教材第84、85页相关内容,归纳出化合价规则)

[归纳总结]①化合价有正价和负价之分。

②金属元素和非金属元素化合时,金属元素通常显正价,非金属元素通常显负价。

③一些元素在不同物质中显不同的化合价。

④在化合物里,各元素正、负化合价的代数和为零。

⑤单质中,元素的化合价为零。

[拓展延伸]常见元素和根的化合价口诀:

元素:一价氢氯钾钠银,二价氧钙钡镁锌;

三铝四硅五价磷,二三铁、二四碳;

二四六硫都齐全,铜汞二价最常见;

正负价,要分清,单质独身价定零。

根:负一氢氧硝酸根,负二碳酸硫酸根;

负三价的磷酸根,正一价的是铵根。

[讨论交流]前面我们学习了离子符号的书写,化合价应如何表示呢?它与离子符号有哪些异同呢?

[归纳总结]①化合价的表示方法:通常在元素符号和原子团的正上方用“+n”或“-n”表示,n为1时不能省略。

②化合价和离子符号表示方法的异同:

a.不同点

不同

化合价的表示方法

离子符号的写法

正负号及数值标的位置不同

标在元素符号正上方

标在元素符号右上角

正负号及数值书写的顺序不同

正负号在前,数值在后

数值在前,正负号在后

数值都是1时

化合价为+1价或-1价,数字“1”不能省略

带1个单位正电荷或1个单位负电荷的离子,“1”省略不写

b.相同点:同种元素(或根)的化合价和离子所带电荷的数值相等,正负号相同。

4.化合价的应用

讲解交叉法书写化学式

一排序,二标价,三约简,四交叉,五检查。

◇板书设计◇

课题4 化学式与化合价

第1课时 化学式与化合价

一、化学式

1.定义:用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子。

2.化学式的意义:宏观意义和微观意义。

3.化学式的写法和读法。

二、化合价

1.定义:表示原子之间相互化合的数目。

2.化合价规则。

3.化合价的表示方法。

4.化合价的应用:已知化合价书写化学式。

◇教学反思◇

本课时内容既抽象又难以理解,学生不容易接受,在教学时应充分分散难点,逐个突破。在教学中将化合价的记忆编成口诀来帮助学生记忆,既提高了学生学习的兴趣,又能快速地帮助学生掌握此知识点,效果较好。

课题4 化学式与化合价

第2课时 有关相对分子质量的计算

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解相对分子质量的含义,并能利用相对原子质量和相对分子质量计算物质的组成。

2.能看懂某些商品标签或说明书上标示的物质成分和含量。

【过程与方法】

通过讨论交流,培养学生利用所学的知识解决实际问题的能力和基本计算能力。

【情感·态度·价值观】

通过讨论交流,发展学生善于合作、勤于思考、勇于实践的精神。

◇教学重难点◇

【教学重点】

有关相对分子质量、元素的质量比和元素质量分数的计算。

【教学难点】

从微观到宏观,理解有关相对分子质量计算的依据,物质质量与元素质量的互求。

◇教学过程◇

一、导入新课

展示实物:1个文具袋、2支铅笔、1支钢笔。

有1个文具袋,袋内放有2支相同质量的铅笔和1支钢笔,它们各自的质量如下:1支铅笔10 g,1支钢笔30 g,文具袋的质量忽略不计。请计算:

(1)整个文具袋的质量是多少?

(2)文具袋中铅笔和钢笔的质量比是多少?

(3)铅笔占整个文具袋的质量百分数是多少?

二、推进新课

讲解相对分子质量的概念,根据化学式的计算,利用化学式的意义引出相关习题的类型。

[提出问题]水的化学式是H2O,你能够进行以下计算吗?

(1)水的相对分子质量是多少?

(2)水中氢元素和氧元素的质量比是多少?

(3)水中氢元素的质量分数是多少?

[引导对比]①“水的相对分子质量”——“文具袋的总质量”。

②“水中氢元素和氧元素的质量比”——“文具袋中铅笔和钢笔的质量比”。

③“水中氢元素的质量分数”——“铅笔占整个文具袋的质量百分数”。

[归纳总结]①物质的相对分子质量=化学式中各原子的相对原子质量之和。

②化合物中各元素的质量比=化学式中各原子的相对原子质量×相应原子个数之比。

③物质中某元素的质量分数=×100%。

[特别提醒]计算过程中应注意:①不要漏掉化学式中元素右下角的数字;②求物质中各元素的质量比时,一般最后要化简成最简整数比。③计算质量分数时不要忘记乘以100%。

[投影展示]

介绍药品、食品等商品的标签或说明书上常常用质量分数来表示物质的成分或纯度。

◇板书设计◇

第2课时 有关相对分子质量的计算

有关相对分子 质量的计算

◇教学反思◇

本课时的教学过程中都是呈现比较简单的练习题,学生通过简单运算来了解化学物质的组成特点,学习热情较高,掌握也较好。

课题1 爱护水资源

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.知道地球上水的存在和水在自然界的分布情况。

2.了解世界和我国的水资源状况。

3.掌握水体污染的来源、危害及防止水体污染的措施。

【过程与方法】

1.通过课前查阅资料,培养学生的调查分析和思考能力。

2.通过观看图片,激发学生的学习兴趣。

【情感·态度·价值观】

1.增强学生节约用水和保护水资源的意识。

2.培养学生关心社会,为社会做贡献的社会责任感。

3.通过对水资源的了解,学习用辩证的观点看待水资源的丰富和有限。

◇教学重难点◇

【教学重点】

用辩证的观点看待水资源的丰富和有限,节约用水及防止水污染。

【教学难点】

相关资料的收集、整理及探究活动的开展,学生积极性的调动。

◇教学过程◇

一、导入新课

我们每天都要与水接触,你们能说出水对于我们人类有哪些用途吗?

没有水,就不可能有生机勃勃的地球。既然水对我们如此重要,那么,同学们了解地球的水资源状况吗?知道如何保护我们的水资源吗?

二、推进新课

1.人类拥有的水资源

引导学生阅读教材第68~69页相关内容,归纳人类拥有的水资源储量与分布。

[归纳总结]①储量:地球表面约71%被水覆盖着。

②

[投影展示]

引导学生归纳水资源短缺的原因。

[归纳总结]①可利用的淡水资源缺乏。

②海水淡化成本高。

③随着社会的发展,人类生活、生产的用水量不断增加。

④水体污染。

[讨论交流]阅读教材第70页的柱状图,从中能获得哪些信息?

2.爱护水资源

[过渡]据统计,当今世界上有80多个国家,约20多亿人口面临淡水危机,其中26个国家的3亿多人口生活在缺水状态中。课前布置了一项家庭作业,让大家调查自己家的用水情况。现在请几位同学汇报一下你的调查结果。

[讨论交流]水是一切生命体生存所必需的物质,针对上述同学们的调查结果,谈一谈我们应如何爱护水资源呢?

[归纳总结]爱护水资源,一方面要节约用水,另一方面要防治水体污染。

[开阔视野]如图为国家节水标志,其由水滴、人手和地球变形而成。圆形代表地球,象征节水能保护地球生态;手掌托着水滴,象征人人动手节约每一滴水;手掌又像一条河流,象征着滴水汇成江河。

[过渡]介绍水体污染的定义及来源。

[讨论交流]查阅课前准备的资料,讨论水体污染给我们带来了哪些危害?造成了什么严重后果?

[投影展示]

[归纳总结]水体污染,不仅影响工业、农业、渔业生产,破坏水生生态平衡,还会直接危害人体健康等。

[课堂小结]这节课我们学习了地球上水资源的现状,水体污染的来源、危害及防止水体污染的措施。在不断提高人类保护水资源意识的同时,科学家们正在努力探索解决淡水危机的良策。他们首先把目光瞄准了茫茫大海,那里有取之不尽的水源,只要将海水中的盐分去掉,就不愁没有淡水了,但关键的问题是如何经济地使海水得以淡化。请同学们课后查阅相关资料,了解海水淡化的方法(提示:分级蒸发法和循环渗析法)。

◇板书设计◇

第四单元 自然界的水

课题1 爱护水资源

一、人类拥有的水资源——既丰富又短缺

1.地球表面约71%被水覆盖着。

2.淡水资源极度缺乏。

3.我国属于严重缺水国家。

二、爱护水资源

1.节约用水。

2.防止水体污染(工业污染、农业污染和生活污染)。

◇教学反思◇

本节课教学环节清晰自然,整堂课环环相扣,过渡较流畅,有条不紊。不足之处在于学生缺乏关于水资源及水质情况调查的实践活动,可能对水资源现状认识不够深刻。

课题2 水的净化

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解纯水与天然水、硬水与软水的区别。

2.了解自来水生产流程,理解吸附、沉淀、过滤和蒸馏等净水的方法。

3.初步学会用过滤的方法对混合物进行分离。

4.能够区分硬水和软水,了解软化硬水的方法。

【过程与方法】

1.通过课前收集、整理资料和课堂汇报,培养学生的自学能力、归纳整理能力以及表达能力。

2.通过实验探究和讨论,培养学生的观察描述能力、交流合作能力。

3.通过对水净化过程的初步探究,体验探究的一般过程,形成良好的学习习惯和学习方法。

【情感·态度·价值观】

通过对水的净化过程的参与,感受爱护、珍惜水资源的重要性。

◇教学重难点◇

【教学重点】

沉淀、过滤、吸附和蒸馏等净水的方法;硬水与软水的概念和区分。

【教学难点】

过滤的操作方法和注意事项。

◇教学过程◇

一、导入新课

课前用烧杯取来河水和自来水,进行展示,请同学们观察这两杯水有什么区别?并思考如何净化这杯河水?

二、推进新课

1.水的净化

[提出问题]阅读教材第74页的内容,思考净化浑浊的河水应考虑哪些方面的因素?

[归纳总结]应考虑河水中的泥沙、细菌、异味等杂质。

[开阔视野]饮用不干净的水会诱发各种疾病。“生命吸管”是一种可随身携带的小型净水器,它是一种能够将户外的河水、溪水、泉水等淡水直接过滤成直饮水的净水装置。“生命吸管”是一根长约25厘米、直径约3厘米的塑料管子,里面装有7种过滤器,包括网眼直径6微米的网丝,其中注入了活性炭和碘的树脂。

[过渡]我们日常生活中所用的自来水其实也是来源于河水,通过课前的调查和资料查阅,我们一起来学习自来水厂净水的过程。

[投影展示]

[归纳总结]①要除去比水重的大颗粒泥沙等杂质,最简单的方法就是将浑浊的水装在一个容器里,静置,过一段时间,泥沙就会沉入水底。农村饮用井水,常常就是利用这种方法,这种净化水的方法叫做沉淀。此过程中加入明矾的作用就是把水中的一些较小的颗粒吸附在一起,使它们尽快沉淀。

②沉淀后的水不是无色透明的,说明水中还含有杂质。这些剩余的不溶于水的杂质,可以用过滤的方法除去。

③吸附主要是利用活性炭的吸附性,把水中一些不溶性杂质、部分可溶性杂质吸附在表面而除去。

④通过消毒可以杀死水中的细菌,消毒的方法有加药品消毒和煮沸消毒。

[拓展延伸]自来水厂的水在运送过程中,还会有一些细菌混入水中,所以从水龙头里流出来的水仍然要煮沸消毒后才能饮用。

[讨论交流]在净化水的方法中,哪些发生了物理变化?哪些发生了化学变化?所得到的自来水是纯净物吗?

2.过滤

[过渡]生活中,要将茶叶和茶水分开,我们可以用滤网,在化学实验室中,为了使固体杂质和液体更好地分离,我们可以采用过滤的方法。

[演示实验]实验4-2,操作中引导学生注意观察并讲解注意事项。

[归纳总结]过滤操作要点归纳:“一贴、二低、三靠”。

一贴:滤纸要紧贴漏斗内壁,中间不留气泡,因为有气泡会影响过滤速度。

二低:a.液面低于滤纸边缘;b.滤纸边缘低于漏斗的边缘。过滤时要始终注意滤液的液面要低于滤纸的边缘。

三靠:a.盛有待过滤液体的烧杯的烧杯嘴要靠在倾斜的玻璃棒上;b.玻璃棒的末端要轻轻地斜靠在三层滤纸的一边(三层滤纸一边较厚,不易被弄破);c.漏斗的下端管口要紧靠烧杯内壁。

[讨论交流]如果发现过滤后的液体仍然浑浊,应如何处理?多次过滤后溶液仍浑浊的原因有哪些?

[归纳总结]一次过滤后溶液仍浑浊应再次进行过滤。多次过滤后溶液仍浑浊的原因有:滤纸破损;待过滤液体的液面高于滤纸边缘;玻璃仪器不干净等。

3.硬水和软水

[提出问题]自然界的水有不同的水质,我们根据水中溶解的杂质把水分为硬水和软水,阅读教材第76页的内容,回答什么是硬水?什么是软水?两者应如何区分?

[演示实验]实验4-3。

[归纳总结]我们把含有较多可溶性钙、镁化合物的水叫做硬水;不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水叫做软水。硬水和软水可用肥皂水区分,与肥皂水作用时,泡沫少、浮渣多的是硬水,泡沫多、浮渣少的是软水。

[拓展延伸]有些地区的水很容易使水壶或盛水的器具上结水垢,就是因为该地区的水中溶有较多的可溶性钙、镁化合物。

[过渡]引导学生阅读教材第76页相关内容,归纳总结使用硬水的危害。

[归纳总结]①用硬水洗涤衣物,既浪费肥皂也洗不净衣物。

②锅炉用水硬度高了十分危险。

③长期饮用硬度很高的水,不利于人体健康。

[提出问题]如何软化硬水呢?

[讲解]家庭常用煮沸的方法;实验室中采用蒸馏的方法;工业上还常用离子交换法。

[投影展示]蒸馏装置图,并介绍蒸馏装置及蒸馏时的注意事项。

经过蒸馏的水是纯净物,蒸馏是程度最高的净化步骤。

◇板书设计◇

课题2 水的净化

一、水的净化

二、硬水和软水

1.概念

硬水:含有较多可溶性钙、镁化合物的水。

软水:不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。

2.硬水与软水的鉴别:肥皂水。

3.硬水软化的方法:生活中加热煮沸,实验室进行蒸馏。

◇教学反思◇

从总体上看,本节课基本上达到了预期目标。教学中应创造条件,增加学生动手练习的机会。在课前让学生预习本课题中的活动与探究,准备过滤实验的代用品,课上进行实际操作,鼓励学生互相学习、交流,调动学习的积极性。

课题3 水的组成

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解氢气的性质,认识到氢气是一种环保燃料。

2.根据氢气的燃烧实验和电解水实验推断出水的元素组成。

3.了解并区分单质和化合物。

【过程与方法】

1.学习运用活动探究以及知识归纳的方法,主动参与到学习中以便获取新知识。

2.通过设计实验与进行实验,体会探究的过程。

【情感·态度·价值观】

1.通过设计氢气燃烧和电解水两个实验,引导学生认识到可利用化学反应前后元素不变的规律来推测未知物质的成分,体会利用化学知识解决实际问题的乐趣。

2.通过记录现象、分析数据,培养学生尊重科学,实事求是的态度。

◇教学重难点◇

【教学重点】

电解水实验现象的观察;确定水的组成;单质与化合物的区分。

【教学难点】

相关资料的收集、整理及探究活动的开展;探究水的组成。

◇教学过程◇

一、导入新课

在第二单元《我们周围的空气》中,我们学习了空气的组成,今天我们来学习另一种身边最常见的物质的组成——水的组成。人们认识水的组成,是从18世纪末两位英国科学家普利斯特里和卡文迪许做氢气燃烧的实验开始的。今天我们沿着科学家的足迹,开始探索水的组成之旅。

二、推进新课

1.水的生成

[过渡]引导学生阅读教材第79页有关氢气的内容,了解氢气的物理性质和化学性质。

[归纳总结]氢气是无色、无臭、难溶于水的气体,密度比空气的小,氢气在空气中燃烧时,产生淡蓝色火焰。混有一定量空气或氧气的氢气遇明火会发生爆炸,因此点燃氢气前一定要检验其纯度。

[演示实验]实验4-5,实验过程中仔细观察实验现象,并思考实验中有无新物质生成?发生了什么变化?

[归纳总结]①实验现象:纯净的氢气在空气里安静地燃烧,产生淡蓝色的火焰。用小烧杯罩在火焰的上方时,烧杯壁上有水雾出现,接触烧杯的手感到发烫。

②实验结论:氢气在空气中燃烧,放出热量,生成水,属于化学变化。

2.探究水的组成

[过渡]普利斯特里和卡文迪许两位科学家发现氢气在氧气中能燃烧生成水,但受当时错误观念的影响,并没有得出水是由什么元素组成的结论。一年后法国科学家拉瓦锡重复了他们的实验,并做了一个相反的实验,即水的分解实验,才得出了正确的结论。

[演示实验]电解水实验(引导学生观察与电源正负极相连的两个电极附近和玻璃管内发生的现象)。

[归纳总结]通电后,两电极上均有气泡产生,一段时间后,与正极相连的玻璃管内产生的气体与负极相连的玻璃管内产生的气体体积比约为1∶2。

[讨论交流]两电极上均有气泡产生,说明有气体生成,两极上得到的气体分别是什么呢?

[演示实验]切断电解水装置中的电源,用燃着的木条分别在两个玻璃管尖嘴处进行检验,观察并记录实验现象。

[归纳总结]①

正极端玻璃管

负极端玻璃管

现象

木条燃烧得更旺

气体燃烧,火焰呈淡蓝色

解释

反应生成了氧气,氧气具有助燃性

反应生成了氢气,氢气具有可燃性,且燃烧时火焰呈淡蓝色

②水的生成和分解实验说明了水是由氢、氧两种元素组成的。

[拓展延伸]电解水实验中,理论上正负极产生的气体体积比为1∶2,但在实际实验中一般小于1∶2,可能的原因如下:①氧气在水中的溶解能力大于氢气;②氧气较活泼,可能与电极发生了反应而被消耗,而氢气不发生反应。

[过渡]从宏观上看,水通电后生成了氢气和氧气,那微观上,构成水的水分子,又会发生什么变化呢?

[提出问题]观察教材第81页图4-26,思考水分子如何变成氢分子和氧分子?

[归纳总结]水分子会分解成氢原子和氧原子,氢原子再重新组合成新的氢分子,氧原子重新组合成新的氧分子。

3.单质、化合物及氧化物

[过渡]通过水的电解实验,我们知道,水、氢气、氧气虽然都是纯净物,但它们的组成却各不相同,你能说说它们组成上的区别吗?

[讨论交流]引导学生阅读教材第81页有关物质分类的相关内容,归纳出化合物、氧化物、单质的概念,并列举几种之前学习过的物质。

[归纳总结]

◇板书设计◇

课题3 水的组成

一、氢气的性质

1.物理性质:无色、无臭的气体,难溶于水。

2.化学性质:可燃性(燃烧产物是水)。

二、水的组成

1.实验现象:两电极附近均有气泡产生,一段时间后,电源正极产生的气体与负极产生的气体体积比约为1∶2。

2.实验结论:水是由氢、氧两种元素组成的。

三、单质、化合物及氧化物

◇教学反思◇

本课题的内容分两部分展开,一是水的组成,二是单质、化合物及氧化物的概念。通过电解水的实验证明了水的组成,这一点学生比较感兴趣,也容易掌握。对于单质、化合物及氧化物的概念,不需要讲解太多,通过练习不断加深理解即可掌握。

课题4 化学式与化合价

第1课时 化学式与化合价

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解化学式的含义,并能用规范的语言描述化学式的意义。

2.知道一些常见元素和根的化合价。

3.能用化学式表示某些物质的组成,并能利用化合价推求化学式。

【过程与方法】

1.引导学生运用科学方法来学习化学知识,培养学生分析问题、归纳整理、寻找规律的学习能力,并掌握科学的记忆方法。

2.培养学生的思维能力和对知识形成规律性认识的能力,在课堂练习中培养学生应用概念认识新事物的能力。

【情感·态度·价值观】

1.感受化学式等化学用语给人类交流带来的便利。

2.培养学生善于合作、勤于思考、严谨求实和勇于创新的科学精神。

◇教学重难点◇

【教学重点】

化学式的含义;常见元素及根的化合价;会用化学式表示某物质的组成。

【教学难点】

化学式的正确书写;根据化合价推导化学式。

◇教学过程◇

一、导入新课

回顾并复习元素及元素符号的意义。每个学科都有自己学科的独特语言,化学学科也不例外,今天我们就来学习一种化学用语——化学式。

二、推进新课

1.化学式及其意义

[提出问题]用元素符号如何来表示物质呢?(引导学生阅读教材第83页,归纳化学式的定义)

[归纳总结]用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子叫做化学式,如H2O、O2、H2等分别可以表示水、氧气、氢气等物质的组成。

[特别提醒]只有纯净物才能用化学式表示其组成,一种物质只能用一个化学式来表示。

[投影展示]

[归纳总结]

化学式的含义

宏观

表示一种物质

表示该物质由哪些元素组成

微观

由分子构成的物质的化学式可表示该物质的1个分子

表示该物质的分子构成

说明:由离子和原子构成的物质,微观上只有一层含义。原子构成的物质:表示一个原子;离子构成的物质:表示构成该物质的阴、阳离子的个数比,如MgCl2表示MgCl2中Mg2+与Cl-的个数比为1∶2。

[讨论交流]符号H、2H、H2、2H2各具有什么意义?

[拓展延伸]①化学式周围数字的含义:

②化学式既有宏观意义也有微观意义,但当化学式前面加上数字后则只有微观意义。

2.化学式的写法和读法

[提出问题]学习了化学式的意义,那么该如何准确地书写各物质的化学式呢?给出某种物质的化学式,我们如何判断它的中文名称呢?(引导学生阅读教材第84页相关内容,归纳出不同物质化学式的书写方法及读法)

[归纳总结]分类归纳出单质、化合物的化学式的书写方法及读法,并列举部分示例进行巩固。

3.化合价

[过渡]书写出硫原子和氢原子的结构示意图,以硫化氢的形成过程为例,初步建立物质在化合过程中原子个数比不变的观念,并由此引申出化合价的概念。

[提出问题]离子所带电荷有正有负,同种原子可能形成不同离子,那么元素的化合价有正负吗?一种元素是否只有一种化合价?(引导学生阅读教材第84、85页相关内容,归纳出化合价规则)

[归纳总结]①化合价有正价和负价之分。

②金属元素和非金属元素化合时,金属元素通常显正价,非金属元素通常显负价。

③一些元素在不同物质中显不同的化合价。

④在化合物里,各元素正、负化合价的代数和为零。

⑤单质中,元素的化合价为零。

[拓展延伸]常见元素和根的化合价口诀:

元素:一价氢氯钾钠银,二价氧钙钡镁锌;

三铝四硅五价磷,二三铁、二四碳;

二四六硫都齐全,铜汞二价最常见;

正负价,要分清,单质独身价定零。

根:负一氢氧硝酸根,负二碳酸硫酸根;

负三价的磷酸根,正一价的是铵根。

[讨论交流]前面我们学习了离子符号的书写,化合价应如何表示呢?它与离子符号有哪些异同呢?

[归纳总结]①化合价的表示方法:通常在元素符号和原子团的正上方用“+n”或“-n”表示,n为1时不能省略。

②化合价和离子符号表示方法的异同:

a.不同点

不同

化合价的表示方法

离子符号的写法

正负号及数值标的位置不同

标在元素符号正上方

标在元素符号右上角

正负号及数值书写的顺序不同

正负号在前,数值在后

数值在前,正负号在后

数值都是1时

化合价为+1价或-1价,数字“1”不能省略

带1个单位正电荷或1个单位负电荷的离子,“1”省略不写

b.相同点:同种元素(或根)的化合价和离子所带电荷的数值相等,正负号相同。

4.化合价的应用

讲解交叉法书写化学式

一排序,二标价,三约简,四交叉,五检查。

◇板书设计◇

课题4 化学式与化合价

第1课时 化学式与化合价

一、化学式

1.定义:用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子。

2.化学式的意义:宏观意义和微观意义。

3.化学式的写法和读法。

二、化合价

1.定义:表示原子之间相互化合的数目。

2.化合价规则。

3.化合价的表示方法。

4.化合价的应用:已知化合价书写化学式。

◇教学反思◇

本课时内容既抽象又难以理解,学生不容易接受,在教学时应充分分散难点,逐个突破。在教学中将化合价的记忆编成口诀来帮助学生记忆,既提高了学生学习的兴趣,又能快速地帮助学生掌握此知识点,效果较好。

课题4 化学式与化合价

第2课时 有关相对分子质量的计算

◇教学目标◇

【知识与技能】

1.了解相对分子质量的含义,并能利用相对原子质量和相对分子质量计算物质的组成。

2.能看懂某些商品标签或说明书上标示的物质成分和含量。

【过程与方法】

通过讨论交流,培养学生利用所学的知识解决实际问题的能力和基本计算能力。

【情感·态度·价值观】

通过讨论交流,发展学生善于合作、勤于思考、勇于实践的精神。

◇教学重难点◇

【教学重点】

有关相对分子质量、元素的质量比和元素质量分数的计算。

【教学难点】

从微观到宏观,理解有关相对分子质量计算的依据,物质质量与元素质量的互求。

◇教学过程◇

一、导入新课

展示实物:1个文具袋、2支铅笔、1支钢笔。

有1个文具袋,袋内放有2支相同质量的铅笔和1支钢笔,它们各自的质量如下:1支铅笔10 g,1支钢笔30 g,文具袋的质量忽略不计。请计算:

(1)整个文具袋的质量是多少?

(2)文具袋中铅笔和钢笔的质量比是多少?

(3)铅笔占整个文具袋的质量百分数是多少?

二、推进新课

讲解相对分子质量的概念,根据化学式的计算,利用化学式的意义引出相关习题的类型。

[提出问题]水的化学式是H2O,你能够进行以下计算吗?

(1)水的相对分子质量是多少?

(2)水中氢元素和氧元素的质量比是多少?

(3)水中氢元素的质量分数是多少?

[引导对比]①“水的相对分子质量”——“文具袋的总质量”。

②“水中氢元素和氧元素的质量比”——“文具袋中铅笔和钢笔的质量比”。

③“水中氢元素的质量分数”——“铅笔占整个文具袋的质量百分数”。

[归纳总结]①物质的相对分子质量=化学式中各原子的相对原子质量之和。

②化合物中各元素的质量比=化学式中各原子的相对原子质量×相应原子个数之比。

③物质中某元素的质量分数=×100%。

[特别提醒]计算过程中应注意:①不要漏掉化学式中元素右下角的数字;②求物质中各元素的质量比时,一般最后要化简成最简整数比。③计算质量分数时不要忘记乘以100%。

[投影展示]

介绍药品、食品等商品的标签或说明书上常常用质量分数来表示物质的成分或纯度。

◇板书设计◇

第2课时 有关相对分子质量的计算

有关相对分子 质量的计算

◇教学反思◇

本课时的教学过程中都是呈现比较简单的练习题,学生通过简单运算来了解化学物质的组成特点,学习热情较高,掌握也较好。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件