2018_2019学年高中语文10短新闻两篇课件新人教版必修1(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2018_2019学年高中语文10短新闻两篇课件新人教版必修1(36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 395.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。10 短新闻两篇【国学撷粹】 风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心。(明·顾宪成)

[译文]风声、雨声、琅琅读书声,都进入我们的耳朵;作为一个读书人,家事、国事,天下的事情,各种事情都应该关心,不能只是死读书。

【知义明理】 这是一副告诫年轻人要心怀远大抱负、关心国事家事天下事的名联。这副对联最早挂在东林书院的讲堂里,勉励当时的读书人,现在依然能勉励世人:不仅要读好书,还要关心国家,关心政治,关心天下之事,多用心体会世间百态,而不要读死书。资源助读知识整合一、作品背景

《别了,“不列颠尼亚”》是一篇报道香港回归祖国的新闻,写于1997年香港回归之际。有关英国管治香港的历史,情况大致如下:1842年,英国通过鸦片战争强占了香港岛。资源助读知识整合1860年英国又侵占了九龙半岛界限街以南的地方。1898年,英国又强行“租借”了界限街以北、深圳河以南的九龙半岛北部的大片土地及其附近的岛屿。中华人民共和国成立后,中国政府庄严宣布废除一切帝国主义强加给中国人民的不平等条约,坚持香港必须回归祖国的立场。经中英两国多次谈判,1984年12月19日,两国政府签署了《关于香港问题的联合声明》。之后,中国颁布了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。1997年7月1日,香港正式回归祖国。本文就记录了这一庄严而神圣的时刻。资源助读知识整合《奥斯维辛没有什么新闻》是美国记者罗森塔尔战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后写的一篇通讯。这篇新闻报道获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。资源助读知识整合奥斯维辛集中营是德军于1939年在波兰布热金卡附近建立的一所关押和处死犹太人的监狱,也是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1 000多座集中营中最大的一座,到苏军解放时为止,有400万人在这里惨遭杀害,因此它又被称为“死亡工厂”。1945年1月27日,苏联红军发现了一座用铁丝网围起的集中营,当时在押人员有7 000多人。奥斯维辛集中营就此为外人所知。1947年7月2日,波兰议会通过一项法案,将集中营原址辟为殉难者纪念馆,并在其周围划定一个默哀区。1979年,奥斯维辛集中营被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。资源助读知识整合二、相关常识

新闻:有广义和狭义之分。广义的新闻是指新闻机构采写的向社会公众发布的消息、通讯、特写等新闻体裁的总称;狭义的新闻是指消息。

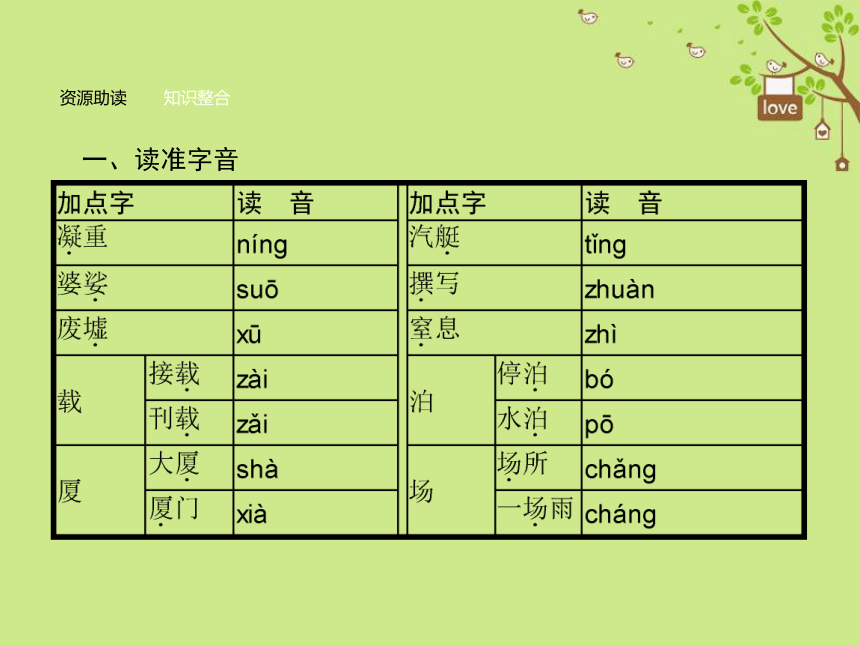

消息又称简讯、短讯或快讯。消息一般由标题、导语、主体、背景、结尾五部分组成。构成消息的要素一般概括为“5个W加1个H”,即谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)以及结果如何(How)。结构形式是以“倒金字塔式”为主,即把重要的、急于向读者告知的内容放在前面的导语和主体部分中。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、写对字形 资源助读知识整合三、掌握词语

1.举世瞩目:全世界的人都注视着。

例句:人生之路绝非坦途,成功之路更是布满了荆棘与坎坷,能取得举世瞩目成就的成功者寥寥无几,只有勇者、智者才能过关斩将,成就一番大事业。

2.婆娑:①盘旋舞动的样子;②枝叶扶疏的样子;③眼泪下滴的样子。

例句:现在的醉翁亭依山傍水,幽雅而宁静。亭旁古树婆娑,阁台错落,花香鸟语,青山如画,碧水潺流,环境十分优美。

3.撰写:<书>写作。

例句:在几十年的革命生涯中,他视学习为生命,手不释卷,撰写的新闻类稿件多次获奖。资源助读知识整合4.窒息:因外界氧气不足或呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

例句:她不愿回房里去。在房子里,光是屋顶,就令她感到窒息,四周的墙则像座牢房。资源助读知识整合四、辨析词义

1.标记 标志

辨析:“标记”和“标志”意思相近,都有动词词性和名词词性。标记:①动词,标注上记号;做出标志;②名词,标志,记号。“标志”又写作“标识”:①名词,表明特征的记号或事物;②动词,表明某种特征。两者的区别在于“标志”更突出事物的“特征”。

例句:①为了减少盲目性,他在地图上标记了旅游路线。

②这条生产线的建成投产,标志着工厂的生产能力提高到了一个新的水平。

2.心智 心志

辨析:“心智”,思考能力,智慧;“心志”,意志品质。

例句:①一些幸存者撰写的回忆录中谈到的情况,是任何心智健全的人所无法想象的。

②球队虽然已经具备了应战的技术,但还需要磨炼一下心志。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究一、理理文章思路 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究二、说说文章主旨

《别了,“不列颠尼亚”》通过对港督降旗仪式、添马舰附近的告别仪式、凌晨的易帜仪式和“不列颠尼亚”号离开香港等场景的描述,真实地再现了香港回归祖国的怀抱这一庄严的历史时刻,表达了对香港回归祖国的喜悦心情。

《奥斯维辛没有什么新闻》被誉为“美国新闻写作中不朽的名篇”。它跳出了传统新闻“客观报道”“零度写作”的窠臼,大胆地在反映客观事实的基础上,着力表现作为一名有使命感的记者对现场的主观印象,抒发了对法西斯暴行的深恶痛疾,对自由、解放、新生的无比珍惜之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务一】 把握新闻的内容与特征

1.新闻的标题一般是对新闻内容的简要概括,“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题符合这一特点吗?为什么?

参考答案:符合。只是更形象生动,更能显示中国人民的自豪感。表面上写英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,实际上象征了英国管治在香港的终结。

2.《别了,“不列颠尼亚”》一文的主体部分,是按照怎样的行文顺序展开的?

参考答案:是按照时间顺序展开的,从6月30日下午4时30分写到7月1日0时40分。在介绍每一仪式时又适当地插入新闻背景材料。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.以《奥斯维辛没有什么新闻》为标题,表现了作者怎样的写作意图?

参考答案:①新颖而有吸引力,能引起读者的阅读兴趣;②对法西斯罪恶行径的痛恨和反讽;③表达了作者不愿看到历史重演的美好愿望。

4.《奥斯维辛没有什么新闻》一文,有没有写奥斯维辛集中营的新的事件?从文中哪些地方可以看出来?

参考答案:没有。可从题目及文中“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”等看出。

5.《奥斯维辛没有什么新闻》一文的主体部分主要写了什么?是按照怎样的行文顺序展开的?

参考答案:主要写了人们参观奥斯维辛集中营的感受。按照参观者的游踪依次写了毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——纪念墙——绞刑室里陈列的情况和纳粹的罪行。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务二】 体会新闻的语言与手法

1.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

参考答案:英国曾被称为“日不落帝国”,香港的回归,宣告的是英国管治的终结,所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

2.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实的场景和背景材料是如何有机地融合在一起的?

参考答案:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应于一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,并与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有了历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实意义和历史内涵。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.“大英帝国从海上来,又从海上去”一句意味深长,该怎样理解其内涵?

参考答案:大英帝国从海上乘船登陆香港,开始了长达156年的管治;1997年7月1日凌晨,香港顺利回归祖国,参加仪式的英国官员乘坐“不列颠尼亚”号离开了香港,消失在南海的夜幕中。这是现实的场景,也是一句概括性很强的话,把香港百年历史的沧桑巨变凝聚其中,暗含着历史和现实的对比。

4.为什么《奥斯维辛没有什么新闻》并没有写下什么新闻却获得美国“普利策新闻奖”,并成为新闻史上的佳作?

参考答案:《奥斯维辛没有什么新闻》突破了“客观报道”“零度写作”的框框,作者把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。作者无一句正面控诉,却强烈表达出自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究5.“对另外一些人来说,这样一个事实使他们终生难忘:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这样的细节描写有什么作用?

参考答案:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究6.《别了,“不列颠尼亚”》一文选取的角度与其他报道香港回归的新闻有什么不同?

参考答案:作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,更没有对这一事件进行政治性的分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,显得比较新颖。更重要的是,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件的过程中,穿插了对英国人踏上香港、开始管治的历史的回顾,两相对照,现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究这两篇新闻的标题与一般的新闻标题不同,其特点和作用各是什么?请加以对比探究。

提示:《别了,“不列颠尼亚”》仿用了毛泽东的《别了,司徒雷登》,两者手法和目的相似;《奥斯维辛没有什么新闻》则设置悬念,引人思考。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究参考答案: 技法借鉴主题阅读技法指导

学习写新闻点评

新闻点评是对新闻事件或新闻人物表达自己的观点和态度,属于一事一议的简短的议论文。写好新闻点评,需要注意如下几点。

1.要读懂新闻内容。准确把握新闻报道的事件发生的原因、背景,事件过程中典型的细节,事件的本质等,这是点评的前提。

2.选好点评的角度。点评要切中要害,点到位。要抓住事件的本质,准确提炼观点。点评不能面面俱到,不能泛泛而谈,不能什么都想说。点评的篇幅要小,目标要集中。

3.点评要精当独到,以理服人。要用辩证唯物主义的观点看问题,要抓住主要问题,旗帜鲜明、是非分明地表述态度,或引导人们向善,或劝诫人们警醒,或引起人们深思,切不可凭空漫说,言不及义。

4.点评要讲究艺术性。力求新颖独到,生动形象,文采丰富,言简意赅,干净利落,使人耳目一新。技法借鉴主题阅读对点小练

阅读下面一则新闻,你对报道的事件有什么看法?请拟写一段评论。要求:语言准确、简明、连贯,不超过100字。

今年,南京某所学校尝试对该校169名新生采取“量身定制”的分配宿舍方法,通过问卷调查、综合测评,让学习发展规划一致、生活作息习惯相近的学生同住一间宿舍。这一举措让新生们觉得挺新鲜,也引发了同学们的热议。技法借鉴主题阅读写作示例一:这种“量身定制”的分配宿舍方法好,非常科学。①让志同道合的学生住在一起,他们可以相互影响,相互激励,为共同的目标奋斗。②让性格习惯相近的同学住在一起,可以减少生活中的矛盾,和谐地相处,更有利于学习。

示例二:这种“量身定制”的分配宿舍方法对学生是有害的。①现实社会具有多元化、多样性的特点,我们应该学会与不同性格、不同追求的人和谐融洽地相处,这样才更有利于学习、成长。②群体生活,也可以让我们相互包容,取长补短,共同进步。技法借鉴主题阅读铭记历史

名句诵读

1.疑今者,察之古;不知来者,视之往。——管子

2.往古者,所以知今也。——《礼记》

3.史者,所以明夫治天下之道也。——曾巩

4.忘记历史就意味着背叛。——列宁

5.一切历史都是当代史。——克罗齐

6.不尊重历史的人,注定要重犯历史的错误。——桑塔亚

7.人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。——泰戈尔

8.历史是什么?是过去传到将来的回声,是将来对过去的反映。——雨果技法借鉴主题阅读素材趣读

1.香港、澳门回归祖国的启示

1997年7月1日,被英国占领156年之久的香港终于回到了祖国的怀抱;1999年12月20日,被葡萄牙占领的澳门也顺利回到了祖国的怀抱。在20世纪90年代的中国,再也没有什么事情比这两件事情更值得庆贺,更值得骄傲。香港和澳门的回归不仅实现了先辈们的夙愿,维护了中国人民的尊严,更彰显了中国国力的强盛和“一国两制”决策的睿智,维护了国家领土和主权的完整。香港和澳门的回归,使每一个中国人骄傲和自豪,也使每一个中国人深思:只有祖国的强大才能有民族的生存和繁荣,维护国家的尊严和完整是每一个有良知的中国人的责任。技法借鉴主题阅读2.奥斯维辛让世人警醒

奥斯维辛是法西斯反人类滔天罪行的代名词,是德国历史上最耻辱的记忆,也是时刻警醒世人正视历史、珍视和平的清醒剂。“二战”后,以真诚和谦卑的姿态直面历史成为德国长年不懈的坚持。1971年,勃兰特黑衣肃容,在华沙犹太人死难者纪念碑前双膝跪地,让世界肃然起敬;2005年,施罗德“以德国人的名义”请求世界人民原谅,令世界动容;2015年,默克尔对奥斯维辛集中营幸存者福希迪说:“您说过,当年的记忆要让下一代铭记在心,好让他们避免重蹈覆辙。这是您给予我们的珍贵礼物。”技法借鉴主题阅读3.南京,中国人难以抚慰的伤痛

2015年10月9日,联合国教科文组织将中国申报的《南京大屠杀档案》正式列入《世界记忆名录》。南京大屠杀,已不仅仅是南京人、中国人的悲痛记忆,它更是人类的浩劫、世界的记忆。联合国教科文组织的这一做法,让世界记住了历史悲惨的一幕,将日本军国主义钉牢在历史的耻辱柱上。技法借鉴主题阅读美文品读

历史是不能忘记的

京 平

历史是一种客观存在,忘记历史就意味着背叛,一个没有历史记忆的民族根本没有前途可言。在新时期、新形势下,如何打开历史这本最好的教科书,坚持历史教育,坚持以史为镜,是发人深思的重大课题。技法借鉴主题阅读中国的历史是一幅漫漫长卷,有过恢宏灿烂的华章,也有过百余年山河破碎、丧权辱国的痛楚。中华民族近代以来的复兴大业,正是从这深重苦难中拉开帷幕的。而我们党自诞生之日起,命运就与整个民族可歌可泣的奋斗史系于一体。不直面曾经动荡屈辱的过往,不正视“千年未有之变局”对这个古老民族的巨大冲击,不了解几代人为救亡图存、强国富民而上下求索、流血流汗的历程,我们就无法真正牢记“落后就要挨打”的教训,就无法真正体悟“道路决定命运”的真理,就无法真正感知爱国情怀惊人的凝聚力和向心力。可以说,历史中蕴含的国家盛衰兴败的深刻规律,埋藏的民族生生不息的精神密码,是一笔永恒的财富,应当时时用以鉴今,用以资政,用以育人,决不能尘封于时间深处,决不能淡出我们的记忆。技法借鉴主题阅读不懂历史的人没有根,忘却历史的民族没有魂。正所谓“唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步”。坚持进行历史教育,重温苦难与辉煌,并不是要耽搁在苦难中唉声叹气、自怨自艾,更不是要沉湎于辉煌中夸耀陶醉、沾沾自喜,而是要在历史的昭示中,不断提醒自己从何处来、向何处去,不断发掘和发扬民族精神,激励国人只争朝夕、跌宕前行的信心和勇气。当下,中国的崛起举世共睹,面临的挑战也空前严峻,如何在大调整大变革大发展的世界中确立中国的位置,如何平稳顺利迈过转型期门槛,最终实现民族复兴的梦想,需要各个方面的基础,其中很重要的一条就是情感的浸润、信念的支撑。认真学习历史,深深铭记历史,会为我们增添很多正能量。技法借鉴主题阅读“欲知大道,必先为史。”回首过去,对一个民族顽强生长、一个国家沧桑巨变的脉络加以梳理,能让我们更好地理解历史所做出的选择,深切体会到一条正确的道路“来之不易”“弥足珍贵”,从而发自内心“倍加珍惜”“始终坚持”。从贫穷走向富裕,从封闭走向开放,从落后走向进步,从苦难走向辉煌……沿着这条令人感慨万千的时空坐标轴认识近现代中国,我们就会明白“国家好,民族好,大家才会好”这句话的分量到底有多重,在通往梦想的新征程上,我们也会更多一分责任担当。

历史是过去传到将来的回声,其间的教益值得永远汲取。珍视一段段厚重的记忆,将之作为宝贵的压舱石,中华民族的巨轮才能长风破浪,直济沧海。

(摘自《北京日报》,略有删节)技法借鉴主题阅读[品标题]

标题是观点。以标题为观点,立场鲜明。

[品开头]

文章开头,开门见山,义正词严。

[品结构]

文章开篇提出了新时期、新形势下历史教育的必要性;然后结合我们民族的荣辱史,站在国家强大、民族复兴的战略高度阐述了铭记历史的重要意义,结构谨严。

[品语句]

第二段文字,用三个“不……,就……”强调了铭记历史的重要意义。

第三段引用鲁迅先生的“唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步”,强调了历史凝聚人心、重塑民魂的重要作用。技法借鉴主题阅读【问题】

1.从文中看,我们民族的历史在新时期、新形势下具有怎样的作用?

2.如何理解“珍视一段段厚重的记忆,将之作为宝贵的压舱石,中华民族的巨轮才能长风破浪,直济沧海”这句话的含意?

参考答案:1.我们民族的兴衰史是一部最好的教科书,能让我们知道古代的辉煌灿烂、近代的苦难屈辱,能凝聚民心,重塑民魂,坚持党的领导,明确发展方向,完成历史赋予我们的时代责任。

2.这句话采用比喻的修辞手法,说明了珍视民族历史、汲取历史教训在今天的重要意义。中华民族只有铭记自己的历史,才能鉴往知来,实现民族的复兴和伟大的中国梦。

[译文]风声、雨声、琅琅读书声,都进入我们的耳朵;作为一个读书人,家事、国事,天下的事情,各种事情都应该关心,不能只是死读书。

【知义明理】 这是一副告诫年轻人要心怀远大抱负、关心国事家事天下事的名联。这副对联最早挂在东林书院的讲堂里,勉励当时的读书人,现在依然能勉励世人:不仅要读好书,还要关心国家,关心政治,关心天下之事,多用心体会世间百态,而不要读死书。资源助读知识整合一、作品背景

《别了,“不列颠尼亚”》是一篇报道香港回归祖国的新闻,写于1997年香港回归之际。有关英国管治香港的历史,情况大致如下:1842年,英国通过鸦片战争强占了香港岛。资源助读知识整合1860年英国又侵占了九龙半岛界限街以南的地方。1898年,英国又强行“租借”了界限街以北、深圳河以南的九龙半岛北部的大片土地及其附近的岛屿。中华人民共和国成立后,中国政府庄严宣布废除一切帝国主义强加给中国人民的不平等条约,坚持香港必须回归祖国的立场。经中英两国多次谈判,1984年12月19日,两国政府签署了《关于香港问题的联合声明》。之后,中国颁布了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。1997年7月1日,香港正式回归祖国。本文就记录了这一庄严而神圣的时刻。资源助读知识整合《奥斯维辛没有什么新闻》是美国记者罗森塔尔战后访问奥斯维辛集中营博物馆之后写的一篇通讯。这篇新闻报道获得了美国普利策新闻奖,成了新闻史上的佳作。资源助读知识整合奥斯维辛集中营是德军于1939年在波兰布热金卡附近建立的一所关押和处死犹太人的监狱,也是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1 000多座集中营中最大的一座,到苏军解放时为止,有400万人在这里惨遭杀害,因此它又被称为“死亡工厂”。1945年1月27日,苏联红军发现了一座用铁丝网围起的集中营,当时在押人员有7 000多人。奥斯维辛集中营就此为外人所知。1947年7月2日,波兰议会通过一项法案,将集中营原址辟为殉难者纪念馆,并在其周围划定一个默哀区。1979年,奥斯维辛集中营被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。资源助读知识整合二、相关常识

新闻:有广义和狭义之分。广义的新闻是指新闻机构采写的向社会公众发布的消息、通讯、特写等新闻体裁的总称;狭义的新闻是指消息。

消息又称简讯、短讯或快讯。消息一般由标题、导语、主体、背景、结尾五部分组成。构成消息的要素一般概括为“5个W加1个H”,即谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)以及结果如何(How)。结构形式是以“倒金字塔式”为主,即把重要的、急于向读者告知的内容放在前面的导语和主体部分中。资源助读知识整合一、读准字音 资源助读知识整合二、写对字形 资源助读知识整合三、掌握词语

1.举世瞩目:全世界的人都注视着。

例句:人生之路绝非坦途,成功之路更是布满了荆棘与坎坷,能取得举世瞩目成就的成功者寥寥无几,只有勇者、智者才能过关斩将,成就一番大事业。

2.婆娑:①盘旋舞动的样子;②枝叶扶疏的样子;③眼泪下滴的样子。

例句:现在的醉翁亭依山傍水,幽雅而宁静。亭旁古树婆娑,阁台错落,花香鸟语,青山如画,碧水潺流,环境十分优美。

3.撰写:<书>写作。

例句:在几十年的革命生涯中,他视学习为生命,手不释卷,撰写的新闻类稿件多次获奖。资源助读知识整合4.窒息:因外界氧气不足或呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

例句:她不愿回房里去。在房子里,光是屋顶,就令她感到窒息,四周的墙则像座牢房。资源助读知识整合四、辨析词义

1.标记 标志

辨析:“标记”和“标志”意思相近,都有动词词性和名词词性。标记:①动词,标注上记号;做出标志;②名词,标志,记号。“标志”又写作“标识”:①名词,表明特征的记号或事物;②动词,表明某种特征。两者的区别在于“标志”更突出事物的“特征”。

例句:①为了减少盲目性,他在地图上标记了旅游路线。

②这条生产线的建成投产,标志着工厂的生产能力提高到了一个新的水平。

2.心智 心志

辨析:“心智”,思考能力,智慧;“心志”,意志品质。

例句:①一些幸存者撰写的回忆录中谈到的情况,是任何心智健全的人所无法想象的。

②球队虽然已经具备了应战的技术,但还需要磨炼一下心志。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究一、理理文章思路 初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究二、说说文章主旨

《别了,“不列颠尼亚”》通过对港督降旗仪式、添马舰附近的告别仪式、凌晨的易帜仪式和“不列颠尼亚”号离开香港等场景的描述,真实地再现了香港回归祖国的怀抱这一庄严的历史时刻,表达了对香港回归祖国的喜悦心情。

《奥斯维辛没有什么新闻》被誉为“美国新闻写作中不朽的名篇”。它跳出了传统新闻“客观报道”“零度写作”的窠臼,大胆地在反映客观事实的基础上,着力表现作为一名有使命感的记者对现场的主观印象,抒发了对法西斯暴行的深恶痛疾,对自由、解放、新生的无比珍惜之情。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务一】 把握新闻的内容与特征

1.新闻的标题一般是对新闻内容的简要概括,“别了,‘不列颠尼亚’”这个标题符合这一特点吗?为什么?

参考答案:符合。只是更形象生动,更能显示中国人民的自豪感。表面上写英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,实际上象征了英国管治在香港的终结。

2.《别了,“不列颠尼亚”》一文的主体部分,是按照怎样的行文顺序展开的?

参考答案:是按照时间顺序展开的,从6月30日下午4时30分写到7月1日0时40分。在介绍每一仪式时又适当地插入新闻背景材料。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.以《奥斯维辛没有什么新闻》为标题,表现了作者怎样的写作意图?

参考答案:①新颖而有吸引力,能引起读者的阅读兴趣;②对法西斯罪恶行径的痛恨和反讽;③表达了作者不愿看到历史重演的美好愿望。

4.《奥斯维辛没有什么新闻》一文,有没有写奥斯维辛集中营的新的事件?从文中哪些地方可以看出来?

参考答案:没有。可从题目及文中“今天,在奥斯维辛,并没有可供报道的新闻”“在奥斯维辛,没有新鲜东西可供报道”等看出。

5.《奥斯维辛没有什么新闻》一文的主体部分主要写了什么?是按照怎样的行文顺序展开的?

参考答案:主要写了人们参观奥斯维辛集中营的感受。按照参观者的游踪依次写了毒气室——焚尸炉——女牢房——试验室——纪念墙——绞刑室里陈列的情况和纳粹的罪行。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究【任务二】 体会新闻的语言与手法

1.为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

参考答案:英国曾被称为“日不落帝国”,香港的回归,宣告的是英国管治的终结,所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

2.《别了,“不列颠尼亚”》一文中,现实的场景和背景材料是如何有机地融合在一起的?

参考答案:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应于一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起,并与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有了历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实意义和历史内涵。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究3.“大英帝国从海上来,又从海上去”一句意味深长,该怎样理解其内涵?

参考答案:大英帝国从海上乘船登陆香港,开始了长达156年的管治;1997年7月1日凌晨,香港顺利回归祖国,参加仪式的英国官员乘坐“不列颠尼亚”号离开了香港,消失在南海的夜幕中。这是现实的场景,也是一句概括性很强的话,把香港百年历史的沧桑巨变凝聚其中,暗含着历史和现实的对比。

4.为什么《奥斯维辛没有什么新闻》并没有写下什么新闻却获得美国“普利策新闻奖”,并成为新闻史上的佳作?

参考答案:《奥斯维辛没有什么新闻》突破了“客观报道”“零度写作”的框框,作者把自己和其他参观者在奥斯维辛访问时的感受当作主要内容来写,字里行间灌注着个人的情感。作者无一句正面控诉,却强烈表达出自己的愤懑,字字句句敲打着读者的心,让读者感到一种莫名的压抑。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究5.“对另外一些人来说,这样一个事实使他们终生难忘:在德国人撤退时炸毁的布热金卡毒气室和焚尸炉废墟上,雏菊花在怒放。”这样的细节描写有什么作用?

参考答案:一边是戕害生命的毒气室和焚尸炉,一边是生机勃勃的生命,两种反差极大的事物摆在一起,这样的景象的确让人难忘。也许是讽刺,任纳粹刑罚多么残暴,终归阻止不了生命的进程;也许是控诉,生命的绽放是人世间最美好的事情,对生命的戕害是最恶劣的罪行。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究6.《别了,“不列颠尼亚”》一文选取的角度与其他报道香港回归的新闻有什么不同?

参考答案:作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归的人们多么激动,更没有对这一事件进行政治性的分析,而是选择了英方撤离这样一个角度,显得比较新颖。更重要的是,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件的过程中,穿插了对英国人踏上香港、开始管治的历史的回顾,两相对照,现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究这两篇新闻的标题与一般的新闻标题不同,其特点和作用各是什么?请加以对比探究。

提示:《别了,“不列颠尼亚”》仿用了毛泽东的《别了,司徒雷登》,两者手法和目的相似;《奥斯维辛没有什么新闻》则设置悬念,引人思考。初读整体感知再读细节揣摩三读重难探究参考答案: 技法借鉴主题阅读技法指导

学习写新闻点评

新闻点评是对新闻事件或新闻人物表达自己的观点和态度,属于一事一议的简短的议论文。写好新闻点评,需要注意如下几点。

1.要读懂新闻内容。准确把握新闻报道的事件发生的原因、背景,事件过程中典型的细节,事件的本质等,这是点评的前提。

2.选好点评的角度。点评要切中要害,点到位。要抓住事件的本质,准确提炼观点。点评不能面面俱到,不能泛泛而谈,不能什么都想说。点评的篇幅要小,目标要集中。

3.点评要精当独到,以理服人。要用辩证唯物主义的观点看问题,要抓住主要问题,旗帜鲜明、是非分明地表述态度,或引导人们向善,或劝诫人们警醒,或引起人们深思,切不可凭空漫说,言不及义。

4.点评要讲究艺术性。力求新颖独到,生动形象,文采丰富,言简意赅,干净利落,使人耳目一新。技法借鉴主题阅读对点小练

阅读下面一则新闻,你对报道的事件有什么看法?请拟写一段评论。要求:语言准确、简明、连贯,不超过100字。

今年,南京某所学校尝试对该校169名新生采取“量身定制”的分配宿舍方法,通过问卷调查、综合测评,让学习发展规划一致、生活作息习惯相近的学生同住一间宿舍。这一举措让新生们觉得挺新鲜,也引发了同学们的热议。技法借鉴主题阅读写作示例一:这种“量身定制”的分配宿舍方法好,非常科学。①让志同道合的学生住在一起,他们可以相互影响,相互激励,为共同的目标奋斗。②让性格习惯相近的同学住在一起,可以减少生活中的矛盾,和谐地相处,更有利于学习。

示例二:这种“量身定制”的分配宿舍方法对学生是有害的。①现实社会具有多元化、多样性的特点,我们应该学会与不同性格、不同追求的人和谐融洽地相处,这样才更有利于学习、成长。②群体生活,也可以让我们相互包容,取长补短,共同进步。技法借鉴主题阅读铭记历史

名句诵读

1.疑今者,察之古;不知来者,视之往。——管子

2.往古者,所以知今也。——《礼记》

3.史者,所以明夫治天下之道也。——曾巩

4.忘记历史就意味着背叛。——列宁

5.一切历史都是当代史。——克罗齐

6.不尊重历史的人,注定要重犯历史的错误。——桑塔亚

7.人类的历史是很忍耐地等待着被侮辱者的胜利。——泰戈尔

8.历史是什么?是过去传到将来的回声,是将来对过去的反映。——雨果技法借鉴主题阅读素材趣读

1.香港、澳门回归祖国的启示

1997年7月1日,被英国占领156年之久的香港终于回到了祖国的怀抱;1999年12月20日,被葡萄牙占领的澳门也顺利回到了祖国的怀抱。在20世纪90年代的中国,再也没有什么事情比这两件事情更值得庆贺,更值得骄傲。香港和澳门的回归不仅实现了先辈们的夙愿,维护了中国人民的尊严,更彰显了中国国力的强盛和“一国两制”决策的睿智,维护了国家领土和主权的完整。香港和澳门的回归,使每一个中国人骄傲和自豪,也使每一个中国人深思:只有祖国的强大才能有民族的生存和繁荣,维护国家的尊严和完整是每一个有良知的中国人的责任。技法借鉴主题阅读2.奥斯维辛让世人警醒

奥斯维辛是法西斯反人类滔天罪行的代名词,是德国历史上最耻辱的记忆,也是时刻警醒世人正视历史、珍视和平的清醒剂。“二战”后,以真诚和谦卑的姿态直面历史成为德国长年不懈的坚持。1971年,勃兰特黑衣肃容,在华沙犹太人死难者纪念碑前双膝跪地,让世界肃然起敬;2005年,施罗德“以德国人的名义”请求世界人民原谅,令世界动容;2015年,默克尔对奥斯维辛集中营幸存者福希迪说:“您说过,当年的记忆要让下一代铭记在心,好让他们避免重蹈覆辙。这是您给予我们的珍贵礼物。”技法借鉴主题阅读3.南京,中国人难以抚慰的伤痛

2015年10月9日,联合国教科文组织将中国申报的《南京大屠杀档案》正式列入《世界记忆名录》。南京大屠杀,已不仅仅是南京人、中国人的悲痛记忆,它更是人类的浩劫、世界的记忆。联合国教科文组织的这一做法,让世界记住了历史悲惨的一幕,将日本军国主义钉牢在历史的耻辱柱上。技法借鉴主题阅读美文品读

历史是不能忘记的

京 平

历史是一种客观存在,忘记历史就意味着背叛,一个没有历史记忆的民族根本没有前途可言。在新时期、新形势下,如何打开历史这本最好的教科书,坚持历史教育,坚持以史为镜,是发人深思的重大课题。技法借鉴主题阅读中国的历史是一幅漫漫长卷,有过恢宏灿烂的华章,也有过百余年山河破碎、丧权辱国的痛楚。中华民族近代以来的复兴大业,正是从这深重苦难中拉开帷幕的。而我们党自诞生之日起,命运就与整个民族可歌可泣的奋斗史系于一体。不直面曾经动荡屈辱的过往,不正视“千年未有之变局”对这个古老民族的巨大冲击,不了解几代人为救亡图存、强国富民而上下求索、流血流汗的历程,我们就无法真正牢记“落后就要挨打”的教训,就无法真正体悟“道路决定命运”的真理,就无法真正感知爱国情怀惊人的凝聚力和向心力。可以说,历史中蕴含的国家盛衰兴败的深刻规律,埋藏的民族生生不息的精神密码,是一笔永恒的财富,应当时时用以鉴今,用以资政,用以育人,决不能尘封于时间深处,决不能淡出我们的记忆。技法借鉴主题阅读不懂历史的人没有根,忘却历史的民族没有魂。正所谓“唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步”。坚持进行历史教育,重温苦难与辉煌,并不是要耽搁在苦难中唉声叹气、自怨自艾,更不是要沉湎于辉煌中夸耀陶醉、沾沾自喜,而是要在历史的昭示中,不断提醒自己从何处来、向何处去,不断发掘和发扬民族精神,激励国人只争朝夕、跌宕前行的信心和勇气。当下,中国的崛起举世共睹,面临的挑战也空前严峻,如何在大调整大变革大发展的世界中确立中国的位置,如何平稳顺利迈过转型期门槛,最终实现民族复兴的梦想,需要各个方面的基础,其中很重要的一条就是情感的浸润、信念的支撑。认真学习历史,深深铭记历史,会为我们增添很多正能量。技法借鉴主题阅读“欲知大道,必先为史。”回首过去,对一个民族顽强生长、一个国家沧桑巨变的脉络加以梳理,能让我们更好地理解历史所做出的选择,深切体会到一条正确的道路“来之不易”“弥足珍贵”,从而发自内心“倍加珍惜”“始终坚持”。从贫穷走向富裕,从封闭走向开放,从落后走向进步,从苦难走向辉煌……沿着这条令人感慨万千的时空坐标轴认识近现代中国,我们就会明白“国家好,民族好,大家才会好”这句话的分量到底有多重,在通往梦想的新征程上,我们也会更多一分责任担当。

历史是过去传到将来的回声,其间的教益值得永远汲取。珍视一段段厚重的记忆,将之作为宝贵的压舱石,中华民族的巨轮才能长风破浪,直济沧海。

(摘自《北京日报》,略有删节)技法借鉴主题阅读[品标题]

标题是观点。以标题为观点,立场鲜明。

[品开头]

文章开头,开门见山,义正词严。

[品结构]

文章开篇提出了新时期、新形势下历史教育的必要性;然后结合我们民族的荣辱史,站在国家强大、民族复兴的战略高度阐述了铭记历史的重要意义,结构谨严。

[品语句]

第二段文字,用三个“不……,就……”强调了铭记历史的重要意义。

第三段引用鲁迅先生的“唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步”,强调了历史凝聚人心、重塑民魂的重要作用。技法借鉴主题阅读【问题】

1.从文中看,我们民族的历史在新时期、新形势下具有怎样的作用?

2.如何理解“珍视一段段厚重的记忆,将之作为宝贵的压舱石,中华民族的巨轮才能长风破浪,直济沧海”这句话的含意?

参考答案:1.我们民族的兴衰史是一部最好的教科书,能让我们知道古代的辉煌灿烂、近代的苦难屈辱,能凝聚民心,重塑民魂,坚持党的领导,明确发展方向,完成历史赋予我们的时代责任。

2.这句话采用比喻的修辞手法,说明了珍视民族历史、汲取历史教训在今天的重要意义。中华民族只有铭记自己的历史,才能鉴往知来,实现民族的复兴和伟大的中国梦。