第19课《南朝诗两首》优质课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课《南朝诗两首》优质课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 782.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-30 20:56:32 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。南朝诗两首南朝是我国文学创作的自觉时代谢灵运

——谢公诗如初发芙蓉南朝诗人,晋大将军谢玄之孙,出生于世袭贵族之家,袭封康乐公,又称谢康乐、大谢。

是我国第一个大量创作山水诗的作家,与陶渊明的田园诗相对应。 山水诗派的开创者——谢灵运

谢灵运(385-433)南朝宋诗人。陈郡阳夏(今河南太康)人,迁籍会稽(今浙江绍兴市)。东晋名将谢玄之孙,袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。他的主要成就在于山水诗。由灵运始,山水诗乃成中国文学史上的一大流派。他的作品语言富艳精绝,充满道法自然的精神,贯穿着一种清新自然恬静之韵味,一改魏晋以来晦涩的玄言诗之风。

代表作品诗歌《登池上楼》;赋《山居赋》《岭表赋》《江妃赋》。2、解题: 《登池上楼》是谢灵运出任永嘉太守时所作的一首诗,是谢灵运的名作之一。诗题中的“池”是谢灵运居所的园池,后人称为“谢公池”。

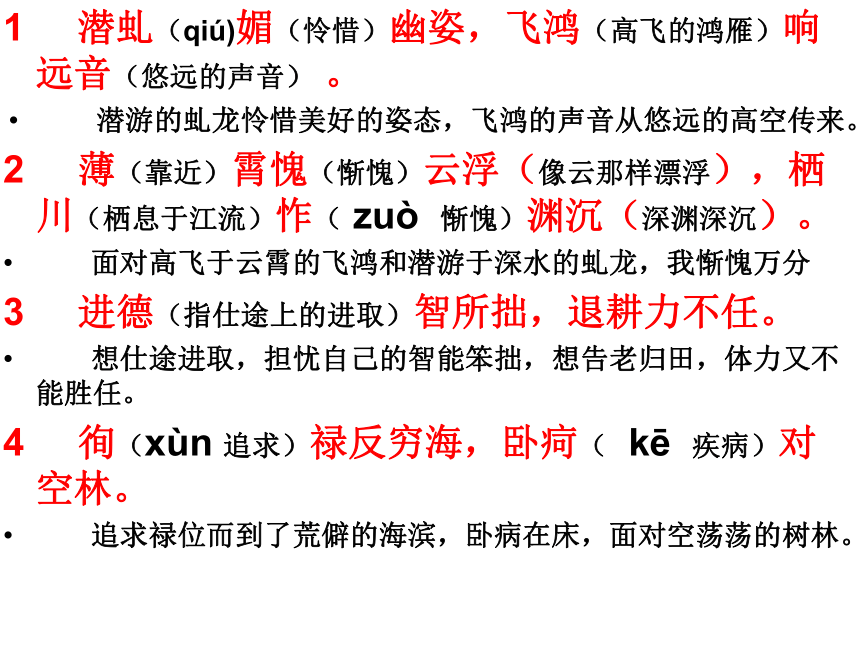

3、领会文体背景: 这首诗作于谢灵运任永嘉太守时的刘宋景平元年(423)的春天。当时正是刘裕代晋后,建立南朝刘宋王朝(420)不久。谢灵运由朝官外放,郁郁不得志,但又无可奈何。诗中就是抒发了这样的感情. qiú zuò kē qīn xùn kuī qīn sì méng qǐ chéng xiàn diàn bīn qiān 登池上楼1 潜虬(qiú)媚(怜惜)幽姿,飞鸿(高飞的鸿雁)响远音(悠远的声音) 。?

潜游的虬龙怜惜美好的姿态,飞鸿的声音从悠远的高空传来。

2 薄(靠近)霄愧(惭愧)云浮(像云那样漂浮),栖川(栖息于江流)怍(?zuò ?惭愧)渊沉(深渊深沉)。

面对高飞于云霄的飞鸿和潜游于深水的虬龙,我惭愧万分

3 进德(指仕途上的进取)智所拙,退耕力不任。

想仕途进取,担忧自己的智能笨拙,想告老归田,体力又不能胜任。

4 徇(xùn?追求)禄反穷海,卧疴(??kē ?疾病)对空林。

追求禄位而到了荒僻的海滨,卧病在床,面对空荡荡的树林。

5 衾(qīn 大被子)枕昧(昏暗,不明)节候,褰开( qiān 揭开、打开)暂窥临。

卧于衾枕之上而不明季节气候,拉开窗帷,临窗眺望。

6 倾耳聆波澜,举目眺岖嵚( qū qīn 山势险峻的样子) 。

侧耳倾听近处波涛彭湃,举目眺望远处险峻连绵的山峰。

7 初景(日光)革(清除)绪风(余风) ,新阳(指春)改故阴(指冬) 。

初春的阳光消除了冬季残留下来的寒风,新春替换了残冬。

8 池塘(堤岸)生春草,园柳变鸣禽。

堤岸上长出了嫩绿的春草,园子的柳树上变换了鸟的叫声。祁祁伤(感伤)豳歌,萋萋感(感伤)楚吟。

(正常语序)伤祁祁豳歌,感萋萋楚吟

“采藩祁祁”这首豳歌与“春草兮萋萋”这首楚歌使我产生无限的感伤。

10 索居(离群独居)易永久(容易感到日子长久) , 离群难处心(难以安心) 。

离群独居,时光难挨,内心也难以安定。

11 持操(保持节操)岂独古,无闷(没有烦闷)征(验证、证明)在今。?

能保持高尚的节操无所苦闷,此事岂独古人有之,我于今日可验证它。?? 1、诗首八句在全诗中的作用是什么?表达作者怎样的感情? 作用:第一、二句是诗的起兴,又含有比喻之意。诗人将我与“物”连接在一起,“我”欲飞上云霄却自愧不如飞鸿,“我”欲隐居山川又自惭不及潜龙,比喻之意十分明显:我欲为官却仕途不顺,欲隐居却乏此高雅的情致。

情感:“进德智所拙,退耕力不任”抒发了诗人在仕与隐的去向上进退维谷、左右为难的内心矛盾和痛苦。

再想到自己被贬永嘉、一直追求的理想难以实现,在病榻上度过万木萧疏的冬天,心境愈加沉郁感伤。抒发了诗人抑郁不得志,忧愁苦闷的情怀。语言:3、 赏析佳句“池塘生春草,园柳变鸣禽”表现了作者什么样的心情? 作者撑起久病初愈的身体揭开门帷登楼一望,此时寒冬已过,初春的太阳赶走了残冬的冷风,暖意融融,诗人侧耳倾听那池水的波声,举目远眺高峻的山峦,一幅生动的春之美景映入了诗人的眼帘。

一个“生(生长)”,一个“变(变化、增加)”,突出了由冬到春的巨大变化,一幅生意盎然的图画生出了动感,同时将诗人心中激起的惊奇、欣喜、新鲜之感,准确、生动、传神地反映了出来。 4、诗的后三句表现了诗人心境的再度变化,是 怎样变化的? “祁祁伤豳歌,萋萋感楚吟”,美丽的春光,茂盛的春草,竟使诗人想起了前人感伤的诗句,诗人愉悦心情转瞬即逝。诗人由此又联想到了自己“归”与“不归”的矛盾,心情复而沉重。

“索居易永久,离群难处心”,孤独的隐居生活容易使人感到岁月漫长,难以安心,诗人的内心展开了激烈的斗争。

“持操岂独古,无闷征在今”,今天照样有不追求功名、避世隐居不觉寂寞的有德的隐者,这一点将在自己身上得到证明,作者最终下了隐居的决心。 2、《登池上楼》中诗人欣赏到了哪些景物?描绘了一幅怎样的图画?

提示:诗人欣赏到了波澜、山峰、阳光、池塘、春草、园柳、鸣禽等景物。描绘了一幅温暖、色彩明丽、充满生机的春色图。

赏意象1、理解这首诗的思想内容2、鉴赏:“余霞散成绮,澄江静如练”,

把握这首诗写景特色晚登三山还望京邑谢朓,?(464~499)南朝齐诗人。字玄晖。高祖据为谢安之兄,父纬,官散骑侍郎。母为宋文帝之女长城公主。

谢眺家世既贵,少又好学,为南齐藩王所重。始安王萧遥光谋夺帝位,谢眺不预其谋,反遭诬陷,下狱而死。

其经历、思想及创作方法都与谢灵运有类似之处,又与谢灵运同族,故称“小谢”。他是山水诗的代表作家之一。诗歌对自然景色描写细致、生动,风格秀丽、清新。

“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发” 从玄言诗中走出来的诗人——谢朓

谢朓(464—499)南朝齐诗人。字玄晖,陈郡阳夏(今河南太康)人。他出身贵族,母为宋文帝第五女长城公主。少有文才。先后做过豫章王萧嶷太尉行参军、随王萧子隆的文学,又是竟陵王萧子良的八友之一。明帝时曾掌中书诏诰。建武二年(495)任宣城太守,世称“谢宣城”。后任尚书吏部郎。东昏侯永元元年(499)始安王萧遥光谋取帝位,谢朓遭诬陷,下狱死。其诗歌多描写山水景色,风格清逸秀丽,完全摆脱了玄言诗的影响。颇为李白推许。有《谢宣城集》。晚 登 三山 还望 京邑 傍晚三山矶回头望时间,地点,望的对象京城,建康晚登三山还望京邑 谢脁灞涘望长安,河阳视京县。

白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。

去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。

佳期怅何许,泪下如流霰。

有情知望乡,谁能鬒不变。 晚登三山还望京邑 谢脁灞涘望长安,河阳视京县。

白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。

去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。

佳期怅何许,泪下如流霰。

有情知望乡,谁能鬒不变。 美景伤情我将远离京城在他乡久留,

真怀念那些已停办的欢乐宴会。有感情的人都知道思念家乡,谁的头发不会改变呢?晚登三山还望京邑一 (1-8):写登山所见二(9-14):抒去国之情望 1、“灞涘望长安,河阳视京县” ,此处化用前人典故,表达了作者什么情感?

此句以灞涘、河阳比三山,以长安、洛阳比京都建康,借用古人王粲、潘岳望京师隐喻自己对京师的依恋之情。奠定了全文的感情基调。写景的句子:白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。白日丽飞甍,参差皆可见。余

霞

散

成

绮澄

江

静

如

练喧鸟覆春洲杂英满芳甸精华鉴赏“余霞散成绮,澄江静如练”鉴赏

采用对比手法。一是色彩对比:绮红练白,红白相衬,对比鲜明。二是动静对比:霞动江静,动静相谐。 比喻得当。把霞比作绮,把江比作练,形象、生动、具体。 残余的晚霞铺展开来就像彩锦,澄清的江水平静得如同白练。 精于选词。前句之“余”和“散”:因为霞“散”才显得“余”(残余);后句之“澄”和“静”:因为江“澄”才现出“静”。选词的精当揭示了事物之间内在的因果关系。晚登三山还望京邑谢脁一 (1-8):写登山所见二(9-14):抒去国之情对比比喻炼字望用典《晚登三山还望京邑》描写美景的目的是什么?

提示:诗人描写美景的目的是表达对京城的留恋。景色越好,诗人就越舍不得离开,下文就自然转入对思念之情的抒发。3、解读“去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。佳期怅何许,泪下如流霰。有情知望乡,谁能鬒不变 ”所抒发的情感。 提示:作者直抒胸臆。“我”此去将在外久久地淹留,是多么怀念那不能参加的亲友的欢宴,直言不讳的道出了“我”对故乡的依恋。同时用泪下如霰、鬓发变白的夸张描写,突出抒发了离开京邑的伤感。讨论:对比这两首诗在写景抒情上有什异同? 写景:

同:都写了美景 ,侧重视觉、听觉,动静结合

异:《登池上楼》只写春日实景,色彩不浓烈;

《晚登三山还望京邑》虚实结合,色彩对比

鲜明。

抒情:

《登池上楼》融情于景,把对春天的喜爱之情完全融到对初春万物复苏的美景之中。如名句“池塘生春草,园柳变鸣禽”便是很好的力证。

《晚登三山还望京邑》则是渲染烘托,以美景衬哀情,他眼中的景色越是美好,那么,他心中的眷恋就会越是炽热,他也就越是悲伤。cānshēncēnqījī名词作动词,发出声音使动用法,使……惭愧惭愧增进道德,这里指仕途上的进取追求禄位形容词作动词,昏暗揭开帷帘,打开窗子山势险峻的样子残余的寒风验证,证明水边形容词的使动用法,使……色彩明丽白绸芳草遍地的郊野雪粒黑色的头发

是我国第一个大量创作山水诗的作家,与陶渊明的田园诗相对应。 山水诗派的开创者——谢灵运

谢灵运(385-433)南朝宋诗人。陈郡阳夏(今河南太康)人,迁籍会稽(今浙江绍兴市)。东晋名将谢玄之孙,袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。他的主要成就在于山水诗。由灵运始,山水诗乃成中国文学史上的一大流派。他的作品语言富艳精绝,充满道法自然的精神,贯穿着一种清新自然恬静之韵味,一改魏晋以来晦涩的玄言诗之风。

代表作品诗歌《登池上楼》;赋《山居赋》《岭表赋》《江妃赋》。2、解题: 《登池上楼》是谢灵运出任永嘉太守时所作的一首诗,是谢灵运的名作之一。诗题中的“池”是谢灵运居所的园池,后人称为“谢公池”。

3、领会文体背景: 这首诗作于谢灵运任永嘉太守时的刘宋景平元年(423)的春天。当时正是刘裕代晋后,建立南朝刘宋王朝(420)不久。谢灵运由朝官外放,郁郁不得志,但又无可奈何。诗中就是抒发了这样的感情. qiú zuò kē qīn xùn kuī qīn sì méng qǐ chéng xiàn diàn bīn qiān 登池上楼1 潜虬(qiú)媚(怜惜)幽姿,飞鸿(高飞的鸿雁)响远音(悠远的声音) 。?

潜游的虬龙怜惜美好的姿态,飞鸿的声音从悠远的高空传来。

2 薄(靠近)霄愧(惭愧)云浮(像云那样漂浮),栖川(栖息于江流)怍(?zuò ?惭愧)渊沉(深渊深沉)。

面对高飞于云霄的飞鸿和潜游于深水的虬龙,我惭愧万分

3 进德(指仕途上的进取)智所拙,退耕力不任。

想仕途进取,担忧自己的智能笨拙,想告老归田,体力又不能胜任。

4 徇(xùn?追求)禄反穷海,卧疴(??kē ?疾病)对空林。

追求禄位而到了荒僻的海滨,卧病在床,面对空荡荡的树林。

5 衾(qīn 大被子)枕昧(昏暗,不明)节候,褰开( qiān 揭开、打开)暂窥临。

卧于衾枕之上而不明季节气候,拉开窗帷,临窗眺望。

6 倾耳聆波澜,举目眺岖嵚( qū qīn 山势险峻的样子) 。

侧耳倾听近处波涛彭湃,举目眺望远处险峻连绵的山峰。

7 初景(日光)革(清除)绪风(余风) ,新阳(指春)改故阴(指冬) 。

初春的阳光消除了冬季残留下来的寒风,新春替换了残冬。

8 池塘(堤岸)生春草,园柳变鸣禽。

堤岸上长出了嫩绿的春草,园子的柳树上变换了鸟的叫声。祁祁伤(感伤)豳歌,萋萋感(感伤)楚吟。

(正常语序)伤祁祁豳歌,感萋萋楚吟

“采藩祁祁”这首豳歌与“春草兮萋萋”这首楚歌使我产生无限的感伤。

10 索居(离群独居)易永久(容易感到日子长久) , 离群难处心(难以安心) 。

离群独居,时光难挨,内心也难以安定。

11 持操(保持节操)岂独古,无闷(没有烦闷)征(验证、证明)在今。?

能保持高尚的节操无所苦闷,此事岂独古人有之,我于今日可验证它。?? 1、诗首八句在全诗中的作用是什么?表达作者怎样的感情? 作用:第一、二句是诗的起兴,又含有比喻之意。诗人将我与“物”连接在一起,“我”欲飞上云霄却自愧不如飞鸿,“我”欲隐居山川又自惭不及潜龙,比喻之意十分明显:我欲为官却仕途不顺,欲隐居却乏此高雅的情致。

情感:“进德智所拙,退耕力不任”抒发了诗人在仕与隐的去向上进退维谷、左右为难的内心矛盾和痛苦。

再想到自己被贬永嘉、一直追求的理想难以实现,在病榻上度过万木萧疏的冬天,心境愈加沉郁感伤。抒发了诗人抑郁不得志,忧愁苦闷的情怀。语言:3、 赏析佳句“池塘生春草,园柳变鸣禽”表现了作者什么样的心情? 作者撑起久病初愈的身体揭开门帷登楼一望,此时寒冬已过,初春的太阳赶走了残冬的冷风,暖意融融,诗人侧耳倾听那池水的波声,举目远眺高峻的山峦,一幅生动的春之美景映入了诗人的眼帘。

一个“生(生长)”,一个“变(变化、增加)”,突出了由冬到春的巨大变化,一幅生意盎然的图画生出了动感,同时将诗人心中激起的惊奇、欣喜、新鲜之感,准确、生动、传神地反映了出来。 4、诗的后三句表现了诗人心境的再度变化,是 怎样变化的? “祁祁伤豳歌,萋萋感楚吟”,美丽的春光,茂盛的春草,竟使诗人想起了前人感伤的诗句,诗人愉悦心情转瞬即逝。诗人由此又联想到了自己“归”与“不归”的矛盾,心情复而沉重。

“索居易永久,离群难处心”,孤独的隐居生活容易使人感到岁月漫长,难以安心,诗人的内心展开了激烈的斗争。

“持操岂独古,无闷征在今”,今天照样有不追求功名、避世隐居不觉寂寞的有德的隐者,这一点将在自己身上得到证明,作者最终下了隐居的决心。 2、《登池上楼》中诗人欣赏到了哪些景物?描绘了一幅怎样的图画?

提示:诗人欣赏到了波澜、山峰、阳光、池塘、春草、园柳、鸣禽等景物。描绘了一幅温暖、色彩明丽、充满生机的春色图。

赏意象1、理解这首诗的思想内容2、鉴赏:“余霞散成绮,澄江静如练”,

把握这首诗写景特色晚登三山还望京邑谢朓,?(464~499)南朝齐诗人。字玄晖。高祖据为谢安之兄,父纬,官散骑侍郎。母为宋文帝之女长城公主。

谢眺家世既贵,少又好学,为南齐藩王所重。始安王萧遥光谋夺帝位,谢眺不预其谋,反遭诬陷,下狱而死。

其经历、思想及创作方法都与谢灵运有类似之处,又与谢灵运同族,故称“小谢”。他是山水诗的代表作家之一。诗歌对自然景色描写细致、生动,风格秀丽、清新。

“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发” 从玄言诗中走出来的诗人——谢朓

谢朓(464—499)南朝齐诗人。字玄晖,陈郡阳夏(今河南太康)人。他出身贵族,母为宋文帝第五女长城公主。少有文才。先后做过豫章王萧嶷太尉行参军、随王萧子隆的文学,又是竟陵王萧子良的八友之一。明帝时曾掌中书诏诰。建武二年(495)任宣城太守,世称“谢宣城”。后任尚书吏部郎。东昏侯永元元年(499)始安王萧遥光谋取帝位,谢朓遭诬陷,下狱死。其诗歌多描写山水景色,风格清逸秀丽,完全摆脱了玄言诗的影响。颇为李白推许。有《谢宣城集》。晚 登 三山 还望 京邑 傍晚三山矶回头望时间,地点,望的对象京城,建康晚登三山还望京邑 谢脁灞涘望长安,河阳视京县。

白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。

去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。

佳期怅何许,泪下如流霰。

有情知望乡,谁能鬒不变。 晚登三山还望京邑 谢脁灞涘望长安,河阳视京县。

白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。

去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。

佳期怅何许,泪下如流霰。

有情知望乡,谁能鬒不变。 美景伤情我将远离京城在他乡久留,

真怀念那些已停办的欢乐宴会。有感情的人都知道思念家乡,谁的头发不会改变呢?晚登三山还望京邑一 (1-8):写登山所见二(9-14):抒去国之情望 1、“灞涘望长安,河阳视京县” ,此处化用前人典故,表达了作者什么情感?

此句以灞涘、河阳比三山,以长安、洛阳比京都建康,借用古人王粲、潘岳望京师隐喻自己对京师的依恋之情。奠定了全文的感情基调。写景的句子:白日丽飞甍,参差皆可见。

余霞散成绮,澄江静如练。

喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。白日丽飞甍,参差皆可见。余

霞

散

成

绮澄

江

静

如

练喧鸟覆春洲杂英满芳甸精华鉴赏“余霞散成绮,澄江静如练”鉴赏

采用对比手法。一是色彩对比:绮红练白,红白相衬,对比鲜明。二是动静对比:霞动江静,动静相谐。 比喻得当。把霞比作绮,把江比作练,形象、生动、具体。 残余的晚霞铺展开来就像彩锦,澄清的江水平静得如同白练。 精于选词。前句之“余”和“散”:因为霞“散”才显得“余”(残余);后句之“澄”和“静”:因为江“澄”才现出“静”。选词的精当揭示了事物之间内在的因果关系。晚登三山还望京邑谢脁一 (1-8):写登山所见二(9-14):抒去国之情对比比喻炼字望用典《晚登三山还望京邑》描写美景的目的是什么?

提示:诗人描写美景的目的是表达对京城的留恋。景色越好,诗人就越舍不得离开,下文就自然转入对思念之情的抒发。3、解读“去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。佳期怅何许,泪下如流霰。有情知望乡,谁能鬒不变 ”所抒发的情感。 提示:作者直抒胸臆。“我”此去将在外久久地淹留,是多么怀念那不能参加的亲友的欢宴,直言不讳的道出了“我”对故乡的依恋。同时用泪下如霰、鬓发变白的夸张描写,突出抒发了离开京邑的伤感。讨论:对比这两首诗在写景抒情上有什异同? 写景:

同:都写了美景 ,侧重视觉、听觉,动静结合

异:《登池上楼》只写春日实景,色彩不浓烈;

《晚登三山还望京邑》虚实结合,色彩对比

鲜明。

抒情:

《登池上楼》融情于景,把对春天的喜爱之情完全融到对初春万物复苏的美景之中。如名句“池塘生春草,园柳变鸣禽”便是很好的力证。

《晚登三山还望京邑》则是渲染烘托,以美景衬哀情,他眼中的景色越是美好,那么,他心中的眷恋就会越是炽热,他也就越是悲伤。cānshēncēnqījī名词作动词,发出声音使动用法,使……惭愧惭愧增进道德,这里指仕途上的进取追求禄位形容词作动词,昏暗揭开帷帘,打开窗子山势险峻的样子残余的寒风验证,证明水边形容词的使动用法,使……色彩明丽白绸芳草遍地的郊野雪粒黑色的头发

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》