第8课 百家争鸣(40张ppt)

图片预览

文档简介

课件40张PPT。孔子 孔子是世界闻名的思想家和教育家,被英国剑桥大学评为“影响世界历史100名人”里中国人的第一位。 第8课百家争鸣老子春秋后期,楚国人,姓李名耳,又称老聃。中国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派的创始人。请同学们阅读课本36页第一字目的内容,归纳老子思想的主要内容。道法自然一、老子1. 代表作:2. 主要思想:《道德经》无为而治老子与《道德经》认为世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的。“祸兮福之所倚,

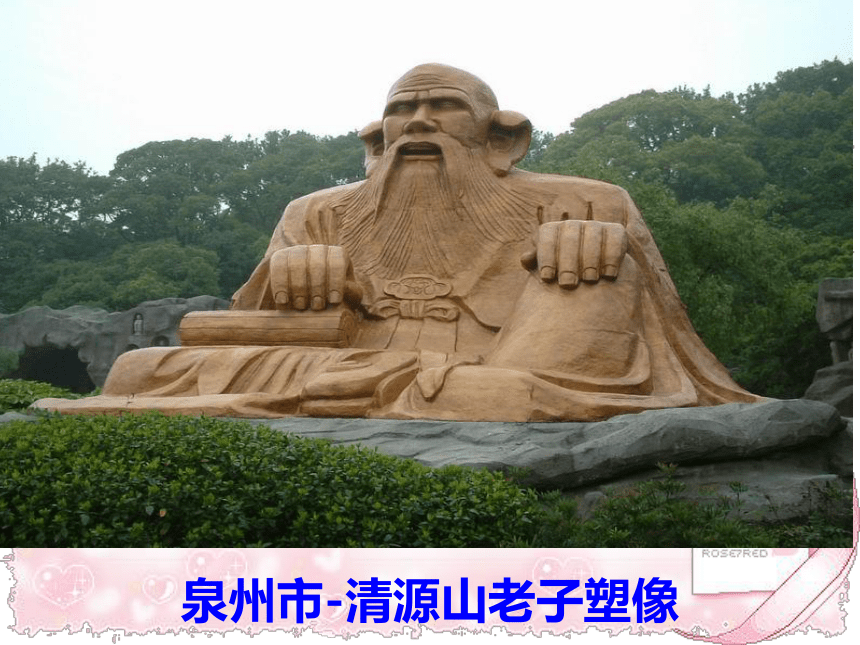

福兮祸之所伏”泉州市-清源山老子塑像你对孔子知道多少?名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,儒家学派创始人,我国伟大的思想家、教育家。请同学们快速阅读教材37页的内容,找一找孔子在思想和教育方面提出了哪些主张?自主探究仁:政治上:“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”以德治国核心思想:二、孔子1、伟大的思想家2、伟大的教育家有教无类因材施教知之为知之,

不知为不知。温故而知新每个学生的个性、兴趣和才能都不相同,孔子用什么方法来教育他的学生呢?因材施教孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。孔子的影响孔子死后,弟子们把他的言论整理成《论语》。孔

子

讲

学

图祭孔大典的精彩瞬间孔府大门孔府至圣庙坊孔子死时只有三间小屋,经历朝历代的扩建,成了拥有466间房的浩大孔庙。孔子在首尔孔子在柏林 战国时期为什么会出现百家争鸣的局面?三、百家争鸣百家争鸣出现的原因:战国时期,随着生产力的飞速发展,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。 诸子百家有哪些派别?他们的代表作品以及主张是什么?三、百家争鸣1、墨 子墨家学派创始人,他的言行记录在《墨子》一书中。主张“兼爱”“非攻”。 孟子名轲,战国时邹国人,著有《孟子》一书。 孟子主张“仁政”,他还提出“民贵”、“君轻”的思想和“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道德观念。2、孟 子儒家的另一个代表人物荀子,主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,其著作《荀子》。3、荀子 战国时期,庄周继承和发展了老子的道家思想,著有《庄子》一书。4、庄 子庄子主张“道法自然”,提倡顺其自然,无为而治。法家学派的主要代表,著有《韩非子》一书。5、韩 非 子韩非子主张施行“法治”,加强中央集权。百家争鸣的意义:(1)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰。(2)为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。趣味百家孔子说:我仁;

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了!

孙子说:战场上见高低! 班上晚自修的时候,不少同学因为种种的原因,喜欢讲小话,如果以下的三家代表人物是你的班主任,你觉得他们会怎么来解决晚自修有同学讲话的问题呢?儒家道家法家畅想天地儒家:道家:法家:要找他谈话,跟他讲道理,给学生们灌输良好的思想教育。就由他去讲,讲到他不想讲为止,让他自己觉悟、自我改正。要制定一些制度,对讲话者应重重地罚,狠狠地罚,才能让大家重视班规,遵守班规。诸子百家学派代表人物 代表作主 要 思 想墨家墨子《墨子》“兼爱”“非攻”儒家孟子《孟子》仁政,民贵君轻道家庄子《庄子》顺应自然,无为而治法家韩非子《韩非子》“法治”,中央集权儒家荀子《荀子》“礼治” 哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用? 法家!课堂练习1、下列哪一项是“百家争鸣”局面的出现的主要原因( )

A.私学的兴盛

B.诸侯国的兼并战争

C.社会大变革

D.西周灭掉商朝,实行分封制C

2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出要逐步实现“均衡教育”。我国古代思想家、教育家孔子的言行中最能体现“均衡教育”思想的是( )

A.提出“仁”的学说

B.提出“为政以德”

C.创办私学

D.提出学习要“温故而知新”C3、近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本,该书的前言说:“这位哲学家的道德是无限辉煌的。”请问这位哲学家的道德核心是( )

A.“仁”

B.“无为而治”

C.“兼爱”、“非攻”

D.“法治” A4、春秋战国时期是中国历史上思想文化空前繁荣的时代,思想领域出现了“百家争鸣”的活跃局面。其中强调用“刑罚”加强统治的学派是( )

A.儒家 B.道家

C.法家 D.墨家C5、“知足常乐”源于古代“无为而治”思想,提出这一思想的学派是( )

A.儒家 B.法家

C.道家 D.墨家C6、提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一思想的是( )。

A.孔子 B.孟子

C.老子 D.墨子B根据老师提供的线索,利用排除法猜出答案:线索一:战国时期的著名思想家线索二:儒家思想的代表人物线索三:认为“民贵君轻”答案:孟子根据老师提供的线索,利用排除法猜出答案:线索一:这是一部春秋战国时期的著名思想学论著线索二:书中记录的言论非本人亲自编著线索三:书中记录了儒家思想答案:《论语》

福兮祸之所伏”泉州市-清源山老子塑像你对孔子知道多少?名丘,字仲尼,春秋后期鲁国人,儒家学派创始人,我国伟大的思想家、教育家。请同学们快速阅读教材37页的内容,找一找孔子在思想和教育方面提出了哪些主张?自主探究仁:政治上:“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”以德治国核心思想:二、孔子1、伟大的思想家2、伟大的教育家有教无类因材施教知之为知之,

不知为不知。温故而知新每个学生的个性、兴趣和才能都不相同,孔子用什么方法来教育他的学生呢?因材施教孔子的学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。孔子的影响孔子死后,弟子们把他的言论整理成《论语》。孔

子

讲

学

图祭孔大典的精彩瞬间孔府大门孔府至圣庙坊孔子死时只有三间小屋,经历朝历代的扩建,成了拥有466间房的浩大孔庙。孔子在首尔孔子在柏林 战国时期为什么会出现百家争鸣的局面?三、百家争鸣百家争鸣出现的原因:战国时期,随着生产力的飞速发展,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。 诸子百家有哪些派别?他们的代表作品以及主张是什么?三、百家争鸣1、墨 子墨家学派创始人,他的言行记录在《墨子》一书中。主张“兼爱”“非攻”。 孟子名轲,战国时邹国人,著有《孟子》一书。 孟子主张“仁政”,他还提出“民贵”、“君轻”的思想和“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的道德观念。2、孟 子儒家的另一个代表人物荀子,主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,其著作《荀子》。3、荀子 战国时期,庄周继承和发展了老子的道家思想,著有《庄子》一书。4、庄 子庄子主张“道法自然”,提倡顺其自然,无为而治。法家学派的主要代表,著有《韩非子》一书。5、韩 非 子韩非子主张施行“法治”,加强中央集权。百家争鸣的意义:(1)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰。(2)为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。趣味百家孔子说:我仁;

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了!

孙子说:战场上见高低! 班上晚自修的时候,不少同学因为种种的原因,喜欢讲小话,如果以下的三家代表人物是你的班主任,你觉得他们会怎么来解决晚自修有同学讲话的问题呢?儒家道家法家畅想天地儒家:道家:法家:要找他谈话,跟他讲道理,给学生们灌输良好的思想教育。就由他去讲,讲到他不想讲为止,让他自己觉悟、自我改正。要制定一些制度,对讲话者应重重地罚,狠狠地罚,才能让大家重视班规,遵守班规。诸子百家学派代表人物 代表作主 要 思 想墨家墨子《墨子》“兼爱”“非攻”儒家孟子《孟子》仁政,民贵君轻道家庄子《庄子》顺应自然,无为而治法家韩非子《韩非子》“法治”,中央集权儒家荀子《荀子》“礼治” 哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用? 法家!课堂练习1、下列哪一项是“百家争鸣”局面的出现的主要原因( )

A.私学的兴盛

B.诸侯国的兼并战争

C.社会大变革

D.西周灭掉商朝,实行分封制C

2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出要逐步实现“均衡教育”。我国古代思想家、教育家孔子的言行中最能体现“均衡教育”思想的是( )

A.提出“仁”的学说

B.提出“为政以德”

C.创办私学

D.提出学习要“温故而知新”C3、近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本,该书的前言说:“这位哲学家的道德是无限辉煌的。”请问这位哲学家的道德核心是( )

A.“仁”

B.“无为而治”

C.“兼爱”、“非攻”

D.“法治” A4、春秋战国时期是中国历史上思想文化空前繁荣的时代,思想领域出现了“百家争鸣”的活跃局面。其中强调用“刑罚”加强统治的学派是( )

A.儒家 B.道家

C.法家 D.墨家C5、“知足常乐”源于古代“无为而治”思想,提出这一思想的学派是( )

A.儒家 B.法家

C.道家 D.墨家C6、提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一思想的是( )。

A.孔子 B.孟子

C.老子 D.墨子B根据老师提供的线索,利用排除法猜出答案:线索一:战国时期的著名思想家线索二:儒家思想的代表人物线索三:认为“民贵君轻”答案:孟子根据老师提供的线索,利用排除法猜出答案:线索一:这是一部春秋战国时期的著名思想学论著线索二:书中记录的言论非本人亲自编著线索三:书中记录了儒家思想答案:《论语》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史