第12课《 长亭送别》 课件(49张)

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

长亭送别

王实甫

《西厢记》的影响

宝玉正踟蹰[chíchú]间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是黛玉来了……黛玉道“什么书?”宝玉见问,慌的藏了,便说道:“不过是《中庸》、《大学》。”黛玉道:“你又在我跟前弄鬼。趁早儿给我瞧瞧,好多着呢!”宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。 黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,已看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。

《西厢记》简介

一、作品简介

《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》。作者王实甫,元代著名杂剧作家,大都(今北京市)人。他一生写作了14种剧本,《西厢记》大约写于元贞、大德年间(1295~1307)是他的代表作。这个剧一上舞台就惊倒四座,博得男女青年的喜爱,被誉为“西厢记天下夺魁”。历史上,“愿普天下有情的都成了眷属”这一美好的愿望,不知成为多少文学作品的主题,《西厢记》便是描绘这一主题的最成功的戏剧。《西厢记》5 本,21折,以歌颂反封建的爱情为主题,歌颂张生和莺莺为争取婚姻自由所进行的斗争,矛头直指封建礼教和婚姻制度,具有强烈的反封建思想。

二、故事起源 《西厢记》故事,最早起源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》,亦名《会真记》,叙述书生张珙与同时寓居在普救寺的已故相国之女崔莺莺相爱,在婢女红娘的帮助下,两人在西厢约会,莺莺终于以身相许。后来张珙赴京应试,得了高官,却抛弃了莺莺,酿成爱情悲剧。这个故事到宋金时代流传更广,一些文人、民间艺人纷纷改编成说唱和戏剧。后来经过金代董解元的扩充、改编,写成《西厢记诸宫调》(习惯称董西厢),使故事有了新的面貌成为青年男女“自由婚姻”的赞歌。到了元代王实甫根据董西厢,把崔张的故事编写为本杂剧《西厢记》(习惯称王西厢)。

三、故事梗概

前朝崔相国死了,夫人郑氏携小女崔莺莺,送丈夫灵柩回乡,途中因故受阻,暂住河中府普救寺。这崔莺莺年方十九岁,针指女工,诗词书算,无所不能。她父亲在世时,就已将她许配给郑氏的侄儿郑尚书之长子郑恒。 小姐与红娘到殿外玩耍,碰巧遇到书生张珙。张珙本是西洛人,是礼部尚书之子,父母双亡,家境贫寒。他只身一人赴京城赶考,路过此地,忽然想起他的八拜之交杜确就在蒲关,于是住了下来。听状元店里的小二哥说,这里有座普救寺,是则天皇后香火院,景致很美,三教九流,过者无不瞻仰。 这张生见到莺莺容貌俊俏,赞叹道:“十年不识君王面,始信婵娟解误人。”为能多见上几面,便与侍中方丈借宿,他便住进西厢房。 一日,崔老夫人为亡夫做道场,这崔老夫妻人治家很严,道场内外没有一个男子出入,张生硬着头皮溜进去。这时斋供道场都完备好了,该夫人和小姐进香了,以报答父亲的养育之恩。张生想:“小姐是一女子,尚有报父母之心;小生湖海飘零数年,自父母下世之后,并不曾有一陌纸钱相报。” 张生从和尚那知道莺莺小姐每夜都到花园内烧香。夜深人静,月朗风清,僧众都睡着了,张生来到后花园内,偷看小姐烧香。随即吟诗一首:“月色溶溶

夜,花阴寂寂春;如何临皓魄,不见月中人?”莺莺也随即和了一首:“兰闺久寂寞,无事度芳春;料得行吟者,应怜长叹人。”张生夜夜苦读,感动了小姐崔莺莺,她对张生即生爱慕之情。

叛将孙飞虎听说崔莺莺有“倾国倾城之容,西子太真之颜”。便率领五千人马,将普救寺层层围住,限老夫人三日之内交出莺莺做他的“压寨夫人”,大家束手无策。这崔莺莺倒是位刚烈女子,她宁可死了,也不愿被那贼人抢了去。危急之中夫人声言:“不管是什么人,只要能杀退贼军,扫荡妖氛,就将小姐许配给他。”张生的八拜之交杜确,乃武状元,任征西大元帅,统领十万大军,镇守蒲关。张生先用缓兵之计,稳住孙飞虎,然后写了一封书信给杜确,让他派兵前来,打退孙飞虎。惠明和尚下山去送信,三日后,杜确的救兵到了,打退孙飞虎。 崔老夫人在酬谢席上以莺莺以许配郑恒为由,让张生与崔莺莺结拜为兄妹,并厚赠金帛,让张生另择佳偶,这使张生的莺莺都很痛苦。看到这些,丫寰红娘安排他们相会。夜晚张生弹琴向莺莺表白自己的相思之苦,莺莺也向张生倾吐爱慕之情。 自那日听琴之后,多日不见莺莺,张生害了相思病,趁红娘探病之机,托她捎信给莺莺,莺莺回信约张生月下相会。夜晚,小姐

莺莺在后花园弹琴,张生听到琴声,攀上墙头一看,是莺莺在弹琴。急欲与小姐相见,便翻墙而入,莺莺见他翻墙而入,反怪他行为下流,发誓再不见他,致使张生病情愈发严重。莺莺借探病为名,到张生房中与他幽会。

老夫人看莺莺这些日子神情晃惚,言语不清,行为古怪,便怀疑他与张生有越轨行为。于是叫来红娘逼问,红娘无奈,只得如实说来。红娘向老夫人替小姐和张生求情,并说这不是张生、小姐和红娘的罪过,而是老夫人的过错,老夫人不该言而不信,让张生与小姐兄妹相称。

老夫人无奈,告诉张生如果想娶莺莺小姐,必须进京赶考取得功名方可。莺莺小姐在十里长亭摆下筵席为张生送行,她再三叮嘱张生休要“停妻再娶妻”,休要“一春鱼雁无消息”。长亭送别后,张生行至草桥店,梦中与莺莺相会,醒来不胜惆怅。

张生考得状元,写信向莺莺报喜。这时郑恒又一次来到普救寺,捏造谎言说张生已被卫尚书招为东床佳婿。于是崔夫人再次将小姐许给郑恒,并决定择吉日完婚。恰巧成亲之日,张生以河中府尹的身份归来,征西大元帅杜确也来祝贺。真相大白,郑恒羞愧难言,含恨自尽,张生与莺莺终成眷属。

四、成就

《西厢记》最突出的成就是从根本上改变了《莺莺传》的主题思想和莺莺的悲剧结局,把男女主人公塑造成在爱情上坚贞不渝,敢于冲破封建礼教的束缚,并经过不懈的努力,终于得到美满结果的一对青年。这一改动,使剧本反封建倾向更鲜明,突出了“愿普天下有情的都成了眷属”的主题思想。在艺术上,剧本通过错综复杂的戏剧冲突,来完成莺莺、张珙、红娘等艺术形象的塑造,使人物的性格特征生动鲜明,加强了作品的戏剧性。

五、相关评价 《西厢记》的曲词华艳优美,富于诗的意境,可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。曹雪芹在《红楼梦》中,通过林黛玉的口,称赞它“曲词警人,余香满口”。

传奇之“冠”,戏文之“祖”。——明·胡应麟《少室山房笔丛》

何良俊称它为“绝唱”(《曲论》),说“王实甫才情富丽,真辞家之雄”。

王世贞则赞“北曲当以《西厢》压卷”(《曲藻》)。

金圣叹则称《西厢记》为“千古妙文”,称王实甫“天地现身”。

鲁迅说:“虽文章尚非上乘,而时有情致,固亦可观,惟篇末文过饰非,遂堕恶趣。” 《中国小说史略》 对《莺莺传》的肯定和批评都十分确当。

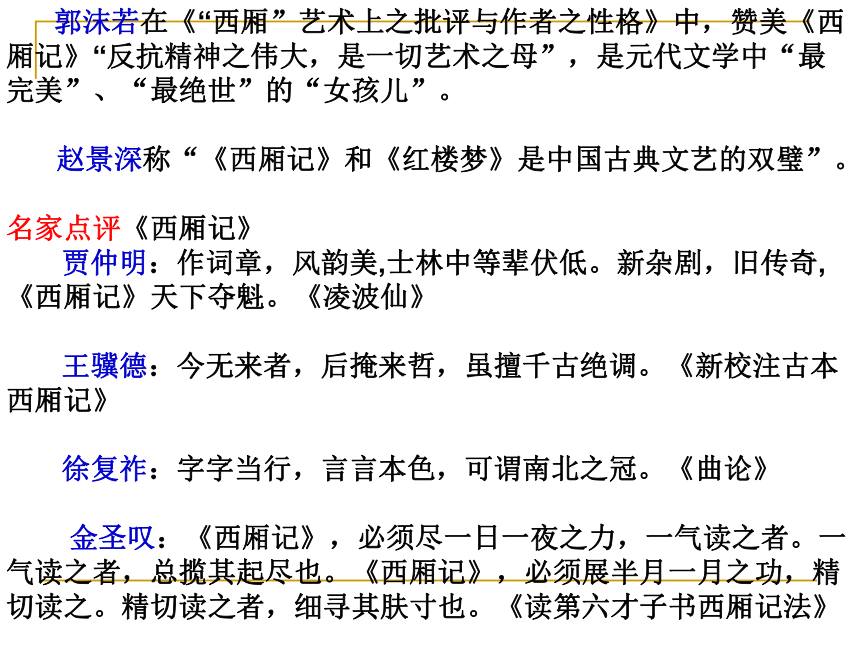

郭沫若在《“西厢”艺术上之批评与作者之性格》中,赞美《西厢记》“反抗精神之伟大,是一切艺术之母”,是元代文学中“最完美”、“最绝世”的“女孩儿”。

赵景深称“《西厢记》和《红楼梦》是中国古典文艺的双璧”。

名家点评《西厢记》 贾仲明:作词章,风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。《凌波仙》

王骥德:今无来者,后掩来哲,虽擅千古绝调。《新校注古本西厢记》

徐复祚:字字当行,言言本色,可谓南北之冠。《曲论》

金圣叹:《西厢记》,必须尽一日一夜之力,一气读之者。一气读之者,总揽其起尽也。《西厢记》,必须展半月一月之功,精切读之。精切读之者,细寻其肤寸也。《读第六才子书西厢记法》

黯然销魂者,唯别而已 矣 。

——江淹《别赋》

昔我往矣,杨柳依依

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节

劝 君 更 尽 一 杯 酒

西 出 阳 关 无 故 人

初遇

和诗

匪惊

赖婚

赴约

佳期

拷红

长亭

鉴赏重点

情景交融

思想感情

赏曲词:

【端正好】 【一煞】

【朝天子】 【耍孩儿】

【二煞】 【收尾】

送别地点: 长亭---别离

描绘情境:送别途中(途中)——长亭饯别(设宴)——临别叮嘱(离筵)——惜别目送(目送)

送别途中

长亭饯别

临别叮嘱

惜别目送

愁别离

怨功名

念羁旅

忧重娶

元杂剧角色

末:男主角

旦:女主角

净:花脸、三花脸

丑:小花脸,男性次要人物

杂:扮老人的“孛老”,扮老妇人的“卜儿”,扮小孩儿的“徕儿”等各种角色。

元杂剧剧本构成【一本四折一楔子】

[夫人、长老上云A]今日送张生赴京,十里长亭,安排下筵席。我和长老先行,不见张生小姐来到。[旦、末 、红同上][旦云]今日送张生上朝取应,早是离人伤感,况值那暮秋天气,好烦恼人也呵!“悲欢聚散一杯酒,南北东西万里程。”B

[正宫C][端正好D]碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。E

赏析[端正好] :化用了谁的词句?这曲子描绘了一幅什么样的图画?所写之景起到怎样的作用?

名曲欣赏

“碧云天,黄花地”,来自范仲淹的《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

【端正好】

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

赏析

碧云天

黄花地

西风紧

北雁南飞

晓来……霜林醉

意境

凄美悲凉

空间广阔色彩斑斓

染

离人泪

情

悲伤忧愁

景物(意象的选择)

一切景语皆情语

通晓流畅和秀丽华美相统一,诗意浓郁,哀愁绵长,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一、意象的组合 典雅华美 :

二、情感的抒发 委婉含蓄:

三、动词的运用

恰到好处 :

端正好一曲,前四句,一句一景,点染了一幅

空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云,黄花

满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺

为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问

自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,

经霜 的树林是被她的离情感动而变红的。

一个“染”字,不但写出了景物色彩的遽然变化,而且

沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的

离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩。

王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣,

极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。

——朱劝《太和正音谱》

一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

因景生情

对[正宫·端正好]一曲分析不正确的一项是: A.通过莺莺对暮秋郊野景色的感受,抒发了情人分别的痛苦压抑的心情。 B.蓝天的白云,萎积的黄花,南飞的大雁,如丹的枫叶,它们在凄紧的西风中融成一体,构成了寥廓萧瑟、令人黯然的境界。 C.“晓来”两句,使客观景色带上了浓重的主观色彩,构成一种“无我之境”。 D.“染”、“醉”二字,不仅把外射的感受化为具有动态的心理过程,而且令离人的涟涟别泪,宛然如见。后者既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。

答案:C。

“晓来”两句应为“有我之境”。王国维《人间词话》云“有我之境,物皆着我之颜色”“无我之境,不知何者为我,何者为物”。该句有主观色彩当为“有我之境”。

鉴赏曲词

【滚绣球】由情即景、直抒胸臆、夸张

【叨叨令】排比、叠词

【脱布衫】渲染

【耍孩儿】用典

下列对[一煞]一曲的分析不正确的一项是:

A."夕阳"一句,看似乎易,含情极深。日夕薄暮,本是当归之时,而今却挥袂远别,人何以堪! B.一个"古"字,不但平添了许多苍凉况味,而且把别离的凄苦之情推及古今,它包含着人物内心的许多"潜台词",也启示着读者观众的丰富联想。 C."无人语"三字既道出了环境的寂静,更刻绘了莺莺"笑吟吟一处来,哭啼啼独自归"的孤独感和无处可诉的痛苦心理。 D."来时"一句,直抒胸臆,表现莺莺留恋美景,留恋情人的情怀。

答案:D 留恋美景显然不当

【一煞】一曲,以青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风,构成一幅深秋郊外黄昏的画面,和【端正好】中的清晨景象相比,氛围更加萧瑟凄冷。

”夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶“,“无声”和“有声”相映衬,更加烘托出当时环境的凄凉和莺莺痛不欲生的悲哀。

这支曲子以景衬情,化情入景,情景交融,形象地渲染了送别的气氛。

《长亭送别》[一煞] 改写(1)

青山 你为什么阻隔了送行的目光

疏林 怎么这般无情, 四周升起的暮霭 遮住你远行的背影 夕阳的古道 吹刮着让人心痛的寂静 莫非是马儿也不忍分离 才发出阵阵的嘶鸣 恍惚间 我听到你归来时马啼的声音 为你送行 在这秋风中 在这十里长亭。

《长亭送别》[一煞] 改写(2)

青山你为何挡住去路?是在挽留谁呢苍翠的树林呀?你为何如此憔悴?傍晚的云气 为何要急于挥洒你的身影?小道伴着落日沉静?秋风抚过农田?偶尔听见马蹄声飞扬?将离去的车儿定格

女主人公恨什么?

“‘蜗角虚名,蝇头微利’ ,拆鸳鸯在两下里”用怎样的修辞表达了怎样的情感?

对偶、夸张、比喻,表现莺莺珍重爱情,轻视功名利禄的思想感情。

问:该曲中用了哪几个典故?

问:若把“未饮心先醉”改为“未饮心如醉”,表达效果上有何不同?

参考:该句化用了柳永《诉衷情近》词中“未饮心如醉”一句,一字之易,更加夸张,语意更加沉重,表现了莺莺饯别时的极端愁苦。

对[ 耍孩儿] 一曲分析不正确的一项是:

A."司马青衫"系用典,出自白居易《琶琵行》中"江州司马青衫湿"一句; B."伯劳东去燕西飞"亦系用典,化用了乐府诗《东飞伯劳歌》中的诗句; C."虽然眼底人千里,且就尽生前酒一杯"句是借酒浇愁,及时行乐的表现; D."眼中流血,心内成灰",这是莺莺送别张生悲戚、依恋、怨恨的集中表现。

答案:C 应为借酒饯行,非为"借酒浇愁,及时行乐"。

品〈二煞〉情感

如果说前面几支曲子主要表达了主人公因离别而引起痛苦、忧伤、悲戚之情以及对功名的轻视和对棒打鸳鸯的怨恨,那么在这一曲中还流露出怎样的心绪?

我只怕你“停妻再娶妻”,流露出她对爱情前途的担忧。

“四围山色中,一鞭残照里”中的“一鞭”指的是( )

A.夕阳一抹 B.远看,四围之山成一线

C.张生于烟霭残照中扬鞭远去

D.残照中的一条古道

参考:C。

试以 《长亭送别》最后一句“遍人间烦恼填胸臆,量这大小车儿如何载得起”,李煜《虞美人》中的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,秦观《江城子》中“便作春江都是泪,流不尽许多愁”,李清照《武陵春》中“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁”,作比较分析。

将抽象的感情化为具体的物象,饶有新意,各具特色。李煜将愁变成了水,秦观又将愁变成随水而流的东西,李清照又将愁搬上了船,王实甫则把愁装在了车上。都很自然贴切,不着痕迹,且意境完整。

离愁别恨

秋

长亭

柳

酒

泪

文学家郭沫若曾经说过: 文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”

祝肇年先生说:“《长亭送别》是一幅淡雅的水墨画,是一支撩人心弦的离歌,它给人以深沉的美感享受。”

请以《长亭路》为题,将[端正好] 、[滚绣球] 和

[叨叨令]三曲改写成散文。

长亭送别

王实甫

《西厢记》的影响

宝玉正踟蹰[chíchú]间,只听背后有人说道:“你在这里做什么?”宝玉一回头,却是黛玉来了……黛玉道“什么书?”宝玉见问,慌的藏了,便说道:“不过是《中庸》、《大学》。”黛玉道:“你又在我跟前弄鬼。趁早儿给我瞧瞧,好多着呢!”宝玉道:“妹妹,要论你,我是不怕的。你看了,好歹别告诉人。真是好文章!你要看了,连饭也不想吃呢!”一面说,一面递过去。 黛玉把花具放下,接书来瞧。从头看去,越看越爱,不顿饭时,已看了好几出了。但觉词句警人,余香满口。一面看了,只管出神,心内还默默记诵。

《西厢记》简介

一、作品简介

《西厢记》全名《崔莺莺待月西厢记》。作者王实甫,元代著名杂剧作家,大都(今北京市)人。他一生写作了14种剧本,《西厢记》大约写于元贞、大德年间(1295~1307)是他的代表作。这个剧一上舞台就惊倒四座,博得男女青年的喜爱,被誉为“西厢记天下夺魁”。历史上,“愿普天下有情的都成了眷属”这一美好的愿望,不知成为多少文学作品的主题,《西厢记》便是描绘这一主题的最成功的戏剧。《西厢记》5 本,21折,以歌颂反封建的爱情为主题,歌颂张生和莺莺为争取婚姻自由所进行的斗争,矛头直指封建礼教和婚姻制度,具有强烈的反封建思想。

二、故事起源 《西厢记》故事,最早起源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》,亦名《会真记》,叙述书生张珙与同时寓居在普救寺的已故相国之女崔莺莺相爱,在婢女红娘的帮助下,两人在西厢约会,莺莺终于以身相许。后来张珙赴京应试,得了高官,却抛弃了莺莺,酿成爱情悲剧。这个故事到宋金时代流传更广,一些文人、民间艺人纷纷改编成说唱和戏剧。后来经过金代董解元的扩充、改编,写成《西厢记诸宫调》(习惯称董西厢),使故事有了新的面貌成为青年男女“自由婚姻”的赞歌。到了元代王实甫根据董西厢,把崔张的故事编写为本杂剧《西厢记》(习惯称王西厢)。

三、故事梗概

前朝崔相国死了,夫人郑氏携小女崔莺莺,送丈夫灵柩回乡,途中因故受阻,暂住河中府普救寺。这崔莺莺年方十九岁,针指女工,诗词书算,无所不能。她父亲在世时,就已将她许配给郑氏的侄儿郑尚书之长子郑恒。 小姐与红娘到殿外玩耍,碰巧遇到书生张珙。张珙本是西洛人,是礼部尚书之子,父母双亡,家境贫寒。他只身一人赴京城赶考,路过此地,忽然想起他的八拜之交杜确就在蒲关,于是住了下来。听状元店里的小二哥说,这里有座普救寺,是则天皇后香火院,景致很美,三教九流,过者无不瞻仰。 这张生见到莺莺容貌俊俏,赞叹道:“十年不识君王面,始信婵娟解误人。”为能多见上几面,便与侍中方丈借宿,他便住进西厢房。 一日,崔老夫人为亡夫做道场,这崔老夫妻人治家很严,道场内外没有一个男子出入,张生硬着头皮溜进去。这时斋供道场都完备好了,该夫人和小姐进香了,以报答父亲的养育之恩。张生想:“小姐是一女子,尚有报父母之心;小生湖海飘零数年,自父母下世之后,并不曾有一陌纸钱相报。” 张生从和尚那知道莺莺小姐每夜都到花园内烧香。夜深人静,月朗风清,僧众都睡着了,张生来到后花园内,偷看小姐烧香。随即吟诗一首:“月色溶溶

夜,花阴寂寂春;如何临皓魄,不见月中人?”莺莺也随即和了一首:“兰闺久寂寞,无事度芳春;料得行吟者,应怜长叹人。”张生夜夜苦读,感动了小姐崔莺莺,她对张生即生爱慕之情。

叛将孙飞虎听说崔莺莺有“倾国倾城之容,西子太真之颜”。便率领五千人马,将普救寺层层围住,限老夫人三日之内交出莺莺做他的“压寨夫人”,大家束手无策。这崔莺莺倒是位刚烈女子,她宁可死了,也不愿被那贼人抢了去。危急之中夫人声言:“不管是什么人,只要能杀退贼军,扫荡妖氛,就将小姐许配给他。”张生的八拜之交杜确,乃武状元,任征西大元帅,统领十万大军,镇守蒲关。张生先用缓兵之计,稳住孙飞虎,然后写了一封书信给杜确,让他派兵前来,打退孙飞虎。惠明和尚下山去送信,三日后,杜确的救兵到了,打退孙飞虎。 崔老夫人在酬谢席上以莺莺以许配郑恒为由,让张生与崔莺莺结拜为兄妹,并厚赠金帛,让张生另择佳偶,这使张生的莺莺都很痛苦。看到这些,丫寰红娘安排他们相会。夜晚张生弹琴向莺莺表白自己的相思之苦,莺莺也向张生倾吐爱慕之情。 自那日听琴之后,多日不见莺莺,张生害了相思病,趁红娘探病之机,托她捎信给莺莺,莺莺回信约张生月下相会。夜晚,小姐

莺莺在后花园弹琴,张生听到琴声,攀上墙头一看,是莺莺在弹琴。急欲与小姐相见,便翻墙而入,莺莺见他翻墙而入,反怪他行为下流,发誓再不见他,致使张生病情愈发严重。莺莺借探病为名,到张生房中与他幽会。

老夫人看莺莺这些日子神情晃惚,言语不清,行为古怪,便怀疑他与张生有越轨行为。于是叫来红娘逼问,红娘无奈,只得如实说来。红娘向老夫人替小姐和张生求情,并说这不是张生、小姐和红娘的罪过,而是老夫人的过错,老夫人不该言而不信,让张生与小姐兄妹相称。

老夫人无奈,告诉张生如果想娶莺莺小姐,必须进京赶考取得功名方可。莺莺小姐在十里长亭摆下筵席为张生送行,她再三叮嘱张生休要“停妻再娶妻”,休要“一春鱼雁无消息”。长亭送别后,张生行至草桥店,梦中与莺莺相会,醒来不胜惆怅。

张生考得状元,写信向莺莺报喜。这时郑恒又一次来到普救寺,捏造谎言说张生已被卫尚书招为东床佳婿。于是崔夫人再次将小姐许给郑恒,并决定择吉日完婚。恰巧成亲之日,张生以河中府尹的身份归来,征西大元帅杜确也来祝贺。真相大白,郑恒羞愧难言,含恨自尽,张生与莺莺终成眷属。

四、成就

《西厢记》最突出的成就是从根本上改变了《莺莺传》的主题思想和莺莺的悲剧结局,把男女主人公塑造成在爱情上坚贞不渝,敢于冲破封建礼教的束缚,并经过不懈的努力,终于得到美满结果的一对青年。这一改动,使剧本反封建倾向更鲜明,突出了“愿普天下有情的都成了眷属”的主题思想。在艺术上,剧本通过错综复杂的戏剧冲突,来完成莺莺、张珙、红娘等艺术形象的塑造,使人物的性格特征生动鲜明,加强了作品的戏剧性。

五、相关评价 《西厢记》的曲词华艳优美,富于诗的意境,可以说每支曲子都是一首美妙的抒情诗。曹雪芹在《红楼梦》中,通过林黛玉的口,称赞它“曲词警人,余香满口”。

传奇之“冠”,戏文之“祖”。——明·胡应麟《少室山房笔丛》

何良俊称它为“绝唱”(《曲论》),说“王实甫才情富丽,真辞家之雄”。

王世贞则赞“北曲当以《西厢》压卷”(《曲藻》)。

金圣叹则称《西厢记》为“千古妙文”,称王实甫“天地现身”。

鲁迅说:“虽文章尚非上乘,而时有情致,固亦可观,惟篇末文过饰非,遂堕恶趣。” 《中国小说史略》 对《莺莺传》的肯定和批评都十分确当。

郭沫若在《“西厢”艺术上之批评与作者之性格》中,赞美《西厢记》“反抗精神之伟大,是一切艺术之母”,是元代文学中“最完美”、“最绝世”的“女孩儿”。

赵景深称“《西厢记》和《红楼梦》是中国古典文艺的双璧”。

名家点评《西厢记》 贾仲明:作词章,风韵美,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,《西厢记》天下夺魁。《凌波仙》

王骥德:今无来者,后掩来哲,虽擅千古绝调。《新校注古本西厢记》

徐复祚:字字当行,言言本色,可谓南北之冠。《曲论》

金圣叹:《西厢记》,必须尽一日一夜之力,一气读之者。一气读之者,总揽其起尽也。《西厢记》,必须展半月一月之功,精切读之。精切读之者,细寻其肤寸也。《读第六才子书西厢记法》

黯然销魂者,唯别而已 矣 。

——江淹《别赋》

昔我往矣,杨柳依依

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节

劝 君 更 尽 一 杯 酒

西 出 阳 关 无 故 人

初遇

和诗

匪惊

赖婚

赴约

佳期

拷红

长亭

鉴赏重点

情景交融

思想感情

赏曲词:

【端正好】 【一煞】

【朝天子】 【耍孩儿】

【二煞】 【收尾】

送别地点: 长亭---别离

描绘情境:送别途中(途中)——长亭饯别(设宴)——临别叮嘱(离筵)——惜别目送(目送)

送别途中

长亭饯别

临别叮嘱

惜别目送

愁别离

怨功名

念羁旅

忧重娶

元杂剧角色

末:男主角

旦:女主角

净:花脸、三花脸

丑:小花脸,男性次要人物

杂:扮老人的“孛老”,扮老妇人的“卜儿”,扮小孩儿的“徕儿”等各种角色。

元杂剧剧本构成【一本四折一楔子】

[夫人、长老上云A]今日送张生赴京,十里长亭,安排下筵席。我和长老先行,不见张生小姐来到。[旦、末 、红同上][旦云]今日送张生上朝取应,早是离人伤感,况值那暮秋天气,好烦恼人也呵!“悲欢聚散一杯酒,南北东西万里程。”B

[正宫C][端正好D]碧云天,黄花地,西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。E

赏析[端正好] :化用了谁的词句?这曲子描绘了一幅什么样的图画?所写之景起到怎样的作用?

名曲欣赏

“碧云天,黄花地”,来自范仲淹的《苏幕遮》

碧云天,黄叶地,秋色连波波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

【端正好】

碧云天,

黄花地,

西风紧,

北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

赏析

碧云天

黄花地

西风紧

北雁南飞

晓来……霜林醉

意境

凄美悲凉

空间广阔色彩斑斓

染

离人泪

情

悲伤忧愁

景物(意象的选择)

一切景语皆情语

通晓流畅和秀丽华美相统一,诗意浓郁,哀愁绵长,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一、意象的组合 典雅华美 :

二、情感的抒发 委婉含蓄:

三、动词的运用

恰到好处 :

端正好一曲,前四句,一句一景,点染了一幅

空间广阔、色彩斑斓的图画:蓝天白云,黄花

满地,西风凄紧,北雁南飞,霜林染红。

前四句,以具有深秋时节特征的景物,衬托出莺莺

为离别所烦恼的痛苦压抑心情。后两句是莺莺自问

自答,在为离别的痛苦而流了一夜眼泪的莺莺心中,

经霜 的树林是被她的离情感动而变红的。

一个“染”字,不但写出了景物色彩的遽然变化,而且

沟通了景与情的联系,使得大自然的景物融入凝重的

离愁,蒙上一层沉郁忧伤的感彩。

王实甫之词,如花间美人。铺叙委婉,深得骚人之趣,

极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。

——朱劝《太和正音谱》

一曲【端正好】,诗意浓郁,哀愁绵长,通晓流畅和秀丽华美相互统一,堪称“情景交融”的元曲绝唱:

一在意象的组合,典雅华美

一在情感的抒发,委婉含蓄

一在动词的运用,恰到好处

因景生情

对[正宫·端正好]一曲分析不正确的一项是: A.通过莺莺对暮秋郊野景色的感受,抒发了情人分别的痛苦压抑的心情。 B.蓝天的白云,萎积的黄花,南飞的大雁,如丹的枫叶,它们在凄紧的西风中融成一体,构成了寥廓萧瑟、令人黯然的境界。 C.“晓来”两句,使客观景色带上了浓重的主观色彩,构成一种“无我之境”。 D.“染”、“醉”二字,不仅把外射的感受化为具有动态的心理过程,而且令离人的涟涟别泪,宛然如见。后者既写出了枫林的色彩,更赋予了在离愁的重压下不能自持的人的情态。

答案:C。

“晓来”两句应为“有我之境”。王国维《人间词话》云“有我之境,物皆着我之颜色”“无我之境,不知何者为我,何者为物”。该句有主观色彩当为“有我之境”。

鉴赏曲词

【滚绣球】由情即景、直抒胸臆、夸张

【叨叨令】排比、叠词

【脱布衫】渲染

【耍孩儿】用典

下列对[一煞]一曲的分析不正确的一项是:

A."夕阳"一句,看似乎易,含情极深。日夕薄暮,本是当归之时,而今却挥袂远别,人何以堪! B.一个"古"字,不但平添了许多苍凉况味,而且把别离的凄苦之情推及古今,它包含着人物内心的许多"潜台词",也启示着读者观众的丰富联想。 C."无人语"三字既道出了环境的寂静,更刻绘了莺莺"笑吟吟一处来,哭啼啼独自归"的孤独感和无处可诉的痛苦心理。 D."来时"一句,直抒胸臆,表现莺莺留恋美景,留恋情人的情怀。

答案:D 留恋美景显然不当

【一煞】一曲,以青山疏林,淡烟暮霭,夕阳古道,禾黍秋风,构成一幅深秋郊外黄昏的画面,和【端正好】中的清晨景象相比,氛围更加萧瑟凄冷。

”夕阳古道无人语,禾黍秋风听马嘶“,“无声”和“有声”相映衬,更加烘托出当时环境的凄凉和莺莺痛不欲生的悲哀。

这支曲子以景衬情,化情入景,情景交融,形象地渲染了送别的气氛。

《长亭送别》[一煞] 改写(1)

青山 你为什么阻隔了送行的目光

疏林 怎么这般无情, 四周升起的暮霭 遮住你远行的背影 夕阳的古道 吹刮着让人心痛的寂静 莫非是马儿也不忍分离 才发出阵阵的嘶鸣 恍惚间 我听到你归来时马啼的声音 为你送行 在这秋风中 在这十里长亭。

《长亭送别》[一煞] 改写(2)

青山你为何挡住去路?是在挽留谁呢苍翠的树林呀?你为何如此憔悴?傍晚的云气 为何要急于挥洒你的身影?小道伴着落日沉静?秋风抚过农田?偶尔听见马蹄声飞扬?将离去的车儿定格

女主人公恨什么?

“‘蜗角虚名,蝇头微利’ ,拆鸳鸯在两下里”用怎样的修辞表达了怎样的情感?

对偶、夸张、比喻,表现莺莺珍重爱情,轻视功名利禄的思想感情。

问:该曲中用了哪几个典故?

问:若把“未饮心先醉”改为“未饮心如醉”,表达效果上有何不同?

参考:该句化用了柳永《诉衷情近》词中“未饮心如醉”一句,一字之易,更加夸张,语意更加沉重,表现了莺莺饯别时的极端愁苦。

对[ 耍孩儿] 一曲分析不正确的一项是:

A."司马青衫"系用典,出自白居易《琶琵行》中"江州司马青衫湿"一句; B."伯劳东去燕西飞"亦系用典,化用了乐府诗《东飞伯劳歌》中的诗句; C."虽然眼底人千里,且就尽生前酒一杯"句是借酒浇愁,及时行乐的表现; D."眼中流血,心内成灰",这是莺莺送别张生悲戚、依恋、怨恨的集中表现。

答案:C 应为借酒饯行,非为"借酒浇愁,及时行乐"。

品〈二煞〉情感

如果说前面几支曲子主要表达了主人公因离别而引起痛苦、忧伤、悲戚之情以及对功名的轻视和对棒打鸳鸯的怨恨,那么在这一曲中还流露出怎样的心绪?

我只怕你“停妻再娶妻”,流露出她对爱情前途的担忧。

“四围山色中,一鞭残照里”中的“一鞭”指的是( )

A.夕阳一抹 B.远看,四围之山成一线

C.张生于烟霭残照中扬鞭远去

D.残照中的一条古道

参考:C。

试以 《长亭送别》最后一句“遍人间烦恼填胸臆,量这大小车儿如何载得起”,李煜《虞美人》中的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,秦观《江城子》中“便作春江都是泪,流不尽许多愁”,李清照《武陵春》中“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁”,作比较分析。

将抽象的感情化为具体的物象,饶有新意,各具特色。李煜将愁变成了水,秦观又将愁变成随水而流的东西,李清照又将愁搬上了船,王实甫则把愁装在了车上。都很自然贴切,不着痕迹,且意境完整。

离愁别恨

秋

长亭

柳

酒

泪

文学家郭沫若曾经说过: 文艺母亲的女孩儿里,“要以《西厢》最完美,最绝世了。《西厢》是超过时空的艺术品,有永恒而且普遍的生命。”

祝肇年先生说:“《长亭送别》是一幅淡雅的水墨画,是一支撩人心弦的离歌,它给人以深沉的美感享受。”

请以《长亭路》为题,将[端正好] 、[滚绣球] 和

[叨叨令]三曲改写成散文。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒