7.1 燃烧和灭火 同步作业

图片预览

文档简介

7.1 燃烧和灭火

a 燃烧与燃烧的条件 b 完全燃烧与不完全燃烧

c 灭火的 原理和方法 d 防范爆炸的措施

e 燃烧、爆炸、缓慢氧化与自燃 f 易燃物和易燃物安全知识

g 几种常见与化学有关的图标 h 几种常用的灭火器

选择题

1.下列关于火灾、灭火与逃生的说法,正确的是( )

A.燃烧是一种缓慢的氧化反应

B.室内着火,不能立即打开门窗

C.电路老化着火,应该立即用水灭火

D.用嘴吹灭蜡烛是利用了隔绝氧气灭火的原理

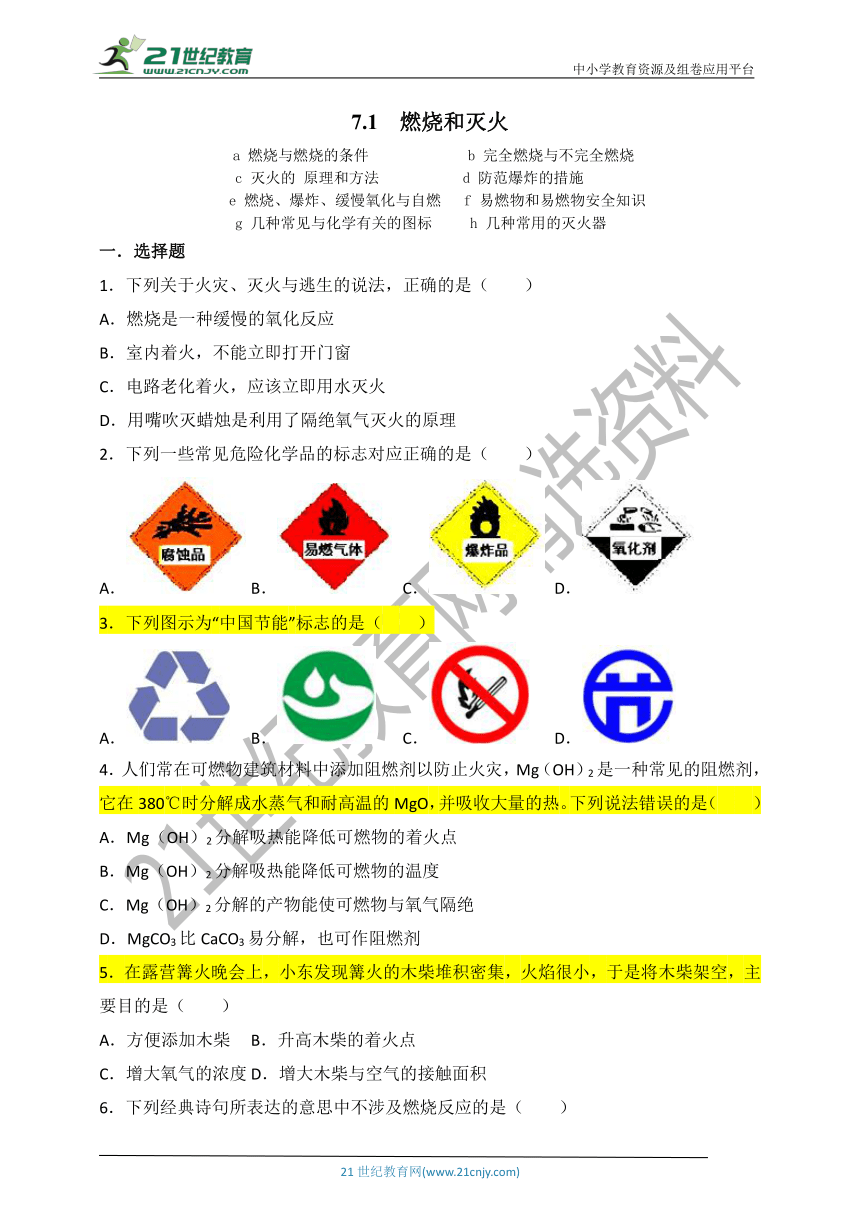

2.下列一些常见危险化学品的标志对应正确的是( )

A. B. C. D.

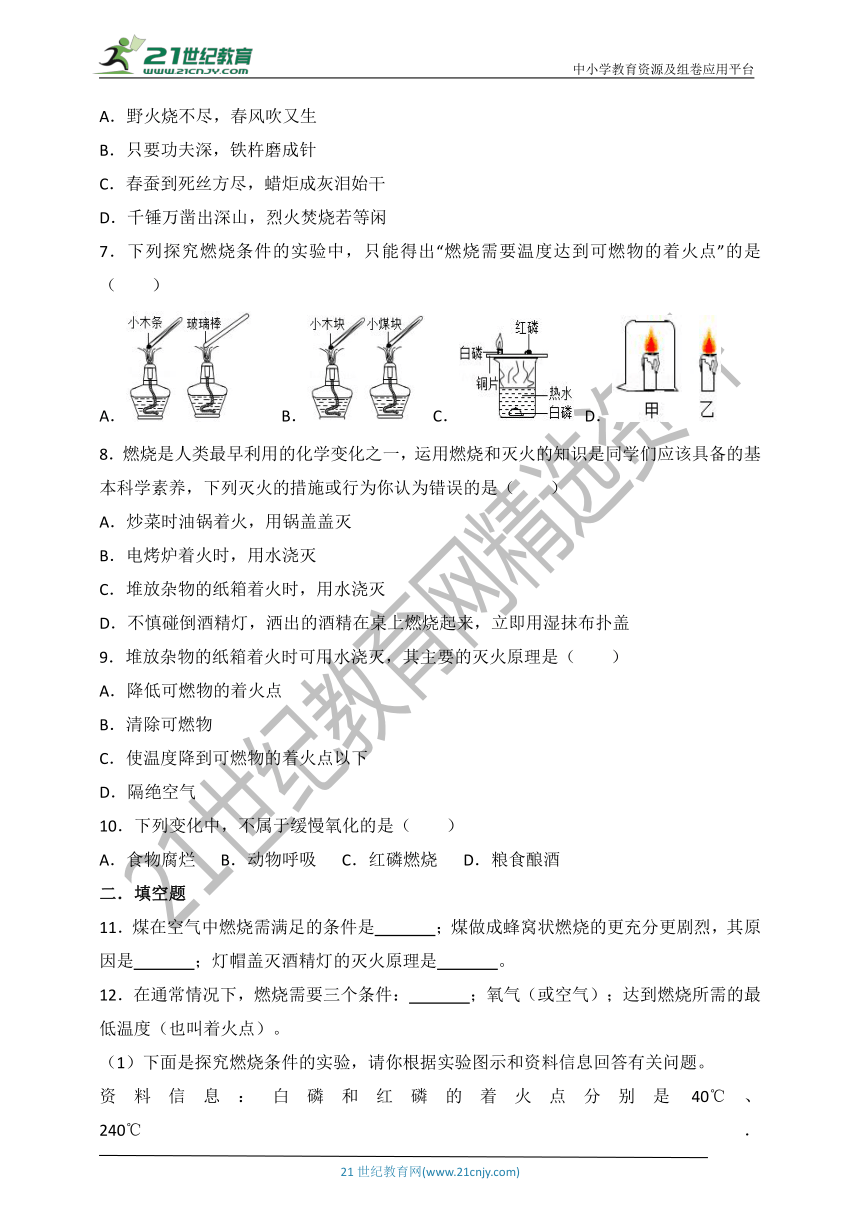

3.下列图示为“中国节能”标志的是( )

A. B. C. D.

4.人们常在可燃物建筑材料中添加阻燃剂以防止火灾,Mg(OH)2是一种常见的阻燃剂,它在380℃时分解成水蒸气和耐高温的MgO,并吸收大量的热。下列说法错误的是( )

A.Mg(OH)2分解吸热能降低可燃物的着火点

B.Mg(OH)2分解吸热能降低可燃物的温度

C.Mg(OH)2分解的产物能使可燃物与氧气隔绝

D.MgCO3比CaCO3易分解,也可作阻燃剂

5.在露营篝火晚会上,小东发现篝火的木柴堆积密集,火焰很小,于是将木柴架空,主要目的是( )

A.方便添加木柴 B.升高木柴的着火点

C.增大氧气的浓度 D.增大木柴与空气的接触面积

6.下列经典诗句所表达的意思中不涉及燃烧反应的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.只要功夫深,铁杵磨成针

C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

7.下列探究燃烧条件的实验中,只能得出“燃烧需要温度达到可燃物的着火点”的是( )

A. B. C. D.

8.燃烧是人类最早利用的化学变化之一,运用燃烧和灭火的知识是同学们应该具备的基本科学素养,下列灭火的措施或行为你认为错误的是( )

A.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭

B.电烤炉着火时,用水浇灭

C.堆放杂物的纸箱着火时,用水浇灭

D.不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖

9.堆放杂物的纸箱着火时可用水浇灭,其主要的灭火原理是( )

A.降低可燃物的着火点

B.清除可燃物

C.使温度降到可燃物的着火点以下

D.隔绝空气

10.下列变化中,不属于缓慢氧化的是( )

A.食物腐烂 B.动物呼吸 C.红磷燃烧 D.粮食酿酒

二.填空题

11.煤在空气中燃烧需满足的条件是 ;煤做成蜂窝状燃烧的更充分更剧烈,其原因是 ;灯帽盖灭酒精灯的灭火原理是 。

12.在通常情况下,燃烧需要三个条件: ;氧气(或空气);达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)。

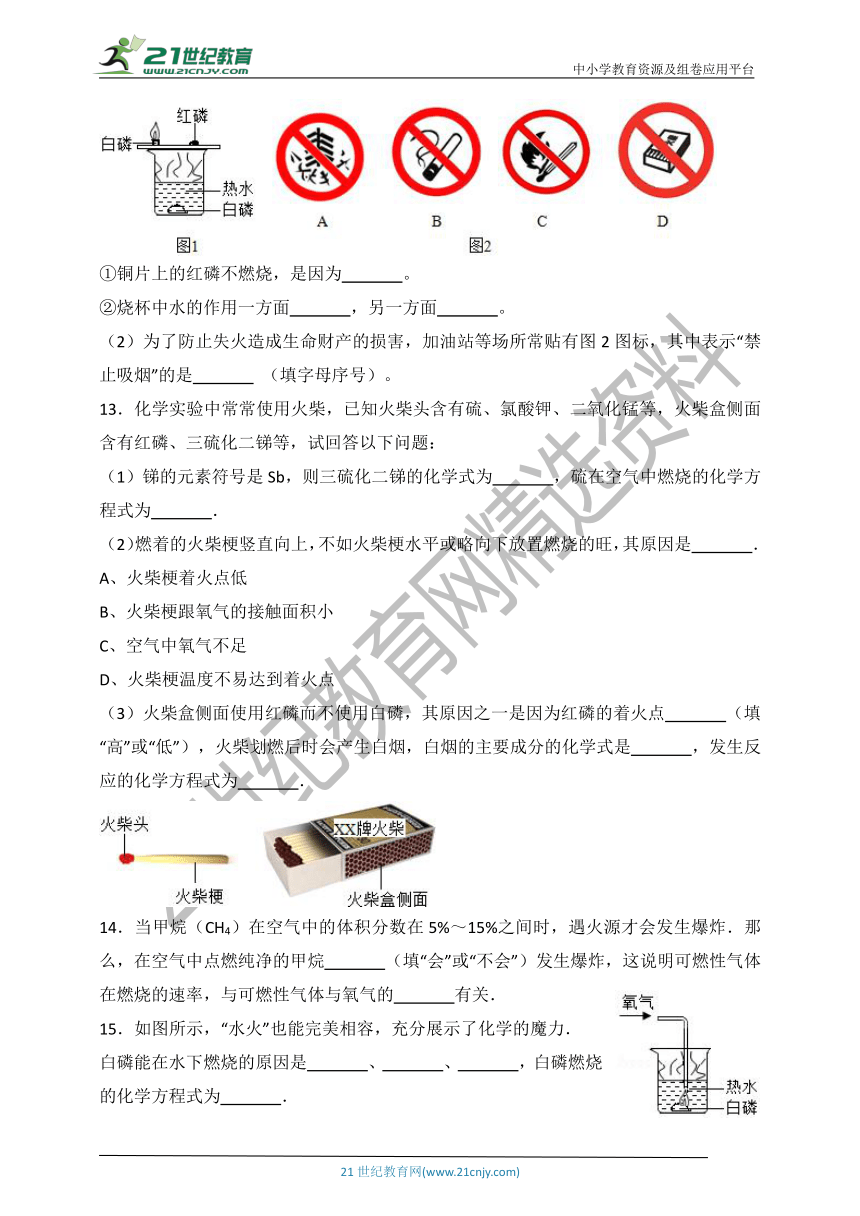

(1)下面是探究燃烧条件的实验,请你根据实验图示和资料信息回答有关问题。

资料信息:白磷和红磷的着火点分别是40℃、240℃.

①铜片上的红磷不燃烧,是因为 。

②烧杯中水的作用一方面 ,另一方面 。

(2)为了防止失火造成生命财产的损害,加油站等场所常贴有图2图标,其中表示“禁止吸烟”的是 (填字母序号)。

13.化学实验中常常使用火柴,已知火柴头含有硫、氯酸钾、二氧化锰等,火柴盒侧面含有红磷、三硫化二锑等,试回答以下问题:

(1)锑的元素符号是Sb,则三硫化二锑的化学式为 ,硫在空气中燃烧的化学方程式为 .

(2)燃着的火柴梗竖直向上,不如火柴梗水平或略向下放置燃烧的旺,其原因是 .

A、火柴梗着火点低

B、火柴梗跟氧气的接触面积小

C、空气中氧气不足

D、火柴梗温度不易达到着火点

(3)火柴盒侧面使用红磷而不使用白磷,其原因之一是因为红磷的着火点 (填“高”或“低”),火柴划燃后时会产生白烟,白烟的主要成分的化学式是 ,发生反应的化学方程式为 .

14.当甲烷(CH4)在空气中的体积分数在5%~15%之间时,遇火源才会发生爆炸.那么,在空气中点燃纯净的甲烷 (填“会”或“不会”)发生爆炸,这说明可燃性气体在燃烧的速率,与可燃性气体与氧气的 有关.

15.如图所示,“水火”也能完美相容,充分展示了化学的魔力.

白磷能在水下燃烧的原因是 、 、 ,白磷燃烧的化学方程式为 .

三.实验探究题

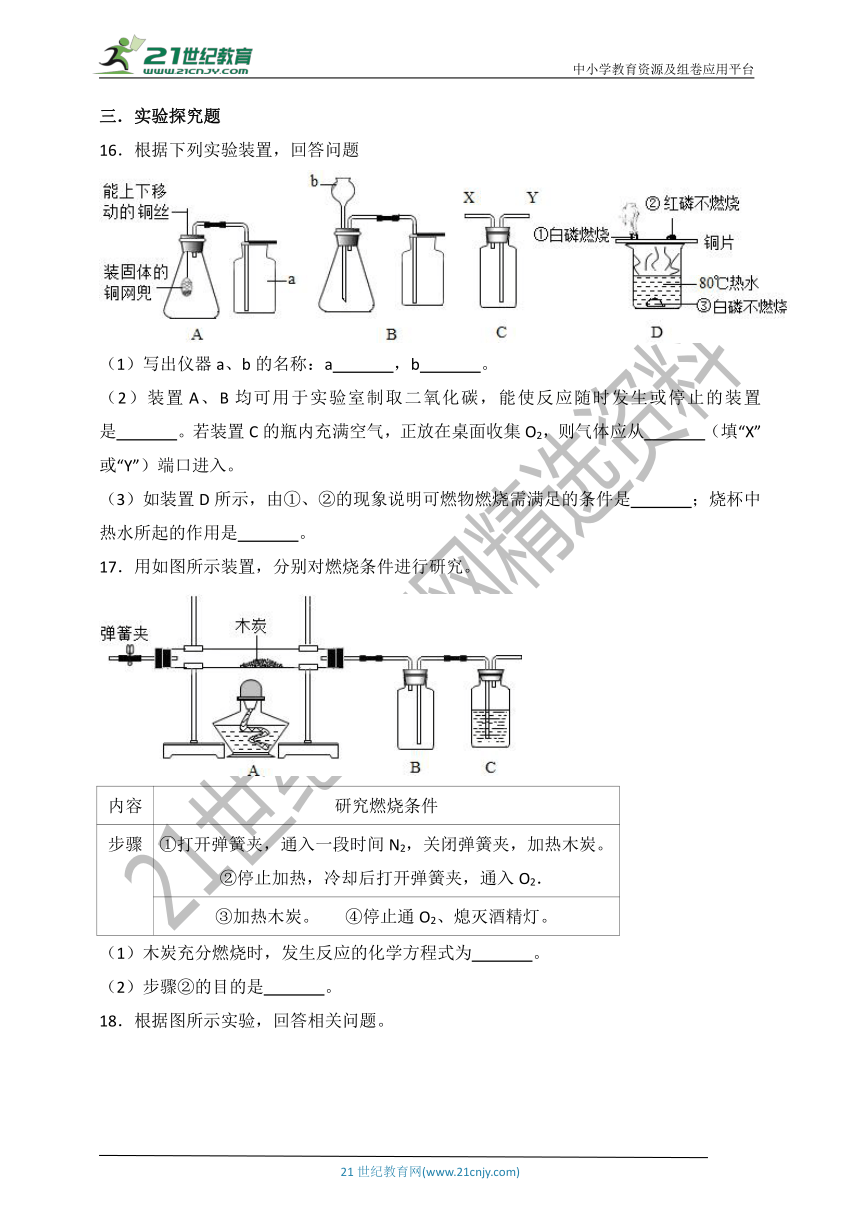

16.根据下列实验装置,回答问题

(1)写出仪器a、b的名称:a ,b 。

(2)装置A、B均可用于实验室制取二氧化碳,能使反应随时发生或停止的装置是 。若装置C的瓶内充满空气,正放在桌面收集O2,则气体应从 (填“X”或“Y”)端口进入。

(3)如装置D所示,由①、②的现象说明可燃物燃烧需满足的条件是 ;烧杯中热水所起的作用是 。

17.用如图所示装置,分别对燃烧条件进行研究。

内容

研究燃烧条件

步骤

①打开弹簧夹,通入一段时间N2,关闭弹簧夹,加热木炭。

②停止加热,冷却后打开弹簧夹,通入O2.

③加热木炭。 ④停止通O2、熄灭酒精灯。

(1)木炭充分燃烧时,发生反应的化学方程式为 。

(2)步骤②的目的是 。

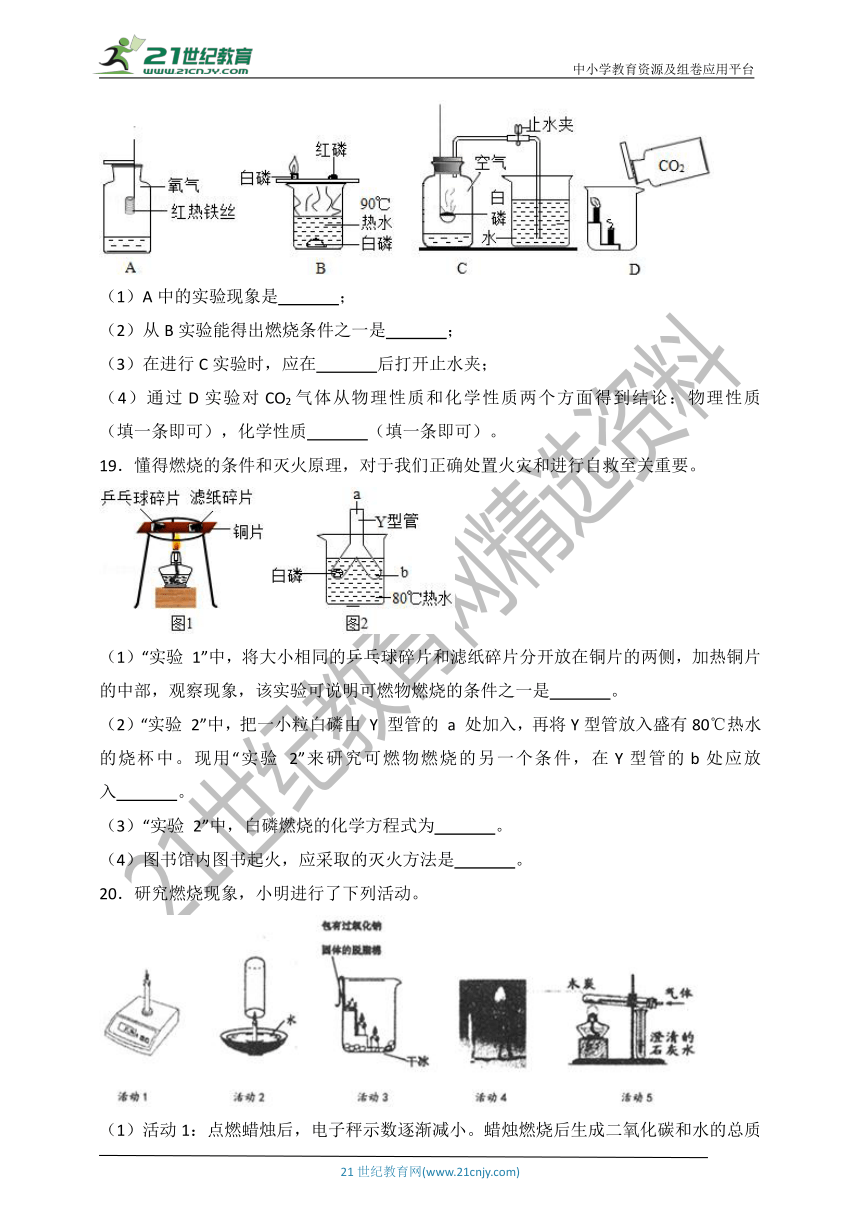

18.根据图所示实验,回答相关问题。

(1)A中的实验现象是 ;

(2)从B实验能得出燃烧条件之一是 ;

(3)在进行C实验时,应在 后打开止水夹;

(4)通过D实验对CO2气体从物理性质和化学性质两个方面得到结论:物理性质 (填一条即可),化学性质 (填一条即可)。

19.懂得燃烧的条件和灭火原理,对于我们正确处置火灾和进行自救至关重要。

(1)“实验 1”中,将大小相同的乒乓球碎片和滤纸碎片分开放在铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象,该实验可说明可燃物燃烧的条件之一是 。

(2)“实验 2”中,把一小粒白磷由 Y 型管的 a 处加入,再将Y型管放入盛有80℃热水的烧杯中。现用“实验 2”来研究可燃物燃烧的另一个条件,在Y型管的b处应放入 。

(3)“实验 2”中,白磷燃烧的化学方程式为 。

(4)图书馆内图书起火,应采取的灭火方法是 。

20.研究燃烧现象,小明进行了下列活动。

(1)活动1:点燃蜡烛后,电子秤示数逐渐减小。蜡烛燃烧后生成二氧化碳和水的总质量 (填“大于”“等于”或“小于”)燃烧掉的蜡烛的质量。该反应 (填“是”或“否”)遵守质量守恒定律。

(2)活动2:用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中,可观察到 。

(3)活动3:蜡烛熄灭,说明二氧化碳所具有的性质的是 ;上层脱脂棉燃烧,说明二氧化碳与过氧化钠(Na2O2)发生了放热反应,并产生了一种气体,该气体是 。

(4)活动4:小明将点燃的火柴竖直向上放置(火焰在上方,火柴梗在下方),火焰很快就熄灭了,这是因为 。

(5)活动5:小明采取以下实验操作步骤验证可燃物燃烧的两个条件,则实验操作顺序应为 (每步仅可选用一次)。

A.通入N2 B.通入O2 C.点燃酒精灯

21.弄清事物的原因才能找到解决办法,掌握燃烧的条件就能学会灭火的方法.结合图示将下列灭火事例进行分类.

a.釜底抽薪 b.吹灭蜡烛 c.用沙土灭火

d.用高压水枪对楼房灭火 e.关闭炉灶阀门熄火

主要灭火原理

相应的事例(填字母)

A.

B.

C.

22.请参与下列探究实验:

【实验探究】

步骤

实验操作

实验现象

结论或解释

(1)

用玻棒分别蘸取95%的酒精、蒸馏水置于火焰上。

酒精 ,

蒸馏水 。

结论:酒精是可燃物,水不是可燃物。

(2)

在铁片两端放大小相同的硬纸片、乒乓球碎片,在铁片中间加热。

乒乓球碎片先燃烧、硬纸片后燃烧。

结论:乒乓球碎片的比硬纸片的低。

(3)

在如图中打开分液漏斗的旋塞。

①溶液中产生气泡;

②蜡烛火焰a (填“先于”“后于”) b熄灭。

现象②的原因是:CO2不助燃; 。

(4)

用大烧杯罩住高低两支点燃的蜡烛。

①烧杯底部变黑; ②蜡烛火焰d比c先熄灭。

CO2不助燃,蜡烛不完全燃烧;d先熄灭的原因是: 。

【拓展】堆积的面粉不容易点燃,即使少量点燃也只是小火燃烧;如果把面粉撒向空中遇火星可能会发生爆炸。“小火燃烧”和“发生爆炸”的原因分别是: 。

答案:

一.选择题

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.B

9.C

10.C

二.填空题

②使热水中的白磷隔绝了氧气;给铜片上的白磷燃烧提供了热量;

(2)B。

13.(1)Sb2S3,S+O2SO2

(2)D.

(3)高,P2O5,4P+5O22P2O5 .

14.不会;混合比例.

15.白磷是可燃物;白磷与氧气接触;白磷的温度达到了其着火点;4P+5O22P2O5.

三.实验探究题

16.(1)集气瓶;长颈漏斗;

(2)A;Y;

(3)温度达到可燃物的着火点;加热、隔绝氧气。

17.(1)C+O2CO2;

(2)探究可燃物燃烧需要氧气。

18.(1)剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体;

(2)可燃物必须与氧气接触;

(3)集气瓶冷却至室温;

(4)密度比空气大;不能燃烧(或不能支持燃烧)。

19.(1)温度达到可燃物的着火点;(2)红磷;(3)4P+5O22P2O5;(4)液态二氧化碳灭火器

20(1)大于;是;

(4)温度达不到火柴梗着火点;

(5)BCA。

21.A、隔绝氧气;c;B、清除可燃物;ae;C、降低可燃物的温度至着火点以下;bd.

22.【实验探究】(1)能燃烧,不能燃烧;

(3)不燃烧,密度比空气大;

(4)二氧化碳受热气体膨胀,密度变小,聚集在集气瓶的上部;

【拓展】“小火燃烧”是由于面粉与氧气的接触面较小,“发生爆炸”是由于面粉与氧气充分接触。

a 燃烧与燃烧的条件 b 完全燃烧与不完全燃烧

c 灭火的 原理和方法 d 防范爆炸的措施

e 燃烧、爆炸、缓慢氧化与自燃 f 易燃物和易燃物安全知识

g 几种常见与化学有关的图标 h 几种常用的灭火器

选择题

1.下列关于火灾、灭火与逃生的说法,正确的是( )

A.燃烧是一种缓慢的氧化反应

B.室内着火,不能立即打开门窗

C.电路老化着火,应该立即用水灭火

D.用嘴吹灭蜡烛是利用了隔绝氧气灭火的原理

2.下列一些常见危险化学品的标志对应正确的是( )

A. B. C. D.

3.下列图示为“中国节能”标志的是( )

A. B. C. D.

4.人们常在可燃物建筑材料中添加阻燃剂以防止火灾,Mg(OH)2是一种常见的阻燃剂,它在380℃时分解成水蒸气和耐高温的MgO,并吸收大量的热。下列说法错误的是( )

A.Mg(OH)2分解吸热能降低可燃物的着火点

B.Mg(OH)2分解吸热能降低可燃物的温度

C.Mg(OH)2分解的产物能使可燃物与氧气隔绝

D.MgCO3比CaCO3易分解,也可作阻燃剂

5.在露营篝火晚会上,小东发现篝火的木柴堆积密集,火焰很小,于是将木柴架空,主要目的是( )

A.方便添加木柴 B.升高木柴的着火点

C.增大氧气的浓度 D.增大木柴与空气的接触面积

6.下列经典诗句所表达的意思中不涉及燃烧反应的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.只要功夫深,铁杵磨成针

C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲

7.下列探究燃烧条件的实验中,只能得出“燃烧需要温度达到可燃物的着火点”的是( )

A. B. C. D.

8.燃烧是人类最早利用的化学变化之一,运用燃烧和灭火的知识是同学们应该具备的基本科学素养,下列灭火的措施或行为你认为错误的是( )

A.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭

B.电烤炉着火时,用水浇灭

C.堆放杂物的纸箱着火时,用水浇灭

D.不慎碰倒酒精灯,洒出的酒精在桌上燃烧起来,立即用湿抹布扑盖

9.堆放杂物的纸箱着火时可用水浇灭,其主要的灭火原理是( )

A.降低可燃物的着火点

B.清除可燃物

C.使温度降到可燃物的着火点以下

D.隔绝空气

10.下列变化中,不属于缓慢氧化的是( )

A.食物腐烂 B.动物呼吸 C.红磷燃烧 D.粮食酿酒

二.填空题

11.煤在空气中燃烧需满足的条件是 ;煤做成蜂窝状燃烧的更充分更剧烈,其原因是 ;灯帽盖灭酒精灯的灭火原理是 。

12.在通常情况下,燃烧需要三个条件: ;氧气(或空气);达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)。

(1)下面是探究燃烧条件的实验,请你根据实验图示和资料信息回答有关问题。

资料信息:白磷和红磷的着火点分别是40℃、240℃.

①铜片上的红磷不燃烧,是因为 。

②烧杯中水的作用一方面 ,另一方面 。

(2)为了防止失火造成生命财产的损害,加油站等场所常贴有图2图标,其中表示“禁止吸烟”的是 (填字母序号)。

13.化学实验中常常使用火柴,已知火柴头含有硫、氯酸钾、二氧化锰等,火柴盒侧面含有红磷、三硫化二锑等,试回答以下问题:

(1)锑的元素符号是Sb,则三硫化二锑的化学式为 ,硫在空气中燃烧的化学方程式为 .

(2)燃着的火柴梗竖直向上,不如火柴梗水平或略向下放置燃烧的旺,其原因是 .

A、火柴梗着火点低

B、火柴梗跟氧气的接触面积小

C、空气中氧气不足

D、火柴梗温度不易达到着火点

(3)火柴盒侧面使用红磷而不使用白磷,其原因之一是因为红磷的着火点 (填“高”或“低”),火柴划燃后时会产生白烟,白烟的主要成分的化学式是 ,发生反应的化学方程式为 .

14.当甲烷(CH4)在空气中的体积分数在5%~15%之间时,遇火源才会发生爆炸.那么,在空气中点燃纯净的甲烷 (填“会”或“不会”)发生爆炸,这说明可燃性气体在燃烧的速率,与可燃性气体与氧气的 有关.

15.如图所示,“水火”也能完美相容,充分展示了化学的魔力.

白磷能在水下燃烧的原因是 、 、 ,白磷燃烧的化学方程式为 .

三.实验探究题

16.根据下列实验装置,回答问题

(1)写出仪器a、b的名称:a ,b 。

(2)装置A、B均可用于实验室制取二氧化碳,能使反应随时发生或停止的装置是 。若装置C的瓶内充满空气,正放在桌面收集O2,则气体应从 (填“X”或“Y”)端口进入。

(3)如装置D所示,由①、②的现象说明可燃物燃烧需满足的条件是 ;烧杯中热水所起的作用是 。

17.用如图所示装置,分别对燃烧条件进行研究。

内容

研究燃烧条件

步骤

①打开弹簧夹,通入一段时间N2,关闭弹簧夹,加热木炭。

②停止加热,冷却后打开弹簧夹,通入O2.

③加热木炭。 ④停止通O2、熄灭酒精灯。

(1)木炭充分燃烧时,发生反应的化学方程式为 。

(2)步骤②的目的是 。

18.根据图所示实验,回答相关问题。

(1)A中的实验现象是 ;

(2)从B实验能得出燃烧条件之一是 ;

(3)在进行C实验时,应在 后打开止水夹;

(4)通过D实验对CO2气体从物理性质和化学性质两个方面得到结论:物理性质 (填一条即可),化学性质 (填一条即可)。

19.懂得燃烧的条件和灭火原理,对于我们正确处置火灾和进行自救至关重要。

(1)“实验 1”中,将大小相同的乒乓球碎片和滤纸碎片分开放在铜片的两侧,加热铜片的中部,观察现象,该实验可说明可燃物燃烧的条件之一是 。

(2)“实验 2”中,把一小粒白磷由 Y 型管的 a 处加入,再将Y型管放入盛有80℃热水的烧杯中。现用“实验 2”来研究可燃物燃烧的另一个条件,在Y型管的b处应放入 。

(3)“实验 2”中,白磷燃烧的化学方程式为 。

(4)图书馆内图书起火,应采取的灭火方法是 。

20.研究燃烧现象,小明进行了下列活动。

(1)活动1:点燃蜡烛后,电子秤示数逐渐减小。蜡烛燃烧后生成二氧化碳和水的总质量 (填“大于”“等于”或“小于”)燃烧掉的蜡烛的质量。该反应 (填“是”或“否”)遵守质量守恒定律。

(2)活动2:用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中,可观察到 。

(3)活动3:蜡烛熄灭,说明二氧化碳所具有的性质的是 ;上层脱脂棉燃烧,说明二氧化碳与过氧化钠(Na2O2)发生了放热反应,并产生了一种气体,该气体是 。

(4)活动4:小明将点燃的火柴竖直向上放置(火焰在上方,火柴梗在下方),火焰很快就熄灭了,这是因为 。

(5)活动5:小明采取以下实验操作步骤验证可燃物燃烧的两个条件,则实验操作顺序应为 (每步仅可选用一次)。

A.通入N2 B.通入O2 C.点燃酒精灯

21.弄清事物的原因才能找到解决办法,掌握燃烧的条件就能学会灭火的方法.结合图示将下列灭火事例进行分类.

a.釜底抽薪 b.吹灭蜡烛 c.用沙土灭火

d.用高压水枪对楼房灭火 e.关闭炉灶阀门熄火

主要灭火原理

相应的事例(填字母)

A.

B.

C.

22.请参与下列探究实验:

【实验探究】

步骤

实验操作

实验现象

结论或解释

(1)

用玻棒分别蘸取95%的酒精、蒸馏水置于火焰上。

酒精 ,

蒸馏水 。

结论:酒精是可燃物,水不是可燃物。

(2)

在铁片两端放大小相同的硬纸片、乒乓球碎片,在铁片中间加热。

乒乓球碎片先燃烧、硬纸片后燃烧。

结论:乒乓球碎片的比硬纸片的低。

(3)

在如图中打开分液漏斗的旋塞。

①溶液中产生气泡;

②蜡烛火焰a (填“先于”“后于”) b熄灭。

现象②的原因是:CO2不助燃; 。

(4)

用大烧杯罩住高低两支点燃的蜡烛。

①烧杯底部变黑; ②蜡烛火焰d比c先熄灭。

CO2不助燃,蜡烛不完全燃烧;d先熄灭的原因是: 。

【拓展】堆积的面粉不容易点燃,即使少量点燃也只是小火燃烧;如果把面粉撒向空中遇火星可能会发生爆炸。“小火燃烧”和“发生爆炸”的原因分别是: 。

答案:

一.选择题

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.B

7.B

8.B

9.C

10.C

二.填空题

②使热水中的白磷隔绝了氧气;给铜片上的白磷燃烧提供了热量;

(2)B。

13.(1)Sb2S3,S+O2SO2

(2)D.

(3)高,P2O5,4P+5O22P2O5 .

14.不会;混合比例.

15.白磷是可燃物;白磷与氧气接触;白磷的温度达到了其着火点;4P+5O22P2O5.

三.实验探究题

16.(1)集气瓶;长颈漏斗;

(2)A;Y;

(3)温度达到可燃物的着火点;加热、隔绝氧气。

17.(1)C+O2CO2;

(2)探究可燃物燃烧需要氧气。

18.(1)剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体;

(2)可燃物必须与氧气接触;

(3)集气瓶冷却至室温;

(4)密度比空气大;不能燃烧(或不能支持燃烧)。

19.(1)温度达到可燃物的着火点;(2)红磷;(3)4P+5O22P2O5;(4)液态二氧化碳灭火器

20(1)大于;是;

(4)温度达不到火柴梗着火点;

(5)BCA。

21.A、隔绝氧气;c;B、清除可燃物;ae;C、降低可燃物的温度至着火点以下;bd.

22.【实验探究】(1)能燃烧,不能燃烧;

(3)不燃烧,密度比空气大;

(4)二氧化碳受热气体膨胀,密度变小,聚集在集气瓶的上部;

【拓展】“小火燃烧”是由于面粉与氧气的接触面较小,“发生爆炸”是由于面粉与氧气充分接触。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件