科学的转折:光的粒子性

图片预览

文档简介

《科学的转折:光的粒子性》教学设计

学科 物理选修3—5 教材出版社 人民教育出版社

课题名称 科学的转折:光的粒子性 年级:高三年级 学期:第一学期

教学目标 知识与技能:(1)通过实验了解光电效应的实验规律;(2)知道爱因斯坦光电效应方程以及意义;(3)了解康普顿效应,了解光子的动量。

过程与方法:经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。

情感态度价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。

指导思想 紧扣教学目标,用两个课时的时间让学生对光的粒子性有一个清晰的认识。

重 点 光电效应的实验规律

难 点 爱因斯坦光电效应方程以及意义

教学思路 根据教学目标培养学生仔细观察、结合以前学习知识综合分析解释实验规律,突出矛盾形成教学高潮。

教学手段 教师启发、引导,学生讨论、交流,多媒体展示。

主要资源 常规教学用具、多媒体平台、光电试验设备

课时安排 2个课时

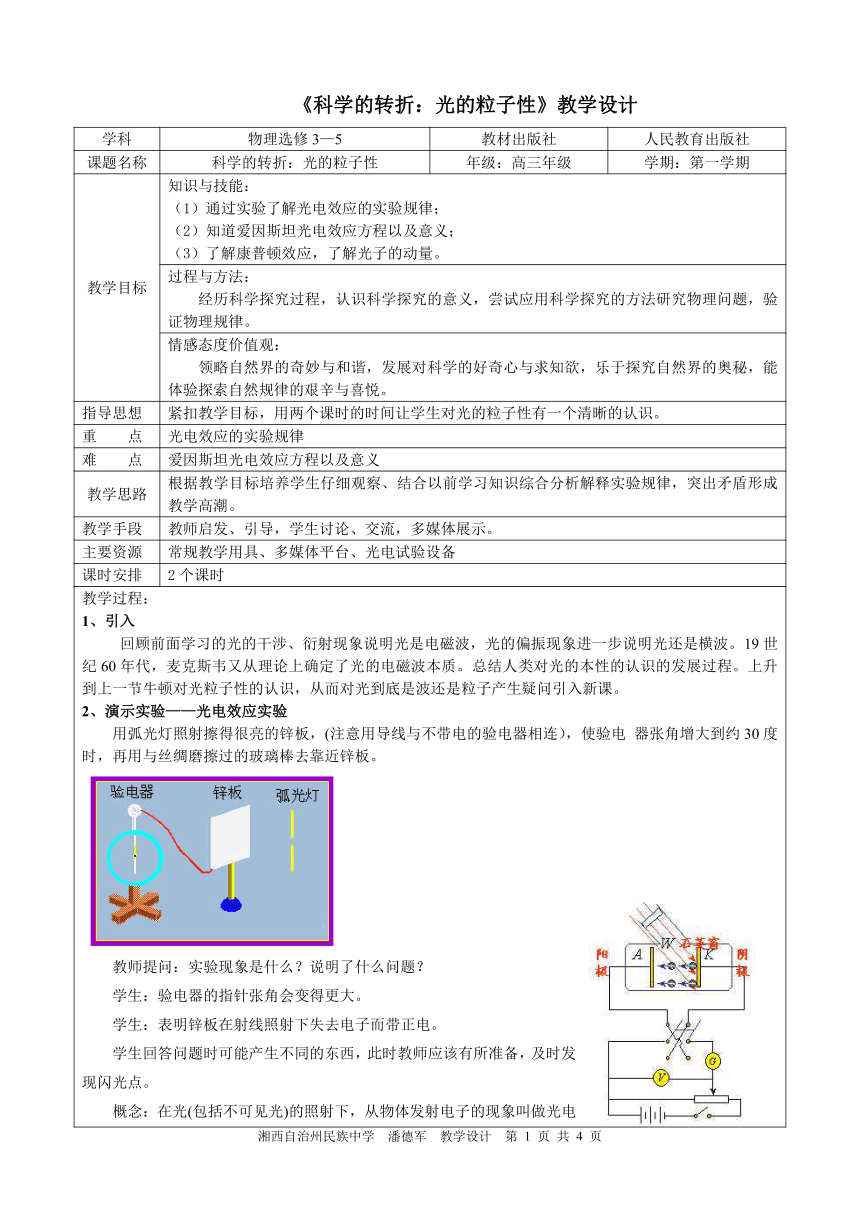

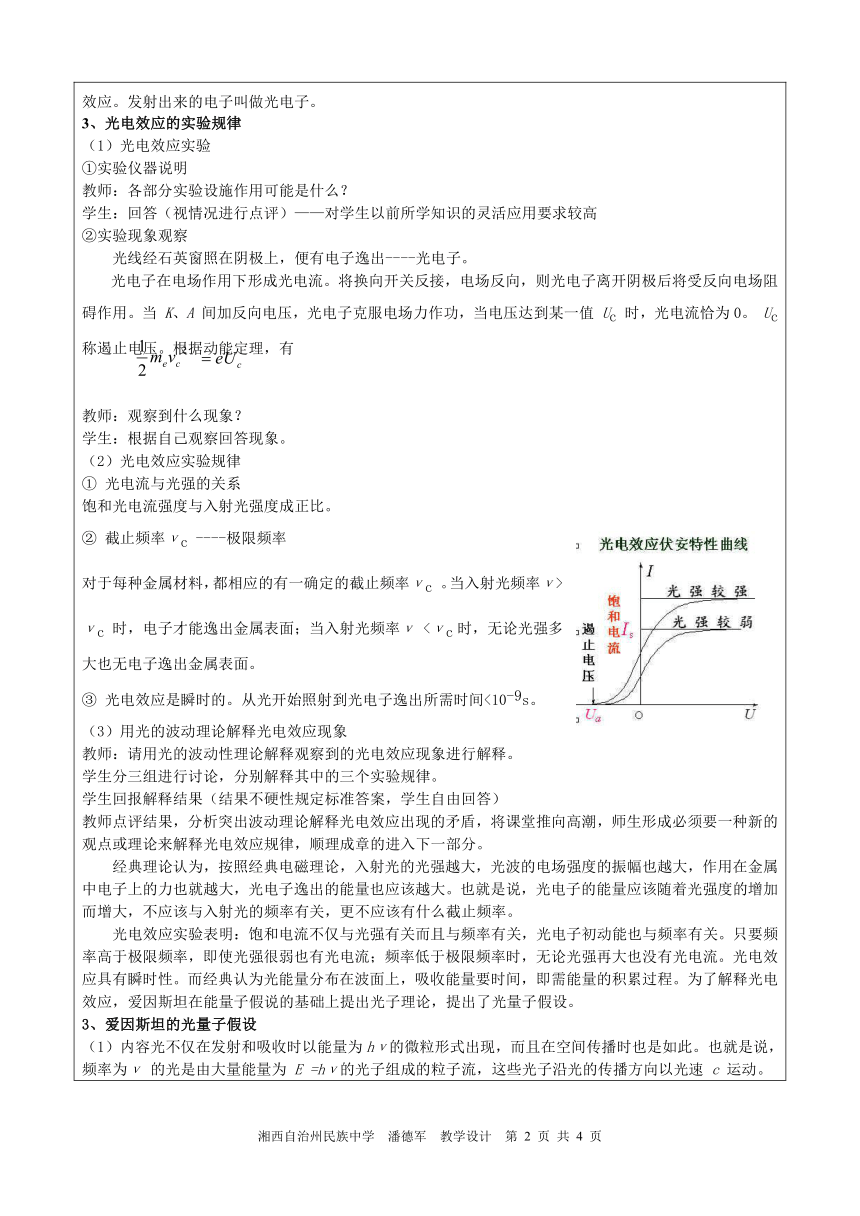

教学过程:1、引入回顾前面学习的光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。总结人类对光的本性的认识的发展过程。上升到上一节牛顿对光粒子性的认识,从而对光到底是波还是粒子产生疑问引入新课。2、演示实验——光电效应实验用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电器相连),使验电 器张角增大到约30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板。教师提问:实验现象是什么?说明了什么问题?学生:验电器的指针张角会变得更大。学生:表明锌板在射线照射下失去电子而带正电。学生回答问题时可能产生不同的东西,此时教师应该有所准备,及时发现闪光点。概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫做光电子。3、光电效应的实验规律(1)光电效应实验①实验仪器说明教师:各部分实验设施作用可能是什么?学生:回答(视情况进行点评)——对学生以前所学知识的灵活应用要求较高②实验现象观察光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电子。光电子在电场作用下形成光电流。将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。当 K、A 间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值 Uc 时,光电流恰为0。 Uc称遏止电压。根据动能定理,有教师:观察到什么现象?学生:根据自己观察回答现象。(2)光电效应实验规律① 光电流与光强的关系饱和光电流强度与入射光强度成正比。② 截止频率νc ----极限频率对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率νc 。当入射光频率ν>νc 时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率ν <νc时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。③ 光电效应是瞬时的。从光开始照射到光电子逸出所需时间<10-9s。(3)用光的波动理论解释光电效应现象教师:请用光的波动性理论解释观察到的光电效应现象进行解释。学生分三组进行讨论,分别解释其中的三个实验规律。学生回报解释结果(结果不硬性规定标准答案,学生自由回答)教师点评结果,分析突出波动理论解释光电效应出现的矛盾,将课堂推向高潮,师生形成必须要一种新的观点或理论来解释光电效应规律,顺理成章的进入下一部分。经典理论认为,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率。光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能也与频率有关。只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电流。光电效应具有瞬时性。而经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。为了解释光电效应,爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论,提出了光量子假设。3、爱因斯坦的光量子假设(1)内容光不仅在发射和吸收时以能量为hν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。也就是说,频率为ν 的光是由大量能量为 E =hν的光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。(2)爱因斯坦光电效应方程在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子逸出功W0,另一部分变为光电子逸出后的动能 Ek 。由能量守恒可得出:W0为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功Wk为光电子的最大初动能。(3)爱因斯坦理论对观点效应规律的解释教师:请同学用爱因斯坦理论对观点效应规律进行解释。学生回答,教师进行点评。①光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。②电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。 ③从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系④从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极限频率:爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦光电效应方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。获得1923年诺贝尔物理学奖。4、光电效应在近代技术中的应用(1)光控继电器可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。(2)光电倍增管可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105~108倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。5、康普顿效应(1)光的散射光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。(2)康普顿效应1923年康普顿在做 X 射线通过物质散射的实验时,发现散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长的射线,其波长的改变量与散射角有关,而与入射线波长和散射物质都无关。(3)康普顿散射的实验装置与规律:按经典电磁理论:如果入射X光是某种波长的电磁波,散射光的波长是不会改变的!散射中出现的现象,称为康普顿散射。(4)经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难①根据经典电磁波理论,当电磁波通过物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光频率应等于入射光频率。②无法解释波长改变和散射角的关系。(5)光子理论对康普顿效应的解释①若光子和外层电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。 ②若光子和束缚很紧的内层电子相碰撞,光子将与整个原子交换能量,由于光子质量远小于原子质量,根据碰撞理论, 碰撞前后光子能量几乎不变,波长不变。③因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有关,所以波长改变和散射角有关。(6)康普顿散射实验的意义①有力地支持了爱因斯坦“光量子”假设;②首次在实验上证实了“光子具有动量”的假设;③证实了在微观世界的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的(7)光子的能量和动量说明:动量能量是描述粒子的,频率和波长则是用来描述波的6、课堂小结(1)光电效应实验观察应该如何进行? (2)光电效应规律总结(3)光电效应规律的解释(4)爱因斯坦光电效应方程(5)康普顿效应

自我反思:第一堂课注意收集学生讨论出现的问题,下一堂课的时候将问题范围进行适当的约束。

主要特色与创新 学生讨论分析突出主要矛盾形成教学高潮,对光电效应形成深刻认识。

存在的问题与不足 不设置答案,学生自由度较大,课堂驾驭难度很大。

PAGE

湘西自治州民族中学 潘德军 教学设计 第 1 页 共 4 页

学科 物理选修3—5 教材出版社 人民教育出版社

课题名称 科学的转折:光的粒子性 年级:高三年级 学期:第一学期

教学目标 知识与技能:(1)通过实验了解光电效应的实验规律;(2)知道爱因斯坦光电效应方程以及意义;(3)了解康普顿效应,了解光子的动量。

过程与方法:经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。

情感态度价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。

指导思想 紧扣教学目标,用两个课时的时间让学生对光的粒子性有一个清晰的认识。

重 点 光电效应的实验规律

难 点 爱因斯坦光电效应方程以及意义

教学思路 根据教学目标培养学生仔细观察、结合以前学习知识综合分析解释实验规律,突出矛盾形成教学高潮。

教学手段 教师启发、引导,学生讨论、交流,多媒体展示。

主要资源 常规教学用具、多媒体平台、光电试验设备

课时安排 2个课时

教学过程:1、引入回顾前面学习的光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。总结人类对光的本性的认识的发展过程。上升到上一节牛顿对光粒子性的认识,从而对光到底是波还是粒子产生疑问引入新课。2、演示实验——光电效应实验用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电器相连),使验电 器张角增大到约30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板。教师提问:实验现象是什么?说明了什么问题?学生:验电器的指针张角会变得更大。学生:表明锌板在射线照射下失去电子而带正电。学生回答问题时可能产生不同的东西,此时教师应该有所准备,及时发现闪光点。概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫做光电子。3、光电效应的实验规律(1)光电效应实验①实验仪器说明教师:各部分实验设施作用可能是什么?学生:回答(视情况进行点评)——对学生以前所学知识的灵活应用要求较高②实验现象观察光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电子。光电子在电场作用下形成光电流。将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。当 K、A 间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值 Uc 时,光电流恰为0。 Uc称遏止电压。根据动能定理,有教师:观察到什么现象?学生:根据自己观察回答现象。(2)光电效应实验规律① 光电流与光强的关系饱和光电流强度与入射光强度成正比。② 截止频率νc ----极限频率对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率νc 。当入射光频率ν>νc 时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率ν <νc时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。③ 光电效应是瞬时的。从光开始照射到光电子逸出所需时间<10-9s。(3)用光的波动理论解释光电效应现象教师:请用光的波动性理论解释观察到的光电效应现象进行解释。学生分三组进行讨论,分别解释其中的三个实验规律。学生回报解释结果(结果不硬性规定标准答案,学生自由回答)教师点评结果,分析突出波动理论解释光电效应出现的矛盾,将课堂推向高潮,师生形成必须要一种新的观点或理论来解释光电效应规律,顺理成章的进入下一部分。经典理论认为,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率。光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子初动能也与频率有关。只要频率高于极限频率,即使光强很弱也有光电流;频率低于极限频率时,无论光强再大也没有光电流。光电效应具有瞬时性。而经典认为光能量分布在波面上,吸收能量要时间,即需能量的积累过程。为了解释光电效应,爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论,提出了光量子假设。3、爱因斯坦的光量子假设(1)内容光不仅在发射和吸收时以能量为hν的微粒形式出现,而且在空间传播时也是如此。也就是说,频率为ν 的光是由大量能量为 E =hν的光子组成的粒子流,这些光子沿光的传播方向以光速 c 运动。(2)爱因斯坦光电效应方程在光电效应中金属中的电子吸收了光子的能量,一部分消耗在电子逸出功W0,另一部分变为光电子逸出后的动能 Ek 。由能量守恒可得出:W0为电子逸出金属表面所需做的功,称为逸出功Wk为光电子的最大初动能。(3)爱因斯坦理论对观点效应规律的解释教师:请同学用爱因斯坦理论对观点效应规律进行解释。学生回答,教师进行点评。①光强大,光子数多,释放的光电子也多,所以光电流也大。②电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出,所以不需时间的累积。 ③从方程可以看出光电子初动能和照射光的频率成线性关系④从光电效应方程中,当初动能为零时,可得极限频率:爱因斯坦光子假说圆满解释了光电效应,但当时并未被物理学家们广泛承认,因为它完全违背了光的波动理论。美国物理学家密立根,花了十年时间做了“光电效应”实验,结果在1915年证实了爱因斯坦光电效应方程,h 的值与理论值完全一致,又一次证明了“光量子”理论的正确。由于爱因斯坦提出的光子假说成功地说明了光电效应的实验规律,荣获1921年诺贝尔物理学奖。密立根由于研究基本电荷和光电效应,特别是通过著名的油滴实验,证明电荷有最小单位。获得1923年诺贝尔物理学奖。4、光电效应在近代技术中的应用(1)光控继电器可以用于自动控制,自动计数、自动报警、自动跟踪等。(2)光电倍增管可对微弱光线进行放大,可使光电流放大105~108倍,灵敏度高,用在工程、天文、科研、军事等方面。5、康普顿效应(1)光的散射光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。(2)康普顿效应1923年康普顿在做 X 射线通过物质散射的实验时,发现散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长的射线,其波长的改变量与散射角有关,而与入射线波长和散射物质都无关。(3)康普顿散射的实验装置与规律:按经典电磁理论:如果入射X光是某种波长的电磁波,散射光的波长是不会改变的!散射中出现的现象,称为康普顿散射。(4)经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难①根据经典电磁波理论,当电磁波通过物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光频率应等于入射光频率。②无法解释波长改变和散射角的关系。(5)光子理论对康普顿效应的解释①若光子和外层电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。 ②若光子和束缚很紧的内层电子相碰撞,光子将与整个原子交换能量,由于光子质量远小于原子质量,根据碰撞理论, 碰撞前后光子能量几乎不变,波长不变。③因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有关,所以波长改变和散射角有关。(6)康普顿散射实验的意义①有力地支持了爱因斯坦“光量子”假设;②首次在实验上证实了“光子具有动量”的假设;③证实了在微观世界的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的(7)光子的能量和动量说明:动量能量是描述粒子的,频率和波长则是用来描述波的6、课堂小结(1)光电效应实验观察应该如何进行? (2)光电效应规律总结(3)光电效应规律的解释(4)爱因斯坦光电效应方程(5)康普顿效应

自我反思:第一堂课注意收集学生讨论出现的问题,下一堂课的时候将问题范围进行适当的约束。

主要特色与创新 学生讨论分析突出主要矛盾形成教学高潮,对光电效应形成深刻认识。

存在的问题与不足 不设置答案,学生自由度较大,课堂驾驭难度很大。

PAGE

湘西自治州民族中学 潘德军 教学设计 第 1 页 共 4 页