2018-2019学年高中语文人教版必修二第三单元综合测评3

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高中语文人教版必修二第三单元综合测评3 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 120.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-09 15:47:30 | ||

图片预览

文档简介

单元综合测评(三) 第三单元

(时间:120分钟 满分:120分)

一、基础巩固(15分)

1.下列各句中加点的词,解释完全正确的一组是( )(3分)

A.况修短随化,终期于尽 期:期许

B.纵一苇之所如 如:相似

C.则天地曾不能以一瞬 曾:竟然,简直

D.而又不随以怠 怠:停止

C [A项,期:至、及;B项,如:往;D项,怠:松懈,懈怠。]

2.对下列各句中加点词的活用现象,归类正确的一项是 ( )(3分)

①舞幽壑之潜蛟 ②西望夏口,东望武昌 ③顺流而东也 ④侣鱼虾而友麋鹿 ⑤唐浮图慧褒始舍于其址 ⑥以其乃华山之阳名之也 ⑦盖其又深,则其至又加少矣 ⑧火尚足以明也 ⑨而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

A.①③④ B.②⑤⑧

C.③⑤⑥ D.②④⑨

C [①使动用法,②名词作状语,③⑤⑥名词作动词,④意动用法,⑦动词作名词,⑧形容词作动词,⑨形容词作名词。]

3.下列句中加点的词语同现代汉语意思相同的一项是( )(3分)

A.引以为流觞曲水,列坐其次

B.渺渺兮予怀,望美人兮天一方

C.比好游者尚不能十一

D.至于幽暗昏惑而无物以相之

D [A项,其次:古义,其,代词,指曲水;次,旁边。今义,代词,用于列举事项位于第二。B项,美人:古义指他所思慕的人,常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。今义指美貌的女子。C项,十一:古义指“十分之一”。今义为数词。]

4.下列各句的特殊句式分类正确的一项是( )(3分)

①会于会稽山阴之兰亭 ②死生亦大矣 ③仰观宇宙之大 ④固一世之雄也 ⑤而今安在哉 ⑥月出于东山之上 ⑦客有吹洞箫者 ⑧此非孟德之困于周郎者乎 ⑨今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ⑩然力足以至焉

A.①⑥/②④⑧⑨/③⑤/⑦/⑩

B.①⑥/②④⑤⑨/③⑦/⑧/⑩

C.①⑥/ ②④⑦⑨/③/⑤/⑧/⑩

D.①⑥/②④⑨/③⑦/⑤/⑧/⑩

D [①⑥为状语后置句,②④⑨为判断句,③⑦为定语后置句,⑤为宾语前置句,⑧既是判断句,又是用“于”表被动的被动句,⑩为省略句。]

5.补写出下列句子中的空缺部分。(3分)

(1)王安石在《游褒禅山记》中说:“________________,可以无悔矣,________________?”指出只要“尽吾志”,虽然不能达到目的,也可以无讥无悔。

(2)道家有“齐死生”之说,王羲之的生命观与其不同 ,对其进行了否认,在《兰亭集序》中他认为“________________,________________”。

(3)在《赤壁赋》中客人用比喻的修辞手法,感伤我们个人在天地间生命的短暂和个体的渺小的语句是“________________,________________”。

【答案】 (1)尽吾志也而不能至者 其孰能讥之乎 (2)固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作 (3)寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟

二、阅读理解(42分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

中华传统文化立足现实的社会和人生,始终关注社会和谐与人生幸福。这既是中华传统文化的特质,也体现了中华传统文化最根本的价值追求。

历史悠久的中华传统文化,在殷周之际出现了重要的人文转向,即由神本向人本转向以及人道主义思潮出现。这为儒、墨、道、法等诸子百家提供了最直接的思想来源,也规定了此后中华传统文化的基本精神和主要走向。在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位,成为中华传统文化的主流和基础。中华传统文化的价值追求在儒家文化中表现得最为鲜明和突出。从孔子开始,儒家就致力于以仁为核心、仁礼相辅互动的理论构建。由此出发,便有“仁者爱人”“克己复礼为仁”“仁爱万物”“仁者以天地万物为一体”的由人、社会至自然的层层理论展开,有“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的使命感和责任感。这一切,无不体现着对理想社会和美好人生的向往与追求。

在中华传统文化中,儒、道两家最具代表性。与儒家讲仁爱形成对照的是,道家更强调道法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真、与自然和谐相处。道家身国同构、经国理身的理念,表现出其根本价值取向是向往真正符合人性的和谐社会与美好人生。由此,儒、道两家虽然对社会和人生的理想形成了不同的致思路向,但在拥有共同价值追求的基础上可以相融互补。在魏晋玄学那里,通过名教与自然之辨,二者实现了辩证的统一,为容纳和吸收外来的佛教文化准备了思想文化条件。

两汉之际传入的佛教在魏晋时通过依附玄学而走进中国思想文化。作为讲求“出世”的佛教,其根本宗旨是摆脱人生之“苦”而追求永恒之“乐”。这种对幸福快乐人生的追求,成为佛教与儒、道文化融合发展的契机和基础。经过不断的中国化,佛教最终融入了中华文化,成就了中华文化发展中文明交流互鉴的历史佳话。中国佛教关注现实人生,强调佛性与人性的统一,注重人格的自我培养与自我完善,形成了自身鲜明的思想特点与文化精神,对中华文化乃至 世界文明发展都作出了重要贡献。

儒、佛、道作为中华传统文化的三大主干,文化表现形态各有特色,却具有共同的价值追求。三家的融合发展,充分体现了中华传统文化“和而不同”的圆融和谐精神。传承发展中华传统文化,使之在建设中华民族精神家园、践行社会主义核心价值观中继续发挥积极作用,是摆在我们面前的重要任务。

习近平指出:“对传统文化中适合于调理社会关系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予其新的涵义。”可见,我们要传承发展中华传统文化中优秀的内容,而且在传承中要有发展,只有发展才能更好地传承。创造性转化和创新性发展是传承发展中华优秀传统文化的根本之路。

(洪修平《挖掘中华优秀传统文化的价值追求》,略有删改)

6.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.中华传统文化在殷周之际出现重要的人文转向,直接引发了儒、墨、道、法等诸子百家的产生。

B.儒家文化一直居于中华传统文化主导地位,对中华传统文化的价值追求也表现得最为鲜明突出。

C.儒、道两家在中华传统文化中最具代表,它们讲仁爱,师法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真。

D.佛教讲求“出世”,旨在追求幸福快乐的人生,这是佛教与儒、道文化融合发展的契机和基础。

D [A项,曲解文意,“直接引发了儒、墨、道、法等诸子百家的产生”错,原文说的是“历史悠久的中华传统文化,在殷周之际出现了重要的人文转向,即由神本向人本转向以及人道主义思潮出现。这为儒、墨、道、法等诸子百家提供了最直接的思想来源……”。B项,扩大范围,“儒家文化一直居于中华传统文化主导地位”错,原文说的是“在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位……”,“长期”不等于“一直”。C项,张冠李戴,“它们讲仁爱,师法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真”错,原文指出“与儒家讲仁爱形成对照的是,道家更强调道法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真、与自然和谐相处”。]

7.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第一段总体介绍了中华传统文化的特质和最根本的价值追求,为下文具体阐述指明论述方向。

B.文章依次介绍了儒、佛、道各具特色的文化表现形态,指出它们相融互补,有着共同的价值取向。

C.文章结尾呼应开头,收束全文,指出继承和发扬中华优秀传统文化的意义和任务,可谓卒章显志。

D.文章旨在挖掘中华优秀传统文化共同价值追求,号召在创建幸福和谐社会中继续发挥其积极作用。

B [颠倒顺序,“文章依次介绍了儒、佛、道各具特色的文化表现形态”表述有误,原文论述时,是先讲儒家,再讲道家,最后讲佛家,其顺序并非“儒、佛、道”。]

8.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.如果能深入挖掘中华优秀传统文化的价值追求,那么在传承与发展中的形式化倾向则可能得到克服。

B.如果不是孔子致力于以仁为核心的理论构建,就不会有成为中华传统文化的主流和基础的儒家思想。

C.外来佛教融入中华文化的成功例证,有助于我们更好地了解中华传统文化的价值追求及其当代意义。

D.对于中华优秀的传统文化,要在传承中有创造性转化和创新性发展,而且只有发展才能更好地传承。

B [说法绝对,原文的相关表述是“在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位,成为中华传统文化的主流和基础……从孔子开始,儒家就致力于以仁为核心,仁礼相辅互动的理论构建”。]

(二)文言文阅读(17分)

阅读下面文言文,完成9~12题。

乐运,字承业,南阳清阳人。运少好学,涉猎经史。年十五而江陵灭,随例迁长安。其亲属等多被籍没,运积年为人佣保,皆赎免之。事母及寡嫂甚谨,由是以孝闻。梁故都官郎琅邪王澄美之,次其行事为《孝义传》。性方直,未尝求媚于人。为露门学士。前后犯颜屡谏武帝,多被纳用。建德二年,除万年县丞。抑挫豪右,号称强直。武帝嘉之,特许通籍,事有不便于时者,令巨细奏闻。

武帝尝幸同州,召运赴行在所。既至,谓曰:“卿言太子如何人?”运曰:“中人也。”时齐王宪以下并在帝侧,帝顾谓宪等曰:“百官佞我,皆云太子聪明睿智,唯运云中人,方验运之忠直耳。”于是因问运中人之状。运对曰班固以齐桓公为中人管仲相之则霸竖貂辅之则乱可与为善亦可与为恶也帝曰我知之矣遂妙选宫官以匡弼之。

及武帝崩,宣帝嗣位,葬讫,诏天下公除①。运上疏曰:“三年之丧,自天子达于庶人。先王制礼,安可诬之。”书奏,帝不纳。自是德政不修,而昏暴滋甚。运乃舆榇②诣朝堂,陈帝八失。帝大怒,将戮之。内史元严谏,因而获免。翌日,帝颇感悟,召运谓之曰:“朕昨夜思卿所奏,实是忠臣。”乃赐御食以赏之。朝之公卿,初见帝甚怒,莫不为运寒心。后见获赏,又皆相贺,以为幸免兽口。

内史郑译常以私事请托,运不之许,因此衔之。及隋文帝为丞相,译为长史,遂左迁运为广州滍阳令。开皇五年,转毛州高唐令。频历二县,并有声绩。运常愿处一谏官,从容讽议,而性讦直,为人所排抵,遂不被任用。乃发愤录夏、殷以来谏争事,集而部之,名曰《谏苑》。奏上之,隋文帝览而嘉焉。

(选自《北史·乐运传》,有删改)

【注】 ①公除:指帝王身负国事之重,因公权宜礼制,除下丧服。②舆榇(chèn):载棺以随。

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸竖貂/辅之则乱/可与为善/亦可与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

B.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸/竖貂辅之则乱/可与为善/亦可与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

C.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸竖貂/辅之则乱可与为/善亦可与为/恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

D.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸/竖貂辅之则乱可与/为善亦可/与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

B [根据句式相似的原则,判断“管仲相之则霸”“竖貂辅之则乱”的断句,可排除A、C、D三项。]

10.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.经,文中指古代经典。有时特指儒家经典,如《易经》《书经》《诗经》等。

B.通籍,文中指记名于门籍。籍,竹片,把姓名刻在上面,挂在宫门外,可以进出宫门。

C.朕,文中为皇帝自称。朕,原为第一人称代词,秦始皇以后成为皇帝或有身份的官员专用的自称。

D.幸同州,文中指皇帝到同州。封建时代皇帝到某处,叫“幸”。妃、嫔受皇帝宠爱,叫“得幸”。

C [“秦始皇以后成为皇帝或有身份的官员专用的自称”错,应是“秦始皇以后成为皇帝专用的自称”。]

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.乐运顾念亲属,以孝闻名。他以做雇工的方式积累财物,救助陷入困境中的亲属;他尽心侍奉母亲和寡嫂,事迹被写进《孝义传》。

B.乐运敢于打击权贵,深得皇帝信任。他在担任万年县丞时,抑制、打击豪门大族,受到武帝嘉奖,令他奏报不利于时政的大小事。

C.乐运不顾个人安危,敢于犯颜直谏。他上疏反对皇帝不按先王礼仪服丧的做法;他带着棺材到朝堂以死相谏,陈述皇帝的八大过失。

D.乐运素有大志,但仕途坎坷。他从小立志做一名谏官,然而他秉性刚直,被人排斥打击,未能如愿,最后只好奉皇帝的命令编纂《谏苑》。

D [“从小立志”于文无据,“奉皇帝的命令编纂”也不符文意。]

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)百官佞我,皆云太子聪明睿智,唯运云中人,方验运之忠直耳。(4分)

译文:______________________________________________________

(2)内史郑译常以私事请托,运不之许,因此衔之。(4分)

译文:______________________________________________________

【答案】 (1)百官讨好我,都说太子聪颖明智,只有乐运说是平常人,正好证明乐运的忠诚正直啊。

(2)内史郑译经常以私事请求托付,乐运没有答应他,郑译因此记恨他。

【参考译文】

乐运,字承业,是南阳清阳人。乐运少年时就喜欢学习,涉猎经书史籍。十五岁时(梁的都城)江陵被攻占,(乐运)按照惯例被送到长安。他的亲属大多被没收家产(成为奴婢),乐运多年给别人做雇工。(乐运)用财物把亲属都赎为平民。他侍奉母亲和守寡的嫂嫂很恭敬,因此凭着有孝行闻名。梁故都官郎琅邪郡的王澄赞赏他,编列他的品行事迹写进《孝义传》。乐运秉性正直,未曾讨好别人。担任露门学士。前后多次冒犯劝谏武帝,多被采用。建德二年,任命为万年县丞。乐运抑制打击豪门大族,号称刚强正直。武帝嘉奖他,特许他记名于门籍随时进入宫中,有不利于时政的事,令他无论大小都可以奏报。

武帝曾经到同州巡视,召乐运赶赴同州。乐运到后,武帝对他说:“你说太子是什么样的人?”乐运回答:“是平常人。”当时齐王宇文宪及以下的大臣都在武帝身边,武帝回头对宇文宪等人说:“百官讨好我,都说太子聪颖明智,只有乐运说是平常人,正好证明乐运的忠诚正直啊。”于是又问乐运平常人是什么样子的。乐运回答说:“班固认为齐桓公就是平常人,管仲扶助他就成就了霸业,竖貂辅佐他国家就乱。可以和他做好事,也可以和他做坏事。”武帝说:“我知道了。”于是就精选东宫官员来匡正辅导太子。

等到武帝去世,宣帝继承帝位,葬礼刚刚结束,就下诏因事繁忙,皇帝临时除去丧服。乐运上奏疏说:“三年服丧期,从天子到平民百姓(都应遵循)。先王礼仪,怎么可以改变呢。”奏疏呈上,宣帝不接受。从这以后宣帝不修德政而糊涂凶暴更加厉害。乐运于是带着棺材到朝堂以死相谏,陈述宣帝的八大过失。宣帝大怒,准备杀掉他。内史元严劝谏,(乐运)因而得以免死。第二天,宣帝稍微有点感悟,召见乐运并且对他说:“我昨天夜里思考你所奏的事,你实在是忠臣。”于是赐给他帝王饮食来奖赏他。满朝的公卿,起初见宣帝很愤怒,无不为乐运担心。后来见他受到赏赐,又都祝贺他,认为他是幸免于虎口。

内史郑译经常以私事请求托付,乐运没有答应他,郑译因此记恨他。等到隋文帝为丞相时,郑译担任长史,于是将乐运降职为广州滍阳县令。开皇五年,转任毛州高唐县令。连续历任二县,都有声誉政绩。乐运常常希望能做一名谏官,可以从容不迫地进行劝谏议论,然而他秉性刚直,被人排斥打击,最终未被任用为谏官。于是就发愤抄录夏朝、商朝以来直言谏争的事例,集合成一部书,取书名叫《谏苑》。将书奏上,隋文帝阅读后赞赏他。

(三)古代诗歌鉴赏(16分)

阅读下面两首诗词,完成13~14题。(8分)

采桑子

苏 轼

多情多感仍多病,多景楼中。尊酒相逢,乐事回头一笑空。 停杯且听琵琶语,细撚轻拢。醉脸春融,斜照江天一抹红。

润州甘露寺弹筝

苏 轼

多景楼上弹神曲,欲断哀弦再三促。

江妃出听雾雨愁,白浪翻空动浮玉【注】。

唤取吾家双凤槽,遣作三峡孤猿号。

与君合奏芳春调,啄木飞来霜树杪。

【注】 浮玉:喻指金山。

13.下列对这两首诗词的理解和分析,不正确的两项是( )(4分)

A.《采桑子》开篇从“多景楼”的“多”字获取灵感,连用三个“多”字引出“情”“感”“病”而不赘叙,令人印象深刻。

B.“空”字写出“一笑”之后,“回头”来有眼前的“乐事”便会消失而“空”无所有,只有“多情”“多感”“多病”依然。

C.《采桑子》上阕前二句先言事后言情,后二句先言情后言事,借眼前之景,写心中之情,言事与言情结合,意蕴盎然。

D.《润州甘露寺弹筝》一诗首句写在多景楼上弹奏一首神曲,悲伤的弦音像要断裂一样再三紧促,开篇便奠定了全诗的感情基调。

E.这两首诗词皆出自苏轼之手,均写多景楼中与友人相聚之事,都借用音乐抒情,但抒发的情感却一喜一忧,迥然不同。

CE [C项,应为“前二句先言情后言事,后二句先言事后言情”;E项,“一喜一忧,迥然不同”有误。]

14.有人评论说苏轼《采桑子》中“斜照江天一抹红”一句与白居易《琵琶行》中“唯见江心秋月白”一句有异曲同工之妙。请试作简要分析。(4分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

【答案】 两句都运用了以景结情、情景交融的手法。“斜照江天一抹红”写演奏结束,四下安静下来,只看见夕阳斜照在江面,水天映着残阳的一道红光。“唯见江心秋月白”写演奏结束后,四周静悄悄的,只看见江心倒映着一轮皎洁的秋月。这两句都写了演奏结束后,演奏者和听众还沉浸在音乐的回味中,此刻出现了刹那的宁静,从侧面表现出琵琶声的妙绝入神,曲有尽而韵无穷,言有尽而意无穷,给读者留下了涵咏回味的广阔空间。

阅读下面这首宋词,完成15~16题。(8分)

浪淘沙

邓 剡①

疏雨洗天清。枕簟凉生。井桐一叶做秋声。谁念客身轻似叶,千里飘零? 梦断古台城。月淡潮平。便须携酒访新亭②。不见当时王谢宅,烟草青青。

【注】 ①邓剡:南宋庐陵(今江西吉安)人,追随文天祥抗元。南宋灭亡,与文天祥一道被俘押赴北上,本词为因病羁留建康(今江苏南京)时所作。②新亭:在今南京市南,据史料记载,西晋灭亡后士大夫们经常相邀到此哀叹相慰。

15.下列有关诗歌内容的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.本词以“疏雨洗天清”简淡起笔,通过描写秋雨疏落、一洗天地的景象,奠定了全词清新爽朗的情感基调。

B.“枕簟凉生”是写此时已从夏季转入秋季,暑退寒来本是自然节序,但一个“生”字却写出了词人是从枕簟渐生凉意的触感中感知到秋的到来。

C.“井桐一叶做秋声”一句,既是报秋,又勾起了对自己身世的感叹,将景物的萧条与心境的衰颓熔铸一体。

D.“千里飘零”不仅写出了词人被押赴北上时远离故土的凄凉,更表达了独自羁留建康的孤苦与个人命运的不可把握之感。

E.“谁念客身轻似叶”是通过设问、比喻手法写出词人由秋叶轻飘联想到身世飘零,道尽了去国离乡、无人顾念的凄苦。

AE [A项,“清新爽朗的情感基调”错,“疏雨洗天清”虽然写了疏雨过后,天空明净如洗,但由后文“秋声”“飘零”“梦断”等词和注释中给出来的背景来看,本词的感情基调应该是沉郁伤感的。E项,“谁念客身轻似叶”不是设问,应是反问手法。]

16.词的下阕是如何表达词人的思想感情的?请从艺术手法角度,结合诗句简要分析。(4分)

_____________________________________________________________

【答案】 ①借景抒情。词人由“客身”入梦,醒后却发觉梦断古台城,以哀景衬哀情,将哀伤的心境渲染得更加寂寥凄怆。结尾之景抒发了词人对历史兴亡的沉痛感慨以及国破家亡的现实悲叹,故国将逝,其情哀婉,以淡语写深悲,融实事于历史。 ②用典抒情。“新亭”一句通过化用典故来抒写自己的亡国之痛,反衬出自己的孤苦无依;“不见”两句又化用了刘禹锡《乌衣巷》的意绪来慨叹历史变迁的无情及南宋灭亡的悲痛。

三、语言运用(13分)

17.(2018·全国卷Ⅱ)仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(4分)

诸子争鸣、造纸印刷、筑长城开运河,中国人民具有伟大的创造精神。

材料:

奋斗 团结 梦想

建强国谋复兴 御外侮卫家国 脱贫困奔小康

垦田拓海 开天辟地 守望相助 抗灾治水

逐日奔月 同舟共济

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

【解析】 解答此题的步骤:①分析示例特点。示例是由两个四字短语、一个六字短语和一个表达特定主题的短句组成的。②巧分材料词句。将材料中“垦田拓海”“抗灾治水”“同舟共济”等六个四字短语按照意义两两分组,分别照应“奋斗”“团结”“梦想”这三个中心主题;辨析“建强国谋复兴”“御外侮卫家国”“脱贫困奔小康”这三个六字短语的表意差异,寻找其与“奋斗”“团结”“梦想”这三个中心主题的关联和照应。③仿照示例句式,整理句子。

【答案】 示例:垦田拓海、抗灾治水、脱贫困奔小康,中国人民具有伟大的奋斗精神 。

同舟共济、守望相助、御外侮卫家国,中国人民具有伟大的团结精神 。

开天辟地、逐日奔月、建强国谋复兴,中国人民具有伟大的梦想精神 。

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。(5分)

人生就是选择,而①________________。没有果敢的放弃,就没有辉煌的收获。放弃是一种心灵的觉醒、一种智慧的显现。与其苦苦挣扎,拼得头破血流,不如潇洒地挥手,勇敢地选择放弃。②________________。当你紧握双手,世界就在你手中。放得下才能走得远;③________________。懂得放弃,才能在有限的生命里活得充实、饱满、旺盛。

【解析】 首先要把握语段,注意前后语境的关联。第一空根据“人生”“没有果敢的放弃,就没有辉煌的收获”等信息,可以推出应填写“放弃正是一门选择的艺术,是人生的必修课”;第二空根据“勇敢地选择放弃”这一信息,可以推出应填写“只有学会放弃,才能使自己更宽容、更睿智”;第三空根据“懂得放弃,才能在有限的生命里活得充实、饱满、旺盛”等信息,可以推出应填写“有所放弃,才能有所追求”。

【答案】 ①放弃正是一门选择的艺术,是人生的必修课 ②只有学会放弃,才能使自己更宽容、更睿智 ③有所放弃,才能有所追求。

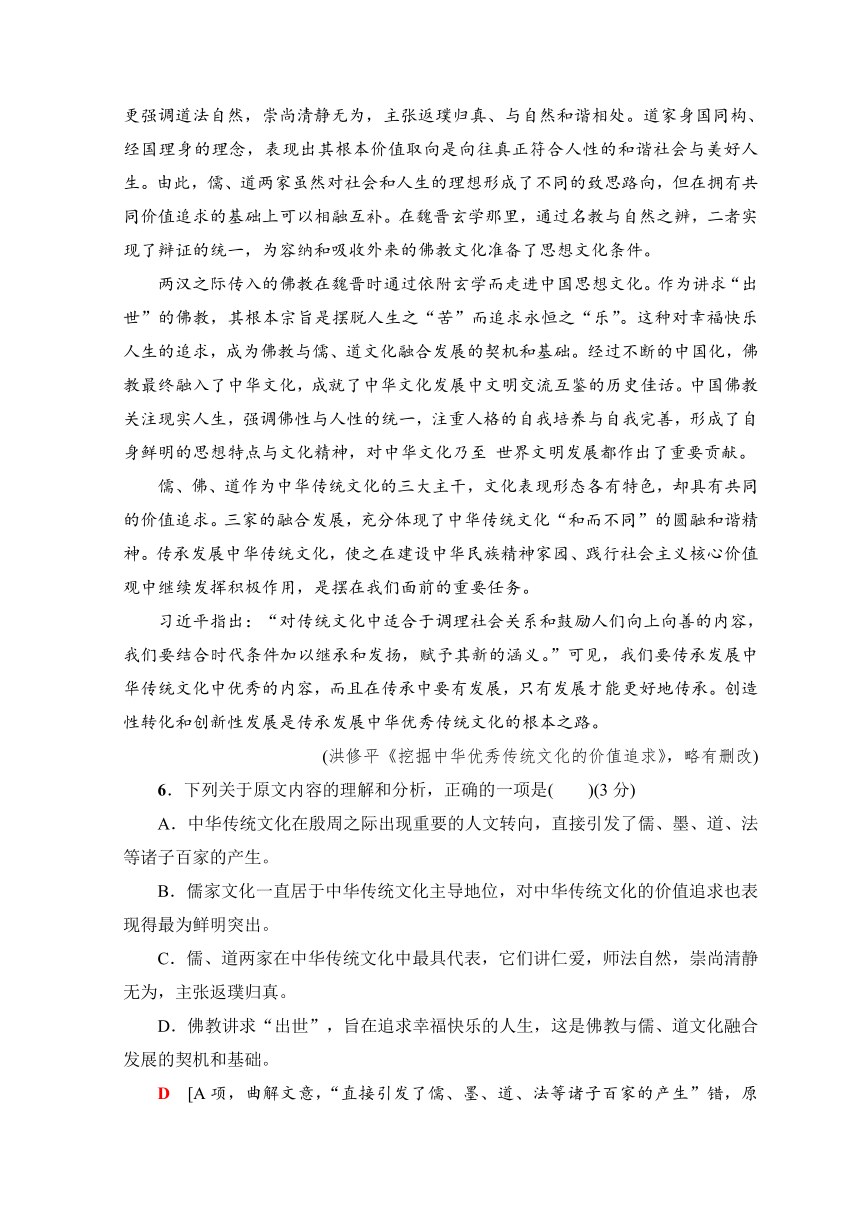

19.结合漫画内容写一段文字,表达阅读后的感想。要求:①运用比喻、比拟、夸张、对偶中的一种修辞;②不超过50字。(4分)

_____________________________________________________________

【答案】 ①脚踩吹捧的气球,仿佛站在地球之上唯我独尊;头顶测量的横杆,好像身在苍天之下舍我其谁。②被吹捧者的狂妄与吹捧者的无耻是一对孪生兄弟,他们联袂上演着一出出丑恶的人间闹剧。③吹捧的气球总有一天会像肥皂泡一样无情地破灭,不是让吹捧者的无耻吹破,就是让被吹捧者的狂妄踩破。

四、写作(50分)

20.阅读下面的文字,根据要求作文。

在中华民族发展的历史长河中,从古至今有无数英雄人物:岳飞、林则徐、邓世昌、赵一曼、张自忠、黄继光、邓稼先……他们为了祖国,为了正义,不畏艰险,不怕牺牲;他们也不乏儿女情长,有普通人一样的对美好生活的眷恋。中华英雄令人钦敬,是一代又一代华夏儿女的榜样。

请以“假如我与心中的英雄生活一天”为题,写一篇记叙文。

要求:自选一位中华英雄,展开想象,叙述你和他(她)在一起的故事,写出英雄人物的风貌和你的情感。

【写作指导】 题干引导语一共三句话:(1)列举了一系列英雄形象:他们是中华民族发展的历史长河中真实存在的英雄。(2)界定了英雄的内涵:“为了祖国,为了正义”。同时提示了写作的角度,可以写他们“不畏艰险,不怕牺牲”的一面,也可以写儿女情长,更普通人的一面。(3)关键词:钦佩、榜样,引导考生对英雄的情感。明确题目和文体:假如我与心中英雄生活一天,记叙文。

在审题中一定要细读要求:你要选的是一位而不是多位,是中华的而不是外国的,能称得上是英雄的人物;“展开想象”,既要大胆,又要符合生活的真实和英雄的事迹与身份;“叙述你和他(她)在一起的故事”,要给你自己一个合理的身份,故事要有生动的情节和细节,这一点很考验记叙文剪裁叙事描写的功力;“写出英雄人物的风貌和你的情感”,这点是最关键的,描写英雄既要有其形,描写言谈音容笑貌事迹,更要传其神,写出其内在的精神特质。

【参考例文】

假如我与心中的英雄生活一天

清道光年间初冬清晨,新疆果子沟。七天前我们一行人从乌鲁木齐出发,前往伊犁。不料大雪漫天而落,脚下坚冰如铁,车马无法通行。父亲叹一口气,道:“走吧,切莫误了期限!”此时他是朝廷流放伊犁的罪臣!望着沧桑颓老的背影,我不禁愁肠寸断——

四年前,广东虎门,家父林则徐大举销毁鸦片烟,正气凛然,扬我中华傲骨,力挫洋人图谋。百姓们锣鼓喧天尚未停歇,父亲就已接到了朝廷的罪责,被革职贬到镇海,后又被“从重发往伊犁效力赎罪”。虎门销烟,何罪之有?全家老小惊愕万分,却无力回天!我跟大哥陪伴父亲一步一回头地离开中原,已经走了整整四个月。

狂风怒吼,掀起父亲尘迹斑斑的官服,我赶紧上前一步从旁搀扶住他。风物凄凉,人情不在,路越来越难走,大哥心痛得泪流满面,低跪于地上对天祷告:“若父能早日得赦召还,孩儿愿赤脚蹚过此沟!”

中午时分,一处避风山坳,随从们搭篷造饭,父亲用冻得发青的干瘦的手,从怀中取出一封书信,摩挲着,目光刚毅直视远方。一个多月前,我们途经酒泉,惊闻朝廷跟英国人签订了《南京条约》,割地赔款!父亲顿时痛心疾首,长叹国事悲哀。致信朝中正直的军机大臣王鼎,道:“自念一身休咎死生,皆可置之度外,惟中原顿遭蹂躏,如火燎原……侧身回望,寝馈皆不能安。”

大约是前日收到的回信罢,只见父亲起身踱步,迎着干冷的西北风,神色肃穆,气语苍凉:“何日穹庐能解脱,宝刀盼上短辕车。”一个被捆绑悬于壁上的壮士,心急如焚,而无可用力。

下午风力渐减,路亦渐趋平坦,同行的新疆兵士说,照此行程再有五日,便可抵达伊犁。西北荒漠折磨着身心,走一天是黄沙,再走一天还是黄沙;走一天是冰雪,再走一天还是冰雪。父亲年老体弱,路途颠簸,“频搔白发渐衰病,犹剩丹心耐折磨”,他是以心力来抵抗身病啊!禁烟的怒火仍在胸中燃烧,南海的涛声还在耳边回响,万里之外朝野上下还在与英国人做无奈的抗争,父亲却只能面对这大漠的寂寞。兔未死而狗先烹,鸟未尽而弓先藏。

叹息中,只见西天残阳如血。父亲却已在规划着抵达伊犁后,将如何开垦荒地、兴修沟渠水利等等措施。路,还在延伸……

【点评】 立意精准,想象合理,内涵深刻。作者将自己定位为林则徐的儿子,陪伴老父亲远赴新疆流放地。以人子之心,在一天的行程中,生动细致地再现了一位“戴罪”而不忘家国的功臣形象,并用回忆式的叙述插入虎门销烟、《南京条约》等史实,多处引用林则徐之语,内容丰富扎实,情感真挚动人。清晰可见作者对这一英雄人物的熟悉和钦佩之感,切合题目要求。

语言厚实,符合人物身份特征,文采斐然,比喻、反复、引用等多种手法的运用,使得描写细致精彩,情感挥洒自如。一天的环境描写中,暗含“我”和“英雄”心路历程,冰雪、狂风、风力渐小、残阳等具象中,折射出的是“父亲”刚毅不屈的英雄灵魂。人物语言典型,神态鲜明,栩栩如生。结尾处“路,还在延伸……”言有尽,意无穷,引发读者联想。

(时间:120分钟 满分:120分)

一、基础巩固(15分)

1.下列各句中加点的词,解释完全正确的一组是( )(3分)

A.况修短随化,终期于尽 期:期许

B.纵一苇之所如 如:相似

C.则天地曾不能以一瞬 曾:竟然,简直

D.而又不随以怠 怠:停止

C [A项,期:至、及;B项,如:往;D项,怠:松懈,懈怠。]

2.对下列各句中加点词的活用现象,归类正确的一项是 ( )(3分)

①舞幽壑之潜蛟 ②西望夏口,东望武昌 ③顺流而东也 ④侣鱼虾而友麋鹿 ⑤唐浮图慧褒始舍于其址 ⑥以其乃华山之阳名之也 ⑦盖其又深,则其至又加少矣 ⑧火尚足以明也 ⑨而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

A.①③④ B.②⑤⑧

C.③⑤⑥ D.②④⑨

C [①使动用法,②名词作状语,③⑤⑥名词作动词,④意动用法,⑦动词作名词,⑧形容词作动词,⑨形容词作名词。]

3.下列句中加点的词语同现代汉语意思相同的一项是( )(3分)

A.引以为流觞曲水,列坐其次

B.渺渺兮予怀,望美人兮天一方

C.比好游者尚不能十一

D.至于幽暗昏惑而无物以相之

D [A项,其次:古义,其,代词,指曲水;次,旁边。今义,代词,用于列举事项位于第二。B项,美人:古义指他所思慕的人,常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。今义指美貌的女子。C项,十一:古义指“十分之一”。今义为数词。]

4.下列各句的特殊句式分类正确的一项是( )(3分)

①会于会稽山阴之兰亭 ②死生亦大矣 ③仰观宇宙之大 ④固一世之雄也 ⑤而今安在哉 ⑥月出于东山之上 ⑦客有吹洞箫者 ⑧此非孟德之困于周郎者乎 ⑨今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ⑩然力足以至焉

A.①⑥/②④⑧⑨/③⑤/⑦/⑩

B.①⑥/②④⑤⑨/③⑦/⑧/⑩

C.①⑥/ ②④⑦⑨/③/⑤/⑧/⑩

D.①⑥/②④⑨/③⑦/⑤/⑧/⑩

D [①⑥为状语后置句,②④⑨为判断句,③⑦为定语后置句,⑤为宾语前置句,⑧既是判断句,又是用“于”表被动的被动句,⑩为省略句。]

5.补写出下列句子中的空缺部分。(3分)

(1)王安石在《游褒禅山记》中说:“________________,可以无悔矣,________________?”指出只要“尽吾志”,虽然不能达到目的,也可以无讥无悔。

(2)道家有“齐死生”之说,王羲之的生命观与其不同 ,对其进行了否认,在《兰亭集序》中他认为“________________,________________”。

(3)在《赤壁赋》中客人用比喻的修辞手法,感伤我们个人在天地间生命的短暂和个体的渺小的语句是“________________,________________”。

【答案】 (1)尽吾志也而不能至者 其孰能讥之乎 (2)固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作 (3)寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟

二、阅读理解(42分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成6~8题。

中华传统文化立足现实的社会和人生,始终关注社会和谐与人生幸福。这既是中华传统文化的特质,也体现了中华传统文化最根本的价值追求。

历史悠久的中华传统文化,在殷周之际出现了重要的人文转向,即由神本向人本转向以及人道主义思潮出现。这为儒、墨、道、法等诸子百家提供了最直接的思想来源,也规定了此后中华传统文化的基本精神和主要走向。在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位,成为中华传统文化的主流和基础。中华传统文化的价值追求在儒家文化中表现得最为鲜明和突出。从孔子开始,儒家就致力于以仁为核心、仁礼相辅互动的理论构建。由此出发,便有“仁者爱人”“克己复礼为仁”“仁爱万物”“仁者以天地万物为一体”的由人、社会至自然的层层理论展开,有“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的使命感和责任感。这一切,无不体现着对理想社会和美好人生的向往与追求。

在中华传统文化中,儒、道两家最具代表性。与儒家讲仁爱形成对照的是,道家更强调道法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真、与自然和谐相处。道家身国同构、经国理身的理念,表现出其根本价值取向是向往真正符合人性的和谐社会与美好人生。由此,儒、道两家虽然对社会和人生的理想形成了不同的致思路向,但在拥有共同价值追求的基础上可以相融互补。在魏晋玄学那里,通过名教与自然之辨,二者实现了辩证的统一,为容纳和吸收外来的佛教文化准备了思想文化条件。

两汉之际传入的佛教在魏晋时通过依附玄学而走进中国思想文化。作为讲求“出世”的佛教,其根本宗旨是摆脱人生之“苦”而追求永恒之“乐”。这种对幸福快乐人生的追求,成为佛教与儒、道文化融合发展的契机和基础。经过不断的中国化,佛教最终融入了中华文化,成就了中华文化发展中文明交流互鉴的历史佳话。中国佛教关注现实人生,强调佛性与人性的统一,注重人格的自我培养与自我完善,形成了自身鲜明的思想特点与文化精神,对中华文化乃至 世界文明发展都作出了重要贡献。

儒、佛、道作为中华传统文化的三大主干,文化表现形态各有特色,却具有共同的价值追求。三家的融合发展,充分体现了中华传统文化“和而不同”的圆融和谐精神。传承发展中华传统文化,使之在建设中华民族精神家园、践行社会主义核心价值观中继续发挥积极作用,是摆在我们面前的重要任务。

习近平指出:“对传统文化中适合于调理社会关系和鼓励人们向上向善的内容,我们要结合时代条件加以继承和发扬,赋予其新的涵义。”可见,我们要传承发展中华传统文化中优秀的内容,而且在传承中要有发展,只有发展才能更好地传承。创造性转化和创新性发展是传承发展中华优秀传统文化的根本之路。

(洪修平《挖掘中华优秀传统文化的价值追求》,略有删改)

6.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.中华传统文化在殷周之际出现重要的人文转向,直接引发了儒、墨、道、法等诸子百家的产生。

B.儒家文化一直居于中华传统文化主导地位,对中华传统文化的价值追求也表现得最为鲜明突出。

C.儒、道两家在中华传统文化中最具代表,它们讲仁爱,师法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真。

D.佛教讲求“出世”,旨在追求幸福快乐的人生,这是佛教与儒、道文化融合发展的契机和基础。

D [A项,曲解文意,“直接引发了儒、墨、道、法等诸子百家的产生”错,原文说的是“历史悠久的中华传统文化,在殷周之际出现了重要的人文转向,即由神本向人本转向以及人道主义思潮出现。这为儒、墨、道、法等诸子百家提供了最直接的思想来源……”。B项,扩大范围,“儒家文化一直居于中华传统文化主导地位”错,原文说的是“在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位……”,“长期”不等于“一直”。C项,张冠李戴,“它们讲仁爱,师法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真”错,原文指出“与儒家讲仁爱形成对照的是,道家更强调道法自然,崇尚清静无为,主张返璞归真、与自然和谐相处”。]

7.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第一段总体介绍了中华传统文化的特质和最根本的价值追求,为下文具体阐述指明论述方向。

B.文章依次介绍了儒、佛、道各具特色的文化表现形态,指出它们相融互补,有着共同的价值取向。

C.文章结尾呼应开头,收束全文,指出继承和发扬中华优秀传统文化的意义和任务,可谓卒章显志。

D.文章旨在挖掘中华优秀传统文化共同价值追求,号召在创建幸福和谐社会中继续发挥其积极作用。

B [颠倒顺序,“文章依次介绍了儒、佛、道各具特色的文化表现形态”表述有误,原文论述时,是先讲儒家,再讲道家,最后讲佛家,其顺序并非“儒、佛、道”。]

8.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.如果能深入挖掘中华优秀传统文化的价值追求,那么在传承与发展中的形式化倾向则可能得到克服。

B.如果不是孔子致力于以仁为核心的理论构建,就不会有成为中华传统文化的主流和基础的儒家思想。

C.外来佛教融入中华文化的成功例证,有助于我们更好地了解中华传统文化的价值追求及其当代意义。

D.对于中华优秀的传统文化,要在传承中有创造性转化和创新性发展,而且只有发展才能更好地传承。

B [说法绝对,原文的相关表述是“在博大精深的中华传统文化中,儒家思想长期居于主导地位,成为中华传统文化的主流和基础……从孔子开始,儒家就致力于以仁为核心,仁礼相辅互动的理论构建”。]

(二)文言文阅读(17分)

阅读下面文言文,完成9~12题。

乐运,字承业,南阳清阳人。运少好学,涉猎经史。年十五而江陵灭,随例迁长安。其亲属等多被籍没,运积年为人佣保,皆赎免之。事母及寡嫂甚谨,由是以孝闻。梁故都官郎琅邪王澄美之,次其行事为《孝义传》。性方直,未尝求媚于人。为露门学士。前后犯颜屡谏武帝,多被纳用。建德二年,除万年县丞。抑挫豪右,号称强直。武帝嘉之,特许通籍,事有不便于时者,令巨细奏闻。

武帝尝幸同州,召运赴行在所。既至,谓曰:“卿言太子如何人?”运曰:“中人也。”时齐王宪以下并在帝侧,帝顾谓宪等曰:“百官佞我,皆云太子聪明睿智,唯运云中人,方验运之忠直耳。”于是因问运中人之状。运对曰班固以齐桓公为中人管仲相之则霸竖貂辅之则乱可与为善亦可与为恶也帝曰我知之矣遂妙选宫官以匡弼之。

及武帝崩,宣帝嗣位,葬讫,诏天下公除①。运上疏曰:“三年之丧,自天子达于庶人。先王制礼,安可诬之。”书奏,帝不纳。自是德政不修,而昏暴滋甚。运乃舆榇②诣朝堂,陈帝八失。帝大怒,将戮之。内史元严谏,因而获免。翌日,帝颇感悟,召运谓之曰:“朕昨夜思卿所奏,实是忠臣。”乃赐御食以赏之。朝之公卿,初见帝甚怒,莫不为运寒心。后见获赏,又皆相贺,以为幸免兽口。

内史郑译常以私事请托,运不之许,因此衔之。及隋文帝为丞相,译为长史,遂左迁运为广州滍阳令。开皇五年,转毛州高唐令。频历二县,并有声绩。运常愿处一谏官,从容讽议,而性讦直,为人所排抵,遂不被任用。乃发愤录夏、殷以来谏争事,集而部之,名曰《谏苑》。奏上之,隋文帝览而嘉焉。

(选自《北史·乐运传》,有删改)

【注】 ①公除:指帝王身负国事之重,因公权宜礼制,除下丧服。②舆榇(chèn):载棺以随。

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸竖貂/辅之则乱/可与为善/亦可与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

B.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸/竖貂辅之则乱/可与为善/亦可与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

C.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸竖貂/辅之则乱可与为/善亦可与为/恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

D.运对曰/班固以齐桓公为中人/管仲相之则霸/竖貂辅之则乱可与/为善亦可/与为恶也/帝曰/我知之矣/遂妙选宫官以匡弼之

B [根据句式相似的原则,判断“管仲相之则霸”“竖貂辅之则乱”的断句,可排除A、C、D三项。]

10.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.经,文中指古代经典。有时特指儒家经典,如《易经》《书经》《诗经》等。

B.通籍,文中指记名于门籍。籍,竹片,把姓名刻在上面,挂在宫门外,可以进出宫门。

C.朕,文中为皇帝自称。朕,原为第一人称代词,秦始皇以后成为皇帝或有身份的官员专用的自称。

D.幸同州,文中指皇帝到同州。封建时代皇帝到某处,叫“幸”。妃、嫔受皇帝宠爱,叫“得幸”。

C [“秦始皇以后成为皇帝或有身份的官员专用的自称”错,应是“秦始皇以后成为皇帝专用的自称”。]

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.乐运顾念亲属,以孝闻名。他以做雇工的方式积累财物,救助陷入困境中的亲属;他尽心侍奉母亲和寡嫂,事迹被写进《孝义传》。

B.乐运敢于打击权贵,深得皇帝信任。他在担任万年县丞时,抑制、打击豪门大族,受到武帝嘉奖,令他奏报不利于时政的大小事。

C.乐运不顾个人安危,敢于犯颜直谏。他上疏反对皇帝不按先王礼仪服丧的做法;他带着棺材到朝堂以死相谏,陈述皇帝的八大过失。

D.乐运素有大志,但仕途坎坷。他从小立志做一名谏官,然而他秉性刚直,被人排斥打击,未能如愿,最后只好奉皇帝的命令编纂《谏苑》。

D [“从小立志”于文无据,“奉皇帝的命令编纂”也不符文意。]

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)百官佞我,皆云太子聪明睿智,唯运云中人,方验运之忠直耳。(4分)

译文:______________________________________________________

(2)内史郑译常以私事请托,运不之许,因此衔之。(4分)

译文:______________________________________________________

【答案】 (1)百官讨好我,都说太子聪颖明智,只有乐运说是平常人,正好证明乐运的忠诚正直啊。

(2)内史郑译经常以私事请求托付,乐运没有答应他,郑译因此记恨他。

【参考译文】

乐运,字承业,是南阳清阳人。乐运少年时就喜欢学习,涉猎经书史籍。十五岁时(梁的都城)江陵被攻占,(乐运)按照惯例被送到长安。他的亲属大多被没收家产(成为奴婢),乐运多年给别人做雇工。(乐运)用财物把亲属都赎为平民。他侍奉母亲和守寡的嫂嫂很恭敬,因此凭着有孝行闻名。梁故都官郎琅邪郡的王澄赞赏他,编列他的品行事迹写进《孝义传》。乐运秉性正直,未曾讨好别人。担任露门学士。前后多次冒犯劝谏武帝,多被采用。建德二年,任命为万年县丞。乐运抑制打击豪门大族,号称刚强正直。武帝嘉奖他,特许他记名于门籍随时进入宫中,有不利于时政的事,令他无论大小都可以奏报。

武帝曾经到同州巡视,召乐运赶赴同州。乐运到后,武帝对他说:“你说太子是什么样的人?”乐运回答:“是平常人。”当时齐王宇文宪及以下的大臣都在武帝身边,武帝回头对宇文宪等人说:“百官讨好我,都说太子聪颖明智,只有乐运说是平常人,正好证明乐运的忠诚正直啊。”于是又问乐运平常人是什么样子的。乐运回答说:“班固认为齐桓公就是平常人,管仲扶助他就成就了霸业,竖貂辅佐他国家就乱。可以和他做好事,也可以和他做坏事。”武帝说:“我知道了。”于是就精选东宫官员来匡正辅导太子。

等到武帝去世,宣帝继承帝位,葬礼刚刚结束,就下诏因事繁忙,皇帝临时除去丧服。乐运上奏疏说:“三年服丧期,从天子到平民百姓(都应遵循)。先王礼仪,怎么可以改变呢。”奏疏呈上,宣帝不接受。从这以后宣帝不修德政而糊涂凶暴更加厉害。乐运于是带着棺材到朝堂以死相谏,陈述宣帝的八大过失。宣帝大怒,准备杀掉他。内史元严劝谏,(乐运)因而得以免死。第二天,宣帝稍微有点感悟,召见乐运并且对他说:“我昨天夜里思考你所奏的事,你实在是忠臣。”于是赐给他帝王饮食来奖赏他。满朝的公卿,起初见宣帝很愤怒,无不为乐运担心。后来见他受到赏赐,又都祝贺他,认为他是幸免于虎口。

内史郑译经常以私事请求托付,乐运没有答应他,郑译因此记恨他。等到隋文帝为丞相时,郑译担任长史,于是将乐运降职为广州滍阳县令。开皇五年,转任毛州高唐县令。连续历任二县,都有声誉政绩。乐运常常希望能做一名谏官,可以从容不迫地进行劝谏议论,然而他秉性刚直,被人排斥打击,最终未被任用为谏官。于是就发愤抄录夏朝、商朝以来直言谏争的事例,集合成一部书,取书名叫《谏苑》。将书奏上,隋文帝阅读后赞赏他。

(三)古代诗歌鉴赏(16分)

阅读下面两首诗词,完成13~14题。(8分)

采桑子

苏 轼

多情多感仍多病,多景楼中。尊酒相逢,乐事回头一笑空。 停杯且听琵琶语,细撚轻拢。醉脸春融,斜照江天一抹红。

润州甘露寺弹筝

苏 轼

多景楼上弹神曲,欲断哀弦再三促。

江妃出听雾雨愁,白浪翻空动浮玉【注】。

唤取吾家双凤槽,遣作三峡孤猿号。

与君合奏芳春调,啄木飞来霜树杪。

【注】 浮玉:喻指金山。

13.下列对这两首诗词的理解和分析,不正确的两项是( )(4分)

A.《采桑子》开篇从“多景楼”的“多”字获取灵感,连用三个“多”字引出“情”“感”“病”而不赘叙,令人印象深刻。

B.“空”字写出“一笑”之后,“回头”来有眼前的“乐事”便会消失而“空”无所有,只有“多情”“多感”“多病”依然。

C.《采桑子》上阕前二句先言事后言情,后二句先言情后言事,借眼前之景,写心中之情,言事与言情结合,意蕴盎然。

D.《润州甘露寺弹筝》一诗首句写在多景楼上弹奏一首神曲,悲伤的弦音像要断裂一样再三紧促,开篇便奠定了全诗的感情基调。

E.这两首诗词皆出自苏轼之手,均写多景楼中与友人相聚之事,都借用音乐抒情,但抒发的情感却一喜一忧,迥然不同。

CE [C项,应为“前二句先言情后言事,后二句先言事后言情”;E项,“一喜一忧,迥然不同”有误。]

14.有人评论说苏轼《采桑子》中“斜照江天一抹红”一句与白居易《琵琶行》中“唯见江心秋月白”一句有异曲同工之妙。请试作简要分析。(4分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

【答案】 两句都运用了以景结情、情景交融的手法。“斜照江天一抹红”写演奏结束,四下安静下来,只看见夕阳斜照在江面,水天映着残阳的一道红光。“唯见江心秋月白”写演奏结束后,四周静悄悄的,只看见江心倒映着一轮皎洁的秋月。这两句都写了演奏结束后,演奏者和听众还沉浸在音乐的回味中,此刻出现了刹那的宁静,从侧面表现出琵琶声的妙绝入神,曲有尽而韵无穷,言有尽而意无穷,给读者留下了涵咏回味的广阔空间。

阅读下面这首宋词,完成15~16题。(8分)

浪淘沙

邓 剡①

疏雨洗天清。枕簟凉生。井桐一叶做秋声。谁念客身轻似叶,千里飘零? 梦断古台城。月淡潮平。便须携酒访新亭②。不见当时王谢宅,烟草青青。

【注】 ①邓剡:南宋庐陵(今江西吉安)人,追随文天祥抗元。南宋灭亡,与文天祥一道被俘押赴北上,本词为因病羁留建康(今江苏南京)时所作。②新亭:在今南京市南,据史料记载,西晋灭亡后士大夫们经常相邀到此哀叹相慰。

15.下列有关诗歌内容的理解,不正确的两项是( )(4分)

A.本词以“疏雨洗天清”简淡起笔,通过描写秋雨疏落、一洗天地的景象,奠定了全词清新爽朗的情感基调。

B.“枕簟凉生”是写此时已从夏季转入秋季,暑退寒来本是自然节序,但一个“生”字却写出了词人是从枕簟渐生凉意的触感中感知到秋的到来。

C.“井桐一叶做秋声”一句,既是报秋,又勾起了对自己身世的感叹,将景物的萧条与心境的衰颓熔铸一体。

D.“千里飘零”不仅写出了词人被押赴北上时远离故土的凄凉,更表达了独自羁留建康的孤苦与个人命运的不可把握之感。

E.“谁念客身轻似叶”是通过设问、比喻手法写出词人由秋叶轻飘联想到身世飘零,道尽了去国离乡、无人顾念的凄苦。

AE [A项,“清新爽朗的情感基调”错,“疏雨洗天清”虽然写了疏雨过后,天空明净如洗,但由后文“秋声”“飘零”“梦断”等词和注释中给出来的背景来看,本词的感情基调应该是沉郁伤感的。E项,“谁念客身轻似叶”不是设问,应是反问手法。]

16.词的下阕是如何表达词人的思想感情的?请从艺术手法角度,结合诗句简要分析。(4分)

_____________________________________________________________

【答案】 ①借景抒情。词人由“客身”入梦,醒后却发觉梦断古台城,以哀景衬哀情,将哀伤的心境渲染得更加寂寥凄怆。结尾之景抒发了词人对历史兴亡的沉痛感慨以及国破家亡的现实悲叹,故国将逝,其情哀婉,以淡语写深悲,融实事于历史。 ②用典抒情。“新亭”一句通过化用典故来抒写自己的亡国之痛,反衬出自己的孤苦无依;“不见”两句又化用了刘禹锡《乌衣巷》的意绪来慨叹历史变迁的无情及南宋灭亡的悲痛。

三、语言运用(13分)

17.(2018·全国卷Ⅱ)仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。(4分)

诸子争鸣、造纸印刷、筑长城开运河,中国人民具有伟大的创造精神。

材料:

奋斗 团结 梦想

建强国谋复兴 御外侮卫家国 脱贫困奔小康

垦田拓海 开天辟地 守望相助 抗灾治水

逐日奔月 同舟共济

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

【解析】 解答此题的步骤:①分析示例特点。示例是由两个四字短语、一个六字短语和一个表达特定主题的短句组成的。②巧分材料词句。将材料中“垦田拓海”“抗灾治水”“同舟共济”等六个四字短语按照意义两两分组,分别照应“奋斗”“团结”“梦想”这三个中心主题;辨析“建强国谋复兴”“御外侮卫家国”“脱贫困奔小康”这三个六字短语的表意差异,寻找其与“奋斗”“团结”“梦想”这三个中心主题的关联和照应。③仿照示例句式,整理句子。

【答案】 示例:垦田拓海、抗灾治水、脱贫困奔小康,中国人民具有伟大的奋斗精神 。

同舟共济、守望相助、御外侮卫家国,中国人民具有伟大的团结精神 。

开天辟地、逐日奔月、建强国谋复兴,中国人民具有伟大的梦想精神 。

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。(5分)

人生就是选择,而①________________。没有果敢的放弃,就没有辉煌的收获。放弃是一种心灵的觉醒、一种智慧的显现。与其苦苦挣扎,拼得头破血流,不如潇洒地挥手,勇敢地选择放弃。②________________。当你紧握双手,世界就在你手中。放得下才能走得远;③________________。懂得放弃,才能在有限的生命里活得充实、饱满、旺盛。

【解析】 首先要把握语段,注意前后语境的关联。第一空根据“人生”“没有果敢的放弃,就没有辉煌的收获”等信息,可以推出应填写“放弃正是一门选择的艺术,是人生的必修课”;第二空根据“勇敢地选择放弃”这一信息,可以推出应填写“只有学会放弃,才能使自己更宽容、更睿智”;第三空根据“懂得放弃,才能在有限的生命里活得充实、饱满、旺盛”等信息,可以推出应填写“有所放弃,才能有所追求”。

【答案】 ①放弃正是一门选择的艺术,是人生的必修课 ②只有学会放弃,才能使自己更宽容、更睿智 ③有所放弃,才能有所追求。

19.结合漫画内容写一段文字,表达阅读后的感想。要求:①运用比喻、比拟、夸张、对偶中的一种修辞;②不超过50字。(4分)

_____________________________________________________________

【答案】 ①脚踩吹捧的气球,仿佛站在地球之上唯我独尊;头顶测量的横杆,好像身在苍天之下舍我其谁。②被吹捧者的狂妄与吹捧者的无耻是一对孪生兄弟,他们联袂上演着一出出丑恶的人间闹剧。③吹捧的气球总有一天会像肥皂泡一样无情地破灭,不是让吹捧者的无耻吹破,就是让被吹捧者的狂妄踩破。

四、写作(50分)

20.阅读下面的文字,根据要求作文。

在中华民族发展的历史长河中,从古至今有无数英雄人物:岳飞、林则徐、邓世昌、赵一曼、张自忠、黄继光、邓稼先……他们为了祖国,为了正义,不畏艰险,不怕牺牲;他们也不乏儿女情长,有普通人一样的对美好生活的眷恋。中华英雄令人钦敬,是一代又一代华夏儿女的榜样。

请以“假如我与心中的英雄生活一天”为题,写一篇记叙文。

要求:自选一位中华英雄,展开想象,叙述你和他(她)在一起的故事,写出英雄人物的风貌和你的情感。

【写作指导】 题干引导语一共三句话:(1)列举了一系列英雄形象:他们是中华民族发展的历史长河中真实存在的英雄。(2)界定了英雄的内涵:“为了祖国,为了正义”。同时提示了写作的角度,可以写他们“不畏艰险,不怕牺牲”的一面,也可以写儿女情长,更普通人的一面。(3)关键词:钦佩、榜样,引导考生对英雄的情感。明确题目和文体:假如我与心中英雄生活一天,记叙文。

在审题中一定要细读要求:你要选的是一位而不是多位,是中华的而不是外国的,能称得上是英雄的人物;“展开想象”,既要大胆,又要符合生活的真实和英雄的事迹与身份;“叙述你和他(她)在一起的故事”,要给你自己一个合理的身份,故事要有生动的情节和细节,这一点很考验记叙文剪裁叙事描写的功力;“写出英雄人物的风貌和你的情感”,这点是最关键的,描写英雄既要有其形,描写言谈音容笑貌事迹,更要传其神,写出其内在的精神特质。

【参考例文】

假如我与心中的英雄生活一天

清道光年间初冬清晨,新疆果子沟。七天前我们一行人从乌鲁木齐出发,前往伊犁。不料大雪漫天而落,脚下坚冰如铁,车马无法通行。父亲叹一口气,道:“走吧,切莫误了期限!”此时他是朝廷流放伊犁的罪臣!望着沧桑颓老的背影,我不禁愁肠寸断——

四年前,广东虎门,家父林则徐大举销毁鸦片烟,正气凛然,扬我中华傲骨,力挫洋人图谋。百姓们锣鼓喧天尚未停歇,父亲就已接到了朝廷的罪责,被革职贬到镇海,后又被“从重发往伊犁效力赎罪”。虎门销烟,何罪之有?全家老小惊愕万分,却无力回天!我跟大哥陪伴父亲一步一回头地离开中原,已经走了整整四个月。

狂风怒吼,掀起父亲尘迹斑斑的官服,我赶紧上前一步从旁搀扶住他。风物凄凉,人情不在,路越来越难走,大哥心痛得泪流满面,低跪于地上对天祷告:“若父能早日得赦召还,孩儿愿赤脚蹚过此沟!”

中午时分,一处避风山坳,随从们搭篷造饭,父亲用冻得发青的干瘦的手,从怀中取出一封书信,摩挲着,目光刚毅直视远方。一个多月前,我们途经酒泉,惊闻朝廷跟英国人签订了《南京条约》,割地赔款!父亲顿时痛心疾首,长叹国事悲哀。致信朝中正直的军机大臣王鼎,道:“自念一身休咎死生,皆可置之度外,惟中原顿遭蹂躏,如火燎原……侧身回望,寝馈皆不能安。”

大约是前日收到的回信罢,只见父亲起身踱步,迎着干冷的西北风,神色肃穆,气语苍凉:“何日穹庐能解脱,宝刀盼上短辕车。”一个被捆绑悬于壁上的壮士,心急如焚,而无可用力。

下午风力渐减,路亦渐趋平坦,同行的新疆兵士说,照此行程再有五日,便可抵达伊犁。西北荒漠折磨着身心,走一天是黄沙,再走一天还是黄沙;走一天是冰雪,再走一天还是冰雪。父亲年老体弱,路途颠簸,“频搔白发渐衰病,犹剩丹心耐折磨”,他是以心力来抵抗身病啊!禁烟的怒火仍在胸中燃烧,南海的涛声还在耳边回响,万里之外朝野上下还在与英国人做无奈的抗争,父亲却只能面对这大漠的寂寞。兔未死而狗先烹,鸟未尽而弓先藏。

叹息中,只见西天残阳如血。父亲却已在规划着抵达伊犁后,将如何开垦荒地、兴修沟渠水利等等措施。路,还在延伸……

【点评】 立意精准,想象合理,内涵深刻。作者将自己定位为林则徐的儿子,陪伴老父亲远赴新疆流放地。以人子之心,在一天的行程中,生动细致地再现了一位“戴罪”而不忘家国的功臣形象,并用回忆式的叙述插入虎门销烟、《南京条约》等史实,多处引用林则徐之语,内容丰富扎实,情感真挚动人。清晰可见作者对这一英雄人物的熟悉和钦佩之感,切合题目要求。

语言厚实,符合人物身份特征,文采斐然,比喻、反复、引用等多种手法的运用,使得描写细致精彩,情感挥洒自如。一天的环境描写中,暗含“我”和“英雄”心路历程,冰雪、狂风、风力渐小、残阳等具象中,折射出的是“父亲”刚毅不屈的英雄灵魂。人物语言典型,神态鲜明,栩栩如生。结尾处“路,还在延伸……”言有尽,意无穷,引发读者联想。