2018-2019学年化学苏教版必修2同步模块综合测评(解析版)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年化学苏教版必修2同步模块综合测评(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 322.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-09 16:46:05 | ||

图片预览

文档简介

模块综合测评

(教师独具)

(时间90分钟,满分100分)

一、选择题(本题包括16小题,每小题3分,共计48分)

1.从古至今,化学在生产、生活中发挥着重要的作用。下列说法不正确的是( )

A.古代用胆水炼铜的反应类型为置换反应

B.太阳能电池先将光能转化为化学能,再将化学能转化为电能

C.“84”消毒液和洁厕剂不能混合使用,是因为二者会发生反应产生有毒气体

D.由乙烯制备聚乙烯的反应中,原子利用率为100%

B [太阳能电池直接将光能转化为电能。]

2.有机化学与材料、生活和环境密切相关。下列说法正确的是( )

A.利用植物秸秆可以生产香料乙酸乙酯

B.从煤焦油中提取苯和苯的同系物,可采取的方法是萃取

C.用石油裂解产物通过加聚反应直接制备PVC(聚氯乙烯)

D.油脂在氢氧化钠溶液中加热发生皂化反应,最终生成高级脂肪酸和丙三醇

A [A项,植物秸秆的主要成分为纤维素,纤维素葡萄糖乙醇乙酸―→乙酸乙酯,故正确;B项,从煤焦油中提取苯和苯的同系物,应采用分馏法,故错误;C项,石油裂解产物中不含氯乙烯,不能直接制备PVC,故错误;D项,油脂在NaOH溶液中加热,生成高级脂肪酸钠和丙三醇,故错误。]

3.下列有关说法正确的是( )

A.C5H12有4种同分异构体(不考虑立体异构)

B.油脂发生的水解反应又称皂化反应

C.糖类、油脂、蛋白质完全燃烧的产物都是水和二氧化碳

D.石油的裂化、裂解以及煤的气化、液化和干馏都是化学变化

D [C5H12有3种同分异构体,A错误。油脂在碱性溶液中的水解反应叫皂化反应,B错误。蛋白质中含有氮元素等,完全燃烧的产物中含有氮的单质或化合物,C错误。石油的裂化、裂解以及煤的气化、液化和干馏都是化学变化,D正确。]

4.“绿色化学”对化学反应提出了“原子经济性”的新概念及要求。理想的原子经济性是原料分子中的原子全部转化为所需要的产物, 不产生副产物,实现零排放。下列反应过程符合这一要求的是( )

A.甲烷→一氯甲烷

B.氯乙烯→聚氯乙烯

C.乙醇→乙醛

D.对苯二甲酸,乙二醇→聚酯纤维

B [由“原子经济性”的概念可知,原料分子中的原子全部转变成所需产物,不产生副产物的反应即达到了原子经济性。A.甲烷发生取代反应除生成一氯甲烷外,还有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和HCl生成,不符;B.加聚反应的生成物只有一种,符合;C.由乙醇发生催化氧化反应除生成乙醛外,还有水生成,不符;D.对苯二甲酸与乙二醇反应除生成聚酯纤维外,还有副产物生成,不符。]

5.下列有关环境保护与绿色化学的叙述不正确的是( )

A.形成酸雨的主要物质是硫的氧化物和氮的氧化物

B.大气污染物主要来自化石燃料燃烧和工业生产过程中产生的废气

C.绿色化学的核心就是对被污染的环境进行治理

D.水华、赤潮等水体污染主要是由含氮、磷的生活污水任意排放造成的

C [绿色化学的核心是利用化学原理从源头上消除污染,不是对被污染的环境进行治理,故C错误。]

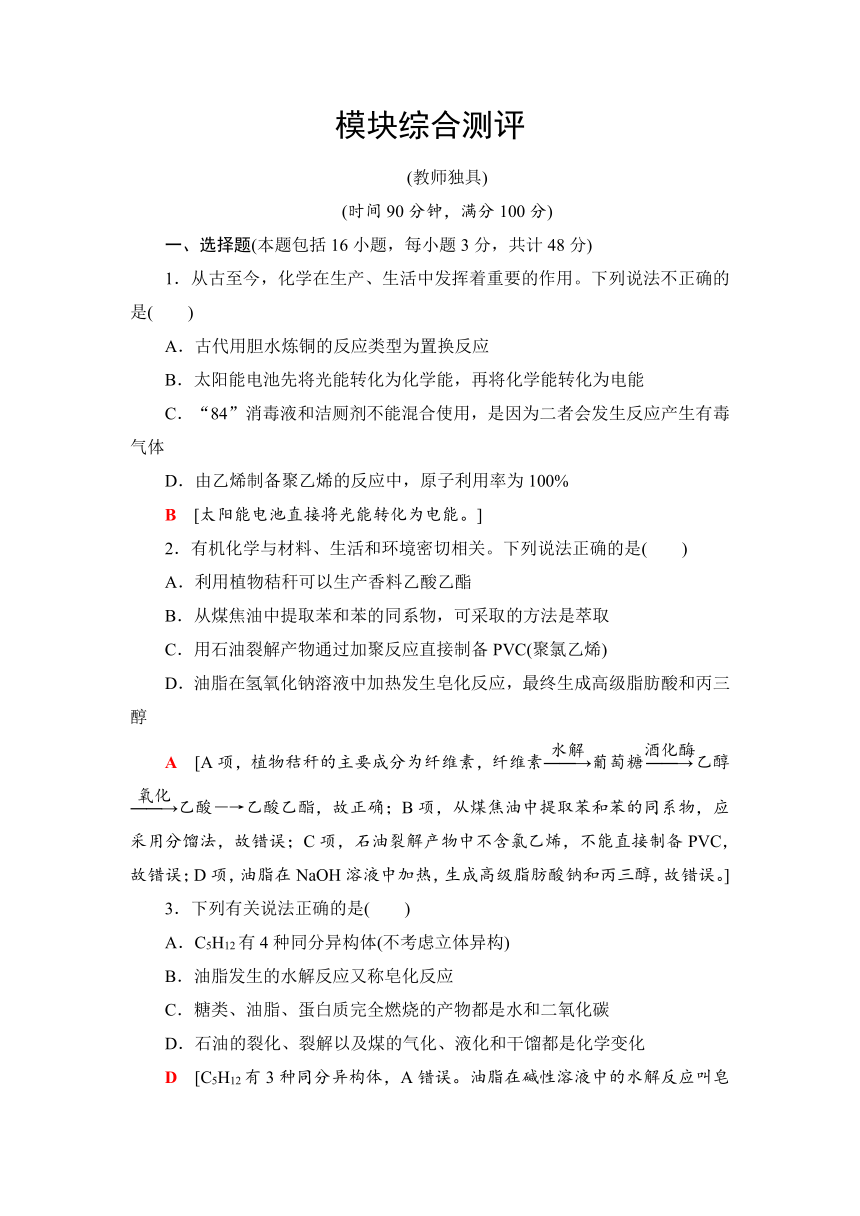

6.如图是元素周期表的轮廓图,通常用于制造农药的元素所在的区域是( )

D [非金属元素Cl、S、P等可用于制备农药,且非金属元素在周期表的右上角,则用于制农药的元素位于D区域。]

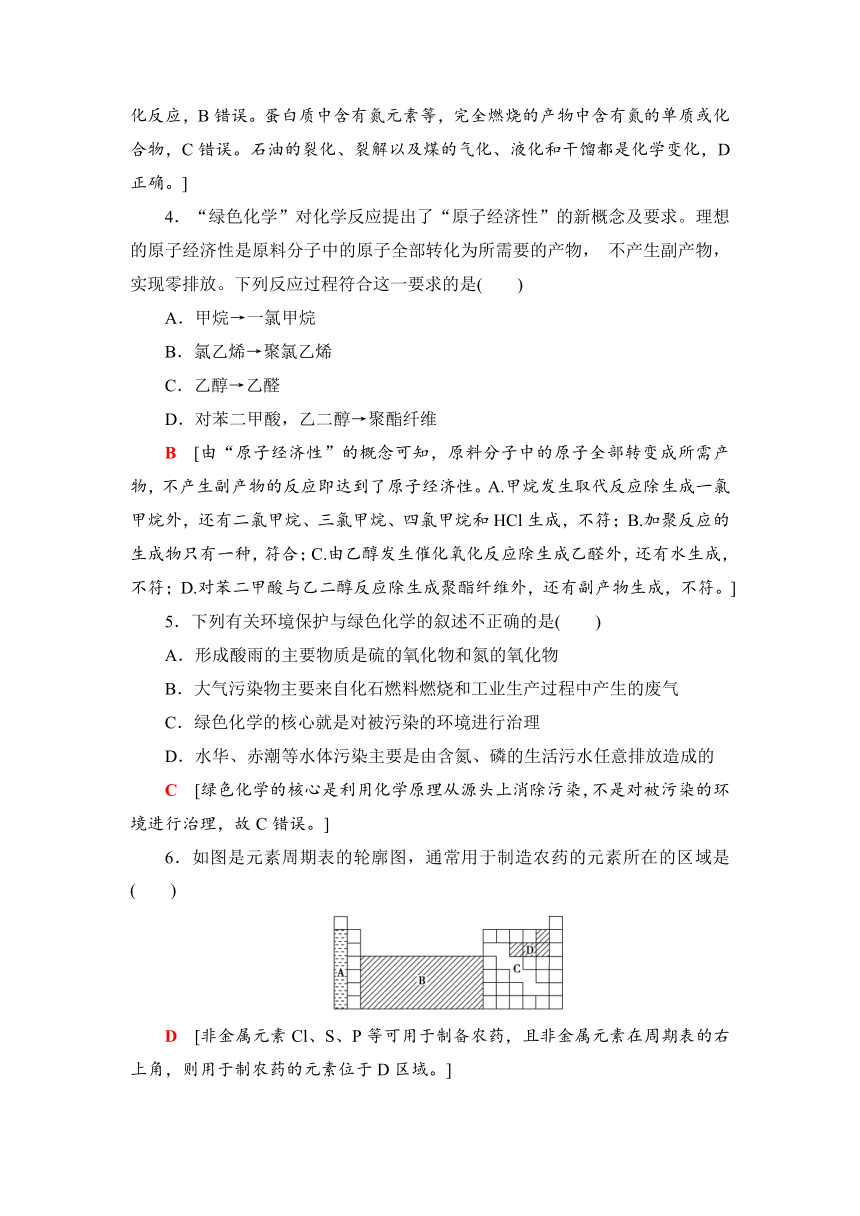

7.a、b、c、d、e五种短周期元素的原子半径与原子序数的关系如下图,下列说法错误的是( )

A.a、e两种元素的气态氢化物的沸点相比,前者较高

B.c、e两种元素的离子半径相比,前者较小

C.由a与d两种元素组成的化合物不能与任何酸反应,但能与强碱反应

D.c的氧化物能溶于b的氢氧化物的水溶液和e的氢化物的水溶液

C [根据原子半径与原子序数的关系可知,a为O,b为Na,c为Al,d为Si,e为Cl。沸点:H2O>HCl,A项正确;离子半径:Cl->Al3+,B项正确;SiO2能与HF反应,C项错误;Al2O3是两性氧化物,既可以和NaOH溶液反应,又能与盐酸反应,D项正确。]

8.X、Y、Z、M、W为原子序数依次增大的5种短周期元素。X的质子总数与电子层数相同,Y是农作物生长必需的三大营养元素之一,W的单质可用于自来水消毒,Z与M同主族且二者可形成常见气体甲,X、Y、Z三种元素可形成化合物乙。下列说法不正确的是( )

A.气体甲可以与Z的某种氢化物反应生成强酸

B.化合物乙中可能含有离子键

C.单质沸点:W>M

D.X分别与Y、Z、M形成的简单化合物中,X与Z形成的化合物稳定性最高

C [由题意可推出X、Y、Z、M、W分别为H、N、O、S、Cl。气体甲为SO2,化合物乙可能为HNO3、HNO2、NH4NO3、NH4NO2等。SO2可与H2O2反应生成硫酸,A项正确;NH4NO3、NH4NO2中均含有离子键,B项正确;单质沸点:S>Cl2,C项错误;氧的非金属性比氮、硫强,故H2O的稳定性最高,D项正确。]

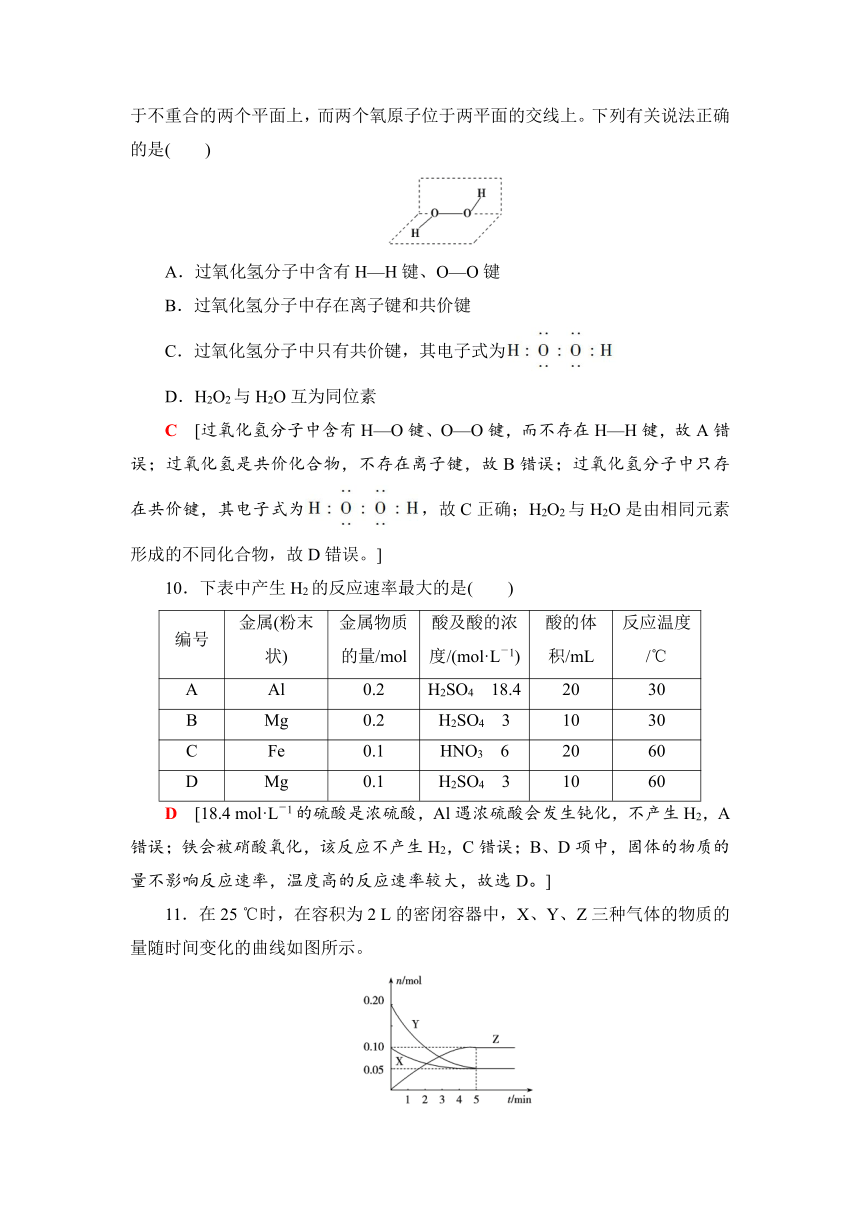

9.过氧化氢(H2O2)被称为绿色氧化剂,其分子结构如图所示。两个氢原子位于不重合的两个平面上,而两个氧原子位于两平面的交线上。下列有关说法正确的是( )

A.过氧化氢分子中含有H—H键、O—O键

B.过氧化氢分子中存在离子键和共价键

C.过氧化氢分子中只有共价键,其电子式为

D.H2O2与H2O互为同位素

C [过氧化氢分子中含有H—O键、O—O键,而不存在H—H键,故A错误;过氧化氢是共价化合物,不存在离子键,故B错误;过氧化氢分子中只存在共价键,其电子式为,故C正确;H2O2与H2O是由相同元素形成的不同化合物,故D错误。]

10.下表中产生H2的反应速率最大的是( )

编号

金属(粉末状)

金属物质的量/mol

酸及酸的浓度/(mol·L-1)

酸的体积/mL

反应温度/℃

A

Al

0.2

H2SO4 18.4

20

30

B

Mg

0.2

H2SO4 3

10

30

C

Fe

0.1

HNO3 6

20

60

D

Mg

0.1

H2SO4 3

10

60

D [18.4 mol·L-1的硫酸是浓硫酸,Al遇浓硫酸会发生钝化,不产生H2,A错误;铁会被硝酸氧化,该反应不产生H2,C错误;B、D项中,固体的物质的量不影响反应速率,温度高的反应速率较大,故选D。]

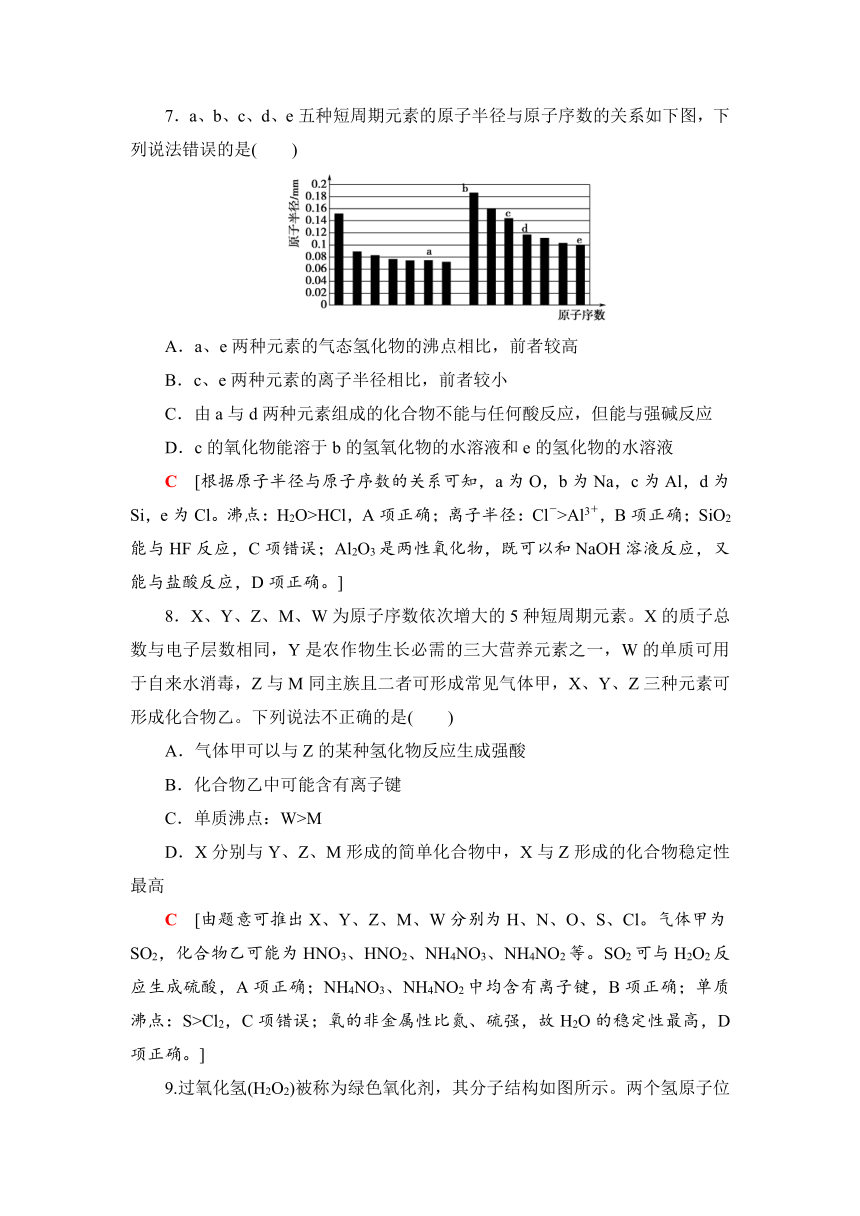

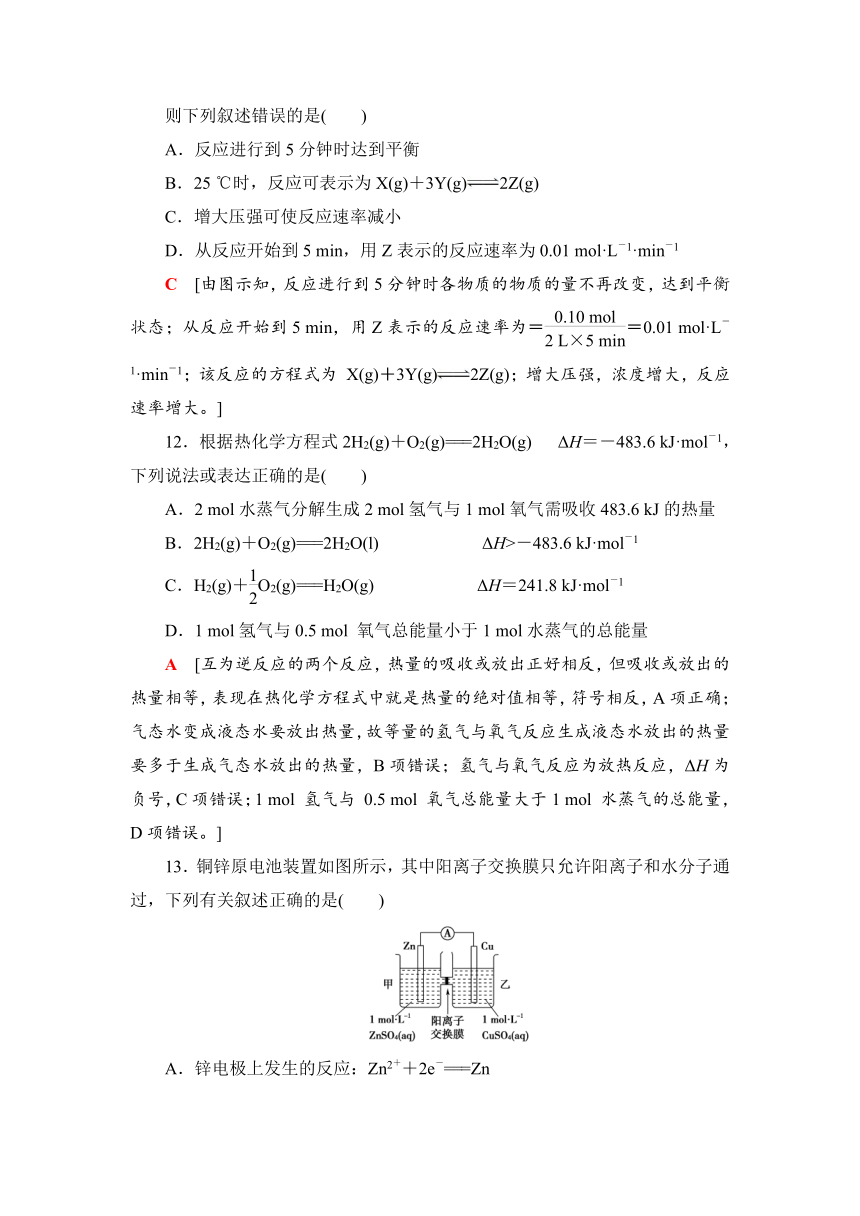

11.在25 ℃时,在容积为2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示。

则下列叙述错误的是( )

A.反应进行到5分钟时达到平衡

B.25 ℃时,反应可表示为X(g)+3Y(g)2Z(g)

C.增大压强可使反应速率减小

D.从反应开始到5 min,用Z表示的反应速率为0.01 mol·L-1·min-1

C [由图示知,反应进行到5分钟时各物质的物质的量不再改变,达到平衡状态;从反应开始到5 min,用Z表示的反应速率为==0.01 mol·L-1·min-1;该反应的方程式为 X(g)+3Y(g)2Z(g);增大压强,浓度增大,反应速率增大。]

12.根据热化学方程式2H2(g)+O2(g)===2H2O(g) ΔH=-483.6 kJ·mol-1,下列说法或表达正确的是( )

A.2 mol水蒸气分解生成2 mol氢气与1 mol氧气需吸收483.6 kJ的热量

B.2H2(g)+O2(g)===2H2O(l) ΔH>-483.6 kJ·mol-1

C.H2(g)+O2(g)===H2O(g) ΔH=241.8 kJ·mol-1

D.1 mol氢气与0.5 mol 氧气总能量小于1 mol水蒸气的总能量

A [互为逆反应的两个反应,热量的吸收或放出正好相反,但吸收或放出的热量相等,表现在热化学方程式中就是热量的绝对值相等,符号相反,A项正确;气态水变成液态水要放出热量,故等量的氢气与氧气反应生成液态水放出的热量要多于生成气态水放出的热量,B项错误;氢气与氧气反应为放热反应,ΔH为负号,C项错误;1 mol 氢气与 0.5 mol 氧气总能量大于1 mol 水蒸气的总能量,D项错误。]

13.铜锌原电池装置如图所示,其中阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,下列有关叙述正确的是( )

A.锌电极上发生的反应:Zn2++2e-===Zn

B.电池工作一段时间后,甲池的c(SO)减小

C.电流由锌电极经电流表流向铜电极

D.电池工作一段时间后,乙池溶液的总质量增加

D [由图像可知,该原电池反应式为Zn+Cu2+===Zn2++Cu,Zn为负极,发生氧化反应,电极反应式为Zn-2e-===Zn2+,故A错误;阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,两池中c(SO)不变,故B错误;电流从铜电极经过导线流向锌电极,故C错误;随反应的进行,甲池中的Zn2+通过阳离子交换膜进入乙池,以保持溶液呈电中性,进入乙池的Zn2+与放电的Cu2+的物质的量相等,而Zn的摩尔质量大于Cu,故乙池溶液总质量增加,故D正确。]

14.下列关于有机化合物的说法正确的是( )

A.C3H6Cl2有3种同分异构体

B.乙烯和苯均能使酸性KMnO4溶液褪色

C.甲烷、苯、乙酸乙酯都可以发生取代反应

D.乙酸分子中最多有7个原子共平面

C [C3H6Cl2的同分异构体有:1,1-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷,共4种,选项A错误;苯不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项B错误;甲烷、苯的卤代反应,乙酸乙酯的水解反应均属取代反应,选项C正确;乙酸分子中最多有6个原子共平面,选项D错误。]

15.某有机物的结构简式如图所示,这种有机物不可能具有的性质是( )

①可以与氢气发生加成反应 ②能使酸性KMnO4溶液褪色 ③能跟NaOH溶液反应 ④能发生酯化反应

⑤能发生加聚反应 ⑥能发生水解反应

A.①④ B.只有⑥ C.只有⑤ D.④⑥

B [该有机物中含有苯环和碳碳双键,可与氢气发生加成反应,故①正确;该有机物中含有—OH和碳碳双键,能被酸性KMnO4溶液氧化,而使酸性KMnO4溶液褪色,故②正确;该有机物中含有羧基,可以和氢氧化钠反应,故③正确;该有机物中含有羟基和羧基,可以发生酯化反应,故④正确;该有机物中含有碳碳双键,可以发生加聚反应,故⑤正确;该有机物中没有可以水解的官能团,不能发生水解反应,故⑥错误。]

16.下列有关实验原理、装置、操作或结论的描述,错误的是( )

A.图1所示装置可实现甲烷与氯气在光照条件下的取代反应

B.图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5的混合液

C.图3所示装置可用锌粒与稀硫酸反应制备氢气

D.图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性

B [氯气与甲烷在光照条件下可发生取代反应,A正确;CH3CH2OH和CH3COOC2H5互溶,不能采用分液的方法分离,B错误;浓硫酸使蔗糖变黑说明浓硫酸具有脱水性,产生使品红溶液褪色的SO2气体说明浓硫酸具有强氧化性,同时也证明了SO2的漂白性,SO2使高锰酸钾酸性溶液褪色说明SO2具有还原性,D正确。]

(备选)

Q、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期元素,X的焰色反应呈黄色。Q元素的原子最外层电子数是其内层电子数的2倍。W、Z最外层电子数相同,Z的核电荷数是W的2倍。元素Y的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一,下列说法正确的是( )

A.原子半径的大小顺序:rY>rX>rQ>rW

B.X、Y的最高价氧化物的水化物之间不能发生反应

C.Z元素的氢化物稳定性大于W元素的氢化物稳定性

D.元素Q和Z能形成QZ2型的共价化合物

D [根据题干信息可知X为钠元素,Q为碳元素,W为氧元素,Z为硫元素,Y为铝元素。根据微粒半径的比较方法得rX>rY>rQ>rW,A项错误;X、Y的最高价氧化物的水化物分别是氢氧化钠和氢氧化铝,两者能发生反应,B项错误;O的非金属性强于S,则W元素的氢化物稳定性大于Z元素的氢化物稳定性,C项错误;Q和Z能形成共价化合物CS2,D项正确。]

二、非选择题(本题包括6小题,共52分)

17.(7分)(1)请把下列几组物质进行归类。

A.金刚石与足球烯

B.D与T

①互为同位素的是________(填字母,下同);

②互为同素异形体的是________;

③互为同分异构体的是________;

④属于同一种物质的是________。

(2)写出下列工业生产过程所涉及的主要反应的化学方程式。

①用铝热法炼铁:___________________________________。

②用电解法炼铝:______________________________________。

③生产聚乙烯塑料:______________________________________。

【解析】 (1)根据同位素、同分异构体、同素异形体的概念作答。

【答案】 (1)①B ②A ③D ④C

(2)①2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe

②2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑

③nCH2===CH2CH2—CH2

18.(7分)反应Fe+H2SO4===FeSO4+H2↑的能量变化如图所示:

(1)该反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。

(2)若要使该反应的反应速率加快,下列措施可行的是________(填字母)。

A.将铁片改为铁粉

B.将稀硫酸改为98%的硫酸

C.升高温度

(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜为________(填“正”或“负”)极。铜片上的现象为___________________,

该极上发生的电极反应为____________________________,

外电路中电子由________极(填“正”或“负”,下同)向________极移动。

【解析】 (1)据能量变化图像可知该反应是放热反应。

(2)增大固体反应物的表面积或升高温度,反应速率加快;适当增大反应物浓度,反应速率也增大,但98%的硫酸在常温下能使铁钝化。

(3)该反应中铁是还原剂,作负极,比铁活泼性弱的铜应作正极;铜片上,氢离子得到电子,电极反应是2H++2e-===H2↑;外电路中电子由负极流向正极。

【答案】 (1)放热 (2)AC

(3)正 产生无色气泡 2H++2e-===H2↑ 负 正

19.(8分)士兵在野外加热食物时通常采用“无焰食物加热器”,其主要化学成分为镁粉、铁粉、氯化钠粉末。使用时加入水与其中的镁反应放出热量。下面是在室温下对本产品的两个探究实验。

实验1:向加有等量水的三个相同隔热容器中分别加入下列各组物质,结果见图1。

①1.0 mol镁条、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末;

②将1.0 mol镁条剪成100份、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末;

③1.0 mol镁粉、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末。

实验2:向加有100 mL水的多个相同的隔热容器中分别加入由0.10 mol镁粉、0.50 mol铁粉及不同量的氯化钠粉末组成的混合物,不断搅拌,第15 min 时记录温度升高的幅度,结果见图2。

请回答下列问题:

(1)实验1证实了该反应的反应速率与________有关。

(2)实验2中当NaCl的用量大于0.125 mol时,实验就无需再做的原因是________(填选项字母)。

A.加入更多的NaCl不再增加反应速率

B.加入NaCl反而会降低反应速率

C.已达到沸点不再有温度变化

D.需要加入更多的铁粉来提高温度

(3)如果在实验2中加入0.060 mol的NaCl,则第15 min 时混合物的温度最接近于________(填字母)。

A.34 ℃ B.42 ℃ C.50 ℃ D.62 ℃

(4)加入铁粉和NaCl能使反应速率加快的原因是

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 (1)实验1中三组物质唯一不同的地方就是镁的状态,故实验1是研究固体的表面积与速率的关系。(2)由图2可知,NaCl用量达到0.125 mol时,溶液已经达到沸腾状态,当NaCl的用量再增加时,温度不再发生变化,所以无需再做。(3)由图2可见,当加入0.060 mol NaCl 时,第15 min记录的温度升高值在42 ℃左右。(4)镁粉、铁粉与NaCl水溶液共同构成了原电池,促进了Mg的反应,加快了反应的速率。

【答案】 (1)镁的表面积 (2)C (3)B (4)镁粉、铁粉与NaCl的水溶液构成了原电池,加快了反应速率

20.(10分)有四种短周期元素,它们的结构、性质等信息如表所述:

元素

结构、性质等信息

X

构成有机物的核心元素,该元素的一种氧化物和气态氢化物都是典型的温室气体

Y

短周期中(除稀有气体外)原子半径最大的元素,该单质与冷水剧烈反应

Z

与Y同周期,其最高价氧化物的水化物呈两性

M

海水中除氢、氧元素外含量最多的元素,其单质或化合物也是自来水生产过程中常用的消毒剂和杀菌剂

请根据表中信息填写:

(1)X元素在周期表中的位置________;其相对分子质量最小的气态氢化物常用作________。

(2)工业上制取Y单质常用的方法是(用化学方程式表示)___________________________________________________________。

(3)Y离子半径比Z离子的半径________(填“大”或“小”)。

(4)Z的单质和氧化铁反应可用于野外焊接钢轨,该反应属于________(填“吸热”或“放热”)反应,写出反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(5)举出实例说明M的非金属性比X强:

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 构成有机物的核心元素为C元素,短周期中原子半径最大的是Na元素,与钠同周期且最高价氧化物的水化物呈两性的是Al元素,自来水生产过程中常用的消毒剂和杀菌剂是Cl2。(1)碳的氢化物中相对分子质量最小的是甲烷,甲烷常用作燃料。(2)金属钠是活泼金属,常用电解法冶炼。(3)Na+和Al3+具有相同的电子数,但核电荷数Al>Na,故离子半径Na+>Al3+。(4)铝与氧化铁在高温下发生铝热反应,生成铁单质,用于焊接钢轨。(5)比较元素非金属性强弱的依据有:比较单质与氢气化合的难易程度,生成氢化物的稳定性,最高价含氧酸的酸性等。

【答案】 (1)第2周期ⅣA族 燃料

(2)2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑

(3)大

(4)放热 2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe

(5)稳定性:HCl>CH4或酸性:HClO4>H2CO3(两者答其中一个即可,其他合理答案也可)

21.(10分)如表是A、B、C、D、E五种有机物的有关信息:

A

①能使溴的四氯化碳溶液褪色

②比例模型为

③能与水在一定条件下反应生成C

B

①由C、H两种元素组成

②球棍模型为

C

①由C、H、O三种元素组成

②能与Na反应

③与E反应生成相对分子质量为88的酯

D

①相对分子质量比C少2

②能由C催化氧化得到

E

①由C、H、O三种元素组成

②其水溶液能使紫色石蕊溶液变红

③可由C发生氧化反应得到

回答下列问题:

(1)A~E中,属于烃的是________(填字母)。

(2)A能使溴的四氯化碳溶液褪色,发生反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(3)C催化氧化生成D的化学方程式为

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(4)有机物B具有的性质是________(填序号)。

①无色无味的溶液;②有毒;③不溶于水;④密度比水大;⑤能使酸性KMnO4溶液和溴水褪色

(5)写出B与溴在催化剂作用下发生反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(6)写出E与C反应生成相对分子质量为88的酯的化学方程式为

___________________________________________________________。

【解析】 由A的比例模型及其性质可知,A为乙烯;由B的球棍模型可知,B为苯;根据E的性质可知,E为酸,结合C的性质可知,C为醇,E由C氧化得到且两者形成相对分子质量为88的酯,故C为乙醇,E为乙酸,D为乙醛。

(1)在这五种物质中,乙烯和苯属于烃。(2)乙烯与溴发生加成反应而使溴的四氯化碳溶液褪色。(3)乙醇在铜作催化剂时被氧气氧化为乙醛。(4)苯是一种无色有特殊气味的有毒液体,难溶于水,密度比水的小,苯分子中碳原子之间的键的特殊性决定了苯很难被酸性高锰酸钾溶液氧化,也难与溴发生加成反应。(5)苯与溴在FeBr3的作用下发生取代反应生成溴苯。(6)相对分子质量为88的酯是乙酸乙酯,是由乙酸和乙醇在浓硫酸作用下生成的。

【答案】 (1)AB

(2)CH2===CH2+Br2―→BrCH2CH2Br

(3)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

(4)②③

22.(10分)在2 L密闭容器内,800 ℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:

时间/(s)

0

1

2

3

4

5

n(NO)/(mol)

0.20

0.10

0.08

0.07

0.07

0.07

(1)达到平衡的时间是________,理由是

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(2)如图中表示NO2的浓度变化的曲线是________。用O2表示从0~2 s内该反应的平均速率v=________。

(3)能说明该反应已达到平衡状态的是________。

a.v(NO2)=2v(O2)

b.容器内各物质的浓度保持不变

c.v逆(NO)=2v正(O2)

d.达到化学平衡时,NO将完全转化为NO2

(4)能增大该反应的反应速率的是________。

a.及时分离出NO2气体

b.适当升高温度

c.增大O2的浓度

d.选择高效催化剂

【解析】 (1)达到平衡时,各组分的浓度保持不变,由表中数据可以看出,3 s以后NO的物质的量已经不再改变,故达到平衡。(2)由表格数据可知,NO逐渐减少,故NO2应逐渐增加,达到平衡时NO2的物质的量为0.13 mol,表的纵坐标为物质的量浓度,故b为NO2浓度变化曲线;在0~2 s内v(NO)= mol·(L·s)-1=0.03 mol·(L·s)-1,根据化学方程式可知v(O2)=v(NO)=0.015 mol·(L·s)-1。(3)反应达到平衡时,正逆反应速率相等,各组分浓度保持不变,a中未标明代表正反应还是逆反应,不能说明达到平衡;d中反应达到平衡时,NO不可能完全转化为NO2。(4)分离出NO2气体,降低生成物的浓度,能降低反应速率;升高温度,反应速率加快;增大氧气浓度,反应速率加快,催化剂的加入能加快反应速率。

【答案】 (1)3 s 3 s以后NO的浓度(或物质的量)不再发生改变 (2)b 0.015 mol/(L·s) (3)bc (4)bcd

(教师独具)

(时间90分钟,满分100分)

一、选择题(本题包括16小题,每小题3分,共计48分)

1.从古至今,化学在生产、生活中发挥着重要的作用。下列说法不正确的是( )

A.古代用胆水炼铜的反应类型为置换反应

B.太阳能电池先将光能转化为化学能,再将化学能转化为电能

C.“84”消毒液和洁厕剂不能混合使用,是因为二者会发生反应产生有毒气体

D.由乙烯制备聚乙烯的反应中,原子利用率为100%

B [太阳能电池直接将光能转化为电能。]

2.有机化学与材料、生活和环境密切相关。下列说法正确的是( )

A.利用植物秸秆可以生产香料乙酸乙酯

B.从煤焦油中提取苯和苯的同系物,可采取的方法是萃取

C.用石油裂解产物通过加聚反应直接制备PVC(聚氯乙烯)

D.油脂在氢氧化钠溶液中加热发生皂化反应,最终生成高级脂肪酸和丙三醇

A [A项,植物秸秆的主要成分为纤维素,纤维素葡萄糖乙醇乙酸―→乙酸乙酯,故正确;B项,从煤焦油中提取苯和苯的同系物,应采用分馏法,故错误;C项,石油裂解产物中不含氯乙烯,不能直接制备PVC,故错误;D项,油脂在NaOH溶液中加热,生成高级脂肪酸钠和丙三醇,故错误。]

3.下列有关说法正确的是( )

A.C5H12有4种同分异构体(不考虑立体异构)

B.油脂发生的水解反应又称皂化反应

C.糖类、油脂、蛋白质完全燃烧的产物都是水和二氧化碳

D.石油的裂化、裂解以及煤的气化、液化和干馏都是化学变化

D [C5H12有3种同分异构体,A错误。油脂在碱性溶液中的水解反应叫皂化反应,B错误。蛋白质中含有氮元素等,完全燃烧的产物中含有氮的单质或化合物,C错误。石油的裂化、裂解以及煤的气化、液化和干馏都是化学变化,D正确。]

4.“绿色化学”对化学反应提出了“原子经济性”的新概念及要求。理想的原子经济性是原料分子中的原子全部转化为所需要的产物, 不产生副产物,实现零排放。下列反应过程符合这一要求的是( )

A.甲烷→一氯甲烷

B.氯乙烯→聚氯乙烯

C.乙醇→乙醛

D.对苯二甲酸,乙二醇→聚酯纤维

B [由“原子经济性”的概念可知,原料分子中的原子全部转变成所需产物,不产生副产物的反应即达到了原子经济性。A.甲烷发生取代反应除生成一氯甲烷外,还有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和HCl生成,不符;B.加聚反应的生成物只有一种,符合;C.由乙醇发生催化氧化反应除生成乙醛外,还有水生成,不符;D.对苯二甲酸与乙二醇反应除生成聚酯纤维外,还有副产物生成,不符。]

5.下列有关环境保护与绿色化学的叙述不正确的是( )

A.形成酸雨的主要物质是硫的氧化物和氮的氧化物

B.大气污染物主要来自化石燃料燃烧和工业生产过程中产生的废气

C.绿色化学的核心就是对被污染的环境进行治理

D.水华、赤潮等水体污染主要是由含氮、磷的生活污水任意排放造成的

C [绿色化学的核心是利用化学原理从源头上消除污染,不是对被污染的环境进行治理,故C错误。]

6.如图是元素周期表的轮廓图,通常用于制造农药的元素所在的区域是( )

D [非金属元素Cl、S、P等可用于制备农药,且非金属元素在周期表的右上角,则用于制农药的元素位于D区域。]

7.a、b、c、d、e五种短周期元素的原子半径与原子序数的关系如下图,下列说法错误的是( )

A.a、e两种元素的气态氢化物的沸点相比,前者较高

B.c、e两种元素的离子半径相比,前者较小

C.由a与d两种元素组成的化合物不能与任何酸反应,但能与强碱反应

D.c的氧化物能溶于b的氢氧化物的水溶液和e的氢化物的水溶液

C [根据原子半径与原子序数的关系可知,a为O,b为Na,c为Al,d为Si,e为Cl。沸点:H2O>HCl,A项正确;离子半径:Cl->Al3+,B项正确;SiO2能与HF反应,C项错误;Al2O3是两性氧化物,既可以和NaOH溶液反应,又能与盐酸反应,D项正确。]

8.X、Y、Z、M、W为原子序数依次增大的5种短周期元素。X的质子总数与电子层数相同,Y是农作物生长必需的三大营养元素之一,W的单质可用于自来水消毒,Z与M同主族且二者可形成常见气体甲,X、Y、Z三种元素可形成化合物乙。下列说法不正确的是( )

A.气体甲可以与Z的某种氢化物反应生成强酸

B.化合物乙中可能含有离子键

C.单质沸点:W>M

D.X分别与Y、Z、M形成的简单化合物中,X与Z形成的化合物稳定性最高

C [由题意可推出X、Y、Z、M、W分别为H、N、O、S、Cl。气体甲为SO2,化合物乙可能为HNO3、HNO2、NH4NO3、NH4NO2等。SO2可与H2O2反应生成硫酸,A项正确;NH4NO3、NH4NO2中均含有离子键,B项正确;单质沸点:S>Cl2,C项错误;氧的非金属性比氮、硫强,故H2O的稳定性最高,D项正确。]

9.过氧化氢(H2O2)被称为绿色氧化剂,其分子结构如图所示。两个氢原子位于不重合的两个平面上,而两个氧原子位于两平面的交线上。下列有关说法正确的是( )

A.过氧化氢分子中含有H—H键、O—O键

B.过氧化氢分子中存在离子键和共价键

C.过氧化氢分子中只有共价键,其电子式为

D.H2O2与H2O互为同位素

C [过氧化氢分子中含有H—O键、O—O键,而不存在H—H键,故A错误;过氧化氢是共价化合物,不存在离子键,故B错误;过氧化氢分子中只存在共价键,其电子式为,故C正确;H2O2与H2O是由相同元素形成的不同化合物,故D错误。]

10.下表中产生H2的反应速率最大的是( )

编号

金属(粉末状)

金属物质的量/mol

酸及酸的浓度/(mol·L-1)

酸的体积/mL

反应温度/℃

A

Al

0.2

H2SO4 18.4

20

30

B

Mg

0.2

H2SO4 3

10

30

C

Fe

0.1

HNO3 6

20

60

D

Mg

0.1

H2SO4 3

10

60

D [18.4 mol·L-1的硫酸是浓硫酸,Al遇浓硫酸会发生钝化,不产生H2,A错误;铁会被硝酸氧化,该反应不产生H2,C错误;B、D项中,固体的物质的量不影响反应速率,温度高的反应速率较大,故选D。]

11.在25 ℃时,在容积为2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示。

则下列叙述错误的是( )

A.反应进行到5分钟时达到平衡

B.25 ℃时,反应可表示为X(g)+3Y(g)2Z(g)

C.增大压强可使反应速率减小

D.从反应开始到5 min,用Z表示的反应速率为0.01 mol·L-1·min-1

C [由图示知,反应进行到5分钟时各物质的物质的量不再改变,达到平衡状态;从反应开始到5 min,用Z表示的反应速率为==0.01 mol·L-1·min-1;该反应的方程式为 X(g)+3Y(g)2Z(g);增大压强,浓度增大,反应速率增大。]

12.根据热化学方程式2H2(g)+O2(g)===2H2O(g) ΔH=-483.6 kJ·mol-1,下列说法或表达正确的是( )

A.2 mol水蒸气分解生成2 mol氢气与1 mol氧气需吸收483.6 kJ的热量

B.2H2(g)+O2(g)===2H2O(l) ΔH>-483.6 kJ·mol-1

C.H2(g)+O2(g)===H2O(g) ΔH=241.8 kJ·mol-1

D.1 mol氢气与0.5 mol 氧气总能量小于1 mol水蒸气的总能量

A [互为逆反应的两个反应,热量的吸收或放出正好相反,但吸收或放出的热量相等,表现在热化学方程式中就是热量的绝对值相等,符号相反,A项正确;气态水变成液态水要放出热量,故等量的氢气与氧气反应生成液态水放出的热量要多于生成气态水放出的热量,B项错误;氢气与氧气反应为放热反应,ΔH为负号,C项错误;1 mol 氢气与 0.5 mol 氧气总能量大于1 mol 水蒸气的总能量,D项错误。]

13.铜锌原电池装置如图所示,其中阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,下列有关叙述正确的是( )

A.锌电极上发生的反应:Zn2++2e-===Zn

B.电池工作一段时间后,甲池的c(SO)减小

C.电流由锌电极经电流表流向铜电极

D.电池工作一段时间后,乙池溶液的总质量增加

D [由图像可知,该原电池反应式为Zn+Cu2+===Zn2++Cu,Zn为负极,发生氧化反应,电极反应式为Zn-2e-===Zn2+,故A错误;阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,两池中c(SO)不变,故B错误;电流从铜电极经过导线流向锌电极,故C错误;随反应的进行,甲池中的Zn2+通过阳离子交换膜进入乙池,以保持溶液呈电中性,进入乙池的Zn2+与放电的Cu2+的物质的量相等,而Zn的摩尔质量大于Cu,故乙池溶液总质量增加,故D正确。]

14.下列关于有机化合物的说法正确的是( )

A.C3H6Cl2有3种同分异构体

B.乙烯和苯均能使酸性KMnO4溶液褪色

C.甲烷、苯、乙酸乙酯都可以发生取代反应

D.乙酸分子中最多有7个原子共平面

C [C3H6Cl2的同分异构体有:1,1-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷,共4种,选项A错误;苯不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项B错误;甲烷、苯的卤代反应,乙酸乙酯的水解反应均属取代反应,选项C正确;乙酸分子中最多有6个原子共平面,选项D错误。]

15.某有机物的结构简式如图所示,这种有机物不可能具有的性质是( )

①可以与氢气发生加成反应 ②能使酸性KMnO4溶液褪色 ③能跟NaOH溶液反应 ④能发生酯化反应

⑤能发生加聚反应 ⑥能发生水解反应

A.①④ B.只有⑥ C.只有⑤ D.④⑥

B [该有机物中含有苯环和碳碳双键,可与氢气发生加成反应,故①正确;该有机物中含有—OH和碳碳双键,能被酸性KMnO4溶液氧化,而使酸性KMnO4溶液褪色,故②正确;该有机物中含有羧基,可以和氢氧化钠反应,故③正确;该有机物中含有羟基和羧基,可以发生酯化反应,故④正确;该有机物中含有碳碳双键,可以发生加聚反应,故⑤正确;该有机物中没有可以水解的官能团,不能发生水解反应,故⑥错误。]

16.下列有关实验原理、装置、操作或结论的描述,错误的是( )

A.图1所示装置可实现甲烷与氯气在光照条件下的取代反应

B.图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5的混合液

C.图3所示装置可用锌粒与稀硫酸反应制备氢气

D.图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性

B [氯气与甲烷在光照条件下可发生取代反应,A正确;CH3CH2OH和CH3COOC2H5互溶,不能采用分液的方法分离,B错误;浓硫酸使蔗糖变黑说明浓硫酸具有脱水性,产生使品红溶液褪色的SO2气体说明浓硫酸具有强氧化性,同时也证明了SO2的漂白性,SO2使高锰酸钾酸性溶液褪色说明SO2具有还原性,D正确。]

(备选)

Q、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期元素,X的焰色反应呈黄色。Q元素的原子最外层电子数是其内层电子数的2倍。W、Z最外层电子数相同,Z的核电荷数是W的2倍。元素Y的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一,下列说法正确的是( )

A.原子半径的大小顺序:rY>rX>rQ>rW

B.X、Y的最高价氧化物的水化物之间不能发生反应

C.Z元素的氢化物稳定性大于W元素的氢化物稳定性

D.元素Q和Z能形成QZ2型的共价化合物

D [根据题干信息可知X为钠元素,Q为碳元素,W为氧元素,Z为硫元素,Y为铝元素。根据微粒半径的比较方法得rX>rY>rQ>rW,A项错误;X、Y的最高价氧化物的水化物分别是氢氧化钠和氢氧化铝,两者能发生反应,B项错误;O的非金属性强于S,则W元素的氢化物稳定性大于Z元素的氢化物稳定性,C项错误;Q和Z能形成共价化合物CS2,D项正确。]

二、非选择题(本题包括6小题,共52分)

17.(7分)(1)请把下列几组物质进行归类。

A.金刚石与足球烯

B.D与T

①互为同位素的是________(填字母,下同);

②互为同素异形体的是________;

③互为同分异构体的是________;

④属于同一种物质的是________。

(2)写出下列工业生产过程所涉及的主要反应的化学方程式。

①用铝热法炼铁:___________________________________。

②用电解法炼铝:______________________________________。

③生产聚乙烯塑料:______________________________________。

【解析】 (1)根据同位素、同分异构体、同素异形体的概念作答。

【答案】 (1)①B ②A ③D ④C

(2)①2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe

②2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑

③nCH2===CH2CH2—CH2

18.(7分)反应Fe+H2SO4===FeSO4+H2↑的能量变化如图所示:

(1)该反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。

(2)若要使该反应的反应速率加快,下列措施可行的是________(填字母)。

A.将铁片改为铁粉

B.将稀硫酸改为98%的硫酸

C.升高温度

(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜为________(填“正”或“负”)极。铜片上的现象为___________________,

该极上发生的电极反应为____________________________,

外电路中电子由________极(填“正”或“负”,下同)向________极移动。

【解析】 (1)据能量变化图像可知该反应是放热反应。

(2)增大固体反应物的表面积或升高温度,反应速率加快;适当增大反应物浓度,反应速率也增大,但98%的硫酸在常温下能使铁钝化。

(3)该反应中铁是还原剂,作负极,比铁活泼性弱的铜应作正极;铜片上,氢离子得到电子,电极反应是2H++2e-===H2↑;外电路中电子由负极流向正极。

【答案】 (1)放热 (2)AC

(3)正 产生无色气泡 2H++2e-===H2↑ 负 正

19.(8分)士兵在野外加热食物时通常采用“无焰食物加热器”,其主要化学成分为镁粉、铁粉、氯化钠粉末。使用时加入水与其中的镁反应放出热量。下面是在室温下对本产品的两个探究实验。

实验1:向加有等量水的三个相同隔热容器中分别加入下列各组物质,结果见图1。

①1.0 mol镁条、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末;

②将1.0 mol镁条剪成100份、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末;

③1.0 mol镁粉、0.10 mol铁粉、0.10 mol氯化钠粉末。

实验2:向加有100 mL水的多个相同的隔热容器中分别加入由0.10 mol镁粉、0.50 mol铁粉及不同量的氯化钠粉末组成的混合物,不断搅拌,第15 min 时记录温度升高的幅度,结果见图2。

请回答下列问题:

(1)实验1证实了该反应的反应速率与________有关。

(2)实验2中当NaCl的用量大于0.125 mol时,实验就无需再做的原因是________(填选项字母)。

A.加入更多的NaCl不再增加反应速率

B.加入NaCl反而会降低反应速率

C.已达到沸点不再有温度变化

D.需要加入更多的铁粉来提高温度

(3)如果在实验2中加入0.060 mol的NaCl,则第15 min 时混合物的温度最接近于________(填字母)。

A.34 ℃ B.42 ℃ C.50 ℃ D.62 ℃

(4)加入铁粉和NaCl能使反应速率加快的原因是

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 (1)实验1中三组物质唯一不同的地方就是镁的状态,故实验1是研究固体的表面积与速率的关系。(2)由图2可知,NaCl用量达到0.125 mol时,溶液已经达到沸腾状态,当NaCl的用量再增加时,温度不再发生变化,所以无需再做。(3)由图2可见,当加入0.060 mol NaCl 时,第15 min记录的温度升高值在42 ℃左右。(4)镁粉、铁粉与NaCl水溶液共同构成了原电池,促进了Mg的反应,加快了反应的速率。

【答案】 (1)镁的表面积 (2)C (3)B (4)镁粉、铁粉与NaCl的水溶液构成了原电池,加快了反应速率

20.(10分)有四种短周期元素,它们的结构、性质等信息如表所述:

元素

结构、性质等信息

X

构成有机物的核心元素,该元素的一种氧化物和气态氢化物都是典型的温室气体

Y

短周期中(除稀有气体外)原子半径最大的元素,该单质与冷水剧烈反应

Z

与Y同周期,其最高价氧化物的水化物呈两性

M

海水中除氢、氧元素外含量最多的元素,其单质或化合物也是自来水生产过程中常用的消毒剂和杀菌剂

请根据表中信息填写:

(1)X元素在周期表中的位置________;其相对分子质量最小的气态氢化物常用作________。

(2)工业上制取Y单质常用的方法是(用化学方程式表示)___________________________________________________________。

(3)Y离子半径比Z离子的半径________(填“大”或“小”)。

(4)Z的单质和氧化铁反应可用于野外焊接钢轨,该反应属于________(填“吸热”或“放热”)反应,写出反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(5)举出实例说明M的非金属性比X强:

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

【解析】 构成有机物的核心元素为C元素,短周期中原子半径最大的是Na元素,与钠同周期且最高价氧化物的水化物呈两性的是Al元素,自来水生产过程中常用的消毒剂和杀菌剂是Cl2。(1)碳的氢化物中相对分子质量最小的是甲烷,甲烷常用作燃料。(2)金属钠是活泼金属,常用电解法冶炼。(3)Na+和Al3+具有相同的电子数,但核电荷数Al>Na,故离子半径Na+>Al3+。(4)铝与氧化铁在高温下发生铝热反应,生成铁单质,用于焊接钢轨。(5)比较元素非金属性强弱的依据有:比较单质与氢气化合的难易程度,生成氢化物的稳定性,最高价含氧酸的酸性等。

【答案】 (1)第2周期ⅣA族 燃料

(2)2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑

(3)大

(4)放热 2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe

(5)稳定性:HCl>CH4或酸性:HClO4>H2CO3(两者答其中一个即可,其他合理答案也可)

21.(10分)如表是A、B、C、D、E五种有机物的有关信息:

A

①能使溴的四氯化碳溶液褪色

②比例模型为

③能与水在一定条件下反应生成C

B

①由C、H两种元素组成

②球棍模型为

C

①由C、H、O三种元素组成

②能与Na反应

③与E反应生成相对分子质量为88的酯

D

①相对分子质量比C少2

②能由C催化氧化得到

E

①由C、H、O三种元素组成

②其水溶液能使紫色石蕊溶液变红

③可由C发生氧化反应得到

回答下列问题:

(1)A~E中,属于烃的是________(填字母)。

(2)A能使溴的四氯化碳溶液褪色,发生反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(3)C催化氧化生成D的化学方程式为

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(4)有机物B具有的性质是________(填序号)。

①无色无味的溶液;②有毒;③不溶于水;④密度比水大;⑤能使酸性KMnO4溶液和溴水褪色

(5)写出B与溴在催化剂作用下发生反应的化学方程式为

___________________________________________________________。

(6)写出E与C反应生成相对分子质量为88的酯的化学方程式为

___________________________________________________________。

【解析】 由A的比例模型及其性质可知,A为乙烯;由B的球棍模型可知,B为苯;根据E的性质可知,E为酸,结合C的性质可知,C为醇,E由C氧化得到且两者形成相对分子质量为88的酯,故C为乙醇,E为乙酸,D为乙醛。

(1)在这五种物质中,乙烯和苯属于烃。(2)乙烯与溴发生加成反应而使溴的四氯化碳溶液褪色。(3)乙醇在铜作催化剂时被氧气氧化为乙醛。(4)苯是一种无色有特殊气味的有毒液体,难溶于水,密度比水的小,苯分子中碳原子之间的键的特殊性决定了苯很难被酸性高锰酸钾溶液氧化,也难与溴发生加成反应。(5)苯与溴在FeBr3的作用下发生取代反应生成溴苯。(6)相对分子质量为88的酯是乙酸乙酯,是由乙酸和乙醇在浓硫酸作用下生成的。

【答案】 (1)AB

(2)CH2===CH2+Br2―→BrCH2CH2Br

(3)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

(4)②③

22.(10分)在2 L密闭容器内,800 ℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:

时间/(s)

0

1

2

3

4

5

n(NO)/(mol)

0.20

0.10

0.08

0.07

0.07

0.07

(1)达到平衡的时间是________,理由是

___________________________________________________________

___________________________________________________________。

(2)如图中表示NO2的浓度变化的曲线是________。用O2表示从0~2 s内该反应的平均速率v=________。

(3)能说明该反应已达到平衡状态的是________。

a.v(NO2)=2v(O2)

b.容器内各物质的浓度保持不变

c.v逆(NO)=2v正(O2)

d.达到化学平衡时,NO将完全转化为NO2

(4)能增大该反应的反应速率的是________。

a.及时分离出NO2气体

b.适当升高温度

c.增大O2的浓度

d.选择高效催化剂

【解析】 (1)达到平衡时,各组分的浓度保持不变,由表中数据可以看出,3 s以后NO的物质的量已经不再改变,故达到平衡。(2)由表格数据可知,NO逐渐减少,故NO2应逐渐增加,达到平衡时NO2的物质的量为0.13 mol,表的纵坐标为物质的量浓度,故b为NO2浓度变化曲线;在0~2 s内v(NO)= mol·(L·s)-1=0.03 mol·(L·s)-1,根据化学方程式可知v(O2)=v(NO)=0.015 mol·(L·s)-1。(3)反应达到平衡时,正逆反应速率相等,各组分浓度保持不变,a中未标明代表正反应还是逆反应,不能说明达到平衡;d中反应达到平衡时,NO不可能完全转化为NO2。(4)分离出NO2气体,降低生成物的浓度,能降低反应速率;升高温度,反应速率加快;增大氧气浓度,反应速率加快,催化剂的加入能加快反应速率。

【答案】 (1)3 s 3 s以后NO的浓度(或物质的量)不再发生改变 (2)b 0.015 mol/(L·s) (3)bc (4)bcd