(新人教版必修2)物理:6.6《经典力学的局限性》课件

文档属性

| 名称 | (新人教版必修2)物理:6.6《经典力学的局限性》课件 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 701.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2011-02-21 10:42:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。高中物理新人教版必修2系列课件6.6《经典力学局限性》教 学目标 知识与技能

1.知道牛顿运动定律的适用范围.

2.了解经典力学在科学研究和生产技术中的广泛应用.

3.知道质量与速度的关系,知道高速运动中必须考虑速度随时

过程与方法

通过阅读课文体会一切科学都有自己的局限性,新的理论会不断完善和补充旧的理论,人类对科学的认识是无止境的.

情感、态度与价值观

通过对牛顿力学适用范围的讨论,使学生知道物理中的结论和规律一般都有其适用范围,认识知识的变化性和无穷性,培养献身于科学的时代精神. 教学重点

牛顿运动定律的适用范围

教学难点

高速运动的物体,速度和质量之间的关系.

教学方法

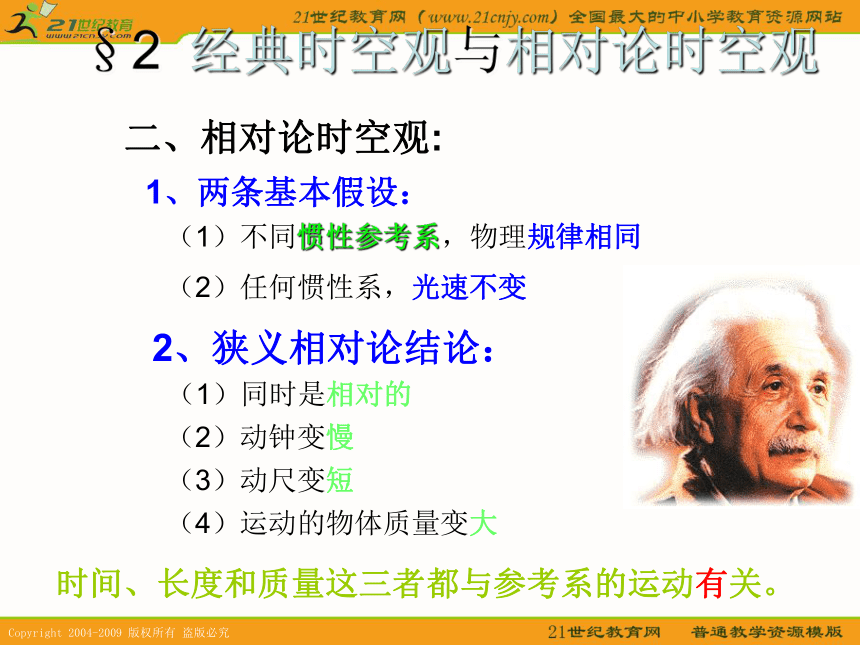

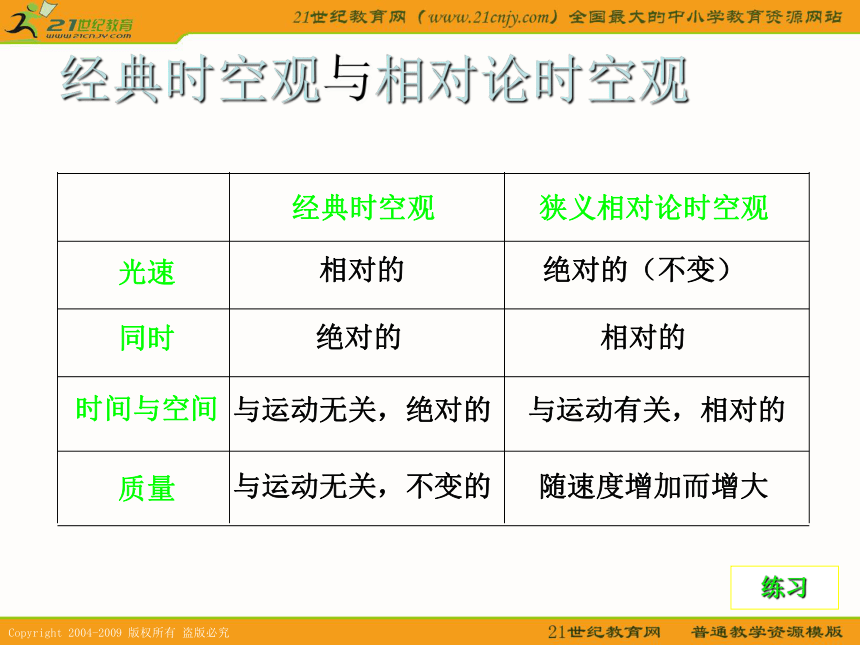

探究、讲授、讨论、练习 §1 经典力学的成就和局限性§1 经典力学的成就和局限性一、经典力学的发展过程及伟大成就二、经典力学局限性:1、不能解决高速运动问题(接近光速)2、不适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象一、经典时空观(绝对时空观):(1)同时的绝对性(2)时间间隔的绝对性(3)空间距离的绝对性超新星爆发的持续时间:§2 经典时空观与相对论时空观实际:2年!? 时间、长度和质量这三者都与参考系的运动无关。§2 经典时空观与相对论时空观二、相对论时空观:(1)同时是相对的(3)动尺变短(4)运动的物体质量变大(1)不同惯性参考系,物理规律相同2、狭义相对论结论:(2)动钟变慢 时间、长度和质量这三者都与参考系的运动有关。相对的绝对的(不变)绝对的与运动无关,绝对的与运动无关,不变的相对的与运动有关,相对的随速度增加而增大经典时空观与相对论时空观练习 我们认识物理这门学科,已经有三年了,同学们,你有没有意识到自己是幸运的?我们从一开始就被直接带入了这座宏伟壮丽的物理学大厦

而这座大厦是由一大批杰出的物理学

家前赴后继、呕心沥血构建而成的。

今天,我们在了解物理学发展过程当中,也结识几个早就和我们所学的知识一同

陪伴在我们身边的物理学界的伟大人物。经 典 力 学 经典物理学体系:经典力学,热学、声学、光学、电磁学伽利略伽利略

发现:

惯性定律、

自由落体规律、

力学相对性原理 经 典 力 学第一次比较完整表述了惯性定律解决了完全弹性碰撞问题发现了行星运动规律经 典 力 学 牛顿创立了完整的经典力学 经典力学之父 天地四方,古往今来发生的一切现象都能够用力学来描述. ???阿尔伯特·爱因斯坦创立狭义相对论.普朗克

创立

量子力学 经典物理对物理学思想和科学方法作了重点总结,它只适用于宏观低速的物体;

相对论和量子论则适用于微观高速粒子的运动。

因此,相对论和量子力学的建立,并不是对经典力学的否定。Return检测题 有关科学家和涉及的事实,正确的说法是

A.哥白尼创立了日心说

B.伽利略发现了行星运动规律

C. 惠更斯解决了弹性碰撞问题

D.爱因斯坦提出了量子论( A C )检测题 一列火车以速度v相对地面运动.如果地面上的人测得,某光源发出的闪光同时到达车厢的前壁和后壁,以下说法中正确的是

A.火车上的人测得,闪光先到达前壁

B.火车上的人测得,闪光先到达后壁

C.火车上的人测得,闪光同时到达车厢

的前壁 和后壁

D.条件不足,无法确定( A )检测题 有三个完全相同的时钟,时钟A放在地面上,时钟B、C分别放在两个火箭上,以速度vB和vC朝同一方向飞行,vB<vC. 对于地面上的观察者来说,则以下说法中正确的是

A.时钟A走得最慢 B.时钟B走得最慢

C.时钟C走得最慢 D.时钟C走得最快( C )检测题如果有一支静止时长30 m的火箭,以光速的二分之一的速度从观察者的身边掠过,以下说法中正确的是

A.地面上的观察者测得的火箭长为30 m

B.地面上的观察者测得的火箭长小于30 m

C.地面上的观察者测得的火箭长大于30 m

D.火箭上的观察者测得的火箭长为30 m( BD )检测题 有关物体的质量与速度的关系的说法, 正确的是

A.物体的质量与物体的运动速度无关

B.物体的质量随物体的运动速度增大而增大

C.物体的质量随物体的运动速度增大而减少

D.当物体的运动速度接近光速时,质量趋于零( B )按照狭义相对论,不仅“同时”是相对的,有时候,甚至事情的先后也都是相对的。举一个例子,一节长为10米的列车,A在车后部,B在车前部。当列车以0.6c的高速度通过一个站台的时候,突然站台上的人看到A先向B开枪,过了12.5毫微秒,B又向A发射。因而站台上的人作证:这场枪战是由A挑起的。但是,车上的乘客却提供相反的情况,他们说,是B先开枪,过了10毫微秒,A才动手。事件是由B发动的。到底是谁先动手呢?没有绝对的答案。在这个具体事件中,谁先谁后是有相对性的。在列车参考系中,B先A后,而在车站参考系中则是A先B后。选择的参考系不同,对运动的描述就不同:例如:让两小球从同一高度同时自由下落。符合牛顿运动定律不符合牛顿运动定律Return再见

1.知道牛顿运动定律的适用范围.

2.了解经典力学在科学研究和生产技术中的广泛应用.

3.知道质量与速度的关系,知道高速运动中必须考虑速度随时

过程与方法

通过阅读课文体会一切科学都有自己的局限性,新的理论会不断完善和补充旧的理论,人类对科学的认识是无止境的.

情感、态度与价值观

通过对牛顿力学适用范围的讨论,使学生知道物理中的结论和规律一般都有其适用范围,认识知识的变化性和无穷性,培养献身于科学的时代精神. 教学重点

牛顿运动定律的适用范围

教学难点

高速运动的物体,速度和质量之间的关系.

教学方法

探究、讲授、讨论、练习 §1 经典力学的成就和局限性§1 经典力学的成就和局限性一、经典力学的发展过程及伟大成就二、经典力学局限性:1、不能解决高速运动问题(接近光速)2、不适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象一、经典时空观(绝对时空观):(1)同时的绝对性(2)时间间隔的绝对性(3)空间距离的绝对性超新星爆发的持续时间:§2 经典时空观与相对论时空观实际:2年!? 时间、长度和质量这三者都与参考系的运动无关。§2 经典时空观与相对论时空观二、相对论时空观:(1)同时是相对的(3)动尺变短(4)运动的物体质量变大(1)不同惯性参考系,物理规律相同2、狭义相对论结论:(2)动钟变慢 时间、长度和质量这三者都与参考系的运动有关。相对的绝对的(不变)绝对的与运动无关,绝对的与运动无关,不变的相对的与运动有关,相对的随速度增加而增大经典时空观与相对论时空观练习 我们认识物理这门学科,已经有三年了,同学们,你有没有意识到自己是幸运的?我们从一开始就被直接带入了这座宏伟壮丽的物理学大厦

而这座大厦是由一大批杰出的物理学

家前赴后继、呕心沥血构建而成的。

今天,我们在了解物理学发展过程当中,也结识几个早就和我们所学的知识一同

陪伴在我们身边的物理学界的伟大人物。经 典 力 学 经典物理学体系:经典力学,热学、声学、光学、电磁学伽利略伽利略

发现:

惯性定律、

自由落体规律、

力学相对性原理 经 典 力 学第一次比较完整表述了惯性定律解决了完全弹性碰撞问题发现了行星运动规律经 典 力 学 牛顿创立了完整的经典力学 经典力学之父 天地四方,古往今来发生的一切现象都能够用力学来描述. ???阿尔伯特·爱因斯坦创立狭义相对论.普朗克

创立

量子力学 经典物理对物理学思想和科学方法作了重点总结,它只适用于宏观低速的物体;

相对论和量子论则适用于微观高速粒子的运动。

因此,相对论和量子力学的建立,并不是对经典力学的否定。Return检测题 有关科学家和涉及的事实,正确的说法是

A.哥白尼创立了日心说

B.伽利略发现了行星运动规律

C. 惠更斯解决了弹性碰撞问题

D.爱因斯坦提出了量子论( A C )检测题 一列火车以速度v相对地面运动.如果地面上的人测得,某光源发出的闪光同时到达车厢的前壁和后壁,以下说法中正确的是

A.火车上的人测得,闪光先到达前壁

B.火车上的人测得,闪光先到达后壁

C.火车上的人测得,闪光同时到达车厢

的前壁 和后壁

D.条件不足,无法确定( A )检测题 有三个完全相同的时钟,时钟A放在地面上,时钟B、C分别放在两个火箭上,以速度vB和vC朝同一方向飞行,vB<vC. 对于地面上的观察者来说,则以下说法中正确的是

A.时钟A走得最慢 B.时钟B走得最慢

C.时钟C走得最慢 D.时钟C走得最快( C )检测题如果有一支静止时长30 m的火箭,以光速的二分之一的速度从观察者的身边掠过,以下说法中正确的是

A.地面上的观察者测得的火箭长为30 m

B.地面上的观察者测得的火箭长小于30 m

C.地面上的观察者测得的火箭长大于30 m

D.火箭上的观察者测得的火箭长为30 m( BD )检测题 有关物体的质量与速度的关系的说法, 正确的是

A.物体的质量与物体的运动速度无关

B.物体的质量随物体的运动速度增大而增大

C.物体的质量随物体的运动速度增大而减少

D.当物体的运动速度接近光速时,质量趋于零( B )按照狭义相对论,不仅“同时”是相对的,有时候,甚至事情的先后也都是相对的。举一个例子,一节长为10米的列车,A在车后部,B在车前部。当列车以0.6c的高速度通过一个站台的时候,突然站台上的人看到A先向B开枪,过了12.5毫微秒,B又向A发射。因而站台上的人作证:这场枪战是由A挑起的。但是,车上的乘客却提供相反的情况,他们说,是B先开枪,过了10毫微秒,A才动手。事件是由B发动的。到底是谁先动手呢?没有绝对的答案。在这个具体事件中,谁先谁后是有相对性的。在列车参考系中,B先A后,而在车站参考系中则是A先B后。选择的参考系不同,对运动的描述就不同:例如:让两小球从同一高度同时自由下落。符合牛顿运动定律不符合牛顿运动定律Return再见