苏教版五年级上册3古诗两首课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版五年级上册3古诗两首课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 614.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第一课时导入 唐代诗人贾岛的创作态度极为严肃认真,字字斟酌,句句推敲,被称为“苦吟诗人”。他的诗自然质朴,历来为人们所传诵,今天我们一起来学习他的一首五言绝句《寻隐者不遇》。导入《寻隐者不遇》是我国唐代著名诗人贾岛创作的一首五言绝句,遣词通俗清丽,是一篇难得的简练诗作。 五言绝句:是汉族诗歌载体之一,属于绝句的一种,由五言,四句,二十字组成,有严格的格律要求。常见的绝句有:五言绝句,七言绝句。导入贾岛(779~843),唐代诗人。汉族。字浪仙。范阳(今北京附近)人。早年出家为僧,号无本。元和五年(810)冬,至长安,见张籍。次年春,至洛阳,始谒韩愈,以诗深得赏识。后还俗,屡举进士不第。文宗时,因诽谤,贬长江(今四川蓬溪)主簿。曾作《病蝉》诗“以刺公卿”(《唐诗纪事》)。开成五年(840),迁普州司仓参军。武宗会昌三年(843),在普州去世。贾岛诗在晚唐形成流派,影响颇大。寻隐者不遇 唐 贾岛

松下问童子,

言师采药去。

只在此山中,

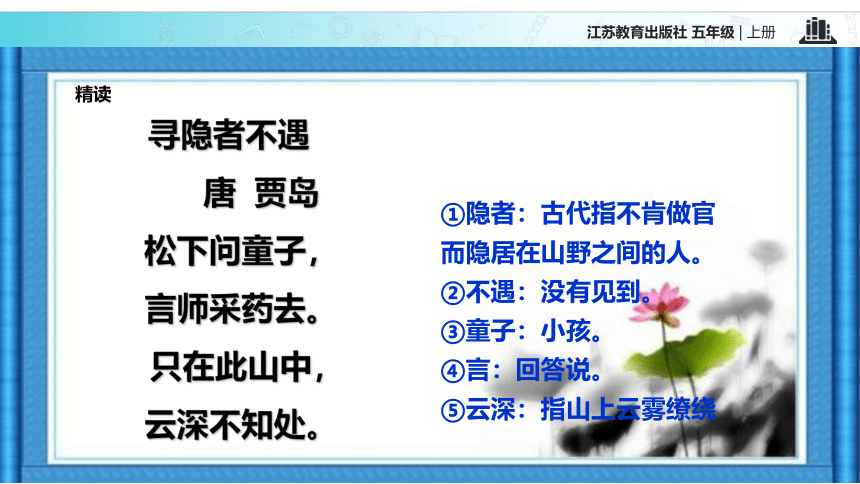

云深不知处。初读精读①隐者:古代指不肯做官而隐居在山野之间的人。

②不遇:没有见到。

③童子:小孩。

④言:回答说。

⑤云深:指山上云雾缭绕 寻隐者不遇

唐 贾岛 松下问童子, 言师采药去。 只在此山中, 云深不知处。精读 寻隐者不遇

唐 贾岛 松下问童子, 言师采药去。 只在此山中, 云深不知处。苍松下,我询问了年少的学童;

他说,师傅已经采药去了山中。

他还对我说,就在这座大山里,

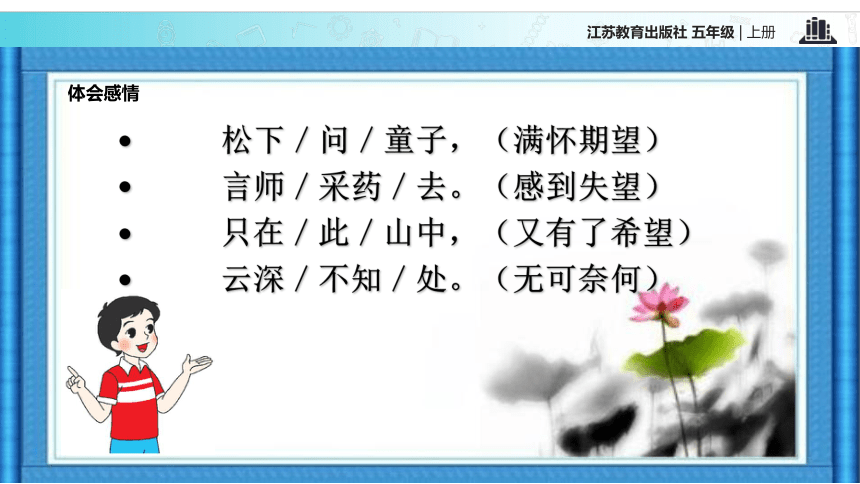

可山中云雾缭绕,不知道他的行踪。体会感情 松下/问/童子,(满怀期望)

言师/采药/去。(感到失望)

只在/此/山中,(又有了希望)

云深/不知/处。(无可奈何)感悟 这首诗的特点是寓问于答。“松下问童子”,必有所问,而这里把问话省略了,只从童子所答“师采药去”这四个字而可想见当时松下所问是“师往何处去”。接着又把“采药在何处”这一问句省掉,而以“只在此山中”的童子答辞,把问句隐括在内。最后一句“云深不知处”,又是童子答复对方采药究竟在山前、山后、山顶、山脚的问题。明明三番问答,至少须六句方能表达的,贾岛采用了以答句包赅问句的手法,精简为二十字。这种“推敲”就不在一字一句间了。 感悟寻隐者不遇景物:无暇的白云 伟岸的高山 高洁的青松 简单纯朴的草舍 美丽的花草这首诗主要写了诗人与童子的问答,体现了隐者高洁的性格以及诗人对他的仰慕。第二课时导入 清代袁枚的作品。

“所见”,即诗人偶然看到的一幅生活画面。导入 袁枚(1719~1798),字子才,号简斋,晚年自号苍山居士,浙江钱塘(今杭州市)人。清代诗人,是乾隆、嘉庆时期代表诗人之一,与赵翼、蒋士铨合称为“乾隆三大家”。

袁枚三十三岁父亲亡故,辞官养母,在江宁(南京)购置隋氏废园,改名“随园”,筑室定居,世称随园先生。自此,他就在这里过了近50年的闲适生活,从事诗文著述,编诗话发现人才,奖掖后进,为当时诗坛所宗。

著作有《小仓山房文集》《随园诗话》等。其《所见》向我们描述了一个悠然自得的牧童形象,诗句连贯,简单易懂,这正是作者的创新之处。 初读初读牧童/骑/黄牛,

歌声/振/林樾。

意欲/捕/鸣蝉,

忽然/闭口/立。 所 见

清 袁枚初读⑴ 牧童:指放牛的孩子。

⑵ 振:振荡。说明牧童的歌声嘹亮。

⑶ 林樾:树阴。樾:指道旁成阴的树.

⑷ 欲:想要。

⑸ 捕:捉。

⑹ 鸣:叫。

(7)忽然:突然。

(8)闭口:闭住嘴不说话。

所 见 清 袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 初读

所 见 清 袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树下。

精读观察课文插图,这是怎样的一幅图?牧童骑黄牛,歌声振林樾。这可真是一个快乐的小牧童,你能用哪些词语来形容牧童此刻的心情呢?精读意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。牧童在干什么?牧童怎么知道树上有知了?读到这里,你觉得牧童是个什么样的小孩?精读 【赏析】 野外林阴道上,一位小牧童骑在黄牛背上缓缓而来。也不知有什么开心事儿,他一路行一路唱,唱得好脆好响,整个树林都被他惊动了。

忽然,歌声停下来,小牧童脊背挺直,嘴巴紧闭,两眼凝望着高高的树梢。“知了,知了,知了……”树上,一只蝉儿也在扯开嗓门,自鸣得意地唱呢。正是它把小牧童吸引住了,他真想将蝉儿捉到手呢!

精读 这情景,全被诗人看在眼里,写进诗中。诗人先写小牧童的动态,那高坐牛背、大声唱歌的派头,何等散漫、放肆;后写小牧童的静态,那屏住呼吸,眼望鸣蝉的神情,又是多么专注啊!这从动到静的变化,写得既突然又自然,把小牧童天真烂漫、好奇多事的形象,刻画得活灵活现。至于下一步的动静,小牧童怎样捕蝉,捕到没有,诗人没有写,留给读者自己去想象吧。

精读 这首诗向我们展示了一幅生动的牧童行歌捕蝉图,画面动静结合,活泼有趣,抒发了诗人对乡村田园风光的喜爱之情。

云深不知处。初读精读①隐者:古代指不肯做官而隐居在山野之间的人。

②不遇:没有见到。

③童子:小孩。

④言:回答说。

⑤云深:指山上云雾缭绕 寻隐者不遇

唐 贾岛 松下问童子, 言师采药去。 只在此山中, 云深不知处。精读 寻隐者不遇

唐 贾岛 松下问童子, 言师采药去。 只在此山中, 云深不知处。苍松下,我询问了年少的学童;

他说,师傅已经采药去了山中。

他还对我说,就在这座大山里,

可山中云雾缭绕,不知道他的行踪。体会感情 松下/问/童子,(满怀期望)

言师/采药/去。(感到失望)

只在/此/山中,(又有了希望)

云深/不知/处。(无可奈何)感悟 这首诗的特点是寓问于答。“松下问童子”,必有所问,而这里把问话省略了,只从童子所答“师采药去”这四个字而可想见当时松下所问是“师往何处去”。接着又把“采药在何处”这一问句省掉,而以“只在此山中”的童子答辞,把问句隐括在内。最后一句“云深不知处”,又是童子答复对方采药究竟在山前、山后、山顶、山脚的问题。明明三番问答,至少须六句方能表达的,贾岛采用了以答句包赅问句的手法,精简为二十字。这种“推敲”就不在一字一句间了。 感悟寻隐者不遇景物:无暇的白云 伟岸的高山 高洁的青松 简单纯朴的草舍 美丽的花草这首诗主要写了诗人与童子的问答,体现了隐者高洁的性格以及诗人对他的仰慕。第二课时导入 清代袁枚的作品。

“所见”,即诗人偶然看到的一幅生活画面。导入 袁枚(1719~1798),字子才,号简斋,晚年自号苍山居士,浙江钱塘(今杭州市)人。清代诗人,是乾隆、嘉庆时期代表诗人之一,与赵翼、蒋士铨合称为“乾隆三大家”。

袁枚三十三岁父亲亡故,辞官养母,在江宁(南京)购置隋氏废园,改名“随园”,筑室定居,世称随园先生。自此,他就在这里过了近50年的闲适生活,从事诗文著述,编诗话发现人才,奖掖后进,为当时诗坛所宗。

著作有《小仓山房文集》《随园诗话》等。其《所见》向我们描述了一个悠然自得的牧童形象,诗句连贯,简单易懂,这正是作者的创新之处。 初读初读牧童/骑/黄牛,

歌声/振/林樾。

意欲/捕/鸣蝉,

忽然/闭口/立。 所 见

清 袁枚初读⑴ 牧童:指放牛的孩子。

⑵ 振:振荡。说明牧童的歌声嘹亮。

⑶ 林樾:树阴。樾:指道旁成阴的树.

⑷ 欲:想要。

⑸ 捕:捉。

⑹ 鸣:叫。

(7)忽然:突然。

(8)闭口:闭住嘴不说话。

所 见 清 袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 初读

所 见 清 袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。 牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树下。

精读观察课文插图,这是怎样的一幅图?牧童骑黄牛,歌声振林樾。这可真是一个快乐的小牧童,你能用哪些词语来形容牧童此刻的心情呢?精读意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。牧童在干什么?牧童怎么知道树上有知了?读到这里,你觉得牧童是个什么样的小孩?精读 【赏析】 野外林阴道上,一位小牧童骑在黄牛背上缓缓而来。也不知有什么开心事儿,他一路行一路唱,唱得好脆好响,整个树林都被他惊动了。

忽然,歌声停下来,小牧童脊背挺直,嘴巴紧闭,两眼凝望着高高的树梢。“知了,知了,知了……”树上,一只蝉儿也在扯开嗓门,自鸣得意地唱呢。正是它把小牧童吸引住了,他真想将蝉儿捉到手呢!

精读 这情景,全被诗人看在眼里,写进诗中。诗人先写小牧童的动态,那高坐牛背、大声唱歌的派头,何等散漫、放肆;后写小牧童的静态,那屏住呼吸,眼望鸣蝉的神情,又是多么专注啊!这从动到静的变化,写得既突然又自然,把小牧童天真烂漫、好奇多事的形象,刻画得活灵活现。至于下一步的动静,小牧童怎样捕蝉,捕到没有,诗人没有写,留给读者自己去想象吧。

精读 这首诗向我们展示了一幅生动的牧童行歌捕蝉图,画面动静结合,活泼有趣,抒发了诗人对乡村田园风光的喜爱之情。