沪科版物理八年级上《第二章 运动的世界》单元测试题

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级上《第二章 运动的世界》单元测试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 396.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-09-14 15:33:46 | ||

图片预览

文档简介

沪科版物理八年级上《第二章运动的世界》单元测试题

评卷人

得 分

一.选择题(共15小题)

1.科学家经常用估算的方法来获得事物的有关信息。估算不是胡乱猜测,它的结果是根据已知的信息进行合理推测得到的,例如经过测量一个成年人“一拃(zha)”(伸开五指,拇指与中指间最长的距离)长度约为20cm,一张课桌的高约为4拃,估算高度约为80cm。下面是小明的一些估算值,你认为符合实际的是( )

A.一张纸的厚度约为1mm

B.一个成年人正常步行时的速度约为5m/s

C.一个初中学生所受重力约为500N

D.一个鸡蛋的质量约为0.5kg

2.在商场里,当你站在上升的自动扶梯上时,关于你是运动还是静止的说法中正确的是( )

A.运动的 B.静止的

C.相对自动扶梯是静止的 D.相对商场地面是静止的

3.图是穿行在餐厅的机器人端着托盘送餐的情景。若认为机器人是静止的,则选择的参照物是( )

A.地面 B.托盘 C.餐桌 D.墙壁

4.近来共享电动汽车成为人们低碳出行的交通工具,某共享汽车30min行驶20km,则该车的平均速度为( )

A.40km/h B.1.5km/min C.15m/s D.40m/s

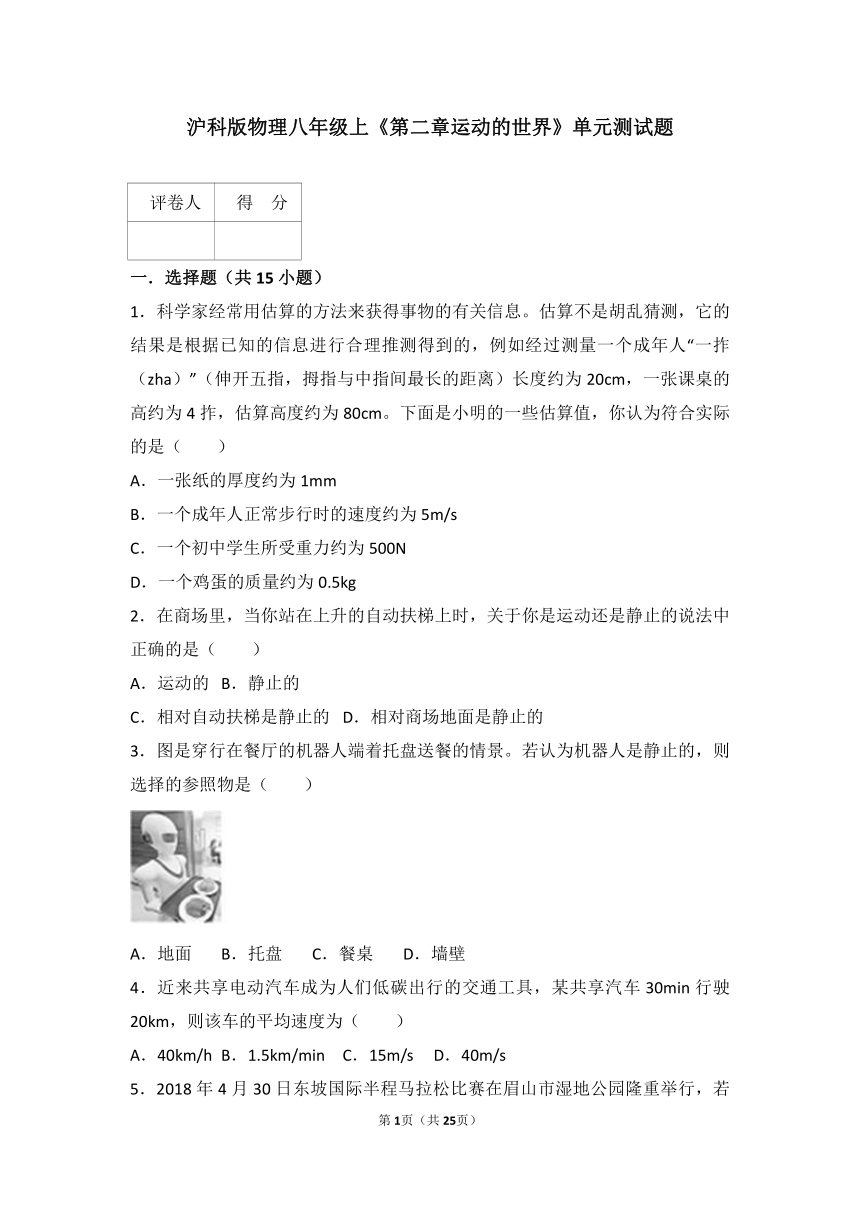

5.2018年4月30日东坡国际半程马拉松比赛在眉山市湿地公园隆重举行,若甲、乙两位运动员同时从起跑线起跑并做匀速直线运动,他们的路程时间s﹣t图象是如图所示,a、b、c三条图线中的两条,甲的速度大于乙的速度,运动5s甲、乙间的距离大于2m,则( )

A.甲的s﹣t图象一定为a B.乙的s﹣t图象一定为c

C.甲的s﹣t图象可能为b D.乙的s﹣t图象可能为a

6.一个成年人正常的步行速度大约是( )

A.1.2 米/秒 B.24 米/秒 C.36 千米/秒 D.48 分米/秒

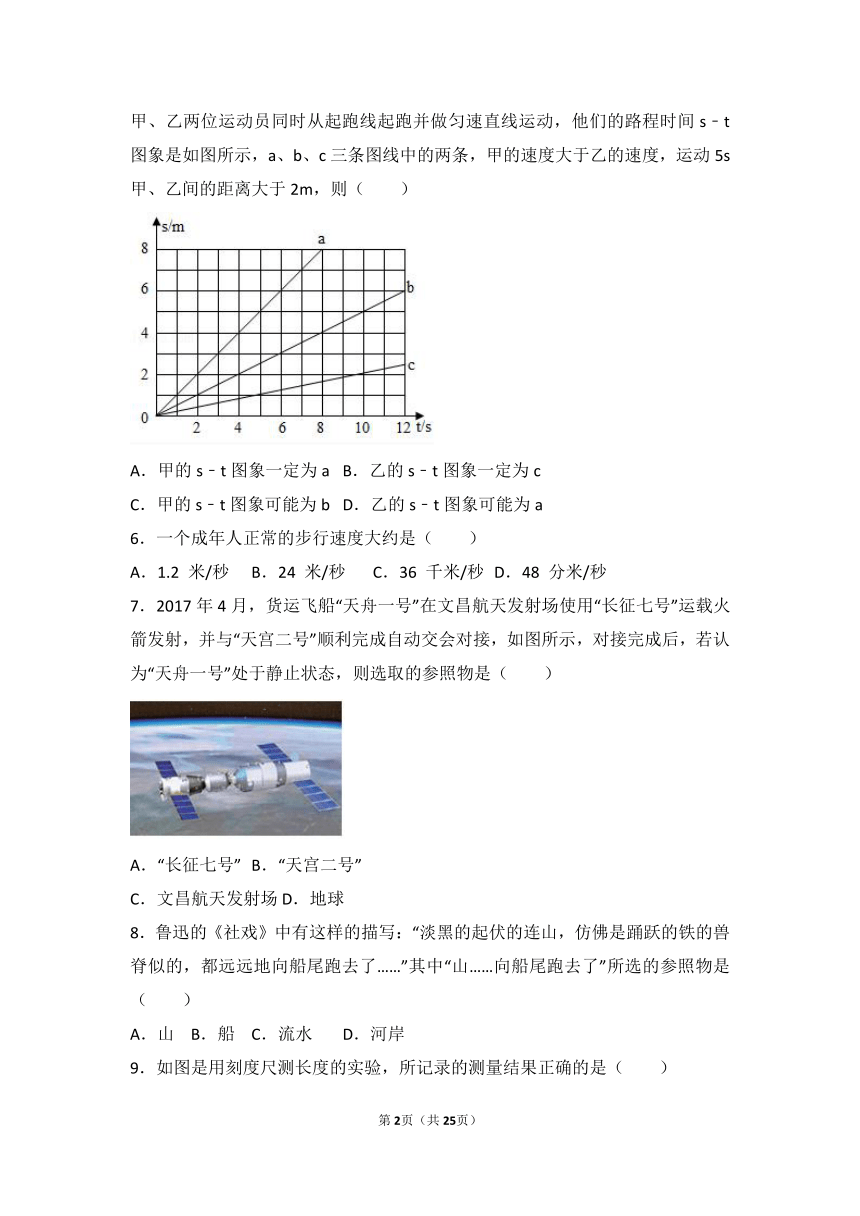

7.2017年4月,货运飞船“天舟一号”在文昌航天发射场使用“长征七号”运载火箭发射,并与“天宫二号”顺利完成自动交会对接,如图所示,对接完成后,若认为“天舟一号”处于静止状态,则选取的参照物是( )

A.“长征七号” B.“天宫二号”

C.文昌航天发射场 D.地球

8.鲁迅的《社戏》中有这样的描写:“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了……”其中“山……向船尾跑去了”所选的参照物是( )

A.山 B.船 C.流水 D.河岸

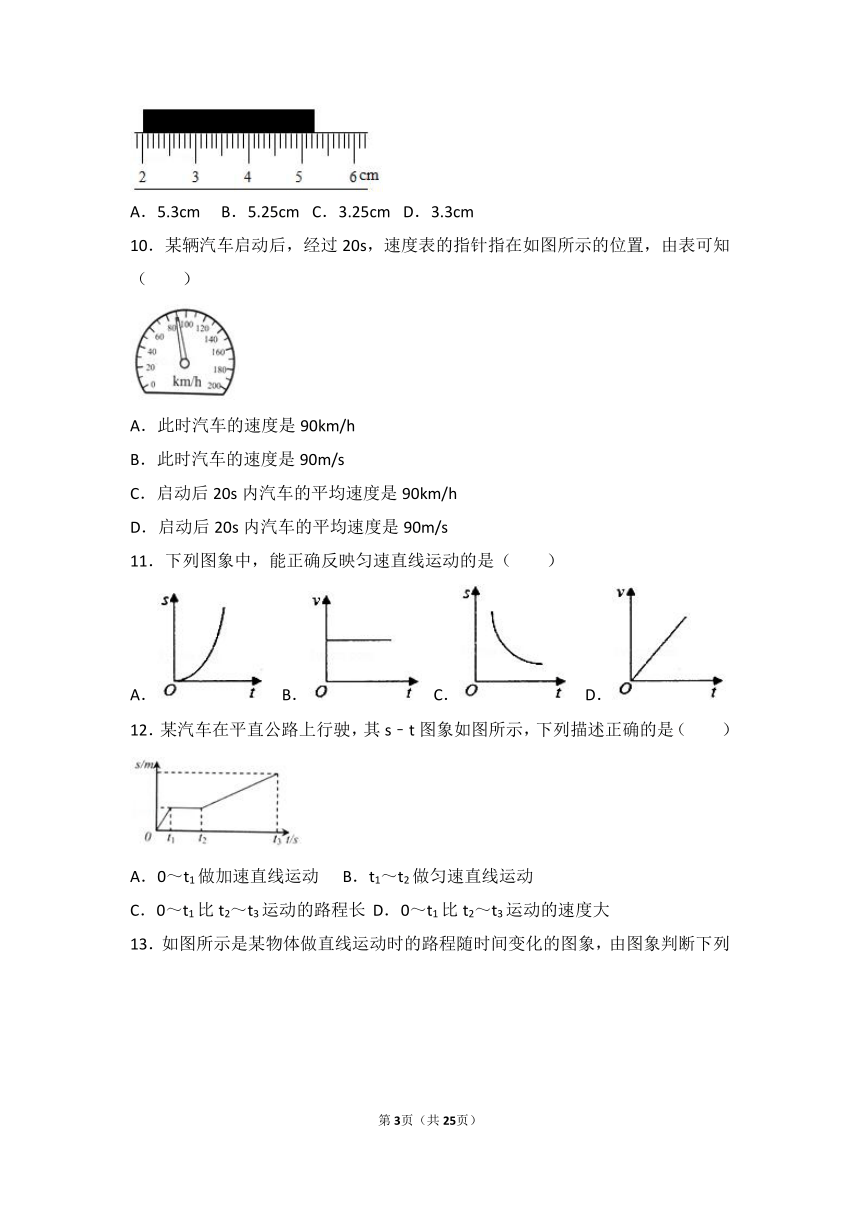

9.如图是用刻度尺测长度的实验,所记录的测量结果正确的是( )

A.5.3cm B.5.25cm C.3.25cm D.3.3cm

10.某辆汽车启动后,经过20s,速度表的指针指在如图所示的位置,由表可知( )

A.此时汽车的速度是90km/h

B.此时汽车的速度是90m/s

C.启动后20s内汽车的平均速度是90km/h

D.启动后20s内汽车的平均速度是90m/s

11.下列图象中,能正确反映匀速直线运动的是( )

A. B. C. D.

12.某汽车在平直公路上行驶,其s﹣t图象如图所示,下列描述正确的是( )

A.0~t1做加速直线运动 B.t1~t2做匀速直线运动

C.0~t1比t2~t3运动的路程长 D.0~t1比t2~t3运动的速度大

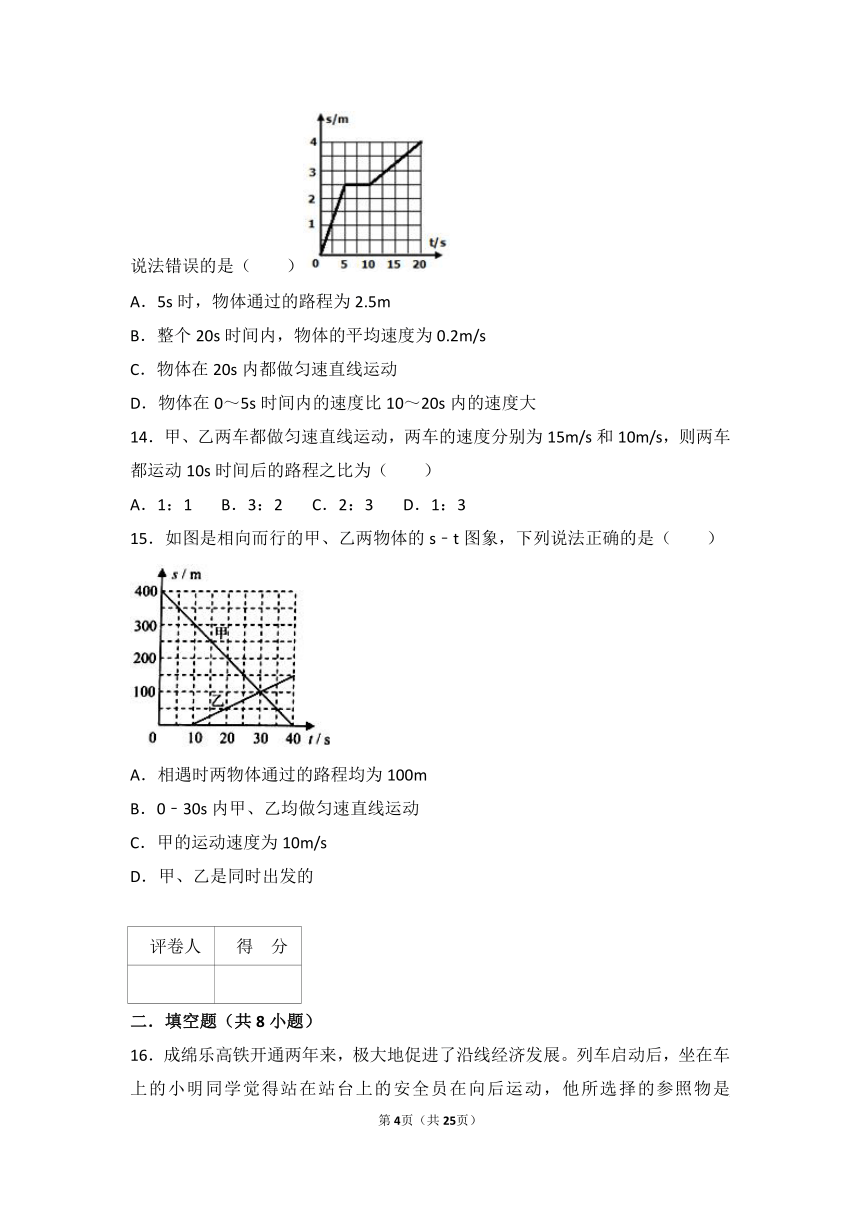

13.如图所示是某物体做直线运动时的路程随时间变化的图象,由图象判断下列说法错误的是( )

A.5s时,物体通过的路程为2.5m

B.整个20s时间内,物体的平均速度为0.2m/s

C.物体在20s内都做匀速直线运动

D.物体在0~5s时间内的速度比10~20s内的速度大

14.甲、乙两车都做匀速直线运动,两车的速度分别为15m/s和10m/s,则两车都运动10s时间后的路程之比为( )

A.1:1 B.3:2 C.2:3 D.1:3

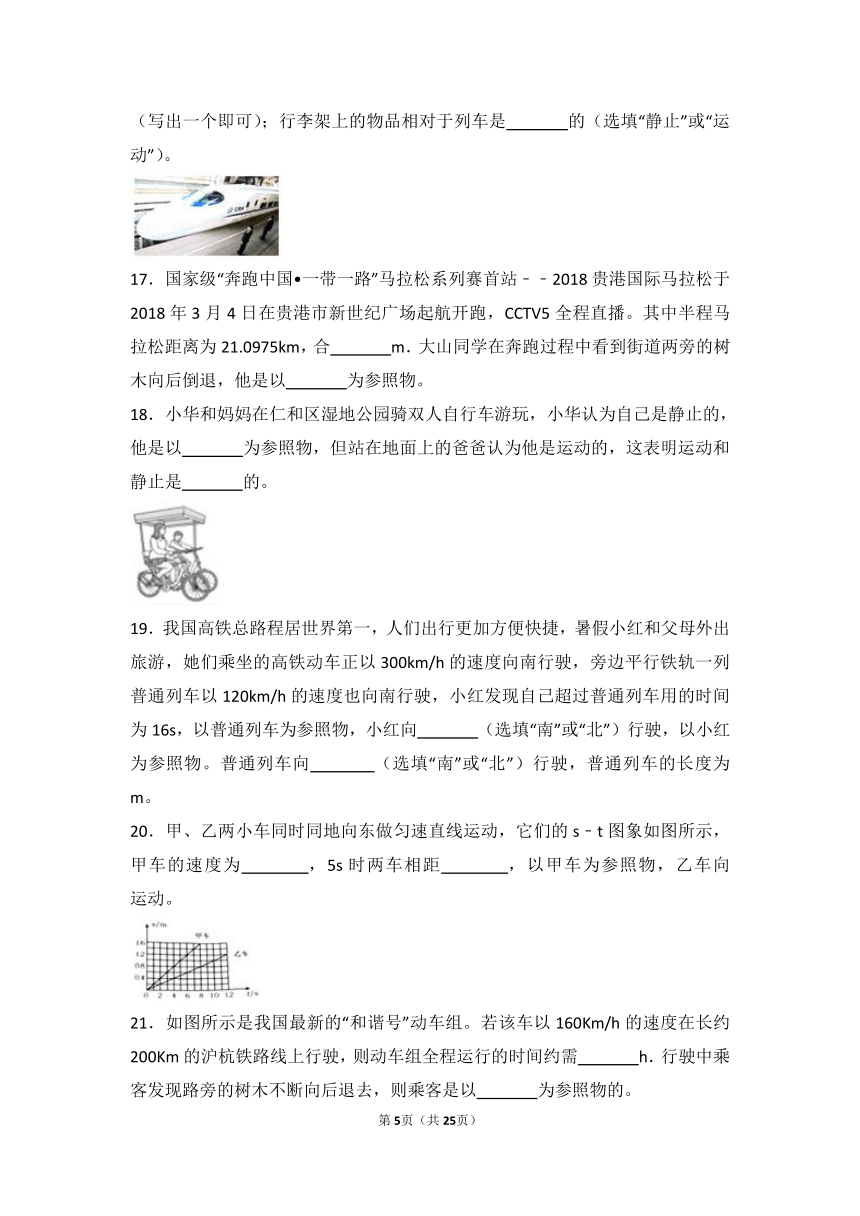

15.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲的运动速度为10m/s

D.甲、乙是同时出发的

评卷人

得 分

二.填空题(共8小题)

16.成绵乐高铁开通两年来,极大地促进了沿线经济发展。列车启动后,坐在车上的小明同学觉得站在站台上的安全员在向后运动,他所选择的参照物是 (写出一个即可);行李架上的物品相对于列车是 的(选填“静止”或“运动”)。

17.国家级“奔跑中国?一带一路”马拉松系列赛首站﹣﹣2018贵港国际马拉松于2018年3月4日在贵港市新世纪广场起航开跑,CCTV5全程直播。其中半程马拉松距离为21.0975km,合 m.大山同学在奔跑过程中看到街道两旁的树木向后倒退,他是以 为参照物。

18.小华和妈妈在仁和区湿地公园骑双人自行车游玩,小华认为自己是静止的,他是以 为参照物,但站在地面上的爸爸认为他是运动的,这表明运动和静止是 的。

19.我国高铁总路程居世界第一,人们出行更加方便快捷,暑假小红和父母外出旅游,她们乘坐的高铁动车正以300km/h的速度向南行驶,旁边平行铁轨一列普通列车以120km/h的速度也向南行驶,小红发现自己超过普通列车用的时间为16s,以普通列车为参照物,小红向 (选填“南”或“北”)行驶,以小红为参照物。普通列车向 (选填“南”或“北”)行驶,普通列车的长度为 m。

20.甲、乙两小车同时同地向东做匀速直线运动,它们的s﹣t图象如图所示,甲车的速度为 ,5s时两车相距 ,以甲车为参照物,乙车向 运动。

21.如图所示是我国最新的“和谐号”动车组。若该车以160Km/h的速度在长约200Km的沪杭铁路线上行驶,则动车组全程运行的时间约需 h.行驶中乘客发现路旁的树木不断向后退去,则乘客是以 为参照物的。

22.如图是某物体的s﹣t图象,由图象可知前5s内物体通过的路程是 m,在5s﹣15s内物体运动的速度是 m/s。

23.“五一节”期间,很多外地游客乘坐重庆长江索道,体验重庆的“立体交通”。如图所示,长江索道全长约1165m,某次单程运行时间为233s,则索道在该次运行的平均速度为 m/s。驶离站台后,车厢里的游客以对面的建筑为参照物,判断自己是 (选填“运动”或“静止”)的。

评卷人

得 分

三.实验探究题(共1小题)

24.如图甲所示的小球直径为 ,如图乙所示的秒表读数为 。

评卷人

得 分

四.计算题(共5小题)

25.小明是一名跑步爱好者,只要条件允许,每天都坚持慢跑20min,若小明在学校运动场上以平时慢跑的速度跑完400m,用时80s,求:

(1)小明慢跑的平均速度;

(2)小明以上述速度跑20min,共跑了多少m。

26.如图所示是在同一道路上一个骑车者和一个跑步者的路程与时间的变化图象,请仔细阅读图象后回答下列问题:

(1)骑车者的速度为多大?

(2)跑步者的速度为多大?

(3)跑步者跑了80s后,骑车者与跑步者相距多远?

27.一列长200m的高铁列车从哈尔滨驶出到大连,匀速通过全程最长长度为4.96km的普兰店大桥时,所用时间为72s,则高铁的运行速度为多少km/h?

28.一辆汽车做匀速直线运动,在距离正前方峭壁440m处鸣笛后继续前进,经过2.5s听到从峭壁反射回来的汽笛声,求汽车的行驶速度?

29.如表是北京南站到上海虹桥站的G11次高速列车的运行时刻表

站次

站名

到达时间

开车时间

运行时间

里程

1

北京南

始发站

08:00

0分

0

2

济南西

09:30

09:36

1小时30分

408千米

3

南京南

11:48

11:54

3小时48 分

1013千米

4

上海虹桥

12:54

终点站

4小时54分

1318千米

根据高铁运行时刻表回答下列问题:

(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站全程的平均速度是多少km/h?

(2)高铁在哪个路段运行得最快?

评卷人

得 分

五.解答题(共4小题)

30.如图所示,物体甲的长度为 cm,停表乙的示数为 s.?

31.小明用刻度尺和三角板按图测一枚纽扣的直径,该刻度尺的分度值是 mm,纽扣的直径是 cm。

32.如图在斜面上测量小车运动的平均速度。让小车从斜面A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度。

(1)图中AB段的路程sAB= cm,如果测得时间tAB=1.6s.则AB段的平均速度vAB= cm/s。

(2)在测量小车到达B点的时间时,如果小车过了B点才停止记时,测得AB段的平均速度vAB会偏 。

(3)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从B点由静止释放,测出小车到达C点的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗? ,理由是: 。

33.蚊香生产者为了节约原料和用户使用方便,要根据蚊香的燃烧速度生产规格的各种蚊香,有一种蚊香如图所示,请你设计一个实验,测出该蚊香正常燃烧速度,要求:

(1)写出所需要的器材;

(2)说明测量方法。

沪科版物理八年级上《第二章运动的世界》单元测试题

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.

【分析】首先要对选项中涉及的几种物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。

【解答】解:A、一张纸的厚度约为70μm,即0.07mm;故A错误;

B、成年人正常步行时的速度约1m/s;故B错误;

C、中学生的质量一般在100斤即50kg左右,根据重力与质量的关系可得重力G=mg=50kg×10N/kg=500N;故C正确;

D、一斤(500g)鸡蛋可称8﹣﹣10个,那么一个鸡蛋的质量约为50g;故D错误;

故选:C。

【点评】此题考查对生活中常见物理量的估测,结合对生活的了解和对物理单位的认识,找出符合实际的选项即可。

2.

【分析】判断物体是否运动就看物体与参照物之间的位置是否发生变化,位置发生变化则物体运动,位置不发生变化,则物体静止。

【解答】解:在商场里,当你站在上升的自动扶梯上时,相对于自动扶梯,人的位置没有发生改变,则人是静止的;相当于商场地面,人的位置发生了改变,则人是运动的。故只有C说法正确。

故选:C。

【点评】运动和静止是相对的,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

3.

【分析】在研究物体的机械运动时要先选择一个物体,假定该物体不动,这个物体是参照物;如果物体的位置相对于参照物不变,则物体是静止的,如果物体的位置相对于参照物不断变化,则物体是运动的。

【解答】解:

以地面、餐桌、墙壁为参照物,机器人与地面、餐桌、墙壁的位置在不断的变化,故机器人是运动的,故ACD不符合题意;

以托盘为参照物,机器人与托盘的位置没有变化故机器人是静止的,故B符合题意。

故选:B。

【点评】本题根据物体的运动状态判断所选参照物,难度不大是一道基础题,熟练掌握基础知识即可正确解题。

4.

【分析】根据v=算出平均速度即可解答。1m/s=3.6km/h

【解答】解:共享汽车行驶的路程s=20km,时间t=30min=h;

共享汽车的平均速度:v===40km/h=40×=0.67km/min=40×=11.1m/s,故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题考查了速度公式的应用以及单位换算,是一道基础计算题。

5.

【分析】(1)根据s﹣t图象找出同一时刻a、b、c对应的路程,然后由速度公式判断三图象对应速度的大小关系;

(2)由图象判断5s内,三图象的路程差;

(3)根据图象a、b、c的速度及它们5s的路程差,根据题意选择答案。

【解答】解:

(1)由图象可知,相同时间内(如t=4s)a、b、c的路程关系为sa>sb>sc,

由速度公式v=可知,va>vb>vc;

(2)由图象可知,t=5s时,sa﹣sb>2m,sa﹣sc≈4m>2m,sb﹣sc<2m;

(3)由题知,甲的速度大于乙的速度,运动5s甲、乙间的距离大于2m;结合前面解答可知,甲的s﹣t图象一定是图线a;乙的s﹣t图象可能是图线b,也可能是图线c;

故选:A。

【点评】本题是一道物体的s﹣t图象题,对初中学生来说有一定的难度;分析清楚图象,由图象找出路程s与时间t的对应关系是正确解题的前提与关键。

6.

【分析】根据生活经验,结合人的步幅大小和迈步的频率可进行针对性的估算。

【解答】解:一个成年人,如果有意迈大步行走的话,一步的距离大约有1m多一点,而迈一步的时间也接近1s,因此选项中1.2m/s与此最接近。

1.2m/s=4.32km/h=0.0012km/s=43.2dm/s,故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题是一道估算题,平时注意观察、积累相关数据,有助于解答该类习题还要注意单位的换算。

7.

【分析】研究机械运动时,假定不动的物体叫参照物。与参照物相比,物体位置有变化,说明物体在运动;物体位置没有变化,说明物体处于静止状态。

【解答】解:“天舟一号”飞船与“天宫二号”实现对接后,保持相对静止,以对方为参照物,两者都是静止的。所以选择“天宫二号”为参照物,“天舟一号”是静止的。

故选:B。

【点评】一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物;所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同,注意体会运动和静止的相对性

8.

【分析】判断一个物体的运动情况时,必须先确定一个作为标准的参照物,分析研究对象和参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:以船为参照物,船与山之间的距离发生了变化,而且船向前行,以船为参照物,山在“后退”。

故选:B。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

9.

【分析】(1)使用刻度尺测量物体长度之前,要明确其零刻线、量程和分度值;

(2)刻度尺上最小的一格代表的长度是此刻度尺的分度值;使用刻度尺测量物体长度时,测量结果要估读到分度值的下一位。

【解答】解:

(1)使用刻度尺前要注意观察它的零刻线、量程和分度值;

(2)由图知,在1cm之间有10个小格,所以一个小格代表1mm,即该刻度尺的分度值为1mm;

测量时起始端没从0开始,把2.00cm处当作“0”刻度,右侧示数为5.25cm,减去2.00cm即为物体长度,物体的长度为5.25cm﹣2.00cm=3.25cm。

故选:C。

【点评】刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,使用时刻度要紧贴被测物体,读数时视线与刻度垂直,估读到分度值的下一位。

10.

【分析】速度表显示汽车的瞬时速度,由表中标度可知速度的单位;由平均速度公式可求得全程的平均速度。

【解答】解:AB、速度表指针显示的是物体的瞬时速度,故瞬时速度为90km/h;故A正确,B错误;

CD、因不知道物体的路程和时间,故无法确定物体的平均速度;故CD错误;

故选:A。

【点评】本题要注意汽车的启动过程不是匀变速直线运动,故不能用v=求解。

11.

【分析】匀速直线运动是指运动速度保持不变,方向为直线的运动,通过图象判断时,要先明确图象的横纵坐标所代表的物理量,再明确其变化规律。

【解答】解:

AC、图中的s﹣t图象是曲线,说明路程和时间不成正比,也就是物体做变速运动,故AC不符合题意;

B、图中的v﹣t图象表示物体的速度不变,说明物体做匀速直线运动,故B符合题意;

D、图中的v﹣t图象表示物体的速度均匀增大,说明物体做加速直线运动,故D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答本题的关键是理解匀速直线运动的概念,并会通过观察图象来判断其运动状态。

12.

【分析】根据图象中的横纵坐标判定路程与时间的关系;根据图象的性质判定运动状态。

【解答】解:

A、0~t1时间段内的s﹣t图象为直线,故做的是匀速直线运动,故A错误;

B、t1~t2时间内,汽车的路程没有改变,故处于静止状态,故B错误;

C、由纵坐标可知,0~t1比t2~t3运动的路程短,故C错误;

D、由图可知,0~t1比t2~t3图象的倾斜程度大,即在相同时间内,通过的路程长,故0~t1比t2~t3运动的速度大,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了物体运动的s﹣t图象,理解图象的含义是解题的关键。

13.

【分析】(1)根据图象解答;

(2)从图象中找出20s时间内物体通过的路程,利用速度公式计算;

(3)在路程﹣﹣时间图象中,水平直线表示物体静止,而倾斜的直线表示物体做匀速直线运动。根据图象分别求出物体在0~5s时间内的速度和10~20s内的速度,然后比较即可。

【解答】解:

A、由图象知,5s时,物体通过的路程为2.5m,故A正确;

B、整个20s时间内,物体通过的路程为4m,则物体的平均速度为v===0.2m/s,故B正确;

CD、前5s内物体通过的路程为2.5m,则速度为:v1===0.5m/s,物体做的是匀速直线运动;

5~10s内物体通过的路程不变,即物体处于静止状态;

而10~20s物体也是做匀速直线运动,速度为v2===0.15m/s。

所以,物体在20s内不是都做匀速直线运动,物体在0~5s时间内的速度比10~20s内的速度大;故C错误,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查学生对图象的认识,应能通过图象得出物体所做的运动状态和各段及所经历的时间。

14.

【分析】已知甲乙两车的速度和运动时间,根据速度公式变形s=vt分别求出10s经过的路程,然后比较即可。

【解答】解:由v=得:

甲车经过的路程为s甲=v甲t=15m/s×10s=150m;

乙车经过的路程为s乙=v乙t=10m/s×10s=100m。

∴==。

故选:B。

【点评】解答此题的关键是灵活运用速度公式,难度不大,属于基础题。

15.

【分析】根据图象中图线的形状,判断物体的运动情况;再结合选项中的说法,运用速度的公式,可得出正确的选项。

【解答】解:

A、由图象可知,相遇时(即两图线相交),甲通过的路程为400m﹣100m=300m,乙通过的路程为100m;故A错误;

B、由图象可知,在0﹣10s内,乙处于静止状态;在10s后乙物体才做匀速直线运动,故B错误;

C、由图象可知,甲物体做匀速直线运动,在30s内通过的路程为300m,

甲的运动速度为v===10m/s;故C正确;

D、由图象可知,在0﹣10s内,甲做匀速直线运动,而乙处于静止状态;10s﹣30s,甲乙均做匀速直线运动;所以乙比甲要晚10s出发,故D错误;

故选:C。

【点评】准确分析图象中两个物体的运动情况,是解答此题的关键。

二.填空题(共8小题)

16.

【分析】被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:以列车为参照物,站在站台上的安全员相对于列车的位置发生了变化,安全员在向后运动,但行李架上的物品相对于列车的位置没有发生变化,行李架上的物品是静止的。

故答案为:列车;静止。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

17.

【分析】长度单位的换算关系是:1km=1000m=10dm=100cm=1000mm=106μm=109nm;根据各个单位之间的进率进行换算。

被研究的物体和选定为参照物的物体之间发生位置变化,被研究的物体是运动的,否则是静止的。

【解答】解:因为1km=1000m,所以21.0975km=21097.5m;

大山同学在奔跑过程中,街道两旁的树木相对于大山同学向后运动,因此他是以自己为参照物的;

故答案为:21097.5;自己。

【点评】此题考查了单位的换算和参照物的选择,难度不大,认真分析即可。

18.

【分析】在研究机械运动时要先选择参照物,如果物体相对于参照物位置不变,则物体静止;如果物体相对于参照物位置发生变化,则物体是运动的。

【解答】解:小华认为自己是静止的,说明小华与所选参照物之间的相对位置没有变化,根据题意可知,以妈妈或自行车为参照物,小华与妈妈或自行车之间的相对位置没有变化,因此他是以妈妈或自行车为参照物。以爸爸自己或地面为参照物,小华与爸爸或地面之间的位置发生了变化,所以站在地面上的爸爸认为他是运动的,这表明运动和静止是相对的。

故答案为:妈妈或自行车;相对。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

19.

【分析】(1)比较高铁和普通列车的速度大小,然后根据运动和静止的相对性分析解答;

(2)求出高铁与普通列车的速度之差,利用速度公式计算普通列车的长度。

【解答】解:

(1)由题知,高铁和普通列车都向南运动,且高铁的速度大于普通列车的速度,

所以,以普通列车为参照物,小红向南运动;以小红为参照物,普通列车向北行驶。

(2)高铁和普通列车的相对速度:v=300km/h﹣120km/h=180km/h=50m/s,

根据v=可得,普通列车的长度为:s=vt=50m/s×16s=800m。

故答案为:南;北;800。

【点评】此题考查运动和静止的相对性、速度公式及其应用,关键是正确理解两车的相对速度。

20.

【分析】(1)匀速直线运动的路程s与运动时间t成正比,s﹣t图象是一条倾斜的直线,由图象找出甲乙的路程s与所对应的时间t,由速度公式可求出甲乙的速度,然后比较它们的大小关系;

根据甲、乙速度和运动时间,得到运动的路程,进一步得到两车距离。

(2)首先根据甲乙的速度关系判断两物体的位置关系,然后以甲为参照物,判断乙的运动状态。

【解答】解:

(1)读图可知,经过6s,甲运动了1.2m,乙运动了0.6m,

则甲的速度:v甲===0.2m/s;

乙的速度:v乙===0.1m/s,

所以,v甲>v乙;

经过5s,两车通过的路程分别为:

s甲′=v甲t′=0.2m/s×5s=1m,s乙′=v乙t′=0.1m/s×5s=0.5m,

此时两车相距:△s=1m﹣0.5m=0.5m。

(2)由于甲、乙两车同时同地向东做匀速直线运动,所以,同一时刻甲在乙的前面向东运动,如果以甲为参照物,则乙向西运动。

故答案为:0.2m/s;0.5m;西。

【点评】本题考查了物体的s﹣t图象及物体运动状态的判断方法,由图象找出两物体的路程s与所对应的时间t,是解题的关键,具体分析时应细心找准s和t的对应关系。

21.

【分析】根据t=求出动车组全程运行的时间;

乘客发现路旁的树木不断向后退去,这是在描述树木的运动,相对于地面来说树木是静止的,相对于乘客自身或动车组为参照物的,树木就是运动的。

【解答】解:动车组行驶的时间t===1.25h;

树木后退是以动车组或乘客自己为参照物的。

故答案为:1.25;动车组。

【点评】此题考查的是速度的有关计算和参照物的判断,是一道基础题。

22.

【分析】先根据图象判断前5s内物体的运动状态,然后确定前5s内物体通过的路程;根据图象判断物体在5s﹣15s内的运动状态,然后根据图象信息以及速度公式求出物体运动的速度。

【解答】解:根据图象可知,前5s内物体始终静止,因此前5s内物体通过的路程是0m;

根据图象可知5s﹣15s内物体做匀速直线运动,所用的时间t=15s﹣5s=10s,

物体在5s﹣15s内通过的路程s=6m﹣2m=4m,

因此在5s﹣15s内物体运动的速度:v===0.4m/s。

故答案为:0;0.4。

【点评】本题考查速度的计算和物体运动状态的判断,关键能从图中读出有用信息。

23.

【分析】(1)根据公式v=计算平均速度;

(2)运动和静止是相对的,相对于参照物来说物体位置发生变化则是运动的,否则是静止的。

【解答】解:(1)长江索道全长s=1165m,单程运行时间为t=233s,

索道在该次运行的平均速度为:v===5m/s。

(2)驶离站台后,车厢里的游客以对面的建筑为参照物,游客与地面位置发生了变化,所以游客自己是运动的。

故答案为:5;运动。

【点评】此题主要考查的是学生对速度的计算和运动静止相对性的理解和掌握,基础性题目。

三.实验探究题(共1小题)

24.

【分析】(1)刻度尺的最小刻度值为相邻的刻度线表示的长度;起始端没从0开始,把1.00cm处当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去1.00cm即为物体长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位;

(2)秒表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

【解答】解:

(1)图示刻度尺1cm又分为10个小刻度,故最小刻度值为1mm;小球起始端对应的刻度值为2.00cm,末端对应的刻度值为3.25cm,小球直径为:3.25cm﹣2.00cm=1.25cm;

(2)秒表小盘的分度值是0.5min,指针在5min和6min之间,偏向6min 一侧;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在37.5s,因此秒表读数为5min37.5s=337.5s。

故答案为:1.25cm;337.5s。

【点评】刻度尺、秒表是日常生活和物理实验中经常使用的基本测量工具,需要我们熟练掌握其使用和读数方法。

四.计算题(共5小题)

25.

【分析】(1)知道小明慢跑的路程和时间,根据v=求出其平均速度;

(2)根据s=vt求出小明以上述速度跑30min的路程。

【解答】解:

(1)小明慢跑的平均速度:

v===5m/s;

(2)小明以上述速度跑20min的路程:

s′=vt′=5m/s×20×60s=6000m。

答:(1)小明慢跑的平均速度为5m/s;

(2)小明以上述速度跑20min,共跑了6000m。

【点评】本题考查了平均速度的计算和速度公式的应用,是一道基础题目。

26.

【分析】由图象可知,两人都做匀速直线运动,由图象可知两人完成120m时所需要的时间,则可知两人的速度快慢关系。

【解答】解:(1)(2)由图可知,骑车达到120m时用时50s﹣10s=40s,而跑步达到120m时用时60s﹣0s=60s,

而两人的速度分别为:v骑车===3m/s,v跑步===2m/s;

(3)跑步者跑了80s,骑车者骑行了80s﹣10s=70s,

由v=可得:

跑步者80s跑的路程s跑步′=v跑步t跑步′=2m/s×80s=160m;

骑行者骑行的路程s骑行′=v骑行t骑行′=3m/s×70s=210m;

两者相距△s=210m﹣160m=50m。

答:(1)骑车者的速度为3m/s;

(2)跑步者的运动速度为2m/s;

(3)跑步者跑了80s后,骑车者与跑步者相距50m。

【点评】本题考查学生对速度公式的掌握和运用,能从图象得出相关信息是本题的关键。

27.

【分析】高铁的运行的路程等于普兰店大桥与车长之和,又知时间,利用速度公式计算速度。

【解答】解:

高铁完全通过大桥所用的时间:t=72s=0.02h,

高铁完全通过大桥行驶的路程:

s=s车+s桥=0.2km+4.96km=5.16km,

则高铁的运行速度:

v===258km/h。

答:高铁的运行速度为258km/h。

【点评】此题考查速度公式及其应用,难度不大,关键是知道高铁的运行的路程等于普桥与车长之和。计算过程中应注意单位换算。

28.

【分析】认真分析汽车与声音在运动方面的关系,可以发现:汽车与笛声的时间相同,路程之和与距离440m有具体的关系;再运用速度的公式或变形公式可求汽车的速度。

【解答】解:由题意知:2.5s内汽车与声音通过的路程之和是s的2倍,即s车+s声=2s;

由v=可得v车t+v声t=2s;

即v车×2.5s+340m/s×2.5s=2×440m;

解得:v车=12m/s。

答:汽车行驶的速度为12m/s。

【点评】分析准确题目中涉及的物体在运动上时间、路程的关系,并灵活运用速度公式,做出解答,常见题目。

29.

【分析】(1)根据表中数据求出列车由北京南站驶往上海虹桥站的路程和时间,根据公式v=求出平均速度;

(2)分别求出列车在济南西到南京南、南京南到上海虹桥这两个路段的运行过程中平均速度,进行比较即可

【解答】解:(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站,t=4h54min=4.9h,s=1318km,

全程的平均速度:v==≈269km/h;

(2)北京南到济南西的平均速度:s1=408km,t1=1h30min=1.5h,

v1===272km/h

济南西到南京南的平均速度:s2=1013km﹣408km=605km,t2=2h12min=2.2h,

v2===275km/h;

从南京南到上海虹桥的平均速度:s3=1318km﹣1013km=305km,t3=1h

v3===305km/;

由以上计算可知:v3>v2>v1,即高铁在南京南到上海虹桥路段运行得最快。

答:(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站全程的平均速度是269km/h;

(2)高铁在南京南到上海虹桥路段运行得最快。

【点评】此题主要考查的是学生对图表的分析处理能力和公式的运用计算能力,基础性题目,注意单位的换算。

五.解答题(共4小题)

30.

【分析】(1)刻度尺使用之前,需要首先观察其量程、分度值和零刻度线。刻度尺如果发生零刻度线磨损的情况,可以从某一个完整的刻度开始测量,同时要估读到分度值的下一位。刻度尺测量时,要放正,视线要与尺面垂直。记录时,既要记下数值,又要记下单位。

(2)根据秒表的结构和刻度盘的单位进行分析,即小刻度盘的单位是min,大刻度盘的单位是s,然后读出时间。

【解答】解:(1)1cm=10mm;此刻度尺的分度值是:1mm;

根据图中显示,刻度尺的最小分度值为mm,木块的长度是3.80cm;

(2)小盘的分度值是0.5min,指针在5min和6min之间;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在37.5s,

因此秒表读数为5min37.5s=5×60s+37.5s=337.5s。

故答案为:3.80;337.5。

【点评】本题考查了刻度尺、秒表的读数,要注意每种测量工具的分度值,在初中物理中,除了长度测量需要估读外,其它测量都不用估读。

31.

【分析】(1)分度值是刻线上最小格所表示的数值;

(2)物体的长度值由准确值和估计值组成。

【解答】解:(1)刻度尺上最小格表示的长度是:1mm,所以其分度值是:1mm;

(2)纽扣的准确值是:1.1cm;估计值是:0.00cm;

纽扣的直径是:1.1cm+0.00cm=1.10cm;

故答案是:1,1.10。

【点评】此题主要考查刻度尺的分度值和读数,属于基本操作技能,应当掌握。

32.

【分析】(1)根据图象读出AB段的距离,运用公式v=求出AB段的平均速度;

(2)让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,平均速度会偏小;

(3)根据后半段路程速度的大小进行分析。

【解答】解:

(1)小车运动距离sAB=80.0cm﹣40.0cm=40.0cm,tAB=1.6s,

小车通过AB段的平均速度:v===25.0cm/s;

(2)如果让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式v=知,平均速度会偏小;

(3)所测时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0;小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间,因此他的方案不正确。

故答案为:

(1)40.0;25.0;

(2)小;

(3)不正确;因为所测时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0;小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间。

【点评】本题考查“测小车的平均速度”的实验,一定学会读出路程和时间,按平均速度的定义代入v=求出平均速度。

33.

【分析】(1)测量长度需要用刻度尺及细棉线,测量时间需要用秒表,做的关于蚊香的实验,就应该有蚊香,而且要点燃蚊香就要火柴;

(2)先用刻度尺与细棉线测出一小段蚊香的长度s,再用秒表测出燃烧这段需要的时间t,根据速度公式v=就可算出蚊香燃烧的速度。

【解答】解:(1)器材:刻度尺、细棉线、手表、蚊香、火柴;

(2)步骤:①取一小段蚊香,用细棉线与蚊香紧贴,在两端点处做标记,拉直棉线,用刻度尺测出两标记间的距离为s;

②用火柴点燃蚊香,并计时,测出蚊香完全烧完所用的时间为t;

③则蚊香的燃烧速度为v=。

【点评】本题考查了速度公式的计算,弄清所需要测的物理量即一小段蚊香的长度及燃烧这小段蚊香需要的时间是解题的关键。

评卷人

得 分

一.选择题(共15小题)

1.科学家经常用估算的方法来获得事物的有关信息。估算不是胡乱猜测,它的结果是根据已知的信息进行合理推测得到的,例如经过测量一个成年人“一拃(zha)”(伸开五指,拇指与中指间最长的距离)长度约为20cm,一张课桌的高约为4拃,估算高度约为80cm。下面是小明的一些估算值,你认为符合实际的是( )

A.一张纸的厚度约为1mm

B.一个成年人正常步行时的速度约为5m/s

C.一个初中学生所受重力约为500N

D.一个鸡蛋的质量约为0.5kg

2.在商场里,当你站在上升的自动扶梯上时,关于你是运动还是静止的说法中正确的是( )

A.运动的 B.静止的

C.相对自动扶梯是静止的 D.相对商场地面是静止的

3.图是穿行在餐厅的机器人端着托盘送餐的情景。若认为机器人是静止的,则选择的参照物是( )

A.地面 B.托盘 C.餐桌 D.墙壁

4.近来共享电动汽车成为人们低碳出行的交通工具,某共享汽车30min行驶20km,则该车的平均速度为( )

A.40km/h B.1.5km/min C.15m/s D.40m/s

5.2018年4月30日东坡国际半程马拉松比赛在眉山市湿地公园隆重举行,若甲、乙两位运动员同时从起跑线起跑并做匀速直线运动,他们的路程时间s﹣t图象是如图所示,a、b、c三条图线中的两条,甲的速度大于乙的速度,运动5s甲、乙间的距离大于2m,则( )

A.甲的s﹣t图象一定为a B.乙的s﹣t图象一定为c

C.甲的s﹣t图象可能为b D.乙的s﹣t图象可能为a

6.一个成年人正常的步行速度大约是( )

A.1.2 米/秒 B.24 米/秒 C.36 千米/秒 D.48 分米/秒

7.2017年4月,货运飞船“天舟一号”在文昌航天发射场使用“长征七号”运载火箭发射,并与“天宫二号”顺利完成自动交会对接,如图所示,对接完成后,若认为“天舟一号”处于静止状态,则选取的参照物是( )

A.“长征七号” B.“天宫二号”

C.文昌航天发射场 D.地球

8.鲁迅的《社戏》中有这样的描写:“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了……”其中“山……向船尾跑去了”所选的参照物是( )

A.山 B.船 C.流水 D.河岸

9.如图是用刻度尺测长度的实验,所记录的测量结果正确的是( )

A.5.3cm B.5.25cm C.3.25cm D.3.3cm

10.某辆汽车启动后,经过20s,速度表的指针指在如图所示的位置,由表可知( )

A.此时汽车的速度是90km/h

B.此时汽车的速度是90m/s

C.启动后20s内汽车的平均速度是90km/h

D.启动后20s内汽车的平均速度是90m/s

11.下列图象中,能正确反映匀速直线运动的是( )

A. B. C. D.

12.某汽车在平直公路上行驶,其s﹣t图象如图所示,下列描述正确的是( )

A.0~t1做加速直线运动 B.t1~t2做匀速直线运动

C.0~t1比t2~t3运动的路程长 D.0~t1比t2~t3运动的速度大

13.如图所示是某物体做直线运动时的路程随时间变化的图象,由图象判断下列说法错误的是( )

A.5s时,物体通过的路程为2.5m

B.整个20s时间内,物体的平均速度为0.2m/s

C.物体在20s内都做匀速直线运动

D.物体在0~5s时间内的速度比10~20s内的速度大

14.甲、乙两车都做匀速直线运动,两车的速度分别为15m/s和10m/s,则两车都运动10s时间后的路程之比为( )

A.1:1 B.3:2 C.2:3 D.1:3

15.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲的运动速度为10m/s

D.甲、乙是同时出发的

评卷人

得 分

二.填空题(共8小题)

16.成绵乐高铁开通两年来,极大地促进了沿线经济发展。列车启动后,坐在车上的小明同学觉得站在站台上的安全员在向后运动,他所选择的参照物是 (写出一个即可);行李架上的物品相对于列车是 的(选填“静止”或“运动”)。

17.国家级“奔跑中国?一带一路”马拉松系列赛首站﹣﹣2018贵港国际马拉松于2018年3月4日在贵港市新世纪广场起航开跑,CCTV5全程直播。其中半程马拉松距离为21.0975km,合 m.大山同学在奔跑过程中看到街道两旁的树木向后倒退,他是以 为参照物。

18.小华和妈妈在仁和区湿地公园骑双人自行车游玩,小华认为自己是静止的,他是以 为参照物,但站在地面上的爸爸认为他是运动的,这表明运动和静止是 的。

19.我国高铁总路程居世界第一,人们出行更加方便快捷,暑假小红和父母外出旅游,她们乘坐的高铁动车正以300km/h的速度向南行驶,旁边平行铁轨一列普通列车以120km/h的速度也向南行驶,小红发现自己超过普通列车用的时间为16s,以普通列车为参照物,小红向 (选填“南”或“北”)行驶,以小红为参照物。普通列车向 (选填“南”或“北”)行驶,普通列车的长度为 m。

20.甲、乙两小车同时同地向东做匀速直线运动,它们的s﹣t图象如图所示,甲车的速度为 ,5s时两车相距 ,以甲车为参照物,乙车向 运动。

21.如图所示是我国最新的“和谐号”动车组。若该车以160Km/h的速度在长约200Km的沪杭铁路线上行驶,则动车组全程运行的时间约需 h.行驶中乘客发现路旁的树木不断向后退去,则乘客是以 为参照物的。

22.如图是某物体的s﹣t图象,由图象可知前5s内物体通过的路程是 m,在5s﹣15s内物体运动的速度是 m/s。

23.“五一节”期间,很多外地游客乘坐重庆长江索道,体验重庆的“立体交通”。如图所示,长江索道全长约1165m,某次单程运行时间为233s,则索道在该次运行的平均速度为 m/s。驶离站台后,车厢里的游客以对面的建筑为参照物,判断自己是 (选填“运动”或“静止”)的。

评卷人

得 分

三.实验探究题(共1小题)

24.如图甲所示的小球直径为 ,如图乙所示的秒表读数为 。

评卷人

得 分

四.计算题(共5小题)

25.小明是一名跑步爱好者,只要条件允许,每天都坚持慢跑20min,若小明在学校运动场上以平时慢跑的速度跑完400m,用时80s,求:

(1)小明慢跑的平均速度;

(2)小明以上述速度跑20min,共跑了多少m。

26.如图所示是在同一道路上一个骑车者和一个跑步者的路程与时间的变化图象,请仔细阅读图象后回答下列问题:

(1)骑车者的速度为多大?

(2)跑步者的速度为多大?

(3)跑步者跑了80s后,骑车者与跑步者相距多远?

27.一列长200m的高铁列车从哈尔滨驶出到大连,匀速通过全程最长长度为4.96km的普兰店大桥时,所用时间为72s,则高铁的运行速度为多少km/h?

28.一辆汽车做匀速直线运动,在距离正前方峭壁440m处鸣笛后继续前进,经过2.5s听到从峭壁反射回来的汽笛声,求汽车的行驶速度?

29.如表是北京南站到上海虹桥站的G11次高速列车的运行时刻表

站次

站名

到达时间

开车时间

运行时间

里程

1

北京南

始发站

08:00

0分

0

2

济南西

09:30

09:36

1小时30分

408千米

3

南京南

11:48

11:54

3小时48 分

1013千米

4

上海虹桥

12:54

终点站

4小时54分

1318千米

根据高铁运行时刻表回答下列问题:

(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站全程的平均速度是多少km/h?

(2)高铁在哪个路段运行得最快?

评卷人

得 分

五.解答题(共4小题)

30.如图所示,物体甲的长度为 cm,停表乙的示数为 s.?

31.小明用刻度尺和三角板按图测一枚纽扣的直径,该刻度尺的分度值是 mm,纽扣的直径是 cm。

32.如图在斜面上测量小车运动的平均速度。让小车从斜面A点由静止开始下滑,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可测出不同阶段的平均速度。

(1)图中AB段的路程sAB= cm,如果测得时间tAB=1.6s.则AB段的平均速度vAB= cm/s。

(2)在测量小车到达B点的时间时,如果小车过了B点才停止记时,测得AB段的平均速度vAB会偏 。

(3)为了测量小车运动过程中下半程的平均速度,某同学让小车从B点由静止释放,测出小车到达C点的时间,从而计算出小车运动过程中下半程的平均速度。他的做法正确吗? ,理由是: 。

33.蚊香生产者为了节约原料和用户使用方便,要根据蚊香的燃烧速度生产规格的各种蚊香,有一种蚊香如图所示,请你设计一个实验,测出该蚊香正常燃烧速度,要求:

(1)写出所需要的器材;

(2)说明测量方法。

沪科版物理八年级上《第二章运动的世界》单元测试题

参考答案与试题解析

一.选择题(共15小题)

1.

【分析】首先要对选项中涉及的几种物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。

【解答】解:A、一张纸的厚度约为70μm,即0.07mm;故A错误;

B、成年人正常步行时的速度约1m/s;故B错误;

C、中学生的质量一般在100斤即50kg左右,根据重力与质量的关系可得重力G=mg=50kg×10N/kg=500N;故C正确;

D、一斤(500g)鸡蛋可称8﹣﹣10个,那么一个鸡蛋的质量约为50g;故D错误;

故选:C。

【点评】此题考查对生活中常见物理量的估测,结合对生活的了解和对物理单位的认识,找出符合实际的选项即可。

2.

【分析】判断物体是否运动就看物体与参照物之间的位置是否发生变化,位置发生变化则物体运动,位置不发生变化,则物体静止。

【解答】解:在商场里,当你站在上升的自动扶梯上时,相对于自动扶梯,人的位置没有发生改变,则人是静止的;相当于商场地面,人的位置发生了改变,则人是运动的。故只有C说法正确。

故选:C。

【点评】运动和静止是相对的,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

3.

【分析】在研究物体的机械运动时要先选择一个物体,假定该物体不动,这个物体是参照物;如果物体的位置相对于参照物不变,则物体是静止的,如果物体的位置相对于参照物不断变化,则物体是运动的。

【解答】解:

以地面、餐桌、墙壁为参照物,机器人与地面、餐桌、墙壁的位置在不断的变化,故机器人是运动的,故ACD不符合题意;

以托盘为参照物,机器人与托盘的位置没有变化故机器人是静止的,故B符合题意。

故选:B。

【点评】本题根据物体的运动状态判断所选参照物,难度不大是一道基础题,熟练掌握基础知识即可正确解题。

4.

【分析】根据v=算出平均速度即可解答。1m/s=3.6km/h

【解答】解:共享汽车行驶的路程s=20km,时间t=30min=h;

共享汽车的平均速度:v===40km/h=40×=0.67km/min=40×=11.1m/s,故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题考查了速度公式的应用以及单位换算,是一道基础计算题。

5.

【分析】(1)根据s﹣t图象找出同一时刻a、b、c对应的路程,然后由速度公式判断三图象对应速度的大小关系;

(2)由图象判断5s内,三图象的路程差;

(3)根据图象a、b、c的速度及它们5s的路程差,根据题意选择答案。

【解答】解:

(1)由图象可知,相同时间内(如t=4s)a、b、c的路程关系为sa>sb>sc,

由速度公式v=可知,va>vb>vc;

(2)由图象可知,t=5s时,sa﹣sb>2m,sa﹣sc≈4m>2m,sb﹣sc<2m;

(3)由题知,甲的速度大于乙的速度,运动5s甲、乙间的距离大于2m;结合前面解答可知,甲的s﹣t图象一定是图线a;乙的s﹣t图象可能是图线b,也可能是图线c;

故选:A。

【点评】本题是一道物体的s﹣t图象题,对初中学生来说有一定的难度;分析清楚图象,由图象找出路程s与时间t的对应关系是正确解题的前提与关键。

6.

【分析】根据生活经验,结合人的步幅大小和迈步的频率可进行针对性的估算。

【解答】解:一个成年人,如果有意迈大步行走的话,一步的距离大约有1m多一点,而迈一步的时间也接近1s,因此选项中1.2m/s与此最接近。

1.2m/s=4.32km/h=0.0012km/s=43.2dm/s,故A正确,BCD错误。

故选:A。

【点评】本题是一道估算题,平时注意观察、积累相关数据,有助于解答该类习题还要注意单位的换算。

7.

【分析】研究机械运动时,假定不动的物体叫参照物。与参照物相比,物体位置有变化,说明物体在运动;物体位置没有变化,说明物体处于静止状态。

【解答】解:“天舟一号”飞船与“天宫二号”实现对接后,保持相对静止,以对方为参照物,两者都是静止的。所以选择“天宫二号”为参照物,“天舟一号”是静止的。

故选:B。

【点评】一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物;所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同,注意体会运动和静止的相对性

8.

【分析】判断一个物体的运动情况时,必须先确定一个作为标准的参照物,分析研究对象和参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:以船为参照物,船与山之间的距离发生了变化,而且船向前行,以船为参照物,山在“后退”。

故选:B。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

9.

【分析】(1)使用刻度尺测量物体长度之前,要明确其零刻线、量程和分度值;

(2)刻度尺上最小的一格代表的长度是此刻度尺的分度值;使用刻度尺测量物体长度时,测量结果要估读到分度值的下一位。

【解答】解:

(1)使用刻度尺前要注意观察它的零刻线、量程和分度值;

(2)由图知,在1cm之间有10个小格,所以一个小格代表1mm,即该刻度尺的分度值为1mm;

测量时起始端没从0开始,把2.00cm处当作“0”刻度,右侧示数为5.25cm,减去2.00cm即为物体长度,物体的长度为5.25cm﹣2.00cm=3.25cm。

故选:C。

【点评】刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,使用时刻度要紧贴被测物体,读数时视线与刻度垂直,估读到分度值的下一位。

10.

【分析】速度表显示汽车的瞬时速度,由表中标度可知速度的单位;由平均速度公式可求得全程的平均速度。

【解答】解:AB、速度表指针显示的是物体的瞬时速度,故瞬时速度为90km/h;故A正确,B错误;

CD、因不知道物体的路程和时间,故无法确定物体的平均速度;故CD错误;

故选:A。

【点评】本题要注意汽车的启动过程不是匀变速直线运动,故不能用v=求解。

11.

【分析】匀速直线运动是指运动速度保持不变,方向为直线的运动,通过图象判断时,要先明确图象的横纵坐标所代表的物理量,再明确其变化规律。

【解答】解:

AC、图中的s﹣t图象是曲线,说明路程和时间不成正比,也就是物体做变速运动,故AC不符合题意;

B、图中的v﹣t图象表示物体的速度不变,说明物体做匀速直线运动,故B符合题意;

D、图中的v﹣t图象表示物体的速度均匀增大,说明物体做加速直线运动,故D不符合题意。

故选:B。

【点评】解答本题的关键是理解匀速直线运动的概念,并会通过观察图象来判断其运动状态。

12.

【分析】根据图象中的横纵坐标判定路程与时间的关系;根据图象的性质判定运动状态。

【解答】解:

A、0~t1时间段内的s﹣t图象为直线,故做的是匀速直线运动,故A错误;

B、t1~t2时间内,汽车的路程没有改变,故处于静止状态,故B错误;

C、由纵坐标可知,0~t1比t2~t3运动的路程短,故C错误;

D、由图可知,0~t1比t2~t3图象的倾斜程度大,即在相同时间内,通过的路程长,故0~t1比t2~t3运动的速度大,故D正确。

故选:D。

【点评】本题考查了物体运动的s﹣t图象,理解图象的含义是解题的关键。

13.

【分析】(1)根据图象解答;

(2)从图象中找出20s时间内物体通过的路程,利用速度公式计算;

(3)在路程﹣﹣时间图象中,水平直线表示物体静止,而倾斜的直线表示物体做匀速直线运动。根据图象分别求出物体在0~5s时间内的速度和10~20s内的速度,然后比较即可。

【解答】解:

A、由图象知,5s时,物体通过的路程为2.5m,故A正确;

B、整个20s时间内,物体通过的路程为4m,则物体的平均速度为v===0.2m/s,故B正确;

CD、前5s内物体通过的路程为2.5m,则速度为:v1===0.5m/s,物体做的是匀速直线运动;

5~10s内物体通过的路程不变,即物体处于静止状态;

而10~20s物体也是做匀速直线运动,速度为v2===0.15m/s。

所以,物体在20s内不是都做匀速直线运动,物体在0~5s时间内的速度比10~20s内的速度大;故C错误,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查学生对图象的认识,应能通过图象得出物体所做的运动状态和各段及所经历的时间。

14.

【分析】已知甲乙两车的速度和运动时间,根据速度公式变形s=vt分别求出10s经过的路程,然后比较即可。

【解答】解:由v=得:

甲车经过的路程为s甲=v甲t=15m/s×10s=150m;

乙车经过的路程为s乙=v乙t=10m/s×10s=100m。

∴==。

故选:B。

【点评】解答此题的关键是灵活运用速度公式,难度不大,属于基础题。

15.

【分析】根据图象中图线的形状,判断物体的运动情况;再结合选项中的说法,运用速度的公式,可得出正确的选项。

【解答】解:

A、由图象可知,相遇时(即两图线相交),甲通过的路程为400m﹣100m=300m,乙通过的路程为100m;故A错误;

B、由图象可知,在0﹣10s内,乙处于静止状态;在10s后乙物体才做匀速直线运动,故B错误;

C、由图象可知,甲物体做匀速直线运动,在30s内通过的路程为300m,

甲的运动速度为v===10m/s;故C正确;

D、由图象可知,在0﹣10s内,甲做匀速直线运动,而乙处于静止状态;10s﹣30s,甲乙均做匀速直线运动;所以乙比甲要晚10s出发,故D错误;

故选:C。

【点评】准确分析图象中两个物体的运动情况,是解答此题的关键。

二.填空题(共8小题)

16.

【分析】被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:以列车为参照物,站在站台上的安全员相对于列车的位置发生了变化,安全员在向后运动,但行李架上的物品相对于列车的位置没有发生变化,行李架上的物品是静止的。

故答案为:列车;静止。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

17.

【分析】长度单位的换算关系是:1km=1000m=10dm=100cm=1000mm=106μm=109nm;根据各个单位之间的进率进行换算。

被研究的物体和选定为参照物的物体之间发生位置变化,被研究的物体是运动的,否则是静止的。

【解答】解:因为1km=1000m,所以21.0975km=21097.5m;

大山同学在奔跑过程中,街道两旁的树木相对于大山同学向后运动,因此他是以自己为参照物的;

故答案为:21097.5;自己。

【点评】此题考查了单位的换算和参照物的选择,难度不大,认真分析即可。

18.

【分析】在研究机械运动时要先选择参照物,如果物体相对于参照物位置不变,则物体静止;如果物体相对于参照物位置发生变化,则物体是运动的。

【解答】解:小华认为自己是静止的,说明小华与所选参照物之间的相对位置没有变化,根据题意可知,以妈妈或自行车为参照物,小华与妈妈或自行车之间的相对位置没有变化,因此他是以妈妈或自行车为参照物。以爸爸自己或地面为参照物,小华与爸爸或地面之间的位置发生了变化,所以站在地面上的爸爸认为他是运动的,这表明运动和静止是相对的。

故答案为:妈妈或自行车;相对。

【点评】此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。

19.

【分析】(1)比较高铁和普通列车的速度大小,然后根据运动和静止的相对性分析解答;

(2)求出高铁与普通列车的速度之差,利用速度公式计算普通列车的长度。

【解答】解:

(1)由题知,高铁和普通列车都向南运动,且高铁的速度大于普通列车的速度,

所以,以普通列车为参照物,小红向南运动;以小红为参照物,普通列车向北行驶。

(2)高铁和普通列车的相对速度:v=300km/h﹣120km/h=180km/h=50m/s,

根据v=可得,普通列车的长度为:s=vt=50m/s×16s=800m。

故答案为:南;北;800。

【点评】此题考查运动和静止的相对性、速度公式及其应用,关键是正确理解两车的相对速度。

20.

【分析】(1)匀速直线运动的路程s与运动时间t成正比,s﹣t图象是一条倾斜的直线,由图象找出甲乙的路程s与所对应的时间t,由速度公式可求出甲乙的速度,然后比较它们的大小关系;

根据甲、乙速度和运动时间,得到运动的路程,进一步得到两车距离。

(2)首先根据甲乙的速度关系判断两物体的位置关系,然后以甲为参照物,判断乙的运动状态。

【解答】解:

(1)读图可知,经过6s,甲运动了1.2m,乙运动了0.6m,

则甲的速度:v甲===0.2m/s;

乙的速度:v乙===0.1m/s,

所以,v甲>v乙;

经过5s,两车通过的路程分别为:

s甲′=v甲t′=0.2m/s×5s=1m,s乙′=v乙t′=0.1m/s×5s=0.5m,

此时两车相距:△s=1m﹣0.5m=0.5m。

(2)由于甲、乙两车同时同地向东做匀速直线运动,所以,同一时刻甲在乙的前面向东运动,如果以甲为参照物,则乙向西运动。

故答案为:0.2m/s;0.5m;西。

【点评】本题考查了物体的s﹣t图象及物体运动状态的判断方法,由图象找出两物体的路程s与所对应的时间t,是解题的关键,具体分析时应细心找准s和t的对应关系。

21.

【分析】根据t=求出动车组全程运行的时间;

乘客发现路旁的树木不断向后退去,这是在描述树木的运动,相对于地面来说树木是静止的,相对于乘客自身或动车组为参照物的,树木就是运动的。

【解答】解:动车组行驶的时间t===1.25h;

树木后退是以动车组或乘客自己为参照物的。

故答案为:1.25;动车组。

【点评】此题考查的是速度的有关计算和参照物的判断,是一道基础题。

22.

【分析】先根据图象判断前5s内物体的运动状态,然后确定前5s内物体通过的路程;根据图象判断物体在5s﹣15s内的运动状态,然后根据图象信息以及速度公式求出物体运动的速度。

【解答】解:根据图象可知,前5s内物体始终静止,因此前5s内物体通过的路程是0m;

根据图象可知5s﹣15s内物体做匀速直线运动,所用的时间t=15s﹣5s=10s,

物体在5s﹣15s内通过的路程s=6m﹣2m=4m,

因此在5s﹣15s内物体运动的速度:v===0.4m/s。

故答案为:0;0.4。

【点评】本题考查速度的计算和物体运动状态的判断,关键能从图中读出有用信息。

23.

【分析】(1)根据公式v=计算平均速度;

(2)运动和静止是相对的,相对于参照物来说物体位置发生变化则是运动的,否则是静止的。

【解答】解:(1)长江索道全长s=1165m,单程运行时间为t=233s,

索道在该次运行的平均速度为:v===5m/s。

(2)驶离站台后,车厢里的游客以对面的建筑为参照物,游客与地面位置发生了变化,所以游客自己是运动的。

故答案为:5;运动。

【点评】此题主要考查的是学生对速度的计算和运动静止相对性的理解和掌握,基础性题目。

三.实验探究题(共1小题)

24.

【分析】(1)刻度尺的最小刻度值为相邻的刻度线表示的长度;起始端没从0开始,把1.00cm处当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去1.00cm即为物体长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位;

(2)秒表的中间的表盘代表分钟,周围的大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

【解答】解:

(1)图示刻度尺1cm又分为10个小刻度,故最小刻度值为1mm;小球起始端对应的刻度值为2.00cm,末端对应的刻度值为3.25cm,小球直径为:3.25cm﹣2.00cm=1.25cm;

(2)秒表小盘的分度值是0.5min,指针在5min和6min之间,偏向6min 一侧;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在37.5s,因此秒表读数为5min37.5s=337.5s。

故答案为:1.25cm;337.5s。

【点评】刻度尺、秒表是日常生活和物理实验中经常使用的基本测量工具,需要我们熟练掌握其使用和读数方法。

四.计算题(共5小题)

25.

【分析】(1)知道小明慢跑的路程和时间,根据v=求出其平均速度;

(2)根据s=vt求出小明以上述速度跑30min的路程。

【解答】解:

(1)小明慢跑的平均速度:

v===5m/s;

(2)小明以上述速度跑20min的路程:

s′=vt′=5m/s×20×60s=6000m。

答:(1)小明慢跑的平均速度为5m/s;

(2)小明以上述速度跑20min,共跑了6000m。

【点评】本题考查了平均速度的计算和速度公式的应用,是一道基础题目。

26.

【分析】由图象可知,两人都做匀速直线运动,由图象可知两人完成120m时所需要的时间,则可知两人的速度快慢关系。

【解答】解:(1)(2)由图可知,骑车达到120m时用时50s﹣10s=40s,而跑步达到120m时用时60s﹣0s=60s,

而两人的速度分别为:v骑车===3m/s,v跑步===2m/s;

(3)跑步者跑了80s,骑车者骑行了80s﹣10s=70s,

由v=可得:

跑步者80s跑的路程s跑步′=v跑步t跑步′=2m/s×80s=160m;

骑行者骑行的路程s骑行′=v骑行t骑行′=3m/s×70s=210m;

两者相距△s=210m﹣160m=50m。

答:(1)骑车者的速度为3m/s;

(2)跑步者的运动速度为2m/s;

(3)跑步者跑了80s后,骑车者与跑步者相距50m。

【点评】本题考查学生对速度公式的掌握和运用,能从图象得出相关信息是本题的关键。

27.

【分析】高铁的运行的路程等于普兰店大桥与车长之和,又知时间,利用速度公式计算速度。

【解答】解:

高铁完全通过大桥所用的时间:t=72s=0.02h,

高铁完全通过大桥行驶的路程:

s=s车+s桥=0.2km+4.96km=5.16km,

则高铁的运行速度:

v===258km/h。

答:高铁的运行速度为258km/h。

【点评】此题考查速度公式及其应用,难度不大,关键是知道高铁的运行的路程等于普桥与车长之和。计算过程中应注意单位换算。

28.

【分析】认真分析汽车与声音在运动方面的关系,可以发现:汽车与笛声的时间相同,路程之和与距离440m有具体的关系;再运用速度的公式或变形公式可求汽车的速度。

【解答】解:由题意知:2.5s内汽车与声音通过的路程之和是s的2倍,即s车+s声=2s;

由v=可得v车t+v声t=2s;

即v车×2.5s+340m/s×2.5s=2×440m;

解得:v车=12m/s。

答:汽车行驶的速度为12m/s。

【点评】分析准确题目中涉及的物体在运动上时间、路程的关系,并灵活运用速度公式,做出解答,常见题目。

29.

【分析】(1)根据表中数据求出列车由北京南站驶往上海虹桥站的路程和时间,根据公式v=求出平均速度;

(2)分别求出列车在济南西到南京南、南京南到上海虹桥这两个路段的运行过程中平均速度,进行比较即可

【解答】解:(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站,t=4h54min=4.9h,s=1318km,

全程的平均速度:v==≈269km/h;

(2)北京南到济南西的平均速度:s1=408km,t1=1h30min=1.5h,

v1===272km/h

济南西到南京南的平均速度:s2=1013km﹣408km=605km,t2=2h12min=2.2h,

v2===275km/h;

从南京南到上海虹桥的平均速度:s3=1318km﹣1013km=305km,t3=1h

v3===305km/;

由以上计算可知:v3>v2>v1,即高铁在南京南到上海虹桥路段运行得最快。

答:(1)高铁由北京南站驶往上海虹桥站全程的平均速度是269km/h;

(2)高铁在南京南到上海虹桥路段运行得最快。

【点评】此题主要考查的是学生对图表的分析处理能力和公式的运用计算能力,基础性题目,注意单位的换算。

五.解答题(共4小题)

30.

【分析】(1)刻度尺使用之前,需要首先观察其量程、分度值和零刻度线。刻度尺如果发生零刻度线磨损的情况,可以从某一个完整的刻度开始测量,同时要估读到分度值的下一位。刻度尺测量时,要放正,视线要与尺面垂直。记录时,既要记下数值,又要记下单位。

(2)根据秒表的结构和刻度盘的单位进行分析,即小刻度盘的单位是min,大刻度盘的单位是s,然后读出时间。

【解答】解:(1)1cm=10mm;此刻度尺的分度值是:1mm;

根据图中显示,刻度尺的最小分度值为mm,木块的长度是3.80cm;

(2)小盘的分度值是0.5min,指针在5min和6min之间;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在37.5s,

因此秒表读数为5min37.5s=5×60s+37.5s=337.5s。

故答案为:3.80;337.5。

【点评】本题考查了刻度尺、秒表的读数,要注意每种测量工具的分度值,在初中物理中,除了长度测量需要估读外,其它测量都不用估读。

31.

【分析】(1)分度值是刻线上最小格所表示的数值;

(2)物体的长度值由准确值和估计值组成。

【解答】解:(1)刻度尺上最小格表示的长度是:1mm,所以其分度值是:1mm;

(2)纽扣的准确值是:1.1cm;估计值是:0.00cm;

纽扣的直径是:1.1cm+0.00cm=1.10cm;

故答案是:1,1.10。

【点评】此题主要考查刻度尺的分度值和读数,属于基本操作技能,应当掌握。

32.

【分析】(1)根据图象读出AB段的距离,运用公式v=求出AB段的平均速度;

(2)让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,平均速度会偏小;

(3)根据后半段路程速度的大小进行分析。

【解答】解:

(1)小车运动距离sAB=80.0cm﹣40.0cm=40.0cm,tAB=1.6s,

小车通过AB段的平均速度:v===25.0cm/s;

(2)如果让小车过了B点才停止计时,会导致时间的测量结果偏大,由公式v=知,平均速度会偏小;

(3)所测时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0;小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间,因此他的方案不正确。

故答案为:

(1)40.0;25.0;

(2)小;

(3)不正确;因为所测时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0;小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间。

【点评】本题考查“测小车的平均速度”的实验,一定学会读出路程和时间,按平均速度的定义代入v=求出平均速度。

33.

【分析】(1)测量长度需要用刻度尺及细棉线,测量时间需要用秒表,做的关于蚊香的实验,就应该有蚊香,而且要点燃蚊香就要火柴;

(2)先用刻度尺与细棉线测出一小段蚊香的长度s,再用秒表测出燃烧这段需要的时间t,根据速度公式v=就可算出蚊香燃烧的速度。

【解答】解:(1)器材:刻度尺、细棉线、手表、蚊香、火柴;

(2)步骤:①取一小段蚊香,用细棉线与蚊香紧贴,在两端点处做标记,拉直棉线,用刻度尺测出两标记间的距离为s;

②用火柴点燃蚊香,并计时,测出蚊香完全烧完所用的时间为t;

③则蚊香的燃烧速度为v=。

【点评】本题考查了速度公式的计算,弄清所需要测的物理量即一小段蚊香的长度及燃烧这小段蚊香需要的时间是解题的关键。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙