《上枢密韩太尉书》2

图片预览

文档简介

课件49张PPT。四大家——韩柳欧苏三词客——三苏一门父子三词客

千古文章四大家苏辙制作 江苏盐城亭湖永丰初中许建荣1.学习作者高远的志向,理解养气与为文的关系。

2.学习本文新奇的立意和巧妙的构思,领略本文"注意在此,而立言在彼"的精妙。

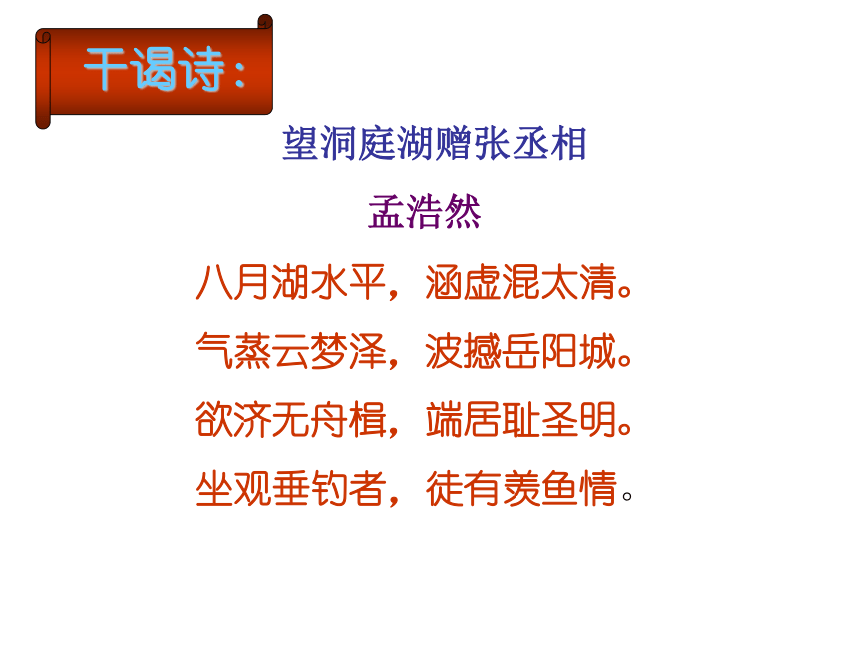

3.反复诵读,体会本文疏荡的文气和跌宕的文势。学习目标 苏辙(1039—1112),字子由,自号栾城,有“小苏”之称,四川眉山人。北宋著名散文家,唐宋八大家之一。苏辙博闻强记,勤奋好学,少年时即显露出出众的才华。嘉佑元年,苏辙与父、兄同至汴京,颇得当时文坛盟主欧阳修的赏识,次年与苏轼同榜考取进士,名动京师。苏辙踏上仕途后,在对待王安石新政等事当中,表现了卓越的政治才能,但后来因其兄“乌台诗案”的牵累而屡遭贬谪,晚年在贬官处许州(今河南许昌)筑室定居,自号颍滨遗老。“不复与人相见。终日默坐,如是者几十年。”作者简介 苏辙知识渊博,勤奋好学,著述丰硕。其文受父兄影响颇深,他的散文内容丰富,“汪洋澹泊,深醇温粹”。议论文议古论今,议论纵横指归于时事,不为空言。他的记叙文写得纡徐曲折,绕有情致。苏轼称其记叙文有一唱三叹之声。更突出的是他发展了韩愈“气盛言宜”的观点,提出了独到的“文气说”,强调生活体验对创作的重要性。其散文以其独特的风貌卓然自成一家。世称“苏文定公”。有《栾城集》传世。 韩太尉,即韩琦,字稚圭,相州安阳(今河南省安阳市)人。北宋著名的军事家、政治家。宋仁宗嘉佑元年(1056年)封检校太傅,充枢密使。神宗时作宰相,封魏国公。勋望极高,与范仲淹齐名,并称“韩范”。枢密,枢密使,官名。太尉,秦朝设的官,掌武事,汉沿袭之。宋朝的枢密执兵政,和汉朝的太尉相似,所以称韩琦为太尉。 韩太尉简介 这是苏辙写给韩琦的一封求见信。苏辙考中进士之后,未得见身居要职、诗文并擅的韩琦,就写了这封才气横溢的自荐信求见,希望得到韩琦的接见和提携。当时韩琦身为宰相,敢言敢为,时称贤相,威望极高,权重一时,为朝廷柱石。写这封请谒书时,苏辙年方十九,涉世未深、名节未显,怎样才能说动名满天下的韩琦呢? 聪敏的苏辙没有屈心抑志、奉承阿谀,而是独从作文之道入手,“更不作喁喁细语,一落笔便纯是一片奇气”(金圣叹),一路跌宕蓄势,高蹈奇崛,巧妙地把干谒求进之事纳入文学活动的范围,显得高雅拔俗,这不能不让韩琦对这位初出茅庐的后生刮目相看。背景介绍干谒诗: 望洞庭湖赠张丞相

孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

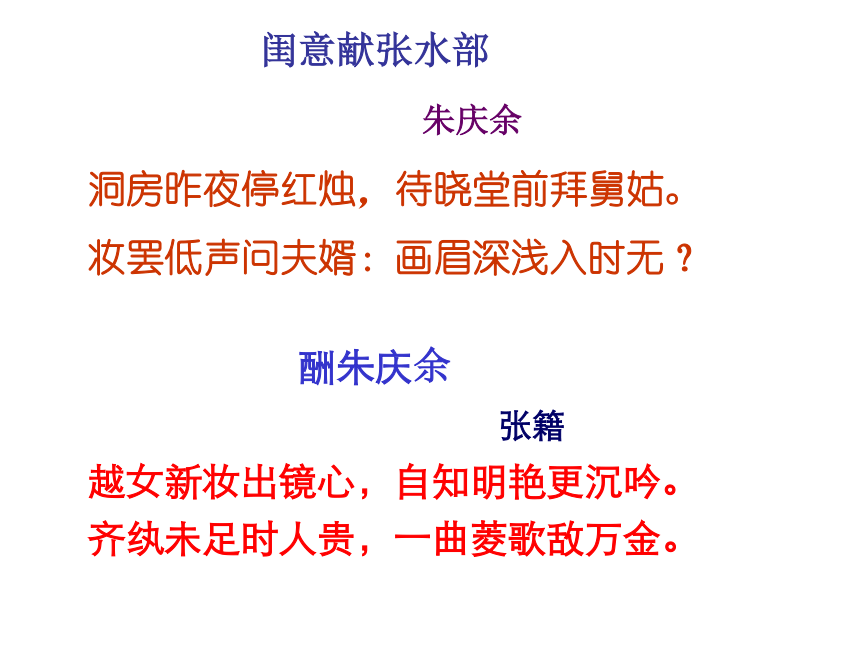

酬朱庆余

张籍

越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。

齐纨未足时人贵,一曲菱歌敌万金。 闺意献张水部

朱庆余

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?

朗读

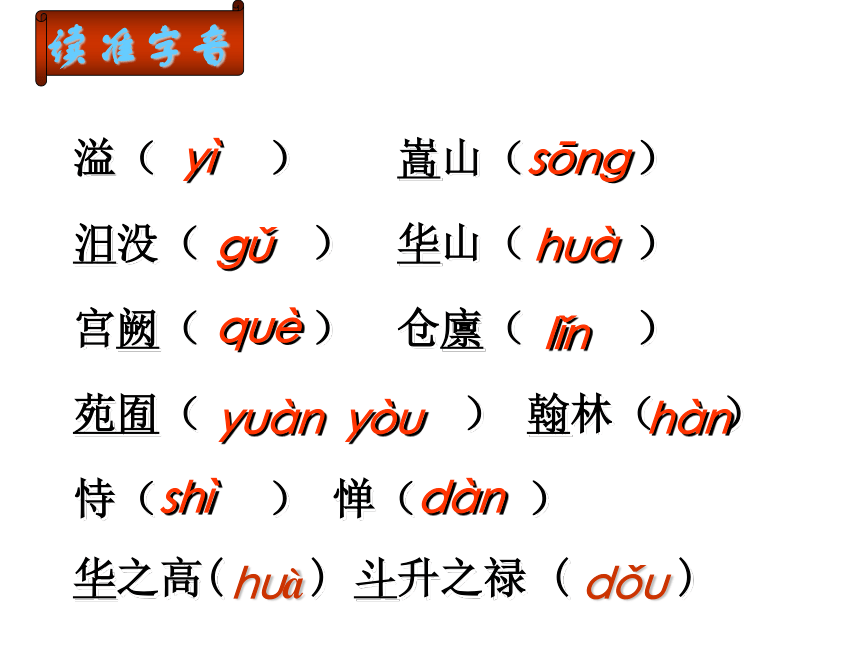

溢( ) 嵩山( )

汨没( ) 华山( )

宫阙( ) 仓廪( )

苑囿( ) 翰林( ) 恃( ) 惮( )

华之高( ) 斗升之禄 ( )yìsōnggǔhuàquèlǐnyuàn yòuhànshìdànhuàdǒu读准字音〖生〗

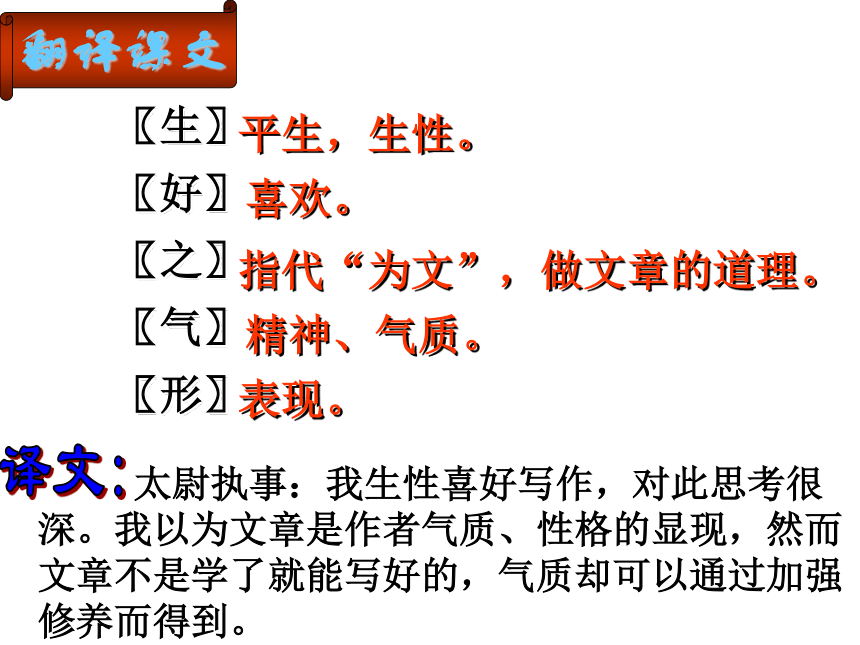

〖好〗

〖之〗

〖气〗

〖形〗平生,生性。喜欢。指代“为文”,做文章的道理。精神、气质。表现。翻译课文 太尉执事:我生性喜好写作,对此思考很深。我以为文章是作者气质、性格的显现,然而文章不是学了就能写好的,气质却可以通过加强修养而得到。译文:〖善养〗 〖宏博〗

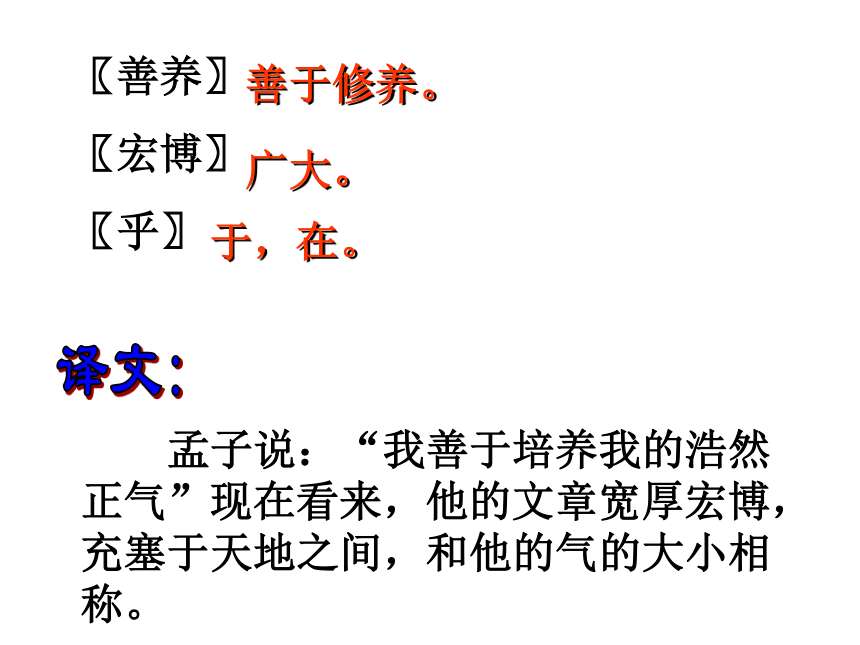

〖乎〗

译文:广大。于,在。善于修养。 孟子说:“我善于培养我的浩然正气”现在看来,他的文章宽厚宏博,充塞于天地之间,和他的气的大小相称。〖豪俊〗

〖奇气〗豪杰。奇异的气度。译文: 太史公走遍天下,博览四海名山大川,与燕、赵之间的豪士俊杰交游,所以他的文章疏朗跌宕,颇有奇伟的气概。〖充〗 〖中〗

〖溢〗

〖貌〗

〖动〗

〖见〗 充满。内心。表现,流露。外表。同“现”,显现。 译文: 这两位夫子,难道是常常拿着笔写作这样的文章就成功的吗?这是因为他们的浩气充满在他们的胸中,流露到他们的形貌之外,发而为之言语,表现为文章,但自己并不曾觉察到。流动。〖生〗

〖有〗

〖其〗

〖与游〗

〖邻里乡党〗

出生。同“又”,表余数。指代自己,译为“我”结交、往来。 古时五家为邻,二十五家为里,五百家为党,一万二千五百家为乡。译文: 苏辙我出生已经十九年了。我住在家中时,所交游的不过是乡间邻里的人,所见到的不过是几百里之内的事物,没有高山旷野可供攀登观览以开阔自己的胸襟。〖决然〗

〖舍〗

〖去〗

舍弃(百氏之书)。离开家乡。译文:坚决的样子。 诸子百家的书,虽然无所不读,然而都是古人的陈迹,不能激发我的志气。我担心因此而埋没了自己,所以毅然离开了故乡,去寻求天下的奇闻壮观,以了解天地的广大。〖想见〗

〖慨然〗

〖且〗想象。感慨万端地。而且。译文: 我路过秦、汉故都,纵情观赏了终南山、华山、嵩山的高峻,北望黄河的奔腾流泻,深有感触地想起了古代的豪士俊杰。到了京都汴京,瞻仰了天子宫殿的雄伟,以及国家粮仓、府库、城池、苑囿的富庶和巨大,这才知道天下的宏伟和壮丽。〖宏辩〗

〖秀伟〗

〖游〗雄辩。秀美,魁梧。交往。 我见到了翰林学士欧阳公,聆听了他的宏大而雄辩的议论,看见了他秀美而俊伟的容貌。同他的门生贤士大夫交往,这才知道天下的文章都聚集在这里。译文:〖才略〗

〖冠〗

〖发〗 〖入〗

〖则〗 〖出〗

〖未之见〗超出,此处意为天下第一。作乱。在朝庭。就像。在边境。倒装句。未见之。没有见到您。 才学谋略。译文: 太尉的雄才大略称冠天下,天下士民仰仗您而平安无忧,四方各族惧怕您而不敢发难。您在朝廷之内如同周公、召公辅佐君王,您在边域就如同方叔、召虎那样御侮安边。然而苏辙我却还未曾见到您啊。〖且夫〗

〖何为〗

〖以为〗句首发语词,表示下文发议论。何用,有什么用处。认为……而(感到遗憾)译文: 况且,一个人从事学习,如果不立志在远大的方面,即使学得很多又有什么用呢?我这一次到来,在山,看见了终南、嵩山、华山的高峻;在水,看见了黄河的深广,在人,看见了欧阳公;但是,我因为没有拜见太尉而感到遗憾。〖贤人〗

〖光耀〗

〖自壮〗

〖尽〗

〖大观〗指太尉。丰采、神采。自强,使自己得到提高。穷尽,遍览丰富多彩的景象,这里包括山川名胜和贤人名流。 译文: 所以希望能够亲睹贤人的风采,即使只听到您一句话也足以使自己志气壮大。这样就可算是尽览天下的壮观,而不会有什么遗憾了。〖通〗

〖吏事〗

〖有取〗

〖所乐〗

〖益治〗通晓,熟悉。为政做官之事。求取,谋取。乐意做的事。进一步钻研。益:更加。译文: 苏辙我还年轻,尚未通晓当官的事务。先前来京都应试,不是为了谋取区区的俸禄。偶然得到,也不是我所喜欢的。然而有幸得到恩赐回家,等待朝廷的选用,使我能悠闲几年,将进一步钻研作文之道,并上学习从政的业务。大尉如果认为我还可以指教,而屈尊给我以教诲的话,就更使我感到荣幸了。 第一部分:阐述自己的文学见解(文气论) 1.文不可以学而能,气可以养而致(论点)2.孟子的文章宽厚宏博有浩然之气(论据1)3.司马迁文章疏荡奇气乃周览之果(论据 )结构内容第二部分:讲述自己实践文学主张1.开拓心胸志气,去国远游2.游历名山大川,视野开阔3.见到欧阳公,知天下文章4.尚欲见韩太尉——(点出主旨) 铺垫 ﹜第三部分:申述欲见韩琦的愿望(主旨)1.于山已见终南、嵩、华之高2.于水已见黄河之大且深3.于人已见欧阳公宏辩秀伟4.犹以为未见太尉尽天下之大观(对比)﹜第四部分:申述自己“生好为文”的初衷,自明心志

全文以“气”为线索而展开。

首段论述文与气的关系,说明养气为文的重要。其次论述增广阅历对养的作用。最后点出求见太尉的原因,是为了扩大交游,丰富阅历以养气。 全文以什么为线索?为什么?1.阅读课文,首先要把握作者描写的对象的特征。文章写太尉,太尉才略冠天下体现在哪些方面? 天下之所恃以无忧,四夷之所惮以不敢发,入则周公、召公,出则方叔召虎。难点理解2.作者为何迫切欲见太尉韩琦?1.观贤人之光耀2.闻一言以自壮3.尽天下之大观3.从作者对太尉的高度评价可以看出其表达了怎样的感情? 表达了作者对德高望重的太尉的仰慕之情。 作者先阐述自己的文学见解,鲜明地提出“养气为文”的观点。第二段联系个人实际,叙述实践自己文学主张的情况,表明增广阅历可养气的本意。说明自己求见之由是见识豪杰以养气益文。先顿挫一笔,仍说为学之道,说“不志其大,虽多而何为?”表面上不提求谒,实际上暗示韩琦就意味着“博大”。接着用“于山”、“于水”、“于人”之“已见”衬托“犹以为未见太尉”,至此,在前文充分蓄势的基础之上,把太尉摆在了名山大川、文坛盟主之上,真是把敬仰之情说到极致,把诚恳之态写到极致了。话说到这份上,韩琦又怎能不为之心折?行文思路 另外,“于山”、“于水”、“于人”这一组排比句,写得意气饱满,然至“犹以为未见太尉也”,又猛然一刹笔,趁势把想见韩琦的原委和目的和盘托出,“总是笔势疏宕之极”。(金圣叹)

苏辙的文气论在我国文学批评史上有一定地位。虽然“气”看似一种无影无形、玄妙非常的东西,但在中国古代哲学和文学批评中,却有着十分重要的意义。本文所说的“气”,大略是指人的胸襟气度、识见情趣、学问阅历等。作者认为“文”不过是“气”的一种表现形式,如果刻意学习写作技法,决然写不出好文章来——为文之前必先养气,然而“气可以养而致”,决不是与生俱来,一成不变的。这些观点阐明了文章风格与人的气质修养之间的关系,强调了后天实践的重要性,因而具有一定的积极意义。苏辙的“文气论”写作特点 本文是一篇书信体散文。在封建社会,文人上书社会名流表达拜见这种愿望的书信体散文很多,但像苏辙《上枢密韩太尉书》这样成为名篇佳作的却寥寥无几。本文之所以能长久为人传诵,有两个独特之处:一,作者不像一般拜见者那样在文章中一味的降心辱志,卑词厚谀,而是表现了一种高雅拔俗的姿态;二,提出了激发志气、养气为文的文学见解,在中国文学理论批评史上有一定的地位和价值。文章主题 本文通过提出与论证“文者气之所形”、“气可以养而致”的观点,以及介绍自己阅历养气的情况,提出了求见太尉以助其养气作文且学为政的愿望,表达了作者仰慕贤者、渴求一见的心情。

这是一封求见信,写信人是刚满19岁的新科进士,收信人却是掌管着全国军政大权的枢密使。本文虽意在求见,却以论“浩然之气”开头,洋洋洒洒,纵横恣肆,层层深入,最后打动对方。

假设你想去拜访某位名人,又怕他不肯见你,试借鉴苏辙的做法,先写封信给他,尽可能地打动他。 总结扩展一词多义 虽

虽无所不读

虽多而何为

生

辙生好为文

辙生十有九年矣虽然即使生性出生字词整理见

而辙也未之见焉

动乎其言而见乎其文

然

故决然舍去

然文不可以学而能拜见同“现”,显现形容词词尾,……的样子连词,但是古今词义 党 不过其邻里乡党之人

古义:

今义:

向 向之来

古义:

今义:古五百家为党政党、集团从前朝向尝 岂尝执笔学为如此之文哉

古义:

今义:

游 其居家所与游者

古义:

今义:曾经品尝交往游泳虚词“以”

太尉以才略冠天下

闻一言以自壮

天下之所恃以无忧介词,凭连词,来连词,而 文章开头说“辙生好为文,思之至深”他对做文章想到什么?你同意这种观点吗? “以为文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而致”。

文章的语言、技巧必须通过学习才能学会,但文章中所体现出作者的思想、精神、气质则必须通过加强修养而得到,不是学会的。 思考练习 作者在文章第一段中如何证明他的观点? 作者提出观点后,先引用孟子的话为道理论据来证明,然后举孟子,司马迁二人的事例为论据来证明。 第二段作者为什么“决然舍去”? ⑴所游者:不过其邻里乡党之人。

⑵所见者:不过数百里之间,不足以自广。

⑶所读者:百氏之书,古人陈迹,不足以激发其志气。 作者“决然舍去”的目的是什么? “求天下奇闻壮观,以知天地之广大。以养其浩然之气。” 作者“决然舍去”看到了什么? ⑴于山:见终南、嵩、华之高。

⑵于水:见黄河之大且深。

⑶于地:见秦汉故都、京师卞梁。

⑷于人:见欧阳公。(未见太尉) 最后一段作者“偶然得之,非其所乐”,作者所乐的是什么? 所乐的是“使得优游数年之间,将以益治其文,且学为政”。 第二段写“太尉以才略冠天下,天下之所恃以无忧,四夷之所惮以不敢发,入则周公、召公,出则方叔、召虎”的目的是什么? 赞颂太尉,表达自己对太尉的瞻仰敬慕之情,希望得到太尉的接见;另一方面,也使太尉高兴,对自己有好感,使自己的目的得以实现。 江上看山? 苏 辙? 朝看江上枯崖山,憔悴荒村赤如赭。暮行百里一回头,落日孤去霭新画。前山更新色更深,谁知可爱信如今。惟有巫山最浓秀,依然不负远来人。?

千古文章四大家苏辙制作 江苏盐城亭湖永丰初中许建荣1.学习作者高远的志向,理解养气与为文的关系。

2.学习本文新奇的立意和巧妙的构思,领略本文"注意在此,而立言在彼"的精妙。

3.反复诵读,体会本文疏荡的文气和跌宕的文势。学习目标 苏辙(1039—1112),字子由,自号栾城,有“小苏”之称,四川眉山人。北宋著名散文家,唐宋八大家之一。苏辙博闻强记,勤奋好学,少年时即显露出出众的才华。嘉佑元年,苏辙与父、兄同至汴京,颇得当时文坛盟主欧阳修的赏识,次年与苏轼同榜考取进士,名动京师。苏辙踏上仕途后,在对待王安石新政等事当中,表现了卓越的政治才能,但后来因其兄“乌台诗案”的牵累而屡遭贬谪,晚年在贬官处许州(今河南许昌)筑室定居,自号颍滨遗老。“不复与人相见。终日默坐,如是者几十年。”作者简介 苏辙知识渊博,勤奋好学,著述丰硕。其文受父兄影响颇深,他的散文内容丰富,“汪洋澹泊,深醇温粹”。议论文议古论今,议论纵横指归于时事,不为空言。他的记叙文写得纡徐曲折,绕有情致。苏轼称其记叙文有一唱三叹之声。更突出的是他发展了韩愈“气盛言宜”的观点,提出了独到的“文气说”,强调生活体验对创作的重要性。其散文以其独特的风貌卓然自成一家。世称“苏文定公”。有《栾城集》传世。 韩太尉,即韩琦,字稚圭,相州安阳(今河南省安阳市)人。北宋著名的军事家、政治家。宋仁宗嘉佑元年(1056年)封检校太傅,充枢密使。神宗时作宰相,封魏国公。勋望极高,与范仲淹齐名,并称“韩范”。枢密,枢密使,官名。太尉,秦朝设的官,掌武事,汉沿袭之。宋朝的枢密执兵政,和汉朝的太尉相似,所以称韩琦为太尉。 韩太尉简介 这是苏辙写给韩琦的一封求见信。苏辙考中进士之后,未得见身居要职、诗文并擅的韩琦,就写了这封才气横溢的自荐信求见,希望得到韩琦的接见和提携。当时韩琦身为宰相,敢言敢为,时称贤相,威望极高,权重一时,为朝廷柱石。写这封请谒书时,苏辙年方十九,涉世未深、名节未显,怎样才能说动名满天下的韩琦呢? 聪敏的苏辙没有屈心抑志、奉承阿谀,而是独从作文之道入手,“更不作喁喁细语,一落笔便纯是一片奇气”(金圣叹),一路跌宕蓄势,高蹈奇崛,巧妙地把干谒求进之事纳入文学活动的范围,显得高雅拔俗,这不能不让韩琦对这位初出茅庐的后生刮目相看。背景介绍干谒诗: 望洞庭湖赠张丞相

孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

酬朱庆余

张籍

越女新妆出镜心,自知明艳更沉吟。

齐纨未足时人贵,一曲菱歌敌万金。 闺意献张水部

朱庆余

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?

朗读

溢( ) 嵩山( )

汨没( ) 华山( )

宫阙( ) 仓廪( )

苑囿( ) 翰林( ) 恃( ) 惮( )

华之高( ) 斗升之禄 ( )yìsōnggǔhuàquèlǐnyuàn yòuhànshìdànhuàdǒu读准字音〖生〗

〖好〗

〖之〗

〖气〗

〖形〗平生,生性。喜欢。指代“为文”,做文章的道理。精神、气质。表现。翻译课文 太尉执事:我生性喜好写作,对此思考很深。我以为文章是作者气质、性格的显现,然而文章不是学了就能写好的,气质却可以通过加强修养而得到。译文:〖善养〗 〖宏博〗

〖乎〗

译文:广大。于,在。善于修养。 孟子说:“我善于培养我的浩然正气”现在看来,他的文章宽厚宏博,充塞于天地之间,和他的气的大小相称。〖豪俊〗

〖奇气〗豪杰。奇异的气度。译文: 太史公走遍天下,博览四海名山大川,与燕、赵之间的豪士俊杰交游,所以他的文章疏朗跌宕,颇有奇伟的气概。〖充〗 〖中〗

〖溢〗

〖貌〗

〖动〗

〖见〗 充满。内心。表现,流露。外表。同“现”,显现。 译文: 这两位夫子,难道是常常拿着笔写作这样的文章就成功的吗?这是因为他们的浩气充满在他们的胸中,流露到他们的形貌之外,发而为之言语,表现为文章,但自己并不曾觉察到。流动。〖生〗

〖有〗

〖其〗

〖与游〗

〖邻里乡党〗

出生。同“又”,表余数。指代自己,译为“我”结交、往来。 古时五家为邻,二十五家为里,五百家为党,一万二千五百家为乡。译文: 苏辙我出生已经十九年了。我住在家中时,所交游的不过是乡间邻里的人,所见到的不过是几百里之内的事物,没有高山旷野可供攀登观览以开阔自己的胸襟。〖决然〗

〖舍〗

〖去〗

舍弃(百氏之书)。离开家乡。译文:坚决的样子。 诸子百家的书,虽然无所不读,然而都是古人的陈迹,不能激发我的志气。我担心因此而埋没了自己,所以毅然离开了故乡,去寻求天下的奇闻壮观,以了解天地的广大。〖想见〗

〖慨然〗

〖且〗想象。感慨万端地。而且。译文: 我路过秦、汉故都,纵情观赏了终南山、华山、嵩山的高峻,北望黄河的奔腾流泻,深有感触地想起了古代的豪士俊杰。到了京都汴京,瞻仰了天子宫殿的雄伟,以及国家粮仓、府库、城池、苑囿的富庶和巨大,这才知道天下的宏伟和壮丽。〖宏辩〗

〖秀伟〗

〖游〗雄辩。秀美,魁梧。交往。 我见到了翰林学士欧阳公,聆听了他的宏大而雄辩的议论,看见了他秀美而俊伟的容貌。同他的门生贤士大夫交往,这才知道天下的文章都聚集在这里。译文:〖才略〗

〖冠〗

〖发〗 〖入〗

〖则〗 〖出〗

〖未之见〗超出,此处意为天下第一。作乱。在朝庭。就像。在边境。倒装句。未见之。没有见到您。 才学谋略。译文: 太尉的雄才大略称冠天下,天下士民仰仗您而平安无忧,四方各族惧怕您而不敢发难。您在朝廷之内如同周公、召公辅佐君王,您在边域就如同方叔、召虎那样御侮安边。然而苏辙我却还未曾见到您啊。〖且夫〗

〖何为〗

〖以为〗句首发语词,表示下文发议论。何用,有什么用处。认为……而(感到遗憾)译文: 况且,一个人从事学习,如果不立志在远大的方面,即使学得很多又有什么用呢?我这一次到来,在山,看见了终南、嵩山、华山的高峻;在水,看见了黄河的深广,在人,看见了欧阳公;但是,我因为没有拜见太尉而感到遗憾。〖贤人〗

〖光耀〗

〖自壮〗

〖尽〗

〖大观〗指太尉。丰采、神采。自强,使自己得到提高。穷尽,遍览丰富多彩的景象,这里包括山川名胜和贤人名流。 译文: 所以希望能够亲睹贤人的风采,即使只听到您一句话也足以使自己志气壮大。这样就可算是尽览天下的壮观,而不会有什么遗憾了。〖通〗

〖吏事〗

〖有取〗

〖所乐〗

〖益治〗通晓,熟悉。为政做官之事。求取,谋取。乐意做的事。进一步钻研。益:更加。译文: 苏辙我还年轻,尚未通晓当官的事务。先前来京都应试,不是为了谋取区区的俸禄。偶然得到,也不是我所喜欢的。然而有幸得到恩赐回家,等待朝廷的选用,使我能悠闲几年,将进一步钻研作文之道,并上学习从政的业务。大尉如果认为我还可以指教,而屈尊给我以教诲的话,就更使我感到荣幸了。 第一部分:阐述自己的文学见解(文气论) 1.文不可以学而能,气可以养而致(论点)2.孟子的文章宽厚宏博有浩然之气(论据1)3.司马迁文章疏荡奇气乃周览之果(论据 )结构内容第二部分:讲述自己实践文学主张1.开拓心胸志气,去国远游2.游历名山大川,视野开阔3.见到欧阳公,知天下文章4.尚欲见韩太尉——(点出主旨) 铺垫 ﹜第三部分:申述欲见韩琦的愿望(主旨)1.于山已见终南、嵩、华之高2.于水已见黄河之大且深3.于人已见欧阳公宏辩秀伟4.犹以为未见太尉尽天下之大观(对比)﹜第四部分:申述自己“生好为文”的初衷,自明心志

全文以“气”为线索而展开。

首段论述文与气的关系,说明养气为文的重要。其次论述增广阅历对养的作用。最后点出求见太尉的原因,是为了扩大交游,丰富阅历以养气。 全文以什么为线索?为什么?1.阅读课文,首先要把握作者描写的对象的特征。文章写太尉,太尉才略冠天下体现在哪些方面? 天下之所恃以无忧,四夷之所惮以不敢发,入则周公、召公,出则方叔召虎。难点理解2.作者为何迫切欲见太尉韩琦?1.观贤人之光耀2.闻一言以自壮3.尽天下之大观3.从作者对太尉的高度评价可以看出其表达了怎样的感情? 表达了作者对德高望重的太尉的仰慕之情。 作者先阐述自己的文学见解,鲜明地提出“养气为文”的观点。第二段联系个人实际,叙述实践自己文学主张的情况,表明增广阅历可养气的本意。说明自己求见之由是见识豪杰以养气益文。先顿挫一笔,仍说为学之道,说“不志其大,虽多而何为?”表面上不提求谒,实际上暗示韩琦就意味着“博大”。接着用“于山”、“于水”、“于人”之“已见”衬托“犹以为未见太尉”,至此,在前文充分蓄势的基础之上,把太尉摆在了名山大川、文坛盟主之上,真是把敬仰之情说到极致,把诚恳之态写到极致了。话说到这份上,韩琦又怎能不为之心折?行文思路 另外,“于山”、“于水”、“于人”这一组排比句,写得意气饱满,然至“犹以为未见太尉也”,又猛然一刹笔,趁势把想见韩琦的原委和目的和盘托出,“总是笔势疏宕之极”。(金圣叹)

苏辙的文气论在我国文学批评史上有一定地位。虽然“气”看似一种无影无形、玄妙非常的东西,但在中国古代哲学和文学批评中,却有着十分重要的意义。本文所说的“气”,大略是指人的胸襟气度、识见情趣、学问阅历等。作者认为“文”不过是“气”的一种表现形式,如果刻意学习写作技法,决然写不出好文章来——为文之前必先养气,然而“气可以养而致”,决不是与生俱来,一成不变的。这些观点阐明了文章风格与人的气质修养之间的关系,强调了后天实践的重要性,因而具有一定的积极意义。苏辙的“文气论”写作特点 本文是一篇书信体散文。在封建社会,文人上书社会名流表达拜见这种愿望的书信体散文很多,但像苏辙《上枢密韩太尉书》这样成为名篇佳作的却寥寥无几。本文之所以能长久为人传诵,有两个独特之处:一,作者不像一般拜见者那样在文章中一味的降心辱志,卑词厚谀,而是表现了一种高雅拔俗的姿态;二,提出了激发志气、养气为文的文学见解,在中国文学理论批评史上有一定的地位和价值。文章主题 本文通过提出与论证“文者气之所形”、“气可以养而致”的观点,以及介绍自己阅历养气的情况,提出了求见太尉以助其养气作文且学为政的愿望,表达了作者仰慕贤者、渴求一见的心情。

这是一封求见信,写信人是刚满19岁的新科进士,收信人却是掌管着全国军政大权的枢密使。本文虽意在求见,却以论“浩然之气”开头,洋洋洒洒,纵横恣肆,层层深入,最后打动对方。

假设你想去拜访某位名人,又怕他不肯见你,试借鉴苏辙的做法,先写封信给他,尽可能地打动他。 总结扩展一词多义 虽

虽无所不读

虽多而何为

生

辙生好为文

辙生十有九年矣虽然即使生性出生字词整理见

而辙也未之见焉

动乎其言而见乎其文

然

故决然舍去

然文不可以学而能拜见同“现”,显现形容词词尾,……的样子连词,但是古今词义 党 不过其邻里乡党之人

古义:

今义:

向 向之来

古义:

今义:古五百家为党政党、集团从前朝向尝 岂尝执笔学为如此之文哉

古义:

今义:

游 其居家所与游者

古义:

今义:曾经品尝交往游泳虚词“以”

太尉以才略冠天下

闻一言以自壮

天下之所恃以无忧介词,凭连词,来连词,而 文章开头说“辙生好为文,思之至深”他对做文章想到什么?你同意这种观点吗? “以为文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而致”。

文章的语言、技巧必须通过学习才能学会,但文章中所体现出作者的思想、精神、气质则必须通过加强修养而得到,不是学会的。 思考练习 作者在文章第一段中如何证明他的观点? 作者提出观点后,先引用孟子的话为道理论据来证明,然后举孟子,司马迁二人的事例为论据来证明。 第二段作者为什么“决然舍去”? ⑴所游者:不过其邻里乡党之人。

⑵所见者:不过数百里之间,不足以自广。

⑶所读者:百氏之书,古人陈迹,不足以激发其志气。 作者“决然舍去”的目的是什么? “求天下奇闻壮观,以知天地之广大。以养其浩然之气。” 作者“决然舍去”看到了什么? ⑴于山:见终南、嵩、华之高。

⑵于水:见黄河之大且深。

⑶于地:见秦汉故都、京师卞梁。

⑷于人:见欧阳公。(未见太尉) 最后一段作者“偶然得之,非其所乐”,作者所乐的是什么? 所乐的是“使得优游数年之间,将以益治其文,且学为政”。 第二段写“太尉以才略冠天下,天下之所恃以无忧,四夷之所惮以不敢发,入则周公、召公,出则方叔、召虎”的目的是什么? 赞颂太尉,表达自己对太尉的瞻仰敬慕之情,希望得到太尉的接见;另一方面,也使太尉高兴,对自己有好感,使自己的目的得以实现。 江上看山? 苏 辙? 朝看江上枯崖山,憔悴荒村赤如赭。暮行百里一回头,落日孤去霭新画。前山更新色更深,谁知可爱信如今。惟有巫山最浓秀,依然不负远来人。?

同课章节目录