第一节 空气的成分(第二课时)(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一节 空气的成分(第二课时)(25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

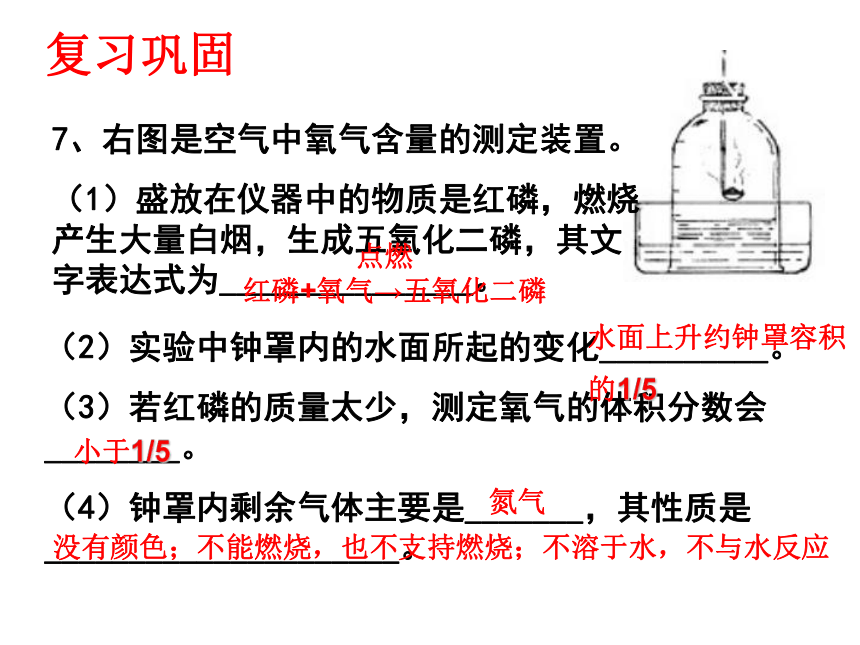

7、右图是空气中氧气含量的测定装置。

(1)盛放在仪器中的物质是红磷,燃烧产生大量白烟,生成五氧化二磷,其文字表达式为_______________。

(2)实验中钟罩内的水面所起的变化__________。

(3)若红磷的质量太少,测定氧气的体积分数会________。

(4)钟罩内剩余气体主要是_______,其性质是_____________________。

复习巩固

点燃

红磷+氧气→五氧化二磷

水面上升约钟罩容积

的1/5

小于1/5

氮气

没有颜色;不能燃烧,也不支持燃烧;不溶于水,不与水反应

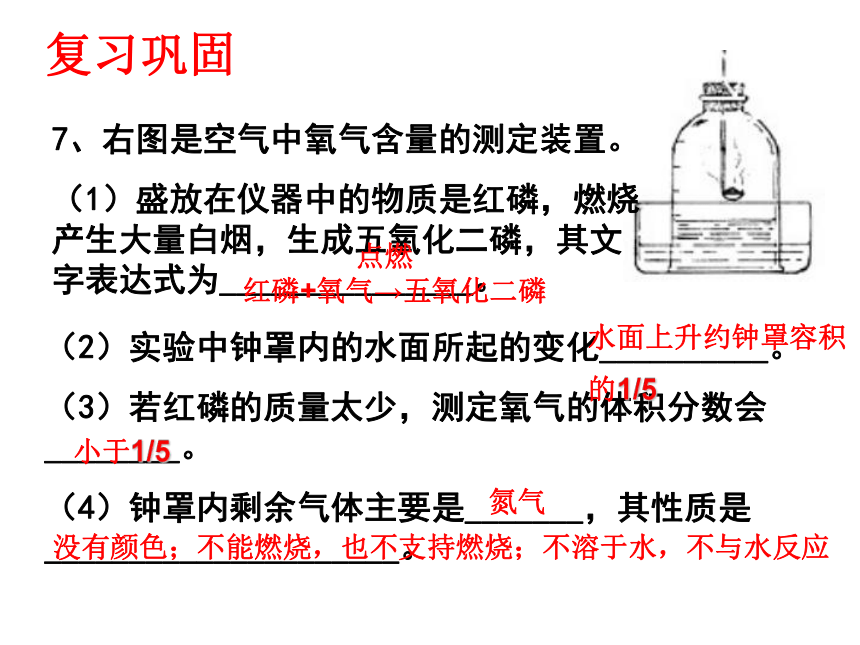

1、氧气的用途:曾经叫“养气”

(1)供给呼吸

(2)支持燃烧

二、空气是一种宝贵的资源:

小组活动一、工业上制取氧气

阅读教材P76-77页。并讨论:

1.方法:

2.原理:

3.属于 变化。

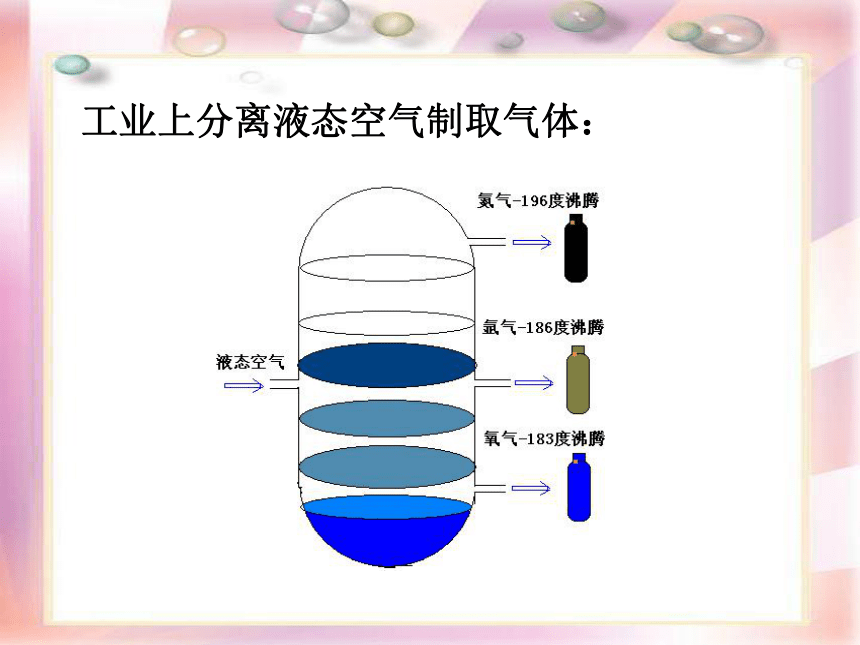

分离液态空气法

根据空气中各组分沸点不同

物理

工业上分离液态空气制取气体:

2、氮气的性质和用途

无色、无味的气体。密度:1.251g/L

不能燃烧,不能支持燃烧,不容易与别的物质发生化学反应。(稳定性)

生产硝酸和化肥

的重要原料

食品包装充入

氮气以防腐

液态氮常用 作制冷剂

3、稀有气体的性质和用途

稀有气体无色、无味,化学性质极不活泼,又叫惰性气体。

焊接过程用作保护气

霓虹灯

氖灯

小组活动二、探究不同气体中二氧化碳含量的高低

1.如何检验CO2含量的高低?

2.怎样取空气样品?

3.如何控制实验条件,保证对比实验的可比性?

澄清石灰水(浑浊程度越大, CO2 含量越高)

排水法(集气瓶、塑料瓶)、气球、注射器、塑料袋等

控制变量

小组活动三、实验探究

目的:探究呼出的气体、教室中的气体和操场上的气体中二氧化碳含量的高低

1.用三支注射器分别取三分等量的气体样品

2.用三支试管取等量的石灰水

3.将注射器内的空气缓慢推入石灰水中

仪器药品:澄清石灰水、50ml注射器、导气管、试管、气球

方法步骤:(小组讨论)

通过以上实验探究我们已经知道了室内二氧化碳含量比室外含量高,你能否设计实验方案测出室内空气中二氧化碳的体积分数?

工业废气

三、空气的污染

1.空气中有害物质

有害气体:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)

一氧化碳(CO)、臭氧(O3)等

有害烟尘: 可吸入颗粒物(PM10、PM2.5)、总悬浮颗粒物

2.污染的四大类型

酸 雨

臭氧空洞

温室效应

SO2、NO2等

氟利昂等

CO2含量增加

PM10等

雾霾天气

....flv

课堂练习

1. 为了经久耐用,在灯泡中可填充的气体是 ( )

A.氧气 B.氮气

C.二氧化碳 D.二氧化硫

2.空气质量日益受到人们的关注,下列物质中未计入监测空气指数的是( )

A.氮气 B.一氧化碳

C.二氧化硫 D.可吸入颗粒

B

A

3.下列气体中会污染空气的是 ( )

A.氮气 B.氧气

C.水蒸气 D.二氧化硫

4. 空气中供我们呼吸的气体是( )

A.氧气 B.氮气

C.水蒸气 D.稀有气体

D

A

谈谈你的收获和感悟

学习化学,利用化学,为人类服务。

一、教材

《空气的成分》是第四单元第一节的内容,这部分内容分成两个课时完成。本节课是第二课时的内容。教材在介绍了空气的组成及发现史后,介绍空气是一种重要的资源及空气质量等内容。通过介绍空气中的各组分对后面氧气的性质和二氧化碳的性质的学习起着铺垫作用,也为元素化合物的学习打下基础。

二、学情

学生在日常生活中知道空气中各成分的主要作用,根据各种媒体的介绍已经能够及时了解全国各主要城市和当地的空气质量状况,也感受到空气污染的危害,所不知道的是造成空气污染的主要物质是什么,如何有效防治。因此教师应该引导学生从化学的视角去分析空气各成分的主要作用,在化学上如何防治空气污染。总之要引导学生如何从生活走向化学。

三、目标

知识与技能

1.知道空气中各成分的应用实例,感受空气是一种重要的资源。

2.能设计实验探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异。

3.能认识空气质量报告。

过程与方法

通过探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异形成在实验中控制变量、形成对比的思想与方法。

情感态度与价值观

1.树立关心环境、关爱自然的意识和责任。

2.初步建立利用化学可以从混合物中分离提纯物质更好为人类服务的观念。

四、重点、难点

重点:空气各成分的用途 与空气质量

难点:学会控制变量的思想方法

五、教学过程

1.导入

2.空气中各成分的用途及工业上分离液态空气

3.探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异

4.空气污染的危害

5.认识空气质量报告及空气污染的防治措施

6.课堂练习

7.课堂小结

六、课后反思

(1)盛放在仪器中的物质是红磷,燃烧产生大量白烟,生成五氧化二磷,其文字表达式为_______________。

(2)实验中钟罩内的水面所起的变化__________。

(3)若红磷的质量太少,测定氧气的体积分数会________。

(4)钟罩内剩余气体主要是_______,其性质是_____________________。

复习巩固

点燃

红磷+氧气→五氧化二磷

水面上升约钟罩容积

的1/5

小于1/5

氮气

没有颜色;不能燃烧,也不支持燃烧;不溶于水,不与水反应

1、氧气的用途:曾经叫“养气”

(1)供给呼吸

(2)支持燃烧

二、空气是一种宝贵的资源:

小组活动一、工业上制取氧气

阅读教材P76-77页。并讨论:

1.方法:

2.原理:

3.属于 变化。

分离液态空气法

根据空气中各组分沸点不同

物理

工业上分离液态空气制取气体:

2、氮气的性质和用途

无色、无味的气体。密度:1.251g/L

不能燃烧,不能支持燃烧,不容易与别的物质发生化学反应。(稳定性)

生产硝酸和化肥

的重要原料

食品包装充入

氮气以防腐

液态氮常用 作制冷剂

3、稀有气体的性质和用途

稀有气体无色、无味,化学性质极不活泼,又叫惰性气体。

焊接过程用作保护气

霓虹灯

氖灯

小组活动二、探究不同气体中二氧化碳含量的高低

1.如何检验CO2含量的高低?

2.怎样取空气样品?

3.如何控制实验条件,保证对比实验的可比性?

澄清石灰水(浑浊程度越大, CO2 含量越高)

排水法(集气瓶、塑料瓶)、气球、注射器、塑料袋等

控制变量

小组活动三、实验探究

目的:探究呼出的气体、教室中的气体和操场上的气体中二氧化碳含量的高低

1.用三支注射器分别取三分等量的气体样品

2.用三支试管取等量的石灰水

3.将注射器内的空气缓慢推入石灰水中

仪器药品:澄清石灰水、50ml注射器、导气管、试管、气球

方法步骤:(小组讨论)

通过以上实验探究我们已经知道了室内二氧化碳含量比室外含量高,你能否设计实验方案测出室内空气中二氧化碳的体积分数?

工业废气

三、空气的污染

1.空气中有害物质

有害气体:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)

一氧化碳(CO)、臭氧(O3)等

有害烟尘: 可吸入颗粒物(PM10、PM2.5)、总悬浮颗粒物

2.污染的四大类型

酸 雨

臭氧空洞

温室效应

SO2、NO2等

氟利昂等

CO2含量增加

PM10等

雾霾天气

....flv

课堂练习

1. 为了经久耐用,在灯泡中可填充的气体是 ( )

A.氧气 B.氮气

C.二氧化碳 D.二氧化硫

2.空气质量日益受到人们的关注,下列物质中未计入监测空气指数的是( )

A.氮气 B.一氧化碳

C.二氧化硫 D.可吸入颗粒

B

A

3.下列气体中会污染空气的是 ( )

A.氮气 B.氧气

C.水蒸气 D.二氧化硫

4. 空气中供我们呼吸的气体是( )

A.氧气 B.氮气

C.水蒸气 D.稀有气体

D

A

谈谈你的收获和感悟

学习化学,利用化学,为人类服务。

一、教材

《空气的成分》是第四单元第一节的内容,这部分内容分成两个课时完成。本节课是第二课时的内容。教材在介绍了空气的组成及发现史后,介绍空气是一种重要的资源及空气质量等内容。通过介绍空气中的各组分对后面氧气的性质和二氧化碳的性质的学习起着铺垫作用,也为元素化合物的学习打下基础。

二、学情

学生在日常生活中知道空气中各成分的主要作用,根据各种媒体的介绍已经能够及时了解全国各主要城市和当地的空气质量状况,也感受到空气污染的危害,所不知道的是造成空气污染的主要物质是什么,如何有效防治。因此教师应该引导学生从化学的视角去分析空气各成分的主要作用,在化学上如何防治空气污染。总之要引导学生如何从生活走向化学。

三、目标

知识与技能

1.知道空气中各成分的应用实例,感受空气是一种重要的资源。

2.能设计实验探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异。

3.能认识空气质量报告。

过程与方法

通过探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异形成在实验中控制变量、形成对比的思想与方法。

情感态度与价值观

1.树立关心环境、关爱自然的意识和责任。

2.初步建立利用化学可以从混合物中分离提纯物质更好为人类服务的观念。

四、重点、难点

重点:空气各成分的用途 与空气质量

难点:学会控制变量的思想方法

五、教学过程

1.导入

2.空气中各成分的用途及工业上分离液态空气

3.探究不同气体样本中二氧化碳含量的差异

4.空气污染的危害

5.认识空气质量报告及空气污染的防治措施

6.课堂练习

7.课堂小结

六、课后反思

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质