历史必修三岳麓版第20课西学东渐课件(42张)

文档属性

| 名称 | 历史必修三岳麓版第20课西学东渐课件(42张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-09-17 08:19:28 | ||

图片预览

文档简介

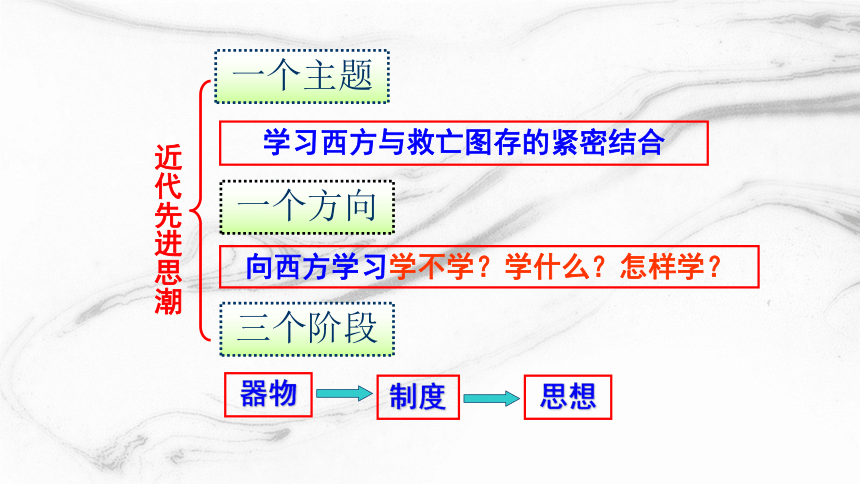

一个主题

三个阶段

一个方向

近代先进思潮

学习西方与救亡图存的紧密结合

向西方学习学不学?学什么?怎样学?

器物

制度

思想

学习目标:

1.了解鸦片战争后中国人民学习西方、寻求变革的思想历程。

2.理解维新变法思想在近代中国社会发展进程中的作用。

20 西学东渐

叁

壹

贰

开眼看世界

体用之争

维新思潮

器物

制度

开眼看世界

19世纪40、50年代

(地主阶级抵抗派)

大碰撞下的思想微澜

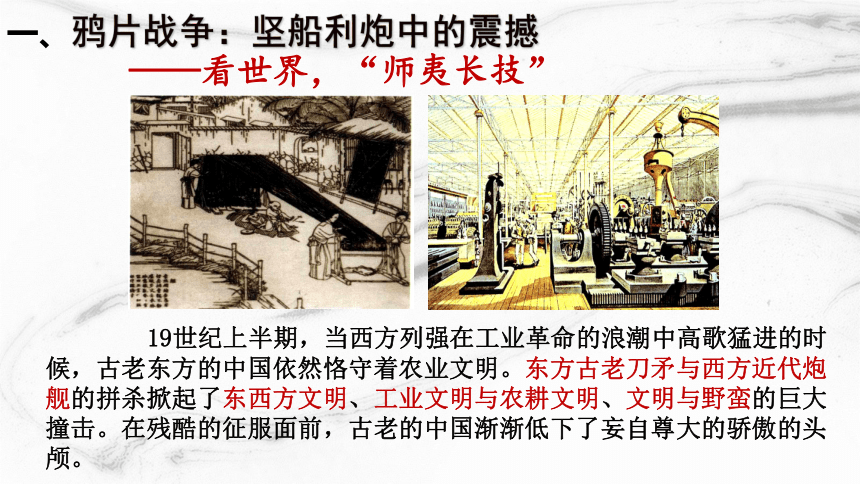

一、鸦片战争:坚船利炮中的震撼

——看世界,“师夷长技”

19世纪上半期,当西方列强在工业革命的浪潮中高歌猛进的时候,古老东方的中国依然恪守着农业文明。东方古老刀矛与西方近代炮舰的拼杀掀起了东西方文明、工业文明与农耕文明、文明与野蛮的巨大撞击。在残酷的征服面前,古老的中国渐渐低下了妄自尊大的骄傲的头颅。

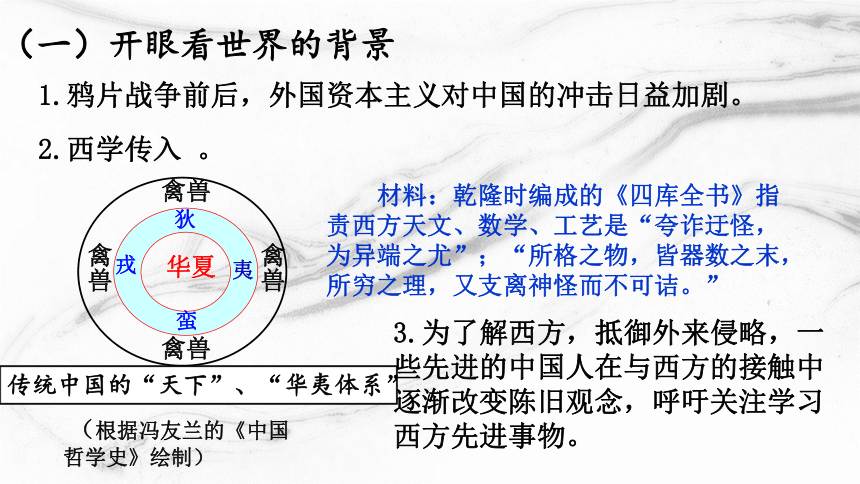

1.鸦片战争前后,外国资本主义对中国的冲击日益加剧。

(一)开眼看世界的背景

2.西学传入 。

3.为了解西方,抵御外来侵略,一些先进的中国人在与西方的接触中逐渐改变陈旧观念,呼吁关注学习西方先进事物。

华夏

狄

蛮

禽兽

禽兽

(根据冯友兰的《中国哲学史》绘制)

禽兽

禽兽

夷

戎

材料:乾隆时编成的《四库全书》指责西方天文、数学、工艺是“夸诈迂怪,为异端之尤”;“所格之物,皆器数之末,所穷之理,又支离神怪而不可诘。”

传统中国的“天下”、“华夷体系”

(二)代表人物及活动

设立译馆,翻译报刊和《各国律例》;

组织编译《四洲志》,了解西方的历史地理。

近代中国开眼看世界第一人

教材介绍了哪些史实说明他是“开眼看世界第一人”?

开中国近代由爱国而研究、学习西方的先河。

1.林则徐

地主阶级抵抗派

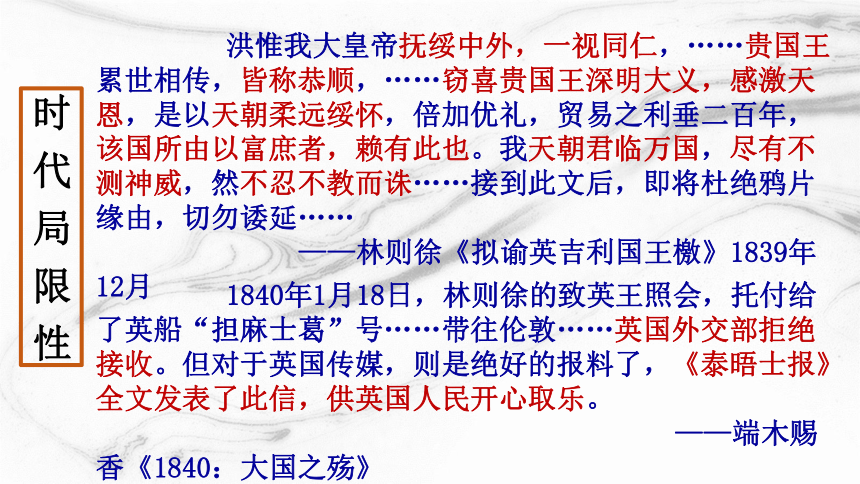

? 洪惟我大皇帝抚绥中外,一视同仁,……贵国王累世相传,皆称恭顺,……窃喜贵国王深明大义,感激天恩,是以天朝柔远绥怀,倍加优礼,贸易之利垂二百年,该国所由以富庶者,赖有此也。我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛……接到此文后,即将杜绝鸦片缘由,切勿诿延……

——林则徐《拟谕英吉利国王檄》1839年12月

1840年1月18日,林则徐的致英王照会,托付给了英船“担麻士葛”号……带往伦敦……英国外交部拒绝接收。但对于英国传媒,则是绝好的报料了,《泰晤士报》全文发表了此信,供英国人民开心取乐。

——端木赐香《1840:大国之殇》

时代局限性

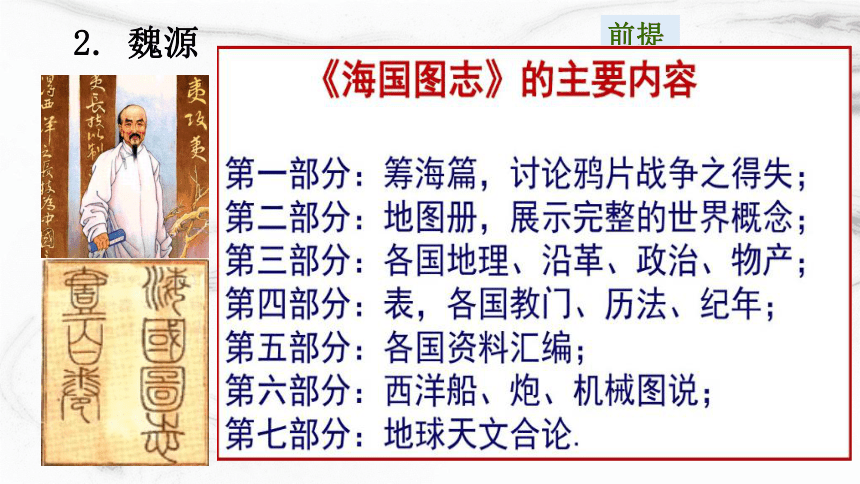

2. 魏源

然则欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情者,必先立译馆,翻夷书始。

是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——<<海国图志 · 序>>

①材料中所说的长技指的是什么?

②学习西方“长技”的目的是什么?

抵御外来侵略

西方的科学技术,主要是军事技术

前提

方式

目的

内容

探究:

《海国图志》在当时历史背景下它会畅销吗?请说明理由。

国内:许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来, 更有甚者主张将《海国图志》付之一炬,在他们眼中这无疑成了一本大逆不道的书籍。遭到无端非议的《海国图志》最终在国内的印刷数仅有千册左右。

《<海国图志>的孤寂与荣光》

日本:1851年,中国一艘商船驶入日本长崎港,照例查检违禁品,翻出3部《海国图志》。这些书最终都被幕府官员和学者买去,在日本大受欢迎。因为《海国图志》100卷共80多万字,日本人将其分门别类,仅1854—1856年出版的选编本就有21种,价钱一路走高,成为朝野上下的启蒙读物。

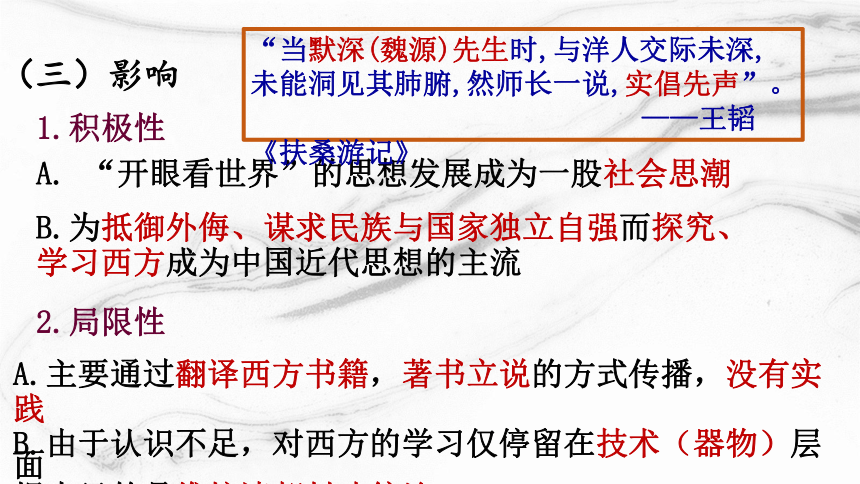

(三)影响

1.积极性

2.局限性

A. “开眼看世界”的思想发展成为一股社会思潮

B.为抵御外侮、谋求民族与国家独立自强而探究、学习西方成为中国近代思想的主流

A.主要通过翻译西方书籍,著书立说的方式传播,没有实践

B.由于认识不足,对西方的学习仅停留在技术(器物)层面

根本目的是维护清朝封建统治

“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然师长一说,实倡先声”。

——王韬《扶桑游记》

“从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。……可惜道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。直到咸丰末年,英、法联军攻进了北京,然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。所以我们说,中华民族丧失了二十年宝贵光阴。”

——蒋廷黻《中国近代史》

体用之争

19世纪60—90年代

(地主阶级洋务派)

贰

大变局下的切肤之痛

大国的又一次耻辱:第二次鸦片战争(1856)

1860年,圆明园被焚烧,数以万计珍宝流失……

二、第二次鸦片战争:内忧外患中的抉择

——学器物,“中体西用”

(一)背景

金田起义

中英《天津条约》签字

1.清朝政局内忧外患

2.19世纪60-90年代,西学更广泛传播,对中国以儒学为核心的文化产生猛烈冲击

洋务派代表

恭庆王

奕訢

两江总督

曾国藩

直隶总督

李鸿章

湖广总督

张之洞

李鸿章:“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法,而不必尽用其人。”

曾国藩:“购(外洋器物)成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发、捻,可以勤远略。”

张之洞:“中学为内学,西学为外学。中学治人心,西学应世事,而必无孛于经矣。”

倭仁:“立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。”“以忠信为甲胄,礼义为干橹” 便可抵御外辱。

洋务派与顽固派的论战与斗争

洋务派与顽固派的论战与斗争:

是否学习西方物质文化

1.洋务派

“中学为体,西学为用”

“体”:主体、本质,即治国之“根本”

“用”:由主体派生,即治国的手段

2.顽固派

反对“西学为用”,原封不动维护清朝封建统治

“中学为体 西学为用”

封建专制制度

儒家的纲常礼教

西方先进科技

(根本)

(手段)

挽救封建统治

实质: 在不动摇清朝君主专制制度的前提下,学习西方先进科学技术,巩固清王朝的封建统治。

【思路引导 】

焦点:要不要学习西方的物质文化(技术)

相同点:都维护固有的制度和纲常礼教;根本目的都是巩固清王朝统治。

不同点:洋务派主张学习西方先进的科学技术;顽固派完全排斥西学,反对学习西方。

洋务派和顽固派“体用之争”的焦点是什么?他们观点的相同点和不同点在哪里?

中体西用”后来久被指为包庇封建,其实,那个时候的中国,天下滔滔,多的是泥古而顽梗的士人,在封建主义充斥的天地里,欲引入若干资本主义文化,除了“中体西用”还不可能提出另一种更好的宗旨。如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门,落不了户的。(它)毕竟使中国人看到了另一个陌生的世界,看到了那个世界的部分,并设法把这部分引进到中国来,而成为中西文化频繁接触后的当时两者可能结合的一种形式……给僵化的封建文化打开了缺口。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

就中体西用的本来意义而言,中体应是对于西用的限制,但是,西用既借中体为入门之阶,便会按照它自身的要求而发生影响,人们虽然想把它限制在既定的范围而很难如愿。当中体西用的内在矛盾日益明显之后,更开明的人士就会因势利导,走出更远的异步。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

结合以上材料与所学知识,应如何评价“中体西用”?

评价:

1.积极性

2.局限性

冲击了传统的“夷夏之辩”的保守观念

为西学在中国的传播创造良好的舆论环境

A.局限于学习西方物质文化层面,中国社会制度没有根本性变革

日本人在建设都市时,模仿西方建了洋房和铁 桥;中国人也模仿西方,在短时间改革了兵制,花大价钱购买大炮,这些不顾国情而滥用财力的做法,多不为我辈所乐见。……这些显在的有形之物,学起来容易……但 是学习西方来改革自国的政治法律,却是相当不容易的 事……再进一步,由学习西方文明而学习如何改变国民 气质,则是最不容易的事。

——[日]福泽谕吉(日本近代教育之父)

中:中体西用 日:脱亚入欧

1884年·中法战争

微臣病势垂危,谨伏枕口授遗折,……夫西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一体, 上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也; 轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也 。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋(意为:艰 难勉强地跟着走),常不相及,就令铁舰成行,铁 路四达,果足恃欤!?

——两广总督张树声遗折

张树声的临终遗愿折射出怎样的自省?

早期资产阶级维新派:

19世纪80年代(中法战争)

代表人物

王韬、郑观应、薛福成、马建忠、冯桂芬

王 韬

郑观应

崇尚西学、仿效西法,渐知以商力浚利源,与西商并驾齐驱而潜夺其权。

——王韬《弢园文录·外编》

欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法……改良政治。

——郑观应《盛世危言》

依据材料归纳早期维新派的主张

政治:改良政治、实行君主立宪制

经济:发展工商业,与外国进行商战

思想:兴办学校,学习西方科学知识

后期

支持“中体西用”洋务派、参与洋务运动

前期

西体西用

3.早期维新派主张

把当时知识分子的思想从工商科技转移到政治制度方面起了启蒙作用,但没形成理论体系,也没付诸实施

4.影响

由器物到制度的转变起桥梁作用

世间无物抵春愁,合向苍冥一哭休。

四万万人齐下泪,天涯何处是神州?

——谭嗣同《有感》(1896年春)

此次大败,割地赔款,国人痛之。此非日本之胜我也,乃我闭关之自败也。日本昔日也闭关也,而及早变法,学欧洲之政教,是有今日之强而胜我也。

——康有为

维新思潮

19世纪90年代

(资产阶级维新派)

叁

大危亡下的时代强音

图一 签订《马关条约》

哪些因素推动维新思想在19世纪末走向成熟?

图三 早期维新派

图二 中国民族资本主义发展

郑观应

资产阶级维新派:

1.背景

①政治:甲午战败,民族危机加深,列强掀起瓜分中国狂潮,“救亡图存”成为时代主题

②经济:19末民族资本主义初步发展

③阶级:民族资产阶级壮大并登上历史舞台

④思想:西学的广泛传播,早期维新思想的启蒙作用。

19世纪90年代

2.代表人物

(1)康有为

A.贡献:

开设万木草堂

撰写《新学伪经考》、《孔子改制考》

“大飓风”

“火山大喷火”

B.特点:

将西方资产阶级政治学说与儒家思想相融合,用儒家权威宣传维新变法的合理性和必要性。

马克思指出:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。” 如何理解康有为的这种做法?

1.借孔子之名减轻变法阻力。

2.资本主义经济发展的不充分,导致中国民族资产阶级政治上的软弱性。

3.民族资产阶级本身未摆脱封建思想束缚。

托古改制

(2)梁启超

宣传民权思想

用进化论阐述君主立宪制取代君主专制的必然性

《变法通议》

要而论之,法者天下之公器也,变者天下之公理也。大地既通,万国蒸蒸,日趋于上,大势相迫,非可阏制,变亦变,不变亦变。变而变者,变之权操诸已,可以保国,可以保种,可以保教;不变而变者,变之权让诸人,束缚之,驰骤之。

——梁启超《论不变法之害》1896年8月19日

《时务报》

(3)谭嗣同

主张自由平等,批判专制君权

破除礼教方面成就最突出,发出时代最强音

《仁学》

“誓杀天下君主,使流血满地球,以泄万民之恨。”

——谭嗣同《仁学》

各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

—— 谭嗣同

(4)严复

系统将近代西方文化介绍到中国的第一人

系统介绍西方社会政治学说和进化论,借用进化论“物竞天择,适者生存”的原理,阐明中国必须变法,否则就将亡国灭种或被淘汰

《天演论》、《法意》

3.维新派与顽固势力(包括洋务派)的论战

据此简述维新思潮的主要内容及其历史影响

(政、经、文)

核心:要不要维新变法;

要不要兴民权、实行君主立宪;

要不要废除“八股”、提倡西学、改革教育制度

论战的本质是什么?

实质是资本主义思想同封建主义思想的正面交锋

4.影响

1.积极性

2.局限性

A.以变法自强来抵御帝国主义的侵略,摆脱民族危机,具有爱国意义

B.主张君主立宪,反对封建专制,体现资本主义发展趋势

C,主张学习和传播资产阶级文化,具有思想启蒙意义

A.由于资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,把维新思想和中国传统儒家思想结合,利于减少变法阻力

B.反映了资产阶级的软弱性和妥协性

5.实践:戊戌变法

戊戌六君子

“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”

鲁迅先生说:

我们自古以来,

就有埋头苦干的人,

就有拼命硬干的人,

就有为民请命的人,

就有舍身求法的人,

这就是中国的脊梁。

望门投止思张俭,

忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。

—谭嗣同绝命诗

看历程,析特点

1.主题明确

2.内容渐进

3.学习契机

4.精英引领

5.过程艰辛

6.方式转变

救亡图存、抵御外侮

由浅入深,从器物到制度

民族危机

抵抗派、洋务派、维新派

保守派反对,民智未开

由被动接受到主动选择

重点难点、深化提高:

看历程,析特点

1.主题明确

2.内容渐进

3.学习契机

4.精英引领

5.过程艰辛

6.效果明显

爱国、抵御外侮

由浅入深,从器物到制度

民族危机

抵抗派、洋务派、维新派

保守派反对,民智未开

国人已渐醒

1、地主阶级抵抗派:开眼看世界

代表:林、魏

2、地主阶级洋务派:中体西用

代表:曾、李、张

3、早期资产阶级维新派:

学习西方民主政治

代表:王、郑

4、资产阶级维新派:维新思潮

代表:康、梁、谭、严

主张器物变革

主张政治变革

思想传播

社会实践

思想传播

社会实践

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣