人教版小学数学三年级数学上册第一章 《 时、分、秒》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版小学数学三年级数学上册第一章 《 时、分、秒》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-16 17:24:17 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 时、分、秒

单元教学总述

本单元的内容主要包括认识时间单位“秒”,掌握时间的简单计算。

关于“时、分、秒”这一内容,本套教材分三个阶段编排。第一阶段是在一年级上册,主要让学生学会看整时和半时,初步认识钟面上的时针和分针;第二阶段是在二年级上册,主要让学生会读、写几时几分,知道1时=60分;第三阶段就是本册教材本单元,主要教学时间单位“秒”,以及有关时间的简单计算。

时间单位不像长度、质量单位那样容易用具体的物体表现出来,比较抽象,单位之间的进率也比较复杂,但是时间又时时伴随着人们的生活。因此,教材从教学材料的选择到呈现方式,都十分注意结合学生的生活经验,力求让他们在实际情境中,体会时、分、秒的实际意义,掌握有关时间的知识。例如:“秒的认识”的主题图就选择了家喻户晓的春节联欢晚会中新年的钟声即将敲响时的场景,“做一做”让学生在活动中,亲身感受“1分钟有多长”和“1分钟能做些什么”,练习中又编入了一系列与学生自己的生活息息相关的内容,以丰富学生对时间观念的感性认识。

1.认识时间单位“秒”,知道1分=60秒,会进行一些有关时间的简单计算。

2.能选择合适的单位和工具对时间的长短进行计量。

3. 结合生活经验体验时间的长短,初步建立分、秒的时间观念,会用一定的方法估计时间。

4. 培养估计意识,养成遵守和爱惜时间的习惯。

重点:1.初步建立时、分、秒的时间观念。

2.能进行有关时间的简单计算。

难点:解决有关时间计算的实际问题。

秒的认识 1课时

时、分、秒

时间的计算 例1、例2 1课时

课时教学设计

秒的认识

学科:数学年级:三年级 册次:上学校: 教师:

课题

秒的认识

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

充分利用学生已有的生活经验,让学生初步了解计量比1分钟短的时间需要用“秒”做单位,感知秒在生活中的应用。

承前启后

时、分的认识→秒的认识→时、分、秒的关系

教学目标

1.借助学生已有的生活经验,让学生在熟悉的生活情境中交流、合作,自主认识新的时间单位“秒”,知道1分=60秒。

2. 通过创设游戏活动,引导学生经历几秒的时间,培养学生估算时间的能力。

3. 结合教学内容适时渗透珍惜时间的教育,培养学生珍惜时间的良好品质。

重难点

重点:认识时间单位秒,知道1分=60秒。

难点:建立“秒”的时间观念。

化解措施

联系生活,实际感知

教学设计思路

创设情境,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、带秒针的实物钟表、能显示到秒的电子表、秒表等

学具准备:钟表模型

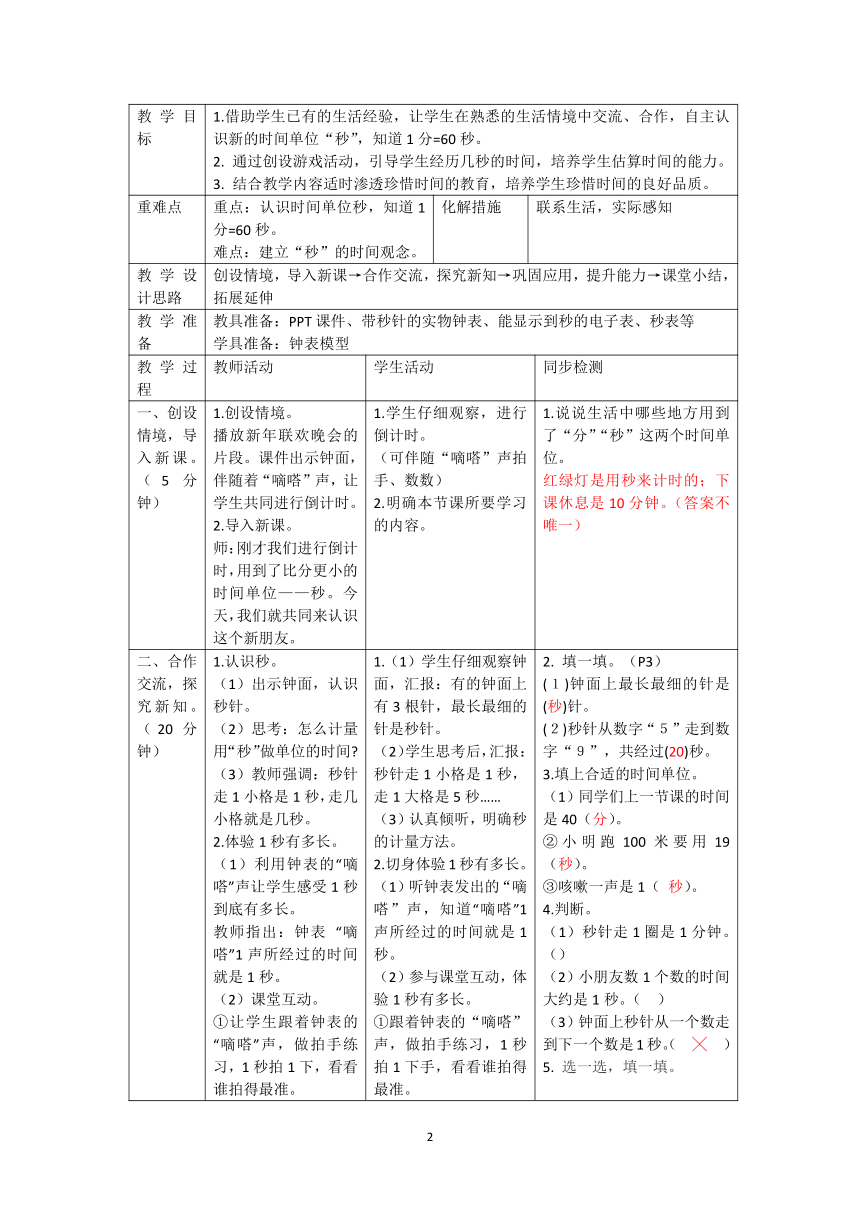

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、创设情境,导入新课。(5分钟)

1.创设情境。

播放新年联欢晚会的片段。课件出示钟面,伴随着“嘀嗒”声,让学生共同进行倒计时。

2.导入新课。

师:刚才我们进行倒计时,用到了比分更小的时间单位——秒。今天,我们就共同来认识这个新朋友。

1.学生仔细观察,进行倒计时。

(可伴随“嘀嗒”声拍手、数数)

2.明确本节课所要学习的内容。

1.说说生活中哪些地方用到了“分”“秒”这两个时间单位。

红绿灯是用秒来计时的;下课休息是10分钟。(答案不唯一)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.认识秒。

(1)出示钟面,认识秒针。

(2)思考:怎么计量用“秒”做单位的时间?

(3)教师强调:秒针走1小格是1秒,走几小格就是几秒。

2.体验1秒有多长。

(1)利用钟表的“嘀嗒”声让学生感受1秒到底有多长。

教师指出:钟表 “嘀嗒”1声所经过的时间就是1秒。?

(2)课堂互动。

①让学生跟着钟表的“嘀嗒”声,做拍手练习,1秒拍1下,看看谁拍得最准。

②让学生不看钟表,1秒数1个数,比一比谁数得最准确。

(3)引导学生根据体验刚才的谈谈对1秒的感受。

3.计量经过几秒。

(1)引导学生观察钟面,思考:秒针从12走到6,经过了几秒?从6走到8,经过了几秒?

(2)提问:你还知道秒针从哪儿走到哪儿是10秒吗?

4.探索分与秒之间的关系。

(1)让学生小组合作,仔细观察钟面,说一说:秒针从12起,走一圈,又回到12,经过了多长时间?这时分针的位置有什么变化?

(2)组织学生汇报发现。

(3)根据学生的汇报,教师小结:秒针走1圈,就是60秒,这时分针走1小格,也就是1分钟,因此1分=60秒。

1.(1)学生仔细观察钟面,汇报:有的钟面上有3根针,最长最细的针是秒针。

(2)学生思考后,汇报:秒针走1小格是1秒,走1大格是5秒……

(3)认真倾听,明确秒的计量方法。

2.切身体验1秒有多长。

(1)听钟表发出的“嘀嗒”声,知道“嘀嗒”1声所经过的时间就是1秒。

(2)参与课堂互动,体验1秒有多长。

①跟着钟表的“嘀嗒”声,做拍手练习,1秒拍1下手,看看谁拍得最准。

②做数数练习,1秒数1个数,比一比谁数得最准确。

(3)积极发言,说一说1秒能做什么,谈一谈1秒的价值......

3.(1)认真观察钟面,思考教师提出的问题,汇报:秒针从12走到6,走了30小格,是30秒,从6走到8,走过了20小格,是20秒。

(2)思考,并回答问题。

秒针从1走到3是10秒,从2走到4是10秒……

4.(1)小组合作,观察钟面,可动手转动秒针一圈,看看时针的位置变化,明确:秒针从12起,走一圈,走了60秒,分钟走了1小格,是1分钟。

(2)学生汇报:1分=60秒。

(3)认真倾听,明确分、秒的关系。

2. 填一填。(P3)

(1)钟面上最长最细的针是(秒)针。

(2)秒针从数字“5”走到数字“9”,共经过(20)秒。

3.填上合适的时间单位。

(1)同学们上一节课的时间是40(分)。

②小明跑100米要用19(秒)。

③咳嗽一声是1( 秒)。

4.判断。

(1)秒针走1圈是1分钟。()

(2)小朋友数1个数的时间大约是1秒。( )

(3)钟面上秒针从一个数走到下一个数是1秒。( ╳ )

5. 选一选,填一填。

(1)秒针走(1小格?)是1秒。

(2)秒针走(1圈?),分针走1小格。

(3)秒针走(1圈)是1分钟。

(4)秒针走(1大格)是5秒。

(5)秒针走5圈,分针走(1大格)。

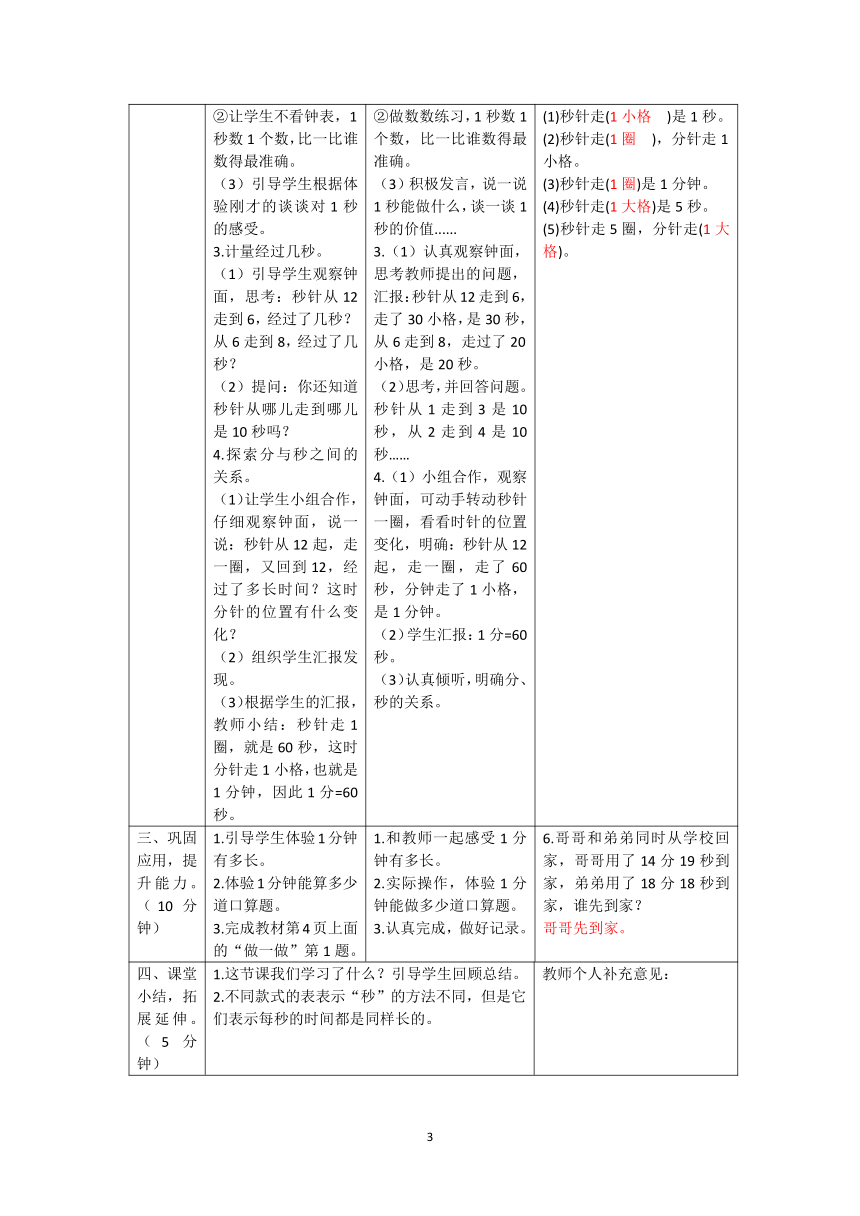

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生体验1分钟有多长。

2.体验1分钟能算多少道口算题。

3.完成教材第4页上面的“做一做”第1题。

1.和教师一起感受1分钟有多长。

2.实际操作,体验1分钟能做多少道口算题。

3.认真完成,做好记录。

6.哥哥和弟弟同时从学校回家,哥哥用了14分19秒到家,弟弟用了18分18秒到家,谁先到家?

哥哥先到家。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.不同款式的表表示“秒”的方法不同,但是它们表示每秒的时间都是同样长的。

教师个人补充意见:

板书设计

秒的认识

秒针走1小格的时间是1秒。

1分=60秒。

培优作业

时钟6时敲6下,10秒敲完,敲10下需要几秒?

画示意图理解题意。

敲6下有5个间隔,5个间隔共10秒,每个间隔是10÷(6-1)=2(秒)。敲10下有9个间隔,知道间隔数,可求出总时间。

10÷(6-1)=2(秒)

2(10-1)=18(秒)

名师点睛

1秒看不见,摸不着,1秒到底有多长,只有让学生经历丰富的活动,才能形成自己的体验。通过让学生看着钟面上秒针的走动拍手、数数,学生的眼、耳、口、手等多种感官都能同时参与活动,全方位地感受1秒,充分体验1秒的长短,用“体验”的方法来学习数学,充分发挥了学生的主体作用,感知了数学与现实生活的联系,是培养学生创新意识和实践能力的重要途径。

微课设计点

教师可围绕“认识时间单位秒”设计微课。

时间的计算

学科:数学年级:三年级 册次:上学校: 教师:

课题

时间的计算(P4例1、P5例2)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

例1教学时、分、秒之间的简单换算;例2借助学生非常熟悉的生活情境,教学解决简单的计算经过时间的问题。

承前启后

时、分、秒的认识→简单的时间的计算→解决问题

教学目标

1.通过加深学生对时间单位的认识,发展学生的时间观念。

2.在认识时、分、秒的基础上,会进行有关时间的简单计算。

3.养成遵守和爱惜时间的意识和习惯。

重难点

重点:会进行有关时间单位的简单换算。

难点:用不同的方法解决计算经过时间的问题。

化解措施

教具演示,自主探究

教学设计思路

谜语激趣,导入新课→动手操作,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、钟表模型

学具准备:钟表模型

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、谜语激趣,导入新课。(8分钟)

1.猜谜语:矮子走一步,高个走一圈;矮子走一圈,高个走半天。

2.教师拿出钟表,引导学生观察。

(1)提问:谜语中“矮子”指的是什么? “高个”指的又是什么?

(2)提问:分针走1小格的时间是多少?分针走1圈的时间是多少?时针走1大格的时间是多少?时针走1圈的时间是多少?

(3)引导学生回忆时、分、秒之间的关系。

3.教师在钟表模型上拨出不同的时刻,如:5时、3时等,让学生读一读。

4.揭示课题。

师:我们已经学会看时间了,但如何计算经过的时间呢?这节课我们一起学习“时间的计算”。

1.学生动脑筋猜谜语。

2.(1)“矮子”指时针,“高个”指分针。

(2)分针走1小格是1分钟,分针走1圈是60分钟,也就是1小时;时针走1大格是1小时,时针走1圈是24小时(1天)。

(3)回忆时、分、秒之间的关系:1时=60分,1分=60秒。

3.学生读出教师拨出的时刻。

4.认真倾听,明确本节课学习的内容。

1.填一填。

(1)时针走1大格是(1)小时,此时分针走了(1)圈,即(60)分钟。

(2)早上,小红刷牙大约用了3(分钟)。

(3)吃早餐大约要用15(分钟)。

(4)一节课40(分钟),再加上20分钟就是(1)小时。

二、动手操作,探究新知。(17分钟)

1.教学时间单位之间的换算。

(1)让学生在钟面上拨出2时,并读出钟面上的时刻。

(2)追问:2时等于多少分呢?引导学生交流、汇报,并说一说换算方法。

2.教学经过时间的计算。

(1)课件出示例2情境图,要求学生仔细观察,说说图意。

(2)组织学生讨论:怎样求小明从家到学校用了多长时间呢?

(3)引导学生归纳计算经过的时间的方法。

方法一:看钟面,数格后计算;

方法二:结束时刻-开始时刻=经过的时间。

(4)请一至两名学生说说自己什么时刻从家出发,什么时刻到学校。让其他的学生帮忙算一算从家到学校所用的时间。

1.(1)学生拿出钟表模型,先在钟面上拨出2时,再读一读。

(2)小组讨论后,汇报:因为1时=60分,所以2时就是2个60分,也就是2时=120分。

2.(1)观察例2情境图,明确图意。

已知小明7时30分离家,7时45分到校,求小明从家到学校用了多长时间。

(2)小组讨论“求小明从家到学校所用的时间”的方法。

①直接数出从7:30到7:45分针走了多少分钟。

②因为都是7时多,可以直接用45-30计算出用了15分钟。

(3)和教师一起总结、归纳计算经过的时间的方法。

(4)可以看钟面,数格后计算;还可以用“结束时刻-开始时刻=经过的时间”进行计算。

2.填空。

1分=(60)秒

3时=(180)分

60秒=(1)分

60分=(1)时

4时=(240)分

3.星期六聪聪9:10开始做作业,到9:40完成。他写作业用了多长时间?

30分钟

4.妈妈从6:15开始做饭,6:55做完,共用了多长时间?(P8)

40分钟

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.完成教材第4页下面的“做一做”。

2.竞赛:教师出题,如:2时至2时45分,经过多少分?学生抢答,看谁回答得又快又准。

1.独立完成,集体订正。

2.积极参与抢答。

5.超市早上9:00开门,小芳早上8:45到超市门口,她还要等多长时间超市才能开门?

15分钟

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算不在同一时的两个时刻的经过时间时,如:计算从8:40到9:10的经过时间,不能用分钟部分的数直接相减,需要用到1时等于60分的知识来解决。

教师个人补充意见:

板书设计

时间的计算

方法一:看钟面,数格后计算。

计算经过的时间的方法

方法二:结束时刻-开始时刻=经过的时间。

培优作业

去科技展览馆的公共汽车每15分钟发一辆车。明明和爸爸早上7:06到达车站,发现7:05时已经发了一辆车,他们还要等多长时间才能坐上车?

方法一 可以先求出下一辆车的发车时间,再减去明明和爸爸到达车站的时间,就是等车的时间。

7:05+15分=7:20

7:20-7:06=14(分)

方法二 可以先求出距离上一辆车的发车时间晚了几分钟,再用两辆车发车的间隔时间减去晚的时间,就是等车的时间。

7:06-7:05=1(分) 15-1=14(分)

提示:解决此类问题要考虑所到时间与发车间隔时间之间的关系。

名师点睛

学生已经对时、分、秒具有一定的感性体验,能正确认读几时几分几秒,因此在教学例1的过程中,注重让学生记住相邻时间单位之间的进率是“60”。同时让学生通过具体的生活情境理解时刻与时间段的区别。

微课设计点

教师可围绕“简单的经过时间的计算”设计微课。

单元教学总述

本单元的内容主要包括认识时间单位“秒”,掌握时间的简单计算。

关于“时、分、秒”这一内容,本套教材分三个阶段编排。第一阶段是在一年级上册,主要让学生学会看整时和半时,初步认识钟面上的时针和分针;第二阶段是在二年级上册,主要让学生会读、写几时几分,知道1时=60分;第三阶段就是本册教材本单元,主要教学时间单位“秒”,以及有关时间的简单计算。

时间单位不像长度、质量单位那样容易用具体的物体表现出来,比较抽象,单位之间的进率也比较复杂,但是时间又时时伴随着人们的生活。因此,教材从教学材料的选择到呈现方式,都十分注意结合学生的生活经验,力求让他们在实际情境中,体会时、分、秒的实际意义,掌握有关时间的知识。例如:“秒的认识”的主题图就选择了家喻户晓的春节联欢晚会中新年的钟声即将敲响时的场景,“做一做”让学生在活动中,亲身感受“1分钟有多长”和“1分钟能做些什么”,练习中又编入了一系列与学生自己的生活息息相关的内容,以丰富学生对时间观念的感性认识。

1.认识时间单位“秒”,知道1分=60秒,会进行一些有关时间的简单计算。

2.能选择合适的单位和工具对时间的长短进行计量。

3. 结合生活经验体验时间的长短,初步建立分、秒的时间观念,会用一定的方法估计时间。

4. 培养估计意识,养成遵守和爱惜时间的习惯。

重点:1.初步建立时、分、秒的时间观念。

2.能进行有关时间的简单计算。

难点:解决有关时间计算的实际问题。

秒的认识 1课时

时、分、秒

时间的计算 例1、例2 1课时

课时教学设计

秒的认识

学科:数学年级:三年级 册次:上学校: 教师:

课题

秒的认识

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

充分利用学生已有的生活经验,让学生初步了解计量比1分钟短的时间需要用“秒”做单位,感知秒在生活中的应用。

承前启后

时、分的认识→秒的认识→时、分、秒的关系

教学目标

1.借助学生已有的生活经验,让学生在熟悉的生活情境中交流、合作,自主认识新的时间单位“秒”,知道1分=60秒。

2. 通过创设游戏活动,引导学生经历几秒的时间,培养学生估算时间的能力。

3. 结合教学内容适时渗透珍惜时间的教育,培养学生珍惜时间的良好品质。

重难点

重点:认识时间单位秒,知道1分=60秒。

难点:建立“秒”的时间观念。

化解措施

联系生活,实际感知

教学设计思路

创设情境,导入新课→合作交流,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、带秒针的实物钟表、能显示到秒的电子表、秒表等

学具准备:钟表模型

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、创设情境,导入新课。(5分钟)

1.创设情境。

播放新年联欢晚会的片段。课件出示钟面,伴随着“嘀嗒”声,让学生共同进行倒计时。

2.导入新课。

师:刚才我们进行倒计时,用到了比分更小的时间单位——秒。今天,我们就共同来认识这个新朋友。

1.学生仔细观察,进行倒计时。

(可伴随“嘀嗒”声拍手、数数)

2.明确本节课所要学习的内容。

1.说说生活中哪些地方用到了“分”“秒”这两个时间单位。

红绿灯是用秒来计时的;下课休息是10分钟。(答案不唯一)

二、合作交流,探究新知。(20分钟)

1.认识秒。

(1)出示钟面,认识秒针。

(2)思考:怎么计量用“秒”做单位的时间?

(3)教师强调:秒针走1小格是1秒,走几小格就是几秒。

2.体验1秒有多长。

(1)利用钟表的“嘀嗒”声让学生感受1秒到底有多长。

教师指出:钟表 “嘀嗒”1声所经过的时间就是1秒。?

(2)课堂互动。

①让学生跟着钟表的“嘀嗒”声,做拍手练习,1秒拍1下,看看谁拍得最准。

②让学生不看钟表,1秒数1个数,比一比谁数得最准确。

(3)引导学生根据体验刚才的谈谈对1秒的感受。

3.计量经过几秒。

(1)引导学生观察钟面,思考:秒针从12走到6,经过了几秒?从6走到8,经过了几秒?

(2)提问:你还知道秒针从哪儿走到哪儿是10秒吗?

4.探索分与秒之间的关系。

(1)让学生小组合作,仔细观察钟面,说一说:秒针从12起,走一圈,又回到12,经过了多长时间?这时分针的位置有什么变化?

(2)组织学生汇报发现。

(3)根据学生的汇报,教师小结:秒针走1圈,就是60秒,这时分针走1小格,也就是1分钟,因此1分=60秒。

1.(1)学生仔细观察钟面,汇报:有的钟面上有3根针,最长最细的针是秒针。

(2)学生思考后,汇报:秒针走1小格是1秒,走1大格是5秒……

(3)认真倾听,明确秒的计量方法。

2.切身体验1秒有多长。

(1)听钟表发出的“嘀嗒”声,知道“嘀嗒”1声所经过的时间就是1秒。

(2)参与课堂互动,体验1秒有多长。

①跟着钟表的“嘀嗒”声,做拍手练习,1秒拍1下手,看看谁拍得最准。

②做数数练习,1秒数1个数,比一比谁数得最准确。

(3)积极发言,说一说1秒能做什么,谈一谈1秒的价值......

3.(1)认真观察钟面,思考教师提出的问题,汇报:秒针从12走到6,走了30小格,是30秒,从6走到8,走过了20小格,是20秒。

(2)思考,并回答问题。

秒针从1走到3是10秒,从2走到4是10秒……

4.(1)小组合作,观察钟面,可动手转动秒针一圈,看看时针的位置变化,明确:秒针从12起,走一圈,走了60秒,分钟走了1小格,是1分钟。

(2)学生汇报:1分=60秒。

(3)认真倾听,明确分、秒的关系。

2. 填一填。(P3)

(1)钟面上最长最细的针是(秒)针。

(2)秒针从数字“5”走到数字“9”,共经过(20)秒。

3.填上合适的时间单位。

(1)同学们上一节课的时间是40(分)。

②小明跑100米要用19(秒)。

③咳嗽一声是1( 秒)。

4.判断。

(1)秒针走1圈是1分钟。()

(2)小朋友数1个数的时间大约是1秒。( )

(3)钟面上秒针从一个数走到下一个数是1秒。( ╳ )

5. 选一选,填一填。

(1)秒针走(1小格?)是1秒。

(2)秒针走(1圈?),分针走1小格。

(3)秒针走(1圈)是1分钟。

(4)秒针走(1大格)是5秒。

(5)秒针走5圈,分针走(1大格)。

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.引导学生体验1分钟有多长。

2.体验1分钟能算多少道口算题。

3.完成教材第4页上面的“做一做”第1题。

1.和教师一起感受1分钟有多长。

2.实际操作,体验1分钟能做多少道口算题。

3.认真完成,做好记录。

6.哥哥和弟弟同时从学校回家,哥哥用了14分19秒到家,弟弟用了18分18秒到家,谁先到家?

哥哥先到家。

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.不同款式的表表示“秒”的方法不同,但是它们表示每秒的时间都是同样长的。

教师个人补充意见:

板书设计

秒的认识

秒针走1小格的时间是1秒。

1分=60秒。

培优作业

时钟6时敲6下,10秒敲完,敲10下需要几秒?

画示意图理解题意。

敲6下有5个间隔,5个间隔共10秒,每个间隔是10÷(6-1)=2(秒)。敲10下有9个间隔,知道间隔数,可求出总时间。

10÷(6-1)=2(秒)

2(10-1)=18(秒)

名师点睛

1秒看不见,摸不着,1秒到底有多长,只有让学生经历丰富的活动,才能形成自己的体验。通过让学生看着钟面上秒针的走动拍手、数数,学生的眼、耳、口、手等多种感官都能同时参与活动,全方位地感受1秒,充分体验1秒的长短,用“体验”的方法来学习数学,充分发挥了学生的主体作用,感知了数学与现实生活的联系,是培养学生创新意识和实践能力的重要途径。

微课设计点

教师可围绕“认识时间单位秒”设计微课。

时间的计算

学科:数学年级:三年级 册次:上学校: 教师:

课题

时间的计算(P4例1、P5例2)

课型

新授课

计划学时

1

教学内容分析

例1教学时、分、秒之间的简单换算;例2借助学生非常熟悉的生活情境,教学解决简单的计算经过时间的问题。

承前启后

时、分、秒的认识→简单的时间的计算→解决问题

教学目标

1.通过加深学生对时间单位的认识,发展学生的时间观念。

2.在认识时、分、秒的基础上,会进行有关时间的简单计算。

3.养成遵守和爱惜时间的意识和习惯。

重难点

重点:会进行有关时间单位的简单换算。

难点:用不同的方法解决计算经过时间的问题。

化解措施

教具演示,自主探究

教学设计思路

谜语激趣,导入新课→动手操作,探究新知→巩固应用,提升能力→课堂小结,拓展延伸

教学准备

教具准备:PPT课件、钟表模型

学具准备:钟表模型

教学过程

教师活动

学生活动

同步检测

一、谜语激趣,导入新课。(8分钟)

1.猜谜语:矮子走一步,高个走一圈;矮子走一圈,高个走半天。

2.教师拿出钟表,引导学生观察。

(1)提问:谜语中“矮子”指的是什么? “高个”指的又是什么?

(2)提问:分针走1小格的时间是多少?分针走1圈的时间是多少?时针走1大格的时间是多少?时针走1圈的时间是多少?

(3)引导学生回忆时、分、秒之间的关系。

3.教师在钟表模型上拨出不同的时刻,如:5时、3时等,让学生读一读。

4.揭示课题。

师:我们已经学会看时间了,但如何计算经过的时间呢?这节课我们一起学习“时间的计算”。

1.学生动脑筋猜谜语。

2.(1)“矮子”指时针,“高个”指分针。

(2)分针走1小格是1分钟,分针走1圈是60分钟,也就是1小时;时针走1大格是1小时,时针走1圈是24小时(1天)。

(3)回忆时、分、秒之间的关系:1时=60分,1分=60秒。

3.学生读出教师拨出的时刻。

4.认真倾听,明确本节课学习的内容。

1.填一填。

(1)时针走1大格是(1)小时,此时分针走了(1)圈,即(60)分钟。

(2)早上,小红刷牙大约用了3(分钟)。

(3)吃早餐大约要用15(分钟)。

(4)一节课40(分钟),再加上20分钟就是(1)小时。

二、动手操作,探究新知。(17分钟)

1.教学时间单位之间的换算。

(1)让学生在钟面上拨出2时,并读出钟面上的时刻。

(2)追问:2时等于多少分呢?引导学生交流、汇报,并说一说换算方法。

2.教学经过时间的计算。

(1)课件出示例2情境图,要求学生仔细观察,说说图意。

(2)组织学生讨论:怎样求小明从家到学校用了多长时间呢?

(3)引导学生归纳计算经过的时间的方法。

方法一:看钟面,数格后计算;

方法二:结束时刻-开始时刻=经过的时间。

(4)请一至两名学生说说自己什么时刻从家出发,什么时刻到学校。让其他的学生帮忙算一算从家到学校所用的时间。

1.(1)学生拿出钟表模型,先在钟面上拨出2时,再读一读。

(2)小组讨论后,汇报:因为1时=60分,所以2时就是2个60分,也就是2时=120分。

2.(1)观察例2情境图,明确图意。

已知小明7时30分离家,7时45分到校,求小明从家到学校用了多长时间。

(2)小组讨论“求小明从家到学校所用的时间”的方法。

①直接数出从7:30到7:45分针走了多少分钟。

②因为都是7时多,可以直接用45-30计算出用了15分钟。

(3)和教师一起总结、归纳计算经过的时间的方法。

(4)可以看钟面,数格后计算;还可以用“结束时刻-开始时刻=经过的时间”进行计算。

2.填空。

1分=(60)秒

3时=(180)分

60秒=(1)分

60分=(1)时

4时=(240)分

3.星期六聪聪9:10开始做作业,到9:40完成。他写作业用了多长时间?

30分钟

4.妈妈从6:15开始做饭,6:55做完,共用了多长时间?(P8)

40分钟

三、巩固应用,提升能力。(10分钟)

1.完成教材第4页下面的“做一做”。

2.竞赛:教师出题,如:2时至2时45分,经过多少分?学生抢答,看谁回答得又快又准。

1.独立完成,集体订正。

2.积极参与抢答。

5.超市早上9:00开门,小芳早上8:45到超市门口,她还要等多长时间超市才能开门?

15分钟

四、课堂小结,拓展延伸。(5分钟)

1.这节课我们学习了什么?引导学生回顾总结。

2.计算不在同一时的两个时刻的经过时间时,如:计算从8:40到9:10的经过时间,不能用分钟部分的数直接相减,需要用到1时等于60分的知识来解决。

教师个人补充意见:

板书设计

时间的计算

方法一:看钟面,数格后计算。

计算经过的时间的方法

方法二:结束时刻-开始时刻=经过的时间。

培优作业

去科技展览馆的公共汽车每15分钟发一辆车。明明和爸爸早上7:06到达车站,发现7:05时已经发了一辆车,他们还要等多长时间才能坐上车?

方法一 可以先求出下一辆车的发车时间,再减去明明和爸爸到达车站的时间,就是等车的时间。

7:05+15分=7:20

7:20-7:06=14(分)

方法二 可以先求出距离上一辆车的发车时间晚了几分钟,再用两辆车发车的间隔时间减去晚的时间,就是等车的时间。

7:06-7:05=1(分) 15-1=14(分)

提示:解决此类问题要考虑所到时间与发车间隔时间之间的关系。

名师点睛

学生已经对时、分、秒具有一定的感性体验,能正确认读几时几分几秒,因此在教学例1的过程中,注重让学生记住相邻时间单位之间的进率是“60”。同时让学生通过具体的生活情境理解时刻与时间段的区别。

微课设计点

教师可围绕“简单的经过时间的计算”设计微课。