教科版五年级上册科学 第1单元 《生物与环境》复习 课件(39张PPT0

文档属性

| 名称 | 教科版五年级上册科学 第1单元 《生物与环境》复习 课件(39张PPT0 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-17 22:05:14 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。新教科版五年级科学上第一单元

生物与环境

总复习

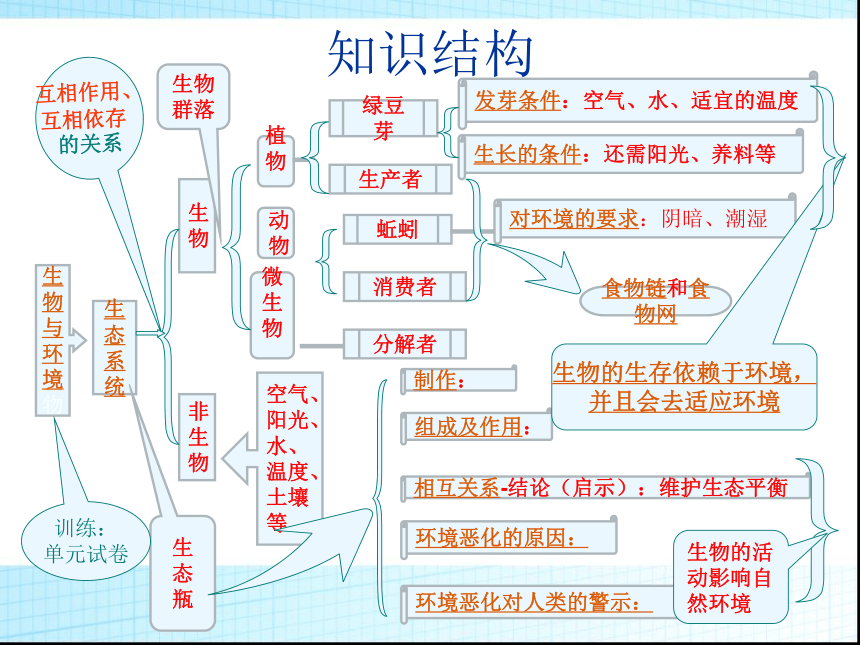

知识结构生物与环境物生态系统生物非生物植物

动物

微生物

空气、

阳光、

水、

温度、

土壤等发芽条件:空气、水、适宜的温度生长的条件:还需阳光、养料等生产者绿豆芽蚯蚓对环境的要求:阴暗、潮湿消费者分解者食物链和食物网生物群落生态瓶制作:组成及作用:相互关系-结论(启示):维护生态平衡环境恶化的原因:互相作用、

互相依存

的关系生物的生存依赖于环境, 并且会去适应环境环境恶化对人类的警示:训练:

单元试卷生物的活动影响自然环境种子发芽实验植物的一生是从种子发芽开始的

种子发芽需要哪些条件?

阳光?空气?土壤?水分?温度?

对照实验:

对照实验设置对照组的目的是对试验中要研究的条件进行比较,没有对照组,实验的结果将无法确定。设计种子发芽实验种子发芽实验我们观察到的结果:

绿豆种子发芽必需的条件是:

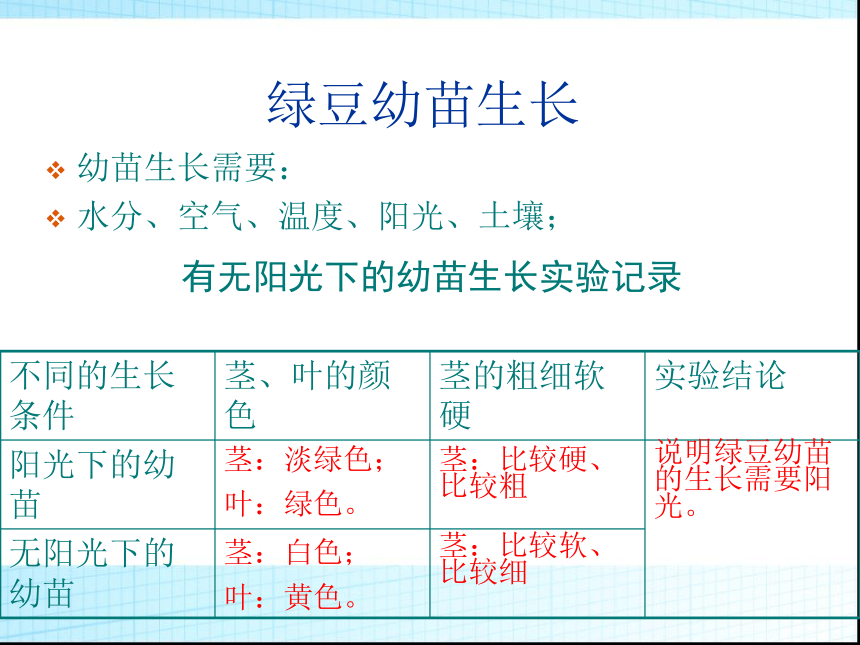

一定量的水、空气、适宜的温度绿豆幼苗生长幼苗生长需要:

水分、空气、温度、阳光、土壤;

有无阳光下的幼苗生长实验记录 茎:淡绿色;

叶:绿色。茎:白色;

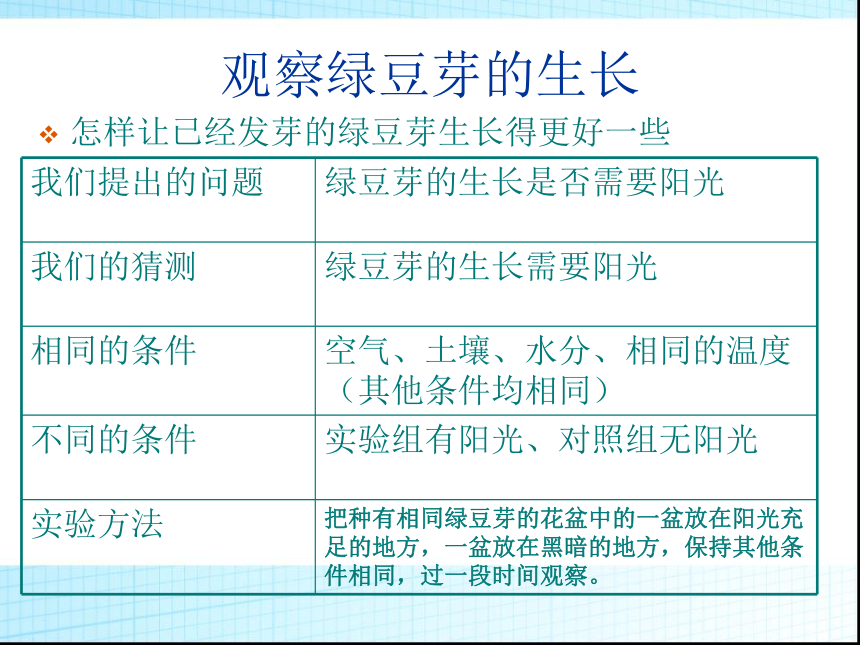

叶:黄色。茎:比较硬、 比较粗茎:比较软、比较细说明绿豆幼苗的生长需要阳光。观察绿豆芽的生长怎样让已经发芽的绿豆芽生长得更好一些观察绿豆芽的生长我们的发现:

阳光下的绿豆芽茎粗壮、茎叶颜色翠绿;

阴暗处的豆芽茎较细小,茎叶颜色偏黄。

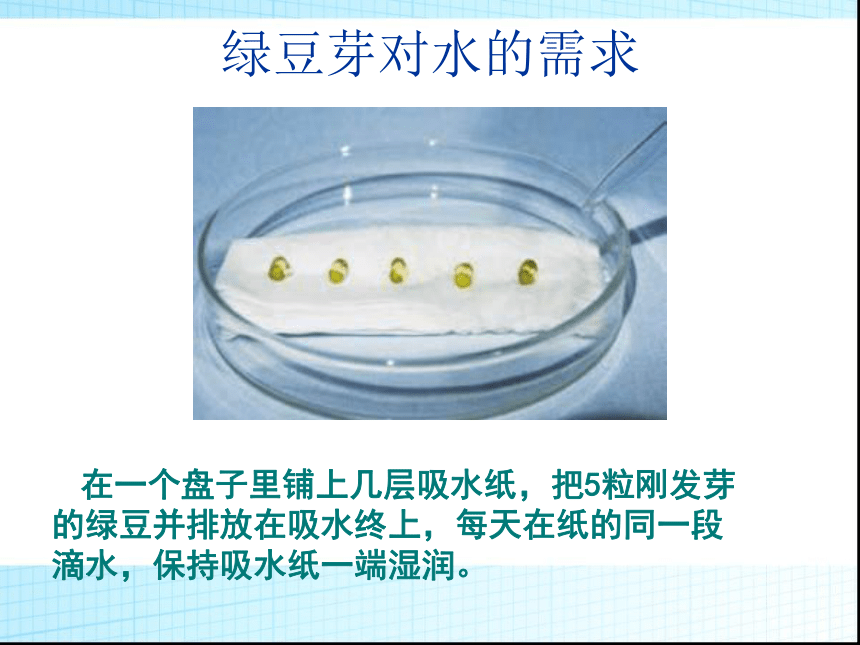

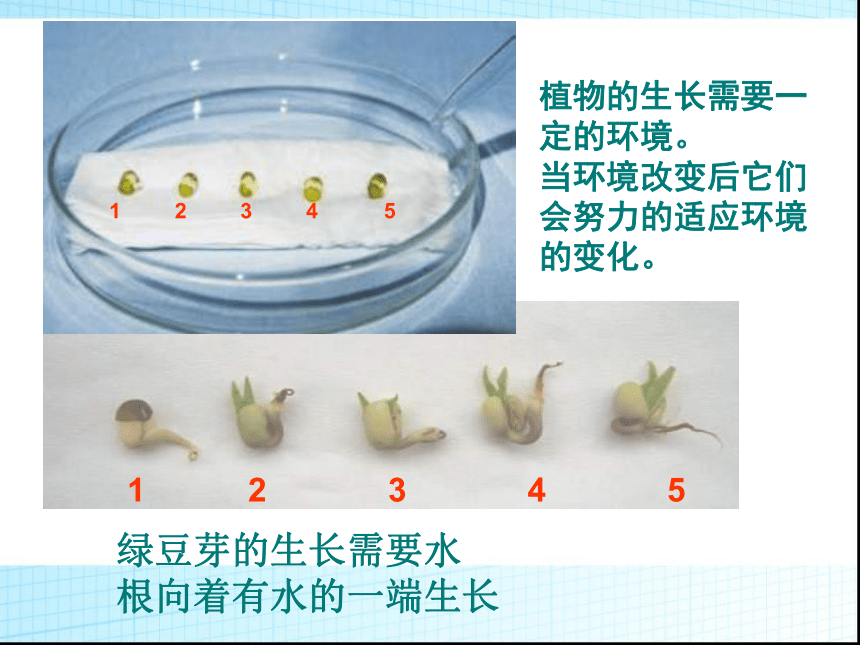

说明在阳光下的绿豆芽生长的较好绿豆芽对水的需求在一个盘子里铺上几层吸水纸,把5粒刚发芽的绿豆并排放在吸水终上,每天在纸的同一段滴水,保持吸水纸一端湿润。1 2 3 4 5绿豆芽的生长需要水

根向着有水的一端生长植物的生长需要一定的环境。

当环境改变后它们会努力的适应环境的变化。 植物是怎样适应环境的?香蕉,松树,仙人掌的叶同它们生存的环境有什么关系?

香蕉 生活在热带,亚热带.那里水分充足,气候炎热,所以它的叶子比较宽大.

松树 生活在温带和亚寒带,寒带, 它的叶子呈针状,可防止叶子被冻伤,减少水分的散失.

仙人掌 生活在沙漠等缺水的地方,它的"叶''比较厚,有利于水分的储存.

其实,仙人掌上的刺才是它真正的叶,别的是它的茎.这是环境和基因型共同作用的结果.蚯蚓的选择植物的生存需要一定的环境,动物也是这样吗?

蚯蚓的生活环境:

光亮or黑暗 干燥or潮湿

你怎样证明?蚯蚓喜欢潮湿还是干燥的环境?1、把长方形盒子一端铺上干燥的泥土,再在另一端铺上湿润的泥土

2、将10条蚯蚓放在盒子中间,盖好盖子

3、5分钟以后打开盒盖,做好观察和记录。

5、再把10条蚯蚓放在中间,再做1次。蚯蚓喜欢潮湿的环境其他动物与环境各种动物都喜欢生活在一定的环境中

不同的动物对环境有不同的要求

企鹅、天鹅、青蛙、大雁、狼,这些动物适应什么样的环境?

企鹅:冰天雪地的寒冷南极。 天鹅:繁殖于北方湖泊的苇地,结群南迁越冬。

青蛙:绝大部分生活在水中,也有生活在雨林潮湿环境的树上的,卵产于水中。

大雁:大雁群居水边,往往千百成群,主食嫩叶、细根、种子,间或啄食农田谷物。每年春分后飞回北方繁殖,秋分后飞往南方越冬。

狼:狼的适应性很强。可栖息范围包括苔原、草原、森林、荒漠、农田等多种环境。狼喜欢在人类干扰少、食物丰富、有一定隐蔽条件下生存。

1、把长方形盒子一端剪去一小部分,盖上玻璃片,再在另一端用黑布包住。

2、在盒底放入餐巾纸,以保护蚯蚓,方便它爬行。

3、把10条蚯蚓放在盒子的中间,盖好盖子。

4、5分钟以后打开盒盖,做好观察和记录。

5、再把10条蚯蚓放在中间,再做1次。蚯蚓喜欢黑暗还是光亮的环境?蚯蚓喜欢黑暗的环境生物的生存依赖于环境, 并且会去适应环境。食物链和食物网生物之间像链环一样的食物关系,叫食物链。食物链中能自己制造食物的生物叫做生产者,直接或间接消费别人制造的食物的生物叫做消费者。

食物链通常从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。

同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可吃多种食物。生物之间这种复杂的食物关系形成了一个复杂网状结构,叫食物网。生物之间这种像链环一样的食物关系,叫做食物链。食物链中能自己制造食物的生物叫生产者。直接或间接消费别的生物制造的食物的生物叫做消费者。食物链通常从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体,叫做生物群落。同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可吃多种食物生物之间这种复杂的食物关系形成了一个网状结构,叫做食物网。生物和非生物这样,互相作用、互相依存,形成一个密不可分的整体,我们可以把它们看成一个生态系统。一片树木、一块草地、一个湖泊、一个海洋等都可以看成是一个生态系统。生物群落非生物生态系统做一个生态瓶实验操作

生态瓶的制作步骤:

(1)先在瓶底装入一层淘洗干净的沙(如要加几块小石子也就在这时候放)。

(2)装入半瓶自然水域的水。

(3)往瓶里种上自己准备的水草。

(4)再放入小动物。

(5)把本组成员的名字做才标签贴在生态瓶的外面。制作生态瓶 做一个生态瓶池塘里非生物主要有空气、水、泥土、岩石等。非生物为生物提供生存的环境.

像池塘里的这些生物和非生物这样,互相作用,互相依存,形成一个密不可分的整体,我们可以把它们看成一个生态系统。

自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体,叫做生物群落。如果生物群落里的一部分受到了破坏,整个生态系统就会失去平衡。

生态瓶中各物的作用空气、水、泥土、阳光等植物作用:为动物提供了氧气、食物。动物作用为植物的生长提供养料(二氧化碳、粪便)、防止植物的大量生长。池塘里有哪些非生物?水、泥土、空气、阳光等 非生物对生物作用:水、泥土、空气、阳光是水生生物生存必需的。水生植物需要哪些生存条件?问答题增加生态瓶里的水草,小鱼会有什么变化?

(答:增加植物可以为生态瓶里的动物提供更多的氧气,小鱼浮到水面的次数减少。但生态瓶里的植物不是越多越好,多到一定程度,影响了植物对光的吸收,还会减小动物的活动空间,对生物群落也会产生不良影响。)

6、增加生态瓶里的小鱼,会出现什么情况?

(答:小鱼增加,耗氧量增大,小鱼浮到水面的次数会增多。)

改变生态瓶1.生态瓶中如果小鱼(小动物)增加2倍或4倍会怎样呢?

小鱼浮出水面次数更多(浮出水面是为了呼吸),甚至会缺氧死亡。

?2. 生态瓶中是不是植物越多越好呢?

不是。植物过多,影响植物对光的吸收,还会减少动物的活动空间,产生不良影响。水多vs水少动物多vs动物少做一个生态瓶1、能使生态瓶中生物好好生存所需的条件。

①有充足的阳光;

②足够的氧气和水;

③生物的数量和种类要平衡。1.生物和非生物 、 ,形成密

不可分的整体,我们可以把它们看成一个 。

2.生物与非生物之间的关系是:互相作用互相依存生态系统互相作用、互相依存 的关系。3.一片树林、一块草地、一个湖泊、一个海洋等都可以看成一个生态系统。生态瓶各物种之间的关系生态瓶里:

非生物:水、空气、沙子、土

生物:水草、鱼、螺丝

它们之间互相作用、互相依存在生态瓶里多放鱼:

鱼浮上水面次数会变多,是因为鱼多了消耗的氧气多,水中的氧气不够鱼呼吸用。在生态瓶里多养水草:

在一定限度内是有益的,因为植物会制造氧气;但太多了会侵占空间,是不利的。减少生态瓶里的水:

鱼浮上水面次数会变多,是因为水少了,氧气总量也少了,水中的氧气不够鱼呼吸用。为了维护生态平衡,我们人类应该做些什么? 1禁止滥捕滥杀动物?,禁止滥砍滥伐树木??

2减少工业污染,减少对大气的二氧化碳及有毒气体的排放?,如二氧化硫等??

3做到不使用不宜分解的一次性物品,杜绝使用一次性筷子

4 减少化石能源的利用,合理利用不可再生能源?

5杜绝浪费,多种植植物人类活动对生态系统的影响乱砍滥伐乱挖滥采过度放牧过度猎杀环境污染人口增长过多,侵占空间大自然对人类的八项惩罚 一:热带雨林大面积被烧毁,二氧化碳让

地球变热

二:气温上升,冰山融化,海平面上升

三:水资源缺乏,旱灾严重

四:空气污染,沙尘肆虐

五:水污染严重,生存条件面临挑战

六:脆弱的大气无法承担保护地球的重任?

七:温室气体排放加剧,城市不见蓝天

八:人口增长迅速,垃圾山“围困”人类,乱砍挖、

滥采伐,

过渡放

牧、猎杀

环境

污染人口增长

过多,

侵占空间维护生态平衡

生态系统是一个整体,如果一种生物灭绝了,就会影响其他多种生物的生存,因而保护一种生物,也就是保护了许多种生物

沙尘暴是污染环境、危害我们生活的一种恶劣天气。防治沙尘暴的方法:还林还草、植树造林等。

猎隼(sun)是国家一级保护动物。

世界上第一个自然保护区——美国黄石国家公园;中国第一个自然保护区———广东鼎湖山自然保护区

生物与环境生物的生存离不开周围环境,只有当环境满足它们需要的时候,它们才能生存下来。思考:人类的什么行为会造成鹰. 小草.兔子 的减少,在图中表示出来捕杀兔少开垦捕杀草少???放牧四、简答题:

1、为了生态平衡,我们人类应该做些什么?至少举出两例说明。

2、岩石变化的原因有哪些?

3、请画出鹰、兔子、草之间的食物链。再说说人类的什么行为会造成鹰、兔子、草的减少。

4、写出青蛙、水稻、蝗虫三者之间的食物关系,并说说人为捕杀青蛙的危害性。答:热爱大自然,是人类社会赖以生存和发展的物质条件。1、爱惜动、植物,

禁止滥捕滥杀,禁止滥砍滥伐,保护生态平衡。2、人类要优化生产方法,

防止环境污染。3、人类要发展科学技术,合理利用自然资源。答:岩石变化的原因:1、冷和热的作用2、流水的作用3、植物的作用

4、动物的作用答:鹰、兔子、草之间的食物链是:草→兔子→鹰。

造成鹰减少的行为有:过度的放牧、对鹰的猎杀,对兔子的猎杀。

造成兔子减少的行为有:过度的放牧、对兔子的猎杀、对兔子的驱赶。

造成草减少的行为:过度的放牧、对鹰的驱赶、环境的恶化。答:青蛙、水稻、蝗虫三者之间的食物关系是:水稻→蝗虫→青蛙

人为捕杀青蛙,会造成青蛙减少,蝗虫泛滥,从而水稻减产,人类食物短缺。

生物与环境

总复习

知识结构生物与环境物生态系统生物非生物植物

动物

微生物

空气、

阳光、

水、

温度、

土壤等发芽条件:空气、水、适宜的温度生长的条件:还需阳光、养料等生产者绿豆芽蚯蚓对环境的要求:阴暗、潮湿消费者分解者食物链和食物网生物群落生态瓶制作:组成及作用:相互关系-结论(启示):维护生态平衡环境恶化的原因:互相作用、

互相依存

的关系生物的生存依赖于环境, 并且会去适应环境环境恶化对人类的警示:训练:

单元试卷生物的活动影响自然环境种子发芽实验植物的一生是从种子发芽开始的

种子发芽需要哪些条件?

阳光?空气?土壤?水分?温度?

对照实验:

对照实验设置对照组的目的是对试验中要研究的条件进行比较,没有对照组,实验的结果将无法确定。设计种子发芽实验种子发芽实验我们观察到的结果:

绿豆种子发芽必需的条件是:

一定量的水、空气、适宜的温度绿豆幼苗生长幼苗生长需要:

水分、空气、温度、阳光、土壤;

有无阳光下的幼苗生长实验记录 茎:淡绿色;

叶:绿色。茎:白色;

叶:黄色。茎:比较硬、 比较粗茎:比较软、比较细说明绿豆幼苗的生长需要阳光。观察绿豆芽的生长怎样让已经发芽的绿豆芽生长得更好一些观察绿豆芽的生长我们的发现:

阳光下的绿豆芽茎粗壮、茎叶颜色翠绿;

阴暗处的豆芽茎较细小,茎叶颜色偏黄。

说明在阳光下的绿豆芽生长的较好绿豆芽对水的需求在一个盘子里铺上几层吸水纸,把5粒刚发芽的绿豆并排放在吸水终上,每天在纸的同一段滴水,保持吸水纸一端湿润。1 2 3 4 5绿豆芽的生长需要水

根向着有水的一端生长植物的生长需要一定的环境。

当环境改变后它们会努力的适应环境的变化。 植物是怎样适应环境的?香蕉,松树,仙人掌的叶同它们生存的环境有什么关系?

香蕉 生活在热带,亚热带.那里水分充足,气候炎热,所以它的叶子比较宽大.

松树 生活在温带和亚寒带,寒带, 它的叶子呈针状,可防止叶子被冻伤,减少水分的散失.

仙人掌 生活在沙漠等缺水的地方,它的"叶''比较厚,有利于水分的储存.

其实,仙人掌上的刺才是它真正的叶,别的是它的茎.这是环境和基因型共同作用的结果.蚯蚓的选择植物的生存需要一定的环境,动物也是这样吗?

蚯蚓的生活环境:

光亮or黑暗 干燥or潮湿

你怎样证明?蚯蚓喜欢潮湿还是干燥的环境?1、把长方形盒子一端铺上干燥的泥土,再在另一端铺上湿润的泥土

2、将10条蚯蚓放在盒子中间,盖好盖子

3、5分钟以后打开盒盖,做好观察和记录。

5、再把10条蚯蚓放在中间,再做1次。蚯蚓喜欢潮湿的环境其他动物与环境各种动物都喜欢生活在一定的环境中

不同的动物对环境有不同的要求

企鹅、天鹅、青蛙、大雁、狼,这些动物适应什么样的环境?

企鹅:冰天雪地的寒冷南极。 天鹅:繁殖于北方湖泊的苇地,结群南迁越冬。

青蛙:绝大部分生活在水中,也有生活在雨林潮湿环境的树上的,卵产于水中。

大雁:大雁群居水边,往往千百成群,主食嫩叶、细根、种子,间或啄食农田谷物。每年春分后飞回北方繁殖,秋分后飞往南方越冬。

狼:狼的适应性很强。可栖息范围包括苔原、草原、森林、荒漠、农田等多种环境。狼喜欢在人类干扰少、食物丰富、有一定隐蔽条件下生存。

1、把长方形盒子一端剪去一小部分,盖上玻璃片,再在另一端用黑布包住。

2、在盒底放入餐巾纸,以保护蚯蚓,方便它爬行。

3、把10条蚯蚓放在盒子的中间,盖好盖子。

4、5分钟以后打开盒盖,做好观察和记录。

5、再把10条蚯蚓放在中间,再做1次。蚯蚓喜欢黑暗还是光亮的环境?蚯蚓喜欢黑暗的环境生物的生存依赖于环境, 并且会去适应环境。食物链和食物网生物之间像链环一样的食物关系,叫食物链。食物链中能自己制造食物的生物叫做生产者,直接或间接消费别人制造的食物的生物叫做消费者。

食物链通常从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。

同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可吃多种食物。生物之间这种复杂的食物关系形成了一个复杂网状结构,叫食物网。生物之间这种像链环一样的食物关系,叫做食物链。食物链中能自己制造食物的生物叫生产者。直接或间接消费别的生物制造的食物的生物叫做消费者。食物链通常从绿色植物开始,到凶猛的肉食动物终止。自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体,叫做生物群落。同一种植物会被不同的动物吃掉,同一种动物也可吃多种食物生物之间这种复杂的食物关系形成了一个网状结构,叫做食物网。生物和非生物这样,互相作用、互相依存,形成一个密不可分的整体,我们可以把它们看成一个生态系统。一片树木、一块草地、一个湖泊、一个海洋等都可以看成是一个生态系统。生物群落非生物生态系统做一个生态瓶实验操作

生态瓶的制作步骤:

(1)先在瓶底装入一层淘洗干净的沙(如要加几块小石子也就在这时候放)。

(2)装入半瓶自然水域的水。

(3)往瓶里种上自己准备的水草。

(4)再放入小动物。

(5)把本组成员的名字做才标签贴在生态瓶的外面。制作生态瓶 做一个生态瓶池塘里非生物主要有空气、水、泥土、岩石等。非生物为生物提供生存的环境.

像池塘里的这些生物和非生物这样,互相作用,互相依存,形成一个密不可分的整体,我们可以把它们看成一个生态系统。

自然界里某一区域的生物形成一个平衡和谐的整体,叫做生物群落。如果生物群落里的一部分受到了破坏,整个生态系统就会失去平衡。

生态瓶中各物的作用空气、水、泥土、阳光等植物作用:为动物提供了氧气、食物。动物作用为植物的生长提供养料(二氧化碳、粪便)、防止植物的大量生长。池塘里有哪些非生物?水、泥土、空气、阳光等 非生物对生物作用:水、泥土、空气、阳光是水生生物生存必需的。水生植物需要哪些生存条件?问答题增加生态瓶里的水草,小鱼会有什么变化?

(答:增加植物可以为生态瓶里的动物提供更多的氧气,小鱼浮到水面的次数减少。但生态瓶里的植物不是越多越好,多到一定程度,影响了植物对光的吸收,还会减小动物的活动空间,对生物群落也会产生不良影响。)

6、增加生态瓶里的小鱼,会出现什么情况?

(答:小鱼增加,耗氧量增大,小鱼浮到水面的次数会增多。)

改变生态瓶1.生态瓶中如果小鱼(小动物)增加2倍或4倍会怎样呢?

小鱼浮出水面次数更多(浮出水面是为了呼吸),甚至会缺氧死亡。

?2. 生态瓶中是不是植物越多越好呢?

不是。植物过多,影响植物对光的吸收,还会减少动物的活动空间,产生不良影响。水多vs水少动物多vs动物少做一个生态瓶1、能使生态瓶中生物好好生存所需的条件。

①有充足的阳光;

②足够的氧气和水;

③生物的数量和种类要平衡。1.生物和非生物 、 ,形成密

不可分的整体,我们可以把它们看成一个 。

2.生物与非生物之间的关系是:互相作用互相依存生态系统互相作用、互相依存 的关系。3.一片树林、一块草地、一个湖泊、一个海洋等都可以看成一个生态系统。生态瓶各物种之间的关系生态瓶里:

非生物:水、空气、沙子、土

生物:水草、鱼、螺丝

它们之间互相作用、互相依存在生态瓶里多放鱼:

鱼浮上水面次数会变多,是因为鱼多了消耗的氧气多,水中的氧气不够鱼呼吸用。在生态瓶里多养水草:

在一定限度内是有益的,因为植物会制造氧气;但太多了会侵占空间,是不利的。减少生态瓶里的水:

鱼浮上水面次数会变多,是因为水少了,氧气总量也少了,水中的氧气不够鱼呼吸用。为了维护生态平衡,我们人类应该做些什么? 1禁止滥捕滥杀动物?,禁止滥砍滥伐树木??

2减少工业污染,减少对大气的二氧化碳及有毒气体的排放?,如二氧化硫等??

3做到不使用不宜分解的一次性物品,杜绝使用一次性筷子

4 减少化石能源的利用,合理利用不可再生能源?

5杜绝浪费,多种植植物人类活动对生态系统的影响乱砍滥伐乱挖滥采过度放牧过度猎杀环境污染人口增长过多,侵占空间大自然对人类的八项惩罚 一:热带雨林大面积被烧毁,二氧化碳让

地球变热

二:气温上升,冰山融化,海平面上升

三:水资源缺乏,旱灾严重

四:空气污染,沙尘肆虐

五:水污染严重,生存条件面临挑战

六:脆弱的大气无法承担保护地球的重任?

七:温室气体排放加剧,城市不见蓝天

八:人口增长迅速,垃圾山“围困”人类,乱砍挖、

滥采伐,

过渡放

牧、猎杀

环境

污染人口增长

过多,

侵占空间维护生态平衡

生态系统是一个整体,如果一种生物灭绝了,就会影响其他多种生物的生存,因而保护一种生物,也就是保护了许多种生物

沙尘暴是污染环境、危害我们生活的一种恶劣天气。防治沙尘暴的方法:还林还草、植树造林等。

猎隼(sun)是国家一级保护动物。

世界上第一个自然保护区——美国黄石国家公园;中国第一个自然保护区———广东鼎湖山自然保护区

生物与环境生物的生存离不开周围环境,只有当环境满足它们需要的时候,它们才能生存下来。思考:人类的什么行为会造成鹰. 小草.兔子 的减少,在图中表示出来捕杀兔少开垦捕杀草少???放牧四、简答题:

1、为了生态平衡,我们人类应该做些什么?至少举出两例说明。

2、岩石变化的原因有哪些?

3、请画出鹰、兔子、草之间的食物链。再说说人类的什么行为会造成鹰、兔子、草的减少。

4、写出青蛙、水稻、蝗虫三者之间的食物关系,并说说人为捕杀青蛙的危害性。答:热爱大自然,是人类社会赖以生存和发展的物质条件。1、爱惜动、植物,

禁止滥捕滥杀,禁止滥砍滥伐,保护生态平衡。2、人类要优化生产方法,

防止环境污染。3、人类要发展科学技术,合理利用自然资源。答:岩石变化的原因:1、冷和热的作用2、流水的作用3、植物的作用

4、动物的作用答:鹰、兔子、草之间的食物链是:草→兔子→鹰。

造成鹰减少的行为有:过度的放牧、对鹰的猎杀,对兔子的猎杀。

造成兔子减少的行为有:过度的放牧、对兔子的猎杀、对兔子的驱赶。

造成草减少的行为:过度的放牧、对鹰的驱赶、环境的恶化。答:青蛙、水稻、蝗虫三者之间的食物关系是:水稻→蝗虫→青蛙

人为捕杀青蛙,会造成青蛙减少,蝗虫泛滥,从而水稻减产,人类食物短缺。

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车