一面 课件 (共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 一面 课件 (共51张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-16 21:06:50 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。“只是因为在人群中多看了你一眼,再也没能忘掉你容颜……”有人曾说,人生中,肯定有无数次偶然,但改变人生的“偶然”,却千金难求!阿累和鲁迅先生只有一面之缘,而且只有几分钟的相遇时间。但阿累却写成了这篇著名的《一面》。今天我们来体会这珍贵的“一面”。 1.整体感知课文思路。

2.分析对鲁迅先生的三次外貌描写。(重点)

3.领会鲁迅先生热爱劳动人民和关心进步青年的高贵品质。(重点)

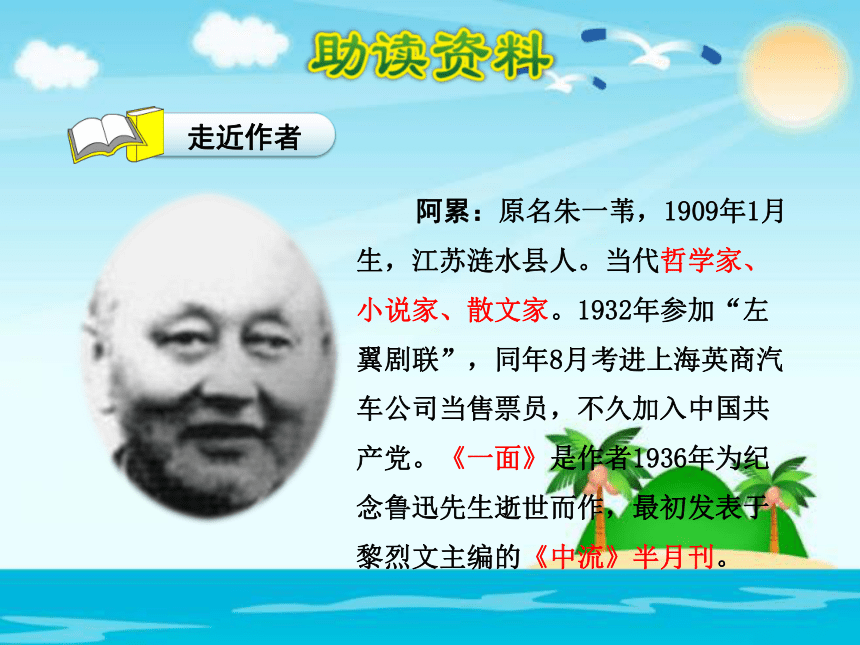

4.掌握叙议结合的方法,体会鲁迅热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格和作者对鲁迅先生真挚而又深厚的爱戴之情。(难点)阿累:原名朱一苇,1909年1月生,江苏涟水县人。当代哲学家、小说家、散文家。1932年参加“左翼剧联”,同年8月考进上海英商汽车公司当售票员,不久加入中国共产党。《一面》是作者1936年为纪念鲁迅先生逝世而作,最初发表于黎烈文主编的《中流》半月刊。 1936年10月19日鲁迅在上海逝世,举国上下,人们用各种方式表达沉痛的悼念。阿累和鲁迅仅见过“一面”,但鲁迅的外貌和言行给他留下了深刻印象,于是能从小见大,表现出鲁迅热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格。而阿累作为青年一代,期望踏着鲁迅的足印继续前进。憎恶(zēng zèng)

虐待(nüè nuè)??√√糊殷恶指名读课文,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 说一说这“一面”的具体过程是怎样的?“我”到内山书店去避雨,在书店时“我”想买《毁灭》但钱不够。在这种情况下,鲁迅先生向我推荐《铁流》一书,并把《毁灭》这本书送给了“我”。赫然:

殷勤:形容令人惊讶或引人注目。在文中有鲜明、明显的意思。

造句:一行粗体黑字大标题赫然映入人们的眼帘。

热情而周到。

造句:我刚走进店门,老板就殷勤的赢了过来。莽撞:

窘相:鲁莽冒失。指言语、行动粗率而不审慎。在文中指“我”没有考虑太多就问了书的价格。

造句:你以后做事的时候千万不要这么莽撞了。

为难、尴尬的样子。在文中指“我”想买书钱却不够的为难样子。

造句:他在为自己当时窘相感到不好意思。踌躇:

摩挲:①犹豫,拿不定主意。在文中指“我”拿不定主意买不买这本书。②得意的样子。

造句:我踌躇了半天,终于还是决定把事情的真相说出来。

用手抚摩。在文中指“我”对书喜爱的动作。

造句:微风吹拂着我,就象母亲的手摩挲着我。颓唐:

憎恶:精神不振作。

造句:乍闻这个消息,他一下子颓唐地像霜打的

茄子,打不起精神来。

憎恨,厌恶。在文中指对黑暗社会的痛恨。

造句:他憎恶那万恶的旧社会。第一部分(第1-29自然段):回忆“我”与鲁迅先生的一面之交。

第二部分(第30-31自然段):写一面对“我”的影响和激励。核心问题:

与鲁迅先生的一面之缘对“我”产生了怎样的影响?

串珠问题:

1.本文主要讲了什么事?

2.“我”看到的鲁迅先生的外貌是怎样的?

3.“我”感受到鲁迅先生是一个怎样的人?

4.那一句话最能表达“我”的情感?1.课文为什么开头交代“我”的职业?为下文写“我”买书缺钱的困窘做了铺垫。2.你从第15自然段中写到“瘦得叫人担心”这个词中体会到了什么?从这个词语中体会到了作者对鲁迅先生的关心和体贴是发自内心的。3.第16自然段中“我”为什么会有这样的感觉?父亲是我们最亲近的人之一。“我”,一个处于社会最底层的公交车售票员,一直被人歧视,然而此刻老人却对“我”这样温和,这样亲切,使“我”从心底感到温暖,感到慈父般的亲切,感到长者的慈爱。4.课文一共几次描写鲁迅先生的外貌?有什么作用?课文一共四次写到了鲁迅先生的外貌。通过外貌为我们再现了一位因过分的操劳而损坏了健康的战士的形象。阅读方法解密:品析外貌描写的方法 外貌描写,也称肖像描写,即对人物的体貌特征(包括人物的容貌、衣着、体形、姿态等)进行描写,以揭示人物的思想性格,表达作者的爱憎,加深读者对人物的印象。

展现人物的性格,反映人物在特定环境、特定时期的内心情绪和心理活动,还可以反映人物所处的社会环境和时代特征等。 概念:作用:5.最后一自然段在文中起到了什么作用?这段话将一次“小”的见面同鲁迅先生“大”的精神巧妙结合起来,起到了画龙点睛的作用,升华了文章的主题。与鲁迅先生的一次见面,给了“我”极大的鼓舞,使“我”获得了生命的支柱,这是“我”在种种艰苦和险恶面前坚强不屈的力量源泉。核心问题:与鲁迅先生的一次见面,给了“我”极大的鼓舞,使“我”获得了生命的支柱,这是“我”在种种艰苦和险恶面前坚强不屈的力量源泉。与鲁迅先生的一面之缘对“我”产生了怎样的影响?1.本文主要讲了什么事?主要写了“我”在“内山书店”与鲁迅先生见了一面的事。串珠问题:2.“我”看到的鲁迅先生的外貌是怎样的?课文中六次写到鲁迅先生的外貌,分别在第3(坐在南首的是一个瘦瘦的、五十上下的中国人)、15(他 的面孔黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人……好像浓墨写的隶体“一”字)、19(竹枝似的手指)、 26(黄里带白的脸……安烟的一头已经熏黑了)、28(我又仔细地看他的脸——瘦)、29(他的手多瘦啊)自然段。3.“我”感受到鲁迅先生是一个怎样的人?“我”感受到鲁迅先生对青年的关怀,感受到鲁迅先生把整个生命都献给了革命事业的崇高品质和顽强意志,感受到鲁迅先生的谦虚和诚恳。4.那一句话最能表达“我”的情感?“鲁迅先生是同我们一起的!”受到爱戴

关心青年一面进店躲雨:远看一元两本:认出买书缺钱:近看过程影响:永远的激励这篇课文讲述了1932年秋天,“我”在上海内山书店见过鲁迅先生一面的事,表现了鲁迅先生热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格,抒发了“我”对鲁迅先生真挚而又深厚的爱戴之情。永远不能忘记的事情

巴金

朋友,你要我告诉你关于那个老人的最后的事情。我现在不想说什么话,实在我也不能够说什么。我只给你写下一些零零碎碎的事情,我永远不能忘记的事情。

在万国殡仪馆里面,我和一些年纪差不多的朋友,过了四天严肃而悲痛的日子。灵堂中静静地躺着那个老人,每天从早到晚,许许多多的人到这里来,一个一个地或者五六个人站成一排地向他致最深的敬礼。我立在旁边,我的眼睛把这一切全看进去了。

一个秃顶的老人刚走进来站了一下,忽然埋下头低声哭了。另一个十三四岁的女孩子已经走出了灵堂,却还把头伸进帷幔里面来,红着眼圈哀求道:“让我再看一下吧,这是最后的一次了。”

灵堂里灯光不够亮。一群小学生恭敬地排成前后两列,一齐抬起头,痴痴地望着那张放大的照片。忽然一个年纪较大的孩子埋下头鞠躬了。其余的人马上低下头来。有的在第三次鞠躬以后,还留恋地把他们的头频频点着。孩子们的心是最真挚的。他们知道如今失掉一爱护他们的友人了。“救救孩子,”我的耳边还仿佛响着那个老人的声音。

我所认识的一个杂志社的工友意外地来了。他红着脸在灵堂的一角站了片刻,孩子似地恭恭敬敬行了三个礼,然后悄悄地走开了。

我还看见一个盲人,他穿着一身整齐的西装,把一只手扶在另一个穿长衫的人的肩头,慢慢地从外面走进来。到了灵前那个引路人站住了。盲人从引路人的肩上缩回了手,向前移动一步,端端正正地立着,抬起他那看不见的眼睛茫然望了望前面,于是低下头,恭恭敬敬地行了三鞠躬礼。他又伸出手,扶在引路人的肩上默默地退去了。

两个穿和服的太太埋着头,闭着眼睛,默默地合掌祷告了一会儿。我给她们拉帷幔的时候,我看见了她们脸上的泪痕,然后在帷幔外面响起了悲痛的哭声。

我的耳朵是不会误听的,像这样的哭声我每天至少要听到几次。我的眼泪也常常被它引了出来。我的眼睛也是不会受骗的。我看见了穿粗布短衫的劳动者,我看见了抱着课本的男女学生,我也看见了绿衣的邮差,黄衣的童子军,还有小商人,小店员,以及国籍不同、职业不同、信仰不同的各种各类的人。在这无数不同的人的脸上,我看见了一种相同的悲戚的表情。这一切的人都是被这一颗心从远近的地方牵引到这里来的。

在这些时候我常常想:这个被我们大家敬爱着的老人,他真的就死去了?我不能够相信。但是这些悲戚的面容,这些悲痛的哭泣却明白地告诉我,这个老人绝不会再坐起来,带着温和的笑容对我们高谈阔论了。

二十一日夜里,已经过了十一点钟,我和几个朋友准备动身回家。灵堂里很静。我一个人走到灵枢前面,静静地站了四五分钟的光景。我借着黯淡的灯光,透过了那玻璃棺盖,痴痴地望着我们所熟习的那张脸,眼睛紧紧地闭着,嘴也紧紧地闭着。一种温和的表情笼罩在这张脸上。没有死的恐怖。仿佛这个老人就落在深沉的睡眠里。这四周都是鲜花扎成的花圈和花篮,晚香玉的馥郁的香气一股一股地沁入我的心肺。我不禁想着:这难道不是梦?我又想:倘使这个老人一翻身坐起来呢?但是一个沉重的声音在我的心上叫起来:死了的不能够复活了。

死者的遗体是在这天下午入殓的。我跟着许多朋友行了礼以后,站在人丛中,等着遗体入硷。前面一片哭声刺痛我的心。我忍不下去了,含着眼泪回过头来,无意地看见那个高身材的朋友红着眼睛,伸出手拚命在另一个朋友的肩头上抓。我看见他心里难过,自己心里也更难受了。在这一刻满屋子人的心都是相同的,都有一样东西,这就是─—死者的纪念。出殡的日子我和一个朋友(3)早晨七点半钟到了殡仪馆。别的朋友忙着在外面做事情。我一个人绕着灵柩走了一周,以后又站了片刻。我的眼前仍旧是那酣睡中的慈和的面颜。空气里依旧弥漫着浓郁的晚香玉的芬芳。我又一次想起来:这也许是梦吧,倘使他真的坐起来呢?

朋友,这不是梦。我们大家所敬爱的导师,这十年来我一直崇拜着的那位老人永远离开我们而去了。旁边花圈上一条白绸带写着“先生精神不死”。然而我心上的缺口却是永远不能填补的了。我不能够这样地久站下去。瞻仰遗容的人开始接连地来。有的甚至是从远方赶来看他们所敬爱的老人最初的也就是最后的一面。“让我们多看几眼吧,”我伸手拉帷幔的时候,常常有人用眼睛这样地恳求。但地方是这样狭小,后面等着的人又有那么一长列,别的朋友也在催促。我怎么能够使每个人都多看他几眼呢?

下午两点钟,灵柩离开了殡仪馆,送葬的行列是很有秩序的。许多人悲痛地唱着挽歌。此外便是严肃的沉默。到了墓地,举行了仪式以后,十三四个人抬起了灵柩。那个刚刚在纪念堂上读了哀词的朋友,突然从人丛中跑出来,把他的手掌也放在灵柩下面。我感动地想:在这一刻所有的心都被躺在灵柩中的老人连接在一起了。

在往墓穴去的途中,灵柩愈来愈重了。那个押柩车来的西洋人跑来感动地用英语问道:“我可以帮忙吗?”我点了点头。他默默地把手伸到灵柩下面去。到了墓穴已经是傍晚了,大家把灵柩放下。一个架子上绑着两根带子,灵柩就放在带子上面。带子往下坠,灵柩也跟着缓缓地落下去。人们悲声低唱安息歌。在暮色苍茫中,我只看见白底黑字的旗子“民族魂”渐渐地往下沉,等它完全停住不动时,人们就把水门汀的墓盖抬起来了。一下子我们就失去了一切。

“安息吧,安息吧……”这简直是一片哭声。

仪式完毕了,上弦月在天的一角露出来。没有灯光。在阴暗中群众像退潮似地开始散去了。……夜晚十点钟我疲倦地回到家里,接到了一个朋友的来信,他说: “……我如果不是让功课绊住,很想到殡仪馆去吊周先生。人死了,一切都成为神圣的了。他的人格实在伟大。他的文章实在深刻……”

事实上,写信的人今天正午还到殡仪馆来过。我那时看见他,却不知道他已经寄发了这样的信。

我的书桌上摆了一本《中流》。我读了信,随手把刊物翻开,我见到这样的一句话,便大声念了出来:“他的垂老不变的青年的热情,到死不屈的战士的精神,将和他的深湛的著作永留人间。”朋友,我请你也记住这一句话。这是十分真实的。 万爱千恩百苦,疼我孰知父母?

(《小儿语》)

不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。

(《荀子》)

子贡曰:“学不厌,智也;教不倦,也。”

(《孟子·公孙丑上》)

石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤。

(吕不韦《吕氏春秋》)【中国书之最】

描写人物最多的小说:《水浒传》;

历史上最大的百科全书:《永乐大典》;

最早且存世的兵书:《孙子兵法》,约成书于春秋末期;第一部字典:《说文解字》;

第一部诗歌总集:《诗经》。 短短的一面,却给了作者深刻永久的印象;匆匆的一面,却影响着作者的一生。阿累早在和鲁迅见面之前就非常熟悉鲁迅的事,熟悉鲁迅的书了,这一次见面只是更拉近了他和鲁迅的距离,使他更坚定地沿着鲁迅的足迹前进。一、下面三组词语中,加点字读音完全正确的一组是( )

A.地窖(jiào) 赫然(hè) 译文(yì)

B.懊悔(ào) 莽撞(mǎng) 捻着(niàn)

C.摩挲(sā) 颓唐(tuí) 捏着(niē).........A二、写出下面句子中加点词语的近义词。

1.我有些懊悔自己的莽撞了,红了脸,说:“贵了。”( )( )

2.我真踌躇起来了。( )

3.我摩挲着那本书,舍不得丢开,不说买,也不说不买。( )........后悔鲁莽犹豫抚摩三、指出下列各句中破折号的用法。

A.表示解释说明 B.表示声音的延长

C.表示话没说完 D.表示话题转换

1.“哦!您,您就是——”( )

2.那种正直而慈祥的目光,使我立刻感到身上受了父亲的抚摩——严肃和慈爱交织着的抚摩似的。( )

3.我费力地从里衫的袋里掏出那块带着体温的银元,放到他的手里——他的手多瘦啊!( )CAD四、按要求写句子。

1.那是我和一个同住的失业工友几天的饭费。(缩句)

____________________________________________

2.店里冷得像地窖一样,冷气从裤管里向上钻。(用加点的字造句)

____________________________________________那是饭费。示例:屋里热得像蒸笼一样,都快把人蒸熟了。...课件PPT谢谢请领导老师批评指正

2.分析对鲁迅先生的三次外貌描写。(重点)

3.领会鲁迅先生热爱劳动人民和关心进步青年的高贵品质。(重点)

4.掌握叙议结合的方法,体会鲁迅热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格和作者对鲁迅先生真挚而又深厚的爱戴之情。(难点)阿累:原名朱一苇,1909年1月生,江苏涟水县人。当代哲学家、小说家、散文家。1932年参加“左翼剧联”,同年8月考进上海英商汽车公司当售票员,不久加入中国共产党。《一面》是作者1936年为纪念鲁迅先生逝世而作,最初发表于黎烈文主编的《中流》半月刊。 1936年10月19日鲁迅在上海逝世,举国上下,人们用各种方式表达沉痛的悼念。阿累和鲁迅仅见过“一面”,但鲁迅的外貌和言行给他留下了深刻印象,于是能从小见大,表现出鲁迅热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格。而阿累作为青年一代,期望踏着鲁迅的足印继续前进。憎恶(zēng zèng)

虐待(nüè nuè)??√√糊殷恶指名读课文,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。 说一说这“一面”的具体过程是怎样的?“我”到内山书店去避雨,在书店时“我”想买《毁灭》但钱不够。在这种情况下,鲁迅先生向我推荐《铁流》一书,并把《毁灭》这本书送给了“我”。赫然:

殷勤:形容令人惊讶或引人注目。在文中有鲜明、明显的意思。

造句:一行粗体黑字大标题赫然映入人们的眼帘。

热情而周到。

造句:我刚走进店门,老板就殷勤的赢了过来。莽撞:

窘相:鲁莽冒失。指言语、行动粗率而不审慎。在文中指“我”没有考虑太多就问了书的价格。

造句:你以后做事的时候千万不要这么莽撞了。

为难、尴尬的样子。在文中指“我”想买书钱却不够的为难样子。

造句:他在为自己当时窘相感到不好意思。踌躇:

摩挲:①犹豫,拿不定主意。在文中指“我”拿不定主意买不买这本书。②得意的样子。

造句:我踌躇了半天,终于还是决定把事情的真相说出来。

用手抚摩。在文中指“我”对书喜爱的动作。

造句:微风吹拂着我,就象母亲的手摩挲着我。颓唐:

憎恶:精神不振作。

造句:乍闻这个消息,他一下子颓唐地像霜打的

茄子,打不起精神来。

憎恨,厌恶。在文中指对黑暗社会的痛恨。

造句:他憎恶那万恶的旧社会。第一部分(第1-29自然段):回忆“我”与鲁迅先生的一面之交。

第二部分(第30-31自然段):写一面对“我”的影响和激励。核心问题:

与鲁迅先生的一面之缘对“我”产生了怎样的影响?

串珠问题:

1.本文主要讲了什么事?

2.“我”看到的鲁迅先生的外貌是怎样的?

3.“我”感受到鲁迅先生是一个怎样的人?

4.那一句话最能表达“我”的情感?1.课文为什么开头交代“我”的职业?为下文写“我”买书缺钱的困窘做了铺垫。2.你从第15自然段中写到“瘦得叫人担心”这个词中体会到了什么?从这个词语中体会到了作者对鲁迅先生的关心和体贴是发自内心的。3.第16自然段中“我”为什么会有这样的感觉?父亲是我们最亲近的人之一。“我”,一个处于社会最底层的公交车售票员,一直被人歧视,然而此刻老人却对“我”这样温和,这样亲切,使“我”从心底感到温暖,感到慈父般的亲切,感到长者的慈爱。4.课文一共几次描写鲁迅先生的外貌?有什么作用?课文一共四次写到了鲁迅先生的外貌。通过外貌为我们再现了一位因过分的操劳而损坏了健康的战士的形象。阅读方法解密:品析外貌描写的方法 外貌描写,也称肖像描写,即对人物的体貌特征(包括人物的容貌、衣着、体形、姿态等)进行描写,以揭示人物的思想性格,表达作者的爱憎,加深读者对人物的印象。

展现人物的性格,反映人物在特定环境、特定时期的内心情绪和心理活动,还可以反映人物所处的社会环境和时代特征等。 概念:作用:5.最后一自然段在文中起到了什么作用?这段话将一次“小”的见面同鲁迅先生“大”的精神巧妙结合起来,起到了画龙点睛的作用,升华了文章的主题。与鲁迅先生的一次见面,给了“我”极大的鼓舞,使“我”获得了生命的支柱,这是“我”在种种艰苦和险恶面前坚强不屈的力量源泉。核心问题:与鲁迅先生的一次见面,给了“我”极大的鼓舞,使“我”获得了生命的支柱,这是“我”在种种艰苦和险恶面前坚强不屈的力量源泉。与鲁迅先生的一面之缘对“我”产生了怎样的影响?1.本文主要讲了什么事?主要写了“我”在“内山书店”与鲁迅先生见了一面的事。串珠问题:2.“我”看到的鲁迅先生的外貌是怎样的?课文中六次写到鲁迅先生的外貌,分别在第3(坐在南首的是一个瘦瘦的、五十上下的中国人)、15(他 的面孔黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人……好像浓墨写的隶体“一”字)、19(竹枝似的手指)、 26(黄里带白的脸……安烟的一头已经熏黑了)、28(我又仔细地看他的脸——瘦)、29(他的手多瘦啊)自然段。3.“我”感受到鲁迅先生是一个怎样的人?“我”感受到鲁迅先生对青年的关怀,感受到鲁迅先生把整个生命都献给了革命事业的崇高品质和顽强意志,感受到鲁迅先生的谦虚和诚恳。4.那一句话最能表达“我”的情感?“鲁迅先生是同我们一起的!”受到爱戴

关心青年一面进店躲雨:远看一元两本:认出买书缺钱:近看过程影响:永远的激励这篇课文讲述了1932年秋天,“我”在上海内山书店见过鲁迅先生一面的事,表现了鲁迅先生热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格,抒发了“我”对鲁迅先生真挚而又深厚的爱戴之情。永远不能忘记的事情

巴金

朋友,你要我告诉你关于那个老人的最后的事情。我现在不想说什么话,实在我也不能够说什么。我只给你写下一些零零碎碎的事情,我永远不能忘记的事情。

在万国殡仪馆里面,我和一些年纪差不多的朋友,过了四天严肃而悲痛的日子。灵堂中静静地躺着那个老人,每天从早到晚,许许多多的人到这里来,一个一个地或者五六个人站成一排地向他致最深的敬礼。我立在旁边,我的眼睛把这一切全看进去了。

一个秃顶的老人刚走进来站了一下,忽然埋下头低声哭了。另一个十三四岁的女孩子已经走出了灵堂,却还把头伸进帷幔里面来,红着眼圈哀求道:“让我再看一下吧,这是最后的一次了。”

灵堂里灯光不够亮。一群小学生恭敬地排成前后两列,一齐抬起头,痴痴地望着那张放大的照片。忽然一个年纪较大的孩子埋下头鞠躬了。其余的人马上低下头来。有的在第三次鞠躬以后,还留恋地把他们的头频频点着。孩子们的心是最真挚的。他们知道如今失掉一爱护他们的友人了。“救救孩子,”我的耳边还仿佛响着那个老人的声音。

我所认识的一个杂志社的工友意外地来了。他红着脸在灵堂的一角站了片刻,孩子似地恭恭敬敬行了三个礼,然后悄悄地走开了。

我还看见一个盲人,他穿着一身整齐的西装,把一只手扶在另一个穿长衫的人的肩头,慢慢地从外面走进来。到了灵前那个引路人站住了。盲人从引路人的肩上缩回了手,向前移动一步,端端正正地立着,抬起他那看不见的眼睛茫然望了望前面,于是低下头,恭恭敬敬地行了三鞠躬礼。他又伸出手,扶在引路人的肩上默默地退去了。

两个穿和服的太太埋着头,闭着眼睛,默默地合掌祷告了一会儿。我给她们拉帷幔的时候,我看见了她们脸上的泪痕,然后在帷幔外面响起了悲痛的哭声。

我的耳朵是不会误听的,像这样的哭声我每天至少要听到几次。我的眼泪也常常被它引了出来。我的眼睛也是不会受骗的。我看见了穿粗布短衫的劳动者,我看见了抱着课本的男女学生,我也看见了绿衣的邮差,黄衣的童子军,还有小商人,小店员,以及国籍不同、职业不同、信仰不同的各种各类的人。在这无数不同的人的脸上,我看见了一种相同的悲戚的表情。这一切的人都是被这一颗心从远近的地方牵引到这里来的。

在这些时候我常常想:这个被我们大家敬爱着的老人,他真的就死去了?我不能够相信。但是这些悲戚的面容,这些悲痛的哭泣却明白地告诉我,这个老人绝不会再坐起来,带着温和的笑容对我们高谈阔论了。

二十一日夜里,已经过了十一点钟,我和几个朋友准备动身回家。灵堂里很静。我一个人走到灵枢前面,静静地站了四五分钟的光景。我借着黯淡的灯光,透过了那玻璃棺盖,痴痴地望着我们所熟习的那张脸,眼睛紧紧地闭着,嘴也紧紧地闭着。一种温和的表情笼罩在这张脸上。没有死的恐怖。仿佛这个老人就落在深沉的睡眠里。这四周都是鲜花扎成的花圈和花篮,晚香玉的馥郁的香气一股一股地沁入我的心肺。我不禁想着:这难道不是梦?我又想:倘使这个老人一翻身坐起来呢?但是一个沉重的声音在我的心上叫起来:死了的不能够复活了。

死者的遗体是在这天下午入殓的。我跟着许多朋友行了礼以后,站在人丛中,等着遗体入硷。前面一片哭声刺痛我的心。我忍不下去了,含着眼泪回过头来,无意地看见那个高身材的朋友红着眼睛,伸出手拚命在另一个朋友的肩头上抓。我看见他心里难过,自己心里也更难受了。在这一刻满屋子人的心都是相同的,都有一样东西,这就是─—死者的纪念。出殡的日子我和一个朋友(3)早晨七点半钟到了殡仪馆。别的朋友忙着在外面做事情。我一个人绕着灵柩走了一周,以后又站了片刻。我的眼前仍旧是那酣睡中的慈和的面颜。空气里依旧弥漫着浓郁的晚香玉的芬芳。我又一次想起来:这也许是梦吧,倘使他真的坐起来呢?

朋友,这不是梦。我们大家所敬爱的导师,这十年来我一直崇拜着的那位老人永远离开我们而去了。旁边花圈上一条白绸带写着“先生精神不死”。然而我心上的缺口却是永远不能填补的了。我不能够这样地久站下去。瞻仰遗容的人开始接连地来。有的甚至是从远方赶来看他们所敬爱的老人最初的也就是最后的一面。“让我们多看几眼吧,”我伸手拉帷幔的时候,常常有人用眼睛这样地恳求。但地方是这样狭小,后面等着的人又有那么一长列,别的朋友也在催促。我怎么能够使每个人都多看他几眼呢?

下午两点钟,灵柩离开了殡仪馆,送葬的行列是很有秩序的。许多人悲痛地唱着挽歌。此外便是严肃的沉默。到了墓地,举行了仪式以后,十三四个人抬起了灵柩。那个刚刚在纪念堂上读了哀词的朋友,突然从人丛中跑出来,把他的手掌也放在灵柩下面。我感动地想:在这一刻所有的心都被躺在灵柩中的老人连接在一起了。

在往墓穴去的途中,灵柩愈来愈重了。那个押柩车来的西洋人跑来感动地用英语问道:“我可以帮忙吗?”我点了点头。他默默地把手伸到灵柩下面去。到了墓穴已经是傍晚了,大家把灵柩放下。一个架子上绑着两根带子,灵柩就放在带子上面。带子往下坠,灵柩也跟着缓缓地落下去。人们悲声低唱安息歌。在暮色苍茫中,我只看见白底黑字的旗子“民族魂”渐渐地往下沉,等它完全停住不动时,人们就把水门汀的墓盖抬起来了。一下子我们就失去了一切。

“安息吧,安息吧……”这简直是一片哭声。

仪式完毕了,上弦月在天的一角露出来。没有灯光。在阴暗中群众像退潮似地开始散去了。……夜晚十点钟我疲倦地回到家里,接到了一个朋友的来信,他说: “……我如果不是让功课绊住,很想到殡仪馆去吊周先生。人死了,一切都成为神圣的了。他的人格实在伟大。他的文章实在深刻……”

事实上,写信的人今天正午还到殡仪馆来过。我那时看见他,却不知道他已经寄发了这样的信。

我的书桌上摆了一本《中流》。我读了信,随手把刊物翻开,我见到这样的一句话,便大声念了出来:“他的垂老不变的青年的热情,到死不屈的战士的精神,将和他的深湛的著作永留人间。”朋友,我请你也记住这一句话。这是十分真实的。 万爱千恩百苦,疼我孰知父母?

(《小儿语》)

不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。

(《荀子》)

子贡曰:“学不厌,智也;教不倦,也。”

(《孟子·公孙丑上》)

石可破也,而不可夺坚;丹可磨也,而不可夺赤。

(吕不韦《吕氏春秋》)【中国书之最】

描写人物最多的小说:《水浒传》;

历史上最大的百科全书:《永乐大典》;

最早且存世的兵书:《孙子兵法》,约成书于春秋末期;第一部字典:《说文解字》;

第一部诗歌总集:《诗经》。 短短的一面,却给了作者深刻永久的印象;匆匆的一面,却影响着作者的一生。阿累早在和鲁迅见面之前就非常熟悉鲁迅的事,熟悉鲁迅的书了,这一次见面只是更拉近了他和鲁迅的距离,使他更坚定地沿着鲁迅的足迹前进。一、下面三组词语中,加点字读音完全正确的一组是( )

A.地窖(jiào) 赫然(hè) 译文(yì)

B.懊悔(ào) 莽撞(mǎng) 捻着(niàn)

C.摩挲(sā) 颓唐(tuí) 捏着(niē).........A二、写出下面句子中加点词语的近义词。

1.我有些懊悔自己的莽撞了,红了脸,说:“贵了。”( )( )

2.我真踌躇起来了。( )

3.我摩挲着那本书,舍不得丢开,不说买,也不说不买。( )........后悔鲁莽犹豫抚摩三、指出下列各句中破折号的用法。

A.表示解释说明 B.表示声音的延长

C.表示话没说完 D.表示话题转换

1.“哦!您,您就是——”( )

2.那种正直而慈祥的目光,使我立刻感到身上受了父亲的抚摩——严肃和慈爱交织着的抚摩似的。( )

3.我费力地从里衫的袋里掏出那块带着体温的银元,放到他的手里——他的手多瘦啊!( )CAD四、按要求写句子。

1.那是我和一个同住的失业工友几天的饭费。(缩句)

____________________________________________

2.店里冷得像地窖一样,冷气从裤管里向上钻。(用加点的字造句)

____________________________________________那是饭费。示例:屋里热得像蒸笼一样,都快把人蒸熟了。...课件PPT谢谢请领导老师批评指正

同课章节目录

- 第一组

- 1 山中访友

- 2 山雨

- 3 草虫的村落

- 4 索溪峪的“野”

- 第二组

- 5 詹天佑

- 6 怀念母亲

- 7 彩色的翅膀

- 8 中华少年

- 第三组

- 9 穷人

- 10 别饿坏了那匹马

- 11 唯一的听众

- 12 用心灵去倾听

- 第四组

- 13 只有一个地球

- 14 鹿和狼的故事

- 15 这片土地是神圣的

- 16 青山不老

- 第五组

- 17 少年闰土

- 18 我的伯父鲁迅先生

- 19 一面

- 20 有的人

- 第六组

- 诗海拾贝

- 与诗同行

- 第七组

- 21 老人与海鸥

- 22 跑进家来的松鼠

- 23 最后一头战象

- 24 金色的脚印

- 第八组

- 25 伯牙绝弦

- 26 月光曲

- 27 蒙娜丽莎之约

- 28 我的舞台

- 选读课文

- 1 林海

- 2 祖国,我终于回来了

- 3 小抄写员

- 4 城市之肺

- 5 军神

- 6 我们的方阵

- 7 军犬黑子

- 8 看戏