人教版五年级上册语文 2、小苗与大树的对话 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版五年级上册语文 2、小苗与大树的对话 课件(30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

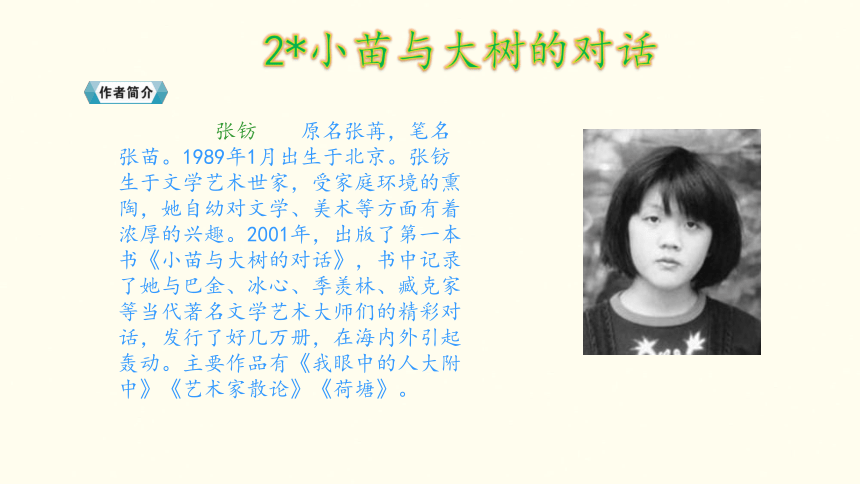

课件30张PPT。小苗与大树的对话人教版小学语文五年级 2*小苗与大树的对话 张钫 原名张苒,笔名张苗。1989年1月出生于北京。张钫生于文学艺术世家,受家庭环境的熏陶,她自幼对文学、美术等方面有着浓厚的兴趣。2001年,出版了第一本书《小苗与大树的对话》,书中记录了她与巴金、冰心、季羡林、臧克家等当代著名文学艺术大师们的精彩对话,发行了好几万册,在海内外引起轰动。主要作品有《我眼中的人大附中》《艺术家散论》《荷塘》。1.掌握本课生字,借助字典,联系上下文和生活实际读懂词句的意思。(重点)

2.正确、流利地朗读课文,并分角色对话,把握谈话的主要内容。(重点)

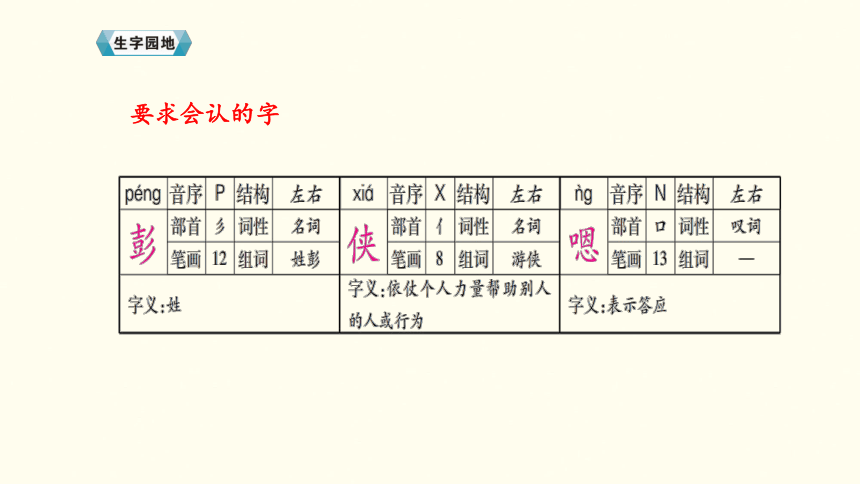

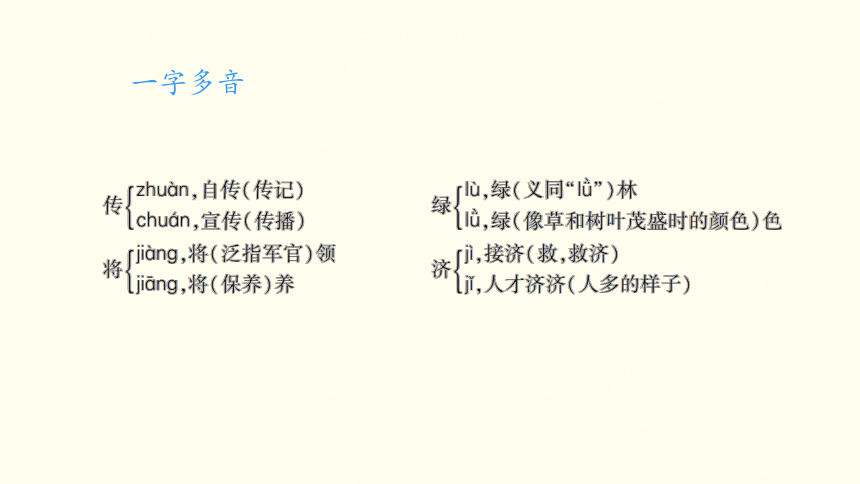

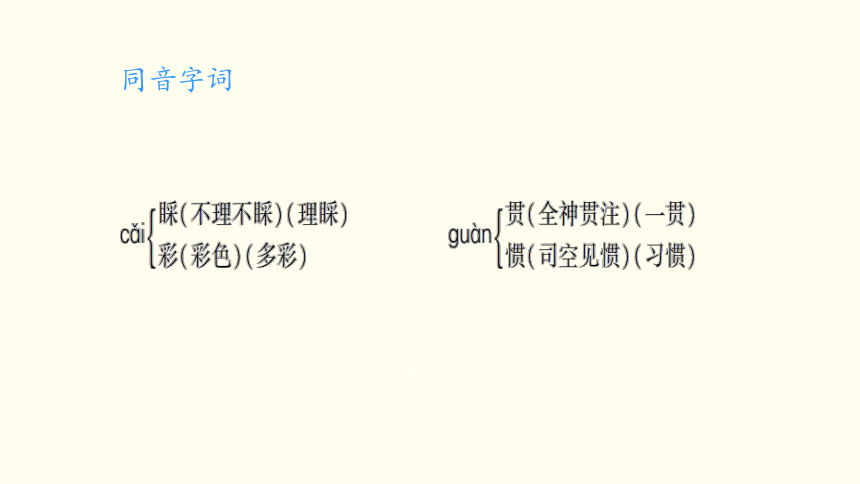

3.能从文中得到读书和学习的启示,开展有关阅读的综合性学习活动。(难点)要求会认的字读写错混提示 1.“准”读“zhǔn”,不读“zǔn”;“济公”的“济”读“jì”,不读“jǐ”。

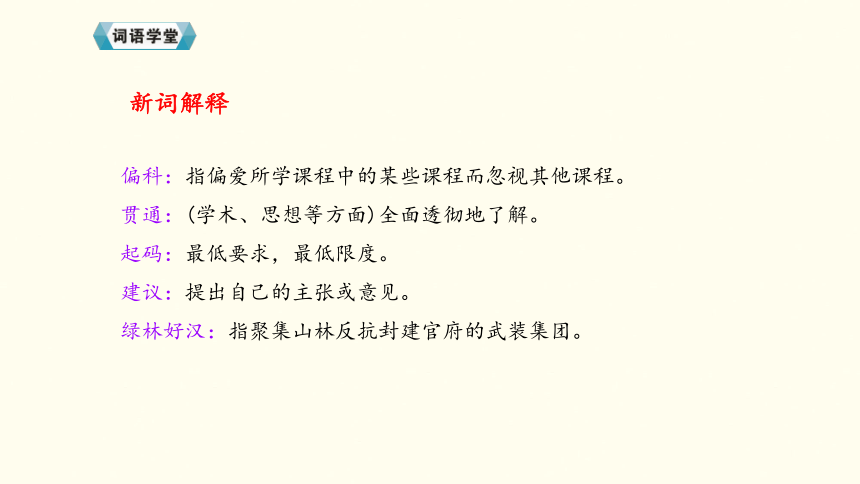

2.“技”是左右结构,要与“枝”区分开来。一字多音同音字词新词解释偏科:指偏爱所学课程中的某些课程而忽视其他课程。

贯通:(学术、思想等方面)全面透彻地了解。

起码:最低要求,最低限度。

建议:提出自己的主张或意见。

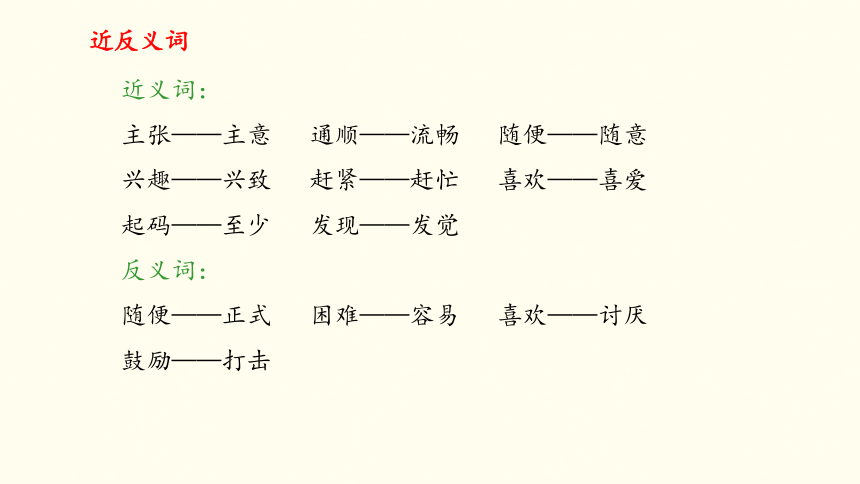

绿林好汉:指聚集山林反抗封建官府的武装集团。近反义词近义词:

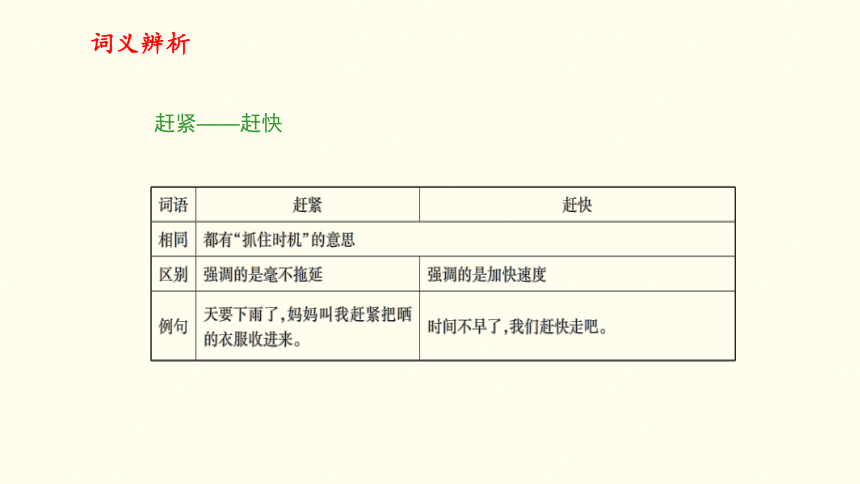

主张——主意 通顺——流畅 随便——随意

兴趣——兴致 赶紧——赶忙 喜欢——喜爱

起码——至少 发现——发觉

反义词:

随便——正式 困难——容易 喜欢——讨厌

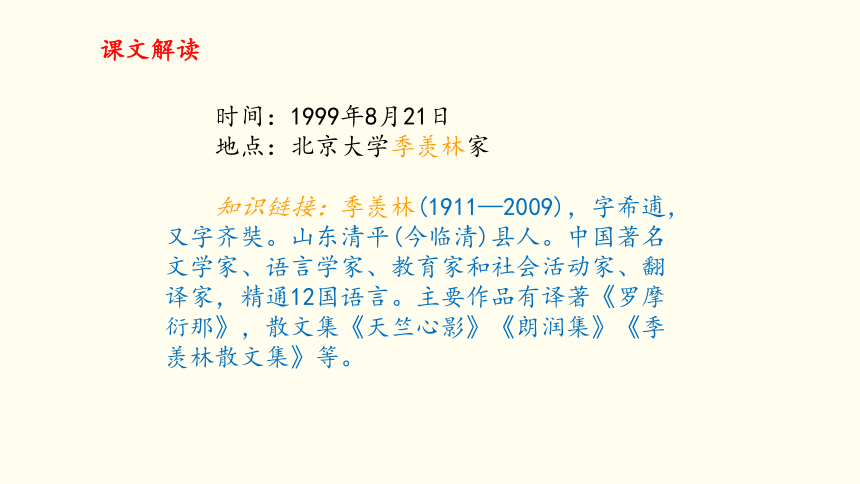

鼓励——打击词义辨析赶紧——赶快课文解读时间:1999年8月21日

地点:北京大学季羡林家

知识链接:季羡林(1911—2009),字希逋,又字齐奘。山东清平(今临清)县人。中国著名文学家、语言学家、教育家和社会活动家、翻译家,精通12国语言。主要作品有译著《罗摩衍那》,散文集《天竺心影》《朗润集》《季羡林散文集》等。

季羡林:苗苗,现在你是采访者,我是被采访者,你问我答,好吗?①

苗苗:好。

季羡林:那你就随便问吧。苗苗:爷爷,您在《我的童年》里说,您小时候,最感兴趣的是看闲书,您喜欢看《三国演义》,还能将《水浒(hǔ)传》里绿(lù)林好汉的名字背得滚瓜烂熟。爷爷,我跟您太像了,我也最喜欢看闲书。有一回上数学课,我低着头看《水浒传》,一边看,一边背一百单八将的座次,结果被老师发现了。②爸爸知道这件事后,头一回打了我,虽然一点儿都不疼,可打那次以后,我再也不看《水浒传》了。③[句解:写出了爸爸知道“我”在课堂上看闲书时,对“我”的责罚,虽然不疼,但给“我”留下了深刻的记忆。]

段析:主要写苗苗向季爷爷请教有关看“闲书”的事,期望得到季老的指教。季羡林:(笑)我小时候父母不在跟前,叔父不大管我,可是他不让看闲书。怎么办呢?我就放学以后不回家,偷偷藏在一个地方看闲书。我看的闲书可多了,《彭(péng)公案》《济公传》《施公案》《三侠(xiá)五义》我都看。我是主张看闲书的,为什么呢?苗苗你说说,文章怎样才能写好呢?

段析:写季爷爷以自己的读书经历为例,表明自己是主张看闲书的。

苗苗:我觉得,应该写真事。

季羡林:嗯(n`g),你再说说,从技术上讲,怎么才能写得通顺呢?

苗苗:得多看点儿课外书。

季羡林:是这样。文学家鲁迅曾经讲过,要把文章写好,最可靠的还是要多看书。我小时候,跟我一个妹妹一块儿看,家里的桌子底下有个盛白面的大缸,叔父一来,我们就赶紧把闲书藏到缸里头,桌上摆的,都是正课。(笑)④⑤

第一部分(第1~9自然段):写苗苗与季老关于儿童是否可以读闲书的谈话,季老表明了自己是支持儿童读闲书的。苗苗:爷爷,我喜欢语文,数学不行,偏科。

季羡林:喜欢语文当然好,但语文要好,数学也要好。21世纪的青年,要能文能理。所以,不管你喜不喜欢,一定要学好数学。最近清华大学办了一个班,选的是高才生,提出要培养中西贯通、古今贯通的人才。我看,有这两个贯通还不行,还应该加一个文理贯通。三贯通,这才是21世纪的青年。⑥[句解:这句话是季老对21世纪的青年提出的更高要求,即“中西贯通、古今贯通、文理贯通”。]

第二部分(第10、11自然段):写季老根据苗苗提出的偏科问题谈了自己的看法,并向21世纪的青年提出了“三贯通”的更高要求。

苗苗:中西贯通,古今贯通,文理贯通,我记住了。爷爷,有人让我妈妈赶快给我找一个好外语老师,说过了12岁再学外语就永远也说不准了。爷爷,您会那么多种外语,您说,他们说得对吗?[句解:苗苗向季老提出了第二个问题,学习外语是否应该趁早。]

季羡林:倒不一定是12岁,当然早学比晚学好。⑦学外语的发音跟母语有很大的关系,有些地方的人口音太重,学起来就困难。[句解:这句说出了“早学比晚学好”的原因。]古文也很重要。我觉得,一个小孩起码要背两百首诗,五十篇古文,这是最起码的要求。⑧最近出了一本书,鼓励小孩背诗。我提个建议,应该再出一本散文集,从《古文观止》里选,加点儿注。⑨小时候背的,忘不了。

段析:写了季老对学外语问题表达了自己的看法——早学比晚学好。并提出了小学生应积累古诗文的建议。

苗苗:背两百首诗,五十篇古文呀!

季羡林:(笑)可不是让你一天背下来哟。

第三部分(第12~15自然段):主要写了苗苗与季老关于小学生学外语的问题进行交流。季老回答了这个问题又提出了积累古诗文的要求。①通过季爷爷说话的语气可以体现他是一个怎样的人?

他在用商量的语气说话,让人倍感亲切,没有距离感。体现了季爷爷是一个平易近人的人。

②苗苗的做法是否正确?

不正确。看课外书很好,但不应该在上课时看。应该在闲暇时间再看有益的课外书。

③苗苗向季爷爷请教的第一个问题是什么?

请教的第一个问题是有关看闲书的问题。

释疑解惑④什么是“正课”?什么是“闲书”?

“正课”在这里指课内要学习的课程;“闲书”指的是《彭公案》《济公传》等课外书。“闲书”与“正课”的区分源自教师与家长的界定。

⑤季爷爷的话表明了他的什么观点?是怎么表明的?

季爷爷的话表明他是支持儿童读课外书的。季爷爷在与苗苗交流读课外读物时,举了自己童年的例子,现身说法,亲切幽默,形象生动。⑥怎样理解季老讲的“三贯通”?

“三贯通”是指清华大学提出的“中西贯通”“古今贯通”和季老提出的“文理贯通”,这是季老针对苗苗偏科而说的。只有具备这三种综合素质的人才,才能适应新世纪发展的需要。

⑦季老是怎样看待学外语这一问题的?

季老直接指出了有些人的认识是片面的,并表明了自己的观点“早学比晚学好”。⑧“起码”“最起码”说明了什么?

季老在与苗苗交流关于学习外语的问题时对我们小学生提出古诗文积累的建议,并用“起码”“最起码”提出了量化的要求,读起来让人觉得既亲切又严格。这里面既有季老自己的成长体验,又有对中华传统文化传承的关注,更是对“古今贯通”的一个落实。

⑨从季老的这一建议中你体会到了什么?

季老提倡从小多阅读、积累古代优秀散文,从中可以感受到季老对中国传统文化的关注和对下一代的殷切希望与深深关爱。本文通过小女孩苗苗和北大著名学者季羡林对阅读的交流,使我们得到读书的有益见解:把文章写好,要多看书;要努力把自己培养成中西贯通、古今贯通、文理贯通的人才,不能偏科;学好外语,还要积累古诗文。采用对话的形式进行叙述。本文主要以一问一答的形式,将文章的中心思想呈现了出来。因为是访谈,所以文中语言比较口语化,给人一种身临其境的感觉,读来倍感亲切。从人物的对话过程中也能感受到人们独特的性格特点。 一位德高望重的著名学者,一个稚气未脱的小学生,在和谐幽默的气氛中畅谈如何读书。其实,在阅读的世界里,是没有大师与小孩之分的,有的是对读书的感悟和读书之乐的分享。课内:

起码 通顺 可靠 培养 中西贯通

古今贯通 文理贯通 绿林好汉 滚瓜烂熟

文学家鲁迅曾经讲过,要把文章写好,最可靠的还是要多看书。

课外:

有关学习的词语:

指点 引导 点拨 推敲 畅谈 领略

侧耳聆听 循序渐进 勤学好问 刨根问底

茅塞顿开 不求甚解 刻苦钻研 融会贯通

运用自如 死记硬背 专心致志 聚精会神

全神贯注 如饥似渴

2.正确、流利地朗读课文,并分角色对话,把握谈话的主要内容。(重点)

3.能从文中得到读书和学习的启示,开展有关阅读的综合性学习活动。(难点)要求会认的字读写错混提示 1.“准”读“zhǔn”,不读“zǔn”;“济公”的“济”读“jì”,不读“jǐ”。

2.“技”是左右结构,要与“枝”区分开来。一字多音同音字词新词解释偏科:指偏爱所学课程中的某些课程而忽视其他课程。

贯通:(学术、思想等方面)全面透彻地了解。

起码:最低要求,最低限度。

建议:提出自己的主张或意见。

绿林好汉:指聚集山林反抗封建官府的武装集团。近反义词近义词:

主张——主意 通顺——流畅 随便——随意

兴趣——兴致 赶紧——赶忙 喜欢——喜爱

起码——至少 发现——发觉

反义词:

随便——正式 困难——容易 喜欢——讨厌

鼓励——打击词义辨析赶紧——赶快课文解读时间:1999年8月21日

地点:北京大学季羡林家

知识链接:季羡林(1911—2009),字希逋,又字齐奘。山东清平(今临清)县人。中国著名文学家、语言学家、教育家和社会活动家、翻译家,精通12国语言。主要作品有译著《罗摩衍那》,散文集《天竺心影》《朗润集》《季羡林散文集》等。

季羡林:苗苗,现在你是采访者,我是被采访者,你问我答,好吗?①

苗苗:好。

季羡林:那你就随便问吧。苗苗:爷爷,您在《我的童年》里说,您小时候,最感兴趣的是看闲书,您喜欢看《三国演义》,还能将《水浒(hǔ)传》里绿(lù)林好汉的名字背得滚瓜烂熟。爷爷,我跟您太像了,我也最喜欢看闲书。有一回上数学课,我低着头看《水浒传》,一边看,一边背一百单八将的座次,结果被老师发现了。②爸爸知道这件事后,头一回打了我,虽然一点儿都不疼,可打那次以后,我再也不看《水浒传》了。③[句解:写出了爸爸知道“我”在课堂上看闲书时,对“我”的责罚,虽然不疼,但给“我”留下了深刻的记忆。]

段析:主要写苗苗向季爷爷请教有关看“闲书”的事,期望得到季老的指教。季羡林:(笑)我小时候父母不在跟前,叔父不大管我,可是他不让看闲书。怎么办呢?我就放学以后不回家,偷偷藏在一个地方看闲书。我看的闲书可多了,《彭(péng)公案》《济公传》《施公案》《三侠(xiá)五义》我都看。我是主张看闲书的,为什么呢?苗苗你说说,文章怎样才能写好呢?

段析:写季爷爷以自己的读书经历为例,表明自己是主张看闲书的。

苗苗:我觉得,应该写真事。

季羡林:嗯(n`g),你再说说,从技术上讲,怎么才能写得通顺呢?

苗苗:得多看点儿课外书。

季羡林:是这样。文学家鲁迅曾经讲过,要把文章写好,最可靠的还是要多看书。我小时候,跟我一个妹妹一块儿看,家里的桌子底下有个盛白面的大缸,叔父一来,我们就赶紧把闲书藏到缸里头,桌上摆的,都是正课。(笑)④⑤

第一部分(第1~9自然段):写苗苗与季老关于儿童是否可以读闲书的谈话,季老表明了自己是支持儿童读闲书的。苗苗:爷爷,我喜欢语文,数学不行,偏科。

季羡林:喜欢语文当然好,但语文要好,数学也要好。21世纪的青年,要能文能理。所以,不管你喜不喜欢,一定要学好数学。最近清华大学办了一个班,选的是高才生,提出要培养中西贯通、古今贯通的人才。我看,有这两个贯通还不行,还应该加一个文理贯通。三贯通,这才是21世纪的青年。⑥[句解:这句话是季老对21世纪的青年提出的更高要求,即“中西贯通、古今贯通、文理贯通”。]

第二部分(第10、11自然段):写季老根据苗苗提出的偏科问题谈了自己的看法,并向21世纪的青年提出了“三贯通”的更高要求。

苗苗:中西贯通,古今贯通,文理贯通,我记住了。爷爷,有人让我妈妈赶快给我找一个好外语老师,说过了12岁再学外语就永远也说不准了。爷爷,您会那么多种外语,您说,他们说得对吗?[句解:苗苗向季老提出了第二个问题,学习外语是否应该趁早。]

季羡林:倒不一定是12岁,当然早学比晚学好。⑦学外语的发音跟母语有很大的关系,有些地方的人口音太重,学起来就困难。[句解:这句说出了“早学比晚学好”的原因。]古文也很重要。我觉得,一个小孩起码要背两百首诗,五十篇古文,这是最起码的要求。⑧最近出了一本书,鼓励小孩背诗。我提个建议,应该再出一本散文集,从《古文观止》里选,加点儿注。⑨小时候背的,忘不了。

段析:写了季老对学外语问题表达了自己的看法——早学比晚学好。并提出了小学生应积累古诗文的建议。

苗苗:背两百首诗,五十篇古文呀!

季羡林:(笑)可不是让你一天背下来哟。

第三部分(第12~15自然段):主要写了苗苗与季老关于小学生学外语的问题进行交流。季老回答了这个问题又提出了积累古诗文的要求。①通过季爷爷说话的语气可以体现他是一个怎样的人?

他在用商量的语气说话,让人倍感亲切,没有距离感。体现了季爷爷是一个平易近人的人。

②苗苗的做法是否正确?

不正确。看课外书很好,但不应该在上课时看。应该在闲暇时间再看有益的课外书。

③苗苗向季爷爷请教的第一个问题是什么?

请教的第一个问题是有关看闲书的问题。

释疑解惑④什么是“正课”?什么是“闲书”?

“正课”在这里指课内要学习的课程;“闲书”指的是《彭公案》《济公传》等课外书。“闲书”与“正课”的区分源自教师与家长的界定。

⑤季爷爷的话表明了他的什么观点?是怎么表明的?

季爷爷的话表明他是支持儿童读课外书的。季爷爷在与苗苗交流读课外读物时,举了自己童年的例子,现身说法,亲切幽默,形象生动。⑥怎样理解季老讲的“三贯通”?

“三贯通”是指清华大学提出的“中西贯通”“古今贯通”和季老提出的“文理贯通”,这是季老针对苗苗偏科而说的。只有具备这三种综合素质的人才,才能适应新世纪发展的需要。

⑦季老是怎样看待学外语这一问题的?

季老直接指出了有些人的认识是片面的,并表明了自己的观点“早学比晚学好”。⑧“起码”“最起码”说明了什么?

季老在与苗苗交流关于学习外语的问题时对我们小学生提出古诗文积累的建议,并用“起码”“最起码”提出了量化的要求,读起来让人觉得既亲切又严格。这里面既有季老自己的成长体验,又有对中华传统文化传承的关注,更是对“古今贯通”的一个落实。

⑨从季老的这一建议中你体会到了什么?

季老提倡从小多阅读、积累古代优秀散文,从中可以感受到季老对中国传统文化的关注和对下一代的殷切希望与深深关爱。本文通过小女孩苗苗和北大著名学者季羡林对阅读的交流,使我们得到读书的有益见解:把文章写好,要多看书;要努力把自己培养成中西贯通、古今贯通、文理贯通的人才,不能偏科;学好外语,还要积累古诗文。采用对话的形式进行叙述。本文主要以一问一答的形式,将文章的中心思想呈现了出来。因为是访谈,所以文中语言比较口语化,给人一种身临其境的感觉,读来倍感亲切。从人物的对话过程中也能感受到人们独特的性格特点。 一位德高望重的著名学者,一个稚气未脱的小学生,在和谐幽默的气氛中畅谈如何读书。其实,在阅读的世界里,是没有大师与小孩之分的,有的是对读书的感悟和读书之乐的分享。课内:

起码 通顺 可靠 培养 中西贯通

古今贯通 文理贯通 绿林好汉 滚瓜烂熟

文学家鲁迅曾经讲过,要把文章写好,最可靠的还是要多看书。

课外:

有关学习的词语:

指点 引导 点拨 推敲 畅谈 领略

侧耳聆听 循序渐进 勤学好问 刨根问底

茅塞顿开 不求甚解 刻苦钻研 融会贯通

运用自如 死记硬背 专心致志 聚精会神

全神贯注 如饥似渴

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)